Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Innovations Scientifiques

Dans l'imaginaire collectif, l’automobile est souvent associée aux moteurs à essence, à des figures comme Henry Ford et à l’industrie pétrolière. Pourtant, les origines de l’automobile sont bien plus diversifiées. Saviez-vous qu'en 1884, soit plus de deux décennies avant la généralisation des voitures à essence, la première voiture électrique était déjà en production ? Cet événement représente une étape importante et souvent oubliée de l’histoire américaine et mondiale de l’automobile. Dans cet article, nous allons explorer l’histoire de cette invention, ses impacts et les raisons pour lesquelles elle n’a pas dominé l’industrie automobile dès ses débuts.

Les Origines de la Voiture Électrique

L'innovation de Thomas Parker en 1884

En 1884, l'ingénieur britannique Thomas Parker est crédité de la production de l’une des premières voitures électriques. Bien que son invention ait eu lieu en Angleterre, elle eut un impact majeur sur l’évolution des technologies électriques aux États-Unis. Parker, pionnier dans l'électrification des transports publics à Londres, appliqua ses compétences à la conception d'un véhicule capable de se déplacer à l'aide d'une batterie rechargeable.

Le Contexte des Années 1880 aux États-Unis

À la même époque, les États-Unis vivent une période d'industrialisation rapide et d'innovations technologiques. Des figures comme Thomas Edison et Nikola Tesla travaillent sur des avancées dans le domaine de l’électricité. Les premières voitures fonctionnant à la vapeur ou à l'essence faisaient également leur apparition, mais l’idée de véhicules électriques gagnait en popularité dans les milieux scientifiques et ingénieurs.

L’Avancée de la Technologie Électrique aux États-Unis

Les Pionniers Américains de la Voiture Électrique

Les années qui suivirent la création de la première voiture électrique virent l’émergence d’inventeurs américains qui adaptèrent et améliorèrent cette technologie. Parmi eux, William Morrison, un inventeur originaire de l'Iowa, est crédité de la création de la première voiture électrique américaine en 1890. Son véhicule, capable de transporter jusqu'à six personnes et d'atteindre une vitesse de 20 km/h, démontrait déjà le potentiel des véhicules électriques à grande échelle.

La Popularité Croissante des Voitures Électriques

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les voitures électriques devinrent de plus en plus populaires aux États-Unis, notamment dans les grandes villes. Elles étaient silencieuses, ne produisaient pas d’émissions et, contrairement aux véhicules à essence, ne nécessitaient pas de manivelle pour être démarrées. Cela les rendait particulièrement attrayantes pour les riches citadins et les femmes, qui trouvaient plus simple de les conduire.

Les Avantages et Limites des Voitures Électriques

Les Avantages Techniques

L'un des principaux avantages des voitures électriques à la fin du XIXe siècle résidait dans leur simplicité de fonctionnement. Contrairement aux moteurs à vapeur, qui nécessitaient du temps pour chauffer, ou aux moteurs à essence, qui étaient bruyants et peu fiables, les voitures électriques étaient faciles à utiliser. De plus, elles n’émettaient pas de fumées nocives, ce qui en faisait un choix idéal pour les zones urbaines.

Les Limites de l'Autonomie

Cependant, la principale faiblesse des voitures électriques de l’époque était leur faible autonomie. Les batteries de l’époque étaient lourdes et ne permettaient qu’une distance limitée, souvent inférieure à 50 kilomètres. De plus, le réseau de recharge était inexistant, ce qui limitait fortement leur utilisation hors des villes.

Le Déclin Temporaire de la Voiture Électrique

La Montée en Puissance des Voitures à Essence

Au début du XXe siècle, les innovations dans les moteurs à combustion interne, notamment l’introduction par Henry Ford de la Ford Model T en 1908, changèrent la donne. Produite en masse et vendue à un prix abordable, la Model T rendit les voitures à essence accessibles à la classe moyenne américaine. De plus, l'infrastructure pétrolière, avec l’apparition des stations-service, favorisa la montée en puissance de ces véhicules, au détriment des voitures électriques.

L’Essor de l’Industrie Pétrolière

Le développement de l'industrie pétrolière aux États-Unis, en particulier avec la découverte de vastes réserves de pétrole au Texas et ailleurs, contribua à la domination des véhicules à essence. Le carburant bon marché, couplé à une autonomie bien supérieure, rendit les voitures électriques moins attractives, malgré leurs avantages environnementaux et pratiques en ville.

Le Renouveau de la Voiture Électrique

Les Crises Pétrolières et la Redécouverte des Véhicules Électriques

Il fallut attendre les crises pétrolières des années 1970 et la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux pour que les voitures électriques fassent leur retour. L’instabilité des prix du pétrole et la pollution croissante des grandes villes remirent en question la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Ainsi, les chercheurs et les constructeurs commencèrent à explorer de nouveau le potentiel des véhicules électriques.

L’Évolution Technologique au XXIe Siècle

Avec l’avènement de nouvelles technologies de batteries, notamment les batteries lithium-ion, et l'émergence de marques comme Tesla au début des années 2000, les voitures électriques ont connu une véritable renaissance. L’autonomie a augmenté, les performances se sont améliorées, et un réseau mondial de bornes de recharge a vu le jour, rendant ces véhicules plus pratiques et viables.

Des ingénieurs et inventeurs visionnaires

L’histoire de la voiture électrique commence bien avant l'essor de Tesla ou d'autres véhicules électriques modernes. Dès 1884, des ingénieurs et inventeurs visionnaires ont ouvert la voie à ce qui est aujourd’hui considéré comme l’avenir de l’automobile. Même si la technologie a mis plus d'un siècle à s'imposer, les premières voitures électriques témoignent de l'ingéniosité et de la persévérance de ces pionniers.

Aujourd’hui, dans un monde confronté au défi du changement climatique, la voiture électrique représente une solution prometteuse pour un avenir plus durable, renouant avec une histoire souvent oubliée, mais essentielle. De Thomas Parker à Elon Musk, l’évolution de la voiture électrique illustre à quel point les inventions du passé peuvent modeer le futur.

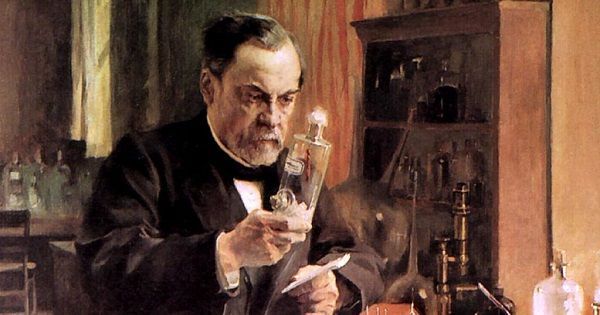

La Disparition de Louis Pasteur : L'Adieu à un Géant de la Science. Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur, l'un des plus grands scientifiques français, s'éteint à l'âge de 72 ans. Pionnier dans le domaine de la microbiologie et inventeur du vaccin contre la rage, Pasteur laisse un héritage scientifique et médical considérable. Sa disparition marque la fin d'une ère, mais ses contributions continuent d'influencer la médecine moderne et la recherche scientifique. Cet article revient sur les dernières années de Louis Pasteur, les hommages à sa mort et l'héritage qu'il a laissé.

Les Dernières Années de Louis Pasteur

Le poids de la maladie

À partir de 1868, Louis Pasteur est frappé par une série d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) qui affectent gravement sa santé. Bien que diminué physiquement, il continue à travailler avec acharnement et à superviser les recherches menées dans son institut. Sa détermination à poursuivre son œuvre scientifique malgré sa condition inspire admiration et respect, tant en France qu’à l’étranger.

Les avancées scientifiques jusqu'à la fin

Malgré ses problèmes de santé, Pasteur reste actif jusqu'à la fin de sa vie, concentrant ses efforts sur les recherches bactériologiques et les travaux concernant la vaccination. L’Institut Pasteur, fondé en 1888, devient un centre de recherche de renommée mondiale. Pasteur y supervise de nombreuses découvertes, notamment des travaux sur les maladies infectieuses comme la diphtérie et le choléra. Ses recherches et celles de ses collègues contribuent à jeter les bases de l’immunologie moderne.

La Mort de Louis Pasteur

Le décès du scientifique

Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur décède dans sa maison de Villeneuve-l’Étang, près de Garches, en Île-de-France. Les derniers mois de sa vie sont marqués par une grande faiblesse physique due à son AVC, mais son esprit scientifique reste lucide jusqu’au bout. Sa mort est ressentie comme une grande perte par la communauté scientifique, la France, et le monde entier.

Les hommages nationaux et internationaux

La mort de Pasteur suscite une immense vague de reconnaissance et de respect. Des hommages lui sont rendus à travers toute la France, et au-delà, les dirigeants politiques, les scientifiques, et les citoyens rendent hommage à celui qui a sauvé d’innombrables vies grâce à ses découvertes. Un service funèbre national est organisé, et Pasteur est inhumé dans une crypte située au sein de l’Institut Pasteur, à Paris, un honneur rare pour un scientifique.

L’Héritage de Louis Pasteur

Les contributions majeures à la science

Louis Pasteur laisse derrière lui une carrière scientifique exceptionnelle, avec des découvertes révolutionnaires. Parmi ses contributions les plus notables figurent la théorie des germes, qui a transformé la compréhension des maladies infectieuses, la pasteurisation, qui a révolutionné la conservation des aliments, et ses travaux sur la vaccination, qui ont ouvert la voie à la médecine préventive moderne.

Le vaccin contre la rage est probablement l’un de ses plus grands succès. En 1885, il sauve la vie d'un jeune garçon, Joseph Meister, mordu par un chien enragé, en utilisant un vaccin expérimental. Cet événement est largement considéré comme une percée majeure dans la lutte contre les maladies infectieuses.

L’Institut Pasteur : Un héritage vivant

Fondé par Louis Pasteur en 1887, l'Institut Pasteur est aujourd'hui l'un des centres de recherche les plus importants au monde. Il reste à la pointe de la recherche sur les maladies infectieuses, l'immunologie, la virologie, et la génétique. De nombreux prix Nobel de médecine ont été attribués à des chercheurs de l’Institut Pasteur, témoignant de la pérennité de l'héritage scientifique laissé par Pasteur.

Cet institut, qui porte son nom, est une institution qui reflète sa vision de la recherche scientifique comme un outil au service de l'humanité. Plus de 120 ans après sa mort, Pasteur continue d'influencer la science, notamment par l’approche rigoureuse et humaniste qu’il a incarnée.

L’Impact Culturel et Social de Louis Pasteur

Pasteur, symbole de la science au service de l’humanité

Louis Pasteur n'est pas seulement un scientifique, mais aussi un héros national. Il incarne l’image d’un homme dévoué à la recherche et à l'amélioration de la vie humaine. Son approche humaniste, qui met la science au service du bien commun, est une source d'inspiration pour les générations futures.

Au-delà de ses contributions scientifiques, Pasteur a promu une vision de la science comme force morale, capable d'apporter des solutions aux grands défis de l'humanité. Son engagement contre les maladies infectieuses et son souci de faire bénéficier les populations des fruits de ses découvertes reflètent un sens profond du service public.

Les représentations dans l'art et la culture populaire

La vie et l'œuvre de Louis Pasteur ont inspiré de nombreux artistes, auteurs, et cinéastes. Son image est immortalisée dans la littérature, la peinture, et le cinéma, notamment dans le célèbre film hollywoodien La vie de Louis Pasteur (1936), qui a contribué à forger son mythe à l'international.

De nombreuses écoles, hôpitaux, et institutions portent aujourd’hui son nom, un témoignage de l’impact culturel et éducatif de sa contribution. Pasteur est devenu une figure incontournable de l’identité scientifique et médicale en France et dans le monde.

Louis Pasteur et la Science Moderne

Les fondements de la microbiologie

Pasteur est largement considéré comme le père de la microbiologie moderne. Ses travaux sur la fermentation, la stérilisation, et les agents pathogènes ont jeté les bases des découvertes ultérieures dans le domaine des bactéries, des virus, et des microbes. Grâce à lui, la médecine et l’industrie alimentaire ont pu se moderniser considérablement.

Le développement de la pasteurisation, encore utilisé aujourd'hui pour traiter les aliments, et la mise en place des premiers vaccins sont des exemples concrets de l’influence durable de ses découvertes. En outre, son approche scientifique rigoureuse, reposant sur des expériences méthodiques et une observation minutieuse, continue d’inspirer la recherche médicale.

L’héritage philosophique et scientifique de Pasteur

Au-delà de ses découvertes concrètes, Pasteur a laissé un héritage philosophique. Sa croyance en la puissance de la science pour améliorer la vie humaine et son refus de s'incliner devant l'inconnu ont inspiré de nombreux chercheurs après lui. Sa maxime « le hasard ne favorise que les esprits préparés » reflète bien cette vision.

Aujourd'hui encore, Louis Pasteur est une figure tutélaire pour tous ceux qui, dans le domaine scientifique, cherchent à découvrir de nouvelles solutions aux problèmes de santé mondiaux, que ce soit dans la lutte contre les épidémies, les vaccins ou les innovations médicales.

La perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire

La disparition de Louis Pasteur en 1895 marque la perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire. Sa contribution à la microbiologie, à la médecine et à la science en général reste inégalée, tandis que son influence perdure à travers les générations. À travers l’Institut Pasteur et les nombreuses vies sauvées grâce à ses découvertes, son héritage scientifique continue d’enrichir la recherche médicale et de protéger l'humanité contre les maladies infectieuses. Pasteur demeure une inspiration pour les chercheurs et un symbole universel de la science au service du bien-être humain.

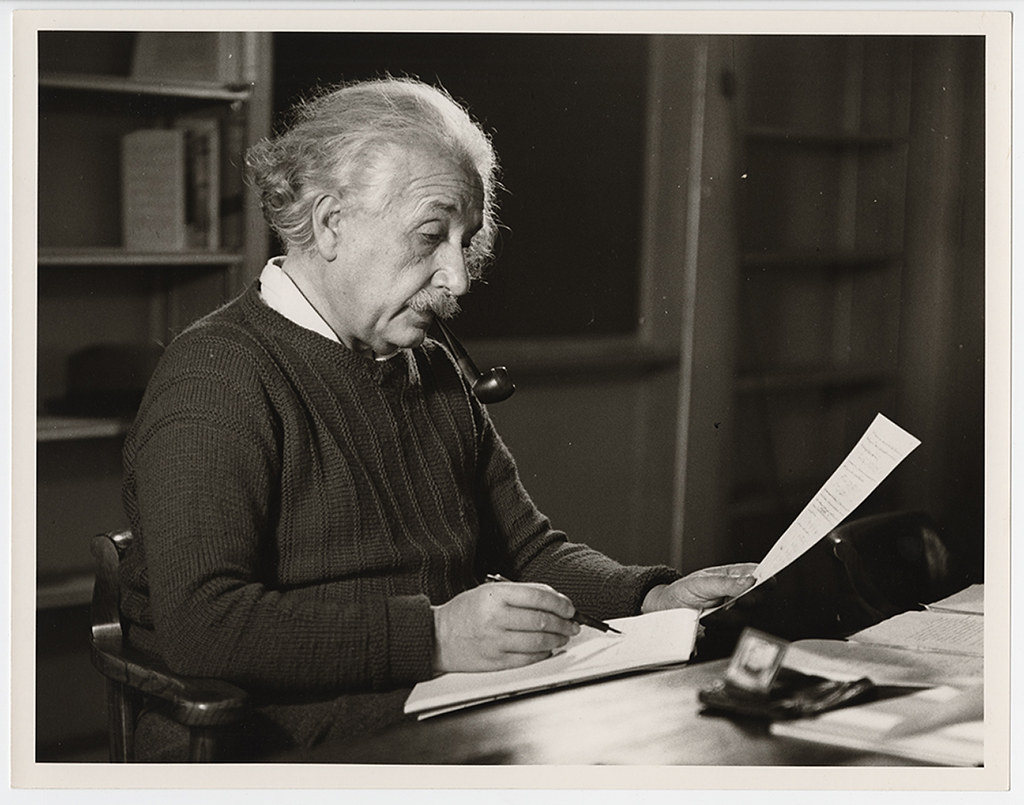

Albert Einstein, l’un des plus grands esprits scientifiques de l’histoire, a révolutionné la physique au début du XXe siècle avec sa théorie de la relativité générale et sa célèbre équation E=mc². Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de l’univers, des lois de la gravité à l’énergie des étoiles, et ont eu des implications profondes pour la science moderne. Cet article explore le contexte de ces découvertes, leurs implications et leur impact sur le monde scientifique et au-delà.

Le Contexte Scientifique de la Relativité

Les bases de la physique classique avant Einstein

Avant Einstein, la physique était principalement dominée par les lois de Newton et la théorie de l’électromagnétisme de Maxwell. La gravité était considérée comme une force d’attraction entre les masses, et le temps et l’espace étaient perçus comme absolus. Cependant, au tournant du XXe siècle, certaines observations et expériences, comme celles concernant la vitesse de la lumière, ne pouvaient être expliquées par la physique classique.

Les premières réflexions d’Einstein sur la relativité restreinte

En 1905, alors qu'il travaillait à l'Office des brevets à Berne, Einstein publia sa première théorie révolutionnaire : la relativité restreinte. Cette théorie, qui énonçait que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme, et que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, remettait en cause la conception newtonienne de l’espace et du temps.

L'insatisfaction face à la gravitation de Newton

Bien que la relativité restreinte ait permis de réconcilier la mécanique et l’électromagnétisme, elle laissait de côté la gravité, régie par les lois de Newton. Einstein ressentait un besoin d’intégrer la gravité dans cette nouvelle vision de l’univers, ce qui le conduisit à développer une théorie plus générale.

La Naissance de la Relativité Générale

Les fondements de la relativité générale

En 1915, après près de dix ans de réflexion et de travail acharné, Einstein publia sa théorie de la relativité générale. Contrairement à la relativité restreinte, qui ne concernait que des objets en mouvement à vitesse constante, la relativité générale incluait les effets de l’accélération et, surtout, de la gravité.

L’idée révolutionnaire de la courbure de l’espace-temps

L'une des idées centrales de la relativité générale est que la gravité n'est pas une force exercée à distance, comme le croyait Newton, mais plutôt une conséquence de la courbure de l'espace-temps. En d'autres termes, la présence de masse et d'énergie déforme l'espace et le temps autour d’elle, et les objets se déplacent le long de ces courbures. C’est ainsi qu’Einstein décrivit l’attraction gravitationnelle non pas comme une force mystérieuse, mais comme une conséquence géométrique.

Les équations d'Einstein et leurs implications

La relativité générale fut formalisée à travers une série d’équations, connues sous le nom d’équations de champ d’Einstein. Ces équations permettent de décrire comment la matière et l’énergie modifient la structure de l’espace-temps, et comment cette déformation affecte le mouvement des objets. Elles prédisent des phénomènes étonnants comme la dilatation temporelle (le temps s'écoule plus lentement près d'un objet massif), les trous noirs, et même l’expansion de l’univers.

L'Équation Révolutionnaire E=mc²

L’émergence de la célèbre équation

En 1905, Einstein introduit une équation qui changera à jamais la compréhension de l’énergie et de la matière : E=mc². Cette formule, dérivée de sa théorie de la relativité restreinte, exprime que l'énergie (E) est égale à la masse (m) multipliée par le carré de la vitesse de la lumière (c²). Elle révèle que la masse et l'énergie sont interchangeables, ce qui était une idée totalement révolutionnaire à l'époque.

La signification de E=mc²

La signification profonde de cette équation est que même la plus petite quantité de matière contient une énorme quantité d’énergie. Par exemple, une très petite masse peut se convertir en une énorme quantité d'énergie, ce qui est illustré par des processus tels que la fission et la fusion nucléaire. Ce principe est au cœur de nombreuses technologies modernes, notamment les centrales nucléaires et les bombes atomiques.

Les implications scientifiques et technologiques

L’équation E=mc² a ouvert la voie à des avancées majeures dans les domaines de la physique nucléaire et des énergies. Elle est à l’origine des travaux qui ont conduit à la maîtrise de l’énergie atomique, mais aussi à des découvertes dans l'astrophysique, notamment pour comprendre les processus énergétiques à l'œuvre dans les étoiles, comme la fusion de l’hydrogène en hélium au cœur du Soleil.

Les Vérifications Expérimentales et les Révolutions Consécutives

L’éclipse solaire de 1919 et la confirmation de la relativité générale

La relativité générale fit une première grande percée en 1919, lorsque l’astronome britannique Arthur Eddington observa une éclipse solaire et confirma que la lumière des étoiles proches du Soleil était effectivement déviée par la gravité, comme l’avait prédit Einstein. Ce résultat spectaculaire fit d’Einstein une célébrité mondiale et valida une partie de ses théories.

La prédiction des trous noirs et des ondes gravitationnelles

Les équations d’Einstein ne se contentaient pas de décrire la gravité de manière classique. Elles prédisaient également l’existence de phénomènes extrêmes, tels que les trous noirs, des objets dont la gravité est si forte qu’ils déforment l’espace-temps au point d’empêcher la lumière de s’échapper. Einstein prédit également les ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps causées par des événements cataclysmiques, telles que la collision de deux trous noirs.

Ces ondes gravitationnelles furent détectées pour la première fois en 2015, confirmant une nouvelle fois la pertinence de la relativité générale près d'un siècle après sa formulation.

L’Impact de la Relativité Générale sur la Physique Moderne

L’univers en expansion et la cosmologie moderne

L'une des plus grandes conséquences de la relativité générale fut la découverte que l'univers n'est pas statique, mais en expansion. Les travaux d’Einstein furent à la base des théories sur la cosmologie moderne, y compris la théorie du Big Bang, qui décrit la naissance de l'univers à partir d'un point singulier.

Les GPS et la relativité : applications concrètes

Bien que la relativité générale puisse sembler éloignée des préoccupations quotidiennes, elle a des applications pratiques essentielles. Par exemple, les systèmes de positionnement global (GPS) tiennent compte des effets relativistes pour fournir des données précises. La vitesse des satellites, ainsi que leur position dans un champ gravitationnel plus faible que celui de la Terre, affecte le passage du temps, une correction nécessaire pour garantir l'exactitude des données GPS.

Les répercussions philosophiques et culturelles

Les découvertes d’Einstein ne se sont pas limitées au monde scientifique. Elles ont influencé la philosophie, en particulier la compréhension du temps et de l’espace. Elles ont également alimenté des débats sur la nature de l’univers, l’illusion du temps linéaire et la relativité de l’expérience humaine. La relativité est devenue un concept fondamental dans notre manière de percevoir le monde et a influencé de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et philosophiques.

Conclusion : L'Héritage Intemporel d'Einstein

Albert Einstein a bouleversé la physique et la compréhension humaine de l'univers grâce à la relativité générale et à l’équation E=mc². Ces découvertes ont non seulement transformé la manière dont nous voyons le cosmos et l’énergie, mais ont également ouvert la voie à des révolutions technologiques et scientifiques qui continuent de marquer notre époque. À travers ses théories, Einstein a élargi les frontières de la connaissance humaine, nous offrant une nouvelle manière de percevoir la réalité, de la structure du temps et de l’espace à la nature de la matière elle-même.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi, sous la direction d’Adolf Hitler, chercha à développer des armes secrètes révolutionnaires pour changer le cours du conflit en sa faveur. Ces armes, souvent désignées sous le terme de "Wunderwaffen" (armes miracles), reflètent à la fois l’ingéniosité scientifique allemande et le désespoir grandissant des nazis face à la défaite imminente. Cet article explore les principaux projets d'armes secrètes du régime nazi, leur développement, et leur impact sur la guerre et l’histoire.

Le Contexte Historique des "Wunderwaffen"

La situation désespérée de l'Allemagne nazie

Dès 1943, après la défaite à Stalingrad et le débarquement allié en Afrique du Nord, le cours de la guerre change radicalement en défaveur de l’Allemagne. En réponse, Hitler et ses généraux commencèrent à chercher des solutions technologiques pour renverser la situation. L’idée d’armes révolutionnaires, capables de vaincre les Alliés en un coup, devint une priorité pour le régime.

La vision d'Hitler pour des armes miracles

Hitler croyait fermement que des percées technologiques pouvaient offrir à l’Allemagne une chance de remporter la guerre. Le concept de "Wunderwaffen" désignait une série de super-armes censées être si avancées qu’elles donneraient un avantage décisif sur les Alliés et l'Union soviétique. Cependant, cette stratégie reposait sur des délais irréalistes et des ressources limitées, alors que l'Allemagne s'enlisait dans une guerre sur plusieurs fronts.

Les Armes V de la Terreur Aérienne

Les fusées V1 : l'arme de vengeance

Le V1, surnommé la "bombe volante", fut l’une des premières armes secrètes développées par les nazis. Lancée pour la première fois en 1944, cette arme ressemblait à un missile de croisière sans pilote. Conçue pour bombarder les villes britanniques, notamment Londres, elle créait la terreur par sa rapidité et sa capacité à frapper des cibles civils et militaires de manière indiscriminée.

Bien que le V1 ait causé des dégâts considérables, sa précision laissait à désirer, et les défenses alliées, en particulier les avions de chasse, parvinrent à intercepter une grande partie des projectiles.

Les fusées V2 : la première arme balistique

Le V2 fut l’évolution du programme de missiles, devenant la première arme balistique de l’histoire. Conçu par le célèbre ingénieur Wernher von Braun, ce missile atteignait des vitesses supersoniques, le rendant pratiquement impossible à intercepter. Il était capable de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour frapper des cibles britanniques.

Les attaques du V2 causèrent des destructions massives, mais les retombées sur le cours de la guerre furent limitées en raison de la difficulté à produire ces armes en grand nombre et des ressources qui leur étaient allouées tardivement.

Les Avions Révolutionnaires et les Armes Aériennes

Le Messerschmitt Me 262 : le premier avion à réaction

Le Messerschmitt Me 262 fut le premier avion à réaction opérationnel au monde. Capable de voler à des vitesses largement supérieures aux chasseurs alliés, il représentait une avancée technologique majeure. Son armement lourd et sa rapidité en faisaient un danger redoutable pour les bombardiers alliés.

Cependant, des problèmes techniques, combinés à des retards de production et des pénuries de carburant, limitèrent son utilisation à grande échelle. Si ce chasseur à réaction avait été développé plus tôt, il aurait pu changer le cours des combats aériens.

Le Horten Ho 229 : l'ancêtre de l’avion furtif

Le Horten Ho 229 était un avion ailé révolutionnaire, précurseur des avions furtifs modernes. Son design unique et aérodynamique, associé à un moteur à réaction, aurait théoriquement pu permettre une meilleure dissimulation aux radars de l’époque. Cependant, ce projet resta à l’état de prototype et n’eut pas l’occasion de voler en opération avant la fin de la guerre.

Les Projets de Super-Armes et d’Armes Futuristes

Le canon V3 : l’ultime super-canon

Le V3, également appelé "canon à haute pression", fut conçu pour bombarder Londres à partir de positions en France. Ce gigantesque canon, basé sur un principe de projectiles accélérés par une série de charges explosives, devait permettre de tirer des obus à des distances inégalées. Malgré des essais, ce projet échoua en raison de problèmes techniques et des bombardements alliés qui détruisirent les installations de tir.

Les armes nucléaires nazies : un projet inabouti

L’un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale concerne les tentatives du régime nazi de développer une arme nucléaire. Des scientifiques allemands, comme Werner Heisenberg, travaillaient sur un programme nucléaire, mais ils ne purent jamais atteindre le stade de la bombe atomique en raison d’un manque de ressources, de matériaux fissiles et de coordination.

Des découvertes post-guerre ont montré que l'Allemagne n’était pas aussi avancée dans ce domaine que les États-Unis, qui finirent par développer la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan.

Le "Soleil noir" et les projets occultes

Certaines théories affirment que les nazis, notamment au sein de la SS, exploraient des pistes occultes et des projets technologiques secrets, comme le projet "Soleil noir", visant à exploiter des énergies inconnues. Bien que ces théories soient largement spéculatives et souvent considérées comme relevant de la science-fiction, elles montrent à quel point les fantasmes technologiques et ésotériques imprégnaient certains cercles du pouvoir nazi.

L’Héritage des Armes Secrètes d'Hitler

Les scientifiques nazis et l'après-guerre

Après la défaite de l'Allemagne, de nombreux scientifiques nazis impliqués dans le développement des armes secrètes furent capturés par les Alliés dans le cadre de l’opération Paperclip. Des figures comme Wernher von Braun, qui jouèrent un rôle clé dans le programme V2, devinrent des éléments essentiels dans les programmes spatiaux américains et soviétiques de l’après-guerre. Von Braun, notamment, contribua à la création des fusées qui emmenèrent l’homme sur la Lune.

L’influence sur la guerre froide et la technologie moderne

Les armes secrètes développées par les nazis, notamment les missiles balistiques et les avions à réaction, posèrent les bases de nombreuses technologies militaires utilisées durant la guerre froide. Les États-Unis et l’URSS se lancèrent dans une course à l’armement en grande partie basée sur les innovations technologiques découvertes à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Armes Secrètes, Mythe et Réalité

Si les armes secrètes d'Hitler n’ont pas réussi à inverser le cours de la guerre, elles ont marqué l’histoire militaire par leur avance technologique et l’ampleur de leurs ambitions. Beaucoup de ces projets étaient irréalistes ou arrivèrent trop tard pour être déployés efficacement, mais certains concepts jetèrent les bases des innovations de l’après-guerre. Aujourd'hui encore, les "Wunderwaffen" nazies sont un sujet d’étude fascinant pour les historiens, révélant la folie d'un régime en déclin, prêt à tout pour tenter de sauver son rêve impérial.

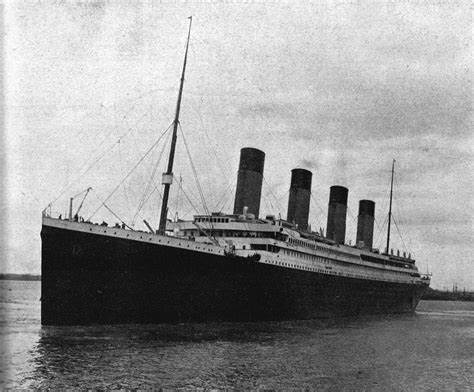

Le naufrage du Titanic, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, reste l'un des événements maritimes les plus marquants de l'histoire moderne. Connu pour être le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque, il était réputé insubmersible. Pourtant, lors de son voyage inaugural, il heurta un iceberg dans l'Atlantique Nord, provoquant la perte de plus de 1 500 vies. Ce drame a marqué un tournant dans l’histoire de la navigation maritime et a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Cet article revient sur les circonstances du naufrage, les erreurs fatales commises, et les leçons tirées de cette tragédie.

Le Titanic, un Paquebot de Luxe

La construction du Titanic : Un chef-d’œuvre d’ingénierie

Le Titanic fut construit par les chantiers navals Harland & Wolff à Belfast, en Irlande du Nord, pour la White Star Line. Achevé en 1912, il mesurait environ 269 mètres de long, pesait 46 000 tonnes et possédait une capacité d’accueil de plus de 2 200 passagers et membres d’équipage. Il représentait l’apogée de la technologie maritime, avec des innovations telles que des compartiments étanches et un double fond censé le rendre pratiquement insubmersible.

Un luxe inégalé à bord

Le Titanic n'était pas seulement un exploit technique, mais aussi un symbole de luxe et d’opulence. Les cabines de première classe étaient somptueusement décorées, avec des salles de réception, des restaurants gastronomiques, une piscine, une salle de sport, et même un bain turc. Le paquebot était conçu pour offrir un confort maximal à ses passagers les plus riches, tout en transportant des immigrants de troisième classe, venus chercher une vie meilleure en Amérique.

Le Voyage Inaugural et la Collision avec l'Iceberg

Le départ de Southampton vers New York

Le Titanic a quitté le port de Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912, à destination de New York. Après des escales à Cherbourg, en France, et à Queenstown (aujourd'hui Cobh), en Irlande, il s’aventure dans l’Atlantique Nord. À son bord, des célébrités, des hommes d’affaires et des passagers de tous horizons. L’optimisme règne à bord, et personne ne se doute du drame à venir.

La nuit du drame : La collision fatale avec l’iceberg

Dans la nuit glaciale du 14 avril 1912, vers 23h40, alors que le Titanic naviguait à pleine vitesse à travers les eaux dangereuses de l’Atlantique Nord, il percuta un iceberg. Le choc fut si subtil que certains passagers de première classe ne le remarquèrent même pas. Pourtant, sous l’eau, l’iceberg avait gravement endommagé la coque du paquebot, ouvrant plusieurs compartiments étanches et scellant ainsi son destin.

Le Naufrage et l’Opération de Sauvetage

Les premières heures après la collision

Quelques minutes après la collision, l’équipage réalisa que les dommages étaient catastrophiques. L’ingénieur en chef, Thomas Andrews, informa le capitaine Edward Smith que le Titanic était condamné à couler en quelques heures. Les compartiments étanches, qui auraient pu maintenir le bateau à flot s'ils étaient touchés séparément, furent percés sur une trop grande longueur, provoquant un afflux d'eau irréversible.

Le manque de canots de sauvetage

L’un des facteurs aggravants de cette tragédie fut l'insuffisance de canots de sauvetage à bord. Le Titanic ne possédait que 20 canots, capables d’accueillir environ 1 200 personnes, alors qu'il transportait plus de 2 200 passagers et membres d'équipage. Cette situation était due aux normes de sécurité de l’époque, basées sur le tonnage du navire plutôt que sur le nombre de passagers.

Les évacuations chaotiques

L’évacuation du navire fut chaotique, aggravée par la confusion et la panique à bord. De nombreux canots de sauvetage furent lancés à l’eau à moitié remplis. Les règles de priorité “les femmes et les enfants d’abord” furent appliquées de manière inégale, et les passagers de troisième classe, situés dans les compartiments inférieurs du navire, furent les plus nombreux à périr dans la catastrophe.

Le Naufrage et la Tragédie Humaine

Le Titanic disparaît sous les eaux

À 2h20 du matin, environ deux heures et quarante minutes après la collision, le Titanic se brisa en deux avant de sombrer dans les profondeurs de l’Atlantique Nord. La plupart des passagers encore à bord furent plongés dans les eaux glacées, où l’hypothermie devint rapidement fatale. Sur les 2 200 personnes à bord, seules 706 survécurent, principalement grâce aux canots de sauvetage.

4.2 Le rôle du Carpathia

Le RMS Carpathia, un navire qui naviguait à proximité, reçut les appels de détresse du Titanic et se dirigea immédiatement vers les lieux du naufrage. Cependant, il n'arriva que plusieurs heures après la disparition du paquebot, ne pouvant sauver que les survivants déjà dans les canots de sauvetage. Le Carpathia transporta les rescapés jusqu'à New York, où ils furent accueillis par une vague de solidarité internationale.

Les Conséquences et Répercussions du Naufrage

Les enquêtes et les réformes de sécurité maritime

Le naufrage du Titanic suscita une onde de choc mondiale et donna lieu à plusieurs enquêtes menées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les investigations révélèrent de nombreuses erreurs humaines, tant dans la conception du navire que dans la gestion de la catastrophe. En conséquence, des réformes majeures furent adoptées, notamment la création de nouvelles règles internationales sur les canots de sauvetage, la surveillance des icebergs, et l’amélioration des systèmes de communication en mer.

La Convention SOLAS (Safety of Life at Sea)

En 1914, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) fut adoptée, imposant de nouvelles normes de sécurité pour les navires. Parmi les changements significatifs figuraient l’obligation pour tous les navires de disposer d’un nombre suffisant de canots de sauvetage pour l’ensemble des passagers, l’instauration d’une veille radio permanente à bord des navires, et la surveillance des zones à risques comme celle des icebergs.

L’Héritage du Titanic

Le Titanic dans la culture populaire

Le naufrage du Titanic a fasciné des générations entières et a inspiré de nombreuses œuvres culturelles, dont des films, des livres et des expositions. Parmi les plus célèbres, le film de James Cameron, Titanic (1997), est devenu un phénomène mondial, capturant l’imaginaire du public et perpétuant la mémoire de cette tragédie. Le Titanic symbolise à la fois les rêves de progrès technologique et les dangers de l’arrogance humaine face à la nature.

Les recherches archéologiques et la découverte de l’épave

L’épave du Titanic fut découverte en 1985 par l’équipe de Robert Ballard, à une profondeur de 3 800 mètres dans l’Atlantique Nord. Cette découverte marqua le début de recherches archéologiques sous-marines, permettant de mieux comprendre les causes du naufrage et de découvrir des objets du quotidien laissés par les passagers. Les expéditions scientifiques qui ont suivi ont permis de préserver la mémoire du Titanic tout en révélant des détails historiques oubliés.

Conclusion : Une Tragédie Inoubliable

Le naufrage du Titanic continue d’émouvoir et de captiver les esprits plus de 100 ans après la catastrophe. Ce drame humain, marqué par les erreurs de jugement, la technologie imparfaite et la force impitoyable de la nature, reste un rappel poignant des dangers de la mer et des limites de l’arrogance humaine. L’héritage du Titanic se manifeste non seulement dans les réformes de sécurité maritime, mais aussi dans la mémoire collective mondiale, où son histoire demeure un symbole de la fragilité de la vie et d l’importance des leçons tirées du passé.