Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Grandes Civilisations

Le 18 septembre 1759, un événement marquant changea le cours de l'histoire de l'Amérique du Nord : la signature des Articles de capitulation de Québec. Ce traité formalisa la reddition de la ville de Québec aux forces britanniques durant la Guerre de Sept Ans. Ce moment décisif marqua le début de la fin pour la Nouvelle-France et annonça de profondes transformations politiques, sociales et culturelles sur le continent.

Contexte historique : la Guerre de Sept Ans

Un conflit mondial aux répercussions locales

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) opposa les grandes puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, sur plusieurs continents. En Amérique du Nord, elle prit la forme d’une lutte acharnée pour le contrôle des territoires coloniaux. La bataille de Québec, qui culmina avec la célèbre confrontation sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, fut un tournant majeur du conflit.

Une ville sous siège

Québec, capitale de la Nouvelle-France, devint la cible principale des forces britanniques dirigées par le général James Wolfe. Après plusieurs mois de siège, marqués par des bombardements et des privations pour les habitants, la défaite française devint inévitable, conduisant à la signature des Articles de capitulation.

La signature des Articles de capitulation

Les termes du traité

Les Articles de capitulation furent signés entre le général britannique James Murray et Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay, lieutenant-gouverneur de Québec. Ces articles définissaient les conditions de la reddition française.

Parmi les clauses principales, on retrouve :

- La garantie de la sécurité des habitants de Québec.

- Le respect des biens privés.

- La liberté de culte pour les catholiques.

Un compromis pragmatique

Si la reddition signifiait une défaite militaire, les négociateurs français cherchèrent à protéger au mieux les droits et les biens des habitants. Toutefois, cette capitulation symbolisait la perte de contrôle sur la ville et, plus largement, sur le territoire de la Nouvelle-France.

Les conséquences immédiates et à long terme

La chute de la Nouvelle-France

La capitulation de Québec marqua le début de la fin pour la présence française en Amérique du Nord. La victoire britannique fut confirmée lors de la signature du traité de Paris en 1763, qui scella la cession officielle de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.

Un impact sur les populations locales

Pour les habitants de Québec, la transition vers l’administration britannique entraîna des changements profonds. Les élites françaises furent invitées à quitter le territoire, tandis que les colons restants durent s’adapter à un nouveau régime, souvent en préservant leurs traditions et leur langue.

Une mémoire partagée

Un événement commémoré et débattu

La signature des Articles de capitulation demeure un événement clé de l’histoire canadienne. Si certains y voient la fin d’une époque glorieuse pour la France en Amérique, d’autres considèrent que cela permit l’émergence d’une identité québécoise unique, forgée dans la résilience face aux changements imposés.

Un symbole de transition historique

Plus qu’une simple défaite militaire, la capitulation de Québec représente un moment de transition entre deux mondes : celui de la colonisation française et celui de la domination britannique, qui influencera profondément le destin du Canada.

Un tournant historique

La signature des Articles de capitulation de Québec fut bien plus qu’un simple acte formel. Elle symbolisa la fin d’un chapitre de l’histoire coloniale française en Amérique et le début d’une nouvelle ère sous influence britannique. Aujourd’hui encore, cet événement résonne dans la mémoire collective, rappelant les bouleversements qu’il a engendrés et son rôle dans la construction de l’identité canadienne.

Le 15 décembre 1840, Paris vit un événement historique d'une rare intensité : le retour des cendres de Napoléon Bonaparte aux Invalides. Cet acte, à la fois politique, symbolique et émotionnel, marque la réconciliation d'une nation avec son passé impérial. Ce transfert, fruit d'un long processus diplomatique, est devenu une page mémorable de l'histoire de France. Revenons sur les grandes étapes et la portée de cet événement exceptionnel.

Un Contexte Historique Chargé

La volonté de Louis-Philippe

Le retour des cendres de Napoléon s'inscrit dans un contexte politique spécifique. En 1840, Louis-Philippe, roi des Français, cherche à unir la nation divisée en honorant une figure emblématique de l'histoire. Ce geste vise à apaiser les tensions entre les nostalgiques de l'Empire et les défenseurs de la Monarchie de Juillet.

L'exil sur l'île de Sainte-Hélène

Depuis sa mort en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon repose en terre étrangère. Les demandes de rapatriement de ses cendres s'étaient multipliées, symbolisant le désir de ramener l'empereur au cœur de sa patrie.

Le Voyage de Retour : Une Expédition Mémorable

L'exhumation à Sainte-Hélène

L'exhumation des cendres de Napoléon est effectuée avec un grand respect. En présence de représentants français et britanniques, son cercueil est ouvert, dévoilant un corps remarquablement conservé. Les cérémonies sur l'île marquent le début d'un voyage chargé d'émotion.

La traversée maritime

À bord de la frégate La Belle Poule, les restes de Napoléon entament leur long voyage vers la France. Le navire, accompagné de salves d'artillerie et d'honneurs militaires, devient le symbole flottant d'un retour triomphal.

L'Apothéose aux Invalides

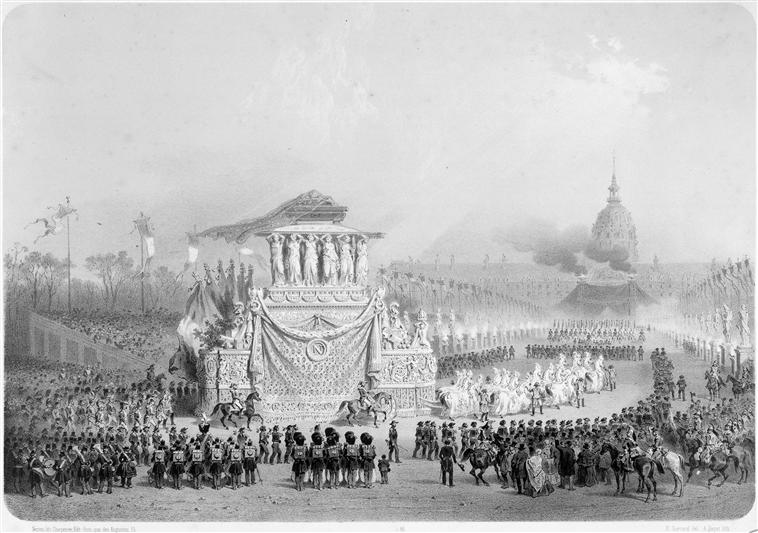

Une arrivée triomphale à Paris

Le 15 décembre 1840, les cendres arrivent à Paris, accueillies par une foule immense et enthousiaste. Le cortège funèbre traverse la capitale, passant par des lieux emblématiques tels que l'Arc de Triomphe, avant de rejoindre les Invalides.

La cérémonie d'hommage

Lors d'une cérémonie solennelle, les cendres sont déposées dans un sarcophage monumental conçu par Louis Visconti. Ce tombeau, situé sous le dôme des Invalides, devient un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de l'empereur et une icône de la mémoire nationale.

Un Héritage Durable

La réhabilitation de Napoléon

Ce transfert des cendres contribue à réhabiliter l'image de Napoléon en France. Il incarne désormais l'unité nationale et l'esprit de grandeur qui ont marqué son règne.

Une commémoration permanente

Aujourd'hui encore, le tombeau de Napoléon reste l'un des sites historiques les plus visités de France, perpétuant le souvenir de cet événement marquant et du destin exceptionnel de l'empereur.

Le Retour Solennel

Le retour des cendres de Napoléon aux Invalides dépasse le simple acte funéraire : il s'agit d'une opération politique et culturelle majeure qui a réaffirmé le lien entre Napoléon et la France. Cet événement, chargé de symboles, illustre la façon dont un pays peut se réconcilier avec son passé pour construire son avenir.

Enfouie sous des mètres de cendres volcaniques pendant des siècles, la ville d’Herculanum offre un témoignage poignant de la tragédie survenue en 79 après J.-C. lors de l’éruption du Vésuve. Parmi les nombreux trésors archéologiques découverts, la « Maison Squelette » se distingue par son mystère. Ce lieu, à la fois fascinant et macabre, livre des indices sur la vie, les peurs et les ultimes instants des habitants de cette cité antique. Cet article explore l’histoire de cette demeure singulière et ce qu’elle révèle sur ses occupants.

Herculanum et l’Éruption du Vésuve

Une Ville Ensevelie

Contrairement à sa voisine Pompéi, ensevelie sous une pluie de cendres volcaniques, Herculanum fut submergée par un flot de boue pyroclastique. Cette différence dans le mode de destruction a permis une conservation exceptionnelle des bâtiments, des objets, et même des restes humains.

Une Tragédie Humaine

Lors de l’éruption, les habitants d’Herculanum tentèrent de fuir ou de se réfugier, mais beaucoup furent surpris par la rapidité de l’événement. La Maison Squelette témoigne de ces instants tragiques, où des vies furent brusquement interrompues.

La Maison Squelette : Un Mystère Archéologique

Une Découverte Macabre

La Maison Squelette doit son nom à la découverte, en son sein, de restes humains, rares à Herculanum en raison de la chaleur extrême qui a calciné les corps. Ces squelettes témoignent d’un événement brutal, et leur disposition intrigue les archéologues.

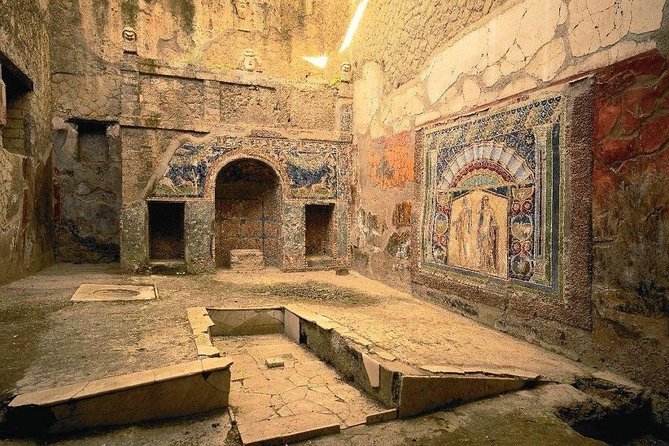

Une Demeure Étrangement Préservée

Outre les restes humains, la maison est remarquable pour son état de conservation. Les fresques murales, les objets du quotidien et l’architecture témoignent de la vie prospère des classes aisées d’Herculanum. Cependant, la présence des squelettes dans ce lieu soulève des questions sur les circonstances de leur mort et sur leur décision de rester sur place.

Une Histoire Humaine Révélée

Qui étaient les Occupants ?

Les analyses des ossements révèlent des détails fascinants sur la vie des habitants. Certains squelettes montrent des signes de bonne santé et d’une alimentation variée, suggérant un statut social élevé. Mais d’autres, présentant des pathologies ou des marques de travail physique intense, pourraient appartenir à des esclaves ou à des travailleurs domestiques.

Une Fuite Interrompue

La disposition des corps laisse penser que ces individus étaient sur le point de fuir ou d’attendre des secours. Les archéologues suggèrent qu’ils auraient été piégés par l’intensité soudaine de la chaleur et des gaz toxiques, n’ayant pas eu le temps de s’échapper.

L’Héritage de la Maison Squelette

Un Témoignage Silencieux

La Maison Squelette est bien plus qu’une simple ruine. Elle raconte une histoire humaine, celle de personnes confrontées à l’inimaginable. Chaque fragment de squelette, chaque objet retrouvé, contribue à reconstituer le puzzle de leur existence.

Une Leçon pour l’Humanité

Ce lieu rappelle la fragilité de la vie face aux forces de la nature. Il invite également à réfléchir sur la manière dont les catastrophes révèlent les liens sociaux, les hiérarchies et les décisions prises dans des moments de crise.

L'Étrange Histoire Humaine

L’étrange histoire humaine de la Maison Squelette d’Herculanum nous plonge dans une époque où la vie s’est figée sous l’effet d’une catastrophe naturelle d’une ampleur inimaginable. Ce lieu, à la fois fascinant et poignant, reste un témoignage précieux de la vie quotidienne et des drames humains dans l’Antiquité. À travers les découvertes archéologiques, les habitants de cette maison continuent de raconter leur histoire, captivant les générations modernes et les invitant à tirer des leçons du passé.

Le mariage de Charles II le Chauve, roi de Francie occidentale, et d’Ermentrude d’Orléans en 842 marque un événement clé de l’histoire carolingienne. Bien plus qu’une simple union, ce mariage incarne une alliance stratégique visant à consolider le pouvoir royal et à stabiliser le royaume dans une période de bouleversements politiques et territoriaux. Cet article explore les origines de cette union, son contexte historique et ses répercussions pour le royaume franc.

Le Contexte Historique

Une Europe Divisée

Au IXe siècle, l’empire carolingien est en proie à de nombreuses divisions. Après la mort de Charlemagne, ses successeurs peinent à maintenir l’unité de l’empire face aux tensions internes et aux menaces extérieures, notamment les invasions vikings. Charles II, surnommé le Chauve, hérite de la Francie occidentale, un royaume instable et convoité.

Les Enjeux d’une Union

Dans ce contexte, le mariage de Charles II est une décision hautement stratégique. En épousant Ermentrude d’Orléans, issue d’une famille noble influente, Charles renforce sa légitimité et s’assure le soutien d’alliés puissants pour asseoir son autorité sur son royaume.

Charles II le Chauve et Ermentrude : Portraits Croisés

Charles II, un Roi en Lutte

Né en 823, Charles II est le petit-fils de Charlemagne et le fils de Louis le Pieux. Son règne est marqué par des luttes incessantes pour maintenir le contrôle de ses terres face à ses frères et autres prétendants. Malgré son surnom de "Chauve", qui reflète une possible calvitie prématurée ou un sobriquet ironique, Charles se distingue par sa persévérance et ses talents politiques.

Ermentrude, une Reine Respectée

Ermentrude d’Orléans, née en 830, est la fille d’Eudes d’Orléans, un comte influent. Sa noblesse et son éducation en font une épouse de choix pour Charles. En plus d’apporter une alliance précieuse, Ermentrude joue un rôle actif en tant que reine, notamment dans le soutien aux institutions religieuses.

Le Mariage et ses Conséquences

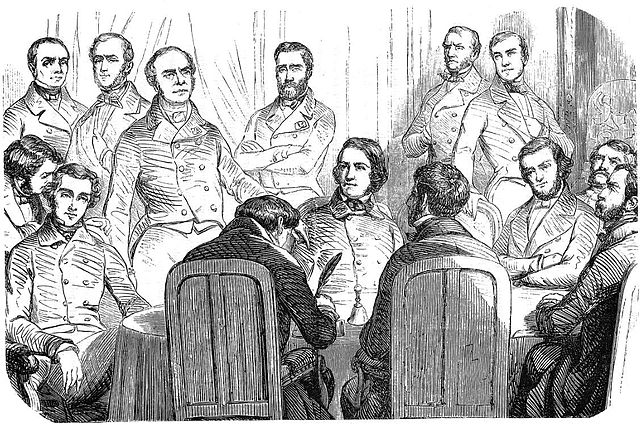

La Cérémonie

Le mariage de Charles et d’Ermentrude est célébré en 842, probablement dans une ambiance solennelle et entouré des grandes figures du royaume. Cette union symbolise la continuité dynastique et marque un moment d’unité dans un royaume fragmenté.

Une Descendance Prometteuse

De leur union naîtront plusieurs enfants, dont certains joueront un rôle clé dans la politique européenne. Leur fils Louis II, dit "le Bègue", succèdera à Charles et perpétuera la dynastie carolingienne. Leur descendance renforce ainsi le rôle central de leur lignée dans l’histoire médiévale.

L’Héritage de l’Union

Une Reine Engagée

Ermentrude n’est pas seulement une figure passive. Elle s’implique activement dans la vie religieuse du royaume, fondant ou soutenant plusieurs abbayes. Son rôle contribue à la consolidation de l’influence de l’Église dans la politique carolingienne.

Une Alliance Durable

Le mariage de Charles et Ermentrude représente une étape importante dans la stabilisation du pouvoir royal en Francie occidentale. Bien que leur règne soit ponctué de conflits, cette union permet de renforcer le réseau d’alliances qui soutient la monarchie carolingienne.

Une Alliance Stratégique au Cœur du Moyen Âge

Le mariage de Charles II le Chauve et d’Ermentrude d’Orléans est bien plus qu’un simple événement familial : il illustre la complexité des alliances politiques et dynastiques à l’époque carolingienne. Cette union, qui allie stratégie et continuité dynastique, a permis à Charles de consolider son règne dans une période de grandes turbulences. Leur héritage, tant politique que religieux, continue de témoigner de l’importance de cette union royale dans l’histoire médiévale européenne.

Abel Tasman, navigateur néerlandais du XVIIe siècle, occupe une place particulière dans l’histoire des explorations européennes. En 1642, il devient le premier Européen à poser les yeux sur les terres de la Nouvelle-Zélande, un territoire jusqu’alors inconnu des cartographes occidentaux. Cet article retrace le contexte de son voyage, les événements marquants de cette découverte et l’impact de son expédition sur la cartographie et l’histoire mondiale.

Le Contexte de l’Exploration de la Nouvelle-Zélande

L'Âge d’Or de l’Exploration Néerlandaise

Au XVIIe siècle, les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) dominent les mers grâce à leur puissance navale et commerciale. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) finance de nombreuses expéditions dans le but de découvrir de nouvelles routes commerciales et d'explorer des territoires encore inconnus.

Les Mystères du « Grand Continent Austral »

À cette époque, les Européens croient en l’existence d’un vaste continent dans l’hémisphère sud, connu sous le nom de Terra Australis. L’expédition d’Abel Tasman, commanditée par la VOC, vise à localiser ce territoire supposé et à ouvrir de nouvelles voies commerciales pour les Néerlandais.

L’Expédition d’Abel Tasman

Un Voyage vers l’Inconnu

En août 1642, Abel Tasman quitte Batavia (actuelle Jakarta) avec deux navires, le Heemskerck et le Zeehaen. Après avoir exploré les côtes de la Tasmanie, qu’il nomme Terre de Van Diemen en l’honneur du gouverneur de Batavia, il se dirige plus au nord-est, atteignant les côtes de la Nouvelle-Zélande en décembre de la même année.

La Rencontre avec les Māori

Le 13 décembre 1642, Tasman et son équipage aperçoivent pour la première fois les rivages de la Nouvelle-Zélande. Ils jettent l’ancre dans une baie qu’ils baptisent Murderers' Bay (aujourd’hui Golden Bay) après un violent affrontement avec les Māori. Cette rencontre tragique, causée par des malentendus culturels, coûte la vie à plusieurs membres de l’équipage.

L’Héritage de la Découverte

Une Cartographie Transformée

Bien que Tasman n’ait pas exploré l’intérieur des terres, son expédition permet de cartographier pour la première fois les côtes occidentales et septentrionales de la Nouvelle-Zélande. Ses relevés enrichissent les connaissances géographiques européennes et inspirent les futurs explorateurs, comme James Cook, qui approfondira l’exploration de la région un siècle plus tard.

Un Impact à Long Terme

La découverte de la Nouvelle-Zélande par Tasman marque le début d’une histoire complexe entre les Européens et les populations autochtones, les Māori. Bien que l’expédition de Tasman ne conduise pas à une colonisation immédiate, elle ouvre la voie à des échanges culturels et, malheureusement, à des conflits dans les siècles suivants.

Abel Tasman : Figure Méconnue

Un Explorateur Mal Récompensé

Malgré l’importance de ses découvertes, Abel Tasman ne bénéficie pas de la reconnaissance qu’il mérite de son vivant. Ses expéditions, bien qu’innovantes, ne répondent pas totalement aux attentes économiques de la VOC, ce qui limite son influence.

Une Réhabilitation Posthume

Aujourd’hui, Abel Tasman est célébré comme un pionnier de l’exploration. La mer de Tasman, située entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de nombreux lieux en Nouvelle-Zélande, comme le parc national Abel Tasman, portent son nom en hommage à ses exploits.

Le Navigateur qui Révéla la Nouvelle-Zélande à l’Europe

L’expédition d’Abel Tasman en 1642 constitue une étape cruciale dans l’histoire des découvertes européennes. En révélant l’existence de la Nouvelle-Zélande, il enrichit la cartographie mondiale et pave la voie à de futures explorations. Bien que sa rencontre avec les Māori ait été marquée par des tensions tragiques, Tasman reste une figure emblématique de l’audace et de l’ingéniosité humaine face à l’inconnu. Aujourd’hui, son héritage continue de fasciner et d’inspirer.

Le Général Jean de Lattre de Tassigny est une figure emblématique de l'histoire militaire française, reconnu pour son leadership exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Sa nomination en tant que Haut-Commissaire en Indochine marque une étape déterminante dans les efforts de la France pour maintenir son influence dans la région face aux aspirations indépendantistes croissantes. Cet article explore les circonstances de sa nomination, les défis qu'il a affrontés, ses stratégies pour restaurer l'ordre et l'impact durable de son mandat sur l'histoire de l'Indochine et de la France.

Contexte Historique et Politique Avant la Nomination

La Situation de l'Indochine Française au Début des Années 1950

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine française est confrontée à une instabilité politique croissante et à une montée des mouvements indépendantistes, notamment le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. La décolonisation, en cours dans de nombreuses parties du monde, exerce une pression considérable sur la France pour qu'elle revoie sa politique coloniale.

Les Défis Internes en France

La France, après les ravages de la guerre, est en pleine reconstruction économique et sociale. Le gouvernement français est divisé sur la question de l'Indochine, oscillant entre la volonté de maintenir l'empire colonial et la reconnaissance des mouvements de libération nationale.

Les Pressions Internationales

La guerre froide et le contexte international compliquent davantage la situation. Les États-Unis soutiennent la France dans sa lutte contre le communisme en Asie du Sud-Est, tandis que l'Union soviétique et la Chine appuient les mouvements indépendantistes, intensifiant les tensions régionales.

La Nomination du Général De Lattre de Tassigny

Parcours Militaire du Général De Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération, a démontré ses compétences tactiques et son leadership lors de la campagne d'Italie et de la libération de la France. Sa réputation de stratège aguerri et de leader respecté le rend éligible pour des missions de haute importance.

Les Motifs de sa Nomination

Face à l'échec des tentatives précédentes pour stabiliser la région, le gouvernement français décide de nommer un leader militaire expérimenté pour reprendre le contrôle de la situation en Indochine. La nomination de De Lattre vise à instaurer une autorité forte capable de gérer les tensions et de rétablir l'ordre.

Les Objectifs Assignés

En tant que Haut-Commissaire, De Lattre est chargé de réorganiser les forces françaises, de rétablir la discipline, et de négocier avec les leaders locaux pour tenter de trouver une solution politique durable au conflit.

Stratégies et Actions en Indochine

Réorganisation des Forces Françaises

De Lattre entreprend une réorganisation complète des troupes françaises en Indochine, améliorant la logistique, la formation et la discipline. Il met en place des stratégies militaires pour contrer les tactiques du Viet Minh et renforcer la présence française dans les zones clés.

Initiatives Politiques et Négociations

Conscient que la force seule ne suffira pas à résoudre le conflit, De Lattre engage des négociations avec les leaders indépendantistes. Il cherche à instaurer un dialogue constructif pour apaiser les tensions et explorer des solutions politiques qui pourraient mener à une coexistence pacifique.

Relations avec les Forces Locales et Alliés

Le général travaille à renforcer les relations avec les dirigeants locaux pro-français et cherche le soutien des alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour obtenir des ressources et une assistance stratégique dans ses efforts de stabilisation.

Défis et Résistances

Résistance du Viet Minh

Le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, demeure résolument indépendantiste et continue de mener des opérations de guérilla contre les forces françaises. Leur détermination et leur connaissance du terrain posent des défis constants à De Lattre.

Tensions Internes et Critiques

De Lattre fait face à des critiques au sein même du gouvernement français, certains remettant en question la viabilité de la présence française en Indochine. Il doit naviguer entre les attentes politiques et les réalités sur le terrain.

Enjeux Socio-économiques

La guerre a des impacts dévastateurs sur la population civile et l'économie de l'Indochine. De Lattre doit adresser les besoins humanitaires tout en poursuivant les objectifs militaires, ce qui complique davantage sa mission.

Héritage et Impact de sa Mission

Succès et Échecs

Bien que De Lattre ait réussi à renforcer temporairement les forces françaises et à instaurer une certaine stabilité, le conflit en Indochine persiste et s'intensifie, menant finalement à la défaite française à Dien Bien Phu en 1954.

Influence sur les Politiques Coloniales Françaises

La mission de De Lattre en Indochine a des répercussions durables sur la politique coloniale française, influençant les décisions futures concernant d'autres colonies et la gestion des conflits de décolonisation.

Mémoire et Reconnaissance

Jean de Lattre de Tassigny est reconnu pour son engagement et son dévouement, même si les résultats de sa mission restent mitigés. Son rôle en Indochine fait partie intégrante de son héritage militaire et de sa contribution à l'histoire française.

Réorganisation de l'Indochine Française

La nomination du Général Jean de Lattre de Tassigny en tant que Haut-Commissaire en Indochine représente une tentative déterminée de la France pour maintenir son empire colonial face à des forces indépendantistes en plein essor. Bien que ses efforts aient temporairement stabilisé la situation, les défis complexes et les dynamiques changeantes de la région ont finalement conduit à la fin de la présence française en Indochine. Néanmoins, le leadership de De Lattre reste une illustration poignante des efforts de la France pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la décolonisation et de la guerre moderne. Son héritage continue d'influencer les réflexions sur le rôle militaire et politique dans les contextes de conflit et de transition nationale.

L'année 1940 est un tournant décisif dans l'histoire de la France, marquée par la défaite militaire face à l'Allemagne nazie et la naissance du régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Cette formation gouvernementale a profondément transformé le paysage politique, social et moral du pays, instaurant une période sombre caractérisée par la collaboration et la résistance. Cet article explore les circonstances menant à la formation du gouvernement Pétain, les principales actions entreprises par ce régime, ainsi que les répercussions durables sur la France contemporaine.

Contexte Historique de 1940

La Seconde Guerre mondiale en France

En mai 1940, la France est plongée dans une guerre éclatante contre les forces de l'Axe. Les offensives allemandes, notamment la Blitzkrieg, mettent rapidement en déroute les armées françaises et britanniques, conduisant à une situation militaire désespérée.

L'Invasion allemande et la chute de Paris

L'avancée rapide des troupes allemandes aboutit à la chute de Paris le 14 juin 1940. Face à l'effondrement imminent, le gouvernement français est contraint de fuir vers Bordeaux, puis vers Tours, cherchant une solution pour capituler tout en préservant une certaine dignité nationale.

L'appel du 18 juin et la division nationale

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel depuis Londres, invitant les Français à continuer la lutte. Cet appel marque le début de la résistance française, créant une fracture entre ceux qui acceptent la défaite et ceux qui choisissent de résister.

La Rencontre à Vichy et la Chute du Gouvernement Reynaud

Les Négociations entre Pétain et le Gouvernement

Face à la situation militaire désastreuse, le président du Conseil, Paul Reynaud, engage des négociations avec le maréchal Philippe Pétain, ancien héros de la Première Guerre mondiale. Ces discussions visent à trouver une issue à la crise nationale et à envisager une nouvelle gouvernance.

La Démission de Reynaud et l'Ascension de Pétain

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne, laissant la place à Philippe Pétain, figure respectée pour sa réputation militaire. Pétain accepte de former un nouveau gouvernement, marquant ainsi le début du régime de Vichy.

Les Bases du Régime de Vichy

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy, dans le centre de la France, choisissant cette ville pour son isolement relatif et son symbolisme. Pétain prône une politique de "Révolution nationale", visant à restaurer les valeurs traditionnelles et à collaborer avec l'Allemagne nazie.

Les Principes et les Actions du Gouvernement Pétain

La Politique de Collaboration

Le régime de Vichy adopte une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, acceptant de coopérer économiquement et militairement. Cette collaboration se manifeste par la mise en œuvre du Service du travail obligatoire (STO) et la participation française à la persécution des Juifs.

La Révolution Nationale

Pétain lance une "Révolution nationale" visant à renverser les acquis de la République et à instaurer un ordre autoritaire basé sur des valeurs conservatrices, telles que l'autorité, la famille et le travail. Cette idéologie s'oppose aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la République.

La Répression et la Persécution

Le régime de Vichy met en place des mesures répressives contre les résistants, les opposants politiques et les minorités ethniques. Les lois anti-juives sont renforcées, et des rafles de Juifs sont organisées en coopération avec les autorités allemandes.

La Résistance et les Conséquences du Régime Pétain

L'Émergence de la Résistance Française

Face à l'oppression et à la collaboration, des mouvements de résistance se forment à travers le pays. Des figures emblématiques comme Jean Moulin et des réseaux tels que le Front National résistent activement contre le régime de Vichy et l'occupation allemande.

La Fin du Régime de Vichy

Avec la libération de la France en 1944, le régime de Vichy s'effondre. Philippe Pétain est arrêté et jugé pour haute trahison. Le pays entame alors une période de reconstruction et de réconciliation nationale.

Les Héritages et les Leçons de Vichy

Le régime de Vichy laisse une empreinte durable sur la mémoire collective française. Les débats sur la collaboration, la résistance et la responsabilité nationale persistent, influençant les politiques et les mémoires historiques jusqu'à aujourd'hui.

L'Ascension de Philippe Pétain

La formation du gouvernement Pétain en 1940 représente une période complexe et douloureuse de l'histoire française. Confronté à une défaite militaire écrasante, le maréchal Pétain choisit la collaboration avec l'Allemagne nazie, entraînant des conséquences tragiques pour le pays et ses habitants. Cependant, cette période est également marquée par la résilience et le courage des résistants qui ont lutté pour la liberté et la dignité humaine. L'étude de ce régime permet de mieux comprendre les défis de la souveraineté nationale en temps de crise et les implications morales des choix politiques.

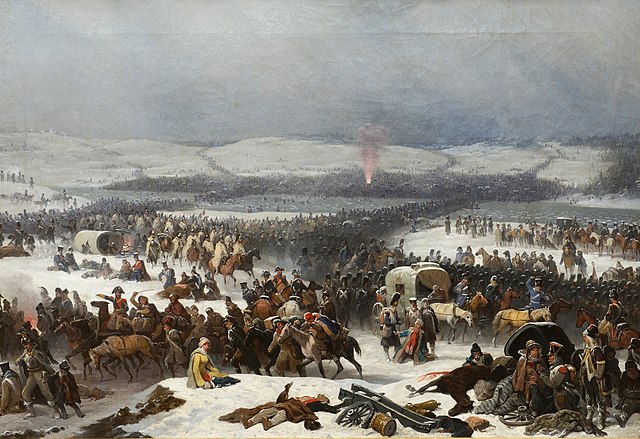

L'année 1812 marque un tournant décisif dans l'histoire militaire européenne avec la campagne de Russie menée par Napoléon Bonaparte. Cette expédition ambitieuse, initialement couronnée de succès, s'est transformée en une désastreuse retraite qui a précipité le déclin de l'Empire napoléonien. Cet article examine les facteurs qui ont conduit Napoléon à quitter la Grande Armée, les événements clés de la campagne, et les répercussions durables de cette défaite monumentale.

Les Prémices de la Campagne de Russie

Les Motivations de Napoléon

En 1812, Napoléon cherchait à consolider son hégémonie sur l'Europe continentale et à imposer le Blocus continental contre le Royaume-Uni. La Russie, ayant violé ce blocus, devenait un obstacle majeur à ses ambitions impériales. La décision d'envahir la Russie était donc motivée par un désir de réaffirmer la suprématie française et de punir la Russie pour sa désobéissance.

La Composition de la Grande Armée

La Grande Armée rassemblait environ 600 000 hommes provenant de diverses nations sous domination française. Cette armée multinationale était considérée comme l'une des plus puissantes de l'époque, dotée d'une logistique avancée et d'une discipline rigoureuse. Cependant, la diversité des troupes posait également des défis en termes de communication et de coordination.

L'Avancée en Terre Russe

Les Premières Victoires et les Défis Logistiques

L'armée napoléonienne a initialement rencontré un certain succès, remportant plusieurs batailles contre les forces russes. Toutefois, l'approvisionnement en vivres et en matériel se révéla rapidement problématique. Les vastes distances et les infrastructures rudimentaires de la Russie compliquaient les lignes de ravitaillement, mettant à rude épreuve la capacité logistique de la Grande Armée.

La Bataille de Borodino

La bataille de Borodino, livrée le 7 septembre 1812, fut l'un des affrontements les plus sanglants de la campagne. Bien que techniquement une victoire française, elle n'a pas permis à Napoléon de défaire définitivement l'armée russe. Les pertes massives et l'incapacité à briser la résistance russe ont marqué le début du déclin de la campagne.

L'Occupation de Moscou

En septembre 1812, Napoléon atteignit Moscou, espérant y trouver une reddition russe. Cependant, la ville fut largement abandonnée et incendiée par les Russes, privant ainsi l'armée française de ressources cruciales. L'occupation de Moscou s'est avérée être un leurre stratégique, poussant Napoléon à entamer une retraite précipitée face aux conditions déplorables.

La Retraite Dévastatrice

Les Conditions Climatiques et leurs Impacts

La retraite de Russie fut marquée par l'arrivée de l'hiver russe, avec des températures glaciales qui ont décimé les troupes déjà affaiblies. Le manque de provisions, les maladies et l'épuisement ont considérablement réduit la force de la Grande Armée, rendant la progression presque impossible.

3.2. Les Pertes Humaines et Matérielles

La Grande Armée a subi des pertes catastrophiques durant la retraite, avec des centaines de milliers de soldats morts de faim, de froid ou victimes des combats. De nombreux chevaux et équipements militaires ont également été perdus, aggravant davantage la situation désespérée des troupes.

La Désintégration de la Grande Armée

Face aux adversités insurmontables, la cohésion de la Grande Armée s'est effondrée. Les contingents de différentes nationalités se sont repliés de manière désorganisée, facilitant les attaques des partisans russes et des troupes régulières. La retraite a ainsi marqué la fin effective de la Grande Armée telle qu'elle était organisée au départ.

Les Conséquences de l'Abandon de la Grande Armée

L'Impact sur l'Empire Napoléonien

La défaite en Russie a gravement affaibli l'Empire napoléonien, tant sur le plan militaire qu'économique. Elle a sapé la réputation invincible de Napoléon et a encouragé les coalitions européennes à se rallier contre lui, menant finalement à sa première abdication en 1814.

La Montée des Forces Anti-Napoléoniennes

L'échec de la campagne de Russie a renforcé la détermination des puissances européennes à résister à l'expansion française. Les mouvements nationalistes et les alliances anti-françaises ont gagné en influence, facilitant les défaites successives de Napoléon dans les années qui ont suivi.

L'Héritage Historique de la Campagne de Russie

La campagne de Russie est souvent citée comme un exemple classique des limites de l'expansion militaire et des défis logistiques dans les conflits de grande envergure. Elle a profondément influencé les stratégies militaires ultérieures et reste un sujet d'étude majeur dans l'histoire militaire.

Napoléon et le Naufrage de la Grande Armée en Russie

Le retrait de Napoléon de la Grande Armée en 1812 est un épisode emblématique de l'histoire militaire, illustrant les dangers de l'expansionnisme démesuré et l'importance de la logistique et des conditions environnementales dans les campagnes militaires. Cette défaite a non seulement précipité le déclin de l'Empire napoléonien, mais a également redéfini les dynamiques politiques en Europe, laissant un héritage durable dans les mémoires collectives et les stratégies militaires.

Le Coup d'État du 2 décembre 1851, mené par Louis-Napoléon Bonaparte, marque un tournant décisif dans l'histoire de la France. Fils de l'ex-empereur Napoléon Ier, Louis-Napoléon cherche à revendiquer l'héritage de son oncle et à restaurer l'Empire. À travers ce coup de force, il met fin à la Deuxième République et s'impose comme Napoléon III, empereur des Français. Cette action décisive, bien que violente, est marquée par des choix stratégiques astucieux et une gestion habile des rapports de force politiques et militaires.

Contexte politique et social

La Deuxième République : Un régime fragile

Après la Révolution de 1848, la Deuxième République est née dans un climat de tensions et d'incertitudes. L'instabilité politique est présente, avec des divisions internes entre républicains modérés et radicaux, ainsi que des luttes de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République en 1848, profite de cette instabilité pour préparer son coup.

L’ascension de Louis-Napoléon

Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, capitalise sur l'héritage napoléonien et la nostalgie de l'Empire. Son élection présidentielle en 1848 est un succès populaire, mais son pouvoir reste limité par la Constitution qui l’empêche de se représenter après son premier mandat. Cette limitation alimente sa volonté de prolonger son autorité en dehors du cadre républicain.

Le Coup d'État du 2 décembre 1851

Les préparatifs du coup de force

Louis-Napoléon, conscient de la fragilité de la République, commence à préparer son coup dès 1851. Il organise une série de manœuvres politiques, notamment en séduisant une partie de l’armée, en distribuant des faveurs aux élites et en cherchant à manipuler les mouvements populaires. Le soutien militaire et populaire devient essentiel pour sa réussite.

Le jour du coup d'État

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon prend la décision d’agir. Il utilise l'armée pour occuper Paris et évincer les principaux leaders républicains. Le Parlement est dissous, et des arrestations massives ont lieu. Le lendemain, un plébiscite est organisé, où Louis-Napoléon sollicite la légitimité du peuple pour son action, obtenant une victoire écrasante.

Conséquences immédiates et long terme

La fin de la Deuxième République

Le coup d'État marque la fin de la Deuxième République et la consolidation du pouvoir de Louis-Napoléon, qui se proclame empereur sous le nom de Napoléon III en 1852. Le régime autoritaire qu’il instaure repose sur le contrôle militaire, la propagande et le soutien populaire, notamment par des réformes sociales et économiques.

Le retour de l’Empire

Le retour de l’Empire marque également un changement profond dans la société française. Napoléon III cherche à stabiliser la France en imposant des réformes tout en poursuivant une politique expansionniste à l’étranger. Toutefois, ce régime sera confronté à des défis internes et externes, notamment la guerre de 1870 contre la Prusse, qui mènera à sa chute.

Le Coup d'État comme acte fondateur

Le coup d'État de Louis-Napoléon est un acte fondateur de l’histoire de la France moderne. Il illustre la manière dont une figure charismatique, avec des alliés stratégiques et un sens aigu des opportunités, peut manipuler le système politique pour instaurer une nouvelle forme de pouvoir. Bien que le régime de Napoléon III ait pris fin après la défaite de Sedan, le 2 décembre 1851 reste une date marquante dans l’histoire de la politique française.

La Bataille d'Austerlitz, également connue sous le nom de Bataille des Trois Empereurs, est l'une des victoires les plus célèbres de Napoléon Bonaparte, survenue le 2 décembre 1805. Cette bataille décisive entre l'armée française et les forces combinées russes et autrichiennes a marqué un tournant dans les guerres napoléoniennes. L'issue de cette victoire permet à Napoléon de consolider son pouvoir et de renforcer l'influence de la France en Europe.

Contexte historique

La situation en Europe avant Austerlitz

Au début du XIXe siècle, l'Europe était plongée dans un tourbillon de guerres résultant des ambitions expansionnistes de Napoléon. Après plusieurs victoires éclatantes, l'Empire français s'étendait sur une grande partie de l'Europe, ce qui a inquiété les puissances traditionnelles comme l'Empire russe et l'Empire d'Autriche.

La Troisième Coalition

Face à cette menace, une nouvelle coalition se forme, composée de l'Empire russe, du Saint-Empire romain germanique et du Royaume-Uni. Leur objectif était de freiner l'expansion de Napoléon, mais leur stratégie se heurtera à un défi majeur lors de la confrontation à Austerlitz.

Déroulement de la bataille

La stratégie napoléonienne

Napoléon, maître dans l'art de la guerre, a su manipuler l'ennemi en feignant la faiblesse pour attirer les troupes adverses dans un piège. L'armée française, bien inférieure en nombre, se positionne de manière à contraindre ses adversaires à s'engager dans une bataille décisive.

L'affrontement du 2 décembre

Le 2 décembre 1805, sur le plateau d'Austerlitz, les troupes françaises affrontent les forces alliées. La bataille se caractérise par des mouvements de troupes audacieux, une utilisation parfaite du terrain et une gestion stratégique de l'artillerie. La victoire française est écrasante, infligeant une lourde défaite aux forces alliées, et renforçant la réputation militaire de Napoléon.

L'impact de la bataille d'Austerlitz

La fin de la Troisième Coalition

La défaite de l'armée russe et autrichienne à Austerlitz a eu des conséquences majeures. Elle marque la fin effective de la Troisième Coalition et ouvre la voie à une série de traités favorables à la France, dont le traité de Presbourg.

L'héritage d'Austerlitz

La bataille d'Austerlitz est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes victoires tactiques de l'histoire militaire. Son influence s'étend au-delà de la France, marquant un tournant décisif dans les relations de pouvoir en Europe et la domination militaire de Napoléon.

Une victoire clé dans le destin de l'Empire français

La Bataille d'Austerlitz reste un symbole de la brillante stratégie militaire de Napoléon et de son habileté à manipuler ses ennemis. Elle incarne non seulement la victoire militaire, mais aussi l'apogée de l'Empire français avant sa chute. La date du 2 décembre 1805 demeure inscrite dans l'histoire comme l'un des plus grands moments de gloire pour la France.

Le 2 décembre 1804, la France assiste à un événement marquant qui restera gravé dans l’histoire : le sacre de Napoléon Bonaparte, qui devient Empereur des Français. Cette cérémonie solennelle, qui se déroule à la cathédrale Notre-Dame de Paris, n’est pas seulement un acte religieux, mais également un geste politique de grande portée. Elle marque la consolidation du pouvoir de Napoléon après la Révolution française et la fin de la Première République, tout en symbolisant un changement radical dans la structure de l’État français. Le sacre de Napoléon n’est pas seulement une mise en scène de l’ascension d’un homme, mais aussi l’affirmation d’un nouveau pouvoir impérial, fondé sur la légitimité religieuse et la grandeur de l’État. Cet article explore les événements qui ont conduit à ce sacre historique et l’importance de cette cérémonie dans la carrière de Napoléon.

Le Contexte de l'Ascension de Napoléon

1.1 Napoléon Bonaparte : De général à empereur

Avant de devenir empereur, Napoléon Bonaparte est d’abord un brillant général durant les guerres révolutionnaires. Son ascension rapide au sein de l'armée française, en particulier sa victoire en Italie et son rôle clé dans le coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre 1799), marque le début de son pouvoir politique. Après la chute de la Révolution et la fin de la Première République, Napoléon devient Premier Consul, consolidant peu à peu son autorité. Toutefois, il n’est pas encore reconnu comme souverain absolu, ce qui le pousse à vouloir légitimer son pouvoir par un acte solennel.

1.2 La nécessité d'une légitimité

Bien que Napoléon soit déjà à la tête du gouvernement français depuis 1799, il cherche à renforcer sa légitimité face à l’opposition interne et externe. L’idée de se faire couronner empereur est soutenue par la nécessité de stabiliser la France et de consolider un pouvoir fort. Napoléon veut ainsi se poser en héritier de l’Empire romain et des grandes dynasties européennes, tout en se distanciant de l’ancienne monarchie absolue. La perspective d’un sacre religieux, en présence du pape, permet de renforcer son autorité aux yeux du peuple et de la classe dirigeante.

Le Sacre de Napoléon : Une Cérémonie Exceptionnelle

2.1 La mise en scène du sacre

Le 2 décembre 1804, la cérémonie du sacre a lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence d’une multitude de dignitaires français et étrangers. La mise en scène est soigneusement orchestrée pour souligner le caractère solennel et grandiose de l’événement. La participation du pape Pie VII, qui bénit la couronne et l’empereur, représente un geste fort, symbolisant l'alliance entre l'Église et le pouvoir impérial. Toutefois, ce n’est pas le pape qui pose la couronne sur la tête de Napoléon, mais ce dernier qui s’autocouronne, un geste délibéré pour signifier qu’il ne dépendait pas de la volonté papale pour gouverner.

2.2 Un sacre inédit : Le couronnement de l’empereur et de l’impératrice

La cérémonie est marquée par l’installation de Napoléon sur le trône, mais aussi par le couronnement de son épouse Joséphine en tant qu’impératrice. Cette double consécration reflète la volonté de Napoléon de fonder un empire dynastique et d’établir une nouvelle lignée impériale. Joséphine, bien que son mariage avec Napoléon soit souvent source de tensions, est couronnée dans une cérémonie simultanée, consolidant ainsi le rôle central de la famille impériale dans la structure du pouvoir.

L'Impact et les Conséquences du Sacre

3.1 La consolidation du pouvoir impérial

Le sacre de Napoléon permet de renforcer son pouvoir et d'affirmer sa position face aux anciens monarchistes et à d'autres puissances européennes. En se faisant couronner devant l’Église, Napoléon obtient une légitimité religieuse, mais son geste d’autocouronnement symbolise son indépendance vis-à-vis de l’autorité papale et de toute forme de tutelle. Ce sacre marque ainsi la fin de l’idée républicaine de la France et l’avènement d’un empire fondé sur le culte de la personnalité et l'autorité centrale.

3.2 L'héritage de l'Empire Napoléonien

Le sacre de Napoléon est un moment clé qui symbolise l’établissement d’un nouvel ordre politique en Europe. Bien que l’Empire napoléonien soit appelé à durer moins de 15 ans, son impact est durable. Napoléon réorganise l’Europe, impose des réformes administratives et juridiques à travers le Code Napoléon, et redéfinit les relations entre l’Église et l’État. Le modèle impérial qu’il met en place influencera de nombreuses monarchies européennes, et son empreinte reste présente dans la structure de l’État français, jusqu’à aujourd’hui.

Le Sacre de Napoléon dans l'Histoire

4.1 Le symbole de la fin de la Révolution et du retour à la stabilité

Le sacre de Napoléon marque la fin symbolique des idéaux révolutionnaires, même si les réformes entamées pendant la Révolution restent en place. L'Empire est perçu par certains comme un retour à l'ordre, et Napoléon se positionne comme un sauveur de la France. La cérémonie du sacre, en tant qu’acte d’autorité et de spectacle, est utilisée pour affirmer la légitimité d’un pouvoir qui, bien que né de la Révolution, cherche à mettre fin à l’instabilité qui a marqué les années précédentes.

4.2 La perception de Napoléon par l’opinion publique

Le sacre de Napoléon est un événement qui divise l’opinion publique. Pour certains, il symbolise l’élévation d’un homme de génie, un héros de la Révolution devenu le sauveur de la France. Pour d’autres, ce sacre est un acte de trahison envers les principes républicains et démocratiques. Cette division entre les partisans de Napoléon et ceux qui le perçoivent comme un dictateur préfigure les conflits et les bouleversements qui marqueront la fin de son empire.

Un Acte Symbolique et Politique Marquant la Fondation de l’Empire

Le sacre de Napoléon en 1804 est un tournant décisif dans l’histoire de la France et de l’Europe. Cette cérémonie ne se limite pas à un simple acte religieux, mais incarne la consolidation d’un pouvoir impérial et la fin de la Révolution. Le geste d’autocouronnement, la mise en scène de la cérémonie et les symboles qui y sont associés marquent l’avènement d’un empire qui transformera la France et l’Europe pendant plus d’une décennie. Le sacre de Napoléon reste ainsi un moment de grande importance dans l’histoire, tant sur le plan politique que symbolique.

Les Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) constituent l'une des étapes majeures de la résistance contre l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Créées en 1944, ces forces unifièrent les divers mouvements de résistance français, jusque-là divisés, sous un même commandement, dans un but commun : libérer la France de l'occupant nazi. Leurs actions ont été déterminantes dans le processus de libération, contribuant à affaiblir les forces allemandes et à préparer le terrain pour le débarquement allié. Cet article retrace la création des F.F.I., leur organisation, leurs combats et leur rôle clé dans la victoire finale.

Contexte historique et les débuts de la résistance française

La France sous l’occupation allemande

Après la défaite de 1940 et l'armistice signé avec l'Allemagne, la France est divisée en deux zones : une zone occupée par les nazis et une zone libre sous le régime de Vichy. La France vit dans l’ombre de l’occupation, et les Français se retrouvent confrontés à des restrictions, des persécutions, et des souffrances quotidiennes. Cependant, la résistance commence à émerger, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays, avec pour but ultime la libération de la nation.

La multiplication des réseaux de résistance

La résistance française se déploie de manière éclatée. D'un côté, des mouvements comme Libération-Sud, Combat, Franc-Tireur et Défense de la France se forment sous diverses formes, parfois de manière clandestine, et sans lien direct entre eux. De l'autre côté, le Général De Gaulle, depuis Londres, crée la France libre, qui regroupe les forces françaises de l'extérieur. Mais ces mouvements demeurent divisés, manquant d’une structure coordonnée, jusqu’à ce qu’émerge la nécessité d’une unité militaire face à l’occupant nazi.

La création des Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.)

Unification de la résistance sous un même commandement

C'est dans ce contexte de guerre et de division que, en 1944, les leaders de la résistance française se réunissent à Paris sous l'impulsion du Conseil National de la Résistance (CNR), présidé par Jean Moulin. Ils décident de créer un réseau militaire unique, les Forces Françaises de l'Intérieur, qui viendra fédérer les différents mouvements de résistance pour mener une lutte plus organisée et plus efficace contre les nazis.

Le 1er mai 1944, un décret crée officiellement les F.F.I., en unifiant les différents maquis de résistance sous un même commandement. Cela permet à la résistance intérieure d'agir de manière plus coordonnée, et de soutenir les Alliés dans leur stratégie de libération de la France. Cette décision marque un tournant décisif dans l’organisation de la résistance française.

La structuration des F.F.I. et leur lien avec les Alliés

Les F.F.I. sont structurées de manière à pouvoir mener à la fois des actions militaires de sabotage et de guérilla, mais aussi à assurer l’accueil des troupes alliées lors du débarquement. Leur coordination avec les Alliés se fait par l’intermédiaire du Bureau Central de Renseignements et d’Action (BCRA), qui fournit des informations précieuses aux services de renseignement britanniques et américains.

Les Actions et Les Combats des Forces Françaises de l'Intérieur

Les sabotages et les attaques contre les forces nazies

Les F.F.I. mènent des actions de sabotage contre les infrastructures allemandes, en détruisant des voies ferrées, des lignes téléphoniques, et des dépôts de munitions. Ces attaques sont cruciales pour affaiblir les Allemands, perturber leur logistique et freiner leurs déplacements. Le travail de renseignement mené par les F.F.I. permet également de recueillir des informations stratégiques, notamment sur les déplacements des troupes allemandes.

Les maquis, qui sont des unités de résistance dispersées dans les zones rurales, deviennent des points stratégiques d’opposition à l'occupant. Les F.F.I. se battent non seulement contre les Allemands mais aussi contre la Milice française, qui collabore avec les nazis, et contre les forces vichystes.

Le soutien au débarquement allié et la libération de la France

Les F.F.I. jouent un rôle essentiel lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Dès les premiers jours de l'opération Overlord, elles facilitent les mouvements des troupes alliées, détruisent des ponts et des lignes de communication, et apportent un soutien vital dans les régions occupées par les nazis. Leur implication est cruciale dans le succès de la libération de la France, notamment lors des combats en Bretagne, en Normandie, et dans le sud de la France.

L'Héritage des Forces Françaises de l'Intérieur

La contribution à la victoire et la reconnaissance

Les F.F.I. sont reconnues comme un acteur clé de la libération de la France. Leur engagement, leur courage et leur efficacité lors des combats contre les forces nazies et de Vichy ont été décisifs dans la victoire finale. Après la libération, de nombreux résistants des F.F.I. sont honorés et intégrés dans l’armée régulière. Jean Moulin, en particulier, devient un symbole de la résistance et de l’unité nationale, bien que son sacrifice ait été tragique.

L'impact durable sur la mémoire nationale

La création des F.F.I. marque un moment fort dans la mémoire collective française. Elles symbolisent l’unité de la résistance intérieure face à l’occupation et à la collaboration. Aujourd’hui, l’héritage des F.F.I. est célébré chaque année lors des cérémonies commémoratives de la libération de la France, et les anciens combattants des F.F.I. continuent de recevoir des hommages pour leur rôle dans la défense de la liberté et de la souveraineté nationale.

Unifiées pour la Libération de la France

La création des Forces Françaises de l'Intérieur représente l'une des réponses les plus significatives à l'occupation allemande et au régime de Vichy. L'unification des mouvements de résistance sous un même commandement a permis une coordination efficace, donnant un élan décisif à la libération de la France. Aujourd'hui, l’héritage des F.F.I. reste une source d'inspiration pour les générations futures, un exemple de courage, de solidarité et d’engagement envers la liberté.

Le 28 novembre 1947, le Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque, l'un des héros les plus emblématiques de la Libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, trouve la mort dans un accident de voiture. Sa disparition prématurée à l'âge de 52 ans marque la fin d'une carrière militaire brillante et le départ d'un homme qui incarna le courage, le patriotisme et l'engagement. Cette tragédie survient alors que la France commence à reconstruire son avenir, et Leclerc, à la tête de la 2e Division Blindée, était une figure incontournable de l'après-guerre.

Leclerc, un Héros de la Seconde Guerre Mondiale

Le Parcours du Maréchal Leclerc

Né en 1902, Philippe Leclerc a rapidement su se faire remarquer dans les rangs de l'armée française. Son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement lors de la Libération de la France, fait de lui l'un des grands stratèges de l'époque. À la tête de la 2e Division Blindée, il joue un rôle essentiel lors du Débarquement de Normandie et dans la libération de Paris, où il reçoit les honneurs pour sa bravoure.

L'ascension de Leclerc après la Libération

Après la fin de la guerre, Leclerc continue d'occuper des positions de haute responsabilité. Il devient une figure clé de la reconstruction militaire et politique de la France. Ses talents de commandant et son rôle dans l'organisation des forces armées françaises de l’après-guerre lui valent une reconnaissance nationale et internationale.

L'Accident Fatal

Le Dernier Voyage du Maréchal

Le 28 novembre 1947, alors qu'il se rend à Paris, Leclerc prend place dans une voiture militaire avec son chauffeur. La route est difficile, les conditions météorologiques sont mauvaises, et un accident tragique survient près de Paris. L'auto s'écrase, et le Maréchal Leclerc perd la vie dans l'impact. Cet événement inattendu secoue la nation, tant Leclerc était apprécié non seulement pour ses exploits militaires mais aussi pour sa personnalité.

Les circonstances de l'accident

Les circonstances exactes de l'accident restent floues. Selon les témoins, la route était glissante à cause de la pluie et de la brume. Certains évoquent également une vitesse excessive, d'autres attribuent l'incident à un problème mécanique de la voiture. Quoi qu'il en soit, la disparition du Maréchal est un choc, surtout en raison de la jeunesse de son âge et de ses projets d'avenir.

L'Héritage du Maréchal Leclerc

Un Héros Inoubliable de la Libération

Philippe Leclerc reste dans l’histoire comme un héros de la Libération. Il incarne les valeurs de courage et d’héroïsme qui ont marqué la résistance française face à l'occupation allemande. Son rôle dans la Libération de Paris et sa capacité à mener ses hommes à travers les épreuves de la guerre font de lui une figure emblématique de la France libre.

La Postérité du Maréchal

Bien que sa vie ait été écourtée, l'héritage du Maréchal Leclerc est immense. Son nom reste associé à la grandeur militaire de la France et à la libération des territoires occupés. Des monuments, des rues et des écoles portent son nom en hommage à son sacrifice et à son rôle crucial pendant la guerre. Leclerc a également marqué l’histoire en tant que commandant et stratège, laissant une empreinte indélébile sur les forces armées françaises.

La Fin d'une Figure Héroïque

La mort de Philippe Leclerc, survenue bien trop tôt, a privé la France d'une de ses plus grandes figures militaires et d'un homme d'exception. Sa mémoire perdure aujourd'hui à travers les monuments qui lui rendent hommage, mais aussi dans le cœur des Français, qui continuent de célébrer son courage et son sacrifice. Leclerc restera à jamais un symbole du courage face à l'adversité et un héros national inoubliable.

La mort de Clovis, roi des Francs, en 511 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Europe médiévale. Son règne, débuté à la fin du Ve siècle, a jeté les bases du royaume des Francs, qui allait évoluer pour devenir l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Cependant, la fin de sa vie ne signifie pas seulement la fin d'une époque, mais également l'émergence d'un héritage durable qui façonnera les siècles à venir. Cet article explore l'importance de la mort de Clovis dans le cadre de la naissance de la France médiévale et son influence sur la dynastie mérovingienne et la chrétienté.

Clovis, un Roi Visionnaire

Clovis, né autour de 466, devient roi des Francs saliens en 481, à un âge précoce. Son ascension au pouvoir est marquée par des victoires militaires et une habileté politique qui lui permettent d'unifier diverses tribus franques sous sa couronne.

L'Expansion du Royaume des Francs

Clovis a marqué son époque par son talent militaire et stratégique. En dépit des luttes internes et des conflits avec les autres peuples germaniques, il parvient à étendre considérablement son royaume, en annexant de vastes territoires, notamment ceux des Wisigoths et des Alamans, consolidant ainsi une domination quasi totale sur l’ouest de l’Europe.

L’Adoption du Christianisme

Un événement fondamental de son règne est sa conversion au christianisme vers l'an 496, après sa victoire sur le roi des Alamans, Childeric. Son baptême à Reims par l'évêque Remi est souvent perçu comme un acte stratégique, renforçant son pouvoir en tant que roi des Francs tout en marquant le début d'une alliance forte avec l'Église catholique, ce qui contribuera à l'essor du christianisme en Europe.

La Mort de Clovis – Un Royaume Fragmenté

La mort de Clovis en 511, à l’âge d'environ 45 ans, survient après un règne de près de 30 ans. Ce moment marque la fin d'une ère où le roi des Francs a su imposer son autorité, mais également le début de la déstabilisation progressive du royaume.

La Division du Royaume

À sa mort, Clovis laisse un royaume divisé entre ses quatre fils, Theuderic, Clodomir, Childebert et Clotaire, conformément à la coutume franque de partager les territoires entre les héritiers. Cette division marque un affaiblissement de l'unité du royaume et donne lieu à des rivalités fratricides qui fragmenteront peu à peu le pouvoir central.

Les Luttes pour le Pouvoir

Les conflits internes et les luttes de pouvoir entre les fils de Clovis ont des répercussions sur l'unité du royaume. Les affrontements entre les différents royaumes francs marquent la première phase d’une succession instable, mais cette fragmentation ne fait pas disparaître l’héritage de Clovis. Au contraire, elle prépare le terrain pour une dynastie capable de se redéfinir au fil des siècles.

L'Héritage de Clovis – Une Dynastie Durable

Malgré la fragmentation du royaume, la figure de Clovis et ses réalisations perdurent au-delà de sa mort. Son héritage ne se limite pas à l’unification des Francs ou à la conversion au christianisme, il est également ancré dans la naissance d'une future nation européenne.

Le Rôle des Mérovingiens

L'héritage de Clovis s'inscrit à travers la dynastie mérovingienne qu’il fonde. Bien que ses descendants aient souvent été divisés par des luttes internes, la ligne mérovingienne continuera de jouer un rôle essentiel dans la consolidation du royaume des Francs jusqu’à l’arrivée des Carolingiens au VIIIe siècle, marquant ainsi la transition vers l’Europe médiévale.

Le Christianisme comme Fondement du Pouvoir

L'alliance avec l'Église catholique, initiée par Clovis, reste l'un des aspects les plus marquants de son héritage. Cette conversion offre aux Francs une légitimité religieuse et politique qui renforcera leur autorité au sein de l'Europe chrétienne. Le rôle du clergé catholique dans l’administration du royaume et la propagation du christianisme est un legs durable de la vision de Clovis.

Fin d'une Ère, Début de l'Héritage

La mort de Clovis n’a pas seulement marqué la fin d'un roi ou d'une époque, elle a aussi ouvert la voie à l’émergence d’un héritage durable. Bien que le royaume des Francs se soit fragmenté après sa disparition, l’unité fondée par Clovis, combinée à son rôle de porteur du christianisme en Europe, a forgé les bases de ce qui allait devenir l’identité médiévale européenne. Son influence dépasse les limites de son règne et continue d'influencer la formation de l'Empire carolingien et la construction de la future France.

La campagne de Russie de Napoléon, lancée en 1812, est l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire militaire. Parmi les événements marquants, la bataille de la Bérézina est souvent vue comme un tournant crucial qui a scellé le sort de l'armée napoléonienne. Après des mois de combats acharnés et de conditions extrêmes, la Bérézina, qui se déroula du 26 au 29 novembre 1812, marqua la fin de l'invasion de la Russie. Cet article explore les circonstances de cette défaite, ses conséquences dramatiques et son impact sur le destin de Napoléon Bonaparte.

La Marche Vers la Russie – Un Conflit Imprévu

Avant la catastrophe de la Bérézina, Napoléon menait une armée d'environ 600 000 hommes à travers l'immensité de la Russie. L'objectif était de forcer le Tsar Alexandre Ier à négocier une paix favorable à l'Empire français, mais cette campagne allait se révéler être une erreur stratégique majeure.

L'Entrelacs de Stratégie et de Logistique

Napoléon, connu pour son génie militaire, sous-estima les difficultés logistiques et les conditions extrêmes auxquelles son armée serait confrontée en Russie. L'approvisionnement en nourriture, en matériel et en vivres devint un défi majeur. L'armée se retrouva lentement décimée par la faim, le froid, et les attaques incessantes des forces russes.

La Retraite de Moscou

Après l'incendie de Moscou et l'absence de capitulation de la part des Russes, Napoléon se retrouva contraint de retirer son armée de la ville. La retraite à travers la Russie se fit dans des conditions catastrophiques. Les soldats, épuisés et mal nourris, commencèrent à se disperser, dévastés par la souffrance et les conditions climatiques.

La Bérézina – L'Affrontement Décisif

La bataille de la Bérézina se déroula près du fleuve Bérézina, dans la Biélorussie actuelle. Ce fut l'un des derniers moments où l'armée napoléonienne se battit en masse avant de s'effondrer complètement.

Le Passage du Fleuve – Une Tentative de Sauvetage

Après avoir perdu une grande partie de son armée en raison de combats, de maladies et de conditions de vie déplorables, Napoléon décida de traverser le fleuve Bérézina pour rejoindre des territoires plus sûrs. Les troupes russes, dirigées par les généraux Chichagov et Koutouzov, encerclaient l'armée française de manière stratégique, tentant de détruire la dernière portion d'armée capable de se défendre.

Les Combats Acharnés

L'armée française, bien que largement inférieure en nombre, réussit à repousser les assauts russes grâce à des manœuvres habiles et à une ténacité redoutable. Cependant, le coût humain de cette bataille fut immense. Des milliers de soldats français perdirent la vie ou furent capturés. L'immense défaite était désormais inéluctable, et les restes de l'armée napoléonienne se retrouvèrent dispersés.

Conséquences et Impact de la Défaite

La défaite de la Bérézina est souvent perçue comme la fin effective de la grandeur de Napoléon. Bien que l'Empereur réussisse à échapper à la capture, la retraite de Russie est un désastre stratégique majeur.

La Désagrégation de la Grande Armée

Après la Bérézina, l'armée napoléonienne était irrévocablement brisée. En l'espace de quelques mois, Napoléon perdit la majorité de ses soldats. Les pertes humaines et matérielles furent incommensurables, et la crédibilité de son Empire fut gravement endommagée.

Le Repli Stratégique et les Répercussions Politiques

L'échec en Russie précipita la chute de Napoléon. Sur le plan militaire, il perdit une grande partie de ses alliés européens, qui commencèrent à se retourner contre lui. Sur le plan politique, l'invasion de la Russie marqua le début de la fin pour l'Empire français, même si Napoléon parviendrait à reconstruire son armée pour un temps. L'issue de la Bérézina annonça l'effondrement imminent de la puissance napoléonienne.

Tournant Crucial de la Campagne Napoléonienne

La bataille de la Bérézina, avec ses combats intenses et ses pertes humaines dévastatrices, reste un symbole de la défaite de Napoléon en Russie. Elle marqua non seulement un tournant crucial dans la campagne napoléonienne, mais aussi dans l'histoire militaire. L'incapacité de Napoléon à mener à bien son invasion de la Russie reste l'un des plus grands échecs de sa carrière, et la Bérézina incarne parfaitement la fragilité d'un empire qui semblait invincible. Ce désastre fut un prélude à la défaite finale de Napoléon et à la restauration des monarchies européennes.

En 1922, l'un des archéologues les plus célèbres de l'histoire, Howard Carter, fit une découverte qui allait bouleverser notre compréhension de l'Égypte ancienne : la tombe presque intacte du pharaon Toutankhamon. Cette découverte, faite dans la Vallée des Rois, révéla des trésors d'une richesse et d'une beauté inégalées, tout en plongeant le monde dans un mystère fascinant. Dans cet article, nous explorerons les détails de cette découverte épique et son impact sur l'archéologie et l'histoire.

L'Avant-Découverte - Les Premières Pistes

Avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, l’Égypte regorgeait déjà de nombreux trésors et découvertes archéologiques majeures. Cependant, la tombe du jeune pharaon, mort à un âge précoce, échappait encore aux archéologues. Howard Carter, accompagné de son mécène, Lord Carnarvon, avait dévoué de nombreuses années à rechercher ce qui semblait être une tombe disparue.

L'Échec et la Persévérance de Carter

Carter n'était pas un inconnu dans le domaine de l'archéologie égyptienne. Il avait déjà effectué plusieurs fouilles fructueuses, mais la découverte de Toutankhamon représentait un défi de taille. Après des années d'échec, il commença à douter de l'existence même de la tombe du jeune pharaon. Pourtant, il persista.

La Découverte - Un Moment Historique

En novembre 1922, un événement majeur allait changer la face de l'archéologie. Après avoir découvert un escalier caché dans la Vallée des Rois, Carter ouvrit une porte scellée qui menait à une chambre funéraire inédite, presque intacte.

Le Trésor Inestimable

À l'intérieur, des milliers d'objets, d'artefacts et de bijoux furent découverts, représentant l'opulence du règne de Toutankhamon. Parmi eux, le célèbre masque funéraire en or massif, une des images les plus emblématiques de l’Égypte ancienne.

La Surprise du Contenu

Contrairement à de nombreuses tombes royales, celle de Toutankhamon était pratiquement intacte, comme si le pharaon avait été enterré il y a peu de temps, et non il y a des siècles. Cela offrait une occasion unique de mieux comprendre les rituels funéraires et la vie dans l’Égypte ancienne.

L'Héritage de la Découverte

La découverte de la tombe de Toutankhamon n'a pas seulement enrichi le savoir historique, mais elle a aussi donné lieu à des mystères persistants. Les artefacts extraits ont permis d'approfondir nos connaissances sur l'art, la culture et la politique de l'Égypte ancienne, mais des questions subsistent sur les circonstances mystérieuses de la mort prématurée de Toutankhamon.

L'Impact Culturel

Au-delà des découvertes matérielles, la tombe de Toutankhamon a alimenté une fascination mondiale pour l'Égypte antique. Elle a inspiré de nombreuses expositions, recherches, et publications.

Les Controverses et la Malédiction

Le mystère entourant la mort du jeune pharaon et l’éventuelle malédiction liée à sa tombe ont fait l'objet de spéculations populaires, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette découverte historique.

Un Trésor Enseveli dans les Sables du Tempsn

La découverte de la tombe de Toutankhamon a marqué un tournant dans l’histoire de l’archéologie. Ce trésor exceptionnel a non seulement enrichi notre compréhension de l'Égypte ancienne, mais a aussi capté l’imagination de millions de personnes à travers le monde. Plus de 100 ans après cette découverte, l'héritage de Toutankhamon continue de fasciner et d'inspirer, soulignant l'importance de la persévérance et de la recherche scientifique dans la quête de notre histoire.

Le 3 janvier 1925, Benito Mussolini, leader du Parti national fasciste, annonce la prise de contrôle totale du gouvernement italien. Cet événement marque une étape décisive dans l’établissement du fascisme en Italie et dans la consolidation du pouvoir personnel de Mussolini. Ce moment de l’histoire italienne, où Mussolini obtient les pleins pouvoirs, ne représente pas simplement un changement politique, mais également le début d’un régime autoritaire qui marquera profondément l’Europe dans les décennies suivantes.

Contexte Politique Avant 1925

Une Italie Divisée et Fragile

L’Italie, unifiée en 1861, reste un pays politiquement instable tout au long des premières décennies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a exacerbé cette instabilité, laissant derrière elle un pays affaibli, économiquement dévasté et politiquement divisé. La guerre a également ravivé les tensions entre les différentes classes sociales, les régions et les partis politiques.

La Montée du Fascisme

Dans ce contexte de mécontentement et de crise, Benito Mussolini, ancien socialiste devenu nationaliste, fonde le mouvement fasciste en 1919. Il capitalise sur la frustration populaire, promettant l’ordre, la prospérité et une Italie forte. En 1922, il parvient à obtenir le soutien de la monarchie et des élites économiques, ce qui lui permet d’entrer au gouvernement. Cependant, sa montée au pouvoir reste fragilisée par des oppositions internes et des luttes politiques.

Le Processus de Concentration du Pouvoir

Le Premier Gouvernement Mussolini

Mussolini devient Premier ministre en octobre 1922 après la célèbre "Marche sur Rome", un événement symbolique qui montre la force et la détermination de son mouvement fasciste. Malgré sa nomination officielle par le roi Victor Emmanuel III, Mussolini n'a pas immédiatement les pleins pouvoirs. Il doit encore naviguer entre les alliances politiques et les compromis avec les forces traditionnelles de l’État.

L’Accroissement des Pouvoirs de Mussolini

Au fur et à mesure que les années passent, Mussolini travaille à renforcer son contrôle sur les institutions italiennes. Il parvient à éliminer les opposants politiques, y compris les socialistes, les communistes et les libéraux, grâce à des lois et des décrets qui restreignent les libertés publiques. En 1925, après l'assassinat du leader fasciste Giacomo Matteotti par des partisans du régime, Mussolini utilise cet événement comme un prétexte pour déclarer l’état de siège et suspendre les libertés démocratiques.

La Loi de 1925 et la Consolidation du Régime Fasciste

La Loi de 1925 : Mussolini Devient Dictateur

Le 3 janvier 1925, Mussolini annonce officiellement qu’il a pris les pleins pouvoirs en Italie. Le discours qu’il prononce à la Chambre des députés annonce son intention de gouverner par décret, mettant fin à la démocratie parlementaire en Italie. La Loi de 1925 permet à Mussolini de gouverner sans l’accord du parlement et de prendre des mesures sans restrictions juridiques. Il devient ainsi le dictateur absolu de l'Italie.

L'Impact sur les Institutions et la Société Italienne

La Loi de 1925 établit un régime autoritaire où les partis politiques sont interdits, la presse est contrôlée, et les libertés individuelles sont sévèrement restreintes. Mussolini fait de l’État une machine de propagande fasciste, réorganise l’économie sous le contrôle de l’État et commence à préparer l’Italie pour son expansion future. L’opposition est muselée, et les syndicats sont supprimés, ce qui permet au fascisme de se consolider sans véritable résistance interne.

Conséquences à Long Terme du Règne de Mussolini

L’Italie Fasciste et la Seconde Guerre Mondiale

Avec l’obtention des pleins pouvoirs, Mussolini met en place les fondations d’un régime totalitaire. Son gouvernement s’appuie sur un culte de la personnalité, l’idéologie fasciste et une politique expansionniste qui finit par conduire l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne nazie. Mussolini tente d’imposer une dictature qui influencera l’Italie et le reste de l’Europe tout au long ### La Chute du Régime Fasciste ###

La victoire des Alliés en 1945 et la chute de Mussolini marquent la fin de son régime. Après sa capture et son exécution en 1945, l'Italie se tourne vers un modèle républicain et démocratique, rejetant les années de dictature fasciste. Cependant, l'ombre de Mussolini et de son régime demeure dans l’histoire politique et sociale de l’Italie.

L’Ascension du Fascisme en Italie

L’obtention des pleins pouvoirs par Benito Mussolini en 1925 représente le point culminant de son ascension politique et le début d’un régime fasciste autoritaire qui marquera l’histoire de l’Italie et de l’Europe. Cet événement ne fut pas simplement une prise de pouvoir, mais le début d’une ère de répression et d’intolérance qui a duré plus de deux décennies et a eu des conséquences profondes sur la politique mondiale.

Le Procès de Nuremberg, tenu après la Seconde Guerre mondiale, a marqué une étape cruciale dans l'histoire du droit international. Ce tribunal militaire international a jugé les hauts responsables nazis pour leurs crimes contre l'humanité, offrant au monde un modèle de justice transnationale. Cet événement, symbole de justice et de réconciliation, soulève encore aujourd'hui des questions fondamentales sur la responsabilité, l'éthique et la mémoire collective.

Contexte Historique du Procès de Nuremberg

Les Racines de la Justice Internationale

La Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle un paysage ravagé, des millions de victimes et des atrocités sans précédent. Face à ces horreurs, les Alliés ont décidé de créer un tribunal pour juger les responsables de ces crimes, posant les bases d’un cadre juridique international.

Une Volonté d’Unité Internationale

Les principales puissances alliées — les États-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni et la France — ont collaboré pour mettre en place une juridiction commune. Cette coopération, inédite dans l’histoire, reflétait une volonté de dépasser les clivages politiques pour établir un précédent juridique universel.

Le Déroulement du Procès

L’Organisation du Tribunal

Le tribunal s’est tenu entre novembre 1945 et octobre 1946, dans la ville allemande de Nuremberg, choisie pour son importance symbolique dans le régime nazi. Un total de 22 accusés principaux a été présenté, y compris des figures majeures comme Hermann Göring, Rudolf Hess et Albert Speer.

Les Accusations Formulées

Les chefs d'accusation comprenaient :

- Les crimes de guerre : violations des lois et coutumes de la guerre.

- Les crimes contre l’humanité : meurtres, exterminations et persécutions massives.

- La conspiration pour mener une guerre d'agression : une innovation juridique introduite par le tribunal.

Les Principaux Enseignements du Procès

Une Base pour le Droit International

Le Procès de Nuremberg a joué un rôle fondateur dans le développement du droit international. Il a conduit à la création d’institutions modernes comme la Cour pénale internationale (CPI).

La Notion de Responsabilité Individuelle