Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Événements qui ont Changé le Monde

Les élections américaines, en particulier les élections présidentielles, suscitent un intérêt mondial. Leur fonctionnement est cependant bien différent de celui de nombreux autres pays, avec des mécanismes comme le collège électoral, des primaires et des caucus. Pour comprendre le choix du président des États-Unis, il est essentiel de plonger dans les rouages de ce système électoral complexe, qui se distingue par ses spécificités et ses enjeux. Cet article explore en détail le principe des élections américaines, de la sélection des candidats jusqu’au vote final.

Le Processus de Sélection des Candidats

Les Primaires et les Caucus

Le processus électoral américain commence par la sélection des candidats pour chaque parti, généralement le Parti démocrate et le Parti républicain. Pour cela, chaque État organise des élections primaires ou des caucus, qui permettent aux électeurs de choisir leur candidat favori.

-

Primaires : Dans la majorité des États, les électeurs participent à des primaires, qui peuvent être ouvertes ou fermées. Dans une primaire ouverte, tout électeur peut voter, indépendamment de son affiliation politique, tandis que dans une primaire fermée, seuls les membres du parti peuvent participer.

-

Caucus : Dans certains États comme l'Iowa, le caucus est préféré. Ce processus est plus informel et se déroule sous forme de réunions publiques où les participants discutent et votent.

Les Conventions Nationales

Une fois les primaires et caucus terminés, chaque parti organise une convention nationale où le candidat ayant obtenu le plus de délégués est officiellement désigné pour représenter le parti lors de l’élection présidentielle. C’est également à ce moment que les candidats à la vice-présidence sont choisis, formant le “ticket” pour chaque parti.

Le Collège Électoral

Le Système du Collège Électoral

Contrairement à d’autres démocraties, les citoyens américains ne votent pas directement pour le président. Ils élisent plutôt des “grands électeurs” qui composent le collège électoral. Ce système découle de la Constitution américaine, où chaque État dispose d’un nombre de grands électeurs proportionnel à sa population.

- Nombre de Grands Électeurs : Il y a 538 grands électeurs au total, et il faut obtenir la majorité, soit 270, pour remporter l’élection présidentielle.

- Système “Winner-Takes-All” : Dans presque tous les États, le candidat qui obtient le plus de voix remporte tous les grands électeurs de cet État, à l’exception du Maine et du Nebraska qui utilisent un système proportionnel.

L’Impact du Collège Électoral sur les Campagnes

Le collège électoral incite les candidats à concentrer leurs efforts dans les “swing states” ou États indécis, où l’issue du vote est incertaine. Des États comme la Floride, la Pennsylvanie et l’Ohio reçoivent donc une attention particulière pendant la campagne.

Le Jour de l’Élection et le Décompte des Voix

Le Vote Populaire

Le jour de l’élection, les électeurs votent pour leur candidat préféré, même si techniquement, ils votent pour les grands électeurs associés à ce candidat. Ces votes constituent le vote populaire, qui est crucial pour déterminer quel candidat obtient les grands électeurs de chaque État.

Le Décompte des Voix et les Résultats

Après le vote, les résultats sont compilés au niveau de chaque État pour déterminer le gagnant de ses grands électeurs. En décembre, les grands électeurs se réunissent dans chaque État pour voter officiellement. Ce vote est ensuite comptabilisé et certifié par le Congrès en janvier, validant ainsi l'élection du président.

Les Particularités des Élections Américaines

Les “Swing States” et leur Influence

Les États clés jouent un rôle déterminant dans le résultat des élections. Ces États, ni solidement républicains ni démocrates, deviennent des champs de bataille, où chaque voix peut faire basculer l’élection.

Les Disparités entre le Vote Populaire et le Collège Électoral

Le système du collège électoral peut parfois mener à des résultats où un candidat remporte le vote populaire mais perd l'élection présidentielle, comme cela a été le cas en 2000 et en 2016. Cette particularité soulève des questions sur l’équité du système.

Les Élections Américaines et Leur Impact Mondial

L'influence des États-Unis sur la Scène Internationale

L’élection du président des États-Unis a des répercussions bien au-delà des frontières américaines. La politique étrangère, les accords commerciaux et les engagements militaires américains peuvent changer radicalement en fonction du président élu.

L'Engagement Civique et la Participation

Les élections américaines suscitent une mobilisation massive, où des millions d’électeurs exercent leur droit de vote, illustrant la vitalité de la démocratie américaine malgré les particularités de son système électoral.

Un Système Unique au Monde

Le système électoral américain, complexe et unique, reflète l’histoire et la diversité des États-Unis. Le collège électoral, les primaires et les caucus sont autant de mécanismes qui, bien qu’inhabituels, permettent de choisir le président du pays. En comprenant ces rouages, on mesure l'importance des élections américaines non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde, qui regarde chaque cycle électoral avec une attention soutenue.

L'élection d'Abraham Lincoln en 1860 est un tournant majeur de l'histoire américaine. En pleine période de tensions croissantes sur la question de l'esclavage et des droits des États, Lincoln, représentant du Parti républicain, émerge comme un leader déterminé à préserver l'Union. Son ascension au pouvoir ne marque pas seulement le début de sa présidence, mais aussi le commencement d'une ère de bouleversements qui aboutira à la guerre civile. Cet article explore le contexte politique, les événements de l'élection, et les conséquences de son mandat sur le destin de l'Amérique.

Contexte Politique et Social des Années 1860

Les tensions croissantes entre le Nord et le Sud

Dans les années 1850, les États-Unis sont profondément divisés sur la question de l'esclavage. Les États du Sud, principalement agricoles et dépendants de l'esclavage, s'opposent à l'abolition et aux politiques d'expansion du Parti républicain, qui prône l'arrêt de l'esclavage dans les nouveaux territoires.

L'émergence du Parti républicain

Le Parti républicain est fondé en 1854 en réaction à l'expansion de l'esclavage. Sa plateforme politique attire de nombreux abolitionnistes, des fermiers et des membres du Parti whig, qui s'opposent tous à l'esclavage. Lincoln, avec son expérience politique et sa réputation d'homme intègre, devient rapidement un candidat prometteur.

Les Élections de 1860

Les candidats en lice

L'élection de 1860 voit plusieurs candidats majeurs, mais Lincoln émerge en tant que candidat principal du Parti républicain. Les autres candidats incluent Stephen A. Douglas, représentant du Parti démocrate du Nord, et John C. Breckinridge, représentant du Parti démocrate du Sud, ainsi que John Bell du Parti constitutionnel unioniste.

La campagne électorale

La campagne de Lincoln se concentre sur l'unité nationale et l'abolition de l'esclavage dans les nouveaux territoires. Son discours est axé sur la préservation de l'Union et la conviction que l'esclavage est moralement et politiquement injustifiable. Il utilise les nouvelles technologies, comme le télégraphe, pour mobiliser ses partisans.

Les Résultats de l’Élection et leurs Conséquences

Un résultat inattendu

Lincoln remporte l'élection avec une majorité des voix populaires et une écrasante victoire au Collège électoral. Cependant, il n'obtient pas la majorité des voix dans le Sud, où son nom n'apparaît même pas sur le bulletin de vote dans plusieurs États.

La réaction des États du Sud

La victoire de Lincoln déclenche une réaction immédiate dans le Sud. Les États commencent à faire sécession, invoquant la crainte que Lincoln ne cherche à abolir l'esclavage. Cette décision mènera finalement à la formation des États confédérés d'Amérique et au début de la guerre civile.

Le Mandat de Lincoln et l'Impact Historique

La présidence en temps de guerre

Le mandat de Lincoln est marqué par la guerre civile (1861-1865), un conflit brutal qui remet en question l'existence même des États-Unis. Lincoln doit naviguer entre les défis militaires, la gestion des ressources et le maintien de l'Union.

L'émancipation des esclaves

L'un des accomplissements les plus significatifs de Lincoln est la Proclamation d'émancipation de 1863, qui libère les esclaves dans les États en rébellion. Cette action renforce la cause de l'Union et change la dynamique de la guerre, ajoutant un enjeu moral à la lutte.

L'Héritage d'Abraham Lincoln

Une figure emblématique de l'unité nationale

Lincoln est souvent célébré comme le président qui a sauvé l'Union. Son engagement envers l'égalité et la justice continue d'inspirer des générations. Son discours de Gettysburg et sa vision d'une nation "de, par et pour le peuple" restent des références dans le discours politique américain.

Le legs des droits civiques

L'héritage de Lincoln se manifeste également dans le mouvement des droits civiques. Son travail pave la voie à des avancées majeures en matière de droits civils et d'égalité pour tous les citoyens, indépendamment de leur race.

Un Leader au Cœur de l’Histoire Américaine

L'élection d'Abraham Lincoln en 1860 est un événement décisif qui a changé le cours de l'histoire américaine. Son leadership durant la guerre civile et sa détermination à préserver l'Union ont eu des répercussions durables sur la nation. En tant que symbole de l'espoir et du changement, Lincoln demeure une figure centrale dans la lutte pour l'égalité et la justice, illustrant comment un homme peut effectivement changer le destin d'une nation.

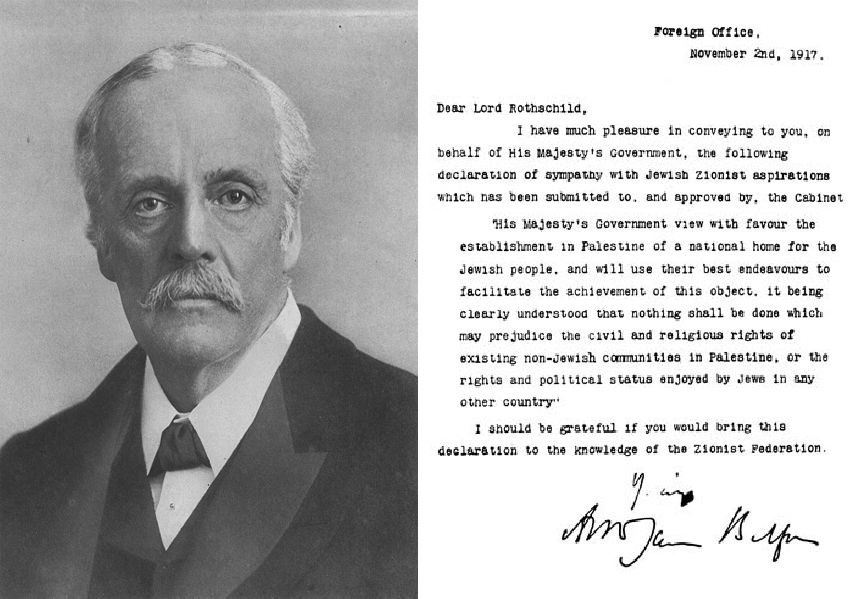

La Déclaration Balfour de 1917 est un document fondateur, bien que controversé, dans l’histoire du Moyen-Orient. Rédigée par Arthur Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, elle soutient la création d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine, alors sous domination ottomane. Cette déclaration s’inscrit dans le contexte de la Première Guerre mondiale et des intérêts stratégiques britanniques au Moyen-Orient. Mais ce texte, bien qu’encourageant pour les partisans du sionisme, marque également le début de tensions durables entre les communautés juives et arabes de Palestine, et reste une source de débat et de controverses jusqu’à aujourd’hui.

Le Contexte Historique de la Déclaration Balfour

L’Europe et le Moyen-Orient en pleine Première Guerre mondiale

En 1917, la Première Guerre mondiale fait rage, et le contrôle du Moyen-Orient est stratégique pour les puissances européennes. L’Empire ottoman, qui règne sur la Palestine, s’effondre face aux offensives britanniques. Ce contexte de guerre ouvre la voie à de nouvelles ambitions territoriales, notamment pour la Grande-Bretagne, qui souhaite affermir son influence dans cette région charnière.

Le sionisme et l’espoir d’un foyer national pour les Juifs

Le mouvement sioniste, fondé par Theodor Herzl à la fin du XIXe siècle, milite pour la création d’un État juif en Palestine. Les pogroms et les persécutions antisémites en Europe de l’Est renforcent cette aspiration, et des contacts s’établissent avec les autorités britanniques pour obtenir un soutien international en faveur d’un foyer national juif.

La Rédaction de la Déclaration Balfour

Arthur Balfour et la vision britannique de la Palestine

Arthur Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, est sensible aux revendications sionistes, influencé par des personnalités comme Chaim Weizmann, un chimiste et leader sioniste respecté. En parallèle, la Grande-Bretagne voit dans le soutien au sionisme une opportunité de renforcer son influence au Moyen-Orient, tout en cherchant à rallier les Juifs à sa cause dans la guerre.

Le texte de la déclaration et ses ambiguïtés

La Déclaration Balfour est publiée le 2 novembre 1917 sous forme d’une lettre adressée à Lord Rothschild, représentant de la communauté juive britannique. Le texte exprime le soutien du gouvernement britannique à l’établissement d’un foyer national juif en Palestine, tout en mentionnant que cela ne doit pas nuire aux « droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine ». Cette formulation vague et ambiguë est à l’origine de nombreuses tensions futures.

Les Répercussions Immédiates de la Déclaration

L’espoir pour les sionistes et les premiers développements en Palestine

Pour les sionistes, la déclaration est un grand succès diplomatique et ouvre la voie à l’immigration juive vers la Palestine. De nombreuses organisations juives se mobilisent pour construire ce foyer national, notamment en acquérant des terres et en fondant des communautés agricoles.

La réaction des communautés arabes palestiniennes

La déclaration suscite une vive opposition de la part des Arabes palestiniens, qui représentent la majorité de la population et craignent d’être marginalisés dans leur propre pays. Les leaders arabes voient cette déclaration comme une trahison des promesses faites par les Britanniques dans les accords antérieurs, notamment la correspondance Hussein-McMahon, qui évoquait un possible soutien britannique à une indépendance arabe.

La Déclaration Balfour et les Mandats Britanniques

La Conférence de San Remo et le Mandat britannique en Palestine

Après la Première Guerre mondiale, la Conférence de San Remo en 1920 attribue officiellement à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine, incluant une clause sur la mise en œuvre de la Déclaration Balfour. Les Britanniques doivent donc gérer la coexistence des communautés juives et arabes en Palestine, tâche complexe et parfois conflictuelle.

La montée des tensions et les premières émeutes

Au cours des années 1920 et 1930, les tensions entre Juifs et Arabes en Palestine s’intensifient, alimentées par l’immigration juive croissante et la crainte d’une perte d’influence des Arabes palestiniens. Des émeutes éclatent, et la situation devient de plus en plus difficile à gérer pour les Britanniques, pris entre les engagements contradictoires envers les deux communautés.

L’héritage de la Déclaration Balfour

Le rôle de la Déclaration dans la création de l’État d’Israël

La Déclaration Balfour est un point de départ crucial dans le processus de création de l’État d’Israël en 1948. Elle marque le premier soutien officiel d’une grande puissance occidentale au projet sioniste, donnant une légitimité internationale aux aspirations juives en Palestine, même si la situation ne se stabilisera qu’après de nombreuses crises.

Les controverses et les débats contemporains autour de la Déclaration

Aujourd’hui encore, la Déclaration Balfour reste un sujet de discorde dans les relations israélo-palestiniennes. Pour les partisans d’Israël, elle représente une avancée décisive pour le droit des Juifs à un foyer national. Pour les Palestiniens, elle symbolise une trahison et le début d’une dépossession de leur terre, posant les bases d’un conflit qui perdure.

Aux origines du conflit israélo-palestinien

La Déclaration Balfour de 1917 est bien plus qu’un simple document politique. Elle a contribué à transformer le destin de la Palestine et a jeté les bases du conflit israélo-palestinien qui perdure aujourd’hui. La vision de Balfour, motivée autant par des intérêts stratégiques que par une réelle sympathie pour le sionisme, a conduit à des décennies de tensions dans la région. Alors que certains la voient comme un acte de soutien légitime, d’autres la considèrent comme le début d’une longue série d’injustices. L’héritage de la Déclaration Balfour rappelle ainsi les défis complexes de la diplomatie au Moyen-Orient.

Les années 70 marquent un tournant dans l'architecture urbaine et le développement des grandes villes. Face à une urbanisation rapide et à une population croissante, les villes doivent s’adapter, et de nouveaux styles architecturaux émergent, influencés par des mouvements tels que le brutalisme et le modernisme. Cette décennie est aussi caractérisée par un besoin de fonctionnalité et de praticité, notamment avec la construction de bâtiments plus grands et plus imposants, conçus pour répondre aux défis de densité et de modernité. Cet article examine comment ces nouvelles approches ont façonné l’aspect des métropoles dans les années 70.

Contexte social et besoins urbains

Urbanisation croissante et explosion démographique

Au début des années 70, les villes connaissent une expansion démographique sans précédent. L’urbanisation rapide entraîne un besoin accru de logements, d'infrastructures et de services urbains. Cette croissance oblige les urbanistes à revoir leurs stratégies de construction pour optimiser l’espace et offrir des solutions aux citadins dans un contexte de densité de plus en plus élevée.

Changements économiques et besoins de modernisation

La période est marquée par une montée de la classe moyenne et une transformation des structures économiques. Le besoin de centres d'affaires modernes et de nouveaux types d’espaces pour les bureaux et les habitations devient une priorité pour répondre aux nouvelles aspirations sociales et économiques. La construction s’adapte pour incarner la modernité et l’innovation technique.

Styles architecturaux des années 70

Le brutalisme : un style imposant et fonctionnel

Le brutalisme devient emblématique de l'architecture des années 70. Ce style, souvent caractérisé par l'usage de béton brut et des formes angulaires massives, est adopté pour sa robustesse et son coût abordable. Les bâtiments brutalistes sont conçus pour durer et répondre aux besoins fonctionnels, sans rechercher nécessairement une esthétique séduisante. Ils deviennent vite synonymes de modernité, même s’ils sont parfois critiqués pour leur aspect austère.

Le modernisme tardif et l'influence de l'International Style

L'International Style, avec ses façades de verre et d'acier, se poursuit dans les années 70, évoluant vers un modernisme tardif. Les gratte-ciel de verre et d'acier apparaissent dans de nombreuses grandes villes, tels que New York, Paris ou Tokyo. Ce style mise sur l’élégance et la simplicité, mettant en avant la fonctionnalité et la transparence.

Les prémices du postmodernisme

Vers la fin de la décennie, les architectes commencent à remettre en question l’austérité du modernisme et du brutalisme. Le postmodernisme, qui apparaîtra plus nettement dans les années 80, commence à introduire des éléments plus décoratifs et à réintégrer la couleur et la diversité dans les façades urbaines.

Projets urbains et constructions emblématiques

Les grands ensembles et logements sociaux

Dans les années 70, de nombreux projets de grands ensembles sont lancés dans les périphéries urbaines pour répondre au besoin urgent de logements. Ces ensembles sont souvent constitués de tours et de barres d’immeubles conçus pour accueillir des milliers de résidents. Ils représentent un modèle de ville verticale, mais sont parfois critiqués pour leur isolement social et leur aspect peu accueillant.

Les centres d'affaires et l’essor des gratte-ciel

Dans des villes comme New York, Londres, ou Paris (avec le quartier de La Défense), les années 70 voient la construction de gratte-ciel et de tours de bureaux modernes. Ces immeubles symbolisent la puissance économique des grandes métropoles et offrent des espaces de travail modernes, adaptés aux besoins des grandes entreprises. Ils contribuent à redéfinir l’horizon des villes et à renforcer leur attractivité économique.

Infrastructures publiques et culturelles

Les années 70 voient également la création de nombreux bâtiments publics et culturels, tels que des centres culturels, des bibliothèques, et des musées, destinés à répondre aux besoins d'une population urbaine en pleine croissance. Des projets comme le Centre Pompidou à Paris illustrent une nouvelle approche, où les infrastructures ne servent pas uniquement des fins pratiques, mais deviennent des lieux de rassemblement et de culture.

Technologies et innovations de construction

L'usage du béton et de nouveaux matériaux

Le béton, résistant et modulable, est largement utilisé dans les constructions des années 70. En parallèle, l’essor de matériaux tels que l'acier et le verre ouvre la voie à des structures plus légères et transparentes. Cette innovation permet aux architectes de concevoir des espaces plus ouverts et aérés, et de réaliser des bâtiments aux formes et tailles impressionnantes.

Développement des techniques de préfabrication

Pour accélérer la construction, les techniques de préfabrication se répandent. Les éléments d’un bâtiment sont préfabriqués en usine, puis assemblés sur place. Cela permet de réduire les coûts et les délais, et de rendre la construction plus efficace, ce qui est particulièrement bénéfique pour les grands ensembles et les bâtiments publics.

Les critiques et défis de l’urbanisme des années 70

La critique de l’architecture brutaliste et des grands ensembles

L'architecture brutaliste et les grands ensembles sont rapidement critiqués pour leur aspect massif et inhumain. Les résidents dénoncent parfois l'isolement social que ces immeubles créent, ainsi que leur manque de charme et de chaleur. Cette architecture, bien que fonctionnelle, est accusée de créer des quartiers monotones et peu accueillants.

La crise économique et l’arrêt de certains projets

La crise pétrolière de 1973 et la récession qui s’ensuit affectent le secteur de la construction. De nombreux projets sont ralentis ou abandonnés. Les villes doivent repenser leur approche pour faire face à la crise économique, et cela marque un ralentissement dans le rythme de construction qui se poursuivra jusqu’aux années 80.

Héritage et impact de l'architecture des années 70

Un style encore présent dans nos villes

Aujourd'hui, les bâtiments construits dans les années 70 font toujours partie intégrante du paysage urbain. Certains ont été rénovés pour s'adapter aux nouveaux besoins, tandis que d'autres sont devenus des exemples emblématiques du brutalisme et du modernisme de cette époque.

L'impact sur l'architecture contemporaine

L’architecture des années 70 a aussi inspiré les architectes contemporains. Le mouvement de réhabilitation des bâtiments brutalistes témoigne d’un regain d’intérêt pour cette période. Certains éléments architecturaux des années 70, tels que l'accent sur la fonctionnalité et les techniques de préfabrication, continuent d’influencer l’architecture moderne.

Entre modernité et défis urbains

Les années 70 ont marqué un tournant dans le développement urbain et architectural des grandes villes. Entre modernité, nouvelles technologies et défis économiques, cette décennie a vu l'émergence de styles marquants et de structures emblématiques qui continuent de façonner nos villes. L’architecture de cette époque, bien que critiquée pour son austérité, a également été le reflet des aspirations et des transformations sociétales de l'époque. Elle a laissé un héritage qui perdure et inspire encore de nombreuses initiatives contemporaines.

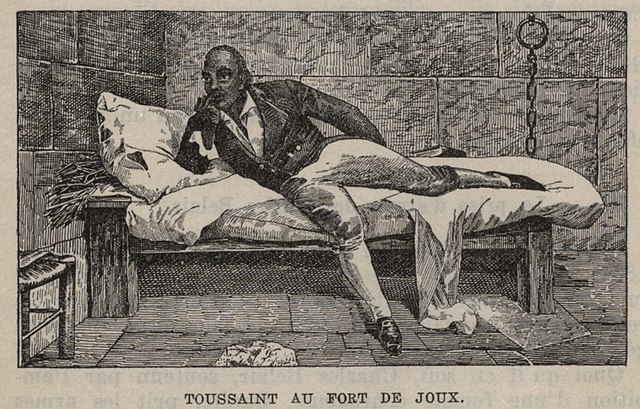

Toussaint Louverture, figure emblématique de la lutte pour l'émancipation des esclaves, est souvent considéré comme le libérateur de Saint-Domingue, l'ancienne colonie française qui deviendra plus tard la première république noire indépendante au monde, Haïti. Son parcours est marqué par une détermination indéfectible à lutter contre l'esclavage et à défendre la liberté, tout en naviguant dans un contexte complexe de conflits coloniaux et de rivalités politiques. Cet article explore la vie de Toussaint Louverture, ses contributions à la révolution haïtienne, ainsi que son héritage durable.

La lutte contre l'esclavage et à défendre la liberté

La situation de Saint-Domingue au XVIIIe siècle

Saint-Domingue, riche colonie française, était un des principaux producteurs de sucre et de café, reposant sur un système d'esclavage brutal. Les conditions de vie des esclaves étaient inhumaines, alimentant des tensions croissantes au sein de la population esclave et des conflits entre les différentes classes sociales.

Les influences de la Révolution française

La Révolution française de 1789, qui prônait les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, a profondément influencé les esprits à Saint-Domingue. Les idées républicaines commencent à se répandre parmi les esclaves et les affranchis, ouvrant la voie à des revendications d'émancipation.

La montée de Toussaint Louverture

Les débuts de sa carrière

Né en 1743 dans une plantation de Saint-Domingue, Toussaint Louverture est affranchi à l'âge adulte. Il acquiert une certaine éducation et devient un leader respecté au sein de la communauté des affranchis. Son charisme et ses compétences militaires le propulsent rapidement sur le devant de la scène.

Le déclenchement de la révolte

En 1791, une révolte éclate dans la colonie, marquée par des soulèvements d'esclaves. Louverture rejoint la lutte et s'impose comme un stratège militaire talentueux, menant des batailles décisives contre les forces coloniales et renforçant sa position de leader au sein du mouvement révolutionnaire.

La lutte pour l'émancipation

L'établissement du gouvernement

En 1794, la France abolit l'esclavage dans ses colonies, et Louverture est nommé général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Il met en place un gouvernement autonome, promouvant l'agriculture et l'industrie tout en cherchant à rétablir l'ordre après des années de conflit.

Les défis internes et externes

Malgré ses succès, Louverture doit faire face à des défis internes, notamment des rivalités avec d'autres leaders révolutionnaires, ainsi qu'à des menaces extérieures, notamment de la part de la France, de l'Espagne et des États-Unis, qui voient d'un mauvais œil son pouvoir croissant.

La chute de Louverture

L'invasion de Saint-Domingue

En 1801, Louverture décrète une nouvelle constitution qui établit un gouvernement autonome, mais cela attire l'attention de Napoléon Bonaparte, qui souhaite rétablir le contrôle français sur la colonie. En 1802, des troupes françaises envahissent Saint-Domingue, et Louverture est capturé et exilé.

La résistance et l'héritage

Malgré son exil, la lutte pour l'émancipation se poursuit. En 1804, Saint-Domingue déclare son indépendance sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, marquant la naissance d'Haïti. L'héritage de Louverture perdure, et il est célébré comme un héros national et un symbole de la lutte pour la liberté.

L'héritage de Toussaint Louverture

Un symbole de la liberté

Toussaint Louverture est désormais reconnu comme un précurseur des mouvements anticolonialistes et des luttes pour les droits civiques à travers le monde. Son rêve de liberté et d'égalité continue d'inspirer les générations futures.

La mémoire de Louverture

Des statues, des monuments et des écoles portent son nom, témoignant de son importance dans l'histoire d'Haïti et au-delà. La célébration de sa vie et de son œuvre rappelle l'importance de la lutte pour la justice sociale et l'émancipation.

Des combats pour Saint-Domingue

Toussaint Louverture est bien plus qu'un leader militaire ; il est un symbole de résistance et de lutte pour la liberté. Son héritage, marqué par ses combats pour l'émancipation des esclaves et pour la souveraineté de Saint-Domingue, continue d'influencer les luttes pour la justice et l'égalité dans le monde entier. Louverture reste une figure incontournable de l'histoire de la lutte contre l'oppression et un exemple de courage face à l'adversité.

L'histoire du Congo belge est indissociable de la figure de Léopold II, roi des Belges, qui a transformé ce vaste territoire africain en une propriété personnelle entre 1885 et 1908. Sous le couvert de la « mission civilisatrice », Léopold II a exploité les ressources naturelles du Congo et a imposé un régime de terreur et d'exploitation à ses habitants. Cet article examine le parcours de Léopold II, les méthodes qu'il a employées pour contrôler le Congo, et les conséquences tragiques de son règne sur le peuple congolais.

Léopold II et ses ambitions coloniales

Un roi visionnaire ou avide ?

Léopold II, roi de Belgique de 1865 à 1909, rêve d'étendre l'influence de son pays en Afrique. Contrairement à son prédécesseur, il ne se contente pas de la Belgique et désire établir un empire colonial. En 1876, il organise une conférence à Bruxelles pour promouvoir l'exploration de l'Afrique centrale, se posant en bienfaiteur et en défenseur de la civilisation.

La création de l'État indépendant du Congo

En 1885, lors de la Conférence de Berlin, Léopold II réussit à faire reconnaître le Congo comme sa propriété personnelle, l'État indépendant du Congo. Il prétend vouloir civiliser et développer le pays, mais ses véritables intentions sont d'exploiter les ressources naturelles, notamment l'ivoire et le caoutchouc.

L'exploitation et les méthodes de Léopold II

L'exploitation des ressources naturelles

Léopold II met en place un système d'exploitation brutale pour extraire le caoutchouc, crucial pour l'industrialisation européenne. Les compagnies privées, sous son contrôle, exploitent le pays sans scrupules, et la main-d'œuvre locale est soumise à un régime de travail forcé.

La terreur et les atrocités

Pour maintenir l'ordre, Léopold II utilise la violence systématique. Des milliers de Congolais sont mutilés ou tués pour avoir échoué à remplir les quotas de production de caoutchouc. Les témoignages de ces atrocités commencent à filtrer en Europe, suscitant l'indignation.

La réaction internationale

La révélation des abus

À partir des années 1890, des missionnaires et des journalistes commencent à dénoncer les abus au Congo. Des figures comme Edmund Dene Morel et Roger Casement s'engagent dans la lutte pour exposer la vérité sur l'exploitation coloniale. Ils fondent la « Congo Reform Association » pour mobiliser l'opinion publique.

La pression sur Léopold II

La pression internationale grandit et, face aux critiques croissantes, Léopold II tente de redorer son image en lançant des réformes superficielles. Cependant, les atrocités continuent, et la communauté internationale demande des comptes.

La fin du règne de Léopold II

La cession du Congo à la Belgique

En 1908, après des années de pression et de révélations sur les horreurs commises, Léopold II est contraint de céder l'État indépendant du Congo à la Belgique. Le Congo devient alors une colonie belge, mais les effets dévastateurs de la période précédente continuent de hanter le pays.

Héritage et mémoire

Léopold II meurt en 1909, laissant derrière lui un héritage controversé. Les réformes belges qui suivent n'effacent pas les traumatismes causés par son règne. Les cicatrices laissées par l'exploitation et la violence continuent de se ressentir dans la société congolaise.

Les conséquences à long terme

L'impact sur la population congolaise

Des millions de Congolais ont perdu la vie ou ont été mutilés pendant le règne de Léopold II. L'exploitation brutale a créé des divisions profondes au sein de la société, entravant le développement du Congo et plongeant le pays dans une misère persistante.

La lutte pour l'indépendance

L'héritage de Léopold II et les souffrances infligées au peuple congolais alimenteront le désir d'indépendance. En 1960, le Congo obtient son indépendance, mais le chemin vers une gouvernance stable et prospère reste semé d'embûches, en partie à cause des séquelles de l'exploitation coloniale.

Conclusion

Léopold II a fait du Congo son domaine privé, transformant un pays riche en ressources en un terrain d'exploitation brutale au profit personnel. Son règne a été marqué par des atrocités incommensurables, et les conséquences de ses actions continuent de se faire sentir. La mémoire de cette période tragique rappelle l'importance de réfléchir aux leçons de l'histoire et aux responsabilités des puissances coloniales dans la construction des sociétés contemporaines.

Le Stromboli, surnommé le « phare de la Méditerranée », est l'un des volcans les plus actifs au monde. Situé au large des côtes italiennes, sur l'archipel des Éoliennes, il fascine depuis des siècles par son activité volcanique constante et spectaculaire. Ce volcan, toujours en éruption, attire les scientifiques, les aventuriers et les curieux du monde entier. Cet article explore l'histoire géologique du Stromboli, ses éruptions, ainsi que son impact sur la culture et l'environnement local.

Le Stromboli, un géant en perpétuelle éruption

Les origines géologiques du Stromboli

Le Stromboli fait partie de l'arc volcanique des Éoliennes, formé par la collision entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne. Ce volcan composite, qui culmine à environ 924 mètres au-dessus du niveau de la mer, a vu le jour il y a plus de 100 000 ans. Ses éruptions fréquentes sont le résultat de la subduction des plaques, ce qui entraîne une accumulation continue de magma.

Une éruption constante : le phénomène strombolien

Le Stromboli est mondialement connu pour son activité volcanique persistante, souvent qualifiée d'« éruption strombolienne ». Ce type d'éruption se caractérise par des explosions régulières de lave, de cendres et de gaz, produisant des gerbes spectaculaires de matière en fusion. Ce comportement actif a valu au Stromboli son surnom de « phare naturel », illuminant les mers environnantes la nuit.

Les éruptions historiques et leur impact

Les grandes éruptions

Bien que le Stromboli soit constamment en activité, certaines de ses éruptions se sont distinguées par leur violence. Les archives historiques mentionnent des événements particulièrement intenses, notamment en 1930, lorsqu'une éruption explosive a causé des dégâts matériels considérables et des pertes humaines.

L'impact sur les populations locales

Les habitants de l'île de Stromboli vivent en étroite relation avec le volcan. Au fil des siècles, ils ont appris à s'adapter à son activité incessante, même si des évacuations temporaires ont parfois été nécessaires. Le tourisme volcanique constitue aujourd'hui une source de revenus importante, malgré les risques potentiels liés aux éruptions.

L'activité scientifique autour du Stromboli

Un laboratoire naturel pour les volcanologues

Le Stromboli attire les chercheurs du monde entier, notamment pour l'étude de ses éruptions régulières. Les scientifiques utilisent des instruments de mesure avancés pour surveiller l'activité sismique, les émissions de gaz et la dynamique du magma. Ces études permettent de mieux comprendre les mécanismes volcaniques et d'améliorer les systèmes d'alerte pour protéger les populations locales.

Les risques et la surveillance

Bien que le Stromboli soit un volcan relativement prévisible, il reste un danger potentiel. En 2002, une éruption majeure a provoqué un glissement de terrain sous-marin, déclenchant un tsunami qui a endommagé plusieurs villages côtiers. Les autorités italiennes surveillent en permanence l'activité du volcan pour anticiper tout changement majeur et prévenir les catastrophes.

Le Stromboli dans la culture et le tourisme

Un symbole de la Méditerranée

Le Stromboli a inspiré de nombreux artistes, écrivains et réalisateurs. Le film Stromboli de Roberto Rossellini, sorti en 1950 et mettant en vedette Ingrid Bergman, a immortalisé l'île et son volcan dans l'imaginaire collectif. Le volcan est aussi une source de fascination pour les touristes qui viennent assister à ses éruptions nocturnes spectaculaires.

Le tourisme volcanique

Chaque année, des milliers de visiteurs gravissent les pentes du Stromboli pour observer de près les explosions de lave et profiter des panoramas exceptionnels sur la Méditerranée. Les excursions guidées, bien que risquées, permettent aux randonneurs d'accéder à des points de vue stratégiques pour admirer ce phénomène naturel impressionnant.

Environnement et biodiversité

Un écosystème unique

L'île de Stromboli, en dépit de son activité volcanique, abrite une faune et une flore spécifiques à son environnement unique. Les cendres volcaniques et les coulées de lave créent un sol fertile, favorisant la croissance de plantes résistantes comme les oliviers et les arbustes méditerranéens.

Les défis environnementaux

L'activité volcanique, bien qu'essentielle pour l'écosystème local, pose des défis pour la conservation de la biodiversité. Les éruptions peuvent temporairement détruire des habitats naturels, tandis que les gaz volcaniques affectent la qualité de l'air et de l'eau.

Le Stromboli une force brute de la nature

Le Stromboli, avec ses éruptions régulières et son histoire géologique fascinante, est bien plus qu'un simple volcan. Il incarne la force brute de la nature et rappelle constamment la fragilité des populations qui vivent à ses pieds. À la fois source de danger et d'émerveillement, il continue d'être un objet d'étude scientifique, un site touristique incontournable et un symbole de la Méditerranée. La relation entre l'homme et ce géant volcanique reste un équilibre délicat, dicté par les caprices de la Terre.

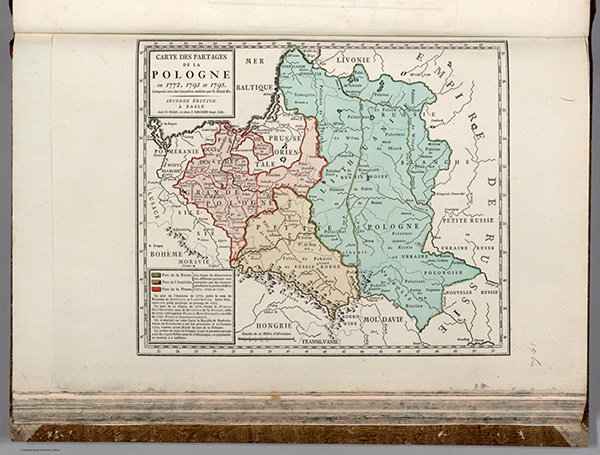

Le troisième partage de la Pologne, qui a eu lieu en 1795, représente un événement crucial dans l'histoire européenne, marquant la disparition définitive de l'État polonais. Cet article explore les causes qui ont conduit à cette situation, les événements qui ont mené au partage, ainsi que ses conséquences sur la Pologne et l'Europe dans son ensemble.

Contexte historique

La Pologne au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, la Pologne-Lituanie, une république aristocratique, fait face à de graves problèmes internes, notamment des luttes de pouvoir entre les nobles et une faible centralisation du pouvoir. Ces faiblesses politiques rendent le pays vulnérable aux ambitions de ses voisins.

L'influence des puissances voisines

Les puissances voisines, à savoir la Russie, la Prusse et l'Autriche, profitent de l'instabilité interne de la Pologne pour étendre leur influence. Les guerres et les alliances changent constamment la dynamique régionale, mettant la Pologne en position défavorable.

Les partages précédents de la Pologne

Le premier partage (1772)

Le premier partage de la Pologne a eu lieu en 1772, lorsque la Russie, la Prusse et l'Autriche s'emparent de différentes régions du pays. Ce partage réduit considérablement la superficie de la Pologne et affaiblit son statut en tant qu'État souverain.

Le deuxième partage (1793)

Un second partage intervient en 1793, où la Russie et la Prusse profitent des troubles internes et de la guerre polonaise pour annexer davantage de territoires. Ce partage divise le pays en trois zones d'influence, laissant la Pologne encore plus affaiblie.

Le troisième partage

Les causes du troisième partage

Les tensions entre les puissances européennes, notamment la Russie et la Prusse, s'intensifient, tandis que la Pologne tente de se réformer. Cependant, les réformes internes échouent à stabiliser le pays, rendant un nouveau partage inévitable.

L'acte final de partition

En 1795, après plusieurs tentatives de révolte et de réforme, la Pologne est finalement partagée une troisième fois. La Prusse, la Russie et l'Autriche se partagent les territoires restants de la Pologne, mettant ainsi fin à l'existence de l'État polonais en tant qu'entité indépendante.

Conséquences du troisième partage

La disparition de la Pologne

La Pologne disparaît de la carte de l'Europe pendant plus d'un siècle. Les populations polonaises sont intégrées aux empires russe, prussien et autrichien, et la culture et l'identité polonaises sont menacées.

Impact sur l'Europe

La disparition de la Pologne a des conséquences géopolitiques importantes. Elle contribue à un rééquilibrage des puissances en Europe, renforçant les empires voisins et modifiant les dynamiques politiques jusqu'à la Première Guerre mondiale.

La résilience polonaise et la renaissance

Le nationalisme polonais

Malgré la disparition de l'État polonais, le sentiment nationaliste demeure fort parmi les Polonais. Des mouvements de résistance et des soulèvements, tels que l'insurrection de novembre en 1830 et celle de janvier en 1863, émergent pour revendiquer l'indépendance.

La rétablissement de la Pologne

Finalement, après la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouve son indépendance en 1918, illustrant la résilience de son peuple et la persistance de son identité nationale.

Un moment tragique dans l'histoire du pays

Le troisième partage de la Pologne représente un moment tragique dans l'histoire du pays, marquant la fin d'un État souverain pendant plus d'un siècle. Cependant, malgré les obstacles, la culture et l'identité polonaises ont survécu, préparant le terrain pour la renaissance de la Pologne au XXe siècle. Cet événement rappelle les enjeux de la souveraineté nationale et les conséquences des rivalités géopolitiques.

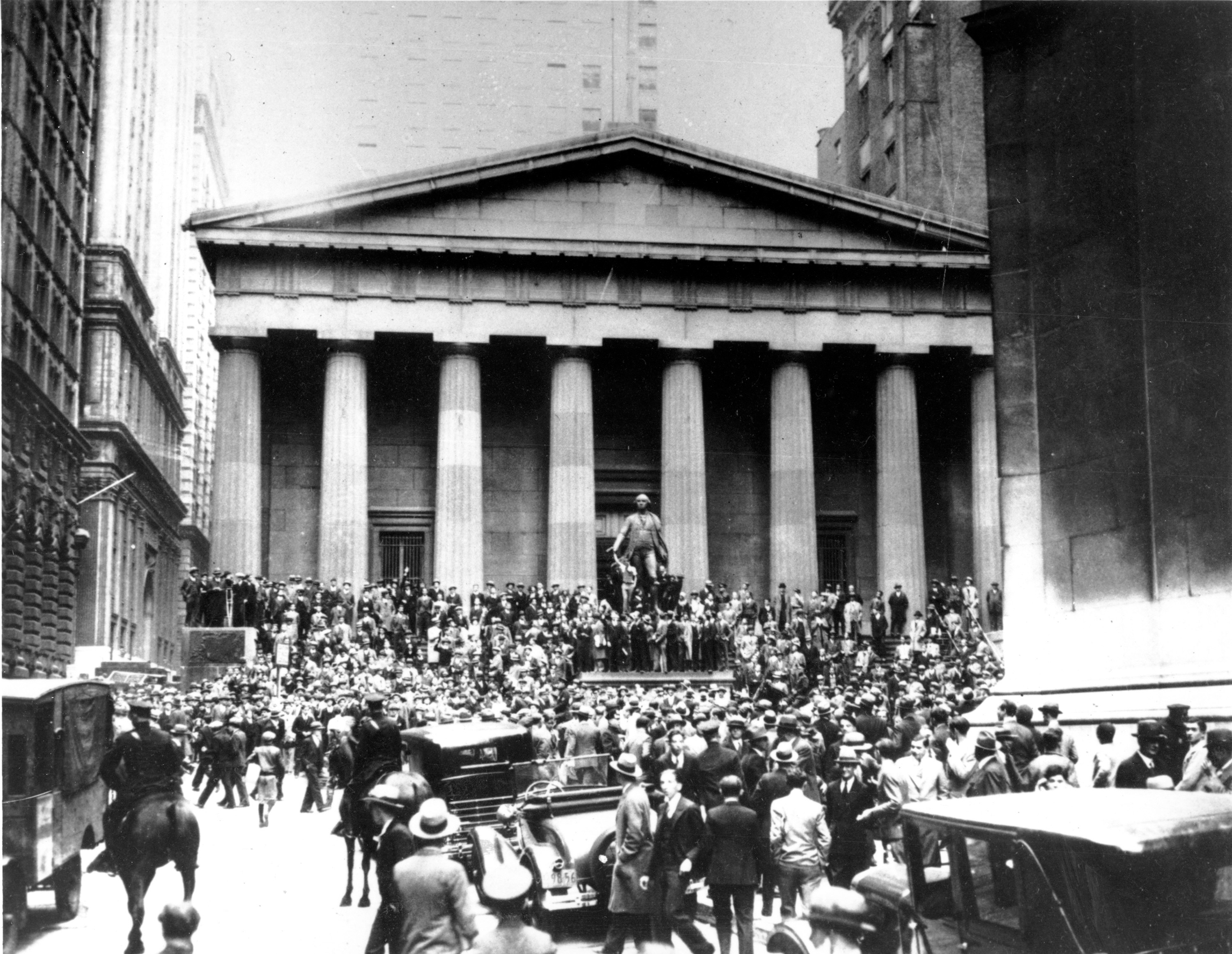

Le krach de 1929, souvent considéré comme l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire économique moderne, a marqué le début d'une crise financière mondiale qui a eu des répercussions profondes et durables sur les économies du monde entier. Cet article examine les causes, le déroulement et les conséquences de ce krach, ainsi que son impact sur la société et la politique des années qui ont suivi.

Contexte économique avant le krach

L'essor des années 1920

Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis connaissent une période de prospérité sans précédent. L'industrialisation rapide, l'expansion des marchés et l'augmentation de la consommation ont entraîné une croissance économique spectaculaire. La spéculation boursière devient une pratique courante, avec de nombreux investisseurs qui achètent des actions dans l'espoir de réaliser des profits rapides.

La bulle spéculative

La hausse continue des prix des actions a conduit à la formation d'une bulle spéculative. De nombreux investisseurs achètent des actions à crédit, sans tenir compte des fondamentaux économiques. Cette tendance alimente l'optimisme excessif et incite encore plus de personnes à investir, souvent avec des capitaux empruntés.

Le déclenchement du krach

Les premiers signes de trouble

À l'été 1929, certains signes de faiblesse apparaissent. La production industrielle commence à ralentir, et les bénéfices des entreprises chutent. Malgré ces avertissements, la spéculation se poursuit, masquant les problèmes sous-jacents.

Le jeudi noir : 24 octobre 1929

Le krach commence véritablement le 24 octobre 1929, connu sous le nom de "jeudi noir". Les investisseurs, craignant une chute imminente des prix, commencent à vendre massivement leurs actions. Le marché s'effondre, et des millions de dollars de valeurs boursières sont effacés en quelques heures.

Les jours suivants et la panique

La cascade des ventes

Le krach se poursuit avec des ventes de panique qui s'étendent sur plusieurs jours. Le lundi suivant, le 28 octobre, le marché subit une nouvelle chute, aggravant la crise de confiance parmi les investisseurs et le grand public.

Impact sur les banques et les entreprises

La chute des marchés boursiers entraîne des difficultés financières pour de nombreuses banques et entreprises. Des faillites se multiplient, et la liquidité devient rare. La crise de confiance se propage, provoquant des retraits massifs de dépôts dans les banques.

Conséquences et répercussions du krach de 1929

La Grande Dépression

Le krach de 1929 marque le début de la Grande Dépression, une crise économique mondiale qui dure toute la décennie des années 1930. Le chômage explose, et des millions de personnes perdent leurs économies et leurs moyens de subsistance.

Changements politiques et sociaux

La crise économique entraîne des bouleversements politiques et sociaux. Les gouvernements sont contraints d'intervenir pour stabiliser les économies en difficulté, menant à des politiques économiques nouvelles et à des programmes de secours social. Des mouvements politiques extrêmes, y compris le fascisme et le communisme, gagnent en popularité en réponse à la désillusion croissante face au capitalisme.

Un tournant majeur dans l'histoire économique mondiale

Le krach de 1929 représente un tournant majeur dans l'histoire économique mondiale. Ses effets dévastateurs ont non seulement façonné la politique et l'économie des États-Unis, mais ont également eu des répercussions à l'échelle mondiale. L'événement souligne l'importance de la régulation des marchés financiers et la nécessité d'une vigilance constante pour prévenir des crises similaires à l'avenir.

Le 5 novembre 2024 marque un événement crucial non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier : l’élection présidentielle américaine. Surnommée "la nuit américaine", cette date symbolise le moment où des millions d'Américains choisissent leur prochain président, un leader dont les décisions auront des répercussions bien au-delà des frontières américaines. En cette année électorale, les enjeux sont considérables : politiques internes, tensions internationales, et défis économiques et environnementaux majeurs. Cet article propose une analyse de la campagne, des candidats, et des thématiques qui ont façonné ces élections, tout en examinant leur impact potentiel sur l’avenir des États-Unis et du monde.

Les Candidats : Qui se Disputent la Maison-Blanche ?

Le Parti Démocrate : Un second mandat en jeu ?

Le Parti démocrate, occupant actuellement la Maison-Blanche, cherche à conserver son influence. Le président sortant, s’il se représente, doit défendre son bilan face aux multiples crises qu'il a traversées, notamment la gestion de la pandémie, la reprise économique post-COVID, et les questions liées au changement climatique. Il est accompagné d'une équipe gouvernementale expérimentée, mais devra aussi répondre aux critiques internes au parti, avec une aile progressiste exigeant davantage de réformes.

Le Parti Républicain : Une nouvelle approche ou un retour au passé ?

Le Parti républicain, en quête de reconquête du pouvoir, est à un tournant. Si certains candidats s'alignent sur les politiques populistes incarnées par Donald Trump, d'autres prônent un retour à des valeurs conservatrices traditionnelles. Ce contraste au sein du parti pourrait bien façonner les élections, avec une lutte interne pour définir l’identité future du mouvement. Le candidat républicain devra convaincre un électorat divisé, tout en s’adressant aux électeurs indépendants, qui seront déterminants pour remporter cette élection.

Les Enjeux Majeurs des Élections 2024

L’Économie et l’Inflation : un thème central

L'économie, comme toujours, est au cœur du débat politique. Les questions d'inflation, de pouvoir d'achat et de relance économique dominent les discussions. Les Américains sont préoccupés par la hausse des prix des biens de première nécessité, et les deux partis proposent des solutions radicalement différentes. Tandis que les démocrates prônent une intervention accrue de l'État pour réguler l'économie et protéger les plus vulnérables, les républicains favorisent des réductions d’impôts et un désengagement de l’État.

Le changement climatique : l’urgence d’une réponse

Le changement climatique est un autre enjeu incontournable de l’élection de 2024. Avec des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, les politiques environnementales sont devenues un sujet de préoccupation majeur pour les jeunes électeurs. Les démocrates mettent l’accent sur les investissements dans les énergies renouvelables et des politiques plus strictes en matière de régulation des industries polluantes, tandis que certains républicains cherchent à rééquilibrer les priorités entre développement économique et protection de l’environnement.

Les tensions sociales : polarisation et justice sociale

Les élections de 2024 se déroulent dans un climat de grande polarisation. Les questions de justice sociale, d'inégalités raciales, et les droits des minorités continuent d’alimenter des débats passionnés. L’issue de cette élection pourrait décider de la direction que prendra le pays en matière de réformes sociétales. De l’immigration aux droits des LGBTQ+, les candidats adoptent des positions diamétralement opposées, ce qui amplifie encore la fracture politique au sein de la population américaine.

La Nuit Électorale : Un Moment de Tension et de Suspense

Le déroulement du vote

Le 5 novembre 2024, les Américains se rendront aux urnes dans un processus complexe mêlant scrutin direct et suffrage indirect via les grands électeurs. Le système électoral américain, avec son Collège électoral, signifie que chaque État joue un rôle crucial dans le résultat final. Les swing states (États indécis), comme la Pennsylvanie, la Floride et le Wisconsin, seront une fois de plus au cœur de l’attention médiatique, car ils pourraient faire basculer le vote en faveur de l’un ou l’autre candidat.

Le rôle des médias et des réseaux sociaux

Les médias traditionnels, tout comme les réseaux sociaux, jouent un rôle déterminant dans la couverture et l’analyse des élections. De plus en plus, les Américains se tournent vers Twitter, Facebook, et TikTok pour suivre les résultats en temps réel et partager leurs opinions. Cependant, la désinformation reste un défi majeur, et la gestion des fake news par les plateformes numériques sera surveillée de près. Les grands médias, quant à eux, offriront une couverture continue de la nuit électorale, scrutant l’évolution des résultats État par État.

L’impact du vote par correspondance et du vote anticipé

Avec la pandémie de COVID-19 ayant modifié les habitudes de vote en 2020, le vote par correspondance et le vote anticipé sont devenus des éléments clés du processus électoral américain. En 2024, ces formes de vote jouent encore un rôle prépondérant. Toutefois, elles font l’objet de controverses, certains candidats ayant remis en question la sécurité et la fiabilité du processus. Le décompte des bulletins pourrait donc être long et potentiellement contesté, prolongeant ainsi l'incertitude après la nuit électorale.

L’Impact Global de l’Élection de 2024

Les relations internationales : un leadership mondial en question

L’élection présidentielle américaine ne se limite pas aux seuls enjeux internes. Le président des États-Unis est également un acteur clé sur la scène internationale. La politique étrangère, que ce soit vis-à-vis de la Chine, de la Russie ou du Moyen-Orient, sera largement influencée par l’issue de cette élection. Le maintien des alliances traditionnelles, la gestion des conflits internationaux, et la position des États-Unis dans les organisations internationales comme l’OTAN ou l’ONU seront déterminants pour la stabilité géopolitique des prochaines années.

L’économie mondiale : quel impact sur les marchés ?

Le résultat de l’élection présidentielle américaine aura un effet direct sur l’économie mondiale. Que ce soit en matière de régulation financière, de politique commerciale ou de gestion des crises économiques, les décisions de la Maison-Blanche influencent les marchés financiers et les grandes économies. Les investisseurs et les gouvernements du monde entier suivront de près l’évolution des résultats, conscients que le président élu orientera la politique commerciale des États-Unis, notamment en ce qui concerne les relations avec l’Europe et l’Asie.

Le 5 novembre 2024 marquera un tournant historique

La nuit du 5 novembre 2024 sera une nuit décisive non seulement pour les Américains, mais pour le monde entier. Ce scrutin pourrait bien redéfinir la direction politique, économique et sociale des États-Unis, influençant les relations internationales et l’avenir des grandes causes globales comme la lutte contre le changement climatique. À une époque de profonde division, le choix des électeurs américains en dira long sur les priorités du pays et sur la façon dont il souhaite aborder les défis du XXIe siècle. Le monde entier suivra de près cette élection, avec la certitude que le 5 novembre 2024 marquera un tournant historique.

Il y a plus de 60 ans, de nombreux pays africains ont accédé à l’indépendance après une longue période de colonisation européenne. Ce processus de décolonisation a marqué un tournant historique, libérant des nations de la domination coloniale, mais laissant également de nombreuses cicatrices et défis économiques, politiques et sociaux. Aujourd’hui, six décennies plus tard, il est essentiel d’analyser les retombées de cette période, de comprendre les réussites et les obstacles rencontrés par ces nations et d’examiner comment elles se positionnent dans le contexte global. Cet article retrace les étapes clés de la décolonisation africaine, tout en explorant les enjeux actuels liés à l’héritage de la colonisation.

Le Contexte Historique de la Colonisation

L’Afrique avant la colonisation

Avant la colonisation européenne, l’Afrique était un continent diversifié avec une multitude de royaumes, d'empires et de sociétés autonomes, dont les civilisations étaient variées et riches. Les échanges commerciaux, notamment avec le monde arabo-musulman, étaient florissants.

L’ère de la colonisation

Au XIXe siècle, lors de la Conférence de Berlin en 1884-1885, les puissances européennes se sont partagé l’Afrique. Ce « partage » s’est traduit par la domination directe des territoires africains par des puissances coloniales comme la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal et d'autres. La colonisation a bouleversé les structures politiques, économiques et sociales des peuples africains.

Le Mouvement de Décolonisation

Les premières revendications d’indépendance

Les premières revendications de souveraineté sont apparues au début du XXe siècle, influencées par la Première Guerre mondiale et la montée du nationalisme dans les colonies. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes se sont intensifiés, soutenus par des leaders africains charismatiques tels que Kwame Nkrumah au Ghana, Léopold Sédar Senghor au Sénégal ou encore Patrice Lumumba au Congo.

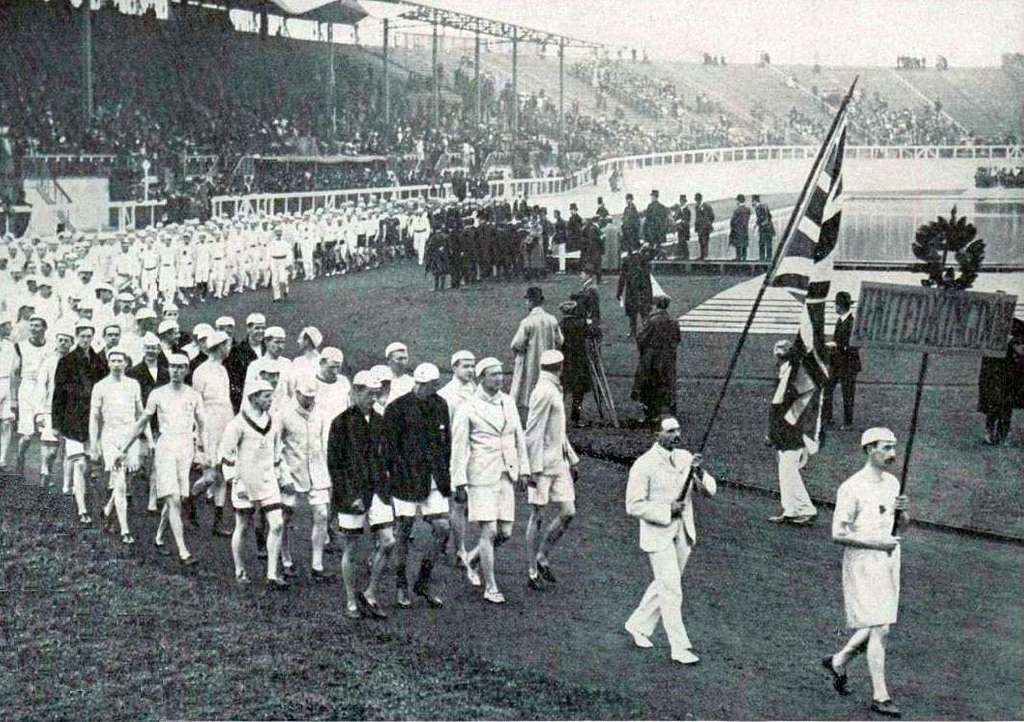

Les grandes étapes de la décolonisation (1957-1965)

La décolonisation s'est accélérée dans les années 1950 et 1960. Le Ghana fut le premier pays d’Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance en 1957. Cette victoire a inspiré d'autres nations à suivre cette voie, et au début des années 1960, la plupart des pays africains avaient proclamé leur indépendance, bien que la transition n’ait pas toujours été pacifique.

La décolonisation pacifique

Certains pays ont accédé à l'indépendance de manière relativement pacifique à travers des négociations avec les puissances coloniales. Par exemple, la Tunisie et le Maroc ont obtenu leur indépendance de la France en 1956, sans conflit majeur.

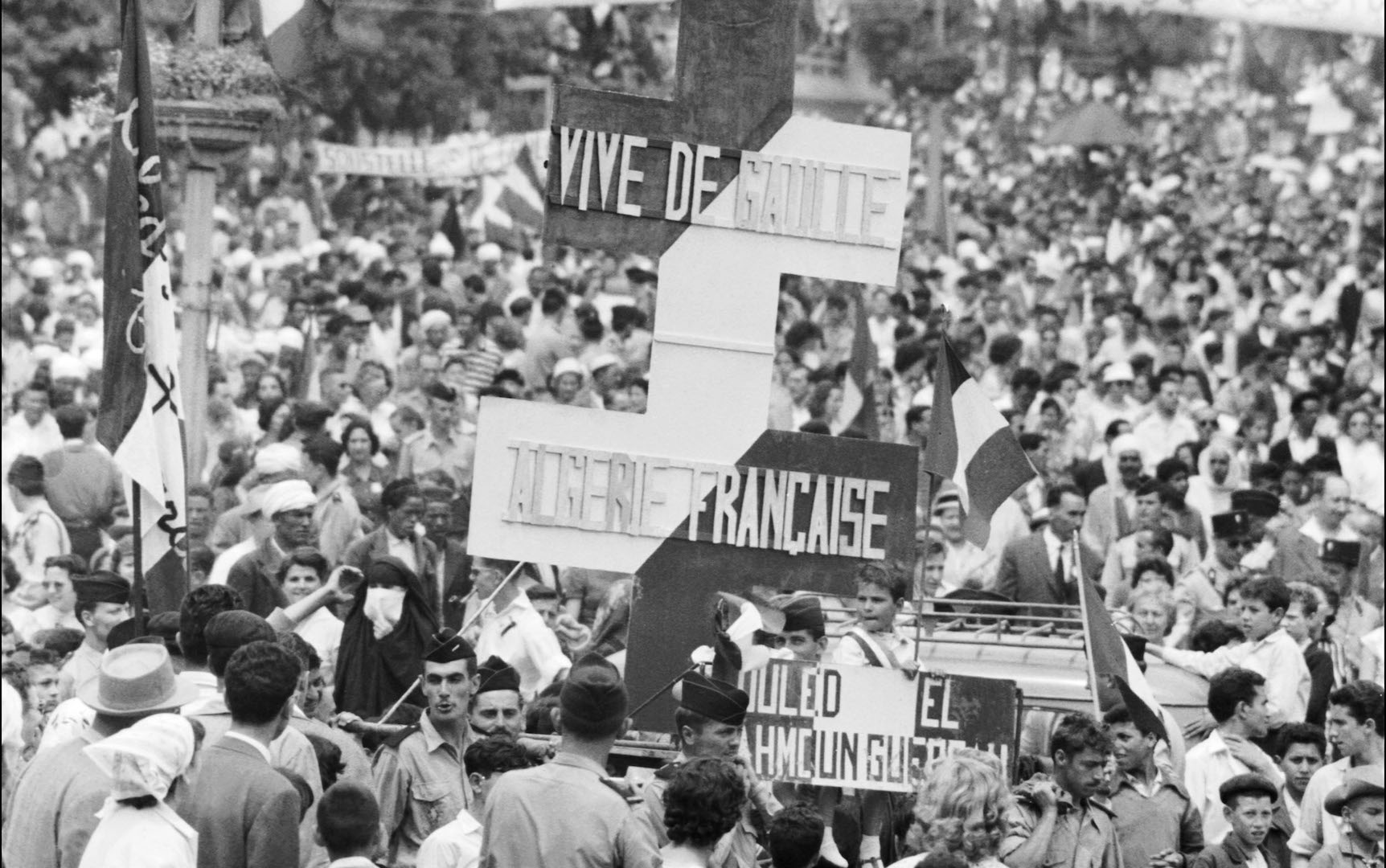

Les luttes armées pour l’indépendance

Dans d'autres pays, la lutte pour l'indépendance a pris la forme de conflits armés, comme en Algérie, où la guerre de libération (1954-1962) a été sanglante et longue. Le Kenya, l'Angola, et le Mozambique ont également connu des luttes violentes avant d'obtenir leur souveraineté.

Les Défis Post-Indépendance

Les difficultés économiques

Après l’indépendance, de nombreuses nations africaines ont hérité d’économies basées sur l'exportation de matières premières et des infrastructures inadaptées au développement industriel. La dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales, combinée à la faible diversification économique, a souvent limité la croissance.

La construction des États-nations

Les frontières héritées de la colonisation, souvent arbitraires, ont posé des défis importants pour la construction nationale. De nombreux États africains se sont retrouvés avec des populations ethniquement, linguistiquement et culturellement diverses, ce qui a entraîné des tensions et des conflits internes, comme dans le cas du Nigeria ou du Congo.

Les systèmes politiques et les dictatures

Au lendemain des indépendances, certains pays ont expérimenté la démocratie, mais beaucoup ont basculé dans des régimes autoritaires ou militaires. Les rivalités internes, souvent exacerbées par des influences extérieures, ont conduit à des coups d'État et à l'instabilité politique. Des leaders comme Mobutu Sese Seko au Zaïre (aujourd'hui République Démocratique du Congo) ou Idi Amin en Ouganda incarnent cette période de dictatures brutales.

L’Héritage de la Colonisation

Les relations avec les anciennes puissances coloniales

Les relations entre les pays africains et leurs anciennes puissances coloniales restent complexes. La France, par exemple, a maintenu une influence économique et militaire sur ses anciennes colonies à travers la « Françafrique », un réseau d’influences politiques et économiques. Ce modèle, critiqué pour ses aspects néo-colonialistes, continue de soulever des débats sur l'autonomie réelle des États africains.

L’impact social et culturel

La colonisation a laissé un héritage profond dans les sociétés africaines, notamment à travers l’éducation, la langue et les structures administratives. Si le français, l’anglais et le portugais sont devenus des langues officielles dans de nombreux pays, les langues et cultures locales continuent de jouer un rôle clé dans la construction identitaire des nations africaines.

L’Afrique Aujourd’hui : Réalisations et Défis

L’émergence économique

Au cours des dernières décennies, plusieurs pays africains ont connu une croissance économique significative, notamment en raison de l’essor des technologies et des industries extractives. Des nations comme le Nigeria, le Kenya ou l’Afrique du Sud sont aujourd’hui des acteurs économiques régionaux majeurs.

Les défis persistants

Malgré les progrès, le continent continue de faire face à des défis majeurs tels que la pauvreté, la corruption, l’instabilité politique et les conflits armés. La question de la gestion des ressources naturelles, souvent accaparées par des élites ou des multinationales, demeure centrale dans la lutte pour un développement plus inclusif.

La montée en puissance de la jeunesse africaine

Avec une population jeune et en pleine croissance, l'Afrique possède un immense potentiel démographique. Cette jeunesse, de plus en plus connectée et éduquée, réclame des changements politiques et économiques. Des mouvements sociaux, comme celui des #FeesMustFall en Afrique du Sud ou les révoltes populaires au Soudan, montrent que la jeunesse africaine entend prendre en main son avenir.

Le Rôle de l’Afrique sur la Scène Internationale

Les nouvelles alliances géopolitiques

Les relations internationales de l’Afrique ont évolué. Si les anciennes puissances coloniales restent influentes, de nouveaux acteurs, notamment la Chine, la Russie et les pays du Golfe, jouent un rôle croissant sur le continent. La Chine, en particulier, a investi massivement dans les infrastructures africaines, créant à la fois des opportunités et des inquiétudes quant à une nouvelle forme de dépendance économique.

La voix de l’Afrique dans les organisations internationales

L’Afrique cherche à avoir une voix plus forte dans les organisations internationales comme l’ONU ou l’Union africaine. L’Union africaine, créée en 2002, tente de renforcer l’unité du continent, même si elle doit encore surmonter les divisions internes pour devenir un acteur global influent.

Conclusion

Soixante ans après les indépendances africaines, le processus de décolonisation continue d’exercer une influence sur la trajectoire des nations du continent. Si l’Afrique a accompli de grandes avancées, tant sur le plan économique que social, elle fait toujours face à des défis importants, hérités de la période coloniale et exacerbés par des problèmes internes et internationaux. Cependant, avec une jeunesse pleine d'énergie et de nouvelles alliances internationales, le continent est prêt à façonner son propre avenir dans un monde en mutation rapide. La décolonisation n'est donc pas seulement une question historique, mais un processus toujours en cours, façonnant le présent et l'avenir de l'Afrique.

Le 20 juillet 1969, l'humanité a franchi un pas décisif dans l'exploration spatiale avec l'atterrissage de la mission Apollo 11 sur la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premiers humains à marcher sur la surface lunaire, réalisant ainsi un rêve qui avait captivé l'imagination de l'humanité pendant des siècles. Cet événement historique a non seulement marqué un exploit scientifique et technologique sans précédent, mais il a également eu des répercussions profondes sur la culture, la politique et l'avenir de l'exploration spatiale. Cet article explore les préparatifs, l'exécution et les conséquences de la mission Apollo 11.

Contexte Historique de cet évènement planétaire

La course à l'espace

La mission Apollo 11 s'inscrit dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Après le lancement de Spoutnik en 1957, l'URSS a pris l'ascendant dans l'exploration spatiale. En réponse, le président John F. Kennedy a déclaré, en 1961, que les États-Unis enverraient un homme sur la Lune et le ramèneraient sain et sauf avant la fin de la décennie.

Les missions précédentes

Avant Apollo 11, plusieurs missions Apollo avaient été lancées, notamment Apollo 8, qui a vu des astronautes orbiter autour de la Lune, et Apollo 10, qui a effectué des essais en vue de l'atterrissage. Ces missions ont permis de tester les technologies nécessaires et de préparer le terrain pour la mission historique.

La Mission Apollo 11

L'équipage

Apollo 11 était composé de trois astronautes : Neil Armstrong, commandant de la mission, Buzz Aldrin, pilote du module lunaire, et Michael Collins, pilote du module de commande. Chacun avait un rôle essentiel à jouer dans le succès de la mission.

Le voyage vers la Lune

Le lancement d'Apollo 11 a eu lieu le 16 juillet 1969, à partir du Kennedy Space Center en Floride. Le voyage vers la Lune a duré environ quatre jours. Pendant cette période, les astronautes ont effectué des vérifications et des préparatifs pour l'atterrissage.

L'atterrissage

Le module lunaire, surnommé "Eagle", s'est séparé du module de commande "Columbia" et a commencé sa descente vers la surface lunaire. Malgré quelques problèmes techniques et des préoccupations sur l'endroit d'atterrissage, Neil Armstrong a réussi à poser l'Eagle à Tranquility Base, le 20 juillet 1969, à 20h17 UTC.

Les Premiers Pas sur la Lune

Le moment historique

Neil Armstrong a été le premier homme à poser le pied sur la Lune, prononçant les célèbres mots : "C'est un petit pas pour [un] homme, un bond de géant pour l'humanité." Buzz Aldrin a suivi peu après, et ensemble, ils ont passé environ deux heures et demie à explorer la surface lunaire.

Les expériences scientifiques

Les astronautes ont réalisé plusieurs expériences, notamment la collecte d'échantillons de sol et de roches lunaires, l'installation d'instruments scientifiques et la prise de photographies. Ces activités ont permis de recueillir des données précieuses sur la Lune.

Le Retour sur Terre

Le voyage de retour

Après avoir passé environ 21 heures sur la surface lunaire, Armstrong et Aldrin ont regagné le module de commande, où Michael Collins les attendait. Le retour vers la Terre a été marqué par des vérifications minutieuses et des ajustements de trajectoire.

Le splashdown

Apollo 11 a amerri dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969. Les astronautes ont été récupérés par le porte-avions USS Hornet, où ils ont été accueillis en héros. Leur retour a été célébré à travers le monde comme une réalisation collective de l'humanité.

Les Répercussions de la Mission Apollo 11

L'impact culturel de la mission

Apollo 11 a inspiré des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs. La mission a marqué un tournant dans la perception de l'espace et a suscité un intérêt accru pour les sciences et les technologies, incitant de nombreux jeunes à poursuivre des carrières dans ces domaines.

L'héritage de l'exploration spatiale

La réussite d'Apollo 11 a ouvert la voie à d'autres missions lunaires et a jeté les bases pour des explorations futures, y compris les missions vers Mars et au-delà. L'importance de la coopération internationale dans l'exploration spatiale est devenue de plus en plus évidente, comme en témoigne le programme de la Station spatiale internationale.

Un grand pas pour l'Humanité

Apollo 11 représente un jalon majeur dans l'histoire de l'humanité. Les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune ne sont pas seulement un témoignage des capacités humaines en matière d'exploration, mais aussi un symbole d'unité et d'espoir. En célébrant cet exploit incroyable, nous sommes invités à réfléchir sur notre potentiel collectif et sur les défis à venir dans notre quête d'exploration au-delà des frontières de notre planète. Les leçons tirées d'Apollo 11 continuent d'inspirer les futurs explorateurs de l'espace et nous rappellent que, ensemble, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires.

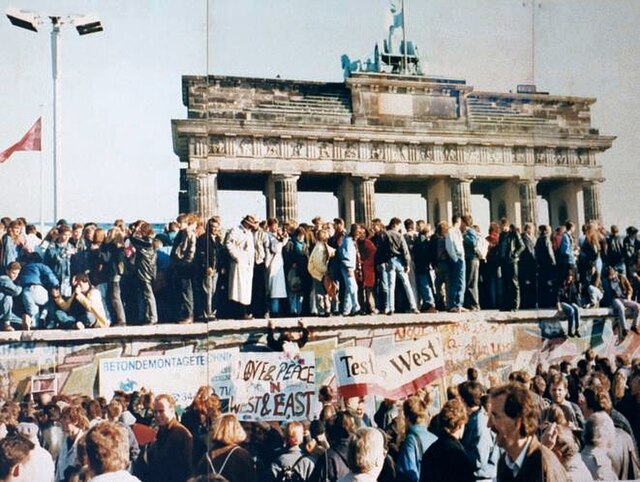

La chute du Mur de Berlin, survenue le 9 novembre 1989, a marqué la fin d'une ère et symbolisé la fin du Rideau de fer, qui divisait l'Europe en deux blocs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement historique a non seulement provoqué la réunification de l'Allemagne, mais a également été un catalyseur pour le déclin du communisme en Europe de l'Est et la fin de la guerre froide. En 2024, alors que nous célébrons le 35e anniversaire de cette monumental transformation, il est essentiel de revisiter les événements qui ont conduit à la chute du mur, ses répercussions sur l'Europe et le monde, et comment cet héritage continue de façonner notre société contemporaine.

Contexte Historique de la chute du Mur de Berlin

Le Rideau de Fer

Le terme "Rideau de fer" a été popularisé par Winston Churchill en 1946 pour décrire la division entre les pays communistes d'Europe de l'Est et les pays démocratiques d'Europe de l'Ouest. Cette séparation a conduit à des tensions politiques et militaires croissantes, symbolisées par la construction du Mur de Berlin en 1961, qui a été érigé pour empêcher l'exode des citoyens de l'Est vers l'Ouest.

La Guerre froide

La guerre froide, période de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, a façonné les relations internationales pendant près de 50 ans. Les idéologies opposées, le capitalisme et le communisme, ont entraîné une série de conflits par procuration et une course aux armements, rendant la menace d'une guerre nucléaire omniprésente.

Les Événements Précédant la Chute du Mur

Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev

Au milieu des années 1980, Mikhaïl Gorbatchev a introduit des réformes cruciales, comme la perestroïka (restructuration) et la glasnost (transparence), visant à moderniser l'économie soviétique et à permettre une plus grande liberté d'expression. Ces réformes ont eu des conséquences profondes dans les pays satellites de l'Union soviétique, incitant de nombreux citoyens à revendiquer des réformes similaires.

Les mouvements populaires

Les manifestations en Pologne, notamment le mouvement Solidarnosc dirigé par Lech Wałęsa, ainsi que les mouvements pro-démocratiques en Hongrie, en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, ont été des facteurs catalyseurs qui ont renforcé la pression sur les régimes communistes. La désillusion face à la répression et la quête de liberté ont alimenté ces mouvements.

La Chute du Mur

Les événements du 9 novembre 1989

La chute du Mur de Berlin a été le résultat d'une série d'événements qui ont culminé le 9 novembre 1989. Une confusion autour d'une annonce concernant la libéralisation des voyages a conduit à des milliers de Berlinois de l'Est à se rassembler aux points de contrôle. Les gardes-frontières, débordés, ont finalement ouvert les portes, permettant aux citoyens de traverser librement. Ce moment historique a été acclamé comme la victoire des aspirations démocratiques sur la répression.

Les réactions internationales

La chute du Mur a suscité des réactions enthousiastes dans le monde entier. Elle a été saluée comme un triomphe de la démocratie et a ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne, qui a été officiellement réalisée le 3 octobre 1990. Cet événement a également inspiré d'autres pays d'Europe de l'Est à abandonner leurs régimes communistes.

Conséquences de la Chute du Mur

Réunification allemande et intégration européenne

La réunification de l'Allemagne a eu un impact profond sur la politique européenne. Elle a conduit à la création de l'Union européenne et à une expansion vers l'est, intégrant d'anciens pays communistes au sein d'une structure démocratique.

Le nouvel ordre mondial

La fin du Rideau de fer a marqué la fin de la guerre froide et a conduit à un nouvel ordre mondial, caractérisé par la domination des États-Unis en tant que superpuissance unique et une augmentation des tensions régionales, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Héritage de la Chute du Mur en 2024

Réflexions sur la démocratie et les droits de l'homme

En 2024, la chute du Mur de Berlin continue de servir de symbole pour les luttes pour la démocratie et les droits de l'homme. Les défis actuels, tels que le populisme croissant, les tensions géopolitiques et les menaces à la démocratie, rappellent que le combat pour la liberté et l'égalité est toujours d'actualité.

Un regard vers l'avenir

Alors que nous commémorons cet événement marquant, il est crucial de réfléchir aux leçons tirées du passé. La solidarité internationale et la vigilance en matière de droits civiques demeurent essentielles pour prévenir la régression démocratique dans le monde.

La voie à des changements significatifs dans le monde entier

La chute du Mur de Berlin a été un moment charnière qui a non seulement marqué la fin d'une époque, mais a également ouvert la voie à des changements significatifs dans le monde entier. À l'approche des 35 ans de cet événement, il est essentiel de célébrer les avancées réalisées en matière de liberté et de démocratie tout en restant conscients des défis qui subsistent. En honorant cet héritage, nous pouvons continuer à œuvrer pour un avenir où les droits de tous sont respectés et où la paix et la liberté prévalent.

Les pandémies ont marqué l’histoire de l’humanité, laissant des traces indélébiles dans les sociétés, les cultures et les économies. Des épidémies dévastatrices comme la Peste Noire au XIVe siècle à la récente pandémie de COVID-19, ces crises sanitaires ont mis à l’épreuve notre résilience et ont conduit à des changements sociaux et médicaux majeurs. Cet article examine quelques-unes des pandémies les plus significatives de l’histoire, leurs causes, leurs conséquences et les leçons que nous en avons tirées.

La Peste Noire (1347-1351)

Origines et propagation

La Peste Noire, causée par la bactérie Yersinia pestis, a commencé en Asie avant de se propager à l'Europe par les routes commerciales. Les navires marchands transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des rats et des puces infectés, facilitant la transmission de la maladie.

Impact démographique et social

Cette pandémie a décimé environ un tiers de la population européenne, entraînant des changements profonds dans la structure sociale. La perte massive de vies a provoqué une pénurie de main-d'œuvre, augmentant les salaires et améliorant les conditions de travail pour ceux qui ont survécu. Elle a également conduit à des changements dans la religion, la culture et la perception de la santé publique.

La Grippe Espagnole (1918-1919)

Caractéristiques de la pandémie

La Grippe Espagnole est l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire, infectant environ un tiers de la population mondiale et causant la mort de 50 à 100 millions de personnes. Ce virus de la grippe H1N1 s'est répandu rapidement en raison des mouvements de troupes pendant la Première Guerre mondiale.

Réponses et conséquences des pandémies

La réponse à la pandémie a varié d'un pays à l'autre, allant de la quarantaine à la fermeture des écoles et des lieux publics. La pandémie a mis en évidence l'importance de la santé publique et de la communication en temps de crise, et a conduit à des progrès significatifs dans la recherche sur les maladies infectieuses.

Le VIH/SIDA (1981-présent)

Découverte et propagation

Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) a été identifié pour la première fois aux États-Unis dans les années 1980. Initialement considéré comme une maladie touchant principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le virus a rapidement montré qu'il affectait tous les groupes de population.

Réactions sociétales et médicales

Le VIH/SIDA a conduit à la stigmatisation des personnes infectées et à des mouvements sociaux puissants pour l'égalité des droits et l'accès aux traitements. Les avancées dans le traitement antirétroviral ont transformé le VIH/SIDA d'une maladie mortelle à une maladie chronique, modifiant radicalement la vie des personnes vivant avec le virus.

La COVID-19 (2019-présent)

Origine et propagation

La COVID-19, causée par le virus SARS-CoV-2, a été identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019. Sa propagation rapide à l'échelle mondiale a conduit à des confinements stricts, à la fermeture des frontières et à un bouleversement sans précédent de la vie quotidienne.

Réponses sanitaires et sociales

Les gouvernements ont dû adopter des mesures de santé publique, telles que le port de masques, la distanciation sociale et la vaccination de masse. La pandémie a également mis en lumière des inégalités sociales et économiques, ainsi que l'importance de la coopération internationale en matière de santé publique.

Leçons tirées des pandémies

Importance de la préparation

Les pandémies passées et présentes soulignent l'importance d'une préparation adéquate, d'une surveillance efficace et d'une réponse rapide pour limiter la propagation des maladies infectieuses. Les systèmes de santé doivent être renforcés et les ressources allouées à la recherche et au développement de vaccins et de traitements.

Impact sur la société

Chaque pandémie a laissé des cicatrices, mais elle a également été le catalyseur de changements positifs. Elles ont souvent conduit à des avancées en matière de santé publique, de recherche médicale et de droits humains. Les leçons apprises doivent être appliquées pour mieux affronter les crises futures.

Face aux menaces sanitaires

Les grandes pandémies de l'histoire, de la Peste Noire à la COVID-19, nous rappellent à quel point l'humanité est vulnérable face aux menaces sanitaires. Cependant, elles illustrent également notre capacité à nous adapter et à évoluer en réponse à ces défis. En tirant parti des leçons du passé, nous pouvons mieux nous préparer à affronter les pandémies futures et renforcer notre résilience face aux crises sanitaires.

Johannes Gutenberg, né vers 1400 à Mayence en Allemagne, est souvent considéré comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Son innovation majeure, l'imprimerie à caractères mobiles, a non seulement transformé le paysage de l'écriture et de la diffusion des idées, mais a également joué un rôle clé dans le développement de la culture, de l'éducation et de la société moderne. Cet article explore la vie de Gutenberg, l'impact de son invention, et comment elle a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.

La vie de Johannes Gutenberg

Les débuts de l'imprimerie

Gutenberg naît dans une famille de l'aristocratie bourgeoise à Mayence. Peu d'informations sont disponibles sur sa jeunesse, mais il est probable qu'il ait reçu une éducation qui lui a permis de développer son intérêt pour la mécanique et l'artisanat. Dans les années 1430, il s’installe à Strasbourg, où il commence à expérimenter différentes techniques d'impression.

L’invention de l’imprimerie

Entre 1440 et 1450, Gutenberg met au point sa technique d'imprimerie à caractères mobiles, utilisant des caractères en métal qu'il pouvait assembler et réutiliser. Ce processus, combiné à l’utilisation d’encre à base d’huile et à un mécanisme de presse inspiré des presses à vin, révolutionne la manière dont les livres sont produits.

L'impact de l'imprimerie

La diffusion des connaissances

L'invention de l'imprimerie permet la production en série de livres, rendant l'écrit accessible à un public beaucoup plus large. Avant Gutenberg, les livres étaient manuscrits, rares et coûteux. Avec l'imprimerie, des œuvres littéraires, scientifiques et religieuses peuvent être diffusées rapidement et à moindre coût.

La Renaissance et la Réforme