Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Homme Célèbre

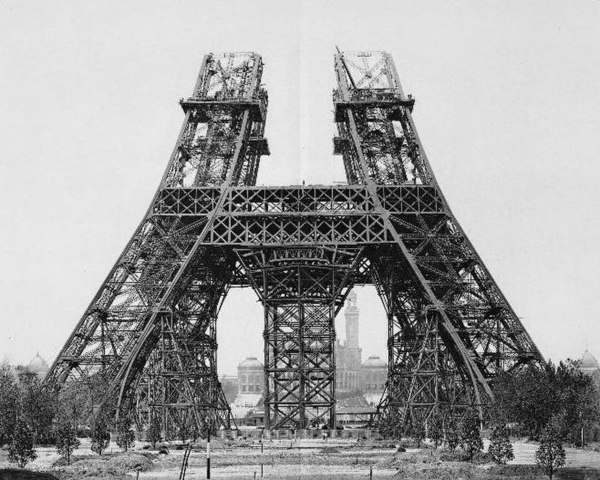

Symbole emblématique de Paris et de la France, la Tour Eiffel intrigue par sa grandeur et son ingéniosité. Ce chef-d’œuvre d’architecture, inauguré en 1889 pour l’Exposition universelle, est le fruit d’un mélange d’innovation technique et d’ambition artistique. Cet article explore les étapes clés de sa création, les défis relevés par son concepteur Gustave Eiffel, et l’impact durable de ce monument sur l’histoire.

Le Projet Audacieux d’un Monument Unique

Contexte Historique : Une Exposition Universelle Révolutionnaire

L'idée d'un monument phare pour célébrer le centenaire de la Révolution française naît dans un contexte de compétition internationale. En 1884, un concours est lancé pour concevoir un ouvrage marquant l’ingéniosité française. Gustave Eiffel, ingénieur visionnaire, présente un projet ambitieux : une tour métallique de 300 mètres.

Le Choix de la Métalurgie : Une Première Mondiale

À l’époque, le choix du fer puddlé pour une structure de cette envergure est audacieux. Ce matériau, à la fois léger et résistant, révolutionne les techniques de construction. Le concept, inspiré de recherches sur la résistance au vent, prouve la capacité de la France à innover dans les domaines scientifique et technologique.

La Construction de la Tour Eiffel : Une Épreuve de Défi Technique et Humain

Des Défis Techniques Majeurs

La construction débute en 1887 et s’achève en 1889. Les ingénieurs doivent surmonter de nombreux obstacles, notamment le transport des matériaux et l'assemblage précis des 18 038 pièces métalliques. Chaque rivet est posé avec une précision millimétrée pour assurer la stabilité de l’édifice.

L’Opposition Publique et Artistique

Malgré les prouesses techniques, la Tour Eiffel suscite des critiques véhémentes avant même son achèvement. Une pétition signée par des artistes et écrivains renommés la qualifie de "monstrueuse". Gustave Eiffel, persuadé de la valeur esthétique et pratique de son œuvre, défend son projet avec passion.

Un Monument à la Gloire de l’Innovation

Une Inauguration Triomphale

Lors de l’Exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel attire des millions de visiteurs et devient un symbole de modernité. Malgré son caractère temporaire initial, elle est rapidement adoptée comme une icône culturelle et scientifique.

L’Héritage Durable de la Tour

Aujourd’hui, la Tour Eiffel est l’un des monuments les plus visités au monde. Elle incarne non seulement l’esprit d’innovation du XIXe siècle, mais aussi la capacité de l’humanité à repousser les limites de l’ingénierie. Elle reste une source d’inspiration pour les architectes et ingénieurs du monde entier.

Une Histoire d'Audace et de Vision

L’invention de la Tour Eiffel est le résultat d’une vision audacieuse et d’une maîtrise technique remarquable. De simple exposition temporaire à monument universel, elle témoigne de l’excellence française et continue d’émerveiller des millions de visiteurs chaque année.

Charlie Chaplin, figure emblématique du cinéma muet, a marqué des générations par son talent inégalé et son personnage inoubliable de Charlot. Sa disparition, le 25 décembre 1977, a laissé un vide immense dans le monde artistique. Cet article revient sur les derniers instants de sa vie et l’héritage intemporel qu’il a légué.

Le Crépuscule d’une Vie Exceptionnelle

Les Dernières Années de Charlie Chaplin

Installé en Suisse depuis les années 1950, Charlie Chaplin vivait à Vevey, au Manoir de Ban, avec sa famille. Ses dernières années furent paisibles, entouré de ses proches. Malgré son âge avancé, il restait une figure respectée et admirée, incarnant l’essence même du cinéma classique.

Un Adieu le Jour de Noël

Le 25 décembre 1977, Charlie Chaplin s’éteint dans son sommeil à l’âge de 88 ans. Ce départ, coïncidant avec Noël, ajoute une dimension poignante à sa disparition. Le monde perdait alors une icône universelle, capable de transcender les frontières culturelles et linguistiques.

L’Héritage Éternel de Charlot

L'Impact de son Œuvre

Avec des chefs-d’œuvre tels que Les Temps Modernes, Le Dictateur, et La Ruée vers l’Or, Chaplin a révolutionné le cinéma. Son humour subtil et son humanisme continuent d’inspirer artistes et spectateurs. Son personnage de Charlot reste l’un des plus reconnus de l’histoire du septième art.

Une Mémoire Toujours Vivante b

Aujourd’hui, Charlie Chaplin est célébré dans le monde entier. Des musées, comme le Chaplin’s World en Suisse, témoignent de son influence durable. Ses films sont régulièrement redécouverts par de nouvelles générations, confirmant son statut de légende intemporelle.

Un Chapitre de Cinéma qui se Ferme

La mort de Charlie Chaplin marque la fin d’une ère, mais son héritage demeure immortel. À travers son œuvre, il continue de faire rire, réfléchir et émouvoir, prouvant que les plus grandes étoiles du cinéma ne s’éteignent jamais vraiment.

En 1894, la France est secouée par une affaire judiciaire et politique qui deviendra l’un des plus grands scandales de son histoire : l’affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitaine de l’armée française, est accusé de haute trahison pour avoir prétendument transmis des secrets militaires à l’Allemagne. Rapidement, l’affaire dépasse le simple cadre juridique pour cristalliser les tensions sociales, politiques et religieuses du pays. Retour sur cet événement marquant et ses répercussions durables.

Les Débuts de l'Affaire Dreyfus

Une France sous Tensions

À la fin du XIXe siècle, la France est en pleine instabilité politique, marquée par la rivalité avec l’Allemagne depuis la défaite de 1870 et par une montée de l’antisémitisme, exacerbée par des scandales financiers et des tensions religieuses.

L’Arrestation d’Alfred Dreyfus

En octobre 1894, un document compromettant, appelé le "bordereau", est découvert dans une poubelle de l’ambassade allemande à Paris. Bien que les preuves soient minces, Alfred Dreyfus, un officier juif alsacien, est rapidement accusé. L’armée voit en lui un bouc émissaire idéal.

Le Procès et la Dégradation

Un Jugement Expéditif

En décembre 1894, malgré une enquête bâclée et des preuves contestables, Dreyfus est condamné à la déportation à vie sur l’île du Diable, en Guyane. La décision repose sur des préjugés antisémites et des documents forgés.

Une Dégradation Humiliante

Le 5 janvier 1895, Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l’École militaire à Paris. Cet événement, destiné à symboliser la trahison, deviendra un moment emblématique de l’injustice subie par Dreyfus.

La Lutte pour la Vérité

Le Rôle d’Émile Zola

En 1898, l’écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte intitulée J’accuse...! dans le journal L’Aurore. Il y dénonce l’injustice faite à Dreyfus et les manœuvres de l’armée pour dissimuler la vérité. Ce texte marque un tournant dans l’affaire, mobilisant l’opinion publique.

Un Mouvement Divisé

L’affaire divise profondément la France entre "dreyfusards", qui soutiennent la réhabilitation de Dreyfus, et "antidreyfusards", qui défendent l’honneur de l’armée. Cette fracture reflète des clivages politiques, religieux et sociaux.

La Réhabilitation de Dreyfus

Une Vérité Longue à Émerger

Après des années de combats juridiques et politiques, de nouvelles preuves disculpent Alfred Dreyfus. En 1899, il est gracié, mais il faudra attendre 1906 pour que sa condamnation soit annulée et qu’il soit réintégré dans l’armée.

Un Héritage Durable

L’affaire Dreyfus met en lumière les dangers de l’antisémitisme et du nationalisme aveugle. Elle conduit à des réformes importantes dans la société française, notamment en matière de justice et de laïcité.

Entre Injustice et Division

Le scandale Dreyfus reste un symbole de l’injustice et de la lutte pour la vérité. Cette affaire a profondément marqué la France, révélant ses divisions internes tout en contribuant à son évolution vers une société plus juste. Elle demeure un rappel puissant des dangers des préjugés et de l’intolérance.

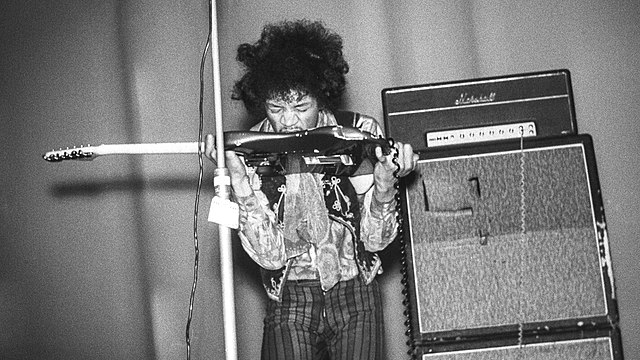

Le 18 septembre 1970, le monde perdait l’un de ses plus grands talents musicaux : Jimi Hendrix. À seulement 27 ans, le guitariste virtuose quittait la scène, laissant derrière lui un héritage inégalé. Symbole de la révolution culturelle des années 60, Hendrix a redéfini les codes de la musique rock et électrique, marquant des générations d’artistes et de fans. Cet article revient sur sa carrière fulgurante, les circonstances de sa disparition, et l’impact qu’il a laissé dans l’histoire de la musique.

Un parcours fulgurant : de Seattle à la scène mondiale

Les débuts modestes d’un génie

Né à Seattle en 1942, Jimi Hendrix découvre la musique dès son enfance. Inspiré par des artistes de blues comme B.B. King et Muddy Waters, il se passionne pour la guitare. Autodidacte, il développe un style unique mêlant virtuosité technique et créativité débordante.

L’explosion du talent

Après avoir joué comme guitariste de session pour des artistes comme Little Richard et Ike & Tina Turner, Hendrix s’installe à Londres en 1966. C’est là qu’il forme le Jimi Hendrix Experience, un groupe qui conquiert rapidement le public grâce à des performances éblouissantes et des albums révolutionnaires comme Are You Experienced et Electric Ladyland.

Le style Hendrix : une révolution musicale

Un maître de la guitare électrique

Jimi Hendrix n’était pas seulement un guitariste virtuose ; il était un innovateur. Il a repoussé les limites de la guitare électrique, expérimentant avec les distorsions, les effets de feedback et le phasing pour créer des sonorités inédites.

Des performances mémorables

Les concerts d’Hendrix étaient de véritables spectacles. Son interprétation de The Star-Spangled Banner à Woodstock en 1969 reste l’un des moments les plus iconiques de l’histoire de la musique.

Un mélange de genres audacieux

Hendrix a su mélanger des influences variées, du rock au blues, en passant par le funk et le jazz. Cette richesse musicale a fait de lui une figure unique dans l’univers de la musique.

Les circonstances de sa disparition

Un départ tragique

Le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix est retrouvé inconscient dans son appartement à Londres. Transporté à l’hôpital, il ne peut être réanimé. Les causes exactes de sa mort restent controversées, bien que l’asphyxie due à l’inhalation de vomissements après la prise de médicaments soit généralement acceptée.

Un membre du tristement célèbre “Club des 27”

Avec Janis Joplin, Jim Morrison, et plus tard Kurt Cobain et Amy Winehouse, Hendrix est l’un des membres les plus emblématiques du “Club des 27”, ces artistes brillants partis trop tôt à l’âge de 27 ans.

Un héritage immortel

L’inspiration pour des générations

Même après sa disparition, l’influence de Jimi Hendrix reste immense. Des guitaristes comme Stevie Ray Vaughan, Prince et John Mayer citent Hendrix comme une source d’inspiration majeure.

Des enregistrements intemporels

Ses albums continuent de captiver les mélomanes, et des morceaux comme Purple Haze, Little Wing ou All Along the Watchtower restent des classiques du rock.

Hendrix, un symbole culturel

Au-delà de la musique, Hendrix incarne l’esprit des années 60 : liberté, innovation et exploration. Il est devenu un symbole de la créativité sans limites et de la quête de l’authenticité.

L’homme qui a changé la guitare à jamais

La disparition de Jimi Hendrix a laissé un vide immense dans le monde de la musique. En seulement quelques années, il a redéfini la guitare électrique, marqué l’histoire du rock, et inspiré des générations d’artistes. Si sa carrière fut brève, son impact reste éternel, rappelant que même une étoile filante peut illuminer le ciel à jamais.

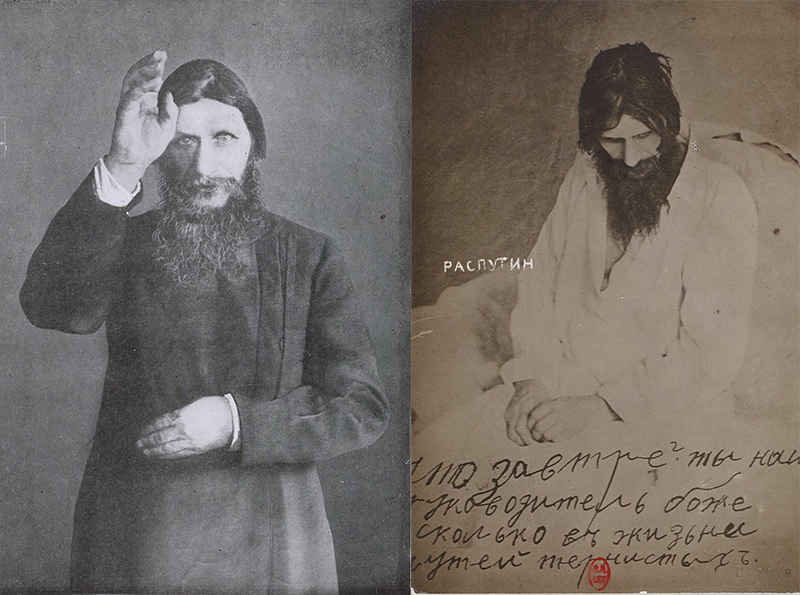

Dans les sombres jours de l’hiver 1916, un événement choquant secoue la Russie impériale : la mort de Grigori Raspoutine. Cet homme, énigmatique et controversé, mystique adulé par certains et détesté par d'autres, avait gagné une influence immense à la cour des Romanov. Son assassinat brutal dans des circonstances rocambolesques est souvent vu comme le prélude à l’effondrement de la dynastie. Mais qui était réellement Raspoutine, et pourquoi sa mort a-t-elle autant marqué l'histoire ?

Raspoutine : Une Figure Mystique au Cœur de la Cour

Les origines modestes

Né en Sibérie dans une famille paysanne en 1869, Raspoutine mène une jeunesse simple avant de se tourner vers la religion. Il se forge une réputation de guérisseur et de mystique, attirant l’attention des élites.

L’ascension à la cour impériale

Raspoutine gagne la confiance de la tsarine Alexandra grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison sur le jeune tsarévitch Alexis, atteint d’hémophilie. Cette proximité lui vaut une influence considérable sur la famille impériale, mais aussi de nombreux ennemis parmi l’aristocratie et les politiques.

Les Causes de Sa Chute

Une influence controversée

Aux yeux de beaucoup, Raspoutine incarne la décadence et la corruption de la cour impériale. Son influence sur la tsarine, notamment dans les affaires d’État, alimente les rumeurs et les critiques.

Un contexte révolutionnaire

En 1916, la Russie est en pleine crise. La guerre mondiale, les pénuries alimentaires et la montée des mouvements révolutionnaires plongent le pays dans le chaos. Raspoutine devient un bouc émissaire, accusé de contribuer à la déstabilisation du régime.

Un Assassinat Mystérieux

Le complot des aristocrates

Dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916, un groupe de conspirateurs dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch attire Raspoutine dans un piège. Ils l’invitent à un dîner dans le palais Moïka à Saint-Pétersbourg, prétendant célébrer une fête.

Les multiples tentatives de meurtre

Selon les récits, Raspoutine est empoisonné au cyanure, mais le poison n’a aucun effet visible. Les conspirateurs lui tirent ensuite dessus, mais il semble survivre. Finalement, il est battu, ligoté et jeté dans les eaux glacées de la Neva.

L’Héritage de Raspoutine

Une mort entourée de mythes

Les circonstances de sa mort, mêlant poison, balles et noyade, ont nourri les légendes. Certains témoignages exagérés ont renforcé l’image d’un homme quasi surnaturel.

L’effondrement de la monarchie

Quelques mois après sa mort, la révolution de février 1917 éclate, entraînant l’abdication de Nicolas II et la fin de la dynastie Romanov. La mort de Raspoutine apparaît aujourd’hui comme l’un des derniers soubresauts d’un régime en déclin.

La Fin Tragique d’un Homme de l’Ombre

La mort de Raspoutine symbolise l’effondrement d’une époque et l’émergence d’un nouveau chapitre pour la Russie. Mystique pour certains, manipulateur pour d’autres, il reste une figure énigmatique dont l’assassinat reflète les tensions extrêmes de la société russe à la veille de la révolution.

Le 15 décembre 1966, le monde perdait l'un de ses plus grands rêveurs : Walt Disney. Visionnaire et créateur d'un univers intemporel, il a marqué l'histoire du cinéma et de l'industrie du divertissement. Son décès, à seulement 65 ans, laissa un vide immense dans le cœur de millions de fans et une empreinte indélébile sur la culture populaire. Cet article revient sur la vie, l'œuvre et l'héritage d'un homme qui a su donner vie à l'imagination.

Un Rêveur Visionnaire

Les débuts modestes

Né en 1901 à Chicago, Walt Disney grandit dans une famille modeste. Très jeune, il se passionne pour le dessin et la narration. Avec son frère Roy, il s’installe en Californie dans les années 1920, rêvant de conquérir l'industrie du cinéma.

La naissance de Mickey Mouse

En 1928, Mickey Mouse voit le jour. Avec ce personnage, Walt révolutionne le monde de l’animation en introduisant le premier dessin animé synchronisé avec du son : Steamboat Willie. Ce succès marque le début d’une carrière prolifique.

L'Empire Disney

Des chefs-d'œuvre cinématographiques

Walt Disney a marqué les esprits avec des classiques intemporels comme Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), premier long-métrage d’animation, suivi de films tels que Pinocchio, Fantasia et Cendrillon. Chacun d’eux repoussait les limites techniques et artistiques de son époque.

La création des parcs à thème

Dans les années 1950, Walt concrétise un autre rêve : un lieu où parents et enfants pourraient partager des moments de magie. En 1955, Disneyland ouvre ses portes en Californie, devenant rapidement une destination emblématique. Ce concept novateur pose les bases des parcs à thème modernes.

Les Derniers Jours de Walt Disney

Une santé déclinante

À l'automne 1966, Walt Disney apprend qu’il est atteint d’un cancer du poumon, conséquence de son tabagisme. Malgré son état de santé, il continue à travailler sur plusieurs projets, notamment Disney World en Floride.

Un héritage en marche

Jusqu'à son dernier souffle, Walt resta impliqué dans ses œuvres. Sa mort le 15 décembre 1966 bouleversa le monde, mais il laissa derrière lui un héritage inestimable.

Un Héritage Intemporel

L’expansion de l’empire Disney

Après sa disparition, la Walt Disney Company poursuivit son expansion sous la direction de Roy Disney. Des œuvres comme Le Livre de la Jungle (1967) et des projets visionnaires tels qu'EPCOT témoignèrent de l'esprit innovant de Walt.

Une influence mondiale

Aujourd’hui, les films, les parcs à thème et l’univers Disney continuent de toucher des générations. Walt Disney a prouvé qu’avec de l’imagination et de la persévérance, il était possible de transformer des rêves en réalité.

La Fin d’une Étoile, Le Début d’une Légende

Walt Disney s'est éteint, mais sa magie demeure. Il a non seulement redéfini le divertissement, mais aussi inspiré des millions de personnes à croire en la puissance de leurs rêves. Plus qu’un homme, il est devenu une légende, dont l’héritage continue de faire rêver petits et grands à travers le monde.

Le 15 décembre 1960, la Belgique célèbre un événement grandiose : le mariage du roi Baudouin avec Fabiola de Mora y Aragón. Cette union symbolique marque une nouvelle ère pour le royaume, entre tradition monarchique et modernité. Retour sur cette journée mémorable qui a uni un roi dévoué à une jeune aristocrate espagnole, suscitant l'enthousiasme des Belges et de l'Europe entière.

Une Rencontre Destinée

Baudouin, un roi solitaire

Devenu roi à seulement 21 ans après l’abdication de son père, Baudouin Ier était perçu comme un monarque sérieux et réservé. Son célibat prolongé, alors inhabituel pour un souverain, suscitait l'inquiétude parmi ses conseillers et ses sujets.

La rencontre avec Fabiola

Originaire d'une noble famille espagnole, Fabiola de Mora y Aragón se distinguait par son intelligence et sa piété. Leur rencontre, orchestrée par des amis communs, fut marquée par une profonde compatibilité. Pour beaucoup, leur union semblait écrite d’avance.

Les Préparatifs du Mariage

Une organisation grandiose

Le mariage de Baudouin et Fabiola fut préparé avec soin, mêlant protocole royal et ferveur populaire. Les cérémonies furent conçues pour renforcer l'image d'une monarchie proche de son peuple tout en respectant les traditions dynastiques.

La robe et les symboles

Fabiola portait une robe dessinée par le couturier espagnol Cristóbal Balenciaga. Ce choix soulignait son attachement à ses racines tout en mettant en avant la modernité et l’élégance. La simplicité de la tenue reflétait également sa personnalité discrète.

Le Jour du Mariage

Une double cérémonie

Le mariage royal comprenait deux étapes : une cérémonie civile au Palais Royal de Bruxelles suivie d’un office religieux en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. La dimension spirituelle était au cœur de cette union, reflétant la foi commune des deux époux.

Une ferveur populaire

Des milliers de Belges s’étaient rassemblés dans les rues pour acclamer le couple royal. Les festivités furent retransmises en direct à la télévision, rassemblant un public international. La joie collective marqua profondément les esprits.

Un Couple Royal Emblématique

L’image d’union et de stabilité

Le mariage de Baudouin et Fabiola offrait une image rassurante dans un monde en mutation. Leur complicité et leur engagement envers le royaume renforcèrent la popularité de la monarchie belge.

Une vie dédiée au service

Le couple, bien que sans enfants, consacra sa vie au bien-être de la nation. Leur mariage devint un symbole d’union spirituelle et d’amour authentique, inspirant admiration et respect.

L’Alliance Royale

Le mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola ne fut pas seulement une célébration royale, mais aussi un moment de communion entre un peuple et ses souverains. Leur union, empreinte de simplicité et de dignité, a marqué un chapitre important de l'histoire de la Belgique. Plus de 60 ans après, cet événement reste gravé dans la mémoire collective, rappelant l’importance des liens entre la monarchie et ses sujets.

Gustave Eiffel, dont le nom est aujourd’hui synonyme d’ingéniosité et d’innovation, est bien plus qu’un simple constructeur de la célèbre tour parisienne. Né en 1832, cet ingénieur visionnaire a marqué l’histoire de l’architecture et de l’ingénierie par ses projets audacieux et révolutionnaires. Cet article revient sur les débuts de sa vie, ses premières influences et comment sa naissance et son environnement ont façonné l’homme qui allait redéfinir les horizons du monde.

Les Origines d’un Visionnaire

Une Naissance à Dijon

Alexandre Gustave Eiffel voit le jour le 15 décembre 1832 à Dijon, en France. Il est issu d’une famille modeste mais ambitieuse. Son père, François Alexandre Bönickhausen, travaille comme militaire avant de se tourner vers les affaires, tandis que sa mère, Catherine Mélanie Moneuse, joue un rôle clé dans la gestion de l’entreprise familiale spécialisée dans le commerce de charbon.

Une Éducation Inspirante

La jeunesse de Gustave Eiffel est marquée par une solide éducation. Il étudie au Lycée Royal de Dijon, où il se distingue par son intelligence et son intérêt pour les sciences. Encouragé par sa mère, il intègre ensuite l’École centrale des arts et manufactures à Paris, une institution de renom qui forme les ingénieurs les plus brillants de son époque.

Les Premières Influences et Débuts

Une Passion pour les Structures

Dès son plus jeune âge, Eiffel manifeste un intérêt pour les ponts, les bâtiments et les innovations techniques. Son esprit analytique et sa curiosité le poussent à explorer les matériaux, notamment le fer, qui deviendra central dans ses réalisations futures.

Premiers Pas dans l’Industrie

Après avoir obtenu son diplôme en 1855, Eiffel commence sa carrière comme assistant ingénieur pour des entreprises spécialisées dans les travaux publics. Il se distingue rapidement par sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à innover dans l’utilisation des matériaux.

Un Ingénieur Visionnaire

L’Exploration du Fer et de l’Acier

Eiffel est fasciné par les possibilités offertes par le fer et l’acier, des matériaux légers mais résistants. Ces métaux lui permettent d’imaginer des structures plus audacieuses et plus légères que tout ce qui avait été conçu auparavant.

La Réalisation de Projets Ambitieux

Avant même la construction de la tour Eiffel, Gustave Eiffel a participé à des projets emblématiques tels que le viaduc de Garabit et le pont Maria Pia au Portugal. Ces ouvrages témoignent de son ingéniosité et de sa capacité à repousser les limites techniques de son époque.

Héritage et Impact

Un Nom Gravé dans l’Histoire

Bien que la tour Eiffel soit l’œuvre la plus célèbre de Gustave Eiffel, son impact va bien au-delà. Il a introduit des techniques d’ingénierie innovantes qui ont influencé l’architecture moderne et les infrastructures du monde entier.

4.2. Une Source d’Inspiration

La vie de Gustave Eiffel, depuis ses modestes débuts à Dijon jusqu’à ses triomphes à Paris, inspire des générations d’ingénieurs et d’architectes. Sa capacité à imaginer l’impossible et à le transformer en réalité reste un modèle pour ceux qui cherchent à innover.

Aux Origines d’un Ingénieur de Génie

La naissance de Gustave Eiffel marque le début d’une ère de génie et d’innovation. Ses premiers pas à Dijon et son éducation rigoureuse ont jeté les bases d’une carrière qui allait redéfinir le paysage architectural mondial. Visionnaire et perfectionniste, Eiffel continue de fasciner par son héritage, rappelant que l’audace et le travail acharné peuvent transformer des rêves en structures immortelles.

Lorsque l’on évoque le nom d’Alfred Nobel, il est difficile de ne pas penser immédiatement aux prestigieux Prix Nobel, remis chaque année afin d’honorer les plus grandes avancées intellectuelles et humanistes de notre monde. Pourtant, cet ingénieur et chimiste suédois est également connu comme l’inventeur de la dynamite, une découverte qui a profondément marqué l’industrie, mais dont l’utilisation a généré controverse et remises en question. Ce paradoxe entre un geste philanthropique majeur, matérialisé par la création des prix Nobel, et la mise au point d’un explosif aux conséquences parfois désastreuses, est au cœur de l’héritage laissé par Alfred Nobel au moment de sa disparition.

Le profil d’un scientifique cosmopolite et inspiré

De Stockholm à Paris : un parcours formateur

Né en 1833 à Stockholm, Alfred Nobel grandit dans une famille d’ingénieurs et d’entrepreneurs. Cette influence précoce, doublée d’une éducation cosmopolite acquise entre Saint-Pétersbourg, Paris et les États-Unis, façonna un esprit ouvert, polyglotte et fasciné par la science. Toujours à l’affût d’innovations, il s’intéressa particulièrement à la chimie des explosifs, un domaine où les applications industrielles pouvaient répondre aux grands chantiers d’infrastructures de la seconde moitié du XIXe siècle.

L’invention de la dynamite et son impact industriel

Au cœur de ses travaux, la dynamite est sans doute l’innovation la plus marquante d’Alfred Nobel. Mise au point dans les années 1860, elle offrait une alternative plus stable à la nitroglycérine pure, trop instable pour être manipulée sans risque. Cette invention facilita considérablement l’excavation de mines, le percement de tunnels, la construction de routes et de voies ferrées, contribuant de fait au développement économique de nombreux pays. Néanmoins, l’emploi de cet explosif dans des contextes militaires et destructeurs ternit l’image du scientifique, conscient que sa découverte pouvait être instrumentalisée à des fins meurtrières.

Le testament de Nobel et la genèse des Prix Nobel

geste philanthropique ancré dans la conscience

Aux prises avec le poids moral de ses découvertes, Alfred Nobel, sans descendance directe, songea à léguer sa fortune à une cause plus noble. Son testament, rédigé en 1895, prévoyait ainsi la création d’un fonds destiné à récompenser chaque année celles et ceux ayant apporté « le plus grand bénéfice à l’humanité » dans divers domaines : la paix, la littérature, la médecine, la chimie et la physique.

Des récompenses emblématiques, un succès mondial

La première remise des Prix Nobel eut lieu en 1901, cinq ans après la mort du fondateur. Depuis, ces distinctions jouissent d’une renommée internationale, symbolisant le triomphe du savoir, de l’engagement et de la recherche pacifique. Paradoxe intéressant, elles assurent à Nobel un statut immuable de bienfaiteur de l’humanité, mettant en sourdine le lourd héritage lié à l’industrie des explosifs.

La mort d’Alfred Nobel, un adieu discret aux allures de renouveau

Le dernier souffle à San Remo

Alfred Nobel s’éteint le 10 décembre 1896, dans sa villa de San Remo, en Italie. Cet homme devenu immensément riche grâce à ses brevets laisse derrière lui un testament audacieux, dont l’exécution ne sera pas sans difficultés. La colère de certains membres de sa famille, craignant de perdre une partie de leur héritage, et les résistances de certaines autorités freineront temporairement la mise en place de la fondation qui porte son nom. Toutefois, après bien des démarches, le Fonds Nobel verra le jour et remplira scrupuleusement la mission que lui avait confiée son créateur.

L’empreinte d’un homme à la mémoire complexe

À sa mort, Alfred Nobel laisse un héritage ambivalent. L’homme qui permit la mise en chantier de grands projets industriels reste aussi celui qui donna malgré lui des armes plus puissantes à l’humanité. Mais c’est également le mécène visionnaire qui voulut encourager la pensée, la paix et le progrès. Aujourd’hui, le nom Nobel évoque autant l’ingéniosité scientifique que la célébration de la créativité et de l’engagement humaniste.

Ingénieur visionnaire et fondateur de récompenses inestimables

Le décès d’Alfred Nobel marque un tournant dans l’histoire des sciences et de la philanthropie. La disparition de ce personnage complexe, symbole du génie industriel et de la générosité éclairée, a donné naissance aux Prix Nobel, devenus un véritable baromètre de l’excellence internationale. Son héritage, bien qu’imprégné d’un certain paradoxe, continue de résonner à travers ces récompenses prestigieuses, rappelant à chacun que le savoir et le progrès peuvent, entre des mains bienveillantes, contribuer à un avenir meilleur.

Jean Mermoz, figure emblématique de l’aviation française, incarne l’esprit pionnier et l’audace des premiers explorateurs du ciel. Né au début du XXe siècle, Mermoz a joué un rôle crucial dans le développement des liaisons aériennes transatlantiques et dans la conquête de nouvelles routes aériennes en Amérique du Sud. Cet article retrace les origines de Jean Mermoz, son enfance, les débuts de sa passion pour l’aviation, et les premières étapes qui ont forgé son caractère intrépide et innovant. En explorant les fondations de sa vie, nous comprenons mieux l’homme derrière la légende et les influences qui l’ont conduit à devenir un héros des airs.

Les Origines de Jean Mermoz

Naissance et Contexte Familial

Jean Mermoz est né le 9 décembre 1901 à Aubenton, une petite commune du Doubs, en France. Issu d’une famille modeste, son père était agriculteur et sa mère, institutrice, lui inculqua dès son plus jeune âge des valeurs de travail et de persévérance. Cette éducation rigoureuse et ces valeurs familiales joueront un rôle déterminant dans la formation de son caractère résilient et ambitieux.

Enfance et Éducation

Durant son enfance, Mermoz montre un intérêt précoce pour les machines et les mécanismes, passant des heures à démonter et remonter des objets pour comprendre leur fonctionnement. Son éducation est marquée par une curiosité insatiable et une volonté d’apprendre. Il fréquente l’école locale avec sérieux, mais son véritable attrait se porte sur les récits d’aventures et les innovations technologiques de l’époque.

Les Premiers Pas vers l’Aviation

Découverte de l’Aviation

L’âge de quinze ans, Jean Mermoz assiste pour la première fois à un vol en montgolfière. Ce spectacle aérien éveille en lui une fascination profonde pour le ciel et les machines volantes. Inspiré par les exploits des pionniers de l’aviation comme Louis Blériot, Mermoz décide de poursuivre une carrière dans ce domaine novateur.

Formation et Premières Expériences

Après avoir obtenu son diplôme, Mermoz rejoint une école de pilotage où il se forme intensivement aux techniques de pilotage et à la mécanique aéronautique. Sa détermination et son talent naturel lui permettent d’obtenir rapidement sa licence de pilote. Il commence alors à travailler pour des compagnies aériennes locales, gagnant en expérience et en réputation grâce à sa maîtrise des avions et son esprit d’initiative.

L’Émergence d’un Héros des Cieux

Première Missions Importantes

Jean Mermoz est rapidement recruté par des compagnies aériennes pionnières cherchant à établir de nouvelles liaisons aériennes entre la France et l’Amérique du Sud. Ses premières missions sont marquées par des défis techniques et logistiques, mais son ingéniosité et son courage lui permettent de surmonter les obstacles, renforçant sa réputation de pilote exceptionnel.

Innovations et Contributions

Mermoz joue un rôle clé dans le développement de routes aériennes plus sûres et plus efficaces. Il contribue à l’amélioration des avions et des équipements de navigation, intégrant des innovations qui augmenteront la fiabilité des vols transatlantiques. Son approche pragmatique et sa capacité à résoudre rapidement les problèmes techniques font de lui un leader respecté dans le domaine de l’aviation.

Les Défis et les Triomphes

Confrontations aux Aléas du Ciel

Au cours de ses nombreuses expéditions, Mermoz est confronté à des conditions météorologiques extrêmes, des pannes mécaniques et des terrains difficiles. Chaque mission réussie renforce son statut de pilote intrépide, tandis que chaque défi surmonté témoigne de sa détermination inébranlable.

Reconnaissance et Honneurs

Les exploits de Jean Mermoz ne passent pas inaperçus. Il reçoit plusieurs distinctions pour son courage et ses contributions à l’aviation, devenant une source d’inspiration pour les jeunes pilotes et les amateurs d’aviation. Sa renommée s’étend au-delà des frontières françaises, faisant de lui une icône mondiale de l’aviation.

Héritage et Influence

Impact sur l’Aviation Moderne

Jean Mermoz a laissé une empreinte indélébile sur l’aviation moderne. Ses innovations techniques et ses stratégies de vol sont encore étudiées et appliquées aujourd’hui. Il a contribué à façonner les standards de sécurité et d’efficacité dans le transport aérien international.

Mémoire et Commémorations

De nombreuses institutions aéronautiques honorent la mémoire de Mermoz à travers des musées, des prix et des événements commémoratifs. Son héritage continue d’influencer les générations futures, rappelant l’importance de l’audace et de l’innovation dans le progrès technologique.

Influence Culturelle

Au-delà de l’aviation, Jean Mermoz est devenu une figure culturelle emblématique, symbolisant le rêve de conquête des cieux et la quête incessante de l’humanité pour repousser les limites de l’inconnu. Son histoire inspire des œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques, perpétuant son légendaire esprit d’aventure.

Pionnier de l’Aviation Française

La naissance de Jean Mermoz et ses premiers pas dans l’aviation marquent le début d’une aventure exceptionnelle qui a transformé le paysage aéronautique mondial. Son intrépidité, son innovation et son dévouement ont non seulement façonné sa carrière, mais ont également ouvert la voie à de nouvelles possibilités dans le transport aérien international. L’héritage de Mermoz perdure, rappelant à tous l’importance de l’audace et de la détermination dans la réalisation de grands exploits. En célébrant la naissance de cet aviator intrépide, nous honorons également l’esprit pionnier qui continue d’influencer l’aviation moderne.

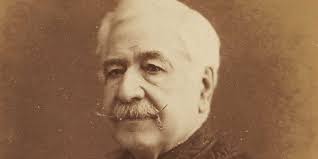

Ferdinand de Lesseps, figure emblématique du XIXe siècle, est reconnu pour ses réalisations monumentales dans le domaine de l'ingénierie et de la diplomatie. Sa mort, survenue en 1894, marque la fin d'une carrière riche en succès et en controverses, notamment avec la construction du canal de Suez et l'échec du canal de Panama. Cet article explore les derniers jours de Ferdinand de Lesseps, l'impact de son décès sur ses projets en cours, et l'héritage qu'il laisse derrière lui dans le monde de l'ingénierie et de la diplomatie internationale.

Vie et Carrière de Ferdinand de Lesseps

Les Débuts Diplomatiques

Ferdinand de Lesseps, né en 1805 à Versailles, commence sa carrière en tant que diplomate. Sa diplomatie habile lui permet de nouer des relations solides entre la France et divers pays, jetant les bases de son succès futur dans des projets d'envergure.

L'Ingénierie des Canaux

Délaissant la diplomatie, Lesseps se tourne vers l'ingénierie, où il laisse une empreinte indélébile avec la réalisation du canal de Suez en 1869. Ce projet ambitieux relie la Méditerranée à la mer Rouge, révolutionnant le commerce maritime mondial.

L'Aventure du Canal de Panama

Fort de son succès au Suez, Lesseps entreprend la construction du canal de Panama. Cependant, ce projet rencontre de nombreux obstacles, notamment des maladies tropicales et des problèmes financiers, aboutissant finalement à un échec retentissant.

Les Derniers Jours de Ferdinand de Lesseps

Situation Personnelle et Professionnelle

Dans les années précédant sa mort, Lesseps se consacre à la promotion de projets d'infrastructure et à l'enseignement de ses méthodes d'ingénierie. Malgré les revers, il demeure une figure respectée et influente dans les cercles politiques et scientifiques.

L'État de Santé et les Derniers Projets

À l'âge de 89 ans, Ferdinand de Lesseps voit sa santé décliner. Toutefois, il continue à participer activement à des conférences et à conseiller sur des projets d'ingénierie, témoignant de sa passion inébranlable pour l'innovation.

Les Circonstances de sa Mort

Ferdinand de Lesseps décède en 1894 dans sa résidence parisienne, entouré de sa famille et de proches collaborateurs. Sa mort est accueillie avec un mélange de tristesse et d'admiration pour ses contributions exceptionnelles.

L'Impact de la Mort de Lesseps sur ses Projets

Le Canal de Panama après Lesseps

L'échec du canal de Panama avait déjà terni la réputation de Lesseps, mais sa mort laisse le projet dans un état de stagnation. Cependant, ses idées et ses plans continuent d'influencer les tentatives ultérieures qui aboutiront finalement à la construction réussie du canal par les États-Unis au début du XXe siècle.

Héritage dans l'Ingénierie

La mort de Lesseps ne diminue en rien l'impact de ses réalisations. Le canal de Suez demeure un pilier du commerce maritime mondial, et ses méthodes d'ingénierie servent de modèle pour de futurs projets d'infrastructure.

Influence Diplomatique et Culturelle

Lesseps a également laissé un héritage diplomatique, ayant facilité des relations internationales cruciales. Son approche conciliatrice et ses compétences en négociation sont étudiées dans les écoles de diplomatie et continuent d'influencer les relations internationales.

L’Héritage de Ferdinand de Lesseps

4.1. Innovations en Ingénierie

Ferdinand de Lesseps est souvent salué comme un pionnier de l'ingénierie moderne. Ses techniques de construction, sa gestion de grands projets et son approche méthodique ont ouvert la voie à des réalisations similaires à travers le monde.

Influence sur les Projets Futurs

Lesseps a inspiré de nombreux ingénieurs et entrepreneurs à entreprendre des projets audacieux. Sa vision de connecter les continents a eu un impact durable sur les infrastructures globales, facilitant le commerce et la communication internationales.

Mémoire et Reconnaissance

Aujourd'hui, Ferdinand de Lesseps est honoré par de nombreuses institutions et infrastructures qui portent son nom. Des statues, des écoles et des centres de recherche perpétuent sa mémoire et célèbrent ses contributions remarquables.

L'Héritage d'un Visionnaire à la Fin de Sa Vie

La mort de Ferdinand de Lesseps en 1894 marque la fin d'une ère d'innovation audacieuse et de diplomatie efficace. Son héritage, tant dans la construction du canal de Suez que dans ses tentatives avec le canal de Panama, reste une source d'inspiration et de réflexion pour les générations futures. Ferdinand de Lesseps a su démontrer que la détermination et la vision peuvent surmonter des défis apparemment insurmontables, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de l'ingénierie et des relations internationales.

Le Général Jean de Lattre de Tassigny est une figure emblématique de l'histoire militaire française, reconnu pour son leadership exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Sa nomination en tant que Haut-Commissaire en Indochine marque une étape déterminante dans les efforts de la France pour maintenir son influence dans la région face aux aspirations indépendantistes croissantes. Cet article explore les circonstances de sa nomination, les défis qu'il a affrontés, ses stratégies pour restaurer l'ordre et l'impact durable de son mandat sur l'histoire de l'Indochine et de la France.

Contexte Historique et Politique Avant la Nomination

La Situation de l'Indochine Française au Début des Années 1950

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine française est confrontée à une instabilité politique croissante et à une montée des mouvements indépendantistes, notamment le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. La décolonisation, en cours dans de nombreuses parties du monde, exerce une pression considérable sur la France pour qu'elle revoie sa politique coloniale.

Les Défis Internes en France

La France, après les ravages de la guerre, est en pleine reconstruction économique et sociale. Le gouvernement français est divisé sur la question de l'Indochine, oscillant entre la volonté de maintenir l'empire colonial et la reconnaissance des mouvements de libération nationale.

Les Pressions Internationales

La guerre froide et le contexte international compliquent davantage la situation. Les États-Unis soutiennent la France dans sa lutte contre le communisme en Asie du Sud-Est, tandis que l'Union soviétique et la Chine appuient les mouvements indépendantistes, intensifiant les tensions régionales.

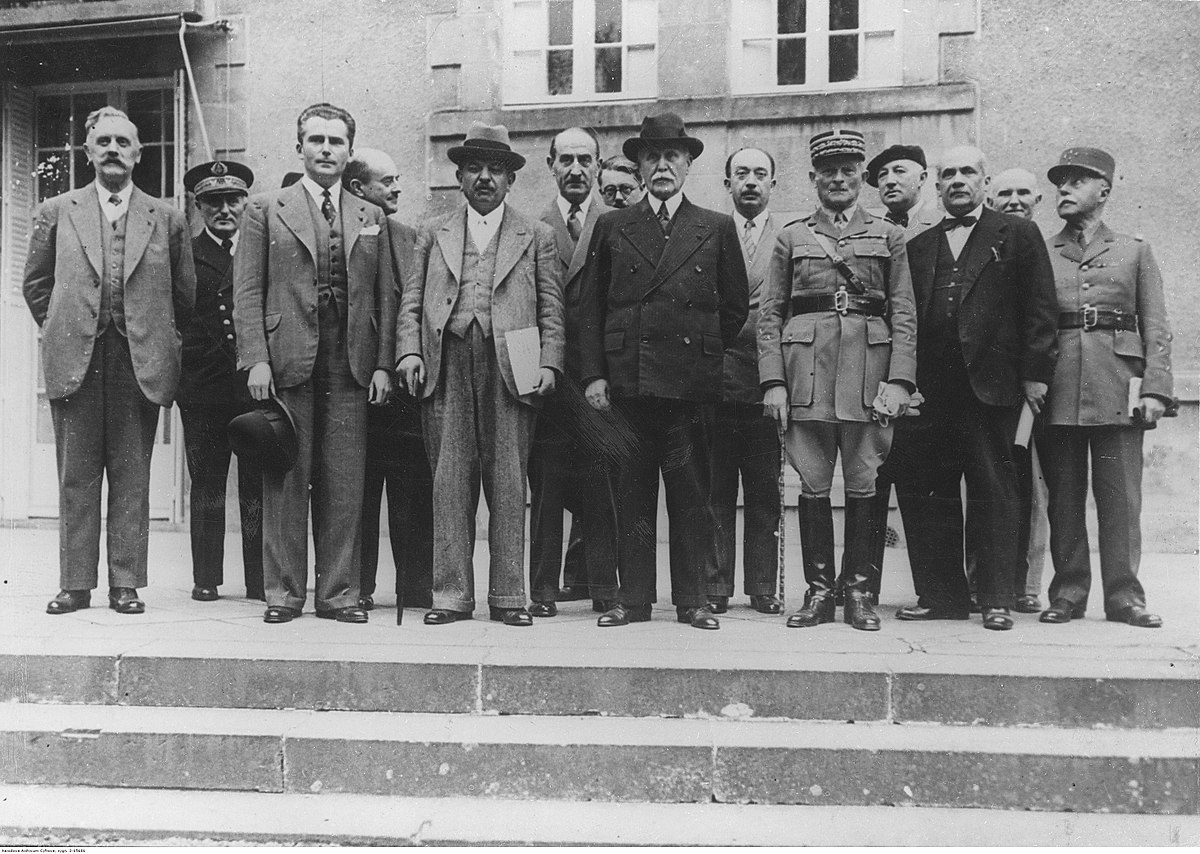

La Nomination du Général De Lattre de Tassigny

Parcours Militaire du Général De Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération, a démontré ses compétences tactiques et son leadership lors de la campagne d'Italie et de la libération de la France. Sa réputation de stratège aguerri et de leader respecté le rend éligible pour des missions de haute importance.

Les Motifs de sa Nomination

Face à l'échec des tentatives précédentes pour stabiliser la région, le gouvernement français décide de nommer un leader militaire expérimenté pour reprendre le contrôle de la situation en Indochine. La nomination de De Lattre vise à instaurer une autorité forte capable de gérer les tensions et de rétablir l'ordre.

Les Objectifs Assignés

En tant que Haut-Commissaire, De Lattre est chargé de réorganiser les forces françaises, de rétablir la discipline, et de négocier avec les leaders locaux pour tenter de trouver une solution politique durable au conflit.

Stratégies et Actions en Indochine

Réorganisation des Forces Françaises

De Lattre entreprend une réorganisation complète des troupes françaises en Indochine, améliorant la logistique, la formation et la discipline. Il met en place des stratégies militaires pour contrer les tactiques du Viet Minh et renforcer la présence française dans les zones clés.

Initiatives Politiques et Négociations

Conscient que la force seule ne suffira pas à résoudre le conflit, De Lattre engage des négociations avec les leaders indépendantistes. Il cherche à instaurer un dialogue constructif pour apaiser les tensions et explorer des solutions politiques qui pourraient mener à une coexistence pacifique.

Relations avec les Forces Locales et Alliés

Le général travaille à renforcer les relations avec les dirigeants locaux pro-français et cherche le soutien des alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour obtenir des ressources et une assistance stratégique dans ses efforts de stabilisation.

Défis et Résistances

Résistance du Viet Minh

Le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, demeure résolument indépendantiste et continue de mener des opérations de guérilla contre les forces françaises. Leur détermination et leur connaissance du terrain posent des défis constants à De Lattre.

Tensions Internes et Critiques

De Lattre fait face à des critiques au sein même du gouvernement français, certains remettant en question la viabilité de la présence française en Indochine. Il doit naviguer entre les attentes politiques et les réalités sur le terrain.

Enjeux Socio-économiques

La guerre a des impacts dévastateurs sur la population civile et l'économie de l'Indochine. De Lattre doit adresser les besoins humanitaires tout en poursuivant les objectifs militaires, ce qui complique davantage sa mission.

Héritage et Impact de sa Mission

Succès et Échecs

Bien que De Lattre ait réussi à renforcer temporairement les forces françaises et à instaurer une certaine stabilité, le conflit en Indochine persiste et s'intensifie, menant finalement à la défaite française à Dien Bien Phu en 1954.

Influence sur les Politiques Coloniales Françaises

La mission de De Lattre en Indochine a des répercussions durables sur la politique coloniale française, influençant les décisions futures concernant d'autres colonies et la gestion des conflits de décolonisation.

Mémoire et Reconnaissance

Jean de Lattre de Tassigny est reconnu pour son engagement et son dévouement, même si les résultats de sa mission restent mitigés. Son rôle en Indochine fait partie intégrante de son héritage militaire et de sa contribution à l'histoire française.

Réorganisation de l'Indochine Française

La nomination du Général Jean de Lattre de Tassigny en tant que Haut-Commissaire en Indochine représente une tentative déterminée de la France pour maintenir son empire colonial face à des forces indépendantistes en plein essor. Bien que ses efforts aient temporairement stabilisé la situation, les défis complexes et les dynamiques changeantes de la région ont finalement conduit à la fin de la présence française en Indochine. Néanmoins, le leadership de De Lattre reste une illustration poignante des efforts de la France pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la décolonisation et de la guerre moderne. Son héritage continue d'influencer les réflexions sur le rôle militaire et politique dans les contextes de conflit et de transition nationale.

L'année 1940 est un tournant décisif dans l'histoire de la France, marquée par la défaite militaire face à l'Allemagne nazie et la naissance du régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Cette formation gouvernementale a profondément transformé le paysage politique, social et moral du pays, instaurant une période sombre caractérisée par la collaboration et la résistance. Cet article explore les circonstances menant à la formation du gouvernement Pétain, les principales actions entreprises par ce régime, ainsi que les répercussions durables sur la France contemporaine.

Contexte Historique de 1940

La Seconde Guerre mondiale en France

En mai 1940, la France est plongée dans une guerre éclatante contre les forces de l'Axe. Les offensives allemandes, notamment la Blitzkrieg, mettent rapidement en déroute les armées françaises et britanniques, conduisant à une situation militaire désespérée.

L'Invasion allemande et la chute de Paris

L'avancée rapide des troupes allemandes aboutit à la chute de Paris le 14 juin 1940. Face à l'effondrement imminent, le gouvernement français est contraint de fuir vers Bordeaux, puis vers Tours, cherchant une solution pour capituler tout en préservant une certaine dignité nationale.

L'appel du 18 juin et la division nationale

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel depuis Londres, invitant les Français à continuer la lutte. Cet appel marque le début de la résistance française, créant une fracture entre ceux qui acceptent la défaite et ceux qui choisissent de résister.

La Rencontre à Vichy et la Chute du Gouvernement Reynaud

Les Négociations entre Pétain et le Gouvernement

Face à la situation militaire désastreuse, le président du Conseil, Paul Reynaud, engage des négociations avec le maréchal Philippe Pétain, ancien héros de la Première Guerre mondiale. Ces discussions visent à trouver une issue à la crise nationale et à envisager une nouvelle gouvernance.

La Démission de Reynaud et l'Ascension de Pétain

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne, laissant la place à Philippe Pétain, figure respectée pour sa réputation militaire. Pétain accepte de former un nouveau gouvernement, marquant ainsi le début du régime de Vichy.

Les Bases du Régime de Vichy

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy, dans le centre de la France, choisissant cette ville pour son isolement relatif et son symbolisme. Pétain prône une politique de "Révolution nationale", visant à restaurer les valeurs traditionnelles et à collaborer avec l'Allemagne nazie.

Les Principes et les Actions du Gouvernement Pétain

La Politique de Collaboration

Le régime de Vichy adopte une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, acceptant de coopérer économiquement et militairement. Cette collaboration se manifeste par la mise en œuvre du Service du travail obligatoire (STO) et la participation française à la persécution des Juifs.

La Révolution Nationale

Pétain lance une "Révolution nationale" visant à renverser les acquis de la République et à instaurer un ordre autoritaire basé sur des valeurs conservatrices, telles que l'autorité, la famille et le travail. Cette idéologie s'oppose aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la République.

La Répression et la Persécution

Le régime de Vichy met en place des mesures répressives contre les résistants, les opposants politiques et les minorités ethniques. Les lois anti-juives sont renforcées, et des rafles de Juifs sont organisées en coopération avec les autorités allemandes.

La Résistance et les Conséquences du Régime Pétain

L'Émergence de la Résistance Française

Face à l'oppression et à la collaboration, des mouvements de résistance se forment à travers le pays. Des figures emblématiques comme Jean Moulin et des réseaux tels que le Front National résistent activement contre le régime de Vichy et l'occupation allemande.

La Fin du Régime de Vichy

Avec la libération de la France en 1944, le régime de Vichy s'effondre. Philippe Pétain est arrêté et jugé pour haute trahison. Le pays entame alors une période de reconstruction et de réconciliation nationale.

Les Héritages et les Leçons de Vichy

Le régime de Vichy laisse une empreinte durable sur la mémoire collective française. Les débats sur la collaboration, la résistance et la responsabilité nationale persistent, influençant les politiques et les mémoires historiques jusqu'à aujourd'hui.

L'Ascension de Philippe Pétain

La formation du gouvernement Pétain en 1940 représente une période complexe et douloureuse de l'histoire française. Confronté à une défaite militaire écrasante, le maréchal Pétain choisit la collaboration avec l'Allemagne nazie, entraînant des conséquences tragiques pour le pays et ses habitants. Cependant, cette période est également marquée par la résilience et le courage des résistants qui ont lutté pour la liberté et la dignité humaine. L'étude de ce régime permet de mieux comprendre les défis de la souveraineté nationale en temps de crise et les implications morales des choix politiques.

L'année 1890 marque la naissance de Fritz Lang, un nom qui deviendra synonyme d'innovation et de vision dans le monde du cinéma. Né à Vienne, en Autriche, Lang a su transcender les barrières culturelles et artistiques pour devenir l'un des réalisateurs les plus influents de l'histoire du septième art. Cet article retrace les premières années de Fritz Lang, explore les facteurs qui ont forgé son génie créatif, et examine comment ses débuts annoncent l'aube d'une légende cinématographique.

Un Contexte Historique et Culturel en 1890

Vienne à la Fin du XIXe Siècle

En 1890, Vienne est au cœur de l'Empire austro-hongrois, une métropole vibrante connue pour son dynamisme culturel et artistique. La ville est un creuset d'idées nouvelles, où les arts, la musique et les sciences prospèrent, offrant un terreau fertile pour les esprits créatifs comme celui de Fritz Lang.

Innovations Technologiques et Naissance du Cinéma

L'année 1890 se situe à une époque où la technologie cinématographique commence à émerger. Les premières expérimentations avec la caméra et le cinéma se multiplient, ouvrant la voie à une nouvelle forme d'expression artistique. Ces innovations technologiques influenceront profondément la carrière future de Lang.

Les Premières Années de Fritz Lang

Enfance et Formation

Fritz Lang, né Friedrich Johann Lang, grandit dans un environnement marqué par la diversité culturelle de Vienne. Dès son jeune âge, il montre un intérêt pour les arts et les sciences, une combinaison qui deviendra caractéristique de son œuvre cinématographique. Son éducation et ses premières expériences artistiques jouent un rôle crucial dans le développement de sa vision créative.

Influences Artistiques et Littéraires

Lang est profondément influencé par les mouvements artistiques de son époque, tels que le symbolisme et l'expressionnisme. Les œuvres de ses contemporains, ainsi que les classiques de la littérature, nourrissent son imagination et inspirent son approche unique du storytelling visuel.

L’Éveil d’un Génie Cinématographique

Les Premiers Pas dans le Cinéma

À l’aube du XXe siècle, Fritz Lang s’immerge dans le monde naissant du cinéma. Ses premières expériences en tant qu'assistant réalisateur et scénariste lui permettent de se familiariser avec les techniques cinématographiques émergentes et de développer son propre style narratif.

Les Collaborations et les Projets Pionniers

Lang collabore avec des pionniers du cinéma, participant à des projets innovants qui repoussent les limites de la narration et de la technique. Ces collaborations sont essentielles pour affiner ses compétences et forger sa réputation dans l’industrie cinématographique.

La Vision Artistique de Fritz Lang

La vision artistique de Lang se distingue par une esthétique soignée et une narration complexe. Il aspire à créer des œuvres qui transcendent le simple divertissement, explorant des thèmes profonds tels que la moralité, le pouvoir et la condition humaine.

Vers la Légende – Les Premiers Succès

Les Films Révolutionnaires de Début de Carrière

Les premières réalisations de Lang commencent à attirer l’attention, grâce à leur originalité et à leur profondeur. Des films tels que Metropolis et M témoignent de sa capacité à marier esthétique visuelle et narration complexe, établissant sa place parmi les grands réalisateurs.

L’Impact sur le Cinéma Mondial

Les œuvres de Lang influencent profondément le cinéma mondial, inspirant des générations de réalisateurs et contribuant à l’évolution des genres cinématographiques. Son approche innovante pave la voie à de nouvelles formes d’expression artistique et narrative.

Reconnaissance et Héritage

Fritz Lang reçoit une reconnaissance internationale pour ses contributions au cinéma. Son héritage perdure, non seulement à travers ses films emblématiques, mais aussi par l’influence qu’il exerce sur les pratiques cinématographiques contemporaines.

L’Ascension d’un Maître du Cinéma

La naissance de Fritz Lang en 1890 annonce l’émergence d’une figure emblématique du cinéma mondial. De ses premières années à Vienne jusqu’à ses premiers succès cinématographiques, Lang a su canaliser son environnement culturel et technologique pour forger une carrière légendaire. Son héritage perdure, rappelant à quel point les débuts modestes peuvent mener à des accomplissements extraordinaires. Fritz Lang reste une source d’inspiration, illustrant parfaitement l’aube d’une légende cinématographique née en 1890.

Giacomo Puccini, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de l'opéra, reste une figure incontournable du répertoire lyrique mondial. À travers ses œuvres intemporelles, telles que La Bohème, Tosca, Madama Butterfly et Turandot, Puccini a captivé des générations d'amateurs d'opéra, alliant passion, drame et beauté musicale dans des compositions qui continuent d'émouvoir des milliers de spectateurs aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un hommage à un compositeur, mais à un homme qui a su incarner l’essence même de la mélodie italienne, transformant l’opéra en une expérience émotionnelle inoubliable. Cet article retrace l'ascension de Puccini, son héritage et l'impact qu’il a eu sur la musique et la culture de son époque.

L'Enfance et les Premiers Pas Musicaux

Une naissance dans une famille musicale

Né à Lucques, en Toscane, en 1858, Giacomo Puccini provient d'une famille de musiciens. Son père, Michele Puccini, était un compositeur et un chef d'orchestre respecté, bien que sa carrière ait été marquée par des luttes financières. Le jeune Giacomo baigne donc dans la musique dès son plus jeune âge. Après des études au conservatoire de Milan, Puccini commence à s’affirmer comme un compositeur talentueux, marqué par une profonde admiration pour les maîtres italiens du bel canto, mais aussi par des influences extérieures qui l’amènent à s’imprégner de styles musicaux modernes.

Les premières œuvres : Un compositeur en devenir

Les premières œuvres de Puccini, bien qu’encore inconnues du grand public, révèlent déjà son génie mélodique. Son opéra Le Villi (1884) suscite l'attention de la critique, marquant le début d'une série de créations qui établiront son nom parmi les plus grands compositeurs. Bien qu'il ait souffert de doutes et de révisions au début de sa carrière, Puccini trouve peu à peu sa voie, forgeant une esthétique unique qui lui permettra de se démarquer des autres compositeurs contemporains.

Le Génie Puccinien et ses Œuvres Phare

La Bohème : Un chef-d'œuvre de la jeunesse et de la passion

La Bohème (1896) est l'une des œuvres les plus célèbres de Puccini, incarnant la jeunesse, l'amour et la souffrance. Basée sur les écrits de Henri Murger, l’opéra raconte l’histoire d’un groupe de jeunes artistes à Paris, naviguant entre la vie bohème et les épreuves du quotidien. La musique de Puccini, à la fois tendre et dramatique, dépeint à la perfection l’intensité de leurs émotions, avec des arias comme "Che gelida manina" ou "Mi chiamano Mimi" devenus incontournables.

Tosca : Une œuvre de tension et de tragédie

Premier chef-d'œuvre de Puccini dans le registre dramatique, Tosca (1900) est une œuvre où la passion humaine, le pouvoir, la politique et la religion s’entrelacent dans une tragédie déchirante. L'opéra se distingue par son intensité dramatique, et Puccini y explore des personnages profondément humains, notamment Tosca, une diva d'opéra, et Cavaradossi, un peintre révolutionnaire. Les thèmes de la politique et de la tyrannie qui résonnent dans l’opéra demeurent puissants et actuels, renforçant la pertinence de cette œuvre.

Madama Butterfly : L'un des plus grands drames amoureux

Madama Butterfly (1904) reste l'une des œuvres les plus poignantes et appréciées de Puccini. L'histoire tragique d'une geisha japonaise, Cio-Cio-San, et de l’officier américain Pinkerton, qui la trahit, explore les thèmes de l’amour non réciproque et de l’honneur. Puccini parvient à une fusion parfaite entre la musique et le drame, en utilisant des motifs mélodiques qui véhiculent l’émotion de manière bouleversante. L'opéra s'est imposé comme un pilier du répertoire international et continue de toucher les spectateurs du monde entier.

L'Héritage Musical et l'Impact Culturel

L’évolution de l’opéra italien au XXe siècle

Puccini a joué un rôle clé dans l’évolution de l’opéra italien, non seulement par ses compositions, mais aussi par sa capacité à s’adapter aux nouvelles techniques et aux goûts du public. Alors que la tradition du bel canto se poursuivait, il a intégré des éléments modernes dans ses opéras, en particulier dans la manière dont il exploite les harmonies et l'orchestration pour souligner la psychologie des personnages. Ses œuvres continuent d'influencer de nombreux compositeurs et opéras contemporains.

Un héritage vivant sur les scènes du monde

L’héritage de Puccini se poursuit chaque année sur les scènes des plus grands théâtres du monde. Ses opéras sont régulièrement joués et sont considérés comme des classiques du répertoire lyrique. Le caractère universel de ses thèmes — l’amour, la perte, la guerre et la révolte — et la force émotionnelle de sa musique garantissent que son œuvre perdurera pour les générations futures. Les jeunes artistes, les chefs d'orchestre et les metteurs en scène continuent de redécouvrir et de réinterpréter ses œuvres, s’assurant que l’influence de Puccini ne se limite pas à une époque révolue, mais demeure une partie vivante de la culture mondiale.

La Dernière Saison : La Fin d'un Maître

Les dernières années de Giacomo Puccini

Vers la fin de sa vie, Puccini fait face à des épreuves personnelles et professionnelles, dont une longue maladie. Malgré cela, il continue de composer, cherchant à compléter son ultime chef-d'œuvre, Turandot. La composition de cette œuvre restera inachevée, Puccini mourant en 1924 avant d'avoir pu voir l’opéra dans sa version complète. Cependant, Turandot devient un autre pilier du répertoire opératique, magnifiquement achevé par Franco Alfano.

L'héritage intemporel de Puccini

Bien que la mort de Puccini ait mis fin à une époque dorée de l’opéra, son œuvre a traversé les générations. Turandot, ainsi que ses autres opéras, continue d’être chanté sur les scènes internationales, faisant vivre l'esprit du Maestro à travers la musique et le drame. Sa contribution à l’opéra italien et mondial reste incontestée, et son héritage est célébré à chaque représentation de ses œuvres.

L'Artiste Éternel de l'Opéra Italien

Giacomo Puccini est, sans aucun doute, l'un des plus grands maîtres de l'opéra italien, et son œuvre continue de résonner dans le cœur des mélomanes à travers le monde. De La Bohème à Turandot, chaque composition est une œuvre d'art vivante qui allie la puissance émotionnelle à une sophistication musicale incomparable. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage non seulement pour son génie créatif, mais aussi pour sa capacité à transmettre, à travers la musique, les émotions humaines les plus profondes. Adieu au Maestro, mais son héritage est bien vivant.

Henri Fabre, un nom souvent associé à l’aéronautique, est l’un des pionniers les plus remarquables dans l’histoire de l’aviation. Moins connu que d’autres figures emblématiques comme les frères Wright ou Louis Blériot, Fabre a pourtant marqué de manière significative les premiers pas de l’humanité dans le domaine du vol. Son exploit, un vol réussi en 1910 avec un hydravion, est un jalon fondamental dans l’histoire de l'aviation et fait de lui un personnage incontournable de cette époque. Cet article explore la naissance de Henri Fabre, ses influences et son rôle dans les débuts de l’aviation.

Les Origines de Henri Fabre

Une enfance dans le Sud de la France

Henri Fabre naît le 29 novembre 1882 à Marseille, dans une époque où les sciences et la technologie connaissent des avancées rapides, mais où le vol humain reste encore un rêve lointain. Il grandit dans une famille modeste et développe dès son jeune âge une grande curiosité pour la mécanique et l'ingénierie. Bien que son parcours scolaire ait été marqué par une passion pour les sciences naturelles, c’est sa fascination pour le vol qui va vraiment guider son avenir.

L’influence de la mer et de la navigation

Bien que l'aviation fût son objectif ultime, Henri Fabre est également attiré par la mer et la navigation. Avant de se consacrer entièrement à l’aviation, il a l’occasion de travailler dans des chantiers navals. L’expérience acquise dans la construction navale, notamment la conception de bateaux et d'hydravions, sera déterminante pour ses futures recherches. Ce lien avec la mer et les bateaux va devenir un pilier dans l’élaboration de son propre projet d'hydravion, l'élément qui marquera son nom dans l'histoire.

La Passion pour l'Aviation et le Projet d'Hydravion

L'inspiration et les premiers pas dans l'aéronautique

Au début du XXe siècle, l'aviation commence à susciter un intérêt croissant dans le monde entier. Henri Fabre, passionné par cette évolution, se plonge dans l’étude des théories aéronautiques et des travaux de pionniers comme Clément Ader et Alberto Santos-Dumont. Mais c’est son intérêt particulier pour l’hydravion qui va le distinguer des autres inventeurs de l’époque. À une époque où les avions terrestres sont encore en phase de développement, Fabre veut franchir un nouveau cap en combinant les concepts de vol et de navigation maritime.

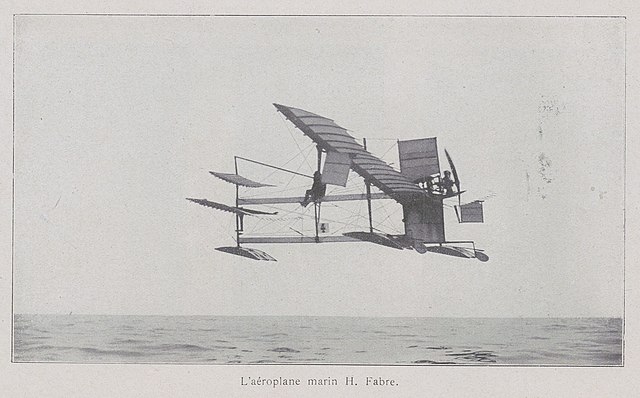

La conception du Fabre Hydravion

Henri Fabre se lance dans la conception de son propre avion, qu’il appelle le Fabre Hydravion. Ce modèle innovant est un hydravion à flotteurs, adapté à un décollage et un atterrissage sur l’eau, une technologie révolutionnaire pour l’époque. Il utilise des matériaux légers et une aérodynamique poussée pour garantir la stabilité du vol. Après plusieurs mois de conception et d’essais, Henri Fabre réussit enfin à faire décoller son appareil le 28 mars 1910, sur le lac de Berre, près de Marseille.

Le Vol Historique et ses Conséquences

Le premier vol réussi du Fabre Hydravion

Le 28 mars 1910, Henri Fabre réalise un exploit qui restera gravé dans les annales de l’histoire de l’aviation. Son hydravion décolle avec succès, marquant ainsi le premier vol d’un avion à hydravion dans l’histoire. Ce vol, bien qu’encore modeste en termes de distance et de durée, est une percée technique majeure et fait de Fabre un pionnier incontesté de l’aéronautique. Sa démonstration met en lumière la possibilité de relier la mer et le ciel, ouvrant ainsi la voie à de futures innovations dans le domaine des hydravions.

L'impact sur l’aviation et la reconnaissance internationale

Ce vol historique marque un tournant pour l’aviation, car il inspire d’autres chercheurs et inventeurs à développer des appareils capables de voler et d’atterrir sur l’eau. Bien que Fabre ne reçoive pas une reconnaissance immédiate à la hauteur de son exploit, son invention influence durablement les développements suivants dans l’aviation maritime. À partir de ce moment, la communauté scientifique et aéronautique commence à considérer sérieusement les hydravions comme un domaine d’avenir pour le transport et la guerre.

Henri Fabre et l’Héritage de son Oeuvre

Les années après l'exploit d'Henri Fabre

Après son vol historique, Henri Fabre continue de travailler dans le domaine de l’aéronautique, bien qu'il soit moins médiatisé que certains de ses contemporains. Il reste un défenseur de la recherche scientifique et de l'innovation. Bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que ceux des plus grands pionniers de l'aviation, son héritage reste intact à travers son invention. Fabre continue à promouvoir l’hydravion comme une solution viable pour les traversées maritimes et les applications militaires.

Un précurseur dans le développement des hydravions

Henri Fabre est souvent oublié dans les récits traditionnels de l'histoire de l'aviation, mais il reste un précurseur important dans le développement des hydravions. Ses recherches et ses essais pratiques ont pavé la voie à d'autres innovations, et son nom est honoré par ceux qui reconnaissent la contribution fondamentale qu'il a apportée à la construction d'une aviation plus moderne et plus versatile. Il reste une figure emblématique pour ceux qui croient en l'importance de l'innovation technologique et de l'audace.

L’Homme qui a transformé l’Histoire des Vols

La naissance de Henri Fabre en tant que pionnier de l’aviation se révèle être un tournant crucial dans l’histoire des transports aériens et maritimes. Son exploit avec le Fabre Hydravion en 1910 marque le début d’une nouvelle ère pour les inventions aéronautiques. Si son nom n’a pas la même renommée que celui d’autres inventeurs célèbres, son rôle de précurseur est indéniable, et son héritage demeure toujours vivace dans les technologies modernes de l’aviation. Henri Fabre a ouvert une voie que d’autres ont suivie, transformant l’histoire du vol humain.

Le 28 novembre 1947, le Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque, l'un des héros les plus emblématiques de la Libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, trouve la mort dans un accident de voiture. Sa disparition prématurée à l'âge de 52 ans marque la fin d'une carrière militaire brillante et le départ d'un homme qui incarna le courage, le patriotisme et l'engagement. Cette tragédie survient alors que la France commence à reconstruire son avenir, et Leclerc, à la tête de la 2e Division Blindée, était une figure incontournable de l'après-guerre.

Leclerc, un Héros de la Seconde Guerre Mondiale

Le Parcours du Maréchal Leclerc

Né en 1902, Philippe Leclerc a rapidement su se faire remarquer dans les rangs de l'armée française. Son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement lors de la Libération de la France, fait de lui l'un des grands stratèges de l'époque. À la tête de la 2e Division Blindée, il joue un rôle essentiel lors du Débarquement de Normandie et dans la libération de Paris, où il reçoit les honneurs pour sa bravoure.

L'ascension de Leclerc après la Libération

Après la fin de la guerre, Leclerc continue d'occuper des positions de haute responsabilité. Il devient une figure clé de la reconstruction militaire et politique de la France. Ses talents de commandant et son rôle dans l'organisation des forces armées françaises de l’après-guerre lui valent une reconnaissance nationale et internationale.

L'Accident Fatal

Le Dernier Voyage du Maréchal

Le 28 novembre 1947, alors qu'il se rend à Paris, Leclerc prend place dans une voiture militaire avec son chauffeur. La route est difficile, les conditions météorologiques sont mauvaises, et un accident tragique survient près de Paris. L'auto s'écrase, et le Maréchal Leclerc perd la vie dans l'impact. Cet événement inattendu secoue la nation, tant Leclerc était apprécié non seulement pour ses exploits militaires mais aussi pour sa personnalité.

Les circonstances de l'accident

Les circonstances exactes de l'accident restent floues. Selon les témoins, la route était glissante à cause de la pluie et de la brume. Certains évoquent également une vitesse excessive, d'autres attribuent l'incident à un problème mécanique de la voiture. Quoi qu'il en soit, la disparition du Maréchal est un choc, surtout en raison de la jeunesse de son âge et de ses projets d'avenir.

L'Héritage du Maréchal Leclerc

Un Héros Inoubliable de la Libération

Philippe Leclerc reste dans l’histoire comme un héros de la Libération. Il incarne les valeurs de courage et d’héroïsme qui ont marqué la résistance française face à l'occupation allemande. Son rôle dans la Libération de Paris et sa capacité à mener ses hommes à travers les épreuves de la guerre font de lui une figure emblématique de la France libre.

La Postérité du Maréchal

Bien que sa vie ait été écourtée, l'héritage du Maréchal Leclerc est immense. Son nom reste associé à la grandeur militaire de la France et à la libération des territoires occupés. Des monuments, des rues et des écoles portent son nom en hommage à son sacrifice et à son rôle crucial pendant la guerre. Leclerc a également marqué l’histoire en tant que commandant et stratège, laissant une empreinte indélébile sur les forces armées françaises.

La Fin d'une Figure Héroïque

La mort de Philippe Leclerc, survenue bien trop tôt, a privé la France d'une de ses plus grandes figures militaires et d'un homme d'exception. Sa mémoire perdure aujourd'hui à travers les monuments qui lui rendent hommage, mais aussi dans le cœur des Français, qui continuent de célébrer son courage et son sacrifice. Leclerc restera à jamais un symbole du courage face à l'adversité et un héros national inoubliable.

Eugène Adrien Ducretet, né en 1844, est une figure incontournable de l’histoire de la radiotechnique et de l’électronique. Son nom est lié à des avancées majeures dans le développement des technologies de communication sans fil et dans l’évolution de la radio. À travers son travail, Ducretet a contribué à la naissance de l’industrie de la radiophonie et a jeté les bases de nombreuses innovations qui façonneront le XXe siècle. Cet article explore les premières années de ce pionnier, son parcours scientifique et les découvertes qui l’ont propulsé au rang de figure clé dans le monde des sciences physiques et de l’ingénierie.

Les Premières Années - De la Formation à l'Innovation

Eugène Ducretet grandit dans un environnement propice à l’éveil scientifique. Son enfance, marquée par une curiosité insatiable, lui permet de développer un intérêt pour la physique et les sciences appliquées. Dès ses premières années d’études, Ducretet montre un talent particulier pour les technologies mécaniques et électriques.

Les Études de Ducretet

Après avoir poursuivi des études à l'École Polytechnique, Eugène Adrien Ducretet se spécialise dans les sciences appliquées, particulièrement dans le domaine de l’électricité. C’est au contact des grandes avancées de son époque que son esprit innovant commence à se forger. Inspiré par les travaux de scientifiques comme Hertz et Marconi, il s’oriente rapidement vers les domaines de la radiophonie et des télécommunications sans fil.

La Naissance d’un Ingénieur Visionnaire

Dès le début de sa carrière, Ducretet se distingue par ses inventions et ses recherches, qui attirent l'attention des cercles scientifiques. Ce sont ses premières expérimentations dans le domaine de la radiophonie qui marqueront le début de son empreinte dans le domaine de la radiotechnique.

Ducretet et la Radiotechnique - Une Révolution Technologique

À la fin du XIXe siècle, la radiotechnique en est encore à ses balbutiements. Cependant, Eugène Ducretet va rapidement devenir l'un des pionniers en la matière. Ses travaux sur les premières expériences de transmission radio vont le rendre célèbre et permettre d'envisager la communication à longue distance sans fil.

Les Premières Expériences de Transmission Radio

En 1898, Ducretet réussit à réaliser la première transmission radio en France, une avancée qui révolutionne les télécommunications. En développant des appareils de plus en plus perfectionnés, il rend possible la diffusion de signaux sans fil sur de longues distances. Ce progrès, qui semblait jusqu’alors impossible, va ouvrir la voie à de nouvelles applications dans le domaine de la communication.

L’Invention du Détecteur de Radio

Un autre grand moment de la carrière de Ducretet fut l’invention du détecteur de radio, un appareil permettant de capter et d’amplifier les signaux radio. Cette invention est considérée comme un véritable jalon dans l’histoire de la radiophonie, car elle permet une meilleure qualité de transmission et contribue à la propagation des premiers émetteurs de radio à travers le monde.

Un Héritage Durable - Ducretet et l'Industrie de la Radio

L'impact de Ducretet ne se limite pas à ses inventions. Sa vision d’un avenir dominé par les technologies sans fil a joué un rôle clé dans la transformation de la radio en industrie. Il fonde la société Ducretet-Thomson, qui devient l’un des leaders dans la fabrication des premiers postes de radio et des équipements associés.

L’Essor de la Radio en France

L’impulsion donnée par Ducretet à l’industrie de la radio en France est considérable. En tant que fondateur de l’une des premières entreprises de production d’appareils de radiocommunication, il contribue activement à la démocratisation de la radio et à l’essor des premières stations de radiodiffusion.

L'Influence sur la Science et la Technologie

Au-delà de ses inventions, l’héritage scientifique de Ducretet continue d’influencer l’évolution des technologies modernes. Ses travaux ont ouvert la voie à des développements majeurs dans le domaine des télécommunications et de l’électronique, dont les applications se retrouvent dans des secteurs aussi variés que la télévision, l’aviation, et les communications militaires.

Pionnier de la Radiotechnique

Eugène Adrien Ducretet est l’un des pionniers les plus influents de l’histoire de la radiotechnique. Son travail a non seulement permis la naissance de la radiophonie moderne, mais a également préparé le terrain pour de futures innovations dans les télécommunications sans fil. À travers son parcours, Ducretet incarne l’esprit d’innovation et de vision qui a marqué le tournant technologique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Son héritage est toujours vivant aujourd’hui, non seulement dans les appareils que nous utilisons quotidiennement, mais aussi dans l’âme de l’industrie des communications modernes.

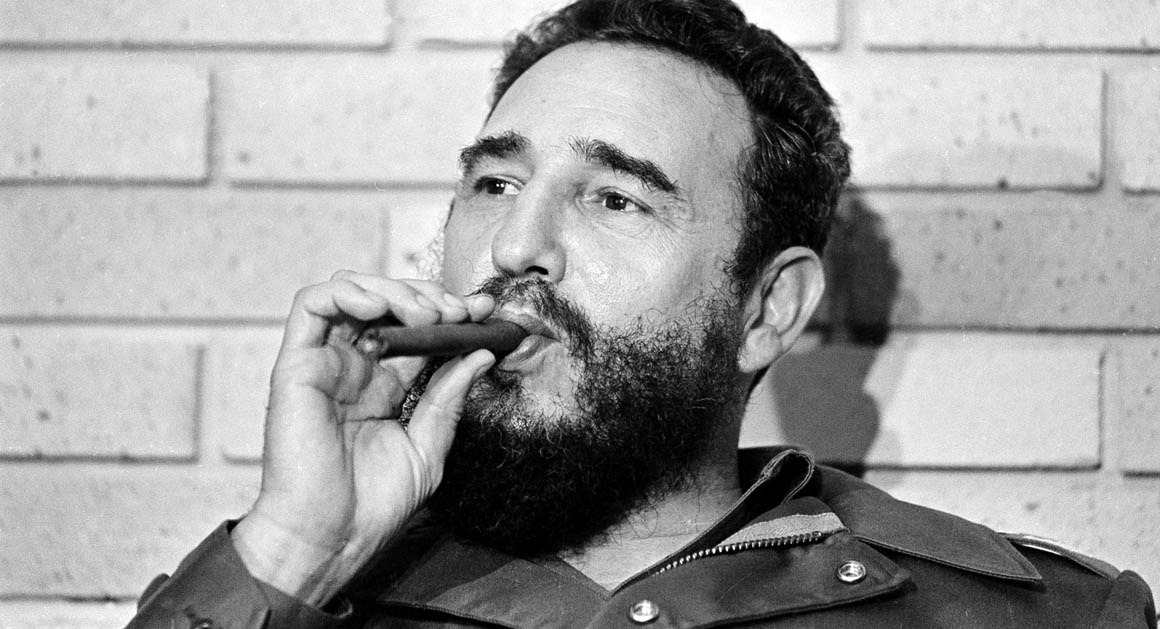

Le 25 novembre 2016, Fidel Castro, l'un des personnages les plus emblématiques du XXe siècle, s’éteint à l’âge de 90 ans, marquant ainsi la fin d'une époque pour Cuba et pour le monde. Leader de la révolution cubaine de 1959, il a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de cinq décennies, laissant une empreinte indélébile sur l’histoire de l’Amérique latine et du monde. Son décès a suscité des réactions contrastées à travers le monde, symbolisant la fin d’une ère de confrontation idéologique entre le communisme et le capitalisme. Cet article revient sur la vie de Fidel Castro, ses accomplissements, et l’héritage complexe qu’il laisse derrière lui.

La Révolution Cubaine : Le Commencement de la Légende

Le Contexte de la Révolution