Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le Progrès Industriel

Quand on pense aux chaînes de restauration rapide, KFC, ou Kentucky Fried Chicken, fait inévitablement partie des premières marques qui viennent en tête. Célèbre pour son poulet frit croustillant, son logo au visage souriant du Colonel Sanders et son mélange secret d'herbes et d'épices, KFC est bien plus qu'un simple fast-food. C'est une histoire d'innovation, de persévérance et de passion pour la cuisine. Cet article retrace l'origine et l'évolution de KFC, de ses débuts modestes à sa reconnaissance internationale.

Les Origines de KFC et du Colonel Sanders

Harland Sanders : L'Homme Derrière la Marque

Harland David Sanders, connu sous le nom de Colonel Sanders, est le fondateur de KFC. Né en 1890 dans une famille modeste de l’Indiana, aux États-Unis, il découvre la cuisine dès son jeune âge pour nourrir ses frères et sœurs après la mort de son père. Malgré un parcours professionnel difficile, il reste passionné de cuisine.

Le Premier Restaurant dans une Station-Service

En 1930, alors qu'il dirige une station-service à Corbin, dans le Kentucky, Sanders commence à servir des repas aux voyageurs pour arrondir ses revenus. Il développe peu à peu une recette de poulet frit en utilisant une technique de cuisson rapide et une combinaison secrète de 11 herbes et épices. Ses clients, conquis, font rapidement sa renommée locale.

L'Expansion : La Création du Modèle de Franchise KFC

La Popularité Croissante et les Premières Franchises

À mesure que le poulet frit de Sanders devient célèbre, il décide de se lancer dans la franchise pour toucher un plus large public. En 1952, il ouvre la première franchise KFC en dehors du Kentucky, dans l'Utah, avec un restaurateur local, Pete Harman. Ce succès marque le début de l’expansion rapide de KFC.

Une Recette Secrète et un Branding Unique

Le mélange unique d’herbes et d’épices, encore tenu secret aujourd’hui, devient le cœur de l’identité de KFC. Le visage de Sanders, associé à l'uniforme de colonel, devient le symbole de la marque, renforçant l'image d'un produit authentique et de qualité.

La Reconnaissance Internationale de KFC

La Montée en Puissance aux États-Unis et à l'International

Dans les années 1960, la popularité de KFC explose, et la chaîne s’étend aux quatre coins des États-Unis avant de s’internationaliser dans les années 1970. Le concept du poulet frit américain est bien reçu dans de nombreux pays, et KFC devient la première chaîne de fast-food à s’implanter en Chine, en 1987.

L'Adaptation Culturelle et le Succès Mondial

L'un des facteurs de succès de KFC à l’international réside dans son adaptation aux goûts locaux. Dans chaque pays, des recettes spécifiques et des adaptations sont proposées, tout en conservant l’identité du produit phare : le poulet frit.

La Poursuite d’une Vision : Innover tout en Préservant l'Héritage

Les Défis et Innovations au XXIe Siècle

KFC continue d’innover pour répondre aux nouvelles tendances alimentaires, notamment avec des produits sans viande, des initiatives de réduction d’empreinte écologique et une réinvention continue du menu. Ces adaptations montrent la capacité de KFC à évoluer tout en restant fidèle à l’héritage du Colonel Sanders.

L'Engagement de KFC pour la Qualité et la Responsabilité Sociale

Aujourd'hui, KFC s’efforce également de répondre aux attentes des consommateurs en matière de responsabilité sociale et de qualité, avec des politiques plus strictes sur la provenance des ingrédients et des initiatives pour réduire l'impact environnemental.

Une marque de renommée internationale

Le parcours de KFC, de l'idée modeste d'un homme dans une station-service du Kentucky à un empire mondial de la restauration rapide, est une histoire de vision et de résilience. Harland Sanders a non seulement créé un produit iconique mais a aussi bâti une marque de renommée internationale en restant fidèle à sa recette secrète et à ses valeurs. L’histoire de KFC continue d'inspirer, montrant comment la passion et l’innovation peuvent transformer une simple recette en un phénomène mondial.

Le Coca-Cola est aujourd’hui l’une des boissons les plus consommées dans le monde et un véritable symbole de la culture américaine. Mais cette célèbre boisson gazeuse n’a pas toujours été un produit de grande consommation. Sa création remonte au XIXe siècle, où elle est d’abord utilisée comme un remède médicinal. Cet article retrace l’histoire fascinante du Coca-Cola, de son invention comme tonique de santé jusqu’à sa transformation en une marque mondiale de boissons.

La Création de Coca-Cola : Naissance d'un Remède

John Stith Pemberton : L’Apothicaire à l’Origine de Coca-Cola

L’histoire du Coca-Cola commence en 1886 à Atlanta, en Géorgie, où un pharmacien nommé John Stith Pemberton invente un nouveau breuvage. Pemberton, blessé durant la guerre de Sécession, est à la recherche d'un remède contre la douleur, et comme beaucoup à l’époque, il s’intéresse aux préparations à base de coca et de vin.

Une Recette Unique : La Première Formule du Coca-Cola

Pemberton crée une boisson appelée French Wine Coca, un mélange de vin de Bordeaux et de coca (plante sud-américaine connue pour ses effets stimulants). Cependant, la loi interdisant les boissons alcoolisées à Atlanta en 1886, il modifie sa recette pour remplacer le vin par du sirop sucré. Il y ajoute de la noix de kola, riche en caféine, et de la feuille de coca. La boisson est commercialisée comme tonique pour l’énergie et la concentration, sous le nom de Coca-Cola, avec son célèbre logo dessiné par Frank Mason Robinson.

Les Premières Années de Coca-Cola : De Remède à Boisson Gazeuse

L’Engouement des Pharmacies et les Premières Ventes

D’abord vendue en pharmacie, Coca-Cola se distingue rapidement par son goût unique. Servie comme boisson gazeuse au comptoir des pharmacies, elle devient populaire parmi les habitants d’Atlanta. Son créateur, cependant, ne bénéficie pas pleinement de son succès, car il vend progressivement des parts de son entreprise en raison de problèmes de santé.

L'Expansion avec Asa Candler

En 1888, Asa Candler, un homme d'affaires d’Atlanta, acquiert les droits complets de Coca-Cola pour une somme modique. Il comprend immédiatement le potentiel de la boisson et investit dans la publicité pour en accroître la notoriété. Candler transforme Coca-Cola d’un remède local en un produit de grande consommation. Il établit le logo et le branding qui resteront longtemps la signature de Coca-Cola.

L'Expansion de Coca-Cola : De Boisson Américaine à Phénomène Mondial

La Première Usine d’Embouteillage et l'Expansion aux États-Unis

Avec la demande en hausse, Coca-Cola ouvre sa première usine d’embouteillage à Chattanooga, dans le Tennessee, en 1899. Cette étape marque le début de l’expansion nationale, permettant de distribuer la boisson au-delà d’Atlanta et d’atteindre un public beaucoup plus large. Les bouteilles de Coca-Cola deviennent alors emblématiques.

L’Internationalisation : Conquête des Marchés Étrangers

Au début du XXe siècle, Coca-Cola commence à s’exporter à l’étranger, devenant un symbole de l'Amérique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola est même distribué aux soldats américains à l'étranger, ce qui accélère sa popularité internationale. La boisson se développe dans de nombreux pays et devient un produit emblématique de la culture mondiale.

L’Évolution et l'Adaptation de Coca-Cola

Les Défis du XXe et XXIe Siècles

Avec le temps, Coca-Cola doit faire face à de nouveaux défis : concurrence, préoccupations pour la santé, et changements de consommation. Pour répondre aux attentes, l’entreprise introduit de nouveaux produits (Coca-Cola light, zéro sucre, Coca-Cola sans caféine) et s'adapte aux goûts locaux dans différents pays.

L'Engagement de Coca-Cola pour la Responsabilité Sociale et Environnementale

Aujourd'hui, Coca-Cola poursuit son engagement dans des initiatives de durabilité, comme la réduction des déchets plastiques et le recyclage. La marque continue de moderniser ses pratiques pour répondre aux enjeux écologiques actuels.

Une boisson mondialement connue

Depuis ses débuts comme remède médicinal à son statut de boisson mondiale, Coca-Cola a su évoluer pour devenir l'un des symboles les plus reconnaissables de la culture moderne. L’histoire de Coca-Cola montre comment une simple invention a pu conquérir le monde et s'adapter aux évolutions culturelles et sociales pour rester un incontournable. Plus qu'une boisson, Coca-Cola incarne désormais un véritable patrimoine mondial.

Pepsi-Cola est aujourd’hui l'une des marques de soda les plus connues au monde, en concurrence directe avec Coca-Cola. Mais avant d'être la boisson internationale que l’on connaît, Pepsi était connu sous un autre nom : "Brad's Drink." Fondée à la fin du XIXe siècle, cette boisson a une histoire étonnante, marquée par des innovations et une vision unique de son créateur, Caleb Bradham. Dans cet article, explorons ensemble les origines de Pepsi-Cola, depuis ses débuts modestes dans une petite pharmacie de Caroline du Nord jusqu'à son succès international.

Le Pharmacien Derrière la Boisson

Qui était Caleb Bradham ?

Caleb Bradham, né en 1867, est un pharmacien passionné par la chimie et la médecine. Diplômé de l'Université de Caroline du Nord, Bradham ouvre sa propre pharmacie dans la ville de New Bern en 1893. Il est non seulement un pharmacien respecté, mais également un entrepreneur dans l’âme.

L'Inspiration pour Brad's Drink

L'idée de Brad's Drink naît d'un mélange de passion et d'observation. Bradham souhaite créer une boisson rafraîchissante et bienfaisante pour ses clients, qui puisse soulager les problèmes de digestion. Inspiré par la popularité des sodas en pharmacie à cette époque, il commence à expérimenter avec différentes recettes, recherchant le parfait équilibre entre saveur et bien-être.

La Création de Brad's Drink

Les Ingrédients d'Origine

La première recette de Brad's Drink comprend de l'eau gazéifiée, du sucre, de la vanille, de la noix de muscade et un extrait spécial de cola, donnant à la boisson son goût distinctif. Le mélange est conçu pour être à la fois rafraîchissant et apaisant pour l'estomac.

La Popularité Croissante de la Boisson

Très vite, Brad's Drink devient un succès local. Les habitants de New Bern affluent dans la pharmacie de Bradham pour déguster cette boisson unique. Grâce à son marketing habile et à la satisfaction des clients, la boisson gagne en notoriété et attire même des visiteurs des villes voisines. En quelques années, "Brad's Drink" devient une référence locale.

La Transformation en Pepsi-Cola

Le Changement de Nom

En 1898, voyant l’ampleur du succès de sa boisson, Bradham décide de renommer "Brad's Drink" en "Pepsi-Cola." Le nouveau nom est inspiré du mot "dyspepsie" (indigestion), mettant en avant les qualités digestives de la boisson. Le suffixe "Cola" fait référence à l'extrait de noix de cola utilisé dans la recette.

La Création de la Marque Pepsi-Cola

Avec ce changement de nom, Bradham crée une véritable marque et fonde la Pepsi-Cola Company. La boisson est désormais produite en plus grande quantité, et Bradham investit dans un marketing soigné pour développer la notoriété de sa marque. Il commence à vendre Pepsi-Cola en bouteille, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes d’en profiter.

Les Défis et Expansions de Pepsi-Cola

L'Impact de la Première Guerre Mondiale

La montée en flèche du prix du sucre pendant la Première Guerre mondiale entraîne des difficultés financières pour l'entreprise. Malgré ses efforts, Bradham se retrouve dans une situation difficile et doit finalement vendre la compagnie en 1923. Ce fut une période de turbulences pour Pepsi-Cola, marquée par plusieurs changements de propriétaires.

Le Renouveau de Pepsi dans les Années 1930

Dans les années 1930, sous la direction de nouveaux propriétaires, Pepsi-Cola retrouve une place de choix dans l'industrie des sodas. En 1934, la marque lance la campagne des bouteilles de 12 onces vendues au même prix que les bouteilles de 6 onces de Coca-Cola, une stratégie marketing audacieuse qui redynamise les ventes de Pepsi.

L'Héritage de Brad's Drink et la Marque Pepsi Aujourd'hui

L'Influence Durable de Caleb Bradham

Bien que Caleb Bradham ait perdu la compagnie, sa vision continue de marquer l'histoire de Pepsi. Le concept original d'une boisson à la fois rafraîchissante et bienfaisante pour la digestion est resté au cœur des valeurs de la marque, qui, au fil des décennies, a développé de nombreux produits inspirés de cette philosophie.

Pepsi : Une Icône Culturelle Mondiale

Aujourd'hui, Pepsi-Cola est bien plus qu'une simple boisson. Avec des campagnes publicitaires iconiques et des partenariats dans le monde du sport et du divertissement, la marque s'est imposée comme une référence culturelle mondiale. Mais derrière ce succès international se trouve toujours l'histoire modeste de "Brad's Drink," née d'une petite pharmacie de Caroline du Nord.

Naissance d'une Boisson Iconique

L'histoire de Pepsi-Cola est celle d'une passion pour l'innovation et d'un engagement à offrir une boisson unique, inspirée par les besoins des clients. En commençant avec "Brad's Drink," Caleb Bradham a créé bien plus qu'un simple soda ; il a lancé une marque qui, plus de cent ans plus tard, continue d'influencer l'industrie des boissons et la culture populaire. Cette aventure entrepreneuriale, partie d'une modeste pharmacie, incarne l'esprit de persévérance et d'adaptation qui fait de Pepsi une marque intemporelle.

Dans le monde moderne, il est difficile de trouver un objet aussi simple et universel que le stylo BIC. Conçu pour écrire, griffonner et noter, il est devenu un indispensable de la vie quotidienne. Mais peu de gens connaissent l'histoire fascinante de son invention. Derrière cet outil si répandu se cache une épopée d’innovation, de perfectionnement, et même quelques anecdotes surprenantes. Ce voyage commence avec Marcel Bich, un entrepreneur visionnaire qui a révolutionné l’écriture.

La genèse de l’idée du stylo BIC

L'invention inspirée par une flaque d'eau

En 1930, un inventeur hongrois, László József Bíró, observa des enfants jouer avec des billes dans une flaque d'eau et remarqua que ces billes laissaient une traînée d'eau derrière elles . Cette simple observation allait inspirer une idée révolutionnaire : pourquoi ne pas utiliser une pointe métallique en forme de bille pour écrire, permettant à l’encre de suivre la même trajectoire fluide que l’eau laissée par les billes ?

L’invention et les premiers prototypes

Bíró partagea cette idée avec son frère György, un chimiste, et ensemble, ils commencèrent à expérimenter pour concevoir un stylo fonctionnant selon ce principe. Après de nombreuses expérimentations, ils trouvèrent la combinaison parfaite : une encre visqueuse et une bille tournante qui empêchait l'encre de sécher, assurant ainsi une écriture fluide et sans fuite.

Un brevet et un parcours semé d’embûches

En 1938, László Bíró brevetait son invention. Cependant, son projet rencontra de nombreux obstacles, notamment la Seconde Guerre mondiale qui perturba sa production. Ce n’est qu'après la guerre que l’invention commença à se propager, notamment grâce à Marcel Bich, un entrepreneur français.

Lancement du BIC Cristal

Marcel Bich racheta les droits du brevet et perfectionna l'idée en 1950, donnant naissance au BIC Cristal, un produit simple, fiable et économique qui allait devenir un véritable symbole. En plus de sa fiabilité, le design simple et pratique du BIC Cristal fit de lui l'un des produits les plus iconiques de l'histoire des instruments d’écriture.

Les Premiers Pas de Marcel Bich et l’Idée du Stylo Bille

Le Contexte des Années 1940

Dans les années 1940, le monde de l'écriture était dominé par les stylos plume, souvent fragiles, coûteux et nécessitant un entretien minutieux. La recherche d'une alternative plus simple se faisait sentir, mais les premiers essais de stylos à bille avaient tendance à fuir et à manquer de fiabilité.

Marcel Bich et l'Acquisition de la Technologie de Bille

En 1945, Marcel Bich, alors un fabricant d’articles de bureau, prend conscience du potentiel énorme des stylos à bille, une innovation déjà tentée par Laszlo Biro, un inventeur hongrois. Il acquiert la licence de cette technologie, bien décidé à perfectionner ce concept et à en faire un produit fiable, pratique, et accessible à tous.

La Création du Stylo BIC Cristal

La Recherche de la Perfection

Loin de se contenter des prototypes existants, Marcel Bich et son équipe investissent dans la recherche pour résoudre les problèmes techniques des premiers stylos bille. Ils travaillent sur l'encre pour éviter les fuites et perfectionnent la bille en acier inoxydable, capable de rouler de manière fluide et régulière.

Le Design du Stylo BIC Cristal

Le stylo BIC Cristal, tel qu’on le connaît aujourd’hui, voit le jour en 1950. Simple, transparent pour vérifier le niveau d’encre, léger et doté d’une forme hexagonale pour une meilleure prise en main, il est pensé pour être fonctionnel et économique. Le design transparent, qui fait aussi partie de l’identité visuelle de BIC, permet de visualiser la quantité d’encre restante, un ajout innovant pour l’époque.

L’Ascension Mondiale du Stylo BIC

Un Succès Économique et Populaire

Le stylo BIC Cristal rencontre un succès immédiat en Europe puis aux États-Unis. Il devient très vite une référence mondiale, grâce à son prix abordable, sa fiabilité et sa disponibilité. Le slogan « Écrit d'abord, écrit toujours » reflète bien l'esprit du produit : un stylo durable, conçu pour être pratique et universel.

Une Anecdote Surprenante : Le Bouchon Troué

L'un des détails les plus reconnaissables du stylo BIC Cristal est son bouchon percé d’un trou, ajouté en 1991 pour des raisons de sécurité. Cette innovation, anecdotique mais essentielle, vise à réduire les risques d’étouffement chez les enfants en permettant à l’air de passer, même si le bouchon est avalé par accident.

L’Héritage du Stylo BIC et Son Impact Culturel

Un Objet du Quotidien et de la Culture Populaire

Avec plus de 100 milliards de stylos vendus dans le monde, le stylo BIC Cristal est devenu bien plus qu’un simple outil d’écriture. Il symbolise la démocratisation de l’écriture, mais aussi l’ingéniosité et la simplicité. Des artistes, écrivains et étudiants du monde entier l’utilisent, transformant ce petit objet en véritable icône culturelle.

BIC et l’Évolution des Produits d’Écriture

Le succès du stylo BIC a permis à l’entreprise de diversifier ses produits tout en gardant cette philosophie d'accessibilité. Aujourd’hui, BIC propose des gammes variées, allant des stylos effaçables aux marqueurs permanents, tout en restant fidèle à son esprit d’innovation pratique.

Le Stylo Qui a Révolutionné l'Écriture

L’histoire du stylo BIC Cristal est celle d’une invention née d’un besoin pratique, transformée par l’ingéniosité d’un entrepreneur visionnaire. Marcel Bich n’a pas seulement créé un produit, il a démocratisé l’accès à l’écriture en proposant un stylo accessible, fiable et durable. Le BIC Cristal est aujourd’hui bien plus qu’un simple outil, c’est un symbole d’innovation qui a traversé les générations et continue d’écrire l’histoire.

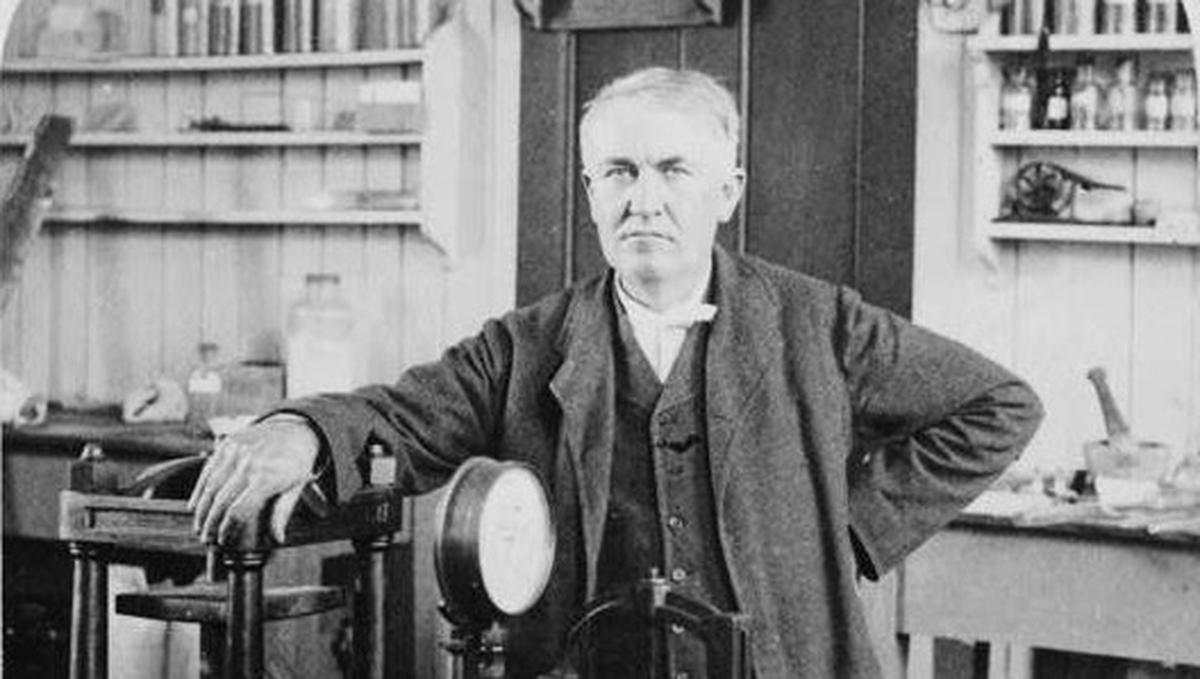

L’invention de l’ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a marqué un tournant dans l’histoire de l’humanité, révolutionnant non seulement la manière dont les gens vivent, travaillent et interagissent, mais aussi l’industrie et l’économie mondiales. Bien que la lumière électrique ait été expérimentée avant lui, c'est Edison qui a su perfectionner et commercialiser une version viable de l'ampoule. Cet article retrace les étapes clés de l’invention de l’ampoule électrique, le processus de recherche qui y a mené, et son impact durable sur le monde moderne.

Le Contexte Avant Edison : Les Premières Tentatives d’Éclairage

Les débuts de l'éclairage artificiel

Avant l'invention de l'ampoule électrique, les humains utilisaient des bougies, des lampes à huile et à gaz pour s'éclairer. Ces méthodes étaient rudimentaires, peu pratiques et dangereuses, notamment en raison des risques d’incendie et de l’émanation de fumée. Avec l’essor de la révolution industrielle, le besoin d’un éclairage plus sûr et plus efficace devient pressant.

Les pionniers de l'électricité

Avant Edison, plusieurs inventeurs avaient déjà fait des avancées dans l’utilisation de l’électricité pour produire de la lumière. Humphry Davy, en 1800, fut l’un des premiers à créer une forme de lumière électrique, connue sous le nom d'arc électrique. Cependant, ces tentatives restaient limitées par leur inefficacité, leur durée de vie très courte et la difficulté à contrôler la puissance lumineuse.

Thomas Edison : Un Inventeur Persévérant

La quête d'une ampoule viable

Thomas Edison, né en 1847 aux États-Unis, est souvent considéré comme l’un des plus grands inventeurs de l’histoire. En 1878, il se lance dans la quête de l’invention de l’ampoule électrique viable, capable de fournir une lumière durable et peu coûteuse. Il souhaite créer un système d’éclairage complet, comprenant la production d’électricité et sa distribution aux foyers.

La méthode scientifique d'Edison

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Edison adopte une approche très méthodique et scientifique dans sa quête. Il teste des milliers de matériaux pour le filament de l’ampoule, cherchant une substance qui pourrait résister à la chaleur et durer longtemps sans brûler. Après plusieurs mois de recherche, Edison et son équipe identifient un filament en bambou carbonisé qui permet à l'ampoule de briller pendant plus de 1200 heures.

La Réalisation de l'Ampoule Électrique en 1879

L’ampoule incandescente brevetée

Le 21 octobre 1879, Edison présente enfin une ampoule incandescente viable, marquant un jalon dans l’histoire de l’électricité. Il dépose un brevet pour cette invention le 27 janvier 1880, officialisant ainsi son statut de pionnier de l'éclairage électrique. Cette ampoule, qui fonctionnait grâce à un filament incandescent, représentait une avancée technologique majeure.

La commercialisation et les premiers réseaux électriques

Edison ne se contente pas d’inventer l’ampoule, il conçoit également un système de production et de distribution de l'électricité. En 1882, il inaugure la première centrale électrique à New York, permettant ainsi de fournir de l’électricité à plusieurs bâtiments simultanément. C’est ainsi que naît le réseau d’électricité moderne.

L'Impact Mondial de l'Ampoule Électrique

Une révolution dans la vie quotidienne

L’invention de l’ampoule électrique a transformé la vie des gens de manière radicale. Pour la première fois, il était possible d’éclairer les maisons, les rues et les usines sans avoir recours aux lampes à huile ou à gaz, qui étaient dangereuses et coûteuses. L’éclairage électrique permet aussi de prolonger les heures de travail et de loisir, modifiant ainsi le rythme de la vie quotidienne.

Un coup de pouce à l'industrie

Dans l'industrie, l'ampoule électrique a permis de moderniser les chaînes de production et de rendre les usines plus sûres et plus efficaces. Le développement des centrales électriques a également encouragé la création de nouvelles technologies basées sur l’électricité, telles que les moteurs électriques et les appareils électroménagers.

Edison et ses Rivaux : La Guerre des Courants

La rivalité entre Edison et Tesla

Bien qu’Edison ait inventé l’ampoule électrique, il était en compétition avec d’autres inventeurs pour le développement du réseau électrique. L’une des rivalités les plus célèbres fut celle entre Edison, partisan du courant continu (DC), et Nikola Tesla, qui soutenait le courant alternatif (AC). Cette "guerre des courants" a finalement été remportée par le courant alternatif, qui permettait de transporter l’électricité sur de plus longues distances, mais Edison reste néanmoins l’initiateur de l’éclairage électrique domestique.

La diffusion internationale de l’éclairage électrique

Grâce aux progrès technologiques et à la demande croissante en électricité, l’éclairage électrique s’est rapidement répandu dans le monde entier. Les grandes villes ont adopté ce système pour éclairer les rues, les théâtres et les lieux publics, transformant ainsi les paysages urbains du XIXe siècle. L’ampoule électrique est devenue le symbole du progrès et de la modernité.

Une Révolution Lumineuse

L'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a non seulement transformé l’éclairage, mais aussi initié l’ère de l'électricité moderne. En démocratisant l’accès à une source de lumière pratique, sûre et abordable, Edison a changé la manière dont les gens vivaient et travaillaient. Son invention reste l'une des plus influentes de l'histoire, ouvrant la voie à d’innombrables avancées technologiques qui façonnent encore le monde d'aujourd'hui.

Il y a plus de 60 ans, de nombreux pays africains ont accédé à l’indépendance après une longue période de colonisation européenne. Ce processus de décolonisation a marqué un tournant historique, libérant des nations de la domination coloniale, mais laissant également de nombreuses cicatrices et défis économiques, politiques et sociaux. Aujourd’hui, six décennies plus tard, il est essentiel d’analyser les retombées de cette période, de comprendre les réussites et les obstacles rencontrés par ces nations et d’examiner comment elles se positionnent dans le contexte global. Cet article retrace les étapes clés de la décolonisation africaine, tout en explorant les enjeux actuels liés à l’héritage de la colonisation.

Le Contexte Historique de la Colonisation

L’Afrique avant la colonisation

Avant la colonisation européenne, l’Afrique était un continent diversifié avec une multitude de royaumes, d'empires et de sociétés autonomes, dont les civilisations étaient variées et riches. Les échanges commerciaux, notamment avec le monde arabo-musulman, étaient florissants.

L’ère de la colonisation

Au XIXe siècle, lors de la Conférence de Berlin en 1884-1885, les puissances européennes se sont partagé l’Afrique. Ce « partage » s’est traduit par la domination directe des territoires africains par des puissances coloniales comme la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal et d'autres. La colonisation a bouleversé les structures politiques, économiques et sociales des peuples africains.

Le Mouvement de Décolonisation

Les premières revendications d’indépendance

Les premières revendications de souveraineté sont apparues au début du XXe siècle, influencées par la Première Guerre mondiale et la montée du nationalisme dans les colonies. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes se sont intensifiés, soutenus par des leaders africains charismatiques tels que Kwame Nkrumah au Ghana, Léopold Sédar Senghor au Sénégal ou encore Patrice Lumumba au Congo.

Les grandes étapes de la décolonisation (1957-1965)

La décolonisation s'est accélérée dans les années 1950 et 1960. Le Ghana fut le premier pays d’Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance en 1957. Cette victoire a inspiré d'autres nations à suivre cette voie, et au début des années 1960, la plupart des pays africains avaient proclamé leur indépendance, bien que la transition n’ait pas toujours été pacifique.

La décolonisation pacifique

Certains pays ont accédé à l'indépendance de manière relativement pacifique à travers des négociations avec les puissances coloniales. Par exemple, la Tunisie et le Maroc ont obtenu leur indépendance de la France en 1956, sans conflit majeur.

Les luttes armées pour l’indépendance

Dans d'autres pays, la lutte pour l'indépendance a pris la forme de conflits armés, comme en Algérie, où la guerre de libération (1954-1962) a été sanglante et longue. Le Kenya, l'Angola, et le Mozambique ont également connu des luttes violentes avant d'obtenir leur souveraineté.

Les Défis Post-Indépendance

Les difficultés économiques

Après l’indépendance, de nombreuses nations africaines ont hérité d’économies basées sur l'exportation de matières premières et des infrastructures inadaptées au développement industriel. La dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales, combinée à la faible diversification économique, a souvent limité la croissance.

La construction des États-nations

Les frontières héritées de la colonisation, souvent arbitraires, ont posé des défis importants pour la construction nationale. De nombreux États africains se sont retrouvés avec des populations ethniquement, linguistiquement et culturellement diverses, ce qui a entraîné des tensions et des conflits internes, comme dans le cas du Nigeria ou du Congo.

Les systèmes politiques et les dictatures

Au lendemain des indépendances, certains pays ont expérimenté la démocratie, mais beaucoup ont basculé dans des régimes autoritaires ou militaires. Les rivalités internes, souvent exacerbées par des influences extérieures, ont conduit à des coups d'État et à l'instabilité politique. Des leaders comme Mobutu Sese Seko au Zaïre (aujourd'hui République Démocratique du Congo) ou Idi Amin en Ouganda incarnent cette période de dictatures brutales.

L’Héritage de la Colonisation

Les relations avec les anciennes puissances coloniales

Les relations entre les pays africains et leurs anciennes puissances coloniales restent complexes. La France, par exemple, a maintenu une influence économique et militaire sur ses anciennes colonies à travers la « Françafrique », un réseau d’influences politiques et économiques. Ce modèle, critiqué pour ses aspects néo-colonialistes, continue de soulever des débats sur l'autonomie réelle des États africains.

L’impact social et culturel

La colonisation a laissé un héritage profond dans les sociétés africaines, notamment à travers l’éducation, la langue et les structures administratives. Si le français, l’anglais et le portugais sont devenus des langues officielles dans de nombreux pays, les langues et cultures locales continuent de jouer un rôle clé dans la construction identitaire des nations africaines.

L’Afrique Aujourd’hui : Réalisations et Défis

L’émergence économique

Au cours des dernières décennies, plusieurs pays africains ont connu une croissance économique significative, notamment en raison de l’essor des technologies et des industries extractives. Des nations comme le Nigeria, le Kenya ou l’Afrique du Sud sont aujourd’hui des acteurs économiques régionaux majeurs.

Les défis persistants

Malgré les progrès, le continent continue de faire face à des défis majeurs tels que la pauvreté, la corruption, l’instabilité politique et les conflits armés. La question de la gestion des ressources naturelles, souvent accaparées par des élites ou des multinationales, demeure centrale dans la lutte pour un développement plus inclusif.

La montée en puissance de la jeunesse africaine

Avec une population jeune et en pleine croissance, l'Afrique possède un immense potentiel démographique. Cette jeunesse, de plus en plus connectée et éduquée, réclame des changements politiques et économiques. Des mouvements sociaux, comme celui des #FeesMustFall en Afrique du Sud ou les révoltes populaires au Soudan, montrent que la jeunesse africaine entend prendre en main son avenir.

Le Rôle de l’Afrique sur la Scène Internationale

Les nouvelles alliances géopolitiques

Les relations internationales de l’Afrique ont évolué. Si les anciennes puissances coloniales restent influentes, de nouveaux acteurs, notamment la Chine, la Russie et les pays du Golfe, jouent un rôle croissant sur le continent. La Chine, en particulier, a investi massivement dans les infrastructures africaines, créant à la fois des opportunités et des inquiétudes quant à une nouvelle forme de dépendance économique.

La voix de l’Afrique dans les organisations internationales

L’Afrique cherche à avoir une voix plus forte dans les organisations internationales comme l’ONU ou l’Union africaine. L’Union africaine, créée en 2002, tente de renforcer l’unité du continent, même si elle doit encore surmonter les divisions internes pour devenir un acteur global influent.

Conclusion

Soixante ans après les indépendances africaines, le processus de décolonisation continue d’exercer une influence sur la trajectoire des nations du continent. Si l’Afrique a accompli de grandes avancées, tant sur le plan économique que social, elle fait toujours face à des défis importants, hérités de la période coloniale et exacerbés par des problèmes internes et internationaux. Cependant, avec une jeunesse pleine d'énergie et de nouvelles alliances internationales, le continent est prêt à façonner son propre avenir dans un monde en mutation rapide. La décolonisation n'est donc pas seulement une question historique, mais un processus toujours en cours, façonnant le présent et l'avenir de l'Afrique.

L’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies transforment en profondeur tous les secteurs de la société, qu’il s’agisse de l’industrie, de la santé, de l’éducation ou des services. Cette transformation, accélérée par l'évolution exponentielle de la puissance de calcul et de l'accès aux données massives, redéfinit la manière dont nous interagissons avec le monde. Cet article explore les principaux impacts de l’IA et des technologies émergentes sur notre quotidien, les opportunités qu’elles créent et les défis éthiques qu’elles posent.

L’Intelligence Artificielle : Une Révolution Technologique

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle fait référence aux systèmes ou machines capables d’imiter l’intelligence humaine pour accomplir des tâches spécifiques. Ces systèmes sont souvent alimentés par des algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning) et peuvent s’améliorer au fil du temps à partir de données.

Les différents types d’IA

L'IA peut être divisée en deux catégories principales : l'IA faible, conçue pour des tâches spécifiques comme la reconnaissance faciale ou la gestion d’assistants virtuels, et l'IA forte, encore en développement, qui viserait à reproduire la polyvalence cognitive humaine.

Secteurs Transformés par l’Intelligence Artificielle

Santé et médecine

L’intelligence artificielle a déjà commencé à transformer le domaine de la santé. Les IA permettent désormais d’analyser des images médicales avec une précision accrue, d'assister les chirurgiens dans des opérations complexes et même de prédire certaines maladies avant qu’elles ne se manifestent, grâce à l’analyse de données génétiques ou comportementales.

Diagnostic et imagerie médicale

Les systèmes d'IA, notamment en radiologie, sont capables de détecter des anomalies sur des scanners ou des radiographies que les humains pourraient manquer. Des algorithmes d'apprentissage profond identifient des motifs invisibles à l’œil nu.

Traitement personnalisé

Grâce aux avancées en IA, la médecine devient de plus en plus personnalisée. En utilisant des modèles prédictifs, les médecins peuvent adapter les traitements en fonction du profil génétique de chaque patient, augmentant ainsi l'efficacité des thérapies.

Industrie et production

L'industrie 4.0, ou quatrième révolution industrielle, est principalement portée par l'IA, l’automatisation et les nouvelles technologies comme l’Internet des objets (IoT). Ces avancées permettent d’optimiser les chaînes de production, de réduire les coûts et de personnaliser massivement les produits.

Automatisation des tâches

Les robots et l'IA prennent en charge de nombreuses tâches répétitives et dangereuses, améliorant la sécurité des travailleurs et la productivité globale. Dans des secteurs comme l’automobile, l'IA contrôle déjà des usines entières.

Maintenance prédictive

L'IA peut analyser les données de performance des machines et anticiper les pannes avant qu’elles ne se produisent, réduisant ainsi les temps d’arrêt et augmentant l’efficacité opérationnelle.

Éducation et formation

L'IA transforme aussi la manière dont les individus apprennent et se forment. Grâce à des plateformes intelligentes, les contenus éducatifs peuvent être personnalisés en fonction des besoins et du rythme d'apprentissage de chaque élève.

Outils d’apprentissage adaptatifs

Des logiciels éducatifs basés sur l’IA s’adaptent en temps réel aux progrès de l’élève, permettant un apprentissage plus efficace et individualisé. Les enseignants peuvent aussi bénéficier d'outils de suivi pour mieux accompagner leurs étudiants.

Formations immersives avec la réalité virtuelle

La réalité virtuelle et augmentée, combinée à l'IA, est de plus en plus utilisée pour des formations pratiques dans des domaines complexes, comme la chirurgie ou la réparation d’équipements industriels.

Les Nouvelles Technologies : Un Écosystème en Évolution

Les technologies émergentes

Outre l’IA, d’autres nouvelles technologies redéfinissent les secteurs économiques et sociaux. Parmi elles, la blockchain, la 5G, l’Internet des objets (IoT) et la réalité augmentée/virtuelle sont en plein essor.

Blockchain et sécurité

La blockchain permet de garantir des transactions sécurisées et transparentes, notamment dans les secteurs bancaires et logistiques. En supprimant les intermédiaires, elle promet des échanges de données fiables et décentralisés.

5G et connectivité

La 5G offre des vitesses de connexion sans précédent, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans les villes intelligentes, les véhicules autonomes et les soins de santé à distance.

Impact environnemental et technologique

Si les nouvelles technologies offrent des opportunités considérables, elles posent aussi des questions sur leur impact environnemental. La consommation énergétique des centres de données et la fabrication des équipements nécessaires sont des défis qui doivent être adressés.

Les Enjeux Éthiques et Sociétaux

L’automatisation et le marché du travail

L’automatisation suscite des inquiétudes quant à l’avenir du travail. Si l’IA peut augmenter la productivité et créer de nouveaux emplois, elle risque également de rendre obsolètes certaines professions, notamment dans les secteurs manufacturiers ou les services.

La protection des données et la vie privée

Les technologies reposant sur l’IA et les données massives soulèvent des questions cruciales sur la vie privée. Comment s’assurer que les données personnelles soient protégées dans un monde de plus en plus interconnecté ? La réglementation, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, est une réponse partielle à ces préoccupations.

Les biais algorithmiques

Les systèmes d’IA sont souvent critiqués pour leurs biais algorithmiques, qui peuvent renforcer les discriminations existantes dans les décisions automatiques, comme le recrutement ou la justice prédictive. La transparence et l’éthique dans la conception des algorithmes sont donc essentielles.

Vers un Futur Technologique Responsable

Vers une intelligence artificielle éthique

Les entreprises et les gouvernements travaillent à élaborer des cadres éthiques pour guider le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ces cadres visent à assurer que l’IA soit bénéfique pour l’ensemble de la société et ne renforce pas les inégalités.

Coopération internationale

Face à l’ampleur des défis posés par l’IA et les nouvelles technologies, la coopération internationale est indispensable. Des organisations comme l’UNESCO ou l’Union européenne s’efforcent de créer des régulations globales afin de favoriser une IA éthique et inclusive.

Conclusion

L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies transforment profondément nos sociétés, apportant des avancées majeures dans de nombreux domaines, mais posant également des défis éthiques, sociaux et environnementaux. La clé du futur réside dans l’équilibre entre innovation technologique et responsabilité, afin que ces progrès profitent à l’humanité dans son ensemble tout en préservant les valeurs fondamentales de justice, de sécurité et de durabilité.

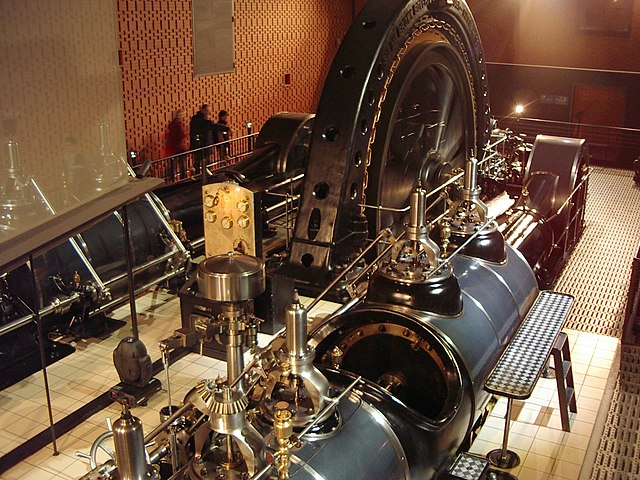

La machine à vapeur est sans doute l'une des plus grandes inventions de l'histoire humaine. Elle a joué un rôle central dans la Révolution industrielle, un tournant décisif qui a transformé la société au XVIIIe et XIXe siècles. En permettant de générer une énergie puissante, fiable et transportable, la machine à vapeur a révolutionné la production, les transports et même la structure sociale. Cet article explore l’évolution de la machine à vapeur, ses inventeurs et son impact sur la Révolution industrielle.

Les Origines de la Machine à Vapeur

Les premiers concepts

L’idée de la vapeur comme force motrice n’est pas nouvelle. Dès l’Antiquité, Héron d'Alexandrie avait conçu un appareil rudimentaire utilisant la vapeur pour créer du mouvement, connu sous le nom d'éolipile. Cependant, ce n’est qu’au XVIIe siècle que des ingénieurs ont commencé à réfléchir à l’exploitation pratique de la vapeur.

Les premières utilisations : Thomas Savery et Thomas Newcomen

En 1698, Thomas Savery a breveté une des premières machines à vapeur utilisées principalement pour pomper de l’eau dans les mines. Peu après, en 1712, Thomas Newcomen a conçu une version plus efficace, capable de mieux convertir la force de la vapeur en énergie mécanique. Toutefois, ces machines étaient encore très limitées en termes d'efficacité et d'applications.

L'Innovation de James Watt

L'amélioration de la machine à vapeur

Le véritable changement est venu avec l'ingénieur écossais James Watt, qui a apporté des améliorations décisives à la machine de Newcomen. En 1765, il inventa le condenseur séparé, une innovation qui permettait d'économiser de l'énergie et de rendre la machine bien plus efficace. En 1776, la première machine à vapeur de Watt fut installée et utilisée dans les usines.

Collaboration avec Matthew Boulton

La rencontre de Watt avec l’entrepreneur Matthew Boulton fut cruciale. Ensemble, ils ont développé et commercialisé la machine à vapeur à une échelle industrielle, rendant son utilisation plus accessible et plus largement applicable. Leur société, Boulton & Watt, a joué un rôle clé dans la diffusion de cette technologie à travers le Royaume-Uni et l'Europe.

L'Impact de la Machine à Vapeur sur la Révolution Industrielle

Révolution des industries textiles

L’une des premières industries à bénéficier de la machine à vapeur fut l’industrie textile. Avant l’invention de cette machine, la production textile se faisait principalement à la main ou à l'aide de moulins à eau. La machine à vapeur permit de mécaniser et d'accélérer la production, menant à la naissance des premières usines modernes.

Les mines et la métallurgie

Les machines à vapeur ont aussi révolutionné l’extraction du charbon et du minerai. Elles ont permis de pomper l’eau des mines, rendant possible l’exploitation de gisements plus profonds. Cela a alimenté les industries du fer et de l'acier, donnant naissance à de nouvelles infrastructures, telles que les chemins de fer.

Les transports : chemin de fer et navigation

Un autre secteur radicalement transformé par la machine à vapeur fut celui des transports. En 1804, la première locomotive à vapeur a été construite par Richard Trevithick. Les locomotives ont permis de développer des réseaux ferroviaires, facilitant le commerce, l'urbanisation et la mobilité des populations. Parallèlement, des bateaux à vapeur comme ceux développés par Robert Fulton ont révolutionné le transport maritime et fluvial.

Les Conséquences Sociales et Économiques

Le développement des villes industrielles

La machine à vapeur a conduit à la création de vastes complexes industriels, notamment dans des villes comme Manchester en Angleterre, surnommée la "cité du coton". Ces centres industriels ont attiré des milliers de travailleurs, entraînant une urbanisation rapide.

L’émergence de nouvelles classes sociales

La Révolution industrielle a bouleversé les structures sociales. La classe ouvrière, employée dans les usines et les mines, s'est développée tandis que la bourgeoisie industrielle a pris une place dominante dans la société. Cette nouvelle organisation sociale a été à l'origine de tensions et de revendications qui ont débouché sur les premiers mouvements ouvriers.

L’Héritage de la Machine à Vapeur

Vers de nouvelles technologies

Bien que la machine à vapeur ait été peu à peu remplacée par des technologies plus avancées, comme les moteurs à combustion interne et les moteurs électriques, elle a posé les bases de l’industrialisation moderne. L’esprit d’innovation et d’efficacité qu’elle a inspiré se retrouve dans toutes les grandes révolutions technologiques qui ont suivi.

Un symbole de progrès

Aujourd’hui, la machine à vapeur est perçue comme le symbole d’une époque où l’ingéniosité humaine a transformé le monde. Elle est un témoignage du pouvoir de la technologie à modifier radicalement les sociétés et à ouvrir de nouvelles perspectives.

Lancement de la Révolution industrielle

La machine à vapeur a joué un rôle central dans le lancement de la Révolution industrielle, transformant à la fois les processus de production, les transports et la société elle-même. Elle a marqué une rupture nette avec les méthodes artisanales et a ouvert la voie à l'ère de l'industrialisation moderne. Grâce à des inventeurs tels que James Watt, la machine à vapeur a non seulement changé la manière dont les biens étaient produits, mais elle a également façonné le monde moderne en ouvrant une nouvelle ère de progrès technologique et de transformation sociale.

Au cours de l'histoire humaine, certaines inventions ont eu un impact révolutionnaire, transformant non seulement la société, mais aussi la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons. Des outils rudimentaires aux technologies avancées, ces innovations ont façonné le cours de l'humanité et ont été le moteur de changements culturels, économiques et sociaux. Cet article explore les grandes inventions qui ont véritablement changé le monde, en mettant en lumière leur origine, leur évolution et leur influence sur nos vies.

L’invention de la roue

Les origines de la roue

La roue, inventée vers 3500 av. J.-C. en Mésopotamie, est l'une des inventions les plus fondamentales de l'humanité. Initialement conçue pour la poterie, elle a rapidement trouvé son application dans le transport, permettant de déplacer des charges lourdes sur de longues distances.

L'impact sur le transport et le commerce

L'introduction de la roue a révolutionné les modes de transport. Les chariots tirés par des animaux ont facilité le commerce entre les régions, favorisant l'émergence de civilisations prospères. La roue a également joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures, permettant la construction de routes et de ponts.

L'imprimerie

L'innovation de Johann es Gutenberg

Au XVe siècle, Johannes Gutenberg a inventé l'imprimerie à caractères mobiles, une innovation qui a radicalement changé le paysage de la communication. Pour la première fois, des livres pouvaient être produits en série, rendant l'écriture accessible à un public plus large.

La diffusion des connaissances

L'imprimerie a permis la diffusion rapide des idées et des connaissances, jouant un rôle clé dans des mouvements historiques tels que la Renaissance et la Réforme. Elle a favorisé l'éducation et a contribué à l'émergence de sociétés plus éclairées, marquées par des débats intellectuels et des avancées scientifiques.

La machine à vapeur

L'invention et ses précurseurs

La machine à vapeur, développée au XVIIIe siècle par des inventeurs tels que James Watt, a été une avancée majeure de la Révolution industrielle. Elle a permis de transformer la chaleur en énergie mécanique, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de production et de transport.

L'industrialisation et le changement social

L'usage de la machine à vapeur a facilité la mécanisation des usines, augmentant la production de biens et entraînant une urbanisation massive. Ce changement a modifié les structures sociales, avec l'émergence d'une classe ouvrière et des conditions de vie et de travail qui allaient devenir des enjeux majeurs au cours des siècles suivants.

L'électricité

Les découvertes fondamentales

L'électricité, bien que connue depuis l'Antiquité, a été véritablement exploitée à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux d'inventeurs comme Thomas Edison et Nikola Tesla. L'invention de l'ampoule électrique et le développement du courant alternatif ont transformé la vie quotidienne.

L'impact sur la société moderne

L'électricité a révolutionné l'industrie, les communications, et les modes de vie. Elle a permis l'émergence de nouveaux appareils électroménagers, d'industries basées sur l'énergie électrique et a transformé les villes grâce à l'éclairage public. Ce changement a également ouvert la voie à des innovations technologiques ultérieures.

L'Internet

Les débuts de l'Internet

L'Internet, né dans les années 1960 sous forme de projet de recherche militaire, a évolué pour devenir un réseau mondial d'échanges d'informations. La création du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1989 a facilité son utilisation par le grand public.

La révolution de la communication

L'Internet a radicalement changé la façon dont les gens communiquent, apprennent et se divertissent. Il a ouvert la porte à l'ère de l'information, permettant un accès sans précédent à des connaissances et des ressources, tout en redéfinissant les interactions sociales, les entreprises et le commerce mondial.

La biotechnologie

Les avancées en génétique

La biotechnologie, qui a pris son essor dans la seconde moitié du XXe siècle, a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Les découvertes en génétique, notamment le séquençage du génome humain, ont transformé notre compréhension des maladies et de la biologie.

Les applications et leurs enjeux

Les applications de la biotechnologie, telles que les thérapies géniques, les OGM et les vaccins, ont suscité des débats éthiques et scientifiques. Ces innovations ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie, mais elles soulèvent également des questions sur la sécurité alimentaire, la santé publique et l'éthique de la manipulation génétique.

La créativité et de l'ingéniosité humaines

Les grandes inventions qui ont changé le monde témoignent de la créativité et de l'ingéniosité humaines. Elles ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre avenir. En réfléchissant à ces innovations, il est essentiel de reconnaître leur impact durable sur la société et de considérer comment les prochaines grandes inventions pourraient à nouveau transformer notre façon de vivre et d'interagir. L'humanité est à un tournant, et les inventions d'aujourd'hui ouvriront la voie à un avenir encore plus prometteur.

Lancée en 1961, la Renault 4, communément appelée la "4L", est bien plus qu'une simple voiture. Ce modèle populaire a marqué des générations d'automobilistes, devenant un véritable symbole de liberté et de simplicité. Connue pour sa polyvalence, sa robustesse et son faible coût, la 4L a conquis des millions de conducteurs à travers le monde et est restée en production pendant plus de trois décennies. Cet article retrace l’histoire fascinante de ce véhicule iconique et explique comment il est devenu une légende de l’automobile.

La genèse de la 4L : une voiture pour tous

- Le contexte de l'après-guerre

Dans les années 1950, la France est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Le besoin d'une voiture accessible, polyvalente et simple devient évident. La Renault 4L est conçue en réponse à ce besoin, visant à concurrencer des modèles populaires comme la Citroën 2CV. Elle devait être à la fois fonctionnelle pour les zones rurales et pratique pour les citadins.

- Les débuts du projet

L'ingénieur Pierre Dreyfus, directeur général de Renault, lance le projet en 1956 avec un objectif clair : créer une voiture populaire universelle, capable de transporter des personnes et des marchandises avec facilité. La Renault 4, surnommée la "4L", est dévoilée en 1961 au Salon de l'Automobile de Paris, et son succès est immédiat.

Une révolution dans le design automobile

- Un design pratique et innovant

La 4L présente des caractéristiques novatrices pour l'époque. Elle est la première voiture à traction avant de Renault et possède une suspension souple qui s’adapte à tout type de terrain. Sa conception simple mais fonctionnelle inclut un hayon arrière, une nouveauté qui permet un accès facile au coffre et en fait un véhicule idéal pour le transport de marchandises.

- Une voiture modulable

La 4L est conçue pour répondre aux besoins de tous. Avec ses sièges amovibles, elle peut être configurée en version utilitaire ou familiale. Elle devient vite la voiture préférée des artisans, des agriculteurs, des jeunes conducteurs et des familles grâce à son espace intérieur généreux et sa modularité. Son moteur simple et robuste permet une maintenance facile, ce qui renforce sa popularité.

La conquête du monde : un succès international

- Un modèle mondialement apprécié

Le succès de la 4L dépasse rapidement les frontières françaises. Elle est exportée dans plus de 100 pays et produite sous licence dans de nombreux autres, dont l’Espagne, le Maroc et l’Argentine. Sa robustesse et sa capacité à s'adapter à différents climats et routes font d'elle un modèle prisé dans les zones rurales et les pays en développement.

- Des versions pour tous les usages

Au fil des années, de nombreuses versions de la 4L voient le jour : de la fourgonnette à la version camping-car, en passant par des modèles spéciaux pour l’armée ou les pompiers. La Renault 4L devient une voiture caméléon, capable de s’adapter à toutes les situations et besoins.

L'aventure de la 4L : rallyes et défis

- La 4L et le 4L Trophy

La 4L ne s’est pas contentée de rouler sur les routes d'Europe. Elle est également devenue une icône dans le monde du rallye, notamment grâce au célèbre 4L Trophy. Ce rallye étudiant, qui traverse le désert marocain, met en avant la robustesse et la fiabilité du véhicule. Chaque année, des centaines d'étudiants s'aventurent dans cette course humanitaire, renforçant la légende de la 4L comme un véhicule capable de braver les conditions les plus difficiles.

- Des expéditions mémorables

La Renault 4L a également été utilisée pour de nombreuses expéditions à travers le monde. Sa simplicité mécanique et sa capacité à affronter des terrains difficiles en font un véhicule de choix pour des aventuriers. Des récits de voyages traversant l’Afrique, l’Amérique du Sud ou les steppes d’Asie montrent que la 4L n’a rien à envier aux 4x4 modernes en matière d’endurance.

Une légende intemporelle : la 4L aujourd'hui

- La fin de la production et l’héritage laissé

En 1992, après plus de 8 millions d’exemplaires vendus, la production de la Renault 4L s’arrête. Mais loin de disparaître, la 4L reste un modèle culte pour de nombreux passionnés. Des clubs de collectionneurs existent partout dans le monde, et des rassemblements annuels réunissent des centaines de propriétaires.

- Une voiture de collection prisée

Aujourd’hui, la 4L est recherchée par les collectionneurs et les amateurs de véhicules rétro. Sa simplicité, son esthétique unique et son héritage en font une pièce de choix pour les passionnés d’automobile. Restaurer une 4L est devenu un passe-temps pour de nombreux amoureux de voitures anciennes, qui souhaitent préserver cette icône de l’histoire automobile française.

Symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française

La Renault 4L a marqué l’histoire par sa simplicité, son ingéniosité et sa polyvalence. Véritable phénomène culturel, elle a accompagné des millions de personnes à travers le monde, aussi bien sur les routes de campagne que dans les grandes villes. Plus qu’une simple voiture, la 4L est devenue un symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française. Son épopée continue de résonner dans le cœur des automobilistes, faisant d’elle une légende indéfectible du patrimoine automobile.

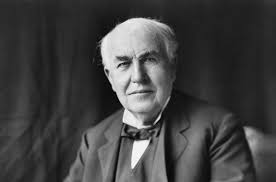

Thomas Alva Edison, l’un des inventeurs les plus influents de l’histoire moderne, a marqué le monde avec ses nombreuses inventions et contributions à la technologie. De l’ampoule électrique à l’invention du phonographe, Edison a révolutionné la vie quotidienne au XIXe et XXe siècles. Cependant, comme pour tout grand génie, la vie d'Edison a connu une fin. Cet article retrace les derniers jours de l’inventeur, son héritage et l’impact de sa disparition sur la société mondiale.

La santé déclinante d'Edison

Les années de gloire et d'usure

Après des décennies d’intense travail et d’innovation, la santé de Thomas Edison commença à décliner dans les années 1920. Ayant consacré sa vie à la recherche et au développement, son corps et son esprit avaient été soumis à une fatigue immense. Même s'il restait actif et continuait à superviser ses laboratoires, son rythme de travail diminua considérablement au fil des années.

Les premiers signes de maladie

À la fin des années 1920, Edison montra des signes d’affaiblissement notable. Il souffrait de diverses maladies, notamment des problèmes de digestion et d'insomnie, qui limitèrent ses activités. Malgré ces difficultés, Edison, fidèle à son caractère persévérant, continua à s'intéresser aux projets scientifiques et à suivre de près les évolutions technologiques de son temps.

Les derniers jours de Thomas Edison

Les adieux à Menlo Park et West Orange

Les deux laboratoires d'Edison, Menlo Park et plus tard West Orange, furent les lieux où l’inventeur consacra la majeure partie de sa vie à la recherche. Cependant, ses derniers mois furent marqués par des séjours fréquents à son domicile de Glenmont, où il passait ses journées entouré de sa famille et de ses proches collaborateurs. À mesure que son état de santé empirait, il se retira progressivement des activités publiques.

La fin paisible du génie

Thomas Edison s'éteignit paisiblement dans son sommeil le 18 octobre 1931, à l'âge de 84 ans. Sa mort survint à son domicile à West Orange, New Jersey, entouré de sa femme, Mina, et de ses enfants. Le monde perdit alors l’un de ses plus grands inventeurs, un homme dont les découvertes avaient radicalement transformé la société moderne.

L'impact immédiat de sa mort

L'annonce mondiale de la disparition

La mort d’Edison fit immédiatement les gros titres à travers le monde. Les journaux annoncèrent avec gravité la perte du « Magicien de Menlo Park ». Les hommages affluèrent des quatre coins du globe, de personnalités politiques, de scientifiques et du grand public. Des hommes comme Henry Ford et Herbert Hoover, alors président des États-Unis, exprimèrent leur profond respect pour celui qui avait façonné une nouvelle ère de progrès technologique.

L'hommage national et mondial

Le président Hoover demanda que toutes les lumières du pays soient éteintes pendant une minute en hommage à Edison, l'homme qui avait donné la lumière au monde. Cet événement symbolique illustra l’immense reconnaissance du peuple américain et du monde entier pour cet inventeur visionnaire. En Europe et en Asie, des hommages similaires furent organisés, soulignant l'impact global de ses inventions.

L'héritage scientifique et industriel d'Edison

Les inventions qui ont changé le monde

Thomas Edison laisse derrière lui un héritage de plus de 1 000 brevets et des inventions qui ont radicalement changé la vie quotidienne. Ses travaux sur l’ampoule à incandescence, le phonographe, et les systèmes électriques ont non seulement inauguré l’ère de l’électricité moderne, mais ont aussi transformé les méthodes de production industrielle. De plus, son approche de la recherche scientifique, fondée sur l’expérimentation rigoureuse et la commercialisation des technologies, est restée un modèle pour les générations futures.

Le laboratoire d'Edison : un modèle de recherche moderne

Edison fut l’un des premiers à concevoir l’idée d’un laboratoire de recherche centralisé où des équipes de chercheurs travaillaient ensemble sur des projets complexes. Ce modèle devint la norme pour les entreprises technologiques du XXe siècle et au-delà. Des entreprises comme General Electric, qu’Edison avait cofondée, prospérèrent en s’appuyant sur cette philosophie de l'innovation continue.

Le mythe d'Edison après sa mort

L'élévation au statut de légende

Après sa mort, Thomas Edison devint une figure mythique de l'histoire scientifique et culturelle des États-Unis et du monde. Son parcours, symbolisant l'ascension d'un homme autodidacte devenu un pionnier de la technologie, inspira des générations de jeunes inventeurs. Des biographies, des films et des documentaires furent réalisés pour honorer sa mémoire et son œuvre.

Les controverses autour de son héritage

Bien que la plupart des éloges posthumes aient salué son génie et son caractère infatigable, certaines critiques émergèrent avec le temps. Edison fut critiqué pour sa rivalité avec Nikola Tesla et pour avoir parfois été impitoyable avec ses concurrents. Ces aspects plus sombres de sa personnalité ont enrichi le portrait complexe de l’homme, tout en n'enlevant rien à son immense contribution à la science.

Derniers Jours du Génie de l'Électricité

La mort de Thomas Edison en 1931 marqua la fin d'une ère, celle d’un inventeur visionnaire qui façonna le XXe siècle grâce à ses découvertes. L'influence de ses travaux se fait encore ressentir aujourd'hui, dans les foyers illuminés par l'électricité, dans la musique enregistrée, et dans l'approche scientifique de l'innovation. Si Edison est mort, son héritage continue de briller, illuminant les générations futures de la lumière de son génie créatif.

L'instauration du repos hebdomadaire en France est l'un des piliers du droit du travail moderne. Enracinée dans la longue lutte des ouvriers pour obtenir de meilleures conditions de travail, la loi de 1906 instituant le repos hebdomadaire a marqué une étape clé dans la réglementation du temps de travail en France. Ce progrès social a non seulement amélioré la qualité de vie des travailleurs, mais a également jeté les bases du modèle français du bien-être au travail.

Le Contexte Historique et Social

Les conditions de travail avant le XXe siècle

Au XIXe siècle, avec l’essor de la révolution industrielle, les conditions de travail en France étaient particulièrement difficiles. La majorité des ouvriers, adultes comme enfants, travaillaient entre 12 et 16 heures par jour, six jours par semaine, souvent dans des conditions dangereuses et insalubres. Les dimanches, consacrés à la religion, étaient censés être un jour de repos, mais cette tradition ne suffisait pas à garantir un temps libre véritable pour les travailleurs. De plus, avec l'industrialisation, les entreprises devenaient de plus en plus réticentes à accorder un jour sans production.

La montée des revendications ouvrières

À mesure que la classe ouvrière se développait, les revendications pour de meilleures conditions de travail et une réduction du temps de travail se faisaient de plus en plus pressantes. Les mouvements sociaux et syndicaux, apparus au cours du XIXe siècle, mirent en avant la nécessité d'accorder aux travailleurs un temps de repos régulier. Le développement des syndicats ouvriers, comme la CGT (Confédération générale du travail), joua un rôle crucial dans la défense de ces droits.

La Loi de 1906 sur le Repos Hebdomadaire

La catastrophe de Courrières, un déclencheur

L'événement qui précipita la mise en place de la législation sur le repos hebdomadaire fut la catastrophe minière de Courrières, survenue en 1906. Ce tragique accident, qui coûta la vie à 1 099 mineurs, mit en lumière les conditions de travail déplorables des ouvriers et la nécessité urgente de réformes sociales. La population, émue par cette tragédie, poussa le gouvernement à accélérer les mesures en faveur des travailleurs.

Les débats parlementaires et l’adoption de la loi

Sous le gouvernement de Ferdinand Sarrien, soutenu par le ministre du Travail Georges Clemenceau, les discussions au Parlement sur l’instauration du repos hebdomadaire prirent de l’ampleur. Malgré les résistances de certains patrons d’industrie et commerçants, la loi du 13 juillet 1906 fut adoptée. Elle établissait pour la première fois en France le principe du repos hebdomadaire obligatoire, accordé en principe le dimanche.

Les Principes de la Loi

Un jour de repos obligatoire

La loi de 1906 stipulait que tous les salariés, dans les secteurs industriels et commerciaux, devaient bénéficier d’une journée complète de repos par semaine. Ce jour de repos devait être accordé de manière régulière, en principe le dimanche, jour traditionnel de repos dominical. L'objectif était d'améliorer le bien-être physique et mental des travailleurs, en leur permettant de se reposer et de se consacrer à des activités familiales ou religieuses.

Les exceptions et aménagements

Toutefois, la loi prévoyait des exceptions pour certaines professions, notamment celles nécessitant une activité continue, comme les hôpitaux, les transports et les services publics essentiels. Dans ces cas, des systèmes de repos compensateur pouvaient être mis en place, permettant de décaler le jour de repos à un autre moment de la semaine.

Les Réactions et Conséquences

Les réticences du patronat

L'institution du repos hebdomadaire ne fut pas immédiatement acceptée par tous. De nombreux patrons craignaient que cette mesure ne freine la productivité et n’entraîne des pertes financières. Les petits commerçants et artisans, en particulier, s’opposaient au repos obligatoire le dimanche, arguant que leur activité économique reposait en grande partie sur ce jour où les familles pouvaient faire leurs achats.

L'impact sur les conditions de travail

Malgré ces réticences, l’application de la loi eut des effets bénéfiques immédiats. Les travailleurs bénéficièrent pour la première fois d’un droit au repos régulier, ce qui permit une amélioration significative de la santé et du moral des ouvriers. Le repos hebdomadaire devint aussi un moyen de renforcer la cohésion familiale, en offrant aux travailleurs la possibilité de consacrer du temps à leurs proches et à leurs loisirs.

L’Évolution du Repos Hebdomadaire au XXe Siècle

Vers la semaine de cinq jours

L’instauration du repos hebdomadaire en 1906 ne marquait que le début d'une série de réformes visant à améliorer les conditions de travail en France. Au fil des décennies, de nouvelles avancées furent réalisées, notamment avec la réduction progressive du temps de travail et l’instauration des congés payés en 1936. La semaine de travail de cinq jours devint progressivement la norme dans les années 1950 et 1960, renforçant l’idée que le temps de repos était une composante essentielle du bien-être des travailleurs.

Les débats contemporains

Si le repos hebdomadaire reste aujourd'hui un droit acquis, les débats sur son aménagement continuent, notamment dans le secteur du commerce. La question de l'ouverture des magasins le dimanche est régulièrement au cœur des discussions politiques et sociales, soulevant des interrogations sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ainsi que sur la compétitivité économique.

Une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des travailleurs en France

L'institution du repos hebdomadaire en 1906 a marqué une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des travailleurs en France. Cette mesure, inscrite dans un contexte de lutte sociale et de progrès, a transformé la manière dont le travail et le temps libre étaient perçus, en donnant aux ouvriers un droit fondamental au repos. Plus qu'un simple jour de pause, le repos hebdomadaire a contribué à redéfinir le rapport entre l'individu, le travail et la société, en plaçant la dignité humaine et le bien-être au centre des préoccupations.

Le premier vol entre la France et le Sénégal constitue un moment clé dans l'histoire de l'aviation mondiale et de la colonisation française en Afrique. Cet exploit technologique et humain a ouvert la voie à la création de liaisons aériennes intercontinentales, reliant l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, favorisant ainsi les échanges économiques, culturels et politiques. Ce vol s’inscrit dans un contexte d'expansion coloniale et de développement de l’aviation civile et militaire après la Première Guerre mondiale.

Contexte historique

Dans les années 1920, l’aviation mondiale était en pleine évolution. Les grandes puissances, notamment la France, cherchaient à développer des réseaux aériens pour relier leurs colonies à la métropole. La connexion entre la France et le Sénégal, l'une des principales colonies de l’Afrique de l’Ouest, représentait un défi ambitieux qui symbolisait l’expansion de l’influence française sur ce continent.

L'Aviation Française après la Première Guerre Mondiale

Les prémices du développement aérien

Après la Première Guerre mondiale, la France sort de la guerre avec un secteur aéronautique en plein essor. Des innovations technologiques avaient été réalisées durant le conflit, notamment en matière de moteurs et de conception d’appareils. Cependant, l’objectif principal après la guerre était de transformer cet acquis militaire en un outil de communication et de transport civil.

L’ambition coloniale

La France avait un réseau étendu de colonies en Afrique de l’Ouest, et le Sénégal jouait un rôle central en tant que point stratégique. Dakar, la capitale, représentait une porte d’entrée vers l’Afrique et un point clé pour relier l’Europe à l’Amérique du Sud via des routes aériennes. L’idée d’établir une liaison aérienne régulière entre la France et Dakar, au Sénégal, est alors née dans les esprits des pionniers de l’aviation.

Les Pionniers et la Conception du Projet

Pierre-Georges Latécoère, un visionnaire

L’un des principaux artisans de ce projet fut Pierre-Georges Latécoère, un industriel français passionné d'aviation. Dès 1919, il entreprit de lancer la Compagnie Générale Aéropostale, une entreprise qui avait pour ambition de relier Toulouse à Dakar, puis l’Amérique du Sud. Pour Latécoère, l’aéronautique n’était pas seulement une technologie prometteuse mais également un moyen de relier les peuples et les cultures.

Les premiers essais

Les premières tentatives de vols transsahariens sont marquées par de nombreuses difficultés. Les conditions météorologiques extrêmes, le manque d’infrastructures adaptées et la distance à parcourir constituaient des obstacles majeurs. Cependant, l’esprit pionnier des aviateurs français et la volonté de repousser les limites permirent à ces projets de prendre forme.

Le Premier Vol entre la France et le Sénégal

La préparation du vol

Le premier vol direct entre la France et le Sénégal fut réalisé par l’Aéropostale, dans le cadre des liaisons postales transsahariennes. Avant cette première liaison, plusieurs étapes de reconnaissance et de préparation avaient été menées pour identifier les meilleures routes et garantir la sécurité des équipages.

Le départ de Toulouse

Le 1er septembre 1925, un avion Bréguet 14, piloté par Jean Mermoz, décolle de Toulouse avec pour mission de rejoindre Dakar. Mermoz, qui deviendra par la suite l’un des aviateurs les plus célèbres de son époque, joua un rôle central dans cette expédition aérienne.

Une traversée pleine de défis

Le vol, qui traversa le désert du Sahara, fut marqué par des conditions extrêmes. Les températures élevées, les tempêtes de sable, ainsi que l'isolement des équipages en cas de panne étaient autant de difficultés à surmonter. Le premier vol dura plusieurs jours, avec des escales techniques, mais atteignit finalement Dakar, marquant ainsi la première liaison aérienne réussie entre la France et le Sénégal.

Les Conséquences de ce Premier Vol

Une avancée technologique majeure

Ce vol démontra la faisabilité des liaisons aériennes longues distances entre l’Europe et l’Afrique. Le succès de cette mission permit de renforcer la confiance dans les capacités techniques des appareils de l’époque, ouvrant la voie à l’établissement de vols réguliers pour le courrier et les passagers.

L’impact sur les relations franco-africaines

Sur le plan politique et économique, ce vol renforça la domination coloniale française en Afrique. En connectant les colonies africaines à la métropole par voie aérienne, la France consolidait son contrôle sur les territoires et facilitait la circulation des biens, des ressources et des informations.

L'Héritage du Premier Vol

L’essor de l’aéropostale

Le succès du vol entre la France et le Sénégal marque le début d’une série de développements pour l’Aéropostale. Très rapidement, des lignes régulières furent établies, et la liaison Toulouse-Dakar devint un axe stratégique pour la poste aérienne et les communications entre les continents.

La naissance d’une légende

Les aviateurs qui prirent part à ces premiers vols, tels que Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, sont aujourd'hui des figures légendaires de l'aviation. Ils ont non seulement contribué au développement technique de l’aviation, mais également à une vision romantique et héroïque du métier de pilote, immortalité dans la littérature et l’histoire de l’aviation.

Une Étape Cruciale dans l’Histoire de l’Aviation

Le premier vol entre la France et le Sénégal fut un événement marquant qui symbolisa l’audace et l’innovation de l’époque. Ce vol transsaharien, malgré ses nombreux défis, ouvrit une nouvelle ère pour l’aviation et renforça les liens entre l’Europe et l’Afrique. Il témoigne de l’esprit pionnier des aviateurs qui, au péril de leur vie, ont contribué à rapprocher les continents et à écrire une nouvelle page de l’histoire mondiale.

Le 9 octobre 1890, l'histoire de l'aviation mondiale franchit une étape décisive avec le premier vol motorisé de l'Éole, un avion conçu par l'ingénieur français Clément Ader. Ce vol, bien que court et modeste, constitue une avancée majeure dans le développement de l'aéronautique. L'Éole, avec sa conception novatrice et son moteur à vapeur, est un symbole de l'innovation technologique et de la vision avant-gardiste d'Ader, un pionnier de l'aviation. Ce chapitre marquant est souvent considéré comme l'un des premiers pas vers l'avènement de l’aviation moderne.

Clément Ader, un Visionnaire de l’Aviation

L'ingénieur et inventeur

Né en 1841 à Muret, en France, Clément Ader était un ingénieur et inventeur passionné par les nouvelles technologies. Après avoir travaillé dans les domaines de l'électricité et de la téléphonie, Ader s'intéressa de près à l'idée du vol humain. Inspiré par les ailes des chauves-souris, il commença à concevoir des machines volantes dès les années 1870, persuadé que l'aviation motorisée était la clé pour conquérir le ciel.

Les inspirations d'Ader : la nature et la mécanique

Ader était fasciné par la nature, en particulier par les ailes des oiseaux et des chauves-souris, qu’il voyait comme des modèles parfaits pour la conception d’aéronefs. Cette observation minutieuse de la nature lui permit de concevoir des machines avec des ailes articulées, un concept qui marqua la naissance de l'Éole.

La Conception de l'Éole

Un projet audacieux

L'Éole, le premier avion motorisé d’Ader, tire son nom du dieu des vents dans la mythologie grecque. Conçu entre 1886 et 1890, cet appareil révolutionnaire mesurait 14 mètres d'envergure et pesait environ 300 kilogrammes. Sa structure en bois et en toile, associée à un moteur à vapeur de 20 chevaux conçu par Ader lui-même, était une prouesse technique pour l’époque.

L'inspiration animale

L'une des caractéristiques les plus originales de l'Éole est la forme de ses ailes. Ader s'inspira des ailes des chauves-souris, leur donnant une forme légèrement incurvée, ce qui, selon lui, permettait une meilleure portance et une plus grande maniabilité dans les airs. Ce biomimétisme reflétait sa volonté de s'appuyer sur la nature pour résoudre les défis de l'aviation.

Le moteur à vapeur

L'une des innovations majeures de l'Éole réside dans son moteur. Contrairement aux autres expérimentateurs qui utilisaient des moteurs à combustion interne, Ader opta pour un moteur à vapeur léger et puissant. Ce moteur, équipé d'une hélice située à l'avant de l'avion, fut conçu pour générer suffisamment de poussée pour soulever l'appareil du sol.

Le Premier Vol de l'Éole

Le 9 octobre 1890, un vol historique

Le 9 octobre 1890, Clément Ader réussit un exploit extraordinaire : l'Éole s’éleva du sol à une hauteur de quelques dizaines de centimètres et parcourut une distance d’environ 50 mètres. Bien que ce vol ait été modeste en termes de distance et de hauteur, il s'agissait d'une réalisation sans précédent, puisqu’il s’agissait du premier vol motorisé répertorié de l’histoire.

Une performance en demi-teinte