Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Histoire et Civilisations

Le 18 mars 1871 marque le début d’un épisode révolutionnaire unique dans l’histoire de France : la Commune de Paris. Cet événement, né dans un contexte de défaite militaire et de tensions sociales, incarne une tentative audacieuse de créer un gouvernement populaire et démocratique. Cet article retrace les origines, les acteurs clés et les enjeux de cette insurrection, tout en explorant son héritage politique et culturel.

Une France en Crise

La Guerre Franco-Prussienne et la Chute de Napoléon III

La défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la capture de Napoléon III à Sedan plongent le pays dans le chaos. La proclamation de la Troisième République ne suffit pas à apaiser les tensions, notamment à Paris, assiégée et affamée par les troupes prussiennes.

Le Gouvernement de Défense Nationale et la Colère des Parisiens

Le gouvernement provisoire, dirigé par Adolphe Thiers, signe un armistice humiliant avec la Prusse en janvier 1871. Les Parisiens, qui ont résisté pendant des mois, se sentent trahis. La décision de désarmer la Garde nationale, composée en grande partie d’ouvriers et de révolutionnaires, met le feu aux poudres.

Le 18 Mars 1871 : L’Étincelle de la Révolte

La Tentative de Reprendre les Canons de Montmartre

Au petit matin du 18 mars, les troupes gouvernementales tentent de s’emparer des canons de la Garde nationale, stockés à Montmartre et Belleville. Cette opération, perçue comme une provocation, déclenche une réaction immédiate de la population.

La Fraternisation des Soldats avec les Insurgés

Face à la résistance des Parisiens, une partie des soldats refuse de tirer sur la foule et fraternise avec les insurgés. Cet acte de solidarité scelle le destin de la journée et marque le début de l’insurrection.

La Commune de Paris : Un Gouvernement Populaire

L’Élection du Conseil de la Commune

Le 26 mars, des élections sont organisées pour former le Conseil de la Commune. Composé de révolutionnaires, d’ouvriers et d’intellectuels, ce gouvernement met en place des réformes sociales audacieuses, comme la séparation de l’Église et de l’État, l’éducation gratuite et laïque, et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Les Défis de la Commune

Malgré ses idéaux progressistes, la Commune doit faire face à de nombreux défis : isolement politique, manque de ressources et menace constante des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers.

La Répression et la Semaine Sanglante

L’Offensive des Versaillais

À partir du 21 mai 1871, les troupes gouvernementales lancent une offensive brutale contre Paris. La Semaine sanglante, qui s’ensuit, est marquée par des combats acharnés et des exécutions massives de Communards.

Le Bilan Tragique

La répression fait près de 20 000 morts et des milliers d’arrestations. La Commune est écrasée, mais son esprit de révolte et ses idéaux continuent d’inspirer les mouvements sociaux et révolutionnaires à travers le monde.

L’Insurrection de la Commune de Paris

Le 18 mars 1871 reste une date symbolique dans l’histoire des luttes sociales. La Commune de Paris, bien que brève, incarne une aspiration à la justice sociale et à la démocratie directe. Son héritage, à la fois tragique et inspirant, résonne encore aujourd’hui.

L'année 1314 marque un tournant majeur dans l'histoire médiévale française et européenne. Sous le règne de Philippe IV, dit Philippe le Bel, l'Ordre des Templiers, l'une des organisations les plus puissantes et mystérieuses de l'époque, est brutalement dissous. Cet événement, entouré de controverses et de légendes, continue de fasciner historiens et passionnés. Cet article explore les raisons, les acteurs et les conséquences de cette abolition, tout en mettant en lumière les mystères qui entourent encore cet épisode historique.

Les Templiers : Une Puissance Médiévale

Origines et Ascension des Templiers

Fondé en 1119 lors des Croisades, l'Ordre du Temple était initialement chargé de protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Rapidement, les Templiers devinrent une force militaire et financière redoutable, accumulant des richesses considérables et établissant un réseau d'influence à travers l'Europe.

Leur Rôle dans la Société Médiévale

Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers. Ils jouaient un rôle clé dans l'économie médiévale, agissant comme banquiers pour les rois et les nobles. Leur puissance financière et leur indépendance suscitaient à la fois admiration et jalousie.

Philippe le Bel : Un Roi Ambitieux

Contexte Politique et Financier

Au début du XIVe siècle, la France est en proie à des difficultés financières. Philippe le Bel, confronté à des dettes croissantes, cherche des moyens de renflouer les caisses de l'État. Les richesses des Templiers attirent son attention.

Les Motivations de Philippe le Bel

Outre les raisons financières, Philippe le Bel voyait dans les Templiers une menace pour son autorité. Leur loyauté envers le Pape plutôt qu'envers la couronne française inquiétait le roi, qui cherchait à affirmer son pouvoir absolu.

Le Procès des Templiers : Une Machination Royale

Les Accusations Portées

En 1307, Philippe le Bel fait arrêter des centaines de Templiers, les accusant d'hérésie, de blasphème et de pratiques immorales. Ces accusations, souvent obtenues sous la torture, servent de prétexte pour justifier la dissolution de l'Ordre.

Le Rôle du Pape Clément V

Le Pape Clément V, initialement réticent, finit par céder aux pressions du roi de France. En 1312, il prononce la dissolution de l'Ordre lors du Concile de Vienne.

1314 : La Fin Tragique des Templiers

Le Supplice de Jacques de Molay

Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, dernier Grand Maître des Templiers, est brûlé vif sur l'île aux Juifs à Paris. Selon la légende, il aurait maudit le roi et le Pape avant de mourir, prédisant leur mort prochaine.

Les Conséquences de l'Abolition

La dissolution des Templiers a des répercussions majeures. Leurs biens sont confisqués par la couronne, et leur héritage inspire des siècles de spéculations et de théories conspirationnistes.

La Chute des Templiers

L'abolition de l'Ordre des Templiers en 1314 reste l'un des épisodes les plus sombres et intrigants de l'histoire médiévale. Entre ambition royale, manipulations politiques et légendes tenaces, cet événement continue de captiver l'imagination collective.

La fin des Templiers soulève des questions sur le pouvoir, la justice et la moralité. Leur histoire nous rappelle que même les institutions les plus puissantes ne sont pas à l'abri des bouleversements politiques et sociaux.

Le 15 mars 1917 (2 mars selon le calendrier julien alors en usage en Russie), le tsar Nicolas II a abdiqué, mettant fin à plus de trois siècles de règne des Romanov sur la Russie. Cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire russe, ouvrant la voie à la Révolution de Février et, plus tard, à la Révolution d'Octobre. L'abdication de Nicolas II a sonné le glas de l'autocratie tsariste et a précipité la Russie dans une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent.

La Russie en Crise

La Première Guerre Mondiale

La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale a exacerbé les problèmes économiques et sociaux du pays. Les défaites militaires, les pénuries alimentaires et l'inflation ont alimenté le mécontentement populaire, créant un terrain fertile pour la révolution.

Les Troubles Intérieurs

À l'intérieur du pays, l'autocratie de Nicolas II était de plus en plus contestée. Les grèves, les manifestations et les mutineries se multipliaient, tandis que le gouvernement tsariste semblait incapable de répondre aux besoins de la population.

Les Événements de Février 1917

La Révolution de Février

En février 1917 (mars selon le calendrier grégorien), des manifestations massives ont éclaté à Petrograd (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Les ouvriers, les soldats et les paysans réclamaient du pain, la paix et des réformes politiques. Les forces de l'ordre, initialement loyalistes, ont fini par fraterniser avec les manifestants.

La Perte de Soutien

Face à la montée de la révolte, Nicolas II a perdu le soutien de l'armée et de la noblesse. Les membres de la Douma (le parlement russe) ont formé un gouvernement provisoire, tandis que les soviets (conseils ouvriers et soldats) ont commencé à exercer un pouvoir parallèle.

L'Abdication de Nicolas II

La Décision d'Abdiquer

Le 15 mars 1917, Nicolas II a signé son acte d'abdication à Pskov, sous la pression de ses généraux et des membres de la Douma. Il a d'abord abdiqué en faveur de son fils, Alexis, mais a finalement cédé le trône à son frère, le grand-duc Michel, qui a refusé de régner.

La Fin des Romanov

L'abdication de Nicolas II a marqué la fin de la dynastie des Romanov, qui régnait sur la Russie depuis 1613. La famille impériale a été placée en résidence surveillée, avant d'être exécutée par les bolcheviks en juillet 1918.

Les Conséquences de l'Abdication

Le Gouvernement Provisoire

Après l'abdication, un gouvernement provisoire a été formé, dirigé par des libéraux et des socialistes modérés. Cependant, ce gouvernement a été rapidement contesté par les bolcheviks, dirigés par Lénine, qui réclamaient "tout le pouvoir aux soviets".

La Révolution d'Octobre

En octobre 1917, les bolcheviks ont renversé le gouvernement provisoire lors de la Révolution d'Octobre, établissant le premier État socialiste au monde. L'abdication de Nicolas II avait ainsi ouvert la voie à une transformation radicale de la société russe.

L'Héritage de Nicolas II

Dans l'Histoire Russe

Nicolas II est souvent perçu comme un dirigeant faible et incompétent, dont le règne a été marqué par des crises et des échecs. Cependant, certains voient en lui une figure tragique, victime des circonstances et des forces historiques.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, Nicolas II et sa famille sont vénérés comme des martyrs par l'Église orthodoxe russe. Leur exécution a été condamnée, et leur mémoire est honorée dans des monuments et des commémorations.

La Fin d'une Époque

L'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917 a marqué la fin du tsarisme et le début d'une nouvelle ère pour la Russie. Cet événement a non seulement changé le cours de l'histoire russe, mais a également eu des répercussions mondiales, influençant les mouvements révolutionnaires et les relations internationales. Aujourd'hui, l'abdication de Nicolas II reste un moment clé de l'histoire, rappelant les conséquences dramatiques des crises politiques et sociales.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, Tokyo a subi l'un des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Menée par les forces aériennes américaines, cette opération a causé des destructions massives et des pertes humaines considérables, marquant un tournant dans la stratégie alliée contre le Japon. Ce raid aérien, souvent éclipsé par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, reste pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire militaire.

La Guerre du Pacifique

La Situation en 1945

En 1945, la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale. Dans le Pacifique, les forces alliées, dirigées principalement par les États-Unis, avaient repris l'initiative après des victoires clés comme celles de Midway et de Guadalcanal. Cependant, le Japon, bien qu'affaibli, résistait farouchement, refusant de se rendre malgré les pertes subies.

La Stratégie de Bombardement

Pour forcer la capitulation du Japon, les Alliés ont adopté une stratégie de bombardements intensifs visant à détruire les infrastructures industrielles et à saper le moral de la population. Tokyo, en tant que capitale et centre économique majeur, était une cible prioritaire.

Le Bombardement du 9-10 Mars 1945

L'Opération Meetinghouse

Le bombardement de Tokyo, baptisé "Operation Meetinghouse", a été mené par l'US Army Air Forces. Plus de 300 bombardiers B-29 Superfortress ont décollé des bases des îles Mariannes pour larguer des bombes incendiaires sur la ville.

Les Bombes Incendiaires

Contrairement aux bombes explosives traditionnelles, les bombes incendiaires utilisées lors de ce raid étaient conçues pour provoquer des incendies massifs. Le mélange de napalm et d'autres substances inflammables a créé des tempêtes de feu, détruisant tout sur leur passage.

L'Impact Immédiat

En quelques heures, une grande partie de Tokyo a été réduite en cendres. Les estimations varient, mais on estime que plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, et plus d'un million se sont retrouvées sans abri. Les quartiers résidentiels, construits principalement en bois, ont été particulièrement touchés.

Les Conséquences du Bombardement

Les Pertes Humaines et Matérielles

Le bombardement de Tokyo a été l'un des plus meurtriers de l'histoire, surpassant en termes de victimes civiles les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les infrastructures de la ville ont été gravement endommagées, paralysant l'économie et les communications.

L'Impact sur le Moral Japonais

Bien que le gouvernement japonais ait tenté de minimiser l'impact du raid, la population a été profondément traumatisée. Le bombardement a contribué à saper le moral des civils et a accru la pression sur les dirigeants pour qu'ils mettent fin à la guerre.

L'Héritage du Bombardement de Tokyo

Dans l'Histoire Militaire

Le bombardement de Tokyo est souvent cité comme un exemple des stratégies de guerre totale, où les civils et les infrastructures civiles deviennent des cibles légitimes. Il a également influencé les tactiques de bombardement aérien dans les conflits ultérieurs.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, le bombardement de Tokyo est commémoré comme un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. Des monuments et des musées rappellent les souffrances endurées par la population civile et les leçons à tirer de cette période sombre.

Une Tragédie de Guerre

Le bombardement de Tokyo en mars 1945 reste un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale, illustrant les horreurs de la guerre aérienne et ses conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Alors que le monde se souvient des événements de cette période, il est essentiel de réfléchir aux moyens d'éviter de telles tragédies à l'avenir.

Le 10 mars 1831, un décret royal signé par le roi Louis-Philippe donne naissance à l'une des institutions militaires les plus emblématiques de France : la Légion étrangère. Créée dans un contexte politique et social complexe, cette unité unique en son genre a traversé les siècles, devenant un symbole de courage, de discipline et de fraternité. Cet article retrace les origines de la Légion étrangère, ses missions initiales et son évolution au fil du temps.

Contexte historique de la création

Une France en mutation

Dans les années 1830, la France est en pleine transformation. La Révolution de Juillet 1830 a porté Louis-Philippe au pouvoir, instaurant la Monarchie de Juillet. Le pays doit faire face à des défis internes, comme l'instabilité politique, et externes, avec la nécessité de renforcer son armée.

La nécessité d'une nouvelle force militaire

L'idée de créer une unité composée de soldats étrangers émerge pour plusieurs raisons. D'une part, elle permet d'intégrer les nombreux étrangers présents sur le territoire français, souvent anciens soldats ou réfugiés politiques. D'autre part, elle offre une solution pour éviter de déployer des troupes françaises dans des conflits lointains ou controversés.

La création de la Légion étrangère

Le décret du 10 mars 1831

Le décret royal officialise la création de la Légion étrangère. Cette unité est destinée à servir hors du territoire métropolitain, principalement en Algérie, alors en cours de colonisation. Les volontaires étrangers qui s'engagent bénéficient de la promesse d'une naturalisation après un certain temps de service.

Les premiers engagements

Dès sa création, la Légion attire des hommes de toutes nationalités, animés par des motivations diverses : recherche d'aventure, fuite d'un passé difficile ou désir de recommencer une nouvelle vie. Les premiers contingents sont rapidement envoyés en Algérie, où ils participent à des missions de pacification et de conquête.

Les valeurs et l'esprit de la Légion

Un code d'honneur unique

La Légion étrangère se distingue par son code d'honneur strict, qui met l'accent sur la discipline, la loyauté et la fraternité. Les légionnaires, bien que venus d'horizons différents, sont unis par un esprit de corps exceptionnel.

La devise : "Honneur et Fidélité"

Cette devise résume l'engagement des légionnaires, prêts à sacrifier leur vie pour leur nouvelle patrie. Malgré leur origine étrangère, ils servent la France avec un dévouement sans faille.

L'évolution de la Légion étrangère

Des missions variées

Au fil des décennies, la Légion étrangère a été déployée sur de nombreux théâtres d'opérations, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe. Elle a participé à des conflits majeurs, comme les deux guerres mondiales, ainsi qu'à des missions de maintien de la paix.

Une institution moderne

Aujourd'hui, la Légion étrangère reste une composante essentielle de l'armée française. Elle continue d'attirer des volontaires du monde entier, perpétuant ainsi sa tradition d'excellence et de sacrifice.

Histoire d'une Institution Militaire Hors du Commun

La création de la Légion étrangère en 1831 marque un tournant dans l'histoire militaire française. Plus qu'une simple unité, elle incarne des valeurs universelles de courage, de solidarité et de dévouement. Près de deux siècles plus tard, la Légion étrangère demeure un symbole fort de l'engagement et de l'honneur.

Le 9 mars 1796, un événement marquant de l'histoire de France a lieu : le mariage de Napoléon Bonaparte, alors général prometteur, et de Joséphine de Beauharnais, une femme élégante et influente. Cette union, bien que passionnée, sera aussi tumultueuse, reflétant les complexités de leurs personnalités et de l'époque révolutionnaire. Cet article explore les circonstances de leur rencontre, leur mariage, et l'impact de cette relation sur la carrière de Napoléon.

La rencontre entre Napoléon et Joséphine

Un contexte révolutionnaire

En pleine période de bouleversements politiques, Napoléon Bonaparte, jeune général ambitieux, gravit rapidement les échelons militaires. Joséphine de Beauharnais, de son côté, est une figure connue des salons parisiens. Veuve du général Alexandre de Beauharnais, guillotiné pendant la Terreur, elle incarne à la fois la grâce et la résilience.

Une attirance mutuelle

Leur rencontre a lieu en 1795, lors d'une réception mondaine. Napoléon est immédiatement séduit par le charme et l'élégance de Joséphine. Malgré leur différence d'âge (Joséphine a six ans de plus que Napoléon), une relation passionnée se développe rapidement. Leur correspondance amoureuse témoigne de l'intensité de leurs sentiments.

Le mariage du 9 mars 1796

Une cérémonie discrète

Le mariage est célébré à la mairie du 2e arrondissement de Paris, en présence de seulement deux témoins. Les formalités sont expédiées rapidement, car Napoléon doit rejoindre son armée en Italie. Joséphine, quant à elle, apporte à Napoléon des connexions sociales et politiques précieuses.

Les enjeux du mariage

Pour Napoléon, ce mariage est aussi une stratégie. Joséphine, issue de la noblesse, lui permet de s'intégrer dans les cercles influents de Paris. Pour Joséphine, épouser un général en ascension est une opportunité de sécuriser son avenir. Cependant, leur relation ne sera pas exempte de tensions et d'infidélités.

L'impact de leur union sur l'histoire

Une influence réciproque

Joséphine joue un rôle clé dans l'ascension de Napoléon, notamment en l'introduisant dans les milieux politiques et en le soutenant dans ses ambitions. De son côté, Napoléon offre à Joséphine une position sociale inégalée, faisant d'elle l'impératrice des Français en 1804.

La fin du mariage

Malgré leur amour passionné, leur mariage ne résiste pas aux pressions du pouvoir et aux difficultés personnelles. En 1809, Napoléon divorce de Joséphine, invoquant l'absence d'héritier. Cependant, il conservera toujours une affection profonde pour elle, jusqu'à la fin de sa vie.

Une union entre passion et ambition

Le mariage de Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais est bien plus qu'une simple union amoureuse. Il symbolise une époque de transition, où les ambitions personnelles et politiques s'entremêlent. Leur histoire, à la fois romantique et tragique, reste gravée dans la mémoire collective comme l'une des plus fascinantes de l'histoire de France.

Le 7 mars 1945 marque le début de la bataille de Remagen, un événement clé de la Seconde Guerre mondiale. Situé sur le Rhin, le pont de Remagen, connu sous le nom de pont Ludendorff, est devenu le point central d'une lutte acharnée entre les forces alliées et l'armée allemande. La capture de ce pont par les Alliés a permis une avancée cruciale vers le cœur de l'Allemagne, accélérant la fin du conflit en Europe.

La Fin de la Seconde Guerre Mondiale

La Situation en 1945

Au début de l'année 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les forces alliées, composées principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, progressent sur tous les fronts. En Europe de l'Ouest, les Alliés cherchent à traverser le Rhin, le dernier grand obstacle naturel avant d'atteindre le cœur industriel de l'Allemagne.

L'Importance Stratégique du Rhin

Le Rhin, fleuve majeur de l'Europe, représentait une ligne de défense cruciale pour les Allemands. Les ponts sur le Rhin étaient soit détruits, soit fortement défendus pour empêcher les Alliés de traverser. Le pont de Remagen, l'un des derniers encore intacts, est devenu un objectif stratégique de premier ordre.

La Capture du Pont de Remagen

La Découverte du Pont Intact

Le 7 mars 1945, des éléments de la 9e division blindée américaine ont découvert que le pont Ludendorff à Remagen était encore debout. Malgré les tentatives allemandes pour le détruire, le pont a résisté, offrant une opportunité inespérée aux Alliés.

L'Assaut et la Sécurisation du Pont

Les forces américaines ont rapidement lancé un assaut pour sécuriser le pont. Malgré une résistance allemande déterminée et des tentatives répétées pour faire sauter le pont, les Américains ont réussi à établir une tête de pont sur la rive est du Rhin. Cette opération audacieuse a permis à des milliers de soldats alliés de traverser le fleuve.

Les Conséquences de la Bataille

L'Avancée Alliée en Allemagne

La capture du pont de Remagen a ouvert la voie à une avancée rapide des forces alliées en Allemagne. Cette percée a permis de contourner les défenses allemandes et d'accélérer la progression vers Berlin, contribuant à la défaite finale du régime nazi.

L'Effondrement des Défenses Allemandes

La perte du pont de Remagen a été un coup dur pour le moral des troupes allemandes. Elle a également exposé les faiblesses de la défense allemande, déjà affaiblie par des années de guerre et des ressources limitées.

L'Héritage de la Bataille de Remagen

Dans l'Histoire Militaire

La bataille de Remagen est étudiée dans les académies militaires comme un exemple de rapidité d'action et d'exploitation des opportunités tactiques. Elle illustre l'importance de la logistique et de la mobilité dans les opérations militaires.

Dans la Culture Populaire

La bataille de Remagen a inspiré plusieurs œuvres culturelles, dont le film "Le Pont de Remagen" (1969), qui retrace les événements de manière dramatique. Cette bataille reste un symbole de courage et de détermination.

Un Tournant Décisif dans la Seconde Guerre Mondiale

La bataille de Remagen en 1945 a été un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, marquant un tournant décisif dans la campagne alliée en Europe. La capture du pont Ludendorff a permis une avancée rapide et a contribué à accélérer la fin du conflit. Aujourd'hui, la bataille de Remagen est rappelée comme un exemple de bravoure et de stratégie militaire, laissant un héritage durable dans l'histoire.

Le 5 mars 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire du XXe siècle avec la mort de Joseph Staline, l'une des figures les plus controversées et influentes de l'époque moderne. Dirigeant de l'Union soviétique pendant près de trois décennies, Staline a laissé un héritage complexe, mêlant industrialisation rapide, victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et répression politique massive. Sa disparition a ouvert une nouvelle ère pour l'URSS et le monde entier, suscitant des questions sur l'avenir du communisme et les relations internationales.

Contexte Historique : L'URSS sous Staline

L'Ascension au Pouvoir

Joseph Staline, de son vrai nom Iossif Vissarionovitch Djougachvili, est né en 1878 en Géorgie. Après la révolution bolchevique de 1917, il a progressivement consolidé son pouvoir, éliminant ses rivaux politiques pour devenir le dirigeant incontesté de l'Union soviétique à la fin des années 1920. Sous son règne, l'URSS a connu des transformations radicales, notamment à travers les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l'agriculture.

Les Répressions et le Culte de la Personnalité

Staline a instauré un régime autoritaire caractérisé par une surveillance omniprésente, des purges politiques et des exécutions massives. Le Goulag, système de camps de travail forcé, est devenu un symbole de la terreur stalinienne. Parallèlement, un culte de la personnalité a été construit autour de lui, le présentant comme le "petit père des peuples" et le garant de la révolution socialiste.

Les Circonstances de la Mort de Staline

Derniers Jours et Détérioration de la Santé de Staline

Au début des années 1950, la santé de Staline a commencé à décliner. Souffrant d'hypertension et d'autres problèmes médicaux, il a progressivement réduit ses apparitions publiques. Le 1er mars 1953, il a été retrouvé inconscient dans sa datcha à Kountsevo, près de Moscou, après avoir probablement subi une attaque cérébrale. Malgré les soins prodigués par ses médecins, il est décédé quatre jours plus tard.

Les Théories du Complot

La mort de Staline a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains historiens et chercheurs ont suggéré qu'il aurait pu être empoisonné par des membres de son entourage, craignant une nouvelle vague de purges. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer cette thèse.

Les Conséquences de la Mort de Staline

La Lutte pour le Pouvoir

Après la mort de Staline, une lutte pour le pouvoir a éclaté au sein du Parti communiste. Des figures comme Nikita Khrouchtchev, Lavrenti Beria et Gueorgui Malenkov se sont disputées la succession. Khrouchtchev finira par s'imposer et entamera un processus de "déstalinisation" à la fin des années 1950.

Impact sur l'URSS et le Monde

La disparition de Staline a marqué la fin d'une ère de terreur en Union soviétique et a ouvert la voie à des réformes politiques et économiques. Sur le plan international, elle a contribué à un relâchement temporaire des tensions de la Guerre froide, bien que les rivalités entre les blocs est et ouest aient persisté.

L'Héritage de Staline

La mort de Joseph Staline en 1953 a été un événement charnière qui a profondément influencé le cours de l'histoire. Son règne, marqué par des réalisations industrielles et des atrocités massives, reste un sujet de débat et d'analyse. Aujourd'hui, Staline incarne à la fois les promesses et les dangers des régimes autoritaires, rappelant l'importance de la vigilance démocratique et du respect des droits humains.

L’année 1871 marque un tournant dramatique dans l’histoire de Paris. Après la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne, les troupes prussiennes ont occupé la capitale française, un événement chargé de symbolisme et de conséquences politiques. Cet article explore les circonstances de cette occupation, son déroulement et son impact sur la population parisienne, ainsi que les répercussions historiques de ce moment clé.

Contexte Historique de l’Occupation

La Guerre Franco-Prussienne

La guerre franco-prussienne, qui éclate en 1870, oppose la France de Napoléon III à la Confédération de l’Allemagne du Nord, dirigée par la Prusse. La défaite française à Sedan en septembre 1870 entraîne la chute du Second Empire et la proclamation de la République. Malgré cela, la guerre se poursuit, et Paris, assiégée depuis septembre 1870, finit par capituler en janvier 1871.

Les Conditions de l’Armistice

L’armistice signé le 28 janvier 1871 prévoit l’occupation partielle de Paris par les troupes prussiennes. Cette clause, humiliante pour les Parisiens, est perçue comme une marque de domination et de revanche après des décennies de tensions entre la France et la Prusse. L’occupation, bien que brève, est lourde de sens et de symboles.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Entrée des Troupes Prussiennes

Le 1er mars 1871, les troupes prussiennes entrent dans Paris. Leur présence est limitée à certains quartiers, notamment les Champs-Élysées et les zones stratégiques autour de la place de la Concorde. Les soldats prussiens défilent dans une ville silencieuse et hostile, où la population observe avec colère et résignation cette démonstration de force.

Une Occupation Courte mais Symbolique

L’occupation ne dure que deux jours, du 1er au 3 mars 1871. Bien que brève, elle est profondément ressentie par les Parisiens. Les Prussiens évitent de provoquer des incidents majeurs, mais leur présence rappelle à la France sa défaite et la perte de l’Alsace-Lorraine, cédée à l’Allemagne par le traité de Francfort en mai 1871.

Réactions et Conséquences

La Colère des Parisiens

L’occupation de Paris est vécue comme une humiliation nationale. Les Parisiens, déjà éprouvés par un siège de plusieurs mois et une famine sévère, voient dans cette occupation une insulte supplémentaire. Cette colère contribue à alimenter les tensions politiques qui mènent à la Commune de Paris, un soulèvement populaire qui éclate en mars 1871.

Impact Politique et Symbolique

L’occupation de Paris par les Prussiens a un impact profond sur la psyché nationale française. Elle symbolise la fin de la domination française en Europe et l’ascension de l’Allemagne comme puissance continentale. Cet événement marque également le début d’une période de revanchisme en France, qui influencera les relations franco-allemandes jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’Héritage de l’Occupation

Mémoire Collective et Représentations

L’occupation de 1871 reste gravée dans la mémoire collective française. Elle est souvent évoquée dans la littérature, l’art et les discours politiques comme un moment de honte nationale, mais aussi de résilience. Des écrivains comme Émile Zola ont décrit cette période avec réalisme, capturant l’atmosphère tendue et douloureuse de l’époque.

Une Leçon Historique

L’occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes en 1871 rappelle l’importance des symboles dans les conflits politiques et militaires. Elle illustre comment un événement de courte durée peut laisser une empreinte durable sur l’histoire et la culture d’une nation. Aujourd’hui, cet épisode reste un sujet d’étude pour comprendre les dynamiques de pouvoir et les traumatismes collectifs.

Une marque indélébile sur l’histoire de France

L’occupation de Paris par les troupes prussiennes en 1871 est bien plus qu’un simple événement militaire. Elle incarne une humiliation nationale, un tournant politique et un moment chargé de symboles. Bien que brève, cette occupation a laissé une marque indélébile sur l’histoire de France, influençant les décennies qui ont suivi et rappelant la fragilité des empires et la puissance des symboles dans les relations internationales.

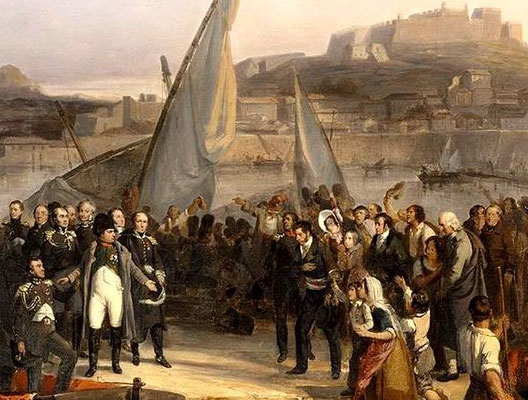

Le 1er mars 1815, Napoléon Ier débarque à Golfe-Juan, sur la Côte d'Azur, marquant le début d'une aventure audacieuse connue sous le nom des "Cent-Jours". Après son exil sur l'île d'Elbe, l'empereur déchu revient en France pour reprendre le pouvoir, déclenchant une série d'événements qui changeront le cours de l'histoire européenne. Cet article retrace les circonstances de ce débarquement, son déroulement et ses conséquences.

L'exil et le retour de Napoléon

La chute de Napoléon en 1814

En avril 1814, après la campagne de France et l'invasion de Paris par les coalisés, Napoléon est contraint d'abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe, un petit territoire au large de l'Italie, où il conserve le titre d'empereur mais ne règne que sur cette île.

Les tensions en France

Pendant ce temps, la France est gouvernée par Louis XVIII, restauré sur le trône. Cependant, son règne est marqué par des mécontentements, notamment parmi les soldats et les partisans de Napoléon, qui regrettent la gloire impériale.

Le débarquement à Golfe-Juan : Un retour triomphal

La fuite de l'île d'Elbe

Le 26 février 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe avec environ 1 000 hommes. Après une traversée périlleuse, il débarque à Golfe-Juan le 1er mars. Son objectif est simple : reconquérir le pouvoir sans verser de sang.

La marche vers Paris

Napoléon entame une marche audacieuse à travers les Alpes, évitant les régions royalistes et ralliant les troupes envoyées pour l'arrêter. Son charisme et son prestige font que les soldats se joignent à lui, criant "Vive l'Empereur !". Le 20 mars, il entre triomphalement à Paris, où Louis XVIII a fui.

Les Cent-Jours : Une période mouvementée

La reconquête du pouvoir

Napoléon rétablit rapidement l'Empire et entreprend des réformes pour regagner le soutien populaire. Il promulgue l'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire, une charte libérale qui tente de concilier les acquis de la Révolution et les besoins de stabilité.

La coalition européenne

Cependant, les puissances européennes, réunies au Congrès de Vienne, refusent de reconnaître son retour. Elles forment une septième coalition et préparent la guerre pour abattre définitivement Napoléon.

La fin des Cent-Jours : Waterloo et l'exil final

La bataille de Waterloo

Le 18 juin 1815, Napoléon affronte les forces coalisées à Waterloo, en Belgique. Malgré son génie tactique, il est vaincu par les armées britanniques et prussiennes dirigées par le duc de Wellington et le maréchal Blücher.

L'abdication et l'exil à Sainte-Hélène

Après la défaite, Napoléon abdique une seconde fois le 22 juin 1815. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où il passera les dernières années de sa vie jusqu'à sa mort en 1821.

L'héritage du débarquement de Golfe-Juan : Un symbole de résilience

Un épisode légendaire

Le débarquement de Golfe-Juan et les Cent-Jours restent l'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire de France. Ils témoignent de la détermination et du charisme de Napoléon, ainsi que de son impact durable sur l'Europe.

Une influence culturelle

Cet événement a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques, perpétuant la légende napoléonienne. Il symbolise aussi la quête de gloire et les limites du pouvoir personnel.

Le Retour de l'Aigle et les Cent-Jours

Le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan en 1815 marque le début d'une épopée brève mais intense, qui s'achève par la chute définitive de l'Empire. Cet épisode, bien que tragique, illustre la complexité de l'histoire et la fascination qu'exerce encore aujourd'hui la figure de Napoléon. Il reste un symbole de résilience, d'ambition et des vicissitudes du destin.

Le 28 février 1922 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Égypte : la fin du protectorat britannique et la proclamation de l'indépendance du pays. Cet événement, bien que symbolique, ouvre la voie à une nouvelle ère pour l'Égypte, tout en laissant persister des tensions avec la puissance coloniale. Cet article explore les circonstances de cette déclaration, ses implications politiques et son impact sur l'avenir de l'Égypte.

L'Égypte sous domination britannique

L'occupation britannique

Depuis 1882, l'Égypte est sous occupation britannique, bien qu'officiellement elle reste une province de l'Empire ottoman. Les Britanniques contrôlent les affaires étrangères, l'armée et les finances du pays, justifiant leur présence par la nécessité de protéger le canal de Suez, une voie stratégique pour le commerce mondial.

La Première Guerre mondiale et le protectorat

En 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne impose un protectorat formel sur l'Égypte, mettant fin à la suzeraineté ottomane. Cette décision suscite des frustrations croissantes parmi les Égyptiens, qui aspirent à l'autodétermination.

La montée du nationalisme égyptien

La révolution de 1919

En 1919, une révolte populaire éclate en Égypte, menée par des figures comme Saad Zaghloul et le parti Wafd. Les Égyptiens réclament l'indépendance et la fin de l'occupation britannique. Bien que la révolte soit réprimée, elle marque un réveil nationaliste et force les Britanniques à reconsidérer leur position.

Les négociations et les concessions

Face à la pression internationale et aux troubles internes, la Grande-Bretagne entame des négociations avec les nationalistes égyptiens. En 1922, elle décide de mettre fin au protectorat tout en conservant des droits importants, notamment sur la défense et le canal de Suez.

La déclaration d'indépendance de 1922 : Une indépendance limitée

La proclamation du 28 février

Le 28 février 1922, la Grande-Bretagne proclame officiellement l'indépendance de l'Égypte. Le sultan Fouad Ier devient roi, et le pays adopte une monarchie constitutionnelle. Cependant, cette indépendance est partielle, car les Britanniques conservent le contrôle de plusieurs domaines clés.

Les "quatre réserves" britanniques

Dans sa déclaration, la Grande-Bretagne impose quatre réserves : la sécurité des communications impériales (notamment le canal de Suez), la défense de l'Égypte contre les agressions étrangères, la protection des intérêts étrangers et des minorités, et le Soudan anglo-égyptien. Ces réserves limitent considérablement la souveraineté égyptienne.

L'impact de l'indépendance : Entre espoirs et désillusions

Une avancée symbolique

Pour de nombreux Égyptiens, la fin du protectorat est une victoire symbolique et une étape vers une véritable indépendance. Elle renforce le sentiment national et inspire d'autres mouvements anticoloniaux dans la région.

Des tensions persistantes

Malgré cette proclamation, les relations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne restent tendues. Les Égyptiens continuent de réclamer une indépendance totale, notamment concernant le contrôle du canal de Suez et du Soudan. Ces tensions culmineront avec la révolution de 1952 et la montée au pouvoir de Gamal Abdel Nasser.

L'héritage de 1922 : Une étape vers la souveraineté

Un pas vers la modernité

La fin du protectorat en 1922 marque le début d'une période de modernisation et de réformes en Égypte. Le pays développe ses institutions politiques, économiques et culturelles, tout en cherchant à affirmer son identité nationale.

Un rappel des luttes anticoloniales

L'indépendance de 1922 reste un symbole des luttes anticoloniales et de la quête de liberté des peuples opprimés. Elle inspire d'autres nations à revendiquer leur droit à l'autodétermination.

Un Pas Vers la Liberté

La fin du protectorat britannique sur l'Égypte en 1922 est un événement charnière dans l'histoire du pays. Bien que l'indépendance soit limitée, elle représente une étape cruciale vers la souveraineté et la reconnaissance internationale. Cet épisode rappelle la complexité des relations coloniales et la résilience des peuples dans leur quête de liberté.

Le 27 février 1933, un événement dramatique secoue l'Allemagne : l'incendie du Reichstag, le siège du Parlement allemand à Berlin. Cet acte, rapidement exploité par le parti nazi, marque un tournant décisif dans l'ascension d'Adolf Hitler et la consolidation de son pouvoir. Cet article examine les circonstances de l'incendie, ses conséquences politiques et son impact sur la démocratie allemande.

Contexte historique : L'Allemagne en crise

La montée du nazisme

Au début des années 1930, l'Allemagne est en proie à une profonde crise économique et sociale, exacerbée par le chômage de masse et l'instabilité politique. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, exploite ces tensions pour gagner en popularité et accéder au pouvoir.

L'arrivée d'Hitler au pouvoir

En janvier 1933, Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. Bien que son parti ne dispose pas d'une majorité absolue au Reichstag, il cherche à consolider son autorité et à éliminer toute opposition, en particulier les communistes.

L'incendie du Reichstag : Un événement mystérieux

Le déroulement de l'incendie

Dans la nuit du 27 février 1933, un incendie ravage le bâtiment du Reichstag. Les flammes détruisent une grande partie de l'édifice, et un jeune communiste néerlandais, Marinus van der Lubbe, est arrêté sur les lieux. Les nazis l'accusent immédiatement d'être l'instigateur de l'attaque.

Les théories sur les responsables

Bien que van der Lubbe ait avoué avoir agi seul, de nombreux historiens soupçonnent une implication des nazis eux-mêmes. Certains pensent que l'incendie a été orchestré pour fournir un prétexte à Hitler afin de renforcer son pouvoir et de réprimer ses opposants.

Les conséquences politiques : La fin de la démocratie allemande

Le décret de l'incendie du Reichstag

Le lendemain de l'incendie, Hitler persuade le président Paul von Hindenburg de signer le "Reichstagsbrandverordnung" (décret de l'incendie du Reichstag). Ce décret suspend les libertés civiles, autorise les arrestations arbitraires et donne à l'État des pouvoirs étendus pour réprimer l'opposition.

La répression des communistes

Les nazis utilisent l'incendie comme prétexte pour arrêter des milliers de militants communistes et socialistes. Le parti communiste allemand (KPD) est interdit, et ses membres sont persécutés. Cette répression permet à Hitler d'éliminer une partie importante de l'opposition politique.

L'héritage de l'incendie : Un symbole de la tyrannie nazie

La consolidation du pouvoir nazi

L'incendie du Reichstag et ses conséquences marquent le début de la transformation de l'Allemagne en un État totalitaire. En mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs grâce à la loi d'habilitation, qui lui permet de gouverner par décret sans l'approbation du Parlement.

Un avertissement pour l'histoire

L'incendie du Reichstag reste un symbole des dangers de la manipulation politique et de l'érosion des libertés démocratiques. Il rappelle comment un événement dramatique peut être exploité pour justifier des mesures autoritaires et répressives.

L'Incendie du Reichstag, Prélude à la Dictature Nazie

L'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, est bien plus qu'un simple acte de vandalisme : c'est un événement clé qui a permis à Adolf Hitler de consolider son pouvoir et de détruire la démocratie allemande. En exploitant cette crise, les nazis ont ouvert la voie à l'établissement d'un régime totalitaire, dont les conséquences ont marqué l'histoire mondiale. Cet événement reste un rappel poignant des dangers de la manipulation politique et de la fragilité des institutions démocratiques.

Le 27 février 1594 marque un moment décisif dans l'histoire de France : le couronnement d'Henri IV à la cathédrale de Chartres. Ce roi, issu de la maison de Bourbon, met fin à des décennies de guerres de religion et inaugure une période de réconciliation et de reconstruction. Cet article explore les circonstances de son couronnement, son rôle dans la pacification du royaume et son héritage durable.

Contexte historique : Une France déchirée par les guerres de religion

Les tensions religieuses

Depuis les années 1560, la France est plongée dans une série de conflits connus sous le nom de guerres de religion. Les affrontements entre catholiques et protestants (ou huguenots) ont ravagé le pays, affaiblissant l'autorité royale et divisant la population.

L'assassinat d'Henri III

En 1589, le roi Henri III est assassiné par un moine fanatique, laissant le trône à son cousin Henri de Navarre, un protestant. Cependant, son accession est contestée par la Ligue catholique, qui refuse de reconnaître un roi non catholique. Cette opposition plonge la France dans une nouvelle phase de troubles.

Le couronnement d'Henri IV : Un acte symbolique

Le choix de Chartres

Henri IV est couronné à la cathédrale de Chartres plutôt qu'à Reims, lieu traditionnel des sacres royaux, car Reims est contrôlé par la Ligue catholique. Ce choix reflète les difficultés auxquelles le roi est confronté, mais aussi sa détermination à légitimer son règne.

La conversion au catholicisme

Pour apaiser les tensions et gagner le soutien de la majorité catholique, Henri IV se convertit au catholicisme en 1593, prononçant la célèbre phrase : "Paris vaut bien une messe." Cette conversion, bien que critiquée par certains protestants, est un geste politique crucial qui ouvre la voie à son couronnement.

La pacification du royaume : L'édit de Nantes

La fin des guerres de religion

En 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes, un texte fondateur qui accorde aux protestants des droits religieux et politiques tout en maintenant le catholicisme comme religion officielle. Cet édit marque la fin des guerres de religion et instaure une paix relative dans le royaume.

La reconstruction de la France

Henri IV se consacre à la reconstruction économique et sociale du pays. Avec son ministre Sully, il met en œuvre des réformes agricoles, encourage le commerce et lance des projets d'infrastructure. Son règne est souvent considéré comme une période de renouveau pour la France.

L'héritage d'Henri IV : Un roi populaire et visionnaire

Le "bon roi Henri"

Henri IV est resté dans la mémoire collective comme le "bon roi Henri", un souverain proche de son peuple et soucieux de son bien-être. Sa simplicité, son sens de l'humour et son charisme ont contribué à sa popularité.

Une fin tragique

Malgré ses succès, Henri IV est assassiné en 1610 par François Ravaillac, un fanatique religieux. Sa mort met fin à un règne marqué par des avancées significatives, mais son héritage perdure à travers les siècles.

Couronnement d'un Roi Réconciliateur

Le couronnement d'Henri IV en 1594 symbolise le début d'une nouvelle ère pour la France, marquée par la paix, la tolérance et la reconstruction. Grâce à son pragmatisme et à sa vision, Henri IV a réussi à unir un royaume déchiré et à poser les fondations d'une France plus forte. Son règne reste un exemple de leadership et de résilience face à l'adversité.

L'année 1934 marque un tournant dans l'histoire de la Belgique avec l'accession au trône de Léopold III, succédant à son père, le roi Albert Ier. Son règne, débutant dans un contexte de tensions politiques et économiques, sera rapidement confronté aux défis de la Seconde Guerre mondiale. Cet article explore les débuts de son règne, les épreuves qu'il a traversées et son héritage controversé.

Contexte historique : Une Belgique en mutation

Le règne d'Albert Ier

Le père de Léopold III, Albert Ier, était un monarque très aimé pour son rôle durant la Première Guerre mondiale, où il avait défendu la neutralité belge face à l'invasion allemande. Sa mort accidentelle en 1934, lors d'une escalade à Marche-les-Dames, a plongé le pays dans le deuil et ouvert la voie à l'accession de Léopold III.

Une Europe en crise

Les années 1930 sont marquées par une instabilité politique et économique en Europe. La Grande Dépression a frappé durement la Belgique, tandis que la montée des régimes totalitaires en Allemagne et en Italie menaçait la paix sur le continent. Léopold III hérite d'un royaume fragile, devant naviguer entre neutralité et sécurité.

L'accession au trône : Débuts du règne de Léopold III

Un roi jeune et moderne

Léopold III, né en 1901, monte sur le trône à l'âge de 33 ans. Il est perçu comme un roi moderne, ouvert aux idées nouvelles et soucieux du bien-être de son peuple. Son mariage en 1926 avec la princesse Astrid de Suède, très populaire, avait renforcé son image de monarque proche des citoyens.

Les premières années de règne

Les premières années de son règne sont marquées par des efforts pour stabiliser l'économie belge et renforcer les institutions nationales. Cependant, la mort tragique de la reine Astrid en 1935, dans un accident de voiture, plonge le roi et le pays dans une profonde tristesse et affecte durablement son image publique.

La Seconde Guerre mondiale : Un règne mis à l'épreuve

La politique de neutralité

Comme son père avant lui, Léopold III tente de maintenir la Belgique en dehors des conflits européens. Cependant, l'invasion allemande en mai 1940 met fin à cette neutralité. Le roi prend la décision controversée de capituler après seulement 18 jours de combat, estimant que la résistance était inutile face à la puissance allemande.

La question royale

Pendant l'occupation, Léopold III reste en Belgique, contrairement à son gouvernement qui s'exile à Londres. Cette décision, ainsi que son remariage en 1941 avec Lilian Baels, suscitent des critiques et divisent l'opinion publique. À la libération en 1944, la "question royale" éclate, opposant partisans et détracteurs du roi.

L'héritage de Léopold III : Un règne controversé

L'abdication et la fin du règne

En 1951, après des années de tensions politiques et sociales, Léopold III abdique en faveur de son fils, Baudouin. Cette décision met fin à une période tumultueuse et permet à la Belgique de se reconstruire sous un nouveau règne.

Une figure complexe

Léopold III reste une figure controversée de l'histoire belge. Pour certains, il incarne un roi courageux qui a tenté de protéger son pays dans des circonstances extrêmes. Pour d'autres, ses décisions pendant la guerre et son attitude jugée ambiguë en font un personnage divisé.

Un Roi Face aux Tempêtes de l'Histoire Belge

L'accession au trône de Léopold III en 1934 a marqué le début d'un règne tumultueux, marqué par des tragédies personnelles et des défis nationaux. Bien que son héritage soit sujet à débat, son rôle dans l'histoire de la Belgique reste indéniable. Léopold III incarne à la fois les espoirs et les divisions d'une nation confrontée à des temps difficiles.

Le siège de Fort Alamo, qui s'est déroulé du 23 février au 6 mars 1836, est l'un des événements les plus marquants de la révolution texane. Ce combat épique, bien que désespéré, a galvanisé les forces texanes et joué un rôle crucial dans leur lutte pour l'indépendance face au Mexique. Cet article retrace les événements clés de ce siège, ses héros et son impact durable sur l'histoire des États-Unis.

Contexte historique : Les tensions entre le Texas et le Mexique

La colonisation anglo-américaine

Dans les années 1820, le gouvernement mexicain a encouragé la colonisation du Texas par des colons anglo-américains pour développer la région. Cependant, des différences culturelles, politiques et économiques ont rapidement créé des tensions entre les colons et les autorités mexicaines.

La montée des revendications indépendantistes

En 1835, les tensions ont atteint leur paroxysme, conduisant à des affrontements armés. Les colons texans, inspirés par les idéaux de liberté et d'autodétermination, ont commencé à se rebeller contre le gouvernement centraliste du président mexicain Antonio López de Santa Anna.

Le siège de Fort Alamo : Un combat héroïque

Les défenseurs d'Alamo

Fort Alamo, une ancienne mission espagnole située à San Antonio, était défendu par environ 200 hommes, dont des figures légendaires comme James Bowie, William B. Travis et Davy Crockett. Ces hommes, bien que largement inférieurs en nombre, étaient déterminés à résister à l'armée mexicaine.

L'assaut final

Le siège a duré 13 jours, pendant lesquels les forces mexicaines, dirigées par Santa Anna, ont encerclé et bombardé le fort. Le 6 mars 1836, après plusieurs assauts infructueux, les Mexicains ont finalement réussi à percer les défenses. La bataille s'est terminée par la mort de presque tous les défenseurs, devenus des symboles de courage et de sacrifice.

L'impact du siège : Un catalyseur pour l'indépendance

"Remember the Alamo !"

La chute de Fort Alamo a eu un effet paradoxal : bien que ce fût une défaite militaire, elle a galvanisé les forces texanes. Le cri de ralliement "Remember the Alamo !" est devenu un symbole de résistance et a motivé les troupes texanes lors de la bataille décisive de San Jacinto le 21 avril 1836.

La naissance de la République du Texas

La victoire à San Jacinto a conduit à la capture de Santa Anna et à la signature du traité de Velasco, reconnaissant l'indépendance du Texas. En 1845, le Texas a rejoint les États-Unis, marquant le début d'une nouvelle ère pour la région.

L'héritage de Fort Alamo : Un symbole de courage et de liberté

Un lieu de mémoire

Aujourd'hui, Fort Alamo est un site historique et un musée visité par des millions de personnes chaque année. Il sert de rappel des sacrifices consentis pour la liberté et de l'esprit de résistance qui a façonné l'histoire du Texas.

Dans la culture populaire

Le siège de Fort Alamo a inspiré de nombreux films, livres et œuvres d'art, dont le célèbre film The Alamo (1960). Ces représentations ont contribué à immortaliser les héros de cette bataille et à perpétuer leur légende.

Naissance d'une Légende Texane

Le siège de Fort Alamo en 1836 est bien plus qu'un simple événement militaire ; c'est un symbole de courage, de sacrifice et de lutte pour la liberté. Bien que la bataille se soit soldée par une défaite, elle a joué un rôle crucial dans l'indépendance du Texas et continue d'inspirer des générations. "Remember the Alamo" reste un appel à se souvenir des valeurs qui ont forgé une nation.

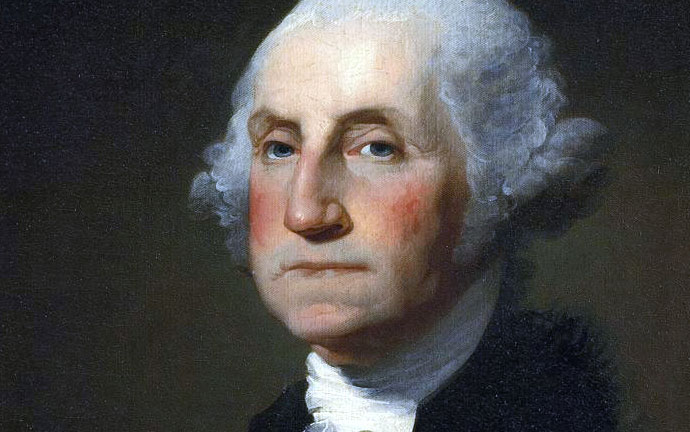

L'année 1732 marque un tournant dans l'histoire des États-Unis avec la naissance de George Washington, une figure emblématique qui allait devenir le premier président du pays. Cet article explore les débuts de sa vie, son ascension politique, et son héritage durable. Découvrez comment cet homme a façonné une nation et pourquoi il reste une icône incontournable de l'histoire américaine.

Les débuts de George Washington : Une enfance modeste

Une famille de planteurs

George Washington est né le 22 février 1732 à Pope's Creek, en Virginie. Issu d'une famille de planteurs, il grandit dans un environnement rural où les valeurs du travail et de la discipline étaient primordiales. Son père, Augustine Washington, était un propriétaire terrien respecté, tandis que sa mère, Mary Ball Washington, veillait à son éducation après la mort prématurée de son père.

Une éducation autodidacte

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Washington n'a pas fréquenté l'université. Il a plutôt acquis ses connaissances par lui-même, se formant en mathématiques, en géographie et en histoire. Cette éducation informelle a forgé son caractère et lui a permis de développer des compétences pratiques qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

L'ascension d'un leader : De l'armée à la politique

Les premières expériences militaires

La carrière militaire de George Washington a commencé tôt. À seulement 21 ans, il a été nommé officier dans la milice de Virginie. Ses expériences lors de la guerre franco-indienne (1754-1763) ont révélé ses talents de stratège et de leader, bien que ses premières campagnes aient été marquées par des défaites et des leçons difficiles.

Un rôle clé dans la Révolution américaine

Washington est surtout connu pour son rôle central dans la guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1783). Nommé commandant en chef de l'Armée continentale en 1775, il a mené les troupes américaines à la victoire contre les forces britanniques. Sa persévérance, malgré les conditions extrêmement difficiles, a été un facteur décisif dans la réussite de la révolution.

Le premier président des États-Unis : Un héritage durable

La présidence et la création d'une nation

En 1789, George Washington est élu premier président des États-Unis. Son leadership a été crucial pour établir les fondements du gouvernement fédéral et pour instaurer des traditions politiques qui perdurent encore aujourd'hui. Il a notamment mis en place un cabinet présidentiel et a veillé à ce que le pouvoir exécutif reste équilibré face aux autres branches du gouvernement.

Un retrait volontaire du pouvoir

Après deux mandats, Washington a choisi de ne pas se représenter, établissant ainsi un précédent pour la limitation du pouvoir présidentiel. Son discours d'adieu en 1796 reste un texte fondateur, mettant en garde contre les divisions partisanes et les alliances étrangères trop étroites.

L'héritage de George Washington : Une icône intemporelle

Un symbole d'unité et de leadership

George Washington est souvent surnommé le "Père de la Nation" en raison de son rôle central dans la création des États-Unis. Son leadership, son intégrité et sa vision ont laissé une marque indélébile sur l'histoire américaine.

Des monuments et des hommages

Aujourd'hui, de nombreux monuments, dont le célèbre Washington Monument à Washington, D.C., rendent hommage à sa mémoire. Son visage orne également le billet d'un dollar et la pièce de 25 cents, symbolisant son importance dans la culture américaine.

L'Architecte de l'Indépendance Américaine

La naissance de George Washington en 1732 a marqué le début d'une vie extraordinaire qui a profondément influencé le cours de l'histoire. De ses humbles débuts en Virginie à son rôle de premier président des États-Unis, Washington incarne les valeurs de courage, de persévérance et de dévouement à la nation. Son héritage continue d'inspirer des générations, rappelant l'importance du leadership et de l'unité dans la construction d'une nation.

La bataille de Verdun, qui s'est déroulée de février à décembre 1916, est souvent considérée comme l'une des batailles les plus sanglantes et les plus symboliques de la Première Guerre mondiale. Opposant les forces françaises et allemandes, ce conflit a marqué un tournant dans l'histoire militaire et a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective. Cet article explore les origines, le déroulement et les conséquences de cette bataille emblématique.

Les Origines de la Bataille de Verdun

Contexte stratégique

En 1916, la Première Guerre mondiale est dans une impasse. Les tranchées s'étendent sur des centaines de kilomètres, et les deux camps cherchent une percée décisive. L'état-major allemand, dirigé par le général Erich von Falkenhayn, décide de lancer une offensive majeure sur Verdun, une place forte symbolique pour les Français.

Les objectifs allemands

L'objectif de Falkenhayn est double : saigner à blanc l'armée française en l'attirant dans une bataille d'usure et briser le moral des troupes et de la population civile. Verdun, avec ses forts historiques, est choisi comme cible pour son importance stratégique et psychologique.

Le Déroulement de la Bataille

L'offensive allemande

Le 21 février 1916, les Allemands lancent une offensive massive avec un bombardement d'artillerie sans précédent. Les premières lignes françaises sont submergées, mais la résistance s'organise rapidement sous le commandement du général Philippe Pétain.

La défense française

Pétain met en place une logistique robuste pour ravitailler les troupes françaises, notamment via la "Voie Sacrée", une route cruciale pour le transport des hommes et du matériel. Les combats sont acharnés, avec des pertes colossales des deux côtés.

Les phases clés

La bataille se déroule en plusieurs phases, marquées par des offensives et des contre-offensives. Des lieux comme le fort de Douaumont et le village de Fleury-devant-Douaumont deviennent des symboles de la résistance française.

Les Conséquences de la Bataille

Bilan humain

La bataille de Verdun est l'une des plus meurtrières de l'histoire, avec environ 300 000 morts et plus de 400 000 blessés. Les conditions de combat, marquées par les bombardements intensifs et les attaques au gaz, ont laissé des séquelles durables.

Impact psychologique

Verdun devient un symbole de la résistance et de la souffrance des soldats. La bataille renforce le sentiment national français, mais elle laisse aussi des cicatrices profondes dans la mémoire collective.

Conséquences stratégiques

Malgré les efforts allemands, Verdun reste aux mains des Français. La bataille contribue à épuiser les ressources des deux camps et influence les stratégies futures, notamment lors de la bataille de la Somme.

L'Héritage de Verdun

Mémoire et commémoration

Aujourd'hui, Verdun est un lieu de mémoire incontournable. L'ossuaire de Douaumont et les cimetières militaires rappellent le sacrifice des soldats. La bataille est également étudiée comme un exemple de guerre d'usure et de l'importance de la logistique.

Leçons militaires

Verdun a enseigné des leçons précieuses sur les limites des offensives frontales et l'importance de la défense en profondeur. Ces enseignements ont influencé les tactiques militaires modernes.

Un Épisode Décisif de la Grande Guerre

La bataille de Verdun reste un épisode marquant de la Première Guerre mondiale, symbolisant à la fois l'horreur des conflits modernes et la résilience humaine. Son héritage continue de résonner, rappelant les sacrifices consentis et les leçons tirées de cette période sombre de l'histoire.

L'année 1947 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Inde. Cette année-là, Lord Mountbatten est nommé Vice-Roi des Indes, un rôle qui allait le placer au cœur des événements menant à l'indépendance de l'Inde et à la partition du sous-continent. Cet article explore les circonstances de sa nomination, ses actions et les conséquences de son mandat sur l'histoire moderne de l'Inde et du Pakistan.

La nomination de Lord Mountbatten

Une nomination stratégique

Après des décennies de lutte pour l'indépendance, l'Inde britannique était à un carrefour critique en 1947. Les tensions entre les communautés hindoue et musulmane, ainsi que la pression croissante pour l'indépendance, ont conduit le gouvernement britannique à envisager une transition rapide du pouvoir.

Le choix de Lord Mountbatten

Lord Mountbatten, un cousin du roi George VI et un officier naval distingué, a été choisi pour succéder à Lord Wavell en tant que Vice-Roi des Indes. Sa nomination a été motivée par son charisme, son expérience militaire et sa capacité à naviguer dans des eaux politiques tumultueuses.

Les actions de Lord Mountbatten

Accélération vers l'indépendance

Dès son arrivée, Lord Mountbatten a reconnu l'urgence de la situation. Il a rapidement conclu que la partition était inévitable et a travaillé à accélérer le processus d'indépendance, fixant initialement la date au 30 juin 1948, puis la avançant au 15 août 1947.

La partition et ses conséquences

La partition des Indes en deux nations indépendantes, l'Inde et le Pakistan, a été marquée par des violences massives et des déplacements de population. Lord Mountbatten a été critiqué pour la rapidité avec laquelle la partition a été mise en œuvre, ce qui a exacerbé les tensions communautaires.

L'héritage de Lord Mountbatten

Évaluations contradictoires

L'héritage de Lord Mountbatten en tant que Vice-Roi des Indes est sujet à débat. Certains le voient comme un facilitateur nécessaire de l'indépendance, tandis que d'autres critiquent sa gestion de la partition et les souffrances qu'elle a engendrées.

Impact sur les relations indo-pakistanaises

Les décisions prises par Lord Mountbatten en 1947 continuent d'influencer les relations entre l'Inde et le Pakistan, avec des répercussions sur la politique, la culture et la société dans les deux pays.

Un des moments les plus tumultueux de l'histoire de l'Inde

Lord Mountbatten a joué un rôle central dans un des moments les plus tumultueux de l'histoire de l'Inde. Sa gestion de la transition vers l'indépendance et la partition reste un sujet de discussion et d'analyse parmi les historiens et les politologues. Son mandat en tant que Vice-Roi des Indes est une étude fascinante des complexités du leadership en temps de crise.

En 1912, alors que la Chine traverse une période de bouleversements politiques majeurs, un jeune garçon de seulement six ans devient le dernier empereur de la dynastie Qing : Pu Yi. Son règne, marqué par des événements historiques tumultueux, est un témoignage fascinant des défis auxquels la Chine a été confrontée au XXe siècle. Cet article explore la vie de Pu Yi, de son ascension au trône à son rôle dans l’histoire moderne, en passant par les épreuves qui ont façonné son destin.

L’Ascension de Pu Yi sur le Trône Impérial

Un Enfant Propulsé au Pouvoir

Né en 1906, Pu Yi est choisi pour succéder à l’empereur Guangxu, décédé sans héritier direct. À seulement deux ans, il est intronisé empereur de Chine en 1908, sous le nom de règne de Xuantong. Trop jeune pour comprendre les enjeux du pouvoir, il grandit dans la Cité Interdite, entouré d’eunuques et de courtisans, loin des réalités du monde extérieur.

La Fin de la Dynastie Qing

Le règne de Pu Yi coïncide avec la fin de la dynastie Qing, vieille de près de trois siècles. En 1912, sous la pression des révolutionnaires républicains menés par Sun Yat-sen, Pu Yi est contraint d’abdiquer. La République de Chine est proclamée, mettant fin à des millénaires de monarchie impériale. Cependant, Pu Yi conserve son titre et continue de vivre dans la Cité Interdite, dans un isolement relatif.

La Vie de Pu Yi après l’Abdication

Une Enfance dans la Cité Interdite

Malgré la perte de son pouvoir politique, Pu Yi grandit dans le luxe et le protocole strict de la cour impériale. Il reçoit une éducation traditionnelle, mais reste coupé des réalités sociales et politiques de la Chine. En 1924, il est expulsé de la Cité Interdite par un seigneur de guerre, marquant la fin de son statut privilégié.

L’Exil et les Tentatives de Restauration

Dans les années 1920 et 1930, Pu Yi tente à plusieurs reprises de retrouver son trône, soutenu par des factions monarchistes et des puissances étrangères. En 1932, les Japonais, qui occupent la Mandchourie, le placent à la tête de l’État fantoche du Mandchoukouo, espérant utiliser son nom pour légitimer leur occupation. Cependant, Pu Yi n’est qu’un pantin aux mains des occupants.

La Seconde Guerre Mondiale et la Captivité

Le Rôle de Pu Yi pendant la Guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pu Yi reste à la tête du Mandchoukouo, bien que son pouvoir soit purement symbolique. À la fin de la guerre en 1945, il est capturé par les Soviétiques et détenu comme prisonnier de guerre. Son sort devient un enjeu dans les négociations entre les Alliés et la Chine.

La Rééducation et la Vie en République Populaire

En 1950, Pu Yi est remis aux autorités chinoises communistes. Il passe près de dix ans dans un camp de rééducation, où il est contraint de renier son passé impérial et d’adopter l’idéologie communiste. En 1959, il est libéré et devient un simple citoyen, travaillant comme jardinier et archiviste à Pékin.

L’Héritage de Pu Yi

Une Figure Historique Complexe

Pu Yi est souvent perçu comme une figure tragique, ballottée par les forces de l’histoire. Son règne éphémère et sa vie mouvementée reflètent les bouleversements de la Chine au XXe siècle, de la fin de l’empire à l’avènement du communisme.

La Mémoire de Pu Yi dans la Culture Populaire

La vie de Pu Yi a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, dont le célèbre film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, sorti en 1987. Ce film, primé aux Oscars, a contribué à populariser son histoire auprès d’un public international.

Le Dernier Empereur de Chine

Pu Yi, l’enfant empereur monté sur le trône en 1912, a vécu une existence extraordinaire, marquée par des hauts et des bas qui reflètent les tumultes de l’histoire chinoise. De la Cité Interdite aux camps de rééducation, son parcours est un rappel poignant des transformations radicales qu’a connues la Chine au cours du XXe siècle. Pu Yi reste une figure emblématique, symbole à la fois de la grandeur passée et des défis de l’ère moderne.

1945 marque une année sombre dans l’histoire de l’humanité, où les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont atteint leur paroxysme. Parmi les innombrables victimes de cette période, une jeune fille nommée Anne Frank reste gravée dans nos mémoires. Son journal intime, témoignage poignant de l’innocence brisée par la barbarie, a traversé les décennies pour nous rappeler les conséquences dévastatrices de la haine et de l’intolérance. Cet article retrace les derniers moments de sa vie, tout en explorant l’héritage qu’elle a laissé derrière elle.

La Vie Cachée dans l’Annexe

Anne Frank, née en 1929 à Francfort, a fui l’Allemagne avec sa famille pour échapper aux persécutions nazies. En 1942, les Frank se cachent dans un appartement secret, surnommé l’Annexe, à Amsterdam. Pendant deux ans, Anne y tient un journal, décrivant ses peurs, ses rêves et ses espoirs.

Le Journal d’Anne, un Témoignage Unique

Son journal, offert pour son 13e anniversaire, devient une fenêtre sur l’âme d’une adolescente confrontée à l’enfermement et à l’incertitude. Elle y exprime son désir de devenir écrivaine et de vivre dans un monde meilleur.

Les Dangers de la Cachette

Malgré les précautions, la peur d’être découverts plane constamment. Les rationnements, l’isolement et les tensions familiales rendent leur quotidien extrêmement difficile.

La Trahison et l’Arrestation

En août 1944, après deux années passées dans l’Annexe, la famille Frank est trahie et arrêtée par la Gestapo. Les circonstances exactes de cette trahison restent floues, mais elle marque le début de la fin pour Anne et ses proches.

La Déportation vers les Camps

La famille est d’abord envoyée au camp de transit de Westerbork, puis déportée à Auschwitz. Anne et sa sœur Margot sont ensuite transférées à Bergen-Belsen, où les conditions de vie sont inhumaines.

Les Derniers Mois de Vie

Affaiblies par la faim, le froid et les maladies, Anne et Margot succombent au typhus en mars 1945, quelques semaines seulement avant la libération du camp par les Alliés.

L’Héritage d’Anne Frank

Bien que sa vie ait été brutalement interrompue, Anne Frank a laissé un héritage inestimable. Son journal, publié par son père Otto, le seul survivant de la famille, est devenu un symbole universel de résilience et d’espoir.

Un Message d’Espoir et de Tolérance

Anne croyait en la bonté humaine, malgré les épreuves qu’elle a endurées. Son journal continue d’inspirer des millions de personnes à travers le monde, rappelant l’importance de la paix et de la compréhension mutuelle.

Les Leçons de l’Histoire

L’histoire d’Anne Frank nous enseigne les dangers de l’indifférence et de la haine. Elle nous incite à rester vigilants face à l’injustice et à défendre les valeurs de liberté et d’égalité.

Une Voix Éternelle

La fin tragique d’Anne Frank en 1945 est un rappel poignant des horreurs de la guerre et de l’Holocauste. Pourtant, à travers son journal, elle continue de vivre, nous offrant une leçon d’humanité et d’espoir. Son histoire nous invite à ne jamais oublier le passé pour mieux construire l’avenir.