Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Guerre

Le 7 décembre 1941 reste gravé dans les mémoires comme le jour où l'histoire mondiale a basculé. L'attaque aérienne surprise menée par l'aviation japonaise contre la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï a non seulement marqué l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, mais a également transformé le cours des événements internationaux. Cet article examine les motivations derrière cette attaque, les détails de l'opération, les répercussions immédiates et les impacts à long terme sur les relations internationales et la stratégie militaire.

Contexte Géopolitique Avant l'Attaque

Tensions Croissantes en Asie-Pacifique

Au début des années 1940, le Japon cherchait à étendre son influence en Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Indochine. Cette expansion impérialiste a suscité l'inquiétude des puissances occidentales, particulièrement des États-Unis, qui imposaient des sanctions économiques et un embargo sur le pétrole en réponse aux agissements japonais.

Stratégies et Diplomatie Franco-Américaine

Les relations diplomatiques entre le Japon et les États-Unis étaient tendues. Les négociations visant à apaiser les tensions et à éviter la guerre ont échoué, poussant les dirigeants japonais à envisager des mesures militaires pour sécuriser leurs intérêts stratégiques et économiques dans la région.

Planification de l'Attaque

L'attaque sur Pearl Harbor a été soigneusement planifiée par l'amiral Isoroku Yamamoto, chef d'état-major de la flotte impériale japonaise. L'objectif était de neutraliser la flotte américaine du Pacifique, afin de permettre au Japon de consolider ses conquêtes sans intervention immédiate des États-Unis.

Déroulement de l'Attaque de Pearl Harbor

Préparatifs et Mobilisation

Le 7 décembre 1941, une flotte de 353 avions japonais a décollé de six porte-avions, prenant les forces américaines de Pearl Harbor au dépourvu. Les préparatifs comprenaient des exercices d'entraînement intensifs et une coordination méticuleuse entre les différentes unités aériennes.

L'Exécution de l'Opération Z

L'attaque, connue sous le nom d'Opération Z, a débuté à 7h48 heure locale. Les avions japonais ont ciblé les navires de guerre, les aéroports et les installations militaires, causant des destructions massives en quelques heures seulement. Des cuirassés, des croiseurs et des destroyers ont été endommagés ou coulés, tandis que des bases aériennes ont subi des pertes significatives.

Réaction Immédiate des États-Unis

La surprise de l'attaque a plongé les États-Unis dans le chaos. Les pertes humaines furent lourdes, avec plus de 2 400 Américains tués et près de 1 200 blessés. Les infrastructures militaires ont été gravement endommagées, mais la flotte américaine, bien que frappée, n'a pas été complètement anéantie, notamment en raison de la non-destruction des porte-avions.

Conséquences Immédiates de l'Attaque

Déclaration de Guerre

Le lendemain de l'attaque, le président Franklin D. Roosevelt a prononcé son célèbre discours "Day of Infamy" devant le Congrès, appelant à la déclaration de guerre contre le Japon. Cette réaction a marqué l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Mobilisation Nationale

L'attaque a unifié l'opinion publique américaine en faveur de l'effort de guerre. Une mobilisation massive des ressources humaines et matérielles a été mise en place, transformant l'économie américaine en une machine de guerre efficace et renforçant la production militaire.

Répercussions Internationales

L'attaque a également eu des répercussions sur les alliances internationales. Les États-Unis se sont rapprochés des Alliés, notamment la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, renforçant la coalition contre les puissances de l'Axe.

Impacts à Long Terme sur la Guerre et les Relations Internationales

Stratégie Militaire et Technologique

L'attaque de Pearl Harbor a poussé les États-Unis à développer des stratégies militaires innovantes et à investir dans de nouvelles technologies. La guerre du Pacifique a mis en lumière l'importance des porte-avions, des avions de chasse et des sous-marins, transformant la nature des conflits navals.

Équilibre des Pouvoirs Mondiaux

La participation américaine a été décisive dans la défaite des puissances de l'Axe. Après Pearl Harbor, les États-Unis ont joué un rôle central dans les opérations militaires en Europe et en Asie, influençant durablement l'équilibre des pouvoirs mondiaux et contribuant à la formation de l'ordre international d'après-guerre.

Mémoire et Commémoration

L'attaque de Pearl Harbor est devenue un symbole de résilience et de détermination américaine. Chaque année, des cérémonies commémoratives honorent les victimes et célèbrent la solidarité nationale, rappelant l'importance de l'unité face à l'adversité.

L'Attaque Aérienne Japonaise qui a Transformé la Seconde Guerre Mondiale

L'attaque surprise de l'aviation japonaise sur Pearl Harbor en 1941 a été un événement décisif qui a profondément modifié le cours de la Seconde Guerre mondiale et redéfini les relations internationales. Cette attaque, marquée par une planification stratégique et une exécution spectaculaire, a non seulement entraîné l'entrée des États-Unis dans la guerre, mais a également catalysé des changements durables dans la stratégie militaire et l'équilibre des puissances mondiales. En commémorant cet événement, nous honorons la mémoire des victimes et reconnaissons l'impact profond qu'il a eu sur l'histoire moderne.

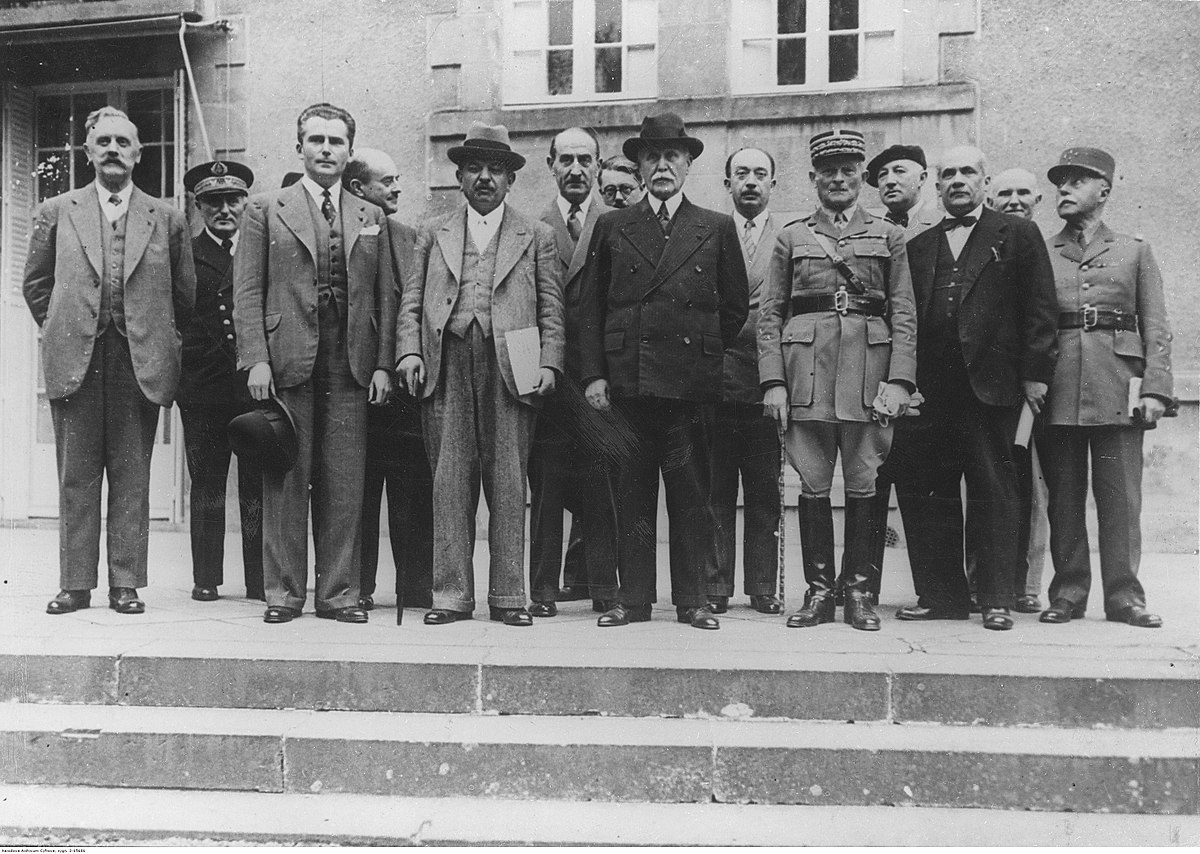

Le Général Jean de Lattre de Tassigny est une figure emblématique de l'histoire militaire française, reconnu pour son leadership exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Sa nomination en tant que Haut-Commissaire en Indochine marque une étape déterminante dans les efforts de la France pour maintenir son influence dans la région face aux aspirations indépendantistes croissantes. Cet article explore les circonstances de sa nomination, les défis qu'il a affrontés, ses stratégies pour restaurer l'ordre et l'impact durable de son mandat sur l'histoire de l'Indochine et de la France.

Contexte Historique et Politique Avant la Nomination

La Situation de l'Indochine Française au Début des Années 1950

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine française est confrontée à une instabilité politique croissante et à une montée des mouvements indépendantistes, notamment le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. La décolonisation, en cours dans de nombreuses parties du monde, exerce une pression considérable sur la France pour qu'elle revoie sa politique coloniale.

Les Défis Internes en France

La France, après les ravages de la guerre, est en pleine reconstruction économique et sociale. Le gouvernement français est divisé sur la question de l'Indochine, oscillant entre la volonté de maintenir l'empire colonial et la reconnaissance des mouvements de libération nationale.

Les Pressions Internationales

La guerre froide et le contexte international compliquent davantage la situation. Les États-Unis soutiennent la France dans sa lutte contre le communisme en Asie du Sud-Est, tandis que l'Union soviétique et la Chine appuient les mouvements indépendantistes, intensifiant les tensions régionales.

La Nomination du Général De Lattre de Tassigny

Parcours Militaire du Général De Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération, a démontré ses compétences tactiques et son leadership lors de la campagne d'Italie et de la libération de la France. Sa réputation de stratège aguerri et de leader respecté le rend éligible pour des missions de haute importance.

Les Motifs de sa Nomination

Face à l'échec des tentatives précédentes pour stabiliser la région, le gouvernement français décide de nommer un leader militaire expérimenté pour reprendre le contrôle de la situation en Indochine. La nomination de De Lattre vise à instaurer une autorité forte capable de gérer les tensions et de rétablir l'ordre.

Les Objectifs Assignés

En tant que Haut-Commissaire, De Lattre est chargé de réorganiser les forces françaises, de rétablir la discipline, et de négocier avec les leaders locaux pour tenter de trouver une solution politique durable au conflit.

Stratégies et Actions en Indochine

Réorganisation des Forces Françaises

De Lattre entreprend une réorganisation complète des troupes françaises en Indochine, améliorant la logistique, la formation et la discipline. Il met en place des stratégies militaires pour contrer les tactiques du Viet Minh et renforcer la présence française dans les zones clés.

Initiatives Politiques et Négociations

Conscient que la force seule ne suffira pas à résoudre le conflit, De Lattre engage des négociations avec les leaders indépendantistes. Il cherche à instaurer un dialogue constructif pour apaiser les tensions et explorer des solutions politiques qui pourraient mener à une coexistence pacifique.

Relations avec les Forces Locales et Alliés

Le général travaille à renforcer les relations avec les dirigeants locaux pro-français et cherche le soutien des alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour obtenir des ressources et une assistance stratégique dans ses efforts de stabilisation.

Défis et Résistances

Résistance du Viet Minh

Le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, demeure résolument indépendantiste et continue de mener des opérations de guérilla contre les forces françaises. Leur détermination et leur connaissance du terrain posent des défis constants à De Lattre.

Tensions Internes et Critiques

De Lattre fait face à des critiques au sein même du gouvernement français, certains remettant en question la viabilité de la présence française en Indochine. Il doit naviguer entre les attentes politiques et les réalités sur le terrain.

Enjeux Socio-économiques

La guerre a des impacts dévastateurs sur la population civile et l'économie de l'Indochine. De Lattre doit adresser les besoins humanitaires tout en poursuivant les objectifs militaires, ce qui complique davantage sa mission.

Héritage et Impact de sa Mission

Succès et Échecs

Bien que De Lattre ait réussi à renforcer temporairement les forces françaises et à instaurer une certaine stabilité, le conflit en Indochine persiste et s'intensifie, menant finalement à la défaite française à Dien Bien Phu en 1954.

Influence sur les Politiques Coloniales Françaises

La mission de De Lattre en Indochine a des répercussions durables sur la politique coloniale française, influençant les décisions futures concernant d'autres colonies et la gestion des conflits de décolonisation.

Mémoire et Reconnaissance

Jean de Lattre de Tassigny est reconnu pour son engagement et son dévouement, même si les résultats de sa mission restent mitigés. Son rôle en Indochine fait partie intégrante de son héritage militaire et de sa contribution à l'histoire française.

Réorganisation de l'Indochine Française

La nomination du Général Jean de Lattre de Tassigny en tant que Haut-Commissaire en Indochine représente une tentative déterminée de la France pour maintenir son empire colonial face à des forces indépendantistes en plein essor. Bien que ses efforts aient temporairement stabilisé la situation, les défis complexes et les dynamiques changeantes de la région ont finalement conduit à la fin de la présence française en Indochine. Néanmoins, le leadership de De Lattre reste une illustration poignante des efforts de la France pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la décolonisation et de la guerre moderne. Son héritage continue d'influencer les réflexions sur le rôle militaire et politique dans les contextes de conflit et de transition nationale.

L'année 1940 est un tournant décisif dans l'histoire de la France, marquée par la défaite militaire face à l'Allemagne nazie et la naissance du régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Cette formation gouvernementale a profondément transformé le paysage politique, social et moral du pays, instaurant une période sombre caractérisée par la collaboration et la résistance. Cet article explore les circonstances menant à la formation du gouvernement Pétain, les principales actions entreprises par ce régime, ainsi que les répercussions durables sur la France contemporaine.

Contexte Historique de 1940

La Seconde Guerre mondiale en France

En mai 1940, la France est plongée dans une guerre éclatante contre les forces de l'Axe. Les offensives allemandes, notamment la Blitzkrieg, mettent rapidement en déroute les armées françaises et britanniques, conduisant à une situation militaire désespérée.

L'Invasion allemande et la chute de Paris

L'avancée rapide des troupes allemandes aboutit à la chute de Paris le 14 juin 1940. Face à l'effondrement imminent, le gouvernement français est contraint de fuir vers Bordeaux, puis vers Tours, cherchant une solution pour capituler tout en préservant une certaine dignité nationale.

L'appel du 18 juin et la division nationale

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel depuis Londres, invitant les Français à continuer la lutte. Cet appel marque le début de la résistance française, créant une fracture entre ceux qui acceptent la défaite et ceux qui choisissent de résister.

La Rencontre à Vichy et la Chute du Gouvernement Reynaud

Les Négociations entre Pétain et le Gouvernement

Face à la situation militaire désastreuse, le président du Conseil, Paul Reynaud, engage des négociations avec le maréchal Philippe Pétain, ancien héros de la Première Guerre mondiale. Ces discussions visent à trouver une issue à la crise nationale et à envisager une nouvelle gouvernance.

La Démission de Reynaud et l'Ascension de Pétain

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne, laissant la place à Philippe Pétain, figure respectée pour sa réputation militaire. Pétain accepte de former un nouveau gouvernement, marquant ainsi le début du régime de Vichy.

Les Bases du Régime de Vichy

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy, dans le centre de la France, choisissant cette ville pour son isolement relatif et son symbolisme. Pétain prône une politique de "Révolution nationale", visant à restaurer les valeurs traditionnelles et à collaborer avec l'Allemagne nazie.

Les Principes et les Actions du Gouvernement Pétain

La Politique de Collaboration

Le régime de Vichy adopte une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, acceptant de coopérer économiquement et militairement. Cette collaboration se manifeste par la mise en œuvre du Service du travail obligatoire (STO) et la participation française à la persécution des Juifs.

La Révolution Nationale

Pétain lance une "Révolution nationale" visant à renverser les acquis de la République et à instaurer un ordre autoritaire basé sur des valeurs conservatrices, telles que l'autorité, la famille et le travail. Cette idéologie s'oppose aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la République.

La Répression et la Persécution

Le régime de Vichy met en place des mesures répressives contre les résistants, les opposants politiques et les minorités ethniques. Les lois anti-juives sont renforcées, et des rafles de Juifs sont organisées en coopération avec les autorités allemandes.

La Résistance et les Conséquences du Régime Pétain

L'Émergence de la Résistance Française

Face à l'oppression et à la collaboration, des mouvements de résistance se forment à travers le pays. Des figures emblématiques comme Jean Moulin et des réseaux tels que le Front National résistent activement contre le régime de Vichy et l'occupation allemande.

La Fin du Régime de Vichy

Avec la libération de la France en 1944, le régime de Vichy s'effondre. Philippe Pétain est arrêté et jugé pour haute trahison. Le pays entame alors une période de reconstruction et de réconciliation nationale.

Les Héritages et les Leçons de Vichy

Le régime de Vichy laisse une empreinte durable sur la mémoire collective française. Les débats sur la collaboration, la résistance et la responsabilité nationale persistent, influençant les politiques et les mémoires historiques jusqu'à aujourd'hui.

L'Ascension de Philippe Pétain

La formation du gouvernement Pétain en 1940 représente une période complexe et douloureuse de l'histoire française. Confronté à une défaite militaire écrasante, le maréchal Pétain choisit la collaboration avec l'Allemagne nazie, entraînant des conséquences tragiques pour le pays et ses habitants. Cependant, cette période est également marquée par la résilience et le courage des résistants qui ont lutté pour la liberté et la dignité humaine. L'étude de ce régime permet de mieux comprendre les défis de la souveraineté nationale en temps de crise et les implications morales des choix politiques.

Le 4 décembre 1642, la France perd l'un de ses plus grands hommes d'État, le Cardinal Richelieu, ministre principal du roi Louis XIII. Stratège politique hors pair, il a marqué l’histoire de France en consolidant l’autorité royale et en façonnant la politique intérieure et extérieure du royaume. Sa mort met fin à une ère où le pouvoir royal, soutenu par sa vision ambitieuse, a été renforcé. Cependant, son héritage reste complexe, entre réformes et conflits, et son influence se ressent bien au-delà de son décès.

Le Cardinal Richelieu : Une Ascension Imparable

Un homme de foi et de pouvoir

Né en 1585, Armand-Jean du Plessis de Richelieu est d'abord destiné à une carrière ecclésiastique. Il devient évêque, puis cardinal, tout en cultivant de solides liens avec la cour royale. Rapidement, il s’impose comme un conseiller influent auprès du roi Louis XIII. À cette époque, la France est déchirée par des conflits internes, notamment entre les protestants et les catholiques, et le pouvoir royal est affaibli par des factions rivales.

Architecte de la monarchie absolue

Richelieu devient ministre principal en 1624 et met en œuvre une série de réformes pour renforcer l'autorité centrale. Par son habileté politique, il s'assure que le roi exerce un pouvoir absolu, réduisant l’influence des nobles et de la noblesse de robe tout en soutenant une politique étrangère audacieuse. C’est sous son égide que la France entre en guerre contre les Habsbourg dans le cadre de la guerre de Trente Ans, visant à affirmer son rôle de puissance européenne.

La Mort du Cardinal Richelieu : Un Vide de Pouvoir

Une fin marquée par la maladie

Richelieu souffre pendant plusieurs années de problèmes de santé, notamment de la goutte et de douleurs chroniques. En 1642, affaibli par sa maladie, il se retire progressivement des affaires de l'État. Le 4 décembre 1642, il succombe à sa maladie à l’âge de 57 ans. Sa mort crée un vide de pouvoir au sein de la cour, laissant la France dans l'incertitude quant à l'avenir de ses réformes et de sa politique étrangère.

Un héritage inachevé

Au moment de sa mort, Richelieu laisse derrière lui un royaume plus centralisé, mais également une France fragilisée par des tensions internes et des ennemis extérieurs. Son décès survient alors que de nombreuses de ses politiques et réformes sont encore en cours, et qu’il n’a pas pu achever la pacification de certaines régions du royaume ni finaliser ses ambitions en matière de politique étrangère.

L’Héritage et les Répercussions de Richelieu

Un pouvoir consolidé, mais fragile

L’une des principales réussites de Richelieu fut d'avoir consolidé l’autorité du roi en éradiquant les factions qui menaçaient l'unité du royaume, telles que les protestants ou les grands seigneurs. Il réussit à instaurer un État centralisé, ce qui facilitera le développement de la monarchie absolue sous Louis XIV. Toutefois, ses méthodes autoritaires ont aussi laissé un climat de méfiance et de division parmi les nobles et une partie de la population.

Une politique étrangère audacieuse

Richelieu laisse également une marque indélébile dans la politique extérieure de la France. Son intervention dans la guerre de Trente Ans a permis à la France de prendre une place prépondérante dans la politique européenne. Il a aussi permis à la France de contrer l’influence des Habsbourg et de renforcer ses alliances avec les puissances protestantes de l’époque, notamment la Suède.

La mise en place de la Compagnie des Indes

Un autre aspect moins connu de son héritage est sa création de la Compagnie des Indes, une initiative qui visait à développer le commerce colonial et à étendre les intérêts économiques français outre-mer. Bien que cette initiative n'ait pas eu un succès immédiat, elle jeta les bases de l'expansion impériale française à venir.

La Mort du Cardinal, mais un Héritage Vivant

Bien que la mort du Cardinal Richelieu ait marqué la fin d’un chapitre important de l’histoire de France, son héritage perdure à travers la consolidation du pouvoir royal et les bases qu’il a posées pour la monarchie absolue. Sa vision de la politique, tant intérieure qu’extérieure, a façonné les contours de la France moderne. Après sa mort, son rôle dans l’histoire reste profondément influent, et les réformes qu'il a instaurées continuent de résonner dans les siècles suivants.

Le 28 novembre 1947, le Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque, l'un des héros les plus emblématiques de la Libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, trouve la mort dans un accident de voiture. Sa disparition prématurée à l'âge de 52 ans marque la fin d'une carrière militaire brillante et le départ d'un homme qui incarna le courage, le patriotisme et l'engagement. Cette tragédie survient alors que la France commence à reconstruire son avenir, et Leclerc, à la tête de la 2e Division Blindée, était une figure incontournable de l'après-guerre.

Leclerc, un Héros de la Seconde Guerre Mondiale

Le Parcours du Maréchal Leclerc

Né en 1902, Philippe Leclerc a rapidement su se faire remarquer dans les rangs de l'armée française. Son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement lors de la Libération de la France, fait de lui l'un des grands stratèges de l'époque. À la tête de la 2e Division Blindée, il joue un rôle essentiel lors du Débarquement de Normandie et dans la libération de Paris, où il reçoit les honneurs pour sa bravoure.

L'ascension de Leclerc après la Libération

Après la fin de la guerre, Leclerc continue d'occuper des positions de haute responsabilité. Il devient une figure clé de la reconstruction militaire et politique de la France. Ses talents de commandant et son rôle dans l'organisation des forces armées françaises de l’après-guerre lui valent une reconnaissance nationale et internationale.

L'Accident Fatal

Le Dernier Voyage du Maréchal

Le 28 novembre 1947, alors qu'il se rend à Paris, Leclerc prend place dans une voiture militaire avec son chauffeur. La route est difficile, les conditions météorologiques sont mauvaises, et un accident tragique survient près de Paris. L'auto s'écrase, et le Maréchal Leclerc perd la vie dans l'impact. Cet événement inattendu secoue la nation, tant Leclerc était apprécié non seulement pour ses exploits militaires mais aussi pour sa personnalité.

Les circonstances de l'accident

Les circonstances exactes de l'accident restent floues. Selon les témoins, la route était glissante à cause de la pluie et de la brume. Certains évoquent également une vitesse excessive, d'autres attribuent l'incident à un problème mécanique de la voiture. Quoi qu'il en soit, la disparition du Maréchal est un choc, surtout en raison de la jeunesse de son âge et de ses projets d'avenir.

L'Héritage du Maréchal Leclerc

Un Héros Inoubliable de la Libération

Philippe Leclerc reste dans l’histoire comme un héros de la Libération. Il incarne les valeurs de courage et d’héroïsme qui ont marqué la résistance française face à l'occupation allemande. Son rôle dans la Libération de Paris et sa capacité à mener ses hommes à travers les épreuves de la guerre font de lui une figure emblématique de la France libre.

La Postérité du Maréchal

Bien que sa vie ait été écourtée, l'héritage du Maréchal Leclerc est immense. Son nom reste associé à la grandeur militaire de la France et à la libération des territoires occupés. Des monuments, des rues et des écoles portent son nom en hommage à son sacrifice et à son rôle crucial pendant la guerre. Leclerc a également marqué l’histoire en tant que commandant et stratège, laissant une empreinte indélébile sur les forces armées françaises.

La Fin d'une Figure Héroïque

La mort de Philippe Leclerc, survenue bien trop tôt, a privé la France d'une de ses plus grandes figures militaires et d'un homme d'exception. Sa mémoire perdure aujourd'hui à travers les monuments qui lui rendent hommage, mais aussi dans le cœur des Français, qui continuent de célébrer son courage et son sacrifice. Leclerc restera à jamais un symbole du courage face à l'adversité et un héros national inoubliable.

Le 3 janvier 1925, Benito Mussolini, leader du Parti national fasciste, annonce la prise de contrôle totale du gouvernement italien. Cet événement marque une étape décisive dans l’établissement du fascisme en Italie et dans la consolidation du pouvoir personnel de Mussolini. Ce moment de l’histoire italienne, où Mussolini obtient les pleins pouvoirs, ne représente pas simplement un changement politique, mais également le début d’un régime autoritaire qui marquera profondément l’Europe dans les décennies suivantes.

Contexte Politique Avant 1925

Une Italie Divisée et Fragile

L’Italie, unifiée en 1861, reste un pays politiquement instable tout au long des premières décennies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a exacerbé cette instabilité, laissant derrière elle un pays affaibli, économiquement dévasté et politiquement divisé. La guerre a également ravivé les tensions entre les différentes classes sociales, les régions et les partis politiques.

La Montée du Fascisme

Dans ce contexte de mécontentement et de crise, Benito Mussolini, ancien socialiste devenu nationaliste, fonde le mouvement fasciste en 1919. Il capitalise sur la frustration populaire, promettant l’ordre, la prospérité et une Italie forte. En 1922, il parvient à obtenir le soutien de la monarchie et des élites économiques, ce qui lui permet d’entrer au gouvernement. Cependant, sa montée au pouvoir reste fragilisée par des oppositions internes et des luttes politiques.

Le Processus de Concentration du Pouvoir

Le Premier Gouvernement Mussolini

Mussolini devient Premier ministre en octobre 1922 après la célèbre "Marche sur Rome", un événement symbolique qui montre la force et la détermination de son mouvement fasciste. Malgré sa nomination officielle par le roi Victor Emmanuel III, Mussolini n'a pas immédiatement les pleins pouvoirs. Il doit encore naviguer entre les alliances politiques et les compromis avec les forces traditionnelles de l’État.

L’Accroissement des Pouvoirs de Mussolini

Au fur et à mesure que les années passent, Mussolini travaille à renforcer son contrôle sur les institutions italiennes. Il parvient à éliminer les opposants politiques, y compris les socialistes, les communistes et les libéraux, grâce à des lois et des décrets qui restreignent les libertés publiques. En 1925, après l'assassinat du leader fasciste Giacomo Matteotti par des partisans du régime, Mussolini utilise cet événement comme un prétexte pour déclarer l’état de siège et suspendre les libertés démocratiques.

La Loi de 1925 et la Consolidation du Régime Fasciste

La Loi de 1925 : Mussolini Devient Dictateur

Le 3 janvier 1925, Mussolini annonce officiellement qu’il a pris les pleins pouvoirs en Italie. Le discours qu’il prononce à la Chambre des députés annonce son intention de gouverner par décret, mettant fin à la démocratie parlementaire en Italie. La Loi de 1925 permet à Mussolini de gouverner sans l’accord du parlement et de prendre des mesures sans restrictions juridiques. Il devient ainsi le dictateur absolu de l'Italie.

L'Impact sur les Institutions et la Société Italienne

La Loi de 1925 établit un régime autoritaire où les partis politiques sont interdits, la presse est contrôlée, et les libertés individuelles sont sévèrement restreintes. Mussolini fait de l’État une machine de propagande fasciste, réorganise l’économie sous le contrôle de l’État et commence à préparer l’Italie pour son expansion future. L’opposition est muselée, et les syndicats sont supprimés, ce qui permet au fascisme de se consolider sans véritable résistance interne.

Conséquences à Long Terme du Règne de Mussolini

L’Italie Fasciste et la Seconde Guerre Mondiale

Avec l’obtention des pleins pouvoirs, Mussolini met en place les fondations d’un régime totalitaire. Son gouvernement s’appuie sur un culte de la personnalité, l’idéologie fasciste et une politique expansionniste qui finit par conduire l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne nazie. Mussolini tente d’imposer une dictature qui influencera l’Italie et le reste de l’Europe tout au long ### La Chute du Régime Fasciste ###

La victoire des Alliés en 1945 et la chute de Mussolini marquent la fin de son régime. Après sa capture et son exécution en 1945, l'Italie se tourne vers un modèle républicain et démocratique, rejetant les années de dictature fasciste. Cependant, l'ombre de Mussolini et de son régime demeure dans l’histoire politique et sociale de l’Italie.

L’Ascension du Fascisme en Italie

L’obtention des pleins pouvoirs par Benito Mussolini en 1925 représente le point culminant de son ascension politique et le début d’un régime fasciste autoritaire qui marquera l’histoire de l’Italie et de l’Europe. Cet événement ne fut pas simplement une prise de pouvoir, mais le début d’une ère de répression et d’intolérance qui a duré plus de deux décennies et a eu des conséquences profondes sur la politique mondiale.

Germaine Ribière, une figure méconnue mais essentielle de la Résistance française, nous a quittés. Son parcours exemplaire, marqué par son courage et son engagement humanitaire, mérite d'être salué. Cet article revient sur les moments marquants de sa vie et son héritage, afin de préserver la mémoire d'une femme qui a bravé l'occupation pour défendre les valeurs de liberté et de justice.

Une Jeunesse Marquée par l'Engagement

Germaine Ribière est née en 1917 dans une famille profondément attachée aux valeurs républicaines. Très tôt, elle a manifesté un vif intérêt pour les questions sociales et humanitaires.

L'Éducation : Fondement de Son Engagement

Après des études en lettres, Germaine s'oriente vers l'enseignement, où elle met en avant l'importance de l'éducation comme levier de transformation sociale. C'est dans ce cadre qu'elle commence à développer des contacts avec des réseaux engagés.

L'Entrée dans la Résistance

Lorsque la France est envahie en 1940, Germaine Ribière refuse de céder à l'oppression. Elle s'engage dans la Résistance et devient un membre clé du réseau "Combat".

Actions Menées pour Sauver des Vies

Parmi ses actes de bravoure, elle joue un rôle crucial dans le sauvetage de nombreuses familles juives. Ses missions impliquent des falsifications de documents, des passages clandestins et la coordination d'évasions.

La Collaboration avec l'Église

Son lien avec certains membres du clergé lui permet de protéger des enfants juifs en les cachant dans des institutions religieuses. Ce partenariat discret mais efficace sauve des dizaines de vies.

Un Héritage Humanitaire Durable

Après la guerre, Germaine Ribière ne relâche pas son engagement. Elle milite pour la reconnaissance des Justes parmi les Nations et s'implique dans plusieurs causes humanitaires.

La Transmission de la Mémoire

Germaine consacre une grande partie de son temps à témoigner dans les écoles et à sensibiliser les jeunes générations sur les horreurs de la guerre et l'importance de la tolérance.

Une Vie au Service des Autres

Le décès de Germaine Ribière est une perte immense, mais son héritage demeure vivant. Elle nous laisse un message fort : celui du courage, de l'empathie et de la persévérance face à l'injustice. Sa vie est un exemple lumineux qui continuera d'inspirer bien au-delà de notre époque.

Le 11 novembre 1942 marque un tournant dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Alors que les célébrations de l'Armistice de 1918, qui mettaient fin à la Première Guerre mondiale, devaient symboliser la paix, cette date prend une toute autre signification en 1942. En effet, c'est à cette période que les forces allemandes, jusque-là cantonnées en zone occupée au nord, investissent la zone libre, gérée par le régime de Vichy. Ce basculement militaire et politique a des répercussions majeures sur l'administration française et la résistance naissante.

Contexte historique et situation de la France en 1942

Le régime de Vichy et la zone libre

À la suite de la défaite de juin 1940, la France est divisée en deux zones : la zone occupée, contrôlée par l'Allemagne, et la zone libre, administrée par le régime de Vichy sous l'autorité du maréchal Pétain. Dans cette zone, le gouvernement de Vichy tente de conserver une certaine autonomie tout en collaborant avec les forces d’occupation. En 1942, cette collaboration est mise à l’épreuve par le contexte militaire mondial et la montée de la résistance.

La guerre et la montée des tensions en Méditerranée

L'invasion de la zone libre intervient dans le cadre de l’Opération Torch, le débarquement allié en Afrique du Nord lancé le 8 novembre 1942. Ce déploiement militaire des Alliés dans les colonies françaises d'Afrique du Nord oblige l'Allemagne à renforcer son contrôle en Europe occidentale, et notamment en France. Cette réaction rapide témoigne de l’importance stratégique de la France et du régime de Vichy pour l'Allemagne nazie.

L'invasion de la zone libre le 11 novembre 1942

L'entrée des troupes allemandes en zone libre

Le 11 novembre 1942, les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation, pénétrant dans la zone libre sans grande résistance. Ce mouvement marque la fin d’une relative indépendance pour le gouvernement de Vichy. Avec cette invasion, l’armée allemande prend également le contrôle de Toulon et de la flotte française, stationnée dans ce port stratégique.

La réaction du régime de Vichy

Le gouvernement de Vichy, confronté à cette situation imprévue, se retrouve contraint de s’adapter et de renforcer sa politique de collaboration avec les Allemands pour préserver un minimum d’influence. Cette perte de souveraineté pousse certains collaborateurs à s’investir davantage dans l’idéologie nazie, tandis que d’autres figures, plus modérées, prennent leurs distances, voire entrent dans la résistance.

Les conséquences de l'occupation de la zone libre

L'impact sur la résistance et la population

L’occupation allemande de la zone libre provoque une accélération de la résistance. De nombreux Français, autrefois passifs ou neutres, prennent conscience de la nécessité de lutter contre l’occupant. Ce sentiment est d’autant plus fort que l’invasion de la zone libre est perçue comme une violation de la promesse allemande de maintenir une France partiellement indépendante. Les réseaux de résistance se multiplient, ralliant des personnes de tous horizons, et les actions de sabotage contre les forces allemandes s’intensifient.

La radicalisation de la collaboration

Dès lors, le régime de Vichy intensifie ses actions répressives, notamment en collaborant davantage dans les rafles et les déportations. L’occupation de la zone libre représente aussi un renforcement de la politique antisémite et anti-résistance, avec des lois encore plus sévères. L'administration de Vichy devient un rouage essentiel de l'occupation allemande, impliquant encore plus directement l'État français dans les crimes de guerre nazis.

L' occupation allemande en zone libre

Le 11 novembre 1942, loin de rappeler l'armistice de la Première Guerre mondiale, marque une sombre étape de la Seconde Guerre mondiale en France. La fin de la zone libre plonge le régime de Vichy dans une collaboration encore plus étroite avec l'Allemagne nazie, scellant définitivement son rôle dans l’occupation de la France. Ce tournant militaire et politique accentue le clivage au sein de la société française, entre collaborateurs et résistants, et précipite la radicalisation des actions de part et d’autre.

Le 11 novembre 1973 marque une date clé dans l'histoire du Moyen-Orient. Ce jour-là, Israël et l'Égypte parviennent à un accord de cessez-le-feu mettant fin à la guerre du Kippour, un conflit bref mais intense qui a exacerbé les tensions dans la région. Ce cessez-le-feu, négocié par l'intermédiaire des États-Unis et de l'ONU, entraîne des bouleversements géopolitiques majeurs et façonne les relations futures entre Israël et ses voisins arabes. Cet article explore les causes et le déroulement de la guerre du Kippour, les termes du cessez-le-feu et les conséquences à long terme de cet accord.

Le contexte et les causes de la guerre du Kippour

Une région sous haute tension

Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, les relations entre Israël et les pays arabes voisins sont tendues. La guerre des Six Jours en 1967, qui voit Israël occuper des territoires stratégiques comme le Sinaï, la Cisjordanie et le plateau du Golan, accroît encore les tensions. Ces territoires sont revendiqués par les États arabes, notamment l'Égypte et la Syrie, qui envisagent de les reprendre par la force.

Le déclenchement de la guerre du Kippour

Le 6 octobre 1973, jour de Yom Kippour, une fête religieuse en Israël, l'Égypte et la Syrie lancent une offensive surprise contre Israël, cherchant à récupérer les territoires perdus en 1967. Cette guerre, qui sera nommée "guerre du Kippour" ou "guerre d'Octobre", dure plusieurs semaines et met à l’épreuve les capacités militaires des deux camps. Le conflit attire l’attention internationale et pousse les superpuissances, les États-Unis et l’URSS, à intervenir diplomatiquement.

La signature du cessez-le-feu du 11 novembre 1973

Les négociations de paix

Après des semaines de combats, une trêve est instaurée grâce à la médiation des États-Unis, en particulier du secrétaire d'État Henry Kissinger. Sous la pression internationale et face à des pertes importantes, Israël et l'Égypte conviennent d’un cessez-le-feu, qui est formalisé le 11 novembre 1973. Cet accord est le premier pas vers des négociations plus étendues visant à rétablir une certaine stabilité dans la région.

Les termes du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu met fin aux hostilités et instaure une zone démilitarisée surveillée par des forces internationales sur les lignes de front. Bien que le conflit soit officiellement terminé, la tension persiste, et les frontières restent des lieux sensibles. Ce cessez-le-feu ouvre cependant la voie à des discussions plus approfondies, qui déboucheront en 1978 sur les accords de Camp David, scellant la paix entre Israël et l’Égypte.

Les répercussions du cessez-le-feu sur le Moyen-Orient

Un tournant dans les relations israélo-arabes

Le cessez-le-feu du 11 novembre marque un tournant dans les relations entre Israël et les pays arabes. La guerre du Kippour a permis à l'Égypte de rétablir son honneur perdu lors de la guerre des Six Jours, et elle incite les dirigeants arabes à adopter des approches diplomatiques plutôt que militaires pour résoudre le conflit. Ce cessez-le-feu sera suivi d’un dialogue qui culmine avec la reconnaissance mutuelle entre l'Égypte et Israël en 1979.

Les conséquences économiques et stratégiques

Le conflit entraîne une crise énergétique mondiale, car les pays arabes producteurs de pétrole décrètent un embargo sur les exportations de pétrole vers les pays soutenant Israël. Ce choc pétrolier fait grimper les prix du pétrole et provoque une récession économique dans de nombreux pays occidentaux. Les conséquences économiques de cette guerre font prendre conscience de l'importance stratégique du Moyen-Orient sur la scène internationale.

Une trêve historique au Moyen-Orient

Le cessez-le-feu du 11 novembre 1973 met un terme à la guerre du Kippour, un conflit qui a profondément marqué le Moyen-Orient et changé la donne géopolitique mondiale. Cet accord de cessez-le-feu, en plus de mettre fin aux combats, ouvre la voie à un processus de paix entre Israël et l'Égypte, marquant le début d’une diplomatie de compromis dans la région. La guerre du Kippour et ses conséquences économiques rappellent l’importance du dialogue pour éviter de futurs conflits dans cette région stratégique.

Le 11 novembre 1918 est une date marquante de l’histoire mondiale, car elle signe l’arrêt des combats de la Première Guerre mondiale. Cette signature de l’armistice, tant attendue après quatre années de conflit intense, est aujourd’hui commémorée dans de nombreux pays, en hommage aux millions de vies sacrifiées et pour rappeler l'importance de la paix. Cet article retrace les événements qui ont mené à l’armistice, les termes de cet accord et les cérémonies qui honorent aujourd’hui la mémoire des combattants.

Comprendre les origines de la Grande Guerre

Les tensions en Europe

Les causes de la Première Guerre mondiale remontent à des tensions entre les grandes puissances européennes, amplifiées par des alliances militaires complexes. Le déclencheur est l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche en juin 1914, qui entraîne rapidement une série de déclarations de guerre impliquant les pays de la Triple-Entente et ceux de la Triple-Alliance.

L’évolution du conflit

Dès 1914, les fronts s’installent et la guerre s’étend, devenant un conflit total mobilisant des millions de soldats. De violentes batailles se succèdent, comme celles de Verdun et de la Somme, causant des pertes humaines immenses. Ce conflit d’un genre nouveau, marqué par les tranchées et des innovations technologiques militaires, plonge l’Europe dans une crise sans précédent.

La signature de l’armistice à Rethondes

Le contexte de la négociation

En 1918, après quatre années d'une guerre sans issue, les forces de la Triple-Alliance s’affaiblissent, et les forces alliées, renforcées par l’arrivée des troupes américaines, progressent. Consciente de la situation, l'Allemagne demande un armistice pour éviter une défaite plus humiliante. La France, représentée par le maréchal Foch, mène les négociations dans un wagon situé dans la forêt de Compiègne.

Les termes de l’armistice

Signé à 5 h 15 le 11 novembre 1918, l’armistice impose à l’Allemagne de retirer ses troupes et de cesser immédiatement les combats. À 11 heures, les hostilités cessent officiellement, mettant fin à un conflit qui aura profondément marqué les sociétés européennes. Cette date devient alors un symbole de paix, mais aussi de mémoire pour les victimes de la guerre.

Le 11 novembre, journée de mémoire et de commémoration

L’instauration d’une journée de commémoration

Dès 1919, le 11 novembre est proclamé jour de souvenir pour honorer les soldats morts durant la Première Guerre mondiale. En France, chaque ville érige un monument aux morts, et à Paris, l’Arc de Triomphe devient un lieu de recueillement avec l’allumage de la flamme du Soldat inconnu, initié en 1923, pour garder vivante la mémoire des combattants.

Les commémorations aujourd’hui

La tradition perdure, et le 11 novembre est chaque année marqué par des cérémonies officielles en hommage aux soldats tombés au combat. En France, ces commémorations se tiennent autour des monuments aux morts, et une cérémonie officielle est organisée sous l’Arc de Triomphe, avec la participation des plus hautes autorités de l'État. Ces cérémonies rappellent l’importance du devoir de mémoire et sont l'occasion d’enseigner aux jeunes générations les leçons de l’histoire.

Se souvenir et honorer les héros de la Grande Guerre

L’armistice du 11 novembre est bien plus qu’une simple signature ; il symbolise la fin d’une guerre et le début d’un long processus de reconstruction. Les commémorations annuelles rappellent les horreurs de la guerre et l’importance de préserver la paix. Cette journée est un moment de recueillement et d'hommage à ceux qui ont donné leur vie, mais aussi un appel à ne jamais oublier les leçons de l’histoire.

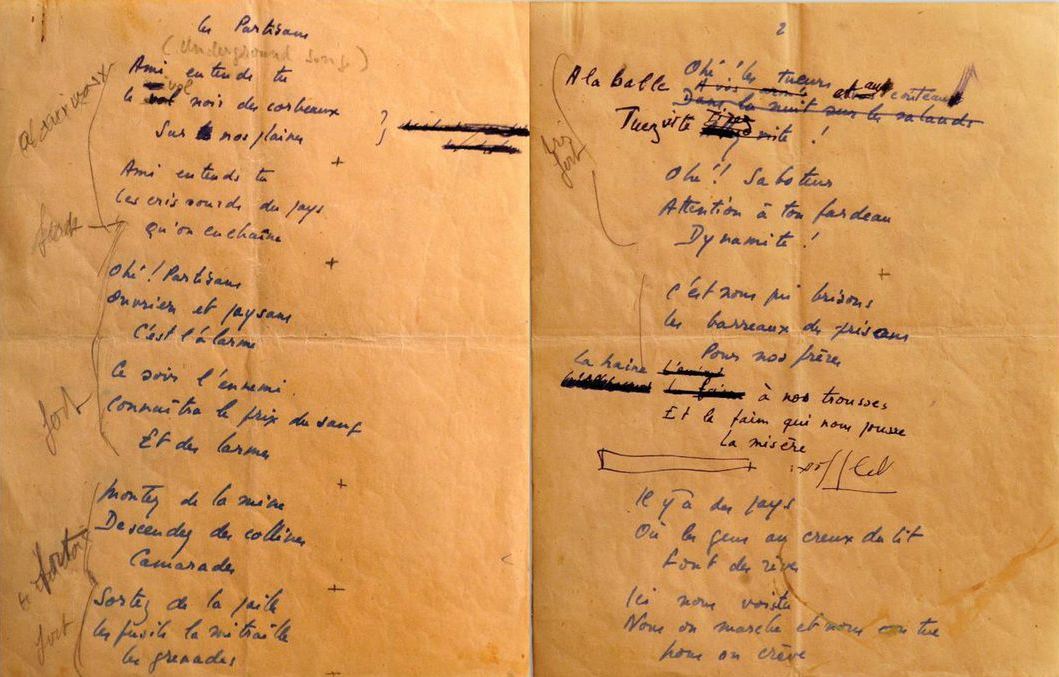

Le Chant des Partisans, connu comme l’hymne de la Résistance française, a marqué l'histoire par son appel vibrant à la liberté et à la lutte contre l'occupation nazie. Composé en 1943, ce chant symbolise la détermination et le courage de ceux qui, souvent dans l'ombre, ont risqué leur vie pour la liberté de la France. Porté par des paroles fortes et une mélodie poignante, il est devenu un emblème de résilience pour toutes les générations. Cet article explore l’origine, les significations et l’héritage de ce chant qui résonne encore aujourd’hui comme un appel à l’esprit de résistance.

Les origines du Chant des Partisans

La naissance d’une chanson de guerre

Le Chant des Partisans naît en 1943, en pleine occupation de la France par les forces nazies. Écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon, deux écrivains français réfugiés à Londres, les paroles sont d’abord un poème puissant inspiré par l'élan de révolte et de solidarité de la Résistance. Les deux auteurs souhaitent créer un hymne capable d’unir et de mobiliser tous ceux qui luttent pour la libération de la France.

La composition musicale par Anna Marly

La mélodie du Chant des Partisans est composée par Anna Marly, une musicienne d'origine russe également engagée dans la Résistance. Marly imagine une mélodie saisissante et entraînante, aux accents guerriers et sombres, qui évoque la détermination et le courage. Ce chant, diffusé sur les ondes de la BBC, devient rapidement un symbole pour les résistants et ceux qui les soutiennent dans leur combat.

Les paroles et leur signification

Un appel à l’action et au sacrifice

Les paroles du Chant des Partisans sont un véritable appel aux armes. Avec des mots simples et percutants, Kessel et Druon évoquent l’urgence de la situation et l’impératif de résister, même au prix de la vie. Les lignes "Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?" symbolisent la menace constante, tandis que l'invitation à rejoindre le maquis fait écho au besoin pressant de liberté.

Une métaphore de l’ombre et de la lumière

Le texte se construit sur une alternance entre l'ombre et la lumière. Les résistants y sont décrits comme des ombres dans la nuit, invisibles mais puissants, prêts à frapper l’ennemi pour faire jaillir la lumière de la liberté. Cette opposition évoque le courage silencieux et la force de ceux qui opèrent dans l'ombre, mais également l'espoir d’un avenir libéré de l’oppression.

La diffusion du Chant des Partisans

La BBC, canal de la Résistance

Grâce à la BBC, le Chant des Partisans est diffusé dans toute la France, atteignant les résistants, les civils et même les soldats alliés. La radio devient un outil essentiel de propagande pour galvaniser les Français et les inciter à résister à l’occupant. Cette diffusion permet au chant de devenir l'hymne officieux de la Résistance et de renforcer le moral des partisans.

L’impact dans les maquis et les réseaux clandestins

Dans les maquis et les réseaux clandestins, le chant est adopté comme symbole de ralliement. Il unit les résistants de tous horizons, des anciens soldats aux civils, dans un même esprit de lutte. Le Chant des Partisans est alors entonné dans les réunions secrètes, les actions de sabotage et lors des moments de recueillement, comme une prière pour la liberté de la France.

L’après-guerre et l’héritage du Chant des Partisans

La reconnaissance officielle de l’hymne

Après la Libération, le Chant des Partisans reste une référence symbolique de la Résistance et de l’honneur national. Il est interprété lors de cérémonies commémoratives et devient une partie intégrante de la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale. Ce chant, célébré par les anciens résistants et les nouvelles générations, incarne le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.

Une source d’inspiration pour les générations futures

Le message de courage et de résistance du Chant des Partisans résonne encore aujourd’hui. Les valeurs qu’il véhicule - le sacrifice, la solidarité et la lutte contre la tyrannie - sont des principes universels qui inspirent toujours les mouvements pour la liberté à travers le monde. Ce chant a également été repris et interprété par des artistes, contribuant à sa postérité et à sa résonance intemporelle.

Un chant pour la liberté

Le Chant des Partisans est plus qu’un hymne de la Résistance ; il est un cri de ralliement qui transcende les générations. Composé dans un contexte de guerre et d’oppression, il rappelle l’esprit indomptable des résistants français et l’espoir qui les animait. Aujourd’hui encore, cette chanson est un témoignage puissant de la lutte pour la liberté et un hommage aux héros de l’ombre qui, au péril de leur vie, ont défendu l’honneur et la dignité de la France.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg est aujourd’hui reconnu comme l’un des symboles de la résistance allemande au nazisme. Aristocrate prussien et officier de la Wehrmacht, il incarne le courage et l’honneur en tentant de renverser Adolf Hitler lors de l’attentat du 20 juillet 1944. Pourtant, malgré la notoriété de ce complot, la complexité de son personnage et de son engagement sont souvent méconnues. Cet article explore la vie, les motivations et l’héritage de ce héros qui, au prix de sa vie, a tenté de libérer l’Allemagne de l’oppression nazie.

Les années de formation de Claus von Stauffenberg

Une éducation aristocratique

Né en 1907 dans une famille aristocratique prussienne, Claus von Stauffenberg grandit dans un environnement où la discipline, l’honneur et la fidélité à la patrie sont des valeurs essentielles. Dès son plus jeune âge, il est influencé par la culture militaire prussienne, qui le destine naturellement à une carrière dans l’armée.

Un intellectuel et humaniste

Passionné par la littérature, la philosophie et la théologie, Stauffenberg s’intéresse aux écrits de penseurs comme Goethe et Stefan George, dont il devient un disciple. Ces influences développent en lui une forte conscience éthique, qui le pousse à se poser des questions sur la morale et la justice, même au sein d’un système militaire rigide.

L’adhésion initiale à la Wehrmacht et le dilemme moral

Un officier prometteur dans l’Allemagne nazie

Lors de l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933, Stauffenberg, comme de nombreux militaires, adhère aux idéaux de redressement national prônés par le Führer. Il espère, comme beaucoup, voir l’Allemagne retrouver sa puissance et sa fierté. Cependant, en tant qu’homme de principes, il se heurte vite aux dérives du régime, en particulier après les premières actions brutales contre les populations civiles et les minorités.

Le basculement éthique

La Seconde Guerre mondiale confronte Stauffenberg aux horreurs du nazisme. Témoin des atrocités commises par les SS à l’Est, il prend progressivement conscience de la nécessité de s’opposer à Hitler. C’est en 1942, après la défaite de Stalingrad, qu’il décide de rejoindre la résistance allemande, convaincu que l’Allemagne doit être libérée de ce régime tyrannique pour pouvoir se reconstruire.

Le complot du 20 juillet 1944

L’organisation de la résistance militaire

Au sein de la Wehrmacht, plusieurs officiers partagent les convictions de Stauffenberg et préparent un complot pour assassiner Hitler et renverser le régime nazi. Stauffenberg devient une figure centrale de cette résistance militaire, apportant son charisme et son leadership pour coordonner les actions du groupe.

L’attentat à la Wolfsschanze

Le 20 juillet 1944, Claus von Stauffenberg transporte une bombe à la Wolfsschanze, le quartier général d’Hitler en Prusse orientale. Malgré les conditions difficiles et les risques énormes, il parvient à placer l’explosif près d’Hitler avant de s’éclipser. L’explosion survient, mais contre toute attente, Hitler survit. Ce qui devait être un coup fatal au régime se solde par un échec, plongeant les conspirateurs dans une situation périlleuse.

L'arrestation et l’exécution de Stauffenberg

La répression impitoyable

Après l’échec de l’attentat, les SS et la Gestapo procèdent à l’arrestation immédiate des conspirateurs. Stauffenberg est arrêté dans la nuit qui suit, avec d’autres officiers impliqués dans le complot. L’échec du complot conduit à une répression brutale, au cours de laquelle des centaines de résistants, réels ou supposés, sont arrêtés et exécutés.

Le dernier acte de bravoure

Stauffenberg est exécuté le 21 juillet 1944 avec plusieurs de ses compagnons. Ses dernières paroles, "Vive l'Allemagne sacrée !", témoignent de sa loyauté envers son pays, un amour distinct de l’idéologie nazie. En se sacrifiant, il espère semer les graines d’un futur sans tyrannie pour son pays.

L’héritage de Claus von Stauffenberg

Un héros longtemps méconnu

Pendant plusieurs décennies, la mémoire de Stauffenberg reste controversée en Allemagne. Jugé comme traître par certains, héros par d’autres, il faut attendre les années 1950 pour que son action soit pleinement reconnue et honorée comme un acte de bravoure. Aujourd’hui, son engagement est célébré comme un exemple de résistance intérieure au nazisme.

Le symbole de la résistance allemande

Stauffenberg incarne l’idée que la conscience et l’éthique peuvent prévaloir, même dans des circonstances extrêmes. Sa tentative de renverser Hitler a inspiré de nombreuses générations, en particulier dans le contexte de la reconstruction de l’Allemagne, et il demeure un symbole de l’opposition au totalitarisme et au fascisme.

Le héros méconnu de la résistance allemande

Claus von Stauffenberg reste l’un des visages les plus emblématiques de la résistance allemande au nazisme. À travers son courage et son sacrifice, il a laissé un héritage précieux pour la mémoire collective allemande et mondiale, celui d’un homme prêt à tout risquer pour ses convictions. Son combat rappelle que, même dans les heures les plus sombres de l’histoire, il est possible de se dresser contre l’oppression au nom de la justice et de l’humanité.

Madeleine Riffaud, résistante, poétesse et correspondante de guerre, est une figure marquante de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Son parcours, empreint de courage et de détermination, témoigne d'un engagement profond pour la liberté et la justice. À travers son combat pour la libération de la France, Madeleine Riffaud a laissé un héritage puissant, symbolisant la lutte contre l'oppression. Cet article revient sur son histoire, de ses premiers engagements jusqu'à sa vie après la guerre.

Les Premiers Pas d'une Résistante

L'Enfance et les Influences

Née en 1924 dans un milieu modeste, Madeleine Riffaud grandit dans une France marquée par la montée du nazisme et le spectre de la guerre. Ses parents, profondément patriotes, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de liberté et de résistance. En 1940, lorsque la France est occupée par les troupes allemandes, Madeleine est encore adolescente, mais elle est déjà déterminée à s’opposer à cette occupation.

L'Entrée dans la Résistance

En 1942, Madeleine Riffaud entre officiellement dans la Résistance. Elle rejoint les rangs du réseau FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée), l'une des organisations de la Résistance les plus actives en France. Malgré son jeune âge, elle s’engage avec une volonté farouche et commence à participer à des actions de sabotage et de renseignement.

Les Actions de Résistance

L'Attentat contre un Officier Allemand

En 1944, Madeleine commet un acte audacieux : elle abat un officier allemand en pleine rue. Cet acte de résistance, risqué et symbolique, fait d'elle une cible des autorités d'occupation. Arrêtée par la Gestapo, elle est torturée et interrogée, mais refuse de livrer des informations. Son courage inspire le respect de ses compagnons de lutte et fait d’elle une figure emblématique du mouvement.

Les Missions de Sabotage

Au-delà de cet attentat, Madeleine participe à de nombreuses missions de sabotage, visant à désorganiser les forces d’occupation et à ralentir leur progression. Elle prend part à des actions audacieuses, souvent au péril de sa vie, tout en inspirant d’autres résistants. Sa détermination et sa ténacité font d’elle un pilier de la Résistance parisienne.

La Libération et le Retour à la Vie Civile

La Libération de Paris

En août 1944, Madeleine participe activement à la libération de Paris. Aux côtés de ses compagnons de lutte, elle prend les armes pour libérer la capitale. Ce moment marque l’aboutissement de plusieurs années de lutte pour elle et ses camarades. Avec la fin de l'occupation, Madeleine devient l'une des témoins privilégiés de cet événement historique.

L'Après-Guerre : Correspondante de Guerre et Poétesse

Après la guerre, Madeleine Riffaud devient correspondante de guerre, notamment au Vietnam. Son expérience de résistante l’a sensibilisée aux luttes pour la liberté, et elle se consacre désormais à dénoncer les injustices et à informer sur les conflits mondiaux. Elle se tourne aussi vers l’écriture et la poésie, utilisant ses mots pour exprimer les souffrances et les espoirs qu’elle a vécus.

L'Héritage de Madeleine Riffaud

Un Modèle de Résilience

Madeleine Riffaud incarne la résilience et la force de caractère. Son parcours, fait de courage et de conviction, inspire aujourd’hui encore de nombreux Français. Elle symbolise la capacité d’une jeune femme à s’opposer à l’oppression et à défendre la liberté au péril de sa vie.

Une Influence Durable dans la Mémoire Collective

À travers ses écrits et ses témoignages, Madeleine a contribué à préserver la mémoire de la Résistance. Sa voix, authentique et engagée, continue de transmettre les valeurs qu’elle a défendues. En tant que témoin et actrice de l'histoire, elle laisse un héritage puissant, ancré dans la mémoire collective de la France.

Un Combat pour la Liberté

Madeleine Riffaud a marqué l'histoire de France par son engagement et sa bravoure. Résistante infatigable, elle a combattu pour la liberté avec une détermination exceptionnelle, faisant face aux dangers sans faiblir. Après la guerre, elle a continué de servir la cause de la justice en devenant une journaliste engagée, dénonçant les conflits et les oppressions dans le monde entier. Aujourd’hui, elle reste une source d’inspiration et un symbole de la lutte pour la liberté.

Le 6 juin 1944, le Débarquement de Normandie marque le début de l’opération Overlord, l’invasion alliée visant à libérer la France occupée par les nazis. Cette opération, impliquant plus de 156 000 soldats alliés et d’importantes ressources maritimes et aériennes, constitue un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Ce jour historique, connu comme le D-Day, est planifié dans les moindres détails et reste gravé dans les mémoires pour son héroïsme et ses sacrifices. Voici la chronologie des événements, heure par heure, de cette journée mémorable.

Minuit - 3h00 : La phase aérienne commence

0h00 : Les forces aéroportées alliées

Composées de parachutistes américains et britanniques, débutent leur mission. Leur objectif est de sécuriser des ponts et des routes clés derrière les lignes ennemies pour faciliter l’avancée des troupes.

1h30 : Les parachutistes américains

Les 82e et 101e divisions aéroportées sont largués derrière les plages d’Utah et Omaha. Ils rencontrent des difficultés en raison de la dispersion des troupes, mais certaines unités atteignent leurs objectifs malgré tout.

2h00 : Les Britanniques du 6e bataillon parachutiste

Près de la plage de Sword, réussissent à capturer le pont de Bénouville, également connu sous le nom de Pegasus Bridge, coupant ainsi la route aux renforts allemands.

3h00 - 6h00 : La flotte alliée s'approche des côtes normandes

3h00 : La flotte alliée

Constituée de 6 939 navires et embarcations, s’approche des côtes normandes. C’est l’une des plus grandes armadas jamais déployées dans l’histoire militaire.

4h30 : Les bombardements navals et aériens commencent

Visant à affaiblir les défenses allemandes sur les plages. Cette préparation intensive tente de désorganiser les fortifications du mur de l’Atlantique.

5h30 : Les bombardements se poursuivent

Plusieurs tirs manquent leurs cibles en raison de la météo défavorable. Néanmoins, l’effet de surprise est maintenu et la pression s’intensifie sur les positions allemandes.

6h30 - 9h00 : Le débarquement commence sur les plages

6h30 : Les premières vagues de soldats américains débarquent

Arrivée sur Omaha Beach et Utah Beach. À Omaha, les troupes font face à une forte résistance allemande, avec de lourdes pertes dès les premiers mètres sur la plage.

7h25 : Les forces britanniques débarquent à Gold Beach

Arrivée sur Gold Beach et affrontent également une résistance, mais leur progression est plus rapide que prévue.

7h45 : Les troupes canadiennes atteignent Juno Beach.

Sur Juno Beach malgré les mines et les obstacles, elles réussissent à avancer, aidées par les chars amphibies.

8h00 : Les commandos britanniques, dont le célèbre commando Kieffer

Le commando Kieffer débarquent à Sword Beach. Ils subissent un feu intense mais parviennent à avancer et à neutraliser plusieurs positions ennemies.

9h00 - 12h00 : Les premières positions sont consolidées

9h30 : de lourdes pertes sur la plage de Omhaha

À Omaha, les troupes américaines continuent de subir de lourdes pertes mais des unités commencent à percer les lignes défensives. La progression reste lente, et la plage est un véritable champ de bataille.

10h00 : progression plus facile sur Uta Beach

Sur Utah Beach, les Américains avancent plus facilement après avoir sécurisé leurs positions. Ils réussissent à pénétrer plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres, se rapprochant de leurs objectifs.

11h00 : arrivée des Britanniques et Canadiens sur Gold, Juno et Sword

Les Britanniques et Canadiens progressent plus rapidement à Gold, Juno et Sword, consolidant leurs positions et détruisant les points de résistance allemande au fil de leur avancée.

12h00 : Tenue du Pegasus Bridge par les Britanniques

À Pegasus Bridge, les parachutistes britanniques tiennent toujours le pont, empêchant tout contre-attaque allemande depuis l’intérieur des terres.

12h00 - 15h00 : Renforts et progression en profondeur

12h30 : Progressions des alliés sur toutes les lignes de front

Les Alliés continuent d’envoyer des vagues de renforts sur les plages pour maintenir la pression et stabiliser les lignes de front. Les pertes sont importantes, mais la progression est constante.

13h00 : sur Omaha la progression, s'améliore face à l'ennemi

À Omaha, les Américains parviennent finalement à avancer, brisant les lignes allemandes. Le moral se renforce, et les premières unités commencent à sécuriser les zones derrière la plage.

14h00 : des contre-attaques allemandes à Juno Beach

À Juno, les Canadiens repoussent les contre-attaques allemandes et atteignent les villages situés à l’arrière des lignes côtières.

15h00 : Sword Beach est sous contrôle

Sword Beach est en grande partie sous contrôle allié. Les commandos, aux côtés des troupes britanniques, continuent de progresser vers Caen, un objectif majeur pour la suite de l’opération.

15h00 - 18h00 : Consolidation des gains et progression vers l’intérieur

16h00 sécurisation des premières routes par les soldats américains

Les forces américaines à Utah sécurisent les premières routes et établissent un point de contrôle pour permettre l’arrivée de matériel lourd et de renforts.

17h00 les forces allemandes perdent en intensité

La résistance allemande s’affaiblit sur la plupart des plages. Les commandos et parachutistes continuent de tenir les points stratégiques, facilitant ainsi l’avancée des troupes alliées.

18h00 à Omaha Beach les forces américaines maitrisent

À Omaha, la situation s’améliore pour les troupes américaines, qui établissent un poste de commandement provisoire pour coordonner les prochains objectifs.

18h00 - Minuit : Renforts massifs et premier bilan de la journée

18h30 la majorité des plages sous contrôle allié

Les plages sont désormais en grande partie sous contrôle allié, bien que les combats continuent dans certaines zones. Les premières évaluations de pertes humaines sont lourdes, mais la mission de débarquement est globalement réussie.

20h00 arrivée de nouveaux renforts par la mer

Les renforts continuent d’affluer depuis la mer, et l’opération de débarquement est officiellement une réussite stratégique. Les plages sont sécurisées et servent de points d’entrée pour des milliers de soldats.

23h00 les premiers chiffres de la 1ère journée

Les commandants alliés dressent un premier bilan de la journée. Bien que les pertes soient importantes, les objectifs principaux sont atteints, ouvrant la voie à l’invasion de l’Europe occidentale et à la libération de la France.

Une journée décisive pour la libération de la France

Le 6 juin 1944 restera dans les mémoires comme un jour de courage, de sacrifice et de détermination. En l'espace de vingt-quatre heures, les Alliés ont transformé les plages normandes en un front décisif, malgré les nombreux obstacles et pertes humaines. Cet événement historique marque le début de la fin de l’occupation nazie en Europe et symbolise l’esprit de solidarité des nations alliées. La libération de la France, enclenchée par ce Débarquement, se poursuivra jusqu’à la victoire finale en 1945

Le 6 juin 1944, date historique du Débarquement de Normandie, marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Parmi les milliers de soldats alliés débarquant sur les plages de Normandie, un groupe se distingue : les Commandos Kieffer. Ce commando de marins et soldats français, unique unité française engagée dans l’assaut initial, est dirigé par le commandant Philippe Kieffer. Leur mission, cruciale et périlleuse, les place en première ligne à Sword Beach, où leur courage et leur détermination resteront gravés dans l’histoire. Cet article revient sur leur formation, leur rôle dans le Débarquement et leur héritage.

La création des Commandos Kieffer

Philippe Kieffer : un homme de détermination

Philippe Kieffer, ancien banquier franco-américain, décide de rejoindre les Forces françaises libres dès 1940. Motivé par un fort patriotisme, il se donne pour mission de former une unité de soldats français au sein des forces britanniques d’élite. Sa persévérance et son courage permettent la création d’une unité de commandos spécifiquement français, connue sous le nom de Commandos Kieffer.

La formation des commandos français

Les volontaires recrutés pour cette mission s’entraînent dans des conditions extrêmes aux côtés des commandos britanniques en Écosse. Entraînements intensifs, maniement des armes et techniques de combat rapproché : les hommes de Kieffer sont formés pour devenir une unité d’élite, prête à intervenir dans des missions de haute intensité.

Le débarquement à Sword Beach

Les préparatifs de l’opération Overlord

L’opération Overlord, nom de code du Débarquement de Normandie, implique des mois de préparation et une coordination inédite des forces alliées. Le commando de Kieffer est affecté à Sword Beach, avec pour objectif d’ouvrir la voie aux troupes alliées en neutralisant les positions allemandes fortifiées.

L’assaut sur la plage : une bataille héroïque

Le matin du 6 juin 1944, les Commandos Kieffer débarquent sur Sword Beach sous un déluge de feu ennemi. Malgré les tirs allemands et les mines, les hommes avancent avec bravoure. Ils combattent avec acharnement pour s’emparer des positions ennemies, permettant ainsi aux troupes alliées de progresser dans les terres normandes.

Les moments forts et les héros de Sword Beach

Le combat pour Ouistreham

Les Commandos Kieffer sont parmi les premiers à atteindre Ouistreham, une ville stratégique. Ils mènent des attaques ciblées pour sécuriser la zone, neutralisant des positions fortifiées et libérant des quartiers cruciaux. Ce succès contribue à l’avancée des troupes alliées vers Caen, un objectif clé pour la libération de la Normandie.

Des hommes d’exception au courage sans faille

Chaque soldat du commando Kieffer incarne le courage et le sacrifice. Parmi eux, des figures héroïques se démarquent : Louis Brière de l’Isle, Maurice Chauvet, et d’autres dont la bravoure inspire les générations suivantes. Leurs actions décisives rappellent l’importance du rôle joué par les forces françaises dans le succès du Débarquement.

L’héritage des Commandos Kieffer

La reconnaissance des héros du 6 juin

Bien que souvent méconnus, les Commandos Kieffer obtiennent progressivement la reconnaissance de leur rôle historique. Leur contribution est saluée en France et à l’étranger, et leurs actions sont commémorées lors de chaque anniversaire du Débarquement, en hommage à leur courage.

L’impact des Commandos Kieffer sur les forces spéciales françaises

Les Commandos Kieffer ont posé les bases des futures unités de forces spéciales françaises. Leur esprit d’équipe, leur formation intense et leur engagement pour la liberté inspirent encore les unités d’élite actuelles. Le commando marine de Lorient, par exemple, est en partie inspiré de cet héritage.

Les premiers Français du Débarquement

L’histoire des Commandos Kieffer est celle d’une unité d’élite animée par un patriotisme indéfectible et un courage remarquable. Ces pionniers du Débarquement à Sword Beach ont non seulement contribué au succès de l’opération Overlord, mais aussi laissé un héritage durable dans l’histoire militaire française. Leur engagement rappelle que, au milieu des forces alliées, des Français ont combattu en première ligne pour la liberté et la paix en Europe. Aujourd’hui, leur mémoire est honorée, et leur exemple continue d’inspirer.

Joséphine Baker est principalement connue pour son rôle de chanteuse, danseuse et figure emblématique de la scène des années 1920 et 1930. Mais derrière les paillettes et les plumes, elle est aussi une héroïne de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. S’engageant avec courage, elle utilise sa célébrité et ses talents pour recueillir des informations, aider des réfugiés et soutenir la lutte contre l'occupation nazie. Cet article explore comment Joséphine Baker a risqué sa vie pour la liberté et la justice, devenant une icône de la Résistance.

Joséphine Baker, Une Icône Artistique des Années 1920

L’Ascension d’une Artiste Unique

Née aux États-Unis en 1906, Joséphine Baker s'installe en France en 1925, où elle est rapidement adoptée par le public français. Avec ses danses exotiques, notamment la célèbre danse de la banane, elle devient une star du cabaret et incarne un symbole de liberté.

Une Réputation Mondiale

À Paris, Joséphine Baker fréquente des personnalités artistiques et intellectuelles influentes, et sa renommée s’étend rapidement au-delà des frontières françaises. Elle devient l'une des premières grandes vedettes noires internationales, et utilise sa notoriété pour promouvoir des idéaux d’égalité et de tolérance.

Le Choix de la Résistance

Le Début de la Seconde Guerre mondiale

Lorsque la guerre éclate en 1939, Joséphine Baker est une artiste accomplie et respectée. Profondément attachée à la France, son pays d’adoption, elle refuse de rester passive face à l’occupation nazie et s’engage dans la Résistance.

Un Engagement Inspiré par ses Valeurs

Baker est une femme de principes, profondément opposée aux idéologies racistes et autoritaires des nazis. Elle voit dans la Résistance une chance de défendre les valeurs d’égalité et de liberté, ce qui la motive à risquer sa carrière, et même sa vie.

Espionne et Messagère de la Résistance

Son Rôle d’Espionne

Sous couverture, Baker utilise ses voyages et sa popularité pour recueillir des informations stratégiques. En tant que membre du réseau de renseignement de la Résistance française, elle transmet des informations cruciales en les dissimulant dans ses partitions musicales et autres documents.

Soutien aux Alliés et Missions en Afrique du Nord

En 1941, Joséphine Baker s’installe au Maroc où elle joue un rôle essentiel dans le soutien logistique aux forces alliées. Elle utilise sa résidence pour cacher des armes et des réfugiés, continuant d’aider la Résistance en toute discrétion.

Une Célébrité au Service de la France Libre

Une Influence Utilisée avec Intelligence

Sa célébrité est un atout : elle peut circuler facilement dans des lieux sensibles sans éveiller de soupçons. Elle collecte des fonds pour soutenir la Résistance et participe à des concerts pour remonter le moral des troupes, galvanisant l’esprit de la France libre.

L’Obtention de la Citoyenneté Française et son Engagement pour l'Après-guerre

En reconnaissance de son engagement, Joséphine Baker reçoit la citoyenneté française et continue d'incarner les valeurs de la République. Son engagement dans les causes sociales et son dévouement à la France renforcent son statut d’icône nationale.

Héritage et Reconnaissance Posthume

Distinctions et Honneurs

Pour ses actions héroïques, Joséphine Baker reçoit plusieurs distinctions, dont la médaille de la Résistance, la Croix de guerre, et est même faite chevalière de la Légion d’honneur par le général de Gaulle.

Entrée au Panthéon : Une Héroïne de la Nation

En 2021, Joséphine Baker devient la première femme noire à entrer au Panthéon, reconnue non seulement pour sa carrière artistique mais aussi pour son courage et son engagement pour la liberté. Cette consécration rappelle son rôle exceptionnel dans l’histoire de la France.

Lutte pour la liberté de la France

Joséphine Baker, bien plus qu’une simple artiste de music-hall, a consacré une partie de sa vie à la lutte pour la liberté de la France, son pays d’adoption. En alliant talent, courage et conviction, elle a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la Résistance et demeure aujourd’hui un symbole de bravoure et de résilience. Au-delà des scènes et des projecteurs, elle est une héroïne dont le parcours inspire encore de nombreuses générations.

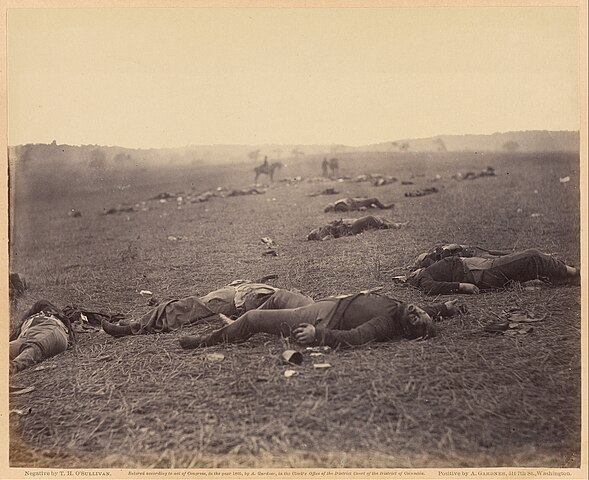

La bataille de la Somme, qui s'est déroulée de juillet à novembre 1916, est l'une des batailles les plus longues et les plus coûteuses en vies humaines de la Première Guerre mondiale. Opposant les forces alliées, principalement britanniques et françaises, aux armées allemandes, cette offensive visait à briser les lignes ennemies et à alléger la pression sur les troupes françaises engagées dans la bataille de Verdun. Cet article explore les causes, le déroulement, les enjeux stratégiques et les conséquences de ce conflit majeur.

Le Contexte et les Causes de la Bataille

Le Front de l'Ouest en 1916

Après deux ans de guerre de tranchées et de nombreuses offensives infructueuses, les forces alliées cherchent à infliger un coup décisif à l'armée allemande, en proie à un épuisement progressif. Le front de l’Ouest est figé, et les alliés espèrent rompre cette impasse.

Le Plan Anglo-Français

Les forces britanniques et françaises, dirigées par les généraux Douglas Haig et Joseph Joffre, planifient une offensive commune dans la région de la Somme. Leur objectif est de percer les lignes allemandes et de soulager les troupes françaises engagées dans la bataille de Verdun.

Les Premiers Jours de l'Offensive

Le 1er Juillet 1916 : Un Jour Sombre

Le 1er juillet 1916 marque le début de l’offensive alliée. Ce jour-là, les Britanniques subissent des pertes record : près de 60 000 hommes sont tués ou blessés en une seule journée, le plus lourd bilan de l'histoire militaire britannique.

Les Difficultés de l'Assaut

Malgré une préparation d'artillerie massive, les lignes allemandes restent solides, protégées par des tranchées bien construites et des mitrailleuses redoutables. Les assaillants avancent difficilement, au prix de lourdes pertes humaines.

L'Enlisement de la Bataille

Les Conditions de Combat

Les conditions de combat dans la Somme sont extrêmement dures. La pluie, la boue et les mauvaises conditions sanitaires rendent l’avancée difficile pour les soldats, qui vivent dans des tranchées infestées de rats et exposées aux intempéries.

L'Utilisation des Nouvelles Technologies

Pour la première fois, les chars d’assaut sont utilisés en septembre 1916, bien que de façon limitée. Ces nouvelles machines apportent un soutien moral aux troupes alliées mais sont souvent inefficaces sur le terrain boueux de la Somme.

Les Résultats et le Bilan Humain

La Fin de l'Offensive

En novembre 1916, les alliés stoppent finalement l'offensive sans avoir réussi à obtenir de victoire décisive. Après cinq mois de combats, le front n'a avancé que de quelques kilomètres, et les pertes humaines sont terrifiantes.

Le Bilan des Pertes