Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Femme Célèbre

Marie Curie est l'une des figures les plus emblématiques de la science moderne, pionnière dans le domaine de la radioactivité et première femme à remporter un prix Nobel. Son parcours exceptionnel a débuté dans un contexte de grande modestie et de défis, au sein de la Pologne occupée. Comprendre ses origines et les premières années de sa vie permet d'apprécier l'influence de son environnement et de ses expériences formatrices, qui ont façonné l'une des plus grandes scientifiques de l'histoire.

Le Contexte Historique de la Pologne au XIXe Siècle

La Pologne sous Occupation

Marie Curie est née en 1867 à Varsovie, en Pologne, un pays alors sous domination russe. À cette époque, la Pologne était partagée entre trois empires — russe, prussien et austro-hongrois — qui exerçaient une surveillance et une censure strictes sur la population polonaise. Cet environnement marqué par la résistance nationale a profondément influencé l'éducation de Marie et son amour pour sa patrie.

Les Luttes pour l'Éducation

Dans un contexte de répression culturelle, l’éducation en Pologne était souvent perçue comme un acte de résistance. De nombreux Polonais, y compris la famille de Marie, s’efforçaient de préserver leur culture et leur langue malgré les interdictions. Cette atmosphère de lutte pour la connaissance et l'identité nationale a joué un rôle déterminant dans la formation de la jeune Marie.

L'Enfance et la Famille de Marie Curie

Une Famille d'Intellectuels

Marie Curie, née Maria Skłodowska, était la cinquième et la plus jeune enfant d'une famille d'enseignants. Son père, Władysław Skłodowski, professeur de mathématiques et de physique, et sa mère, Bronisława Skłodowska, directrice d'une école pour filles, transmettaient à leurs enfants l'importance de l'éducation et du savoir. Le milieu familial de Marie était donc empreint de valeurs intellectuelles et de persévérance.

La Perte de sa Mère et les Défis de l'Enfance

La jeunesse de Marie fut marquée par des épreuves personnelles. À l’âge de dix ans, elle perdit sa mère, décédée de la tuberculose. Cette perte précoce et d’autres défis familiaux développèrent chez Marie une résilience et une volonté de réussir pour honorer la mémoire de sa mère et le soutien de son père.

Les Études et la Formation Scientifique de Marie

L'Université Volante

Ne pouvant pas poursuivre des études scientifiques avancées en Pologne en raison des restrictions imposées aux femmes, Marie s'inscrivit à l’« Université volante », une organisation clandestine qui proposait des cours aux jeunes Polonaises. Cette institution illégale mais essentielle lui permit d’accéder à des connaissances scientifiques de base et de nourrir son ambition.

Le Départ pour Paris et l'Entrée à la Sorbonne

En 1891, Marie quitta la Pologne pour la France, où elle intégra la Sorbonne de Paris. Elle y étudia la physique et la chimie, deux disciplines qui allaient marquer toute sa carrière. Elle fit preuve d'une détermination sans faille, malgré des conditions de vie difficiles en tant qu'étudiante étrangère sans ressources financières suffisantes.

La Rencontre avec Pierre Curie et le Début des Grandes Découvertes

Une Union de Cœurs et d'Esprits

À Paris, Marie rencontra Pierre Curie, un scientifique brillant et passionné, avec qui elle partagea non seulement sa vie mais aussi sa passion pour la recherche. Leur union, basée sur le respect mutuel et la collaboration, allait donner naissance à des découvertes révolutionnaires dans le domaine de la radioactivité.

Les Premiers Travaux sur la Radioactivité

Le couple Curie consacra ses recherches aux radiations découvertes par Henri Becquerel. Marie, qui inventa le terme « radioactivité », mena des expériences novatrices qui aboutirent à la découverte du polonium et du radium. Ces travaux lui valurent, avec Pierre, le prix Nobel de physique en 1903.

L'Héritage de Marie Curie

La Reconnaissance Internationale

Marie Curie fut la première femme à obtenir un prix Nobel et devint par la suite la seule personne à recevoir deux prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes (physique et chimie). Ses contributions ont changé la manière dont le monde comprenait la matière et les éléments, laissant un impact durable sur la science moderne.

Une Icône de l’Émancipation Féminine

Au-delà de ses découvertes scientifiques, Marie Curie est devenue un symbole d’indépendance et de détermination pour les femmes. Elle a inspiré des générations de jeunes filles à poursuivre des carrières en sciences, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour les femmes dans des domaines traditionnellement masculins.

Une Pionnière de la Science

L'histoire de Marie Curie, de sa naissance en Pologne à son ascension en tant que figure incontournable de la science, est une ode à la persévérance et à la passion pour le savoir. Ses découvertes et son influence vont bien au-delà de son époque, façonnant des avancées médicales et scientifiques qui continuent de bénéficier à l’humanité. Marie Curie reste à ce jour un exemple pour ceux qui, malgré les obstacles, aspirent à repousser les frontières de la connaissance.

Catherine II, surnommée Catherine la Grande, est l'une des figures les plus emblématiques de la Russie impériale. Son règne de 34 ans (1762-1796) marque un âge d'or pour l'Empire russe, avec des réformes majeures, une expansion territoriale significative, et un engagement envers les arts et les idées des Lumières. Mais alors que l’impératrice vieillissante approche de ses derniers jours, ses contemporains se demandent ce qu’il adviendra de son œuvre et de son immense pouvoir. Cet article examine les circonstances de la mort de Catherine II, son héritage, et l'impact de son règne sur la Russie et au-delà.

La Vieillesse et le Règne de Catherine II

Les dernières années au pouvoir

Dans ses dernières années, Catherine reste une souveraine influente, mais son règne est marqué par les préoccupations liées à la succession et la gestion d’un empire en pleine expansion. Bien qu’elle ait espéré que son fils, Paul Ier, poursuivrait son héritage, leurs relations sont tendues, alimentant des spéculations sur la suite de sa politique.

Une santé qui décline

Vers la fin de sa vie, l’impératrice commence à souffrir de problèmes de santé. Bien qu’elle demeure énergique et impliquée dans les affaires de l’État, des signes de fatigue se font ressentir. Catherine est consciente des rumeurs et craintes de l’instabilité que pourrait causer sa disparition.

Les Derniers Moments de Catherine

La matinée fatale du 5 novembre 1796

Le 5 novembre 1796, Catherine commence sa journée comme à son habitude, mais elle s’effondre soudainement après un accident vasculaire cérébral. Elle est découverte par ses serviteurs, inconsciente, et transportée dans ses appartements. Malgré les soins prodigués par ses médecins, elle ne reprendra jamais connaissance.

L’annonce de sa mort

Catherine la Grande s’éteint finalement le lendemain, le 6 novembre 1796, à l'âge de 67 ans. Sa mort marque la fin d’une ère pour la Russie et suscite une onde de choc dans tout l’Empire. La cour et les dignitaires se préparent pour les funérailles, tandis que le peuple se demande ce qu'il adviendra des réformes et des vastes ambitions de Catherine.

La Succession de Catherine et l’Avènement de Paul Ier

La relation complexe avec son fils Paul

Catherine n’a jamais caché sa réserve envers son fils, Paul. Elle considérait souvent ses idées politiques comme archaïques et avait même envisagé de faire de son petit-fils, Alexandre, son successeur direct. La succession de Paul Ier soulève des interrogations, car les orientations de Paul semblent s’éloigner de la vision de Catherine pour la Russie.

Paul Ier, un règne marqué par la rupture

Dès son accession au trône, Paul cherche à rompre avec le style de gouvernance de sa mère, annulant certaines réformes et établissant de nouvelles règles. Ses premières décisions montrent une volonté de rompre avec le libéralisme de Catherine, ce qui accentue les craintes d’une régression après les avancées de son règne.

Le Legs et l'Héritage de Catherine II

Les réformes sociales et économiques

Le règne de Catherine a apporté de nombreuses réformes en Russie, touchant à la fois l'administration, l'économie, et la société. Elle a encouragé l'éducation et les arts, modernisé les institutions et consolidé le pouvoir de l'État. Malgré la réaction conservatrice de Paul, l'influence de ces réformes perdure et marque durablement la société russe.

Une souveraine éclairée et admirée

Catherine a également été une fervente partisane des idées des Lumières. Elle a entretenu une correspondance avec Voltaire et Diderot, et a cherché à appliquer certains idéaux éclairés au sein de son empire. Cette ouverture intellectuelle, même si elle a ses limites, a contribué à façonner la Russie impériale en une grande puissance culturelle et politique.

Le Mythe de Catherine la Grande

Catherine dans la mémoire collective

Avec le temps, Catherine II devient plus qu'une impératrice : elle est érigée en symbole de modernisation et de puissance. Son règne est considéré comme l'un des plus remarquables de l'histoire de la Russie, et son image de souveraine éclairée continue de fasciner.

Catherine, une figure controversée

Toutefois, le règne de Catherine comporte également des zones d'ombre, notamment en ce qui concerne sa politique expansionniste et sa gestion des tensions internes. Néanmoins, ces aspects contribuent à l’aspect complexe de son héritage, la rendant encore plus intéressante pour les historiens et le grand public.

Dernière Grande Impératrice de Russie

La mort de Catherine II de Russie, le 6 novembre 1796, ne marque pas seulement la fin d'un règne, mais celle d’une vision pour l’Empire russe. Sa succession par Paul Ier amène de nouveaux défis, mais le legs de Catherine continue de briller. Érudite, réformatrice et ambitieuse, elle a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire russe, et son influence reste palpable dans les siècles suivants. Sa mort rappelle que même les plus grands dirigeants sont mortels, mais que leur héritage peut survivre bien au-delà de leur temps.

Nadia Boulanger, décédée le 22 octobre 1979, était une compositrice, cheffe d’orchestre, organiste et surtout une pédagogue musicale de renommée mondiale. Sa carrière s’étend sur plus de sept décennies, durant lesquelles elle a influencé des générations de musiciens, tels que Leonard Bernstein, Aaron Copland, et Philip Glass. Bien que souvent éclipsée par ses étudiants, elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des figures les plus influentes de la musique du XXe siècle. Cet article revient sur sa vie, son héritage et l'impact qu'elle a eu sur la musique contemporaine.

Une Jeunesse Musicale et Prometteuse

Les origines et l’éducation musicale

Nadia Boulanger est née le 16 septembre 1887 à Paris dans une famille de musiciens. Son père, Ernest Boulanger, était compositeur et professeur au Conservatoire de Paris, tandis que sa mère, Raïssa Myshetskaya, était une cantatrice russe. Dès son plus jeune âge, Nadia montre un talent musical prodigieux, étudiant à l'âge de 10 ans au Conservatoire de Paris où elle excelle en composition, orgue et piano. Elle est formée par des maîtres comme Gabriel Fauré, et remporte rapidement plusieurs prix prestigieux.

Les débuts de sa carrière de compositrice

Malgré son immense talent pour la composition, Nadia Boulanger abandonne rapidement cette voie après la mort prématurée de sa sœur cadette, Lili Boulanger, également une compositrice talentueuse. Elle se dévoue dès lors à la promotion de l’œuvre de Lili et à l’enseignement de la musique, une carrière dans laquelle elle s’épanouira et marquera les générations futures.

Nadia Boulanger, La Pédagogue

La fondation de son école d’enseignement

Nadia Boulanger ouvre son propre studio de musique à Paris, et devient rapidement une professeure prisée. Son style d’enseignement est rigoureux et exigeant, mais elle est admirée pour sa capacité à encourager ses élèves à explorer leur propre voie créative tout en maîtrisant les fondamentaux de la théorie musicale. Elle enseigne également aux États-Unis, notamment au Conservatoire de Fontainebleau et à l'American Conservatory.

Les étudiants de Boulanger : Une génération de grands musiciens

Nadia Boulanger a formé certains des plus grands compositeurs, chefs d’orchestre et musiciens du XXe siècle. Parmi ses élèves, on compte des personnalités comme Aaron Copland, qui deviendra une figure emblématique de la musique américaine, ainsi que Leonard Bernstein, Quincy Jones, Philip Glass et bien d'autres. Elle a su transmettre à chacun de ses élèves les outils nécessaires pour développer leur propre voix musicale.

Un Engagement Exceptionnel dans la Musique

La cheffe d'orchestre pionnière

En plus de son rôle de pédagogue, Nadia Boulanger s’est imposée en tant que cheffe d'orchestre. En 1937, elle devient la première femme à diriger l'Orchestre philharmonique de New York. Elle dirige également l’Orchestre de Boston, l’Orchestre symphonique de Londres, et bien d’autres formations prestigieuses. Ses performances sont marquées par une grande précision et une sensibilité profonde aux œuvres qu’elle dirige.

Sa contribution à la musique contemporaine

Outre son travail avec ses étudiants et ses performances en tant que cheffe d'orchestre, Nadia Boulanger a également joué un rôle clé dans la promotion de la musique contemporaine. Elle a encouragé la création et la diffusion d'œuvres modernes, défendant souvent des compositeurs de son temps qui étaient en marge du courant dominant. Son rôle dans la diffusion de la musique de Stravinsky, Fauré et d'autres est inestimable.

L’Héritage de Nadia Boulanger

Un modèle pour les femmes dans la musique

Dans un milieu majoritairement masculin, Nadia Boulanger s’est imposée comme une figure d'autorité et une pionnière. Elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le domaine de la composition et de la direction d’orchestre, prouvant que le talent musical ne connaît pas de genre.

Son influence durable sur la musique du XXe siècle

L’influence de Nadia Boulanger est palpable encore aujourd’hui. Ses anciens élèves ont marqué la musique classique, la musique de film, le jazz et même la musique populaire. De plus, son approche de l'enseignement, basée sur une compréhension profonde des structures musicales, continue d’inspirer de nombreux professeurs et conservatoires dans le monde.

Une Figure Incontournable de la Musique Classique

La disparition de Nadia Boulanger en 1979 a marqué la fin d'une époque dans l'histoire de la musique, mais son héritage demeure vivant à travers ses œuvres, ses enseignements et ses élèves. Son influence transcende les frontières géographiques et stylistiques, faisant d'elle une véritable figure emblématique du monde musical. Avec un dévouement total à son art et une perspicacité inégalée dans son approche pédagogique, Nadia Boulanger a laissé une empreinte indélébile sur la musique du XXe siècle et au-delà.

Tout au long de l'histoire, les femmes ont joué un rôle crucial dans les découvertes et les avancées scientifiques, bien que leur contribution ait souvent été ignorée ou minimisée en raison des normes sociales et des préjugés de leur époque. Dans cet article, nous rendons hommage à certaines des femmes qui, par leur travail acharné et leur génie, ont marqué l’histoire des sciences. Qu'il s'agisse de physique, de chimie, de mathématiques ou d'informatique, ces pionnières ont surmonté les obstacles pour ouvrir la voie à de nouvelles connaissances.

Marie Curie : Pionnière de la Physique et de la Chimie

Une scientifique d'exception

Marie Curie est sans doute l’une des femmes scientifiques les plus connues et respectées. Née en Pologne en 1867, elle déménage à Paris pour poursuivre ses études universitaires, où elle rencontre Pierre Curie, son futur mari et collaborateur scientifique. Ensemble, ils se lancent dans l'étude de la radioactivité, un domaine tout nouveau à l’époque.

La découverte du radium et du polonium

En 1898, les Curie découvrent deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Leurs recherches sur la radioactivité naturelle leur valent le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel. En 1911, Marie Curie reçoit un second prix Nobel, cette fois en chimie, pour ses découvertes sur le radium. Elle devient ainsi la première personne à recevoir deux prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes.

Un héritage durable

Marie Curie a non seulement marqué l’histoire par ses découvertes, mais elle a également ouvert la voie à de nombreuses femmes scientifiques. Son courage face aux obstacles académiques et personnels, ainsi que sa persévérance dans la recherche, en font une figure incontournable de la science moderne.

Rosalind Franklin et la Découverte de la Structure de l’ADN

Une contribution décisive à la biologie moléculaire

Rosalind Franklin, née à Londres en 1920, était une chimiste et cristallographe dont les travaux ont été essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. En 1951, elle rejoint l’équipe du King’s College à Londres, où elle utilise la diffraction des rayons X pour photographier les structures de l’ADN.

La photo 51 : une clé pour comprendre l’ADN

L’une des découvertes les plus importantes de Franklin fut la fameuse "photo 51", une image prise grâce à la diffraction des rayons X qui révéla la structure hélicoïdale de l’ADN. Cette image fut utilisée, sans son consentement, par James Watson et Francis Crick pour formuler leur modèle de l'ADN en 1953. Si Watson, Crick et Maurice Wilkins ont reçu le prix Nobel pour cette découverte, le rôle crucial de Franklin n’a été pleinement reconnu qu’après sa mort prématurée en 1958.

La reconnaissance tardive de son rôle

Aujourd’hui, Rosalind Franklin est enfin reconnue comme l’une des figures majeures de la biologie moléculaire. Sa contribution à la compréhension de l’ADN a ouvert la voie à des avancées révolutionnaires dans les domaines de la génétique, de la médecine et de la biotechnologie.

Hypatie d’Alexandrie : La Philosophe et Mathématicienne Antique

Une figure emblématique de la science antique

Née vers 370 à Alexandrie, en Égypte, Hypatie est l’une des premières femmes mathématiciennes et astronomes de l’histoire. Fille de Théon d'Alexandrie, un célèbre mathématicien, elle se distingue par son savoir et enseigne les mathématiques, la philosophie et l’astronomie à Alexandrie, un centre intellectuel majeur de l’époque.

Une vie dédiée à la science et à l’enseignement

Hypatie est particulièrement reconnue pour ses travaux sur l’algèbre et la géométrie, ainsi que pour ses commentaires sur les œuvres de Ptolémée et d’Euclide. Ses contributions aux mathématiques, notamment dans l’étude des coniques et des nombres, sont précieuses pour l'avancée de ces disciplines dans le monde antique.

Une mort tragique

En 415, Hypatie est assassinée par une foule chrétienne à Alexandrie, lors d’un conflit religieux et politique. Sa mort symbolise la fin de l’ère des grandes écoles philosophiques païennes, mais elle reste une figure emblématique de la lutte pour le savoir, à une époque où les femmes étaient rarement reconnues pour leurs talents intellectuels.

Ada Lovelace : La Première Programmeuse Informatique

Une pionnière visionnaire de l’informatique

Née en 1815, Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, est considérée comme la première programmeuse informatique de l’histoire. Passionnée par les mathématiques, elle collabore avec le mathématicien Charles Babbage, créateur de la machine analytique, une invention précurseur des ordinateurs modernes.

Un algorithme avant l'heure

Le travail le plus marquant d’Ada Lovelace est son "algorithme" pour la machine analytique de Babbage. Elle écrit des instructions pour que la machine exécute des calculs complexes, anticipant ainsi l’idée d’un langage de programmation. Son travail dépasse la simple application des mathématiques : elle imagine déjà que les machines pourraient un jour traiter des informations complexes comme des images, du texte ou de la musique.

Un héritage redécouvert

Si ses contributions sont longtemps restées dans l’ombre, Ada Lovelace est aujourd’hui reconnue comme une figure clé dans l’histoire de l’informatique. Chaque année, la "Journée Ada Lovelace" célèbre son héritage et celui des femmes dans les sciences et les technologies.

Pionnières dans l’Ombre des Hommes

Ces femmes, tout comme beaucoup d’autres dans l’histoire, ont joué un rôle fondamental dans le progrès scientifique, souvent dans l’ombre de leurs homologues masculins. De Marie Curie à Ada Lovelace, en passant par Rosalind Franklin et Hypatie d’Alexandrie, leurs contributions sont aujourd’hui enfin reconnues à leur juste valeur. Elles incarnent l’audace, la persévérance et l’amour du savoir, des qualités qui continuent d’inspirer les générations futures de scientifiques.

Au cours de l'histoire humaine, certaines inventions ont eu un impact révolutionnaire, transformant non seulement la société, mais aussi la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons. Des outils rudimentaires aux technologies avancées, ces innovations ont façonné le cours de l'humanité et ont été le moteur de changements culturels, économiques et sociaux. Cet article explore les grandes inventions qui ont véritablement changé le monde, en mettant en lumière leur origine, leur évolution et leur influence sur nos vies.

L’invention de la roue

Les origines de la roue

La roue, inventée vers 3500 av. J.-C. en Mésopotamie, est l'une des inventions les plus fondamentales de l'humanité. Initialement conçue pour la poterie, elle a rapidement trouvé son application dans le transport, permettant de déplacer des charges lourdes sur de longues distances.

L'impact sur le transport et le commerce

L'introduction de la roue a révolutionné les modes de transport. Les chariots tirés par des animaux ont facilité le commerce entre les régions, favorisant l'émergence de civilisations prospères. La roue a également joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures, permettant la construction de routes et de ponts.

L'imprimerie

L'innovation de Johann es Gutenberg

Au XVe siècle, Johannes Gutenberg a inventé l'imprimerie à caractères mobiles, une innovation qui a radicalement changé le paysage de la communication. Pour la première fois, des livres pouvaient être produits en série, rendant l'écriture accessible à un public plus large.

La diffusion des connaissances

L'imprimerie a permis la diffusion rapide des idées et des connaissances, jouant un rôle clé dans des mouvements historiques tels que la Renaissance et la Réforme. Elle a favorisé l'éducation et a contribué à l'émergence de sociétés plus éclairées, marquées par des débats intellectuels et des avancées scientifiques.

La machine à vapeur

L'invention et ses précurseurs

La machine à vapeur, développée au XVIIIe siècle par des inventeurs tels que James Watt, a été une avancée majeure de la Révolution industrielle. Elle a permis de transformer la chaleur en énergie mécanique, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de production et de transport.

L'industrialisation et le changement social

L'usage de la machine à vapeur a facilité la mécanisation des usines, augmentant la production de biens et entraînant une urbanisation massive. Ce changement a modifié les structures sociales, avec l'émergence d'une classe ouvrière et des conditions de vie et de travail qui allaient devenir des enjeux majeurs au cours des siècles suivants.

L'électricité

Les découvertes fondamentales

L'électricité, bien que connue depuis l'Antiquité, a été véritablement exploitée à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux d'inventeurs comme Thomas Edison et Nikola Tesla. L'invention de l'ampoule électrique et le développement du courant alternatif ont transformé la vie quotidienne.

L'impact sur la société moderne

L'électricité a révolutionné l'industrie, les communications, et les modes de vie. Elle a permis l'émergence de nouveaux appareils électroménagers, d'industries basées sur l'énergie électrique et a transformé les villes grâce à l'éclairage public. Ce changement a également ouvert la voie à des innovations technologiques ultérieures.

L'Internet

Les débuts de l'Internet

L'Internet, né dans les années 1960 sous forme de projet de recherche militaire, a évolué pour devenir un réseau mondial d'échanges d'informations. La création du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1989 a facilité son utilisation par le grand public.

La révolution de la communication

L'Internet a radicalement changé la façon dont les gens communiquent, apprennent et se divertissent. Il a ouvert la porte à l'ère de l'information, permettant un accès sans précédent à des connaissances et des ressources, tout en redéfinissant les interactions sociales, les entreprises et le commerce mondial.

La biotechnologie

Les avancées en génétique

La biotechnologie, qui a pris son essor dans la seconde moitié du XXe siècle, a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Les découvertes en génétique, notamment le séquençage du génome humain, ont transformé notre compréhension des maladies et de la biologie.

Les applications et leurs enjeux

Les applications de la biotechnologie, telles que les thérapies géniques, les OGM et les vaccins, ont suscité des débats éthiques et scientifiques. Ces innovations ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie, mais elles soulèvent également des questions sur la sécurité alimentaire, la santé publique et l'éthique de la manipulation génétique.

La créativité et de l'ingéniosité humaines

Les grandes inventions qui ont changé le monde témoignent de la créativité et de l'ingéniosité humaines. Elles ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre avenir. En réfléchissant à ces innovations, il est essentiel de reconnaître leur impact durable sur la société et de considérer comment les prochaines grandes inventions pourraient à nouveau transformer notre façon de vivre et d'interagir. L'humanité est à un tournant, et les inventions d'aujourd'hui ouvriront la voie à un avenir encore plus prometteur.

Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Geertruida Zelle, est une figure emblématique de la Première Guerre mondiale, célèbre pour son rôle d'espionne présumée. Danseuse exotique adulée dans les salons parisiens et accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne, elle est condamnée à mort et exécutée le 15 octobre 1917. Son procès, ses liaisons avec des officiers militaires et son exécution controversée ont fait d’elle une légende entourée de mystère. Cet article retrace l’histoire de Mata Hari, de sa carrière de danseuse à sa fin tragique.

Les Premières Années de Margaretha Zelle

Une enfance en Hollande

Margaretha Geertruida Zelle naît le 7 août 1876 à Leeuwarden, aux Pays-Bas, dans une famille aisée. Son père, un homme d'affaires prospère, lui assure une éducation privilégiée. Cependant, la faillite de son père et la mort prématurée de sa mère la plongent dans une enfance marquée par des bouleversements. À l'âge de 18 ans, elle quitte les Pays-Bas pour épouser un officier de l'armée néerlandaise, Rudolf MacLeod, avec qui elle s’installe dans les colonies néerlandaises en Indonésie.

Une nouvelle identité : Mata Hari, la danseuse

Après un mariage difficile et le décès tragique de son fils, Margaretha rentre en Europe et s’installe à Paris en 1903. C’est là qu’elle adopte le pseudonyme "Mata Hari", un nom qui signifie "œil du jour" en malais, et se lance dans une carrière de danseuse exotique. Sa beauté, ses costumes orientaux et ses performances sensuelles font d’elle une star. Elle devient rapidement une figure de la haute société parisienne, courtisée par les hommes les plus influents.

De Danseuse à Espionne

La Première Guerre mondiale et le contexte d'espionnage

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Mata Hari se retrouve prise au milieu des conflits géopolitiques. Vivant en France, mais étant d'origine néerlandaise, elle est citoyenne d’un pays neutre, ce qui lui permet de voyager librement entre les frontières. Grâce à ses liaisons avec des officiers militaires de diverses nationalités, Mata Hari devient une suspecte idéale pour les services de renseignement. Sa vie amoureuse et son accès à des secrets militaires la placent dans une position délicate.

Recrutement et soupçons

En 1916, les services de renseignement français soupçonnent Mata Hari d’espionnage pour l’Allemagne. Selon certains témoignages, elle aurait été approchée par des agents allemands pour leur fournir des informations en échange d'argent. Cependant, les preuves contre elle sont maigres et controversées. Ce qui est certain, c’est qu’elle mène une vie luxueuse et continue à fréquenter des officiers des deux camps, alimentant ainsi les soupçons autour de son rôle réel.

Arrestation et Procès

L’arrestation à Paris

Le 13 février 1917, Mata Hari est arrêtée à Paris par les autorités françaises, accusée de trahison et d’espionnage. Elle est placée en détention dans la prison de Saint-Lazare, où elle est interrogée à de multiples reprises. Les autorités françaises affirment avoir des preuves qu’elle a transmis des informations aux Allemands sous le nom de code "H21", mais ces preuves restent largement fondées sur des allégations et des rumeurs.

Un procès controversé

Le procès de Mata Hari commence en juillet 1917. Elle est jugée par un tribunal militaire, sans véritable possibilité de défense. Accusée de causer indirectement la mort de milliers de soldats français en divulguant des secrets militaires, elle devient rapidement un bouc émissaire idéal pour les autorités françaises, désireuses de montrer leur fermeté. Malgré son plaidoyer d'innocence et son affirmation qu’elle n’a jamais été une espionne, Mata Hari est condamnée à mort le 24 juillet 1917.

L’Exécution de Mata Hari

Le 15 octobre 1917 : le jour fatidique

Le 15 octobre 1917, à l’aube, Mata Hari est exécutée par un peloton d’exécution au camp militaire de Vincennes, près de Paris. Avant d’être fusillée, elle refuse d’être attachée ou de porter un bandeau sur les yeux. Elle fait face à ses bourreaux avec dignité, selon les témoins présents. Après l’exécution, aucun membre de sa famille ne réclame son corps, qui est enterré dans une fosse commune.

La légende autour de son exécution

L’exécution de Mata Hari a donné naissance à de nombreux mythes. Certaines sources rapportent qu’elle aurait envoyé un baiser au peloton d'exécution avant de mourir, un geste théâtral qui correspondrait à son personnage public. D’autres affirment qu’elle a crié son innocence jusqu’au bout. Quoi qu'il en soit, sa mort a marqué les esprits, et elle est rapidement devenue une figure mythique de la guerre, à la fois victime et traîtresse supposée.

Mata Hari, Mythe et Réévaluation Historique

Un bouc émissaire de la guerre

De nombreuses études postérieures ont remis en question la culpabilité de Mata Hari. Certains historiens estiment qu’elle a été utilisée comme bouc émissaire par les autorités françaises, désireuses de détourner l'attention des revers militaires et de montrer une ligne dure contre l’espionnage. Les preuves de sa culpabilité sont faibles et reposent en grande partie sur des conjectures et des témoignages douteux.

Une figure de la culture populaire

Depuis sa mort, Mata Hari est devenue une icône culturelle, symbolisant à la fois la séduction, la trahison et le mystère. Elle a inspiré des films, des livres et des pièces de théâtre, faisant d’elle une légende immortelle. Si son rôle réel en tant qu'espionne est encore débattu, son image de femme fatale est restée ancrée dans l’imaginaire collectif.

La Danseuse devenue Espionne

L'exécution de Mata Hari reste un événement controversé de l’histoire de la Première Guerre mondiale. Véritable espionne ou simple aventurière prise dans l'engrenage de la guerre ? Quoi qu'il en soit, elle incarne les dangers de la guerre et l'ambiguïté morale des temps troublés. En tant que danseuse devenue espionne présumée, son histoire continue de fasciner, et sa légende perdure encore aujourd'hui comme symbole d’un destin tragique et énigmatique.

Le 10 octobre 1963 marque la disparition d’Édith Piaf, surnommée "La Môme", l'une des plus grandes chanteuses françaises de tous les temps. De son véritable nom Édith Giovanna Gassion, Piaf a laissé un héritage musical et émotionnel incomparable, incarnant la chanson française avec des titres emblématiques tels que "La Vie en Rose" et "Non, je ne regrette rien". Ce jour tragique clôt une carrière fulgurante et une vie marquée par la souffrance, l’amour et la gloire. Cet article explore la vie, la carrière et l'impact de Piaf, tout en revenant sur les événements entourant sa disparition.

La Jeunesse et les Débuts Difficiles

Une enfance marquée par la pauvreté

Née le 19 décembre 1915 à Paris, Édith Piaf grandit dans une grande pauvreté. Abandonnée par sa mère, une chanteuse de rue, elle est confiée à sa grand-mère paternelle, tenancière d’un bordel en Normandie. Piaf connaît une enfance difficile, faite de privations et de solitude. Cependant, c’est dans cette atmosphère rude qu’elle développe son talent pour le chant, se produisant dès son plus jeune âge dans les rues de Paris pour gagner sa vie.

La découverte par Louis Leplée

En 1935, alors qu'elle chante dans les rues de Pigalle, Piaf est découverte par Louis Leplée, directeur du cabaret Le Gerny’s, qui est immédiatement séduit par sa voix puissante et son charisme. C’est lui qui lui donne le surnom de "La Môme Piaf", en raison de sa petite taille et de sa jeunesse (môme signifie "gamine" en argot). Leplée lui ouvre les portes de la scène parisienne, et rapidement, Piaf devient une vedette montante de la chanson française.

Le Succès International et les Grands Triomphes

Les premières grandes chansons

Dès les années 1940, Piaf enchaîne les succès. Sa voix profonde et émotive, capable de transmettre toute la gamme des sentiments humains, séduit le public. Parmi ses premiers grands succès figurent des chansons comme "La Vie en Rose" (1946), qui deviendra l'une de ses plus célèbres compositions. Elle connaît une ascension fulgurante, se produisant dans les plus grandes salles de Paris et à l’international.

L'expansion à l'étranger

À la fin des années 1940 et dans les années 1950, Édith Piaf conquiert les États-Unis, devenant l'une des rares artistes françaises à avoir un véritable succès outre-Atlantique. Elle se produit au Carnegie Hall de New York et séduit des personnalités influentes comme Marlene Dietrich et Jean Cocteau. Sa réputation grandit, et Piaf devient un symbole universel de la chanson française, admirée pour son talent brut et sa capacité à toucher les cœurs avec ses chansons émouvantes.

Les Tourments de la Vie Privée

Les amours tumultueuses

La vie d’Édith Piaf est marquée par des relations amoureuses passionnées mais souvent tragiques. Parmi ses amants célèbres, le boxeur Marcel Cerdan occupe une place centrale dans son cœur. Leur histoire d'amour intense prend fin de manière tragique lorsque Cerdan meurt dans un accident d'avion en 1949. Cette perte plonge Piaf dans une profonde dépression, et elle ne cessera jamais de chanter son amour perdu à travers des chansons déchirantes comme "L'Hymne à l'amour".

La maladie et la dépendance

Au fil des années, Édith Piaf est victime de nombreux problèmes de santé. Entre les accidents de voiture, les opérations chirurgicales et la consommation croissante de médicaments pour soulager ses douleurs, la chanteuse devient dépendante aux substances comme la morphine. Ses dernières années sont particulièrement difficiles physiquement, et son corps affaibli limite ses performances.

La Fin d’une Légende

Les derniers triomphes

Malgré ses problèmes de santé, Piaf continue de chanter jusqu’à la fin de sa vie. En 1960, elle enregistre "Non, je ne regrette rien", une chanson devenue un hymne à la résilience et à la force intérieure. Cette dernière grande chanson résume parfaitement son parcours : un mélange de souffrance, d'amour et de fierté inébranlable. Le public, malgré l'affaiblissement physique de la chanteuse, continue de la soutenir, et ses concerts restent des moments d'émotion intense.

Le 10 octobre 1963 : la mort d'une étoile

Édith Piaf meurt le 10 octobre 1963 à l’âge de 47 ans à Grasse, dans le sud de la France. Ses derniers mois sont marqués par un affaiblissement progressif, et elle décède des suites d'une insuffisance hépatique, exacerbée par ses années de dépendance. Sa disparition provoque une immense vague d’émotion à travers la France et le monde entier.

L’Héritage Intemporel de Piaf

Une icône culturelle

Après sa mort, Édith Piaf devient une icône de la culture française. Ses chansons, empreintes de mélancolie et d’espoir, continuent de résonner avec les générations suivantes. Elle est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps, et son influence s'étend bien au-delà de la musique, touchant également la littérature, le cinéma et la mode.

Un symbole de résilience

Piaf incarne la force intérieure face à l’adversité. Sa vie, marquée par les tragédies, les passions et les épreuves, symbolise une forme de résistance à la souffrance. Elle inspire de nombreuses femmes et artistes à travers le monde, et ses chansons restent synonymes de courage et de sincérité.

Hommages et représentations

Au fil des années, Piaf a été immortalisée à travers de nombreux films, biographies et hommages musicaux. L'un des plus célèbres est le film "La Môme" (2007) réalisé par Olivier Dahan, dans lequel l'actrice Marion Cotillard incarne Piaf, remportant un Oscar pour sa performance. De plus, ses chansons continuent d’être réinterprétées par des artistes du monde entier.

Un symbole intemporel de la chanson française

Le 10 octobre 1963, la disparition d’Édith Piaf a laissé un vide dans le cœur de millions de personnes. Cependant, son héritage artistique perdure, continuant de toucher des générations de mélomanes à travers le monde. "La Môme" Piaf reste un symbole intemporel de la chanson française, et son parcours de vie, aussi tourmenté qu'inspirant, continue de fasciner. Avec sa voix inoubliable et ses chansons qui transcendent les époques, Édith Piaf demeure, pour toujours, une étoile dans le firmament de la musique.

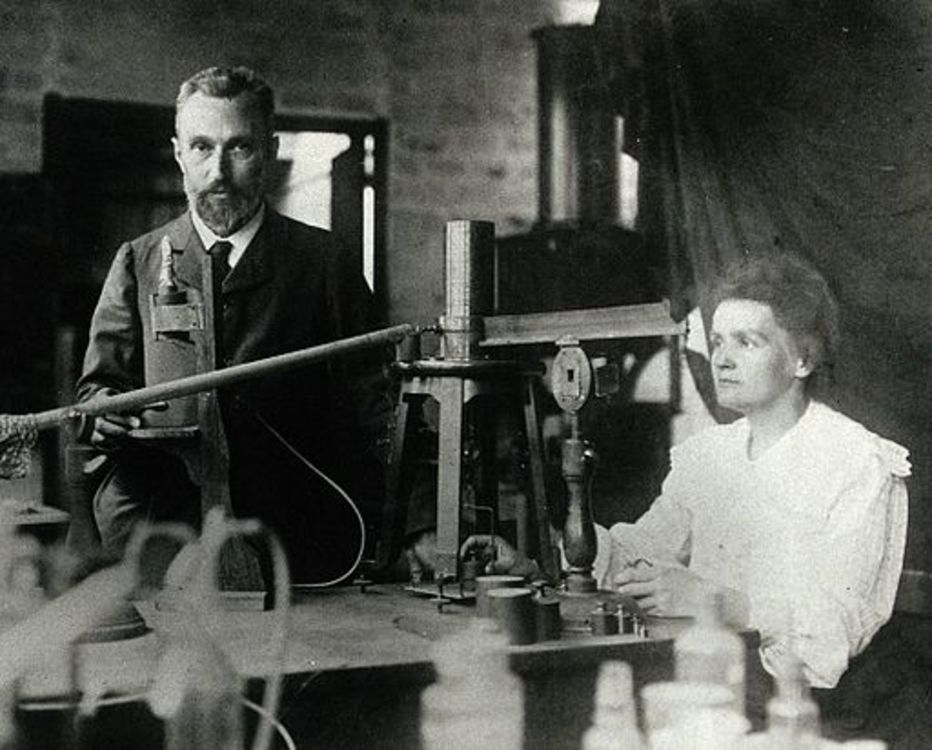

Pierre et Marie Curie, figures emblématiques de la science moderne, sont à l’origine de découvertes révolutionnaires dans le domaine de la physique et de la chimie, notamment celles liées à la radioactivité. Ensemble, ils ont non seulement transformé la compréhension scientifique de leur époque, mais ont aussi ouvert la voie à des avancées majeures dans la médecine et l’industrie nucléaire. Cet article retrace la vie de ce couple hors du commun, leurs découvertes marquantes et leur héritage scientifique.

Les Origines et la Rencontre

Les Débuts de Pierre Curie

Pierre Curie est né en 1859 à Paris dans une famille intellectuelle. Très tôt, il montre un intérêt pour la physique et la cristallographie. Avant même de rencontrer Marie, Pierre était un chercheur reconnu, ayant découvert l'effet piézoélectrique avec son frère Jacques Curie en 1880. Son travail sur le magnétisme, notamment la loi de Curie, lui confère une solide réputation dans le milieu scientifique.

La Jeunesse de Marie Skłodowska

Marie Skłodowska, née en 1867 à Varsovie, en Pologne, a grandi dans un contexte difficile, marqué par les répressions russes sur la Pologne. Issue d'une famille d'intellectuels patriotes, elle a montré dès son plus jeune âge un vif intérêt pour les sciences. Après avoir émigré à Paris pour poursuivre ses études, elle s'inscrit à la Sorbonne, où elle excelle en physique et en mathématiques. C’est à Paris qu’elle rencontre Pierre Curie en 1894.

La Rencontre et le Mariage

Pierre et Marie se rencontrent par l’intermédiaire d’amis communs et partagent rapidement une passion commune pour la recherche scientifique. En 1895, ils se marient, formant ainsi un duo scientifique qui marquera l’histoire. Leur collaboration ne se limite pas à leur travail, mais devient le cœur de leur relation.

La Découverte de la Radioactivité

Les Travaux Précurseurs d’Henri Becquerel

En 1896, Henri Becquerel découvre un phénomène mystérieux : des sels d'uranium émettent spontanément des rayons. Cette découverte attire l’attention de Marie Curie, qui décide d’en faire le sujet de sa thèse de doctorat. Son intuition et sa rigueur scientifique la poussent à explorer plus profondément ce phénomène.

L’Identification du Radium et du Polonium

Avec Pierre, Marie découvre que l'uranium n'est pas la seule substance à émettre des radiations. En 1898, après de longs mois d’expérimentation et de travail acharné, ils isolent deux nouveaux éléments hautement radioactifs : le polonium (nommé ainsi en l’honneur de la Pologne, pays natal de Marie) et le radium. Leurs recherches sur la radioactivité (terme inventé par Marie) leur valent une reconnaissance mondiale et jettent les bases de la physique moderne.

Les Distinctions et la Consécration Scientifique

Le Prix Nobel de Physique 1903

En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent, avec Henri Becquerel, le Prix Nobel de Physique pour leurs recherches sur la radioactivité. Cette distinction marque une première mondiale : c'est la première fois qu'une femme est honorée par ce prix. Leur découverte révolutionnaire de la radioactivité naturelle transforme la compréhension de la matière.

La Mort de Pierre Curie

Malheureusement, en 1906, Pierre Curie meurt tragiquement dans un accident de la route à Paris, laissant Marie dévastée mais déterminée à poursuivre leur œuvre. Après la mort de Pierre, Marie Curie reprend la chaire de physique à la Sorbonne, devenant ainsi la première femme à enseigner dans cette prestigieuse université.

Le Prix Nobel de Chimie 1911

En 1911, Marie Curie reçoit son deuxième Prix Nobel, cette fois en chimie, pour la découverte du radium et du polonium, ainsi que pour ses recherches sur les propriétés chimiques de ces éléments. Ce second Nobel consacre son travail acharné et confirme son statut de scientifique de renommée mondiale.

L’Impact de leurs Découvertes

La Radiothérapie et les Applications Médicales

L’une des plus grandes contributions des Curies à la science réside dans le développement des premières applications médicales de la radioactivité. Dès le début du XXe siècle, les propriétés du radium sont exploitées dans la radiothérapie, un traitement révolutionnaire pour certains cancers. Les découvertes des Curies ont ainsi permis de sauver de nombreuses vies et continuent d’influencer la médecine moderne.

L’Industrie Nucléaire et l’Énergie Atomique

Bien que les Curies n’aient pas directement travaillé sur l’énergie nucléaire, leurs recherches ont jeté les bases de ce qui deviendra plus tard une industrie clé. La manipulation des éléments radioactifs, combinée aux découvertes ultérieures sur la fission nucléaire, a mené à la création de réacteurs nucléaires et à l’utilisation de l’énergie atomique, tant pour la production d’électricité que dans le domaine militaire.

L’Héritage des Curie

Leur Influence sur la Recherche Scientifique

Pierre et Marie Curie ont formé une génération de scientifiques, notamment leurs propres enfants. Leur fille Irène Joliot-Curie, avec son mari Frédéric Joliot-Curie, a également reçu le prix Nobel de Chimie en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle. L’héritage scientifique des Curies est ainsi perpétué à travers leurs descendants et leurs nombreux étudiants.

La Fondation Curie et le Centre de Recherche

Marie Curie a également contribué à la création de l’Institut du Radium, devenu plus tard le Centre Curie, l’un des centres de recherche médicale les plus avancés dans le domaine de la lutte contre le cancer. À ce jour, cet institut reste à la pointe de la recherche scientifique, perpétuant l'héritage des Curie.

Une Source d’Inspiration

Marie Curie est devenue une icône mondiale, non seulement pour ses contributions à la science, mais aussi pour sa place en tant que femme dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Sa ténacité, sa rigueur et son dévouement ont inspiré des générations de scientifiques et continuent d’incarner un modèle de persévérance et de passion pour la recherche.

Des Pionniers de la Radioactivité et de la Science Moderne

Pierre et Marie Curie ont marqué à jamais l’histoire de la science avec leurs découvertes révolutionnaires sur la radioactivité. Leur contribution va bien au-delà de la physique et de la chimie, car leurs travaux ont transformé la médecine, l’industrie nucléaire, et ont ouvert la voie à de nouvelles branches de la science. Le couple Curie incarne la fusion entre passion scientifique et accomplissements, et leur héritage continue d’influencer notre monde moderne, prouvant que la recherche peut non seulement bouleverser la compréhension du monde, mais aussi changer des vies.

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II, monarque ayant régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni, s'est éteinte à l'âge de 96 ans. Sa disparition marque la fin d'une ère historique, où elle a vu le monde évoluer à travers les décennies. En tant que souveraine, elle a traversé des crises politiques, des changements sociaux profonds, ainsi que des transformations globales, incarnant stabilité et continuité pour des millions de personnes. Cet article retrace les événements de sa mort, les réactions mondiales et l’héritage laissé par cette figure emblématique.

Le Dernier Jour de la Reine

La santé déclinante de la souveraine

Durant ses dernières années, la santé de la reine Elizabeth II était une source d'inquiétude pour la famille royale et le public britannique. Bien qu’elle ait continué à remplir ses devoirs officiels jusque tard dans sa vie, notamment en accueillant la Première ministre Liz Truss deux jours avant sa mort, elle avait réduit ses apparitions publiques en raison de problèmes de mobilité et d’épuisement.

La mort à Balmoral : Un lieu chargé de sens

C'est au château de Balmoral, sa résidence d'été en Écosse, qu'Elizabeth II s'est éteinte. Balmoral était un lieu cher à la reine, symbole de paix et de retraite loin de la vie publique. Entourée de sa famille proche, elle y est décédée paisiblement, marquant la fin de son règne de 70 ans. Ce lieu intime pour la reine souligne l'aspect personnel et privé de ses derniers moments.

Réactions Mondiales et Deuil National

L'annonce de la mort : Une onde de choc planétaire

L'annonce officielle de la mort de la reine Elizabeth II a suscité une onde de choc non seulement au Royaume-Uni, mais à travers le monde entier. Les médias britanniques ont interrompu leurs programmes pour relayer la nouvelle, tandis que les chaînes internationales ont rapidement diffusé l'information. Des personnalités politiques et des citoyens du monde entier ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à la souveraine.

Le deuil national au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a immédiatement décrété une période de deuil national de dix jours, ponctuée de cérémonies publiques et d'hommages à travers le pays. La population britannique s'est rassemblée dans des lieux emblématiques, tels que le palais de Buckingham et le château de Windsor, pour déposer des fleurs et des messages en l’honneur de la reine. Le silence dans ces lieux, habituellement si animés, témoigne de l'impact profond qu’Elizabeth II avait sur son peuple.

Les Funérailles d'État d'Elizabeth II

Une cérémonie historique et solennelle

Les funérailles d’État de la reine Elizabeth II, qui ont eu lieu à l'abbaye de Westminster, ont rassemblé des dignitaires du monde entier, faisant de cet événement l'un des plus marquants de l'histoire contemporaine. De nombreux chefs d'État, membres de familles royales et personnalités mondiales étaient présents pour rendre hommage à la monarque. La cérémonie solennelle fut retransmise dans le monde entier, permettant à des millions de personnes de participer au deuil collectif.

L’inhumation au château de Windsor

Après la cérémonie à l’abbaye de Westminster, la reine a été inhumée au sein de la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, aux côtés de son époux, le prince Philip, décédé en 2021. Ce lieu, symbolique pour la famille royale, est à la fois un sanctuaire familial et historique, où reposent de nombreux souverains britanniques. Le retour de la reine à Windsor symbolise la clôture d’un chapitre historique et intime de l’histoire royale.

Un Héritage Unique

Un règne de 70 ans : Le plus long de l’histoire britannique

Avec 70 ans sur le trône, Elizabeth II est devenue la monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Son règne a couvert une période de changements sans précédent, de la fin de l'Empire britannique à l'émergence du Commonwealth moderne. Elle a survécu à 15 premiers ministres, de Winston Churchill à Liz Truss, témoignant de sa capacité à s'adapter aux évolutions politiques tout en maintenant un rôle apolitique.

L'importance symbolique de la reine

Pour beaucoup, Elizabeth II représentait bien plus qu’une souveraine constitutionnelle. Elle incarnait la stabilité, la tradition et le service ininterrompu à la nation. Au fil des crises politiques et sociales, telles que la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et plus récemment la pandémie de COVID-19, sa figure royale a offert une constante rassurante. Son célèbre message "We will meet again" en 2020, durant la pandémie, illustre la capacité de la reine à toucher profondément son peuple.

La Transition vers le Roi Charles III

Le début du règne de Charles III

Avec la mort d’Elizabeth II, son fils aîné, Charles, a immédiatement accédé au trône sous le nom de Charles III. Après des décennies de préparation en tant qu’héritier, Charles a hérité d’un royaume en mutation et de responsabilités considérables. À l'âge de 73 ans, il devient le roi le plus âgé à monter sur le trône britannique.

Les défis pour le nouveau monarque

Le règne de Charles III commence dans un contexte de grands défis. Il devra maintenir l’unité du Royaume-Uni face à des pressions croissantes pour l'indépendance de l'Écosse et pour la république dans certains pays du Commonwealth. Il hérite également d’un trône marqué par la modernisation progressive et une attente de changement de la part des jeunes générations, tout en préservant l'héritage de sa mère.

La Fin d'une Ère et l'Évolution de la Monarchie

Le rôle futur de la monarchie britannique

La mort d’Elizabeth II soulève des questions sur le futur de la monarchie britannique. Si la reine était largement respectée et admirée, la monarchie en tant qu'institution fait face à des interrogations croissantes concernant sa pertinence dans le monde moderne. Des pays du Commonwealth envisagent de devenir des républiques, et au Royaume-Uni, un nombre croissant de citoyens remettent en question la nécessité de la royauté.

L’influence de la reine sur l’identité nationale

Elizabeth II a été un pilier de l'identité britannique pendant plus de sept décennies. Sa mort symbolise la fin d'une époque marquée par des traditions centenaires, mais aussi par une transition vers un monde de plus en plus globalisé et numérique. L’impact de son règne se fera sentir longtemps après sa disparition, et son héritage restera gravé dans l'histoire de la monarchie et de la nation britannique.

Conclusion : Un Chapitre Historique Clôturé, un Nouvel Horizon Ouvert

La mort de la reine Elizabeth II marque la fin d'une ère caractérisée par la stabilité, la continuité et un engagement indéfectible envers son rôle de souveraine. Au-delà du Royaume-Uni, sa disparition a suscité un émoi mondial, témoignage de son influence internationale. Alors que la monarchie britannique entre dans une nouvelle phase sous le règne de Charles III, l’héritage de la reine restera un modèle de service public et d’endurance, gravé dans la mémoire collective du Royaume-Uni et du monde entier.