Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

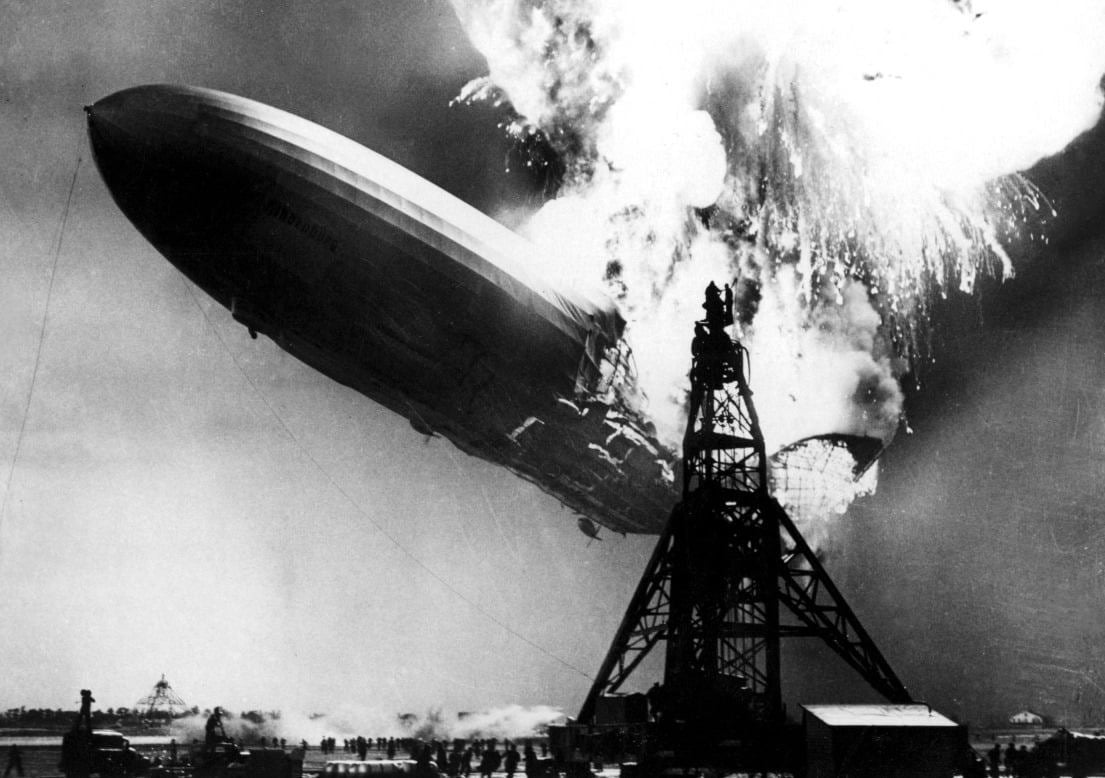

Le 6 mai 1937, le monde assiste, stupéfait, à l’un des désastres aériens les plus marquants du XXe siècle : l’explosion du zeppelin Hindenburg. Ce drame survenu à Lakehurst, dans le New Jersey, marque symboliquement la fin d’une époque, celle des grands dirigeables transatlantiques, et laisse une empreinte durable dans la mémoire collective. Retour sur une catastrophe spectaculaire, ses causes, son contexte et ses conséquences.

Le Hindenburg : fleuron technologique allemand

Un géant des airs au service du prestige

Le LZ 129 Hindenburg, du nom du président allemand Paul von Hindenburg, était le plus grand dirigeable jamais construit. Long de 245 mètres (soit plus que trois Boeing 747 alignés), ce mastodonte de l’air représentait l’apogée des ambitions aéronautiques de l’Allemagne nazie dans les années 1930. Il pouvait transporter jusqu’à 97 personnes, dont 36 passagers en classe luxueuse.

Construit par la société Luftschiffbau Zeppelin, le Hindenburg était avant tout un outil de propagande, une vitrine de la supériorité technologique allemande. En 1936, il effectua sa première traversée transatlantique entre l’Allemagne et les États-Unis en seulement trois jours, un record pour l’époque.

Le choix de l'hydrogène : une décision fatale

Conçu initialement pour être gonflé à l’hélium, un gaz ininflammable, le Hindenburg dut finalement utiliser de l’hydrogène, extrêmement inflammable, à cause de l’embargo américain sur l’hélium. Cette contrainte allait sceller son destin tragique.

Le 6 mai 1937 : une tragédie en direct

Une arrivée attendue à Lakehurst

Le 6 mai 1937, le Hindenburg s’apprête à atterrir à Lakehurst Naval Air Station, près de New York. La météo orageuse retarde la manœuvre. À bord, 97 personnes, dont journalistes, membres d’équipage et passagers, profitent d’un vol jusqu’alors sans incident.

À 19h25, le dirigeable entame sa descente finale. Soudain, une explosion retentit, suivie d’une boule de feu qui engloutit la coque. En moins de 40 secondes, le géant des airs est réduit à une carcasse fumante au sol.

Un drame filmé et diffusé mondialement

Ce qui rend cette catastrophe encore plus marquante, c’est sa médiatisation immédiate. Plusieurs caméras filmaient l’arrivée du dirigeable et captèrent l’explosion en temps réel. Le reportage audio du journaliste Herbert Morrison, criant « Oh, the humanity! », devient emblématique du choc causé par la scène.

Sur les 97 personnes à bord, 36 périrent dans l’incendie, ainsi qu’un membre du personnel au sol. Si le bilan humain aurait pu être bien plus lourd, l’impact psychologique fut considérable.

Les causes de l'accident : hypothèses et controverses

Court-circuit, sabotage ou réaction chimique ?

Les enquêtes n’ont jamais permis d’établir une cause unique et définitive. Trois grandes hypothèses dominent :

*Un court-circuit électrique, causant une étincelle dans l’hydrogène.

*Un sabotage, évoqué mais jamais prouvé.

*Une réaction chimique, favorisée par l’accumulation d’électricité statique et la peinture inflammable de l’enveloppe.

Des analyses modernes, notamment celles de l’ingénieur Addison Bain, suggèrent une combinaison entre hydrogène inflammable et matériaux hautement combustibles sur la surface du dirigeable.

Une leçon aéronautique cruelle

L’accident du Hindenburg souligne l’importance des choix techniques en matière de sécurité. L'usage de matériaux inflammables dans une structure aussi massive et le recours à un gaz hautement explosif ont constitué une erreur stratégique majeure.

La fin des zeppelins : un monde qui change

Un coup fatal à la confiance du public

Avant 1937, les dirigeables étaient perçus comme des symboles de modernité. Luxueux, silencieux, offrant des panoramas inégalés, ils représentaient une alternative crédible à l’avion. Mais le traumatisme du Hindenburg brisa cette image. Les réservations chutèrent, les projets futurs furent annulés.

L’avion prend définitivement le relais

À partir de la fin des années 1930, l’essor des avions à moteurs puissants, plus rapides et moins coûteux à entretenir, marqua le début d’une nouvelle ère. Le Hindenburg devint ainsi l’ultime géant de l’air à périr dans les flammes, scellant le destin des zeppelins dans l’histoire de l’aviation.

L’héritage du Hindenburg : mémoire et culture populaire

Une tragédie devenue icône visuelle

L’image du Hindenburg en flammes est devenue l’un des symboles visuels les plus puissants du XXe siècle. Elle a inspiré de nombreuses œuvres, films, documentaires et même des couvertures d’albums musicaux, comme celle du groupe Led Zeppelin en 1969.

Commémorations et préservation de la mémoire

Le site de Lakehurst abrite aujourd’hui un mémorial dédié aux victimes. Des expositions permanentes et des archives témoignent de l’importance historique de cet accident. Le Hindenburg reste un cas d’étude majeur dans les formations aéronautiques et en ingénierie.

Une catastrophe qui a changé le visage du transport aérien

L'incendie du Hindenburg est bien plus qu’un accident spectaculaire : il incarne la fragilité des rêves de grandeur technologique face aux lois de la physique et aux limites humaines. Cet épisode tragique a marqué la fin d’une époque audacieuse, celle des dirigeables géants, pour ouvrir la voie à une aviation moderne plus sûre. Une leçon d’humilité et de progrès, encore étudiée et ressentie près d’un siècle plus tard.

Derrière les dorures somptueuses du Château de Versailles se cache une réalité plus contrastée. Pour les courtisans du Roi-Soleil, la vie au palais n’est pas une sinécure. Rythmée par le protocole, les rivalités, et l'espoir d’un regard royal, la vie à la cour exigeait autant de stratégie que de présence d’esprit. Plongée dans un quotidien où chaque geste pouvait faire ou défaire une carrière.

Un univers clos : Versailles, ville-palais du pouvoir

Une cour toujours sous l’œil du roi

Avec l’installation de la cour à Versailles en 1682, Louis XIV impose une résidence obligatoire à ses nobles. Près de 3 000 personnes vivent en permanence dans l’enceinte du château ou ses dépendances. La présence constante du roi fait de Versailles un théâtre de représentations, où chacun joue son rôle dans un ballet politique et social très codifié.

L’exiguïté derrière la façade dorée

Contrairement à l’image de faste et de confort que renvoie Versailles, la réalité des appartements privés des courtisans est souvent bien moins glorieuse. Beaucoup vivent dans des pièces petites, mal aérées, parfois infestées de rats ou envahies par l’humidité. On s’y entasse en famille, avec domestiques, et l’intimité y est quasiment inexistante.

Une journée rythmée par le roi

Le lever et le coucher du Roi : le cœur de la vie de cour

La journée à Versailles est structurée autour de l’agenda du roi. Le lever du roi, appelé lever du roi, est un moment stratégique : seuls les courtisans les plus en vue ont l’honneur d’y assister. Il en va de même pour le coucher du roi. Être présent à ces moments est une preuve de faveur royale.

Le temps des repas et des promenades

Les repas du roi – notamment le grand couvert, où le roi dîne en public – sont également des moments clés. Les promenades dans les jardins, les jeux dans les salons, les chasses dans le parc sont autant d’occasions d’être vu, remarqué, ou d’approcher un ministre ou le roi lui-même. La vie de cour est une vie d’attente active.

Intrigues, rumeurs et jeux d’influence

Une société hiérarchisée à l’extrême

Chaque place, chaque titre, chaque privilège est codifié. Une duchesse précède une marquise, un prince du sang a droit à un fauteuil. Ces détails, insignifiants en apparence, déclenchent parfois de véritables conflits. La cour est un monde où l’étiquette est une arme politique.

Le règne de la rumeur

Les salons bruissent de commérages. Une anecdote, une indiscrétion ou une rumeur bien placée peut ruiner une réputation ou précipiter une disgrâce. L’affaire des poisons, dans les années 1680, éclaire cet univers trouble où ambition et jalousie cohabitent.

« À la cour, l'on survit par le silence ou par la flatterie », disait Madame de Maintenon, favorite et épouse secrète du roi.

Les femmes à la cour : pouvoir et surveillance

Entre influence discrète et soumission affichée

Si les femmes ne détiennent pas de pouvoir officiel, leur influence à la cour est bien réelle. Les favorites, comme Madame de Montespan ou Madame de Pompadour plus tard, orientent les goûts du roi, influencent les nominations, et jouent un rôle diplomatique informel. Mais elles sont aussi surveillées, jalousées, et parfois discréditées.

Le rôle central de l’apparence

À Versailles, l’apparence est capitale. Les femmes dépensent des fortunes en robes, bijoux, coiffures élaborées. Être vue dans une tenue inédite, recevoir les compliments du roi, marquer sa présence au bal : tout cela fait partie d’une stratégie sociale minutieuse.

Coût et récompenses d’une vie de cour

Une charge financière dévorante

Résider à Versailles est une source de prestige, mais aussi de ruine. Il faut entretenir un train de vie à la hauteur du lieu : habits, perruques, domestiques, cadeaux… Les familles nobles vendent parfois leurs terres pour pouvoir continuer à « paraître ». Le roi récompense rarement les courtisans en monnaie, préférant les pensions, les titres et les charges.

Des gratifications convoitées

Le jeu en vaut parfois la chandelle : une charge proche du roi, un mariage avantageux, une terre reçue en apanage. Mais rares sont ceux qui parviennent à monter dans la hiérarchie. La vie à Versailles ressemble plus souvent à une course d’endurance qu’à une ascension fulgurante.

Anecdotes célèbres de la vie à la cour

Le duel du salon

En 1711, deux nobles se battent pour une place à la table du roi. Le roi, irrité, fait arrêter les deux hommes. L’affaire devient célèbre et montre à quel point les apparences pouvaient déclencher des tensions démesurées.

Le bal masqué de 1745

Louis XV rencontre Madame de Pompadour lors d’un bal costumé dans la galerie des Glaces. Déguisé en if avec six compagnons, il est séduit par la grâce de Jeanne-Antoinette. Cet événement montre que, même dans un cadre aussi rigide, la cour laisse place à la surprise… et aux jeux amoureux.

Versailles : un théâtre où l’on joue sa vie

La vie des courtisans à Versailles, loin d’être un long fleuve doré, était un mélange subtil de privilèges et de contraintes. Le quotidien y était fait de patience, de rituels fastidieux, d’ambitions contrariées et d’alliances éphémères. Pour survivre et briller à la cour, il fallait maîtriser l’art de la représentation. Versailles n’était pas qu’un château : c’était une scène, et chaque courtisan un acteur à la recherche de son meilleur rôle.

Le 6 mai 1682, Louis XIV installe officiellement la cour et le gouvernement au Château de Versailles. Ce geste politique, architectural et symbolique marque un tournant majeur dans l’histoire de la France. Derrière les dorures et les jardins à la française se cache une révolution du pouvoir royal et une mise en scène inédite de l’absolutisme.

De pavillon de chasse à centre du pouvoir absolu

Les débuts modestes du domaine de Versailles

À l’origine, Versailles n’était qu’un simple pavillon de chasse acquis par Louis XIII en 1623. Le site, marécageux et éloigné de Paris, ne prédestinait en rien à devenir le cœur battant du royaume. Mais son fils, Louis XIV, séduit par les lieux dès son adolescence, voit en ce domaine un écrin idéal pour incarner sa vision du pouvoir.

La volonté de rupture avec Paris

Louis XIV n’aimait guère Paris, ville frondeuse qui avait traumatisé son enfance pendant les révoltes de la Fronde. En installant sa cour à Versailles, il éloigne le pouvoir des intrigues parlementaires et des soulèvements populaires. C’est aussi une manière de se rendre inaccessible : un roi-soleil ne doit pas vivre parmi les ombres de la capitale.

L’installation de la cour en 1682 : une stratégie politique

Une date décisive : 6 mai 1682

Le 6 mai 1682, Louis XIV signe le décret qui fait de Versailles la résidence officielle du roi et de la cour. Dès lors, ministres, courtisans, domestiques et artistes doivent suivre le souverain en ce lieu qu’il transforme en théâtre du pouvoir. Le château devient non seulement un palais, mais aussi un outil de gouvernement.

Une centralisation du pouvoir royal

À Versailles, tout est organisé pour contrôler l’aristocratie. En obligeant les nobles à résider au château, Louis XIV les tient à l’écart de leurs terres et de leurs bases de pouvoir. C’est une stratégie brillante : en les attirant dans un monde de fastes et de privilèges, il les neutralise politiquement tout en renforçant son autorité.

Versailles, miroir du roi-soleil

Une architecture pensée comme un manifeste

Chaque pierre du château célèbre la gloire du monarque. Les jardins dessinés par André Le Nôtre incarnent l’ordre et la domination sur la nature. La Galerie des Glaces, conçue par Jules Hardouin-Mansart, illustre l’éclat de la monarchie. Tout à Versailles est fait pour refléter la magnificence de Louis XIV, jusqu’au moindre détail.

Un cérémonial quotidien millimétré

Le roi organise sa journée selon un rituel précis : lever, messe, conseil, repas, coucher… Chaque acte est public et codifié. Les courtisans y assistent comme à une pièce de théâtre. Ce cérémonial crée une distance entre le roi et les autres, tout en consolidant l’image d’un souverain omniprésent et infaillible.

Une vie de cour réglée comme une horloge

Des milliers de personnes sous un même toit

Versailles devient une véritable ville dans le château : on y croise artistes, financiers, serviteurs, soldats. Près de 3 000 personnes vivent en permanence au palais. L’ouverture de la résidence royale en 1682 transforme ce lieu en fourmilière, où chaque déplacement du roi donne le tempo de la vie collective.

La compétition pour l’attention royale

Les nobles se battent pour obtenir une charge, un regard ou un sourire du roi. L’installation de la cour à Versailles accentue ce phénomène. Loin de s’ennuyer, les courtisans sont engagés dans une lutte permanente pour exister dans l’œil du monarque. Ce système hiérarchisé permet à Louis XIV de renforcer son emprise.

Des conséquences durables pour la monarchie française

Un modèle imité en Europe

L’installation du pouvoir à Versailles inspire d’autres souverains : à Vienne, Saint-Pétersbourg ou Madrid, on tente de reproduire cette mise en scène du pouvoir. Le château devient un modèle international de résidence royale. Le style versaillais façonne l’art et l’architecture du XVIIIe siècle.

Une distance croissante avec le peuple

Mais Versailles, en coupant la monarchie du peuple, crée aussi une distance qui s’accentuera au fil du temps. Les rois suivants hériteront d’un château somptueux, mais aussi d’un isolement politique croissant. La Révolution de 1789 sonnera la fin de cette monarchie repliée sur elle-même, dans ses ors et ses privilèges.

Versailles 1682 : quand le pouvoir s'habille de marbre et d'or

L’installation de la cour à Versailles en 1682 ne fut pas un simple déménagement. Ce fut une opération stratégique et symbolique d’une ampleur inédite. Louis XIV a transformé un château de chasse en cœur de la monarchie absolue, en laboratoire de pouvoir, en scène où il jouait le rôle principal. Versailles reste aujourd’hui le témoin éclatant de cette volonté de faire du roi une incarnation terrestre du divin.

voir également : La vie quotidienne des courtisans à Versailles : entre luxe, intrigues et servitude dorée

Événement phare du XIXe et XXe siècle, l’Exposition Universelle de Paris a marqué à plusieurs reprises l’histoire de la France et du monde. Retour sur les ouvertures spectaculaires qui ont changé à jamais l’image de la capitale et défini une nouvelle ère de progrès, d’innovation et d’universalité.

L’origine des Expositions Universelles : un rêve de modernité

Le modèle londonien de 1851 et son influence

C’est en 1851, à Londres, que naît le concept d’Exposition Universelle avec la célèbre Crystal Palace Exhibition. Cette exposition visait à réunir les nations autour des plus grandes avancées industrielles et culturelles. Paris s’en inspira rapidement, déterminée à montrer sa puissance artistique, technique et impériale.

Napoléon III et l’ambition française

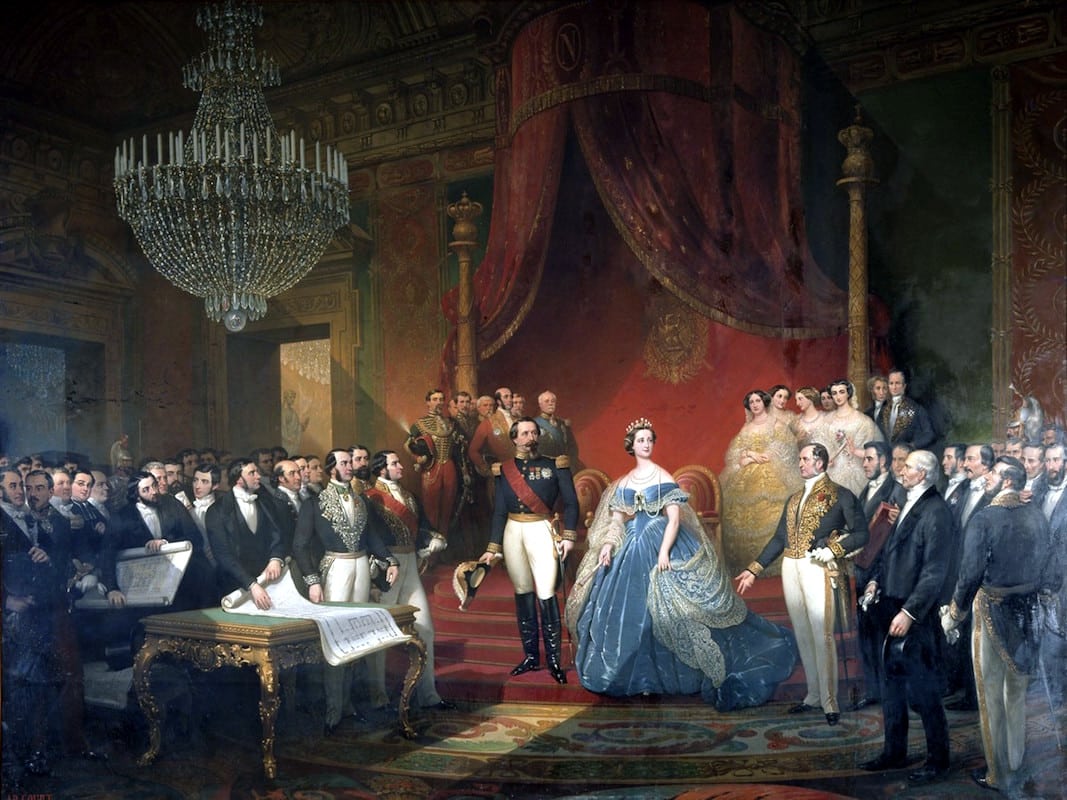

Sous l’impulsion de Napoléon III, la première Exposition Universelle parisienne voit le jour en 1855. Elle se déroule sur les Champs-Élysées et attire plus de 5 millions de visiteurs. L’objectif est clair : démontrer que la France n’est pas en reste face à l’Empire britannique. Cette initiative sera suivie de cinq autres éditions, chacune surpassant la précédente.

L’Exposition Universelle de 1889 : une ouverture sous le signe de la Tour Eiffel

Un centenaire de la Révolution française célébré par le fer

L’ouverture de l’Exposition Universelle de 1889, le 6 mai, coïncide avec le centenaire de la Révolution française. Elle marque l’apogée d’une République tournée vers le progrès. Le clou du spectacle : la Tour Eiffel, fraîchement achevée, que Gustave Eiffel inaugure en hissant le drapeau tricolore à son sommet. C’est un choc esthétique autant qu’un symbole d’innovation.

Une cérémonie grandiose

Lors de l’ouverture, une foule immense envahit le Champ-de-Mars. Le président Sadi Carnot procède à l’inauguration officielle, saluant les délégations internationales venues des quatre coins du monde. Le spectacle est total : feux d’artifice, fanfares, discours enflammés. L’événement est relayé par la presse internationale, consacrant Paris capitale mondiale du progrès.

1900 : Paris devient le centre du monde moderne

Une entrée dans le XXe siècle éclatante

L’Exposition de 1900 s’ouvre le 14 avril, au seuil d’un nouveau siècle. Elle illustre à merveille la foi dans la science et les découvertes. Les nouveautés abondent : trottoirs roulants, cinéma parlant, éclairage électrique… Le Grand Palais et le Petit Palais sont construits pour l’occasion, tout comme le pont Alexandre III, symboles d’élégance et de puissance.

Des chiffres impressionnants

Plus de 50 millions de visiteurs sont enregistrés. L’ouverture de l’événement rassemble chefs d’État, inventeurs, industriels, artistes. Des inventions marquent les esprits, comme l’escalator de Jesse Reno ou le film projeté par les frères Lumière. Sarah Bernhardt déclame un poème à la gloire du progrès. L’ambiance est électrique : on entre dans l’ère moderne à toute allure.

Impacts culturels et diplomatiques des ouvertures des Expositions

Une vitrine de la puissance française

Chaque ouverture d’Exposition Universelle à Paris est une démonstration de puissance culturelle, technologique et diplomatique. Les chefs d’État y assistent, les traités s’y négocient parfois en coulisses, et les artistes y trouvent une tribune. L’ouverture est bien plus qu’un lancement : elle est un rituel d’union universelle.

Un soft power avant l’heure

À travers ces cérémonies d’ouverture, la France exerce ce que l’on nomme aujourd’hui du soft power. Elle diffuse son art de vivre, son goût pour l’innovation et sa vision du monde. Paris devient la scène où s’écrit l’histoire des nations par la paix et la collaboration. Ces ouvertures fondent les bases de ce qu’on appellera plus tard la diplomatie culturelle.

Héritages architecturaux et symboliques durables

Un patrimoine bâti qui façonne le Paris moderne

Les édifices construits à l’occasion des Expositions Universelles – comme la Tour Eiffel ou les Palais de 1900 – témoignent encore aujourd’hui de cette volonté d’impressionner et d’innover. À chaque ouverture, on dévoilait une nouvelle prouesse architecturale.

Des souvenirs gravés dans la mémoire collective

Les cérémonies d’ouverture sont restées dans les mémoires comme des moments suspendus, où l’humanité s’offrait un instant de rêve collectif. Citons la déclaration de Jules Ferry en 1889 :

« L’humanité n’a de destin que dans l’unité du savoir et l’échange des idées. »

Ces ouvertures étaient des mises en scène du progrès et de l’espoir, à une époque où tout semblait possible.

L'ouverture d’un monde nouveau à chaque Exposition

L’Ouverture de chaque Exposition Universelle de Paris n’est pas seulement un acte protocolaire. C’est un moment de bascule, un saut collectif dans le futur. Ces journées inaugurales ont révélé la capacité de l’humanité à s’unir autour de la beauté, de la science et du rêve. En repensant aux discours, aux foules, aux monuments dévoilés, on comprend pourquoi elles résonnent encore dans la mémoire du monde.

Après une vie marquée par les conquêtes, les réformes et les bouleversements de l’Europe, Napoléon Bonaparte a vécu une fin aussi spectaculaire que tragique. Exilé sur l’île de Sainte-Hélène, il meurt loin de la France qu’il a tant façonnée. Retour sur les circonstances, les mystères et les conséquences de la mort de l'Empereur des Français.

Le déclin d’un empereur : l'exil sur Sainte-Hélène

Après sa défaite à la bataille de Waterloo en juin 1815, Napoléon Ier abdique une seconde fois et tente de fuir vers l'Amérique. Mais les Britanniques l’interceptent et choisissent de l’envoyer en exil sur l’île de Sainte-Hélène, un rocher perdu dans l’Atlantique Sud, à plus de 1 800 kilomètres des côtes africaines. Ce lieu isolé a été choisi précisément pour rendre toute évasion impossible.

Arrivé à Sainte-Hélène en octobre 1815, Napoléon s’installe à Longwood House, une résidence austère et humide. Il y vivra pendant près de six ans, surveillé de près par le gouverneur britannique Hudson Lowe, avec qui les relations sont très tendues.

Une santé qui se détériore lentement

Dès 1817, les compagnons d’exil de Napoléon constatent une dégradation progressive de sa santé. Il souffre de douleurs à l’estomac, de nausées, de faiblesse généralisée, et son moral se détériore. L’air marin, l’isolement, le climat humide et la mauvaise qualité des aliments aggravent son état. En 1821, ses symptômes s’intensifient : vomissements, fièvre, amaigrissement.

Plusieurs médecins se succèdent à son chevet, mais les soins sont rudimentaires. Le docteur Francesco Antommarchi, envoyé par sa famille en 1819, rédige des rapports médicaux détaillés mais impuissants à enrayer la progression de la maladie.

La mort de Napoléon : 5 mai 1821

Le 5 mai 1821, à 17h49, Napoléon Bonaparte meurt à l’âge de 51 ans. Ses derniers mots auraient été : « France… armée… tête d’armée… Joséphine… », selon les témoignages de ses proches. Son corps est embaumé le lendemain. Il est enterré dans la vallée du Géranium, à proximité de Longwood, selon les règles britanniques malgré sa volonté d’être inhumé en bord de Seine, « au milieu de ce peuple français qu’il a tant aimé ».

La nouvelle de sa mort atteint l’Europe plusieurs semaines plus tard, mais provoque une vive émotion. Victor Hugo écrit : « Il dort. Qu’il dorme en paix sur ce rocher lugubre. »

La controverse autour de la cause de sa mort

Officiellement, le docteur Antommarchi diagnostique un cancer de l’estomac, une maladie déjà présente dans la famille Bonaparte, notamment chez son père. L’autopsie aurait révélé un ulcère perforé et une importante détérioration de l’estomac.

Cependant, dès le XIXe siècle, certains évoquent un possible empoisonnement à l’arsenic. Des analyses modernes réalisées sur des mèches de cheveux de Napoléon ont révélé des taux élevés d’arsenic, mais les experts demeurent divisés. Certains affirment qu'il s'agissait d'une exposition environnementale, courante à l'époque (présence d’arsenic dans les teintures et papiers peints), tandis que d'autres évoquent un empoisonnement lent, possiblement orchestré par les autorités britanniques ou même des proches trahis.

Le retour des cendres : un événement national

En 1840, Louis-Philippe obtient de la Grande-Bretagne le transfert des cendres de Napoléon en France. Ce retour spectaculaire, appelé le retour des cendres, est orchestré pour redonner de la légitimité à la monarchie de Juillet.

Le 15 décembre 1840, les restes de l’Empereur sont transférés aux Invalides à Paris, dans une cérémonie grandiose en présence de milliers de Français. L’architecte Visconti conçoit un tombeau monumental au sein du Dôme des Invalides, où repose encore aujourd’hui Napoléon Ier, dans un sarcophage de quartzite rouge.

Héritage et fascination posthume

La mort de Napoléon n’a pas mis fin à son influence. Son image est utilisée par différents régimes pour incarner l’ordre, le génie militaire ou la grandeur nationale. Napoléon III, son neveu, s'en inspirera largement pour légitimer son propre pouvoir.

Des écrivains comme Chateaubriand, Lamartine ou Hugo ont immortalisé sa figure dans la littérature. Des centaines de livres, films, pièces de théâtre, musées et études historiques lui sont consacrés. Le personnage de Napoléon fascine toujours par son ascension fulgurante, sa chute brutale et sa mort solitaire.

Une fin d’empire entre mythe et réalité

La mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène marque la fin d’une ère. Elle symbolise à la fois la fragilité du pouvoir absolu et la grandeur tragique de celui qui a rêvé de dominer l’Europe. Exilé, affaibli mais lucide jusqu’au bout, l’Empereur est devenu une légende, entre vérité historique et mythe napoléonien. Son décès, entouré de mystères et de passion, continue de nourrir les imaginaires deux siècles plus tard.

Le 2 mai 1519, dans le paisible manoir du Clos Lucé à Amboise, s’éteignait l’un des plus grands esprits que l’humanité ait jamais connu : Léonard de Vinci. Inventeur visionnaire, peintre de génie, architecte, anatomiste, ingénieur, philosophe… Les titres manquent pour qualifier cet homme de la Renaissance dont l’œuvre a traversé les siècles. Sa mort marque non seulement la fin d’une vie exceptionnelle, mais aussi la transmission d’un héritage scientifique et artistique inégalé.

Léonard de Vinci, un esprit universel

De Vinci à Florence : naissance d’un génie

Né le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village toscan, Léonard est le fils illégitime d’un notaire et d’une paysanne. Il est rapidement reconnu pour ses dons exceptionnels. Il entre en apprentissage chez Andrea del Verrocchio à Florence, où il apprend la peinture, la sculpture et les arts mécaniques.

Selon Giorgio Vasari, son biographe, Verrocchio aurait abandonné la peinture après avoir vu la supériorité de Léonard dans le célèbre Baptême du Christ. C’est dans cette Florence florissante que le jeune Léonard développe une pensée multidisciplinaire.

Une vie marquée par l’errance et la curiosité

Léonard de Vinci ne se contente pas d’une seule discipline. Il parcourt l’Italie, de Milan à Venise, de Rome à Bologne, au service des puissants, dessinant des machines de guerre, peignant des chefs-d’œuvre, disséquant des cadavres pour comprendre l’anatomie humaine.

En 1516, sur invitation du roi François Ier, il traverse les Alpes et s’installe en France, au Clos Lucé, près du château d’Amboise. Il y passe les trois dernières années de sa vie, entouré de manuscrits, de croquis et de quelques œuvres comme la Joconde.

Le Clos Lucé : le refuge final

Une résidence offerte par le roi de France

François Ier, passionné d’art et fasciné par Léonard, lui offre le manoir du Clos Lucé comme résidence officielle. Le roi voyait en lui « un père », et lui accordait une liberté rare pour l’époque. Le manoir devient un véritable laboratoire d’idées : Léonard y finalise ses recherches sur les fleuves, les machines volantes, les fortifications, et poursuit des expériences anatomiques.

Léonard, affaibli par une probable attaque vasculaire cérébrale, continue néanmoins de dessiner de la main gauche. Son dernier tableau, "Saint Jean-Baptiste", reflète encore la puissance de son esprit malgré la dégradation physique.

Le décès de Léonard : récit d’un moment historique

Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci rend son dernier souffle à l’âge de 67 ans. La légende, reprise par Vasari, veut que François Ier ait tenu la tête de Léonard dans ses bras au moment de sa mort — un récit touchant, bien qu’incertain historiquement.

Il rédige son testament quelques jours auparavant, léguant ses manuscrits et instruments à son élève et ami fidèle, Francesco Melzi. Il est inhumé dans la chapelle Saint-Hubert du château d’Amboise.

L’héritage scientifique et artistique

Des inventions qui défient le temps

Léonard laisse derrière lui plus de 7 000 pages de carnets, remplis de croquis de machines volantes, d’engrenages, de systèmes hydrauliques et de théories médicales. Certaines de ses idées anticipent l’hélicoptère, le char d’assaut, le vélo, et même le cœur artificiel.

Son esprit scientifique se caractérise par une méthode empirique d’observation, rare pour son époque. Il écrit à l’envers pour cacher ses notes, probablement par souci de discrétion et de protection intellectuelle.

Une œuvre picturale restreinte mais iconique

Contrairement à d’autres maîtres, Léonard a peint peu d’œuvres — une vingtaine à peine. Mais chacune est un chef-d’œuvre. La Joconde, la Cène, la Dame à l’hermine… autant de tableaux qui ont bouleversé l’art occidental par leur composition, leur sfumato et leur profondeur psychologique.

Le mystère entourant le sourire de Mona Lisa fascine encore les historiens d’art et les neuroscientifiques. Des millions de visiteurs font chaque année la queue au Louvre pour l’admirer, preuve de l’impact durable de son œuvre.

Léonard de Vinci et la France : une histoire d’amour éternelle

Une intégration harmonieuse

La France n’a pas seulement été le lieu de mort de Léonard ; elle a été son dernier refuge, son havre de paix. François Ier a su reconnaître le génie de cet homme et lui a permis de s’exprimer pleinement, sans les contraintes des mécènes italiens.

Le lien franco-vinciéen reste fort : la ville d’Amboise lui rend chaque année hommage, et le Clos Lucé est devenu un musée vivant. Même l’aéroport de Rome, Fiumicino, porte le nom de Léonard, tout comme d’innombrables écoles, rues et institutions à travers le monde.

Une figure toujours actuelle

Aujourd’hui encore, Léonard de Vinci incarne l’idéal de la Renaissance : la quête de connaissance universelle, la curiosité insatiable, le dépassement des frontières disciplinaires. Il est cité aussi bien dans les sciences, l’ingénierie que dans la philosophie et l’art.

Des expositions, comme celle du Louvre en 2019 pour les 500 ans de sa mort, témoignent de la fascination intacte que suscite cet esprit hors normes.

Un héritage immortel, au-delà du temps

Léonard de Vinci n’a pas seulement vécu : il a transformé la façon dont nous pensons le monde. Sa mort, le 2 mai 1519, n’est pas la fin d’un homme, mais la naissance d’un mythe, d’une figure intemporelle qui continue d’inspirer les artistes, les ingénieurs, les penseurs, cinq siècles plus tard.

Le 30 avril 1945 marque l’un des tournants les plus symboliques du XXe siècle : la mort d’Adolf Hitler, dictateur du Troisième Reich. Retranché dans son bunker souterrain à Berlin, alors que la ville est assiégée par les forces soviétiques, Hitler met fin à ses jours. Cet acte désespéré clôt un règne marqué par la guerre, le génocide et la terreur. Ce jour-là, l’Histoire bascule définitivement, scellant la fin du nazisme en Europe.

Un Contexte de Fin du Monde dans les Ruines de Berlin

L’encerclement de la capitale allemande

À la fin d’avril 1945, Berlin est encerclée par l’Armée rouge. Les forces allemandes sont en déroute sur tous les fronts. La ville est en ruines sous les bombardements incessants, et la population civile endure les souffrances de la guerre totale. Le bunker de la chancellerie, le Führerbunker, devient le dernier refuge du dictateur et de ses proches collaborateurs.

Un dictateur coupé du monde

Adolf Hitler vit ses derniers jours dans un isolement psychologique et physique. Retranché à 8,5 mètres sous terre, il refuse toute reddition malgré les appels pressants de ses généraux. Déconnecté de la réalité, il croit encore à des contre-offensives fantasmées. Son monde s’effondre, mais il s’accroche jusqu’au bout à l’idée d’un Reich millénaire.

Le Suicide : Un Dernier Geste de Contrôle

Le 30 avril 1945, à 15h30

Ce jour-là, Hitler met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête après avoir ingéré du cyanure. À ses côtés, Eva Braun, qu’il avait épousée la veille dans une cérémonie intime, choisit également le suicide. Ils avaient rédigé un testament politique, où Hitler accusait les Juifs et les bolcheviks de la guerre, refusant toute responsabilité.

Les ordres posthumes et la crémation

Conformément à ses instructions, leurs corps sont aspergés d’essence et brûlés dans le jardin de la chancellerie pour éviter toute exhibition publique, à l’image de celle de Mussolini quelques jours auparavant. Les restes calcinés seront retrouvés par les Soviétiques, mais l’annonce de sa mort ne sera rendue publique que plusieurs jours plus tard.

Une Mort Qui Marque la Fin du Troisième Reich

Les conséquences immédiates

Le suicide d’Hitler précipite l’effondrement du régime nazi. Le 1er mai, Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, se suicide à son tour avec sa femme, après avoir assassiné leurs six enfants. Le 2 mai, Berlin capitule. Le 8 mai, la reddition sans condition de l'Allemagne est signée. Le monde entre dans une nouvelle ère.

L’impact psychologique mondial

La nouvelle de la mort de Hitler provoque une onde de choc. Pour les Alliés, c’est la fin d’un cauchemar, mais aussi le début des interrogations sur l’avenir de l’Allemagne. En URSS, Staline doute de la véracité de la mort du dictateur et fait poursuivre les investigations pendant des années. Pour les peuples occupés et les survivants de la Shoah, c’est un soulagement mêlé d’amertume : le tyran échappe au jugement.

Un Suicide Qui Ne Lave Pas les Crimes

Le poids de l’histoire

Hitler est responsable de la Seconde Guerre mondiale, qui fit plus de 60 millions de morts, et de la Shoah, qui coûta la vie à six millions de Juifs. Son suicide, loin de lui offrir une quelconque rédemption, souligne sa lâcheté à affronter les conséquences de ses actes. Il reste l’un des symboles les plus noirs de l’histoire de l’humanité.

Les procès de Nuremberg : la justice en héritage

Même absent, Hitler est omniprésent dans les procès de Nuremberg à partir de novembre 1945. Ses proches collaborateurs sont jugés et certains exécutés. Le monde découvre alors l’ampleur des crimes nazis : camps de concentration, expériences médicales, exterminations de masse.

Une Page Sombre Qui Ne Doit Jamais Être Tournée

La mémoire collective en vigilance

La date du 30 avril 1945 demeure un rappel solennel des dangers du totalitarisme, de la propagande et de l’idéologie raciste. Les musées, les films, les ouvrages d’histoire et les témoignages perpétuent la mémoire des victimes et rappellent l’ampleur du mal qu’un seul homme, avec un appareil d'État à sa solde, peut engendrer.

Citations et réflexions

Winston Churchill déclara : « La guerre est gagnée, mais la paix ne l’est pas encore. » Cette phrase illustre le long chemin vers la reconstruction et la réconciliation après l’effondrement du nazisme. Aujourd’hui encore, l’image du Führerbunker reste celle d’un lieu maudit, symbole de la chute d’un empire bâti sur la haine et la peur.

Une Fin à la Hauteur de son Régime : Obscure, Violente, Désespérée

La mort d’Adolf Hitler, dans le huis clos du Führerbunker, incarne la fin d’un régime déshumanisé. Elle ne peut être vue ni comme un soulagement, ni comme une punition, mais comme l’ultime manifestation d’un dictateur refusant jusqu’au bout la responsabilité de ses crimes. Le 30 avril 1945 n’est pas seulement une date historique : c’est un avertissement éternel pour les générations futures.

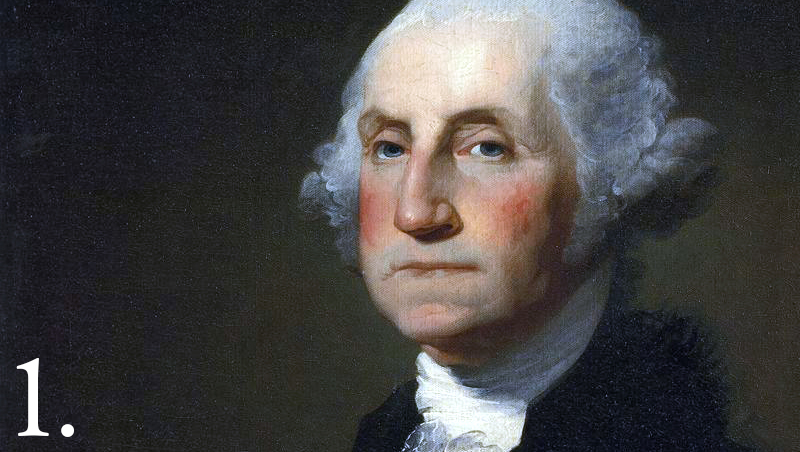

Le 30 avril 1789 marque une date fondatrice pour les États-Unis d’Amérique. Ce jour-là, George Washington prête serment à New York et devient officiellement le premier président de la jeune république américaine. Cet événement dépasse le simple cadre politique : il incarne la concrétisation d’un rêve républicain, le début d’une nouvelle ère démocratique, et la naissance d’un modèle politique qui influencera le monde entier.

Le contexte historique : des colonies à l’indépendance

L’émancipation d’un peuple

Les États-Unis naissent dans la douleur mais avec une grande espérance. Après plus d'une décennie de tensions avec la Couronne britannique, marquées par des événements emblématiques comme le Boston Tea Party (1773) ou la Déclaration d’indépendance (1776), les treize colonies obtiennent leur liberté à l’issue de la guerre d’indépendance (1775-1783).

L’homme providentiel : George Washington

George Washington, ancien commandant en chef de l’armée continentale, est unanimement reconnu comme le héros de cette guerre. Son intégrité, sa retenue et son sens du devoir font de lui une figure respectée de tous. Après la victoire, il renonce au pouvoir militaire, un geste rare qui renforce sa stature morale. Comme l’écrivait le roi George III lui-même : « If he does that, he will be the greatest man in the world. »

Le choix de la présidence : un rôle à inventer

Une fonction sans précédent

La Constitution américaine, ratifiée en 1788, prévoit l’instauration d’un président élu. Mais personne ne sait encore exactement ce que cette fonction implique. Faut-il une figure monarchique à la romaine ou un simple gestionnaire ? Le pays hésite. C’est George Washington, par sa stature morale, qui va définir les contours de cette nouvelle charge.

Une élection sans surprise

En janvier 1789, les premiers grands électeurs votent. Le résultat est sans appel : George Washington est élu à l’unanimité. Il est l’unique président de l’histoire américaine à avoir été désigné à l’unanimité par le collège électoral, preuve de la confiance absolue qu’il suscite.

Le jour de l’investiture : 30 avril 1789 à New York

Une cérémonie historique

La cérémonie d’investiture se tient à Federal Hall, à New York, qui était alors la capitale des États-Unis. Sur le balcon du bâtiment, Washington prête serment sur une Bible prêtée par la loge maçonnique de la ville. Il y ajoute les mots « So help me God », une formule qui n’était pas prévue dans la Constitution, mais qui deviendra une tradition.

Un discours inaugural sobre et solennel

Dans son discours inaugural, Washington se montre modeste et prudent. Il rappelle l’importance du devoir et la responsabilité que représente sa charge. Il insiste aussi sur l’idée que le pouvoir émane du peuple et que seule la vertu civique garantira la réussite du nouveau gouvernement.

Les débuts de la présidence américaine

Un cabinet à créer, un pays à structurer

Washington doit tout inventer : les institutions, les symboles, le protocole, et même la durée réelle de son pouvoir. Il crée le premier cabinet présidentiel, avec des figures comme Thomas Jefferson (secrétaire d’État) et Alexander Hamilton (secrétaire au Trésor). Ce dernier jouera un rôle clé dans la structuration de l’économie américaine.

Gouverner sans précédent

Washington établit de nombreuses traditions : il refuse d’être appelé « Sa Majesté » et choisit simplement « Monsieur le Président ». Il limite également son mandat à deux termes, un précédent non écrit mais suivi jusqu’en 1940.

Héritage et portée mondiale

Un modèle républicain admiré

Le rôle de George Washington dépasse largement les frontières américaines. Son élection démocratique, sa modération dans l’exercice du pouvoir et son respect de la Constitution inspireront les penseurs et les révolutionnaires de nombreux pays, notamment en France lors de la Révolution.

Une figure presque mythologique

Washington reste une figure quasi sacrée dans l’histoire américaine. Son image est gravée sur le billet d’un dollar, son nom donné à la capitale, et son héritage enseigné dans toutes les écoles. Il est vu comme l’homme qui aurait pu devenir roi mais a choisi la République.

Un nouveau monde était en marche

L’investiture de George Washington le 30 avril 1789 ne fut pas qu’un transfert de pouvoir, mais l'acte de naissance d’une vision politique nouvelle. Celle d’un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, selon la célèbre formule de Lincoln des décennies plus tard. En fixant les bases de la présidence, en refusant l’abus de pouvoir et en incarnant la vertu civique, Washington a véritablement donné chair à l’idéal américain.

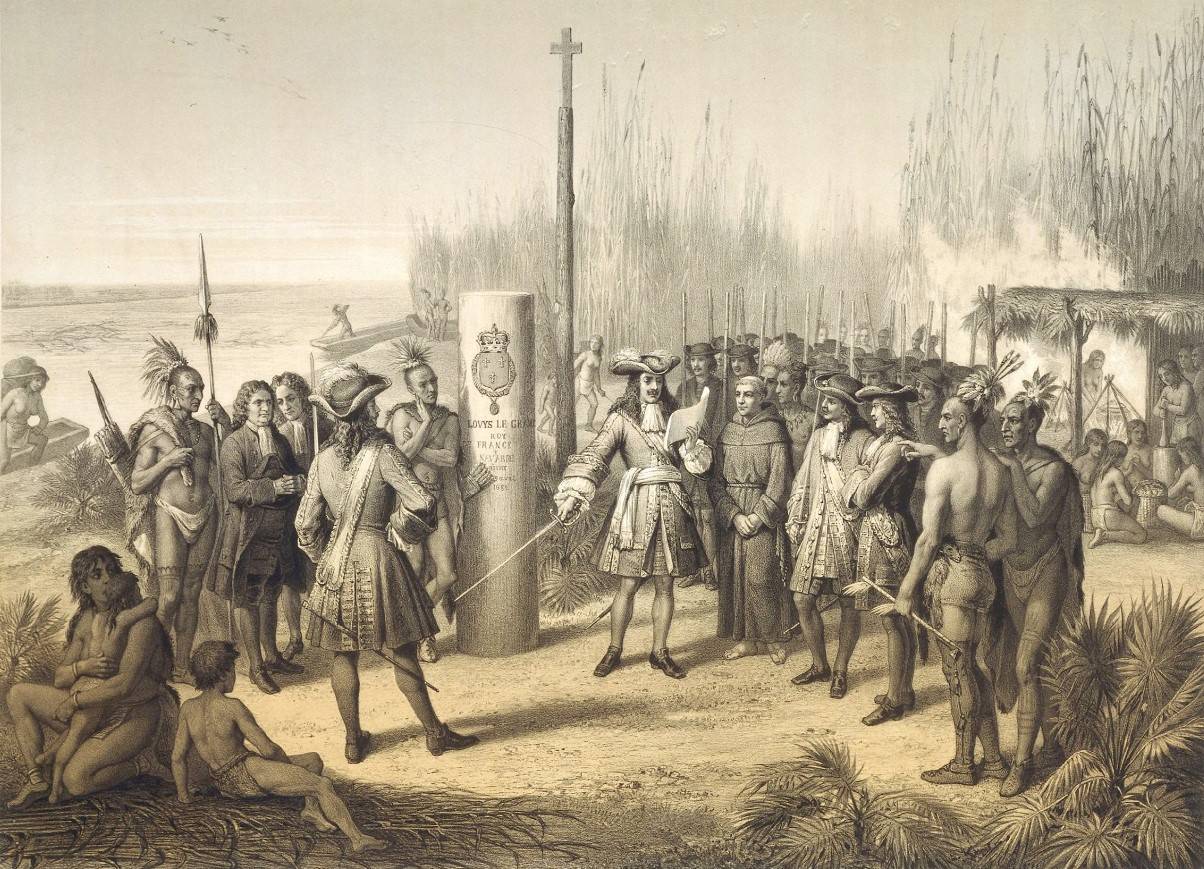

Le 30 avril 1803, un événement aux répercussions géopolitiques considérables se produit dans le plus grand secret à Paris. Napoléon Bonaparte, Premier Consul de France, vend aux jeunes États-Unis un territoire immense, la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Cette transaction, connue sous le nom de Louisiana Purchase, double instantanément la superficie du pays acheteur et marque le début de son expansion vers l’Ouest. Retour sur une décision stratégique et les coulisses de l’une des plus grandes ventes foncières de l’Histoire.

La Louisiane française : un territoire stratégique mais difficile à maîtriser

Une colonie à l'histoire mouvementée

La Louisiane est initialement explorée au XVIIe siècle par Cavelier de La Salle, qui revendique cette terre au nom du roi Louis XIV. Elle s’étend sur environ 2,1 millions de kilomètres carrés, depuis le golfe du Mexique jusqu’aux confins des Rocheuses. Pourtant, sa gestion reste un défi permanent pour la France : peu peuplée, mal défendue, éloignée de la métropole et entourée d’intérêts concurrents — espagnols, britanniques, amérindiens.

De la France à l’Espagne, puis retour à la France

Après la guerre de Sept Ans, en 1762, la France cède la Louisiane à l’Espagne via le traité de Fontainebleau. Ce n’est qu’en 1800, par le traité secret de San Ildefonso, que Napoléon Bonaparte récupère la colonie. Il ambitionne alors de bâtir un empire colonial en Amérique, centré sur Saint-Domingue (actuelle Haïti), mais les réalités vont rapidement contrecarrer ses plans.

Les raisons de la vente : entre échecs et calculs stratégiques

L’échec de Saint-Domingue : un coup dur pour Napoléon

La clé du projet colonial napoléonien résidait dans Saint-Domingue, la colonie la plus rentable des Caraïbes. Mais l'insurrection menée par Toussaint Louverture, puis la révolte générale des esclaves, fragilise l'autorité française. En 1802, l'expédition Leclerc, envoyée pour rétablir l’ordre, échoue face à la résistance et aux ravages de la fièvre jaune. Sans Saint-Domingue, la Louisiane perd tout intérêt logistique.

La guerre se profile en Europe

Napoléon sait que la paix d’Amiens avec l’Angleterre ne tiendra pas. Une guerre contre la Grande-Bretagne paraît inévitable, et la France n’a ni les moyens ni l’intérêt stratégique de défendre une colonie aussi éloignée. Vendre la Louisiane, c’est aussi priver les Britanniques de toute ambition d’y prendre pied.

Une vente inattendue qui surprend même les Américains

Jefferson et la mission Livingston-Monroe

De l'autre côté de l’Atlantique, le président Thomas Jefferson s’inquiète de la présence française en Louisiane, craignant un verrouillage du Mississippi. Il mandate Robert Livingston, puis James Monroe, pour négocier l’achat de La Nouvelle-Orléans et de quelques territoires avoisinants, pour 10 millions de dollars.

Une proposition surprise : vendre toute la Louisiane

Contre toute attente, Napoléon propose non seulement La Nouvelle-Orléans, mais l’ensemble de la Louisiane ! Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris. Pour 15 millions de dollars, les États-Unis obtiennent un territoire équivalent à 22 % de leur surface actuelle. Jefferson, pourtant partisan d'une lecture stricte de la Constitution, accepte ce coup de poker historique.

Conséquences géopolitiques durables

Un bond en avant pour les États-Unis

Avec cet achat, les États-Unis doublent leur territoire. Cela leur permet non seulement de contrôler le Mississippi — artère vitale pour le commerce — mais aussi de jeter les bases de leur future expansion vers l’Ouest. La Frontière américaine vient de naître.

Le début de la fin pour les empires européens en Amérique du Nord

La vente de la Louisiane marque la fin des ambitions françaises sur le continent. L’Espagne, affaiblie, reculera progressivement, tandis que les États-Unis s’affirmeront comme une puissance montante. Napoléon, de son côté, utilisera les fonds pour préparer la guerre en Europe, sans pouvoir enrayer sa future chute.

Anecdotes et échos dans l’histoire

-

Le territoire vendu couvrait une quinzaine d'États américains actuels, dont l’Arkansas, le Missouri, l’Iowa, le Dakota du Nord et du Sud, et une partie du Colorado.

-

Jefferson lui-même doutait de la légalité de l'achat au regard de la Constitution américaine, mais le Sénat ratifie rapidement le traité.

-

En 1804, l’expédition de Lewis et Clark est lancée pour explorer ce nouvel empire à l’Ouest.

Citation célèbre

"L’achat de la Louisiane est le plus grand exploit diplomatique jamais accompli par un peuple libre."

— Historien Henry AdamsNapoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain

Le 30 avril 1803, en vendant la Louisiane, Napoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain. Ce choix dicté par la nécessité financière et stratégique a offert aux États-Unis une opportunité inespérée de croissance territoriale. Cet acte, bien qu’oublié par certains manuels d’histoire européens, est considéré aux États-Unis comme l’un des fondements de leur puissance future. Une preuve éclatante que certaines décisions, prises dans l’ombre, façonnent durablement le cours du monde.

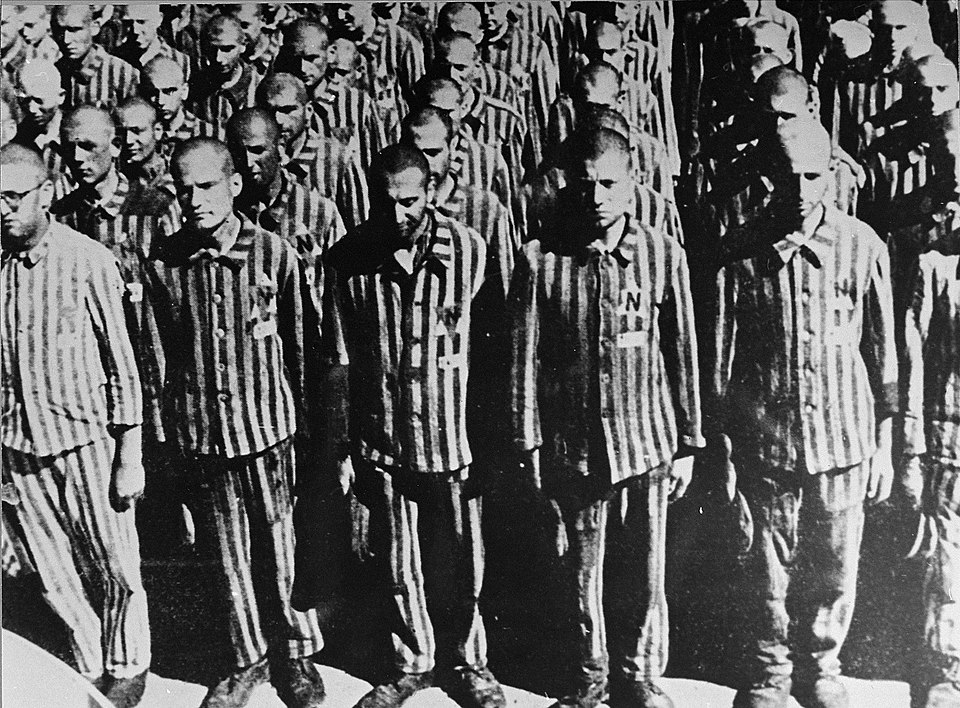

Le 29 avril 1945, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, les troupes américaines libéraient le camp de concentration de Dachau, en Allemagne. Cet événement marqua un tournant historique, révélant au monde entier l'ampleur des horreurs du régime nazi. Retour sur une journée mémorable, symbole de la lutte contre la barbarie.

Dachau : premier camp de concentration nazi

La création de Dachau

Fondé en mars 1933, Dachau fut le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Destiné initialement aux opposants politiques, il devint rapidement un modèle pour les futurs camps. Heinrich Himmler, alors chef de la police de Munich, le présenta comme "l'école de la violence".

L'évolution du camp au fil des années

Avec l'expansion de la politique antisémite nazie, Dachau accueillit non seulement des prisonniers politiques, mais aussi des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, et toute personne considérée comme "ennemie" du Reich. Les conditions de vie étaient effroyables : travail forcé, expériences médicales, exécutions sommaires, famine et maladies.

Le contexte militaire en avril 1945

L'écroulement du Troisième Reich

Au printemps 1945, l'Allemagne nazie est en pleine désintégration. Berlin est encerclée par les Soviétiques, et les forces alliées occidentales avancent rapidement à l'ouest. La Bavière, où se trouve Dachau, est l'une des dernières régions encore sous contrôle nazi.

Les avancées américaines

La 7ème armée américaine, sous le commandement du général Patch, approche de Munich. Le 42ème et le 45ème divisions d'infanterie reçoivent pour mission de libérer la région, sans savoir encore ce qu'ils vont y découvrir.

La libération de Dachau

L'arrivée des soldats américains

Le matin du 29 avril 1945, les troupes américaines pénètrent dans le camp de Dachau. Ce qu'ils trouvent dépasse l'horreur : des milliers de corps entassés, des prisonniers à l'agonie, des charniers improvisés. Les soldats, choqués, doivent rapidement improviser des soins d'urgence pour les survivants.

Une réaction humaine et militaire

Face à la découverte de telles atrocités, certains soldats américains exécutent sommairement des gardiens SS capturés sur place. Cet épisode, connu sous le nom de "massacre de Dachau", reste controversé mais compréhensible au regard de l'état psychologique des libérateurs.

Témoignages poignants

Beaucoup de soldats et de survivants ont livré leurs souvenirs. Le lieutenant William Cowling, par exemple, raconte : « Je n'avais jamais vu ça, je n'étais pas préparé. C'était une scène de cauchemar ». Les images de la libération, diffusées peu après, marqueront durablement l'opinion publique mondiale.

Les conséquences de la libération

La révélation des crimes nazis

La libération de Dachau contribue de manière décisive à la prise de conscience internationale sur la Shoah et les crimes de guerre nazis. Lors des procès de Nuremberg, les images et témoignages de Dachau serviront de preuves accablantes.

Les soins aux survivants

Près de 32 000 prisonniers furent libérés à Dachau. Mais beaucoup étaient trop affaiblis pour survivre. Les équipes médicales militaires établirent des hôpitaux de fortune, tentant de sauver le plus grand nombre possible de rescapés.

La mémoire du camp

Après la guerre, Dachau devint un site mémorial. Aujourd'hui encore, des millions de visiteurs viennent y rendre hommage aux victimes et apprendre les leçons tragiques du passé. L'importance du devoir de mémoire est résumée par une citation gravée à l'entrée du camp : « Que ceci soit un avertissement et un souvenir ».

Un événement qui changea la conscience mondiale

La libération de Dachau, le 29 avril 1945, fut plus qu'une victoire militaire : elle fut un révélateur de l'inhumanité absolue que l'homme peut infliger à ses semblables. Cet événement rappelle l'impératif éternel de défendre les droits humains, de combattre l'intolérance, et de transmettre la mémoire pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent.

Ce vendredi 29 avril 2011 restera gravé dans l'histoire contemporaine comme le jour où le Royaume-Uni a vibré au rythme des cloches de Westminster Abbey. Le mariage du prince William, alors deuxième dans l'ordre de succession, et de Catherine Middleton, une roturière devenue duchesse, a marqué un tournant dans l'histoire de la monarchie britannique. Entre héritage traditionnel et modernité assumée, cette union a redéfini l'image de la famille royale pour le XXIe siècle.

Genèse d'un Amour Royal

De St Andrews à l'Engagement Officiel

L'histoire d'amour commence en 2001 dans les couloirs de l'université de St Andrews, où William et Kate se rencontrent lors de leurs études d'histoire de l'art. Leur relation se construit discrètement pendant près de huit années, marquée par une rupture temporaire en 2007 qui permettra à Kate de mûrir et à William de confirmer ses sentiments. La demande en mariage intervient finalement en octobre 2010 lors d'un voyage privé au Kenya, scellée par l'offre de la mythique bague en saphir de la princesse Diana.

Le Choix d'une Princesse Moderne

Kate Middleton représente une rupture avec les traditions royales. Issue d'une famille de self-made-men (ses parents ont bâti une entreprise de vente par correspondance de matériel de fête), elle incarne une nouvelle génération de princesses connectées au peuple. Son parcours sans scandale, son éducation solide et son naturel avec les médias en font rapidement la favorite du public britannique.

La Préparation du Mariage du Siècle

L'Organisation Millimétrée

Près de six mois de préparatifs intensifs sont nécessaires pour organiser l'événement. Un budget de 20 millions de livres est alloué, dont 14 millions uniquement pour la sécurité. Le palais de Buckingham mobilise une équipe de 60 personnes travaillant à temps plein sur les moindres détails, du choix des fleurs (lilas, syringa et myrte) à la sélection des 1 900 invités triés sur le volet.

La Robe qui a Fait le Tour du Monde

Le choix de la robe de mariée reste secret jusqu'au dernier moment. C'est finalement Sarah Burton pour Alexander McQueen qui crée ce chef-d'œuvre de dentelle et de soie ivoire, avec une traîne de près de 2,7 mètres. Le design combine élégance victorienne et modernité, avec des détails floraux symbolisant les quatre nations du Royaume-Uni.

Le Jour J : Cérémonie et Célébrations

Le Cortège Royal

La journée commence par le trajet émouvant de Kate Middleton dans une Rolls-Royce Phantom VI depuis le Goring Hotel. Son arrivée à Westminster Abbey sous les applaudissements de la foule massée sur le parcours reste un des moments les plus poignants, tandis que son père, Michael Middleton, visiblement ému, l'accompagne jusqu'à l'autel.

La Cérémonie Religieuse

À 11h précises, l'archevêque de Canterbury Rowan Williams officie la cérémonie d'une heure. Les vœux échangés reprennent la tradition, mais avec des adaptations modernes. La musique, soigneusement sélectionnée, mélange classique (Elgar, Parry) et contemporain (John Rutter), reflétant l'équilibre entre tradition et modernité du couple.

Symboles et Innovations d'un Mariage Historique

Les Traditions Respectées

Le mariage intègre tous les codes royaux : la couronne de fleurs d'oranger (tradition victorienne), le myrte de la reine Victoria dans le bouquet, et la signature du registre royal avec la plume utilisée depuis 1919. La présence de la reine Elizabeth II et du prince Philip, ainsi que des représentants de toutes les monarchies européennes, souligne l'importance protocolaire de l'événement.

Les Ruptures avec le Protocole

Plusieurs innovations marquent ce mariage : l'invitation d'amis proches plutôt que de simples relations officielles, l'absence d'obéissance dans les vœux de Kate, et surtout le discours chaleureux du père de la mariée, rompant avec le formalisme habituel. Le buffet proposé aux invités privilégie les produits britanniques, dans un souci de simplicité assumée.

L'Impact et l'Héritage du Mariage

Retombées Médiatiques et Économiques

L'événement a généré une audience télévisée record avec près de 2 milliards de téléspectateurs dans 180 pays. L'économie britannique a bénéficié d'un boost estimé à 2 milliards de livres, entre tourisme, merchandising et ventes de souvenirs. Les droits télévisés ont rapporté plusieurs millions, intégralement reversés à des œuvres caritatives.

Une Nouvelle Ère pour la Monarchie

Ce mariage a marqué le début d'une ère plus moderne pour la famille royale. William et Kate, désormais duc et duchesse de Cambridge, ont progressivement construit une image de monarchie accessible, tout en maintenant le prestige nécessaire. Leur engagement caritatif, leur approche des médias et leur façon d'élever leurs trois enfants ont redéfini les standards royaux pour le XXIe siècle.

William & Kate : Dix Ans de Mariage et une Révolution Silencieuse

Dix ans après, le mariage de William et Kate apparaît comme un moment charnière dans l'histoire de la monarchie britannique. Entre respect des traditions et modernité assumée, ce couple a su incarner une royauté à la fois ancrée dans son époque et fidèle à son héritage. Leur union, bien plus qu'un simple événement protocolaire, a marqué le début d'un nouveau chapitre pour la couronne britannique, plus humaine et connectée au peuple qu'elle sert.

Instauré en 1933 par António de Oliveira Salazar, l'Estado Novo (« État Nouveau ») est un régime autoritaire qui dirige le Portugal d'une main de fer pendant plusieurs décennies. Cette dictature se caractérise par une censure rigoureuse, une police politique redoutée (la PIDE), et un isolement international croissant dû à son refus obstiné de décoloniser ses territoires africains. En 1968, après l'incapacité de Salazar, Marcelo Caetano prend la tête du régime, promettant des réformes. Cependant, son mandat s’inscrit dans une continuité sans réels changements, renforçant le mécontentement populaire.

Les causes immédiates de la révolte

Dans les années 1970, plusieurs facteurs conduisent le Portugal au bord de l'explosion sociale. Les guerres coloniales menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pèsent lourdement sur le moral et les ressources économiques du pays. L’économie portugaise stagne, la pauvreté s'étend, poussant de nombreux Portugais à l'émigration massive vers l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne. De plus, une société civile étouffée par la censure et une jeunesse révoltée, influencée par les mouvements internationaux de contestation, préparent le terrain à la révolution.

Le jour J : une révolution en douceur

Le rôle-clé du MFA (Mouvement des Forces Armées)

Le MFA, composé principalement d'officiers intermédiaires expérimentés dans les guerres coloniales, devient rapidement l'élément moteur de la révolution. Ces militaires prennent conscience des injustices et de l'absurdité de ces conflits prolongés. Organisés secrètement dès 1973, ils choisissent symboliquement de déclencher leur coup d’État pacifique par la diffusion, à minuit 20 le 25 avril 1974, de la chanson interdite « Grândola, Vila Morena » du chanteur engagé Zeca Afonso, sur les ondes de Rádio Renascença.

Un déroulement quasi-chorégraphié

La révolution se déroule selon un plan précis : dès 4h20, les troupes commencent à se déployer discrètement dans les rues de Lisbonne. À 16h00, Marcelo Caetano, encerclé dans la caserne du Carmo, se rend sans violence aux militaires insurgés. Deux heures plus tard, à 18h00, les rues de la capitale portugaise sont remplies par une foule joyeuse célébrant l’effondrement pacifique d’une dictature vieille de près d’un demi-siècle.

Les acteurs clés d'une révolution pacifique

Les « Capitaines d'Avril »

Le succès du 25 avril repose largement sur la détermination de quelques figures emblématiques. Otelo Saraiva de Carvalho se distingue comme stratège opérationnel, orchestrant avec précision les opérations. Salgueiro Maia, devenu héros populaire, est l'officier qui, avec sang-froid et humanité, obtient la reddition pacifique des forces loyalistes. Vasco Gonçalves, quant à lui, devient l'une des figures marquantes du « Processus Révolutionnaire en Cours », période intense de changements politiques et sociaux qui suit immédiatement la révolution.

Le peuple portugais, acteur inattendu

Les Portugais eux-mêmes jouent un rôle crucial et symbolique en distribuant spontanément des œillets rouges aux soldats insurgés, ces fleurs étant placées dans les canons des fusils. Ce geste pacifique donne son nom à la révolution. Les journalistes assurent une couverture médiatique essentielle, permettant au monde entier de suivre les événements en temps réel, tandis que les photographes immortalisent ces moments historiques.

Conséquences immédiates et héritage

Les trois D : Démocratiser, Décoloniser, Développer

La Révolution des Œillets enclenche immédiatement de profondes réformes sous le slogan des « trois D » : démocratiser le pays, décoloniser rapidement les territoires africains, et développer une économie moderne. Dès 1975, les colonies africaines obtiennent leur indépendance, mettant fin à des années de conflits meurtriers. En 1976, le Portugal adopte sa première Constitution démocratique et organise ses premières élections libres, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Dix ans plus tard, en 1986, le pays intègre la Communauté Économique Européenne (CEE), scellant définitivement son ancrage dans une Europe démocratique et moderne.

La mémoire vivante du 25 Avril

L'héritage du 25 avril 1974 reste extrêmement vivant dans la mémoire collective portugaise. Des symboles forts en témoignent, comme le pont 25 de Abril à Lisbonne, initialement nommé pont Salazar. Le Musée du Aljube, consacré à la résistance antifasciste, retrace cette période sombre mais aussi l'espoir qu'a suscité la révolution. La chanson « Grândola, Vila Morena » de Zeca Afonso demeure un hymne populaire toujours chanté lors des commémorations.

Quand le Portugal Renversa sa Dictature avec des Fleurs

Plus qu'un simple renversement politique, la Révolution des Œillets est un éveil soudain à la liberté, symboliquement marqué par les fleurs offertes aux soldats. Ce caractère unique, pacifique et poétique de la révolution continue d'inspirer les mouvements démocratiques à travers le monde. Chaque année, le 25 avril, les Portugais célèbrent avec émotion cet anniversaire symbolisant l'espoir, la liberté et la renaissance démocratique de leur pays.

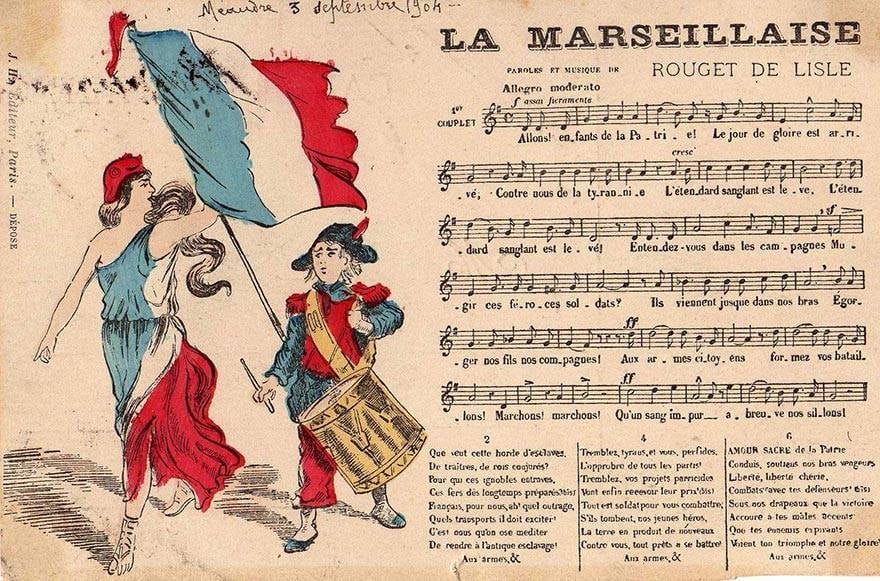

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.

Controverses et interprétations

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial.

Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.

Le 21 avril 2025, le Vatican annonce le décès du pape François (Jorge Mario Bergoglio) à l'âge de 88 ans. Premier pape jésuite, premier pontife originaire du continent américain, et premier à choisir le nom de François, son pontificat de 12 ans (2013-2025) a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église catholique. Retour sur le parcours exceptionnel de ce pasteur qui a bousculé les traditions.

Du Buenos Aires au Vatican : Un Parcours Hors Normes

Les Années Argentines (1936-2013)

-

Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires

-

Ordonné prêtre en 1969 après des études de chimie

-

Archevêque de Buenos Aires (1998-2013) :

-

Surnommé "l'évêque des bidonvilles"

-

Prône une "Église pauvre pour les pauvres"

L'Élection Historique de 2013

-

Conclave le plus court du XXIe siècle (2 jours)

-

Choix révolutionnaire du nom "François" en référence à St-François d'Assise

-

Premier geste fort : refus des appartements pontificaux

Un Pontificat Révolutionnaire

Les Grandes Réformes

-

Financières : Création du Secrétariat pour l'Économie

-

Morales : Assouplissement sur les divorcés remariés

-

Institutionnelles : Limitation du mandat des évêques à 75 ans

Les Positions Courageuses

-

Écologie : Encyclique "Laudato Si'" (2015)

-

Migrants : "Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer"

-

Abus sexuels : Première réunion mondiale d'évêques sur le sujet (2019)

Les Derniers Jours et l'Héritage

Une Santé Fragilisée

-

Hospitalisations répétées depuis 2021

-

Dernière apparition publique le 10 avril 2025

-

Décès des suites d'une insuffisance respiratoire

Réactions Mondiales

-

Chefs d'État : Hommages unanimes

-

Communautés religieuses : Reconnaissance de son œcuménisme

-

Peuple argentin : Deuil national déclaré

La Succession et l'Avenir de l'Église

Conclave 2025 : Les Enjeux

-

Poursuite des réformes ou retour à la tradition ?

-

Question des continents sous-représentés (Asie/Afrique)

-

Débat sur l'ordination des femmes et le célibat des prêtres

L'Héritage Spirituel

-

Canonisation attendue dans les années suivantes

-

Possible béatification comme "pape des pauvres"

-

Institutionnalisation de ses réformes sociales

La Mort du Pape qui a Changé l'Église

Le pape François laisse une Église transformée, plus ouverte sur le monde mais aussi divisée entre conservateurs et progressistes. Son pontificat aura été celui des premières fois et des prises de position courageuses. Alors que le Vatican prépare des funérailles historiques, une question persiste : qui pourra incarner à la fois continuité et renouveau après ce pape hors norme ?

L'année 1808 marque un tournant méconnu dans l'histoire française : la naissance de Charles-Louis Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Ce personnage complexe, souvent éclipsé par son oncle Napoléon Ier, allait pourtant redessiner le visage de la France pendant près de 22 ans de pouvoir. Entre modernisation accélérée et ambitions impériales, son règne constitue une véritable Renaissance nationale aux multiples facettes.

Les Fondations d'un Destin Impérial

Une Naissance dans l'Ombre de la Gloire

20 avril 1808 : Naissance à Paris, fils de Louis Bonaparte (roi de Hollande) et Hortense de Beauharnais

-

Élevé en exil après la chute du Premier Empire (1815)

-

Imprégné dès l'enfance du mythe napoléonien

La Longue Marche vers le Pouvoir

-

1836 : Première tentative de coup d'État (Strasbourg)

-

1840 : Seconde tentative (Boulogne-sur-Mer) → Emprisonnement

-

1848 : Profite de la Révolution pour se faire élire Président de la République

Le Second Empire : Entre Tradition et Modernité

Le Coup d'État du 2 Décembre 1851

-

Dissolution de l'Assemblée Nationale

-

Plébiscite approuvant la nouvelle constitution (92% de oui)

-

2 décembre 1852 : Proclamation de l'Empire

Un Régime Autoritaire Éclairé

Modernisation économique :

-

Création des grands magasins (Bon Marché)

-

Expansion du réseau ferroviaire (x6 en 20 ans)

-

Transformation de Paris par Haussmann

Politique étrangère ambitieuse :

-

Guerre de Crimée (1853-1856)

-

Intervention au Mexique (1861-1867)

L'Héritage Contrasté d'un Visionnaire

Les Avancées Sociales

-

Droit de grève (1864)

-

Caisses de retraite pour les ouvriers (1850)

-

Développement de l'enseignement pour les filles

Les Ombres au Tableau

-

Libertés politiques restreintes

-

Défaite contre la Prusse (1870) → Chute de l'Empire

-

Exil en Angleterre jusqu'à sa mort en 1873

Napoléon III dans la Mémoire Nationale

Une Réhabilitation Progressive

-

Reconnaissance de son rôle dans l'industrialisation

-

Valorisation de son urbanisme visionnaire

-

Réévaluation de sa politique sociale

Les Symboles Durables

-

Opéra Garnier

-

Réseau des Halles

-

Bois de Boulogne et Vincennes

Le Second Empire : Quand la France se Réinventait

Napoléon III reste une figure paradoxale de l'histoire française : autoritaire et modernisateur, impérial et social, visionnaire et finalement vaincu. Son règne constitue pourtant le véritable pont entre la France rurale du début du XIXe siècle et la puissance industrielle de la Belle Époque. La "Renaissance Impériale" qu'il impulsa continue de façonner notre paysage et notre société bien au-delà de sa chute.

Le 18 avril 1906, à 5h12 du matin, un violent séisme d'une magnitude estimée à 7,9 frappe San Francisco, déclenchant l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire américaine. En moins d'une minute, la terre tremble, les bâtiments s'effondrent et des incendies incontrôlables ravagent la ville pendant trois jours. Ce drame, qui fit plus de 3 000 morts et détruisit 80% de la ville, marqua un tournant dans l'histoire de la Californie et dans les techniques de construction antisismiques.

La Nuit où la Terre Trembla

Un Réveil Brutal

-

5h12 : La faille de San Andreas se rompt sur 470 km

-

Durée : Entre 45 et 60 secondes de tremblement intense

-

Épicentre : Près d'Ocean Beach, à l'ouest de la ville

Premiers Dégâts

-

Bâtiments en brique : Effondrés en grand nombre

-

Hôtel de Ville : Dôme et murs partiellement détruits

-

Routes et rails : Tordus et fracturés

L'Enfer des Incendies

Des Feux Incontrôlables

-

Causes : Gaz naturel, lignes électriques et poêles renversés

-

Manque d'eau : Canalisations rompues par le séisme

-

Dynamitage : Tentative désespérée de créer des coupe-feux

Zones les Plus Touchées

-

Chinatown : Complètement détruit

-

Financial District : Ruines fumantes

-

Nob Hill : Quartier riche réduit en cendres

Bilan Humain et Matériel

Un Lourd Tribut

-

Morts : Estimations entre 3 000 et 6 000

-

Sans-abri : 225 000 personnes (sur 400 000 habitants)

-

Dégâts : 400 millions de dollars de l'époque (≈ 12 milliards aujourd'hui)

Réaction des Autorités

-

Loi martiale déclarée

-

1 700 soldats dépêchés pour maintenir l'ordre

-

Camps de réfugiés dans les parcs publics

Conséquences et Héritage

Reconstruction

-

Nouvelles normes de construction antisismique

-

Urbanisme repensé : Rues élargies, bâtiments renforcés

-

Création de la commission Lawson (étude scientifique des séismes)

Mémoire Collective

-

Documentation : 20 000 photos prises par les survivants

-

Célébration : Commémoration annuelle du "Quake Day"

-

Prévention : Exercices réguliers "Great ShakeOut"

Le Jour où la Terre Avala San Francisco

Le séisme de 1906 fut bien plus qu'une catastrophe naturelle : ce fut un baptême du feu pour San Francisco, révélant la vulnérabilité mais aussi la résilience de la ville. Les leçons apprises ont révolutionné la sismologie et l'architecture, faisant de cette tragédie un tournant dans l'histoire de la prévention des risques. Aujourd'hui, alors que la faille de San Andreas reste une menace constante, le souvenir de 1906 continue de hanter et d'instruire.

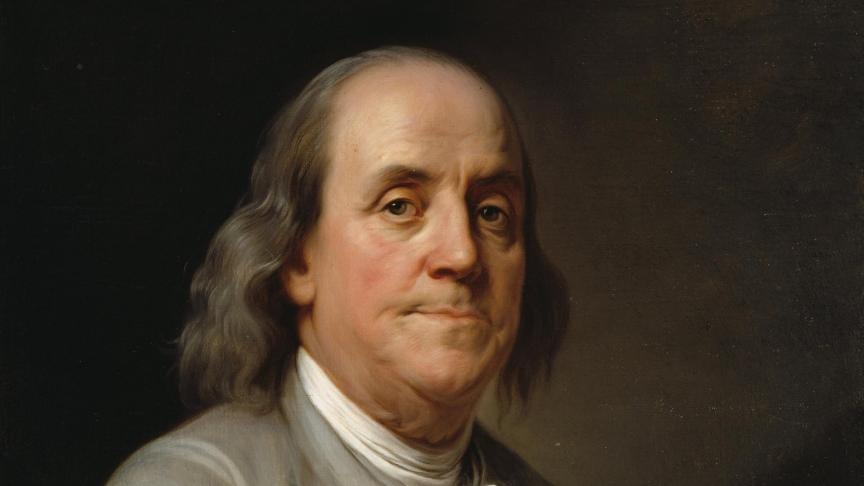

Le 17 avril 1790 s'éteignait à Philadelphie Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs les plus charismatiques des États-Unis. À 84 ans, cet homme aux multiples facettes - scientifique, inventeur, diplomate et philosophe - laissait derrière lui un héritage considérable qui allait bien au-delà des frontières américaines. Retour sur la vie exceptionnelle de ce personnage hors du commun.

Un Autodidacte Devenu Icône Américaine

Jeunesse et Premières Armes

Né le 17 janvier 1706 à Boston dans une famille modeste:

-

Apprenti imprimeur dès 12 ans chez son frère

-

Fuit à Philadelphie à 17 ans pour commencer sa propre carrière

-