Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

L'Impact des Médias

Le 11 mars 1978, la France a été frappée par une nouvelle tragique qui a ému des millions de personnes : la mort de Claude François, l'une des figures les plus emblématiques de la musique française. Chanteur, danseur et producteur, Claude François, surnommé "Cloclo", a marqué les années 1960 et 1970 avec des tubes inoubliables comme "Comme d'habitude", "Alexandrie Alexandra" et "Le Téléphone pleure". Sa mort prématurée, à l'âge de 39 ans, a laissé un vide immense dans le paysage musical français et a transformé sa légende en mythe.

L'Âge d'Or de la Variété Française

Les Années 1960-1970

Les années 1960 et 1970 ont été une période faste pour la variété française. Les chanteurs de cette époque, comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et bien sûr Claude François, ont dominé les charts et captivé le public avec leurs performances énergiques et leurs mélodies entraînantes. Claude François, en particulier, a su se démarquer par son style unique et son sens aigu du spectacle.

L'Ascension de Claude François

Né le 1er février 1939 en Égypte, Claude François a commencé sa carrière musicale dans les années 1960. Avec des chansons comme "Belles! Belles! Belles!" et "Le Lundi au soleil", il a rapidement conquis le public français. Son talent pour la scène et sa capacité à se réinventer ont fait de lui une star incontournable.

La Carrière de Claude François

Les Succès Musicaux

Claude François a enregistré de nombreux succès qui sont devenus des classiques de la musique française. Parmi eux, "Comme d'habitude", adapté en anglais par Frank Sinatra sous le titre "My Way", est sans doute son héritage musical le plus célèbre à l'international.

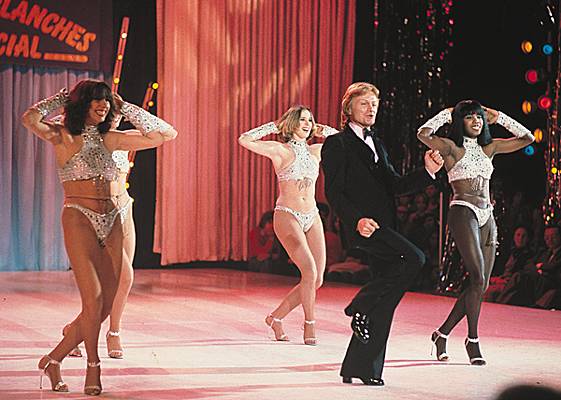

Les Clodettes et le Spectacle

Claude François était également connu pour ses performances scéniques spectaculaires, souvent accompagné de ses danseuses, les Clodettes. Ses shows, mêlant musique, danse et effets visuels, ont redéfini le concept de spectacle en France.

La Mort de Claude François

L'Accident Tragique

Le 11 mars 1978, Claude François a trouvé la mort dans un accident domestique. Alors qu'il ajustait une ampoule défectueuse dans sa salle de bains, il a été électrocuté. Cet accident a choqué la France entière et a mis fin brutalement à la carrière d'une icône.

Les Réactions du Public

La mort de Claude François a provoqué une vague d'émotion sans précédent. Des milliers de fans se sont rassemblés pour lui rendre hommage, et ses funérailles ont été suivies par une foule immense. La presse et les médias ont largement couvert l'événement, témoignant de l'impact de Cloclo sur la culture populaire.

L'Héritage de Claude François

Une Influence Durable

Claude François a laissé un héritage musical considérable. Ses chansons continuent d'être reprises et appréciées par de nouvelles générations. Il est souvent cité comme une influence majeure par de nombreux artistes français et internationaux.

Dans la Culture Populaire

La vie et la carrière de Claude François ont inspiré des films, des documentaires et des livres. Le film "Cloclo" (2012), réalisé par Florent-Emilio Siri, a permis de redécouvrir sa carrière et son impact sur la musique française.

cUne Légende Immortelle

La mort de Claude François le 11 mars 1978 a marqué la fin d'une ère, mais sa musique et son esprit continuent de vivre. Cloclo reste une figure emblématique de la variété française, un artiste dont le talent et le charisme ont transcendé les générations. Aujourd'hui, il est rappelé comme un pionnier, un innovateur et une véritable idole, dont l'héritage musical perdure.

En 1838, Samuel Morse, un inventeur et artiste américain, présente une innovation qui va bouleverser le monde des communications : le télégraphe électrique. Cette invention marque le début d'une nouvelle ère, où les messages peuvent être transmis instantanément sur de longues distances. Cet article retrace l'histoire de cette invention révolutionnaire, son fonctionnement, et son impact sur la société du XIXe siècle.

Les Origines de l'Invention

Samuel Morse, un inventeur visionnaire

Samuel Morse, initialement connu pour ses talents artistiques, s'est tourné vers l'invention après avoir été confronté aux limites des communications de l'époque. Inspiré par les découvertes en électricité, il a commencé à travailler sur un système de transmission de messages à distance.

Le contexte technologique

Dans les années 1830, les communications dépendaient principalement des messagers à cheval, des pigeons voyageurs ou des systèmes optiques comme les sémaphores. Ces méthodes étaient lentes et peu fiables, surtout sur de longues distances. Morse a vu l'opportunité d'utiliser l'électricité pour surmonter ces limitations.

Le Fonctionnement du Télégraphe Électrique

Le système Morse

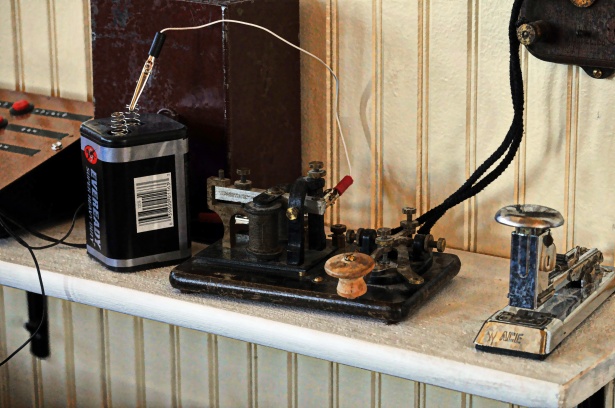

Le télégraphe de Morse repose sur un système simple mais ingénieux : un émetteur, un récepteur, et un code. L'émetteur envoie des impulsions électriques via un fil, qui sont interprétées par le récepteur sous forme de points et de traits, selon le code Morse.

Le code Morse

Le code Morse, développé par Morse et son assistant Alfred Vail, est un système de représentation des lettres et des chiffres par des séquences de points et de traits. Ce code permet de transmettre des messages complexes de manière efficace, même sur des lignes télégraphiques longues et imparfaites.

La Présentation de 1838

La démonstration publique

En 1838, Morse présente son télégraphe électrique lors d'une démonstration publique. Il réussit à transmettre un message sur une distance de plusieurs kilomètres, captivant l'audience et attirant l'attention des investisseurs et des gouvernements.

Les réactions

La présentation du télégraphe a suscité un mélange d'émerveillement et de scepticisme. Certains ont vu le potentiel révolutionnaire de l'invention, tandis que d'autres doutaient de sa viabilité à grande échelle.

L'Impact du Télégraphe Électrique

Révolution des communications

Le télégraphe électrique a radicalement transformé les communications, permettant des échanges rapides et fiables sur de longues distances. Il a été rapidement adopté par les entreprises, les gouvernements, et les médias, changeant la façon dont les informations étaient diffusées.

Influence sur la société

L'invention de Morse a eu un impact profond sur la société du XIXe siècle. Elle a facilité le commerce, renforcé les liens entre les régions éloignées, et joué un rôle crucial dans des événements historiques comme la guerre de Sécession américaine.

L'Héritage de Samuel Morse

Reconnaissance et honneurs

Samuel Morse a été largement reconnu pour son invention, recevant des honneurs et des récompenses de son vivant. Son télégraphe a posé les bases des technologies de communication modernes, y compris le téléphone et l'internet.

Le code Morse aujourd'hui

Bien que le télégraphe électrique ait été largement remplacé par des technologies plus avancées, le code Morse reste utilisé dans certains contextes, comme la communication maritime et aérienne, et par les radioamateurs.

Un tournant dans l'histoire des communications

La présentation du télégraphe électrique par Samuel Morse en 1838 a marqué un tournant dans l'histoire des communications. Cette invention a non seulement révolutionné la manière dont les informations étaient transmises, mais elle a aussi ouvert la voie à des innovations futures. L'héritage de Morse continue d'influencer notre monde connecté, rappelant l'importance de la créativité et de l'ingéniosité dans le progrès technologique.

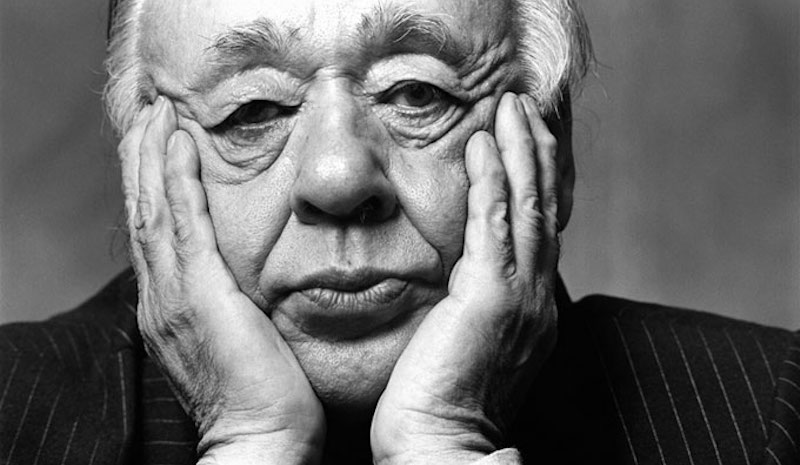

Charlie Chaplin, figure emblématique du cinéma muet, a marqué des générations par son talent inégalé et son personnage inoubliable de Charlot. Sa disparition, le 25 décembre 1977, a laissé un vide immense dans le monde artistique. Cet article revient sur les derniers instants de sa vie et l’héritage intemporel qu’il a légué.

Le Crépuscule d’une Vie Exceptionnelle

Les Dernières Années de Charlie Chaplin

Installé en Suisse depuis les années 1950, Charlie Chaplin vivait à Vevey, au Manoir de Ban, avec sa famille. Ses dernières années furent paisibles, entouré de ses proches. Malgré son âge avancé, il restait une figure respectée et admirée, incarnant l’essence même du cinéma classique.

Un Adieu le Jour de Noël

Le 25 décembre 1977, Charlie Chaplin s’éteint dans son sommeil à l’âge de 88 ans. Ce départ, coïncidant avec Noël, ajoute une dimension poignante à sa disparition. Le monde perdait alors une icône universelle, capable de transcender les frontières culturelles et linguistiques.

L’Héritage Éternel de Charlot

L'Impact de son Œuvre

Avec des chefs-d’œuvre tels que Les Temps Modernes, Le Dictateur, et La Ruée vers l’Or, Chaplin a révolutionné le cinéma. Son humour subtil et son humanisme continuent d’inspirer artistes et spectateurs. Son personnage de Charlot reste l’un des plus reconnus de l’histoire du septième art.

Une Mémoire Toujours Vivante b

Aujourd’hui, Charlie Chaplin est célébré dans le monde entier. Des musées, comme le Chaplin’s World en Suisse, témoignent de son influence durable. Ses films sont régulièrement redécouverts par de nouvelles générations, confirmant son statut de légende intemporelle.

Un Chapitre de Cinéma qui se Ferme

La mort de Charlie Chaplin marque la fin d’une ère, mais son héritage demeure immortel. À travers son œuvre, il continue de faire rire, réfléchir et émouvoir, prouvant que les plus grandes étoiles du cinéma ne s’éteignent jamais vraiment.

En 1975, TF1, la première chaîne de télévision française, passe officiellement à la couleur. Ce tournant technologique bouleverse le paysage audiovisuel, offrant une nouvelle dimension aux programmes télévisés et transformant durablement l’expérience des téléspectateurs. Retour sur ce moment historique et son impact sur la télévision en France.

Le Contexte de l’Arrivée de la Couleur sur nos petits écrans

Une Révolution Déjà en Marche

Si la télévision en couleur est déjà adoptée dans plusieurs pays, la France reste fidèle à la diffusion en noir et blanc jusqu’au début des années 1970. Avec l’introduction du système SECAM en 1967, la transition se prépare, mais son déploiement généralisé nécessite encore du temps.

TF1, Pionnière du Paysage Audiovisuel

Créée en 1935 sous le nom de Radio-PTT Vision, TF1 est une chaîne emblématique, souvent en avance sur les évolutions technologiques. L’arrivée de la couleur marque une nouvelle étape dans son histoire.

Les Premières Émissions en Couleur

Une Date Symbolique : 1er Janvier 1975

Le passage à la couleur est officialisé en début d’année, avec des émissions emblématiques diffusées dans une qualité inédite. Les journaux télévisés, les divertissements et les événements sportifs bénéficient désormais de cette innovation.

Un Changement dans les Habitudes

Pour les téléspectateurs, la couleur transforme la manière de consommer la télévision. Les foyers investissent progressivement dans des téléviseurs adaptés, malgré un coût encore élevé.

Les Répercussions Culturelles et Économiques

Une Nouvelle Dimension Visuelle

La couleur enrichit les programmes, rendant les paysages, les costumes et les scènes plus immersifs. Les spectacles comme Intervilles ou les grands rendez-vous sportifs gagnent en attrait, captivant un public de plus en plus large.

Une Impulsion pour l’Industrie

Le passage à la couleur stimule l’innovation technologique et booste l’industrie audiovisuelle. Les chaînes, les producteurs et les techniciens doivent adapter leurs méthodes de travail à cette nouvelle exigence.

Héritage de cette Révolution

Un Standard Devenu Universel

En quelques années, la couleur s’impose comme un standard incontournable. TF1, en tant que chaîne publique à l’époque, joue un rôle clé dans cette démocratisation, influençant durablement le développement de la télévision française.

L’Évolution Vers de Nouvelles Technologies

Le passage à la couleur préfigure d’autres révolutions technologiques, comme l’arrivée de la haute définition ou des écrans plats, qui continueront de transformer l’expérience télévisuelle.

Une Révolution Télévisuelle

1975 reste une année charnière pour TF1 et la télévision française. En introduisant la couleur, la chaîne ne fait pas qu’améliorer l’expérience des téléspectateurs : elle ouvre une nouvelle ère pour l’audiovisuel, où l’innovation continue de redéfinir les frontières du divertissement.

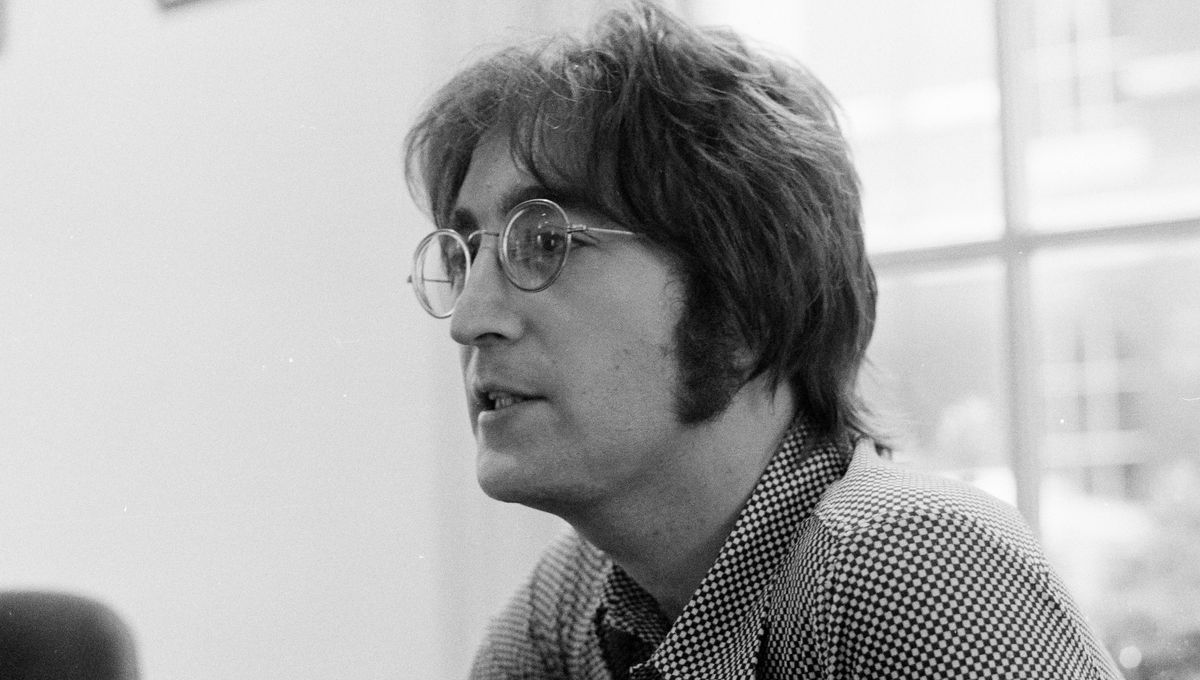

Le 8 décembre 1980, le monde de la musique et des arts visuels a été secoué par la tragédie de l'assassinat de John Lennon, membre emblématique des Beatles, sur le campus de l'Université de New York. Cet événement a non seulement mis fin à la vie d'une légende musicale, mais a également laissé une empreinte indélébile sur la société et la culture populaire. Cet article examine les circonstances de cet acte tragique, l'impact immédiat sur les fans et la communauté musicale, ainsi que les conséquences à long terme sur la sécurité des célébrités et la mémoire collective de John Lennon.

Contexte et Vie de John Lennon

Les Beatles et l'Ascension de John Lennon

John Lennon, né en 1940 à Liverpool, est devenu une figure centrale des Beatles, le groupe de rock le plus influent de l'histoire. Avec Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, Lennon a contribué à révolutionner la musique populaire dans les années 1960, apportant des innovations musicales et des messages de paix et d'amour.

Carrière Solo et Engagements

Après la dissolution des Beatles en 1970, Lennon a poursuivi une carrière solo prolifique, marquée par des albums comme "Imagine" et des chansons engagées politiquement et socialement. Son activisme pour la paix et ses prises de position publiques ont renforcé son image de porte-parole pour la non-violence et la justice sociale.

Vie Personnelle et Relations

Marié à Yoko Ono, Lennon a partagé une relation artistique et personnelle intense avec elle. Leur partenariat a été au cœur de nombreuses œuvres et performances artistiques, consolidant leur place dans la culture populaire.

La Soirée du 8 Décembre 1980

Retour à New York

Le 8 décembre 1980, John Lennon revenait à New York après avoir donné une performance au studio d'enregistrement de la Playboy Club. Il était accompagné de Yoko Ono et de son fils Sean, profitant d'une soirée tranquille après une semaine bien remplie.

Les Préparatifs du Tireur

Mark David Chapman, un fan obsédé par les Beatles et particulièrement par John Lennon, avait planifié minutieusement son acte. Installé dans un magasin de disques à l'entrée du Dakota Building, où Lennon résidait, Chapman attendait patiemment le retour de l'artiste.

L'Assassinat John Lennon

Alors que Lennon et Ono traversaient le campus, Chapman s'est approché, demandant un autographe. Après avoir obtenu la signature de Lennon, Chapman a sorti un revolver et a tiré plusieurs fois, atteignant Lennon à plusieurs reprises dans l'abdomen et l'épaule avant de tirer à nouveau dans la tête. Lennon a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été déclaré mort peu de temps après.

Réactions Immédiates et Impact Global

Choc et Incrédulité

L'annonce de la mort de John Lennon a provoqué un choc mondial. Des millions de fans à travers le globe ont exprimé leur tristesse et leur désespoir, organisant des veillées et des hommages spontanés dans les rues.

Réactions des Célébrités et de la Communauté Musicale

Des artistes et musiciens renommés ont exprimé leur chagrin, rappelant l'impact de Lennon sur leur propre carrière et sur la musique en général. Les Beatles ont eux-mêmes publiquement rendu hommage à leur ancien membre, soulignant l'importance de leur contribution collective.

Conséquences Sociales et Culturelles

L'assassinat a intensifié les discussions sur la sécurité des célébrités et les fanatiques obsessionnels. Il a également renforcé le mythe de Lennon en tant que figure pacifique et influente, amplifiant son héritage dans la lutte pour la paix et les droits civiques.

Enquête et Procès de Mark David Chapman

Arrestation et Déclarations

Mark David Chapman a été immédiatement arrêté sur les lieux de l'assassinat. Lors de son interrogatoire, il a exprimé un mélange de fascination et de haine envers Lennon, citant des frustrations personnelles et une obsession maladive comme motifs de son acte.

Procès et Verdict

Au cours du procès, Chapman a plaidé coupable d'homicide volontaire, déclarant qu'il ne pouvait plus vivre sans Lennon. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, en raison de son état mental instable au moment de l'assassinat.

4.3. Implications Juridiques et Médicales

Le procès de Chapman a soulevé des questions sur la responsabilité mentale et les critères de culpabilité. Les experts en santé mentale ont débattu de son état psychologique, influençant les pratiques futures en matière de justice pénale pour les personnes souffrant de troubles mentaux.

L'Héritage de John Lennon

Influence Musicale et Artistique

John Lennon continue d'influencer des générations d'artistes avec ses compositions et son approche innovante de la musique. Ses messages de paix et d'amour résonnent toujours dans les œuvres contemporaines, consolidant son statut de légende intemporelle.

Initiatives et Fondations en Sa Mémoire

Plusieurs initiatives et fondations ont été créées en hommage à Lennon, visant à promouvoir la paix, la non-violence et l'expression artistique. Des concerts commémoratifs et des expositions permanentes dans les musées célèbrent sa vie et son œuvre.

Impact Durable sur la Culture Populaire

L'image de John Lennon, son style et ses idéaux continuent d'être représentés dans les médias, le cinéma et la littérature. Son héritage perdure, inspirant des discussions sur la liberté artistique, l'activisme social et l'importance de la paix mondiale.

Fin d'une Icône de la Paix

L'assassinat de John Lennon à New York en 1980 a été un moment tragique qui a marqué l'histoire de la musique et de la culture populaire. La perte de ce visionnaire a non seulement affecté ses proches et ses fans, mais a également eu des répercussions profondes sur la société mondiale. Son héritage continue de vivre à travers sa musique, ses messages de paix et l'inspiration qu'il offre aux générations futures. En commémorant sa vie et son œuvre, nous honorons non seulement un artiste exceptionnel, mais aussi un symbole de résistance pacifique et de créativité sans limites.

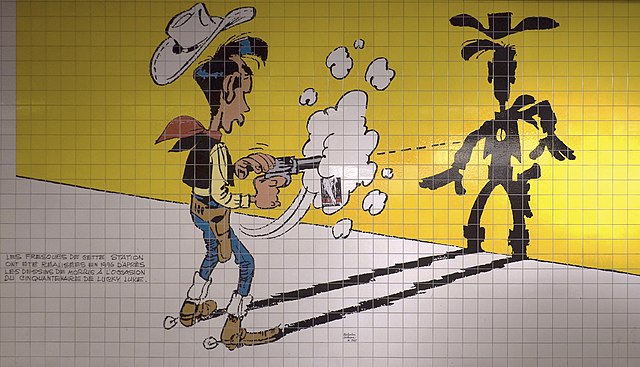

En 1946, un nouveau héros fait son apparition dans le paysage de la bande dessinée européenne : Lucky Luke. Créé par le dessinateur belge Morris, ce cow-boy solitaire et inégalé dans son tir rapide devient rapidement une figure emblématique de la culture populaire. Cet article retrace les origines de Lucky Luke, explore les premières aventures du personnage, analyse l'impact de cette création sur le monde de la bande dessinée, et examine l'héritage durable de ce héros du Far West.

Les Origines de Lucky Luke

L'Ère de la Bande Dessinée en Europe

À la fin des années 1940, la bande dessinée connaît une véritable explosion en Europe, notamment en Belgique et en France. Des artistes comme Hergé avec "Tintin" ou André Franquin avec "Spirou" posent les bases d'un art narratif et graphique qui séduira des générations de lecteurs.

Morris : Un Dessinateur Visionnaire

Maurice De Bevere, plus connu sous le pseudonyme de Morris, est un pionnier de la bande dessinée franco-belge. Avant la création de Lucky Luke, Morris travaille sur divers projets, affinant son style et développant une expertise en narration visuelle qui lui permettra de donner vie à son futur héros.

La Naissance de Lucky Luke

En 1946, Morris crée Lucky Luke, un cow-boy solitaire connu pour son incroyable rapidité au tir et son habileté à résoudre les problèmes avec ingéniosité. Inspiré par les récits du Far West et les légendes des cow-boys, Morris imagine un personnage qui incarne à la fois la bravoure et l'esprit de justice.

Les Premières Aventures de Lucky Luke

"Arizona 1880" : Le Premier Album

Le premier album de Lucky Luke, "Arizona 1880", pose les bases de l'univers du héros. Dans cette aventure, Lucky Luke arrive dans la petite ville d'Arizona pour affronter une bande de hors-la-loi qui terrorise les habitants. L'album établit le ton humoristique et les thèmes récurrents de justice et d'amitié qui caractériseront la série.

Les Personnages Fondamentaux

Dès les premières aventures, Lucky Luke rencontre des personnages mémorables tels que Rantanplan, le chien le plus stupide de l'Ouest, et les Dalton, une bande de frères malfrats récurrents. Ces personnages apportent une dimension supplémentaire à l'histoire, mêlant comédie et action.

Style Narratif et Graphique

Le style graphique de Morris, avec ses traits clairs et expressifs, et son sens de la mise en scène dynamique, font de Lucky Luke une lecture captivante. La narration combine action, humour et moments de tendresse, permettant aux lecteurs de s'attacher rapidement au héros et à ses compagnons.

L’Impact de Lucky Luke sur la Bande Dessinée

Une Popularité Grandissante

Rapidement, Lucky Luke gagne en popularité, non seulement en Belgique et en France, mais aussi à l'international. Les aventures du cow-boy solitaire deviennent des best-sellers, attirant un large public allant des enfants aux adultes.

Influence sur les Créateurs

De nombreux dessinateurs s'inspirent de l'univers de Lucky Luke, adoptant des éléments de son style narratif et graphique. La série influence également d'autres genres de bandes dessinées, montrant qu'un personnage central fort peut porter une série avec succès sur de nombreuses années.

Adaptations et Médias

La popularité de Lucky Luke entraîne des adaptations en films, dessins animés et jeux vidéo. Ces extensions médiatiques permettent à la série de toucher un public encore plus vaste et de renforcer sa place dans la culture populaire.

L’Héritage de Lucky Luke

Une Longévité Exceptionnelle

Depuis sa création en 1946, Lucky Luke continue d’être publié, avec des centaines d'albums à son actif. Cette longévité témoigne de la capacité du personnage à s'adapter aux époques tout en conservant son charme et son identité unique.

Un Symbole de la Justice et de la Liberté

Lucky Luke incarne des valeurs intemporelles telles que la justice, la liberté et le courage. Son engagement à protéger les innocents et à combattre l'injustice fait de lui un héros universel, apprécié dans de nombreuses cultures.

Impact Culturel et Éducatif

Au-delà du divertissement, Lucky Luke joue un rôle éducatif en introduisant les jeunes lecteurs à l'histoire et aux légendes du Far West. Les albums offrent une fenêtre sur une période historique tout en restant accessibles et amusants.

L’Inauguration d’un Héros du Far West en 1946

La première aventure de Lucky Luke en 1946 marque le début d'une saga légendaire dans l'univers de la bande dessinée. Créé par Morris, ce cow-boy solitaire a su captiver les lecteurs par ses aventures pleines d'action et d'humour, tout en véhiculant des valeurs de justice et de liberté. Aujourd'hui, Lucky Luke reste une icône culturelle, influençant des générations de créateurs et continuant d'enchanter un public mondial. L'héritage de Lucky Luke perdure, illustrant l'importance d'un personnage fort et attachant dans la réussite et la longévité d'une série de bande dessinée.

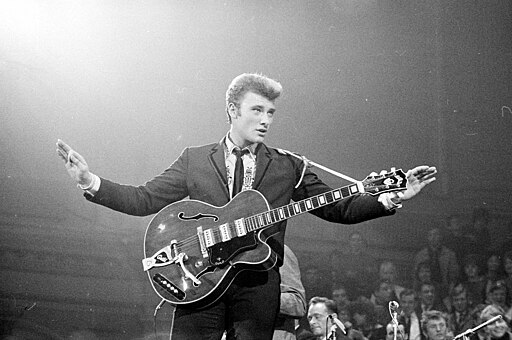

En 2017, la France a perdu l'une de ses plus grandes légendes musicales : Johnny Hallyday. Surnommé l’« Elvis Presley français », Hallyday a marqué plusieurs générations par son charisme, sa voix puissante et sa présence scénique inégalée. Avec une carrière s'étalant sur plus de cinq décennies, il a su se réinventer tout en restant fidèle à ses racines rock'n'roll. Cet article retrace le parcours exceptionnel de Johnny Hallyday, explore son influence sur la musique française et examine l'héritage qu'il laisse derrière lui.

Les Débuts d’une Étoile

Jeunesse et Premiers Pas dans la Musique

Né Jean-Philippe Smet le 15 juin 1943 à Paris, Johnny Hallyday découvre très tôt sa passion pour la musique. Influencé par les pionniers du rock américain, il se lance dans une carrière musicale audacieuse qui le distingue rapidement dans le paysage français.

Les Premiers Succès

Son premier grand succès arrive avec le titre "Laisse les filles" en 1960, suivi de nombreux autres hits qui consolident sa place de leader du rock en France. Ces années formatrices sont cruciales pour établir son style unique et sa réputation d'icône rebelle.

L’Ascension vers la Gloire

L’Âge d’Or des Années 60 et 70

Au cours des années 60 et 70, Johnny Hallyday enchaîne les tournées et les albums à succès. Des chansons comme "Que je t’aime" et "Allumer le feu" deviennent des hymnes générationnels, témoignant de son immense popularité.

Collaborations et Innovations Musicales

Hallyday collabore avec de nombreux artistes et producteurs internationaux, explorant divers genres musicaux et repoussant les limites de son art. Ces collaborations enrichissent sa discographie et renforcent son statut de pionnier.

Vie Personnelle et Image Publique

Relations et Vie Familiale

La vie personnelle de Johnny Hallyday est marquée par plusieurs mariages et une grande famille. Ses relations souvent médiatisées ajoutent une dimension humaine à sa figure publique, faisant de lui un sujet constant dans la presse.

Style et Charisme

Connu pour son style flamboyant et son charisme sur scène, Hallyday incarne l'image du rockeur passionné. Son allure et son énergie contagieuse lors de ses performances sont autant d'éléments qui ont contribué à sa légende.

Les Dernières Années et la Lutte Contre la Maladie

Continuité de la Carrière

Même à un âge avancé, Johnny Hallyday ne ralentit pas et continue de se produire sur scène, démontrant une résilience et une passion inébranlables pour la musique. Ses derniers albums et concerts témoignent de son engagement sans faille.

Diagnostique et Défis de Santé

En 2017, Hallyday est diagnostiqué avec un cancer du poumon, une épreuve difficile qui ravive l'affection et le soutien de ses fans. Sa lutte contre la maladie est suivie de près par les médias et le public, soulignant son statut de figure emblématique.

L’Adieu et les Hommages

Les Derniers Concerts

Ses dernières représentations scéniques, marquées par une émotion palpable, offrent un au revoir poignant à ses admirateurs. Ces concerts deviennent des moments de communion entre l'artiste et son public fidèle.

Décès et Réactions Nationales

Johnny Hallyday s'éteint le 5 décembre 2017, laissant un vide immense dans le cœur de millions de fans. Les hommages affluent de toutes parts, reflétant l'impact profond qu'il a eu sur la musique et la culture française.

L’Héritage de Johnny Hallyday

Influence sur la Musique Française

Hallyday a joué un rôle déterminant dans la popularisation du rock en France, inspirant de nombreux artistes et contribuant à l'évolution de la scène musicale nationale.

Mémoire et Célébrations Posthumes

Des hommages permanents, tels que des monuments, des musées et des festivals, perpétuent la mémoire de Johnny Hallyday. Son influence continue d'être célébrée à travers des rééditions d'albums, des documentaires et des expositions.

Un Modèle de Persévérance et de Passion

Au-delà de sa musique, l'histoire de Johnny Hallyday est celle d'une détermination sans faille et d'une passion inépuisable pour son art. Son parcours inspire les générations futures à poursuivre leurs rêves avec courage et dévouement.

L’Héritage d’un Rockeur Français

Johnny Hallyday n'était pas seulement un chanteur ; il était une légende vivante de la musique française, un symbole de liberté et de passion. Sa carrière exceptionnelle et son influence durable font de lui une figure incontournable de l'histoire culturelle de la France. En 2017, le monde a perdu une étoile brillante, mais son héritage musical et son esprit rebelle continuent de vibrer à travers ses chansons et l'affection de ses fans. Johnny Hallyday restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands artistes qui aient jamais porté le flambeau du rock en France.

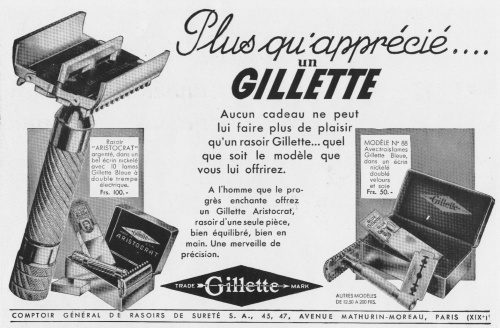

En 1901, la firme Gillette révolutionne l'industrie du rasage en lançant le premier rasoir mécanique à lame jetable. Cette invention, signée par l’ingénieur américain King C. Gillette, transforme à jamais la routine quotidienne de millions d'hommes et redéfinit le marché du rasage. Le rasoir Gillette est non seulement une innovation technologique, mais aussi un modèle économique novateur qui introduit la vente de lames de rasoir jetables, une stratégie qui reste encore aujourd'hui un pilier des entreprises modernes.

Contexte de l’Industrie du Rasage au Début du XXe Siècle

Les méthodes de rasage avant 1901

Avant l'invention de Gillette, le rasage était un processus plus long et parfois douloureux, impliquant l’utilisation de rasoirs droits, qui nécessitaient une grande habileté pour éviter les coupures. L'entretien de ces rasoirs, qui nécessitaient des affûtages réguliers, était également une contrainte. L'innovation dans ce domaine était donc primordiale pour les consommateurs à la recherche de solutions plus simples et plus sûres.

Le marché du rasage : une opportunité d’innovation

À la fin du XIXe siècle, de nombreuses entreprises cherchaient à répondre à la demande croissante de produits hygiéniques et pratiques. Le rasage n’échappait pas à cette dynamique. Gillette, fort de son expertise dans la vente de produits utilitaires, entrevoit la possibilité de combiner la commodité d’un rasoir efficace avec la stratégie économique de remplacement des lames jetables.

L’Invention du Rasoir Mécanique

L’idée de King C. Gillette

King Camp Gillette, fondateur de la société, s’inspire de l’idée d’un rasoir facile à utiliser, sûr, mais surtout à usage jetable. La révolution réside dans la lame amovible, un concept totalement nouveau. En 1901, après des années de recherches, Gillette dévoile son rasoir mécanique à lame jetable, qui élimine la nécessité d’affûter l’instrument et le rend accessible à un large public.

L’élément clé de l'innovation : la lame jetable

Le véritable coup de génie de Gillette réside dans son modèle économique : la vente de lames jetables, produites en masse, qui permettaient aux utilisateurs de changer de lame sans avoir à investir dans un nouveau rasoir. Ce système génère un marché récurrent, une stratégie devenue emblématique dans de nombreuses industries aujourd’hui, souvent appelée le modèle "razor-and-blades".

L'Impact du Rasoir Gillette sur la Société

Un produit de masse

Avec la commercialisation du rasoir Gillette, le rasage devient plus accessible, plus rapide et plus sûr. Le rasoir mécanique permet à des millions d’hommes dans le monde entier de se raser avec une précision inédite, à moindre coût. Il devient un symbole de l’époque moderne, marquant un changement dans les habitudes de consommation et dans l’industrie du soin personnel.

L'évolution vers un empire mondial

Gillette connaît un succès fulgurant, étendant sa production et ses ventes dans de nombreux pays. Cette réussite n’est pas seulement due à l’innovation technologique, mais aussi à la vision commerciale de Gillette, qui parvient à établir un réseau de distribution international, rendant son produit omniprésent sur le marché.

Un Moment Charnière dans l’Histoire de l’Industrie

Le lancement du rasoir mécanique Gillette en 1901 est une étape décisive dans l’histoire des produits de consommation. Plus qu’une simple invention, il marque le début d’une ère nouvelle où l’innovation technologique et le modèle économique s’allient pour créer des produits à la fois fonctionnels et accessibles. L’influence de cette invention se fait encore sentir aujourd'hui dans de nombreuses industries qui suivent un modèle similaire de consommables jetables et d’abonnements.

La naissance d'un écrivain peut souvent marquer un tournant dans l'histoire de la littérature et du théâtre. Eugène Ionesco, né en 1909 en Roumanie, est l'un de ces géants qui ont transformé le monde de la scène. Connu pour ses pièces absurdes et ses réflexions profondes sur la condition humaine, Ionesco reste une figure incontournable du théâtre du XXe siècle. Cet article explore ses premières années et les circonstances qui ont façonné l'écrivain et dramaturge exceptionnel qu'il allait devenir.

Les Premières Années - La Roumanie et l'Exil

Eugène Ionesco naît le 26 novembre 1909 à Slatina, en Roumanie, dans une famille bourgeoise. Sa jeunesse sera marquée par des changements géopolitiques majeurs, notamment la Première Guerre mondiale et les tensions dans la région des Balkans. La famille Ionesco, d'origine française du côté de sa mère, s'installe en France lorsqu'Eugène a 7 ans, un exil qui jouera un rôle crucial dans sa formation.

Une Enfance Partagée entre Deux Cultures

L'une des particularités de la jeunesse d'Ionesco est le mélange de cultures auquel il est exposé. D'un côté, il est nourri par la langue et la culture roumaines, et de l'autre, il grandit au contact de la langue et des traditions françaises. Cette double identité a influencé sa vision du monde, que l'on retrouve plus tard dans ses œuvres.

Les Débuts de l'Éducation

Ionesco poursuit ses études en France, d'abord à l'école primaire, puis au lycée. Très tôt, il montre un intérêt pour les lettres, mais ses premières aspirations ne semblent pas encore tourner vers le théâtre. Cependant, ce parcours scolaire en France marquera le début de son immersion dans le monde littéraire.

Le Parcours Vers le Théâtre - La Naissance d'un Dramaturge

Si Eugène Ionesco n'était pas prédestiné à devenir dramaturge, c'est bien à travers des rencontres et des expériences personnelles qu'il va se tourner vers le théâtre. Après avoir suivi des études de langue et de littérature françaises, il travaille brièvement en tant que professeur avant de se lancer dans une carrière d'écrivain. Ses premières œuvres littéraires seront influencées par la philosophie et la poésie, mais c'est le théâtre qui finira par l'absorber totalement.

La Découverte de l'Absurde

Les premières pièces d'Ionesco, telles que La Soif et la Faim (1966), montrent déjà des prémices du style qui le rendra célèbre : le théâtre de l'absurde. Il s'intéresse à la fragilité de la condition humaine et à l'incommunicabilité, des thèmes qui feront leur apparition dans ses œuvres majeures, comme La Leçon ou Rhinocéros.

L'Influence de la Seconde Guerre Mondiale

La Seconde Guerre mondiale aura une profonde influence sur Ionesco, tout comme sur de nombreux autres écrivains de l'époque. Confronté à la montée des totalitarismes et à l'absurdité du monde moderne, il intègre dans ses pièces une réflexion sur l'aliénation, la guerre et l'isolement. Cette époque devient cruciale pour comprendre la naissance de l'Ionesco dramaturge.

L'Héritage de sa Naissance - La Révolution du Théâtre

Bien que sa naissance et ses premières années n'aient pas directement révélé l'homme de théâtre qu'il allait devenir, les événements qui ont marqué son enfance et sa jeunesse ont été des catalyseurs importants pour ses futures créations. En se tournant vers le théâtre de l'absurde, Ionesco a non seulement transformé le paysage théâtral, mais a aussi offert au public une nouvelle manière de voir et de comprendre le monde.

La Réception de Ses Œuvres

Les premières œuvres de Ionesco ont été accueillies avec scepticisme par certains critiques, mais progressivement, le public et les théâtres se sont adaptés à son style unique. Des pièces comme Rhinocéros et La Leçon sont devenues des classiques du théâtre moderne, marquant l'apogée de son influence.

L'Impact Durable sur le Théâtre Contemporain

Aujourd'hui, l'héritage d'Ionesco perdure dans les théâtres du monde entier. Son approche du théâtre a inspiré de nombreux dramaturges et metteurs en scène à questionner la réalité, le langage et l'absurde. Les influences de sa naissance, de ses années de formation et de ses premières explorations intellectuelles se ressentent encore dans les œuvres contemporaines.

Avènement d'un Maître du Théâtre de l'Absurde

La naissance d'Eugène Ionesco en 1909 n'était que le début d'une carrière qui allait changer à jamais le cours de l'histoire théâtrale. Bien que ses premières années aient été marquées par l'exil et l'incertitude, elles ont constitué le terreau d'un écrivain majeur qui allait repenser les fondements mêmes du théâtre. À travers son parcours, Ionesco a laissé une trace indélébile, et son œuvre continue d'influencer de nouvelles générations de créateurs.

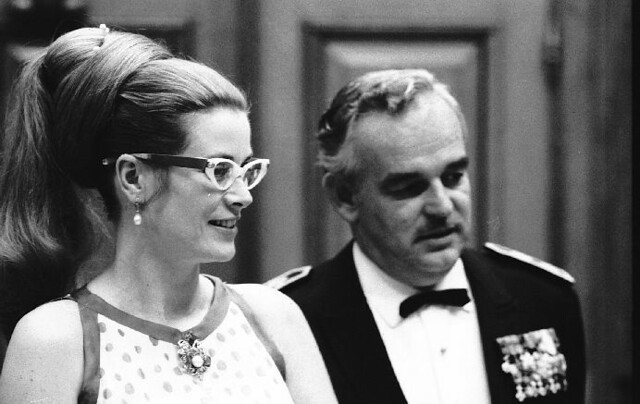

L'intronisation de Rainier III, prince régnant de Monaco, reste un événement marquant dans l’histoire de la Principauté. Ce moment clé, où tradition et modernité se sont conjuguées, a marqué le début d’une nouvelle ère pour ce petit État.

Contexte Historique

L’intronisation de Rainier III s’inscrit dans un contexte d’après-guerre, où les monarchies européennes cherchent à s’adapter à un monde en pleine mutation.

Une Principauté au Bord du Changement

Avant l’arrivée de Rainier III, Monaco connaît une période de transition. Le pays, bien que célèbre pour son casino et ses festivités, cherche à se moderniser pour attirer un nouveau public.

La Montée en Puissance de la Dynastie Grimaldi

Rainier III est issu de la prestigieuse lignée des Grimaldi, famille régnante depuis des siècles. Sa montée sur le trône en 1949 est perçue comme une opportunité pour revitaliser l’image de la Principauté.

La Cérémonie d'Intronisation

Le 19 novembre 1949, la Principauté de Monaco célèbre l’intronisation de Rainier III, une cérémonie fastueuse et chargée de symboles.

Les Préparatifs de l'intronisation

Les festivités débutent bien avant la cérémonie officielle. Monaco se pare de ses plus beaux atours : décorations, concerts et processions animent les rues.

Le Jour de l’Intronisation

Le jour même, une messe solennelle est célébrée à la cathédrale de Monaco. Rainier III prête serment devant les membres du Conseil National, affirmant son engagement envers le peuple monégasque.

Les Défis du Règne

Une fois intronisé, Rainier III doit relever de nombreux défis pour transformer Monaco en un véritable modèle de prospérité.

Diversification Économique

Conscient des limites du tourisme lié aux jeux de hasard, Rainier III met en place une stratégie visant à diversifier l’économie de la Principauté. Il attire notamment des investisseurs internationaux dans le domaine immobilier et bancaire.

Monaco sur la Scène Internationale

Sous son règne, Monaco gagne en visibilité sur la scène mondiale, notamment grâce au mariage du prince avec l’actrice Grace Kelly, en 1956. Cet événement contribue à renforcer l’image glamour de la Principauté.

Un tournant décisif pour Monaco

L’intronisation de Rainier III a marqué un tournant décisif pour Monaco. Grâce à sa vision moderniste et son engagement, le prince a su transformer la Principauté en un véritable symbole de luxe et de réussite. Aujourd’hui encore, son règne reste une source d’inspiration pour les générations futures.

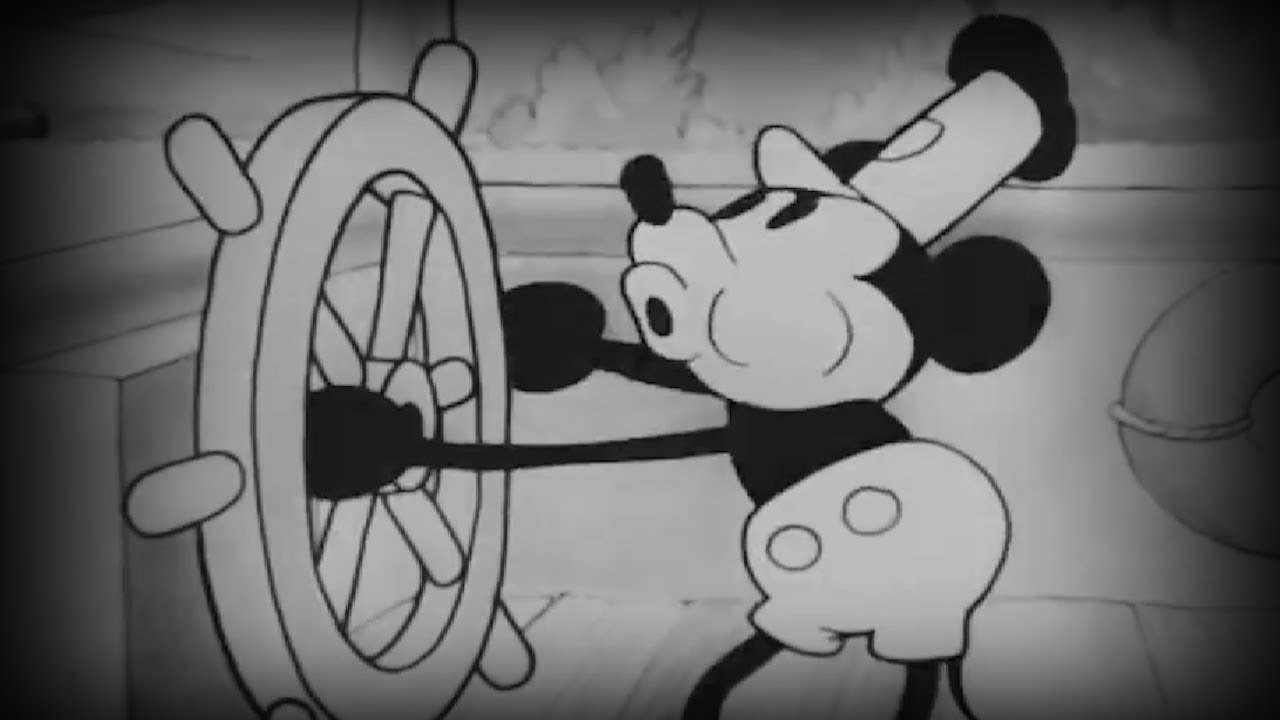

Mickey Mouse, l'un des personnages les plus emblématiques et aimés au monde, est né de l’imagination de Walt Disney et Ub Iwerks en 1928. Avec ses grandes oreilles rondes et son sourire contagieux, Mickey incarne l'esprit joyeux et l'inventivité du studio Disney. Son apparition sur grand écran a marqué le début d'une révolution dans l'animation et dans l'histoire du cinéma. Cet article retrace l’histoire fascinante de la naissance de Mickey Mouse et l'impact qu'il a eu sur l’industrie du divertissement.

Les Origines de Mickey Mouse

La genèse du personnage Mickey

Mickey Mouse n’est pas le premier personnage de Walt Disney, mais il est celui qui va marquer un tournant décisif dans l’histoire de l'animation. Avant Mickey, Disney avait créé Oswald le lapin chanceux, un personnage qui rencontrait un certain succès, mais un désaccord avec son distributeur le contraint à perdre les droits sur ce dernier. C'est ainsi que naît l'idée de Mickey, un nouveau personnage, plus joyeux et plus accessible, qui pourrait porter les valeurs de Disney.

La première apparition de Mickey Mouse

Le 18 novembre 1928, Mickey fait sa première apparition dans le court-métrage Steamboat Willie. Ce dessin animé, qui est l'un des premiers à inclure du son synchronisé, connaît un succès immédiat. Mickey, avec sa personnalité espiègle et son apparence unique, capte rapidement l’attention du public. Sa popularité grandit de manière exponentielle, et il devient vite l'icône du studio Disney.

Mickey, Symbole de l'Innovation

L’ère du dessin animé sonore

La grande innovation de Mickey Mouse réside dans son rôle dans l’introduction du son synchronisé dans les dessins animés. Steamboat Willie ne fut pas seulement un succès grâce à son animation, mais aussi pour sa bande sonore, réalisée avec des effets et une musique qui accompagnaient parfaitement les actions à l'écran. Ce film a révolutionné l'industrie de l’animation et propulsé Disney au sommet du cinéma d'animation.

L'évolution de Mickey au fil des années

Après Steamboat Willie, Mickey a rapidement évolué. De ses premières apparitions où il n’était qu’un personnage comique aux côtés de ses amis tels que Minnie Mouse et Pluto, il est devenu plus mature et plus en accord avec les valeurs d'optimisme et de bonheur chères à Disney. Il est passé d'un simple personnage de dessins animés à une figure mythologique, incarnant l'esprit de Disney et de la joie partagée à travers le monde.

Mickey Mouse, Icône Culturelle

Un ambassadeur du monde de Disney

Mickey Mouse n’est pas seulement un personnage de dessin animé ; il est devenu un ambassadeur de tout un univers. Dès son apparition, Mickey a été utilisé pour promouvoir le studio Disney et ses productions, mais aussi pour élargir l’influence de Disney à travers des produits dérivés, des bandes dessinées et même des parcs à thème. Mickey est désormais l'emblème de la culture populaire mondiale, avec des millions de fans à travers les générations.

L'impact de Mickey sur l'industrie du divertissement

La naissance de Mickey a eu un impact profond non seulement sur l'animation, mais aussi sur la manière dont les personnages sont perçus dans l’industrie du divertissement. Il a ouvert la voie à de nombreux autres personnages de dessins animés qui, tout comme lui, sont devenus des icônes culturelles. Mickey a également permis à Disney de se diversifier dans de nouveaux secteurs tels que les parcs à thème et la musique, devenant ainsi un pilier de la culture médiatique mondiale.

L'Héritage de Mickey Mouse

Une longévité exceptionnelle

Depuis sa première apparition en 1928, Mickey Mouse est resté pertinent et populaire. En plus d’être une icône du cinéma d’animation, il a traversé les décennies en s'adaptant aux changements sociaux et culturels. Des bandes dessinées aux films d’animation modernes, Mickey reste une figure incontournable de la culture populaire. Il a également inspiré de nombreux artistes et créateurs dans le monde entier, témoignant de son influence durable.

Mickey aujourd’hui : Une figure toujours vivante

Aujourd’hui, Mickey Mouse est plus vivant que jamais. Il fait partie des incontournables parcs à thème Disney et continue d’apparaître dans des séries animées et des films. Des générations de fans continuent de l’admirer et de l’aimer. L’héritage de Mickey Mouse est un témoignage de l’impact durable qu’un personnage peut avoir sur la culture mondiale, et il restera sans doute une figure essentielle dans l’univers Disney.

Un Personnage Inoubliable de l'Histoire de l'Animation

La naissance de Mickey Mouse marque un tournant dans l’histoire du cinéma d’animation. En 1928, un personnage au design simple mais à l'énergie débordante est né et a profondément changé l’industrie du divertissement. Mickey n’est pas seulement un personnage de dessin animé, mais un symbole d’innovation, de joie et de persévérance. Avec ses grandes oreilles et son sourire intemporel, Mickey continue de captiver des millions de personnes dans le monde entier, et son héritage ne cessera jamais de croître.

Entre 1940 et 1944, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, met en place une propagande massive pour diffuser ses idéaux, justifier sa politique de collaboration avec l’Allemagne nazie et imposer une nouvelle vision de la France. Cet appareil de propagande, qui infiltre tous les aspects de la société, de l’éducation aux médias, est destiné à contrôler l'opinion publique, marginaliser la résistance et promouvoir un retour aux valeurs conservatrices. L'étude de cette propagande révèle les techniques employées par Vichy pour assoir son autorité et ses liens avec l'occupant allemand.

Les fondements idéologiques de la propagande de Vichy

Les valeurs du régime : "Travail, Famille, Patrie"

Le régime de Vichy promeut des valeurs traditionnelles, symbolisées par sa devise « Travail, Famille, Patrie ». Pétain cherche à rompre avec l'idéal républicain en valorisant le retour à la terre, la piété et la structure familiale traditionnelle. Cette idéologie sert de base à la propagande officielle, qui oppose le modèle du « redressement moral » de Vichy à celui de la France républicaine, perçue comme décadente et corrompue.

La collaboration comme stratégie politique

Vichy, tout en conservant une certaine autonomie apparente, adopte une politique de collaboration active avec l’occupant nazi. Cette collaboration est présentée au public comme une nécessité pragmatique pour protéger les Français et garantir une stabilité en période d’occupation. En glorifiant cette approche, Vichy tente de justifier ses actions et de légitimer ses choix politiques.

Les outils de la propagande de Vichy

Les médias sous contrôle

La presse, la radio et le cinéma deviennent les principaux vecteurs de la propagande de Vichy. Le gouvernement exerce un contrôle strict sur les contenus, imposant la censure et diffusant des messages favorables au régime. La radio, en particulier, est utilisée pour des discours patriotiques de Pétain, destinés à rassurer et influencer les masses. Les journaux, quant à eux, publient des articles glorifiant l'effort national et dénonçant les ennemis de l'intérieur, notamment les résistants et les communistes.

L'éducation et la jeunesse

Vichy met en place un système éducatif visant à former une jeunesse fidèle à ses idéaux. Les programmes scolaires sont remaniés pour enseigner les valeurs du régime, et des organisations de jeunesse, comme les Chantiers de la jeunesse, sont créées pour inculquer l’obéissance et l’attachement à la patrie. Ces efforts visent à faire des jeunes le pilier de la « Révolution nationale » de Vichy.

Cibles et stratégies de la propagande vichyste

La persécution des « ennemis intérieurs »

La propagande de Vichy contribue à alimenter l’antisémitisme et à stigmatiser certains groupes sociaux. Les juifs, les francs-maçons, les communistes et les résistants sont désignés comme des ennemis de la nation, responsables de la décadence morale de la France. Cette rhétorique sert à justifier les lois raciales de Vichy et les persécutions contre les minorités, renforçant le contrôle social et facilitant la répression.

Valoriser Pétain comme le "sauveur" de la France

Pétain est présenté comme un héros protecteur, un guide sage qui prend des décisions difficiles pour préserver la France. Cette image paternaliste est soigneusement cultivée pour inspirer le respect et l’obéissance au régime. À travers des affiches, des discours radiodiffusés et des événements publics, le maréchal est érigé en symbole de stabilité et de renouveau pour une France en crise.

Les effets et les limites de la propagande de Vichy

L'impact sur l'opinion publique

La propagande de Vichy réussit à influencer une partie de la population, qui adhère aux valeurs conservatrices promues par le régime et voit en Pétain un guide légitime. Cependant, avec le temps et les difficultés économiques croissantes, une partie des Français se montre sceptique, voire critique envers le régime. La montée en puissance de la résistance et les informations diffusées par la BBC finissent par contrebalancer la propagande vichyste.

Les contradictions et l’échec final

Les incohérences entre la rhétorique de Vichy et la réalité de la collaboration avec l'occupant deviennent de plus en plus visibles. Les exactions allemandes et la déportation de citoyens français, notamment juifs, renforcent l’hostilité au régime. En 1944, avec la libération de la France, la propagande de Vichy apparaît comme un échec : au lieu de susciter un consensus, elle a contribué à la fracture de la société française et à l’isolement du régime.

Mécanismes et objectifs sous l’occupation allemande

La propagande de Vichy a été un outil central du régime pour imposer ses valeurs, justifier sa collaboration avec l’occupant et réprimer les oppositions. En diffusant une vision idéalisée de la France traditionnelle et en glorifiant l'autorité de Pétain, Vichy a cherché à modeler l'opinion publique et à discréditer les opposants. Pourtant, cette propagande, malgré ses réussites initiales, a fini par se heurter aux réalités de l’occupation et aux aspirations des Français à la liberté. Elle incarne aujourd'hui un exemple puissant de manipulation idéologique en temps de crise et souligne les dangers d’un pouvoir autoritaire appuyé sur une propagande omniprésente.

Le 10 novembre 1960, Édith Piaf entre en studio pour enregistrer ce qui deviendra l'un des titres les plus emblématiques de sa carrière : Non, je ne regrette rien. Ce morceau, composé par Charles Dumont et écrit par Michel Vaucaire, capte l’essence même de la chanteuse et de son parcours de vie tumultueux. Cette chanson, qui résonne encore dans les cœurs des générations successives, s’impose non seulement comme un succès musical, mais aussi comme une véritable déclaration d’indépendance et de résilience.

La genèse de "Non, je ne regrette rien"

Un moment clé dans la carrière de Piaf

À l’aube des années 1960, Édith Piaf est une figure incontournable de la chanson française. Cependant, elle traverse une période difficile, affaiblie par des problèmes de santé et les séquelles de nombreux accidents. Malgré ces épreuves, elle conserve une passion ardente pour la scène et la musique. C’est dans ce contexte que Non, je ne regrette rien voit le jour, offrant à Piaf une opportunité d’exprimer toute la force de son caractère.

Une première réaction inattendue

Lorsque Charles Dumont propose sa composition à Piaf, celle-ci, d’abord sceptique, n’y accorde que peu d’attention. Ce n'est qu'après que Dumont ait insisté pour lui jouer la chanson que Piaf est touchée par la mélodie et les paroles. Dès les premières notes, elle est frappée par l’intensité du morceau, et accepte finalement de l'enregistrer, marquant ainsi un tournant dans son répertoire.

Une composition sur mesure pour une légende

La mélodie et les paroles, fruits d’une collaboration exceptionnelle

Charles Dumont compose cette mélodie puissante et grave, en écho à la vie de Piaf, tandis que Michel Vaucaire en écrit les paroles. Le texte reflète la philosophie de Piaf, marquée par l’acceptation de ses épreuves et un refus de céder aux regrets. Ces paroles, qui célèbrent l’acceptation et la résilience, entrent en parfaite résonance avec le parcours de Piaf, et la chanteuse se les approprie d’une manière qui touche profondément son public.

Un succès immédiat et fulgurant

Lors de la sortie du disque en décembre 1960, la chanson connaît un succès fulgurant. Non, je ne regrette rien grimpe rapidement en tête des classements en France. Le public est captivé par la puissance du message et l’interprétation sincère de Piaf, qui donne l’impression de chanter pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui refusent de céder à la douleur du passé.

L'impact historique et culturel de "Non, je ne regrette rien"

Un hymne de résilience adopté par la Légion étrangère

La chanson, par son message de détermination, trouve un écho particulier auprès de la Légion étrangère française, qui adopte Non, je ne regrette rien comme un hymne de motivation pour ses soldats en guerre d’Algérie. Elle devient rapidement un symbole de courage, de sacrifice et de persévérance, marquant ainsi son intégration dans l'histoire française au-delà de la seule sphère musicale.

Une résonance mondiale

La portée de Non, je ne regrette rien dépasse rapidement les frontières de la France. Enregistrée peu de temps avant la mort de Piaf en 1963, la chanson gagne une reconnaissance internationale. Le refrain devient un cri de ralliement pour tous ceux qui choisissent de vivre pleinement leur vie, sans se laisser envahir par les regrets.

L'héritage intemporel de "Non, je ne regrette rien"

Un testament musical pour Édith Piaf

L’enregistrement de Non, je ne regrette rien incarne l’ultime déclaration d’indépendance de Piaf face aux difficultés. Épuisée physiquement, elle continue cependant de chanter avec une intensité rare, délivrant à travers cette chanson une sorte de testament émotionnel et artistique. Elle semble parler non seulement au public, mais aussi à elle-même, affirmant haut et fort son absence de regrets.

Une source d’inspiration pour les artistes et la culture populaire

Après sa disparition, Non, je ne regrette rien est reprise par de nombreux artistes du monde entier. Que ce soit dans des films, des publicités ou des interprétations sur scène, cette chanson devient un symbole universel de résilience. Dans le cinéma, elle est souvent utilisée pour illustrer des moments de décision ou de défi, perpétuant ainsi le message d’Édith Piaf et son empreinte culturelle.

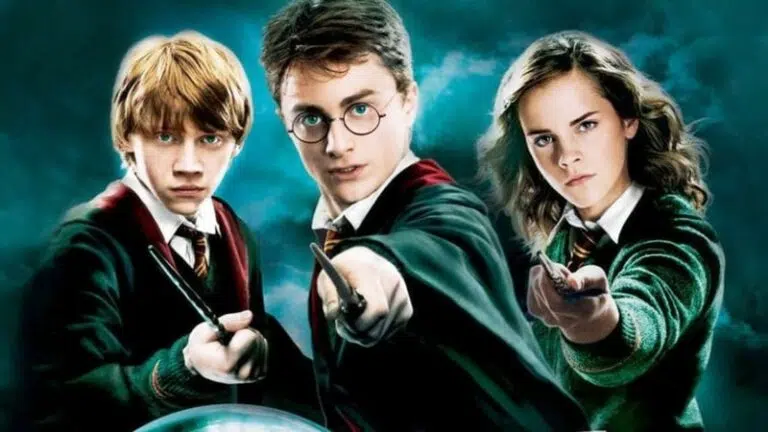

Depuis sa première parution en 1997, la saga Harry Potter, écrite par J.K. Rowling, a marqué des générations entières de lecteurs. Ce phénomène littéraire a transcendé les frontières de la littérature jeunesse pour devenir une œuvre emblématique dans la culture populaire. Comment cette série de livres, initialement destinée aux jeunes, a-t-elle réussi à séduire un public aussi large et diversifié ? Cet article vous invite à découvrir les raisons du succès mondial de Harry Potter et son impact durable sur la culture contemporaine.

L’univers magique de J.K. Rowling

Une histoire captivante

L’intrigue de Harry Potter commence de manière simple mais efficace : un jeune garçon orphelin, maltraité par sa famille adoptive, découvre qu’il est en réalité un sorcier et qu’il est destiné à accomplir de grandes choses. Ce postulat de départ, bien qu’universel, plonge le lecteur dans un monde magique empli de mystères et d’aventures.

La richesse du monde sorcier

Au-delà de l’histoire, ce qui fait la force de la saga, c’est l’univers détaillé et cohérent dans lequel elle se déroule. L’auteure a créé une myriade de personnages, de créatures et d’éléments magiques comme le Poudlard Express, le Choixpeau magique ou encore le vif d’or. Cet univers captivant et immersif est l’une des clés de l’engouement suscité par Harry Potter.

Un phénomène éditorial sans précédent

Des chiffres records pour la saga Harry Potter

La série Harry Potter est l’une des sagas littéraires les plus vendues de l’histoire, avec plus de 500 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. Traduites en plus de 80 langues, les aventures du jeune sorcier ont réussi à séduire des lecteurs de tous âges et de toutes cultures.

Un impact économique majeur

En plus des ventes de livres, la franchise Harry Potter a généré des milliards de dollars grâce à son adaptation cinématographique, ses produits dérivés et ses parcs à thèmes. Ce succès économique témoigne de l’ampleur du phénomène Harry Potter, qui dépasse largement le cadre littéraire pour s’inscrire dans une dimension commerciale.

Des personnages attachants et intemporels

Harry, Hermione, et Ron : des héros proches des lecteurs

Les personnages principaux de la saga, Harry, Hermione, et Ron, ont tous une personnalité riche et évolutive. Les lecteurs peuvent facilement s’identifier à leurs doutes, leurs peurs, et leurs aspirations. Cette proximité émotionnelle entre les personnages et le public explique en grande partie la fidélité des fans de Harry Potter.

Un casting de personnages secondaires mémorables

Outre le trio principal, la saga est peuplée de personnages secondaires fascinants comme Albus Dumbledore, Severus Rogue, et Hagrid. Ces personnages apportent chacun une dimension unique à l’histoire, rendant l’univers de Harry Potter encore plus complexe et intéressant.

Un héritage culturel et intergénérationnel

L’impact de Harry Potter sur la culture populaire

La saga a influencé de nombreux aspects de la culture populaire, notamment le cinéma, la littérature, et même la mode. Des expressions comme "moldus" sont entrées dans le langage courant, et des éléments de l’univers de Harry Potter sont devenus des références culturelles partagées.

La communauté des fans et l’univers étendu

L’univers Harry Potter a également donné naissance à une vaste communauté de fans, avec des conventions, des forums et des fanfictions. Cette communauté active a contribué à faire perdurer la magie de la saga, même après la fin de la publication des livres et la sortie des films.

Une saga littéraire

Harry Potter n'est pas seulement une saga littéraire, c'est un véritable phénomène mondial qui a su captiver et influencer des millions de lecteurs à travers le monde. Grâce à un univers riche, des personnages attachants et des thèmes universels, la série est devenue une œuvre incontournable de la littérature moderne. L'héritage de Harry Potter se ressent encore aujourd'hui, avec des générations de fans qui continuent de partager et de transmettre la magie de ce monde fascinant.

En 1976, un vol spectaculaire secoue Nice et entre dans la légende sous le nom de "casse du siècle". Ce n’est pas un braquage classique, mais un coup minutieusement préparé, où une équipe de cambrioleurs dirigée par Albert Spaggiari perce les coffres de la Société Générale de Nice en passant par les égouts de la ville. L’audace et l’ingéniosité de ce vol le font entrer dans l’histoire, révélant une organisation exceptionnelle et un crime presque sans violence. Cet article revient sur les détails de cette affaire fascinante, depuis sa préparation jusqu’à l’évasion rocambolesque de son cerveau.

La préparation méticuleuse du casse

Albert Spaggiari, un personnage hors du commun

Albert Spaggiari, ancien militaire et photographe, est un homme qui ne passe pas inaperçu. Avec des convictions politiques radicales et un goût prononcé pour le risque, il est fasciné par les grandes aventures criminelles. En 1976, il élabore le plan d’un cambriolage hors norme, décidant de s’attaquer à la salle des coffres de la Société Générale de Nice.

Le plan : une infiltration par les égouts de Nice

Spaggiari et son équipe décident d’accéder à la salle des coffres en creusant un tunnel à partir des égouts de Nice. Ils élaborent minutieusement ce plan pendant plusieurs mois, étudiant les plans des égouts et préparant le matériel nécessaire pour percer les murs épais de la banque. Le plan repose sur une connaissance approfondie des sous-sols de la ville et une synchronisation parfaite.

Le casse du siècle

Une opération de plusieurs jours

Le 16 juillet 1976, Spaggiari et son équipe passent à l’action. Ils pénètrent dans la salle des coffres en creusant un trou dans le sol, et se retrouvent face à des centaines de coffres remplis de bijoux, d’argent et d’objets précieux. Ils opèrent dans la salle des coffres durant près de deux jours sans interruption, prenant le temps de fouiller chaque compartiment.

"Sans armes, ni haine, ni violence"

L’un des aspects marquants de ce vol est l’absence totale de violence. Spaggiari et ses complices n’ont pas recours aux armes et n’ont pas cherché à menacer qui que ce soit. Ils laissent même un message provocateur inscrit à la craie sur le mur de la salle des coffres : "Sans armes, ni haine, ni violence." Ce slogan devient le symbole de l’audace du casse et la signature d’un coup de maître.

Les répercussions du vol et l'enquête

Une somme astronomique dérobée

Au total, les cambrioleurs s’emparent de l’équivalent de plusieurs dizaines de millions de francs, une somme considérable pour l’époque. Le casse de Nice est immédiatement surnommé "le casse du siècle" par la presse, fascinée par l’audace de l’opération et le charisme de Spaggiari, dont l’identité sera rapidement révélée par les enquêteurs.

L’enquête policière et l’arrestation de Spaggiari

Malgré leur discrétion, Spaggiari et certains membres de son équipe finissent par être identifiés et arrêtés. La police découvre des indices qui mènent jusqu’à eux, et Albert Spaggiari est inculpé pour ce braquage. Cependant, il refuse de révéler le nom de ses complices et reste fidèle à un code de silence. Sa personnalité charismatique et son attitude défiante attirent l’attention des médias, qui suivent de près son procès.

La spectaculaire évasion de Spaggiari

Le coup d’éclat au tribunal

Au cours de son procès, Albert Spaggiari va orchestrer l’un des épisodes les plus rocambolesques de cette affaire. Le 10 mars 1977, alors qu’il est entendu par le juge, il simule un malaise pour détourner l’attention des gardes. Il saute alors par la fenêtre du tribunal et prend la fuite, se lançant dans une cavale spectaculaire.

Une cavale légendaire

La fuite de Spaggiari fait les gros titres, et malgré les recherches intensives de la police, il réussit à échapper à la capture. Sa cavale dure jusqu’à sa mort en 1989, sans que la police ne réussisse à mettre la main sur lui. Il continue, durant sa fuite, de fasciner le public par ses déclarations provocatrices et son refus de se rendre, renforçant ainsi sa légende.

L’impact et l’héritage de l’affaire des égouts du paradis

Un coup qui marque les esprits et l’histoire du crime

Le casse de Nice reste dans les mémoires comme l’un des vols les plus audacieux et spectaculaires de l’histoire. L’absence de violence et la méthode employée, qui combine intelligence et maîtrise technique, en font un exploit salué presque comme une prouesse par certains. Cette affaire devient un mythe dans l’histoire criminelle française.

Les changements dans la sécurité bancaire

L’affaire des égouts du paradis entraîne une révision des systèmes de sécurité dans les banques françaises. Le casse met en évidence la vulnérabilité de certaines institutions financières et pousse les établissements bancaires à renforcer leurs dispositifs de sécurité, notamment dans les sous-sols et les salles des coffres.

L’incroyable vol de la Société Générale de Nice

L’affaire des égouts du paradis reste un symbole de l’audace et de l’ingéniosité d’un groupe de cambrioleurs ayant mené à bien l’un des casses les plus célèbres de l’histoire. Albert Spaggiari, figure controversée, est devenu malgré lui une icône du crime organisé, et son évasion spectaculaire a achevé de le transformer en personnage légendaire. Ce casse a non seulement marqué l’histoire de Nice, mais a également influencé durablement les pratiques de sécurité bancaire, laissant une empreinte durable dans l’imaginaire collectif.

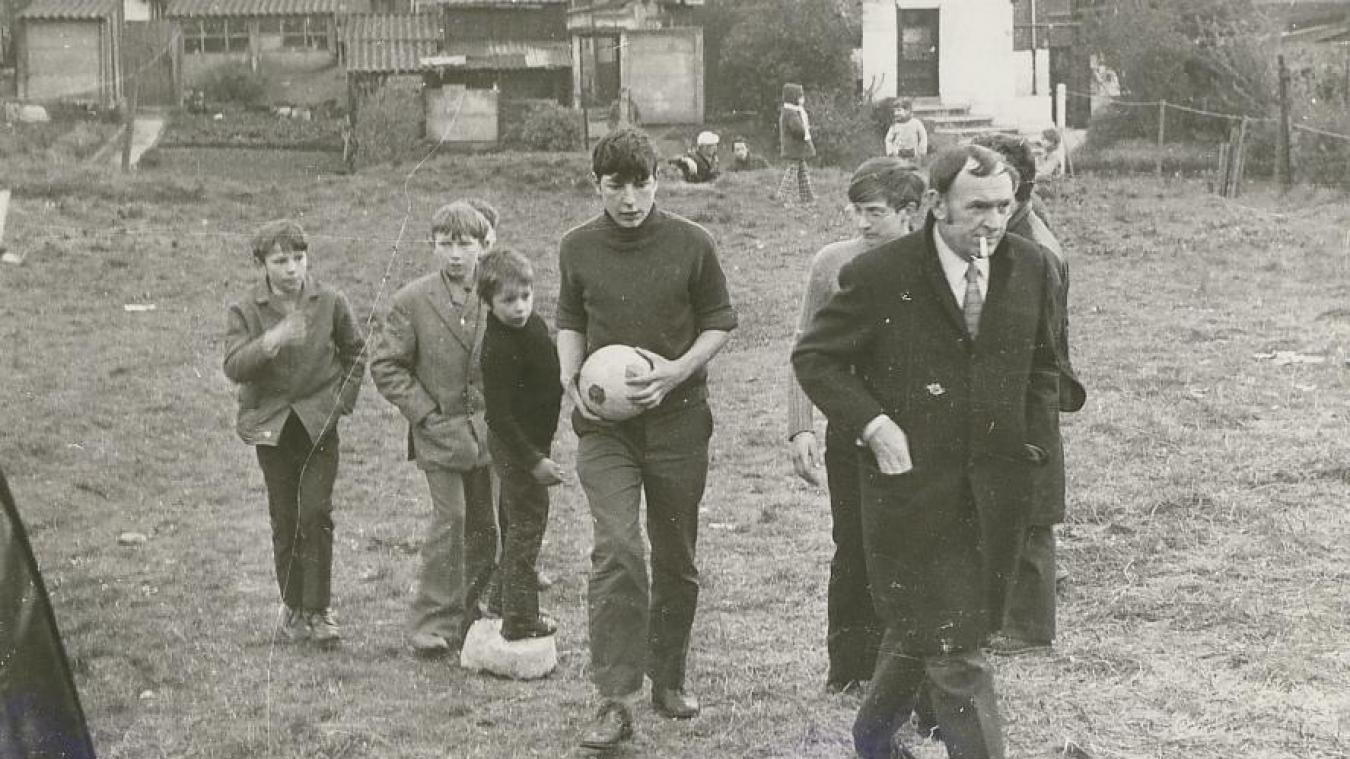

En avril 1972, le corps de Brigitte Dewèvre, une adolescente de 15 ans, est retrouvé dans une carrière désaffectée à Bruay-en-Artois, dans le nord de la France. Ce meurtre provoque un choc dans une région marquée par les tensions de classes sociales entre mineurs et notables. Très vite, l’affaire devient un symbole de la lutte des classes, et le déroulement de l’enquête polarise l’opinion publique. Les investigations, les pistes, et les rebondissements judiciaires, entre soupçons et manques de preuves, font de cette affaire un mystère qui divise encore aujourd'hui.

Découverte et premiers éléments de l’affaire

La découverte du corps de Brigitte Dewèvre

Le 6 avril 1972, le corps sans vie de Brigitte Dewèvre, adolescente d'origine modeste, est découvert dans une carrière de Bruay-en-Artois. La victime porte des traces de violence, laissant présager une mort brutale. Cette découverte ébranle immédiatement la région, en particulier la communauté minière, dont la vie est souvent difficile.

Le contexte social et les tensions locales

À Bruay-en-Artois, une petite ville minière, les divisions sociales sont prononcées. La communauté ouvrière vit dans des conditions précaires, tandis qu'une petite élite de notables semble détachée des préoccupations des classes populaires. Ce meurtre tragique se déroule ainsi dans un contexte où les tensions sociales et économiques sont déjà palpables, ce qui influencera la perception de l’affaire.

Les premières pistes et l’arrestation de Pierre Leroy

Le notaire Pierre Leroy, principal suspect

L'enquête initiale se concentre rapidement sur Pierre Leroy, un notaire de la région, figure respectée et issue de la bourgeoisie locale. Le juge d’instruction de l’affaire, Henri Pascal, semble convaincu de sa culpabilité, même si les preuves concrètes manquent. Pierre Leroy est arrêté et placé en détention provisoire.

Les zones d’ombre autour des preuves

Les preuves matérielles contre Leroy sont minces, mais le juge Pascal est persuadé que le mobile pourrait être lié aux rapports de classe. L'absence de preuves tangibles et de témoins directs fait cependant douter de la solidité de cette accusation. Cet aspect de l’enquête soulève des débats et critiques, et la presse commence à s'emparer de l'affaire.

L’emballement médiatique et la dimension sociale de l’affaire

La couverture médiatique et la polarisation de l’opinion publique

L'affaire prend une dimension nationale lorsque la presse se saisit du dossier, transformant le meurtre en symbole de la lutte des classes. Des journalistes, militants et personnalités de gauche s'indignent de la lenteur de l'enquête et du traitement favorable, selon eux, dont bénéficierait Pierre Leroy en tant que notable.

Le rôle des intellectuels et des figures publiques

Des intellectuels et des personnalités, comme l’avocat Roland Dumas, interviennent publiquement pour dénoncer l'injustice de l'affaire. Certains voient dans ce meurtre l'illustration d'une violence symbolique exercée par les classes privilégiées sur les plus défavorisés. Cette mobilisation accroît la tension dans la région et attire davantage l’attention sur les divisions sociales.

L’évolution de l’enquête et le manque de preuves

La libération de Pierre Leroy

Faute de preuves suffisantes, Pierre Leroy est finalement libéré. Bien que l'accusation repose essentiellement sur des soupçons, sa libération ravive les débats et la colère d'une partie de l’opinion publique, qui voit en cela un privilège réservé aux élites.

Les autres pistes négligées

Certaines pistes alternatives, qui auraient pu conduire à d'autres suspects, semblent avoir été négligées. Ces pistes incluent des interrogations sur la vie personnelle de la victime et d’autres relations locales qui auraient pu être liées au crime. Ce manque d’investigation approfondie dans d'autres directions suscite des critiques sur la manière dont l’affaire est conduite.

Conséquences et héritage de l’affaire Bruay-en-Artois

Un échec judiciaire et une affaire non résolue

L’affaire de Bruay-en-Artois est finalement classée sans suite, faute de preuves suffisantes pour inculper qui que ce soit. Le meurtre de Brigitte Dewèvre reste à ce jour non résolu, laissant sa famille et la communauté sans réponse. Cet échec judiciaire est perçu comme symptomatique des dysfonctionnements de la justice dans une France divisée par les inégalités sociales.

Un symbole de la lutte des classes dans la France des années 1970

Au-delà de l’aspect judiciaire, l’affaire de Bruay-en-Artois devient un symbole des luttes de classe dans la France des années 1970. La méfiance entre les classes sociales, exacerbée par cette affaire, souligne les fractures au sein de la société française. Ce meurtre et les circonstances de l’enquête continuent d’alimenter les débats, illustrant les inégalités et les tensions sociales de l'époque.

Entre enquête judiciaire et lutte des classes

L'affaire de Bruay-en-Artois, restée irrésolue, demeure l'une des affaires judiciaires les plus troublantes et les plus marquantes de l’histoire moderne de la France. Le meurtre de Brigitte Dewèvre, jeune fille issue d'un milieu modeste, met en lumière les tensions sociales et la défiance envers les institutions. La dimension sociale et symbolique de l’affaire dépasse largement le simple cadre criminel et continue de hanter la mémoire collective. Aujourd'hui, cette affaire rappelle l'importance de la justice équitable et du traitement égalitaire des citoyens, quelle que soit leur origine sociale.

En 1971, la France est le théâtre d'une lutte historique pour le droit à l'avortement. À cette époque, l'avortement est toujours illégal, et des milliers de femmes subissent des avortements clandestins dans des conditions souvent dangereuses. Avec le Manifeste des 343, signé par des personnalités et des anonymes, un vent de révolte souffle sur le pays. Ce manifeste marque le début d'un mouvement décisif qui mènera à la légalisation de l'avortement quelques années plus tard. Cet article revient sur cette bataille emblématique pour les droits des femmes et les étapes qui ont jalonné ce parcours vers la liberté reproductive.

Le contexte social et juridique des années 70

La loi et la répression de l’avortement

En 1971, l’avortement est interdit en France depuis la loi de 1920, qui punit sévèrement les interruptions de grossesse et même la promotion de la contraception. Les femmes n’ont pas le droit de disposer de leur corps et risquent l’emprisonnement en cas d’avortement. Cette loi archaïque reflète une société encore très conservatrice en matière de droits des femmes.

La montée des revendications féministes

À la fin des années 60 et au début des années 70, les mouvements féministes prennent de l’ampleur en France. Inspirés par les luttes sociales aux États-Unis et dans d'autres pays, des militantes françaises réclament une égalité réelle entre hommes et femmes, notamment dans le domaine du droit à disposer de son corps. Ces militantes vont jouer un rôle central dans la bataille pour la légalisation de l’avortement.

Le Manifeste des 343, un acte de rébellion

Le texte audacieux du manifeste

Le 5 avril 1971, un manifeste, publié dans le journal Le Nouvel Observateur, fait l’effet d’une bombe. Intitulé "Je me suis fait avorter", ce texte est signé par 343 femmes qui déclarent publiquement avoir eu recours à un avortement illégal. Ce geste, audacieux et risqué, vise à briser le tabou et à dénoncer l’injustice de la loi de 1920.

La mobilisation des célébrités et des anonymes

Parmi les signataires du manifeste figurent des célébrités comme Simone de Beauvoir, Françoise Sagan et Catherine Deneuve. Leur prise de position attire l’attention des médias et du grand public, donnant une visibilité sans précédent à la question de l’avortement. Cet engagement courageux incite de nombreuses autres femmes anonymes à se joindre à la lutte et à exiger le droit de choisir.

La riposte de la société et les controverses

La réaction de la classe politique et de l’Église

Le manifeste suscite des réactions vives de la part des autorités et de l’Église catholique, qui condamnent fermement cette initiative. Des politiciens conservateurs accusent les signataires de dégrader les valeurs morales de la société française. La réprobation de l’Église, très influente à cette époque, renforce l’opposition, mais aussi la détermination des militantes à poursuivre leur combat.

La mobilisation de la population et des associations

Face aux critiques, des associations comme le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC) se mobilisent pour soutenir les femmes. Ces associations organisent des rassemblements, distribuent des informations et soutiennent les femmes souhaitant avorter, en organisant des voyages dans des pays où l’avortement est autorisé. La bataille devient alors celle de l’ensemble de la société, avec un soutien croissant des citoyens.

Les batailles juridiques et les procès médiatisés

Les procès de militantes et médecins

En parallèle, des procès de médecins pratiquant des avortements illégaux sont largement médiatisés et créent un choc dans la société française. Ces procès mettent en lumière la réalité des avortements clandestins et les souffrances des femmes. Ils contribuent à sensibiliser l’opinion publique à la nécessité d’un changement législatif.

La résistance des femmes face à la loi

Malgré la répression, des femmes continuent de se faire avorter clandestinement, au péril de leur santé. Le mouvement féministe s'intensifie pour soutenir celles qui risquent l’emprisonnement ou des complications médicales graves. Les militantes organisent des collectes de fonds pour aider les femmes en difficulté et plaident en faveur de la liberté de choisir.

Les avancées et la victoire législative

L’arrivée de Simone Veil et la préparation de la loi

En 1974, Simone Veil, nommée ministre de la Santé, prend la décision de préparer une loi pour légaliser l’avortement. Forte de sa propre expérience de militante pour les droits des femmes, elle entreprend de convaincre les parlementaires du bien-fondé de cette réforme. Son courage et son engagement feront d'elle une figure emblématique de cette lutte.

Le vote de la loi Veil et l'avènement de la liberté reproductive

Après de longs débats et une opposition farouche, la loi est votée en 1975, autorisant l’avortement sous certaines conditions. Cette victoire symbolique marque une avancée majeure dans les droits des femmes et ouvre la voie à une société plus égalitaire. La loi Veil est aujourd'hui considérée comme une étape cruciale dans l’histoire des droits humains en France.

Héritage et impact de la bataille de 1971

Une prise de conscience collective

L’année 1971 a marqué une prise de conscience collective autour des droits des femmes et de la question de l’avortement. Les mobilisations de cette époque ont joué un rôle essentiel pour sensibiliser le public aux injustices subies par les femmes, et ont contribué à transformer les mentalités.

Les luttes féministes contemporaines

L’héritage de cette bataille pour l’avortement continue de résonner dans les luttes féministes contemporaines. Les militantes d’aujourd’hui rendent hommage à celles qui se sont battues en 1971, et s'inspirent de leur courage pour défendre les droits acquis, tout en luttant contre les menaces qui pèsent encore sur la liberté de choix dans le monde entier.

Une lutte courageuse a marqué les esprits

L'année 1971 reste gravée dans l’histoire comme le point de départ d’un combat décisif pour les droits des femmes en France. Avec le Manifeste des 343 et les mobilisations qui ont suivi, les féministes ont permis une avancée historique vers la liberté de choix. Cette lutte courageuse a marqué les esprits et continue d’inspirer les générations actuelles, rappelant que les droits acquis ne sont jamais définitivement acquis et qu'il faut rester vigilant pour les préserver.

Les années 1970 en France sont marquées par une série de prises d’otages, à la fois sur le sol national et à l’international, impliquant des citoyens français. À une époque où le terrorisme politique prend une ampleur mondiale, la France doit faire face à des situations complexes qui mobilisent les autorités et bouleversent la société. Cet article revient sur cette période tendue, entre idéologies extrêmes, opérations militaires, et changements dans la gestion de crises.

Contexte international et montée des extrémismes

Les années 70 : une décennie de violence mondiale

La France, comme d'autres nations, fait face à une montée de la violence dans un monde marqué par la Guerre froide. Des groupes extrémistes, souvent influencés par des idéologies marxistes, anarchistes ou nationalistes, emploient des méthodes radicales pour faire entendre leur cause, utilisant la prise d’otages comme moyen de pression.

L'impact des conflits au Moyen-Orient

Les tensions politiques au Moyen-Orient, notamment entre Israël et les pays arabes, ont un impact direct sur l'Europe. Les conflits régionaux entraînent des actes de violence visant les pays occidentaux alliés, avec des prises d'otages dans les aéroports, les ambassades et d'autres lieux stratégiques. La France devient alors un terrain d'action pour les groupes prônant la cause palestinienne, ce qui contribue à créer une atmosphère d’insécurité.

Les prises d'otages emblématiques en France

La prise d'otages de l'ambassade d'Irak en 1973

En 1973, un groupe armé palestinien prend en otages plusieurs personnes au sein de l’ambassade d’Irak à Paris, exigeant la libération de prisonniers palestiniens. Cet événement attire l’attention internationale et force le gouvernement français à négocier sous la pression. La crise se termine par une médiation réussie, mais laisse une empreinte durable dans la gestion des futures crises.

La prise d'otages de la rue de Grenelle en 1974