Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Mythes Fondateurs

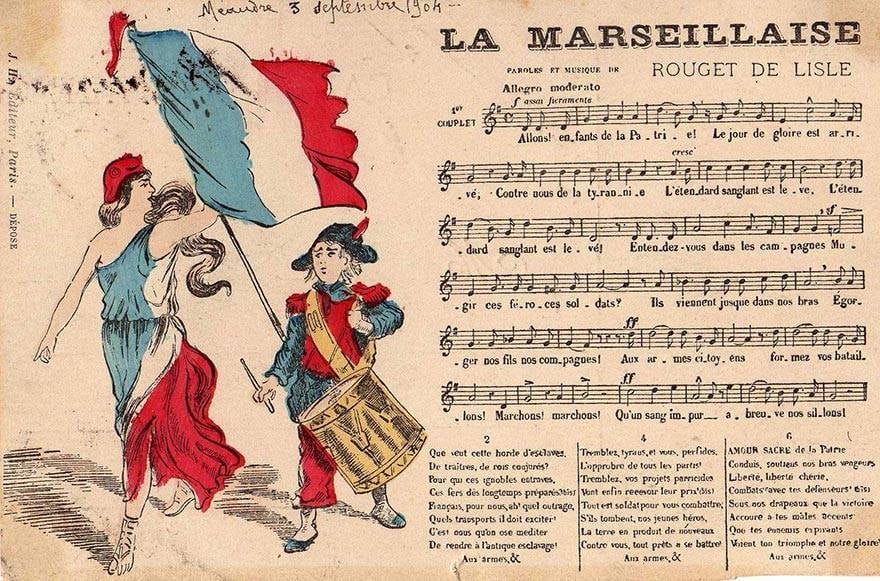

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.

Controverses et interprétations

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial.

Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.

Le siège de Fort Alamo, qui s'est déroulé du 23 février au 6 mars 1836, est l'un des événements les plus marquants de la révolution texane. Ce combat épique, bien que désespéré, a galvanisé les forces texanes et joué un rôle crucial dans leur lutte pour l'indépendance face au Mexique. Cet article retrace les événements clés de ce siège, ses héros et son impact durable sur l'histoire des États-Unis.

Contexte historique : Les tensions entre le Texas et le Mexique

La colonisation anglo-américaine

Dans les années 1820, le gouvernement mexicain a encouragé la colonisation du Texas par des colons anglo-américains pour développer la région. Cependant, des différences culturelles, politiques et économiques ont rapidement créé des tensions entre les colons et les autorités mexicaines.

La montée des revendications indépendantistes

En 1835, les tensions ont atteint leur paroxysme, conduisant à des affrontements armés. Les colons texans, inspirés par les idéaux de liberté et d'autodétermination, ont commencé à se rebeller contre le gouvernement centraliste du président mexicain Antonio López de Santa Anna.

Le siège de Fort Alamo : Un combat héroïque

Les défenseurs d'Alamo

Fort Alamo, une ancienne mission espagnole située à San Antonio, était défendu par environ 200 hommes, dont des figures légendaires comme James Bowie, William B. Travis et Davy Crockett. Ces hommes, bien que largement inférieurs en nombre, étaient déterminés à résister à l'armée mexicaine.

L'assaut final

Le siège a duré 13 jours, pendant lesquels les forces mexicaines, dirigées par Santa Anna, ont encerclé et bombardé le fort. Le 6 mars 1836, après plusieurs assauts infructueux, les Mexicains ont finalement réussi à percer les défenses. La bataille s'est terminée par la mort de presque tous les défenseurs, devenus des symboles de courage et de sacrifice.

L'impact du siège : Un catalyseur pour l'indépendance

"Remember the Alamo !"

La chute de Fort Alamo a eu un effet paradoxal : bien que ce fût une défaite militaire, elle a galvanisé les forces texanes. Le cri de ralliement "Remember the Alamo !" est devenu un symbole de résistance et a motivé les troupes texanes lors de la bataille décisive de San Jacinto le 21 avril 1836.

La naissance de la République du Texas

La victoire à San Jacinto a conduit à la capture de Santa Anna et à la signature du traité de Velasco, reconnaissant l'indépendance du Texas. En 1845, le Texas a rejoint les États-Unis, marquant le début d'une nouvelle ère pour la région.

L'héritage de Fort Alamo : Un symbole de courage et de liberté

Un lieu de mémoire

Aujourd'hui, Fort Alamo est un site historique et un musée visité par des millions de personnes chaque année. Il sert de rappel des sacrifices consentis pour la liberté et de l'esprit de résistance qui a façonné l'histoire du Texas.

Dans la culture populaire

Le siège de Fort Alamo a inspiré de nombreux films, livres et œuvres d'art, dont le célèbre film The Alamo (1960). Ces représentations ont contribué à immortaliser les héros de cette bataille et à perpétuer leur légende.

Naissance d'une Légende Texane

Le siège de Fort Alamo en 1836 est bien plus qu'un simple événement militaire ; c'est un symbole de courage, de sacrifice et de lutte pour la liberté. Bien que la bataille se soit soldée par une défaite, elle a joué un rôle crucial dans l'indépendance du Texas et continue d'inspirer des générations. "Remember the Alamo" reste un appel à se souvenir des valeurs qui ont forgé une nation.

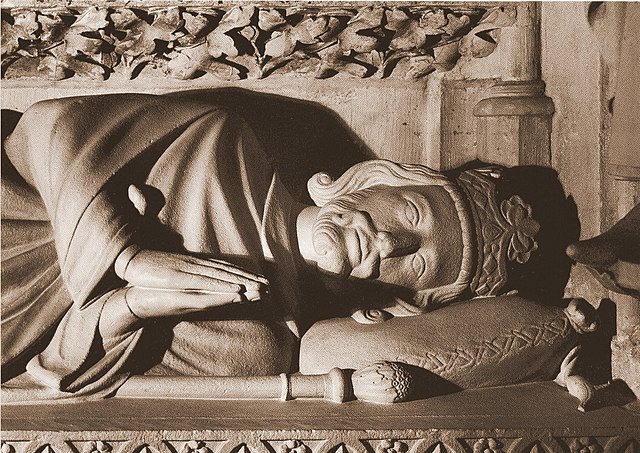

Le roi Dagobert Ier, l’un des monarques les plus célèbres de la dynastie mérovingienne, est souvent évoqué à travers la célèbre chanson populaire Le Bon Roi Dagobert. Pourtant, au-delà de cette image folklorique, il fut un souverain influent qui marqua l’histoire du VIIe siècle. Sa mort, survenue le 19 janvier 639, signe la fin d’une époque et amorce une transition politique décisive pour le royaume franc. Cet article explore les circonstances de son décès, ses réalisations et l’héritage qu’il laisse à la postérité.

Le Règne de Dagobert Ier

Une montée au pouvoir stratégique

Fils de Clotaire II, Dagobert Ier hérite du trône en 629 et parvient à unifier les royaumes francs sous son autorité. Contrairement à ses prédécesseurs, il s’efforce de consolider le pouvoir royal en s’appuyant sur des conseillers compétents comme Saint Éloi et Pépin de Landen.

Un roi bâtisseur et réformateur

Sous son règne, Dagobert développe l’administration royale, encourage les échanges commerciaux et favorise l’essor culturel et religieux. Il est notamment à l’origine de la fondation de la célèbre abbaye de Saint-Denis, qui deviendra plus tard la nécropole des rois de France.

Les Derniers Jours du Roi Dagobert

Une maladie fatale

Au début de l’année 639, Dagobert tombe gravement malade. Son état de santé se détériore rapidement, et il se retire à l’abbaye de Saint-Denis, où il reçoit les derniers sacrements. Selon les chroniques de l’époque, sa maladie serait due à des complications digestives ou à une infection, bien que les causes exactes restent incertaines.

Un décès à Saint-Denis

Le 19 janvier 639, Dagobert Ier s’éteint, entouré de religieux et de ses proches. Sa mort marque un tournant, car elle précipite la montée en puissance des maires du palais, qui exerceront une influence croissante sur le pouvoir royal.

L’Héritage et l’Influence Posthume

La succession fragile

À sa mort, son royaume est divisé entre ses fils, Clovis II et Sigebert III, sous l’influence de leurs régents respectifs. Cette fragmentation affaiblit l’autorité royale et prépare l’avènement de l’ère des « rois fainéants ».

Une mémoire entre histoire et légende

Si Dagobert Ier est aujourd’hui surtout connu grâce à une chanson humoristique datant du XVIIIe siècle, son règne demeure une période clé de l’histoire mérovingienne. Son soutien aux arts, à la religion et à l’administration royale a durablement marqué la monarchie franque.

Fin d'un Règne Légendaire

La mort du roi Dagobert Ier en 639 clôt un chapitre important de l’histoire mérovingienne. Si son règne fut marqué par des réformes notables, son décès entraîna une redistribution du pouvoir qui affaiblit progressivement la dynastie. Entre mémoire populaire et héritage historique, Dagobert reste une figure fascinante, dont l’influence dépasse largement l’image folklorique du roi distrait de la célèbre comptine.

La fête de Saint-Nicolas, célébrée chaque année avec ferveur dans de nombreuses régions d’Europe, est une tradition riche en histoire et en symbolisme. Originaire de l’Europe de l’Est et du Nord, cette célébration remonte à plusieurs siècles et continue de rassembler petits et grands autour de rituels enchanteurs et de légendes fascinantes. Cet article explore les origines de la fête de Saint-Nicolas, les diverses traditions qui l’entourent, les formes modernes de célébration, ainsi que son impact culturel durable.

Les Origines Historiques de la Fête de Saint-Nicolas

Saint Nicolas : Un Héros de la Foi

Saint Nicolas, évêque de Myre au IVe siècle, est vénéré pour sa générosité et ses miracles. Connu pour sa bienveillance envers les enfants et les pauvres, il est devenu le patron des marins, des voyageurs et des enfants. Ses actions légendaires, comme la restitution des biens volés et le sauvetage des enfants, ont façonné son image de bienfaiteur et ont inspiré la célébration de sa fête.

L’Évolution de la Célébration à Travers les Âges

Au fil des siècles, la fête de Saint-Nicolas a évolué, intégrant des éléments locaux et culturels. En Europe de l’Ouest, notamment en France, en Belgique et aux Pays-Bas, la tradition a pris des formes variées, influencées par les coutumes régionales et les échanges culturels. En Allemagne, par exemple, la figure du Père Noël s’est inspirée de Saint-Nicolas, créant une fusion unique de traditions.

Traditions et Coutumes Associées à Saint-Nicolas

La Visite de Saint-Nicolas

L’une des traditions les plus emblématiques est la visite de Saint-Nicolas lui-même ou de son assistant, souvent appelé le Père Fouettard ou Zwarte Piet. Ces personnages parcourent les rues la veille de la fête, distribuant des cadeaux et des bonbons aux enfants sages, tout en rappelant l’importance de la bonté et du comportement exemplaire.

Les Marchés de Noël et les Décorations

Les marchés de Noël jouent un rôle central dans la célébration de Saint-Nicolas. Ils sont ornés de décorations festives, de lumières scintillantes et de stands proposant des spécialités locales. Les enfants y trouvent des friandises, des jouets et participent à des activités ludiques, renforçant l’esprit communautaire et festif de la saison.

Les Spécialités Culinaires

Chaque région a ses propres délices culinaires associés à Saint-Nicolas. En Alsace, par exemple, on déguste des bredeles, de petits biscuits décorés, tandis qu’en Belgique, les spéculoos et les chocolats sont incontournables. Ces mets traditionnels ajoutent une dimension gourmande à la fête, célébrant le partage et la convivialité.

Les Célébrations Modernes de Saint-Nicolas

Adaptation aux Temps Modernes

Avec l’évolution des sociétés, la fête de Saint-Nicolas s’est adaptée pour rester pertinente. Les célébrations modernes intègrent désormais des éléments technologiques, comme les lumières LED et les animations numériques, tout en préservant les traditions ancestrales. Les réseaux sociaux permettent également de partager les festivités à une échelle mondiale, renforçant l’universalité de cette célébration.

Inclusion et Diversité

Les célébrations contemporaines tendent à être plus inclusives, intégrant diverses cultures et traditions. Cette ouverture permet à un plus grand nombre de personnes de participer et de s’approprier la fête de Saint-Nicolas, enrichissant ainsi son patrimoine culturel et favorisant le dialogue interculturel.

Événements Communautaires

De nombreuses communautés organisent des événements spéciaux pour célébrer Saint-Nicolas, tels que des défilés, des concerts et des spectacles théâtraux. Ces initiatives renforcent les liens sociaux et offrent des moments de partage et de joie collective, perpétuant l’esprit de générosité et de bienveillance propre à la fête.

L'Impact Culturel de Saint-Nicolas

Influence sur l'Art et la Littérature

Saint-Nicolas a inspiré de nombreuses œuvres artistiques et littéraires au fil des siècles. Des peintures médiévales aux contes modernes, sa figure continue de fasciner les artistes et les écrivains, témoignant de son influence durable sur la culture et l’imaginaire collectif.

Symbolisme et Valeurs

La fête de Saint-Nicolas véhicule des valeurs universelles telles que la générosité, la bienveillance et le respect des traditions. Ces symboles jouent un rôle essentiel dans la transmission de ces valeurs aux générations futures, contribuant à la construction d’une société plus solidaire et empathique.

Influence Mondiale

Bien que principalement célébrée en Europe, la fête de Saint-Nicolas a une portée mondiale grâce à la migration et à la mondialisation culturelle. De nombreux pays ont adopté et adapté les traditions, créant une mosaïque de célébrations enrichissantes et diversifiées, témoignant de l’universalité des thèmes abordés par cette fête.

Une Tradition Centenaire qui Illumine les Fêtes de Noël

Fêter Saint-Nicolas, c’est honorer une tradition séculaire qui a su traverser les époques et les frontières, adaptant ses coutumes tout en préservant son essence. De ses origines historiques à ses manifestations contemporaines, cette célébration continue de rassembler les communautés autour de valeurs de générosité et de partage. En perpétuant ces traditions, nous contribuons à maintenir vivante une partie précieuse de notre patrimoine culturel, assurant que l’esprit de Saint-Nicolas continue de briller dans nos cœurs et nos foyers.

Le mystère des Cathares et leur lien supposé avec le Saint Graal est un sujet fascinant qui continue de captiver les historiens et les amateurs d’ésotérisme. Ce mouvement religieux médiéval, considéré comme hérétique par l'Église catholique, a vu son histoire intimement liée à la quête du Graal, ce mythe légendaire de la quête spirituelle et matérielle ultime. Cet article explore les croyances des Cathares, leur persécution par l'Église, et les hypothèses qui les lient au mystère du Saint Graal.

Qui étaient les Cathares ?

Origines du mouvement cathare

Le catharisme était un mouvement religieux chrétien qui s'est développé en Europe occidentale, notamment dans le sud de la France, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Inspirés par le dualisme, les Cathares croyaient en deux principes fondamentaux : le Bien, symbolisé par Dieu, et le Mal, représenté par le monde matériel, corrompu et dominé par Satan.

Croyances et pratiques cathares

Les Cathares rejetaient les dogmes de l'Église catholique, considérant cette dernière comme corrompue et trop liée au pouvoir temporel. Ils prônaient une vie de pureté spirituelle, loin des biens matériels, et considéraient que l'âme était prisonnière du corps, lequel appartenait au monde du Mal. Leur sacrement principal était le "consolamentum", un rite de purification spirituelle.

Une société alternative

La société cathare s’organisait autour d’une hiérarchie simple. Les croyants suivaient les enseignements des "parfaits", qui étaient des figures religieuses menant une vie ascétique et spirituelle. Ce mouvement, qui prônait la simplicité et l'égalité, était en opposition directe avec la richesse et l'influence de l'Église catholique de l'époque.

La Croisade contre les Albigeois et la Fin des Cathares

La répression catholique

Le succès croissant des Cathares, en particulier dans le Languedoc, menaçait l'autorité de l'Église catholique. En 1209, le pape Innocent III lança la croisade des Albigeois pour éradiquer l’hérésie cathare. Cette guerre brutale dévasta la région et mena à la destruction de nombreuses communautés cathares.

Le siège de Montségur

Le château de Montségur, situé dans les Pyrénées, est devenu un symbole de la résistance cathare. En 1244, après un siège de plusieurs mois, les derniers Cathares qui s'y étaient réfugiés furent capturés par les troupes de l'Église. Plus de 200 d'entre eux furent brûlés vifs sur un bûcher, marquant la fin de la résistance organisée des Cathares.

L'Inquisition et la traque des Cathares

Après la chute de Montségur, l'Inquisition fut chargée de traquer les derniers Cathares restants. Beaucoup furent capturés, jugés et exécutés, tandis que d'autres s'exilèrent ou se cachèrent. Ce mouvement spirituel, autrefois florissant, disparut progressivement, mais sa légende survécut à travers les siècles.

Le Mythe du Saint Graal et les Cathares

Le Saint Graal : une quête mythique

Le Saint Graal est une des légendes les plus emblématiques du Moyen Âge. Selon la tradition, il s'agissait d'une coupe sacrée utilisée par Jésus lors de la Cène, et qui aurait ensuite été utilisée pour recueillir son sang lors de la crucifixion. Dans les récits arthuriens, il devient l'objet d'une quête spirituelle et chevaleresque, symbole de pureté et de perfection divine.

Le lien entre les Cathares et le Graal

Le château de Montségur a souvent été associé au Saint Graal dans l’imaginaire collectif. Selon certaines théories, les derniers Cathares auraient caché le Graal dans les montagnes des Pyrénées avant la chute de Montségur. Cette idée repose en grande partie sur l'aura mystique du lieu, ainsi que sur le caractère ésotérique et dualiste des croyances cathares, qui pourraient s'accorder avec la quête spirituelle représentée par le Graal.

L'ésotérisme et les symboles cathares

Le catharisme, avec sa vision dualiste du monde et son rejet des valeurs matérielles, a inspiré de nombreux penseurs ésotériques. Certains auteurs du XIXe et XXe siècles, influencés par l'ésotérisme, ont tissé des liens entre les Cathares et la quête du Graal, faisant du catharisme une spiritualité en quête d’une vérité ultime, incarnée par le Graal.

Les Théories Modernes sur les Cathares et le Graal

Les recherches archéologiques et historiques

Malgré les nombreuses spéculations, aucune preuve archéologique tangible ne relie directement les Cathares au Saint Graal. Les théories reliant Montségur à la coupe sacrée reposent sur des récits légendaires plutôt que sur des faits historiques avérés. Cependant, le mystère persiste, et des recherches continuent d’être menées pour tenter de percer les secrets des Cathares.

4.2 Le rôle de la littérature

Au XIXe siècle, des écrivains et chercheurs tels que Joséphin Péladan et Otto Rahn ont contribué à populariser l'idée que les Cathares étaient les gardiens du Saint Graal. Ces œuvres ont profondément marqué l’imaginaire contemporain, renforçant la légende autour de Montségur et des Cathares comme détenteurs d’un savoir ésotérique lié au Graal.

Le Graal et les sociétés secrètes

Certains mouvements ésotériques, comme les rosicruciens ou les templiers modernes, ont intégré la légende du Graal à leurs récits fondateurs, associant les Cathares à un savoir caché. Bien que ces théories restent largement spéculatives, elles montrent à quel point la fascination pour les Cathares et le Graal perdure à travers les siècles.

Héritage et Influence des Cathares

Le renouveau d'intérêt pour le catharisme

Le catharisme a fait l’objet d’un renouveau d'intérêt à partir du XIXe siècle, notamment en France, où les Cathares sont perçus comme des symboles de résistance à l'oppression religieuse et politique. Aujourd'hui, des festivals et des commémorations célèbrent cette histoire tragique et fascinante.

L'influence spirituelle et culturelle

Le catharisme continue d'inspirer des mouvements spirituels modernes, en raison de sa vision du monde dualiste et de son idéalisme. Le Saint Graal, quant à lui, reste un symbole puissant de la quête de la vérité ultime et de la pureté, faisant des Cathares les gardiens potentiels d'une connaissance oubliée.

Conclusion : Cathares et Saint Graal, entre Histoire et Légende

Le lien entre les Cathares et le Saint Graal, bien qu’ancré dans des spéculations et des mythes, a captivé l’imagination collective. Si les preuves historiques restent rares, le mystère qui entoure ces deux entités reflète le désir profond de l'humanité de comprendre des vérités spirituelles cachées et d’atteindre une perfection mystique. Qu’ils soient perçus comme les gardiens du Graal ou non, les Cathares ont marqué l'histoire par leur foi inébranlable et leur tragédie, et continuent de fasciner aujourd'hui encore.