Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Grands Mystères

Le 23 mai 1934 marque la fin tragique et sanglante du duo criminel le plus célèbre de l’Amérique des années 1930 : Bonnie Parker et Clyde Barrow. Entre mythe romanesque et réalité brutale, leur histoire fascine encore aujourd’hui. Retour sur la traque et l'embuscade qui mirent fin à leur cavale sanglante.

Les origines d’un duo hors-la-loi

Une jeunesse marquée par la pauvreté

Bonnie Parker, née en 1910 à Rowena (Texas), et Clyde Barrow, né en 1909 à Telico (Texas), grandissent dans un contexte de grande pauvreté. La Grande Dépression jette sur eux une ombre économique pesante, qui influence leurs choix de vie. Clyde, initialement attiré par la musique, bascule rapidement dans la petite délinquance. Bonnie, quant à elle, rêvait d’une vie d’actrice ou de poétesse.

Une rencontre explosive

Leur rencontre en 1930 scelle le destin d’un couple aussi passionné que dangereux. Rapidement, ils forment le noyau dur d’un gang spécialisé dans les braquages de banques, de stations-service et de magasins. Leur parcours est jalonné de meurtres, de fuites spectaculaires et d’une notoriété grandissante alimentée par les médias de l’époque.

Une cavale sanglante à travers les États-Unis

Crimes et poursuites

Entre 1932 et 1934, Bonnie et Clyde mènent une véritable guerre contre les forces de l’ordre. Leur gang, auquel se joignent parfois Buck Barrow (le frère de Clyde) et sa femme Blanche, est responsable de la mort d’au moins treize personnes, dont plusieurs policiers. Leur style de vie nomade et leur connaissance du territoire rendent leur capture difficile.

Le rôle des médias

Les journaux de l’époque, en quête de sensations, transforment Bonnie et Clyde en figures presque romantiques. Des photos volées, notamment celles où Bonnie pose avec un cigare et une arme, nourrissent le mythe. Leur image se construit à mi-chemin entre criminels impitoyables et amants maudits.

L’étau se resserre

L’intervention de Frank Hamer

En 1934, le Texas Department of Corrections engage Frank Hamer, ancien Ranger réputé, pour traquer le couple. Hamer étudie les habitudes de déplacement du duo et anticipe leurs trajets. Il met en place un plan d’embuscade minutieux avec l’aide de plusieurs agents, dont certains originaires de Louisiane, État où Bonnie et Clyde semblent avoir trouvé refuge.

L’embuscade du 23 mai 1934

Au petit matin du 23 mai, les forces de l’ordre prennent position sur une route isolée près de Bienville Parish en Louisiane. Bonnie et Clyde, à bord de leur Ford V8, sont surpris par une salve de plus de 130 balles. Ils meurent instantanément, criblés de projectiles. La brutalité de l’attaque choque l’opinion publique, bien que beaucoup la considèrent comme une justice rendue.

Une légende posthume

L’après-mort : objets de fascination

Leur voiture criblée de balles devient une pièce de musée. Leurs vies sont adaptées au cinéma, notamment dans le célèbre film "Bonnie and Clyde" de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Des livres, des chansons et des documentaires perpétuent leur mémoire.

Entre mythe et réalité

Si certains voient en eux des rebelles romantiques défiant l’ordre établi, d’autres soulignent la brutalité et l’amoralité de leurs actes. Leur histoire reflète les tensions sociales de l’Amérique des années 30 et le besoin de héros — même négatifs — dans une époque troublée.

L’ombre d’un rêve brisé

La fin sanglante de Bonnie et Clyde le 23 mai 1934 symbolise l’échec d’un rêve américain dévoyé. Le couple criminel, aujourd’hui entré dans la légende, rappelle que la célébrité peut naître dans le sang et s’éteindre dans un nuage de balles. Leur histoire demeure un fascinant mélange de passion, de violence et de fatalité.

Le 16 février 1899, la France est secouée par une nouvelle inattendue : la mort du président Félix Faure. Son décès, survenu dans des circonstances dramatiques et entouré de rumeurs, marque la fin d’un mandat présidentiel mouvementé et laisse une trace durable dans l’histoire politique française. Cet article retrace les événements entourant sa mort, son héritage politique et les légendes qui ont émergé de cette tragédie.

Félix Faure, un Parcours Politique Ascendant

Les Débuts de Félix Faure

Né en 1841 à Paris, Félix Faure est issu d’une famille modeste. Après une carrière réussie dans le commerce, il se lance en politique et gravit rapidement les échelons. Élu député en 1881, il occupe plusieurs postes ministériels avant d’être élu président de la République en 1895.

Un Mandat Présidentiel Marqué par les Controverses

Le mandat de Félix Faure est marqué par des événements majeurs, notamment l’affaire Dreyfus, qui divise profondément la France. Faure, opposé à la révision du procès de Dreyfus, incarne une position conservatrice et nationaliste. Son règne est également marqué par des efforts pour renforcer les alliances internationales, notamment avec la Russie.

Les Circonstances de sa Mort

Une Fin Brutale et Mystérieuse

Le 16 février 1899, Félix Faure reçoit sa maîtresse, Marguerite Steinheil, dans son bureau de l’Élysée. Peu après, il est victime d’un malaise et décède quelques heures plus tard. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais les rumeurs d’une mort liée à une activité intime se répandent rapidement, alimentant les commérages.

Les Réactions du Public et de la Presse

La mort de Félix Faure provoque une onde de choc dans toute la France. La presse s’empare de l’affaire, mêlant faits et spéculations. Les détails intimes de sa mort deviennent un sujet de fascination et de moquerie, éclipsant parfois ses réalisations politiques.

Les Conséquences Politiques de sa Mort

Une Succession Rapide

Après la mort de Faure, Émile Loubet est élu président de la République. Cette transition marque un tournant dans l’affaire Dreyfus, car Loubet est favorable à une révision du procès. La mort de Faure a donc indirectement influencé le cours de cette affaire historique.

L’Impact sur l’Image de la Présidence

La mort de Félix Faure, entourée de scandale, a temporairement terni l’image de la présidence française. Cependant, elle a également mis en lumière les tensions politiques et sociales de l’époque, notamment les divisions causées par l’affaire Dreyfus.

L’Héritage de Félix Faure

Un Président Oublié ?

Malgré les controverses, Félix Faure a laissé une marque dans l’histoire française. Ses efforts pour renforcer les alliances internationales et son rôle dans l’expansion coloniale de la France sont des aspects importants de son héritage. Cependant, sa mort spectaculaire a souvent éclipsé ces réalisations.

Les Légendes et les Mythes

La mort de Félix Faure a donné naissance à de nombreuses légendes, notamment l’expression « être mort comme Félix Faure », qui fait référence à une mort subite et embarrassante. Ces récits, bien que souvent exagérés, témoignent de l’impact culturel de cet événement.

Un Président dans l’Ombre du Scandale

La mort de Félix Faure en 1899 reste l’un des épisodes les plus mémorables de l’histoire politique française. Bien que son mandat ait été marqué par des controverses, sa fin tragique et mystérieuse a captivé l’imagination du public et laissé une trace durable dans la mémoire collective. Aujourd’hui, Félix Faure est autant rappelé pour ses réalisations que pour les circonstances dramatiques de sa mort.

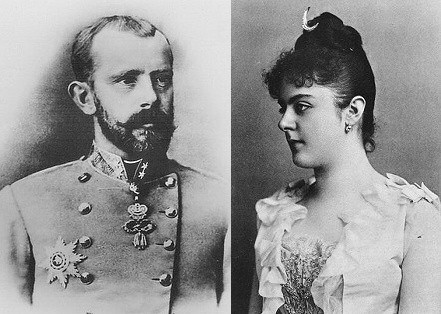

Le 30 janvier 1889, un événement tragique et mystérieux secoue l’Empire austro-hongrois : la mort de l’archiduc Rodolphe de Habsbourg, héritier du trône, et de sa jeune maîtresse, Marie Vetsera, dans le pavillon de chasse de Mayerling. Cette histoire, mêlant amour, politique et désespoir, reste l’une des énigmes les plus fascinantes de l’histoire européenne. Retour sur les faits, les hypothèses et les répercussions de ce drame qui a marqué la fin du XIXe siècle.

Les Protagonistes du Drame

L’Archiduc Rodolphe : Un Héritier Tourmenté

Fils unique de l’empereur François-Joseph Ier et de l’impératrice Élisabeth, dite Sissi, Rodolphe est destiné à régner sur l’Empire austro-hongrois. Cependant, derrière son statut prestigieux se cache un homme en proie à des conflits intérieurs. Libéral dans un empire conservateur, il se sent étouffé par les obligations de sa position et entretient des relations tendues avec son père. Ses idées politiques progressistes et son mariage malheureux avec la princesse Stéphanie de Belgique le poussent à chercher du réconfort ailleurs.

Marie Vetsera : Une Jeune Femme Éprise

Marie Vetsera, issue d’une famille aristocratique, est une jeune femme de 17 ans fascinée par le charisme de l’archiduc. Leur relation, bien que brève, est intense et passionnée. Marie, naïve et romantique, voit en Rodolphe une échappatoire à la monotonie de sa vie. Cependant, leur amour est condamné dès le départ, tant par les conventions sociales que par les tensions politiques de l’époque.

La Nuit Tragique à Mayerling

Les Derniers Jours

Fin janvier 1889, Rodolphe invite Marie à le rejoindre dans son pavillon de chasse à Mayerling, situé dans les bois près de Vienne. Les témoignages des serviteurs et des proches décrivent une atmosphère étrange, marquée par des conversations secrètes et des comportements inhabituels. Rodolphe semble préoccupé, voire désespéré.

Le Matin du 30 Janvier

Le 30 janvier au matin, les corps de Rodolphe et Marie sont découverts dans leur chambre. La version officielle, rapidement diffusée par la cour impériale, évoque un suicide. Selon cette thèse, Rodolphe aurait tué Marie avant de se donner la mort. Cependant, les circonstances exactes de leur mort restent floues, alimentant les spéculations.

Les Théories et les Mystères

Le Suicide Romantique

La théorie la plus répandue est celle d’un pacte suicidaire. Rodolphe, déprimé par ses échecs politiques et personnels, aurait convaincu Marie de mourir avec lui. Cette version est soutenue par des lettres attribuées à Marie, dans lesquelles elle exprime son désir de suivre Rodolphe dans la mort.

Les Hypothèses Alternatives

D’autres théories suggèrent un assassinat politique. Rodolphe, critique envers l’establishment, aurait pu représenter une menace pour certains cercles du pouvoir. Certains historiens évoquent également une possible implication de services secrets étrangers, bien que ces hypothèses manquent de preuves tangibles.

Les Zones d’Ombre

Malgré les enquêtes, de nombreuses questions demeurent. Pourquoi la cour impériale a-t-elle tenté d’étouffer l’affaire ? Qu’est-il vraiment arrivé dans la chambre de Mayerling ? Les archives et les témoignages de l’époque restent partiels, laissant place à l’imagination et aux interprétations.

Les Répercussions Historiques

Une Succession Compromise

La mort de Rodolphe prive l’Empire austro-hongrois de son héritier direct. François-Joseph Ier doit désigner son neveu, l’archiduc François-Ferdinand, comme successeur. Cette décision aura des conséquences dramatiques, notamment avec l’assassinat de François-Ferdinand en 1914, événement déclencheur de la Première Guerre mondiale.

Un Mythe Littéraire et Artistique

Le drame de Mayerling a inspiré de nombreuses œuvres, du théâtre au cinéma, en passant par la littérature. Il symbolise à la fois la fin d’une époque et la tragédie d’un amour impossible, captivant les esprits bien au-delà des frontières de l’Autriche-Hongrie.

Une Mort Énigmatique

Le mystère de Mayerling continue de fasciner plus d’un siècle après les faits. Entre romance tragique et intrigue politique, la mort de l’archiduc Rodolphe et de Marie Vetsera reste une énigme historique. Ce drame, marqué par des zones d’ombre et des interprétations contradictoires, incarne les tensions et les contradictions d’un empire à l’aube de son déclin.

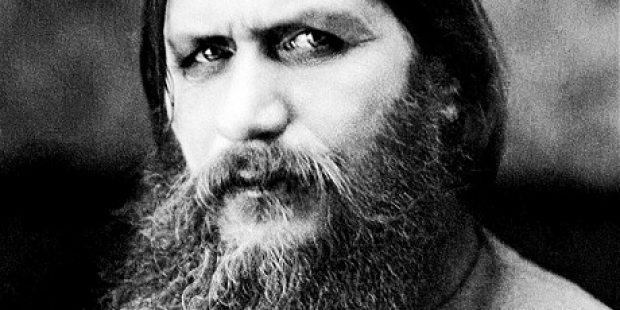

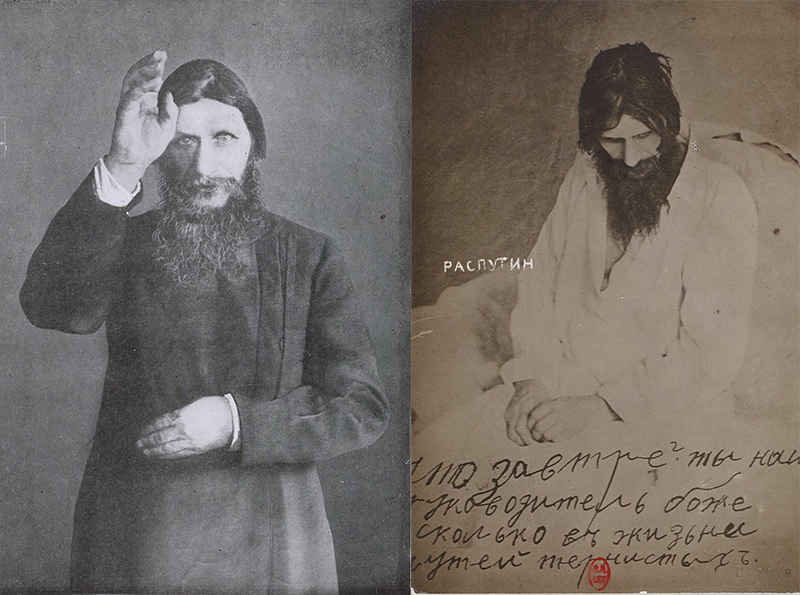

Le 30 décembre 1916, Grigori Raspoutine, figure énigmatique et controversée de la Russie impériale, est assassiné à Saint-Pétersbourg. Proche de la famille impériale, Raspoutine suscitait autant d’admiration que de haine, en raison de son influence sur le tsar Nicolas II et l’impératrice Alexandra. Son meurtre, orchestré par un groupe d’aristocrates, reste l’un des événements les plus marquants et mystérieux de l’histoire russe. Cet article revient sur les circonstances de cet assassinat, ses motivations et son impact sur l’Empire russe.

Raspoutine : Un Homme de Mystères

Une Ascension Improbable

Né en 1869 dans un village sibérien, Grigori Raspoutine mène une vie de paysan avant de se tourner vers la religion et le mysticisme. Doué d’un charisme exceptionnel, il acquiert une réputation de guérisseur et finit par attirer l’attention de la famille impériale en 1905.

Une Influence Contestée à la Cour

Raspoutine devient un conseiller spirituel de l’impératrice Alexandra, qui croit fermement en sa capacité à soigner son fils Alexis, atteint d’hémophilie. Son influence grandissante sur les affaires politiques et ses mœurs douteuses provoquent une méfiance et une hostilité croissantes parmi les aristocrates et les politiques.

Le Complot contre Raspoutine

Les Motivations des Conspirateurs

Un groupe d’aristocrates, dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch, voit en Raspoutine une menace pour la stabilité de l’Empire russe. Ils l’accusent de manipuler la famille impériale et d’affaiblir l’autorité du tsar.

La Nuit de l’Assassinat

Le 30 décembre 1916, Raspoutine est invité au palais de Ioussoupov sous prétexte d’une soirée. Là, il est empoisonné avec du cyanure dissimulé dans des pâtisseries. Cependant, le poison semble inefficace, ce qui pousse les conspirateurs à lui tirer dessus. Malgré cela, Raspoutine tente de fuir, mais est rattrapé, battu et finalement jeté dans la rivière Moïka, où il succombe à la noyade.

Les Conséquences d’un Meurtre

L’Échec d’un Complot Politique

Bien que les conspirateurs espéraient affaiblir l’influence impériale en éliminant Raspoutine, son assassinat a eu l’effet inverse. L’impératrice Alexandra, dévastée, se referma davantage sur elle-même, tandis que la popularité du tsar continua de décliner.

Une Russie en Pleine Tourmente

Moins d’un an après la mort de Raspoutine, la révolution éclate en Russie, entraînant la chute de la monarchie et l’exécution de la famille impériale. L’assassinat de Raspoutine symbolise les tensions internes qui précédaient la fin de l’Empire russe.

Un Personnage et un Mythe

Une Figure Controversée

Pour certains, Raspoutine est un manipulateur opportuniste ayant exploité la crédulité de la famille impériale. Pour d’autres, il est un bouc émissaire, accusé à tort de tous les maux de la cour.

Une Légende Durable

L’histoire de Raspoutine a inspiré d’innombrables livres, films et chansons, alimentant sa légende de moine mystique et insaisissable. Son assassinat, entouré de mystères et de récits contradictoires, continue de fasciner historiens et grand public.

La Fin Tragique d’un Mystique Influent

L’assassinat de Grigori Raspoutine marque la fin d’une époque où la monarchie russe vacillait sous le poids de ses contradictions et de ses erreurs. Mystique pour les uns, manipulateur pour les autres, Raspoutine incarne une figure complexe dont l’élimination n’a fait qu’accélérer la chute de l’Empire russe.

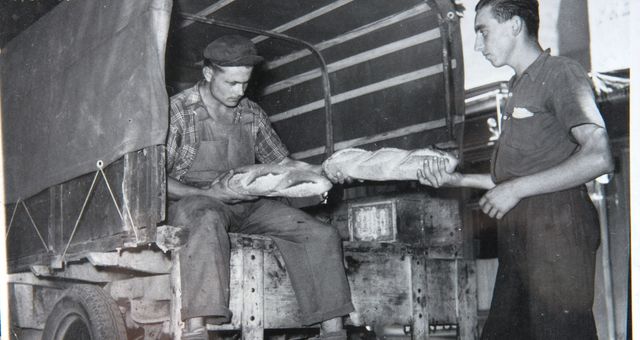

En 1951, le paisible village de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, est plongé dans un cauchemar inexplicable. Les habitants tombent malades, victimes de crises hallucinatoires, de comportements étranges, voire de décès. Ce qui semblait être une intoxication alimentaire locale est vite devenu l’un des mystères les plus troublants de l’après-guerre. Cet article retrace les événements et explore les différentes hypothèses qui entourent l’affaire du "pain maudit".

Les événements de Pont-Saint-Esprit

Une journée ordinaire qui vire au drame

En août 1951, plusieurs habitants du village de Pont-Saint-Esprit se plaignent de symptômes inhabituels : nausées, douleurs abdominales et insomnies. Rapidement, des comportements étranges apparaissent : des hallucinations terrifiantes, des accès de folie et des actes violents.

Un bilan inquiétant

L’épidémie touche environ 250 personnes, provoque plusieurs hospitalisations et conduit à cinq décès. Certains habitants affirment voir des monstres ou des flammes, d’autres se jettent dans le vide ou errent dans les rues en proie à la panique.

Une enquête aux multiples pistes

Le blé contaminé

La première hypothèse avancée est celle d’une intoxication alimentaire due à de la farine contaminée par de l’ergot de seigle, un champignon produisant des alcaloïdes hallucinogènes. Ce phénomène, bien que rare, est connu pour avoir causé des épisodes similaires dans le passé, notamment au Moyen Âge.

La piste chimique

Certains chercheurs suggèrent que la contamination aurait pu être causée par une substance chimique utilisée dans le traitement des céréales ou des meules de moulin, qui aurait accidentellement empoisonné le pain.

Une conspiration ?

Une théorie controversée suggère que l’incident aurait été le résultat d’expérimentations secrètes menées par des agences étrangères, notamment la CIA, cherchant à tester les effets du LSD dans le cadre de programmes de guerre psychologique. Bien que cette idée reste spéculative, elle continue de nourrir l’intérêt pour l’affaire.

L’impact sur le village et au-delà

Le traumatisme local

Pour les habitants de Pont-Saint-Esprit, cet épisode reste gravé dans les mémoires comme un traumatisme collectif. Le village a dû faire face non seulement à la douleur des pertes humaines, mais aussi à une stigmatisation durable.

Une affaire qui interpelle la science

L’affaire du "pain maudit" a marqué l’histoire de la médecine et de la toxicologie, incitant les chercheurs à explorer davantage les effets des substances hallucinogènes et les risques liés à la chaîne alimentaire.

Une énigme encore non résolue

Des questions sans réponse

Malgré les enquêtes menées, aucune explication définitive n’a été confirmée. L’ergotisme reste la théorie la plus probable, mais les zones d’ombre et les théories alternatives entretiennent le mystère.

Une leçon pour l’avenir

Cet épisode rappelle l’importance de la sécurité alimentaire et de la transparence dans la gestion des crises sanitaires. Il souligne aussi les dangers d’une science mal comprise ou utilisée à des fins néfastes.

Une tragédie intemporelle

Le mystère du pain maudit de Pont-Saint-Esprit demeure une énigme historique fascinante, mêlant science, rumeurs et spéculation. Ce sombre épisode reste un avertissement sur la fragilité des communautés face à des crises sanitaires inattendues, et une invitation à ne jamais cesser de chercher la vérité.

Dans les sombres jours de l’hiver 1916, un événement choquant secoue la Russie impériale : la mort de Grigori Raspoutine. Cet homme, énigmatique et controversé, mystique adulé par certains et détesté par d'autres, avait gagné une influence immense à la cour des Romanov. Son assassinat brutal dans des circonstances rocambolesques est souvent vu comme le prélude à l’effondrement de la dynastie. Mais qui était réellement Raspoutine, et pourquoi sa mort a-t-elle autant marqué l'histoire ?

Raspoutine : Une Figure Mystique au Cœur de la Cour

Les origines modestes

Né en Sibérie dans une famille paysanne en 1869, Raspoutine mène une jeunesse simple avant de se tourner vers la religion. Il se forge une réputation de guérisseur et de mystique, attirant l’attention des élites.

L’ascension à la cour impériale

Raspoutine gagne la confiance de la tsarine Alexandra grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison sur le jeune tsarévitch Alexis, atteint d’hémophilie. Cette proximité lui vaut une influence considérable sur la famille impériale, mais aussi de nombreux ennemis parmi l’aristocratie et les politiques.

Les Causes de Sa Chute

Une influence controversée

Aux yeux de beaucoup, Raspoutine incarne la décadence et la corruption de la cour impériale. Son influence sur la tsarine, notamment dans les affaires d’État, alimente les rumeurs et les critiques.

Un contexte révolutionnaire

En 1916, la Russie est en pleine crise. La guerre mondiale, les pénuries alimentaires et la montée des mouvements révolutionnaires plongent le pays dans le chaos. Raspoutine devient un bouc émissaire, accusé de contribuer à la déstabilisation du régime.

Un Assassinat Mystérieux

Le complot des aristocrates

Dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916, un groupe de conspirateurs dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch attire Raspoutine dans un piège. Ils l’invitent à un dîner dans le palais Moïka à Saint-Pétersbourg, prétendant célébrer une fête.

Les multiples tentatives de meurtre

Selon les récits, Raspoutine est empoisonné au cyanure, mais le poison n’a aucun effet visible. Les conspirateurs lui tirent ensuite dessus, mais il semble survivre. Finalement, il est battu, ligoté et jeté dans les eaux glacées de la Neva.

L’Héritage de Raspoutine

Une mort entourée de mythes

Les circonstances de sa mort, mêlant poison, balles et noyade, ont nourri les légendes. Certains témoignages exagérés ont renforcé l’image d’un homme quasi surnaturel.

L’effondrement de la monarchie

Quelques mois après sa mort, la révolution de février 1917 éclate, entraînant l’abdication de Nicolas II et la fin de la dynastie Romanov. La mort de Raspoutine apparaît aujourd’hui comme l’un des derniers soubresauts d’un régime en déclin.

La Fin Tragique d’un Homme de l’Ombre

La mort de Raspoutine symbolise l’effondrement d’une époque et l’émergence d’un nouveau chapitre pour la Russie. Mystique pour certains, manipulateur pour d’autres, il reste une figure énigmatique dont l’assassinat reflète les tensions extrêmes de la société russe à la veille de la révolution.

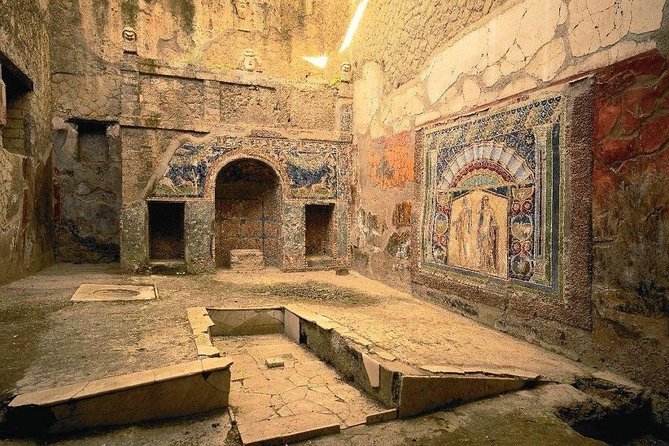

Enfouie sous des mètres de cendres volcaniques pendant des siècles, la ville d’Herculanum offre un témoignage poignant de la tragédie survenue en 79 après J.-C. lors de l’éruption du Vésuve. Parmi les nombreux trésors archéologiques découverts, la « Maison Squelette » se distingue par son mystère. Ce lieu, à la fois fascinant et macabre, livre des indices sur la vie, les peurs et les ultimes instants des habitants de cette cité antique. Cet article explore l’histoire de cette demeure singulière et ce qu’elle révèle sur ses occupants.

Herculanum et l’Éruption du Vésuve

Une Ville Ensevelie

Contrairement à sa voisine Pompéi, ensevelie sous une pluie de cendres volcaniques, Herculanum fut submergée par un flot de boue pyroclastique. Cette différence dans le mode de destruction a permis une conservation exceptionnelle des bâtiments, des objets, et même des restes humains.

Une Tragédie Humaine

Lors de l’éruption, les habitants d’Herculanum tentèrent de fuir ou de se réfugier, mais beaucoup furent surpris par la rapidité de l’événement. La Maison Squelette témoigne de ces instants tragiques, où des vies furent brusquement interrompues.

La Maison Squelette : Un Mystère Archéologique

Une Découverte Macabre

La Maison Squelette doit son nom à la découverte, en son sein, de restes humains, rares à Herculanum en raison de la chaleur extrême qui a calciné les corps. Ces squelettes témoignent d’un événement brutal, et leur disposition intrigue les archéologues.

Une Demeure Étrangement Préservée

Outre les restes humains, la maison est remarquable pour son état de conservation. Les fresques murales, les objets du quotidien et l’architecture témoignent de la vie prospère des classes aisées d’Herculanum. Cependant, la présence des squelettes dans ce lieu soulève des questions sur les circonstances de leur mort et sur leur décision de rester sur place.

Une Histoire Humaine Révélée

Qui étaient les Occupants ?

Les analyses des ossements révèlent des détails fascinants sur la vie des habitants. Certains squelettes montrent des signes de bonne santé et d’une alimentation variée, suggérant un statut social élevé. Mais d’autres, présentant des pathologies ou des marques de travail physique intense, pourraient appartenir à des esclaves ou à des travailleurs domestiques.

Une Fuite Interrompue

La disposition des corps laisse penser que ces individus étaient sur le point de fuir ou d’attendre des secours. Les archéologues suggèrent qu’ils auraient été piégés par l’intensité soudaine de la chaleur et des gaz toxiques, n’ayant pas eu le temps de s’échapper.

L’Héritage de la Maison Squelette

Un Témoignage Silencieux

La Maison Squelette est bien plus qu’une simple ruine. Elle raconte une histoire humaine, celle de personnes confrontées à l’inimaginable. Chaque fragment de squelette, chaque objet retrouvé, contribue à reconstituer le puzzle de leur existence.

Une Leçon pour l’Humanité

Ce lieu rappelle la fragilité de la vie face aux forces de la nature. Il invite également à réfléchir sur la manière dont les catastrophes révèlent les liens sociaux, les hiérarchies et les décisions prises dans des moments de crise.

L'Étrange Histoire Humaine

L’étrange histoire humaine de la Maison Squelette d’Herculanum nous plonge dans une époque où la vie s’est figée sous l’effet d’une catastrophe naturelle d’une ampleur inimaginable. Ce lieu, à la fois fascinant et poignant, reste un témoignage précieux de la vie quotidienne et des drames humains dans l’Antiquité. À travers les découvertes archéologiques, les habitants de cette maison continuent de raconter leur histoire, captivant les générations modernes et les invitant à tirer des leçons du passé.

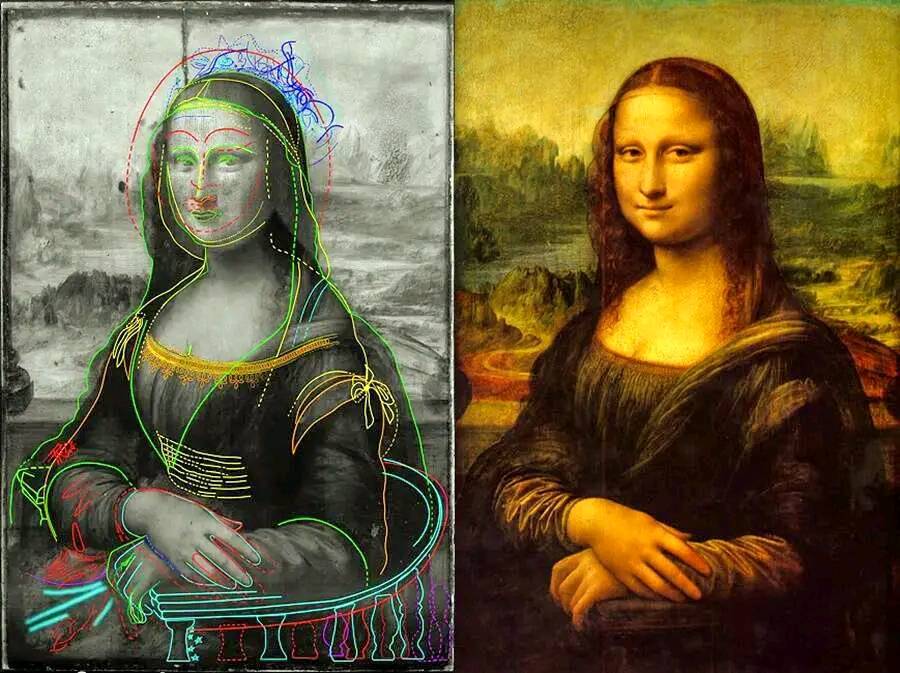

La Joconde de Léonard de Vinci, chef-d’œuvre inégalé de la Renaissance, fascine depuis des siècles. Mais derrière le sourire énigmatique de Mona Lisa pourrait se cacher un autre secret : une femme différente, révélée grâce à des techniques d’imagerie modernes. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur le processus créatif de Léonard de Vinci et les multiples vies de son œuvre. Cet article explore cette hypothèse intrigante et ses implications.

Une Découverte Technologique Révolutionnaire

L’Analyse par Imagerie Scientifique

En 2015, des experts utilisent une technologie d’imagerie appelée réflectographie infrarouge et fluorescence X pour explorer les couches cachées de la peinture. Ces techniques permettent de révéler des détails invisibles à l’œil nu et de remonter aux différentes étapes de création du tableau.

Une Femme Derrière Mona Lisa

Ces analyses dévoilent sous la Joconde une autre figure féminine, distincte de celle que nous connaissons. Le visage semble différent : les traits sont moins souriants, et la posture légèrement modifiée. Ce portrait sous-jacent suggère que Léonard a peut-être commencé un autre projet avant de le transformer en la Joconde que nous admirons aujourd’hui.

Qui Est Cette Femme Cachée ?

Une Commande Initiale ?

Certains historiens pensent que le portrait caché pourrait correspondre à une commande initiale pour une autre femme. Mona Lisa, ou Lisa Gherardini, épouse d’un marchand florentin, est généralement identifiée comme le modèle de la Joconde, mais ce portrait pourrait représenter une femme différente, liée à une autre commande.

Un Changement d’Intention

Léonard de Vinci, perfectionniste connu pour modifier ses œuvres en cours de création, aurait pu changer d’idée en cours de route. La figure cachée pourrait être une esquisse abandonnée ou le début d’une autre composition qu’il a ensuite recouverte pour réaliser la Joconde.

Pourquoi Léonard de Vinci a-t-il Modifié son Œuvre ?

Une Vision Artistique Évolutive

Léonard de Vinci était un artiste en constante recherche de perfection. Le passage d’un portrait plus traditionnel à une composition complexe, empreinte de mystère et d’innovation, correspond à son génie créatif. La Joconde actuelle incarne cette évolution, avec son sourire énigmatique et son paysage en arrière-plan.

Des Raisons Pratiques ou Commanditaires

Il est également possible que des raisons pratiques ou des demandes des commanditaires aient conduit Léonard à modifier son œuvre. Le portrait initial aurait pu être jugé inapproprié ou insatisfaisant, poussant l’artiste à réutiliser la toile pour une nouvelle composition.

L’Impact de cette Découverte

Une Nouvelle Lecture de la Joconde

Cette découverte bouleverse la manière dont nous percevons la Joconde. Elle n’est plus seulement un portrait unique, mais le résultat d’un processus complexe, où Léonard a exploré plusieurs idées avant d’arriver à son chef-d’œuvre final.

Une Porte Ouverte sur les Techniques de Léonard

Ces révélations offrent un aperçu fascinant des techniques de Léonard de Vinci. Elles montrent un artiste en perpétuelle expérimentation, repoussant les limites de la peinture et jouant avec les multiples couches de ses œuvres pour atteindre la perfection.

Les Secrets Enfouis sous la Joconde

La découverte d’une femme cachée sous la Joconde ajoute une nouvelle dimension au mystère entourant ce tableau légendaire. Plus qu’un simple portrait, cette œuvre devient une fenêtre sur le processus créatif de Léonard de Vinci, où chaque coup de pinceau raconte une histoire. Qu’elle soit une esquisse abandonnée ou une œuvre inachevée, la figure sous-jacente illustre le génie d’un artiste qui n’a cessé de transformer l’art de la Renaissance. Ce secret enfoui sous des siècles de peinture continue de captiver et de poser des questions sur l’héritage de Léonard de Vinci.

Abel Tasman, navigateur néerlandais du XVIIe siècle, occupe une place particulière dans l’histoire des explorations européennes. En 1642, il devient le premier Européen à poser les yeux sur les terres de la Nouvelle-Zélande, un territoire jusqu’alors inconnu des cartographes occidentaux. Cet article retrace le contexte de son voyage, les événements marquants de cette découverte et l’impact de son expédition sur la cartographie et l’histoire mondiale.

Le Contexte de l’Exploration de la Nouvelle-Zélande

L'Âge d’Or de l’Exploration Néerlandaise

Au XVIIe siècle, les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) dominent les mers grâce à leur puissance navale et commerciale. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) finance de nombreuses expéditions dans le but de découvrir de nouvelles routes commerciales et d'explorer des territoires encore inconnus.

Les Mystères du « Grand Continent Austral »

À cette époque, les Européens croient en l’existence d’un vaste continent dans l’hémisphère sud, connu sous le nom de Terra Australis. L’expédition d’Abel Tasman, commanditée par la VOC, vise à localiser ce territoire supposé et à ouvrir de nouvelles voies commerciales pour les Néerlandais.

L’Expédition d’Abel Tasman

Un Voyage vers l’Inconnu

En août 1642, Abel Tasman quitte Batavia (actuelle Jakarta) avec deux navires, le Heemskerck et le Zeehaen. Après avoir exploré les côtes de la Tasmanie, qu’il nomme Terre de Van Diemen en l’honneur du gouverneur de Batavia, il se dirige plus au nord-est, atteignant les côtes de la Nouvelle-Zélande en décembre de la même année.

La Rencontre avec les Māori

Le 13 décembre 1642, Tasman et son équipage aperçoivent pour la première fois les rivages de la Nouvelle-Zélande. Ils jettent l’ancre dans une baie qu’ils baptisent Murderers' Bay (aujourd’hui Golden Bay) après un violent affrontement avec les Māori. Cette rencontre tragique, causée par des malentendus culturels, coûte la vie à plusieurs membres de l’équipage.

L’Héritage de la Découverte

Une Cartographie Transformée

Bien que Tasman n’ait pas exploré l’intérieur des terres, son expédition permet de cartographier pour la première fois les côtes occidentales et septentrionales de la Nouvelle-Zélande. Ses relevés enrichissent les connaissances géographiques européennes et inspirent les futurs explorateurs, comme James Cook, qui approfondira l’exploration de la région un siècle plus tard.

Un Impact à Long Terme

La découverte de la Nouvelle-Zélande par Tasman marque le début d’une histoire complexe entre les Européens et les populations autochtones, les Māori. Bien que l’expédition de Tasman ne conduise pas à une colonisation immédiate, elle ouvre la voie à des échanges culturels et, malheureusement, à des conflits dans les siècles suivants.

Abel Tasman : Figure Méconnue

Un Explorateur Mal Récompensé

Malgré l’importance de ses découvertes, Abel Tasman ne bénéficie pas de la reconnaissance qu’il mérite de son vivant. Ses expéditions, bien qu’innovantes, ne répondent pas totalement aux attentes économiques de la VOC, ce qui limite son influence.

Une Réhabilitation Posthume

Aujourd’hui, Abel Tasman est célébré comme un pionnier de l’exploration. La mer de Tasman, située entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de nombreux lieux en Nouvelle-Zélande, comme le parc national Abel Tasman, portent son nom en hommage à ses exploits.

Le Navigateur qui Révéla la Nouvelle-Zélande à l’Europe

L’expédition d’Abel Tasman en 1642 constitue une étape cruciale dans l’histoire des découvertes européennes. En révélant l’existence de la Nouvelle-Zélande, il enrichit la cartographie mondiale et pave la voie à de futures explorations. Bien que sa rencontre avec les Māori ait été marquée par des tensions tragiques, Tasman reste une figure emblématique de l’audace et de l’ingéniosité humaine face à l’inconnu. Aujourd’hui, son héritage continue de fasciner et d’inspirer.

L’affaire Marie Besnard, surnommée « l’affaire de la bonne dame de Loudun », a captivé la France du milieu du XXe siècle. Accusée d’avoir empoisonné 12 personnes, dont son mari et plusieurs membres de sa famille, cette femme a fait l’objet d’un procès long et médiatisé, marqué par des rebondissements inattendus. L’acquittement final de Marie Besnard en 1961 reste à ce jour l’une des décisions judiciaires les plus controversées de l’histoire française. Cet article explore les grandes étapes de cette affaire, ses enjeux et son impact.

Le Contexte de l’Affaire Marie Besnard

1.1. Une Vie Apparemment Ordinaire

Marie Besnard, née Marie Davaillaud en 1896 à Loudun, dans la Vienne, semblait mener une vie paisible. Mariée en secondes noces à Léon Besnard, un homme aisé, elle vivait confortablement dans un environnement rural. Pourtant, des rumeurs de tensions familiales et des décès répétés dans son entourage commencent à alimenter la méfiance.

1.2. Les Premiers Soupçons

En 1947, la mort subite de Léon Besnard, suivie d’accusations portées par des proches, attire l’attention des autorités. Une enquête est ouverte, et les corps de plusieurs membres de la famille Besnard sont exhumés. Les analyses révèlent des traces d’arsenic dans plusieurs cas, déclenchant une onde de choc dans la petite ville de Loudun.

Les Procès et leurs Rebondissements

2.1. Un Procès Hors Norme

L’affaire Marie Besnard est marquée par trois procès distincts entre 1952 et 1961, un record à l’époque. Les audiences se déroulent dans une atmosphère tendue, alimentée par une couverture médiatique sans précédent. Les témoignages contradictoires et les expertises scientifiques divergentes brouillent les pistes, rendant le procès particulièrement complexe.

2.2. Les Doutes sur les Analyses

Une grande partie des accusations repose sur les résultats des analyses chimiques effectuées sur les corps exhumés. Cependant, des erreurs dans les procédures et des divergences entre experts viennent affaiblir la crédibilité de ces preuves. Ces incertitudes jouent un rôle déterminant dans le verdict final.

L’Acquittement Final

3.1. Une Décision Contestée

En 1961, après plus de 14 ans de procédure, Marie Besnard est finalement acquittée faute de preuves irréfutables. Ce verdict suscite de vives réactions, divisant l’opinion publique entre ceux qui voient en elle une innocente victime et ceux qui la considèrent comme une empoisonneuse habile ayant échappé à la justice.

3.2. Les Facteurs Déterminants

L’acquittement repose sur plusieurs éléments clés : l’absence de témoins directs, les failles dans les expertises scientifiques et l’incapacité des procureurs à établir un mobile clair. Cette combinaison d’incertitudes permet à Marie Besnard de recouvrer la liberté.

Héritage et Mystères

4.1. Une Affaire qui Marque les Annales

L’affaire Marie Besnard a profondément marqué le système judiciaire français, soulevant des questions sur la fiabilité des preuves scientifiques et la gestion des procès médiatisés. Elle reste une référence dans l’histoire criminelle, étudiée pour ses enseignements sur la présomption d’innocence et les erreurs judiciaires potentielles.

4.2. Une Femme au Centre des Polémiques

Après son acquittement, Marie Besnard retourne à Loudun où elle vit discrètement jusqu’à sa mort en 1980. Malgré les doutes persistants, elle maintient toujours son innocence. Le mystère autour de sa culpabilité ou de son innocence reste entier, alimentant encore aujourd’hui les débats et les analyses.

Mystères et Polémiques autour d’un Acquittement

L’acquittement de Marie Besnard en 1961 clôt une affaire judiciaire hors du commun, mais il ne met pas fin aux interrogations. Entre erreurs d’analyse, tensions sociales et fascination médiatique, l’affaire illustre les défis du système judiciaire face à des cas complexes. Marie Besnard, qu’elle ait été innocente ou coupable, incarne un mystère qui continue de fasciner et d’intriguer les passionnés d’histoire criminelle.

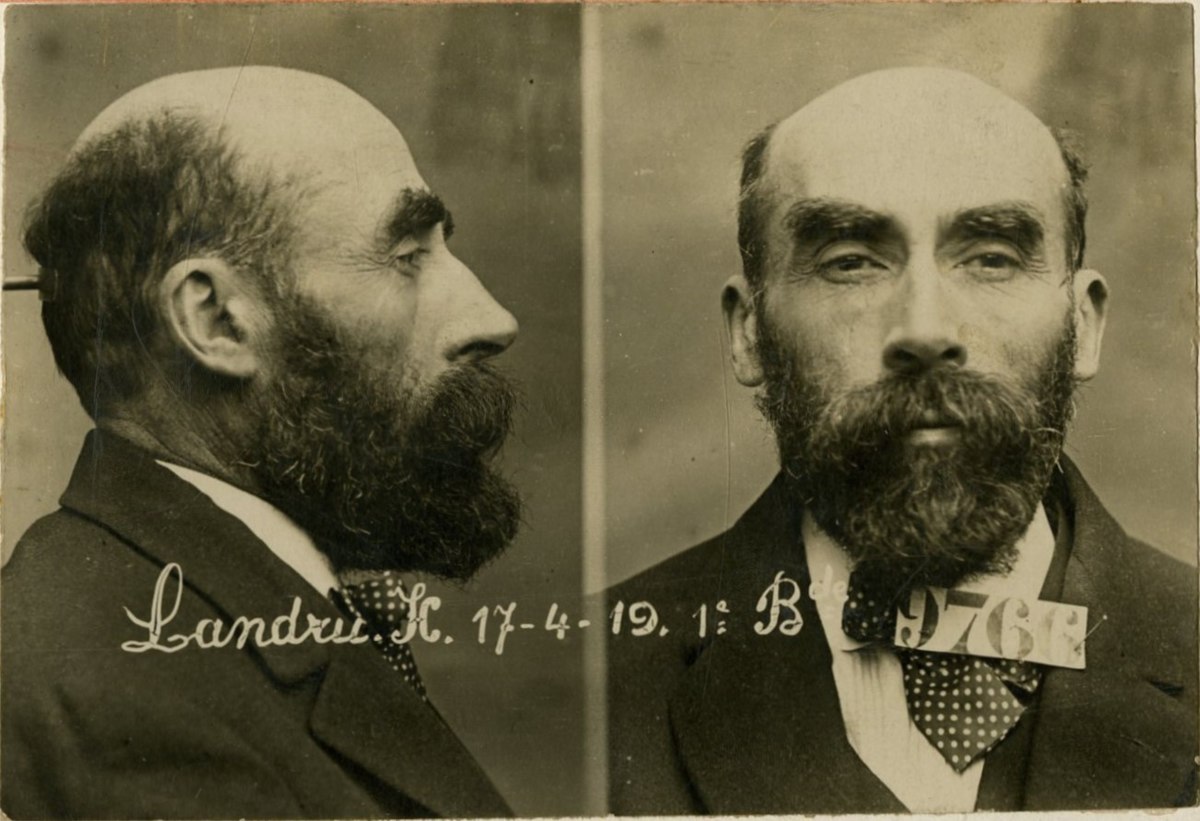

L'affaire Landru est l'une des plus célèbres de l'histoire criminelle française. Ce procès, qui a abouti à la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru en 1921, a fasciné et choqué l'opinion publique en raison de la personnalité du criminel et de la nature de ses crimes. Landru, surnommé "le Bluebeard de Gambais", est reconnu pour avoir séduit et tué une série de femmes, dont il a abusé de la confiance avant de les éliminer froidement. Son procès, largement médiatisé, a fait de lui une figure mythique du crime, un personnage complexe qui a captivé l'imaginaire populaire. Cet article revient sur les événements ayant conduit à l'affaire, le déroulement du procès et les répercussions de cette affaire sur la société française de l'époque.

L'Ascension d'Henri Landru, le Séducteur

Un homme au passé trouble

Henri Désiré Landru est né en 1869 à Paris dans une famille modeste. Avant de devenir l'un des criminels les plus notoires de son époque, il a mené une vie relativement ordinaire, ayant travaillé comme mécanicien et gérant d'un petit commerce. Toutefois, sa nature séductrice et son goût pour l'argent facile l'amènent à se tourner vers une série de femmes vulnérables, en grande partie des veuves ou des femmes isolées, qu'il rencontre par le biais d'annonces matrimoniales. Il parvient à leur inspirer une grande confiance avant de les exploiter et de les éliminer de manière brutale.

La méthode de Landru : séduction et manipulation

Landru se distingue par son habileté à manipuler ses victimes. Utilisant des charmes superficiels et un comportement attentionné, il séduit des femmes de la bourgeoisie et de la classe moyenne, souvent âgées et en quête de sécurité financière. Après avoir gagné leur confiance, il leur propose de se marier ou de partir en voyage. C’est à ce moment que ses crimes prennent place. Landru tue ensuite ses victimes, volent leurs biens et cachent leurs corps, rendant les disparitions presque impossibles à retracer dans un premier temps. Son habileté à échapper aux soupçons durant une longue période rend son cas particulièrement macabre et troublant.

L'Enquête et la Découverte des Crimes

Le début de l’enquête

L’affaire Landru éclate lorsqu'une femme, disparue depuis plusieurs mois, suscite des inquiétudes parmi ses proches. Un certain nombre de femmes ayant disparu dans les mêmes circonstances attire l’attention de la police, qui commence à établir des liens entre ces disparitions. En 1919, un enquêteur du nom de Raymond Dubois, intrigué par l’étrange disparition d'une de ses victimes, entreprend de faire des recherches sur les circonstances entourant la vie de Landru.

Les preuves accablantes

Au fur et à mesure de l’enquête, la police découvre que Landru avait non seulement séduit ces femmes, mais qu’il leur avait également menti sur sa situation financière, leur promettant une vie meilleure. L'enquête se concentre sur la maison de Gambais, où Landru accueillait ses victimes. En fouillant la maison, les enquêteurs trouvent des preuves accablantes : des effets personnels des victimes, des lettres de menaces, et des éléments permettant de relier Landru aux meurtres. La découverte de restes humains dans un four de la propriété suscite un choc profond, confirmant que les crimes de Landru ne sont pas seulement des disparitions, mais des meurtres froids et prémédités.

Le Procès de Landru

L'ouverture du procès

Le procès d'Henri Landru commence en 1921 et attire l'attention de toute la France, en raison de la nature sordide de ses crimes. Landru, surnommé "le Barbe Bleue de Gambais" en référence au personnage légendaire de conte, se défend en minimisant ses actes et en refusant de reconnaître la gravité de ses crimes. Au cours du procès, il adopte une attitude calme et détachée, jouant de son charisme et de sa tranquillité apparente pour tenter de convaincre les jurés de son innocence. Cependant, les preuves contre lui sont irréfutables.

La défense de Landru

Lors de son procès, Landru tente de se défendre en insistant sur le fait qu’il n’a pas tué ses victimes, mais que ces dernières sont parties volontairement. Il se décrit comme un homme mal compris, et certaines de ses déclarations semblent refléter une psychologie dénuée de remords. Cependant, la mise en lumière de ses manipulations et des preuves trouvées chez lui ne laissent que peu de place au doute. Les témoins, notamment des femmes qui ont survécu à ses tentatives de séduction, apportent des éléments cruciaux pour corroborer les accusations.

La Condamnation et l'Héritage de l'Affaire Landru

La condamnation à mort

Le 1er décembre 1921, Henri Landru est reconnu coupable de 11 meurtres et condamné à la peine capitale. Le verdict choque la France, à la fois par la cruauté de ses crimes et la froideur de son attitude durant le procès. Landru est exécuté par guillotine le 25 février 1922, mettant ainsi fin à une affaire qui a marqué les esprits pendant des années. La lente découverte de ses crimes, son processus de séduction et son manque de remords ont fait de lui un personnage mythique dans l’histoire criminelle de France.

L’héritage de l’affaire Landru

L’affaire Landru a eu un impact profond sur la perception de la criminalité en France. Elle a mis en lumière la manière dont un homme apparemment respectable pouvait manipuler et tuer sans relâche. Landru est devenu une figure de l’imaginaire collectif, incarnant l’image du séducteur meurtrier, et son histoire continue d’inspirer des œuvres littéraires, cinématographiques et télévisées. Son nom reste associé à l’un des meurtres les plus choquants et médiatisés du début du XXe siècle.

Le Séducteur Meurtrier

L’affaire Landru, et la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru, restent parmi les événements criminels les plus marquants de l’histoire de France. À travers l’histoire de ce séducteur meurtrier, c’est une réflexion sur la manipulation, la séduction et la brutalité humaine qui se dessine. Bien que l’affaire ait pris fin par la condamnation à mort de Landru, son héritage macabre perdure à travers la mémoire collective et la fascination pour ses crimes.

Notre-Dame de Paris, l'un des monuments les plus emblématiques du patrimoine français, a traversé les âges, portant en son sein non seulement une histoire fascinante mais aussi des mystères qui demeurent encore aujourd'hui. Lieu de culte, de pouvoir et de souvenirs historiques, la cathédrale cache de nombreux trésors enfouis, souvent liés à des événements marquants, des reliques sacrées et des secrets oubliés. Cet article explore ces trésors mystérieux, à la fois matériels et immatériels, qui restent dissimulés sous les pierres de Notre-Dame et qui continuent d'intriguer chercheurs, historiens et passionnés.

Les Trésors Historiques et Religieux

Les reliques sacrées : La Couronne d'Épines et autres objets vénérés

L'un des trésors les plus célèbres de Notre-Dame de Paris est la couronne d'épines que l'on croit avoir appartenu à Jésus-Christ. Selon la tradition chrétienne, cette relique a été conservée dans la cathédrale pendant des siècles, attirant des foules de pèlerins. Bien que la couronne d'épines ait été déplacée lors de la Révolution française, elle demeure l'un des objets les plus vénérés et une pièce centrale de l'héritage spirituel de Notre-Dame.

Le Trésor de la cathédrale : Objets liturgiques et artefacts précieux

Au fil des siècles, la cathédrale a accumulé des objets liturgiques et des artefacts précieux, dont des calices, des chandeliers et des croix ornées. Ces objets, symboles de la grandeur de l’Église et de l’importance de Notre-Dame, ont été cachés ou déplacés en temps de guerre et d'instabilité, laissant derrière eux une part de mystère sur ce qui reste encore enfoui dans les recoins de la cathédrale.

Les Mystères Archéologiques sous la Cathédrale

Les souterrains oubliés de Notre-Dame

Sous les fondations de Notre-Dame de Paris, des vestiges archéologiques ont été découverts, certains datant de l’époque romaine. Bien que beaucoup de ces découvertes aient été explorées, il reste des zones inaccessibles qui pourraient abriter des secrets anciens. Des fouilles et des recherches récentes ont révélé des objets et des structures anciennes, mais le potentiel de découvertes inattendues reste élevé. Il est possible que certaines sections sous la cathédrale soient encore à explorer.

Le trésor des Templiers : Légendes et théories

Depuis des siècles, une rumeur persistante évoque la présence d'un trésor caché par les Templiers sous Notre-Dame de Paris. Ces chevaliers médiévaux, dont l'ordre a été dissous au début du XIVe siècle, auraient dissimulé des richesses inestimables avant leur chute. Bien qu’aucune preuve tangible n’ait été trouvée, cette légende alimente les spéculations et attire ceux qui cherchent à percer les mystères de la cathédrale.

Les Mystères Architecturaux et les Secrets Cachés dans les Détails

Les vitraux et leur signification cachée

Les célèbres vitraux de Notre-Dame de Paris, en particulier les rosaces, sont non seulement des œuvres d'art remarquables mais pourraient également contenir des symboles cachés. Certains historiens et experts en art affirment que ces vitraux ont été conçus avec des significations ésotériques, des codes secrets liés à des connaissances anciennes ou des événements clés de l'histoire de la cathédrale. La quête pour comprendre ces symboles pourrait détenir des indices sur des trésors ou des mystères enfouis.

Les sculptures et la façade : Des messages cachés ?

La façade de Notre-Dame est parsemée de sculptures représentant des scènes bibliques et des figures saintes. Cependant, des chercheurs suggèrent qu’au-delà de la simple représentation religieuse, certains de ces reliefs et sculptures cachent des messages secrets, des indices sur des trésors ou des événements oubliés. La façade elle-même pourrait receler des mystères qui n'ont pas encore été décryptés.

Les Trésors Disparus et le Rôle de Notre-Dame dans l'Histoire de France

Le pillage révolutionnaire : Perte de trésors sacrés

La Révolution française a été un tournant pour Notre-Dame de Paris, qui a subi des pillages et des destructions. De nombreux objets sacrés ont disparu à cette époque, dont certaines reliques et artefacts précieux. Toutefois, une partie de ces trésors aurait été cachée avant leur vol, et des spéculations subsistent sur leur emplacement.

Le rôle de Notre-Dame pendant les grandes périodes de guerre

Au cours des siècles, Notre-Dame a été un témoin clé des événements majeurs de l’histoire de France, notamment pendant les guerres de religion et la Révolution. Des objets et trésors ont été cachés pour les protéger des pillards et des envahisseurs. Certaines de ces reliques pourraient toujours être enfouies, attendant d'être retrouvées par de futures générations.

Les Trésors et Mystères Cachés sous ses Pierres

Les trésors enfouis de Notre-Dame de Paris, qu'ils soient matériels ou immatériels, continuent de nourrir l'imaginaire collectif. Qu'il s'agisse des reliques sacrées, des objets précieux ou des mystères archéologiques enfouis sous ses pierres, la cathédrale reste un symbole puissant de l'histoire de France. Bien que certains secrets aient été découverts, beaucoup demeurent encore cachés, à la fois dans ses fondations et dans les récits qui entourent ce monument millénaire. La quête pour découvrir ces trésors enfouis est loin d'être terminée.

En 1922, l'un des archéologues les plus célèbres de l'histoire, Howard Carter, fit une découverte qui allait bouleverser notre compréhension de l'Égypte ancienne : la tombe presque intacte du pharaon Toutankhamon. Cette découverte, faite dans la Vallée des Rois, révéla des trésors d'une richesse et d'une beauté inégalées, tout en plongeant le monde dans un mystère fascinant. Dans cet article, nous explorerons les détails de cette découverte épique et son impact sur l'archéologie et l'histoire.

L'Avant-Découverte - Les Premières Pistes

Avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, l’Égypte regorgeait déjà de nombreux trésors et découvertes archéologiques majeures. Cependant, la tombe du jeune pharaon, mort à un âge précoce, échappait encore aux archéologues. Howard Carter, accompagné de son mécène, Lord Carnarvon, avait dévoué de nombreuses années à rechercher ce qui semblait être une tombe disparue.

L'Échec et la Persévérance de Carter

Carter n'était pas un inconnu dans le domaine de l'archéologie égyptienne. Il avait déjà effectué plusieurs fouilles fructueuses, mais la découverte de Toutankhamon représentait un défi de taille. Après des années d'échec, il commença à douter de l'existence même de la tombe du jeune pharaon. Pourtant, il persista.

La Découverte - Un Moment Historique

En novembre 1922, un événement majeur allait changer la face de l'archéologie. Après avoir découvert un escalier caché dans la Vallée des Rois, Carter ouvrit une porte scellée qui menait à une chambre funéraire inédite, presque intacte.

Le Trésor Inestimable

À l'intérieur, des milliers d'objets, d'artefacts et de bijoux furent découverts, représentant l'opulence du règne de Toutankhamon. Parmi eux, le célèbre masque funéraire en or massif, une des images les plus emblématiques de l’Égypte ancienne.

La Surprise du Contenu

Contrairement à de nombreuses tombes royales, celle de Toutankhamon était pratiquement intacte, comme si le pharaon avait été enterré il y a peu de temps, et non il y a des siècles. Cela offrait une occasion unique de mieux comprendre les rituels funéraires et la vie dans l’Égypte ancienne.

L'Héritage de la Découverte

La découverte de la tombe de Toutankhamon n'a pas seulement enrichi le savoir historique, mais elle a aussi donné lieu à des mystères persistants. Les artefacts extraits ont permis d'approfondir nos connaissances sur l'art, la culture et la politique de l'Égypte ancienne, mais des questions subsistent sur les circonstances mystérieuses de la mort prématurée de Toutankhamon.

L'Impact Culturel

Au-delà des découvertes matérielles, la tombe de Toutankhamon a alimenté une fascination mondiale pour l'Égypte antique. Elle a inspiré de nombreuses expositions, recherches, et publications.

Les Controverses et la Malédiction

Le mystère entourant la mort du jeune pharaon et l’éventuelle malédiction liée à sa tombe ont fait l'objet de spéculations populaires, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette découverte historique.

Un Trésor Enseveli dans les Sables du Tempsn

La découverte de la tombe de Toutankhamon a marqué un tournant dans l’histoire de l’archéologie. Ce trésor exceptionnel a non seulement enrichi notre compréhension de l'Égypte ancienne, mais a aussi capté l’imagination de millions de personnes à travers le monde. Plus de 100 ans après cette découverte, l'héritage de Toutankhamon continue de fasciner et d'inspirer, soulignant l'importance de la persévérance et de la recherche scientifique dans la quête de notre histoire.

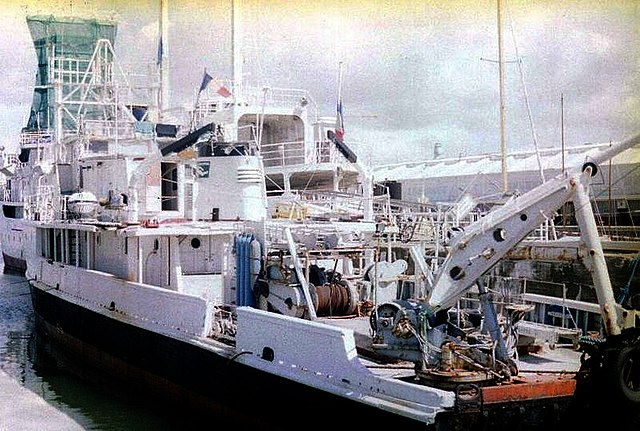

Le 24 novembre 1951, un événement marqua le début d'une aventure inoubliable qui allait faire entrer Jacques-Yves Cousteau et son bateau légendaire, la Calypso, dans l’histoire de l'exploration sous-marine. Ce premier voyage était bien plus qu'une simple expédition maritime : il s'agissait d'un voyage de découverte qui allait révolutionner notre compréhension des océans et inspirer des générations d'explorateurs et de passionnés de la mer. Dans cet article, nous retraçons l’histoire de ce premier voyage, les objectifs de la mission, et l'impact que cette aventure a eu sur la marine et la science marine.

L'Origine de la Calypso

La Transformation du Hélios

Avant de devenir la célèbre Calypso, le navire avait été un ancien dragueur de mines de la marine française, l'Hélios. Acquis par Jacques-Yves Cousteau et son équipe en 1950, le bateau subit une transformation complète pour répondre aux besoins spécifiques de l’exploration sous-marine. Des installations spécialisées furent installées, notamment des laboratoires, des caméras sous-marines et des équipements de plongée. Ce changement radical permettait à l'équipage de partir en expéditions lointaines et de filmer pour la première fois les profondeurs marines de manière immersive.

Le Rôle de Cousteau dans la Mission

Jacques-Yves Cousteau, ancien officier de la marine nationale et passionné par la mer, avait un objectif clair : ouvrir au grand public les portes du monde sous-marin. Il rêvait de partager ses découvertes avec le monde entier et de sensibiliser les populations à la beauté et à la fragilité des océans. La transformation de la Calypso en un navire de recherche et d'exploration permettait de concrétiser ce rêve ambitieux.

Le Premier Voyage : Une Exploration en Méditerranée

Les Premiers Pas du Voyage de la Calypso

Le premier voyage de la Calypso débuta en 1951 en Méditerranée, un terrain de jeu familier pour l’équipe. L’expédition visait à explorer les fonds marins près des côtes françaises et méditerranéennes. Ce voyage fut une étape cruciale pour tester le matériel, les méthodes de plongée, ainsi que pour filmer des scènes sous-marines révolutionnaires, une première dans le domaine de l'exploration scientifique.

Une Technologie Innovante

À bord de la Calypso, Cousteau et son équipe disposaient de technologies de pointe, dont des caméras sous-marines spécialement conçues, comme la fameuse caméra à manivelle inventée par Cousteau lui-même. Ces innovations permettaient de capter des images sous l'eau avec une clarté inédite et de partager avec le monde des images fascinantes de la vie sous-marine. Les équipes à bord se consacraient à étudier les écosystèmes marins, l'étude des algues, et le comportement des poissons et autres espèces maritimes.

L'Impact du Premier Voyage

L'Ouverture du Monde Sous-Marin au Public

Le premier voyage de la Calypso fut un tournant dans l’histoire de l'exploration sous-marine. Les images capturées pendant cette expédition furent utilisées dans plusieurs films documentaires et émissions de télévision, la plus célèbre étant "Le Monde du Silence", qui remporta la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1956. Ce film, qui montrait les premières images sous-marines filmées par la Calypso, bouleversa les perceptions du grand public sur les océans et leurs mystères.

La naissance de l'esprit d'aventure scientifique

Au-delà de l’aspect cinématographique, le premier voyage de la Calypso marqua également un tournant dans la science marine. Il permit de réaliser des découvertes majeures concernant la biodiversité marine et la géologie des fonds sous-marins. L’expédition ouvrit la voie à de nombreuses autres explorations dans des endroits aussi variés que la mer Rouge, l'Antarctique, et même la barrière de corail australienne.

Une Aventure Scientifique Inédite

Le premier voyage de la Calypso fut bien plus qu'une simple expédition : il symbolisa le début d'une nouvelle ère dans l'exploration des océans. Grâce à Jacques-Yves Cousteau et à son équipage, le monde sous-marin n'était plus un territoire inconnu et mystérieux, mais un lieu fascinant, digne d’être exploré et compris. Le bateau, aujourd'hui un symbole de l’aventure et de la science marine, a permis à des millions de personnes de découvrir les merveilles de notre planète bleue et de prendre conscience de la nécessité de protéger les océans.

Parmi les nombreuses histoires mystérieuses qui entourent le Vatican, celle de la « tête de la sœur possédée » sœur Mary Rosenthal, qui intrigue les passionnés d’histoire et les amateurs de mystères religieux. L’existence supposée de cette relique alimente les spéculations sur la manière dont l’Église conserve des artefacts de grande valeur ou aux propriétés inexplicables. Cet article explore les origines de cette légende, le mythe de la sœur possédée, et les raisons pour lesquelles le Vatican pourrait décider de conserver un tel objet.

La Légende de la Sœur Possédée

La Vie Tourmentée d'une Religieuse Mystérieuse

La légende de la sœur possédée commence avec l’histoire d’une religieuse du Moyen Âge, réputée pour avoir été « possédée par des esprits ». Selon certains récits, elle manifestait des comportements étranges, attribués à une force surnaturelle. Son cas aurait intrigué les membres du clergé, qui décidèrent d’exorciser la religieuse afin de libérer son âme de l’influence démoniaque.

L’histoire de Maria Rosenthal

Enceinte sans relation sexuelle

En 1742, dans le monastère de Hohenwart, en Allemagne, une religieuse du nom de Joséphine Rosenthal se retrouva enceinte. Toutefois, elle affirma catégoriquement n'avoir jamais eu de relations sexuelles. Ce mystère attira l'attention du Concile de Benoît XIV au Vatican, où une série de tests fut menée pour vérifier la véracité de ses dires. Après des examens approfondis, il fut confirmé qu’elle était bel et bien vierge.

La conception immaculée

Cet événement stupéfiant fut interprété comme un miracle, une conception immaculée, et Joséphine commença à être perçue comme une figure sainte. Tragiquement, elle mourut en couches, mais sa fille, Maria Rosenthal, prit la relève. Cependant, Maria ne fut pas accueillie favorablement par la communauté. En effet, elle naquit hermaphrodite, une condition qu'ils considéraient comme démoniaque.

Un véritable Calvaire

La vie de Maria devint un véritable calvaire. Considérée comme possédée, elle endura humiliations et rejets de la part des habitants. La peur qu’elle inspirait grandit au fil du temps, et elle fut complètement isolée. Cette souffrance la poussa à rédiger un journal intime dans lequel elle relatait les abus, les insultes et les mauvais traitements subis, témoignant ainsi de la cruauté de son quotidien.

La Mort et la Conservation de sa Tête

Après son décès dans des circonstances troublantes, sa tête aurait été séparée de son corps. Certains pensent que cette relique fut conservée pour des études et par crainte de la puissance supposée qu'elle détenait encore. La tête aurait ensuite été placée sous la garde du Vatican, dans des archives secrètes ou un lieu destiné aux artefacts particuliers.

La Raison de la Conservation de la Relique par le Vatican

Le Pouvoir Mystique des Reliques dans l’Histoire de l’Église

Les reliques ont toujours eu une grande importance dans l’histoire chrétienne, symbolisant des forces surnaturelles, la foi, ou des protections divines. Les saints et les martyrs, en particulier, ont souvent vu leurs restes conservés dans des églises ou des cathédrales. La tête de la « sœur possédée » pourrait être vue comme un objet d’étude pour les exorcistes et théologiens du Vatican.

Une Protection Spirituelle Contre les Forces du Mal ?

Certains théologiens avancent que la possession de cette tête serait un acte de prévention spirituelle. En la gardant sous surveillance, l’Église protégerait le monde de la potentielle libération d’esprits démoniaques ou d’influences néfastes, tout en conservant un outil d’apprentissage pour mieux comprendre les phénomènes de possession.

Les Archives Secrètes du Vatican et leurs Contenus Inexplorés

La Légende des Archives Vaticanes : Un Lieu de Mystère

Les archives secrètes du Vatican sont une source inépuisable de théories et de mystères. Réputées pour contenir des documents, des artefacts et des objets d'une importance historique et théologique inestimable, elles demeurent en grande partie inaccessibles au grand public. La tête de la sœur possédée, si elle existe réellement, pourrait figurer parmi ces objets rares.

Que Cachent Encore les Archives ?

Certains chercheurs pensent que les archives renferment bien d’autres artefacts similaires, notamment des objets mystiques ou des témoignages de possessions passées. La tête de la sœur possédée serait un exemple parmi d’autres, montrant la volonté de l’Église de contenir certains mystères et phénomènes surnaturels hors de portée du public.

Le Mystère et l’Intrigue Autour de la Tête

Fascination Populaire et Théories du Complot

Le mystère de la tête de la sœur possédée alimente des théories du complot, et certains estiment que des informations cruciales sur l'origine de l'objet sont cachées. Pour certains, la décision du Vatican de garder cette relique en secret renforce les suspicions autour de l’Église, et crée une aura de mystère autour de cette affaire.

Un Cas d’Étude pour les Théologiens et Exorcistes

Les exorcistes modernes, confrontés à des cas de possession, peuvent s’inspirer des leçons tirées des cas passés. En gardant cette tête, le Vatican conserve un lien symbolique avec son histoire de lutte contre le mal. Elle serait aussi une source d’enseignement pour les membres du clergé engagés dans des pratiques spirituelles.

La légende de la « sœur possédée » fait partie de ces récits intrigants qui ont traversé les âges

L'Origine de la Légende : Une Religieuse Troublée ?

Au Moyen Âge, des cas de possession étaient souvent associés à des comportements ou des maladies que la science de l'époque ne pouvait expliquer. Certaines religieuses, à qui l'on attribuait des crises ou des visions, pouvaient être perçues comme possédées, en particulier si leurs actes s'écartaient des attentes strictes de la vie monastique. La légende de la sœur possédée pourrait ainsi provenir de récits rapportant le cas d'une religieuse qui aurait présenté des comportements jugés inquiétants par ses contemporains.

Les « Symptômes » de la Possession

Selon les récits, cette religieuse manifestait des comportements qui, à l'époque, étaient interprétés comme des signes de possession : convulsions, paroles étranges, connaissances mystérieuses, ou un rejet des pratiques religieuses. Les « possédées » étaient souvent isolées, voire exorcisées par le clergé, dans l’espoir de les libérer de ces influences considérées comme démoniaques.

L’Exorcisme et la Fin Tragique

La légende raconte que, après des tentatives d'exorcisme répétées, la religieuse serait décédée de manière troublante, marquant les esprits de ceux qui avaient assisté à ces événements. Par superstition ou par crainte, les autorités religieuses auraient alors conservé sa tête, soit pour étudier ce phénomène étrange, soit pour éviter qu’une quelconque « influence » ne s’échappe de ce corps marqué par le démon selon leurs croyances.

Pourquoi le Vatican ?

L'Église a, à travers les siècles, conservé des reliques, qu'il s'agisse de saints ou d'objets associés à des phénomènes spirituels ou paranormaux. La tête de la « sœur possédée » aurait pu être gardée non seulement pour son intérêt spirituel et historique, mais également comme un outil de référence pour les exorcistes. Le Vatican, en tant que centre du christianisme, aurait ainsi pris en charge cette relique pour la garder à l'abri des influences extérieures et en assurer la protection.

Une Interprétation Moderne ?

Avec le recul de la science et des études sur la psychologie, certains historiens pensent que cette religieuse pouvait souffrir de troubles mentaux ou d’épilepsie, deux affections qui, à l'époque, pouvaient aisément être interprétées comme de la possession. La conservation de sa tête pourrait également symboliser l'incompréhension des phénomènes neurologiques par l'Église et son désir de garder le contrôle sur des manifestations qu'elle jugeait dangereuses ou sacrées.

Entre Mythe et Réalité

Le mystère de la tête de la « sœur possédée » soulève de nombreuses questions sur les pratiques religieuses, les croyances dans le surnaturel, et les secrets gardés par le Vatican. Que ce soit pour des raisons de foi, de prévention ou de conservation historique, cette relique fait partie de ces éléments fascinants qui alimentent les mystères autour de l’Église. Tant que les archives du Vatican resteront en grande partie inaccessibles, les spéculations persisteront, renforçant l’aura mystique de ce lieu unique.

Parmi les légendes effrayantes qui peuplent le folklore européen, celle de Zofia, la vampire polonaise, captive par son mystère et sa noirceur. Issue des récits polonais anciens, cette figure vampirique incarne à la fois la beauté et la terreur, symbolisant les peurs et les superstitions d'une époque où le surnaturel faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Explorons l'histoire et l'origine de cette légende fascinante, et découvrons pourquoi Zofia est encore aujourd'hui une figure marquante des histoires de vampires en Europe.

Origine de la Légende de Zofia

Le Contexte Historique et Culturel de la Pologne Ancienne

La Pologne du Moyen Âge et de la Renaissance est un lieu imprégné de mysticisme, où les croyances populaires et les superstitions dictaient les comportements. Les récits de vampires, créatures buvant le sang des vivants, étaient répandus, et de nombreuses communautés croyaient en l'existence de ces êtres malveillants.

La Figure de Zofia dans le Folklore

Selon la légende, Zofia était une femme d’une beauté envoûtante qui vivait dans un village reculé de la Pologne. Ses traits délicats et son regard profond fascinaient autant qu'ils terrifiaient, et on disait qu'elle avait fait un pacte avec les forces obscures pour obtenir l'immortalité. Ce pacte la condamna à errer éternellement, buvant le sang des vivants pour survivre.

Les Caractéristiques de Zofia, la Vampire

Une Beauté Surnaturelle et Envoûtante

Zofia est décrite dans les récits comme ayant des cheveux noirs comme la nuit et des yeux d'un bleu glacial. Sa beauté était à la fois magnétique et inquiétante, ce qui lui permettait de séduire ses victimes facilement. Elle utilisait son charme pour attirer les jeunes hommes, qui disparaissaient mystérieusement après l'avoir rencontrée.

Les Pouvoirs et Capacités de Zofia

Comme les autres créatures vampiriques, Zofia possédait une force surnaturelle et la capacité de se régénérer rapidement. On disait qu'elle pouvait se transformer en brume ou en ombre pour échapper à ses poursuivants, et qu'elle pouvait contrôler l’esprit de ses victimes pour mieux les manipuler.

La Symbolique de Zofia dans la Culture Populaire

Zofia et la Peur de l'Inconnu

La légende de Zofia reflète une peur ancienne et universelle : celle de l'inconnu et des forces obscures tapies dans les ténèbres. En personnifiant la beauté et le danger, Zofia incarne les craintes liées à la mort et à la séduction, et joue sur les angoisses de l'âme humaine face à l'incompréhensible.

La Résurgence des Vampires dans la Culture Moderne

Avec le regain d'intérêt pour les vampires au cinéma et en littérature, la figure de Zofia est réapparue dans certaines œuvres polonaises modernes. Sa beauté mystérieuse et son histoire tragique en font un personnage fascinant et complexe, qui continue d’inspirer de nombreux artistes et écrivains.

Les Récits et Histoires Autour de Zofia

Les Contes Oraux et les Transmissions de la Légende

Dans les régions rurales de Pologne, la légende de Zofia était racontée autour des feux de cheminée, les soirs d’hiver. Les anciens mettaient en garde les jeunes contre les dangers de la séduction et de la curiosité, utilisant Zofia comme une morale pour expliquer la nécessité de prudence.

Les Témoignages et Apparitions Modernes

Certains affirment que l'esprit de Zofia continue de hanter les forêts et villages de Pologne, apparaissant parfois sous une forme spectrale. Ces témoignages, bien qu’incertains, alimentent le mythe et confèrent à Zofia une place particulière dans l’imaginaire collectif polonais.

Beauté et Terreur du Folklore

La légende de Zofia, la vampire polonaise, est un fascinant exemple de la manière dont les mythes anciens perdurent et évoluent dans la culture moderne. Incarnation de la beauté et de la terreur, Zofia symbolise les peurs éternelles de l'humanité et la fascination pour l'au-delà. Aujourd'hui encore, cette figure reste l'une des créatures vampiriques les plus captivantes et mystérieuses d'Europe.

La découverte du tombeau de Toutânkhamon, le jeune pharaon de la XVIIIe dynastie égyptienne, est l'un des événements archéologiques les plus fascinants du XXe siècle. En 1922, l'archéologue britannique Howard Carter découvre un tombeau resté presque intact pendant plus de 3 000 ans dans la Vallée des Rois. Ce trésor inestimable, renfermant des objets précieux et la momie du jeune roi, dévoile des aspects méconnus de l’Égypte ancienne et suscite un intérêt mondial qui perdure encore aujourd'hui. Cet article revient sur la découverte, le contenu du tombeau et son impact culturel.

La Quête de Howard Carter

Un archéologue déterminé

Howard Carter est déjà un archéologue renommé lorsqu’il entreprend des fouilles dans la Vallée des Rois, mais il a un rêve : découvrir un tombeau égyptien intact. Avec le soutien financier de Lord Carnarvon, un noble britannique passionné d’Égypte ancienne, Carter consacre plusieurs années à rechercher le tombeau de Toutânkhamon.

Les défis des fouilles

Malgré des années de recherches infructueuses, Carter ne perd pas espoir. En 1922, alors que les fouilles sont sur le point d’être abandonnées par manque de résultats, Carter découvre les premières marches menant au tombeau. Il reste cependant prudent, car de nombreux tombeaux dans la Vallée des Rois ont été pillés au fil des siècles.

La Découverte du Tombeau de Toutânkhamon

La première ouverture du tombeau

Le 26 novembre 1922, Carter et son équipe percent un trou dans le mur scellé du tombeau. À la lueur d'une bougie, Carter aperçoit des objets scintillants en or et en ébène. Lorsque Lord Carnarvon lui demande s’il voit quelque chose, Carter répond avec la fameuse phrase : « Oui, des merveilles ! ».

Une tombe incroyablement bien préservée

À la surprise de tous, le tombeau de Toutânkhamon est exceptionnellement bien préservé, renfermant des trésors d’une richesse inouïe. Contrairement à la plupart des tombes royales, celle de Toutânkhamon est restée presque intacte, abritant des centaines d’objets d’une grande valeur historique et artistique.

Les Trésors du Tombeau

Le masque funéraire et le sarcophage

L’un des objets les plus emblématiques découverts dans le tombeau est le masque funéraire en or massif du pharaon, une œuvre d’art d’une rare finesse. Le sarcophage, composé de trois cercueils imbriqués, est également fait de matériaux précieux et reflète l’importance du jeune roi dans la société égyptienne.

Les objets personnels et rituels

Le tombeau contient également de nombreux objets personnels de Toutânkhamon, des statues, des meubles, des chars et des bijoux. Ces artefacts fournissent un aperçu unique de la vie royale dans l’Égypte ancienne et témoignent des croyances religieuses de l’époque, notamment en ce qui concerne l’au-delà.

Les Mystères Autour de Toutânkhamon

La malédiction du pharaon

Après la découverte du tombeau, une rumeur se répand : celle de la « malédiction du pharaon ». Plusieurs personnes ayant participé aux fouilles, dont Lord Carnarvon, meurent peu de temps après l'ouverture de la tombe, ce qui alimente la légende. Bien que la science ait démenti cette malédiction, le mystère continue de fasciner le public.

La mort mystérieuse de Toutânkhamon

L’analyse de la momie de Toutânkhamon a révélé des informations troublantes sur sa mort, survenue à seulement 19 ans. Les théories sur les causes de sa mort vont de la maladie à un accident de char, et certaines suggèrent même un assassinat. La jeunesse et la mort précoce de ce roi continuent de susciter la curiosité et les hypothèses.

L'Impact Culturel et Historique de la Découverte

La fascination pour l’Égypte ancienne

La découverte de Toutânkhamon a relancé l’intérêt mondial pour l’Égypte ancienne. Des expositions itinérantes ont présenté les trésors du tombeau dans le monde entier, attirant des millions de visiteurs et inspirant des œuvres artistiques, cinématographiques et littéraires.

Les avancées en égyptologie

Le travail de Carter a également permis d'approfondir les connaissances en égyptologie et a favorisé le développement de nouvelles méthodes de préservation et d’analyse des artefacts anciens. La découverte du tombeau de Toutânkhamon reste un modèle pour les archéologues et historiens, symbolisant l'importance de la conservation du patrimoine.

Le Mystère du Tombeau du Jeune Pharaon

La découverte du tombeau de Toutânkhamon en 1922 demeure l'une des plus grandes trouvailles archéologiques de tous les temps. Les trésors qu’il contient et les mystères entourant le jeune pharaon ont profondément marqué la culture populaire et continuent d’enflammer l’imagination des passionnés d’histoire. À travers cette découverte, l'Égypte ancienne se révèle sous un jour nouveau, et le roi Toutânkhamon, autrefois méconnu, est aujourd'hui une figure emblématique de l'histoire antique.

En octobre 1968, le corps de Stevan Markovic, garde du corps de l'acteur Alain Delon, est retrouvé dans une décharge près de Paris. Rapidement, cette affaire prend des proportions considérables et fait la une des journaux, mêlant célébrités, scandale, et rumeurs visant les plus hauts cercles politiques français. Ce meurtre non résolu va se transformer en une affaire d’État, alimentant des rumeurs d'intrigues et de scandales sexuels, et impliquant même l'épouse du premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. L’affaire Markovic reste aujourd'hui un mystère qui soulève de nombreuses questions sur les coulisses du pouvoir et les jeux d’influence.

Stevan Markovic et son entourage

Qui était Stevan Markovic ?

Stevan Markovic, un Yougoslave exilé en France, travaille comme garde du corps pour l'acteur Alain Delon. Homme de main et proche de Delon, Markovic mène une vie entre les cercles de la jet-set parisienne et le milieu du show-business. Sa relation avec Delon et d’autres personnalités influentes le place au cœur de certains des milieux les plus privilégiés de la capitale.

Les tensions et rivalités dans le cercle de Delon

Des tensions apparaissent entre Markovic et certains membres de l’entourage de Delon, notamment Georges Pompidou, qui est alors le principal rival politique de Charles de Gaulle pour la succession présidentielle. Markovic aurait accumulé des informations compromettantes sur des figures influentes, ce qui, selon certains, pourrait expliquer son meurtre.

La découverte macabre et les premières pistes

La découverte du corps de Markovic

Le 1er octobre 1968, le corps de Stevan Markovic est retrouvé dans une décharge de la région parisienne. Son visage est en partie défiguré, et des éléments indiquent qu'il a probablement été tué ailleurs avant d'être abandonné dans cette décharge. Cette découverte choque et intrigue la presse, qui se précipite sur l’affaire, flairant un scandale potentiel.

Les lettres compromettantes de Markovic

Avant sa mort, Markovic aurait confié à son frère Aleksandar qu'il se sentait en danger. Il laisse une lettre mystérieuse indiquant que si quelque chose devait lui arriver, Delon et Pompidou en seraient les responsables. Cette lettre alimente les rumeurs et fait de l’affaire un scandale national, car elle laisse entendre des implications d’hommes de pouvoir et de célébrités.

Les rumeurs de chantage et les accusations

Les photos compromettantes et le chantage présumé

L'une des rumeurs les plus persistantes de l'affaire est celle de photos compromettantes impliquant des personnalités influentes de la société française dans des soirées douteuses. Markovic aurait eu accès à ces photos et les aurait utilisées pour exercer un chantage sur certains individus puissants, dont Pompidou et sa femme. Cependant, l’existence de ces photos n’a jamais été prouvée, ajoutant au mystère.

L’implication de Delon et des tensions dans le milieu du cinéma

Alain Delon, ami proche de Markovic, se retrouve également mêlé à l’affaire. Bien qu'il ne soit pas directement accusé, ses liens avec le défunt et certaines fréquentations douteuses jettent une ombre sur sa réputation. L'affaire met également en lumière les tensions au sein de la jet-set parisienne, où les luttes d'influence et les jeux de pouvoir sont monnaie courante.