Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Grandes Guerres

Le 25 juillet 1943, un événement spectaculaire secoue l'Italie fasciste : Benito Mussolini, fondateur du régime fasciste et allié d'Hitler, est arrêté sur ordre du roi Victor-Emmanuel III. Cette chute brutale marque le début de l'effondrement du fascisme en Italie et a des conséquences profondes sur le cours de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur une journée clé qui a précipité la fin d'un dictateur et changé la face de l'Europe.

L'Italie en crise : un régime vacillant

Les défaites militaires successives

Depuis son entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie en 1940, l'Italie subit une série de revers militaires cuisants. Les campagnes en Afrique du Nord, en Grèce et en Russie se soldent par des échecs retentissants. Les villes italiennes sont bombardées, l'économie s'effondre, et le peuple, lassé, désire la paix.

La perte de confiance dans le Duce

Le culte de la personnalité entretenu par Mussolini s'effrite. Au sein même du Grand Conseil fasciste, ses soutiens se délitent. La figure du Duce, autrefois adulée, est aujourd'hui perçue comme responsable des malheurs du pays. Le roi Victor-Emmanuel III, jusque-là silencieux, commence à envisager une sortie du régime.

Une décision historique : le Grand Conseil renverse Mussolini

La réunion du 24 juillet 1943

Le 24 juillet au soir, le Grand Conseil du fascisme se réunit pour la première fois depuis le début de la guerre. Dino Grandi, ancien ministre, y propose une motion visant à restituer les pleins pouvoirs au roi. Cette motion, à la surprise de Mussolini, est adoptée par 19 voix contre 7.

Le roi reprend la main

Le 25 juillet, Mussolini est convoqué au palais royal. Pensant discuter de la situation militaire, il se présente confiant. Mais le roi lui annonce froidement sa destitution et le fait immédiatement arrêter par les carabiniers. "Vous êtes la personne la plus haïe d’Italie," lui aurait lancé Victor-Emmanuel III.

La chute du Duce : réaction et conséquences

La fin du régime fasciste ?

Après l'arrestation, le maréchal Pietro Badoglio est nommé chef du gouvernement. Il annonce que la guerre continue aux côtés de l'Allemagne, tout en entamant secrètement des négociations avec les Alliés. La population italienne accueille la nouvelle avec soulagement. Partout, les bustes de Mussolini sont renversés, les slogans fascistes effacés.

Une libération éphémère

Mais Hitler ne reste pas inactif. Le 12 septembre 1943, lors de l'opération commando « Eiche » (Chêne), les troupes allemandes libèrent Mussolini, détenu au Gran Sasso. Il devient alors le chef d'un État fantoche, la République sociale italienne, basée à Salo, au nord du pays.

Une répercussion sur le déroulement de la guerre

Un tournant pour les Alliés

L'arrestation de Mussolini permet aux Alliés de concentrer leurs efforts sur le débarquement en Italie. Le 3 septembre 1943, les forces britanniques débarquent en Calabre. L'armistice est signé secrètement avec Badoglio, puis rendu public le 8 septembre. L'Italie entre alors dans une guerre civile entre partisans et fascistes.

Le début de la fin pour l'Axe

La défection italienne affaiblit considérablement l'Axe. Hitler est contraint de mobiliser des troupes supplémentaires pour occuper l'Italie. La chute du Duce sonne le glas de l'un des trois grands leaders totalitaires de l'Europe. Après Mussolini, ce sera au tour de Hitler.

Le crépuscule d'un dictateur

La fin tragique de Mussolini

Le 28 avril 1945, après une fuite ratée vers la Suisse, Benito Mussolini est capturé par des partisans italiens à Dongo. Il est exécuté sommairement avec sa compagne Clara Petacci. Leurs corps sont exposés publiquement à Milan, symbole de la chute d'un régime honni.

Un héritage controversé

Aujourd'hui encore, la figure de Mussolini divise en Italie. Certains nostalgiques glorifient son autoritarisme, mais la majorité voit en lui un dictateur responsable de l'alignement avec le nazisme et des drames de la guerre. Son arrestation reste l'un des moments les plus marquants du XXe siècle italien.

Le jour où l'Italie a tourné la page du fascisme

Le 25 juillet 1943 incarne un moment charnière où l'Italie s'est détournée du fascisme après plus de deux décennies d'oppression. L'arrestation de Mussolini n'a pas seulement été un changement de pouvoir, mais un acte décisif vers la reconstruction d'une nation dévastée. Ce jour-là, l'Europe a commencé à entrevoir la fin de la tyrannie.

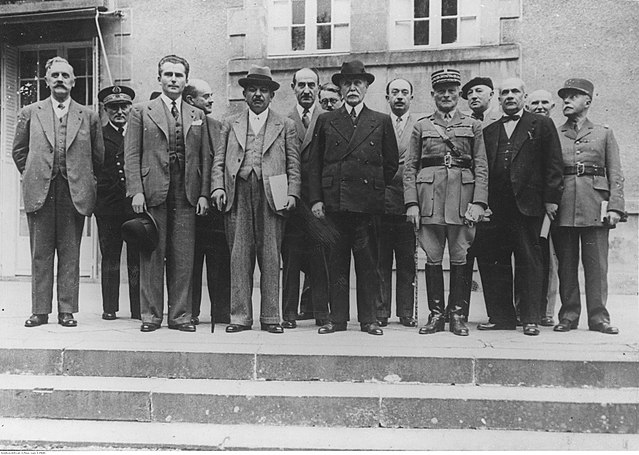

Le 23 juillet 1945 s’ouvre à Paris un procès historique : celui du maréchal Philippe Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale devenu le chef de l’État français sous l’Occupation nazie, il est jugé pour intelligence avec l’ennemi et atteinte à la sûreté de l’État. Ce procès, profondément symbolique, marque une étape cruciale de l’épuration judiciaire et politique de la France à la Libération.

Le contexte de l’après-guerre : une France meurtrie et divisée

La Libération et le besoin de justice

À la Libération en 1944, la France sort d’une occupation allemande brutale. Le pays est encore sous le choc des quatre années de collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. Le peuple français, meurtri, réclame justice. Le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle entend répondre à cette attente à travers une série de procès destinés à juger les collaborateurs.

Philippe Pétain, figure double de l’histoire française

Philippe Pétain, âgé de 89 ans au moment du procès, est une figure complexe. Vainqueur de Verdun en 1916, il avait été élevé au rang de héros national. Mais en 1940, après la débâcle française, il devient chef de l’État français, siège à Vichy et collabore avec l’Allemagne nazie. Il signe l’armistice du 22 juin 1940 et engage une politique d’exclusion, notamment à l’encontre des Juifs, des résistants et des communistes.

L’ouverture du procès : 23 juillet 1945, un événement national

Un procès très attendu

Le procès de Pétain débute le 23 juillet 1945 dans la salle du Palais de justice à Paris. Il se tient devant la Haute Cour de justice, créée spécialement pour juger les actes de collaboration. Une foule nombreuse, journalistes, anciens résistants, citoyens curieux et victimes du régime de Vichy, attendent avec ferveur le début des audiences.

Un climat tendu

La tension est à son comble. Pétain refuse de se défendre personnellement, estimant qu’il ne doit rendre des comptes qu’au peuple français. C’est l’un de ses anciens avocats, Jacques Isorni, qui assure sa défense avec fougue. Le procès est aussi politique que juridique. Il oppose deux visions de la France : celle de la Résistance et celle de l’Ordre nouveau imposé par Vichy.

Les chefs d'accusation retenus contre Pétain

Intelligence avec l’ennemi

Le principal chef d’accusation porte sur l’intelligence avec l’ennemi. Pétain est accusé d’avoir collaboré activement avec l’occupant nazi, facilitant les arrestations, les déportations, la répression et la remise aux Allemands des opposants et des Juifs.

Haute trahison et atteinte à la sûreté de l’État

Le maréchal est également jugé pour avoir violé la Constitution de la République en s’octroyant les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. En devenant chef de l’État par des voies extra-constitutionnelles, il est accusé d’avoir trahi la République.

La responsabilité morale et politique

Le procès ne se limite pas aux actes juridiques. Il soulève aussi la question de la responsabilité morale d’un homme qui, tout en prétendant protéger les Français, a accepté de coopérer avec le régime nazi. Il a cautionné les lois antisémites, toléré les rafles et contribué à l’exécution de résistants.

Un procès médiatisé et riche en symboles

Des témoins de poids

De nombreux témoins sont appelés à la barre, dont Léon Blum, ancien président du Conseil, déporté sous Vichy. Il témoigne avec dignité de l’action du régime. Des membres de la Résistance, des anciens ministres, des survivants de la Shoah ou des familles de fusillés viennent exprimer la souffrance vécue pendant l’Occupation.

La ligne de défense : un bouclier contre l’Allemagne

L’argument principal de la défense est que Pétain aurait « protégé » la France en coopérant avec les Allemands afin de limiter les dégâts. « J’ai voulu éviter le pire », martèle son avocat Isorni. Mais cette ligne de défense peine à convaincre face aux preuves accablantes d’une politique d’adhésion plus que de contrainte.

Le verdict du 15 août 1945

La condamnation à mort… avec une commutation

Le 15 août 1945, la Haute Cour rend son verdict : Philippe Pétain est reconnu coupable de haute trahison. Il est condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens. Cependant, le général de Gaulle, conscient du poids historique du personnage, commue sa peine en détention à perpétuité, en raison de son grand âge et de son rôle pendant la Grande Guerre.

L’exil intérieur : l’île d’Yeu

Pétain est transféré à la forteresse de l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Il y restera jusqu’à sa mort en 1951, dans un isolement presque complet. Sa tombe y repose toujours, devenant un lieu discret de mémoire pour quelques partisans fidèles.

Un procès aux résonances contemporaines

La mémoire française face à Vichy

Le procès Pétain a marqué une rupture dans la mémoire collective. Il a mis en lumière les heures sombres de Vichy et ouvert le débat sur la responsabilité individuelle et collective. Pendant des décennies, la France a lutté avec cette mémoire douloureuse, entre mythe résistancialiste et reconnaissance tardive des crimes commis.

Une justice imparfaite mais nécessaire

Certains historiens ont critiqué le procès pour son aspect politique, voire expiatoire. D’autres soulignent qu’il fut un moment nécessaire pour tourner la page de l’Occupation. Comme le disait Marc Bloch : « Il est des vérités que l’histoire doit dire, même si elles dérangent. »

Héritage du procès : justice, mémoire et enseignements

Le procès Pétain reste un jalon fondamental de l’histoire judiciaire et morale de la France. Il a posé les bases d’une réflexion toujours actuelle sur la responsabilité des dirigeants, le rôle de l’État en temps de crise et les limites de l’obéissance. Il enseigne aussi que nul prestige passé ne saurait absoudre les fautes les plus graves envers la République et l’humanité.

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir

En jugée Pétain en 1945, la France a cherché à faire la lumière sur ses années les plus noires. Ce procès a été à la fois un acte de justice, un exercice de mémoire et un symbole de résilience républicaine. Il nous rappelle que le devoir de vigilance face aux dérives autoritaires reste une exigence démocratique permanente.

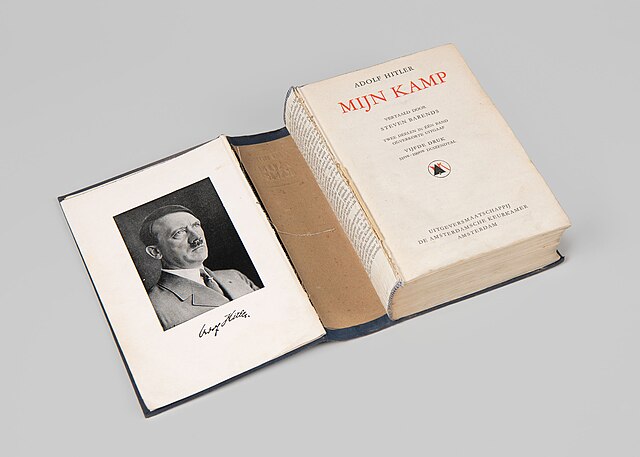

Le 18 juillet 1925, Adolf Hitler publie le premier volume de Mein Kampf (« Mon combat »), un ouvrage idéologique qui deviendra la pierre angulaire du nazisme. Écrit durant sa détention après l’échec du putsch de la Brasserie à Munich en 1923, ce livre expose la vision radicale et antisémite d’un homme qui deviendra, moins d’une décennie plus tard, le chancelier d’Allemagne. Ce texte est à la fois un manifeste politique, une autobiographie et une feuille de route pour l’avenir du Troisième Reich.

Une genèse en prison : le putsch raté de Munich

L’échec du coup d’État du 9 novembre 1923

En 1923, Adolf Hitler, leader du parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), tente un coup d’État en Bavière : le putsch de la Brasserie (Hitlerputsch). L’opération tourne court, et Hitler est arrêté. Jugé pour haute trahison, il est condamné à cinq ans de prison, mais ne purgera que neuf mois à la prison de Landsberg am Lech.

Rédaction de Mein Kampf

C’est dans cette cellule, aidé de son fidèle acolyte Rudolf Hess, qu’Hitler commence à dicter les grandes lignes de Mein Kampf. L’ouvrage est rédigé dans un style brouillon, mélangeant souvenirs personnels, diatribes haineuses et propositions politiques. Hitler entend s’adresser au peuple allemand, mais aussi à ses partisans, afin de donner une cohérence idéologique à son mouvement.

Il y développe notamment l’idée que l’Allemagne a été trahie de l’intérieur durant la Première Guerre mondiale, par les Juifs et les marxistes – un mythe infondé mais central dans sa propagande.

Contenu idéologique : les piliers du nazisme

Un nationalisme extrême

Hitler prône une Allemagne forte, unie et débarrassée des « éléments étrangers ». Il rejette le traité de Versailles, qu’il qualifie de diktat honteux, et appelle à la reconquête territoriale, notamment à l’Est, dans ce qu’il nomme l’espace vital (Lebensraum). Il réclame une expansion vers la Russie, qu’il accuse d’être dominée par le bolchévisme juif.

Un antisémitisme obsessionnel

Au cœur de Mein Kampf se trouve une haine viscérale des Juifs, présentés comme responsables de tous les maux : défaite militaire, crise économique, déclin culturel. Hitler y écrit notamment :

« Le Juif n’est qu’un parasite dans le corps des autres peuples. »

Ce langage déshumanisant préfigure les lois raciales de Nuremberg (1935) et la solution finale mise en œuvre à partir de 1941.

La critique de la démocratie et l’appel à la dictature

Hitler rejette le parlementarisme, qu’il juge inefficace et corrompu. Il appelle à la formation d’un État autoritaire, fondé sur le culte du chef (Führerprinzip), seul capable de guider la nation. Il glorifie la discipline, le combat, la force, et méprise l’égalité et la tolérance, qu’il assimile à de la faiblesse.

Réception et diffusion : un succès croissant

Un impact initial limité

Lors de sa première parution, Mein Kampf ne rencontre pas un grand succès. Le premier volume est publié le 18 juillet 1925, le second en 1926. Les critiques sont sévères, même parmi les nationalistes. Le style lourd, confus, et les idées extrêmes limitent sa portée.

En 1928, seuls 23 000 exemplaires sont vendus. Mais avec l’ascension politique du NSDAP, les ventes explosent. Dès 1933, Hitler devenu chancelier, Mein Kampf devient un outil de propagande.

Une diffusion massive sous le Troisième Reich

L’ouvrage est alors imposé dans toutes les bibliothèques publiques, offert aux jeunes mariés, aux soldats, aux fonctionnaires. Il est traduit en plusieurs langues. On estime à plus de 12 millions le nombre d’exemplaires diffusés jusqu’en 1945.

Le livre devient ainsi un instrument d’endoctrinement de masse, largement utilisé par la propagande nazie dirigée par Joseph Goebbels.

Mein Kampf, matrice du désastre

Un programme appliqué point par point

Ce qui rend Mein Kampf si effrayant, c’est que Hitler a mis en œuvre, presque méthodiquement, les idées qu’il y exprime. La conquête de l’Europe de l’Est, la destruction du marxisme, la suppression des libertés, l’élimination des Juifs d’Europe : tout était déjà écrit.

Les historiens comme Ian Kershaw et Joachim Fest soulignent que ce texte n’était pas une simple provocation, mais un manifeste programmatique.

Un avertissement ignoré

Nombre de lecteurs de l’époque, en Allemagne comme à l’étranger, minimisent la portée réelle de l’ouvrage. Beaucoup pensent que les outrances de langage relèvent d’un style rhétorique, ou que Hitler n’aura jamais les moyens de réaliser ses projets.

Winston Churchill écrira plus tard :

« Jamais un livre n’a mieux annoncé le désastre à venir. »

Le sort du livre après 1945

Interdiction et droits d’auteur

Après la défaite de l’Allemagne nazie, les droits de Mein Kampf sont confiés au Land de Bavière, qui interdit toute réédition. Le livre disparaît des librairies pendant plusieurs décennies, bien qu’il circule sous le manteau ou à l’étranger.

Rééditions critiques et débats

En 2016, à l’expiration des droits, une édition scientifique annotée est publiée par l’Institut d’Histoire contemporaine de Munich (IfZ). Ce travail monumental de plus de 2 000 pages replace chaque phrase dans son contexte historique, déconstruit les erreurs factuelles et les logiques manipulatrices.

L’objectif : ne pas laisser le terrain aux extrémistes, mais enseigner et comprendre pour mieux prévenir.

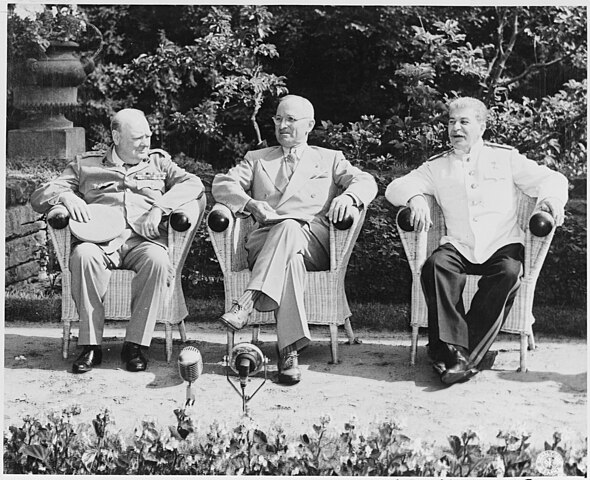

Le 17 juillet 1945 marque un moment crucial de l’histoire mondiale : l’ouverture de la conférence de Potsdam. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin en Europe, les dirigeants des puissances alliées se réunissent pour décider de l’avenir du monde d’après-guerre. Dans cette petite ville allemande située près de Berlin, des décisions seront prises qui redessineront la carte géopolitique et façonneront la Guerre froide à venir.

Une Europe en ruines : le contexte de la conférence

L’héritage immédiat de la Seconde Guerre mondiale

À la mi-juillet 1945, l’Allemagne nazie a capitulé depuis deux mois (8 mai 1945). L’Europe est dévastée, des millions de personnes déplacées errent dans un continent en ruines. L’urgence est triple : reconstruire l’Europe, gérer les vaincus et prévenir de futurs conflits.

Les Alliés, victorieux mais divisés par des intérêts divergents, doivent s’entendre. L’Union soviétique de Staline contrôle une grande partie de l’Europe de l’Est. Les États-Unis, désormais puissance dominante, ont remplacé la Grande-Bretagne comme première force mondiale. Le Royaume-Uni, quant à lui, est affaibli économiquement mais reste diplomatiquement influent.

Les successeurs de Yalta

La conférence de Potsdam est le prolongement de la conférence de Yalta (février 1945), où Roosevelt, Churchill et Staline avaient jeté les bases de l’après-guerre. Mais entre-temps, Roosevelt est mort (avril 1945), remplacé par Harry S. Truman, beaucoup plus méfiant à l’égard des Soviétiques. Et pendant la conférence, Churchill sera remplacé par Clement Attlee, nouveau Premier ministre britannique après la défaite conservatrice aux élections législatives du 26 juillet.

Les acteurs de Potsdam : une nouvelle dynamique

Staline, l’homme fort de l’Est

Joseph Staline arrive à Potsdam en position de force. L’Armée rouge occupe Berlin et toute l’Europe de l’Est. Il entend sécuriser l’influence soviétique sur les pays « libérés » par ses troupes : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie. Pour lui, l’idéologie communiste sert aussi à créer une zone tampon contre de futures agressions.

Truman, le président inconnu mais déterminé

Harry Truman, nouveau président américain, est un outsider. Peu connu, il surprend par sa fermeté. Quelques jours avant la conférence, il est informé du succès de l’essai nucléaire américain dans le désert du Nouveau-Mexique (projet Manhattan). Cela renforce sa position face à Staline.

Truman déclare :

« Nous devons mener le monde libre, et pour cela, nous devons montrer notre détermination. »

Churchill et Attlee : un relais britannique

Winston Churchill commence la conférence mais est remplacé par Clement Attlee à mi-parcours. Cette transition illustre le bouleversement politique interne au Royaume-Uni. Bien que moins charismatique, Attlee poursuivra les discussions avec sérieux et méthode.

Les grands enjeux de la conférence

Le sort de l’Allemagne

L’Allemagne est divisée en quatre zones d’occupation (américaine, britannique, française, soviétique). Les Alliés s’accordent sur la démilitarisation, la dénazification, la démocratisation et la décentralisation du pays. Berlin, bien que située en zone soviétique, sera également divisée.

Mais dès Potsdam, les divergences émergent sur le modèle économique et politique à imposer. L’Est se soviétise rapidement, tandis que l’Ouest s’oriente vers la démocratie libérale.

Les frontières polonaises

Un point de friction majeur est la nouvelle frontière occidentale de la Pologne, fixée sur la ligne Oder-Neisse. Cela entraîne le déplacement de millions d’Allemands, expulsés des territoires annexés. Staline impose ses vues, et les Occidentaux s’inclinent, en échange d’une coopération fragile.

Le Japon et l’ultimatum de Potsdam

Le 26 juillet 1945, les Alliés lancent un ultimatum au Japon, demandant sa reddition sans condition. Ce texte, signé à Potsdam, menace :

« Une destruction rapide et totale s’abattra sur le Japon s’il ne capitule pas. »

Ce message, ignoré par le gouvernement japonais, conduira au bombardement atomique de Hiroshima (6 août) et Nagasaki (9 août), puis à la reddition du Japon le 15 août 1945.

Une conférence aux conséquences durables

Le début de la Guerre froide

Potsdam marque un tournant. L’unité de façade des Alliés se fissure. Truman et Staline s’observent avec suspicion. Les décisions prises, bien qu’annoncées comme temporaires, instaurent une division de l’Europe qui deviendra durable.

Winston Churchill déclara en 1946 :

« De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. »

Les prémices de la bipolarisation du monde

L’annonce de la bombe atomique à Staline (bien qu’il en soit déjà informé via l’espionnage) change la donne : elle marque le début de la course aux armements. Les États-Unis montrent leur supériorité technologique, mais Staline accélère le programme nucléaire soviétique.

Potsdam est ainsi le berceau du monde bipolaire : OTAN vs Pacte de Varsovie, capitalisme vs communisme, guerre idéologique globale.

Le destin de millions d’Européens

Les décisions de Potsdam entraînent des déplacements massifs de populations (Allemands, Polonais, Ukrainiens, Hongrois). Les conséquences humaines sont immenses : pertes, souffrances, instabilité. Mais elles dessinent aussi les nouvelles frontières de l’Europe.

Héritage d’une conférence charnière

La conférence de Potsdam, bien qu’ayant visé à consolider la paix, fut le théâtre de tensions croissantes. Ce fut moins un traité de paix qu’un partage du monde. Si elle permit d’éviter une reprise immédiate des hostilités, elle jeta les bases d’un conflit latent qui durera près d’un demi-siècle : la Guerre froide.

La date du 17 juillet 1453 marque un tournant fondamental dans l’histoire de la France et de l’Angleterre : la fin officielle de la guerre de Cent Ans, un conflit interminable qui aura bouleversé l’Europe médiévale pendant plus d’un siècle. Cette guerre, commencée en 1337, a vu s’affronter deux grandes puissances pour la couronne de France. Avec la bataille de Castillon, dernière grande confrontation de ce conflit, la France reconquiert l’Aquitaine et sonne le glas des ambitions anglaises sur le continent. Retour sur un conflit aussi long que déterminant pour l’avenir des deux nations.

Un conflit né d’une querelle dynastique

Une crise de succession à l’origine de la guerre

À la mort de Charles IV le Bel en 1328 sans héritier mâle, la couronne de France revient à Philippe VI de Valois, écartant les prétentions d’Édouard III d’Angleterre, petit-fils de Philippe IV. Ce dernier revendique alors ses droits au trône de France, déclenchant un affrontement prolongé. La guerre de Cent Ans commence officiellement en 1337, mais elle est entrecoupée de trêves et de périodes de calme relatif.

Deux nations aux ambitions divergentes

La France, morcelée politiquement et affaiblie par des crises internes, affronte une Angleterre désireuse d’imposer sa domination sur les riches territoires français, notamment la Guyenne. C’est une lutte autant militaire que symbolique entre deux monarchies qui cherchent à s’imposer dans un monde féodal en pleine mutation.

Les grandes phases du conflit

Des victoires anglaises spectaculaires

Au début de la guerre, l’Angleterre enchaîne les succès. Les batailles de Crécy (1346), Poitiers (1356), et Azincourt (1415) sont des défaites cuisantes pour la France. Le roi Jean II est même capturé à Poitiers. Le traité de Troyes en 1420 marque un moment de bascule, en désignant Henri V d’Angleterre comme héritier du trône de France au détriment du dauphin Charles, futur Charles VII.

Jeanne d’Arc : une figure salvatrice

En 1429, Jeanne d’Arc, une jeune paysanne de Domrémy, affirme avoir reçu la mission divine de libérer la France. Elle rallie les troupes françaises et permet la libération d’Orléans, événement décisif qui entraîne le sacre de Charles VII à Reims. Jeanne sera brûlée vive à Rouen en 1431, mais son action redonne espoir au royaume.

La reconquête française

Sous Charles VII, la France se restructure militairement et politiquement. Il crée une armée permanente, réforme la fiscalité et rallie progressivement les grandes villes. Les Anglais perdent du terrain : Paris est reprise en 1436, la Normandie en 1450, et la Guyenne reste le dernier bastion anglais.

La bataille de Castillon : le point final

Une victoire éclatante

Le 17 juillet 1453, les troupes françaises commandées par Jean Bureau remportent une victoire décisive à Castillon, en Guyenne. L’armée anglaise, dirigée par John Talbot, est écrasée. Talbot lui-même y trouve la mort. C’est la dernière grande bataille de la guerre de Cent Ans, et elle scelle la reconquête du sud-ouest de la France.

Conséquences immédiates

Après Castillon, les Anglais abandonnent définitivement l’Aquitaine. Seule Calais restera anglaise jusqu’en 1558. Cette victoire française clôt plus de 116 années de guerre, même si aucun traité officiel ne sera signé. L’Angleterre, affaiblie, entre dans une période de guerre civile : la guerre des Deux-Roses.

Héritage et conséquences à long terme

L'affirmation de l'identité nationale

La fin de la guerre de Cent Ans marque le début d’un sentiment national en France. Le pouvoir royal se renforce, l'autorité monarchique est réaffirmée, et les provinces commencent à se fédérer autour du roi.

Une Angleterre repliée sur elle-même

Privée de ses possessions françaises, l’Angleterre va connaître une instabilité interne. Les conflits entre les maisons de Lancaster et d’York plongeront le royaume dans des décennies de guerre civile. Ce repli favorisera, plus tard, une centralisation politique différente de celle du modèle français.

Un changement de paradigme militaire

La guerre de Cent Ans symbolise aussi la fin de la chevalerie classique. L’utilisation de l’artillerie, de l’infanterie disciplinée et des stratégies défensives annonce l’avènement des guerres modernes. La noblesse, autrefois dominatrice sur le champ de bataille, cède progressivement sa place à l’État et à ses armées régulières.

Citation marquante

« Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. »

Cette célèbre citation de Winston Churchill, bien postérieure, illustre pourtant parfaitement ce que fut la fin de la guerre de Cent Ans : un nouveau départ pour l’Europe.

Une guerre longue, mais fondatrice de la France moderne

La fin de la guerre de Cent Ans en juillet 1453 est bien plus qu’un événement militaire : c’est un tournant civilisationnel. Elle marque la fin du Moyen Âge féodal, la montée des États-nations et l’affirmation du pouvoir monarchique. Pour la France, c’est le point de départ d’une centralisation réussie et d’une renaissance politique. Pour l’Angleterre, une occasion manquée qui la pousse vers des réformes intérieures profondes.

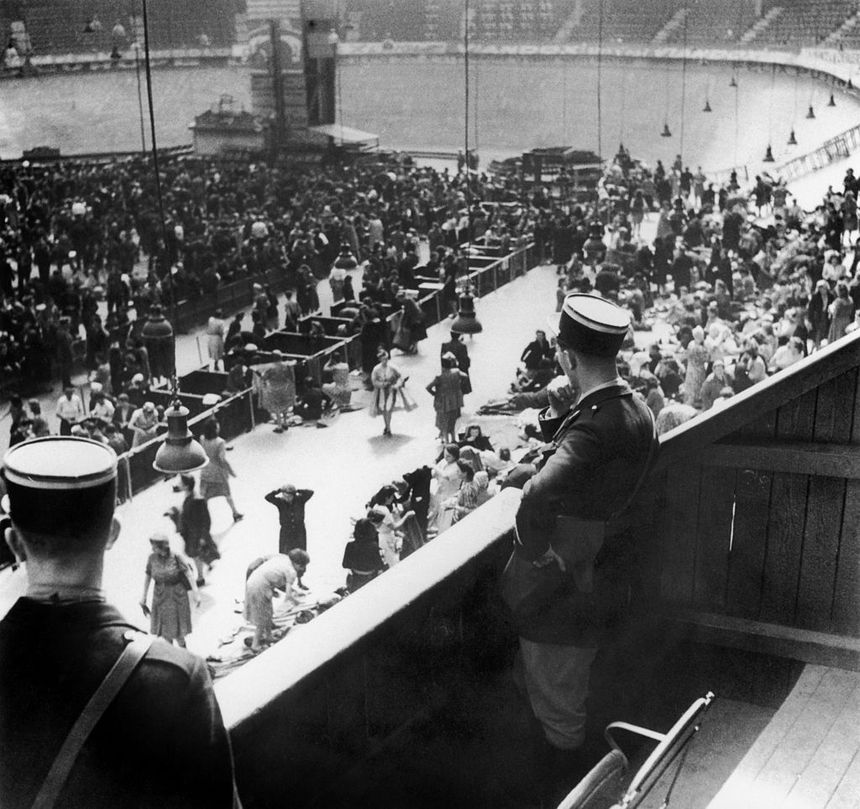

Le 16 juillet 1942 débute à Paris l’une des pages les plus sombres de l’histoire contemporaine française : la rafle du Vélodrome d’Hiver, tristement connue sous le nom de « rafle du Vél’ d’Hiv ». Ce jour-là, près de 13 000 Juifs, dont un tiers d’enfants, sont arrêtés par la police française, par ordre du régime de Vichy en collaboration avec l’occupant nazi. Ce crime d’État, longtemps occulté, marque un tournant dans la politique antisémite menée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les faits, les responsabilités, les conséquences et la mémoire de cette rafle.

La rafle du Vél’ d’Hiv

Une France sous occupation et collaboration

En juillet 1942, la France est divisée en deux zones : une zone occupée par l’Allemagne nazie au nord, et une zone « libre » administrée par le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Ce dernier collabore activement avec les nazis, notamment en appliquant leurs lois raciales et en livrant les Juifs étrangers.

En vertu des accords entre Vichy et l’Allemagne, les autorités françaises acceptent d’organiser elles-mêmes des arrestations massives de Juifs étrangers vivant en France. Cette politique de collaboration est aussi motivée par la volonté d’anticiper et de contrôler les demandes de l’occupant.

Le plan de la rafle : l’Opération Vent printanier

L’opération baptisée « Vent printanier » a été décidée par René Bousquet, secrétaire général à la police, en concertation avec les autorités allemandes. Elle vise principalement les Juifs étrangers, mais très vite les enfants sont aussi arrêtés, bien que cela n’ait pas été explicitement exigé par les nazis.

Ce sont plus de 9 000 policiers et gendarmes français qui seront mobilisés pour procéder à ces arrestations dans Paris et sa banlieue, les 16 et 17 juillet 1942.

Les faits : deux jours d’horreur à Paris

Arrestations massives et déshumanisation

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, les policiers français frappent aux portes de milliers de familles juives. Femmes, hommes et enfants sont extraits de chez eux, parfois en pyjama, avec pour tout bagage une petite valise. Ils sont ensuite rassemblés dans différents centres avant d’être conduits au Vélodrome d’Hiver, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris.

En tout, 12 884 personnes seront arrêtées pendant ces deux jours, dont près de 4 000 enfants. La majorité sont des Juifs étrangers ou apatrides, réfugiés depuis des années en France.

Le calvaire du Vélodrome d’Hiver

Le Vélodrome d’Hiver, salle de sport couverte, devient une prison improvisée. Sans lumière, sans ventilation, sans sanitaires en état de marche, les conditions de détention y sont abominables. Les détenus y resteront plusieurs jours sans soins, sans nourriture suffisante, sans contact extérieur.

Simone Veil, rescapée de la Shoah, témoignera plus tard : « Ils ont osé enfermer des enfants avec leurs parents dans cette fournaise, dans cet enfer sans pitié. »

La déportation et l’extermination

Le transfert vers Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande

Après plusieurs jours, les familles sont transférées dans des camps d’internement en région parisienne, principalement à Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. C’est là que les familles sont séparées : les enfants sont arrachés à leurs parents pour être envoyés à part, dans une attente désespérée.

Vers Auschwitz, sans retour

Entre juillet et septembre 1942, la plupart des personnes arrêtées sont déportées vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Aucun des enfants raflés ne reviendra. Sur les 13 152 personnes arrêtées durant la rafle, moins de 100 survivront à la guerre.

Les responsabilités françaises

Une implication directe du régime de Vichy

Contrairement à ce que certains ont longtemps prétendu, la rafle n’a pas été menée par les nazis mais par la police française, avec une précision et une efficacité glaçantes. Le gouvernement de Vichy porte donc une responsabilité écrasante dans cette opération.

René Bousquet, Jean Leguay, Louis Darquier de Pellepoix, tous hauts responsables de Vichy, seront impliqués à différents niveaux dans la rafle. Certains seront poursuivis après la guerre, d’autres échapperont à la justice.

Le long silence de la République

Pendant des décennies, la République française refuse de reconnaître sa responsabilité dans la rafle. Il faut attendre 1995 pour que le président Jacques Chirac, dans un discours historique, reconnaisse officiellement la complicité de l’État français :

« La folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français. »

La mémoire de la rafle aujourd’hui

Commémorations et transmission

Chaque année, une cérémonie de commémoration a lieu aux abords de l’ancien Vélodrome d’Hiver, à proximité de la station Bir-Hakeim. Un mémorial a été érigé pour rappeler les victimes. Les établissements scolaires organisent aussi des activités pédagogiques pour transmettre cette mémoire aux jeunes générations.

Témoignages et œuvres de mémoire

De nombreux ouvrages, documentaires et films ont été consacrés à la rafle. Parmi les plus marquants, le film La Rafle (2010) de Roselyne Bosch, avec Jean Reno et Mélanie Laurent, a contribué à faire connaître cette tragédie au grand public.

Les témoignages de survivants comme Joseph Weismann, l’un des rares enfants à avoir survécu, sont précieux. Dans son livre Après la rafle, il raconte avec émotion les jours d’enfermement, la fuite, et la survie.

Un symbole de devoir de mémoire

Pour ne jamais oublier : la mémoire comme rempart contre l'oubli

La rafle du Vél’ d’Hiv n’est pas seulement une tragédie historique, c’est un symbole puissant de ce qui peut arriver lorsque l’État, les institutions et les citoyens ferment les yeux. Elle interroge encore aujourd’hui sur la responsabilité individuelle et collective face à l’injustice et à la barbarie.

Se souvenir de la rafle du 16 juillet 1942, c’est refuser l’oubli, c’est résister à toute forme de négationnisme, de racisme ou d’antisémitisme. C’est honorer la mémoire des victimes et transmettre aux générations futures les leçons douloureuses de l’histoire.

Le 14 juillet 1789 marque un tournant décisif de l’histoire de France. Ce jour-là, les Parisiens prennent d’assaut la Bastille, une forteresse royale, symbole de l’absolutisme et de l’arbitraire monarchique. Cet événement spectaculaire devient rapidement l’emblème de la Révolution française, enclenchant un processus politique, social et culturel qui bouleversera la France et inspirera le monde entier.

Une monarchie à bout de souffle

Une crise économique et sociale profonde

À la fin du XVIIIe siècle, la France est plongée dans une grave crise financière. Le royaume est endetté à cause des guerres coûteuses, notamment la guerre d'indépendance américaine, à laquelle la France a participé. Les récoltes sont mauvaises, les prix explosent, et la famine menace les plus pauvres.

Un pouvoir royal contesté

Le roi Louis XVI, mal conseillé et hésitant, convoque les États généraux en mai 1789 pour faire face à la crise. Ce rassemblement des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état) se transforme rapidement en bras de fer politique. Le Tiers État se proclame Assemblée nationale, affirmant représenter le peuple souverain.

Une tension qui monte à Paris

Pendant ce temps, à Paris, la rumeur enfle : le roi préparerait un coup de force contre l'Assemblée nationale. Le peuple, inquiet, s’arme. Des tensions éclatent entre soldats et citoyens. Le licenciement de Necker, ministre populaire, met le feu aux poudres.

La Bastille : un symbole honni

Une prison au cœur de l’imaginaire populaire

Bien que la Bastille ne renferme que sept prisonniers le 14 juillet 1789, elle est perçue comme un lieu de terreur et d'injustice. Forteresse austère, elle incarne l’arbitraire royal, où les lettres de cachet permettaient d’enfermer sans procès.

Un objectif stratégique

Au-delà du symbole, la Bastille possède une réserve d’armes et de poudre, ce qui en fait un objectif militaire pour les insurgés. Le peuple parisien, déjà armé de fusils pris aux Invalides, cherche désespérément de la poudre pour se défendre contre les troupes royales.

Le déroulement de l’assaut

Un soulèvement populaire spontané

Le 14 juillet au matin, des milliers de Parisiens se dirigent vers la Bastille. Après des négociations confuses avec le gouverneur Bernard-René de Launay, l’assaut est lancé. Les combats sont violents et durent plusieurs heures.

Une victoire éclatante

Vers 17 heures, la Bastille tombe. Launay est capturé puis lynché par la foule. La victoire est totale : le peuple a pris le dessus sur une institution monarchique. C’est un choc politique : pour la première fois, la souveraineté populaire triomphe de l’absolutisme.

Réactions et conséquences immédiates

L’effroi à Versailles

Louis XVI est informé dans la nuit. À la question « C’est une révolte ? », son conseiller lui répond : « Non Sire, c’est une révolution. » Le roi doit reculer : il rappelle Necker et accepte la cocarde tricolore portée par La Fayette.

La naissance d’un nouveau pouvoir

Les Parisiens forment une Garde nationale, élisent des représentants municipaux, et commencent à organiser une administration populaire. C’est la fin du pouvoir absolu du roi à Paris.

L’effet domino dans toute la France

La prise de la Bastille entraîne des soulèvements dans d’autres villes. En province, les châteaux sont attaqués, les seigneurs fuient. C’est le début de la « Grande Peur » qui pousse l’Assemblée nationale à abolir les privilèges dans la nuit du 4 août 1789.

L’héritage révolutionnaire du 14 juillet

Une mémoire nationale

Dès 1790, le 14 juillet est célébré par la Fête de la Fédération, symbole d’unité nationale. En 1880, il devient officiellement fête nationale, célébrant non seulement la prise de la Bastille mais aussi les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.

Une inspiration mondiale

La Révolution française et la chute de la Bastille inspirent les mouvements de libération dans le monde entier. L’écrivain américain Thomas Jefferson, alors ambassadeur à Paris, écrit : « La Révolution française a réveillé l’esprit de liberté dans l’humanité tout entière. »

Un symbole toujours vivant

Aujourd’hui, le 14 juillet donne lieu à des défilés, feux d’artifice et célébrations dans toute la France. Mais c’est aussi un jour de mémoire, rappelant que le peuple peut faire l’histoire lorsqu’il décide de se lever.

La flamme de la liberté ne s’éteint jamais

La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 reste bien plus qu’un simple événement militaire ou symbolique. Elle incarne le basculement d’un monde vers un autre, l’émergence de la citoyenneté, la chute de l’absolutisme et le début d’une quête universelle pour les droits de l’homme. En renversant la forteresse, le peuple français n’a pas seulement ouvert une prison : il a ouvert la voie à une nouvelle ère.

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation annule sans renvoi le jugement du conseil de guerre de Rennes. Le capitaine Alfred Dreyfus est enfin reconnu innocent et réintégré dans l’armée française. Cet événement met un terme à une affaire d'État qui aura profondément bouleversé la société française à la fin du XIXe siècle. Retour sur un scandale judiciaire emblématique et sur la portée historique de cette réhabilitation.

Une affaire d'État au cœur de la Troisième République

Une France fracturée

À la fin du XIXe siècle, la Troisième République est fragile. Les tensions entre républicains, monarchistes, catholiques et laïques sont vives. C’est dans ce contexte politique instable qu’éclate l’Affaire Dreyfus, du nom d’un officier juif accusé, à tort, d’avoir livré des secrets militaires à l’Empire allemand.

Le 22 décembre 1894, Alfred Dreyfus, capitaine dans l’artillerie, est condamné pour haute trahison sur la base de preuves douteuses, principalement un document écrit, le « bordereau ». Il est publiquement dégradé dans la cour de l'École militaire de Paris et envoyé en déportation sur l’île du Diable, en Guyane.

Un procès entaché de préjugés et de falsifications

Le procès de Dreyfus est marqué par l'antisémitisme, très présent dans l’armée et une partie de la presse de l’époque. La condamnation repose sur des documents secrets non communiqués à la défense, ce qui viole les principes de la justice. Comme l’écrira Émile Zola dans son célèbre article « J’accuse… ! » publié le 13 janvier 1898 dans L’Aurore, « on a osé, au nom de la raison d’État, condamner un innocent ».

Le combat des dreyfusards pour la justice

L'engagement d'intellectuels et d'hommes politiques

L’affaire divise profondément l’opinion publique française. D’un côté, les anti-dreyfusards, souvent nationalistes et antisémites, refusent de remettre en question l’autorité militaire. De l’autre, les dreyfusards, défenseurs des droits de l’homme et de la justice, réclament la révision du procès.

Parmi les figures clés de ce combat figurent Émile Zola, Jean Jaurès, Georges Clemenceau et Lucie Dreyfus, l’épouse du capitaine, qui lutte sans relâche pour son mari. La presse joue un rôle déterminant : des journaux comme L’Aurore ou Le Siècle deviennent des armes contre l’injustice.

Des révélations décisives

En 1896, le colonel Picquart découvre que le véritable auteur du bordereau est un autre officier, le commandant Esterhazy. Malgré cette découverte, l’armée tente d’étouffer l’affaire et transfère Picquart. Ce n’est qu’après de multiples pressions que l’affaire est réexaminée.

En 1899, un nouveau procès a lieu à Rennes. Dreyfus est de nouveau condamné, mais bénéficie d’une grâce présidentielle. Ce geste politique ne suffit pas aux yeux des dreyfusards : seule une réhabilitation complète peut réparer cette injustice.

Le 12 juillet 1906 : la réhabilitation officielle

La décision de la Cour de cassation

Après plus d’une décennie de luttes juridiques et politiques, la Cour de cassation annule définitivement la condamnation d’Alfred Dreyfus le 12 juillet 1906. Il est alors officiellement réintégré dans l’armée avec le grade de commandant et décoré de la Légion d’honneur dans la cour de l’École militaire, là même où il avait été humilié.

Cette décision marque un triomphe de la justice sur l’arbitraire, mais aussi une victoire pour les institutions républicaines qui, bien que tardivement, ont reconnu leurs erreurs.

Une réintégration symbolique

La cérémonie de réintégration de Dreyfus est empreinte d’émotion et de solennité. Mais elle ne fait pas l’unanimité. Les blessures causées par l’affaire sont encore ouvertes, et les tensions sociales, politiques et religieuses subsistent. Toutefois, pour de nombreux républicains, cet acte représente une victoire de la vérité et du droit.

Les conséquences durables de l’Affaire Dreyfus

Une société transformée

L’Affaire Dreyfus a profondément transformé la société française. Elle a provoqué une prise de conscience sur les dangers de l’antisémitisme, sur les limites du nationalisme aveugle et sur la nécessité de garantir une justice impartiale. Elle a aussi renforcé les valeurs républicaines : laïcité, liberté de la presse, indépendance de la justice.

Jean Jaurès écrira : « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera. »

L’affaire aura aussi un impact international. En Europe, elle alimente les débats sur les droits de l’homme. Le journaliste autrichien Theodor Herzl, couvrant l’affaire, en tire la conclusion que les Juifs n’ont pas d’avenir en Europe : il fonde ainsi le sionisme politique.

L’Affaire comme matrice des luttes modernes

L’Affaire Dreyfus est souvent considérée comme le premier grand combat pour les droits civiques dans la France moderne. Elle préfigure les débats contemporains sur la justice, les minorités, et la transparence de l’État. Elle a aussi laissé une trace dans la mémoire collective : le terme « dreyfusard » est encore utilisé pour désigner ceux qui défendent la justice et l’éthique publique face au pouvoir.

Une réhabilitation qui a changé la République

Le 12 juillet 1906 n’est pas seulement la fin d’une injustice : c’est une date charnière dans l’histoire politique et morale de la France. Le combat pour Dreyfus a renforcé les fondations démocratiques de la République française et révélé la puissance de la mobilisation citoyenne contre l’arbitraire.

Alfred Dreyfus vivra encore 29 ans après sa réintégration, loin de la lumière publique. Il décédera en 1935. Il repose aujourd’hui au cimetière du Montparnasse, à Paris, honoré comme un symbole de justice retrouvée.

Le 10 juillet 1940, dans le tumulte de la défaite militaire face à l’Allemagne nazie, l’Assemblée nationale française vote les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. Cette décision historique scelle la fin de la Troisième République et marque la naissance de l’État français, plus connu sous le nom de régime de Vichy. Ce jour-là, le gouvernement s’installe officiellement à Vichy, une petite ville thermale auvergnate qui deviendra le symbole de la collaboration et de la défaite morale. Retour sur une bascule politique majeure du XXe siècle.

Un pays vaincu, une République à l’agonie

La débâcle de mai-juin 1940

L’invasion allemande, commencée le 10 mai 1940, se révèle foudroyante. En six semaines, la France s’effondre militairement face à la Blitzkrieg. Paris est occupée le 14 juin, des millions de civils fuient vers le sud dans un exode chaotique.

Le président du Conseil Paul Reynaud démissionne le 16 juin. Il est remplacé par le maréchal Philippe Pétain, figure de la Première Guerre mondiale, qui prône l’armistice. Le 22 juin 1940, l’armistice est signé avec l’Allemagne. Le pays est divisé en deux : zone occupée au nord et zone libre au sud.

Vichy, une ville "neutre" choisie pour gouverner

Le nouveau pouvoir refuse de rester à Paris, occupée par les nazis. Bordeaux est jugée trop exposée, Clermont-Ferrand mal équipée. Le choix se porte sur Vichy, station thermale moderne, calme, dotée d’infrastructures hôtelières adaptées. Le gouvernement s’y installe officiellement en juillet 1940.

Le 10 juillet 1940 : un tournant politique dramatique

Le vote des pleins pouvoirs à Pétain

Le 10 juillet 1940, à Vichy, l’Assemblée nationale (chambre des députés + Sénat réunis) se réunit au Grand Casino. Sur 649 parlementaires présents, 569 votent pour accorder les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain, 80 votent contre, 20 s’abstiennent.

L’article unique stipule que Pétain a pouvoir de rédiger une nouvelle Constitution, rompant ainsi avec la tradition républicaine. En réalité, cela revient à abolir la Troisième République, sans débat démocratique.

Par ce vote, la République s’efface, et l’État français, autoritaire et centralisé, voit le jour.

Un geste de capitulation politique

Ce vote est souvent vu comme un acte de peur et de résignation. Les parlementaires, dans une atmosphère de défaite et de chaos, espèrent préserver une forme de souveraineté et éviter le pire. En réalité, ils ouvrent la voie à un régime collaborateur et répressif.

Parmi les 80 parlementaires ayant voté contre, on trouve Léon Blum, Pierre Mendès France, Jean Zay : figures de la gauche et de la Résistance future. Ces "80" deviendront un symbole de l’opposition morale.

La mise en place de l’État français

Un régime autoritaire et personnel

Pétain instaure un pouvoir exécutif fort. Il s’autoproclame "chef de l’État français" et gouverne par décrets. Les symboles républicains sont effacés : la devise "Travail, Famille, Patrie" remplace "Liberté, Égalité, Fraternité". Les partis politiques sont dissous, la presse muselée.

Il met en place une politique de "Révolution nationale" : retour aux traditions, rejet du parlementarisme, exaltation du travail paysan et de la famille. L’idéologie est profondément conservatrice, autoritaire et antisémite.

Collaboration avec l’occupant nazi

Dès 1940, Vichy choisit la collaboration d’État avec l’Allemagne nazie. En octobre, Pétain rencontre Hitler à Montoire, scène immortalisée par la fameuse poignée de main.

Le régime adopte de lui-même des lois antisémites, sans pression directe de Berlin : recensement, exclusion des Juifs de la fonction publique, spoliations. Il collabore activement à la déportation des Juifs vers les camps nazis (rafles, aide de la police française).

Vichy, un gouvernement légal mais illégitime

L’installation à Vichy n’est pas une simple relocalisation : c’est une rupture institutionnelle majeure. Si le régime reste techniquement "légal" (issu d’un vote parlementaire), il est illégitime aux yeux de l’histoire et de la mémoire.

La Résistance s’organise, la République renaîtra

’appel du 18 juin et les débuts de la France libre

Deux jours après l’arrivée de Pétain au pouvoir, le général de Gaulle lance, depuis Londres, son appel à poursuivre le combat. Minoritaire et marginal au départ, il incarne peu à peu la légitimité républicaine face à Vichy.

Une guerre civile larvée

Le régime de Vichy ne se contente pas de collaborer avec l’Allemagne : il traque les résistants, collabore avec la Gestapo, pratique la répression et les exécutions. La France est déchirée entre collaboration et résistance, dans une guerre intérieure impitoyable.

L’après-guerre : jugement et mémoire

À la Libération, Vichy est délégué aux oubliettes judiciaires : la République est rétablie sans transition. Pétain est jugé et condamné à mort (peine commuée en prison à vie), Laval exécuté.

La mémoire du 10 juillet 1940 reste complexe : moment de bascule, d'effondrement démocratique, mais aussi acte fondateur pour les résistants de demain.

Le 10 juillet 1940 : un renoncement national devenu une leçon démocratique

Le 10 juillet 1940 marque l'un des jours les plus sombres de l'histoire républicaine française. En cédant les pleins pouvoirs à un homme, l’Assemblée abandonne la souveraineté du peuple au nom de la peur et de la survie. Mais cet effondrement donnera naissance, en creux, à l'esprit de la Résistance, et à une République renouvelée. C’est aussi un rappel essentiel de la fragilité des institutions démocratiques, et de l’importance de les défendre même dans les pires circonstances.

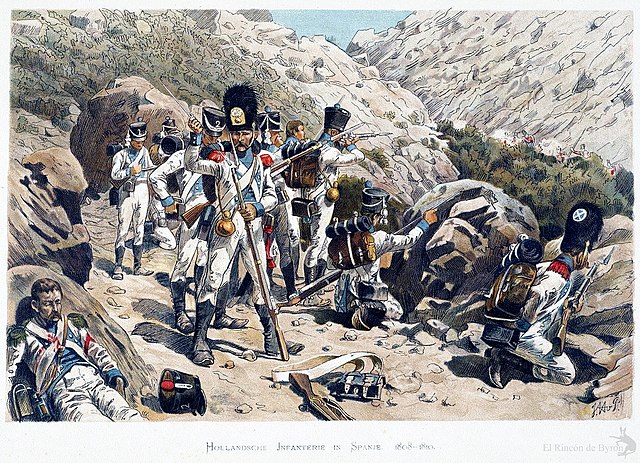

Le 9 juillet 1810, un événement décisif dans l’histoire européenne marque la volonté expansionniste de Napoléon Bonaparte : l’annexion du Royaume de Hollande à l’Empire français. Cette opération stratégique transforme profondément la géographie politique des Pays-Bas, désormais divisés en sept départements français. Pourquoi Napoléon a-t-il annexé ce territoire ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un moment clé du Premier Empire.

Un royaume sous influence française depuis 1806

Louis Bonaparte : un roi réticent au service de l’Empire

Le Royaume de Hollande avait été créé par Napoléon en 1806, placé sous le contrôle de son frère Louis Bonaparte. L’objectif était de transformer les anciens Pays-Bas en un État satellite fidèle à l’Empire tout en donnant une certaine autonomie apparente.

Cependant, Louis Bonaparte prit son rôle de roi très au sérieux. Il s'efforça de défendre les intérêts des Hollandais, notamment en tentant de limiter les prélèvements militaires et les réquisitions imposées par la France. Il alla jusqu’à se proclamer "Hollandais avant d’être Bonaparte", suscitant la colère de son frère.

Un royaume peu rentable et mal aligné

Les tensions entre les deux frères s’accroissent. Le blocus continental imposé par Napoléon pour affaiblir l’Angleterre était peu respecté par le Royaume de Hollande, dont l’économie dépendait du commerce maritime, notamment avec les Anglais. Louis était incapable d’appliquer ce blocus de manière stricte, et cela devenait un point de rupture.

Face à cette désobéissance et au manque de résultats stratégiques, Napoléon décide de mettre fin à cette autonomie fragile.

Le 9 juillet 1810 : la Hollande cesse d’exister comme royaume

L’abdication de Louis et l’annexion immédiate

Le 1er juillet 1810, Louis Bonaparte abdique sous pression et s’exile. Huit jours plus tard, le 9 juillet, Napoléon signe un décret d’annexion : la Hollande est officiellement intégrée à l’Empire français. Ce territoire stratégique ne sera plus un royaume, mais une simple extension administrative de l’État impérial.

La division en sept départements français

Napoléon restructure immédiatement l’ancien royaume, conformément à son organisation administrative méticuleuse. Il divise la Hollande en sept départements français :

-

Zuyderzée

-

Bouches-de-l’Issel

-

Bouches-de-la-Meuse

-

Frise

-

Ems-Occidental

-

Ems-Oriental

-

Bouches-de-l’Yssel

Chaque département reçoit un préfet nommé par Paris, et les lois françaises y sont imposées, notamment le Code Napoléon. La conscription militaire y devient obligatoire, ce qui provoquera un fort ressentiment parmi la population.

Une expansion stratégique mais impopulaire

Un objectif de contrôle maritime

L’annexion de la Hollande répondait à une volonté claire : affaiblir l’Angleterre en verrouillant les côtes de la mer du Nord. La Hollande disposait d’un réseau portuaire important (Amsterdam, Rotterdam), que Napoléon voulait soumettre entièrement à son blocus.

Ce contrôle devait aussi renforcer le commerce continental et priver les Anglais de leurs relais commerciaux européens.

Une résistance civile et religieuse

L’occupation française fut très impopulaire. Les Hollandais, attachés à leur autonomie et à leur tradition calviniste, voyaient d’un très mauvais œil l’ingérence de la France catholique. La conscription militaire imposée entraîna des protestations massives, certains paysans préférant se mutiler pour éviter le service.

La langue française, imposée dans l’administration, fut également mal accueillie. En quelques années, l’esprit de résistance s’enracina.

Les conséquences de l’annexion de la Hollande

Une domination de courte durée

L’annexion de la Hollande ne dura que jusqu’en 1813. Après la défaite de Napoléon en Russie et la formation de la Sixième Coalition, les troupes françaises se retirèrent. La Hollande retrouva son indépendance avec la création du Royaume uni des Pays-Bas en 1815, lors du Congrès de Vienne.

Une réforme administrative durable

Malgré la brièveté de l’annexion, certaines réformes napoléoniennes laissèrent une trace durable. L’administration centrale, la codification du droit et le découpage en circonscriptions influencèrent la future organisation des Pays-Bas.

Des historiens notent encore aujourd’hui que la Hollande du XIXe siècle s’est structurée en partie selon le moule français.

Un avertissement pour les autres royaumes satellites

L’affaire hollandaise sert aussi d’avertissement à d’autres États satellites (Espagne, Italie, Westphalie). Napoléon démontre qu’il peut supprimer une monarchie à tout moment si elle n’obéit pas strictement aux intérêts impériaux. Cela accentue la méfiance des cours européennes envers l’Empereur, et prépare le terrain de futures coalitions contre lui.

Un épisode révélateur de l’obsession impériale de Napoléon

L’annexion de la Hollande le 9 juillet 1810 illustre parfaitement l’ambition de Napoléon de faire de l’Europe un prolongement de la France. Si elle répondait à une logique stratégique face à l’Angleterre, cette décision montrait aussi l’incapacité de l’Empereur à tolérer des gouvernements autonomes, même tenus par des membres de sa propre famille. Ce choix autoritaire provoquera du ressentiment et renforcera les mouvements nationalistes, jusqu’à la chute finale de l’Empire.

Le 24 juin 1859, dans le nord de l’Italie, une bataille décisive oppose les armées franco-sarde à l’armée autrichienne. Ce choc militaire, connu sous le nom de bataille de Solférino, marque un tournant dans la guerre d’unification italienne. Mais surtout, il laissera une empreinte durable dans la conscience européenne : l’ampleur du carnage inspirera à un témoin suisse, Henry Dunant, la création de la Croix-Rouge. Une tragédie historique qui deviendra le point de départ du droit humanitaire moderne.

Contexte géopolitique : l’Europe en ébullition

L’unification italienne en marche

Depuis le début du XIXe siècle, l’Italie est divisée en une mosaïque d’États souvent contrôlés par des puissances étrangères. Le Royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par Victor-Emmanuel II et son Premier ministre Cavour, mène la lutte pour unifier la péninsule. Pour contrer l’emprise autrichienne au nord, Cavour obtient le soutien militaire de Napoléon III lors du traité de Plombières (1858).

Les Autrichiens sur la défensive

L’Empire d’Autriche contrôle la Lombardie et la Vénétie. Voyant d’un mauvais œil la montée du nationalisme italien, il déclare la guerre au Piémont en avril 1859. La France s’engage alors aux côtés des Italiens, déclenchant la Seconde guerre d’indépendance italienne.

La bataille de Solférino : un affrontement titanesque

Une journée d’horreur

Le 24 juin 1859, près du village de Solférino en Lombardie, environ 300 000 soldats s’affrontent : 150 000 du côté franco-sarde, et 140 000 autrichiens. Il s’agit de l’un des plus grands affrontements militaires depuis les guerres napoléoniennes. La bataille commence dès l’aube et s'étend sur une ligne de front de près de 15 kilomètres.

Trois foyers de combat

-

Medole, au sud : les troupes françaises du maréchal Niel y affrontent les Autrichiens.

-

San Martino, au nord : les Piémontais de Victor-Emmanuel II s’opposent à la résistance autrichienne.

-

Solférino, au centre : Napoléon III dirige lui-même l’attaque dans une lutte acharnée maison par maison.

Une victoire franco-sarde coûteuse

Au terme de 14 heures de combat, les Autrichiens reculent. Mais le prix est terrible : près de 40 000 morts, blessés ou disparus. Les conditions sanitaires sont catastrophiques, les blessés gisent sans soins, abandonnés sous un soleil accablant.

Henry Dunant : du témoin au fondateur de la Croix-Rouge

Un choc émotionnel

Par hasard, Henry Dunant, un homme d'affaires suisse, est témoin de la bataille. Choqué par la souffrance des blessés et l’absence totale d’organisation médicale, il mobilise les habitants du village de Castiglione pour porter secours aux victimes, sans distinction d’uniforme. Il résume cette initiative par la devise : « Tutti fratelli » (tous frères).

La naissance de l’humanitaire moderne

De retour à Genève, Dunant écrit Un Souvenir de Solférino (1862), où il décrit l’horreur de la guerre et propose la création d’une organisation neutre d’aide aux blessés. Ce texte influencera la création du Comité international de la Croix-Rouge en 1863, puis la signature de la première Convention de Genève en 1864.

Conséquences militaires et politiques

Vers l’unité italienne

La bataille de Solférino est un tournant de la guerre. Quelques semaines plus tard, Napoléon III signe l’armistice de Villafranca avec l’Autriche, sans en référer à ses alliés italiens, provoquant leur déception. Mais la Lombardie est cédée à la France, qui la remet aussitôt au Piémont. C’est une étape clé dans l’unification italienne, qui aboutira en 1861 avec la proclamation du royaume d’Italie.

La fin d’un modèle de guerre

Solférino est la dernière grande bataille dirigée par un empereur en personne. Elle marque aussi la transition entre les guerres classiques et les conflits modernes. Le désordre logistique, l’absence de secours médicaux organisés et la violence des combats provoquent un traumatisme durable dans les esprits européens.

Mémoire et héritage

Un lieu de mémoire

Aujourd’hui, Solférino est un haut lieu de mémoire. Un ossuaire monumental conserve les restes de milliers de soldats. Un musée commémore la bataille et les débuts de l’aide humanitaire. Chaque année, des membres de la Croix-Rouge du monde entier s’y réunissent en hommage à leur fondateur.

L’impact universel de la Croix-Rouge

La tragédie de Solférino est à l’origine de l’une des plus grandes organisations humanitaires internationales. Le Comité international de la Croix-Rouge, fondé en 1863, est reconnu par tous les États et joue un rôle fondamental dans les conflits contemporains. Henry Dunant recevra le premier prix Nobel de la paix en 1901.

Solférino : un massacre qui fit germer l’humanité

La bataille de Solférino reste dans l’histoire comme une effusion de sang sans précédent, un choc politique et un catalyseur pour la cause humanitaire. Ce 24 juin 1859, dans la chaleur lombarde, est née non seulement une étape vers l’unité italienne, mais aussi un espoir pour l’humanité souffrante : celui d’un monde où la guerre ne prive pas l’homme de sa dignité. Grâce à Henry Dunant, des millions de vies ont, depuis, été soulagées — sinon épargnées.

Le 21 juin 1943, dans une maison discrète de Caluire-et-Cuire, près de Lyon, a lieu l’arrestation qui marquera un tournant dans l’histoire de la Résistance française : celle de Jean Moulin, haut représentant du général de Gaulle sur le sol français occupé. Ce jour-là, l’unité et la structuration de la Résistance subissent un choc terrible. Le destin tragique de Jean Moulin, torturé puis assassiné par les nazis, le propulsera au rang de héros national.

Jean Moulin, unificateur de la Résistance

Un préfet républicain face à la débâcle

Jean Moulin naît en 1899 à Béziers. Haut fonctionnaire républicain, il est nommé préfet d’Eure-et-Loir en 1939. Lors de l’invasion allemande, il refuse de signer un faux document accusant à tort des soldats africains de crimes imaginaires. Battu et humilié, il tente de se suicider pour préserver son honneur.

Missionné par de Gaulle

En 1941, il rejoint Londres où il rencontre le général de Gaulle. Ce dernier le charge d’une mission capitale : unifier les mouvements de Résistance intérieure, jusque-là divisés par des courants politiques, idéologiques et géographiques. Sous le pseudonyme de Rex, Jean Moulin devient l’architecte de cette union clandestine.

Le contexte de l’arrestation à Caluire

La création du CNR

En mai 1943, Moulin parvient à créer le Conseil National de la Résistance (CNR), réunissant huit mouvements, six partis politiques et deux syndicats. C’est une avancée historique. Le 27 mai 1943, le CNR se réunit pour la première fois à Paris, rue du Four. Moulin en est le président.

Une réunion à haut risque

Le 21 juin 1943, Jean Moulin organise une réunion secrète à Caluire, dans la maison du docteur Dugoujon. L’objectif : discuter de la succession du général Delestraint, chef de l’Armée secrète, arrêté quelques jours plus tôt. Sont présents plusieurs figures majeures de la Résistance, dont Raymond Aubrac, Henri Aubry, et René Hardy.

L’arrestation par la Gestapo de Klaus Barbie

L’arrivée de la Gestapo

Vers 15 heures, des voitures de la Gestapo cernent la maison. Klaus Barbie, le sinistre « boucher de Lyon », mène l’opération. Les résistants sont arrêtés sans avoir eu le temps de fuir. Jean Moulin est identifié sous l’un de ses faux noms, « Max ».

Une trahison en question

L’arrestation soulève rapidement une question encore débattue aujourd’hui : comment la Gestapo a-t-elle su ? Des soupçons se portent sur René Hardy, le seul à être relâché. Jugé à deux reprises après la guerre, il sera acquitté faute de preuves, mais le doute persiste.

Le martyre de Jean Moulin

Une torture inhumaine

Jean Moulin est transféré au siège de la Gestapo à Lyon, au 84 rue de la République. Il y est torturé pendant plusieurs jours, mais ne parle pas. Il protège les siens jusqu’au bout, au prix de souffrances extrêmes. Son visage sera méconnaissable à sa mort.

Mort dans un train, entre Lyon et l’Allemagne

Fin juin 1943, Jean Moulin est évacué vers l’Allemagne, sans doute à destination du camp de concentration de Sachsenhausen. Il meurt pendant le transport, probablement le 8 juillet 1943. Le lieu et la date exacte de sa mort restent incertains.

Une mémoire nationale

Un héros de la République

Dès la Libération, Jean Moulin devient un symbole de courage, de sacrifice et d’unité. En 1964, André Malraux prononce un discours mémorable lors du transfert de ses cendres au Panthéon : « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège… »

Une figure sacrée mais complexe

Sa mémoire reste presque mythique, mais aussi objet d’études critiques. Des historiens, comme Henri Noguères ou Daniel Cordier (ancien secrétaire de Moulin), ont contribué à faire émerger un portrait plus nuancé : celui d’un homme d’action, discret, souvent seul face à l’immensité de sa tâche.

Les conséquences de l’arrestation

Un coup dur pour la Résistance

L’arrestation de Jean Moulin désorganise momentanément la Résistance. Plusieurs réseaux sont démantelés, et la coordination nationale en souffre. Pourtant, le CNR survit, porté par l’élan qu’il avait suscité.

L’union perdure malgré tout

L'œuvre de Jean Moulin dépasse sa mort. L’unité qu’il a contribué à forger se maintient jusqu’à la Libération, facilitant la transition politique et la légitimité du Gouvernement provisoire dirigé par de Gaulle. Son action a préparé le terrain pour la refondation républicaine de la France d’après-guerre.

Jean Moulin, visage immortel de la Résistance française

L’arrestation de Jean Moulin à Caluire le 21 juin 1943 marque l’un des épisodes les plus sombres mais aussi les plus héroïques de la Résistance. Il incarne la France libre, l’union au-dessus des divisions, la fidélité aux valeurs républicaines face à la barbarie. Son silence, jusqu’à la mort, parle encore aujourd’hui plus fort que bien des discours.

Né le 20 juin 1899 à Béziers, Jean Moulin est l’une des figures les plus emblématiques de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Préfet, résistant, unificateur des mouvements clandestins, son destin tragique en fait un héros national. Retour sur la vie d’un homme dont le nom est aujourd’hui synonyme de courage, d'engagement et de sacrifice

Les jeunes années d’un futur héros

Une enfance républicaine et engagée

Jean Moulin naît dans une famille républicaine et laïque. Son père, Antoine-Émile Moulin, est professeur d'histoire et conseiller général radical-socialiste. Cette éducation le façonne très tôt dans un esprit de justice, de liberté et d’égalité.

Dès ses jeunes années, Jean développe un goût pour l’art (il dessinait sous le pseudonyme de "Romanin") mais aussi pour les idéaux politiques. Après des études de droit à Montpellier, il devient rapidement le plus jeune sous-préfet de France en 1925, à seulement 26 ans.

Une ascension administrative remarquable

La carrière de Jean Moulin progresse rapidement. Il devient préfet en 1937, d’abord en Aveyron, puis à Chartres. Reconnu pour son sens de l’État et son humanisme, il incarne une administration républicaine ferme mais proche des citoyens. Son engagement prend une tournure décisive lorsque la France entre dans la guerre.

L’entrée en Résistance : un choix moral

Le refus de collaborer

Lorsque l’armistice est signé en 1940, Jean Moulin est toujours préfet d’Eure-et-Loir. Refusant de signer un faux document nazi accusant des soldats africains de crimes contre des civils français, il tente de se suicider pour ne pas céder à la pression allemande. Il survit, mais cet acte devient le symbole de son refus de collaborer.

Il est révoqué de ses fonctions de préfet par le régime de Vichy. Plutôt que de se résigner, Jean Moulin choisit l’ombre : il entre en Résistance, convaincu qu’unir les différents groupes clandestins est la clé pour préparer la Libération.

De la clandestinité à Londres

En 1941, il parvient à rejoindre Londres après un périple dangereux à travers l’Espagne. Là, il rencontre le général de Gaulle, chef de la France libre. Ce dernier lui confie une mission capitale : unifier les mouvements de Résistance sous l’autorité de la France libre. Jean Moulin devient alors "Rex" puis "Max", pseudonymes qu’il utilisera dans la clandestinité.

Unificateur des mouvements de Résistance

La création du Conseil National de la Résistance (CNR)

De retour en France en janvier 1942, Jean Moulin entame un travail de fourmi. Il voyage sans cesse, multiplie les contacts, apaise les rivalités. Il réussit l’exploit de rassembler des mouvements aussi différents que Combat, Libération, Franc-Tireur, les socialistes, les communistes, les radicaux, et les gaullistes.

Le 27 mai 1943, il réunit pour la première fois le Conseil National de la Résistance à Paris, rue du Four. Ce moment historique acte la coordination des forces de Résistance et la reconnaissance de l’autorité du général de Gaulle. Ce jour-là, Jean Moulin entre définitivement dans l’Histoire.

Des convictions profondément républicaines

Jean Moulin n’était ni militaire de carrière, ni chef politique. Il était un haut fonctionnaire amoureux de la République. Son combat visait à préparer une France d’après-guerre plus juste, démocratique et solidaire. Il rédige les premières lignes du programme du CNR, qui prévoient notamment la sécurité sociale, le droit au travail, et la nationalisation de certaines industries.

La trahison et l’arrestation

L’étau se resserre

Malgré les précautions, la Gestapo devient de plus en plus efficace dans sa traque des réseaux de Résistance. Le 21 juin 1943, soit un an jour pour jour après son retour de Londres, Jean Moulin est arrêté à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, lors d’une réunion avec d’autres chefs de la Résistance.

L’arrestation reste controversée. Des zones d’ombre subsistent, notamment sur le rôle joué par René Hardy, seul rescapé de cette réunion, soupçonné d’avoir trahi. Jean Moulin est identifié, malgré ses faux papiers, par Klaus Barbie, le tristement célèbre chef de la Gestapo de Lyon.

La torture et la mort

Jean Moulin est emprisonné à Lyon puis à Paris. Il subit de terribles tortures sans jamais parler ni trahir ses compagnons. Son courage impressionne même ses bourreaux. Il meurt des suites de ses blessures, probablement le 8 juillet 1943, dans un train en direction de l’Allemagne.

Son corps ne sera jamais retrouvé avec certitude, mais la mémoire de son sacrifice survivra.

Un symbole national et universel

L’entrée au Panthéon

Le 19 décembre 1964, le général de Gaulle fait transférer les cendres supposées de Jean Moulin au Panthéon, lors d’une cérémonie mémorable. Le discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture, reste un moment fort de la mémoire nationale :

« Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège… »

Ce discours poignant inscrit définitivement Jean Moulin dans la légende de la Résistance et dans la mémoire collective des Français.

Héritage moral et politique

Jean Moulin est devenu un modèle de courage, de résilience et de dévouement. Des lycées, des rues, des places portent son nom. Son exemple inspire encore les défenseurs de la démocratie, des droits humains, et ceux qui résistent à l’oppression, où qu’ils soient dans le monde.

Représentations culturelles

Son histoire a inspiré de nombreux films, documentaires, romans, pièces de théâtre. Il est devenu une icône de l’histoire de France, mais aussi un symbole universel du refus de la barbarie.

Jean Moulin, l’éternel résistant

L'histoire de Jean Moulin dépasse le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Elle est celle d’un homme debout face à la tyrannie, d’un républicain fidèle à ses principes jusqu’au sacrifice ultime. Son combat pour la liberté, l’unité et la justice reste un phare dans l’histoire tourmentée du XXe siècle. En se dressant contre l'oppression, Jean Moulin a rappelé à tous la force d'une conscience droite et indomptable.

Le 18 juin 1940, dans un contexte de défaite militaire et de chaos politique, une voix s’élève depuis Londres. Celle du général Charles de Gaulle, qui appelle les Français à refuser la capitulation et à continuer le combat. Ce discours, devenu mythique, marque le début symbolique de la Résistance française et reste une date fondatrice de l’histoire contemporaine de la France.

Un contexte historique dramatique

La débâcle française de 1940

En mai-juin 1940, les troupes allemandes envahissent la France, balayant la ligne Maginot et provoquant l’effondrement de l’armée française en quelques semaines. Le gouvernement français, dirigé par Paul Reynaud, est contraint à la fuite, et le maréchal Philippe Pétain est nommé chef du gouvernement le 16 juin. Deux jours plus tard, il demande l’armistice.

La solitude d’un général inconnu

Charles de Gaulle, alors général de brigade à titre temporaire, refuse la défaite. Convaincu que la guerre est mondiale et que l’empire colonial et les Alliés permettront une revanche, il quitte la France pour Londres le 17 juin, avec l’aide du Premier ministre britannique Winston Churchill. Le lendemain, il prononce à la radio de la BBC son célèbre appel.

Le contenu de l’Appel du 18 juin

Un message de refus et d’espoir

Dans ce discours d’à peine quelques minutes, De Gaulle affirme que « la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ». Il appelle les soldats, les ingénieurs, les ouvriers spécialisés à le rejoindre en Grande-Bretagne pour continuer le combat contre l’Allemagne nazie. Il insiste sur le fait que la guerre n’est pas finie, que l’espoir n’est pas perdu, et que la France a encore des ressources.

Un discours peu entendu… mais crucial

Le 18 juin 1940, peu de Français entendent ce discours. La majorité ne capte pas la BBC, et l’appel n’est pas publié dans la presse française soumise à la censure. Pourtant, ce message va se répandre rapidement dans les milieux résistants, notamment grâce à la réédition du discours dans les jours qui suivent. Il acquiert une portée symbolique capitale.

Les conséquences à long terme

Naissance de la France libre

L’appel donne naissance à la France libre, organisation politique et militaire qui se structure dès l’été 1940 à Londres. De Gaulle en devient le chef incontesté. Des réseaux se forment dans les colonies françaises, en Afrique et ailleurs, qui reconnaissent son autorité. Le général incarne alors la continuité de la légitimité républicaine française face au régime de Vichy.

Un mythe fondateur pour la Résistance

Si l’appel du 18 juin n’a pas été massivement entendu en direct, il est devenu le symbole de la résistance morale à la défaite. Il est commémoré chaque année, et la date du 18 juin figure sur de nombreux monuments. Comme le dira plus tard André Malraux : « Il ne s’agit pas d’un simple discours. Il s’agit d’un acte de foi. »

Légitimation du gaullisme

Ce discours est également un acte fondateur pour le gaullisme. Il installe de Gaulle comme une figure incontournable de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de l’après-guerre. Son courage, sa clairvoyance et son appel à l’unité feront de lui le leader naturel de la France libérée.

Une mémoire vivante et célébrée

Les commémorations du 18 juin

Chaque année, la France rend hommage à cet appel. Le président de la République dépose une gerbe devant la statue du général de Gaulle à Paris. Des cérémonies ont également lieu à Londres, au mémorial du 18 juin. Ces commémorations rappellent aux nouvelles générations la nécessité de la vigilance face à la tyrannie et l’importance de l’engagement.

L’appel dans la culture et l’éducation

L’appel du 18 juin est étudié à l’école, cité dans les manuels d’histoire, et repris dans de nombreux films et documentaires. Il représente à la fois la voix du refus et celle de l’espoir. Il a inspiré de nombreuses générations de résistants, militants et hommes politiques.

L’appel qui fit renaître la France

L’appel du 18 juin reste bien plus qu’un simple discours radiophonique. Il est un tournant dans l’histoire de France, un acte de foi en la liberté et en la grandeur de la nation. Dans un moment d’abandon, il a réveillé une conscience collective. Ce message de refus et de résistance continue d’habiter la mémoire française et européenne comme un symbole du courage politique.

Le 16 juin 1940 : un tournant dramatique dans l’histoire de France. Alors que le pays est en pleine débâcle face à l’Allemagne nazie, le Maréchal Philippe Pétain est nommé à la tête du gouvernement. Ce choix politique va marquer le début d’une nouvelle ère : celle de l’armistice, puis du régime de Vichy, synonyme de collaboration et de renoncement aux idéaux républicains.

Un contexte de chaos militaire et politique

Au printemps 1940, la France est envahie par les troupes allemandes. La Wehrmacht progresse rapidement, franchissant la ligne Maginot contournée par les Ardennes. Le gouvernement de Paul Reynaud est divisé sur la conduite à tenir : résister jusqu’au bout ou négocier une paix avec l'Allemagne. Reynaud, favorable à la résistance, perd le soutien de son gouvernement. Le 16 juin 1940, acculé, il démissionne.

Pétain, figure rassurante pour une France en crise

Philippe Pétain, héros de Verdun durant la Première Guerre mondiale, est vu par beaucoup comme un sauveur. À 84 ans, il incarne l’ordre et la stabilité. Le président Albert Lebrun nomme donc Pétain président du Conseil, cédant à l’opinion et à la peur ambiante. Cette nomination se fait dans un climat de panique, où la défaite paraît inéluctable.

La demande d’armistice : un choix controversé

Le 17 juin : appel à cesser les combats

Dès le lendemain de sa nomination, le 17 juin 1940, Pétain prononce un discours radiophonique célèbre :

« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. »

Cet appel, entendu par des millions de Français, acte symboliquement la fin des espoirs de résistance du gouvernement légal. Il ouvre la voie à la signature de l’armistice avec l’Allemagne, qui aura lieu le 22 juin à Rethondes.

Une rupture avec les principes de la République