Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Géants de l’Architecture

L'Opéra Garnier, joyau architectural et symbole de la grandeur parisienne, a marqué l'histoire culturelle de la France par son inauguration mémorable. Cette soirée exceptionnelle, empreinte d'élégance et de faste, a réuni artistes, dignitaires et passionnés de musique. Découvrons ensemble les coulisses, les moments forts et l'héritage de cet événement inoubliable.

Un Chef-d'Œuvre au Cœur de Paris

Une vision grandiose

L'Opéra Garnier, conçu par Charles Garnier, est bien plus qu'un simple édifice. Fruit d'un concours prestigieux organisé en 1861 par Napoléon III, ce bâtiment incarne une vision ambitieuse : créer un lieu où l'architecture, la musique et la danse s'entrelacent pour émerveiller.

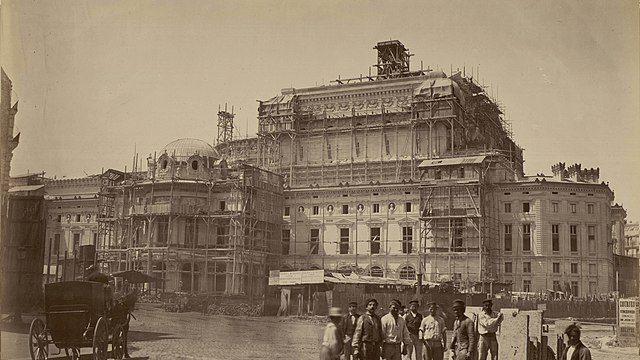

Une construction titanesque

Les travaux, débutés en 1862, ont nécessité plus de 14 ans en raison de défis techniques, notamment des inondations du site initial. Mais le résultat final, inauguré en 1875, est une œuvre d'art où marbre, dorures et fresques se marient harmonieusement.

L'Inauguration : Une Nuit de Splendeur

Une soirée sous le signe de l'élégance

Le 5 janvier 1875, Paris retient son souffle. L'inauguration de l'Opéra Garnier est un événement attendu, un véritable rendez-vous pour l'élite parisienne. Sous les lustres scintillants et dans le décor somptueux du grand foyer, invités et artistes se préparent à vivre une expérience inégalée.

Un programme musical d'exception

Pour l'occasion, les meilleurs compositeurs et musiciens de l'époque se produisent, offrant une performance à la hauteur de l'acoustique exceptionnelle de la salle. Le public, émerveillé, applaudit avec ferveur, faisant de cette soirée un moment gravé dans les mémoires.

L'Héritage de l'Opéra Garnier

Un lieu mythique

Depuis cette inauguration magique, l'Opéra Garnier a accueilli des milliers de spectacles, devenant un temple pour la musique et la danse. Son architecture, emblématique, continue d'attirer des visiteurs du monde entier.

Une source d'inspiration

L'Opéra n'est pas seulement un lieu de spectacle, mais aussi une muse pour les artistes et écrivains, inspirant des œuvres telles que Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux.

La Première de l'Opéra Garnier

L'inauguration de l'Opéra Garnier reste un symbole d'excellence artistique et de raffinement. Ce moment, où le passé et l'avenir se rencontrent, continue de fasciner et de rappeler que Paris est la ville où l'art et la culture rayonnent.

Gustave Eiffel, dont le nom est aujourd’hui synonyme d’ingéniosité et d’innovation, est bien plus qu’un simple constructeur de la célèbre tour parisienne. Né en 1832, cet ingénieur visionnaire a marqué l’histoire de l’architecture et de l’ingénierie par ses projets audacieux et révolutionnaires. Cet article revient sur les débuts de sa vie, ses premières influences et comment sa naissance et son environnement ont façonné l’homme qui allait redéfinir les horizons du monde.

Les Origines d’un Visionnaire

Une Naissance à Dijon

Alexandre Gustave Eiffel voit le jour le 15 décembre 1832 à Dijon, en France. Il est issu d’une famille modeste mais ambitieuse. Son père, François Alexandre Bönickhausen, travaille comme militaire avant de se tourner vers les affaires, tandis que sa mère, Catherine Mélanie Moneuse, joue un rôle clé dans la gestion de l’entreprise familiale spécialisée dans le commerce de charbon.

Une Éducation Inspirante

La jeunesse de Gustave Eiffel est marquée par une solide éducation. Il étudie au Lycée Royal de Dijon, où il se distingue par son intelligence et son intérêt pour les sciences. Encouragé par sa mère, il intègre ensuite l’École centrale des arts et manufactures à Paris, une institution de renom qui forme les ingénieurs les plus brillants de son époque.

Les Premières Influences et Débuts

Une Passion pour les Structures

Dès son plus jeune âge, Eiffel manifeste un intérêt pour les ponts, les bâtiments et les innovations techniques. Son esprit analytique et sa curiosité le poussent à explorer les matériaux, notamment le fer, qui deviendra central dans ses réalisations futures.

Premiers Pas dans l’Industrie

Après avoir obtenu son diplôme en 1855, Eiffel commence sa carrière comme assistant ingénieur pour des entreprises spécialisées dans les travaux publics. Il se distingue rapidement par sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à innover dans l’utilisation des matériaux.

Un Ingénieur Visionnaire

L’Exploration du Fer et de l’Acier

Eiffel est fasciné par les possibilités offertes par le fer et l’acier, des matériaux légers mais résistants. Ces métaux lui permettent d’imaginer des structures plus audacieuses et plus légères que tout ce qui avait été conçu auparavant.

La Réalisation de Projets Ambitieux

Avant même la construction de la tour Eiffel, Gustave Eiffel a participé à des projets emblématiques tels que le viaduc de Garabit et le pont Maria Pia au Portugal. Ces ouvrages témoignent de son ingéniosité et de sa capacité à repousser les limites techniques de son époque.

Héritage et Impact

Un Nom Gravé dans l’Histoire

Bien que la tour Eiffel soit l’œuvre la plus célèbre de Gustave Eiffel, son impact va bien au-delà. Il a introduit des techniques d’ingénierie innovantes qui ont influencé l’architecture moderne et les infrastructures du monde entier.

4.2. Une Source d’Inspiration

La vie de Gustave Eiffel, depuis ses modestes débuts à Dijon jusqu’à ses triomphes à Paris, inspire des générations d’ingénieurs et d’architectes. Sa capacité à imaginer l’impossible et à le transformer en réalité reste un modèle pour ceux qui cherchent à innover.

Aux Origines d’un Ingénieur de Génie

La naissance de Gustave Eiffel marque le début d’une ère de génie et d’innovation. Ses premiers pas à Dijon et son éducation rigoureuse ont jeté les bases d’une carrière qui allait redéfinir le paysage architectural mondial. Visionnaire et perfectionniste, Eiffel continue de fasciner par son héritage, rappelant que l’audace et le travail acharné peuvent transformer des rêves en structures immortelles.

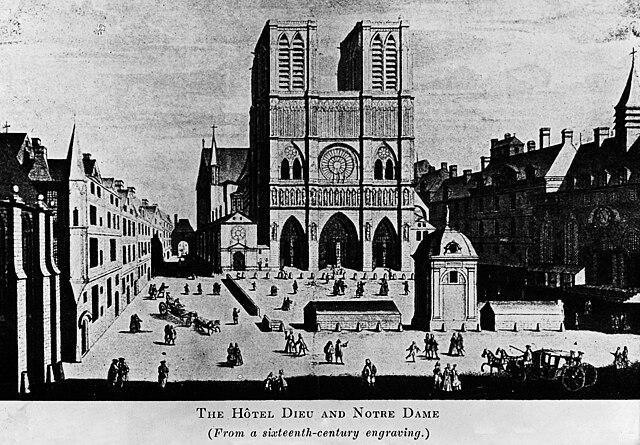

La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine mondial, attirant des millions de visiteurs chaque année. Mais avant de s’élever majestueusement au cœur de la capitale française, elle a débuté par un événement fondateur : la pose de sa première pierre. Ce moment clé marque non seulement le début d’un chantier monumental, mais aussi l’essor de l’architecture gothique en Europe. Cet article revient sur les circonstances historiques et symboliques entourant cet instant crucial.

Le Contexte Historique de la construction de Notre Dame de Paris

Paris au XIIe Siècle : Une Ville en Expansion

Au XIIe siècle, Paris est en pleine transformation. Sous le règne des rois capétiens, elle s’impose comme un centre politique, religieux et intellectuel majeur. L’Église, moteur de ces changements, décide de doter la ville d’une cathédrale à la hauteur de son importance.

La Décision de Construire Notre-Dame

En 1160, Maurice de Sully, évêque de Paris, entreprend le projet ambitieux de remplacer l’ancienne cathédrale Saint-Étienne, jugée vétuste, par une nouvelle église dédiée à la Vierge Marie. Cette initiative vise à refléter la puissance de l’Église et à accueillir une population grandissante.

La Cérémonie de la Première Pierre

Un Moment Solennel

C’est en 1163, sous le règne de Louis VII, qu’a lieu la pose de la première pierre de Notre-Dame. Cette cérémonie symbolique, présidée par le pape Alexandre III ou son représentant (les sources divergent), consacre officiellement le début des travaux. Le geste, hautement spirituel, reflète l’importance de la foi dans la société médiévale.

L’Engagement Collectif

La construction de Notre-Dame mobilise l’ensemble de la communauté : des architectes visionnaires aux artisans qualifiés, en passant par les habitants qui contribuent par des dons ou leur force de travail. Cet effort collectif incarne la dévotion et l’unité des Parisiens autour de leur foi.

Les Défis du Chantier

Une Entreprise Monumentale

Construire une cathédrale gothique comme Notre-Dame représente un défi technique et logistique colossal. Les architectes doivent innover pour ériger des voûtes élancées, des arcs-boutants et des vitraux majestueux. Les travaux s’étendent sur près de deux siècles, reflétant l’ambition et les contraintes de l’époque.

Les Symboles Cachés

Dès sa première pierre, Notre-Dame est pensée comme un chef-d’œuvre chargé de symbolisme. Chaque détail architectural, des gargouilles aux portails sculptés, porte un message religieux ou social destiné à éduquer et impressionner les fidèles.

L’Héritage de Notre-Dame

Un Monument Universel

Depuis sa fondation, Notre-Dame de Paris est bien plus qu’un édifice religieux. Elle devient un témoin de l’histoire de France, accueillant des événements marquants tels que le sacre de Napoléon ou les funérailles de personnalités nationales.

La Cathédrale au XXIe Siècle

Après l’incendie tragique de 2019, Notre-Dame demeure un symbole de résilience et d’espoir. La reconstruction, entamée dans le respect de son histoire, rappelle l’importance de préserver ce patrimoine pour les générations futures.

L’Événement Fondateur

La pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1163 marque le début d’une aventure architecturale et spirituelle hors du commun. Ce moment fondateur scelle l’union entre la foi, l’art et la communauté, posant les bases d’un chef-d’œuvre intemporel. Aujourd’hui encore, cet événement résonne comme un hommage à l’audace et à la persévérance des bâtisseurs du passé.

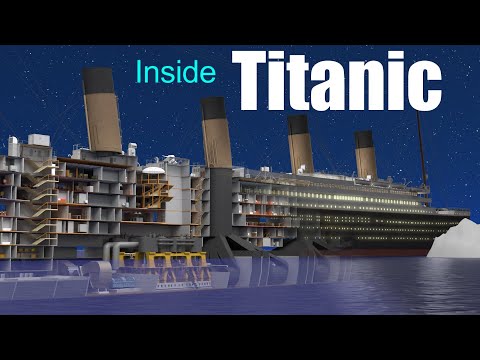

Le Titanic, fleuron de la compagnie White Star Line, est souvent décrit comme le « paquebot de rêve ». Inauguré en 1912, il était le plus grand et le plus luxueux navire de son époque, et ses installations à bord étaient inégalées. Mais que trouvait-on réellement à l’intérieur de ce vaisseau mythique ? Entre les salons opulents, les équipements modernes et les cabines de différentes classes, explorer l’intérieur du Titanic, c’est plonger dans le quotidien et les rêves des passagers de tous horizons. Cet article dévoile les différents espaces, de l’éclat des salons de première classe aux quartiers plus modestes des classes populaires.

L’Élégance de la Première Classe

Les Salons et Salles à Manger

Les passagers de première classe profitaient de salons somptueux décorés dans des styles variés, du classique Louis XV au style géorgien. Le Grand Salon, orné de boiseries et de lustres en cristal, servait de cadre pour des conversations élégantes. La salle à manger, la plus grande jamais construite en mer à cette époque, pouvait accueillir 532 convives et offrait une cuisine de haute qualité.

Les Cabines de Luxe et Suites Privées

Les cabines de première classe étaient de véritables suites d’hôtel de luxe, avec des chambres spacieuses, des lits à baldaquin, et même des cheminées électriques. Certaines cabines, comme la célèbre suite "Parlour", comportaient des salons privés, des salles de bain avec baignoire, et des décorations de grand raffinement.

Les Espaces de Détente et de Loisirs

Les passagers de première classe disposaient également d’une piscine intérieure, une rareté à l’époque, ainsi qu’un gymnase équipé d’appareils de fitness modernes pour l’époque, comme un vélo d’appartement et un rameur. Un court de squash, des bains turcs et des salles de lecture faisaient également partie des distractions offertes aux plus fortunés.

Le Confort en Deuxième Classe

Une Expérience Privilégiée

La deuxième classe du Titanic offrait un niveau de confort supérieur aux standards habituels des navires de l’époque. Les passagers disposaient d’une salle à manger élégante, bien que moins opulente que celle de la première classe, et pouvaient savourer des repas préparés par des chefs talentueux.

Les Cabines de Deuxième Classe

Les cabines de deuxième classe, bien qu’éloignées du faste de la première classe, étaient spacieuses et comportaient souvent des lits doubles, un canapé et une petite armoire. C’était un grand avantage comparé aux autres navires, où les cabines de cette catégorie étaient souvent exiguës et peu aménagées.

Les Salons et Bibliothèques

Les passagers de deuxième classe disposaient d’un salon de lecture et d’une bibliothèque, leur permettant de se détendre et de socialiser. Ce cadre de vie agréable contribuait au sentiment de confort et de bien-être, une véritable nouveauté pour un voyage en mer de cette envergure.

La Vie en Troisième Classe

Un Hébergement pour les Migrants

La troisième classe, souvent surnommée "steerage", était occupée majoritairement par des familles et des individus cherchant une nouvelle vie en Amérique. Les cabines de troisième classe étaient plus modestes et pouvaient accueillir plusieurs personnes, mais le Titanic offrait tout de même des conditions de vie supérieures aux autres navires de l’époque.

Les Espaces Communs et Activités

Contrairement à d’autres paquebots, le Titanic offrait des espaces communs pour les passagers de troisième classe, notamment un grand salon et une salle à manger dédiée. C’était un luxe pour les voyageurs les moins aisés, qui n’avaient généralement pas accès à de tels espaces.

Les Repas en Troisième Classe

Les passagers de troisième classe bénéficiaient de repas variés et nutritifs. Les menus comprenaient des plats simples mais bien préparés, comme des ragoûts et des soupes, avec un service de qualité. Cette attention apportée aux passagers de troisième classe renforçait l’idée que le Titanic était un navire où chaque passager bénéficiait d’un certain confort.

Les Installations Techniques et de Sécurité

La Salle des Machines et la Chaufferie

Le Titanic était propulsé par des machines à vapeur puissantes qui actionnaient trois hélices massives, lui permettant d’atteindre une vitesse de croisière de 21 nœuds. La chaufferie, située dans les entrailles du navire, abritait les chaudières alimentées par du charbon, où des équipes de chauffeurs travaillaient sans relâche pour maintenir le navire en mouvement.

Le Système de Communication Moderne

Le Titanic était équipé d’un système de communication sans fil Marconi, ce qui permettait d’envoyer des messages télégraphiques à travers l’Atlantique. Les opérateurs de radio assuraient une communication constante avec la terre ferme et avec d’autres navires, une technologie avancée pour l’époque.

Les Mesures de Sécurité : Les Canots de Sauvetage

Bien que le Titanic soit équipé de 20 canots de sauvetage, cela ne suffisait pas pour accueillir tous les passagers en cas d’urgence. Ces canots pouvaient accueillir environ 1 178 personnes, alors que le navire transportait plus de 2 200 passagers et membres d’équipage. Cette insuffisance sera l’une des causes de la tragédie à venir.

L’Attraction Culturelle et la Légende du Titanic

La Mémoire du Titanic à Travers le Monde

Depuis son naufrage, le Titanic est devenu un symbole de la fragilité humaine face à la nature et un sujet de fascination mondiale. De nombreuses expositions et musées lui sont consacrés, présentant des artefacts retrouvés au fond de l’océan et recréant l’intérieur du navire pour permettre aux visiteurs d’apprécier le luxe et l’ingénierie de cette époque.

Le Titanic dans la Culture Populaire

Des films, des livres et des documentaires ont contribué à perpétuer l’histoire du Titanic. Le film de James Cameron, sorti en 1997, a notamment ravivé l’intérêt pour le navire, recréant avec précision ses décors somptueux et capturant l’atmosphère luxueuse et l’inexorable drame.

Audace de l’innovation humaine et ses limites

L’intérieur du Titanic reflétait à la fois les rêves de l’époque et les inégalités de classe, offrant à chaque passager une expérience en mer unique pour l’époque. Ce paquebot, à la pointe du luxe et de la technologie, est devenu un mythe dont l’attrait demeure aujourd’hui. Que ce soit pour l’opulence de ses salons ou pour le symbole de ses défaillances tragiques, le Titanic reste une icône qui incarne à la fois l’audace de l’innovation humaine et ses limites.

Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique située au cœur de la capitale française, est bien plus qu’un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Monument historique, centre religieux et lieu de nombreux événements marquants, elle est une véritable icône du patrimoine culturel mondial. Depuis sa construction au XIIe siècle jusqu'à l'incendie tragique de 2019, la cathédrale a traversé les époques, incarnant à la fois la foi, la résilience et l’héritage artistique de la France.

La Genèse de Notre-Dame

Les origines de la construction

La construction de Notre-Dame de Paris débute en 1163 sous l'évêque Maurice de Sully, à une époque où l'architecture gothique commence à s’imposer dans toute l’Europe. L’édifice est conçu pour refléter la grandeur de l’Église catholique et servir de lieu de culte emblématique à Paris, alors capitale en pleine expansion du royaume de France.

Construite sur l’île de la Cité, au centre de Paris, la cathédrale remplace une série d’églises plus anciennes, elle-même érigée sur un site utilisé pour le culte depuis l’Antiquité. La première pierre est posée sous le règne de Louis VII, et il faudra plus de deux siècles pour achever entièrement l'édifice.

L'architecture gothique : une révolution esthétique

Notre-Dame de Paris est un exemple précoce et innovant de l'architecture gothique, un style marqué par l’utilisation de la voûte sur croisée d’ogives, des arcs-boutants, des contreforts et de grandes fenêtres ornées de vitraux. L'élévation des murs permet de percer des baies plus vastes, inondant l'intérieur de lumière colorée, notamment à travers les célèbres rosaces.

L'utilisation des arcs-boutants, une innovation à l'époque, permet de soutenir le poids des voûtes tout en libérant de l’espace pour les vitraux. Cela donne à la cathédrale son allure élancée et majestueuse. Les sculptures, notamment les gargouilles et chimères qui ornent la façade, ajoutent au caractère mystique de l'édifice.

Notre-Dame au Cœur de l'Histoire

Les sacres, couronnements et événements majeurs

Notre-Dame a été le théâtre de nombreux événements historiques. L'un des plus célèbres est le couronnement de Napoléon Bonaparte comme empereur en 1804. Contrairement à la tradition, Napoléon se couronne lui-même, marquant ainsi son indépendance vis-à-vis de l'Église.

D'autres événements marquants incluent la béatification de Jeanne d'Arc en 1909, et les nombreuses célébrations religieuses nationales. Notre-Dame est également un lieu de mémoire pour la France, comme en témoigne la messe en hommage aux victimes des guerres mondiales ou aux chefs d'État français défunts.

La Révolution française et les restaurations

Pendant la Révolution française, Notre-Dame subit des dommages considérables. Elle est pillée, ses cloches sont fondues pour fabriquer des canons, et ses sculptures sont détruites car elles sont associées à la royauté. L’édifice est même temporairement transformé en "Temple de la Raison" avant de redevenir une église catholique sous Napoléon.

Au XIXe siècle, la cathédrale est en mauvais état, mais grâce à l'influence de Victor Hugo et de son roman "Notre-Dame de Paris" (1831), un mouvement se forme pour la sauver. Le roman rappelle l'importance culturelle de la cathédrale et conduit à sa restauration par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc dans les années 1840. C'est lui qui donne à Notre-Dame son visage actuel, y compris la flèche iconique.

Les Symboles et l’Art de Notre-Dame

Les Rosaces et les vitraux

Les trois grandes rosaces de Notre-Dame sont parmi les éléments les plus admirés de la cathédrale. La rosace ouest, achevée au XIIIe siècle, représente la Vierge Marie, tandis que la rosace nord illustre l’Ancien Testament, et celle du sud, le Nouveau Testament. Ces œuvres d’art, composées de milliers de morceaux de verre coloré, racontent des scènes bibliques tout en projetant une lumière divine à l’intérieur de la cathédrale.

Les autres vitraux de la cathédrale suivent également un programme iconographique précis, conçu pour instruire les fidèles sur l’histoire chrétienne à une époque où beaucoup ne savaient pas lire.

Les sculptures et les gargouilles

Les sculptures de Notre-Dame sont un élément clé de son architecture. À la fois ornementales et éducatives, elles représentent des scènes religieuses, comme le Jugement dernier sur le portail central de la façade. Les gargouilles, qui ont un rôle fonctionnel (évacuer l’eau de pluie), sont aussi des créatures fantastiques, symbolisant la lutte entre le bien et le mal.

Les chimères de Viollet-le-Duc, ajoutées au XIXe siècle, renforcent l’aspect mystique de l’édifice. Ces créatures fantastiques semblent surveiller Paris du haut de la cathédrale, ajoutant une dimension à la fois protectrice et menaçante à l'édifice.

L’Incendie de 2019 et la Reconstruction

Le drame de l’incendie

Le 15 avril 2019, un incendie ravage une partie de Notre-Dame de Paris. La flèche de Viollet-le-Duc s'effondre sous les flammes, tout comme la toiture, détruisant une partie importante de la structure historique. Le monde entier assiste, impuissant, à la lutte des pompiers pour sauver l'édifice.

Malgré les pertes, de nombreuses œuvres d’art et reliques, comme la Couronne d’épines, sont sauvées. Les murs et les tours de la cathédrale restent debout, mais les dégâts sont immenses.

La campagne de reconstruction

Dès le lendemain de l’incendie, un vaste mouvement de solidarité s’organise en France et à l’international pour reconstruire Notre-Dame. Le président Emmanuel Macron promet que la cathédrale sera restaurée d’ici cinq ans, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des millions d'euros sont rapidement collectés grâce à des dons privés et publics.

La reconstruction de la flèche et des parties endommagées s’annonce complexe, avec un débat sur la manière de restaurer la cathédrale. Faut-il recréer la flèche à l’identique ou innover ? Finalement, la décision est prise de reconstruire l’édifice tel qu’il était, en respectant les plans de Viollet-le-Duc, tout en intégrant des techniques modernes pour assurer sa durabilité.

Notre-Dame dans l'Imaginaire Collectif

L’héritage littéraire : Victor Hugo et “Notre-Dame de Paris”

Le roman de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", publié en 1831, a joué un rôle clé dans la redécouverte de la cathédrale et dans sa restauration au XIXe siècle. À travers les aventures du personnage de Quasimodo, un sonneur de cloches au physique difforme, et d’Esmeralda, une danseuse gitane, Hugo dépeint une société médiévale marquée par l’injustice, la foi et la beauté.

Le roman est aussi un cri d’alarme contre la détérioration des monuments historiques, et a suscité un regain d’intérêt pour le patrimoine gothique. Grâce à ce livre, Notre-Dame est devenue un symbole de l’art médiéval et un personnage à part entière de l’imaginaire français.

Notre-Dame, symbole spirituel et national

Au-delà de sa dimension religieuse, Notre-Dame de Paris est un symbole national, témoin des grandes heures de l’histoire de France. Que ce soit pendant la Révolution française, sous Napoléon, ou lors de la Libération en 1944, la cathédrale a toujours été associée aux moments charnières de l’histoire française.

Elle est également un lieu de pèlerinage pour les catholiques du monde entier, et accueille chaque année des millions de visiteurs, croyants ou simples admirateurs de son architecture. Sa dimension spirituelle et culturelle fait de Notre-Dame un monument universel.

Notre-Dame de Paris incarne à la fois l’histoire, l’art, et la spiritualité de la France

De ses origines gothiques à son rôle dans l’imaginaire littéraire, jusqu’à l'incendie de 2019, la cathédrale a traversé les siècles en demeurant un symbole puissant de résilience et de beauté. La reconstruction en cours marque une nouvelle étape dans l’histoire de cet édifice millénaire, assurant que Notre-Dame continuera d’inspirer les générations à venir.

Les bâtisseurs de l’Ancien Monde sont les architectes, ingénieurs, et artisans des civilisations antiques qui ont laissé des monuments et des structures impressionnantes qui continuent d’émerveiller l’humanité. Égypte, Mésopotamie, Grèce, Rome, et bien d’autres civilisations anciennes ont créé des merveilles architecturales qui témoignent de leur ingéniosité et de leur savoir-faire. Cet article explore les grands bâtisseurs de l’Ancien Monde, leurs innovations techniques, et leur impact sur les générations futures.

Les Pionniers de l’Architecture Monumentale en Égypte

Les pyramides, symboles de l'immortalité

L’Égypte antique est mondialement célèbre pour ses pyramides, notamment celles de Gizeh construites sous les règnes des pharaons Khéops, Khéphren, et Mykérinos. Ces monuments, symboles de puissance et d'immortalité, ont été conçus comme des tombeaux pour les pharaons, permettant à ces derniers d'atteindre l'au-delà. Les bâtisseurs égyptiens ont développé des techniques sophistiquées pour ériger ces édifices monumentaux, en utilisant des matériaux tels que la pierre calcaire et le granite, tout en maîtrisant des concepts tels que la géométrie et l’alignement astronomique.

L'architecture des temples : Karnak et Louxor

Les temples d’Amon-Rê à Karnak et à Louxor sont d’autres exemples de l’excellence architecturale égyptienne. Ces sanctuaires dédiés aux dieux montrent l’importance du religieux dans l’architecture égyptienne. Les colonnes massives, les obélisques et les pylônes qui ornent ces structures symbolisent la grandeur divine et l’autorité des pharaons. L’architecture des temples est également un témoignage des connaissances avancées en matière de proportions, de symétrie et de sculpture.

Mésopotamie, Terre des Premières Cités et Ziggourats

Les cités-états mésopotamiennes : Ur et Babylone

En Mésopotamie, le développement des premières cités-états telles que Ur, Babylone et Ninive a donné naissance à des innovations urbaines majeures. Ces cités étaient organisées autour de centres religieux et politiques, avec des murailles imposantes pour les protéger des invasions. Les bâtisseurs mésopotamiens utilisaient principalement la brique de terre cuite, un matériau adapté au climat local.

Les ziggourats, temples en terrasse

Les ziggourats étaient des structures monumentales à étages qui servaient de temples aux divinités. Ces édifices imposants, dont le plus célèbre est la ziggourat d’Ur, symbolisaient la montée de l’homme vers le divin. Les ziggourats témoignent des compétences en ingénierie des bâtisseurs mésopotamiens, qui ont dû concevoir des systèmes pour gérer l’eau et l’érosion afin de maintenir la stabilité de ces structures sur plusieurs siècles.

La Grèce Antique et l’Émergence du Style Classique

L'Acropole d'Athènes : Le Parthénon et l’apogée de l'architecture grecque

La Grèce antique a laissé un héritage architectural inestimable, dont l’Acropole d’Athènes est le joyau. Le Parthénon, temple dédié à la déesse Athéna, incarne l’harmonie et la perfection des proportions. Les Grecs ont développé les ordres architecturaux – dorique, ionique et corinthien – qui ont influencé l'architecture occidentale pendant des siècles. Ces ordres reposent sur des principes de symétrie, de beauté et d’équilibre, qui ont été parfaitement exécutés dans le Parthénon et les autres monuments de l’Acropole.

Les théâtres grecs : Épidaure et la maîtrise de l’acoustique

En plus des temples, les Grecs ont construit des théâtres remarquables, comme celui d’Épidaure, célèbre pour son acoustique exceptionnelle. Ces édifices étaient conçus pour accueillir des spectacles publics et des événements culturels, soulignant l'importance de l’art et de la société dans la culture grecque. Les bâtisseurs grecs ont su allier esthétique et fonctionnalité, créant des structures où l’ingénierie se mettait au service des arts.

Les Romains et l’Empire des Travaux Publics

Les routes et les aqueducs : conquérir par l’ingénierie

Les Romains se distinguent par leur maîtrise des travaux publics, qui ont permis à l’Empire romain de prospérer et de s’étendre sur des milliers de kilomètres. Les routes romaines, construites avec précision et durabilité, ont facilité la mobilité des armées et des commerçants. Les aqueducs, tels que celui de Pont du Gard en France, ont permis d’alimenter les villes en eau potable sur de longues distances, illustrant l'ingéniosité romaine dans la gestion des ressources.

Le Colisée et les forums : les centres de la vie publique

Le Colisée, monument emblématique de la puissance romaine, est un amphithéâtre où se déroulaient des jeux et des combats de gladiateurs. Ce gigantesque édifice, capable d’accueillir des dizaines de milliers de spectateurs, est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Les forums, quant à eux, étaient les cœurs administratifs et politiques des villes romaines. Le Forum de Trajan, par exemple, avec ses imposants arcs et colonnes, montre la volonté des Romains de créer des espaces symbolisant leur pouvoir impérial.

L’Héritage des Bâtisseurs de l’Ancien Monde

L’influence sur l’architecture médiévale et moderne

L’architecture des civilisations de l’Ancien Monde a profondément influencé les périodes médiévale et moderne. Les principes de l’architecture grecque et romaine, en particulier, ont été repris à la Renaissance et dans l’architecture néoclassique des XVIIIe et XIXe siècles. Les arcs, les colonnes, les dômes et les routes sont des éléments qui trouvent leur origine dans l'ingéniosité des bâtisseurs de l’Antiquité.

Des techniques et savoirs toujours d’actualité

Les techniques de construction, les matériaux utilisés, ainsi que les concepts d’urbanisme mis en place par les civilisations anciennes continuent d’influencer l’architecture moderne. Les principes de durabilité, de proportion et d'esthétique développés par les bâtisseurs de l'Ancien Monde restent des modèles pour l'architecture contemporaine.

Les bâtisseurs de l'Ancien Monde ont laissé un héritage architectural et technique

Des pyramides égyptiennes aux aqueducs romains, ces monuments ne sont pas seulement des témoignages de la grandeur des civilisations anciennes, mais aussi des réalisations techniques exceptionnelles. Grâce à leur ingéniosité, ces bâtisseurs ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, posant les fondations de l'architecture, de l'ingénierie et de l'urbanisme moderne. Leur influence est encore présente, nous rappelant la grandeur des premières civilisations humaines.