Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Événements qui ont Changé le Monde

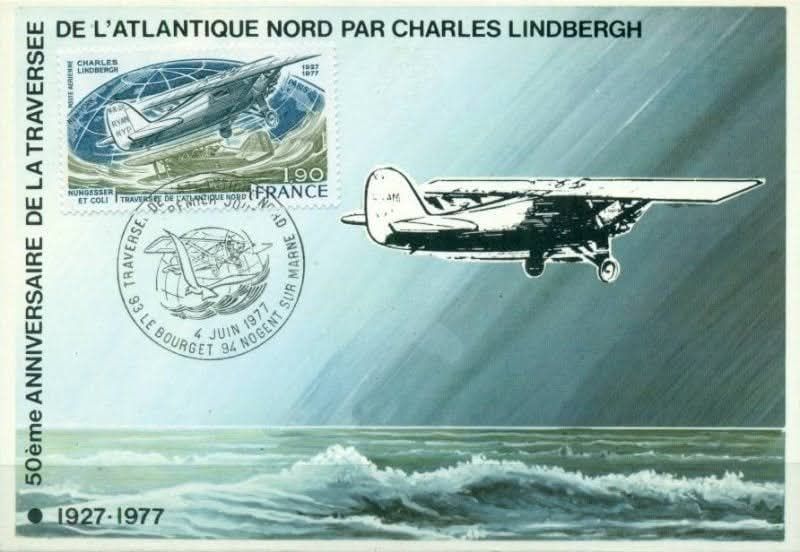

Le 21 mai 1927, un jeune aviateur américain de 25 ans nommé Charles Lindbergh atterrit au Bourget, en France, après avoir traversé l’océan Atlantique depuis New York sans escale ni assistance. Cette prouesse marque un tournant dans l’histoire de l’aviation et fait de Lindbergh un héros planétaire. Plus qu’un exploit technique, ce vol symbolise le début d’une ère nouvelle, celle de l’aviation moderne.

L’Amérique des années 1920 et la course à l’Atlantique

Une époque avide de progrès et de records

Les années 1920, surnommées les "Roaring Twenties", sont une période de bouleversements technologiques, d’innovation et de fascination pour la vitesse. L’aviation, encore balbutiante après la Première Guerre mondiale, devient un terrain de jeu et de conquête pour de nombreux pilotes téméraires.

Le Prix Orteig, doté de 25 000 dollars, est lancé en 1919 par l’homme d’affaires new-yorkais Raymond Orteig. Il promet cette somme au premier aviateur capable de relier Paris à New York (ou l’inverse) sans escale. Plusieurs tentatives ont lieu dans les années qui suivent, souvent tragiques.

Une ambition solitaire et déterminée

Charles Lindbergh, jusque-là peu connu, est un ancien pilote de l’US Air Mail. Il conçoit avec la société Ryan Airlines un avion monoplace spécialement adapté au vol transatlantique : le Spirit of St. Louis. Son audace est telle qu’il prévoit de faire le trajet seul, sans copilote ni navigateur, afin d’alléger l’appareil.

Le vol du Spirit of St. Louis : une aventure humaine et technique

Un départ sous tension

Le 20 mai 1927, à 7h52 du matin, Lindbergh décolle de l’aéroport Roosevelt Field, près de New York, par un temps brumeux et incertain. À bord, pas de radio, pas de parachute, mais 1 700 litres de carburant, un compas, un sextant et une détermination de fer.

33 heures et 30 minutes de solitude

Pendant plus de 33 heures, Lindbergh survole l’Atlantique Nord, affrontant brouillard, givrage, fatigue extrême et hallucinations dues au manque de sommeil. Il ne dort pas un instant et vole à une altitude moyenne de 3 000 mètres. Il suit la côte de Terre-Neuve, puis survole l’océan jusqu’en Irlande, l’Angleterre, puis la France.

“Je volais au-dessus d’un désert liquide sans horizon, avec pour seule boussole mon instinct et mon espoir.” — Charles Lindbergh

Une arrivée triomphale au Bourget

À 22h22, le 21 mai 1927, Lindbergh pose son appareil sur l’aéroport du Bourget, acclamé par une foule de plus de 150 000 personnes. Il devient instantanément une légende vivante. Le monde entier salue l’exploit du "Lone Eagle", l’Aigle solitaire.

Un exploit aux conséquences mondiales

Lindbergh, héros des temps modernes

De retour aux États-Unis, Charles Lindbergh est accueilli en héros. Il reçoit la Medal of Honor, fait la couverture de Time Magazine, et entame une tournée triomphale dans 48 États américains. Son courage, sa jeunesse et sa modestie en font une icône.

Il devient également un fervent défenseur de l’aviation civile, contribuant au développement de lignes commerciales et à la popularisation du transport aérien.

Révolution dans l’aviation mondiale

L’exploit de Lindbergh a un impact immédiat : le nombre de passagers aériens aux États-Unis double en un an. Les gouvernements et les compagnies investissent massivement dans l’aviation commerciale. C’est aussi une prise de conscience planétaire du potentiel stratégique et économique de l’aérien.

Un symbole pour les générations futures

Lindbergh devient une source d’inspiration pour les pilotes du monde entier, comme Jean Mermoz, Amelia Earhart, ou encore Antoine de Saint-Exupéry. Sa traversée incarne la ténacité, le courage individuel et le progrès technologique.

L’héritage d’un vol qui a changé le monde

Une empreinte indélébile dans la culture populaire

Lindbergh a inspiré de nombreux films, chansons, romans et biographies. Son Spirit of St. Louis est exposé au Smithsonian Air and Space Museum à Washington. Il est cité dans des œuvres littéraires de William Faulkner à Philip Roth.

Une figure controversée

Plus tard dans sa vie, Lindbergh est critiqué pour ses positions politiques ambiguës avant la Seconde Guerre mondiale, notamment son isolationnisme et ses discours controversés. Néanmoins, son exploit de 1927 reste unanimement reconnu comme un jalon majeur de l’histoire de l’humanité.

“L’histoire est faite par ceux qui osent.” — Citation apocryphe souvent attribuée à Lindbergh

Un vol, une légende, une nouvelle ère

Le 21 mai 1927 ne fut pas qu’un simple atterrissage : ce fut le point de départ d’un monde nouveau, où les océans cessèrent d’être des barrières pour devenir des ponts. Grâce à Charles Lindbergh, l’impossible devint accessible, et le ciel s’ouvrit à l’humanité tout entière.

Le 14 mai 1948, un événement historique bouleverse le Moyen-Orient : la création officielle de l'État d'Israël. Cette proclamation marque l’aboutissement d’un long processus politique, idéologique et diplomatique, mais aussi le début d’un conflit qui perdure encore aujourd’hui. Plongée dans une journée-clé du XXe siècle et ses profondes ramifications historiques et géopolitiques.

Du sionisme à la Seconde Guerre mondiale

Les origines du mouvement sioniste

À la fin du XIXe siècle, alors que l'antisémitisme sévit en Europe, naît un mouvement politique prônant le retour du peuple juif en Palestine, terre ancestrale du judaïsme. Théodore Herzl, journaliste austro-hongrois, publie en 1896 L’État juif, manifeste fondateur du sionisme moderne. En 1897, il organise le premier Congrès sioniste à Bâle, lançant officiellement un projet de foyer national juif en Terre d’Israël.

Herzl écrivait :

« À Bâle, j’ai fondé l’État juif. »

À l’époque, la Palestine est sous domination ottomane. Le projet sioniste reste marginal, mais il pose les bases d’un objectif clair : fonder un État pour le peuple juif, en réponse à des persécutions séculaires.

La Déclaration Balfour et le mandat britannique

Pendant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni publie la Déclaration Balfour (1917), où il se dit favorable à la création d’un « foyer national juif » en Palestine. Après la chute de l’Empire ottoman, la Société des Nations confie le mandat de la Palestine au Royaume-Uni en 1920.

Les tensions entre Arabes palestiniens et Juifs augmentent dès les années 1920 et 1930, notamment à cause de l’augmentation de l’immigration juive fuyant l’Europe, et des achats de terres par des organisations sionistes.

L'impact de la Shoah et l'urgence d’un refuge

La Seconde Guerre mondiale et l’extermination de six millions de Juifs par les nazis renforcent l'idée que les Juifs doivent disposer d’un État propre, garant de leur sécurité. La pression s'intensifie sur les Britanniques pour autoriser l’immigration juive, notamment après la guerre.

Le 14 mai 1948 : Proclamation de l’indépendance

Le départ des Britanniques

En 1947, l’ONU adopte le plan de partage de la Palestine (résolution 181), prévoyant deux États : un juif et un arabe. Jérusalem doit être placée sous contrôle international. Les Juifs acceptent ce plan, mais les États arabes et les dirigeants palestiniens le rejettent catégoriquement.

Face à l’échec du plan et à l’escalade de la violence, le Royaume-Uni annonce la fin de son mandat le 14 mai 1948.

David Ben Gourion lit la Déclaration d’Indépendance

Le même jour, à Tel-Aviv, dans le musée d’art de la ville, David Ben Gourion, leader du mouvement sioniste et futur Premier ministre, proclame l’indépendance de l’État d’Israël.

« Nous proclamons la création de l’État juif en Eretz-Israël – l’État d’Israël. »

La déclaration s’inspire des idéaux démocratiques, affirme la continuité historique du peuple juif sur cette terre, et appelle à la paix avec les voisins arabes.

Une guerre immédiate : le conflit israélo-arabe de 1948

Invasion par les pays arabes

Dès le 15 mai 1948, les armées de cinq pays arabes (Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak) entrent en guerre contre le nouvel État d’Israël. Ce conflit, appelé guerre d’indépendance par les Israéliens et Nakba (la catastrophe) par les Palestiniens, se solde par la victoire d’Israël.

Plus de 700 000 Arabes palestiniens fuient ou sont expulsés, ce qui crée le problème des réfugiés palestiniens, encore non résolu à ce jour.

Une victoire fondatrice, mais incomplète

Israël agrandit son territoire au-delà du plan de partage de l’ONU. Jérusalem-Ouest est sous contrôle israélien, l’Est sous celui de la Jordanie. La bande de Gaza est occupée par l'Égypte.

La jeune nation est reconnue par les États-Unis quelques minutes après la proclamation, et par l’URSS quelques jours plus tard. Elle est admise à l’ONU en 1949.

Conséquences à long terme de la création d’Israël

Un conflit géopolitique durable

La fondation d’Israël marque le début d’une série de conflits majeurs : guerres de 1956, 1967, 1973, Intifadas, affrontements avec le Hezbollah, tensions à Gaza… Le conflit israélo-palestinien reste l’un des plus complexes et sensibles de notre époque.

Une société en construction

Dès 1948, Israël fait face à de nombreux défis : intégrer des vagues de migrants (rescapés de la Shoah, Juifs du monde arabe), construire une armée, une économie, un système politique. Le pays adopte une démocratie parlementaire et développe rapidement des institutions modernes.

Un projet idéologique unique

La naissance d’Israël est aussi la concrétisation d’un projet unique au XXe siècle : la création d’un État fondé sur une identité religieuse et culturelle spécifique, avec un fort lien historique à un territoire. Cette spécificité continue de nourrir débats et interrogations.

Héritage et symbolique du 14 mai 1948

Une date fondatrice

Le 14 mai est une date nationale en Israël : Yom Ha’atzmaout, fête de l’indépendance. Elle est célébrée avec des feux d’artifice, des défilés, des cérémonies officielles.

Pour les Palestiniens, cette même date symbolise la perte de leur terre et le début de leur exil. La Nakba est commémorée chaque 15 mai dans les territoires palestiniens et dans la diaspora.

Une journée qui changea le monde

La création de l’État d’Israël a redessiné la carte du Moyen-Orient et ouvert une nouvelle ère dans les relations internationales. Elle reste un sujet de débat, d’émotion, d’engagement et d’espérance pour des millions de personnes.

Un jour, un pays : quand l’Histoire bascule

Le 14 mai 1948 est bien plus qu’une date. C’est l’aboutissement d’un rêve séculaire, la réponse tragique à une histoire de persécutions, mais aussi le début d’un conflit aux ramifications mondiales. Ce jour-là, un peuple sans terre a obtenu une terre... au prix d’un conflit toujours brûlant.

Lorsque Paris accueille en 1900 les deuxièmes Jeux Olympiques modernes, l’événement est loin d’avoir l’éclat que nous lui connaissons aujourd’hui. Intégrés à l’Exposition Universelle, ces Jeux ont pourtant posé les bases d’une évolution majeure dans le sport international.

Un contexte historique unique : l’Exposition Universelle de 1900

Une célébration du progrès scientifique et industriel

En 1900, Paris est en pleine effervescence. La capitale française organise l’Exposition Universelle, gigantesque manifestation destinée à célébrer les avancées techniques, culturelles et scientifiques du XIXe siècle. Le baron Pierre de Coubertin, fervent défenseur du sport comme vecteur de paix et d’éducation, profite de cet engouement pour organiser la seconde édition des Jeux Olympiques modernes, relancés à Athènes en 1896.

Une édition sans clarté olympique

Contrairement aux Jeux de 1896, qui avaient été organisés comme un événement à part entière, ceux de 1900 sont noyés dans le programme de l’Exposition. Les compétitions s’étalent de mai à octobre, sans cérémonie d’ouverture ni de clôture. Beaucoup d’athlètes ne savent même pas qu’ils participent aux Jeux Olympiques. Cette confusion historique a longtemps laissé cette édition dans l’ombre.

Des innovations sportives inédites

Une place pionnière pour les femmes

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux modernes, des femmes sont autorisées à concourir. La joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper devient ainsi la première championne olympique. Cette participation féminine, bien que marginale à l’époque, constitue une avancée majeure dans la reconnaissance des femmes dans le sport.

Une diversité inédite de disciplines

Les Jeux de 1900 présentent un programme de compétitions très étendu : plus de 95 épreuves dans 19 disciplines, parfois insolites selon les standards contemporains. On y retrouve, en plus des classiques (athlétisme, natation, escrime), des compétitions de croquet, de tir à la corde ou même de ballon captif. Les concours sont parfois farfelus : des épreuves de natation avec obstacles ou des courses de bateaux sur la Seine aux règles floues.

Une organisation chaotique mais fondatrice

L'absence de standardisation

L’un des problèmes majeurs de ces Jeux fut leur manque d’uniformité. Il n’existait pas encore de Comité International Olympique (CIO) fort capable de coordonner l’ensemble. Chaque compétition était gérée par un comité différent, les règles variaient selon les épreuves, et les récompenses n’étaient pas toujours des médailles mais parfois des objets d’art ou de valeur.

Une participation internationale encore timide

Plus de 1 000 athlètes venus de 26 nations participent à ces Jeux, ce qui représente un progrès significatif par rapport aux 14 pays d’Athènes en 1896. La majorité des sportifs reste néanmoins européenne, les déplacements transatlantiques étant coûteux et complexes. Les États-Unis, pourtant présents, n’envoient qu’une délégation réduite.

Anecdotes et moments marquants

Les oubliés de l’histoire

Certains exploits sportifs sont restés longtemps inconnus. C’est le cas de Constantin Henriquez, Haïtien naturalisé français, qui devient le premier médaillé olympique noir en rugby à XV. D'autres compétitions, comme celles de tir, furent longtemps ignorées ou contestées dans leur caractère olympique.

Des médailles sans prestige immédiat

Il faut attendre plusieurs décennies pour que ces Jeux soient pleinement reconnus comme "olympiques". Certains athlètes n'ont su qu'ils étaient champions olympiques qu'après la reconstitution des résultats par le CIO dans les années 1950. L’Américaine Margaret Abbott, par exemple, gagna une épreuve de golf sans jamais savoir qu’elle était devenue la première femme championne olympique de son pays.

Un héritage sous-estimé mais fondamental

La lente affirmation du mouvement olympique

Malgré les critiques sur leur désorganisation, les Jeux de Paris 1900 posent les jalons d’un événement de plus en plus structuré. Ils ouvrent la voie à une participation féminine, élargissent la palette des disciplines et démontrent la portée internationale du sport.

Une leçon pour le futur

L’expérience parisienne convainc le CIO de la nécessité de dissocier les Jeux Olympiques des Expositions Universelles. Ainsi, les éditions suivantes se dérouleront avec une organisation plus autonome, à commencer par celle de 1904 à Saint-Louis, qui souffrira pourtant de défauts similaires.

Héritage d’un tournant historique oublié

Les Jeux Olympiques de 1900 à Paris sont souvent perçus comme un échec organisationnel. Mais sous cette façade chaotique, ils ont jeté les bases d’un événement mondial. Première participation féminine, extension des disciplines, diversification des nationalités : ces Jeux furent un laboratoire essentiel du modèle olympique moderne. Ils nous rappellent que les grandes avancées naissent parfois dans l’improvisation.

Le 13 mai 1958 marque une journée décisive dans l’histoire de la France et de l’Algérie, une date-charnière où les tensions coloniales et la crise politique française atteignent leur paroxysme. Ce jour-là, à Alger, des militaires, des colons et des partisans de l'Algérie française prennent d’assaut les institutions locales, dénonçant l’inaction du gouvernement de la IVe République. Cet événement, souvent considéré comme un coup de force militaire et politique, ouvre la voie au retour au pouvoir du général de Gaulle et à la naissance de la Ve République.

Un contexte explosif : l’impasse de la guerre d’Algérie

Une guerre qui s’enlise

Depuis 1954, la guerre d'Algérie fait rage entre les indépendantistes algériens du FLN (Front de Libération Nationale) et l’armée française. Ce conflit, que le gouvernement français refuse longtemps de qualifier de "guerre", tourne au bourbier colonial, accumulant les violences, les attentats, les représailles et les pertes humaines des deux côtés. À Paris, les gouvernements se succèdent sans trouver de solution, tandis qu’en Algérie, l’armée est convaincue qu’elle peut encore "gagner la guerre sur le terrain".

Une IVe République à bout de souffle

La IVe République, marquée par une instabilité chronique (plus de 20 gouvernements en 12 ans), est incapable de trancher sur la question algérienne. Cette faiblesse politique agace profondément les militaires et les colons d’Algérie, qui redoutent une négociation avec le FLN et la perte de l’Algérie française. C’est dans ce climat d’impasse politique, de défiance vis-à-vis du pouvoir et de montée des extrêmes que va éclater la révolte du 13 mai 1958.

Le 13 mai 1958 : la prise d’Alger

La manifestation tourne à l’insurrection

Tout commence par une manifestation organisée à Alger à la suite de l’assassinat de trois soldats français par le FLN. Les organisateurs veulent faire pression sur Paris pour maintenir une ligne dure. Mais très vite, la manifestation dégénère. Les manifestants, menés par des militaires, des pieds-noirs et des militants d’extrême droite, envahissent le siège du Gouvernement général. Ils réclament un gouvernement de salut public et crient leur confiance en Charles de Gaulle, le général retiré de la vie politique depuis 1946.

Le Comité de Salut Public

Sous la pression des insurgés, un Comité de Salut Public est créé à Alger, dirigé par le général Jacques Massu. Le mot d’ordre est clair : il faut un pouvoir fort à Paris pour sauver l’Algérie française. Le Comité va jusqu’à menacer de faire débarquer des troupes à Paris si les autorités n’obéissent pas. C’est un véritable chantage militaire au cœur du système républicain.

De Gaulle revient : entre mythe et manipulation

Un retour savamment orchestré

Face à la pression militaire et au chaos politique, la IVe République s’effondre. Le président René Coty, incapable de former un gouvernement stable, fait appel à Charles de Gaulle le 29 mai 1958. Ce dernier, figure tutélaire de la Résistance, accepte de revenir, à condition de pouvoir réformer profondément les institutions. Ce n’est donc pas seulement un retour au pouvoir, c’est aussi la promesse d’une nouvelle République.

Une prise du pouvoir ambigüe

De Gaulle est acclamé par les partisans de l’Algérie française, mais lui-même reste flou sur ses intentions. Il prononce son célèbre discours : "Je vous ai compris", le 4 juin 1958 à Alger, s’adressant aux colons et aux militaires. Mais derrière cette formule ambivalente, il prépare déjà l’émancipation progressive de l’Algérie, ce qui provoquera plus tard la colère de ceux qui l’avaient soutenu.

Les conséquences durables du 13 mai 1958

La fin de la IVe République

Le 13 mai 1958 marque l’acte de décès de la IVe République. En quelques semaines, la Constitution est révisée, un référendum organisé, et la Ve République naît officiellement le 4 octobre 1958. Elle offre un pouvoir exécutif renforcé, répondant aux aspirations de stabilité exprimées par les événements d’Alger.

Une démocratie sous la menace militaire

Cet épisode montre aussi la fragilité des institutions démocratiques face à la pression de la rue et de l’armée. Jamais auparavant un gouvernement français n’avait cédé sous la menace de troupes stationnées à l’étranger. Cette situation laissera des traces dans la mémoire politique française et alimentera la méfiance vis-à-vis d’un pouvoir militaire trop influent.

Vers l’indépendance algérienne

Ironie de l’histoire : ceux qui ont soutenu de Gaulle en mai 1958 pour préserver l’Algérie française seront bientôt ses pires ennemis. En 1962, l’Algérie obtient son indépendance après les accords d’Évian. Le fossé entre les promesses perçues du 13 mai 1958 et la réalité de l’indépendance entraîne une crise majeure, marquée par les actions de l’OAS (Organisation armée secrète) et les rapatriements massifs de pieds-noirs.

Héritage d’une journée décisive

Le 13 mai 1958 reste l’un des événements politiques les plus marquants de la France contemporaine. Il incarne à la fois la fin d’un système à bout de souffle, le rôle ambigu du général de Gaulle, et la violence des rapports coloniaux. Plus de six décennies plus tard, cette date continue d’alimenter les débats sur la mémoire de la guerre d’Algérie, le rapport à l’autorité, et la nature même de la démocratie française.

Une date qui a changé le destin de la France

Le soulèvement du 13 mai 1958 n’est pas qu’un épisode parmi d’autres de la guerre d’Algérie : c’est une fracture historique qui redéfinit les institutions françaises et précipite la fin d’un empire colonial vieux de plus d’un siècle. Il montre à quel point une crise outre-mer peut bouleverser le cœur même de la République.

Le 8 mai 1945 reste gravé dans l’Histoire comme le jour marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce jour de victoire contre l’Allemagne nazie symbolise non seulement la libération des peuples opprimés, mais aussi le début d’une nouvelle ère pour l’Europe et le monde. Derrière cette date se cache une série d’événements militaires, politiques et humains d’une ampleur sans précédent. Retour sur ce moment charnière qui a changé le destin de millions de personnes.

Le contexte historique avant le 8 mai 1945

Une guerre totale et mondiale

La Seconde Guerre mondiale, déclenchée le 1er septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, s’est progressivement étendue à presque tous les continents. En Europe, le régime hitlérien avait conquis une grande partie du continent entre 1939 et 1942. Mais dès 1943, le vent tourne avec la défaite allemande à Stalingrad, puis la reconquête progressive de l’Europe de l’Ouest par les Alliés.

L'effondrement du IIIe Reich

En avril 1945, l’Allemagne est en ruines, tant sur le plan militaire que civil. Berlin est encerclée par l’Armée rouge soviétique, tandis que les forces alliées occidentales progressent rapidement vers l’Est. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. Le 7 mai, à Reims, le général allemand Alfred Jodl signe la capitulation sans condition de la Wehrmacht. Mais ce n’est que le lendemain, le 8 mai, que l’acte est officiellement ratifié à Berlin devant les Soviétiques, donnant ainsi naissance à la "Victoire du 8 mai".

Un jour de liesse, mais aussi de souvenirs douloureux

Des célébrations dans toute l'Europe

Le 8 mai 1945 est un jour de liesse pour des millions d’Européens. À Paris, Londres, Bruxelles ou encore New York, les foules descendent dans les rues pour célébrer la fin d’un conflit qui a duré plus de six ans. Le général de Gaulle déclare à la radio : « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des Nations unies et c’est la victoire de la France. »

Une victoire endeuillée

Malgré la joie de la fin des combats, ce jour marque aussi un moment de recueillement. La guerre a fait plus de 60 millions de morts, dont environ 6 millions de Juifs victimes de la Shoah. Des villes entières sont détruites, des familles décimées, et l’Europe est un continent à reconstruire. Les survivants des camps de concentration commencent à être libérés, révélant l’horreur de la politique d’extermination nazie.

Les conséquences géopolitiques de la victoire

Le début de la Guerre froide

La victoire du 8 mai 1945 met fin au conflit, mais marque aussi le début de nouvelles tensions. L’Europe est désormais divisée entre l’Ouest sous influence américaine et l’Est sous domination soviétique. Le rideau de fer se met en place, symbolisant la ### rivalité idéologique entre capitalisme et communisme.

Naissance de l’ONU

La guerre a démontré la nécessité d’une organisation internationale capable de prévenir de futurs conflits. L’Organisation des Nations unies (ONU) voit le jour en octobre 1945, avec pour mission principale de maintenir la paix dans le monde. Elle succède à la Société des Nations, dont l’échec à empêcher la guerre est évident.

Le 8 mai dans la mémoire collective

Une commémoration annuelle

Depuis 1946, le 8 mai est commémoré chaque année en France et dans de nombreux pays européens. En 1953, il devient jour férié en France, avant d’être supprimé en 1959 par de Gaulle, puis rétabli en 1981 par François Mitterrand. Chaque année, des gerbes sont déposées au pied des monuments aux morts et une cérémonie se tient à l’Arc de Triomphe à Paris.

Un devoir de mémoire

La Victoire du 8 mai est aussi un moment fort de l’histoire mémorielle. Elle rappelle l’engagement des résistants, le rôle des forces françaises libres, le sacrifice des soldats alliés et la barbarie nazie. Elle incite les générations actuelles à se souvenir des horreurs de la guerre et à défendre les valeurs de paix, de démocratie et de liberté.

Héritages de la victoire : entre paix et vigilance

Une Europe reconstruite

Dans l’après-guerre, l’Europe entreprend un long processus de reconstruction. Le Plan Marshall, lancé par les États-Unis en 1947, aide financièrement à la relance économique du continent. Ce sera aussi le point de départ d’une coopération européenne qui débouchera sur la création de l’Union européenne.

Vigilance face aux résurgences

Le 8 mai 1945 ne doit pas être une simple date historique. Dans un monde toujours en proie à des conflits, au nationalisme et à l’autoritarisme, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale reste une alerte permanente. Comme le disait Winston Churchill : « Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. »

Une victoire pour l’Histoire, un message pour l’avenir

La Victoire du 8 mai 1945 est un moment fondateur du monde contemporain. Elle célèbre la fin d’un régime de terreur, la libération de millions d’êtres humains et l’espérance d’un avenir meilleur. Mais elle nous rappelle aussi que la paix est un bien fragile, qu’il faut entretenir sans relâche.

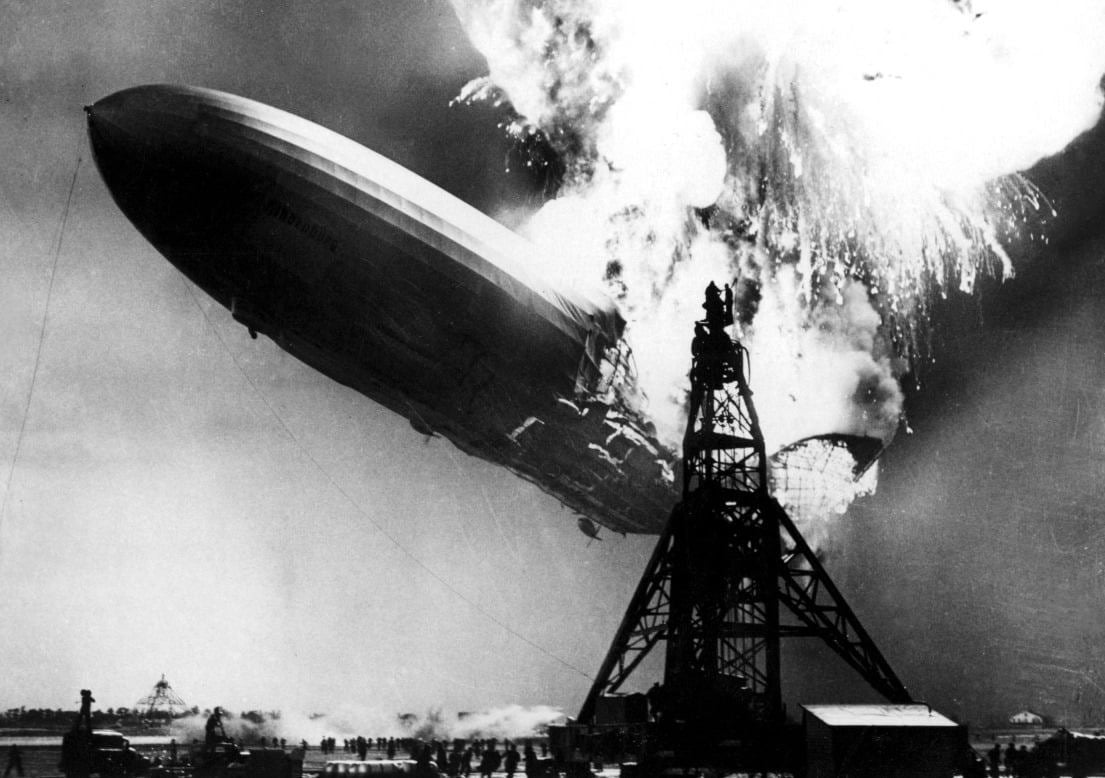

Le 6 mai 1937, le monde assiste, stupéfait, à l’un des désastres aériens les plus marquants du XXe siècle : l’explosion du zeppelin Hindenburg. Ce drame survenu à Lakehurst, dans le New Jersey, marque symboliquement la fin d’une époque, celle des grands dirigeables transatlantiques, et laisse une empreinte durable dans la mémoire collective. Retour sur une catastrophe spectaculaire, ses causes, son contexte et ses conséquences.

Le Hindenburg : fleuron technologique allemand

Un géant des airs au service du prestige

Le LZ 129 Hindenburg, du nom du président allemand Paul von Hindenburg, était le plus grand dirigeable jamais construit. Long de 245 mètres (soit plus que trois Boeing 747 alignés), ce mastodonte de l’air représentait l’apogée des ambitions aéronautiques de l’Allemagne nazie dans les années 1930. Il pouvait transporter jusqu’à 97 personnes, dont 36 passagers en classe luxueuse.

Construit par la société Luftschiffbau Zeppelin, le Hindenburg était avant tout un outil de propagande, une vitrine de la supériorité technologique allemande. En 1936, il effectua sa première traversée transatlantique entre l’Allemagne et les États-Unis en seulement trois jours, un record pour l’époque.

Le choix de l'hydrogène : une décision fatale

Conçu initialement pour être gonflé à l’hélium, un gaz ininflammable, le Hindenburg dut finalement utiliser de l’hydrogène, extrêmement inflammable, à cause de l’embargo américain sur l’hélium. Cette contrainte allait sceller son destin tragique.

Le 6 mai 1937 : une tragédie en direct

Une arrivée attendue à Lakehurst

Le 6 mai 1937, le Hindenburg s’apprête à atterrir à Lakehurst Naval Air Station, près de New York. La météo orageuse retarde la manœuvre. À bord, 97 personnes, dont journalistes, membres d’équipage et passagers, profitent d’un vol jusqu’alors sans incident.

À 19h25, le dirigeable entame sa descente finale. Soudain, une explosion retentit, suivie d’une boule de feu qui engloutit la coque. En moins de 40 secondes, le géant des airs est réduit à une carcasse fumante au sol.

Un drame filmé et diffusé mondialement

Ce qui rend cette catastrophe encore plus marquante, c’est sa médiatisation immédiate. Plusieurs caméras filmaient l’arrivée du dirigeable et captèrent l’explosion en temps réel. Le reportage audio du journaliste Herbert Morrison, criant « Oh, the humanity! », devient emblématique du choc causé par la scène.

Sur les 97 personnes à bord, 36 périrent dans l’incendie, ainsi qu’un membre du personnel au sol. Si le bilan humain aurait pu être bien plus lourd, l’impact psychologique fut considérable.

Les causes de l'accident : hypothèses et controverses

Court-circuit, sabotage ou réaction chimique ?

Les enquêtes n’ont jamais permis d’établir une cause unique et définitive. Trois grandes hypothèses dominent :

*Un court-circuit électrique, causant une étincelle dans l’hydrogène.

*Un sabotage, évoqué mais jamais prouvé.

*Une réaction chimique, favorisée par l’accumulation d’électricité statique et la peinture inflammable de l’enveloppe.

Des analyses modernes, notamment celles de l’ingénieur Addison Bain, suggèrent une combinaison entre hydrogène inflammable et matériaux hautement combustibles sur la surface du dirigeable.

Une leçon aéronautique cruelle

L’accident du Hindenburg souligne l’importance des choix techniques en matière de sécurité. L'usage de matériaux inflammables dans une structure aussi massive et le recours à un gaz hautement explosif ont constitué une erreur stratégique majeure.

La fin des zeppelins : un monde qui change

Un coup fatal à la confiance du public

Avant 1937, les dirigeables étaient perçus comme des symboles de modernité. Luxueux, silencieux, offrant des panoramas inégalés, ils représentaient une alternative crédible à l’avion. Mais le traumatisme du Hindenburg brisa cette image. Les réservations chutèrent, les projets futurs furent annulés.

L’avion prend définitivement le relais

À partir de la fin des années 1930, l’essor des avions à moteurs puissants, plus rapides et moins coûteux à entretenir, marqua le début d’une nouvelle ère. Le Hindenburg devint ainsi l’ultime géant de l’air à périr dans les flammes, scellant le destin des zeppelins dans l’histoire de l’aviation.

L’héritage du Hindenburg : mémoire et culture populaire

Une tragédie devenue icône visuelle

L’image du Hindenburg en flammes est devenue l’un des symboles visuels les plus puissants du XXe siècle. Elle a inspiré de nombreuses œuvres, films, documentaires et même des couvertures d’albums musicaux, comme celle du groupe Led Zeppelin en 1969.

Commémorations et préservation de la mémoire

Le site de Lakehurst abrite aujourd’hui un mémorial dédié aux victimes. Des expositions permanentes et des archives témoignent de l’importance historique de cet accident. Le Hindenburg reste un cas d’étude majeur dans les formations aéronautiques et en ingénierie.

Une catastrophe qui a changé le visage du transport aérien

L'incendie du Hindenburg est bien plus qu’un accident spectaculaire : il incarne la fragilité des rêves de grandeur technologique face aux lois de la physique et aux limites humaines. Cet épisode tragique a marqué la fin d’une époque audacieuse, celle des dirigeables géants, pour ouvrir la voie à une aviation moderne plus sûre. Une leçon d’humilité et de progrès, encore étudiée et ressentie près d’un siècle plus tard.

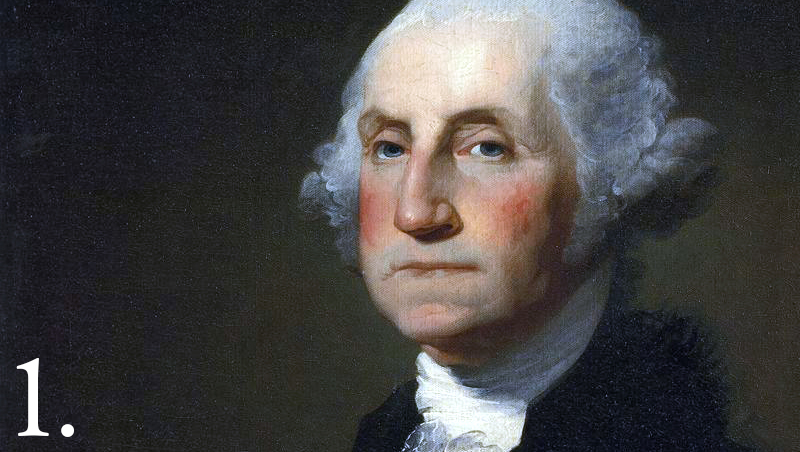

Le 30 avril 1789 marque une date fondatrice pour les États-Unis d’Amérique. Ce jour-là, George Washington prête serment à New York et devient officiellement le premier président de la jeune république américaine. Cet événement dépasse le simple cadre politique : il incarne la concrétisation d’un rêve républicain, le début d’une nouvelle ère démocratique, et la naissance d’un modèle politique qui influencera le monde entier.

Le contexte historique : des colonies à l’indépendance

L’émancipation d’un peuple

Les États-Unis naissent dans la douleur mais avec une grande espérance. Après plus d'une décennie de tensions avec la Couronne britannique, marquées par des événements emblématiques comme le Boston Tea Party (1773) ou la Déclaration d’indépendance (1776), les treize colonies obtiennent leur liberté à l’issue de la guerre d’indépendance (1775-1783).

L’homme providentiel : George Washington

George Washington, ancien commandant en chef de l’armée continentale, est unanimement reconnu comme le héros de cette guerre. Son intégrité, sa retenue et son sens du devoir font de lui une figure respectée de tous. Après la victoire, il renonce au pouvoir militaire, un geste rare qui renforce sa stature morale. Comme l’écrivait le roi George III lui-même : « If he does that, he will be the greatest man in the world. »

Le choix de la présidence : un rôle à inventer

Une fonction sans précédent

La Constitution américaine, ratifiée en 1788, prévoit l’instauration d’un président élu. Mais personne ne sait encore exactement ce que cette fonction implique. Faut-il une figure monarchique à la romaine ou un simple gestionnaire ? Le pays hésite. C’est George Washington, par sa stature morale, qui va définir les contours de cette nouvelle charge.

Une élection sans surprise

En janvier 1789, les premiers grands électeurs votent. Le résultat est sans appel : George Washington est élu à l’unanimité. Il est l’unique président de l’histoire américaine à avoir été désigné à l’unanimité par le collège électoral, preuve de la confiance absolue qu’il suscite.

Le jour de l’investiture : 30 avril 1789 à New York

Une cérémonie historique

La cérémonie d’investiture se tient à Federal Hall, à New York, qui était alors la capitale des États-Unis. Sur le balcon du bâtiment, Washington prête serment sur une Bible prêtée par la loge maçonnique de la ville. Il y ajoute les mots « So help me God », une formule qui n’était pas prévue dans la Constitution, mais qui deviendra une tradition.

Un discours inaugural sobre et solennel

Dans son discours inaugural, Washington se montre modeste et prudent. Il rappelle l’importance du devoir et la responsabilité que représente sa charge. Il insiste aussi sur l’idée que le pouvoir émane du peuple et que seule la vertu civique garantira la réussite du nouveau gouvernement.

Les débuts de la présidence américaine

Un cabinet à créer, un pays à structurer

Washington doit tout inventer : les institutions, les symboles, le protocole, et même la durée réelle de son pouvoir. Il crée le premier cabinet présidentiel, avec des figures comme Thomas Jefferson (secrétaire d’État) et Alexander Hamilton (secrétaire au Trésor). Ce dernier jouera un rôle clé dans la structuration de l’économie américaine.

Gouverner sans précédent

Washington établit de nombreuses traditions : il refuse d’être appelé « Sa Majesté » et choisit simplement « Monsieur le Président ». Il limite également son mandat à deux termes, un précédent non écrit mais suivi jusqu’en 1940.

Héritage et portée mondiale

Un modèle républicain admiré

Le rôle de George Washington dépasse largement les frontières américaines. Son élection démocratique, sa modération dans l’exercice du pouvoir et son respect de la Constitution inspireront les penseurs et les révolutionnaires de nombreux pays, notamment en France lors de la Révolution.

Une figure presque mythologique

Washington reste une figure quasi sacrée dans l’histoire américaine. Son image est gravée sur le billet d’un dollar, son nom donné à la capitale, et son héritage enseigné dans toutes les écoles. Il est vu comme l’homme qui aurait pu devenir roi mais a choisi la République.

Un nouveau monde était en marche

L’investiture de George Washington le 30 avril 1789 ne fut pas qu’un transfert de pouvoir, mais l'acte de naissance d’une vision politique nouvelle. Celle d’un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, selon la célèbre formule de Lincoln des décennies plus tard. En fixant les bases de la présidence, en refusant l’abus de pouvoir et en incarnant la vertu civique, Washington a véritablement donné chair à l’idéal américain.

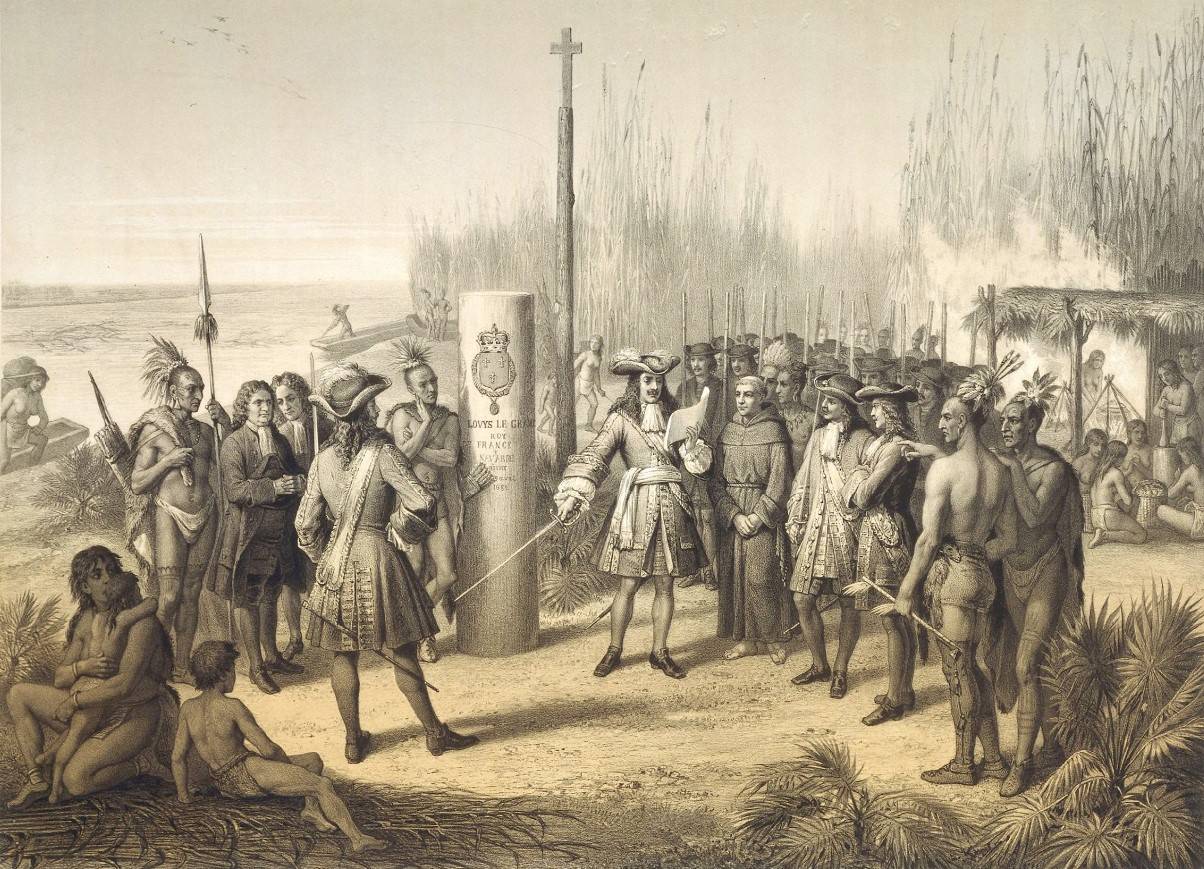

Le 30 avril 1803, un événement aux répercussions géopolitiques considérables se produit dans le plus grand secret à Paris. Napoléon Bonaparte, Premier Consul de France, vend aux jeunes États-Unis un territoire immense, la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Cette transaction, connue sous le nom de Louisiana Purchase, double instantanément la superficie du pays acheteur et marque le début de son expansion vers l’Ouest. Retour sur une décision stratégique et les coulisses de l’une des plus grandes ventes foncières de l’Histoire.

La Louisiane française : un territoire stratégique mais difficile à maîtriser

Une colonie à l'histoire mouvementée

La Louisiane est initialement explorée au XVIIe siècle par Cavelier de La Salle, qui revendique cette terre au nom du roi Louis XIV. Elle s’étend sur environ 2,1 millions de kilomètres carrés, depuis le golfe du Mexique jusqu’aux confins des Rocheuses. Pourtant, sa gestion reste un défi permanent pour la France : peu peuplée, mal défendue, éloignée de la métropole et entourée d’intérêts concurrents — espagnols, britanniques, amérindiens.

De la France à l’Espagne, puis retour à la France

Après la guerre de Sept Ans, en 1762, la France cède la Louisiane à l’Espagne via le traité de Fontainebleau. Ce n’est qu’en 1800, par le traité secret de San Ildefonso, que Napoléon Bonaparte récupère la colonie. Il ambitionne alors de bâtir un empire colonial en Amérique, centré sur Saint-Domingue (actuelle Haïti), mais les réalités vont rapidement contrecarrer ses plans.

Les raisons de la vente : entre échecs et calculs stratégiques

L’échec de Saint-Domingue : un coup dur pour Napoléon

La clé du projet colonial napoléonien résidait dans Saint-Domingue, la colonie la plus rentable des Caraïbes. Mais l'insurrection menée par Toussaint Louverture, puis la révolte générale des esclaves, fragilise l'autorité française. En 1802, l'expédition Leclerc, envoyée pour rétablir l’ordre, échoue face à la résistance et aux ravages de la fièvre jaune. Sans Saint-Domingue, la Louisiane perd tout intérêt logistique.

La guerre se profile en Europe

Napoléon sait que la paix d’Amiens avec l’Angleterre ne tiendra pas. Une guerre contre la Grande-Bretagne paraît inévitable, et la France n’a ni les moyens ni l’intérêt stratégique de défendre une colonie aussi éloignée. Vendre la Louisiane, c’est aussi priver les Britanniques de toute ambition d’y prendre pied.

Une vente inattendue qui surprend même les Américains

Jefferson et la mission Livingston-Monroe

De l'autre côté de l’Atlantique, le président Thomas Jefferson s’inquiète de la présence française en Louisiane, craignant un verrouillage du Mississippi. Il mandate Robert Livingston, puis James Monroe, pour négocier l’achat de La Nouvelle-Orléans et de quelques territoires avoisinants, pour 10 millions de dollars.

Une proposition surprise : vendre toute la Louisiane

Contre toute attente, Napoléon propose non seulement La Nouvelle-Orléans, mais l’ensemble de la Louisiane ! Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris. Pour 15 millions de dollars, les États-Unis obtiennent un territoire équivalent à 22 % de leur surface actuelle. Jefferson, pourtant partisan d'une lecture stricte de la Constitution, accepte ce coup de poker historique.

Conséquences géopolitiques durables

Un bond en avant pour les États-Unis

Avec cet achat, les États-Unis doublent leur territoire. Cela leur permet non seulement de contrôler le Mississippi — artère vitale pour le commerce — mais aussi de jeter les bases de leur future expansion vers l’Ouest. La Frontière américaine vient de naître.

Le début de la fin pour les empires européens en Amérique du Nord

La vente de la Louisiane marque la fin des ambitions françaises sur le continent. L’Espagne, affaiblie, reculera progressivement, tandis que les États-Unis s’affirmeront comme une puissance montante. Napoléon, de son côté, utilisera les fonds pour préparer la guerre en Europe, sans pouvoir enrayer sa future chute.

Anecdotes et échos dans l’histoire

-

Le territoire vendu couvrait une quinzaine d'États américains actuels, dont l’Arkansas, le Missouri, l’Iowa, le Dakota du Nord et du Sud, et une partie du Colorado.

-

Jefferson lui-même doutait de la légalité de l'achat au regard de la Constitution américaine, mais le Sénat ratifie rapidement le traité.

-

En 1804, l’expédition de Lewis et Clark est lancée pour explorer ce nouvel empire à l’Ouest.

Citation célèbre

"L’achat de la Louisiane est le plus grand exploit diplomatique jamais accompli par un peuple libre."

— Historien Henry AdamsNapoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain

Le 30 avril 1803, en vendant la Louisiane, Napoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain. Ce choix dicté par la nécessité financière et stratégique a offert aux États-Unis une opportunité inespérée de croissance territoriale. Cet acte, bien qu’oublié par certains manuels d’histoire européens, est considéré aux États-Unis comme l’un des fondements de leur puissance future. Une preuve éclatante que certaines décisions, prises dans l’ombre, façonnent durablement le cours du monde.

Le 21 avril 2025, le Vatican annonce le décès du pape François (Jorge Mario Bergoglio) à l'âge de 88 ans. Premier pape jésuite, premier pontife originaire du continent américain, et premier à choisir le nom de François, son pontificat de 12 ans (2013-2025) a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église catholique. Retour sur le parcours exceptionnel de ce pasteur qui a bousculé les traditions.

Du Buenos Aires au Vatican : Un Parcours Hors Normes

Les Années Argentines (1936-2013)

-

Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires

-

Ordonné prêtre en 1969 après des études de chimie

-

Archevêque de Buenos Aires (1998-2013) :

-

Surnommé "l'évêque des bidonvilles"

-

Prône une "Église pauvre pour les pauvres"

L'Élection Historique de 2013

-

Conclave le plus court du XXIe siècle (2 jours)

-

Choix révolutionnaire du nom "François" en référence à St-François d'Assise

-

Premier geste fort : refus des appartements pontificaux

Un Pontificat Révolutionnaire

Les Grandes Réformes

-

Financières : Création du Secrétariat pour l'Économie

-

Morales : Assouplissement sur les divorcés remariés

-

Institutionnelles : Limitation du mandat des évêques à 75 ans

Les Positions Courageuses

-

Écologie : Encyclique "Laudato Si'" (2015)

-

Migrants : "Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer"

-

Abus sexuels : Première réunion mondiale d'évêques sur le sujet (2019)

Les Derniers Jours et l'Héritage

Une Santé Fragilisée

-

Hospitalisations répétées depuis 2021

-

Dernière apparition publique le 10 avril 2025

-

Décès des suites d'une insuffisance respiratoire

Réactions Mondiales

-

Chefs d'État : Hommages unanimes

-

Communautés religieuses : Reconnaissance de son œcuménisme

-

Peuple argentin : Deuil national déclaré

La Succession et l'Avenir de l'Église

Conclave 2025 : Les Enjeux

-

Poursuite des réformes ou retour à la tradition ?

-

Question des continents sous-représentés (Asie/Afrique)

-

Débat sur l'ordination des femmes et le célibat des prêtres

L'Héritage Spirituel

-

Canonisation attendue dans les années suivantes

-

Possible béatification comme "pape des pauvres"

-

Institutionnalisation de ses réformes sociales

La Mort du Pape qui a Changé l'Église

Le pape François laisse une Église transformée, plus ouverte sur le monde mais aussi divisée entre conservateurs et progressistes. Son pontificat aura été celui des premières fois et des prises de position courageuses. Alors que le Vatican prépare des funérailles historiques, une question persiste : qui pourra incarner à la fois continuité et renouveau après ce pape hors norme ?

Le 18 avril 1906, à 5h12 du matin, un violent séisme d'une magnitude estimée à 7,9 frappe San Francisco, déclenchant l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire américaine. En moins d'une minute, la terre tremble, les bâtiments s'effondrent et des incendies incontrôlables ravagent la ville pendant trois jours. Ce drame, qui fit plus de 3 000 morts et détruisit 80% de la ville, marqua un tournant dans l'histoire de la Californie et dans les techniques de construction antisismiques.

La Nuit où la Terre Trembla

Un Réveil Brutal

-

5h12 : La faille de San Andreas se rompt sur 470 km

-

Durée : Entre 45 et 60 secondes de tremblement intense

-

Épicentre : Près d'Ocean Beach, à l'ouest de la ville

Premiers Dégâts

-

Bâtiments en brique : Effondrés en grand nombre

-

Hôtel de Ville : Dôme et murs partiellement détruits

-

Routes et rails : Tordus et fracturés

L'Enfer des Incendies

Des Feux Incontrôlables

-

Causes : Gaz naturel, lignes électriques et poêles renversés

-

Manque d'eau : Canalisations rompues par le séisme

-

Dynamitage : Tentative désespérée de créer des coupe-feux

Zones les Plus Touchées

-

Chinatown : Complètement détruit

-

Financial District : Ruines fumantes

-

Nob Hill : Quartier riche réduit en cendres

Bilan Humain et Matériel

Un Lourd Tribut

-

Morts : Estimations entre 3 000 et 6 000

-

Sans-abri : 225 000 personnes (sur 400 000 habitants)

-

Dégâts : 400 millions de dollars de l'époque (≈ 12 milliards aujourd'hui)

Réaction des Autorités

-

Loi martiale déclarée

-

1 700 soldats dépêchés pour maintenir l'ordre

-

Camps de réfugiés dans les parcs publics

Conséquences et Héritage

Reconstruction

-

Nouvelles normes de construction antisismique

-

Urbanisme repensé : Rues élargies, bâtiments renforcés

-

Création de la commission Lawson (étude scientifique des séismes)

Mémoire Collective

-

Documentation : 20 000 photos prises par les survivants

-

Célébration : Commémoration annuelle du "Quake Day"

-

Prévention : Exercices réguliers "Great ShakeOut"

Le Jour où la Terre Avala San Francisco

Le séisme de 1906 fut bien plus qu'une catastrophe naturelle : ce fut un baptême du feu pour San Francisco, révélant la vulnérabilité mais aussi la résilience de la ville. Les leçons apprises ont révolutionné la sismologie et l'architecture, faisant de cette tragédie un tournant dans l'histoire de la prévention des risques. Aujourd'hui, alors que la faille de San Andreas reste une menace constante, le souvenir de 1906 continue de hanter et d'instruire.

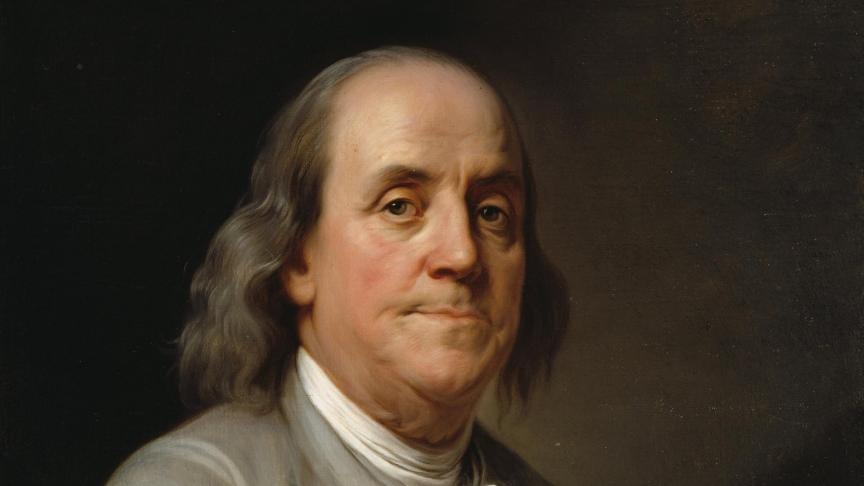

Le 17 avril 1790 s'éteignait à Philadelphie Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs les plus charismatiques des États-Unis. À 84 ans, cet homme aux multiples facettes - scientifique, inventeur, diplomate et philosophe - laissait derrière lui un héritage considérable qui allait bien au-delà des frontières américaines. Retour sur la vie exceptionnelle de ce personnage hors du commun.

Un Autodidacte Devenu Icône Américaine

Jeunesse et Premières Armes

Né le 17 janvier 1706 à Boston dans une famille modeste:

-

Apprenti imprimeur dès 12 ans chez son frère

-

Fuit à Philadelphie à 17 ans pour commencer sa propre carrière

-

Devient propriétaire du Pennsylvania Gazette à 24 ans

L'Homme des Lumières

Franklin incarne parfaitement l'esprit des Lumières:

-

Fondateur de la première bibliothèque publique américaine (1731)

-

Créateur de la première compagnie de pompiers volontaires (1736)

-

Initiateur de l'Université de Pennsylvanie (1749)

Scientifique et Inventeur de Génie

Les Expériences sur l'Électricité

Ses travaux révolutionnaires incluent:

-

La fameuse expérience du cerf-volant (1752) prouvant la nature électrique de la foudre

-

L'invention du paratonnerre

-

Les termes "batterie", "charge" et "conducteur" toujours utilisés

Autres Inventions Pratiques

Parmi ses créations les plus utiles:

-

Les lunettes à double foyer (1784)

-

Le poêle à bois Franklin (plus efficace)

-

Le glassarmonica (instrument de musique)

Un Diplomate Essentiel pour l'Indépendance

Ambassadeur en France (1776-1785)

Son rôle fut crucial pendant la Révolution américaine:

-

Obtenu le soutien militaire et financier de la France

-

Popularité immense à la cour de Versailles

-

Participa aux négociations du traité de Paris (1783)

Père Fondateur des États-Unis

Contributions majeures à la naissance des USA:

-

Membre du Comité des Cinq pour la Déclaration d'Indépendance

-

Dernier signateur de la Constitution à 81 ans

-

Préfiguration du système postal américain

Les Dernières Années et l'Héritage

Une Fin de Vie Active

Jusqu'à sa mort, Franklin resta engagé:

-

Président de la Société pour l'abolition de l'esclavage

-

Publia son autobiographie inachevée

-

Continua à correspondre avec les grands esprits de son temps

Funérailles et Postérité

Son décès provoqua une immense émotion:

-

20 000 personnes aux funérailles à Philadelphie

-

Premier Américain honoré par la France (buste à l'Académie des Sciences)

-

Son visage orne le billet de 100 dollars depuis 1914

Mort d'un Homme qui Éclaira son Siècle

Benjamin Franklin représente l'idéal américain du self-made man. Scientifique visionnaire, diplomate habile et humaniste engagé, il a marqué son siècle comme peu d'hommes l'ont fait. Plus de deux siècles après sa mort, son esprit d'innovation et ses idéaux continuent d'inspirer le monde entier.

Le 16 avril 1917, l’armée française lance l’une des offensives les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale : la bataille du Chemin des Dames. Sous le commandement du général Robert Nivelle, cette opération ambitieuse devait percer les lignes allemandes en quelques heures. Mais le résultat fut un désastre humain, avec des pertes colossales et un profond ébranlement du moral des troupes. Retour sur cette journée sanglante et ses conséquences.

Les Promesses d’une Victoire Rapide

La Stratégie de Nivelle

Après les échecs de Verdun et de la Somme, le général Robert Nivelle promet une offensive décisive :

-

"La percée en 24 heures" : Une attaque massive sur un front réduit.

-

Artillerie lourde pour écraser les défenses allemandes.

-

Confiance dans les troupes coloniales (tirailleurs sénégalais, zouaves).

Le Terrain : Un Cauchemar Tactique

Le Chemin des Dames, une crête entre l’Aisne et l’Ailette, est :

-

Fortifié par les Allemands (grottes, blockhaus, mitrailleuses).

-

En pente abrupte, exposant les assaillants.

-

Détrempé par les pluies d’avril, ralentissant l’avancée.

16 Avril 1917 : Le Jour du Désastre

Le Bombardement Préliminaire : Un Échec

1 200 canons pilonnent les lignes ennemies… mais :

-

Les obus n’atteignent pas les abris souterrains allemands.

-

Les barbelés restent intacts, bloquant l’infanterie.

L’Assaut : Un Massacre

À 6h du matin, les soldats français sortent des tranchées :

-

Mitrailleuses allemandes les fauchant par centaines.

-

Chars Schneider CA1 (première utilisation) s’embourbent.

-

Tirailleurs sénégalais subissent des pertes effroyables.

Bilan de la Première Journée

-

30 000 morts ou blessés côté français.

-

Aucune percée décisive, malgré quelques gains locaux.

Conséquences : Le Choc et les Mutineries

L’Échec de Nivelle

-

Nivelle limogé, remplacé par Pétain.

-

Crise de confiance dans le commandement.

Les Mutineries de 1917

-

40 000 soldats refusent de monter au front.

-

Exécutions sommaires (une cinquantaine).

-

Pétain améliore les conditions (permissions, repos).

Un Tournant dans la Guerre

-

Abandon des grandes offensives frontales.

-

Attente des renforts américains (entrée en guerre des USA).

Le Chemin des Dames, Symbole de l’Horreur de 14-18

Plus qu’une bataille, le Chemin des Dames incarne l’incompétence des états-majors et le sacrifice inutile des poilus. Aujourd’hui, mémoriaux et cimetières rappellent cette tragédie, tandis que l’histoire retient la leçon : jamais plus une guerre aussi absurde.

Le 10 avril 1815, une explosion cataclysmique secoue l’île de Sumbawa en Indonésie : le volcan Tambora entre en éruption. Cet événement, l’une des plus puissantes éruptions volcaniques de l’histoire, a des conséquences planétaires, plongeant la Terre dans une "année sans été" et bouleversant les sociétés humaines.

L’Éruption du Tambora : Un Désastre Sans Précédent

Le mont Tambora, culminant à plus de 4 300 mètres avant l’éruption, perd près de 1 500 mètres de hauteur en quelques jours. L’explosion, classée au niveau 7 sur l’indice d’explosivité volcanique (VEI), est entendue à plus de 2 000 km de distance.

Les Causes Géologiques

-

Contexte tectonique : Le Tambora se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité volcanique.

-

Pression magmatique : Une accumulation de magma sous le volcan provoque une explosion violente, libérant des cendres, des gaz et des roches incandescentes.

Les Conséquences Immédiates

L’éruption tue directement environ 11 000 personnes sur l’île de Sumbawa. Les nuées ardentes et les tsunamis qui suivent ravagent les villages côtiers.

Un Hiver Volcanique Mondial

Les 150 millions de tonnes de cendres et de dioxyde de soufre projetées dans la stratosphère forment un voile qui bloque les rayons du soleil. En 1816, l’Europe et l’Amérique du Nord subissent un "été glacial", avec des chutes de neige en juin et des récoltes désastreuses.

Impacts Historiques et Culturels

Cette catastrophe naturelle influence profondément les sociétés du XIXe siècle :

-

Crises agricoles : famines en Europe, migrations massives vers les Amériques.

-

Inspiration artistique : Le temps sombre et froid inspire des œuvres comme Frankenstein de Mary Shelley, écrit durant "l’année sans été".

Le Tambora Aujourd’hui

Devenu un site d’étude pour les volcanologues, le Tambora attire aussi des randonneurs. Son éruption reste un rappel des forces imprévisibles de la nature.

Un Cataclysme Historique

L’éruption du Tambora en 1815 est bien plus qu’un événement géologique : elle a façonné l’histoire climatique et culturelle du monde. Deux siècles plus tard, elle nous rappelle la fragilité des civilisations face aux colères de la Terre.

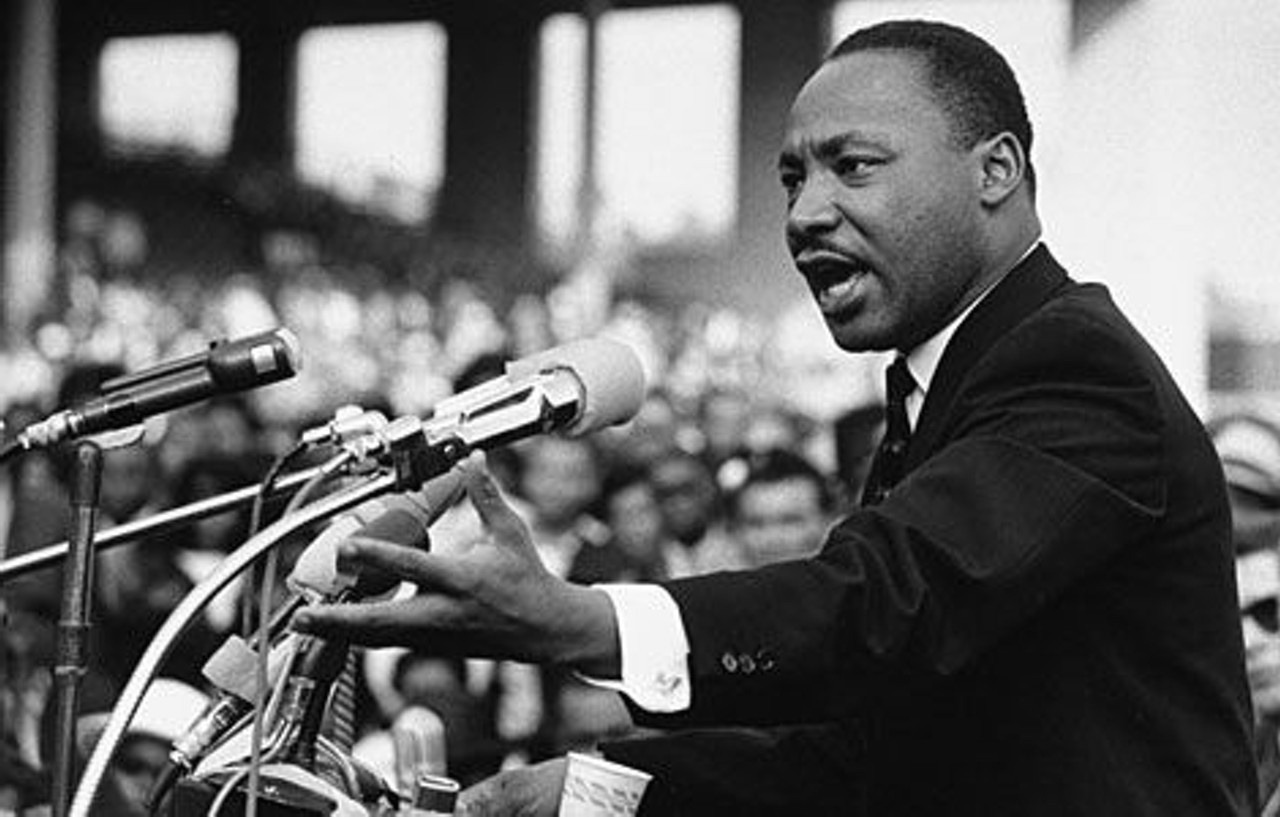

Le 4 avril 1968 à 18h01, une balle frappe mortellement Martin Luther King Jr. sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis. La disparition brutale du Prix Nobel de la Paix 1964 plonge l'Amérique dans un chaos sans précédent et marque un tournant dans la lutte pour les droits civiques. Cet article retrace les circonstances de cet assassinat, ses conséquences immédiates et l'héritage durable du rêve de justice raciale porté par le pasteur baptiste.

Le Dernier Combat de King

La Campagne des Pauvres

En ce printemps 1968, King élargit son combat au "Poor People's Campaign", dénonçant les inégalités économiques affectant toutes les minorités. Son discours prophétique "I've Been to the Mountaintop" la veille de sa mort prend rétrospectivement des accents testamentaires.

Les Grèves des Éboueurs de Memphis

King est venu soutenir 1 300 éboueurs noirs en grève depuis février pour des conditions de travail décentes. Ces événements montrent son engagement croissant pour les questions syndicales et économiques.

Minute par Minute : Le Drame du Lorraine Motel

18h01 : Le Coup de Feu

Alors qu'il plaisante avec ses collaborateurs sur le balcon de la chambre 306, une balle de calibre .30 le frappe à la mâchoire, sectionnant la moelle épinière. Les musiciens Ben Branch et Jesse Jackson, présents sur les lieux, deviennent les derniers témoins de sa vivacité.

19h05 : L'Annonce Officielle

Malgré les efforts des médecins du St. Joseph's Hospital, son décès est prononcé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, déclenchant des émeutes dans 125 villes américaines.

L'Enquête et Ses Zones d'Ombre

L'Arrestation de James Earl Ray

Le tireur s'enfuit dans une Mustang blanche. Deux mois plus tard, l'ex-détenu ségrégationniste est arrêté à Londres. Son plaidoyer coupable en 1969 n'éteindra jamais les doutes sur un éventuel complot.

Les Théories du Complot

La famille King elle-même contestera la version officielle. En 1999, un procès civil conclura à l'existence d'une "conspiration" impliquant des membres du gouvernement américain.

L'Amérique en Flammes

Les Émeutes Raciales

Washington, Chicago, Baltimore : 46 morts, 2 600 blessés et 21 000 arrestations marquent la plus grave vague de violences raciales depuis un siècle. L'armée doit occuper la capitale.

L'Impact sur la Législation

Lyndon B. Johnson signe le Civil Rights Act de 1968 (Fair Housing Act) le 11 avril, dernier volet législatif de la révolution des droits civiques, adopté dans l'émotion collective.

Un Séisme pour les Droits Civiques

L'assassinat de Martin Luther King Jr. ne tua pas son rêve, mais changea à jamais la nature du mouvement pour les droits civiques. Son message de non-violence dut désormais coexister avec des voix plus radicales, tandis que l'Amérique prenait conscience du chemin restant à parcourir.

Le 15 mars 1917 (2 mars selon le calendrier julien alors en usage en Russie), le tsar Nicolas II a abdiqué, mettant fin à plus de trois siècles de règne des Romanov sur la Russie. Cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire russe, ouvrant la voie à la Révolution de Février et, plus tard, à la Révolution d'Octobre. L'abdication de Nicolas II a sonné le glas de l'autocratie tsariste et a précipité la Russie dans une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent.

La Russie en Crise

La Première Guerre Mondiale

La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale a exacerbé les problèmes économiques et sociaux du pays. Les défaites militaires, les pénuries alimentaires et l'inflation ont alimenté le mécontentement populaire, créant un terrain fertile pour la révolution.

Les Troubles Intérieurs

À l'intérieur du pays, l'autocratie de Nicolas II était de plus en plus contestée. Les grèves, les manifestations et les mutineries se multipliaient, tandis que le gouvernement tsariste semblait incapable de répondre aux besoins de la population.

Les Événements de Février 1917

La Révolution de Février

En février 1917 (mars selon le calendrier grégorien), des manifestations massives ont éclaté à Petrograd (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Les ouvriers, les soldats et les paysans réclamaient du pain, la paix et des réformes politiques. Les forces de l'ordre, initialement loyalistes, ont fini par fraterniser avec les manifestants.

La Perte de Soutien

Face à la montée de la révolte, Nicolas II a perdu le soutien de l'armée et de la noblesse. Les membres de la Douma (le parlement russe) ont formé un gouvernement provisoire, tandis que les soviets (conseils ouvriers et soldats) ont commencé à exercer un pouvoir parallèle.

L'Abdication de Nicolas II

La Décision d'Abdiquer

Le 15 mars 1917, Nicolas II a signé son acte d'abdication à Pskov, sous la pression de ses généraux et des membres de la Douma. Il a d'abord abdiqué en faveur de son fils, Alexis, mais a finalement cédé le trône à son frère, le grand-duc Michel, qui a refusé de régner.

La Fin des Romanov

L'abdication de Nicolas II a marqué la fin de la dynastie des Romanov, qui régnait sur la Russie depuis 1613. La famille impériale a été placée en résidence surveillée, avant d'être exécutée par les bolcheviks en juillet 1918.

Les Conséquences de l'Abdication

Le Gouvernement Provisoire

Après l'abdication, un gouvernement provisoire a été formé, dirigé par des libéraux et des socialistes modérés. Cependant, ce gouvernement a été rapidement contesté par les bolcheviks, dirigés par Lénine, qui réclamaient "tout le pouvoir aux soviets".

La Révolution d'Octobre

En octobre 1917, les bolcheviks ont renversé le gouvernement provisoire lors de la Révolution d'Octobre, établissant le premier État socialiste au monde. L'abdication de Nicolas II avait ainsi ouvert la voie à une transformation radicale de la société russe.

L'Héritage de Nicolas II

Dans l'Histoire Russe

Nicolas II est souvent perçu comme un dirigeant faible et incompétent, dont le règne a été marqué par des crises et des échecs. Cependant, certains voient en lui une figure tragique, victime des circonstances et des forces historiques.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, Nicolas II et sa famille sont vénérés comme des martyrs par l'Église orthodoxe russe. Leur exécution a été condamnée, et leur mémoire est honorée dans des monuments et des commémorations.

La Fin d'une Époque

L'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917 a marqué la fin du tsarisme et le début d'une nouvelle ère pour la Russie. Cet événement a non seulement changé le cours de l'histoire russe, mais a également eu des répercussions mondiales, influençant les mouvements révolutionnaires et les relations internationales. Aujourd'hui, l'abdication de Nicolas II reste un moment clé de l'histoire, rappelant les conséquences dramatiques des crises politiques et sociales.

Le 5 mars 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire du XXe siècle avec la mort de Joseph Staline, l'une des figures les plus controversées et influentes de l'époque moderne. Dirigeant de l'Union soviétique pendant près de trois décennies, Staline a laissé un héritage complexe, mêlant industrialisation rapide, victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et répression politique massive. Sa disparition a ouvert une nouvelle ère pour l'URSS et le monde entier, suscitant des questions sur l'avenir du communisme et les relations internationales.

Contexte Historique : L'URSS sous Staline

L'Ascension au Pouvoir

Joseph Staline, de son vrai nom Iossif Vissarionovitch Djougachvili, est né en 1878 en Géorgie. Après la révolution bolchevique de 1917, il a progressivement consolidé son pouvoir, éliminant ses rivaux politiques pour devenir le dirigeant incontesté de l'Union soviétique à la fin des années 1920. Sous son règne, l'URSS a connu des transformations radicales, notamment à travers les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l'agriculture.

Les Répressions et le Culte de la Personnalité

Staline a instauré un régime autoritaire caractérisé par une surveillance omniprésente, des purges politiques et des exécutions massives. Le Goulag, système de camps de travail forcé, est devenu un symbole de la terreur stalinienne. Parallèlement, un culte de la personnalité a été construit autour de lui, le présentant comme le "petit père des peuples" et le garant de la révolution socialiste.

Les Circonstances de la Mort de Staline

Derniers Jours et Détérioration de la Santé de Staline

Au début des années 1950, la santé de Staline a commencé à décliner. Souffrant d'hypertension et d'autres problèmes médicaux, il a progressivement réduit ses apparitions publiques. Le 1er mars 1953, il a été retrouvé inconscient dans sa datcha à Kountsevo, près de Moscou, après avoir probablement subi une attaque cérébrale. Malgré les soins prodigués par ses médecins, il est décédé quatre jours plus tard.

Les Théories du Complot

La mort de Staline a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains historiens et chercheurs ont suggéré qu'il aurait pu être empoisonné par des membres de son entourage, craignant une nouvelle vague de purges. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer cette thèse.

Les Conséquences de la Mort de Staline

La Lutte pour le Pouvoir

Après la mort de Staline, une lutte pour le pouvoir a éclaté au sein du Parti communiste. Des figures comme Nikita Khrouchtchev, Lavrenti Beria et Gueorgui Malenkov se sont disputées la succession. Khrouchtchev finira par s'imposer et entamera un processus de "déstalinisation" à la fin des années 1950.

Impact sur l'URSS et le Monde

La disparition de Staline a marqué la fin d'une ère de terreur en Union soviétique et a ouvert la voie à des réformes politiques et économiques. Sur le plan international, elle a contribué à un relâchement temporaire des tensions de la Guerre froide, bien que les rivalités entre les blocs est et ouest aient persisté.

L'Héritage de Staline

La mort de Joseph Staline en 1953 a été un événement charnière qui a profondément influencé le cours de l'histoire. Son règne, marqué par des réalisations industrielles et des atrocités massives, reste un sujet de débat et d'analyse. Aujourd'hui, Staline incarne à la fois les promesses et les dangers des régimes autoritaires, rappelant l'importance de la vigilance démocratique et du respect des droits humains.

Le 4 mars 1861 marque un moment clé dans l’histoire des États-Unis avec l’investiture d’Abraham Lincoln en tant que 16ᵉ président du pays. Son arrivée au pouvoir intervient dans un climat extrêmement tendu, alors que la nation est au bord de la guerre civile. Son discours inaugural, appelant à l’unité, n’empêche pas la sécession de plusieurs États du Sud. Cet événement constitue un tournant majeur dans l’histoire américaine.

Un contexte explosif : une nation divisée

L’élection de Lincoln en novembre 1860 a immédiatement provoqué des réactions hostiles dans le Sud. Défenseur de l’union, il s’oppose fermement à l’expansion de l’esclavage, un sujet qui fracture profondément le pays.

La montée des tensions avant son investiture

- Dès l’annonce de sa victoire, plusieurs États du Sud déclarent leur intention de quitter l’Union.

- En février 1861, sept États sécessionnistes forment les États confédérés d’Amérique, avec Jefferson Davis à leur tête.

- Lincoln doit rejoindre Washington sous haute surveillance, menacé par plusieurs complots.

Une investiture sous haute tension

L’investiture du 4 mars 1861 se déroule sous une sécurité renforcée. La menace d’un attentat est réelle, et Lincoln doit être protégé tout au long de la cérémonie.

Un discours d’apaisement

Lors de son premier discours inaugural, Lincoln tente de calmer les tensions :

- Il affirme ne pas vouloir abolir l’esclavage là où il existe déjà.

- Il rappelle que l’Union est indivisible et que la sécession est illégale.

- Il en appelle à la raison et à l’unité, espérant éviter la guerre.

Les premières décisions du président Lincoln

Dès son entrée en fonction, Lincoln est confronté à la réalité de la crise. Il doit agir rapidement pour empêcher une désintégration totale du pays.

Face à la sécession du Sud

- Malgré ses appels à la conciliation, d’autres États rejoignent la Confédération.

- En avril 1861, l’attaque de Fort Sumter en Caroline du Sud marque le début de la guerre de Sécession.

Un leadership ferme et déterminé

- Lincoln mobilise les forces de l’Union pour répondre à l’insurrection.

- Il suspend certains droits civiques pour préserver l’autorité du gouvernement fédéral.

- Il prépare peu à peu le terrain pour l’abolition de l’esclavage.

Un tournant pour les États-Unis

L’investiture de Lincoln marque le début d’un conflit qui va redéfinir le pays.

Un président face à son destin

- Son engagement en faveur de l’Union et de l’abolition en fait une figure historique incontournable.

- Son leadership durant la guerre de Sécession transforme la présidence américaine.

Symbole de lutte pour l’unité et la liberté

L’investiture de Lincoln en 1861 fut bien plus qu’une simple passation de pouvoir : elle scella le destin des États-Unis. Malgré ses tentatives d’apaisement, le pays bascula dans une guerre civile qui allait remodeler son avenir. Son arrivée au pouvoir reste un symbole de lutte pour l’unité et la liberté, faisant de lui l’un des présidents les plus marquants de l’histoire américaine.

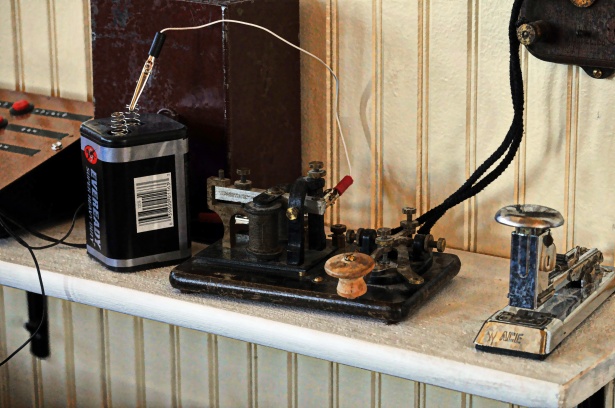

En 1838, Samuel Morse, un inventeur et artiste américain, présente une innovation qui va bouleverser le monde des communications : le télégraphe électrique. Cette invention marque le début d'une nouvelle ère, où les messages peuvent être transmis instantanément sur de longues distances. Cet article retrace l'histoire de cette invention révolutionnaire, son fonctionnement, et son impact sur la société du XIXe siècle.

Les Origines de l'Invention

Samuel Morse, un inventeur visionnaire

Samuel Morse, initialement connu pour ses talents artistiques, s'est tourné vers l'invention après avoir été confronté aux limites des communications de l'époque. Inspiré par les découvertes en électricité, il a commencé à travailler sur un système de transmission de messages à distance.

Le contexte technologique

Dans les années 1830, les communications dépendaient principalement des messagers à cheval, des pigeons voyageurs ou des systèmes optiques comme les sémaphores. Ces méthodes étaient lentes et peu fiables, surtout sur de longues distances. Morse a vu l'opportunité d'utiliser l'électricité pour surmonter ces limitations.

Le Fonctionnement du Télégraphe Électrique

Le système Morse

Le télégraphe de Morse repose sur un système simple mais ingénieux : un émetteur, un récepteur, et un code. L'émetteur envoie des impulsions électriques via un fil, qui sont interprétées par le récepteur sous forme de points et de traits, selon le code Morse.

Le code Morse

Le code Morse, développé par Morse et son assistant Alfred Vail, est un système de représentation des lettres et des chiffres par des séquences de points et de traits. Ce code permet de transmettre des messages complexes de manière efficace, même sur des lignes télégraphiques longues et imparfaites.

La Présentation de 1838

La démonstration publique

En 1838, Morse présente son télégraphe électrique lors d'une démonstration publique. Il réussit à transmettre un message sur une distance de plusieurs kilomètres, captivant l'audience et attirant l'attention des investisseurs et des gouvernements.

Les réactions

La présentation du télégraphe a suscité un mélange d'émerveillement et de scepticisme. Certains ont vu le potentiel révolutionnaire de l'invention, tandis que d'autres doutaient de sa viabilité à grande échelle.

L'Impact du Télégraphe Électrique

Révolution des communications

Le télégraphe électrique a radicalement transformé les communications, permettant des échanges rapides et fiables sur de longues distances. Il a été rapidement adopté par les entreprises, les gouvernements, et les médias, changeant la façon dont les informations étaient diffusées.

Influence sur la société

L'invention de Morse a eu un impact profond sur la société du XIXe siècle. Elle a facilité le commerce, renforcé les liens entre les régions éloignées, et joué un rôle crucial dans des événements historiques comme la guerre de Sécession américaine.

L'Héritage de Samuel Morse

Reconnaissance et honneurs

Samuel Morse a été largement reconnu pour son invention, recevant des honneurs et des récompenses de son vivant. Son télégraphe a posé les bases des technologies de communication modernes, y compris le téléphone et l'internet.

Le code Morse aujourd'hui

Bien que le télégraphe électrique ait été largement remplacé par des technologies plus avancées, le code Morse reste utilisé dans certains contextes, comme la communication maritime et aérienne, et par les radioamateurs.

Un tournant dans l'histoire des communications

La présentation du télégraphe électrique par Samuel Morse en 1838 a marqué un tournant dans l'histoire des communications. Cette invention a non seulement révolutionné la manière dont les informations étaient transmises, mais elle a aussi ouvert la voie à des innovations futures. L'héritage de Morse continue d'influencer notre monde connecté, rappelant l'importance de la créativité et de l'ingéniosité dans le progrès technologique.

L'année 1947 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Inde. Cette année-là, Lord Mountbatten est nommé Vice-Roi des Indes, un rôle qui allait le placer au cœur des événements menant à l'indépendance de l'Inde et à la partition du sous-continent. Cet article explore les circonstances de sa nomination, ses actions et les conséquences de son mandat sur l'histoire moderne de l'Inde et du Pakistan.

La nomination de Lord Mountbatten

Une nomination stratégique

Après des décennies de lutte pour l'indépendance, l'Inde britannique était à un carrefour critique en 1947. Les tensions entre les communautés hindoue et musulmane, ainsi que la pression croissante pour l'indépendance, ont conduit le gouvernement britannique à envisager une transition rapide du pouvoir.

Le choix de Lord Mountbatten

Lord Mountbatten, un cousin du roi George VI et un officier naval distingué, a été choisi pour succéder à Lord Wavell en tant que Vice-Roi des Indes. Sa nomination a été motivée par son charisme, son expérience militaire et sa capacité à naviguer dans des eaux politiques tumultueuses.

Les actions de Lord Mountbatten

Accélération vers l'indépendance

Dès son arrivée, Lord Mountbatten a reconnu l'urgence de la situation. Il a rapidement conclu que la partition était inévitable et a travaillé à accélérer le processus d'indépendance, fixant initialement la date au 30 juin 1948, puis la avançant au 15 août 1947.

La partition et ses conséquences

La partition des Indes en deux nations indépendantes, l'Inde et le Pakistan, a été marquée par des violences massives et des déplacements de population. Lord Mountbatten a été critiqué pour la rapidité avec laquelle la partition a été mise en œuvre, ce qui a exacerbé les tensions communautaires.

L'héritage de Lord Mountbatten

Évaluations contradictoires

L'héritage de Lord Mountbatten en tant que Vice-Roi des Indes est sujet à débat. Certains le voient comme un facilitateur nécessaire de l'indépendance, tandis que d'autres critiquent sa gestion de la partition et les souffrances qu'elle a engendrées.

Impact sur les relations indo-pakistanaises

Les décisions prises par Lord Mountbatten en 1947 continuent d'influencer les relations entre l'Inde et le Pakistan, avec des répercussions sur la politique, la culture et la société dans les deux pays.

Un des moments les plus tumultueux de l'histoire de l'Inde

Lord Mountbatten a joué un rôle central dans un des moments les plus tumultueux de l'histoire de l'Inde. Sa gestion de la transition vers l'indépendance et la partition reste un sujet de discussion et d'analyse parmi les historiens et les politologues. Son mandat en tant que Vice-Roi des Indes est une étude fascinante des complexités du leadership en temps de crise.

Le paquebot Normandie, symbole de l’excellence maritime française et fierté nationale, a connu une fin tragique en 1942. Ce navire, autrefois considéré comme le plus luxueux et le plus rapide au monde, a sombré dans des circonstances dramatiques, marquant la fin d’une époque et laissant un héritage empreint de tristesse. Cet article retrace l’histoire du Normandie, son apogée, son déclin et les événements qui ont conduit à sa perte.

Le Normandie, un Joyau de l’Ingénierie Française

La Conception d’un Géant des Mers

Lancé en 1935, le Normandie était le fruit de plusieurs années de travail et d’innovation. Conçu par les chantiers navals de Saint-Nazaire, il représentait le summum de la technologie et du design de l’époque. Avec ses 313 mètres de long et ses installations luxueuses, il était le plus grand et le plus rapide paquebot de son époque, capable de traverser l’Atlantique en moins de cinq jours.

Un Symbole de Prestige National

Le Normandie n’était pas seulement un navire ; il incarnait la grandeur de la France. Ses intérieurs somptueux, conçus par des artistes renommés, ses salons élégants et son service impeccable en faisaient un ambassadeur flottant de la culture française. Il a remporté le prestigieux Ruban Bleu, récompensant le navire le plus rapide à traverser l’Atlantique, à plusieurs reprises.

Le Début de la Fin : La Seconde Guerre Mondiale

La Réquisition du Normandie