Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Économie et Politique

Le 14 mai 1948, un événement historique bouleverse le Moyen-Orient : la création officielle de l'État d'Israël. Cette proclamation marque l’aboutissement d’un long processus politique, idéologique et diplomatique, mais aussi le début d’un conflit qui perdure encore aujourd’hui. Plongée dans une journée-clé du XXe siècle et ses profondes ramifications historiques et géopolitiques.

Du sionisme à la Seconde Guerre mondiale

Les origines du mouvement sioniste

À la fin du XIXe siècle, alors que l'antisémitisme sévit en Europe, naît un mouvement politique prônant le retour du peuple juif en Palestine, terre ancestrale du judaïsme. Théodore Herzl, journaliste austro-hongrois, publie en 1896 L’État juif, manifeste fondateur du sionisme moderne. En 1897, il organise le premier Congrès sioniste à Bâle, lançant officiellement un projet de foyer national juif en Terre d’Israël.

Herzl écrivait :

« À Bâle, j’ai fondé l’État juif. »

À l’époque, la Palestine est sous domination ottomane. Le projet sioniste reste marginal, mais il pose les bases d’un objectif clair : fonder un État pour le peuple juif, en réponse à des persécutions séculaires.

La Déclaration Balfour et le mandat britannique

Pendant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni publie la Déclaration Balfour (1917), où il se dit favorable à la création d’un « foyer national juif » en Palestine. Après la chute de l’Empire ottoman, la Société des Nations confie le mandat de la Palestine au Royaume-Uni en 1920.

Les tensions entre Arabes palestiniens et Juifs augmentent dès les années 1920 et 1930, notamment à cause de l’augmentation de l’immigration juive fuyant l’Europe, et des achats de terres par des organisations sionistes.

L'impact de la Shoah et l'urgence d’un refuge

La Seconde Guerre mondiale et l’extermination de six millions de Juifs par les nazis renforcent l'idée que les Juifs doivent disposer d’un État propre, garant de leur sécurité. La pression s'intensifie sur les Britanniques pour autoriser l’immigration juive, notamment après la guerre.

Le 14 mai 1948 : Proclamation de l’indépendance

Le départ des Britanniques

En 1947, l’ONU adopte le plan de partage de la Palestine (résolution 181), prévoyant deux États : un juif et un arabe. Jérusalem doit être placée sous contrôle international. Les Juifs acceptent ce plan, mais les États arabes et les dirigeants palestiniens le rejettent catégoriquement.

Face à l’échec du plan et à l’escalade de la violence, le Royaume-Uni annonce la fin de son mandat le 14 mai 1948.

David Ben Gourion lit la Déclaration d’Indépendance

Le même jour, à Tel-Aviv, dans le musée d’art de la ville, David Ben Gourion, leader du mouvement sioniste et futur Premier ministre, proclame l’indépendance de l’État d’Israël.

« Nous proclamons la création de l’État juif en Eretz-Israël – l’État d’Israël. »

La déclaration s’inspire des idéaux démocratiques, affirme la continuité historique du peuple juif sur cette terre, et appelle à la paix avec les voisins arabes.

Une guerre immédiate : le conflit israélo-arabe de 1948

Invasion par les pays arabes

Dès le 15 mai 1948, les armées de cinq pays arabes (Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak) entrent en guerre contre le nouvel État d’Israël. Ce conflit, appelé guerre d’indépendance par les Israéliens et Nakba (la catastrophe) par les Palestiniens, se solde par la victoire d’Israël.

Plus de 700 000 Arabes palestiniens fuient ou sont expulsés, ce qui crée le problème des réfugiés palestiniens, encore non résolu à ce jour.

Une victoire fondatrice, mais incomplète

Israël agrandit son territoire au-delà du plan de partage de l’ONU. Jérusalem-Ouest est sous contrôle israélien, l’Est sous celui de la Jordanie. La bande de Gaza est occupée par l'Égypte.

La jeune nation est reconnue par les États-Unis quelques minutes après la proclamation, et par l’URSS quelques jours plus tard. Elle est admise à l’ONU en 1949.

Conséquences à long terme de la création d’Israël

Un conflit géopolitique durable

La fondation d’Israël marque le début d’une série de conflits majeurs : guerres de 1956, 1967, 1973, Intifadas, affrontements avec le Hezbollah, tensions à Gaza… Le conflit israélo-palestinien reste l’un des plus complexes et sensibles de notre époque.

Une société en construction

Dès 1948, Israël fait face à de nombreux défis : intégrer des vagues de migrants (rescapés de la Shoah, Juifs du monde arabe), construire une armée, une économie, un système politique. Le pays adopte une démocratie parlementaire et développe rapidement des institutions modernes.

Un projet idéologique unique

La naissance d’Israël est aussi la concrétisation d’un projet unique au XXe siècle : la création d’un État fondé sur une identité religieuse et culturelle spécifique, avec un fort lien historique à un territoire. Cette spécificité continue de nourrir débats et interrogations.

Héritage et symbolique du 14 mai 1948

Une date fondatrice

Le 14 mai est une date nationale en Israël : Yom Ha’atzmaout, fête de l’indépendance. Elle est célébrée avec des feux d’artifice, des défilés, des cérémonies officielles.

Pour les Palestiniens, cette même date symbolise la perte de leur terre et le début de leur exil. La Nakba est commémorée chaque 15 mai dans les territoires palestiniens et dans la diaspora.

Une journée qui changea le monde

La création de l’État d’Israël a redessiné la carte du Moyen-Orient et ouvert une nouvelle ère dans les relations internationales. Elle reste un sujet de débat, d’émotion, d’engagement et d’espérance pour des millions de personnes.

Un jour, un pays : quand l’Histoire bascule

Le 14 mai 1948 est bien plus qu’une date. C’est l’aboutissement d’un rêve séculaire, la réponse tragique à une histoire de persécutions, mais aussi le début d’un conflit aux ramifications mondiales. Ce jour-là, un peuple sans terre a obtenu une terre... au prix d’un conflit toujours brûlant.

Le 14 mai 1610, la France bascule brutalement dans l'incertitude. En plein cœur de Paris, le roi Henri IV, surnommé le « Bon Roi Henri », est assassiné par un fanatique catholique, François Ravaillac. Cet événement marque l’un des tournants les plus dramatiques de l’histoire politique française, mettant fin au règne de celui qui avait pacifié un royaume divisé par les guerres de religion.

Un roi entre réformes et tensions religieuses

Henri IV, le roi de la paix et du compromis

Henri IV, premier roi de la branche des Bourbons, monte sur le trône en 1589 après des décennies de guerres de religion entre catholiques et protestants. Ancien protestant lui-même, il se convertit au catholicisme en 1593 dans un geste politique célèbre, résumé par sa phrase apocryphe : « Paris vaut bien une messe ». Il signe l'Édit de Nantes en 1598, accordant aux protestants la liberté de culte dans certaines régions. Cet édit fait de lui un roi pragmatique et visionnaire, mais également une cible pour les extrémistes.

Un royaume toujours sous tension

Malgré la paix relative instaurée par l’édit, les tensions religieuses persistent. Certains catholiques radicaux ne pardonnent pas à Henri IV son passé huguenot, tandis que des protestants le jugent opportuniste. Le roi gouverne cependant avec efficacité, relançant l’économie, réformant les finances publiques, développant les infrastructures et réduisant la dette. Il prépare également une guerre contre les Habsbourg, ce qui accentue les tensions.

François Ravaillac : un fanatique en quête de mission divine

Un profil trouble

François Ravaillac, né en 1578 à Angoulême, est issu d’une famille modeste. Profondément religieux, il est hanté par des visions mystiques et persuadé d’être investi d’une mission divine. Il tente d’entrer dans les ordres, mais est rejeté à plusieurs reprises à cause de son comportement instable.

Une obsession pour Henri IV

Ravaillac développe une obsession contre le roi, qu’il accuse de vouloir faire la guerre au pape et de trahir la foi catholique. Après plusieurs tentatives pour approcher Henri IV, il décide d’agir. Il arrive à Paris en mai 1610, résolu à tuer le roi.

Le 14 mai 1610 : le jour fatidique

Une opportunité tragique

Ce jour-là, Henri IV doit se rendre à l’Arsenal pour visiter son ministre Sully. Les rues étant encombrées, le carrosse royal est contraint de s’arrêter rue de la Ferronnerie, près des Halles. C’est là que François Ravaillac, armé d’un couteau, profite de l’ouverture du carrosse pour frapper.

Un meurtre en plein cœur de Paris

Ravaillac frappe le roi de deux coups de couteau, l’un au thorax, l’autre au cœur. Henri IV meurt rapidement dans son carrosse, sans avoir pu se défendre. L’émotion est immédiate dans la capitale. Paris est sidéré. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.

L’arrestation et l’exécution de Ravaillac

Un procès rapide

Ravaillac est immédiatement arrêté, couvert de sang. Il déclare avoir agi seul, poussé par sa conscience religieuse. Le procès est rapide. Les autorités veulent éviter la panique ou une nouvelle flambée de violence.

Un supplice exemplaire

Le 27 mai 1610, Ravaillac est exécuté place de Grève à Paris. Son supplice est particulièrement cruel : écartelé vif après avoir été brûlé au soufre et mutilé. Ce châtiment spectaculaire vise à dissuader d’autres fanatiques.

Les conséquences politiques immédiates

La régence de Marie de Médicis

À la mort d’Henri IV, son fils Louis XIII n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. Elle est influencée par les cercles catholiques conservateurs et écarte rapidement les proches d’Henri IV, comme Sully.

Un retour en arrière

La régence marque une rupture avec les politiques réformatrices d’Henri IV. Les tensions religieuses se ravivent, la noblesse tente de regagner son influence, et les finances publiques se dégradent à nouveau. La France entre dans une période de troubles qui ne prendra fin qu’avec le règne personnel de Louis XIII et l’arrivée du cardinal Richelieu.

Héritage et mémoire d’un roi assassiné

Le mythe du « Bon Roi Henri »

Henri IV reste dans la mémoire collective comme un roi proche du peuple, soucieux de la paix et du bien-être de ses sujets. Des légendes entourent sa personne, comme celle de la « poule au pot » chaque dimanche pour chaque Français. Son assassinat renforce cette image d’un roi juste et aimé, fauché dans la fleur de l’âge.

Une France marquée à jamais

Le régicide du 14 mai 1610 a marqué un tournant. Il a révélé les fractures profondes de la société française et la fragilité du pouvoir monarchique. Il a aussi initié une réflexion sur la sécurité des souverains et les dangers du fanatisme religieux.

Une tragédie fondatrice dans l’histoire de France

L’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac a bouleversé la France. Ce crime, au croisement des passions religieuses et des ambitions politiques, reste l’un des événements les plus tragiques et symboliques de l’histoire française. Il incarne les tensions d’une époque où la foi, la politique et la violence se confondaient, mais aussi la figure d’un roi qui rêvait d’unir son peuple dans la paix et la prospérité.

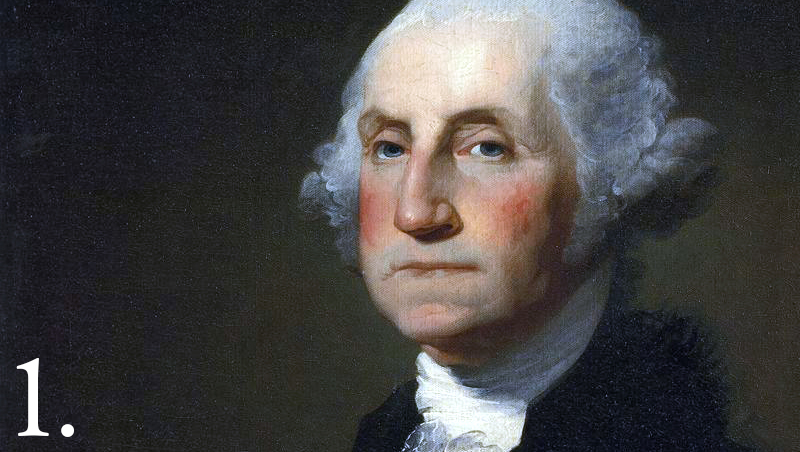

Le 30 avril 1789 marque une date fondatrice pour les États-Unis d’Amérique. Ce jour-là, George Washington prête serment à New York et devient officiellement le premier président de la jeune république américaine. Cet événement dépasse le simple cadre politique : il incarne la concrétisation d’un rêve républicain, le début d’une nouvelle ère démocratique, et la naissance d’un modèle politique qui influencera le monde entier.

Le contexte historique : des colonies à l’indépendance

L’émancipation d’un peuple

Les États-Unis naissent dans la douleur mais avec une grande espérance. Après plus d'une décennie de tensions avec la Couronne britannique, marquées par des événements emblématiques comme le Boston Tea Party (1773) ou la Déclaration d’indépendance (1776), les treize colonies obtiennent leur liberté à l’issue de la guerre d’indépendance (1775-1783).

L’homme providentiel : George Washington

George Washington, ancien commandant en chef de l’armée continentale, est unanimement reconnu comme le héros de cette guerre. Son intégrité, sa retenue et son sens du devoir font de lui une figure respectée de tous. Après la victoire, il renonce au pouvoir militaire, un geste rare qui renforce sa stature morale. Comme l’écrivait le roi George III lui-même : « If he does that, he will be the greatest man in the world. »

Le choix de la présidence : un rôle à inventer

Une fonction sans précédent

La Constitution américaine, ratifiée en 1788, prévoit l’instauration d’un président élu. Mais personne ne sait encore exactement ce que cette fonction implique. Faut-il une figure monarchique à la romaine ou un simple gestionnaire ? Le pays hésite. C’est George Washington, par sa stature morale, qui va définir les contours de cette nouvelle charge.

Une élection sans surprise

En janvier 1789, les premiers grands électeurs votent. Le résultat est sans appel : George Washington est élu à l’unanimité. Il est l’unique président de l’histoire américaine à avoir été désigné à l’unanimité par le collège électoral, preuve de la confiance absolue qu’il suscite.

Le jour de l’investiture : 30 avril 1789 à New York

Une cérémonie historique

La cérémonie d’investiture se tient à Federal Hall, à New York, qui était alors la capitale des États-Unis. Sur le balcon du bâtiment, Washington prête serment sur une Bible prêtée par la loge maçonnique de la ville. Il y ajoute les mots « So help me God », une formule qui n’était pas prévue dans la Constitution, mais qui deviendra une tradition.

Un discours inaugural sobre et solennel

Dans son discours inaugural, Washington se montre modeste et prudent. Il rappelle l’importance du devoir et la responsabilité que représente sa charge. Il insiste aussi sur l’idée que le pouvoir émane du peuple et que seule la vertu civique garantira la réussite du nouveau gouvernement.

Les débuts de la présidence américaine

Un cabinet à créer, un pays à structurer

Washington doit tout inventer : les institutions, les symboles, le protocole, et même la durée réelle de son pouvoir. Il crée le premier cabinet présidentiel, avec des figures comme Thomas Jefferson (secrétaire d’État) et Alexander Hamilton (secrétaire au Trésor). Ce dernier jouera un rôle clé dans la structuration de l’économie américaine.

Gouverner sans précédent

Washington établit de nombreuses traditions : il refuse d’être appelé « Sa Majesté » et choisit simplement « Monsieur le Président ». Il limite également son mandat à deux termes, un précédent non écrit mais suivi jusqu’en 1940.

Héritage et portée mondiale

Un modèle républicain admiré

Le rôle de George Washington dépasse largement les frontières américaines. Son élection démocratique, sa modération dans l’exercice du pouvoir et son respect de la Constitution inspireront les penseurs et les révolutionnaires de nombreux pays, notamment en France lors de la Révolution.

Une figure presque mythologique

Washington reste une figure quasi sacrée dans l’histoire américaine. Son image est gravée sur le billet d’un dollar, son nom donné à la capitale, et son héritage enseigné dans toutes les écoles. Il est vu comme l’homme qui aurait pu devenir roi mais a choisi la République.

Un nouveau monde était en marche

L’investiture de George Washington le 30 avril 1789 ne fut pas qu’un transfert de pouvoir, mais l'acte de naissance d’une vision politique nouvelle. Celle d’un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, selon la célèbre formule de Lincoln des décennies plus tard. En fixant les bases de la présidence, en refusant l’abus de pouvoir et en incarnant la vertu civique, Washington a véritablement donné chair à l’idéal américain.

Instauré en 1933 par António de Oliveira Salazar, l'Estado Novo (« État Nouveau ») est un régime autoritaire qui dirige le Portugal d'une main de fer pendant plusieurs décennies. Cette dictature se caractérise par une censure rigoureuse, une police politique redoutée (la PIDE), et un isolement international croissant dû à son refus obstiné de décoloniser ses territoires africains. En 1968, après l'incapacité de Salazar, Marcelo Caetano prend la tête du régime, promettant des réformes. Cependant, son mandat s’inscrit dans une continuité sans réels changements, renforçant le mécontentement populaire.

Les causes immédiates de la révolte

Dans les années 1970, plusieurs facteurs conduisent le Portugal au bord de l'explosion sociale. Les guerres coloniales menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pèsent lourdement sur le moral et les ressources économiques du pays. L’économie portugaise stagne, la pauvreté s'étend, poussant de nombreux Portugais à l'émigration massive vers l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne. De plus, une société civile étouffée par la censure et une jeunesse révoltée, influencée par les mouvements internationaux de contestation, préparent le terrain à la révolution.

Le jour J : une révolution en douceur

Le rôle-clé du MFA (Mouvement des Forces Armées)

Le MFA, composé principalement d'officiers intermédiaires expérimentés dans les guerres coloniales, devient rapidement l'élément moteur de la révolution. Ces militaires prennent conscience des injustices et de l'absurdité de ces conflits prolongés. Organisés secrètement dès 1973, ils choisissent symboliquement de déclencher leur coup d’État pacifique par la diffusion, à minuit 20 le 25 avril 1974, de la chanson interdite « Grândola, Vila Morena » du chanteur engagé Zeca Afonso, sur les ondes de Rádio Renascença.

Un déroulement quasi-chorégraphié

La révolution se déroule selon un plan précis : dès 4h20, les troupes commencent à se déployer discrètement dans les rues de Lisbonne. À 16h00, Marcelo Caetano, encerclé dans la caserne du Carmo, se rend sans violence aux militaires insurgés. Deux heures plus tard, à 18h00, les rues de la capitale portugaise sont remplies par une foule joyeuse célébrant l’effondrement pacifique d’une dictature vieille de près d’un demi-siècle.

Les acteurs clés d'une révolution pacifique

Les « Capitaines d'Avril »

Le succès du 25 avril repose largement sur la détermination de quelques figures emblématiques. Otelo Saraiva de Carvalho se distingue comme stratège opérationnel, orchestrant avec précision les opérations. Salgueiro Maia, devenu héros populaire, est l'officier qui, avec sang-froid et humanité, obtient la reddition pacifique des forces loyalistes. Vasco Gonçalves, quant à lui, devient l'une des figures marquantes du « Processus Révolutionnaire en Cours », période intense de changements politiques et sociaux qui suit immédiatement la révolution.

Le peuple portugais, acteur inattendu

Les Portugais eux-mêmes jouent un rôle crucial et symbolique en distribuant spontanément des œillets rouges aux soldats insurgés, ces fleurs étant placées dans les canons des fusils. Ce geste pacifique donne son nom à la révolution. Les journalistes assurent une couverture médiatique essentielle, permettant au monde entier de suivre les événements en temps réel, tandis que les photographes immortalisent ces moments historiques.

Conséquences immédiates et héritage

Les trois D : Démocratiser, Décoloniser, Développer

La Révolution des Œillets enclenche immédiatement de profondes réformes sous le slogan des « trois D » : démocratiser le pays, décoloniser rapidement les territoires africains, et développer une économie moderne. Dès 1975, les colonies africaines obtiennent leur indépendance, mettant fin à des années de conflits meurtriers. En 1976, le Portugal adopte sa première Constitution démocratique et organise ses premières élections libres, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Dix ans plus tard, en 1986, le pays intègre la Communauté Économique Européenne (CEE), scellant définitivement son ancrage dans une Europe démocratique et moderne.

La mémoire vivante du 25 Avril

L'héritage du 25 avril 1974 reste extrêmement vivant dans la mémoire collective portugaise. Des symboles forts en témoignent, comme le pont 25 de Abril à Lisbonne, initialement nommé pont Salazar. Le Musée du Aljube, consacré à la résistance antifasciste, retrace cette période sombre mais aussi l'espoir qu'a suscité la révolution. La chanson « Grândola, Vila Morena » de Zeca Afonso demeure un hymne populaire toujours chanté lors des commémorations.

Quand le Portugal Renversa sa Dictature avec des Fleurs

Plus qu'un simple renversement politique, la Révolution des Œillets est un éveil soudain à la liberté, symboliquement marqué par les fleurs offertes aux soldats. Ce caractère unique, pacifique et poétique de la révolution continue d'inspirer les mouvements démocratiques à travers le monde. Chaque année, le 25 avril, les Portugais célèbrent avec émotion cet anniversaire symbolisant l'espoir, la liberté et la renaissance démocratique de leur pays.

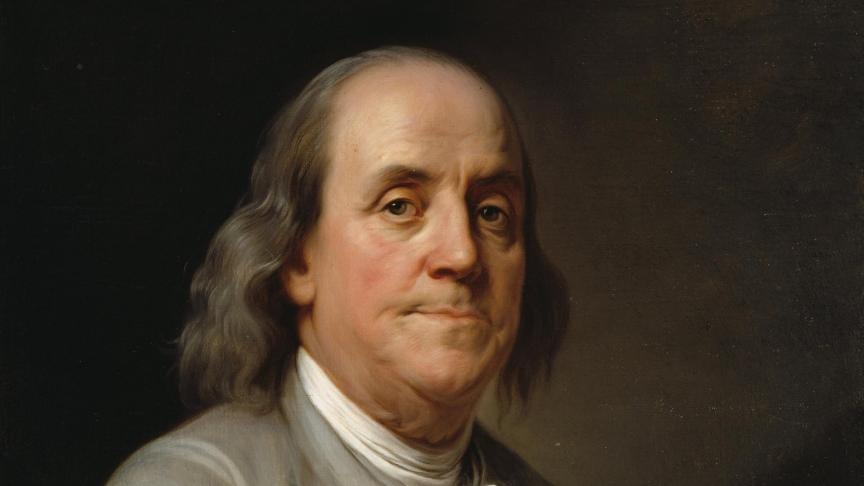

Le 17 avril 1790 s'éteignait à Philadelphie Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs les plus charismatiques des États-Unis. À 84 ans, cet homme aux multiples facettes - scientifique, inventeur, diplomate et philosophe - laissait derrière lui un héritage considérable qui allait bien au-delà des frontières américaines. Retour sur la vie exceptionnelle de ce personnage hors du commun.

Un Autodidacte Devenu Icône Américaine

Jeunesse et Premières Armes

Né le 17 janvier 1706 à Boston dans une famille modeste:

-

Apprenti imprimeur dès 12 ans chez son frère

-

Fuit à Philadelphie à 17 ans pour commencer sa propre carrière

-

Devient propriétaire du Pennsylvania Gazette à 24 ans

L'Homme des Lumières

Franklin incarne parfaitement l'esprit des Lumières:

-

Fondateur de la première bibliothèque publique américaine (1731)

-

Créateur de la première compagnie de pompiers volontaires (1736)

-

Initiateur de l'Université de Pennsylvanie (1749)

Scientifique et Inventeur de Génie

Les Expériences sur l'Électricité

Ses travaux révolutionnaires incluent:

-

La fameuse expérience du cerf-volant (1752) prouvant la nature électrique de la foudre

-

L'invention du paratonnerre

-

Les termes "batterie", "charge" et "conducteur" toujours utilisés

Autres Inventions Pratiques

Parmi ses créations les plus utiles:

-

Les lunettes à double foyer (1784)

-

Le poêle à bois Franklin (plus efficace)

-

Le glassarmonica (instrument de musique)

Un Diplomate Essentiel pour l'Indépendance

Ambassadeur en France (1776-1785)

Son rôle fut crucial pendant la Révolution américaine:

-

Obtenu le soutien militaire et financier de la France

-

Popularité immense à la cour de Versailles

-

Participa aux négociations du traité de Paris (1783)

Père Fondateur des États-Unis

Contributions majeures à la naissance des USA:

-

Membre du Comité des Cinq pour la Déclaration d'Indépendance

-

Dernier signateur de la Constitution à 81 ans

-

Préfiguration du système postal américain

Les Dernières Années et l'Héritage

Une Fin de Vie Active

Jusqu'à sa mort, Franklin resta engagé:

-

Président de la Société pour l'abolition de l'esclavage

-

Publia son autobiographie inachevée

-

Continua à correspondre avec les grands esprits de son temps

Funérailles et Postérité

Son décès provoqua une immense émotion:

-

20 000 personnes aux funérailles à Philadelphie

-

Premier Américain honoré par la France (buste à l'Académie des Sciences)

-

Son visage orne le billet de 100 dollars depuis 1914

Mort d'un Homme qui Éclaira son Siècle

Benjamin Franklin représente l'idéal américain du self-made man. Scientifique visionnaire, diplomate habile et humaniste engagé, il a marqué son siècle comme peu d'hommes l'ont fait. Plus de deux siècles après sa mort, son esprit d'innovation et ses idéaux continuent d'inspirer le monde entier.

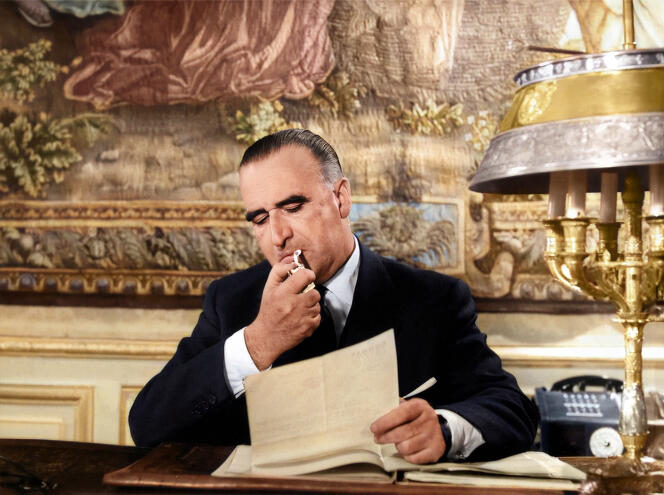

Le 2 avril 1974, la France apprend avec stupeur la mort de Georges Pompidou, président de la République depuis 1969. Disparu à seulement 62 ans des suites de la maladie de Waldenström, son décès prive le pays d'un dirigeant qui avait su donner une nouvelle impulsion au gaullisme. Cet article retrace les circonstances de sa disparition, son héritage politique et l'émotion nationale suscitée par la perte de ce président modernisateur.

Un Destin Politique Brisé

La Découverte de la Maladie

Dès 1971, Pompidou ressent les premiers symptômes de ce qui sera diagnostiqué comme un lymphome malin. Malgré la gravité de son état, il maintient un agenda présidentiel chargé, cachant au public l'évolution de sa maladie. Seuls ses proches et son médecin personnel connaissent la vérité.

Les Derniers Mois d'Exercice

En 1973, son état s'aggrave considérablement. Son apparition télévisée du 21 mars 1974, où son visage bouffi trahit les effets de la cortisone, alerte l'opinion. Hospitalisé le 27 mars à l'hôpital Cochin, il y décède une semaine plus tard, entouré de son épouse Claude et de ses plus proches collaborateurs.

L'Émotion Nationale

Les Réactions Politiques

De Gaulle, bien que retiré à Colombey, exprime sa "tristesse profonde". Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, salue "un grand serviteur de l'État". Les hommages traversent tous les bords politiques, témoignant du respect unanime qu'il inspirait.

Des Funérailles Nationales Sobres

Conformément à ses volontés, Pompidou reçoit des obsèques simples en l'église Notre-Dame de Paris, sans le faste traditionnel des funérailles présidentielles. Cette simplicité volontaire correspond à l'image d'un homme qui avait toujours refusé les excès protocolaires.

L'Héritage Pompidolien

Le Bilan d'un Président Modernisateur

En cinq ans de mandat, Pompidou avait engagé des réformes majeures : développement du TGV, lancement du programme nucléaire civil, création du Centre Beaubourg qui portera son nom. Son pragmatisme économique avait permis à la France de traverser le premier choc pétrolier.

La Fin d'une Époque

Sa mort marque la fin du gaullisme historique et ouvre une période d'incertitude politique qui aboutira à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing quelques mois plus tard. Beaucoup s'interrogent sur ce qu'aurait été un second mandat Pompidou.

Président Inachevé

La disparition de Georges Pompidou prive la France d'un président à la fois héritier du gaullisme et ouvert à la modernité. Son décès précoce laisse planer le sentiment d'un destin inachevé et d'un potentiel non réalisé.

Né le 28 mars 1862 à Nantes, Aristide Briand s'impose comme l'une des figures politiques les plus marquantes de la IIIe République française. Avocat de formation, homme d'État visionnaire et Prix Nobel de la paix, son parcours exceptionnel traverse les tumultes de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres. Cet article retrace la vie de ce virtuose de la diplomatie et du compromis politique, dont les idées continuent de résonner dans l'Europe contemporaine.

Les Années de Formation

Une Jeunesse Bretonne et Républicaine

Fils d'un aubergiste nantais, Briand grandit dans une France en pleine transformation politique. Son engagement précoce pour les idées républicaines et laïques le conduit au barreau puis au journalisme, où il défend avec éloquence les causes sociales.

Le Socialisme des Débuts

Membre fondateur du Parti socialiste français en 1901, Briand se fait remarquer par ses talents d'orateur. Son discours enflammé lors du congrès du Globe en 1901 révèle un tribun hors pair, capable de captiver les foules.

L'Ascension Politique

Le Ministre de la Séparation

Nommé rapporteur de la loi de Séparation des Églises et de l'État en 1905, Briand démontre son génie politique. Contre toute attente, ce socialiste parvient à imposer une solution équilibrée, évitant les affrontements tout en établissant fermement la laïcité républicaine.

L'Homme des Records Ministériels

Entre 1906 et 1932, Briand occupe pas moins de 25 portefeuilles ministériels, dont 11 fois les Affaires étrangères. Ce record absolu dans l'histoire française témoigne de sa capacité à traverser les crises et les changements de majorité.

Le Visionnaire de la Paix Européenne

Le Pacte Briand-Kellogg (1928)

Initiateur du pacte qui porte son nom avec le secrétaire d'État américain Frank Kellogg, Briand parvient à faire signer à 62 nations la renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale. Un texte révolutionnaire pour l'époque.

Le Projet d'Union Européenne

Dès 1929, Briand propose devant la SDN un projet audacieux d'"Union fédérale européenne" préfigurant l'actuelle Union européenne. Bien qu'ajourné par la crise économique, ce plan révèle son extraordinaire prescience politique.

Le Prix Nobel et l'Héritage

La Consécration Internationale

Le Prix Nobel de la paix reçu en 1926 couronne ses efforts inlassables pour la réconciliation franco-allemande et la sécurité collective. Ses négociations avec Stresemann ouvrent la voie à l'esprit de Locarno.

Une Mémoire Contemporaine

Mort en 1932, Briand laisse l'image d'un politique pragmatique, capable d'évoluer du socialisme au centrisme sans renier ses convictions profondes. Aujourd'hui, plusieurs institutions européennes se réclament de son héritage visionnaire.

Aristide Briand, le Pèlerin Infatigable de la Paix

Aristide Briand incarne l'idéal républicain d'un homme d'État conciliant fermeté des principes et souplesse tactique. Dans un monde contemporain en quête de dialogue, son exemple de négociateur infatigable et de bâtisseur de paix reste plus que jamais d'actualité.

Né le 22 mars 1857 à Aurillac, Joseph Athanase Paul Doumer est une figure emblématique de la IIIe République française. Homme politique, économiste et président de la République, son parcours est marqué par des réalisations significatives et une fin tragique. Cet article retrace sa vie, ses contributions politiques et son héritage, tout en mettant en lumière les événements qui ont façonné son destin.

Les Débuts d’un Homme Ambitieux

Une Jeunesse Modeste

Issu d’un milieu modeste, Paul Doumer perd son père très jeune. Malgré ces difficultés, il fait preuve d’une grande détermination et poursuit des études brillantes, notamment en mathématiques.

Les Premiers Pas en Politique

Doumer commence sa carrière comme enseignant avant de se tourner vers le journalisme et la politique. Élu député radical en 1888, il se fait rapidement remarquer par ses compétences en économie et son engagement républicain.

Une Carrière Politique Prolifique

Ministre des Finances et Gouverneur Général de l’Indochine

En 1895, Doumer est nommé ministre des Finances, où il met en place des réformes fiscales audacieuses. Par la suite, il est nommé gouverneur général de l’Indochine française (1897-1902), où il modernise l’administration et développe les infrastructures, notamment en construisant le pont Doumer à Hanoï.

Président de la Chambre des Députés

De retour en France, Doumer occupe plusieurs postes importants, dont celui de président de la Chambre des Députés. Son expertise économique et son pragmatisme lui valent le respect de ses pairs.

L’Élection à la Présidence de la République

Un Parcours Semé d’Obstacles

Doumer se présente à l’élection présidentielle en 1931, après plusieurs tentatives infructueuses. Soutenu par une coalition de centre-droit, il est élu président de la République le 13 juin 1931, succédant à Gaston Doumergue.

Un Mandat Court mais Intense

Son mandat est marqué par des défis économiques, notamment la Grande Dépression, qui frappe durement la France. Doumer tente de maintenir la stabilité politique et financière du pays, mais son action est limitée par les contraintes constitutionnelles de la IIIe République.

Une Fin Tragique

L’Assassinat de Paul Doumer

Le 6 mai 1932, Paul Doumer est assassiné par Paul Gorgulov, un émigré russe déséquilibré. Cet acte choque la France et met fin prématurément à la carrière d’un homme qui avait dédié sa vie à la République.

Les Réactions et l’Héritage

L’assassinat de Doumer suscite une vague d’émotion dans le pays. Son héritage politique, marqué par son engagement républicain et ses compétences économiques, reste gravé dans l’histoire française.

Modeste Début à la Présidence de la République

Joseph Athanase Paul Doumer incarne les valeurs de la IIIe République : travail, mérite et engagement au service de la nation. Son parcours, de ses modestes débuts à la présidence de la République, témoigne de son ambition et de son dévouement.

L'année 1314 marque un tournant majeur dans l'histoire médiévale française et européenne. Sous le règne de Philippe IV, dit Philippe le Bel, l'Ordre des Templiers, l'une des organisations les plus puissantes et mystérieuses de l'époque, est brutalement dissous. Cet événement, entouré de controverses et de légendes, continue de fasciner historiens et passionnés. Cet article explore les raisons, les acteurs et les conséquences de cette abolition, tout en mettant en lumière les mystères qui entourent encore cet épisode historique.

Les Templiers : Une Puissance Médiévale

Origines et Ascension des Templiers

Fondé en 1119 lors des Croisades, l'Ordre du Temple était initialement chargé de protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Rapidement, les Templiers devinrent une force militaire et financière redoutable, accumulant des richesses considérables et établissant un réseau d'influence à travers l'Europe.

Leur Rôle dans la Société Médiévale

Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers. Ils jouaient un rôle clé dans l'économie médiévale, agissant comme banquiers pour les rois et les nobles. Leur puissance financière et leur indépendance suscitaient à la fois admiration et jalousie.

Philippe le Bel : Un Roi Ambitieux

Contexte Politique et Financier

Au début du XIVe siècle, la France est en proie à des difficultés financières. Philippe le Bel, confronté à des dettes croissantes, cherche des moyens de renflouer les caisses de l'État. Les richesses des Templiers attirent son attention.

Les Motivations de Philippe le Bel

Outre les raisons financières, Philippe le Bel voyait dans les Templiers une menace pour son autorité. Leur loyauté envers le Pape plutôt qu'envers la couronne française inquiétait le roi, qui cherchait à affirmer son pouvoir absolu.

Le Procès des Templiers : Une Machination Royale

Les Accusations Portées

En 1307, Philippe le Bel fait arrêter des centaines de Templiers, les accusant d'hérésie, de blasphème et de pratiques immorales. Ces accusations, souvent obtenues sous la torture, servent de prétexte pour justifier la dissolution de l'Ordre.

Le Rôle du Pape Clément V

Le Pape Clément V, initialement réticent, finit par céder aux pressions du roi de France. En 1312, il prononce la dissolution de l'Ordre lors du Concile de Vienne.

1314 : La Fin Tragique des Templiers

Le Supplice de Jacques de Molay

Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, dernier Grand Maître des Templiers, est brûlé vif sur l'île aux Juifs à Paris. Selon la légende, il aurait maudit le roi et le Pape avant de mourir, prédisant leur mort prochaine.

Les Conséquences de l'Abolition

La dissolution des Templiers a des répercussions majeures. Leurs biens sont confisqués par la couronne, et leur héritage inspire des siècles de spéculations et de théories conspirationnistes.

La Chute des Templiers

L'abolition de l'Ordre des Templiers en 1314 reste l'un des épisodes les plus sombres et intrigants de l'histoire médiévale. Entre ambition royale, manipulations politiques et légendes tenaces, cet événement continue de captiver l'imagination collective.

La fin des Templiers soulève des questions sur le pouvoir, la justice et la moralité. Leur histoire nous rappelle que même les institutions les plus puissantes ne sont pas à l'abri des bouleversements politiques et sociaux.

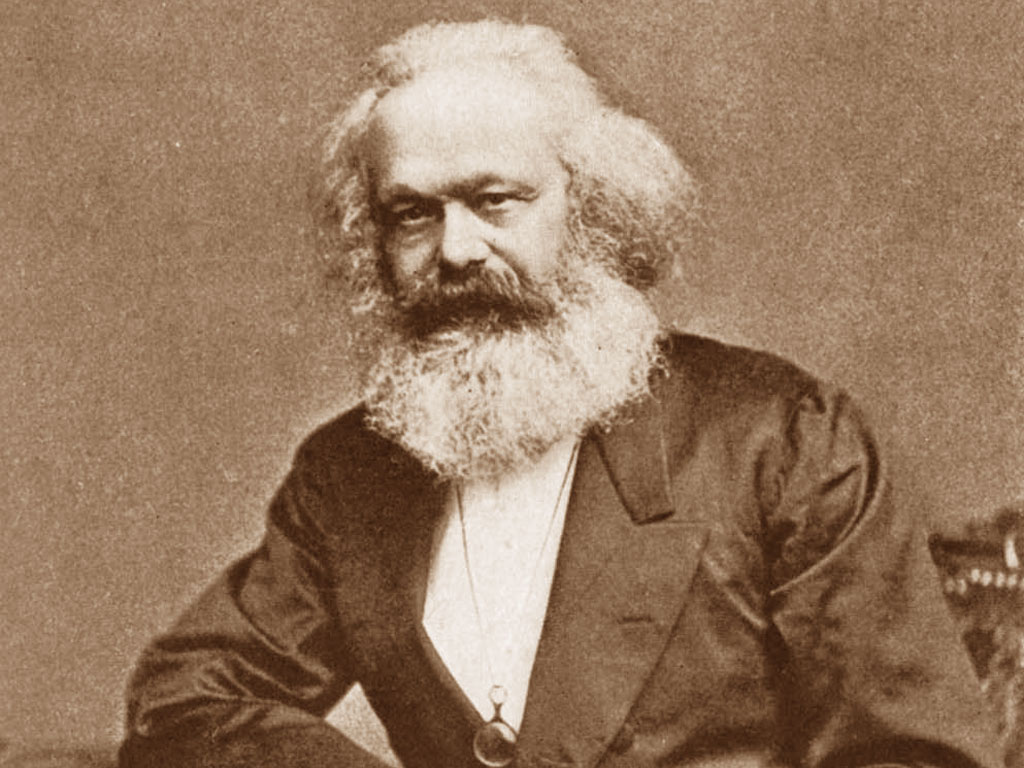

Le 14 mars 1883, Karl Marx, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire moderne, s'est éteint à Londres à l'âge de 64 ans. Philosophe, économiste et théoricien politique, Marx a profondément marqué le XIXe siècle avec ses idées révolutionnaires sur le capitalisme, la lutte des classes et le socialisme. Bien que controversé de son vivant, son héritage intellectuel a façonné des mouvements politiques, des révolutions et des débats qui résonnent encore aujourd'hui.

L'Europe du XIXe Siècle

Une Époque de Bouleversements

Le XIXe siècle a été une période de transformations profondes en Europe. La révolution industrielle a bouleversé les structures sociales et économiques, créant des inégalités croissantes entre la bourgeoisie industrielle et la classe ouvrière. Ces changements ont nourri les réflexions de Marx sur les contradictions du capitalisme.

Les Influences Intellectuelles

Karl Marx a été influencé par des penseurs comme Hegel, Feuerbach et les économistes classiques tels qu'Adam Smith et David Ricardo. Cependant, il a développé sa propre critique radicale du capitalisme, en collaboration avec Friedrich Engels, avec qui il a écrit plusieurs ouvrages fondateurs.

La Vie et l'Œuvre de Karl Marx

Les Débuts et la Formation

Né le 5 mai 1818 à Trèves, en Prusse (aujourd'hui en Allemagne), Karl Marx a étudié le droit, la philosophie et l'histoire. Ses idées radicales l'ont rapidement mis en conflit avec les autorités, l'obligeant à s'exiler en France, puis en Belgique et enfin au Royaume-Uni.

Le Manifeste du Parti Communiste

En 1848, Marx et Engels ont publié le "Manifeste du Parti communiste", un texte fondateur qui appelle à la révolution prolétarienne et à l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Ce manifeste est devenu l'un des documents politiques les plus influents de l'histoire.

Les Contributions Majeures de Marx

Le Capital

L'œuvre majeure de Marx, "Le Capital" (1867), est une analyse approfondie du système capitaliste. Marx y explore les mécanismes de l'exploitation, la plus-value et les crises économiques, jetant les bases de l'économie politique marxiste.

La Lutte des Classes

Marx a développé la théorie de la lutte des classes, selon laquelle l'histoire est façonnée par les conflits entre les classes sociales. Il a prédit que le prolétariat, la classe ouvrière, renverserait la bourgeoisie pour établir une société sans classes.

La Mort de Karl Marx et son Héritage

Les Dernières Années

Les dernières années de Marx ont été marquées par des difficultés financières et des problèmes de santé. Malgré cela, il a continué à travailler sur ses théories et à soutenir les mouvements ouvriers. Il est décédé le 14 mars 1883 et a été enterré au cimetière de Highgate à Londres.

L'Impact sur les Mouvements Politiques

Les idées de Marx ont inspiré des révolutions majeures, comme la Révolution russe de 1917, et ont influencé des mouvements sociaux et politiques à travers le monde. Le marxisme est devenu une idéologie centrale pour de nombreux partis communistes et socialistes.

Un Héritage Durable

La mort de Karl Marx en 1883 a marqué la fin d'une vie dédiée à la critique du capitalisme et à la quête d'une société plus juste. Bien que ses idées continuent de susciter des débats passionnés, son influence sur la pensée politique, économique et sociale est indéniable. Marx reste une figure majeure de l'histoire intellectuelle, dont les travaux continuent d'inspirer et de provoquer la réflexion.

Le 4 mars 1861 marque un moment clé dans l’histoire des États-Unis avec l’investiture d’Abraham Lincoln en tant que 16ᵉ président du pays. Son arrivée au pouvoir intervient dans un climat extrêmement tendu, alors que la nation est au bord de la guerre civile. Son discours inaugural, appelant à l’unité, n’empêche pas la sécession de plusieurs États du Sud. Cet événement constitue un tournant majeur dans l’histoire américaine.

Un contexte explosif : une nation divisée

L’élection de Lincoln en novembre 1860 a immédiatement provoqué des réactions hostiles dans le Sud. Défenseur de l’union, il s’oppose fermement à l’expansion de l’esclavage, un sujet qui fracture profondément le pays.

La montée des tensions avant son investiture

- Dès l’annonce de sa victoire, plusieurs États du Sud déclarent leur intention de quitter l’Union.

- En février 1861, sept États sécessionnistes forment les États confédérés d’Amérique, avec Jefferson Davis à leur tête.

- Lincoln doit rejoindre Washington sous haute surveillance, menacé par plusieurs complots.

Une investiture sous haute tension

L’investiture du 4 mars 1861 se déroule sous une sécurité renforcée. La menace d’un attentat est réelle, et Lincoln doit être protégé tout au long de la cérémonie.

Un discours d’apaisement

Lors de son premier discours inaugural, Lincoln tente de calmer les tensions :

- Il affirme ne pas vouloir abolir l’esclavage là où il existe déjà.

- Il rappelle que l’Union est indivisible et que la sécession est illégale.

- Il en appelle à la raison et à l’unité, espérant éviter la guerre.

Les premières décisions du président Lincoln

Dès son entrée en fonction, Lincoln est confronté à la réalité de la crise. Il doit agir rapidement pour empêcher une désintégration totale du pays.

Face à la sécession du Sud

- Malgré ses appels à la conciliation, d’autres États rejoignent la Confédération.

- En avril 1861, l’attaque de Fort Sumter en Caroline du Sud marque le début de la guerre de Sécession.

Un leadership ferme et déterminé

- Lincoln mobilise les forces de l’Union pour répondre à l’insurrection.

- Il suspend certains droits civiques pour préserver l’autorité du gouvernement fédéral.

- Il prépare peu à peu le terrain pour l’abolition de l’esclavage.

Un tournant pour les États-Unis

L’investiture de Lincoln marque le début d’un conflit qui va redéfinir le pays.

Un président face à son destin

- Son engagement en faveur de l’Union et de l’abolition en fait une figure historique incontournable.

- Son leadership durant la guerre de Sécession transforme la présidence américaine.

Symbole de lutte pour l’unité et la liberté

L’investiture de Lincoln en 1861 fut bien plus qu’une simple passation de pouvoir : elle scella le destin des États-Unis. Malgré ses tentatives d’apaisement, le pays bascula dans une guerre civile qui allait remodeler son avenir. Son arrivée au pouvoir reste un symbole de lutte pour l’unité et la liberté, faisant de lui l’un des présidents les plus marquants de l’histoire américaine.

L'année 1934 marque un tournant dans l'histoire de la Belgique avec l'accession au trône de Léopold III, succédant à son père, le roi Albert Ier. Son règne, débutant dans un contexte de tensions politiques et économiques, sera rapidement confronté aux défis de la Seconde Guerre mondiale. Cet article explore les débuts de son règne, les épreuves qu'il a traversées et son héritage controversé.

Contexte historique : Une Belgique en mutation

Le règne d'Albert Ier

Le père de Léopold III, Albert Ier, était un monarque très aimé pour son rôle durant la Première Guerre mondiale, où il avait défendu la neutralité belge face à l'invasion allemande. Sa mort accidentelle en 1934, lors d'une escalade à Marche-les-Dames, a plongé le pays dans le deuil et ouvert la voie à l'accession de Léopold III.

Une Europe en crise

Les années 1930 sont marquées par une instabilité politique et économique en Europe. La Grande Dépression a frappé durement la Belgique, tandis que la montée des régimes totalitaires en Allemagne et en Italie menaçait la paix sur le continent. Léopold III hérite d'un royaume fragile, devant naviguer entre neutralité et sécurité.

L'accession au trône : Débuts du règne de Léopold III

Un roi jeune et moderne

Léopold III, né en 1901, monte sur le trône à l'âge de 33 ans. Il est perçu comme un roi moderne, ouvert aux idées nouvelles et soucieux du bien-être de son peuple. Son mariage en 1926 avec la princesse Astrid de Suède, très populaire, avait renforcé son image de monarque proche des citoyens.

Les premières années de règne

Les premières années de son règne sont marquées par des efforts pour stabiliser l'économie belge et renforcer les institutions nationales. Cependant, la mort tragique de la reine Astrid en 1935, dans un accident de voiture, plonge le roi et le pays dans une profonde tristesse et affecte durablement son image publique.

La Seconde Guerre mondiale : Un règne mis à l'épreuve

La politique de neutralité

Comme son père avant lui, Léopold III tente de maintenir la Belgique en dehors des conflits européens. Cependant, l'invasion allemande en mai 1940 met fin à cette neutralité. Le roi prend la décision controversée de capituler après seulement 18 jours de combat, estimant que la résistance était inutile face à la puissance allemande.

La question royale

Pendant l'occupation, Léopold III reste en Belgique, contrairement à son gouvernement qui s'exile à Londres. Cette décision, ainsi que son remariage en 1941 avec Lilian Baels, suscitent des critiques et divisent l'opinion publique. À la libération en 1944, la "question royale" éclate, opposant partisans et détracteurs du roi.

L'héritage de Léopold III : Un règne controversé

L'abdication et la fin du règne

En 1951, après des années de tensions politiques et sociales, Léopold III abdique en faveur de son fils, Baudouin. Cette décision met fin à une période tumultueuse et permet à la Belgique de se reconstruire sous un nouveau règne.

Une figure complexe

Léopold III reste une figure controversée de l'histoire belge. Pour certains, il incarne un roi courageux qui a tenté de protéger son pays dans des circonstances extrêmes. Pour d'autres, ses décisions pendant la guerre et son attitude jugée ambiguë en font un personnage divisé.

Un Roi Face aux Tempêtes de l'Histoire Belge

L'accession au trône de Léopold III en 1934 a marqué le début d'un règne tumultueux, marqué par des tragédies personnelles et des défis nationaux. Bien que son héritage soit sujet à débat, son rôle dans l'histoire de la Belgique reste indéniable. Léopold III incarne à la fois les espoirs et les divisions d'une nation confrontée à des temps difficiles.

Le 16 février 1899, la France est secouée par une nouvelle inattendue : la mort du président Félix Faure. Son décès, survenu dans des circonstances dramatiques et entouré de rumeurs, marque la fin d’un mandat présidentiel mouvementé et laisse une trace durable dans l’histoire politique française. Cet article retrace les événements entourant sa mort, son héritage politique et les légendes qui ont émergé de cette tragédie.

Félix Faure, un Parcours Politique Ascendant

Les Débuts de Félix Faure

Né en 1841 à Paris, Félix Faure est issu d’une famille modeste. Après une carrière réussie dans le commerce, il se lance en politique et gravit rapidement les échelons. Élu député en 1881, il occupe plusieurs postes ministériels avant d’être élu président de la République en 1895.

Un Mandat Présidentiel Marqué par les Controverses

Le mandat de Félix Faure est marqué par des événements majeurs, notamment l’affaire Dreyfus, qui divise profondément la France. Faure, opposé à la révision du procès de Dreyfus, incarne une position conservatrice et nationaliste. Son règne est également marqué par des efforts pour renforcer les alliances internationales, notamment avec la Russie.

Les Circonstances de sa Mort

Une Fin Brutale et Mystérieuse

Le 16 février 1899, Félix Faure reçoit sa maîtresse, Marguerite Steinheil, dans son bureau de l’Élysée. Peu après, il est victime d’un malaise et décède quelques heures plus tard. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais les rumeurs d’une mort liée à une activité intime se répandent rapidement, alimentant les commérages.

Les Réactions du Public et de la Presse

La mort de Félix Faure provoque une onde de choc dans toute la France. La presse s’empare de l’affaire, mêlant faits et spéculations. Les détails intimes de sa mort deviennent un sujet de fascination et de moquerie, éclipsant parfois ses réalisations politiques.

Les Conséquences Politiques de sa Mort

Une Succession Rapide

Après la mort de Faure, Émile Loubet est élu président de la République. Cette transition marque un tournant dans l’affaire Dreyfus, car Loubet est favorable à une révision du procès. La mort de Faure a donc indirectement influencé le cours de cette affaire historique.

L’Impact sur l’Image de la Présidence

La mort de Félix Faure, entourée de scandale, a temporairement terni l’image de la présidence française. Cependant, elle a également mis en lumière les tensions politiques et sociales de l’époque, notamment les divisions causées par l’affaire Dreyfus.

L’Héritage de Félix Faure

Un Président Oublié ?

Malgré les controverses, Félix Faure a laissé une marque dans l’histoire française. Ses efforts pour renforcer les alliances internationales et son rôle dans l’expansion coloniale de la France sont des aspects importants de son héritage. Cependant, sa mort spectaculaire a souvent éclipsé ces réalisations.

Les Légendes et les Mythes

La mort de Félix Faure a donné naissance à de nombreuses légendes, notamment l’expression « être mort comme Félix Faure », qui fait référence à une mort subite et embarrassante. Ces récits, bien que souvent exagérés, témoignent de l’impact culturel de cet événement.

Un Président dans l’Ombre du Scandale

La mort de Félix Faure en 1899 reste l’un des épisodes les plus mémorables de l’histoire politique française. Bien que son mandat ait été marqué par des controverses, sa fin tragique et mystérieuse a captivé l’imagination du public et laissé une trace durable dans la mémoire collective. Aujourd’hui, Félix Faure est autant rappelé pour ses réalisations que pour les circonstances dramatiques de sa mort.

Le 18 janvier 1800 marque une étape décisive dans l'histoire économique et financière de la France avec la création de la Banque de France. Fondée sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte, cette institution devait stabiliser le système monétaire français et restaurer la confiance dans l'économie après les turbulences révolutionnaires. Comment et pourquoi cette banque a-t-elle vu le jour ? Quels étaient ses objectifs et son impact sur la société française ? Cet article revient sur les origines et les premières années de cette institution qui demeure aujourd’hui un acteur central de la politique monétaire.

Contexte économique et politique de la fin du XVIIIe siècle

Les turbulences financières de la Révolution

La Révolution française a profondément bouleversé l'économie du pays. L'État, criblé de dettes, avait tenté de remédier à la crise en émettant des assignats, une monnaie papier garantissant la valeur des biens nationaux. Cependant, l'inflation galopante et la défiance envers ce système ont rapidement mené à l’effondrement du crédit public et à un chaos financier.

Bonaparte face à la nécessité d'une réforme monétaire

Lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799, la France est en proie à une instabilité économique majeure. Le besoin d'une institution capable de centraliser l'émission monétaire et d'assurer la stabilité du système financier se fait pressant. C'est dans ce contexte que la Banque de France voit le jour le 18 janvier 1800.

La fondation de la Banque de France

Un projet inspiré des modèles européens

Bonaparte s’inspire des banques centrales européennes, notamment la Banque d’Angleterre, pour concevoir une institution privée mais placée sous contrôle étatique. Il s’appuie sur des financiers influents et des banquiers parisiens pour bâtir cette nouvelle structure.

Objectifs et missions initiales

La Banque de France reçoit plusieurs missions clés dès sa création :

-

Émettre une monnaie fiable et encadrer sa circulation.

-

Stabiliser l'économie en finançant les besoins de l'État.

-

Faciliter le crédit aux entreprises et aux particuliers.

-

Rétablir la confiance du public envers le système bancaire.

-

Les premiers défis et l'évolution de l'institution

-

Les premières années : Une adaptation progressive

Dans un premier temps, la Banque de France est principalement au service des grandes institutions et du gouvernement. Cependant, Napoléon souhaite étendre son rôle pour toucher davantage l'économie nationale. En 1803, elle obtient le monopole de l’émission des billets de banque à Paris, consolidant ainsi son rôle central.

Vers une institution d'État

Si la Banque de France demeure initialement une entité privée, son rapprochement progressif avec l’État en fait un outil stratégique de la politique économique du pays. Elle deviendra plus tard une véritable banque centrale, jouant un rôle fondamental dans la régulation monétaire.

Héritage et influence actuelle

Un pilier du système financier français

Depuis sa création, la Banque de France a évolué pour s’adapter aux défis économiques contemporains. Aujourd’hui, elle joue un rôle crucial au sein de l’Eurosystème et contribue à la mise en œuvre des politiques monétaires de la zone euro.

Un modèle qui a traversé les siècles

Malgré les réformes et les crises, la Banque de France reste une institution clé du paysage économique français. Son rôle dans la gestion de l’inflation, le contrôle du crédit et la supervision des banques en fait un acteur incontournable.

Marque un tournant dans l’histoire économique française

La création de la Banque de France le 18 janvier 1800 a marqué un tournant dans l’histoire économique française. Née d’un besoin de stabilité après les troubles révolutionnaires, elle a su évoluer pour devenir une référence en matière de politique monétaire. Plus de deux siècles après sa fondation, son influence demeure essentielle dans la régulation financière et l’accompagnement de l’économie nationale et européenne.

Le 16 janvier 1547 marque un tournant majeur dans l’histoire de la Russie : Ivan Vassiliévitch, plus connu sous le nom d’Ivan le Terrible, est couronné premier tsar de Russie. Cet événement fondateur initie une nouvelle ère politique et renforce le pouvoir central du souverain sur l’ensemble du pays. Mais qui était Ivan IV, et quelles furent les répercussions de son couronnement sur l’histoire russe ?

Contexte historique de l'ascension d’Ivan IV

La Russie avant Ivan IV

Avant l’avènement d’Ivan IV, la Russie était un territoire en pleine mutation. Fragmentée en principautés et soumise aux influences mongoles depuis le XIIIe siècle, elle peinait à s’imposer comme une puissance unifiée. Son grand-père, Ivan III, et son père, Vassili III, avaient amorcé une centralisation du pouvoir, mais l’État russe restait fragile face aux conflits internes et aux menaces extérieures.

Une accession précoce au pouvoir

Né en 1530, Ivan IV devient grand-prince de Moscou à l’âge de trois ans, à la mort de son père. Durant son enfance, il est sous la tutelle de régents qui se disputent l’influence sur le jeune souverain, ce qui le marque profondément et forge son caractère autoritaire. À 16 ans, il décide d’asseoir son autorité en se couronnant lui-même tsar de toutes les Russies, affirmant ainsi son pouvoir absolu.

Le couronnement d’Ivan IV

Une cérémonie grandiose

Le couronnement d’Ivan IV a lieu dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou. Pour la première fois, un souverain russe adopte le titre de tsar (dérivé du mot latin « César »), revendiquant ainsi un héritage impérial et une légitimité supérieure à celle des princes de Moscou. Lors de la cérémonie, il reçoit les insignes du pouvoir : la couronne de Monomaque, le sceptre et l’orbe, symbolisant son autorité suprême.

Une nouvelle conception du pouvoir

En prenant le titre de tsar, Ivan IV se distingue de ses prédécesseurs en affirmant une souveraineté qui dépasse celle d’un simple grand-prince. Il considère son autorité comme émanant directement de Dieu, ce qui le place au-dessus de la noblesse et justifie un pouvoir absolu.

Les conséquences du couronnement

La centralisation du pouvoir

Ivan IV engage immédiatement des réformes destinées à renforcer son autorité et à moderniser l’administration. Il met en place un système de gouvernance plus structuré, crée un corps de fonctionnaires fidèles et réduit l’influence des boyards (nobles russes), souvent perçus comme des obstacles à son pouvoir.

Une politique expansionniste

Sous son règne, la Russie connaît une expansion territoriale significative. Il mène des campagnes militaires contre les khanats de Kazan et d’Astrakhan, annexant de vastes territoires et ouvrant la voie à la future domination russe sur la Sibérie. Toutefois, ses guerres prolongées contre la Pologne-Lituanie et la Suède affaiblissent l’économie et provoquent des crises internes.

Le début d’un règne contrasté

Si les premières années de son règne sont marquées par des réformes positives, Ivan IV sombre progressivement dans une gouvernance tyrannique. Après la mort de sa première épouse, Anastasia Romanovna, il devient de plus en plus suspicieux et paranoïaque, ce qui le conduit à instaurer l’Opritchnina, une période de répression sanglante visant à écraser toute opposition.

Naissance officielle du titre de tsar

Le couronnement d’Ivan IV en 1547 marque la naissance officielle du titre de tsar et l’affirmation de la Russie comme une puissance centralisée. Son règne, à la fois réformateur et autoritaire, laisse une empreinte indélébile sur l’histoire du pays. S’il est souvent qualifié de « Terrible », son ascension au pouvoir inaugure une dynastie et une vision impériale qui façonneront la Russie pour les siècles à venir.

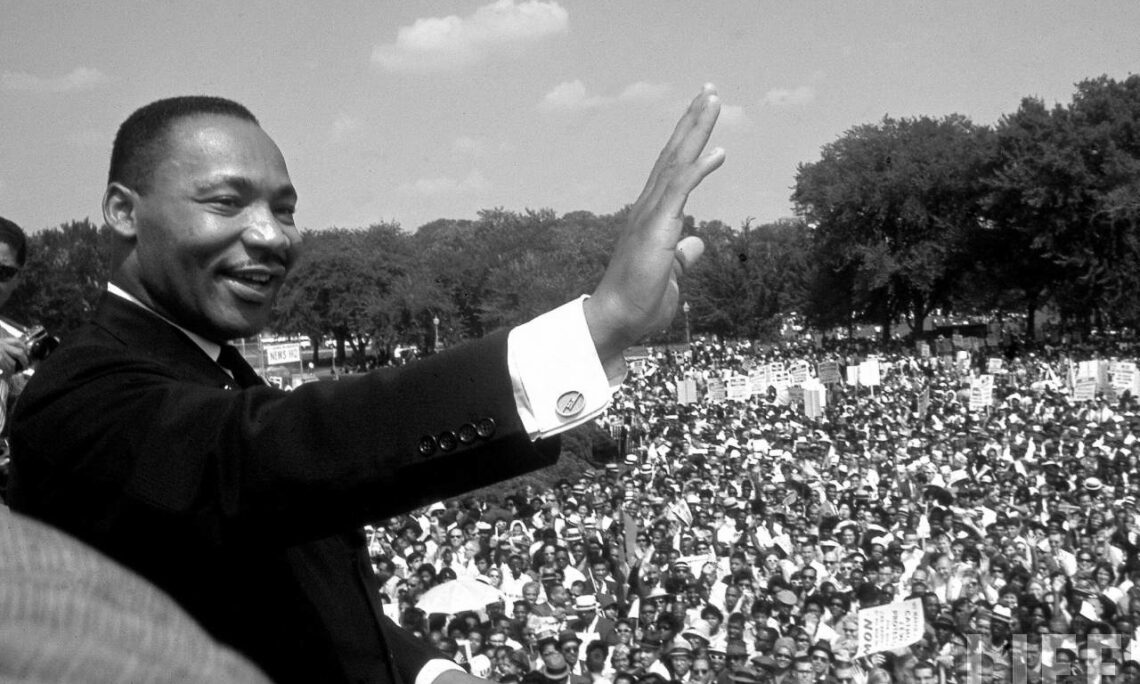

Le 15 janvier 1929 marque la naissance d’un homme qui allait changer le cours de l’histoire : Martin Luther King Jr. Leader charismatique et militant des droits civiques, il a incarné la lutte pacifique contre la ségrégation raciale et les inégalités sociales aux États-Unis. Cet article revient sur les débuts de cet homme visionnaire, son engagement pour la justice et son héritage durable dans le monde entier.

Une Enfance entre Foi et Injustice

Le berceau de la foi

Martin Luther King Jr. naît à Atlanta, en Géorgie, dans une famille profondément ancrée dans la foi chrétienne. Son père, pasteur, joue un rôle clé dans son éducation morale et spirituelle, inculquant des valeurs d’amour, de justice et de non-violence.

Le poids de la ségrégation

Dès son plus jeune âge, il fait l’expérience des discriminations raciales imposées par les lois Jim Crow. Ces injustices marquent son esprit et nourrissent sa détermination à œuvrer pour un monde plus égalitaire.

Les Études et l’Éveil d’une Conscience Sociale

Un brillant parcours académique

Après avoir obtenu son diplôme en sociologie, King poursuit des études de théologie. Il est influencé par des penseurs tels que Mahatma Gandhi, dont les principes de non-violence deviendront le pilier de sa philosophie de lutte.

Le début de l’activisme

C’est au cours de ses études que King commence à comprendre l’importance d’une mobilisation collective pour changer la société. Il s’implique dans des mouvements prônant l’égalité raciale et prépare le terrain pour son futur leadership.

Le Visionnaire qui a Changé le Monde

Le pasteur devient un leader

En 1955, King émerge sur la scène nationale lors du boycott des bus de Montgomery, un mouvement déclenché par Rosa Parks. Sa capacité à inspirer par ses discours et son engagement pour la non-violence en font rapidement une figure emblématique.

Un combat pacifique mais ferme

À travers des actions comme les marches de Selma et son discours historique I Have a Dream, Martin Luther King Jr. devient le visage de la lutte contre l’injustice raciale, galvanisant des millions de personnes à travers les États-Unis et le monde.

L’Héritage d’un Homme d’Exception

Un prix Nobel pour la paix

En 1964, à seulement 35 ans, Martin Luther King Jr. reçoit le prix Nobel de la paix. Cet honneur souligne l’impact de son engagement pour une société plus juste et pacifique.

Un héritage durable

Assassiné en 1968, son message résonne toujours. Aux États-Unis, la journée du 15 janvier est célébrée comme un jour férié fédéral en son honneur. Ses idées continuent d’inspirer les mouvements pour les droits humains à travers le monde.

Les Premiers Pas d’un Héros

Martin Luther King Jr. est plus qu’un nom dans l’histoire : il incarne un idéal de justice, de paix et de persévérance face à l’adversité. Né dans un monde marqué par l’oppression, il a su transformer la douleur en espoir et la division en unité. Son héritage nous rappelle que même les défis les plus grands peuvent être surmontés par la force des idées et de l’humanité.

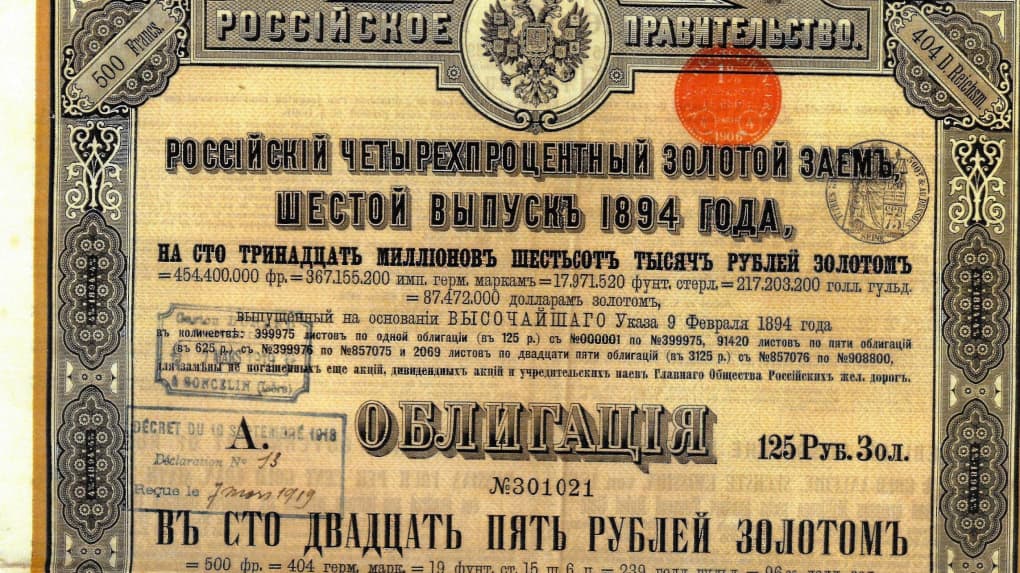

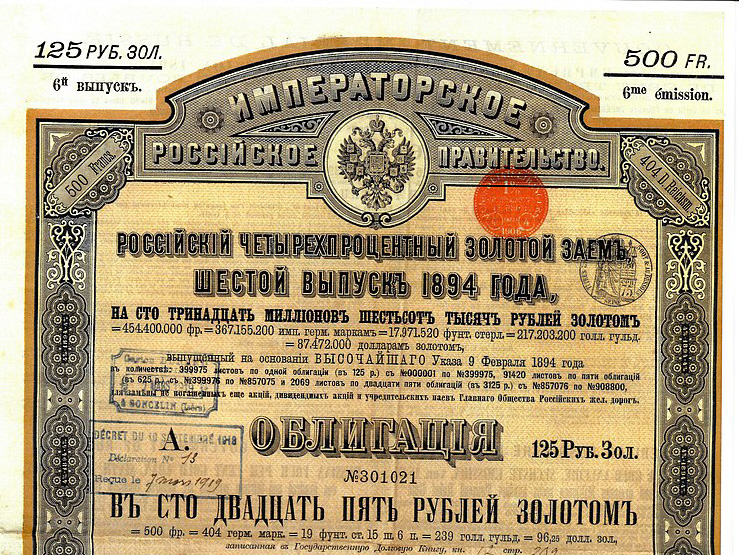

Le 14 janvier 1918 marque un tournant décisif dans l'histoire économique et politique de la Russie. Les Soviets, désormais au pouvoir après la Révolution d'Octobre, prennent une décision radicale : annuler les emprunts contractés par les régimes tsaristes. Cette mesure symbolise la rupture avec l’ancien régime et soulève une onde de choc à l’international. Dans cet article, nous explorons le contexte, les motivations et les conséquences de cet acte révolutionnaire.

Une Russie en Pleine Mutation

Le poids des emprunts sous l'Empire tsariste

Durant les décennies précédant la Révolution, la Russie impériale avait accumulé d'importants emprunts auprès des investisseurs étrangers, principalement français. Ces fonds avaient financé les infrastructures, l'industrie et l'effort de guerre.

La Révolution de 1917 : Fin de l'Empire, début du chaos

Avec l’abdication de Nicolas II et la montée au pouvoir des bolcheviks, la Russie entre dans une période de transformations profondes. L'annulation des dettes s'inscrit dans une volonté de rompre avec le passé tsariste.

La Décision du 14 Janvier 1918 : Une Rupture Économique

Un acte politique audacieux

L'annulation des emprunts par le décret soviétique vise à affirmer la souveraineté économique et à rejeter l'héritage des Tsars. Pour Lénine et ses partisans, il s'agit d'une étape cruciale vers l'établissement d'un État socialiste.

Une trahison aux yeux des créanciers étrangers

Les investisseurs, notamment en France, se sentent floués. Les "emprunts russes" représentaient une part importante de leur épargne, et cette décision entraîne une crise de confiance dans les relations internationales.

Les Répercussions : Entre Tensions et Transformation

Un isolement diplomatique

L'annulation des dettes contribue à l’isolement de la jeune république soviétique. Les puissances occidentales, déjà méfiantes envers le régime bolchevik, considèrent cet acte comme une provocation.

L’impact sur les investisseurs français

En France, des centaines de milliers de petits épargnants voient leurs économies anéanties. La question des emprunts russes deviendra un point de tension majeur dans les relations franco-soviétiques pendant des décennies.

Un Choc Politique et Économique

Le 14 janvier 1918, les Soviets ont posé un acte symbolique qui reflétait leur volonté de bâtir une société nouvelle, libérée des chaînes du passé. Cette décision, bien que radicale, a marqué un tournant dans l’histoire économique mondiale. Elle illustre les sacrifices et les bouleversements nécessaires à la naissance de l’Union soviétique. Plus d’un siècle plus tard, elle reste un épisode marquant, témoignant de l’intersection entre politique et économie dans les moments révolutionnaires.

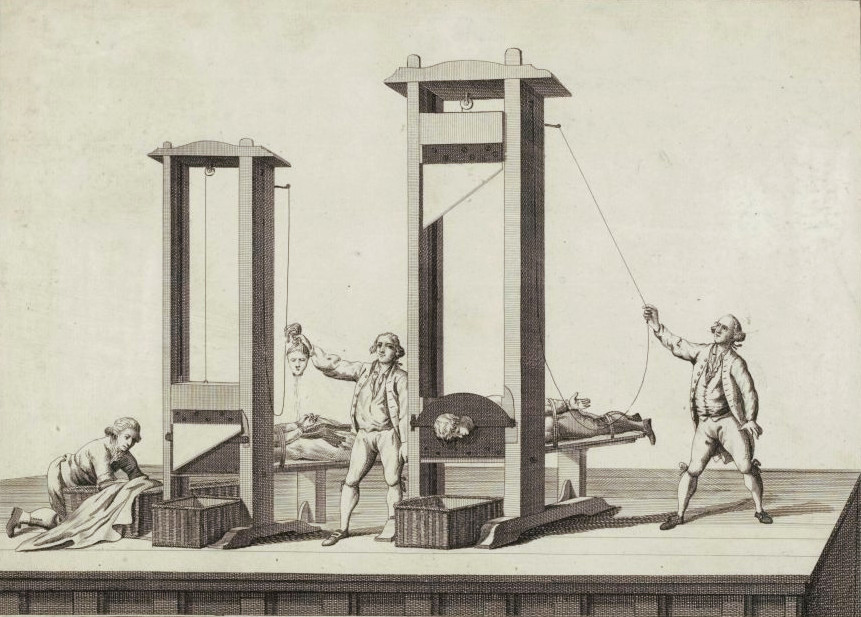

Le 18 Septembre 1981, la France franchit une étape historique en abolissant la peine de mort. Cet acte, longtemps débattu et porteur d’une profonde symbolique, a marqué un tournant dans l’histoire des droits humains. Portée par le ministre de la Justice Robert Badinter et soutenue par le président François Mitterrand, cette décision fit de la France l’un des derniers pays européens à abandonner cette pratique. Retour sur ce moment clé et sur les enjeux qu’il représente encore aujourd’hui.

Contexte historique : un long chemin vers l’abolition

Une tradition enracinée

La peine de mort était inscrite dans le système judiciaire français depuis des siècles. Sous l’Ancien Régime, elle constituait une forme de châtiment public, visant à maintenir l’ordre social. Avec la Révolution française, si certaines voix réclamèrent sa suppression, elle fut conservée dans le Code pénal de 1791.

Des débats récurrents au XIXᵉ et XXᵉ siècle

Au fil des décennies, les abolitionnistes gagnèrent en influence, notamment grâce à des figures comme Victor Hugo, qui dénonça la cruauté et l’inhumanité de la peine capitale. Malgré tout, des exécutions spectaculaires, comme celle d’Eugène Weidmann en 1939, continuèrent de marquer les esprits et d’alimenter le débat.

1981 : L’année de l’abolition

L’engagement de Robert Badinter

Robert Badinter, avocat et militant des droits de l’homme, fit de l’abolition de la peine de mort son combat personnel. Ses plaidoiries contre la peine capitale et son ouvrage L’Exécution sensibilisèrent l’opinion publique à l’injustice et à l’irréversibilité de cette sanction.

Un contexte politique favorable

L’élection de François Mitterrand en mai 1981 ouvrit une fenêtre d’opportunité. Mitterrand, premier président socialiste de la Cinquième République, avait inscrit l’abolition de la peine de mort dans son programme, faisant de cette réforme une priorité de son mandat.

Un discours historique

Le 17 septembre 1981, Robert Badinter prononça un discours mémorable devant l’Assemblée nationale, plaidant avec force pour l’abolition. Il dénonça une justice imparfaite et le caractère irréparable de l’exécution d’un innocent. Ses mots résonnèrent profondément et contribuèrent à faire basculer l’opinion parlementaire.

Les conséquences de l’abolition

Une avancée pour les droits humains

L’abolition fut perçue comme une victoire pour les droits humains et la dignité. Elle réaffirma les valeurs de la République française et sa volonté de se conformer aux normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

Un débat persistant

Malgré l’abolition, le sujet reste sensible. Certains considèrent encore aujourd’hui que la peine capitale aurait une fonction dissuasive face à des crimes particulièrement graves. Toutefois, les gouvernements successifs ont maintenu le principe d’abolition, affirmant qu’une société moderne ne peut légitimer la mort comme châtiment.

Un exemple pour le monde

La France sur la scène internationale

Avec l’abolition de la peine de mort, la France s’est inscrite dans une dynamique internationale de défense des droits humains. Elle milite activement pour l’abolition universelle et soutient des initiatives visant à réduire l’application de la peine capitale dans le monde.

L’évolution mondiale

Depuis 1981, de nombreux pays ont suivi l’exemple français. Aujourd’hui, la majorité des États ont aboli ou suspendu la peine de mort, bien que certaines nations continuent de la pratiquer, alimentant le débat sur la justice et les droits fondamentaux.

Un tournant historique en France

L’abolition de la peine de mort en France, en 1981, reste un jalon majeur dans l’histoire des droits humains. Elle symbolise une avancée vers une justice plus humaine et un rejet de la vengeance institutionnalisée. Si le combat pour l’abolition universelle reste inachevé, la France continue de porter ce message sur la scène internationale, rappelant que la dignité humaine doit rester au cœur de nos sociétés.

Le 10 décembre 1948, un événement d’une portée universelle se produit dans la salle de l’Assemblée générale des Nations unies à Paris : l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’humanité aspire à tourner la page des barbaries passées pour se tourner vers un avenir fondé sur la reconnaissance et la préservation de la dignité humaine. Ce texte, qui n’a pas la valeur juridique d’un traité mais exerce une influence morale et politique considérable, définit une norme internationale inédite en matière de libertés fondamentales. Plus qu’un simple énoncé de principes, la Déclaration universelle marque le début d’une dynamique de défense et de promotion des droits humains à l’échelle planétaire.

Le contexte historique d’une initiative sans précédent

Les blessures de la guerre et le réveil des consciences

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en ruines, tant sur le plan matériel que moral. Les atrocités perpétrées dans les camps de concentration, les massacres de civils et les discriminations raciales et religieuses ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Les vainqueurs, rassemblés au sein des Nations unies, comprennent que la paix ne saurait être durable sans un cadre éthique commun protégeant chaque individu, quelle que soit son origine. Cette prise de conscience conduit à l’élaboration d’un texte capable de transcender les frontières et d’inscrire les droits humains comme fondement indiscutable de la société internationale.

Une coalition d’idées et de cultures

L’élaboration de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme implique des représentants issus de divers horizons culturels, politiques et philosophiques. Sous la houlette de la Commission des droits de l’homme, présidée par Eleanor Roosevelt, les débats s’enrichissent des traditions juridiques occidentales, des conceptions asiatiques du bien commun, ou encore des valeurs africaines de solidarité. Malgré leurs divergences, les délégués parviennent à forger un consensus sur l’essentiel : toute personne humaine doit être considérée avec dignité et disposer de droits inaliénables.

Le contenu visionnaire d’un texte fondateur

Des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme ne se limite pas aux libertés individuelles comme la liberté d’expression, de religion ou d’association. Elle met également en avant des droits économiques, sociaux et culturels, tels que l’accès à l’éducation, au travail et à un niveau de vie suffisant. Ce choix reflète la volonté de proposer un idéal global qui dépasse les simples garanties juridiques, assurant à chacun les conditions nécessaires à une vie digne et épanouissante.

Un instrument fédérateur

Bien que la Déclaration ne soit pas juridiquement contraignante, sa reconnaissance générale et l’autorité morale qui en découle en font une référence incontournable. Elle inspire l’élaboration de conventions internationales, de constitutions nationales et d’instances régionales de protection des droits humains. Au fil des décennies, ce texte sera au cœur de campagnes contre les discriminations, l’esclavage moderne ou la torture, alimentant le travail de la société civile, des gouvernements et des organisations internationales.

L’adoption officielle et sa portée internationale

Un vote historique

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par 48 voix pour, 0 contre et 8 abstentions. Si certains États hésitent ou s’abstiennent, craignant pour leur souveraineté nationale ou contestant certaines formulations, la majorité reconnaît en ce texte un repère éthique commun, transcendant les clivages idéologiques de l’époque.

Un héritage qui perdure

Depuis son adoption, la Déclaration universelle exerce une influence considérable. Elle sert de référence aux institutions judiciaires, aux ONG, aux militants et aux défenseurs des droits humains dans leur lutte contre l’injustice et la répression. Même si le chemin vers une mise en œuvre intégrale reste semé d’embûches, son existence rappelle sans relâche que chaque individu, où qu’il se trouve, est porteur de droits essentiels. La Déclaration universelle incarne ainsi la détermination de la communauté internationale à prévenir de nouvelles tragédies et à œuvrer pour un monde fondé sur la justice et le respect mutuel.

Un jalon historique pour la dignité humaine

L’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par l’Assemblée générale de l’ONU en 1948 marque un tournant décisif dans l’histoire contemporaine. Ce texte, fruit d’un compromis ardu entre des conceptions diverses, devient la pierre angulaire d’un ordre international aspirant à la paix, à la dignité et à l’égalité. Bien que les défis restent nombreux et que les violations des droits humains persistent dans de nombreux pays, la Déclaration universelle continue de guider les efforts en faveur de la liberté et de l’équité. Elle rappelle que la reconnaissance de la valeur inestimable de chaque être humain, même en l’absence d’uniformité culturelle, demeure le socle d’une civilisation véritablement humaniste.

À la fin du XIXᵉ siècle, l’Empire russe traverse une période de modernisation et d’expansion économique. Sous le règne d’Alexandre III, le Tsar met en place des stratégies financières innovantes pour soutenir les ambitions nationales et industrielles. Parmi ces initiatives, l’émission d’emprunts russes se distingue comme une avancée majeure, permettant de financer des infrastructures, renforcer l’armée et stimuler le développement économique. Cet article explore le rôle d’Alexandre III en tant que pionnier de l’émission de l’emprunt russe, analysant ses motivations, ses méthodes et son impact sur l’économie de la Russie impériale.

Contexte Historique et Économique

La Russie au XIXᵉ Siècle

Au XIXᵉ siècle, la Russie connaît des transformations profondes, oscillant entre tradition autocratique et pressions pour la modernisation. La croissance démographique, l’industrialisation naissante et les aspirations impériales nécessitent des ressources financières considérables.

Les Défis Financiers de l’Empire

Face à des dépenses militaires élevées et à la nécessité de moderniser les infrastructures, l’Empire russe se trouve confronté à un déficit budgétaire. Les méthodes traditionnelles de financement, basées sur les impôts et les contributions nobles, s’avèrent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de l’État.

Alexandre III, un Tsar Visionnaire

Portrait d’Alexandre III

Monté sur le trône en 1881, Alexandre III adopte une politique conservatrice, visant à renforcer l’autorité impériale et à stabiliser l’économie. Son approche pragmatique et sa volonté de moderniser le pays le distinguent comme un dirigeant déterminé et stratégique.

Les Motivations pour l’Émission d’Emprunts

Conscient des limitations des finances publiques, Alexandre III cherche des solutions innovantes pour financer les projets impériaux. L’émission d’emprunts devient une option viable pour mobiliser des capitaux sans alourdir la charge fiscale sur la population.

L’Émission de l’Emprunt Russe

Les Premiers Emprunts

Sous le règne d’Alexandre III, la Russie émet ses premiers emprunts souverains, attirant l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. Ces emprunts sont structurés de manière à offrir des rendements attractifs tout en garantissant la sécurité des investisseurs.

Stratégies de Financement

Le Tsar met en place des mécanismes financiers sophistiqués, incluant des partenariats avec des banques européennes et la création de marchés financiers robustes. Ces stratégies permettent une diffusion large des emprunts et une diversification des sources de financement.

Impact Économique et Social

Stimulation de l’Industrialisation

Les fonds levés grâce aux emprunts sont principalement investis dans le développement des infrastructures, telles que les chemins de fer, les usines et les ports. Cette injection de capitaux accélère l’industrialisation et renforce la compétitivité de la Russie sur la scène mondiale.

Renforcement de la Présence Militaire

Une partie des emprunts est allouée au renforcement de l’armée, permettant à la Russie de moderniser ses forces armées et de maintenir son statut de grande puissance. Cela contribue également à la stabilité intérieure en assurant la sécurité de l’Empire.

Héritage et Influence Durable

L’Évolution des Marchés Financiers Russes

L’initiative d’Alexandre III pose les bases des marchés financiers modernes en Russie. Les structures et réglementations mises en place durant cette période facilitent le développement futur des institutions financières et des marchés de capitaux.

Influence sur les Politiques Financières Postérieures

Les succès et les leçons tirées de l’émission des emprunts russes sous Alexandre III influencent les politiques financières des dirigeants suivants. Cette approche financière devient une référence pour la gestion des finances publiques et le financement des projets d’État.

Architecte des Financements de l’Empire Russe