Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Rois de France

Le 14 mai 1610, la France bascule brutalement dans l'incertitude. En plein cœur de Paris, le roi Henri IV, surnommé le « Bon Roi Henri », est assassiné par un fanatique catholique, François Ravaillac. Cet événement marque l’un des tournants les plus dramatiques de l’histoire politique française, mettant fin au règne de celui qui avait pacifié un royaume divisé par les guerres de religion.

Un roi entre réformes et tensions religieuses

Henri IV, le roi de la paix et du compromis

Henri IV, premier roi de la branche des Bourbons, monte sur le trône en 1589 après des décennies de guerres de religion entre catholiques et protestants. Ancien protestant lui-même, il se convertit au catholicisme en 1593 dans un geste politique célèbre, résumé par sa phrase apocryphe : « Paris vaut bien une messe ». Il signe l'Édit de Nantes en 1598, accordant aux protestants la liberté de culte dans certaines régions. Cet édit fait de lui un roi pragmatique et visionnaire, mais également une cible pour les extrémistes.

Un royaume toujours sous tension

Malgré la paix relative instaurée par l’édit, les tensions religieuses persistent. Certains catholiques radicaux ne pardonnent pas à Henri IV son passé huguenot, tandis que des protestants le jugent opportuniste. Le roi gouverne cependant avec efficacité, relançant l’économie, réformant les finances publiques, développant les infrastructures et réduisant la dette. Il prépare également une guerre contre les Habsbourg, ce qui accentue les tensions.

François Ravaillac : un fanatique en quête de mission divine

Un profil trouble

François Ravaillac, né en 1578 à Angoulême, est issu d’une famille modeste. Profondément religieux, il est hanté par des visions mystiques et persuadé d’être investi d’une mission divine. Il tente d’entrer dans les ordres, mais est rejeté à plusieurs reprises à cause de son comportement instable.

Une obsession pour Henri IV

Ravaillac développe une obsession contre le roi, qu’il accuse de vouloir faire la guerre au pape et de trahir la foi catholique. Après plusieurs tentatives pour approcher Henri IV, il décide d’agir. Il arrive à Paris en mai 1610, résolu à tuer le roi.

Le 14 mai 1610 : le jour fatidique

Une opportunité tragique

Ce jour-là, Henri IV doit se rendre à l’Arsenal pour visiter son ministre Sully. Les rues étant encombrées, le carrosse royal est contraint de s’arrêter rue de la Ferronnerie, près des Halles. C’est là que François Ravaillac, armé d’un couteau, profite de l’ouverture du carrosse pour frapper.

Un meurtre en plein cœur de Paris

Ravaillac frappe le roi de deux coups de couteau, l’un au thorax, l’autre au cœur. Henri IV meurt rapidement dans son carrosse, sans avoir pu se défendre. L’émotion est immédiate dans la capitale. Paris est sidéré. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.

L’arrestation et l’exécution de Ravaillac

Un procès rapide

Ravaillac est immédiatement arrêté, couvert de sang. Il déclare avoir agi seul, poussé par sa conscience religieuse. Le procès est rapide. Les autorités veulent éviter la panique ou une nouvelle flambée de violence.

Un supplice exemplaire

Le 27 mai 1610, Ravaillac est exécuté place de Grève à Paris. Son supplice est particulièrement cruel : écartelé vif après avoir été brûlé au soufre et mutilé. Ce châtiment spectaculaire vise à dissuader d’autres fanatiques.

Les conséquences politiques immédiates

La régence de Marie de Médicis

À la mort d’Henri IV, son fils Louis XIII n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. Elle est influencée par les cercles catholiques conservateurs et écarte rapidement les proches d’Henri IV, comme Sully.

Un retour en arrière

La régence marque une rupture avec les politiques réformatrices d’Henri IV. Les tensions religieuses se ravivent, la noblesse tente de regagner son influence, et les finances publiques se dégradent à nouveau. La France entre dans une période de troubles qui ne prendra fin qu’avec le règne personnel de Louis XIII et l’arrivée du cardinal Richelieu.

Héritage et mémoire d’un roi assassiné

Le mythe du « Bon Roi Henri »

Henri IV reste dans la mémoire collective comme un roi proche du peuple, soucieux de la paix et du bien-être de ses sujets. Des légendes entourent sa personne, comme celle de la « poule au pot » chaque dimanche pour chaque Français. Son assassinat renforce cette image d’un roi juste et aimé, fauché dans la fleur de l’âge.

Une France marquée à jamais

Le régicide du 14 mai 1610 a marqué un tournant. Il a révélé les fractures profondes de la société française et la fragilité du pouvoir monarchique. Il a aussi initié une réflexion sur la sécurité des souverains et les dangers du fanatisme religieux.

Une tragédie fondatrice dans l’histoire de France

L’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac a bouleversé la France. Ce crime, au croisement des passions religieuses et des ambitions politiques, reste l’un des événements les plus tragiques et symboliques de l’histoire française. Il incarne les tensions d’une époque où la foi, la politique et la violence se confondaient, mais aussi la figure d’un roi qui rêvait d’unir son peuple dans la paix et la prospérité.

Le 6 mai 1682, Louis XIV installe officiellement la cour et le gouvernement au Château de Versailles. Ce geste politique, architectural et symbolique marque un tournant majeur dans l’histoire de la France. Derrière les dorures et les jardins à la française se cache une révolution du pouvoir royal et une mise en scène inédite de l’absolutisme.

De pavillon de chasse à centre du pouvoir absolu

Les débuts modestes du domaine de Versailles

À l’origine, Versailles n’était qu’un simple pavillon de chasse acquis par Louis XIII en 1623. Le site, marécageux et éloigné de Paris, ne prédestinait en rien à devenir le cœur battant du royaume. Mais son fils, Louis XIV, séduit par les lieux dès son adolescence, voit en ce domaine un écrin idéal pour incarner sa vision du pouvoir.

La volonté de rupture avec Paris

Louis XIV n’aimait guère Paris, ville frondeuse qui avait traumatisé son enfance pendant les révoltes de la Fronde. En installant sa cour à Versailles, il éloigne le pouvoir des intrigues parlementaires et des soulèvements populaires. C’est aussi une manière de se rendre inaccessible : un roi-soleil ne doit pas vivre parmi les ombres de la capitale.

L’installation de la cour en 1682 : une stratégie politique

Une date décisive : 6 mai 1682

Le 6 mai 1682, Louis XIV signe le décret qui fait de Versailles la résidence officielle du roi et de la cour. Dès lors, ministres, courtisans, domestiques et artistes doivent suivre le souverain en ce lieu qu’il transforme en théâtre du pouvoir. Le château devient non seulement un palais, mais aussi un outil de gouvernement.

Une centralisation du pouvoir royal

À Versailles, tout est organisé pour contrôler l’aristocratie. En obligeant les nobles à résider au château, Louis XIV les tient à l’écart de leurs terres et de leurs bases de pouvoir. C’est une stratégie brillante : en les attirant dans un monde de fastes et de privilèges, il les neutralise politiquement tout en renforçant son autorité.

Versailles, miroir du roi-soleil

Une architecture pensée comme un manifeste

Chaque pierre du château célèbre la gloire du monarque. Les jardins dessinés par André Le Nôtre incarnent l’ordre et la domination sur la nature. La Galerie des Glaces, conçue par Jules Hardouin-Mansart, illustre l’éclat de la monarchie. Tout à Versailles est fait pour refléter la magnificence de Louis XIV, jusqu’au moindre détail.

Un cérémonial quotidien millimétré

Le roi organise sa journée selon un rituel précis : lever, messe, conseil, repas, coucher… Chaque acte est public et codifié. Les courtisans y assistent comme à une pièce de théâtre. Ce cérémonial crée une distance entre le roi et les autres, tout en consolidant l’image d’un souverain omniprésent et infaillible.

Une vie de cour réglée comme une horloge

Des milliers de personnes sous un même toit

Versailles devient une véritable ville dans le château : on y croise artistes, financiers, serviteurs, soldats. Près de 3 000 personnes vivent en permanence au palais. L’ouverture de la résidence royale en 1682 transforme ce lieu en fourmilière, où chaque déplacement du roi donne le tempo de la vie collective.

La compétition pour l’attention royale

Les nobles se battent pour obtenir une charge, un regard ou un sourire du roi. L’installation de la cour à Versailles accentue ce phénomène. Loin de s’ennuyer, les courtisans sont engagés dans une lutte permanente pour exister dans l’œil du monarque. Ce système hiérarchisé permet à Louis XIV de renforcer son emprise.

Des conséquences durables pour la monarchie française

Un modèle imité en Europe

L’installation du pouvoir à Versailles inspire d’autres souverains : à Vienne, Saint-Pétersbourg ou Madrid, on tente de reproduire cette mise en scène du pouvoir. Le château devient un modèle international de résidence royale. Le style versaillais façonne l’art et l’architecture du XVIIIe siècle.

Une distance croissante avec le peuple

Mais Versailles, en coupant la monarchie du peuple, crée aussi une distance qui s’accentuera au fil du temps. Les rois suivants hériteront d’un château somptueux, mais aussi d’un isolement politique croissant. La Révolution de 1789 sonnera la fin de cette monarchie repliée sur elle-même, dans ses ors et ses privilèges.

Versailles 1682 : quand le pouvoir s'habille de marbre et d'or

L’installation de la cour à Versailles en 1682 ne fut pas un simple déménagement. Ce fut une opération stratégique et symbolique d’une ampleur inédite. Louis XIV a transformé un château de chasse en cœur de la monarchie absolue, en laboratoire de pouvoir, en scène où il jouait le rôle principal. Versailles reste aujourd’hui le témoin éclatant de cette volonté de faire du roi une incarnation terrestre du divin.

voir également : La vie quotidienne des courtisans à Versailles : entre luxe, intrigues et servitude dorée

L'année 1314 marque un tournant majeur dans l'histoire médiévale française et européenne. Sous le règne de Philippe IV, dit Philippe le Bel, l'Ordre des Templiers, l'une des organisations les plus puissantes et mystérieuses de l'époque, est brutalement dissous. Cet événement, entouré de controverses et de légendes, continue de fasciner historiens et passionnés. Cet article explore les raisons, les acteurs et les conséquences de cette abolition, tout en mettant en lumière les mystères qui entourent encore cet épisode historique.

Les Templiers : Une Puissance Médiévale

Origines et Ascension des Templiers

Fondé en 1119 lors des Croisades, l'Ordre du Temple était initialement chargé de protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Rapidement, les Templiers devinrent une force militaire et financière redoutable, accumulant des richesses considérables et établissant un réseau d'influence à travers l'Europe.

Leur Rôle dans la Société Médiévale

Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers. Ils jouaient un rôle clé dans l'économie médiévale, agissant comme banquiers pour les rois et les nobles. Leur puissance financière et leur indépendance suscitaient à la fois admiration et jalousie.

Philippe le Bel : Un Roi Ambitieux

Contexte Politique et Financier

Au début du XIVe siècle, la France est en proie à des difficultés financières. Philippe le Bel, confronté à des dettes croissantes, cherche des moyens de renflouer les caisses de l'État. Les richesses des Templiers attirent son attention.

Les Motivations de Philippe le Bel

Outre les raisons financières, Philippe le Bel voyait dans les Templiers une menace pour son autorité. Leur loyauté envers le Pape plutôt qu'envers la couronne française inquiétait le roi, qui cherchait à affirmer son pouvoir absolu.

Le Procès des Templiers : Une Machination Royale

Les Accusations Portées

En 1307, Philippe le Bel fait arrêter des centaines de Templiers, les accusant d'hérésie, de blasphème et de pratiques immorales. Ces accusations, souvent obtenues sous la torture, servent de prétexte pour justifier la dissolution de l'Ordre.

Le Rôle du Pape Clément V

Le Pape Clément V, initialement réticent, finit par céder aux pressions du roi de France. En 1312, il prononce la dissolution de l'Ordre lors du Concile de Vienne.

1314 : La Fin Tragique des Templiers

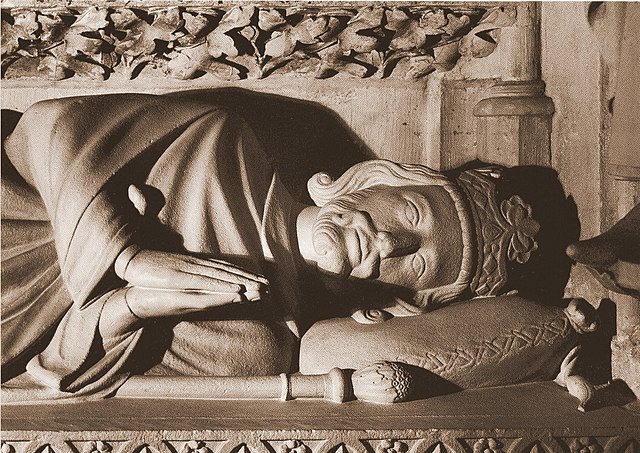

Le Supplice de Jacques de Molay

Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, dernier Grand Maître des Templiers, est brûlé vif sur l'île aux Juifs à Paris. Selon la légende, il aurait maudit le roi et le Pape avant de mourir, prédisant leur mort prochaine.

Les Conséquences de l'Abolition

La dissolution des Templiers a des répercussions majeures. Leurs biens sont confisqués par la couronne, et leur héritage inspire des siècles de spéculations et de théories conspirationnistes.

La Chute des Templiers

L'abolition de l'Ordre des Templiers en 1314 reste l'un des épisodes les plus sombres et intrigants de l'histoire médiévale. Entre ambition royale, manipulations politiques et légendes tenaces, cet événement continue de captiver l'imagination collective.

La fin des Templiers soulève des questions sur le pouvoir, la justice et la moralité. Leur histoire nous rappelle que même les institutions les plus puissantes ne sont pas à l'abri des bouleversements politiques et sociaux.

Le 27 février 1594 marque un moment décisif dans l'histoire de France : le couronnement d'Henri IV à la cathédrale de Chartres. Ce roi, issu de la maison de Bourbon, met fin à des décennies de guerres de religion et inaugure une période de réconciliation et de reconstruction. Cet article explore les circonstances de son couronnement, son rôle dans la pacification du royaume et son héritage durable.

Contexte historique : Une France déchirée par les guerres de religion

Les tensions religieuses

Depuis les années 1560, la France est plongée dans une série de conflits connus sous le nom de guerres de religion. Les affrontements entre catholiques et protestants (ou huguenots) ont ravagé le pays, affaiblissant l'autorité royale et divisant la population.

L'assassinat d'Henri III

En 1589, le roi Henri III est assassiné par un moine fanatique, laissant le trône à son cousin Henri de Navarre, un protestant. Cependant, son accession est contestée par la Ligue catholique, qui refuse de reconnaître un roi non catholique. Cette opposition plonge la France dans une nouvelle phase de troubles.

Le couronnement d'Henri IV : Un acte symbolique

Le choix de Chartres

Henri IV est couronné à la cathédrale de Chartres plutôt qu'à Reims, lieu traditionnel des sacres royaux, car Reims est contrôlé par la Ligue catholique. Ce choix reflète les difficultés auxquelles le roi est confronté, mais aussi sa détermination à légitimer son règne.

La conversion au catholicisme

Pour apaiser les tensions et gagner le soutien de la majorité catholique, Henri IV se convertit au catholicisme en 1593, prononçant la célèbre phrase : "Paris vaut bien une messe." Cette conversion, bien que critiquée par certains protestants, est un geste politique crucial qui ouvre la voie à son couronnement.

La pacification du royaume : L'édit de Nantes

La fin des guerres de religion

En 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes, un texte fondateur qui accorde aux protestants des droits religieux et politiques tout en maintenant le catholicisme comme religion officielle. Cet édit marque la fin des guerres de religion et instaure une paix relative dans le royaume.

La reconstruction de la France

Henri IV se consacre à la reconstruction économique et sociale du pays. Avec son ministre Sully, il met en œuvre des réformes agricoles, encourage le commerce et lance des projets d'infrastructure. Son règne est souvent considéré comme une période de renouveau pour la France.

L'héritage d'Henri IV : Un roi populaire et visionnaire

Le "bon roi Henri"

Henri IV est resté dans la mémoire collective comme le "bon roi Henri", un souverain proche de son peuple et soucieux de son bien-être. Sa simplicité, son sens de l'humour et son charisme ont contribué à sa popularité.

Une fin tragique

Malgré ses succès, Henri IV est assassiné en 1610 par François Ravaillac, un fanatique religieux. Sa mort met fin à un règne marqué par des avancées significatives, mais son héritage perdure à travers les siècles.

Couronnement d'un Roi Réconciliateur

Le couronnement d'Henri IV en 1594 symbolise le début d'une nouvelle ère pour la France, marquée par la paix, la tolérance et la reconstruction. Grâce à son pragmatisme et à sa vision, Henri IV a réussi à unir un royaume déchiré et à poser les fondations d'une France plus forte. Son règne reste un exemple de leadership et de résilience face à l'adversité.

Le sacre de François Ier, qui eut lieu en la cathédrale de Reims, marque un tournant dans l’histoire de la monarchie française. À travers ce rite sacré, le jeune souverain s'inscrit dans la continuité des rois de France, légitimé par l’onction divine et le faste de la cérémonie. Ce moment clé, à la fois religieux et politique, illustre la puissance du pouvoir royal et son lien avec la tradition capétienne.

Un Roi, un Sacre, une Tradition

Une cérémonie incontournable pour les souverains de France

Depuis Pépin le Bref, le sacre est une étape essentielle pour tout roi de France. Il confère une légitimité supplémentaire au monarque en le plaçant sous la protection divine. François Ier, héritier des Valois, ne déroge pas à la règle et choisit Reims, sanctuaire de la monarchie, pour son couronnement.

Une symbolique politique et religieuse

Le sacre n’est pas seulement une cérémonie religieuse, il est aussi un instrument de pouvoir. En recevant l’onction sainte, François Ier affirme son autorité sur le royaume et renforce l’image d’une monarchie de droit divin. Ce rite, marqué par des prières et des serments, assoit sa souveraineté face aux nobles et au clergé.

Le Déroulement du Sacre de François Ier

Une mise en scène grandiose

Le 25 janvier 1515, la cathédrale de Reims est le théâtre d’un cérémonial fastueux. Le futur roi y pénètre vêtu d’un manteau fleurdelisé, accompagné des grands dignitaires du royaume. Les chants liturgiques résonnent, tandis que la Sainte Ampoule, précieuse relique utilisée depuis Clovis, est préparée pour l’onction.

L’Onction et le Couronnement

Au cours de la cérémonie, l’archevêque de Reims oint le roi avec l’huile sacrée sur différentes parties de son corps, symbolisant la grâce divine qui l’investit. François Ier prête ensuite serment sur les Évangiles avant de recevoir la couronne de Charlemagne, insigne du pouvoir suprême.

Les Conséquences et l’Héritage du Sacre

Un roi sacré, un règne affirmé

Dès son sacre, François Ier prend pleinement possession de son autorité. Son règne, marqué par l’ambition et l’essor de la Renaissance en France, débute sous les auspices du prestige et de la continuité monarchique.

Une cérémonie ancrée dans l’histoire

L’événement du sacre de François Ier s’inscrit dans la longue tradition des sacres royaux. Il rappelle l’importance de Reims en tant que ville des rois et souligne la sacralisation du pouvoir monarchique, qui perdurera jusqu’à la Révolution française.

Renaissance du Pouvoir Royal

Le sacre de François Ier à Reims ne fut pas seulement une cérémonie fastueuse, mais un acte fondateur de son règne. En inscrivant son couronnement dans la lignée des souverains français, il affirma son autorité et son rôle de protecteur du royaume. À travers ce rituel ancestral, il fit de son pouvoir un droit divin, scellant son destin de grand monarque de la Renaissance.

Le 21 janvier 1793 marque une date tragique et emblématique dans l’histoire de France : l’exécution de Louis XVI. Ce moment scelle la fin de l’Ancien Régime et précipite la Révolution française dans une phase de radicalisation. Mais comment en est-on arrivé à condamner à mort un monarque de droit divin ? Cet article revient sur les événements qui ont mené à cette issue fatale, le procès du roi et les répercussions de son exécution.

De la Révolution à la Destitution du Roi

La Chute de la Monarchie en 1792

Depuis la prise de la Bastille en 1789, la France traverse une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent. La monarchie absolue cède la place à une monarchie constitutionnelle, mais les tensions entre le roi et l’Assemblée nationale se multiplient.

L’événement décisif a lieu le 10 août 1792, lorsque les Sans-culottes et la Garde nationale prennent d’assaut le palais des Tuileries. Louis XVI est alors suspendu de ses fonctions et enfermé avec sa famille à la prison du Temple. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale proclame officiellement l’abolition de la monarchie et la naissance de la Première République.

Un Roi Déchu et Accusé de Trahison

La découverte de documents compromettants dans l’armoire de fer des Tuileries révèle les correspondances secrètes du roi avec des puissances étrangères. Louis XVI est alors perçu comme un traître ayant conspiré contre la Révolution. L’Assemblée décide de le traduire en justice devant la Convention.

Le Procès de Louis XVI : Un Verdict Inéluctable

Une Comparution Devant la Convention

Le procès s’ouvre le 11 décembre 1792. Face aux accusations, l’ancien roi, désormais appelé "Louis Capet", tente de se défendre, mais ses explications ne convainquent pas les députés. L’opinion publique, elle, est largement influencée par les pamphlets révolutionnaires et la radicalisation de figures comme Robespierre et Marat.

Un Vote Sans Appel

Le 15 janvier 1793, la Convention vote la culpabilité de Louis XVI à l’unanimité (693 voix contre 0). La question de la peine divise cependant les députés. Après des débats houleux, le 17 janvier, la sentence est prononcée : la mort à la guillotine. La tentative des Girondins de proposer un sursis est rejetée.

Le 21 Janvier 1793 : Le Dernier Jour du Roi

Le Départ du Temple

À l’aube du 21 janvier, Louis XVI quitte sa prison sous bonne escorte. Il est conduit place de la Révolution (actuelle place de la Concorde), où l’échafaud a été dressé.

Avant de monter sur la guillotine, il tente de s’adresser à la foule :

"Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute."

Mais les tambours couvrent sa voix pour empêcher toute réaction populaire.

L’Exécution et Ses Répercussions

À 10h22, la lame s’abat, mettant fin à plus de 800 ans de monarchie capétienne. Le bourreau Sanson présente la tête du roi au peuple. Certains acclament la République naissante, d’autres restent silencieux.

L’exécution de Louis XVI marque un tournant décisif dans la Révolution. Elle scelle le sort de la monarchie et précipite l’entrée de la France dans une période de Terreur dirigée par le Comité de salut public.

Une Mort Qui Change l’Histoire

Loin de mettre fin aux troubles, l’exécution de Louis XVI aggrave la division en France et en Europe. Les monarchies étrangères entrent en guerre contre la République, tandis que la France plonge dans une spirale de radicalisation qui conduira au régime de Robespierre et à la Terreur.

Aujourd’hui encore, cet événement suscite de nombreuses interrogations : la mort du roi était-elle inévitable ? Aurait-il pu sauver la monarchie ? Quelle alternative aurait pu être envisagée ?

L’exécution de Louis XVI reste l’un des épisodes les plus marquants et controversés de l’histoire de France, symbole du basculement définitif d’un monde ancien vers une ère nouvelle.

Le roi Dagobert Ier, l’un des monarques les plus célèbres de la dynastie mérovingienne, est souvent évoqué à travers la célèbre chanson populaire Le Bon Roi Dagobert. Pourtant, au-delà de cette image folklorique, il fut un souverain influent qui marqua l’histoire du VIIe siècle. Sa mort, survenue le 19 janvier 639, signe la fin d’une époque et amorce une transition politique décisive pour le royaume franc. Cet article explore les circonstances de son décès, ses réalisations et l’héritage qu’il laisse à la postérité.

Le Règne de Dagobert Ier

Une montée au pouvoir stratégique

Fils de Clotaire II, Dagobert Ier hérite du trône en 629 et parvient à unifier les royaumes francs sous son autorité. Contrairement à ses prédécesseurs, il s’efforce de consolider le pouvoir royal en s’appuyant sur des conseillers compétents comme Saint Éloi et Pépin de Landen.

Un roi bâtisseur et réformateur

Sous son règne, Dagobert développe l’administration royale, encourage les échanges commerciaux et favorise l’essor culturel et religieux. Il est notamment à l’origine de la fondation de la célèbre abbaye de Saint-Denis, qui deviendra plus tard la nécropole des rois de France.

Les Derniers Jours du Roi Dagobert

Une maladie fatale

Au début de l’année 639, Dagobert tombe gravement malade. Son état de santé se détériore rapidement, et il se retire à l’abbaye de Saint-Denis, où il reçoit les derniers sacrements. Selon les chroniques de l’époque, sa maladie serait due à des complications digestives ou à une infection, bien que les causes exactes restent incertaines.

Un décès à Saint-Denis

Le 19 janvier 639, Dagobert Ier s’éteint, entouré de religieux et de ses proches. Sa mort marque un tournant, car elle précipite la montée en puissance des maires du palais, qui exerceront une influence croissante sur le pouvoir royal.

L’Héritage et l’Influence Posthume

La succession fragile

À sa mort, son royaume est divisé entre ses fils, Clovis II et Sigebert III, sous l’influence de leurs régents respectifs. Cette fragmentation affaiblit l’autorité royale et prépare l’avènement de l’ère des « rois fainéants ».

Une mémoire entre histoire et légende

Si Dagobert Ier est aujourd’hui surtout connu grâce à une chanson humoristique datant du XVIIIe siècle, son règne demeure une période clé de l’histoire mérovingienne. Son soutien aux arts, à la religion et à l’administration royale a durablement marqué la monarchie franque.

Fin d'un Règne Légendaire

La mort du roi Dagobert Ier en 639 clôt un chapitre important de l’histoire mérovingienne. Si son règne fut marqué par des réformes notables, son décès entraîna une redistribution du pouvoir qui affaiblit progressivement la dynastie. Entre mémoire populaire et héritage historique, Dagobert reste une figure fascinante, dont l’influence dépasse largement l’image folklorique du roi distrait de la célèbre comptine.

Jeanne Antoinette Poisson, connue sous le nom de Madame de Pompadour, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire française. Née en 1721, elle devient la favorite officielle du roi Louis XV, influençant non seulement la cour de Versailles, mais aussi les arts, la politique et la culture de son époque. Cet article explore son parcours extraordinaire, ses contributions majeures et son rôle dans l’histoire de France.

Les Origines Modestes d’une Femme Ambitieuse

Une Jeunesse Prometteuse

Jeanne Antoinette Poisson naît le 29 décembre 1721 à Paris, dans une famille bourgeoise. Son éducation est soignée, grâce au soutien financier d’un riche protecteur, ce qui lui permet de développer ses talents en arts, musique et conversation, des qualités essentielles pour briller à la cour.

Un Mariage Stratégique

En 1741, elle épouse Charles-Guillaume Le Normant d’Étiolles, un mariage qui renforce sa position sociale. C’est durant cette période qu’elle fréquente les salons parisiens, où elle se fait remarquer pour son esprit vif et sa beauté.

La Rencontre avec Louis XV

Une Entrée à la Cour

En 1745, Jeanne attire l’attention du roi Louis XV lors d’un bal masqué. Séduit par son charme et son intelligence, le roi la fait installer à Versailles. Rapidement, elle obtient le titre de marquise de Pompadour, officialisant son rôle de favorite royale.

Une Favorite Pas Comme les Autres

Contrairement à d’autres favorites, Madame de Pompadour ne se limite pas à une relation sentimentale. Elle devient une confidente et conseillère politique du roi, influençant des décisions importantes, notamment dans les affaires diplomatiques et culturelles.

Une Protectrice des Arts et des Lettres

Une Mécène Incontournable

Madame de Pompadour est une grande protectrice des arts. Elle soutient des artistes tels que François Boucher et des philosophes comme Voltaire. Son goût pour l’architecture et le design se manifeste dans la construction de bâtiments emblématiques, comme le Petit Trianon.

L’Art de Vivre à la Française

Sous son influence, le style rococo atteint son apogée. Elle favorise le développement des manufactures royales, notamment celle de Sèvres, qui produit des porcelaines luxueuses. Sa passion pour l’élégance et l’innovation contribue à façonner l’image raffinée de la cour de Versailles.

Une Figure Contestée

Les Critiques et la Jalousie

Madame de Pompadour ne fait pas l’unanimité à la cour. Issue de la bourgeoisie, elle est souvent critiquée par l’aristocratie, qui lui reproche son ascension fulgurante et son influence sur le roi. Malgré cela, elle maintient sa position grâce à sa finesse et à son sens politique.

Un Rôle Politique Controversé

Bien qu’elle ne soit pas officiellement impliquée dans le gouvernement, son rôle de conseillère suscite des débats. Certains la blâment pour des décisions militaires ou économiques, tandis que d’autres saluent son pragmatisme et son soutien aux Lumières.

Le Déclin et l’Héritage

Les Dernières Années

Madame de Pompadour souffre de problèmes de santé dans ses dernières années. Elle meurt en 1764 à l’âge de 42 ans, laissant Louis XV profondément attristé. Son décès marque la fin d’une époque, mais son influence perdure.

Une Héritière des Lumières

Son mécénat et son rôle à la cour ont façonné une partie de l’héritage culturel français. Aujourd’hui encore, elle est reconnue comme une figure emblématique de l’art, de la mode et de la diplomatie du XVIIIe siècle.

La Favorite qui Changea Versailles

Jeanne Antoinette Poisson, dite Madame de Pompadour, incarne l’intelligence et l’élégance à la cour de Louis XV. Par son ascension exceptionnelle et son impact durable sur les arts et la politique, elle reste une figure incontournable de l’histoire française.

Le mariage de Charles II le Chauve, roi de Francie occidentale, et d’Ermentrude d’Orléans en 842 marque un événement clé de l’histoire carolingienne. Bien plus qu’une simple union, ce mariage incarne une alliance stratégique visant à consolider le pouvoir royal et à stabiliser le royaume dans une période de bouleversements politiques et territoriaux. Cet article explore les origines de cette union, son contexte historique et ses répercussions pour le royaume franc.

Le Contexte Historique

Une Europe Divisée

Au IXe siècle, l’empire carolingien est en proie à de nombreuses divisions. Après la mort de Charlemagne, ses successeurs peinent à maintenir l’unité de l’empire face aux tensions internes et aux menaces extérieures, notamment les invasions vikings. Charles II, surnommé le Chauve, hérite de la Francie occidentale, un royaume instable et convoité.

Les Enjeux d’une Union

Dans ce contexte, le mariage de Charles II est une décision hautement stratégique. En épousant Ermentrude d’Orléans, issue d’une famille noble influente, Charles renforce sa légitimité et s’assure le soutien d’alliés puissants pour asseoir son autorité sur son royaume.

Charles II le Chauve et Ermentrude : Portraits Croisés

Charles II, un Roi en Lutte

Né en 823, Charles II est le petit-fils de Charlemagne et le fils de Louis le Pieux. Son règne est marqué par des luttes incessantes pour maintenir le contrôle de ses terres face à ses frères et autres prétendants. Malgré son surnom de "Chauve", qui reflète une possible calvitie prématurée ou un sobriquet ironique, Charles se distingue par sa persévérance et ses talents politiques.

Ermentrude, une Reine Respectée

Ermentrude d’Orléans, née en 830, est la fille d’Eudes d’Orléans, un comte influent. Sa noblesse et son éducation en font une épouse de choix pour Charles. En plus d’apporter une alliance précieuse, Ermentrude joue un rôle actif en tant que reine, notamment dans le soutien aux institutions religieuses.

Le Mariage et ses Conséquences

La Cérémonie

Le mariage de Charles et d’Ermentrude est célébré en 842, probablement dans une ambiance solennelle et entouré des grandes figures du royaume. Cette union symbolise la continuité dynastique et marque un moment d’unité dans un royaume fragmenté.

Une Descendance Prometteuse

De leur union naîtront plusieurs enfants, dont certains joueront un rôle clé dans la politique européenne. Leur fils Louis II, dit "le Bègue", succèdera à Charles et perpétuera la dynastie carolingienne. Leur descendance renforce ainsi le rôle central de leur lignée dans l’histoire médiévale.

L’Héritage de l’Union

Une Reine Engagée

Ermentrude n’est pas seulement une figure passive. Elle s’implique activement dans la vie religieuse du royaume, fondant ou soutenant plusieurs abbayes. Son rôle contribue à la consolidation de l’influence de l’Église dans la politique carolingienne.

Une Alliance Durable

Le mariage de Charles et Ermentrude représente une étape importante dans la stabilisation du pouvoir royal en Francie occidentale. Bien que leur règne soit ponctué de conflits, cette union permet de renforcer le réseau d’alliances qui soutient la monarchie carolingienne.

Une Alliance Stratégique au Cœur du Moyen Âge

Le mariage de Charles II le Chauve et d’Ermentrude d’Orléans est bien plus qu’un simple événement familial : il illustre la complexité des alliances politiques et dynastiques à l’époque carolingienne. Cette union, qui allie stratégie et continuité dynastique, a permis à Charles de consolider son règne dans une période de grandes turbulences. Leur héritage, tant politique que religieux, continue de témoigner de l’importance de cette union royale dans l’histoire médiévale européenne.

L'année 1499 est marquée par un événement d'une importance capitale dans l'histoire de la France et de l'Europe : les noces d'Anne de Bretagne. Cette union stratégique ne se contente pas d'unir deux individus, mais scelle également des alliances politiques cruciales et influence le destin de plusieurs royaumes. Anne de Bretagne, héritière du duché de Bretagne, joue un rôle central dans cette période tumultueuse, incarnant à la fois la grâce royale et l'habileté diplomatique. Cet article explore les circonstances entourant ces noces historiques, le profil d’Anne de Bretagne, les détails de la cérémonie, ainsi que les répercussions politiques et culturelles qui en découlent.

Contexte Historique en 1499

La France à la Fin du Moyen Âge

En 1499, la France est en pleine transition, marquée par la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Le royaume cherche à consolider son pouvoir face aux rivalités internes et aux menaces extérieures. Les alliances matrimoniales deviennent des outils essentiels pour renforcer les liens politiques et sécuriser les frontières.

Le Duché de Bretagne

Le duché de Bretagne, situé à l'extrémité ouest de la France, possède une autonomie considérable et représente une région stratégique tant sur le plan économique que militaire. La Bretagne, riche de ses ports et de ses ressources, est un partenaire de choix pour toute monarchie souhaitant étendre son influence.

Anne de Bretagne – Portrait d'une Héritière

Jeunesse et Formation

Anne de Bretagne naît en 1477, héritière légitime du duché de Bretagne après la mort prématurée de son père, François II, duc de Bretagne. Élevée dans un environnement royal, Anne reçoit une éducation soignée, mêlant savoir politique, artistique et culturel, qui la prépare à assumer ses futures responsabilités.

Héritage et Aspirations

À la mort de son père en 1488, Anne devient duchesse à l'âge de 11 ans. Sa position fait d'elle une figure clé dans les jeux de pouvoir entre la France et l'Angleterre. Ses mariages sont envisagés non seulement comme des unions personnelles mais aussi comme des leviers politiques pour garantir l'indépendance et la prospérité de la Bretagne.

Les Noces d’Anne de Bretagne

Le Mariage avec Maximilien Ier

En 1491, Anne épouse Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique. Cette alliance vise à fortifier les liens entre la Bretagne et les puissances européennes. La cérémonie, fastueuse et symbolique, se déroule dans un contexte de renforcement des alliances et de projection de pouvoir.

Les Cérémonies et Traditions

Les noces d'Anne sont marquées par des cérémonies élaborées, intégrant des éléments de la culture bretonne et impériale. Les festivités incluent des processions, des banquets somptueux et des représentations artistiques, reflétant l'importance de l'événement sur le plan politique et social.

Symbolisme et Diplomatie

Le mariage d’Anne avec Maximilien est riche en symbolisme. Il représente l’union de deux puissances, renforçant la position de la Bretagne tout en offrant une stabilité politique à Anne. Cet événement est également utilisé comme un outil diplomatique pour apaiser les tensions et établir des alliances durables.

Impacts Politiques et Diplomatiques

Consolidation du Pouvoir

Les noces d’Anne de Bretagne contribuent à la consolidation du pouvoir en France et à l’émergence d’une Bretagne plus intégrée au royaume. L’alliance avec Maximilien renforce la position de la France face à ses rivaux européens, notamment l'Angleterre.

Influence sur les Relations Européennes

Le mariage d’Anne influence les dynamiques politiques en Europe, facilitant des alliances stratégiques et des accords commerciaux. La Bretagne, en tant que partenaire allié, joue un rôle crucial dans le réseau diplomatique de la France.

Héritage Culturel

Les noces laissent un héritage culturel durable, inspirant des œuvres d’art, des légendes et des traditions qui perdurent au fil des siècles. Elles symbolisent également le pouvoir de l’union matrimoniale dans la construction et la préservation des alliances politiques.

Héritage des Noces d’Anne de Bretagne

Impact sur la Bretagne

L’union d’Anne avec Maximilien renforce l’identité bretonne tout en la reliant étroitement au destin de la France. La Bretagne bénéficie de cette alliance par des investissements dans l’infrastructure, l’économie et la culture, favorisant son développement.

Influence sur les Successeurs

Les mariages stratégiques d’Anne servent de modèle pour les générations futures, démontrant l’importance des alliances matrimoniales dans la politique européenne. Son héritage inspire des stratégies diplomatiques utilisées par les monarques suivants.

Mémoire Historique

Les noces d’Anne de Bretagne sont commémorées dans les annales historiques et continuent d’être étudiées comme un exemple emblématique des alliances politiques du Moyen Âge tardif. Elles symbolisent l’intersection entre le pouvoir personnel et les dynamiques géopolitiques.

Un Mariage au Cœur des Alliances Européennes

Les noces d’Anne de Bretagne en 1499 représentent un moment charnière dans l’histoire de la France et de l’Europe. Au-delà de l’union de deux individus, cet événement incarne les stratégies politiques et diplomatiques de l’époque, illustrant comment les mariages royaux pouvaient influencer le destin des nations. Anne de Bretagne, en tant que duchesse et épouse impériale, laisse un héritage complexe et durable, reflet de sa capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses du pouvoir médiéval. Cet événement historique continue de résonner comme un exemple de l’importance des alliances matrimoniales dans la construction des États modernes.

Le 4 décembre 1642, la France perd l'un de ses plus grands hommes d'État, le Cardinal Richelieu, ministre principal du roi Louis XIII. Stratège politique hors pair, il a marqué l’histoire de France en consolidant l’autorité royale et en façonnant la politique intérieure et extérieure du royaume. Sa mort met fin à une ère où le pouvoir royal, soutenu par sa vision ambitieuse, a été renforcé. Cependant, son héritage reste complexe, entre réformes et conflits, et son influence se ressent bien au-delà de son décès.

Le Cardinal Richelieu : Une Ascension Imparable

Un homme de foi et de pouvoir

Né en 1585, Armand-Jean du Plessis de Richelieu est d'abord destiné à une carrière ecclésiastique. Il devient évêque, puis cardinal, tout en cultivant de solides liens avec la cour royale. Rapidement, il s’impose comme un conseiller influent auprès du roi Louis XIII. À cette époque, la France est déchirée par des conflits internes, notamment entre les protestants et les catholiques, et le pouvoir royal est affaibli par des factions rivales.

Architecte de la monarchie absolue

Richelieu devient ministre principal en 1624 et met en œuvre une série de réformes pour renforcer l'autorité centrale. Par son habileté politique, il s'assure que le roi exerce un pouvoir absolu, réduisant l’influence des nobles et de la noblesse de robe tout en soutenant une politique étrangère audacieuse. C’est sous son égide que la France entre en guerre contre les Habsbourg dans le cadre de la guerre de Trente Ans, visant à affirmer son rôle de puissance européenne.

La Mort du Cardinal Richelieu : Un Vide de Pouvoir

Une fin marquée par la maladie

Richelieu souffre pendant plusieurs années de problèmes de santé, notamment de la goutte et de douleurs chroniques. En 1642, affaibli par sa maladie, il se retire progressivement des affaires de l'État. Le 4 décembre 1642, il succombe à sa maladie à l’âge de 57 ans. Sa mort crée un vide de pouvoir au sein de la cour, laissant la France dans l'incertitude quant à l'avenir de ses réformes et de sa politique étrangère.

Un héritage inachevé

Au moment de sa mort, Richelieu laisse derrière lui un royaume plus centralisé, mais également une France fragilisée par des tensions internes et des ennemis extérieurs. Son décès survient alors que de nombreuses de ses politiques et réformes sont encore en cours, et qu’il n’a pas pu achever la pacification de certaines régions du royaume ni finaliser ses ambitions en matière de politique étrangère.

L’Héritage et les Répercussions de Richelieu

Un pouvoir consolidé, mais fragile

L’une des principales réussites de Richelieu fut d'avoir consolidé l’autorité du roi en éradiquant les factions qui menaçaient l'unité du royaume, telles que les protestants ou les grands seigneurs. Il réussit à instaurer un État centralisé, ce qui facilitera le développement de la monarchie absolue sous Louis XIV. Toutefois, ses méthodes autoritaires ont aussi laissé un climat de méfiance et de division parmi les nobles et une partie de la population.

Une politique étrangère audacieuse

Richelieu laisse également une marque indélébile dans la politique extérieure de la France. Son intervention dans la guerre de Trente Ans a permis à la France de prendre une place prépondérante dans la politique européenne. Il a aussi permis à la France de contrer l’influence des Habsbourg et de renforcer ses alliances avec les puissances protestantes de l’époque, notamment la Suède.

La mise en place de la Compagnie des Indes

Un autre aspect moins connu de son héritage est sa création de la Compagnie des Indes, une initiative qui visait à développer le commerce colonial et à étendre les intérêts économiques français outre-mer. Bien que cette initiative n'ait pas eu un succès immédiat, elle jeta les bases de l'expansion impériale française à venir.

La Mort du Cardinal, mais un Héritage Vivant

Bien que la mort du Cardinal Richelieu ait marqué la fin d’un chapitre important de l’histoire de France, son héritage perdure à travers la consolidation du pouvoir royal et les bases qu’il a posées pour la monarchie absolue. Sa vision de la politique, tant intérieure qu’extérieure, a façonné les contours de la France moderne. Après sa mort, son rôle dans l’histoire reste profondément influent, et les réformes qu'il a instaurées continuent de résonner dans les siècles suivants.

Le sacre de Saint Louis, en 1237, est l’un des événements les plus marquants de l’histoire de France, non seulement parce qu’il marque l’accession au trône de Louis IX, mais aussi par son impact symbolique et religieux. Ce sacre, qui se déroule dans le contexte de la France médiévale du XIIIe siècle, est chargé de significations profondes, associant la royauté au pouvoir divin et affirmant l’autorité royale sur le royaume. Saint Louis deviendra l’un des plus célèbres monarques de l’histoire de France, notamment pour sa piété et son engagement envers la justice. Cet article examine le sacre de Saint Louis sous plusieurs angles, en mettant en lumière son importance dans l’histoire du royaume et dans la construction du mythe du roi chevalier.

Le Contexte Politique et Religieux du Sacre

La France au début du XIIIe siècle

À la naissance de Louis IX en 1214, la France est un royaume puissant, mais encore en plein processus de centralisation. Son père, Louis VIII, lutte pour maintenir l’autorité de la couronne face aux seigneurs féodaux et aux prétentions des Anglais en Normandie. À sa mort prématurée en 1226, Louis IX, alors âgé de 12 ans, accède au trône. Ce contexte marque une époque où la monarchie doit affirmer son autorité face à des enjeux internes et externes, et où l’Église joue un rôle central dans le processus de sacre.

La place du sacre dans la légitimité royale

Le sacre d’un roi était, à l’époque médiévale, un acte à la fois religieux et politique. Il ne suffisait pas d’être couronné pour régner ; la bénédiction divine était essentielle pour légitimer le pouvoir. Le sacre de Louis IX, effectué à Reims par l’archevêque, est donc un acte fondateur qui établit sa légitimité en tant que souverain, non seulement en France, mais également aux yeux de Dieu et de l’Église.

Le Rituel du Sacre de Saint Louis

Le rôle de l’Église et du clergé

L’Église joue un rôle déterminant dans le sacre, non seulement par l’acte religieux lui-même, mais aussi en organisant l’événement selon un protocole strict. L’archevêque de Reims, responsable du sacre des rois de France, bénit le souverain et lui remet les insignes royaux : la couronne, le sceptre et l’épée. Ces symboles ont tous un pouvoir mystique qui transcende leur valeur matérielle, marquant l’intention divine de guider le roi dans son rôle de protecteur de la foi chrétienne.

Le moment solennel et les symboles du sacre

Le sacre de Louis IX est riche en symboles. Lors de la cérémonie, il reçoit le Saint Chrême, une huile consacrée utilisée pour l’onction royale, une symbolique forte de l’infusion de la grâce divine. Le roi est ainsi présenté non seulement comme un souverain, mais aussi comme un « chrétien par excellence », voué à la justice et à la protection de l’Église.

Saint Louis, le Roi Juste et Pieux

La dimension religieuse du règne de Saint Louis

Une fois couronné, Saint Louis ne se contente pas de régner en tant que souverain temporel, mais se veut aussi un modèle de vertu chrétienne. Son engagement envers la foi et la justice transforme son règne. Saint Louis est avant tout un roi pieux, qui se lance dans des croisades et cherche à défendre le royaume de Dieu sur Terre. Son orientation religieuse est marquée par son souci de la réconciliation et de la paix, même au sein de son propre royaume.

Les réformes sociales et judiciaires

Sous le règne de Louis IX, la France connaît une période de réformes importantes, notamment dans le domaine judiciaire. Le roi cherche à imposer une justice équitable et accessible à tous. Il instaure des ordonnances, crée des tribunaux et œuvre pour l’abolition de certaines injustices sociales, renforçant son image de roi juste, soucieux de défendre les plus faibles et de rendre la justice au nom de Dieu.

L’Héritage du Sacre de Saint Louis

La construction du mythe de Saint Louis

Le sacre de Louis IX a marqué le début d’un règne qui a contribué à forger la légende du roi saint. Son engagement envers la foi, sa gestion prudente du royaume et ses croisades ont fait de lui une figure emblématique. À sa mort en 1270, il est canonisé par l’Église, et son sacre devient le symbole de la royauté française, associant le pouvoir royal à la divinité. Saint Louis devient ainsi un modèle de souveraineté chrétienne, une image de ce que doit être un roi juste et pieux.

L'impact sur la monarchie française

Le sacre de Louis IX et son héritage ont un impact durable sur la monarchie française. L’idéologie du roi thaumaturge, ou roi guérisseur, se développe, et les rois suivants s’efforcent d’incarner cette image de souverain saint et juste. Le sacre de Louis IX renforce l’idée que la royauté française est investie d’une mission divine, une notion qui marquera profondément l’histoire politique et religieuse du royaume.

Un Roi Sacré pour la France

Le sacre de Saint Louis ne fut pas seulement un acte symbolique, mais un moment fondateur dans l’histoire de la France médiévale. Il marquait l’ascension d’un roi dont l’idéal chrétien et les réformes sociales allaient façonner l’image de la monarchie française pour les siècles à venir. Saint Louis, par son sacre, a posé les bases de ce que serait la royauté française, alliant pouvoir temporel et mission divine, et son héritage reste un modèle de gouvernance et de justice.

La mort de Clovis, roi des Francs, en 511 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Europe médiévale. Son règne, débuté à la fin du Ve siècle, a jeté les bases du royaume des Francs, qui allait évoluer pour devenir l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Cependant, la fin de sa vie ne signifie pas seulement la fin d'une époque, mais également l'émergence d'un héritage durable qui façonnera les siècles à venir. Cet article explore l'importance de la mort de Clovis dans le cadre de la naissance de la France médiévale et son influence sur la dynastie mérovingienne et la chrétienté.

Clovis, un Roi Visionnaire

Clovis, né autour de 466, devient roi des Francs saliens en 481, à un âge précoce. Son ascension au pouvoir est marquée par des victoires militaires et une habileté politique qui lui permettent d'unifier diverses tribus franques sous sa couronne.

L'Expansion du Royaume des Francs

Clovis a marqué son époque par son talent militaire et stratégique. En dépit des luttes internes et des conflits avec les autres peuples germaniques, il parvient à étendre considérablement son royaume, en annexant de vastes territoires, notamment ceux des Wisigoths et des Alamans, consolidant ainsi une domination quasi totale sur l’ouest de l’Europe.

L’Adoption du Christianisme

Un événement fondamental de son règne est sa conversion au christianisme vers l'an 496, après sa victoire sur le roi des Alamans, Childeric. Son baptême à Reims par l'évêque Remi est souvent perçu comme un acte stratégique, renforçant son pouvoir en tant que roi des Francs tout en marquant le début d'une alliance forte avec l'Église catholique, ce qui contribuera à l'essor du christianisme en Europe.

La Mort de Clovis – Un Royaume Fragmenté

La mort de Clovis en 511, à l’âge d'environ 45 ans, survient après un règne de près de 30 ans. Ce moment marque la fin d'une ère où le roi des Francs a su imposer son autorité, mais également le début de la déstabilisation progressive du royaume.

La Division du Royaume

À sa mort, Clovis laisse un royaume divisé entre ses quatre fils, Theuderic, Clodomir, Childebert et Clotaire, conformément à la coutume franque de partager les territoires entre les héritiers. Cette division marque un affaiblissement de l'unité du royaume et donne lieu à des rivalités fratricides qui fragmenteront peu à peu le pouvoir central.

Les Luttes pour le Pouvoir

Les conflits internes et les luttes de pouvoir entre les fils de Clovis ont des répercussions sur l'unité du royaume. Les affrontements entre les différents royaumes francs marquent la première phase d’une succession instable, mais cette fragmentation ne fait pas disparaître l’héritage de Clovis. Au contraire, elle prépare le terrain pour une dynastie capable de se redéfinir au fil des siècles.

L'Héritage de Clovis – Une Dynastie Durable

Malgré la fragmentation du royaume, la figure de Clovis et ses réalisations perdurent au-delà de sa mort. Son héritage ne se limite pas à l’unification des Francs ou à la conversion au christianisme, il est également ancré dans la naissance d'une future nation européenne.

Le Rôle des Mérovingiens

L'héritage de Clovis s'inscrit à travers la dynastie mérovingienne qu’il fonde. Bien que ses descendants aient souvent été divisés par des luttes internes, la ligne mérovingienne continuera de jouer un rôle essentiel dans la consolidation du royaume des Francs jusqu’à l’arrivée des Carolingiens au VIIIe siècle, marquant ainsi la transition vers l’Europe médiévale.

Le Christianisme comme Fondement du Pouvoir

L'alliance avec l'Église catholique, initiée par Clovis, reste l'un des aspects les plus marquants de son héritage. Cette conversion offre aux Francs une légitimité religieuse et politique qui renforcera leur autorité au sein de l'Europe chrétienne. Le rôle du clergé catholique dans l’administration du royaume et la propagation du christianisme est un legs durable de la vision de Clovis.

Fin d'une Ère, Début de l'Héritage

La mort de Clovis n’a pas seulement marqué la fin d'un roi ou d'une époque, elle a aussi ouvert la voie à l’émergence d’un héritage durable. Bien que le royaume des Francs se soit fragmenté après sa disparition, l’unité fondée par Clovis, combinée à son rôle de porteur du christianisme en Europe, a forgé les bases de ce qui allait devenir l’identité médiévale européenne. Son influence dépasse les limites de son règne et continue d'influencer la formation de l'Empire carolingien et la construction de la future France.

Le mariage entre Louis XIII de France et l'Infante Anne d'Autriche, en 1615, marque un tournant majeur dans l'histoire de la monarchie française. Bien plus qu'une simple union matrimoniale, cet événement a joué un rôle stratégique dans le contexte des relations franco-espagnoles et dans l'affirmation du pouvoir royal. Cette alliance a permis de renforcer les positions diplomatiques de la France tout en posant les bases de la future ascension de la France sous le règne de Louis XIV.

Contexte Diplomatique et Politique du Mariage

Une Alliance Nécessaire

Au début du XVIIe siècle, la France et l'Espagne étaient des puissances rivales, mais aussi des alliées paradoxales. Le mariage entre Louis XIII, alors âgé de 14 ans, et Anne d'Autriche, une infante espagnole, répondait avant tout à des considérations politiques. La guerre de Trente Ans menaçait de perturber l'équilibre européen, et cet union visait à sécuriser la paix entre ces deux royaumes.

Les Intérêts de la Couronne Française

Le mariage visait également à limiter l'influence des Habsbourg, dynastie régnante en Espagne, sur les affaires européennes. Louis XIII, sous la tutelle de son ministre le cardinal de Richelieu, devait renforcer la position de la France en Europe en consolidant la paix avec l'Espagne et en s'assurant que la monarchie française restait stable face à ses nombreux ennemis.

Le Mariage : Une Union Souterraine de la Politique et de l'Amour

Une Rencontre Imposee par la Politique

Le mariage a été arrangé dès 1612, alors que les deux jeunes souverains étaient encore adolescents. Bien que ce fut une union d’abord motivée par la diplomatie, l’histoire raconte que les époux développèrent progressivement une affection mutuelle, malgré les difficultés initiales d’adaptation. Louis XIII, marqué par la solitude et une relation distante avec sa mère, Marie de Médicis, se trouva dans une position fragile, d’autant plus que sa jeune épouse ne parlait pas la langue française.

L'Arrivée d'Anne d'Autriche en France

Le voyage d’Anne d'Autriche à travers les Pyrénées pour rejoindre la France en 1615 fut un événement marquant, symbolisant l’engagement de l’Espagne dans ce mariage. Le cérémonial de cette entrée en France fut grandiose et témoigna de la solennité de l’alliance. Anne d’Autriche, bien que venant d’un milieu royal européen, dut surmonter plusieurs défis pour s’intégrer à la cour de France.

Conséquences à Long Terme de l'Union

Les Héritiers du Mariage : L'Avènement de Louis XIV

L'une des conséquences majeures de cette union fut la naissance de Louis XIV en 1638, le "Roi Soleil". Ce futur monarque allait redéfinir la France et marquer l’histoire européenne. L’alliance franco-espagnole avait ainsi permis à la France d’obtenir un héritier tant attendu, ce qui renforçait sa légitimité sur la scène internationale.

La Stabilisation de la Monarchie Française

Au-delà des aspects dynastiques, cette union contribua à la stabilité politique de la France. Louis XIII, sous l'influence de son épouse et de son ministre Richelieu, réussit à affirmer la centralisation du pouvoir royal, même si son règne fut marqué par des tensions internes, notamment avec les nobles et les protestants.

Une Alliance Décisive pour la France

Le mariage de Louis XIII et Anne d’Autriche fut bien plus qu’une simple alliance entre deux royaumes ; il fut le catalyseur d’une nouvelle ère pour la monarchie française, marquée par l’émergence de Louis XIV et la consolidation de l'autorité royale. Cette union diplomatique, fondée sur des intérêts politiques stratégiques, préfigura la grande puissance que deviendrait la France sous le règne de son fils, le "Roi Soleil".

Louis VIII, fils de Philippe Auguste et roi de France, reste un souverain moins connu que son illustre père ou son fils, Louis IX (Saint Louis). Pourtant, des anecdotes surprenantes parsèment son règne et sa vie privée, notamment celle où il aurait refusé de passer une nuit avec une vierge. Cet épisode intrigue autant qu’il interpelle, révélant des aspects peu explorés de la personnalité de ce monarque médiéval et de la société dans laquelle il vivait.

Louis VIII, un roi pieux et guerrier

Le contexte historique

Louis VIII monta sur le trône en 1223 après avoir servi comme héritier durant le règne militaire et diplomatique de Philippe Auguste. Il hérite d’un royaume en pleine expansion, marqué par des conflits avec l’Angleterre et les Cathares. En tant que roi, Louis VIII poursuivit ces campagnes, adoptant une politique guerrière mais pieuse, fidèle aux valeurs chrétiennes de son époque.

Un roi profondément religieux

Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Louis VIII était connu pour sa ferveur religieuse. Cette piété ne s’arrêtait pas aux seules questions spirituelles, mais imprégnait aussi sa conduite personnelle, influençant ses décisions, même dans sa vie conjugale.

Le refus de la virginité – une anecdote révélatrice

L’origine de l’histoire

L’histoire du refus de Louis VIII de coucher avec une vierge provient de récits médiévaux et de chroniques qui relatent des événements significatifs de la vie de la noblesse. Bien que les détails varient, ce récit intrigue, car il révèle un comportement atypique pour un roi de son époque, où les liaisons amoureuses, même extraconjugales, étaient souvent tolérées.

Un acte de moralité ou de superstition ?

Les motivations derrière ce refus sont sources de spéculations. Certains historiens pensent qu’il s’agit d’un acte de piété, Louis VIII souhaitant respecter la chasteté de cette jeune femme. D’autres voient en cela une superstition, liée aux croyances médiévales qui attribuaient des pouvoirs mystérieux à la virginité. Peut-être cherchait-il simplement à préserver une certaine pureté spirituelle.

L’importance de la morale et de la piété au Moyen Âge

La place de la virginité dans la société médiévale

Au Moyen Âge, la virginité revêtait une importance particulière, surtout dans les classes nobles et royales. La pureté des femmes, en particulier, était considérée comme un symbole de vertu, et les vierges étaient souvent vénérées ou protégées par les lois de l’époque.

La chasteté au cœur de la religion et de la morale

Dans une époque où le christianisme imprégnait tous les aspects de la vie, la chasteté et la maîtrise de soi étaient des vertus essentielles pour les souverains. Louis VIII, en refusant cette union, aurait ainsi manifesté une volonté d’appliquer à sa vie privée les valeurs spirituelles et morales qu’il défendait publiquement.

L'héritage de Louis VIII et son influence sur la monarchie française

Un roi à contre-courant des mœurs de son temps

Louis VIII, en refusant cet acte, démontre un contraste frappant avec certains souverains de son époque, pour qui la virilité et les conquêtes amoureuses étaient des signes de puissance. Son attitude pourrait donc être vue comme un modèle de royauté morale, orientée vers une forme de gouvernance pieuse et éthique.

Une lignée marquée par la piété

Cet événement de la vie de Louis VIII préfigure peut-être l’image pieuse de son fils, Louis IX, plus tard connu sous le nom de Saint Louis. Ce dernier, bien que lui aussi souverain guerrier, était célèbre pour sa piété et ses valeurs morales, marquant la continuité d’une tradition de foi au sein de la monarchie capétienne.

L’anecdote du refus de Louis VIII de passer une nuit avec une vierge est un épisode intrigant qui questionne sur la morale et les convictions religieuses de ce roi méconnu. Plus qu’une simple curiosité historique, cette histoire révèle les tensions entre le devoir royal et les valeurs spirituelles au sein de la cour française médiévale. Ce refus incarne peut-être, en fin de compte, une forme de dévotion unique dans la longue lignée des souverains français, rappelant l’importance de la piété au cœur même du pouvoir.

Philippe IV, surnommé "Philippe le Bel" pour sa beauté, règne sur la France de 1285 à 1314. Ce roi capétien, souvent décrit comme un monarque déterminé et inflexible, marque profondément l'histoire de la France. Il est connu pour ses réformes administratives, ses conflits avec le pape, et surtout pour la dissolution de l’Ordre des Templiers. Ce souverain, à la fois visionnaire et controversé, a posé les bases de l’État moderne en renforçant l’autorité royale et en centralisant le pouvoir. Son règne représente un tournant dans l'évolution du royaume de France vers une monarchie forte.

L’ascension de Philippe le Bel

Origines et montée au pouvoir

Né en 1268, Philippe IV est le fils de Philippe III le Hardi et d’Isabelle d’Aragon. Il monte sur le trône en 1285, à la mort de son père, et hérite d’un royaume en pleine expansion territoriale et politique. Dès son accession au trône, Philippe se montre déterminé à renforcer le pouvoir royal.

Le début d’un règne marqué par l’affirmation du pouvoir

Philippe le Bel commence son règne avec des ambitions claires : il veut instaurer une autorité royale incontestée en France et contrôler les différents pouvoirs qui lui font obstacle, y compris l’Église et la noblesse. Très vite, il met en place des réformes qui montrent sa volonté de créer un pouvoir centralisé.

Les réformes administratives et financières

La modernisation de l’administration

Sous Philippe le Bel, l’administration royale est restructurée. Le roi crée plusieurs conseils spécialisés (Conseil du roi, Parlement de Paris, Cour des comptes) pour renforcer le contrôle sur le royaume et rationaliser le gouvernement. Cette organisation inspire les administrations futures et crée les bases d’un État moderne.

La fiscalité et la monnaie royale

Face aux dépenses croissantes de son royaume, Philippe le Bel institue de nouvelles taxes, notamment sur les produits de consommation courante. Il cherche aussi à contrôler la monnaie en créant une monnaie royale stable, mais ses manipulations monétaires fréquentes conduisent à une inflation qui affecte durement les sujets du royaume. Ces réformes monétaires sont impopulaires et entraînent des tensions sociales, mais elles montrent aussi la volonté du roi de renforcer le contrôle économique.

Les tensions avec l’Église et le pape Boniface VIII

Un conflit pour la suprématie entre l’Église et la monarchie

Philippe le Bel entre en conflit avec le pape Boniface VIII sur la question des impôts du clergé. Le roi estime que l’Église doit contribuer aux finances royales, surtout en période de guerre. Boniface VIII, cependant, s’oppose à cette idée, affirmant la suprématie du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel.

L’attentat d’Anagni et la soumission du Saint-Siège

En 1303, le conflit culmine avec l’attentat d’Anagni, où des hommes de Philippe tentent de capturer le pape. Cet événement, bien que symbolique, montre l’audace de Philippe le Bel. Après la mort de Boniface VIII, le roi parvient à influencer l’élection de Clément V, un pape favorable à la France, et obtient même la création d’un siège pontifical à Avignon. Ce transfert marque le début de la période du "Papauté d’Avignon", qui renforce l’influence française sur le Saint-Siège.

La chute des Templiers

Les causes de la persécution des Templiers

En 1307, Philippe le Bel ordonne l’arrestation de tous les Templiers en France, les accusant d’hérésie, de blasphème, et de divers autres crimes. Si certaines de ces accusations semblent fabriquées, la véritable motivation du roi semble être d’accéder aux richesses de l’Ordre et de renforcer son pouvoir.

Un procès controversé et la fin d’un ordre légendaire

Les Templiers sont soumis à des tortures et des interrogatoires afin de les faire avouer. Le Grand Maître de l’Ordre, Jacques de Molay, finit par être brûlé vif en 1314. Cet acte marque la fin de l’Ordre des Templiers et témoigne de l’autorité implacable de Philippe le Bel, qui ne tolère aucune concurrence à son pouvoir, même spirituelle ou financière.

L’héritage de Philippe le Bel

Un royaume centralisé et une monarchie renforcée

Philippe le Bel laisse derrière lui un royaume transformé. Sa politique de centralisation administrative, bien qu’impopulaire, crée une monarchie puissante et bien organisée. Les réformes qu’il introduit préfigurent l’État centralisé et fort qui caractérisera la France sous les rois suivants.

Un règne controversé aux conséquences durables

Le règne de Philippe le Bel est souvent considéré comme marqué par la tyrannie, mais son impact est indéniable. Les changements qu’il a opérés influencent profondément la France médiévale et créent un modèle pour la centralisation de l’autorité royale. Cependant, son règne laisse aussi un royaume divisé et économiquement affaibli, préfigurant des tensions qui affecteront les générations suivantes.

Le bâtisseur de l’autorité royale en France

Philippe le Bel est un roi à la fois admiré et critiqué pour son ambition et sa fermeté. En consolidant le pouvoir royal, il a contribué à la naissance de l’État moderne et a laissé une marque indélébile sur l’histoire de la France. Sa détermination et ses méthodes, parfois brutales, reflètent un moment de transition où la monarchie s’affirme comme l’institution centrale du royaume. Sa politique, bien que controversée, établit les fondations d’un État fort, capable de résister aux crises futures.

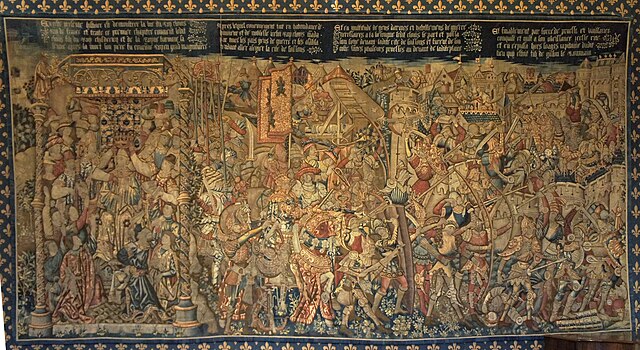

En pleine Guerre de Cent Ans, alors que la France est affaiblie par des luttes internes et une succession de défaites face à l'Angleterre, le dauphin Charles prend une décision cruciale qui changera le cours de l'histoire française. Contraint de se réfugier à Bourges, il se proclame roi en 1422, une initiative audacieuse qui marquera le début de la reconquête du royaume et l'affirmation de la souveraineté française. Retour sur cet épisode historique et la destinée de celui que l’on surnommera le « roi de Bourges ».

Contexte historique et les prémices de la crise

La Guerre de Cent Ans : un conflit sans fin

Débutée en 1337, la Guerre de Cent Ans plonge la France et l'Angleterre dans une lutte pour la succession du trône français. Les ambitions des rois d’Angleterre pour le trône de France et les rivalités féodales internes affaiblissent le pays.

Les luttes intestines et l'occupation anglaise

En plus des batailles contre l’Angleterre, la France est divisée par des conflits internes, notamment entre les Armagnacs, partisans du dauphin Charles, et les Bourguignons, alliés des Anglais. Cette division affaiblit le pouvoir central et facilite les avancées anglaises sur le territoire français.

La proclamation de Charles VII à Bourges

Un dauphin en exil

En 1422, après la mort de son père, Charles VI, le dauphin Charles n'est pas encore reconnu comme roi sur l'ensemble du territoire. Exilé à Bourges, il n'a pas accès à Paris, alors sous le contrôle des Anglais et des Bourguignons.

La décision de se proclamer roi malgré les obstacles

Malgré son isolement et les doutes entourant sa légitimité, Charles prend la décision de se proclamer roi sous le nom de Charles VII. En se déclarant souverain depuis Bourges, il marque un acte de défiance envers les forces anglaises et réaffirme son autorité sur le royaume.

Les conséquences symboliques de cette proclamation

Cette proclamation renforce la symbolique de Bourges comme un bastion de résistance française. Aux yeux de nombreux fidèles, Charles devient un roi légitime et résistant face à l’envahisseur, ce qui lui vaut le surnom de "roi de Bourges."

L'impact de la proclamation de Bourges et la reconquête du royaume

Le soutien de Jeanne d'Arc : le tournant décisif

Quelques années après sa proclamation, Charles VII reçoit l'appui de Jeanne d’Arc, qui convainc le roi de lui donner une armée pour libérer Orléans. Cet acte marque le début d'une série de victoires françaises qui inversent la tendance en faveur des forces royales.

La reconquête progressive du territoire

Grâce à la montée en puissance de l'armée française et au soutien populaire, Charles VII parvient à reprendre progressivement le contrôle des territoires occupés. Sa couronne, autrefois remise en question, est maintenant solidifiée par des succès militaires et diplomatiques.

Le triomphe final : le traité d'Arras et le couronnement à Reims

Après plusieurs années de luttes, Charles VII est officiellement couronné roi de France en 1429 à Reims, signant ainsi la fin de la crise de légitimité. Le traité d’Arras en 1435 met fin aux rivalités internes, permettant au roi d'unifier le royaume sous son règne.

Une proclamation royale décisive en pleine Guerre de Cent Ans

La proclamation de Charles VII comme roi à Bourges est un acte décisif dans l’histoire de France, marquant le point de départ d’une reconquête historique face aux Anglais et aux Bourguignons. Charles VII, autrefois surnommé le "roi de Bourges" en raison de son exil, s’impose finalement comme le souverain légitime et victorieux d’un royaume unifié. Par cette décision audacieuse, il amorce le renouveau de la monarchie française et jette les bases de l’État centralisé que l’on connaîtra sous la Renaissance.

Gilles de Rais, aussi connu sous le nom de « Barbe Bleue », est l’une des figures les plus sombres du Moyen Âge français. Ancien compagnon de Jeanne d’Arc, héros de guerre, puis criminel notoire, il incarne la descente tragique d’un noble homme d’armes devenu un assassin. Accusé de multiples meurtres d’enfants et d’actes de sorcellerie, Gilles de Rais est jugé et condamné à mort en 1440. Cet article retrace les étapes de sa vie et les circonstances de sa fin brutale, mêlant histoire, légende, et tragédie.

Qui était Gilles de Rais ?

Un Noble Puissant et Respecté

Gilles de Rais naît en 1405 au sein d’une riche famille noble bretonne, et devient l’un des seigneurs les plus influents de son époque. Sa bravoure au combat et sa loyauté envers le roi de France lui valent d’être nommé Maréchal de France, une distinction prestigieuse.

Un Compagnon d’Armes de Jeanne d’Arc

L’un des moments marquants de la vie de Gilles de Rais est sa participation aux côtés de Jeanne d’Arc dans la guerre de Cent Ans. Héros de la bataille d’Orléans, il gagne en réputation en combattant pour la libération de la France face aux Anglais, un acte qui renforce son aura publique.

La Chute et la Décadence

La Ruine Financière et les Excès

Malgré son prestige militaire, Gilles de Rais tombe dans des dépenses extravagantes, organisant des fêtes somptueuses et entretenant une cour digne d’un prince. En quelques années, sa fortune est dilapidée, et il vend même une partie de son domaine pour financer son train de vie.

L’Attrait pour l’Alchimie et la Sorcellerie

Dans sa quête pour retrouver sa richesse, Gilles de Rais s’intéresse à l’alchimie et la magie. Il s’entoure d’alchimistes et de sorciers dans l’espoir de découvrir le secret de la transmutation des métaux en or. Cet intérêt pour les arts occultes l’entraîne dans des pratiques de plus en plus sinistres.

Les Crimes et la Terreur

Accusations de Meurtres d’Enfants

Au fil des années, les rumeurs de disparitions d’enfants se multiplient autour des domaines de Gilles de Rais. Les habitants commencent à craindre ce seigneur autrefois vénéré, désormais suspecté de tuer et torturer des enfants pour ses expériences occultes et ses rituels.

La Descente dans la Barbarie

Les récits des crimes de Gilles de Rais relatent des actes horrifiants : enlèvements, tortures, assassinats. Ces témoignages, aussi terrifiants que troublants, font de lui l’une des premières figures du « tueur en série » de l’histoire. Il est alors surnommé « Barbe Bleue », rappelant le personnage de conte qui tue ses épouses.

Le Procès et la Condamnation

Arrestation et Inculpation

En 1440, les autorités religieuses et civiles décident d’enquêter sur les agissements de Gilles de Rais. Après une série d’audiences et de confessions, souvent obtenues sous la menace, il avoue ses crimes. La liste des accusations inclut meurtres, sodomie, sorcellerie, et hérésie.

Le Jugement et la Sentence

Le 26 octobre 1440, après un procès public qui fait sensation, Gilles de Rais est condamné à mort pour ses crimes. Il est exécuté par pendaison et incinération à Nantes, marquant la fin d’un homme autrefois admiré, devenu symbole de cruauté.

Héritage et Légende de Barbe Bleue

Légende et Histoire : L’Ambiguïté de Barbe Bleue

Le nom de Gilles de Rais est depuis lors associé au personnage de Barbe Bleue, popularisé par le conte de Charles Perrault. Si le conte dépeint un mari assassinant ses épouses, l’histoire de Gilles de Rais inspire ce mythe en accentuant la dimension tragique et perverse du personnage.

Réhabilitations et Réinterprétations Historiques

Avec le temps, certaines voix tentent de réhabiliter Gilles de Rais, évoquant une possible manipulation de l’Église et des autorités pour s’emparer de ses biens. Cependant, les preuves et témoignages de l’époque pèsent lourdement contre lui, et son nom demeure associé aux actes les plus sombres.

Héros de guerre à criminel sanguinaire

La mort de Gilles de Rais marque la fin de l’un des plus grands scandales judiciaires du XVe siècle. Passé de héros de guerre à criminel sanguinaire, son destin tragique continue de fasciner et d’effrayer. Que ce soit par ses actions ou par la légende qui l’entoure, il reste l’une des figures les plus énigmatiques et sombres de l’histoire française.

La Révolution française, qui débute en 1789, est un des événements les plus marquants de l'histoire moderne. Elle marque la fin de la monarchie absolue, l'avènement de la démocratie et un profond bouleversement des structures sociales et politiques en France. Cet article explore les origines, les principaux événements, les figures clés et les conséquences de cette période tumultueuse qui a non seulement transformé la France, mais a aussi eu des répercussions à travers le monde.

Les Origines de la Révolution Française

La société française d'Ancien Régime

Avant la Révolution, la France était divisée en trois états : le clergé (premier état), la noblesse (deuxième état) et le tiers état, qui représentait la grande majorité de la population. Cette hiérarchie sociale rigide, associée à des inégalités économiques croissantes et à une crise financière, crée un terreau fertile pour le mécontentement.

L'impact des idées des Lumières

Les philosophes des Lumières, tels que Voltaire, Rousseau et Montesquieu, critiquent les institutions traditionnelles et promeuvent les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Leurs écrits inspirent le tiers état à revendiquer des réformes politiques et sociales.

Les Événements Déclencheurs

La convocation des États généraux

Face à la crise financière, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789 pour tenter de résoudre les problèmes fiscaux. C'est un moment clé qui révèle les frustrations du tiers état, qui se sent sous-représenté et ignoré.

La prise de la Bastille

Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille devient un symbole de la résistance contre la tyrannie. Cet événement marque le début de la Révolution et entraîne une vague d'enthousiasme populaire à travers la France.

Les Étapes Clés de la Révolution

L'Assemblée nationale et la Déclaration des droits de l'homme