Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Paris

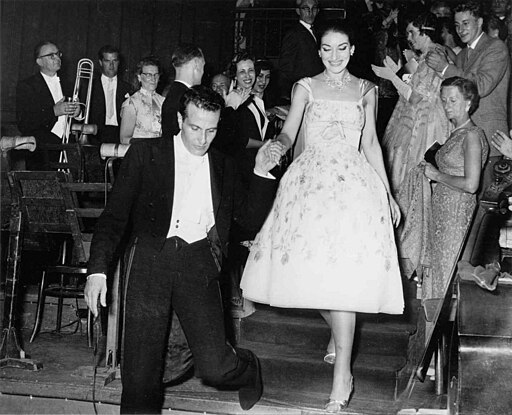

Le 22 mai 1964 reste gravé dans les mémoires comme l’une des dates les plus mythiques de l’histoire de l’opéra français. Ce soir-là, Maria Callas, la « Divina », livra une performance exceptionnelle au Palais Garnier, incarnant la puissance, la technique et l’émotion du bel canto. Retour sur cet événement légendaire qui consacra la diva grecque dans le cœur du public parisien.

Maria Callas : une étoile déjà au zénith

Une carrière forgée dans le feu du drame

Née à New York en 1923 de parents grecs, Maria Callas débute très jeune dans le monde du chant lyrique. Après des débuts difficiles en Grèce, elle perce à l'international grâce à sa voix unique, à la fois puissante et chargée d'émotion. Elle s’impose dans les années 1950 comme la grande prêtresse du bel canto, redonnant vie aux œuvres oubliées de Bellini, Donizetti ou encore Cherubini.

Sa rigueur artistique, son investissement émotionnel et sa présence scénique presque surnaturelle lui valent l’admiration du public comme des critiques.

Un style révolutionnaire

Contrairement à de nombreuses sopranos de son temps, Callas privilégie l’expressivité à la pure virtuosité. Elle transforme chaque rôle en drame humain intense, incarnant des personnages comme Norma, Tosca ou Violetta avec une vérité bouleversante. Sa voix, reconnaissable entre toutes, s’impose autant par ses fêlures que par sa force.

Le Palais Garnier : un temple lyrique à conquérir

L’attente fébrile d’un retour

En 1964, Maria Callas n’est plus aussi présente sur les scènes internationales. Ses apparitions se font rares, et chaque prestation devient un événement. À Paris, l’attente est immense. Callas n’a pas chanté au Palais Garnier depuis 1958, date d’une prestation entachée par des tensions avec la direction.

Mais en cette fin de printemps 1964, les tensions s’apaisent. Sous l'impulsion de Maurice Béjart et de Georges Prêtre, un récital exceptionnel est organisé. Le tout-Paris se presse au Palais Garnier pour entendre une Callas au sommet de son art.

Une soirée d’exception

Le récital du 22 mai 1964 est conçu comme une célébration de la diva. Au programme : des extraits de Bellini, Verdi et Puccini. Accompagnée de l’Orchestre de l’Opéra dirigé par Georges Prêtre, Callas livre une performance d’une intensité rare.

Elle interprète notamment "Casta Diva" (Norma), "Vissi d’arte" (Tosca) et "Addio del passato" (La Traviata). Chacune de ces pièces est accueillie par une ovation. Le public est debout, ému aux larmes.

Une ovation historique

Une communion entre la scène et la salle

À la fin du récital, les applaudissements durent plus de vingt minutes. Callas, visiblement émue, revient plusieurs fois saluer. Les spectateurs jettent des fleurs, crient son nom. Des témoignages parlent d’une atmosphère presque mystique, où l’émotion collective transcende le simple plaisir musical.

L’écrivain Jean Cocteau, grand admirateur de la chanteuse, aurait déclaré à son propos :

« Elle ne chante pas, elle ressuscite les morts. »

L’écho dans la presse

La presse française et internationale célèbre l’événement. Le Figaro titre : « Callas au sommet de son art, bouleverse le Palais Garnier ». The New York Times parle d’un « miracle lyrique », et Le Monde insiste sur « l’intelligence dramatique de la diva, plus vive que jamais ».

Ce triomphe parisien marque un tournant. Il est l’un des derniers grands récitals de Callas sur une grande scène. Après 1965, elle se fait plus rare, puis met fin à sa carrière en 1969.

Une soirée immortalisée par la mémoire collective

Des enregistrements et des légendes

Bien qu’aucun enregistrement officiel du récital du 22 mai 1964 ne subsiste de manière complète, certains extraits ont été captés par des passionnés. Ces enregistrements circulent encore aujourd’hui entre mélomanes comme des reliques sonores.

La soirée est également entrée dans la légende pour ses anecdotes : des spectateurs ayant vendu des biens pour acheter une place, des musiciens en larmes, une Callas transcendée par l’instant.

L’impact sur les générations futures

Le récital de 1964 reste un modèle pour de nombreuses chanteuses lyriques. Il est souvent cité dans les masterclasses comme un exemple de l’alliance parfaite entre technique, émotion et présence scénique. Des artistes comme Angela Gheorghiu, Anna Netrebko ou Sonya Yoncheva revendiquent l’héritage de Callas, et cette soirée en particulier.

Un moment suspendu dans l’histoire de l’opéra

Loin d’être une simple performance artistique, le récital de Maria Callas au Palais Garnier le 22 mai 1964 incarne la quintessence de l’opéra : un art total, où la voix devient vecteur d’émotion, d’histoire, et de vérité humaine. Ce triomphe reste l’un des sommets de la carrière de la diva et une page d’or de la musique en France.

Une soirée d’or gravée à jamais dans la mémoire lyrique

Maria Callas, ce soir de mai 1964, ne s’est pas contentée de chanter. Elle a transcendé la scène, le public, et l’histoire même de l’Opéra de Paris. Elle a prouvé qu’un récital peut devenir une expérience spirituelle, un rendez-vous avec l’éternité. En cela, cette soirée continue de faire rêver, d’inspirer, et de vibrer dans le cœur des amateurs d’art lyrique du monde entier.

Le 21 mai 1904 marque une date capitale dans l'histoire du sport le plus populaire au monde : la création de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Fondée à Paris, cette organisation allait devenir le pilier du développement mondial du football, unifiant les règles et organisant les plus grandes compétitions internationales.

Le contexte : un football en pleine expansion

À la fin du XIXe siècle, le football connaît une croissance fulgurante en Europe. Né dans les universités britanniques, le sport se diffuse rapidement sur le continent, notamment en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne. Cependant, chaque pays possède ses propres règles, ses instances, et il devient urgent de créer une structure internationale pour harmoniser la pratique du jeu.

Des initiatives précédentes, comme l’International Football Association Board (IFAB) en 1886, régissaient déjà les lois du jeu, mais aucune entité ne coordonnait les relations entre nations. C’est dans ce contexte que sept pays décident de franchir le pas.

Une fondation parisienne aux allures historiques

Le 21 mai 1904, dans les bureaux de l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA), situés rue Saint-Honoré à Paris, les représentants de sept pays fondent la FIFA. Ces nations fondatrices sont : la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne (représentée par le club de Madrid FC), la Suède et la Suisse.

Robert Guérin, journaliste sportif et secrétaire de l'USFSA, est élu premier président de la nouvelle fédération. Il n’a alors que 28 ans. Son objectif est clair : développer une coopération internationale autour du football, standardiser les règles et organiser des compétitions internationales.

Les premières années : entre idéalisme et réalités diplomatiques

Les débuts de la FIFA sont marqués par un enthousiasme mesuré. L’Angleterre, berceau du football, hésite à rejoindre l’organisation, préférant son indépendance via la Football Association. Elle ne deviendra membre qu’en 1905, à condition que les règles du jeu restent sous l’autorité de l’IFAB, ce qui fut accepté.

La FIFA tient son premier congrès international en 1905 à Paris, posant les premières bases d’un règlement commun. Malgré des moyens limités, elle gagne progressivement en légitimité. L’objectif ultime est d’organiser un tournoi international entre nations — un rêve qui ne se concrétisera qu’en 1930 avec la première Coupe du Monde en Uruguay.

Une expansion rapide au XXe siècle

Après la Première Guerre mondiale, le monde du football connaît une nouvelle phase d’expansion. La FIFA joue un rôle central dans cette dynamique. Sous la présidence du Français Jules Rimet (1921–1954), la fédération se transforme en une organisation influente, fédérant les fédérations nationales de tous les continents.

C’est Jules Rimet qui initie la création de la Coupe du Monde de football, dont la première édition a lieu en 1930 à Montevideo. Cet événement marquera un tournant décisif : le football devient un spectacle global. La FIFA, quant à elle, ne cessera de grandir, s’adaptant aux réalités politiques, économiques et technologiques du XXe siècle.

Un rôle central mais controversé

Avec plus de 200 fédérations membres aujourd’hui, la FIFA est l’une des plus grandes organisations sportives au monde. Elle supervise les compétitions les plus prestigieuses comme la Coupe du Monde masculine et féminine, mais aussi les Jeux Olympiques en lien avec le CIO.

Cependant, l’institution n’échappe pas aux critiques. Accusations de corruption, enjeux géopolitiques, choix controversés de pays hôtes : la FIFA a connu de nombreux scandales, notamment celui de 2015 qui a conduit à la démission de son président Sepp Blatter.

Malgré cela, l’organisation demeure un acteur incontournable du football moderne. Elle continue de promouvoir le sport dans les régions les plus reculées, investit dans l’arbitrage technologique (VAR) et soutient les programmes de développement des jeunes talents.

Héritage et symbolique d’une fondation parisienne

La création de la FIFA à Paris ne doit rien au hasard. À l’époque, la capitale française est un centre névralgique du sport international. Elle a déjà accueilli les Jeux Olympiques en 1900, et l’USFSA est alors un acteur clé du sport amateur en Europe.

La France, par le biais de figures comme Robert Guérin et Jules Rimet, a durablement marqué l’histoire du football mondial. Le siège de la FIFA est aujourd’hui situé à Zurich, en Suisse, mais l’empreinte française demeure dans les valeurs initiales : fraternité, coopération, passion du jeu.

Une idée parisienne devenue un empire mondial

Du petit bureau parisien aux gigantesques stades de la Coupe du Monde, l’histoire de la FIFA illustre l’incroyable expansion du football en tant que phénomène global. En posant les bases d’une coopération internationale il y a plus d’un siècle, les fondateurs du 21 mai 1904 ont transformé à jamais le paysage du sport mondial.

Lorsque Paris accueille en 1900 les deuxièmes Jeux Olympiques modernes, l’événement est loin d’avoir l’éclat que nous lui connaissons aujourd’hui. Intégrés à l’Exposition Universelle, ces Jeux ont pourtant posé les bases d’une évolution majeure dans le sport international.

Un contexte historique unique : l’Exposition Universelle de 1900

Une célébration du progrès scientifique et industriel

En 1900, Paris est en pleine effervescence. La capitale française organise l’Exposition Universelle, gigantesque manifestation destinée à célébrer les avancées techniques, culturelles et scientifiques du XIXe siècle. Le baron Pierre de Coubertin, fervent défenseur du sport comme vecteur de paix et d’éducation, profite de cet engouement pour organiser la seconde édition des Jeux Olympiques modernes, relancés à Athènes en 1896.

Une édition sans clarté olympique

Contrairement aux Jeux de 1896, qui avaient été organisés comme un événement à part entière, ceux de 1900 sont noyés dans le programme de l’Exposition. Les compétitions s’étalent de mai à octobre, sans cérémonie d’ouverture ni de clôture. Beaucoup d’athlètes ne savent même pas qu’ils participent aux Jeux Olympiques. Cette confusion historique a longtemps laissé cette édition dans l’ombre.

Des innovations sportives inédites

Une place pionnière pour les femmes

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux modernes, des femmes sont autorisées à concourir. La joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper devient ainsi la première championne olympique. Cette participation féminine, bien que marginale à l’époque, constitue une avancée majeure dans la reconnaissance des femmes dans le sport.

Une diversité inédite de disciplines

Les Jeux de 1900 présentent un programme de compétitions très étendu : plus de 95 épreuves dans 19 disciplines, parfois insolites selon les standards contemporains. On y retrouve, en plus des classiques (athlétisme, natation, escrime), des compétitions de croquet, de tir à la corde ou même de ballon captif. Les concours sont parfois farfelus : des épreuves de natation avec obstacles ou des courses de bateaux sur la Seine aux règles floues.

Une organisation chaotique mais fondatrice

L'absence de standardisation

L’un des problèmes majeurs de ces Jeux fut leur manque d’uniformité. Il n’existait pas encore de Comité International Olympique (CIO) fort capable de coordonner l’ensemble. Chaque compétition était gérée par un comité différent, les règles variaient selon les épreuves, et les récompenses n’étaient pas toujours des médailles mais parfois des objets d’art ou de valeur.

Une participation internationale encore timide

Plus de 1 000 athlètes venus de 26 nations participent à ces Jeux, ce qui représente un progrès significatif par rapport aux 14 pays d’Athènes en 1896. La majorité des sportifs reste néanmoins européenne, les déplacements transatlantiques étant coûteux et complexes. Les États-Unis, pourtant présents, n’envoient qu’une délégation réduite.

Anecdotes et moments marquants

Les oubliés de l’histoire

Certains exploits sportifs sont restés longtemps inconnus. C’est le cas de Constantin Henriquez, Haïtien naturalisé français, qui devient le premier médaillé olympique noir en rugby à XV. D'autres compétitions, comme celles de tir, furent longtemps ignorées ou contestées dans leur caractère olympique.

Des médailles sans prestige immédiat

Il faut attendre plusieurs décennies pour que ces Jeux soient pleinement reconnus comme "olympiques". Certains athlètes n'ont su qu'ils étaient champions olympiques qu'après la reconstitution des résultats par le CIO dans les années 1950. L’Américaine Margaret Abbott, par exemple, gagna une épreuve de golf sans jamais savoir qu’elle était devenue la première femme championne olympique de son pays.

Un héritage sous-estimé mais fondamental

La lente affirmation du mouvement olympique

Malgré les critiques sur leur désorganisation, les Jeux de Paris 1900 posent les jalons d’un événement de plus en plus structuré. Ils ouvrent la voie à une participation féminine, élargissent la palette des disciplines et démontrent la portée internationale du sport.

Une leçon pour le futur

L’expérience parisienne convainc le CIO de la nécessité de dissocier les Jeux Olympiques des Expositions Universelles. Ainsi, les éditions suivantes se dérouleront avec une organisation plus autonome, à commencer par celle de 1904 à Saint-Louis, qui souffrira pourtant de défauts similaires.

Héritage d’un tournant historique oublié

Les Jeux Olympiques de 1900 à Paris sont souvent perçus comme un échec organisationnel. Mais sous cette façade chaotique, ils ont jeté les bases d’un événement mondial. Première participation féminine, extension des disciplines, diversification des nationalités : ces Jeux furent un laboratoire essentiel du modèle olympique moderne. Ils nous rappellent que les grandes avancées naissent parfois dans l’improvisation.

Le 14 mai 1610, la France bascule brutalement dans l'incertitude. En plein cœur de Paris, le roi Henri IV, surnommé le « Bon Roi Henri », est assassiné par un fanatique catholique, François Ravaillac. Cet événement marque l’un des tournants les plus dramatiques de l’histoire politique française, mettant fin au règne de celui qui avait pacifié un royaume divisé par les guerres de religion.

Un roi entre réformes et tensions religieuses

Henri IV, le roi de la paix et du compromis

Henri IV, premier roi de la branche des Bourbons, monte sur le trône en 1589 après des décennies de guerres de religion entre catholiques et protestants. Ancien protestant lui-même, il se convertit au catholicisme en 1593 dans un geste politique célèbre, résumé par sa phrase apocryphe : « Paris vaut bien une messe ». Il signe l'Édit de Nantes en 1598, accordant aux protestants la liberté de culte dans certaines régions. Cet édit fait de lui un roi pragmatique et visionnaire, mais également une cible pour les extrémistes.

Un royaume toujours sous tension

Malgré la paix relative instaurée par l’édit, les tensions religieuses persistent. Certains catholiques radicaux ne pardonnent pas à Henri IV son passé huguenot, tandis que des protestants le jugent opportuniste. Le roi gouverne cependant avec efficacité, relançant l’économie, réformant les finances publiques, développant les infrastructures et réduisant la dette. Il prépare également une guerre contre les Habsbourg, ce qui accentue les tensions.

François Ravaillac : un fanatique en quête de mission divine

Un profil trouble

François Ravaillac, né en 1578 à Angoulême, est issu d’une famille modeste. Profondément religieux, il est hanté par des visions mystiques et persuadé d’être investi d’une mission divine. Il tente d’entrer dans les ordres, mais est rejeté à plusieurs reprises à cause de son comportement instable.

Une obsession pour Henri IV

Ravaillac développe une obsession contre le roi, qu’il accuse de vouloir faire la guerre au pape et de trahir la foi catholique. Après plusieurs tentatives pour approcher Henri IV, il décide d’agir. Il arrive à Paris en mai 1610, résolu à tuer le roi.

Le 14 mai 1610 : le jour fatidique

Une opportunité tragique

Ce jour-là, Henri IV doit se rendre à l’Arsenal pour visiter son ministre Sully. Les rues étant encombrées, le carrosse royal est contraint de s’arrêter rue de la Ferronnerie, près des Halles. C’est là que François Ravaillac, armé d’un couteau, profite de l’ouverture du carrosse pour frapper.

Un meurtre en plein cœur de Paris

Ravaillac frappe le roi de deux coups de couteau, l’un au thorax, l’autre au cœur. Henri IV meurt rapidement dans son carrosse, sans avoir pu se défendre. L’émotion est immédiate dans la capitale. Paris est sidéré. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.

L’arrestation et l’exécution de Ravaillac

Un procès rapide

Ravaillac est immédiatement arrêté, couvert de sang. Il déclare avoir agi seul, poussé par sa conscience religieuse. Le procès est rapide. Les autorités veulent éviter la panique ou une nouvelle flambée de violence.

Un supplice exemplaire

Le 27 mai 1610, Ravaillac est exécuté place de Grève à Paris. Son supplice est particulièrement cruel : écartelé vif après avoir été brûlé au soufre et mutilé. Ce châtiment spectaculaire vise à dissuader d’autres fanatiques.

Les conséquences politiques immédiates

La régence de Marie de Médicis

À la mort d’Henri IV, son fils Louis XIII n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. Elle est influencée par les cercles catholiques conservateurs et écarte rapidement les proches d’Henri IV, comme Sully.

Un retour en arrière

La régence marque une rupture avec les politiques réformatrices d’Henri IV. Les tensions religieuses se ravivent, la noblesse tente de regagner son influence, et les finances publiques se dégradent à nouveau. La France entre dans une période de troubles qui ne prendra fin qu’avec le règne personnel de Louis XIII et l’arrivée du cardinal Richelieu.

Héritage et mémoire d’un roi assassiné

Le mythe du « Bon Roi Henri »

Henri IV reste dans la mémoire collective comme un roi proche du peuple, soucieux de la paix et du bien-être de ses sujets. Des légendes entourent sa personne, comme celle de la « poule au pot » chaque dimanche pour chaque Français. Son assassinat renforce cette image d’un roi juste et aimé, fauché dans la fleur de l’âge.

Une France marquée à jamais

Le régicide du 14 mai 1610 a marqué un tournant. Il a révélé les fractures profondes de la société française et la fragilité du pouvoir monarchique. Il a aussi initié une réflexion sur la sécurité des souverains et les dangers du fanatisme religieux.

Une tragédie fondatrice dans l’histoire de France

L’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac a bouleversé la France. Ce crime, au croisement des passions religieuses et des ambitions politiques, reste l’un des événements les plus tragiques et symboliques de l’histoire française. Il incarne les tensions d’une époque où la foi, la politique et la violence se confondaient, mais aussi la figure d’un roi qui rêvait d’unir son peuple dans la paix et la prospérité.

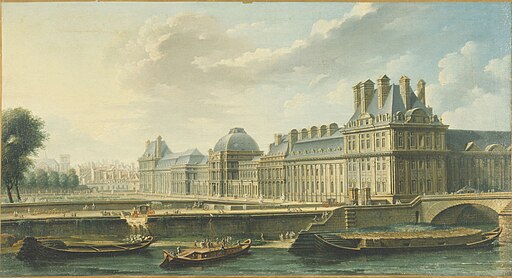

En 1564, Catherine de Médicis initie un projet monumental qui marquera profondément l’histoire de Paris : la construction du palais des Tuileries. Situé à l’ouest du Louvre, ce palais devait incarner la puissance royale et introduire une modernité architecturale inspirée de la Renaissance italienne. Retour sur les origines d’un chantier emblématique, ses enjeux politiques, ses transformations successives, et son influence durable.

Un contexte historique sous haute tension

La France dans la tourmente des guerres de Religion

À la mort de son époux Henri II en 1559, Catherine de Médicis devient régente pour ses fils mineurs. Elle doit gouverner une France divisée par les tensions religieuses entre catholiques et protestants, qui culmineront avec les guerres de Religion (1562-1598). Dans ce climat instable, la reine-mère cherche à affirmer son autorité et à inscrire durablement son empreinte sur la capitale.

Le projet des Tuileries est à la fois un geste de pouvoir et une échappatoire : Catherine souhaite s’éloigner du Louvre, qu’elle considère comme sombre et trop associé à son défunt mari. Le site choisi est une ancienne fabrique de tuiles (d’où le nom), situé entre le Louvre et la Seine.

Une vision italienne au cœur de Paris

Catherine de Médicis, mécène de la Renaissance

Née à Florence, Catherine est imprégnée de la culture artistique italienne. Elle veut insuffler à Paris un style nouveau, à l’image des palais toscans et des innovations de la Renaissance. Elle fait appel à l’architecte Philibert Delorme, l’un des plus grands bâtisseurs de son temps.

Delorme conçoit un palais élégant, ordonné, avec des colonnades, des frontons, et un plan symétrique. Les travaux débutent en 1564 mais sont ralentis par les crises politiques et le manque de financements. Après la mort de Delorme en 1570, Jean Bullant reprend le chantier, modifiant partiellement les plans.

Un chantier interrompu puis relancé

Le palais reste inachevé pendant plusieurs décennies. Il faut attendre le règne d’Henri IV et surtout celui de Louis XIV pour que les Tuileries prennent l’ampleur souhaitée. Le projet s’inscrit alors dans une ambition plus vaste : relier le Louvre aux Tuileries par la grande galerie, amorce de ce qui deviendra le Grand Dessein.

Les Tuileries, un lieu de pouvoir en mutation

De la résidence royale à l’épicentre politique

Les Tuileries ne deviennent résidence royale qu’à partir de 1667. Louis XIV y séjourne brièvement avant de s’installer à Versailles. Plus tard, les Tuileries connaissent leur véritable apogée politique sous la Révolution française : en octobre 1789, la famille royale y est transférée de force depuis Versailles par le peuple parisien. Ce déplacement marque un changement symbolique : la monarchie est désormais sous la surveillance directe du peuple.

Un théâtre d’événements historiques majeurs

Le palais des Tuileries devient le décor de nombreux épisodes décisifs : la fuite manquée de Louis XVI (1791), l’insurrection du 10 août 1792, ou encore la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui y installe le gouvernement du Consulat, puis de l’Empire.

Sous Napoléon Ier, les Tuileries deviennent le centre de l’administration impériale. Le palais est modernisé, agrandi, orné de décors somptueux. Il symbolise la continuité du pouvoir, malgré les régimes successifs.

Un symbole détruit mais toujours présent

L’incendie de 1871 et la fin du palais

En 1871, lors de la Commune de Paris, le palais est incendié par les insurgés. Il brûle pendant plusieurs jours et reste en ruines pendant plus d'une décennie. En 1883, la Troisième République décide finalement de le raser complètement.

Cet acte marque une rupture : on efface un symbole de monarchie et d’Empire pour affirmer une République nouvelle. Pourtant, l’absence du palais laisse un vide architectural au cœur de Paris, entre le Louvre et le jardin des Tuileries.

Un espace toujours vivant

Le jardin des Tuileries, créé à l’origine par Catherine de Médicis et repensé par André Le Nôtre au XVIIe siècle, reste un espace emblématique. Il conserve le nom du palais disparu et perpétue son souvenir. Des projets de reconstruction ont vu le jour, notamment au XXIe siècle, portés par des associations historiques, sans qu’aucun ne soit concrétisé à ce jour.

L’héritage des Tuileries dans l’histoire de Paris

Une inspiration pour l’urbanisme

L’axe formé par les Tuileries, les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe incarne l’ordre classique et la puissance monarchique, puis impériale. Il est devenu l’un des repères structurants du paysage parisien.

Le style architectural initié aux Tuileries a influencé d’autres constructions majeures, comme le Palais du Luxembourg ou le Château de Saint-Germain-en-Laye.

Une empreinte dans l’imaginaire collectif

Victor Hugo, dans Les Misérables, décrit les Tuileries comme « ce palais dont les murailles ont vu passer toutes les couleurs de la monarchie ». Leur destruction fut vécue comme une mutilation patrimoniale. Les peintres, les écrivains, les mémorialistes du XIXe siècle évoquent les fastes perdus, les intrigues politiques, les jardins animés.

Une pierre fondatrice de l’histoire architecturale française

Le début de la construction des Tuileries en 1564 ne fut pas qu’un projet royal : il fut un moment clé dans la transformation de Paris et dans la naissance de l’État moderne. De palais de plaisir à bastion du pouvoir, les Tuileries témoignent des ambitions de Catherine de Médicis et de la continuité monarchique française. Leur souvenir habite encore les pierres du Louvre, l’ordonnancement des jardins, et l’axe royal qui structure la capitale.

Derrière les dorures somptueuses du Château de Versailles se cache une réalité plus contrastée. Pour les courtisans du Roi-Soleil, la vie au palais n’est pas une sinécure. Rythmée par le protocole, les rivalités, et l'espoir d’un regard royal, la vie à la cour exigeait autant de stratégie que de présence d’esprit. Plongée dans un quotidien où chaque geste pouvait faire ou défaire une carrière.

Un univers clos : Versailles, ville-palais du pouvoir

Une cour toujours sous l’œil du roi

Avec l’installation de la cour à Versailles en 1682, Louis XIV impose une résidence obligatoire à ses nobles. Près de 3 000 personnes vivent en permanence dans l’enceinte du château ou ses dépendances. La présence constante du roi fait de Versailles un théâtre de représentations, où chacun joue son rôle dans un ballet politique et social très codifié.

L’exiguïté derrière la façade dorée

Contrairement à l’image de faste et de confort que renvoie Versailles, la réalité des appartements privés des courtisans est souvent bien moins glorieuse. Beaucoup vivent dans des pièces petites, mal aérées, parfois infestées de rats ou envahies par l’humidité. On s’y entasse en famille, avec domestiques, et l’intimité y est quasiment inexistante.

Une journée rythmée par le roi

Le lever et le coucher du Roi : le cœur de la vie de cour

La journée à Versailles est structurée autour de l’agenda du roi. Le lever du roi, appelé lever du roi, est un moment stratégique : seuls les courtisans les plus en vue ont l’honneur d’y assister. Il en va de même pour le coucher du roi. Être présent à ces moments est une preuve de faveur royale.

Le temps des repas et des promenades

Les repas du roi – notamment le grand couvert, où le roi dîne en public – sont également des moments clés. Les promenades dans les jardins, les jeux dans les salons, les chasses dans le parc sont autant d’occasions d’être vu, remarqué, ou d’approcher un ministre ou le roi lui-même. La vie de cour est une vie d’attente active.

Intrigues, rumeurs et jeux d’influence

Une société hiérarchisée à l’extrême

Chaque place, chaque titre, chaque privilège est codifié. Une duchesse précède une marquise, un prince du sang a droit à un fauteuil. Ces détails, insignifiants en apparence, déclenchent parfois de véritables conflits. La cour est un monde où l’étiquette est une arme politique.

Le règne de la rumeur

Les salons bruissent de commérages. Une anecdote, une indiscrétion ou une rumeur bien placée peut ruiner une réputation ou précipiter une disgrâce. L’affaire des poisons, dans les années 1680, éclaire cet univers trouble où ambition et jalousie cohabitent.

« À la cour, l'on survit par le silence ou par la flatterie », disait Madame de Maintenon, favorite et épouse secrète du roi.

Les femmes à la cour : pouvoir et surveillance

Entre influence discrète et soumission affichée

Si les femmes ne détiennent pas de pouvoir officiel, leur influence à la cour est bien réelle. Les favorites, comme Madame de Montespan ou Madame de Pompadour plus tard, orientent les goûts du roi, influencent les nominations, et jouent un rôle diplomatique informel. Mais elles sont aussi surveillées, jalousées, et parfois discréditées.

Le rôle central de l’apparence

À Versailles, l’apparence est capitale. Les femmes dépensent des fortunes en robes, bijoux, coiffures élaborées. Être vue dans une tenue inédite, recevoir les compliments du roi, marquer sa présence au bal : tout cela fait partie d’une stratégie sociale minutieuse.

Coût et récompenses d’une vie de cour

Une charge financière dévorante

Résider à Versailles est une source de prestige, mais aussi de ruine. Il faut entretenir un train de vie à la hauteur du lieu : habits, perruques, domestiques, cadeaux… Les familles nobles vendent parfois leurs terres pour pouvoir continuer à « paraître ». Le roi récompense rarement les courtisans en monnaie, préférant les pensions, les titres et les charges.

Des gratifications convoitées

Le jeu en vaut parfois la chandelle : une charge proche du roi, un mariage avantageux, une terre reçue en apanage. Mais rares sont ceux qui parviennent à monter dans la hiérarchie. La vie à Versailles ressemble plus souvent à une course d’endurance qu’à une ascension fulgurante.

Anecdotes célèbres de la vie à la cour

Le duel du salon

En 1711, deux nobles se battent pour une place à la table du roi. Le roi, irrité, fait arrêter les deux hommes. L’affaire devient célèbre et montre à quel point les apparences pouvaient déclencher des tensions démesurées.

Le bal masqué de 1745

Louis XV rencontre Madame de Pompadour lors d’un bal costumé dans la galerie des Glaces. Déguisé en if avec six compagnons, il est séduit par la grâce de Jeanne-Antoinette. Cet événement montre que, même dans un cadre aussi rigide, la cour laisse place à la surprise… et aux jeux amoureux.

Versailles : un théâtre où l’on joue sa vie

La vie des courtisans à Versailles, loin d’être un long fleuve doré, était un mélange subtil de privilèges et de contraintes. Le quotidien y était fait de patience, de rituels fastidieux, d’ambitions contrariées et d’alliances éphémères. Pour survivre et briller à la cour, il fallait maîtriser l’art de la représentation. Versailles n’était pas qu’un château : c’était une scène, et chaque courtisan un acteur à la recherche de son meilleur rôle.

Le 6 mai 1682, Louis XIV installe officiellement la cour et le gouvernement au Château de Versailles. Ce geste politique, architectural et symbolique marque un tournant majeur dans l’histoire de la France. Derrière les dorures et les jardins à la française se cache une révolution du pouvoir royal et une mise en scène inédite de l’absolutisme.

De pavillon de chasse à centre du pouvoir absolu

Les débuts modestes du domaine de Versailles

À l’origine, Versailles n’était qu’un simple pavillon de chasse acquis par Louis XIII en 1623. Le site, marécageux et éloigné de Paris, ne prédestinait en rien à devenir le cœur battant du royaume. Mais son fils, Louis XIV, séduit par les lieux dès son adolescence, voit en ce domaine un écrin idéal pour incarner sa vision du pouvoir.

La volonté de rupture avec Paris

Louis XIV n’aimait guère Paris, ville frondeuse qui avait traumatisé son enfance pendant les révoltes de la Fronde. En installant sa cour à Versailles, il éloigne le pouvoir des intrigues parlementaires et des soulèvements populaires. C’est aussi une manière de se rendre inaccessible : un roi-soleil ne doit pas vivre parmi les ombres de la capitale.

L’installation de la cour en 1682 : une stratégie politique

Une date décisive : 6 mai 1682

Le 6 mai 1682, Louis XIV signe le décret qui fait de Versailles la résidence officielle du roi et de la cour. Dès lors, ministres, courtisans, domestiques et artistes doivent suivre le souverain en ce lieu qu’il transforme en théâtre du pouvoir. Le château devient non seulement un palais, mais aussi un outil de gouvernement.

Une centralisation du pouvoir royal

À Versailles, tout est organisé pour contrôler l’aristocratie. En obligeant les nobles à résider au château, Louis XIV les tient à l’écart de leurs terres et de leurs bases de pouvoir. C’est une stratégie brillante : en les attirant dans un monde de fastes et de privilèges, il les neutralise politiquement tout en renforçant son autorité.

Versailles, miroir du roi-soleil

Une architecture pensée comme un manifeste

Chaque pierre du château célèbre la gloire du monarque. Les jardins dessinés par André Le Nôtre incarnent l’ordre et la domination sur la nature. La Galerie des Glaces, conçue par Jules Hardouin-Mansart, illustre l’éclat de la monarchie. Tout à Versailles est fait pour refléter la magnificence de Louis XIV, jusqu’au moindre détail.

Un cérémonial quotidien millimétré

Le roi organise sa journée selon un rituel précis : lever, messe, conseil, repas, coucher… Chaque acte est public et codifié. Les courtisans y assistent comme à une pièce de théâtre. Ce cérémonial crée une distance entre le roi et les autres, tout en consolidant l’image d’un souverain omniprésent et infaillible.

Une vie de cour réglée comme une horloge

Des milliers de personnes sous un même toit

Versailles devient une véritable ville dans le château : on y croise artistes, financiers, serviteurs, soldats. Près de 3 000 personnes vivent en permanence au palais. L’ouverture de la résidence royale en 1682 transforme ce lieu en fourmilière, où chaque déplacement du roi donne le tempo de la vie collective.

La compétition pour l’attention royale

Les nobles se battent pour obtenir une charge, un regard ou un sourire du roi. L’installation de la cour à Versailles accentue ce phénomène. Loin de s’ennuyer, les courtisans sont engagés dans une lutte permanente pour exister dans l’œil du monarque. Ce système hiérarchisé permet à Louis XIV de renforcer son emprise.

Des conséquences durables pour la monarchie française

Un modèle imité en Europe

L’installation du pouvoir à Versailles inspire d’autres souverains : à Vienne, Saint-Pétersbourg ou Madrid, on tente de reproduire cette mise en scène du pouvoir. Le château devient un modèle international de résidence royale. Le style versaillais façonne l’art et l’architecture du XVIIIe siècle.

Une distance croissante avec le peuple

Mais Versailles, en coupant la monarchie du peuple, crée aussi une distance qui s’accentuera au fil du temps. Les rois suivants hériteront d’un château somptueux, mais aussi d’un isolement politique croissant. La Révolution de 1789 sonnera la fin de cette monarchie repliée sur elle-même, dans ses ors et ses privilèges.

Versailles 1682 : quand le pouvoir s'habille de marbre et d'or

L’installation de la cour à Versailles en 1682 ne fut pas un simple déménagement. Ce fut une opération stratégique et symbolique d’une ampleur inédite. Louis XIV a transformé un château de chasse en cœur de la monarchie absolue, en laboratoire de pouvoir, en scène où il jouait le rôle principal. Versailles reste aujourd’hui le témoin éclatant de cette volonté de faire du roi une incarnation terrestre du divin.

voir également : La vie quotidienne des courtisans à Versailles : entre luxe, intrigues et servitude dorée

Événement phare du XIXe et XXe siècle, l’Exposition Universelle de Paris a marqué à plusieurs reprises l’histoire de la France et du monde. Retour sur les ouvertures spectaculaires qui ont changé à jamais l’image de la capitale et défini une nouvelle ère de progrès, d’innovation et d’universalité.

L’origine des Expositions Universelles : un rêve de modernité

Le modèle londonien de 1851 et son influence

C’est en 1851, à Londres, que naît le concept d’Exposition Universelle avec la célèbre Crystal Palace Exhibition. Cette exposition visait à réunir les nations autour des plus grandes avancées industrielles et culturelles. Paris s’en inspira rapidement, déterminée à montrer sa puissance artistique, technique et impériale.

Napoléon III et l’ambition française

Sous l’impulsion de Napoléon III, la première Exposition Universelle parisienne voit le jour en 1855. Elle se déroule sur les Champs-Élysées et attire plus de 5 millions de visiteurs. L’objectif est clair : démontrer que la France n’est pas en reste face à l’Empire britannique. Cette initiative sera suivie de cinq autres éditions, chacune surpassant la précédente.

L’Exposition Universelle de 1889 : une ouverture sous le signe de la Tour Eiffel

Un centenaire de la Révolution française célébré par le fer

L’ouverture de l’Exposition Universelle de 1889, le 6 mai, coïncide avec le centenaire de la Révolution française. Elle marque l’apogée d’une République tournée vers le progrès. Le clou du spectacle : la Tour Eiffel, fraîchement achevée, que Gustave Eiffel inaugure en hissant le drapeau tricolore à son sommet. C’est un choc esthétique autant qu’un symbole d’innovation.

Une cérémonie grandiose

Lors de l’ouverture, une foule immense envahit le Champ-de-Mars. Le président Sadi Carnot procède à l’inauguration officielle, saluant les délégations internationales venues des quatre coins du monde. Le spectacle est total : feux d’artifice, fanfares, discours enflammés. L’événement est relayé par la presse internationale, consacrant Paris capitale mondiale du progrès.

1900 : Paris devient le centre du monde moderne

Une entrée dans le XXe siècle éclatante

L’Exposition de 1900 s’ouvre le 14 avril, au seuil d’un nouveau siècle. Elle illustre à merveille la foi dans la science et les découvertes. Les nouveautés abondent : trottoirs roulants, cinéma parlant, éclairage électrique… Le Grand Palais et le Petit Palais sont construits pour l’occasion, tout comme le pont Alexandre III, symboles d’élégance et de puissance.

Des chiffres impressionnants

Plus de 50 millions de visiteurs sont enregistrés. L’ouverture de l’événement rassemble chefs d’État, inventeurs, industriels, artistes. Des inventions marquent les esprits, comme l’escalator de Jesse Reno ou le film projeté par les frères Lumière. Sarah Bernhardt déclame un poème à la gloire du progrès. L’ambiance est électrique : on entre dans l’ère moderne à toute allure.

Impacts culturels et diplomatiques des ouvertures des Expositions

Une vitrine de la puissance française

Chaque ouverture d’Exposition Universelle à Paris est une démonstration de puissance culturelle, technologique et diplomatique. Les chefs d’État y assistent, les traités s’y négocient parfois en coulisses, et les artistes y trouvent une tribune. L’ouverture est bien plus qu’un lancement : elle est un rituel d’union universelle.

Un soft power avant l’heure

À travers ces cérémonies d’ouverture, la France exerce ce que l’on nomme aujourd’hui du soft power. Elle diffuse son art de vivre, son goût pour l’innovation et sa vision du monde. Paris devient la scène où s’écrit l’histoire des nations par la paix et la collaboration. Ces ouvertures fondent les bases de ce qu’on appellera plus tard la diplomatie culturelle.

Héritages architecturaux et symboliques durables

Un patrimoine bâti qui façonne le Paris moderne

Les édifices construits à l’occasion des Expositions Universelles – comme la Tour Eiffel ou les Palais de 1900 – témoignent encore aujourd’hui de cette volonté d’impressionner et d’innover. À chaque ouverture, on dévoilait une nouvelle prouesse architecturale.

Des souvenirs gravés dans la mémoire collective

Les cérémonies d’ouverture sont restées dans les mémoires comme des moments suspendus, où l’humanité s’offrait un instant de rêve collectif. Citons la déclaration de Jules Ferry en 1889 :

« L’humanité n’a de destin que dans l’unité du savoir et l’échange des idées. »

Ces ouvertures étaient des mises en scène du progrès et de l’espoir, à une époque où tout semblait possible.

L'ouverture d’un monde nouveau à chaque Exposition

L’Ouverture de chaque Exposition Universelle de Paris n’est pas seulement un acte protocolaire. C’est un moment de bascule, un saut collectif dans le futur. Ces journées inaugurales ont révélé la capacité de l’humanité à s’unir autour de la beauté, de la science et du rêve. En repensant aux discours, aux foules, aux monuments dévoilés, on comprend pourquoi elles résonnent encore dans la mémoire du monde.

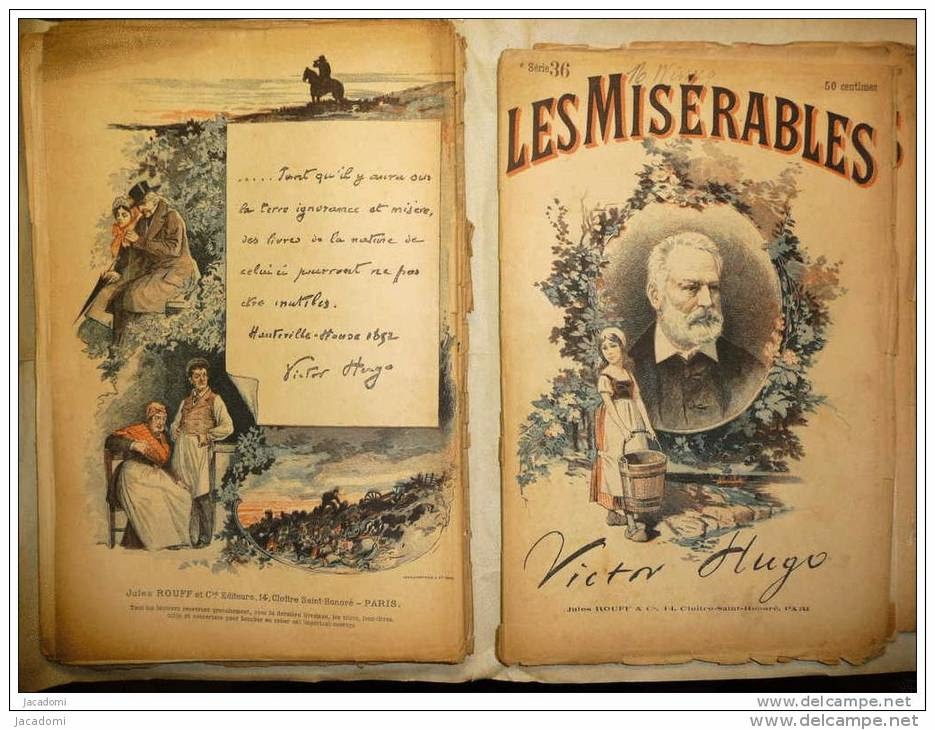

Le 3 avril 1862 paraît à Paris un monument de la littérature française : Les Misérables de Victor Hugo. Cette œuvre colossale, fruit de quinze années de gestation, marque un tournant dans l'histoire du roman social. Entre épopée historique et plaidoyer humaniste, Hugo y déploie toute la puissance de son génie littéraire. Cet article explore les circonstances de cette publication, la structure révolutionnaire du roman et son impact immédiat sur la société du XIXe siècle.

Genèse d'une Œuvre-Monde

Les Années d'Exil et de Maturation

Victor Hugo commence à travailler sur ce qui s'intitule d'abord Les Misères en 1845. Interrompu par la révolution de 1848 puis par son exil politique (1851-1870), le projet mûrit à Guernesey où l'écrivain, fuyant le Second Empire, donne sa pleine mesure à cette fresque sociale.

Une Publication en Feuilleton

L'œuvre paraît d'abord en cinq parties distinctes chez l'éditeur belge Lacroix, qui mise sur le succès du roman-feuilleton. La stratégie est payante : les livraisons successives (de avril à juin 1862) créent un phénomène d'attente fiévreuse chez les lecteurs.

Architecture d'un Roman Total

La Structure Symphonique

Hugo construit son roman comme une cathédrale narrative :

-

Fantine (la chute)

-

Cosette (l'enfance volée)

-

Marius (l'éveil politique)

-

L'Idylle rue Plumet (l'amour contrarié)

-

Jean Valjean (la rédemption)

Les Digressions Visionnaires

Le récit principal est entrecoupé de méditations historiques (Waterloo), sociales (l'argot) ou philosophiques (les égouts de Paris) qui élèvent le roman au rang de manifeste civilisationnel.

Réception et Scandale

Un Succès Immédiat mais Contesté

Dès sa sortie, l'œuvre divise :

-

Le public populaire s'arrache les exemplaires (50 000 ventes en quelques jours)

-

La critique académique dénonce un "livre dangereux" (Le Figaro)

-

L'Église catholique le met à l'Index

L'Impact Social

Le roman devient le bréviaire des mouvements progressistes. Sa description de la misère ouvrière influencera directement les lois sociales du XXe siècle.

Postérité d'un Mythe Littéraire

Adaptations et Réappropriations

De la comédie musicale de 1980 au film de Ladj Ly (2019), Les Misérables n'a cessé d'être réinterprété, prouvant son actualité brûlante.

Le Message Intemporel

"Tant qu'il existera des damnés de la terre", l'appel hugolien à la justice sociale gardera sa force prophétique. Le personnage de Jean Valjean incarne l'éternel combat de la dignité humaine contre les systèmes oppressifs.

L'Épopée Littéraire de Victor Hugo

Plus qu'un roman, Les Misérables est une expérience de lecture transformatrice. Le 3 avril 1862, Victor Hugo offrait au monde un miroir déformant qui, étrangement, révélait les vérités les plus crues sur la condition humaine.

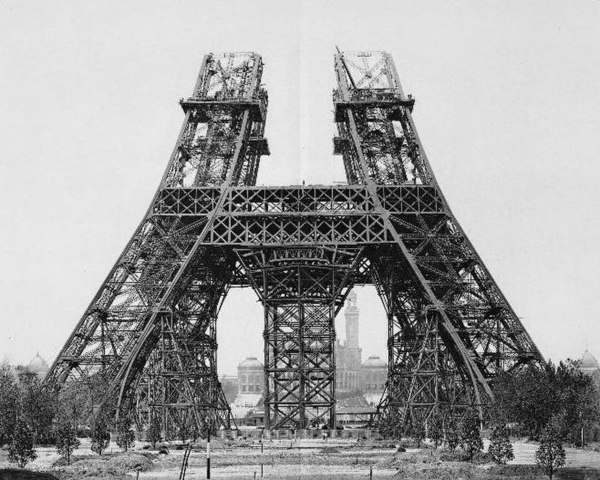

Le 31 mars 1889, Paris assistait à un événement historique : l'inauguration officielle de la Tour Eiffel. Construite pour l'Exposition Universelle de 1889, cette structure métallique de 300 mètres deviendra non seulement le clou de l'exposition, mais aussi l'icône incontestée de Paris et de la France. Retour sur cette aventure technique et architecturale sans précédent.

Un Projet Audacieux pour l'Exposition Universelle

Le Concours de 1886

Pour célébrer le centenaire de la Révolution française, le gouvernement organise un concours visant à ériger sur le Champ-de-Mars une tour de 300 mètres. Parmi les 107 projets présentés, c'est celui de Gustave Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Nouguier qui est retenu.

Une Construction Record

Les travaux débutent le 28 janvier 1887 et s'achèvent en seulement 2 ans, 2 mois et 5 jours :

-

18 038 pièces métalliques

-

2,5 millions de rivets

-

300 ouvriers sur le chantier

-

Aucun mort accidentel (exploit pour l'époque)

La Tour des Superlatifs

Une Performance Technique Inégalée

Au moment de son inauguration, la Tour Eiffel pulvérise tous les records :

-

Plus haute structure du monde (324 m avec antenne)

-

Poids total : 7 300 tonnes

-

1 665 marches jusqu'au sommet

-

5 ascenseurs hydrauliques révolutionnaires

Un Défi aux Lois de la Physique

Les critiques craignaient son effondrement, mais Eiffel avait tout calculé :

-

Oscillation maximale au vent : 12 cm

-

Dilatation thermique : 18 cm en été

-

Fondations de seulement 7 m de profondeur

L'Inauguration et les Premières Réactions

Une Cérémonie sous les Étoiles

Le 31 mars 1889 à 13h30, Gustave Eiffel hisse le drapeau tricolore au sommet devant :

-

Le président Sadi Carnot

-

200 journalistes du monde entier

-

Des milliers de Parisiens sceptiques

Entre Admiration et Indignation

Les réactions sont contrastées :

-

Pour : "Prodige de l'industrie française" (Le Figaro)

-

Contre : "Ce squelette de beffroi" (Maupassant), "Inutile et monstrueuse" (Zola)

De l'Exposition Universelle au Symbole Éternel

Sauvée de Justesse

Prévue pour être démontée après 20 ans, elle est sauvée par :

-

Son utilité pour les communications radio (dès 1903)

-

Son succès populaire (2 millions de visiteurs en 1889)

-

Son adoption par les Parisiens

Chiffres Clés Aujourd'hui

-

7 millions de visiteurs annuels (75% d'étrangers)

-

20 000 ampoules pour le scintillement nocturne

-

60 tonnes de peinture tous les 7 ans

-

2,5 milliards de visiteurs depuis 1889

La Tour Eiffel, de la Polémique à la Gloire

Inaugurée ce 31 mars 1889, la Tour Eiffel est passée en 135 ans d'"inutile monstruosité" à symbole universel de l'élégance française. Plus qu'un monument, elle incarne le génie technique, l'audace créative et la capacité à transformer les critiques en triomphe - une véritable leçon pour les siècles à venir

Le 18 mars 1871 marque le début d’un épisode révolutionnaire unique dans l’histoire de France : la Commune de Paris. Cet événement, né dans un contexte de défaite militaire et de tensions sociales, incarne une tentative audacieuse de créer un gouvernement populaire et démocratique. Cet article retrace les origines, les acteurs clés et les enjeux de cette insurrection, tout en explorant son héritage politique et culturel.

Une France en Crise

La Guerre Franco-Prussienne et la Chute de Napoléon III

La défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la capture de Napoléon III à Sedan plongent le pays dans le chaos. La proclamation de la Troisième République ne suffit pas à apaiser les tensions, notamment à Paris, assiégée et affamée par les troupes prussiennes.

Le Gouvernement de Défense Nationale et la Colère des Parisiens

Le gouvernement provisoire, dirigé par Adolphe Thiers, signe un armistice humiliant avec la Prusse en janvier 1871. Les Parisiens, qui ont résisté pendant des mois, se sentent trahis. La décision de désarmer la Garde nationale, composée en grande partie d’ouvriers et de révolutionnaires, met le feu aux poudres.

Le 18 Mars 1871 : L’Étincelle de la Révolte

La Tentative de Reprendre les Canons de Montmartre

Au petit matin du 18 mars, les troupes gouvernementales tentent de s’emparer des canons de la Garde nationale, stockés à Montmartre et Belleville. Cette opération, perçue comme une provocation, déclenche une réaction immédiate de la population.

La Fraternisation des Soldats avec les Insurgés

Face à la résistance des Parisiens, une partie des soldats refuse de tirer sur la foule et fraternise avec les insurgés. Cet acte de solidarité scelle le destin de la journée et marque le début de l’insurrection.

La Commune de Paris : Un Gouvernement Populaire

L’Élection du Conseil de la Commune

Le 26 mars, des élections sont organisées pour former le Conseil de la Commune. Composé de révolutionnaires, d’ouvriers et d’intellectuels, ce gouvernement met en place des réformes sociales audacieuses, comme la séparation de l’Église et de l’État, l’éducation gratuite et laïque, et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Les Défis de la Commune

Malgré ses idéaux progressistes, la Commune doit faire face à de nombreux défis : isolement politique, manque de ressources et menace constante des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers.

La Répression et la Semaine Sanglante

L’Offensive des Versaillais

À partir du 21 mai 1871, les troupes gouvernementales lancent une offensive brutale contre Paris. La Semaine sanglante, qui s’ensuit, est marquée par des combats acharnés et des exécutions massives de Communards.

Le Bilan Tragique

La répression fait près de 20 000 morts et des milliers d’arrestations. La Commune est écrasée, mais son esprit de révolte et ses idéaux continuent d’inspirer les mouvements sociaux et révolutionnaires à travers le monde.

L’Insurrection de la Commune de Paris

Le 18 mars 1871 reste une date symbolique dans l’histoire des luttes sociales. La Commune de Paris, bien que brève, incarne une aspiration à la justice sociale et à la démocratie directe. Son héritage, à la fois tragique et inspirant, résonne encore aujourd’hui.

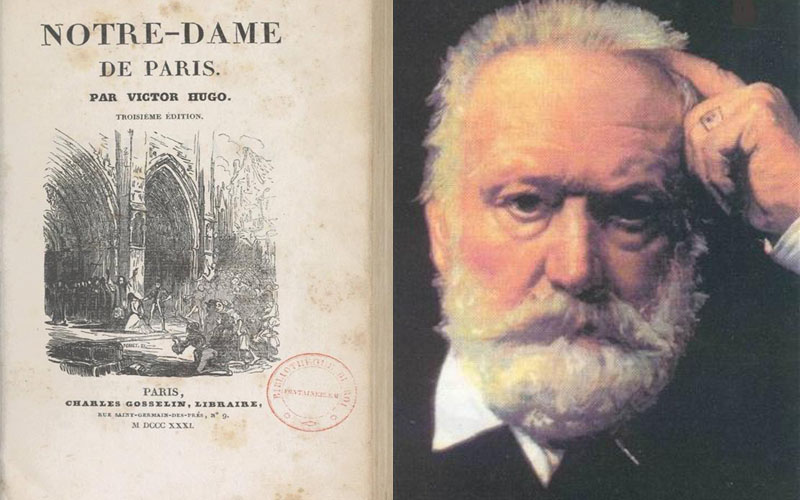

En 1831, Victor Hugo, l'une des figures les plus emblématiques de la littérature française, publie son roman Notre-Dame de Paris. Cette œuvre magistrale, souvent connue sous le titre Notre-Dame de Paris ou The Hunchback of Notre-Dame en anglais, a marqué un tournant dans la littérature romantique. Avec son mélange de drame, d'histoire et de poésie, le roman a captivé les lecteurs et a contribué à redéfinir le genre romanesque. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris reste un pilier de la littérature mondiale, inspirant des adaptations cinématographiques, théâtrales et musicales.

La France Romantique des Années 1830

L'Époque Romantique

Les années 1830 en France sont marquées par le mouvement romantique, un courant artistique et littéraire qui privilégie l'émotion, l'imagination et l'individualisme. Victor Hugo, déjà reconnu pour ses poèmes et ses pièces de théâtre, s'impose comme l'une des figures de proue de ce mouvement.

La Restauration et les Troubles Politiques

La France de l'époque est en pleine mutation politique. Après la Révolution française et l'ère napoléonienne, le pays traverse une période de Restauration monarchique, marquée par des tensions sociales et des révoltes. Ce contexte influence Hugo, qui intègre dans son roman une critique des injustices sociales et une réflexion sur le passé médiéval de la France.

La Genèse de 'Notre-Dame de Paris'

L'Inspiration de Victor Hugo

Victor Hugo s'est inspiré de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un monument emblématique de la capitale, pour écrire son roman. Fasciné par l'architecture gothique et l'histoire médiévale, il a voulu faire de la cathédrale un personnage à part entière, symbole de la grandeur et de la décadence.

Une Écriture Rapide et Intense

Hugo a écrit Notre-Dame de Paris en seulement six mois, sous la pression de son éditeur. Malgré ce délai serré, le roman est le fruit d'un travail minutieux, avec des descriptions riches et une intrigue complexe.

Les Thèmes et les Personnages de 'Notre-Dame de Paris'

Les Personnages Inoubliables

Le roman met en scène des personnages devenus mythiques : Quasimodo, le sonneur de cloches difforme ; Esméralda, la belle danseuse gitane ; Frollo, l'archidiacre torturé ; et Phoebus, le capitaine de la garde. Chacun incarne des aspects de la condition humaine, de la beauté à la monstruosité, en passant par la passion et la souffrance.

Les Thèmes Universels

Notre-Dame de Paris explore des thèmes universels tels que l'amour, la fatalité, la justice et la religion. Le roman aborde également des questions sociales, comme le sort des marginaux et les inégalités, qui résonnent encore aujourd'hui.

L'Impact de 'Notre-Dame de Paris'

Un Succès Immédiat

Dès sa publication, Notre-Dame de Paris rencontre un immense succès. Le public est captivé par son intrigue dramatique, ses descriptions poétiques et ses personnages complexes. Le roman contribue à relancer l'intérêt pour le patrimoine médiéval, notamment pour la cathédrale Notre-Dame, alors en mauvais état.

Influence sur la Littérature et les Arts

L'œuvre de Hugo a influencé des générations d'écrivains et d'artistes. Elle a également inspiré de nombreuses adaptations, dont le célèbre film de Disney Le Bossu de Notre-Dame (1996) et la comédie musicale Notre-Dame de Paris (1998).

L'Héritage de 'Notre-Dame de Paris'

Une Œuvre Intemporelle

Près de deux siècles après sa publication, Notre-Dame de Paris reste une œuvre majeure de la littérature mondiale. Ses thèmes universels et ses personnages inoubliables continuent de toucher les lecteurs.

La Cathédrale comme Symbole

Le roman a également contribué à faire de la cathédrale Notre-Dame de Paris un symbole culturel et historique. En 2019, lors de l'incendie qui a ravagé l'édifice, le monde entier a été rappelé à l'importance de ce monument, en partie grâce à l'œuvre de Hugo.

Un Chef-d'Œuvre Littéraire

La publication de Notre-Dame de Paris en 1831 a marqué un tournant dans l'histoire de la littérature. Victor Hugo a su capturer l'essence de l'âme humaine et la beauté du patrimoine architectural, créant une œuvre qui transcende les époques. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris est bien plus qu'un roman : c'est un héritage culturel, une invitation à réfléchir sur notre passé et notre humanité.

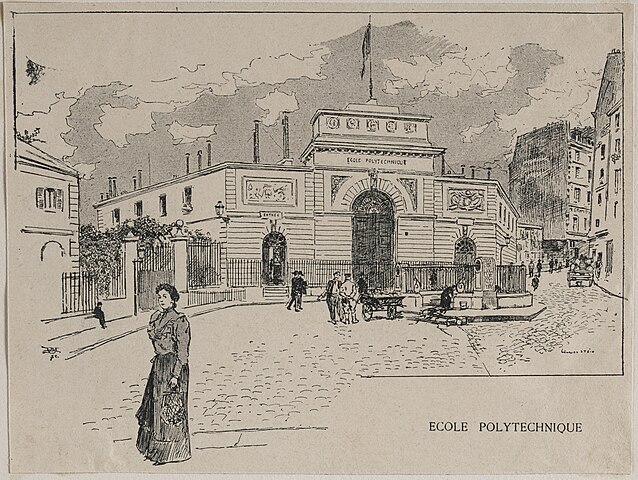

Le 11 mars 1794, en pleine Révolution française, l'École Polytechnique a été fondée sous le nom d'École centrale des travaux publics. Cette institution, aujourd'hui l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs au monde, a été créée pour répondre aux besoins urgents de la nation en matière de formation scientifique et technique. Véritable pilier de l'enseignement supérieur français, l'École Polytechnique a joué un rôle clé dans le développement des sciences, de l'ingénierie et de l'innovation en France et au-delà.

La Révolution Française et les Besoins en Expertise

Les Défis de la Révolution

La Révolution française (1789-1799) a bouleversé la société et les institutions françaises. Dans ce contexte, la nouvelle République avait besoin de compétences techniques et scientifiques pour moderniser le pays, renforcer son armée et soutenir son industrie naissante. Les anciennes institutions éducatives, souvent liées à l'Ancien Régime, étaient jugées insuffisantes pour répondre à ces nouveaux défis.

La Vision des Lumières

Les idées des Lumières, qui prônaient le progrès par la raison et la science, ont fortement influencé la création de l'École Polytechnique. Les révolutionnaires voulaient une institution qui formerait une élite scientifique et technique, capable de servir l'État et de contribuer au bien commun.

La Fondation de l'École Polytechnique

Le Décret de 1794

Le 11 mars 1794 (21 ventôse an II selon le calendrier révolutionnaire), la Convention nationale a adopté un décret créant l'École centrale des travaux publics. L'objectif était de former des ingénieurs civils et militaires, ainsi que des scientifiques de haut niveau.

Les Premières Années de l'École Polytechnique

L'école a ouvert ses portes à Paris en décembre 1794, avec un premier groupe d'étudiants sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur mérite. Les cours étaient axés sur les mathématiques, la physique, la chimie et les sciences appliquées, avec une forte orientation pratique.

L'Évolution de l'École Polytechnique

Le Statut Militaire

En 1804, Napoléon Bonaparte a réorganisé l'école et lui a donné un statut militaire. Les élèves, appelés "polytechniciens", portaient désormais un uniforme et étaient formés dans un cadre discipliné. Cette réforme a renforcé le prestige de l'école et son rôle dans la formation des élites françaises.

Les Contributions Scientifiques

Au fil des décennies, l'École Polytechnique a produit certains des plus grands scientifiques et ingénieurs français, comme Augustin-Louis Cauchy, Henri Poincaré et André-Marie Ampère. Ces figures ont contribué à des avancées majeures dans des domaines tels que les mathématiques, la physique et l'ingénierie.

L'Héritage de l'École Polytechnique

Une Institution d'Excellence

Aujourd'hui, l'École Polytechnique, souvent surnommée "l'X", reste l'une des institutions éducatives les plus prestigieuses au monde. Elle attire des étudiants talentueux du monde entier et continue de jouer un rôle clé dans la recherche et l'innovation.

L'Impact sur l'Éducation et la Société

L'École Polytechnique a influencé le système éducatif français et a servi de modèle pour d'autres grandes écoles d'ingénieurs. Elle incarne les valeurs de mérite, de rigueur scientifique et de service public, qui sont au cœur de l'identité française.

Un Pilier de l'Innovation et du Savoir

La création de l'École Polytechnique en 1794 a marqué un tournant dans l'histoire de l'éducation et de la science en France. En formant des générations d'ingénieurs et de scientifiques, cette institution a contribué à façonner le monde moderne. Aujourd'hui, elle reste un symbole d'excellence et un moteur de progrès, rappelant l'importance de l'éducation et de la recherche pour l'avenir de l'humanité.

L’année 1871 marque un tournant dramatique dans l’histoire de Paris. Après la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne, les troupes prussiennes ont occupé la capitale française, un événement chargé de symbolisme et de conséquences politiques. Cet article explore les circonstances de cette occupation, son déroulement et son impact sur la population parisienne, ainsi que les répercussions historiques de ce moment clé.

Contexte Historique de l’Occupation

La Guerre Franco-Prussienne

La guerre franco-prussienne, qui éclate en 1870, oppose la France de Napoléon III à la Confédération de l’Allemagne du Nord, dirigée par la Prusse. La défaite française à Sedan en septembre 1870 entraîne la chute du Second Empire et la proclamation de la République. Malgré cela, la guerre se poursuit, et Paris, assiégée depuis septembre 1870, finit par capituler en janvier 1871.

Les Conditions de l’Armistice

L’armistice signé le 28 janvier 1871 prévoit l’occupation partielle de Paris par les troupes prussiennes. Cette clause, humiliante pour les Parisiens, est perçue comme une marque de domination et de revanche après des décennies de tensions entre la France et la Prusse. L’occupation, bien que brève, est lourde de sens et de symboles.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Entrée des Troupes Prussiennes

Le 1er mars 1871, les troupes prussiennes entrent dans Paris. Leur présence est limitée à certains quartiers, notamment les Champs-Élysées et les zones stratégiques autour de la place de la Concorde. Les soldats prussiens défilent dans une ville silencieuse et hostile, où la population observe avec colère et résignation cette démonstration de force.

Une Occupation Courte mais Symbolique

L’occupation ne dure que deux jours, du 1er au 3 mars 1871. Bien que brève, elle est profondément ressentie par les Parisiens. Les Prussiens évitent de provoquer des incidents majeurs, mais leur présence rappelle à la France sa défaite et la perte de l’Alsace-Lorraine, cédée à l’Allemagne par le traité de Francfort en mai 1871.

Réactions et Conséquences

La Colère des Parisiens

L’occupation de Paris est vécue comme une humiliation nationale. Les Parisiens, déjà éprouvés par un siège de plusieurs mois et une famine sévère, voient dans cette occupation une insulte supplémentaire. Cette colère contribue à alimenter les tensions politiques qui mènent à la Commune de Paris, un soulèvement populaire qui éclate en mars 1871.

Impact Politique et Symbolique

L’occupation de Paris par les Prussiens a un impact profond sur la psyché nationale française. Elle symbolise la fin de la domination française en Europe et l’ascension de l’Allemagne comme puissance continentale. Cet événement marque également le début d’une période de revanchisme en France, qui influencera les relations franco-allemandes jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’Héritage de l’Occupation

Mémoire Collective et Représentations

L’occupation de 1871 reste gravée dans la mémoire collective française. Elle est souvent évoquée dans la littérature, l’art et les discours politiques comme un moment de honte nationale, mais aussi de résilience. Des écrivains comme Émile Zola ont décrit cette période avec réalisme, capturant l’atmosphère tendue et douloureuse de l’époque.

Une Leçon Historique

L’occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes en 1871 rappelle l’importance des symboles dans les conflits politiques et militaires. Elle illustre comment un événement de courte durée peut laisser une empreinte durable sur l’histoire et la culture d’une nation. Aujourd’hui, cet épisode reste un sujet d’étude pour comprendre les dynamiques de pouvoir et les traumatismes collectifs.

Une marque indélébile sur l’histoire de France

L’occupation de Paris par les troupes prussiennes en 1871 est bien plus qu’un simple événement militaire. Elle incarne une humiliation nationale, un tournant politique et un moment chargé de symboles. Bien que brève, cette occupation a laissé une marque indélébile sur l’histoire de France, influençant les décennies qui ont suivi et rappelant la fragilité des empires et la puissance des symboles dans les relations internationales.

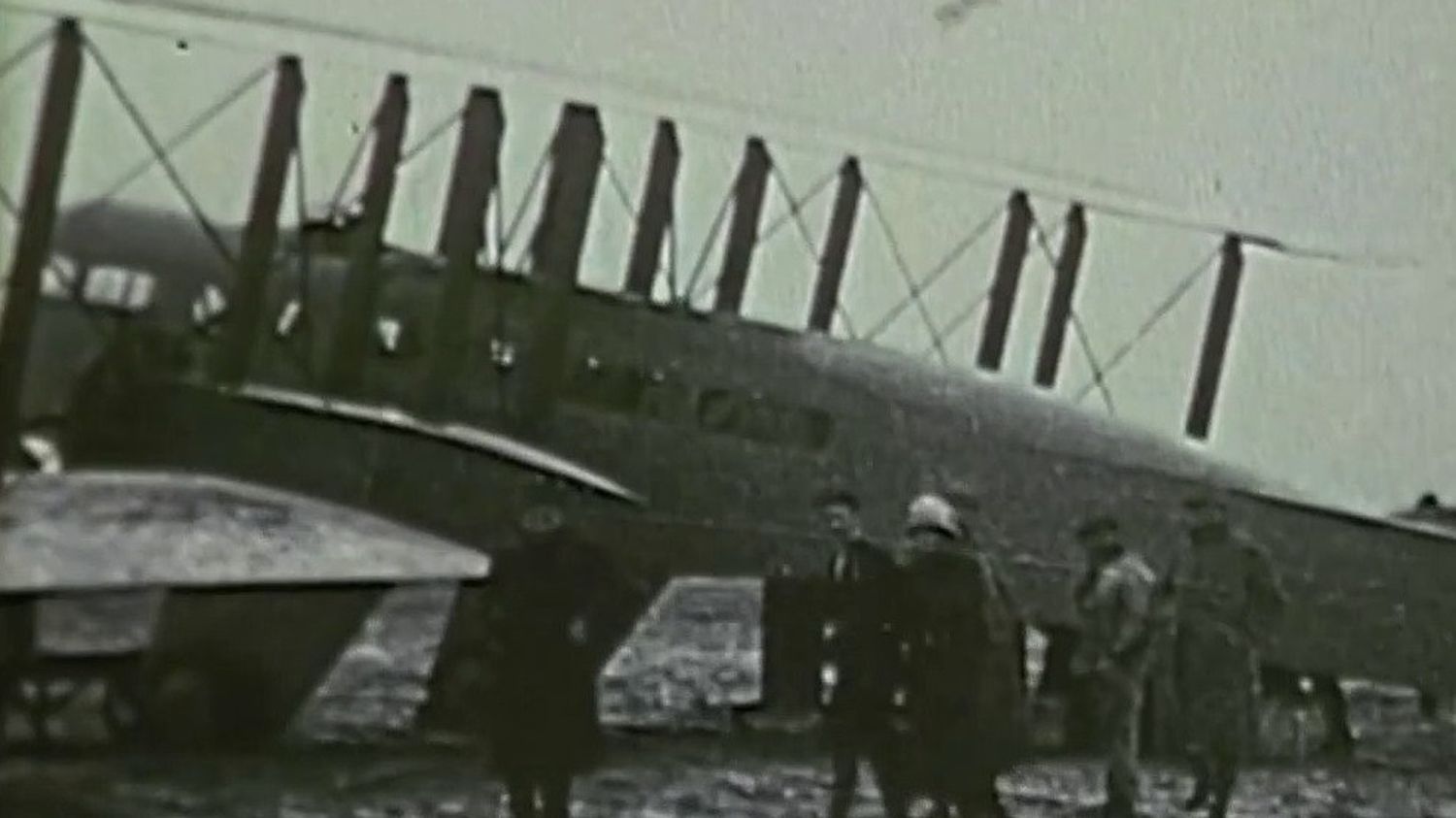

L’année 1919 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’aviation : le premier vol commercial reliant Paris à Londres. Cet événement, souvent méconnu, a ouvert la voie à l’aviation civile moderne et a transformé la manière dont les gens voyagent. Cet article explore les circonstances de ce vol historique, les défis techniques et logistiques rencontrés, ainsi que son impact sur le développement du transport aérien.

Le Contexte de l’Aviation en 1919

L’Héritage de la Première Guerre Mondiale

La fin de la Première Guerre mondiale en 1918 a laissé derrière elle une industrie aéronautique en plein essor. Les avions, initialement conçus pour des usages militaires, commencent à être adaptés pour des applications civiles. Les pilotes, formés pendant la guerre, cherchent de nouvelles opportunités, et les gouvernements envisagent l’aviation comme un outil de connexion entre les nations.

Les Premières Tentatives de Vols Civils

Avant 1919, quelques vols expérimentaux avaient déjà eu lieu, mais ils étaient principalement destinés à des démonstrations ou à des records. L’idée de transporter des passagers de manière régulière était encore une utopie. Cependant, la demande pour des voyages plus rapides et efficaces entre les grandes villes européennes se faisait de plus en plus pressante.

Le Premier Vol Commercial Paris-Londres

Les Acteurs Clés de l’Événement

Le premier vol commercial entre Paris et Londres a été réalisé par la compagnie aérienne française Lignes Aériennes Farman. Utilisant un avion biplan Farman F.60 Goliath, conçu à l’origine pour le transport de bombes, l’appareil a été reconverti pour accueillir des passagers. Ce vol inaugural a transporté deux passagers, ainsi que du courrier, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère.

Les Défis Techniques et Logistiques

Le vol entre Paris et Londres n’était pas sans risques. Les avions de l’époque étaient peu fiables, les conditions météorologiques difficiles à prévoir, et les infrastructures aéroportuaires quasi inexistantes. Malgré ces obstacles, le vol a été un succès, prouvant que le transport aérien commercial était réalisable.

L’Impact du Vol sur l’Aviation Civile

La Naissance d’une Nouvelle Industrie

Ce premier vol commercial a servi de catalyseur pour le développement de l’aviation civile. D’autres compagnies aériennes ont rapidement vu le jour, et des routes aériennes régulières ont été établies entre les grandes villes européennes. L’idée de voyager rapidement d’un pays à l’autre est devenue une réalité.

L’Évolution des Avions et des Infrastructures

Les années qui ont suivi ont vu d’importantes avancées technologiques, avec des avions plus sûrs, plus rapides et plus confortables. Les aéroports ont commencé à se développer, et des réglementations internationales ont été mises en place pour garantir la sécurité des passagers.

L’Héritage du Premier Vol Commercial

Une Révolution dans les Voyages Internationaux

Le vol Paris-Londres de 1919 a marqué le début d’une ère où les distances se réduisaient considérablement. Il a permis de rapprocher les cultures, de stimuler le tourisme et de faciliter les échanges commerciaux. Aujourd’hui, des millions de personnes empruntent cette route chaque année, sans réaliser qu’elle a été pionnière.

Un Symbole de l’Innovation Humaine

Ce vol historique est un rappel de la capacité humaine à repousser les limites du possible. Il a inspiré des générations d’ingénieurs, de pilotes et de visionnaires, qui ont contribué à faire de l’aviation civile l’un des piliers de la mondialisation.

Bien plus qu’une simple traversée aérienne

Le premier vol commercial entre Paris et Londres en 1919 a été bien plus qu’une simple traversée aérienne : il a été le point de départ d’une révolution dans les transports. En reliant deux capitales européennes en quelques heures, il a ouvert la voie à un monde plus connecté et a posé les bases de l’aviation moderne. Aujourd’hui, alors que des millions de passagers prennent l’avion chaque jour, il est important de se souvenir de ce vol pionnier qui a changé le cours de l’histoire.

En 1887, la première pierre d’un projet ambitieux fut posée : celui d’une tour de fer destinée à marquer l’Exposition universelle de 1889. Longtemps critiquée avant d’être admirée, la Tour Eiffel symbolise aujourd’hui l’ingéniosité et l’audace technique du XIXe siècle. Retour sur la naissance de ce monument qui allait redéfinir l’horizon parisien.

Le Contexte de la Construction : Une Ambition Mondiale

Un Défi pour l’Exposition Universelle de 1889

À la fin du XIXe siècle, Paris se prépare à accueillir une nouvelle Exposition universelle. Cet événement doit célébrer le centenaire de la Révolution française et affirmer la place de la France sur la scène mondiale. Un concours est lancé pour concevoir un monument spectaculaire au cœur de la capitale.

Gustave Eiffel, Ingénieur Visionnaire

Si le projet est souvent attribué à Gustave Eiffel, ce sont en réalité Maurice Koechlin et Émile Nouguier, deux ingénieurs de sa société, qui imaginent cette gigantesque structure métallique. Séduit par leur concept, Eiffel rachète les droits et devient le visage du projet.

Une Construction Hors Normes

Un Chantier Digne d’un Géant de Fer

Le 28 janvier 1887 marque le début des travaux sur le Champ-de-Mars. La construction mobilise 250 ouvriers et nécessite l’assemblage de 18 038 pièces métalliques. Pour garantir solidité et précision, 2,5 millions de rivets sont utilisés, un exploit technique inédit à l’époque.

Des Critiques et Controverses

Dès l’annonce du projet, des voix s’élèvent contre cette "tour inutile et monstrueuse". Une pétition signée par des intellectuels, dont Guy de Maupassant et Charles Gounod, dénonce une atteinte à l’esthétique parisienne. Eiffel, lui, défend avec ferveur son chef-d’œuvre, convaincu que l’avenir lui donnera raison.

La Tour Eiffel : Une Œuvre Révolutionnaire

Une Innovation Technique Sans Précédent

Avec ses 330 mètres de hauteur (à l’origine 312 m), la Tour Eiffel devient la plus haute structure jamais construite par l’homme. Son architecture, basée sur les principes de l’aérodynamique, lui assure une résistance exceptionnelle au vent.

Une Icône en Devenir

Si elle devait initialement être démontée après 20 ans, la Tour Eiffel trouve rapidement une utilité scientifique et militaire. L’installation d’antennes radio lui permet de survivre et de s’imposer comme un symbole incontournable de Paris.

Un Monument Légendaire Prend Forme

De projet controversé à chef-d’œuvre architectural, la Tour Eiffel s’est imposée comme l’un des monuments les plus emblématiques au monde. Son érection en 1887 marque une véritable révolution technique et culturelle, témoignant du génie français et de son audace visionnaire. Aujourd’hui, elle demeure une fierté nationale et une attraction incontournable pour des millions de visiteurs.

Le 21 janvier 1976 marque une date historique dans l'aviation civile avec le lancement du premier vol commercial supersonique du Concorde. Cet avion révolutionnaire, fruit de la collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a bouleversé le transport aérien en permettant de relier des destinations transatlantiques à une vitesse inégalée. Retour sur un événement qui a marqué l’histoire de l’aviation.

La Genèse du Concorde

Un Projet Franco-Britannique Ambitieux

L’idée d’un avion de ligne capable de voler à des vitesses supersoniques émerge dans les années 1950. Face aux avancées technologiques et à la nécessité d’accélérer les déplacements intercontinentaux, la France et le Royaume-Uni s’associent en 1962 pour concevoir un avion hors du commun. Cette coopération donne naissance au Concorde, un appareil conçu par Aérospatiale et British Aircraft Corporation.

Un Défi Technologique et Économique

La conception du Concorde représente un véritable exploit technique. Avec sa silhouette effilée, son aile delta et ses réacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus, il est conçu pour franchir le mur du son et atteindre Mach 2, soit plus de 2 000 km/h. Cependant, ce projet est aussi un défi économique colossal, entraînant des coûts de développement exorbitants et soulevant des interrogations sur la rentabilité du programme.

Le Premier Vol Supersonique Commercial

21 Janvier 1976 : Une Date Historique

Après des années de tests et de mises au point, le Concorde effectue son premier vol commercial supersonique le 21 janvier 1976. Deux appareils décollent simultanément : l’un d’Air France de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar, et l’autre de British Airways de Londres vers Bahreïn. Ce jour-là, le Concorde prouve que le voyage supersonique n'est plus un rêve, mais une réalité accessible aux passagers fortunés.

Une Expérience Unique pour les Passagers

Voyager à bord du Concorde offre une expérience hors du commun. En plus du confort et du service haut de gamme, les passagers bénéficient d’un temps de vol réduit de moitié par rapport aux avions classiques. Un vol Paris-New York, par exemple, ne prend que 3 heures et demie au lieu de 7 à 8 heures.

Un Rêve Qui Tourne Court

Succès et Controverses

Malgré son aura prestigieuse et l’enthousiasme qu’il suscite, le Concorde se heurte à de nombreux obstacles. Le bruit assourdissant de son bang supersonique conduit à des restrictions sur ses routes aériennes, tandis que la consommation excessive de carburant et le coût des billets le réservent à une élite fortunée.

La Fin d’une Ère

L’accident tragique du Concorde d’Air France en 2000 à Gonesse précipite la fin de son exploitation. Face à la baisse de la demande et aux coûts d’entretien élevés, les derniers vols commerciaux du Concorde ont lieu en 2003, mettant un terme à une aventure aéronautique légendaire.

Un symbole d’innovation et de prouesse technologique

Le Concorde reste une icône de l’aviation, symbole d’innovation et de prouesse technologique. Bien qu’il ait disparu du ciel, il continue de faire rêver les passionnés d’aviation et laisse un héritage qui inspire les nouvelles générations d’ingénieurs et d’aéronautes. L’histoire retiendra 1976 comme l’année où le transport aérien a franchi un cap décisif, en rendant le voyage supersonique une réalité.

Le 21 janvier 1938, le monde du cinéma perd l’un de ses pionniers les plus créatifs et visionnaires : Georges Méliès. Illusionniste devenu cinéaste, il a révolutionné le septième art avec des films regorgeant d’inventivité, d’effets spéciaux et de poésie. Pourtant, sa carrière s’achève dans l’oubli et la pauvreté, bien loin de la gloire de ses débuts.

Comment celui qui a donné au cinéma ses premières grandes œuvres de science-fiction et de fantastique s’est-il retrouvé oublié de son vivant ? Cet article revient sur son ascension fulgurante, sa chute brutale et la reconnaissance posthume de son génie.

Georges Méliès : De l’Illusion à l’Invention du Cinéma

Un Magicien Fasciné par l’Image Animée

Né en 1861, Georges Méliès commence sa carrière comme illusionniste au Théâtre Robert-Houdin à Paris. Lorsqu’il assiste en 1895 à une démonstration du Cinématographe Lumière, il perçoit immédiatement le potentiel du dispositif et cherche à l’exploiter pour enrichir ses spectacles.

Il développe alors ses propres techniques et crée le premier véritable studio de cinéma en 1897 à Montreuil, un espace conçu spécialement pour la mise en scène et les effets spéciaux.

Le Père des Effets Spéciaux et de la Science-Fiction

Contrairement aux frères Lumière, qui se concentrent sur le réalisme, Méliès explore l’imaginaire. Il invente le stop-motion, les surimpressions, les disparitions et les décors peints, donnant naissance à un cinéma de spectacle et d’illusion.

En 1902, il réalise Le Voyage dans la Lune, son chef-d'œuvre le plus célèbre, où une fusée s’écrase dans l’œil de la Lune. Ce film de 14 minutes marque l’histoire du cinéma et influence des générations de cinéastes.

Le Déclin et l’Oubli d’un Visionnaire

L’Arrivée de la Production Industrielle

Alors que Méliès crée des mondes oniriques, le cinéma évolue vers une industrie dominée par les grandes compagnies comme Pathé et Gaumont. La demande pour des films plus réalistes et narratifs éclipse progressivement son style théâtral.

Face à cette transformation, il peine à s’adapter et ses productions deviennent obsolètes. En 1913, il fait faillite et doit fermer son studio, détruisant de nombreuses œuvres dans un acte de désespoir.

Un Cinéaste Tombé dans l’Oubli

Contraint d’abandonner le cinéma, Méliès se retrouve sans ressources. Après la Première Guerre mondiale, il vit modestement dans une boutique de jouets et friandises à la gare Montparnasse avec sa femme, Jeanne d'Alcy, ancienne actrice de ses films.

Alors que le cinéma devient une industrie mondiale, son rôle fondateur est largement ignoré par le grand public.

La Redécouverte et la Fin de Vie de Méliès

Une Reconnaissance Tardive

Dans les années 1920, des critiques et cinéastes commencent à redécouvrir son travail. En 1929, un hommage lui est rendu lors d’une rétrospective à Paris. En 1931, il reçoit la Légion d’honneur des mains de Louis Lumière, reconnaissant enfin son rôle de pionnier.

Ses Derniers Jours et Son Héritage

Georges Méliès s’éteint le 21 janvier 1938, à 76 ans, dans l’oubli médiatique malgré les hommages tardifs. Il laisse derrière lui un héritage immense, inspirant des générations de réalisateurs comme Tim Burton, Martin Scorsese et Terry Gilliam.

Son influence résonne encore aujourd’hui, notamment grâce au film Hugo Cabret (2011) de Martin Scorsese, qui lui rend un vibrant hommage.

Du Rêve à l’Éternité

La disparition de Georges Méliès en 1938 marque la fin d’un artiste incompris de son temps mais célébré aujourd’hui comme l’un des pères du cinéma moderne. Son imagination sans limite et son audace technique ont ouvert la voie aux effets spéciaux et au cinéma de genre.

Bien qu’il ait fini dans la pauvreté, son œuvre continue de fasciner et de nourrir les rêves des cinéastes et spectateurs du monde entier.

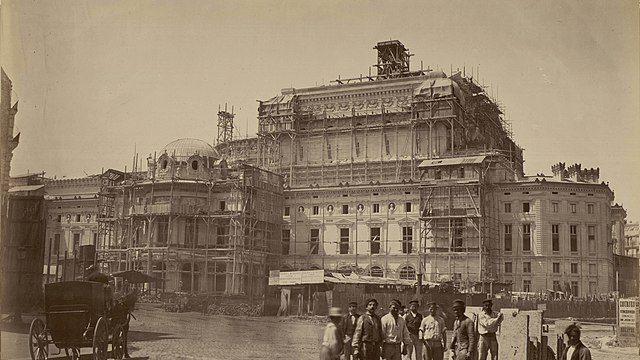

L'Opéra Garnier, joyau architectural et symbole de la grandeur parisienne, a marqué l'histoire culturelle de la France par son inauguration mémorable. Cette soirée exceptionnelle, empreinte d'élégance et de faste, a réuni artistes, dignitaires et passionnés de musique. Découvrons ensemble les coulisses, les moments forts et l'héritage de cet événement inoubliable.