Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Liberté

Le 14 février 1879, la France officialise un symbole puissant de son identité nationale : La Marseillaise devient l’hymne national de la République française. Composée en 1792 par Claude Joseph Rouget de Lisle, cette chanson révolutionnaire a traversé les époques, incarnant les idéaux de liberté, de résistance et de patriotisme. Cet article explore les origines de La Marseillaise, son parcours tumultueux et son adoption officielle comme hymne national en 1879.

Les Origines de La Marseillaise

La Création en 1792

La Marseillaise est composée dans un contexte de guerre et de révolution. En avril 1792, Claude Joseph Rouget de Lisle, un officier et musicien, écrit Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin à Strasbourg, pour soutenir les troupes françaises en lutte contre l’Autriche. Le chant, rapidement adopté par les volontaires marseillais, gagne en popularité et devient La Marseillaise.

Un Hymne Révolutionnaire

Avec ses paroles enflammées et son rythme entraînant, La Marseillaise incarne l’esprit révolutionnaire. Elle devient un symbole de la lutte pour la liberté et de la défense de la patrie en danger. En 1795, elle est déclarée « chant national » par la Convention, mais son statut fluctue au gré des régimes politiques.

Le Parcours Tourmenté de La Marseillaise

L’Interdiction sous l’Empire et la Restauration

Sous Napoléon Bonaparte, La Marseillaise perd son statut officiel, bien qu’elle reste populaire. Pendant la Restauration monarchique (1815-1830), elle est même interdite, car elle est associée à la Révolution et à la République. Ce n’est qu’avec la Révolution de 1830 qu’elle retrouve une place dans le cœur des Français.

Le Retour en Grâce sous la IIe République

En 1848, avec l’avènement de la IIe République, La Marseillaise redevient un symbole officiel. Cependant, le Second Empire de Napoléon III (1852-1870) la relègue à nouveau au second plan, préférant des hymnes moins révolutionnaires.

L’Adoption Officielle en 1879

Le Contexte Politique de la IIIe République

En 1879, la France est en pleine consolidation de la IIIe République. Les républicains, au pouvoir, cherchent à renforcer les symboles nationaux pour unifier le pays et affirmer les valeurs républicaines. La Marseillaise, avec son histoire révolutionnaire et son message de liberté, s’impose comme un choix évident.

La Décision du 14 Février 1879

Le 14 février 1879, le président de la République, Jules Grévy, signe un décret officialisant La Marseillaise comme hymne national. Cette décision est accueillie avec enthousiasme par les républicains, qui y voient un moyen de célébrer l’héritage de la Révolution française.

Les Réactions et l’Impact

L’adoption de La Marseillaise comme hymne national renforce son statut de symbole de la République. Elle est désormais chantée lors des cérémonies officielles, des événements sportifs et des moments de rassemblement national. Cependant, ses paroles guerrières et révolutionnaires continuent de susciter des débats.

L’Héritage de La Marseillaise

Un Symbole Universel

La Marseillaise dépasse les frontières de la France pour devenir un symbole universel de lutte pour la liberté et les droits de l’homme. Elle inspire des mouvements révolutionnaires et des hymnes à travers le monde.

Les Débats Contemporains

Aujourd’hui encore, La Marseillaise fait l’objet de discussions. Certains critiquent ses paroles jugées violentes, tandis que d’autres y voient un rappel nécessaire des combats pour la démocratie et la justice.

La Marseillaise dans la Culture Populaire

Devenue un emblème culturel, La Marseillaise est reprise dans des films, des œuvres littéraires et des événements artistiques. Elle reste un élément central de l’identité française.

Un Chant de la Liberté

L’adoption de La Marseillaise comme hymne national en 1879 marque un moment clé dans l’histoire de la France. Ce chant, né dans la ferveur révolutionnaire, incarne les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent la République. Aujourd’hui, La Marseillaise continue de résonner comme un appel à la résistance et à l’unité, rappelant que les idéaux qu’elle porte sont plus que jamais d’actualité.

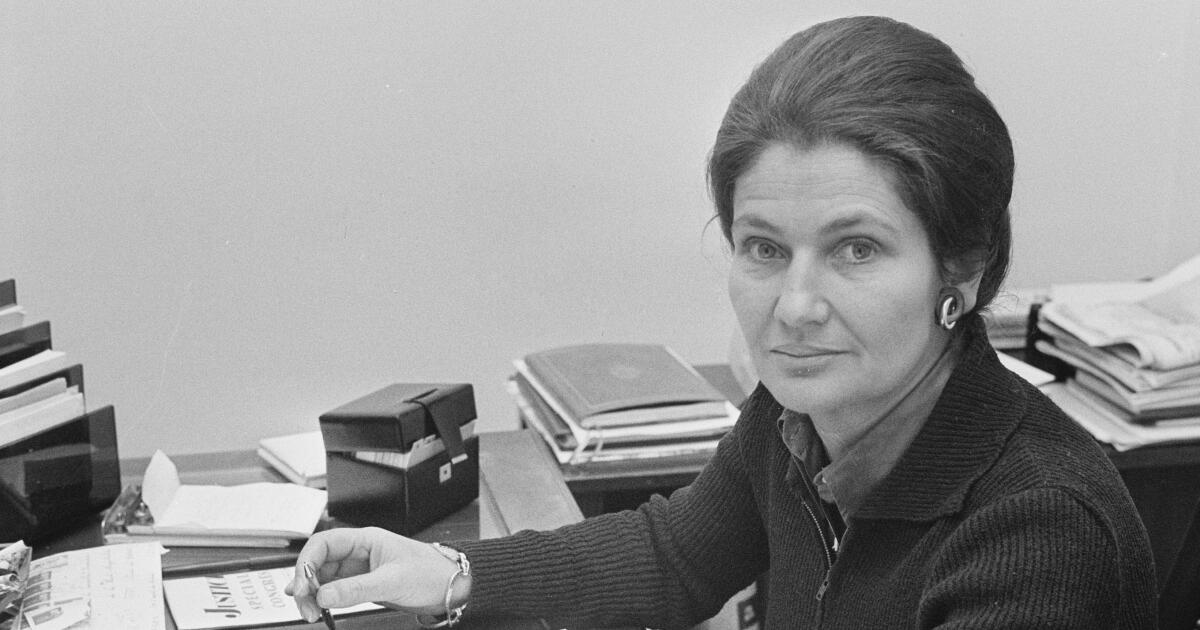

Le 20 décembre 1974, le Parlement français adopte définitivement la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Cette réforme marque une étape historique dans la reconnaissance des droits des femmes en France, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la liberté et la dignité. Revenons sur ce moment fondateur, son contexte, et ses répercussions.

Un Contexte de Luttes Féministes

Les Débats de Société

Les années 1960 et 1970 voient émerger des revendications pour le droit à disposer de son corps. Des mouvements féministes comme le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) militent activement pour la dépénalisation de l’avortement, mettant en lumière les drames liés aux pratiques clandestines.

Une Société en Mutation

Portée par les événements de Mai 68 et le mouvement global pour les droits civiques, la société française évolue. Ces changements sociaux et culturels ouvrent la voie à un débat législatif inédit sur une question longtemps taboue.

L'Élaboration de la Loi Veil

Simone Veil, une Femme de Conviction

Simone Veil, rescapée de la Shoah et figure respectée, devient ministre de la Santé en 1974. Elle porte avec courage ce projet de loi, malgré des résistances politiques et sociales virulentes.

Un Débat Parlementaire Intense

Le projet de loi est présenté en novembre 1974 à l’Assemblée nationale. Les débats, parfois houleux, reflètent les tensions entre conservateurs et progressistes. Simone Veil fait preuve d’une éloquence remarquable pour défendre la nécessité de cette réforme.

L’Adoption Définitive

Une Étape Décisive

Le 19 décembre 1974, après plusieurs semaines de discussions et un vote positif à l’Assemblée nationale et au Sénat, la loi est adoptée définitivement. Elle autorise l’IVG sous conditions strictes, encadrée par un délai de 10 semaines et après consultation médicale.

Une Victoire pour les Droits des Femmes

Cette adoption est saluée comme une avancée majeure pour les droits des femmes en France. Elle met fin aux risques liés aux avortements clandestins et reconnaît aux femmes leur droit à disposer de leur corps.

Héritage et Défis

L’Impact de la Loi Veil

La loi entre en vigueur le 17 janvier 1975 et, depuis, a permis à des millions de femmes d’accéder à une procédure médicale sécurisée. Elle reste une pierre angulaire des droits reproductifs en France.

Les Débats Toujours Actuels

Près de 50 ans après son adoption, la loi sur l’IVG continue de susciter des débats, notamment face aux remises en question dans d'autres pays. En France, la vigilance demeure essentielle pour préserver cet acquis.

Une Révolution Sociétalen

L’adoption définitive de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en 1974 est une victoire historique pour la liberté des femmes. Elle incarne le courage politique de Simone Veil et le fruit de décennies de luttes féministes. Ce moment reste gravé dans l’histoire comme un symbole d’émancipation et de progrès.

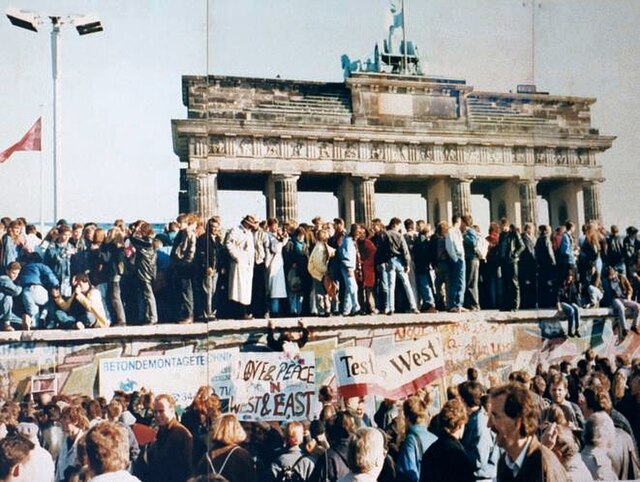

La chute du Mur de Berlin, survenue le 9 novembre 1989, a marqué la fin d'une ère et symbolisé la fin du Rideau de fer, qui divisait l'Europe en deux blocs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement historique a non seulement provoqué la réunification de l'Allemagne, mais a également été un catalyseur pour le déclin du communisme en Europe de l'Est et la fin de la guerre froide. En 2024, alors que nous célébrons le 35e anniversaire de cette monumental transformation, il est essentiel de revisiter les événements qui ont conduit à la chute du mur, ses répercussions sur l'Europe et le monde, et comment cet héritage continue de façonner notre société contemporaine.

Contexte Historique de la chute du Mur de Berlin

Le Rideau de Fer

Le terme "Rideau de fer" a été popularisé par Winston Churchill en 1946 pour décrire la division entre les pays communistes d'Europe de l'Est et les pays démocratiques d'Europe de l'Ouest. Cette séparation a conduit à des tensions politiques et militaires croissantes, symbolisées par la construction du Mur de Berlin en 1961, qui a été érigé pour empêcher l'exode des citoyens de l'Est vers l'Ouest.

La Guerre froide

La guerre froide, période de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, a façonné les relations internationales pendant près de 50 ans. Les idéologies opposées, le capitalisme et le communisme, ont entraîné une série de conflits par procuration et une course aux armements, rendant la menace d'une guerre nucléaire omniprésente.

Les Événements Précédant la Chute du Mur

Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev

Au milieu des années 1980, Mikhaïl Gorbatchev a introduit des réformes cruciales, comme la perestroïka (restructuration) et la glasnost (transparence), visant à moderniser l'économie soviétique et à permettre une plus grande liberté d'expression. Ces réformes ont eu des conséquences profondes dans les pays satellites de l'Union soviétique, incitant de nombreux citoyens à revendiquer des réformes similaires.

Les mouvements populaires

Les manifestations en Pologne, notamment le mouvement Solidarnosc dirigé par Lech Wałęsa, ainsi que les mouvements pro-démocratiques en Hongrie, en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, ont été des facteurs catalyseurs qui ont renforcé la pression sur les régimes communistes. La désillusion face à la répression et la quête de liberté ont alimenté ces mouvements.

La Chute du Mur

Les événements du 9 novembre 1989

La chute du Mur de Berlin a été le résultat d'une série d'événements qui ont culminé le 9 novembre 1989. Une confusion autour d'une annonce concernant la libéralisation des voyages a conduit à des milliers de Berlinois de l'Est à se rassembler aux points de contrôle. Les gardes-frontières, débordés, ont finalement ouvert les portes, permettant aux citoyens de traverser librement. Ce moment historique a été acclamé comme la victoire des aspirations démocratiques sur la répression.

Les réactions internationales

La chute du Mur a suscité des réactions enthousiastes dans le monde entier. Elle a été saluée comme un triomphe de la démocratie et a ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne, qui a été officiellement réalisée le 3 octobre 1990. Cet événement a également inspiré d'autres pays d'Europe de l'Est à abandonner leurs régimes communistes.

Conséquences de la Chute du Mur

Réunification allemande et intégration européenne

La réunification de l'Allemagne a eu un impact profond sur la politique européenne. Elle a conduit à la création de l'Union européenne et à une expansion vers l'est, intégrant d'anciens pays communistes au sein d'une structure démocratique.

Le nouvel ordre mondial

La fin du Rideau de fer a marqué la fin de la guerre froide et a conduit à un nouvel ordre mondial, caractérisé par la domination des États-Unis en tant que superpuissance unique et une augmentation des tensions régionales, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Héritage de la Chute du Mur en 2024

Réflexions sur la démocratie et les droits de l'homme

En 2024, la chute du Mur de Berlin continue de servir de symbole pour les luttes pour la démocratie et les droits de l'homme. Les défis actuels, tels que le populisme croissant, les tensions géopolitiques et les menaces à la démocratie, rappellent que le combat pour la liberté et l'égalité est toujours d'actualité.

Un regard vers l'avenir

Alors que nous commémorons cet événement marquant, il est crucial de réfléchir aux leçons tirées du passé. La solidarité internationale et la vigilance en matière de droits civiques demeurent essentielles pour prévenir la régression démocratique dans le monde.

La voie à des changements significatifs dans le monde entier

La chute du Mur de Berlin a été un moment charnière qui a non seulement marqué la fin d'une époque, mais a également ouvert la voie à des changements significatifs dans le monde entier. À l'approche des 35 ans de cet événement, il est essentiel de célébrer les avancées réalisées en matière de liberté et de démocratie tout en restant conscients des défis qui subsistent. En honorant cet héritage, nous pouvons continuer à œuvrer pour un avenir où les droits de tous sont respectés et où la paix et la liberté prévalent.