Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Conflits

Instauré en 1933 par António de Oliveira Salazar, l'Estado Novo (« État Nouveau ») est un régime autoritaire qui dirige le Portugal d'une main de fer pendant plusieurs décennies. Cette dictature se caractérise par une censure rigoureuse, une police politique redoutée (la PIDE), et un isolement international croissant dû à son refus obstiné de décoloniser ses territoires africains. En 1968, après l'incapacité de Salazar, Marcelo Caetano prend la tête du régime, promettant des réformes. Cependant, son mandat s’inscrit dans une continuité sans réels changements, renforçant le mécontentement populaire.

Les causes immédiates de la révolte

Dans les années 1970, plusieurs facteurs conduisent le Portugal au bord de l'explosion sociale. Les guerres coloniales menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pèsent lourdement sur le moral et les ressources économiques du pays. L’économie portugaise stagne, la pauvreté s'étend, poussant de nombreux Portugais à l'émigration massive vers l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne. De plus, une société civile étouffée par la censure et une jeunesse révoltée, influencée par les mouvements internationaux de contestation, préparent le terrain à la révolution.

Le jour J : une révolution en douceur

Le rôle-clé du MFA (Mouvement des Forces Armées)

Le MFA, composé principalement d'officiers intermédiaires expérimentés dans les guerres coloniales, devient rapidement l'élément moteur de la révolution. Ces militaires prennent conscience des injustices et de l'absurdité de ces conflits prolongés. Organisés secrètement dès 1973, ils choisissent symboliquement de déclencher leur coup d’État pacifique par la diffusion, à minuit 20 le 25 avril 1974, de la chanson interdite « Grândola, Vila Morena » du chanteur engagé Zeca Afonso, sur les ondes de Rádio Renascença.

Un déroulement quasi-chorégraphié

La révolution se déroule selon un plan précis : dès 4h20, les troupes commencent à se déployer discrètement dans les rues de Lisbonne. À 16h00, Marcelo Caetano, encerclé dans la caserne du Carmo, se rend sans violence aux militaires insurgés. Deux heures plus tard, à 18h00, les rues de la capitale portugaise sont remplies par une foule joyeuse célébrant l’effondrement pacifique d’une dictature vieille de près d’un demi-siècle.

Les acteurs clés d'une révolution pacifique

Les « Capitaines d'Avril »

Le succès du 25 avril repose largement sur la détermination de quelques figures emblématiques. Otelo Saraiva de Carvalho se distingue comme stratège opérationnel, orchestrant avec précision les opérations. Salgueiro Maia, devenu héros populaire, est l'officier qui, avec sang-froid et humanité, obtient la reddition pacifique des forces loyalistes. Vasco Gonçalves, quant à lui, devient l'une des figures marquantes du « Processus Révolutionnaire en Cours », période intense de changements politiques et sociaux qui suit immédiatement la révolution.

Le peuple portugais, acteur inattendu

Les Portugais eux-mêmes jouent un rôle crucial et symbolique en distribuant spontanément des œillets rouges aux soldats insurgés, ces fleurs étant placées dans les canons des fusils. Ce geste pacifique donne son nom à la révolution. Les journalistes assurent une couverture médiatique essentielle, permettant au monde entier de suivre les événements en temps réel, tandis que les photographes immortalisent ces moments historiques.

Conséquences immédiates et héritage

Les trois D : Démocratiser, Décoloniser, Développer

La Révolution des Œillets enclenche immédiatement de profondes réformes sous le slogan des « trois D » : démocratiser le pays, décoloniser rapidement les territoires africains, et développer une économie moderne. Dès 1975, les colonies africaines obtiennent leur indépendance, mettant fin à des années de conflits meurtriers. En 1976, le Portugal adopte sa première Constitution démocratique et organise ses premières élections libres, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Dix ans plus tard, en 1986, le pays intègre la Communauté Économique Européenne (CEE), scellant définitivement son ancrage dans une Europe démocratique et moderne.

La mémoire vivante du 25 Avril

L'héritage du 25 avril 1974 reste extrêmement vivant dans la mémoire collective portugaise. Des symboles forts en témoignent, comme le pont 25 de Abril à Lisbonne, initialement nommé pont Salazar. Le Musée du Aljube, consacré à la résistance antifasciste, retrace cette période sombre mais aussi l'espoir qu'a suscité la révolution. La chanson « Grândola, Vila Morena » de Zeca Afonso demeure un hymne populaire toujours chanté lors des commémorations.

Quand le Portugal Renversa sa Dictature avec des Fleurs

Plus qu'un simple renversement politique, la Révolution des Œillets est un éveil soudain à la liberté, symboliquement marqué par les fleurs offertes aux soldats. Ce caractère unique, pacifique et poétique de la révolution continue d'inspirer les mouvements démocratiques à travers le monde. Chaque année, le 25 avril, les Portugais célèbrent avec émotion cet anniversaire symbolisant l'espoir, la liberté et la renaissance démocratique de leur pays.

Le 28 mars 1939 marque un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de l'Espagne : les troupes nationalistes du général Franco entrent dans Madrid, mettant fin à près de trois ans de guerre civile. Ce conflit fratricide, qui a divisé le pays et préfiguré les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, laisse une Espagne exsangue et soumise à une longue dictature. Cet article analyse les derniers jours du conflit, ses conséquences immédiates et son héritage durable dans la mémoire collective.

Les Derniers Jours de la République

L'Effondrement du Front Républicain

Début 1939, la situation des républicains devient désespérée. La chute de Barcelone le 26 janvier sonne le glas des espoirs loyalistes. Le gouvernement Negrín, divisé, ne peut empêcher la dissidence au sein de ses propres rangs, avec le coup d'État du colonel Casado qui tente en vain de négocier une paix honorable.

La Marche Triomphale des Nationalistes

Franco, refusant toute capitulation négociée, lance son "offensive finale" le 26 mars. En trois jours, ses troupes avancent sans résistance sérieuse. Le 28 au matin, les forces du général Yagüe font leur entrée dans une Madrid exsangue, mettant fin symboliquement à la guerre.

Le Bilan d'un Conflit Meurtrier

Une Espagne en Ruines

La guerre laisse un pays dévasté : 500 000 morts (dont 150 000 exécutés ou assassinés), 440 000 exilés, des villes bombardées et une économie anéantie. La répression franquiste qui suit sera impitoyable, avec des milliers d'exécutions et d'emprisonnements.

Un Conflit Internationalisé

Cette guerre a servi de terrain d'essai pour les puissances fascistes et communistes. La Légion Condor allemande et les Brigades Internationales ont transformé ce conflit local en prélude de la guerre mondiale à venir, avec des innovations militaires comme les bombardements de civils (Guernica).

Les Conséquences Historiques

L'Installation de la Dictature Franquiste

Franco établit un régime autoritaire qui durera 36 ans, jusqu'à sa mort en 1975. L'Espagne reste isolée diplomatiquement jusqu'aux années 1950, payant ainsi son alignement sur l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une Mémoire Toujours Vive

Aujourd'hui encore, la guerre civile divise la société espagnole. La "loi sur la mémoire historique" de 2007 et ses développements récents montrent que ces blessures ne sont pas totalement refermées, près d'un siècle après les faits.

Madrid Tombe et l'Espagne Plonge dans la Nuit Franquiste

Le 28 mars 1939 ne marque pas seulement la fin d'une guerre, mais le début d'une longue nuit pour l'Espagne. Cette date symbolise à la fois l'échec sanglant de la démocratie républicaine et la victoire brutale d'un national-catholicisme autoritaire qui marquera durablement le pays.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, Tokyo a subi l'un des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Menée par les forces aériennes américaines, cette opération a causé des destructions massives et des pertes humaines considérables, marquant un tournant dans la stratégie alliée contre le Japon. Ce raid aérien, souvent éclipsé par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, reste pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire militaire.

La Guerre du Pacifique

La Situation en 1945

En 1945, la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale. Dans le Pacifique, les forces alliées, dirigées principalement par les États-Unis, avaient repris l'initiative après des victoires clés comme celles de Midway et de Guadalcanal. Cependant, le Japon, bien qu'affaibli, résistait farouchement, refusant de se rendre malgré les pertes subies.

La Stratégie de Bombardement

Pour forcer la capitulation du Japon, les Alliés ont adopté une stratégie de bombardements intensifs visant à détruire les infrastructures industrielles et à saper le moral de la population. Tokyo, en tant que capitale et centre économique majeur, était une cible prioritaire.

Le Bombardement du 9-10 Mars 1945

L'Opération Meetinghouse

Le bombardement de Tokyo, baptisé "Operation Meetinghouse", a été mené par l'US Army Air Forces. Plus de 300 bombardiers B-29 Superfortress ont décollé des bases des îles Mariannes pour larguer des bombes incendiaires sur la ville.

Les Bombes Incendiaires

Contrairement aux bombes explosives traditionnelles, les bombes incendiaires utilisées lors de ce raid étaient conçues pour provoquer des incendies massifs. Le mélange de napalm et d'autres substances inflammables a créé des tempêtes de feu, détruisant tout sur leur passage.

L'Impact Immédiat

En quelques heures, une grande partie de Tokyo a été réduite en cendres. Les estimations varient, mais on estime que plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, et plus d'un million se sont retrouvées sans abri. Les quartiers résidentiels, construits principalement en bois, ont été particulièrement touchés.

Les Conséquences du Bombardement

Les Pertes Humaines et Matérielles

Le bombardement de Tokyo a été l'un des plus meurtriers de l'histoire, surpassant en termes de victimes civiles les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les infrastructures de la ville ont été gravement endommagées, paralysant l'économie et les communications.

L'Impact sur le Moral Japonais

Bien que le gouvernement japonais ait tenté de minimiser l'impact du raid, la population a été profondément traumatisée. Le bombardement a contribué à saper le moral des civils et a accru la pression sur les dirigeants pour qu'ils mettent fin à la guerre.

L'Héritage du Bombardement de Tokyo

Dans l'Histoire Militaire

Le bombardement de Tokyo est souvent cité comme un exemple des stratégies de guerre totale, où les civils et les infrastructures civiles deviennent des cibles légitimes. Il a également influencé les tactiques de bombardement aérien dans les conflits ultérieurs.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, le bombardement de Tokyo est commémoré comme un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. Des monuments et des musées rappellent les souffrances endurées par la population civile et les leçons à tirer de cette période sombre.

Une Tragédie de Guerre

Le bombardement de Tokyo en mars 1945 reste un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale, illustrant les horreurs de la guerre aérienne et ses conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Alors que le monde se souvient des événements de cette période, il est essentiel de réfléchir aux moyens d'éviter de telles tragédies à l'avenir.

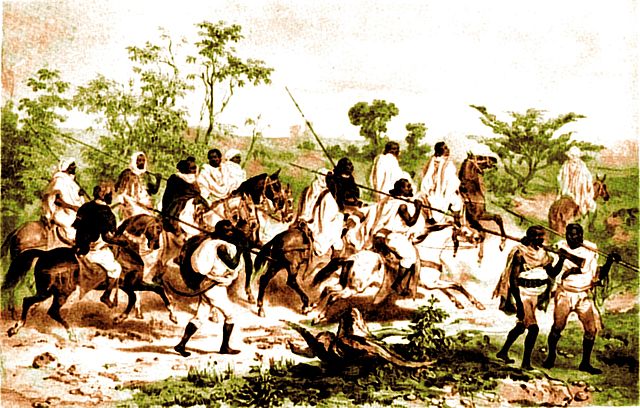

Le 10 mars 1831, un décret royal signé par le roi Louis-Philippe donne naissance à l'une des institutions militaires les plus emblématiques de France : la Légion étrangère. Créée dans un contexte politique et social complexe, cette unité unique en son genre a traversé les siècles, devenant un symbole de courage, de discipline et de fraternité. Cet article retrace les origines de la Légion étrangère, ses missions initiales et son évolution au fil du temps.

Contexte historique de la création

Une France en mutation

Dans les années 1830, la France est en pleine transformation. La Révolution de Juillet 1830 a porté Louis-Philippe au pouvoir, instaurant la Monarchie de Juillet. Le pays doit faire face à des défis internes, comme l'instabilité politique, et externes, avec la nécessité de renforcer son armée.

La nécessité d'une nouvelle force militaire

L'idée de créer une unité composée de soldats étrangers émerge pour plusieurs raisons. D'une part, elle permet d'intégrer les nombreux étrangers présents sur le territoire français, souvent anciens soldats ou réfugiés politiques. D'autre part, elle offre une solution pour éviter de déployer des troupes françaises dans des conflits lointains ou controversés.

La création de la Légion étrangère

Le décret du 10 mars 1831

Le décret royal officialise la création de la Légion étrangère. Cette unité est destinée à servir hors du territoire métropolitain, principalement en Algérie, alors en cours de colonisation. Les volontaires étrangers qui s'engagent bénéficient de la promesse d'une naturalisation après un certain temps de service.

Les premiers engagements

Dès sa création, la Légion attire des hommes de toutes nationalités, animés par des motivations diverses : recherche d'aventure, fuite d'un passé difficile ou désir de recommencer une nouvelle vie. Les premiers contingents sont rapidement envoyés en Algérie, où ils participent à des missions de pacification et de conquête.

Les valeurs et l'esprit de la Légion

Un code d'honneur unique

La Légion étrangère se distingue par son code d'honneur strict, qui met l'accent sur la discipline, la loyauté et la fraternité. Les légionnaires, bien que venus d'horizons différents, sont unis par un esprit de corps exceptionnel.

La devise : "Honneur et Fidélité"

Cette devise résume l'engagement des légionnaires, prêts à sacrifier leur vie pour leur nouvelle patrie. Malgré leur origine étrangère, ils servent la France avec un dévouement sans faille.

L'évolution de la Légion étrangère

Des missions variées

Au fil des décennies, la Légion étrangère a été déployée sur de nombreux théâtres d'opérations, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe. Elle a participé à des conflits majeurs, comme les deux guerres mondiales, ainsi qu'à des missions de maintien de la paix.

Une institution moderne

Aujourd'hui, la Légion étrangère reste une composante essentielle de l'armée française. Elle continue d'attirer des volontaires du monde entier, perpétuant ainsi sa tradition d'excellence et de sacrifice.

Histoire d'une Institution Militaire Hors du Commun

La création de la Légion étrangère en 1831 marque un tournant dans l'histoire militaire française. Plus qu'une simple unité, elle incarne des valeurs universelles de courage, de solidarité et de dévouement. Près de deux siècles plus tard, la Légion étrangère demeure un symbole fort de l'engagement et de l'honneur.

1945 marque une année sombre dans l’histoire de l’humanité, où les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont atteint leur paroxysme. Parmi les innombrables victimes de cette période, une jeune fille nommée Anne Frank reste gravée dans nos mémoires. Son journal intime, témoignage poignant de l’innocence brisée par la barbarie, a traversé les décennies pour nous rappeler les conséquences dévastatrices de la haine et de l’intolérance. Cet article retrace les derniers moments de sa vie, tout en explorant l’héritage qu’elle a laissé derrière elle.

La Vie Cachée dans l’Annexe

Anne Frank, née en 1929 à Francfort, a fui l’Allemagne avec sa famille pour échapper aux persécutions nazies. En 1942, les Frank se cachent dans un appartement secret, surnommé l’Annexe, à Amsterdam. Pendant deux ans, Anne y tient un journal, décrivant ses peurs, ses rêves et ses espoirs.

Le Journal d’Anne, un Témoignage Unique

Son journal, offert pour son 13e anniversaire, devient une fenêtre sur l’âme d’une adolescente confrontée à l’enfermement et à l’incertitude. Elle y exprime son désir de devenir écrivaine et de vivre dans un monde meilleur.

Les Dangers de la Cachette

Malgré les précautions, la peur d’être découverts plane constamment. Les rationnements, l’isolement et les tensions familiales rendent leur quotidien extrêmement difficile.

La Trahison et l’Arrestation

En août 1944, après deux années passées dans l’Annexe, la famille Frank est trahie et arrêtée par la Gestapo. Les circonstances exactes de cette trahison restent floues, mais elle marque le début de la fin pour Anne et ses proches.

La Déportation vers les Camps

La famille est d’abord envoyée au camp de transit de Westerbork, puis déportée à Auschwitz. Anne et sa sœur Margot sont ensuite transférées à Bergen-Belsen, où les conditions de vie sont inhumaines.

Les Derniers Mois de Vie

Affaiblies par la faim, le froid et les maladies, Anne et Margot succombent au typhus en mars 1945, quelques semaines seulement avant la libération du camp par les Alliés.

L’Héritage d’Anne Frank

Bien que sa vie ait été brutalement interrompue, Anne Frank a laissé un héritage inestimable. Son journal, publié par son père Otto, le seul survivant de la famille, est devenu un symbole universel de résilience et d’espoir.

Un Message d’Espoir et de Tolérance

Anne croyait en la bonté humaine, malgré les épreuves qu’elle a endurées. Son journal continue d’inspirer des millions de personnes à travers le monde, rappelant l’importance de la paix et de la compréhension mutuelle.

Les Leçons de l’Histoire

L’histoire d’Anne Frank nous enseigne les dangers de l’indifférence et de la haine. Elle nous incite à rester vigilants face à l’injustice et à défendre les valeurs de liberté et d’égalité.

Une Voix Éternelle

La fin tragique d’Anne Frank en 1945 est un rappel poignant des horreurs de la guerre et de l’Holocauste. Pourtant, à travers son journal, elle continue de vivre, nous offrant une leçon d’humanité et d’espoir. Son histoire nous invite à ne jamais oublier le passé pour mieux construire l’avenir.

Le 6 août 1945, la ville d’Hiroshima devient le théâtre du premier bombardement nucléaire de l’histoire, marquant une étape décisive vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement tragique, suivi par le bombardement de Nagasaki, force la capitulation du Japon. Cependant, au-delà de l’impact immédiat, des zones d’ombre persistent concernant les décisions, les conséquences humaines et les traces souvent cachées de cette tragédie. Cet article explore les aspects méconnus de ce moment charnière de l’histoire.

La guerre dans le Pacifique

Une guerre d’usure

En 1945, le Japon est acculé. Les Alliés remportent victoire sur victoire dans le Pacifique, et les bombardements intensifs des villes japonaises par les forces américaines affaiblissent la capacité militaire et morale du pays.

La course à l’arme atomique

Le projet Manhattan, lancé par les États-Unis, vise à mettre au point une arme capable de mettre fin rapidement à la guerre. La décision de l’utiliser, toutefois, est controversée, certains estimant que le Japon était déjà sur le point de se rendre.

Hiroshima : L’explosion et ses conséquences immédiates

Le bombardement du 6 août 1945

À 8h15, la bombe surnommée "Little Boy" est larguée sur Hiroshima, une ville stratégique abritant des bases militaires. L’explosion provoque une destruction quasi totale, tuant instantanément des dizaines de milliers de personnes et en blessant encore davantage.

Destruction et souffrances humaines

L’impact thermique, les radiations et l’onde de choc transforment la ville en un paysage apocalyptique. Les survivants, connus sous le nom de hibakusha, endurent des blessures physiques et psychologiques, souvent ignorées pendant des décennies.

Les traces cachées : Zones d’ombre et controverses

Des données expérimentales ?

Certains historiens avancent que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki auraient servi, en partie, de test grandeur nature pour étudier les effets de l’arme atomique sur une population urbaine. Cette hypothèse soulève des questions sur les motivations réelles derrière ces attaques.

Le silence imposé

Pendant l’occupation américaine, les informations sur les conséquences des radiations sont censurées. Les journalistes et chercheurs sont empêchés de documenter les effets à long terme, laissant une partie de l’histoire dans l’ombre.

Les victimes oubliées

Au-delà des citoyens japonais, de nombreux travailleurs forcés coréens et prisonniers de guerre étrangers présents à Hiroshima sont également décimés, mais leurs souffrances sont souvent minimisées dans les récits officiels.

Hiroshima dans la mémoire collective

La reconstruction et le mémorial

Hiroshima a été reconstruite pour devenir un symbole de paix. Le Parc du Mémorial de la Paix et le Dôme de Genbaku, restes de l’explosion, rappellent l’importance de prévenir de telles tragédies à l’avenir.

Les hibakusha et leur combat

Les survivants continuent de lutter pour la reconnaissance de leurs souffrances et militent activement pour le désarmement nucléaire. Leur voix reste essentielle pour garder vivante la mémoire de cet événement.

Un héritage mêlé de lumière et d’ombre

Hiroshima incarne à la fois la destruction ultime et l’espoir d’un monde sans armes nucléaires. Si cet épisode tragique a marqué la fin de la guerre, il laisse aussi des questions irrésolues sur les motivations, les conséquences et les responsabilités. En explorant les traces cachées de cette histoire, nous pouvons mieux comprendre l’importance de préserver la paix et la dignité humaine.

Le Général Jean de Lattre de Tassigny est une figure emblématique de l'histoire militaire française, reconnu pour son leadership exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Sa nomination en tant que Haut-Commissaire en Indochine marque une étape déterminante dans les efforts de la France pour maintenir son influence dans la région face aux aspirations indépendantistes croissantes. Cet article explore les circonstances de sa nomination, les défis qu'il a affrontés, ses stratégies pour restaurer l'ordre et l'impact durable de son mandat sur l'histoire de l'Indochine et de la France.

Contexte Historique et Politique Avant la Nomination

La Situation de l'Indochine Française au Début des Années 1950

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine française est confrontée à une instabilité politique croissante et à une montée des mouvements indépendantistes, notamment le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. La décolonisation, en cours dans de nombreuses parties du monde, exerce une pression considérable sur la France pour qu'elle revoie sa politique coloniale.

Les Défis Internes en France

La France, après les ravages de la guerre, est en pleine reconstruction économique et sociale. Le gouvernement français est divisé sur la question de l'Indochine, oscillant entre la volonté de maintenir l'empire colonial et la reconnaissance des mouvements de libération nationale.

Les Pressions Internationales

La guerre froide et le contexte international compliquent davantage la situation. Les États-Unis soutiennent la France dans sa lutte contre le communisme en Asie du Sud-Est, tandis que l'Union soviétique et la Chine appuient les mouvements indépendantistes, intensifiant les tensions régionales.

La Nomination du Général De Lattre de Tassigny

Parcours Militaire du Général De Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération, a démontré ses compétences tactiques et son leadership lors de la campagne d'Italie et de la libération de la France. Sa réputation de stratège aguerri et de leader respecté le rend éligible pour des missions de haute importance.

Les Motifs de sa Nomination

Face à l'échec des tentatives précédentes pour stabiliser la région, le gouvernement français décide de nommer un leader militaire expérimenté pour reprendre le contrôle de la situation en Indochine. La nomination de De Lattre vise à instaurer une autorité forte capable de gérer les tensions et de rétablir l'ordre.

Les Objectifs Assignés

En tant que Haut-Commissaire, De Lattre est chargé de réorganiser les forces françaises, de rétablir la discipline, et de négocier avec les leaders locaux pour tenter de trouver une solution politique durable au conflit.

Stratégies et Actions en Indochine

Réorganisation des Forces Françaises

De Lattre entreprend une réorganisation complète des troupes françaises en Indochine, améliorant la logistique, la formation et la discipline. Il met en place des stratégies militaires pour contrer les tactiques du Viet Minh et renforcer la présence française dans les zones clés.

Initiatives Politiques et Négociations

Conscient que la force seule ne suffira pas à résoudre le conflit, De Lattre engage des négociations avec les leaders indépendantistes. Il cherche à instaurer un dialogue constructif pour apaiser les tensions et explorer des solutions politiques qui pourraient mener à une coexistence pacifique.

Relations avec les Forces Locales et Alliés

Le général travaille à renforcer les relations avec les dirigeants locaux pro-français et cherche le soutien des alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour obtenir des ressources et une assistance stratégique dans ses efforts de stabilisation.

Défis et Résistances

Résistance du Viet Minh

Le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, demeure résolument indépendantiste et continue de mener des opérations de guérilla contre les forces françaises. Leur détermination et leur connaissance du terrain posent des défis constants à De Lattre.

Tensions Internes et Critiques

De Lattre fait face à des critiques au sein même du gouvernement français, certains remettant en question la viabilité de la présence française en Indochine. Il doit naviguer entre les attentes politiques et les réalités sur le terrain.

Enjeux Socio-économiques

La guerre a des impacts dévastateurs sur la population civile et l'économie de l'Indochine. De Lattre doit adresser les besoins humanitaires tout en poursuivant les objectifs militaires, ce qui complique davantage sa mission.

Héritage et Impact de sa Mission

Succès et Échecs

Bien que De Lattre ait réussi à renforcer temporairement les forces françaises et à instaurer une certaine stabilité, le conflit en Indochine persiste et s'intensifie, menant finalement à la défaite française à Dien Bien Phu en 1954.

Influence sur les Politiques Coloniales Françaises

La mission de De Lattre en Indochine a des répercussions durables sur la politique coloniale française, influençant les décisions futures concernant d'autres colonies et la gestion des conflits de décolonisation.

Mémoire et Reconnaissance

Jean de Lattre de Tassigny est reconnu pour son engagement et son dévouement, même si les résultats de sa mission restent mitigés. Son rôle en Indochine fait partie intégrante de son héritage militaire et de sa contribution à l'histoire française.

Réorganisation de l'Indochine Française

La nomination du Général Jean de Lattre de Tassigny en tant que Haut-Commissaire en Indochine représente une tentative déterminée de la France pour maintenir son empire colonial face à des forces indépendantistes en plein essor. Bien que ses efforts aient temporairement stabilisé la situation, les défis complexes et les dynamiques changeantes de la région ont finalement conduit à la fin de la présence française en Indochine. Néanmoins, le leadership de De Lattre reste une illustration poignante des efforts de la France pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la décolonisation et de la guerre moderne. Son héritage continue d'influencer les réflexions sur le rôle militaire et politique dans les contextes de conflit et de transition nationale.

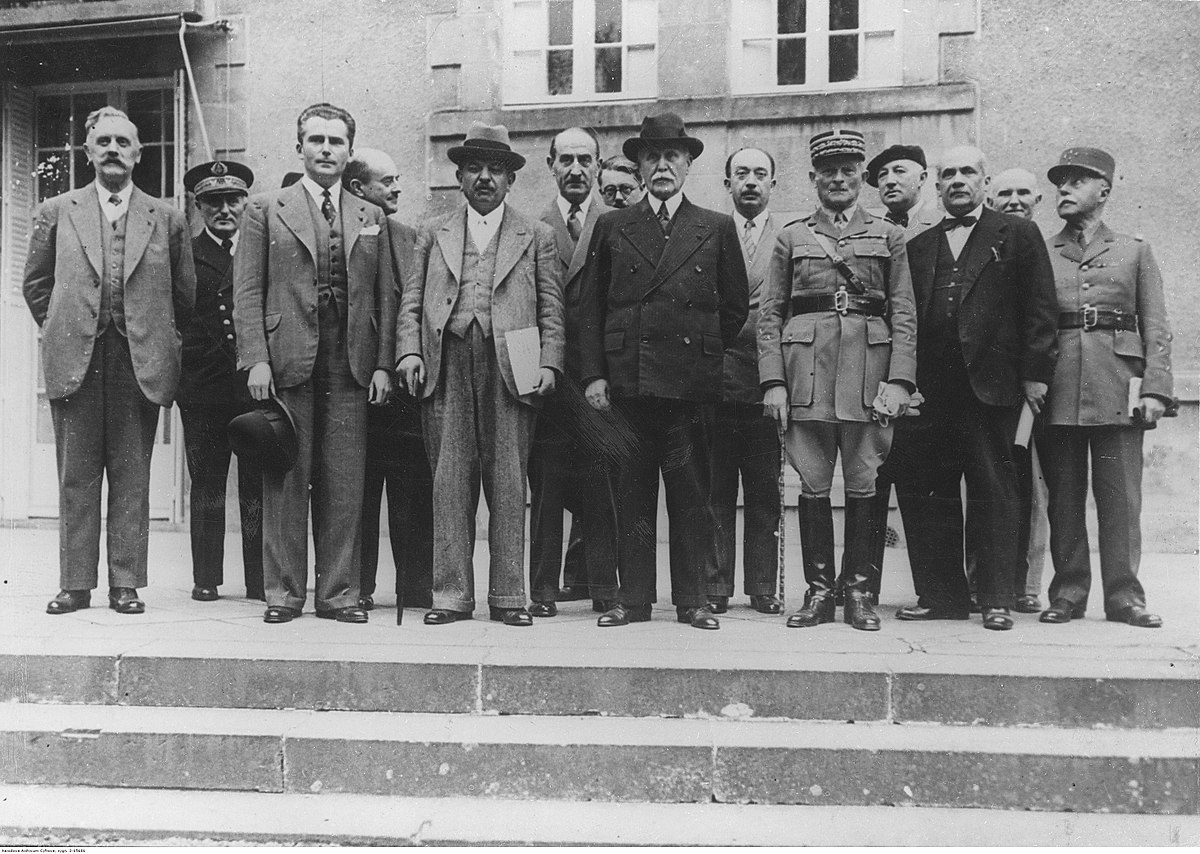

L'année 1940 est un tournant décisif dans l'histoire de la France, marquée par la défaite militaire face à l'Allemagne nazie et la naissance du régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Cette formation gouvernementale a profondément transformé le paysage politique, social et moral du pays, instaurant une période sombre caractérisée par la collaboration et la résistance. Cet article explore les circonstances menant à la formation du gouvernement Pétain, les principales actions entreprises par ce régime, ainsi que les répercussions durables sur la France contemporaine.

Contexte Historique de 1940

La Seconde Guerre mondiale en France

En mai 1940, la France est plongée dans une guerre éclatante contre les forces de l'Axe. Les offensives allemandes, notamment la Blitzkrieg, mettent rapidement en déroute les armées françaises et britanniques, conduisant à une situation militaire désespérée.

L'Invasion allemande et la chute de Paris

L'avancée rapide des troupes allemandes aboutit à la chute de Paris le 14 juin 1940. Face à l'effondrement imminent, le gouvernement français est contraint de fuir vers Bordeaux, puis vers Tours, cherchant une solution pour capituler tout en préservant une certaine dignité nationale.

L'appel du 18 juin et la division nationale

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel depuis Londres, invitant les Français à continuer la lutte. Cet appel marque le début de la résistance française, créant une fracture entre ceux qui acceptent la défaite et ceux qui choisissent de résister.

La Rencontre à Vichy et la Chute du Gouvernement Reynaud

Les Négociations entre Pétain et le Gouvernement

Face à la situation militaire désastreuse, le président du Conseil, Paul Reynaud, engage des négociations avec le maréchal Philippe Pétain, ancien héros de la Première Guerre mondiale. Ces discussions visent à trouver une issue à la crise nationale et à envisager une nouvelle gouvernance.

La Démission de Reynaud et l'Ascension de Pétain

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne, laissant la place à Philippe Pétain, figure respectée pour sa réputation militaire. Pétain accepte de former un nouveau gouvernement, marquant ainsi le début du régime de Vichy.

Les Bases du Régime de Vichy

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy, dans le centre de la France, choisissant cette ville pour son isolement relatif et son symbolisme. Pétain prône une politique de "Révolution nationale", visant à restaurer les valeurs traditionnelles et à collaborer avec l'Allemagne nazie.

Les Principes et les Actions du Gouvernement Pétain

La Politique de Collaboration

Le régime de Vichy adopte une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, acceptant de coopérer économiquement et militairement. Cette collaboration se manifeste par la mise en œuvre du Service du travail obligatoire (STO) et la participation française à la persécution des Juifs.

La Révolution Nationale

Pétain lance une "Révolution nationale" visant à renverser les acquis de la République et à instaurer un ordre autoritaire basé sur des valeurs conservatrices, telles que l'autorité, la famille et le travail. Cette idéologie s'oppose aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la République.

La Répression et la Persécution

Le régime de Vichy met en place des mesures répressives contre les résistants, les opposants politiques et les minorités ethniques. Les lois anti-juives sont renforcées, et des rafles de Juifs sont organisées en coopération avec les autorités allemandes.

La Résistance et les Conséquences du Régime Pétain

L'Émergence de la Résistance Française

Face à l'oppression et à la collaboration, des mouvements de résistance se forment à travers le pays. Des figures emblématiques comme Jean Moulin et des réseaux tels que le Front National résistent activement contre le régime de Vichy et l'occupation allemande.

La Fin du Régime de Vichy

Avec la libération de la France en 1944, le régime de Vichy s'effondre. Philippe Pétain est arrêté et jugé pour haute trahison. Le pays entame alors une période de reconstruction et de réconciliation nationale.

Les Héritages et les Leçons de Vichy

Le régime de Vichy laisse une empreinte durable sur la mémoire collective française. Les débats sur la collaboration, la résistance et la responsabilité nationale persistent, influençant les politiques et les mémoires historiques jusqu'à aujourd'hui.

L'Ascension de Philippe Pétain

La formation du gouvernement Pétain en 1940 représente une période complexe et douloureuse de l'histoire française. Confronté à une défaite militaire écrasante, le maréchal Pétain choisit la collaboration avec l'Allemagne nazie, entraînant des conséquences tragiques pour le pays et ses habitants. Cependant, cette période est également marquée par la résilience et le courage des résistants qui ont lutté pour la liberté et la dignité humaine. L'étude de ce régime permet de mieux comprendre les défis de la souveraineté nationale en temps de crise et les implications morales des choix politiques.

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 181, un plan qui préconise le partage de la Palestine en deux États distincts : un pour les Juifs et un pour les Arabes. Cette décision marque un moment clé dans l'histoire du Moyen-Orient, avec des conséquences profondes sur les relations entre les communautés juives et arabes, ainsi que sur l'avenir de la région. Alors que le plan est accueilli positivement par les dirigeants sionistes, il suscite une vive opposition parmi les pays arabes et les Palestiniens. Cet article explore le contexte historique, les enjeux et les répercussions de cette décision majeure.

Le Contexte Historique de la Palestine avant 1947

La Palestine sous Mandat Britannique

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la Palestine est sous mandat britannique, conformément aux accords de la Société des Nations. Le mandat, mis en place en 1920, vise à administrer le territoire après la chute de l'Empire ottoman, tout en favorisant la création d’un foyer national juif, selon la Déclaration Balfour de 1917. Toutefois, les tensions entre les communautés juive et arabe s'intensifient, chacun revendiquant des droits sur la terre de Palestine.

L'essor du nationalisme juif et arabe

Le mouvement sioniste, dirigé par des figures comme Theodor Herzl, voit une augmentation significative de l'immigration juive en Palestine durant les années 1920 et 1930, en grande partie en réponse à la persécution des Juifs en Europe. En parallèle, le nationalisme arabe, soutenu par les communautés locales, s'intensifie, refusant l'immigration juive et revendiquant l'indépendance pour la Palestine. Les émeutes arabes de 1936-1939 et la répression britannique exacerbent ces tensions, alors que les deux communautés se confrontent sur le sol palestinien.

La Problématique du Partage de la Palestine

L'impact de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah

La Seconde Guerre mondiale et la Shoah ont des conséquences profondes sur la question palestinienne. La persécution systématique des Juifs en Europe crée un sentiment urgent de nécessité d’un État juif pour fournir une sécurité aux survivants. Après la guerre, la pression internationale sur le Royaume-Uni pour ouvrir les portes de la Palestine aux réfugiés juifs devient de plus en plus forte. Le Royaume-Uni, épuisé par la guerre et incapable de gérer les tensions croissantes en Palestine, cherche une solution internationale.

La création de la Commission d’enquête des Nations Unies (UNSCOP)

Face à l'impasse, l'Assemblée générale des Nations Unies établit la Commission spéciale des Nations Unies sur la Palestine (UNSCOP) en 1947, chargée de trouver une solution au conflit. Après avoir mené des enquêtes sur le terrain et entendu les différentes parties prenantes, l'UNSCOP propose un plan de partition visant à diviser la Palestine en deux États indépendants, un juif et un arabe, tout en faisant de Jérusalem une ville internationale sous contrôle international en raison de sa valeur religieuse pour les trois grandes religions monothéistes.

Le Plan de Partage de l'ONU et ses Répercussions

Le vote du plan de partition par l’ONU

Le 29 novembre 1947, après un intense débat, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 181 par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions. Le plan prévoit la création d'un État juif représentant environ 55 % du territoire, un État arabe représentant 45 %, et une zone internationale pour Jérusalem. Ce partage est une tentative de répondre à la fois aux revendications sionistes pour un foyer national juif et aux aspirations nationalistes arabes.

L’acceptation et le rejet du plan

Le plan de partition est largement accepté par les dirigeants sionistes, qui y voient une reconnaissance internationale de leur droit à un État. Cependant, il est rejeté par les pays arabes et les Palestiniens, qui considèrent le partage de la Palestine comme une violation de leurs droits sur la totalité du territoire. Pour les Arabes, le plan de partition est perçu comme une injustice, car ils estiment que la population juive n’y représente qu’une proportion bien plus faible de la population totale et qu’elle ne devrait pas avoir la majorité du territoire.

Les Conséquences du Plan de Partage et la Guerre de 1948

La guerre civile en Palestine et la montée des violences

Après l'adoption du plan, la situation en Palestine se détériore rapidement. Les tensions entre les communautés juives et arabes se transforment en violences ouvertes, marquées par des attaques mutuelles, des massacres et des déplacements forcés. Les groupes paramilitaires juifs, comme la Haganah, et les forces arabes locales entrent en conflit, créant une guerre civile qui précède la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël.

La guerre israélo-arabe de 1948

Le 14 mai 1948, le jour où l'État d'Israël est proclamé, les pays arabes voisins (Égypte, Jordanie, Irak, Liban et Syrie) interviennent militairement pour tenter de stopper la création de l'État juif. La guerre israélo-arabe de 1948, également connue sous le nom de la Nakba (la "catastrophe" pour les Palestiniens), entraîne la victoire de l'État d'Israël, l'exode massif de réfugiés palestiniens et l'occupation d'une grande partie du territoire prévu pour l'État arabe.

L’Héritage du Plan de Partage de l'ONU

L'État d'Israël et les réfugiés palestiniens

Le plan de partition et ses conséquences laissent un héritage complexe. Tandis qu’Israël est reconnu comme un État souverain, le sort des Palestiniens reste une question non résolue. Des centaines de milliers de Palestiniens sont déplacés ou fuient pendant la guerre de 1948, et le statut des réfugiés palestiniens devient l’une des questions centrales du conflit israélo-palestinien.

Les tentatives de paix et la persistance du conflit

Depuis 1947, de nombreuses tentatives de résoudre le conflit israélo-palestinien ont été entreprises, y compris les accords d’Oslo dans les années 1990. Cependant, la question du partage du territoire, du statut de Jérusalem et des droits des Palestiniens demeure un point de friction majeur. Le plan de partition de 1947 a jeté les bases du conflit moderne, et les enjeux de la paix restent au cœur des discussions internationales aujourd'hui.

Un Plan de Partage et ses Conséquences

Le vote de l'ONU en 1947 pour le partage de la Palestine fut un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. Bien qu’il ait conduit à la création de l’État d’Israël, il a également engendré des conflits qui persistent encore aujourd’hui. Le plan de partition, loin d’être une solution simple, a exacerbé les divisions et créé un héritage de tensions qui perdure dans la région. L’adoption de la résolution 181 reste un jalon important dans l’histoire moderne, mais les questions qu’il a soulevées continuent de façonner le paysage politique du Moyen-Orient.

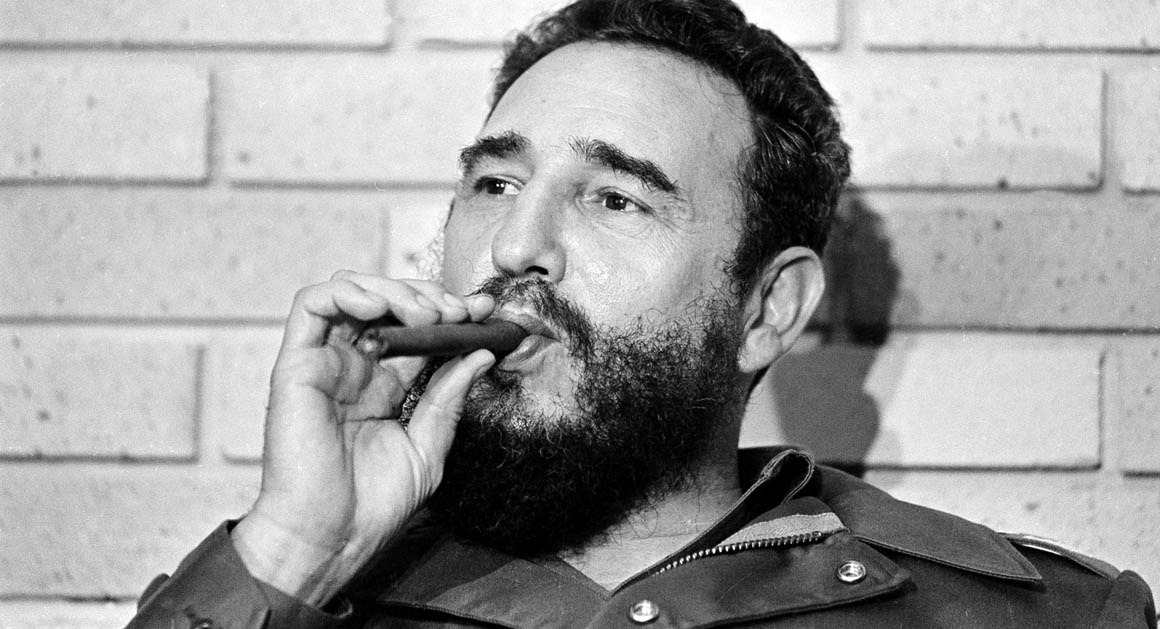

Le 25 novembre 2016, Fidel Castro, l'un des personnages les plus emblématiques du XXe siècle, s’éteint à l’âge de 90 ans, marquant ainsi la fin d'une époque pour Cuba et pour le monde. Leader de la révolution cubaine de 1959, il a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de cinq décennies, laissant une empreinte indélébile sur l’histoire de l’Amérique latine et du monde. Son décès a suscité des réactions contrastées à travers le monde, symbolisant la fin d’une ère de confrontation idéologique entre le communisme et le capitalisme. Cet article revient sur la vie de Fidel Castro, ses accomplissements, et l’héritage complexe qu’il laisse derrière lui.

La Révolution Cubaine : Le Commencement de la Légende

Le Contexte de la Révolution

Fidel Castro naît en 1926 dans une famille relativement aisée à Cuba. Cependant, son engagement politique naît de son opposition à la dictature de Fulgencio Batista, un régime soutenu par les États-Unis. En 1953, après un échec cuisant dans sa tentative de renverser Batista, il est emprisonné puis exilé au Mexique. Là, il fonde un groupe révolutionnaire qu’il appellera "le Mouvement du 26 juillet", visant à libérer Cuba de l’oppression et à instaurer une société plus égalitaire.

La Révolution de 1959

Le 1er janvier 1959, après plusieurs années de guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra, Fidel Castro et ses compagnons, dont son frère Raul Castro et Che Guevara, renversent le régime de Batista. La victoire marque le début de la révolution cubaine et de l’édification d’un nouveau système politique basé sur les principes du marxisme-léninisme. Cette victoire fait de Castro un héros pour certains et un dictateur tyrannique pour d'autres.

La Construction d’un Nouveau Cuba

Réformes Sociales et Économiques

Dès son arrivée au pouvoir, Fidel Castro engage une série de réformes radicales. Il nationalise l'industrie et l'agriculture, met en place un système de santé universel et développe un programme éducatif qui rend l'analphabétisme pratiquement inexistant sur l’île. Si ces réalisations sont saluées par ses partisans, elles ont également entraîné des tensions avec les États-Unis, qui imposent un embargo commercial qui dure jusqu’à aujourd’hui.

Le Blocage et l’Isolation

L’instauration du socialisme en Cuba amène une confrontation directe avec les États-Unis, qui voient dans Castro un dangereux adversaire idéologique. Le pays se trouve alors isolé sur la scène internationale, à l'exception du soutien de l'Union soviétique. Cet isolement se manifeste par la crise des missiles de 1962, qui a failli mener à un conflit nucléaire entre les superpuissances. Cependant, grâce à une diplomatie habile, Castro parvient à maintenir son régime en place malgré les menaces externes.

Le Rôle de Fidel Castro sur la Scène Internationale

La Diplomatie et les Alliances

Fidel Castro, même s’il se concentre principalement sur la consolidation de son pouvoir à Cuba, s’illustre aussi sur la scène internationale en soutenant les mouvements de libération en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il offre son soutien aux guérillas et aux révolutions dans des pays comme le Congo, l’Angola et le Nicaragua. Il devient ainsi un symbole de la lutte contre l’impérialisme et de l’opposition à l’ordre mondial dominé par les États-Unis.

L’Image Partagée de Castro

L'image de Fidel Castro varie profondément selon les perspectives. Pour beaucoup de Cubains et de personnes dans le monde entier, il est un symbole de résistance et de souveraineté nationale, un héros révolutionnaire. Pour d'autres, en particulier aux États-Unis et parmi les exilés cubains, il est perçu comme un dictateur impitoyable ayant réprimé les libertés et contraint son peuple à vivre sous un régime autoritaire.

La Retraite de Fidel Castro et Son Héritage

La Cession du Pouvoir

En 2006, la santé de Fidel Castro se dégrade gravement, et il cède officiellement le pouvoir à son frère Raul. Ce dernier initie des réformes économiques limitées et entame une ouverture diplomatique avec les États-Unis, culminant avec la normalisation des relations en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Cependant, Fidel Castro reste une figure de proue de la révolution cubaine jusqu’à sa mort.

L'Héritage Contradictoire

Le décès de Fidel Castro en 2016 marque la fin d’une ère. Si certains le considèrent comme un visionnaire qui a transformé Cuba, d'autres le jugent pour ses violations des droits de l’homme et sa gestion autoritaire du pays. Son héritage reste controversé et la question de savoir s'il a amélioré ou non la vie des Cubains demeure un débat central.

Une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle

Fidel Castro fut l'une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle. Son leadership a façonné Cuba et influencé les événements mondiaux pendant plus de cinq décennies. À sa mort en 2016, il laisse un héritage complexe : celui d’un révolutionnaire audacieux qui a défié les puissances impérialistes et celui d'un dirigeant autoritaire qui a imposé son idéologie au prix de nombreuses libertés. Le bilan de son règne continue de diviser l’opinion publique, mais son influence sur l’histoire cubaine et mondiale est indéniable.

Le 3 janvier 1925, Benito Mussolini, leader du Parti national fasciste, annonce la prise de contrôle totale du gouvernement italien. Cet événement marque une étape décisive dans l’établissement du fascisme en Italie et dans la consolidation du pouvoir personnel de Mussolini. Ce moment de l’histoire italienne, où Mussolini obtient les pleins pouvoirs, ne représente pas simplement un changement politique, mais également le début d’un régime autoritaire qui marquera profondément l’Europe dans les décennies suivantes.

Contexte Politique Avant 1925

Une Italie Divisée et Fragile

L’Italie, unifiée en 1861, reste un pays politiquement instable tout au long des premières décennies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a exacerbé cette instabilité, laissant derrière elle un pays affaibli, économiquement dévasté et politiquement divisé. La guerre a également ravivé les tensions entre les différentes classes sociales, les régions et les partis politiques.

La Montée du Fascisme

Dans ce contexte de mécontentement et de crise, Benito Mussolini, ancien socialiste devenu nationaliste, fonde le mouvement fasciste en 1919. Il capitalise sur la frustration populaire, promettant l’ordre, la prospérité et une Italie forte. En 1922, il parvient à obtenir le soutien de la monarchie et des élites économiques, ce qui lui permet d’entrer au gouvernement. Cependant, sa montée au pouvoir reste fragilisée par des oppositions internes et des luttes politiques.

Le Processus de Concentration du Pouvoir

Le Premier Gouvernement Mussolini

Mussolini devient Premier ministre en octobre 1922 après la célèbre "Marche sur Rome", un événement symbolique qui montre la force et la détermination de son mouvement fasciste. Malgré sa nomination officielle par le roi Victor Emmanuel III, Mussolini n'a pas immédiatement les pleins pouvoirs. Il doit encore naviguer entre les alliances politiques et les compromis avec les forces traditionnelles de l’État.

L’Accroissement des Pouvoirs de Mussolini

Au fur et à mesure que les années passent, Mussolini travaille à renforcer son contrôle sur les institutions italiennes. Il parvient à éliminer les opposants politiques, y compris les socialistes, les communistes et les libéraux, grâce à des lois et des décrets qui restreignent les libertés publiques. En 1925, après l'assassinat du leader fasciste Giacomo Matteotti par des partisans du régime, Mussolini utilise cet événement comme un prétexte pour déclarer l’état de siège et suspendre les libertés démocratiques.

La Loi de 1925 et la Consolidation du Régime Fasciste

La Loi de 1925 : Mussolini Devient Dictateur

Le 3 janvier 1925, Mussolini annonce officiellement qu’il a pris les pleins pouvoirs en Italie. Le discours qu’il prononce à la Chambre des députés annonce son intention de gouverner par décret, mettant fin à la démocratie parlementaire en Italie. La Loi de 1925 permet à Mussolini de gouverner sans l’accord du parlement et de prendre des mesures sans restrictions juridiques. Il devient ainsi le dictateur absolu de l'Italie.

L'Impact sur les Institutions et la Société Italienne

La Loi de 1925 établit un régime autoritaire où les partis politiques sont interdits, la presse est contrôlée, et les libertés individuelles sont sévèrement restreintes. Mussolini fait de l’État une machine de propagande fasciste, réorganise l’économie sous le contrôle de l’État et commence à préparer l’Italie pour son expansion future. L’opposition est muselée, et les syndicats sont supprimés, ce qui permet au fascisme de se consolider sans véritable résistance interne.

Conséquences à Long Terme du Règne de Mussolini

L’Italie Fasciste et la Seconde Guerre Mondiale

Avec l’obtention des pleins pouvoirs, Mussolini met en place les fondations d’un régime totalitaire. Son gouvernement s’appuie sur un culte de la personnalité, l’idéologie fasciste et une politique expansionniste qui finit par conduire l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne nazie. Mussolini tente d’imposer une dictature qui influencera l’Italie et le reste de l’Europe tout au long ### La Chute du Régime Fasciste ###

La victoire des Alliés en 1945 et la chute de Mussolini marquent la fin de son régime. Après sa capture et son exécution en 1945, l'Italie se tourne vers un modèle républicain et démocratique, rejetant les années de dictature fasciste. Cependant, l'ombre de Mussolini et de son régime demeure dans l’histoire politique et sociale de l’Italie.

L’Ascension du Fascisme en Italie

L’obtention des pleins pouvoirs par Benito Mussolini en 1925 représente le point culminant de son ascension politique et le début d’un régime fasciste autoritaire qui marquera l’histoire de l’Italie et de l’Europe. Cet événement ne fut pas simplement une prise de pouvoir, mais le début d’une ère de répression et d’intolérance qui a duré plus de deux décennies et a eu des conséquences profondes sur la politique mondiale.

Le 7 octobre 1935, l'Italie fasciste, sous le régime de Benito Mussolini, envahit l'Éthiopie, déclenchant une crise internationale majeure. Cette invasion a non seulement violé les principes de souveraineté de l’Éthiopie, un État indépendant, mais a aussi mis à l’épreuve la toute jeune Société des Nations (SDN), créée en 1920 pour promouvoir la paix et la coopération internationale. En réponse à cet acte d’agression, la SDN a décidé d’imposer des sanctions économiques contre l’Italie, un geste symbolique mais également significatif dans l’histoire des relations internationales. Cependant, ces sanctions ont montré les limites de l'efficacité de la SDN et n'ont pas empêché Mussolini de poursuivre ses ambitions impérialistes en Afrique. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à cette décision, ainsi que sur les conséquences de l’invasion et des sanctions.

Contexte de l'Invasion de l'Éthiopie

L'Italie et ses ambitions impérialistes

Depuis les années 1930, l'Italie fasciste, dirigée par Benito Mussolini, cherchait à établir un empire colonial en Afrique, inspirée par les grandes puissances européennes qui avaient déjà colonisé une grande partie du continent. L'invasion de l'Éthiopie, un des derniers bastions de l'indépendance africaine, faisait partie de cette politique expansionniste. Après plusieurs échecs coloniaux en Libye et en Érythrée, Mussolini a cherché à renforcer sa position internationale en annexant l'Éthiopie, pays dirigé par l'empereur Hailé Sélassié.

Les tensions diplomatiques avant l'invasion

L'invasion de l'Éthiopie ne s'inscrivait pas seulement dans un cadre régional, mais aussi dans une dynamique internationale complexe. La SDN, bien qu'encore jeune, avait pour mission de maintenir la paix et de prévenir les conflits, en particulier ceux résultant d'attaques non provoquées. En prévision d'une telle action italienne, l'Éthiopie avait sollicité l'aide de la SDN, qui, pourtant, avait hésité à prendre des mesures fermes contre l'Italie.

La Réaction de la Société des Nations

Le vote des sanctions économiques

Le 30 octobre 1935, face à l'agression de l'Italie, la Société des Nations prit des mesures contre l'Italie, bien que ces sanctions restèrent limitées. La décision de la SDN fut de condamner l'invasion et d’imposer des sanctions économiques, principalement sous forme de restrictions commerciales et de l’interdiction de la vente d’armements à l'Italie. Les sanctions incluaient également des mesures comme le boycott du pétrole et la fermeture des ports aux navires italiens. L’objectif était de priver l'Italie des ressources nécessaires pour mener à bien sa guerre en Éthiopie.

L'inefficacité des sanctions

Malgré l’adoption des sanctions, la SDN ne réussit pas à faire pression de manière décisive sur Mussolini. L'Italie, avec son alliance avec l'Allemagne nazie, contournait largement ces restrictions, en particulier en se fournissant en pétrole par le biais de pays comme l'Allemagne et la Hongrie. De plus, les grandes puissances européennes, comme le Royaume-Uni et la France, étaient réticentes à appliquer des sanctions strictes, notamment en raison de leurs intérêts économiques et de leurs alliances avec l'Italie. Ces divisions au sein de la SDN et l'absence de sanctions militaires ont rendu ces mesures largement inefficaces.

Les Conséquences de l'Invasion et des Sanctions

L'échec de la SDN à prévenir l'agression

L'incapacité de la Société des Nations à empêcher l'invasion de l'Éthiopie marqua un moment clé dans l’histoire de l’organisation. Malgré les efforts diplomatiques, l'Italie continua sa campagne militaire, et l'Éthiopie, bien que résistant avec courage, ne parvint pas à stopper l'agression. L'incapacité de la SDN à appliquer des sanctions efficaces et la faiblesse des mesures économiques prises ont révélé les limites de l'organisation, surtout face à des puissances comme l'Italie, l'Allemagne et le Japon, qui défiaient ouvertement ses résolutions.

L'impact sur l’Italie et l’Éthiopie

L'Italie, bien que parvenant à annexer l’Éthiopie, se retrouva de plus en plus isolée sur la scène internationale. Les sanctions, bien que peu contraignantes, ont contribué à envenimer les relations entre l'Italie et d’autres nations européennes. Pour l’Éthiopie, la guerre fut tragique et dévastatrice, et bien que le pays ait finalement été occupé par les troupes italiennes, la lutte pour l’indépendance et la souveraineté n’a jamais cessé, marquée par la résistance de nombreux Ethiopiens.

La montée des tensions internationales

L'échec de la SDN à empêcher l’invasion de l’Éthiopie alimenta les tensions internationales dans les années qui suivirent. Le manque de sanctions sévères et la faiblesse de la SDN ont contribué à l’effritement de la crédibilité de l’organisation et à l'affirmation du rôle des puissances autoritaires, comme l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et le Japon impérial. Ces événements ont précipité l’émergence de la Seconde Guerre mondiale en 1939, où la SDN, déjà largement discréditée, ne joua aucun rôle significatif.

Héritage et Réflexions sur l'Action Internationale

Le rôle de la SDN dans la diplomatie moderne

Bien que la SDN ait échoué dans la gestion de la crise éthiopienne, l’incident a permis de tirer des leçons importantes sur la nécessité d’une organisation internationale plus robuste et d’un système de sécurité collective plus efficace. Après la Seconde Guerre mondiale, la création des Nations Unies a cherché à corriger certaines des lacunes de la SDN, en introduisant des mécanismes de sécurité plus puissants et une plus grande capacité d’interventions militaires et diplomatiques.

La mémoire de l'Éthiopie et la solidarité internationale

L'invasion de l’Éthiopie reste un épisode marquant de l’histoire du XXe siècle. Elle a non seulement révélé les tensions internes à la communauté internationale, mais a aussi renforcé l’idée que la lutte pour la souveraineté et l’indépendance des peuples devait être soutenue par des actions concrètes. La résistance de l’Éthiopie et l'échec des sanctions ont inspiré des mouvements de solidarité internationale, renforçant la conviction que la paix ne peut être obtenue que par l’unité et l’engagement des nations envers le respect des droits fondamentaux.

Indifférence de la Société des Nations

L'invasion de l'Éthiopie par l'Italie et la réaction de la Société des Nations illustrent les défis auxquels les organisations internationales sont confrontées face à des puissances autoritaires déterminées à étendre leur influence. Les sanctions économiques imposées contre l’Italie, bien que symboliques, ont révélé l’incapacité de la SDN à empêcher les agressions militaires et ont mis en lumière les faiblesses de la diplomatie multilatérale. Cet échec a contribué à la montée des tensions internationales, menant à la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, cet épisode a aussi été une leçon pour la création d’organisations plus efficaces, comme les Nations Unies, qui cherchent à prévenir de telles tragédies à l’échelle mondiale.

Le 11 novembre 1973 marque une date clé dans l'histoire du Moyen-Orient. Ce jour-là, Israël et l'Égypte parviennent à un accord de cessez-le-feu mettant fin à la guerre du Kippour, un conflit bref mais intense qui a exacerbé les tensions dans la région. Ce cessez-le-feu, négocié par l'intermédiaire des États-Unis et de l'ONU, entraîne des bouleversements géopolitiques majeurs et façonne les relations futures entre Israël et ses voisins arabes. Cet article explore les causes et le déroulement de la guerre du Kippour, les termes du cessez-le-feu et les conséquences à long terme de cet accord.

Le contexte et les causes de la guerre du Kippour

Une région sous haute tension

Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, les relations entre Israël et les pays arabes voisins sont tendues. La guerre des Six Jours en 1967, qui voit Israël occuper des territoires stratégiques comme le Sinaï, la Cisjordanie et le plateau du Golan, accroît encore les tensions. Ces territoires sont revendiqués par les États arabes, notamment l'Égypte et la Syrie, qui envisagent de les reprendre par la force.

Le déclenchement de la guerre du Kippour

Le 6 octobre 1973, jour de Yom Kippour, une fête religieuse en Israël, l'Égypte et la Syrie lancent une offensive surprise contre Israël, cherchant à récupérer les territoires perdus en 1967. Cette guerre, qui sera nommée "guerre du Kippour" ou "guerre d'Octobre", dure plusieurs semaines et met à l’épreuve les capacités militaires des deux camps. Le conflit attire l’attention internationale et pousse les superpuissances, les États-Unis et l’URSS, à intervenir diplomatiquement.

La signature du cessez-le-feu du 11 novembre 1973

Les négociations de paix

Après des semaines de combats, une trêve est instaurée grâce à la médiation des États-Unis, en particulier du secrétaire d'État Henry Kissinger. Sous la pression internationale et face à des pertes importantes, Israël et l'Égypte conviennent d’un cessez-le-feu, qui est formalisé le 11 novembre 1973. Cet accord est le premier pas vers des négociations plus étendues visant à rétablir une certaine stabilité dans la région.

Les termes du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu met fin aux hostilités et instaure une zone démilitarisée surveillée par des forces internationales sur les lignes de front. Bien que le conflit soit officiellement terminé, la tension persiste, et les frontières restent des lieux sensibles. Ce cessez-le-feu ouvre cependant la voie à des discussions plus approfondies, qui déboucheront en 1978 sur les accords de Camp David, scellant la paix entre Israël et l’Égypte.

Les répercussions du cessez-le-feu sur le Moyen-Orient

Un tournant dans les relations israélo-arabes

Le cessez-le-feu du 11 novembre marque un tournant dans les relations entre Israël et les pays arabes. La guerre du Kippour a permis à l'Égypte de rétablir son honneur perdu lors de la guerre des Six Jours, et elle incite les dirigeants arabes à adopter des approches diplomatiques plutôt que militaires pour résoudre le conflit. Ce cessez-le-feu sera suivi d’un dialogue qui culmine avec la reconnaissance mutuelle entre l'Égypte et Israël en 1979.

Les conséquences économiques et stratégiques

Le conflit entraîne une crise énergétique mondiale, car les pays arabes producteurs de pétrole décrètent un embargo sur les exportations de pétrole vers les pays soutenant Israël. Ce choc pétrolier fait grimper les prix du pétrole et provoque une récession économique dans de nombreux pays occidentaux. Les conséquences économiques de cette guerre font prendre conscience de l'importance stratégique du Moyen-Orient sur la scène internationale.

Une trêve historique au Moyen-Orient

Le cessez-le-feu du 11 novembre 1973 met un terme à la guerre du Kippour, un conflit qui a profondément marqué le Moyen-Orient et changé la donne géopolitique mondiale. Cet accord de cessez-le-feu, en plus de mettre fin aux combats, ouvre la voie à un processus de paix entre Israël et l'Égypte, marquant le début d’une diplomatie de compromis dans la région. La guerre du Kippour et ses conséquences économiques rappellent l’importance du dialogue pour éviter de futurs conflits dans cette région stratégique.

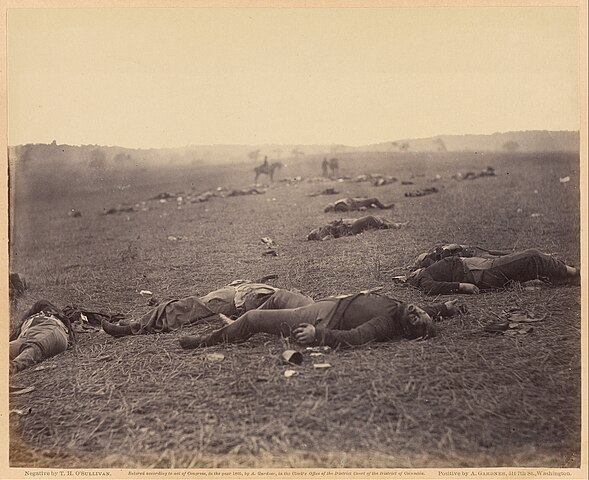

La bataille de Gettysburg, qui s'est déroulée du 1er au 3 juillet 1863, est considérée comme l'un des tournants majeurs de la guerre de Sécession aux États-Unis. Ce conflit sanglant a opposé les forces de l'Union, dirigées par le général George Meade, à l'armée confédérée commandée par le général Robert E. Lee. La victoire de l'Union à Gettysburg a non seulement marqué un revers significatif pour le Sud, mais a également renforcé la détermination du Nord à poursuivre la guerre. Cet article examine le contexte de la bataille, son déroulement, ses conséquences et son impact durable sur l'histoire américaine.

Le Tournant de la Guerre de Sécession

Les origines de la guerre de Sécession

La guerre de Sécession (1861-1865) a émergé d'un ensemble complexe de tensions entre le Nord et le Sud des États-Unis, principalement sur les questions de l'esclavage, des droits des États et des différences économiques. Les élections de 1860, qui ont porté Abraham Lincoln au pouvoir, ont exacerbé ces tensions, conduisant plusieurs États du Sud à faire sécession et à former la Confédération.

Les événements précédents à Gettysburg

Avant la bataille de Gettysburg, plusieurs affrontements majeurs avaient eu lieu, dont la bataille de Bull Run et celle de Chancellorsville. En 1863, après sa victoire à Chancellorsville, Lee entreprend une invasion du Nord, espérant porter la guerre sur le territoire de l'Union et forcer les Nordistes à négocier la paix.

Le déroulement de la bataille de Gettysburg

Le premier jour : une lutte acharnée

La bataille commence le 1er juillet 1863, lorsque les forces confédérées engagent les troupes de l'Union à Gettysburg. Après des combats intenses, les Confédérés parviennent à repousser les Nordistes vers des positions défensives sur Cemetery Hill et Cemetery Ridge.

Le deuxième jour : l'assaut des flancs

Le 2 juillet, Lee lance une série d'attaques contre les flancs des positions de l'Union. Les combats se concentrent autour de Little Round Top, où des régiments de l'Union réussissent à tenir malgré des assauts répétés. Cette journée est marquée par des pertes massives des deux côtés, mais les troupes de l'Union parviennent à maintenir leurs lignes.

Le troisième jour : la charge de Pickett

Le 3 juillet, Lee décide de lancer une attaque audacieuse contre le centre des lignes de l'Union, connue sous le nom de « charge de Pickett ». Bien que courageuse, cette offensive s'avère désastreuse. Les forces confédérées subissent de lourdes pertes face à la puissance de feu des troupes de l'Union, ce qui met fin à l'assaut.

Les conséquences de la bataille

Un tournant dans la guerre

La bataille de Gettysburg se solde par une victoire décisive pour l'Union, avec environ 51 000 pertes au total entre les deux camps. Cette victoire freine l'invasion du Nord par Lee et constitue un tournant majeur dans la guerre de Sécession, redonnant espoir aux troupes de l'Union et à la population nordiste.

L'impact sur le moral et la stratégie

La victoire de Gettysburg renforce le moral des troupes de l'Union et est perçue comme un signe de la détermination des Nordistes à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire finale. Elle incite également le gouvernement de Lincoln à intensifier l'effort de guerre, en se concentrant sur la capture de la ville de Vicksburg, un autre point stratégique.

Gettysburg dans la mémoire collective

La dédicace du cimetière national

En novembre 1863, quelques mois après la bataille, le président Abraham Lincoln prononce le célèbre Discours de Gettysburg lors de la dédicace du cimetière national. Ce discours souligne les idéaux de liberté et d'égalité et réaffirme l'engagement de la nation envers ces principes.

La commémoration de la bataille

Gettysburg devient un site de mémoire, attirant des millions de visiteurs chaque année. La bataille est étudiée dans le cadre de l'histoire militaire et est souvent commémorée à travers des reconstitutions, des monuments et des cérémonies.

L'héritage de Gettysburg

Les leçons de la bataille

La bataille de Gettysburg offre de nombreuses leçons sur la stratégie militaire, le leadership et le coût de la guerre. Elle met en lumière les défis auxquels font face les commandants militaires et les conséquences tragiques des conflits armés.

Gettysburg dans la lutte pour les droits civiques

Le souvenir de la bataille et les principes défendus par Lincoln continuent d'inspirer les luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Gettysburg est devenu un symbole de la lutte pour l'égalité et la justice, ancré dans l'histoire américaine.

Le Combat qui a Changé le Cours de l'Histoire Américaine

La bataille de Gettysburg a été un choc décisif dans la guerre de Sécession, marquant un tournant dans le conflit et un moment clé dans l'histoire des États-Unis. Sa signification va au-delà du champ de bataille, incarnant les idéaux de liberté et d'égalité qui continuent d'influencer la société américaine aujourd'hui. À travers ses leçons et son héritage, Gettysburg demeure un point de référence essentiel dans la mémoire collective des États-Unis.

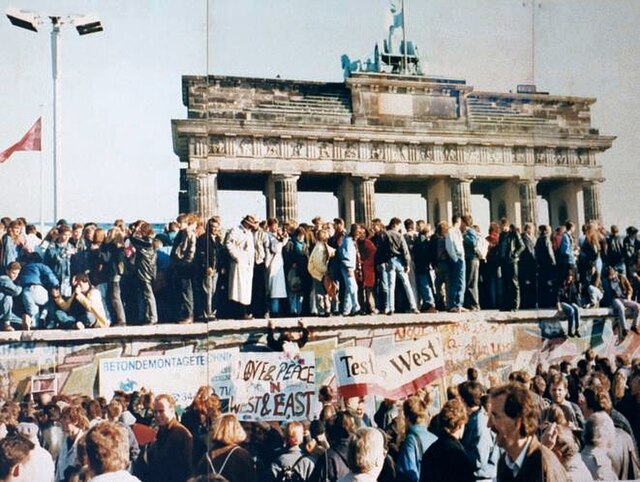

La chute du Mur de Berlin, survenue le 9 novembre 1989, a marqué la fin d'une ère et symbolisé la fin du Rideau de fer, qui divisait l'Europe en deux blocs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement historique a non seulement provoqué la réunification de l'Allemagne, mais a également été un catalyseur pour le déclin du communisme en Europe de l'Est et la fin de la guerre froide. En 2024, alors que nous célébrons le 35e anniversaire de cette monumental transformation, il est essentiel de revisiter les événements qui ont conduit à la chute du mur, ses répercussions sur l'Europe et le monde, et comment cet héritage continue de façonner notre société contemporaine.

Contexte Historique de la chute du Mur de Berlin

Le Rideau de Fer

Le terme "Rideau de fer" a été popularisé par Winston Churchill en 1946 pour décrire la division entre les pays communistes d'Europe de l'Est et les pays démocratiques d'Europe de l'Ouest. Cette séparation a conduit à des tensions politiques et militaires croissantes, symbolisées par la construction du Mur de Berlin en 1961, qui a été érigé pour empêcher l'exode des citoyens de l'Est vers l'Ouest.

La Guerre froide

La guerre froide, période de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, a façonné les relations internationales pendant près de 50 ans. Les idéologies opposées, le capitalisme et le communisme, ont entraîné une série de conflits par procuration et une course aux armements, rendant la menace d'une guerre nucléaire omniprésente.

Les Événements Précédant la Chute du Mur

Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev

Au milieu des années 1980, Mikhaïl Gorbatchev a introduit des réformes cruciales, comme la perestroïka (restructuration) et la glasnost (transparence), visant à moderniser l'économie soviétique et à permettre une plus grande liberté d'expression. Ces réformes ont eu des conséquences profondes dans les pays satellites de l'Union soviétique, incitant de nombreux citoyens à revendiquer des réformes similaires.

Les mouvements populaires

Les manifestations en Pologne, notamment le mouvement Solidarnosc dirigé par Lech Wałęsa, ainsi que les mouvements pro-démocratiques en Hongrie, en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, ont été des facteurs catalyseurs qui ont renforcé la pression sur les régimes communistes. La désillusion face à la répression et la quête de liberté ont alimenté ces mouvements.

La Chute du Mur

Les événements du 9 novembre 1989

La chute du Mur de Berlin a été le résultat d'une série d'événements qui ont culminé le 9 novembre 1989. Une confusion autour d'une annonce concernant la libéralisation des voyages a conduit à des milliers de Berlinois de l'Est à se rassembler aux points de contrôle. Les gardes-frontières, débordés, ont finalement ouvert les portes, permettant aux citoyens de traverser librement. Ce moment historique a été acclamé comme la victoire des aspirations démocratiques sur la répression.

Les réactions internationales

La chute du Mur a suscité des réactions enthousiastes dans le monde entier. Elle a été saluée comme un triomphe de la démocratie et a ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne, qui a été officiellement réalisée le 3 octobre 1990. Cet événement a également inspiré d'autres pays d'Europe de l'Est à abandonner leurs régimes communistes.

Conséquences de la Chute du Mur

Réunification allemande et intégration européenne

La réunification de l'Allemagne a eu un impact profond sur la politique européenne. Elle a conduit à la création de l'Union européenne et à une expansion vers l'est, intégrant d'anciens pays communistes au sein d'une structure démocratique.

Le nouvel ordre mondial

La fin du Rideau de fer a marqué la fin de la guerre froide et a conduit à un nouvel ordre mondial, caractérisé par la domination des États-Unis en tant que superpuissance unique et une augmentation des tensions régionales, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Héritage de la Chute du Mur en 2024

Réflexions sur la démocratie et les droits de l'homme

En 2024, la chute du Mur de Berlin continue de servir de symbole pour les luttes pour la démocratie et les droits de l'homme. Les défis actuels, tels que le populisme croissant, les tensions géopolitiques et les menaces à la démocratie, rappellent que le combat pour la liberté et l'égalité est toujours d'actualité.

Un regard vers l'avenir

Alors que nous commémorons cet événement marquant, il est crucial de réfléchir aux leçons tirées du passé. La solidarité internationale et la vigilance en matière de droits civiques demeurent essentielles pour prévenir la régression démocratique dans le monde.

La voie à des changements significatifs dans le monde entier

La chute du Mur de Berlin a été un moment charnière qui a non seulement marqué la fin d'une époque, mais a également ouvert la voie à des changements significatifs dans le monde entier. À l'approche des 35 ans de cet événement, il est essentiel de célébrer les avancées réalisées en matière de liberté et de démocratie tout en restant conscients des défis qui subsistent. En honorant cet héritage, nous pouvons continuer à œuvrer pour un avenir où les droits de tous sont respectés et où la paix et la liberté prévalent.

La Guerre de Sécession, qui a eu lieu de 1861 à 1865, a marqué un tournant majeur dans l’histoire des États-Unis. Ce conflit dévastateur entre les États du Nord (l'Union) et les États du Sud (la Confédération) a été motivé par des questions complexes telles que l'esclavage, les droits des États et les tensions économiques. Plus de 160 ans après le début de cette guerre, son impact perdure dans la société américaine contemporaine, influençant toujours les débats sur les droits civiques, l'identité nationale et les relations raciales. Cet article examine les causes, le déroulement et les conséquences de la Guerre de Sécession, ainsi que son héritage aujourd'hui.

Les Causes de la Guerre de Sécession

L'esclavage et les droits des États

L'esclavage était au cœur des tensions entre le Nord et le Sud. Tandis que le Nord industrialisé s'opposait à l'expansion de l'esclavage, le Sud, économiquement dépendant du travail esclavagiste, défendait son droit à conserver cette institution. Les questions de droits des États, qui consistaient à savoir si les États pouvaient ignorer les lois fédérales, ont également exacerbé les tensions.

Les événements déclencheurs

Des événements clés, tels que le compromis du Missouri (1820), la loi sur les esclaves fugitifs (1850) et le raid de John Brown à Harpers Ferry (1859), ont intensifié les conflits. La victoire d'Abraham Lincoln à l'élection présidentielle de 1860, alors qu'il était perçu comme un opposant à l'esclavage, a conduit à la sécession de plusieurs États du Sud.

Le Déroulement du Conflit

Les premières batailles

La guerre a commencé le 12 avril 1861 avec l'attaque de Fort Sumter en Caroline du Sud. Les batailles de Bull Run et de Shiloh ont marqué les débuts violents du conflit, révélant la brutalité et l'ampleur de la guerre à venir.

Les moments clés

Des batailles décisives, comme celles de Gettysburg (1863) et de Vicksburg (1863), ont changé le cours de la guerre. La proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln en 1863 a également modifié le caractère du conflit, transformant la guerre en lutte pour la liberté des esclaves.

Les Conséquences de la Guerre de secession

Les pertes humaines et matérielles

La Guerre de Sécession a coûté la vie à environ 620 000 soldats et a eu des répercussions dévastatrices sur le paysage économique et social du Sud. Des villes ont été détruites, et l'économie du Sud, déjà fragile, a été considérablement affaiblie.

La Reconstruction

Après la guerre, les États-Unis ont traversé une période de Reconstruction, durant laquelle des efforts ont été faits pour réintégrer les États du Sud dans l'Union et pour garantir les droits des anciens esclaves. Cependant, les tensions raciales et les conflits politiques ont perduré, laissant un héritage complexe.

L'Héritage de la Guerre de Sécession

Les droits civiques

L'héritage de la Guerre de Sécession se fait encore sentir dans les luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Les Amendements XIII, XIV et XV, qui ont suivi la guerre, ont tenté de garantir des droits aux Afro-Américains, mais leur mise en œuvre a été entravée pendant des décennies.

La mémoire historique

Aujourd'hui, la mémoire de la Guerre de Sécession est souvent débattue. Les monuments confédérés et la manière dont cette période est enseignée dans les écoles suscitent des discussions sur l'identité nationale et la race en Amérique. Les mouvements de défense des droits civiques rappellent que les luttes pour l'égalité et la justice continuent d'être des enjeux cruciaux.

Les Réflexions sur la Guerre de Sécession en 2024

Un regard sur l'actualité

Alors que nous célébrons plus de 160 ans depuis le début de la Guerre de Sécession, les discussions sur le racisme systémique, les droits civiques et la justice sociale sont toujours d'actualité. Les commémorations et les réflexions sur ce conflit historique sont des occasions de tirer des leçons pour l'avenir.

La nécessité de l'éducation

Il est essentiel de continuer à éduquer les générations futures sur les causes et les conséquences de la Guerre de Sécession. Une compréhension approfondie de ce conflit peut favoriser un dialogue constructif sur les questions de race, de droits et d'identité aux États-Unis.

Luttes profondes pour l'identité et les valeurs américaines

La Guerre de Sécession américaine est plus qu'un simple conflit militaire ; elle est le reflet de luttes profondes pour l'identité et les valeurs américaines. Plus de 160 ans après le début de ce conflit, son héritage continue d'influencer la société contemporaine, nous rappelant l'importance de l'éducation, de la mémoire collective et de la lutte pour l'égalité et la justice. En explorant les leçons du passé, nous pouvons espérer construire un avenir meilleur pour tous les Américains.

Le bombardement atomique d'Hiroshima, le 6 août 1945, représente l'une des tragédies les plus marquantes de l'histoire contemporaine. Il annonce également les derniers jours de l'Empire du Japon, précipitant sa reddition et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet article explore les événements qui ont conduit à l'attaque, ses conséquences immédiates et son rôle dans la chute du régime impérial japonais.

Contexte Historique et Militaire

La Situation du Japon à la Fin de la Guerre