Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Camps concentration

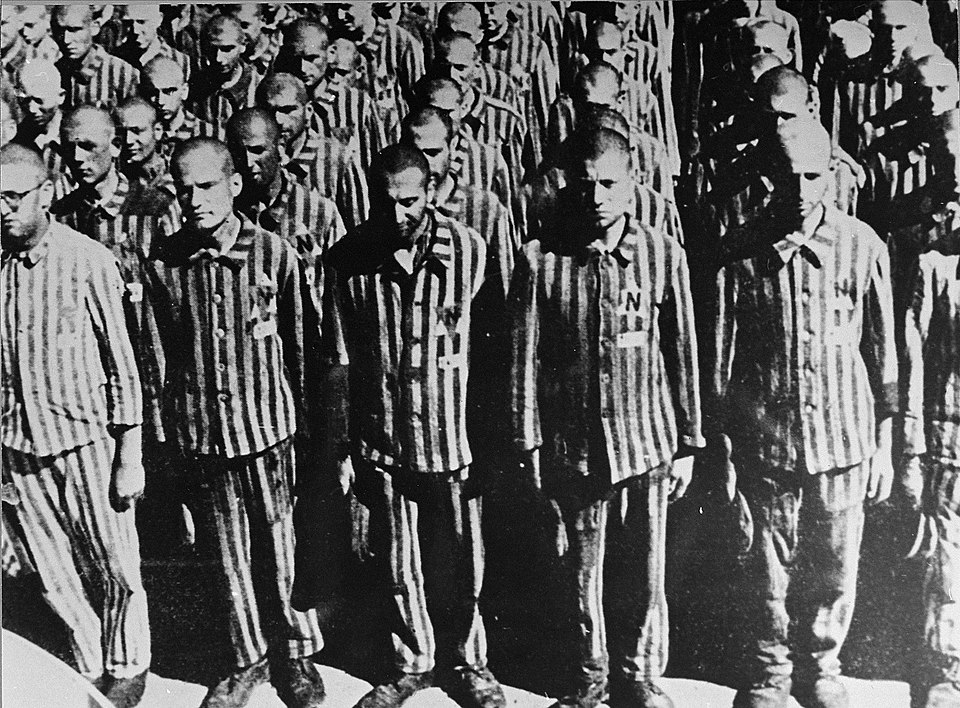

Le 29 avril 1945, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, les troupes américaines libéraient le camp de concentration de Dachau, en Allemagne. Cet événement marqua un tournant historique, révélant au monde entier l'ampleur des horreurs du régime nazi. Retour sur une journée mémorable, symbole de la lutte contre la barbarie.

Dachau : premier camp de concentration nazi

La création de Dachau

Fondé en mars 1933, Dachau fut le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Destiné initialement aux opposants politiques, il devint rapidement un modèle pour les futurs camps. Heinrich Himmler, alors chef de la police de Munich, le présenta comme "l'école de la violence".

L'évolution du camp au fil des années

Avec l'expansion de la politique antisémite nazie, Dachau accueillit non seulement des prisonniers politiques, mais aussi des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, et toute personne considérée comme "ennemie" du Reich. Les conditions de vie étaient effroyables : travail forcé, expériences médicales, exécutions sommaires, famine et maladies.

Le contexte militaire en avril 1945

L'écroulement du Troisième Reich

Au printemps 1945, l'Allemagne nazie est en pleine désintégration. Berlin est encerclée par les Soviétiques, et les forces alliées occidentales avancent rapidement à l'ouest. La Bavière, où se trouve Dachau, est l'une des dernières régions encore sous contrôle nazi.

Les avancées américaines

La 7ème armée américaine, sous le commandement du général Patch, approche de Munich. Le 42ème et le 45ème divisions d'infanterie reçoivent pour mission de libérer la région, sans savoir encore ce qu'ils vont y découvrir.

La libération de Dachau

L'arrivée des soldats américains

Le matin du 29 avril 1945, les troupes américaines pénètrent dans le camp de Dachau. Ce qu'ils trouvent dépasse l'horreur : des milliers de corps entassés, des prisonniers à l'agonie, des charniers improvisés. Les soldats, choqués, doivent rapidement improviser des soins d'urgence pour les survivants.

Une réaction humaine et militaire

Face à la découverte de telles atrocités, certains soldats américains exécutent sommairement des gardiens SS capturés sur place. Cet épisode, connu sous le nom de "massacre de Dachau", reste controversé mais compréhensible au regard de l'état psychologique des libérateurs.

Témoignages poignants

Beaucoup de soldats et de survivants ont livré leurs souvenirs. Le lieutenant William Cowling, par exemple, raconte : « Je n'avais jamais vu ça, je n'étais pas préparé. C'était une scène de cauchemar ». Les images de la libération, diffusées peu après, marqueront durablement l'opinion publique mondiale.

Les conséquences de la libération

La révélation des crimes nazis

La libération de Dachau contribue de manière décisive à la prise de conscience internationale sur la Shoah et les crimes de guerre nazis. Lors des procès de Nuremberg, les images et témoignages de Dachau serviront de preuves accablantes.

Les soins aux survivants

Près de 32 000 prisonniers furent libérés à Dachau. Mais beaucoup étaient trop affaiblis pour survivre. Les équipes médicales militaires établirent des hôpitaux de fortune, tentant de sauver le plus grand nombre possible de rescapés.

La mémoire du camp

Après la guerre, Dachau devint un site mémorial. Aujourd'hui encore, des millions de visiteurs viennent y rendre hommage aux victimes et apprendre les leçons tragiques du passé. L'importance du devoir de mémoire est résumée par une citation gravée à l'entrée du camp : « Que ceci soit un avertissement et un souvenir ».

Un événement qui changea la conscience mondiale

La libération de Dachau, le 29 avril 1945, fut plus qu'une victoire militaire : elle fut un révélateur de l'inhumanité absolue que l'homme peut infliger à ses semblables. Cet événement rappelle l'impératif éternel de défendre les droits humains, de combattre l'intolérance, et de transmettre la mémoire pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent.

Le 11 avril 1945 marque un tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale : la libération du camp de concentration de Buchenwald par les troupes américaines. Ce jour symbolise à la fois la fin d'un cauchemar pour des milliers de déportés et la révélation au monde entier de l'ampleur des crimes nazis. Cet événement historique reste gravé dans la mémoire collective comme un avertissement contre la barbarie.

Buchenwald : L'Enfer sur Terre

Créé en 1937 près de Weimar en Allemagne, Buchenwald fut l'un des plus grands camps de concentration du régime nazi. Conçu initialement pour enfermer les opposants politiques, il devint rapidement un lieu d'extermination par le travail forcé, la torture et les expérimentations médicales.

Le Fonctionnement du Camp

-

Organisation SS : Dirigé avec une cruauté méthodique par Karl-Otto Koch puis Hermann Pister

-

Détenus : Près de 250 000 personnes y furent enfermées (résistants, Juifs, Roms, homosexuels, Témoins de Jéhovah)

-

Conditions inhumaines : Travail épuisant, famine systématique, exécutions sommaires

La Libération : Un Choc pour les Libérateurs

Le 11 avril 1945, la 6e division blindée de la 3e armée américaine arrive à Buchenwald. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement :

La Scène Insoutenable

-

21 000 survivants squelettiques (dont 900 enfants)

-

Des piles de cadavres non enterrés

-

Des fours crématoires encore chauds

-

Des instruments de torture

Parmi les survivants, le jeune Elie Wiesel, futur Prix Nobel de la Paix, qui décrira cette expérience dans "La Nuit".

L'Après-Libération : Mémoire et Justice

La libération de Buchenwald ne fut que le début d'un long processus :

Les Conséquences Immédiates

-

Soins aux survivants : Beaucoup succombèrent malgré les soins

-

Procès : Le procès de Buchenwald en 1947 jugea 31 criminels SS

La Mémoire Vivante

Aujourd'hui, le mémorial de Buchenwald accueille des visiteurs du monde entier. Des survivants comme Imre Kertész (Prix Nobel de littérature) ont témoigné pour les générations futures.

Le Message de Buchenwald

Cette libération nous enseigne que :

-

La vigilance contre l'idéologie haineuse est permanente

-

Le devoir de mémoire est essentiel

-

L'humanité peut triompher de la barbarie

Une blessure ouverte sur l'histoire

Le 11 avril 1945, Buchenwald fut libéré, mais son histoire reste une blessure ouverte. En ce lieu où tant ont souffert, nous puisons la force de combattre l'oubli et de défendre la dignité humaine. Comme le disaient les survivants : "Plus jamais ça !"

Le 29 mars 1941, le régime de Vichy instaure le Commissariat général aux Questions Juives (CGQJ), une institution chargée de coordonner la politique antisémite en France. Cet organe, dirigé par Xavier Vallat, puis par Louis Darquier de Pellepoix, joue un rôle central dans l'exclusion et la persécution des Juifs sous l'Occupation. Retour sur un sombre chapitre de l’histoire française.

Contexte Historique

La France sous l’Occupation Nazie

Après la défaite de 1940, la France est divisée entre une zone occupée par l'Allemagne et une zone libre, administrée par le gouvernement de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Sous pression allemande, mais aussi par volonté propre, Vichy met en place des lois antisémites dès octobre 1940 (Statut des Juifs).

La Montée de l’Antisémitisme d’État

Avant même la création du CGQJ, Vichy adopte des mesures discriminatoires :

-

Aryanisation des entreprises juives

-

Exclusion des Juifs de la fonction publique

-

Recensement forcé des populations juives

Le CGQJ vient institutionnaliser cette politique.

Missions et Fonctionnement du CGQJ

Objectifs Officiels

Le CGQJ est présenté comme un organe de « régulation » de la présence juive en France, mais ses missions sont clairement répressives :

-

Appliquer les lois antisémites

-

Confisquer les biens juifs (spoliation)

-

Collaborer avec les autorités nazies

Structure et Acteurs Clés

-

Xavier Vallat (1941-1942) : Premier commissaire, antisémite convaincu

-

Louis Darquier de Pellepoix (1942-1944) : Radicalise la politique du CGQJ, collaborateur notoire

Conséquences et Mémoire

L’Accélération de la Persécution

Le CGQJ participe activement à :

-

L’internement des Juifs dans des camps français (Drancy, etc.)

-

La déportation vers les camps nazis (en coordination avec la Gestapo et la SS)

Bilan et Reconnaissance

Après la Libération, le CGQJ est dissous et certains de ses responsables sont jugés. Cependant, son existence reste une tache indélébile dans l’histoire de Vichy, illustrant la complicité française dans la Shoah.

Vichy Officialise l’Antisémitisme avec le Commissariat aux Questions Juives

La création du CGQJ le 29 mars 1941 marque une étape cruciale dans l’engagement de l’État français dans la persécution des Juifs. Cette institution, symbole de collaboration et d’antisémitisme d’État, rappelle l’importance de la mémoire et de la vigilance contre toute forme de discrimination.

1945 marque une année sombre dans l’histoire de l’humanité, où les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont atteint leur paroxysme. Parmi les innombrables victimes de cette période, une jeune fille nommée Anne Frank reste gravée dans nos mémoires. Son journal intime, témoignage poignant de l’innocence brisée par la barbarie, a traversé les décennies pour nous rappeler les conséquences dévastatrices de la haine et de l’intolérance. Cet article retrace les derniers moments de sa vie, tout en explorant l’héritage qu’elle a laissé derrière elle.

La Vie Cachée dans l’Annexe

Anne Frank, née en 1929 à Francfort, a fui l’Allemagne avec sa famille pour échapper aux persécutions nazies. En 1942, les Frank se cachent dans un appartement secret, surnommé l’Annexe, à Amsterdam. Pendant deux ans, Anne y tient un journal, décrivant ses peurs, ses rêves et ses espoirs.

Le Journal d’Anne, un Témoignage Unique

Son journal, offert pour son 13e anniversaire, devient une fenêtre sur l’âme d’une adolescente confrontée à l’enfermement et à l’incertitude. Elle y exprime son désir de devenir écrivaine et de vivre dans un monde meilleur.

Les Dangers de la Cachette

Malgré les précautions, la peur d’être découverts plane constamment. Les rationnements, l’isolement et les tensions familiales rendent leur quotidien extrêmement difficile.

La Trahison et l’Arrestation

En août 1944, après deux années passées dans l’Annexe, la famille Frank est trahie et arrêtée par la Gestapo. Les circonstances exactes de cette trahison restent floues, mais elle marque le début de la fin pour Anne et ses proches.

La Déportation vers les Camps

La famille est d’abord envoyée au camp de transit de Westerbork, puis déportée à Auschwitz. Anne et sa sœur Margot sont ensuite transférées à Bergen-Belsen, où les conditions de vie sont inhumaines.

Les Derniers Mois de Vie

Affaiblies par la faim, le froid et les maladies, Anne et Margot succombent au typhus en mars 1945, quelques semaines seulement avant la libération du camp par les Alliés.

L’Héritage d’Anne Frank

Bien que sa vie ait été brutalement interrompue, Anne Frank a laissé un héritage inestimable. Son journal, publié par son père Otto, le seul survivant de la famille, est devenu un symbole universel de résilience et d’espoir.

Un Message d’Espoir et de Tolérance

Anne croyait en la bonté humaine, malgré les épreuves qu’elle a endurées. Son journal continue d’inspirer des millions de personnes à travers le monde, rappelant l’importance de la paix et de la compréhension mutuelle.

Les Leçons de l’Histoire

L’histoire d’Anne Frank nous enseigne les dangers de l’indifférence et de la haine. Elle nous incite à rester vigilants face à l’injustice et à défendre les valeurs de liberté et d’égalité.

Une Voix Éternelle

La fin tragique d’Anne Frank en 1945 est un rappel poignant des horreurs de la guerre et de l’Holocauste. Pourtant, à travers son journal, elle continue de vivre, nous offrant une leçon d’humanité et d’espoir. Son histoire nous invite à ne jamais oublier le passé pour mieux construire l’avenir.

L’année 1933 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Allemagne et du monde. Cette année-là, Adolf Hitler, leader du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), accède au pouvoir et pose les fondations d’un régime totalitaire qui bouleversera le cours du XXe siècle. Comment un homme aux idées extrémistes a-t-il réussi à s’imposer à la tête d’une nation ? Quels événements et stratégies ont conduit à cette ascension ? Cet article explore les étapes clés de cette prise de pouvoir, ses conséquences immédiates et son impact sur l’histoire mondiale.

Le Contexte Politique et Économique de l’Allemagne

L’Allemagne en Crise

Au début des années 1930, l’Allemagne est plongée dans une profonde crise économique et sociale. Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé des conditions sévères au pays, entraînant des réparations de guerre colossales et une humiliation nationale. La Grande Dépression de 1929 aggrave la situation, avec un chômage massif et une inflation galopante. Ces difficultés créent un terreau fertile pour les mouvements extrémistes.

La Montée en Puissance du NSDAP

Le Parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, profite de ce climat instable pour gagner en popularité. En promettant de restaurer la grandeur de l’Allemagne, de lutter contre le communisme et de résoudre les problèmes économiques, Hitler séduit une partie de la population désillusionnée. Aux élections de 1932, le NSDAP devient le premier parti au Reichstag, sans toutefois obtenir la majorité absolue.

Les Événements Clés de 1933

La Nomination de Hitler comme Chancelier

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier par le président Paul von Hindenburg. Cette décision est le résultat de manœuvres politiques orchestrées par des conservateurs qui croient pouvoir contrôler Hitler et utiliser sa popularité à leur avantage. Cependant, cette stratégie s’avère rapidement désastreuse.

L’Incendie du Reichstag et les Décrets d’Exception

Le 27 février 1933, l’incendie du Reichstag, attribué à un communiste néerlandais, sert de prétexte à Hitler pour renforcer son pouvoir. Les décrets d’urgence qui suivent suspendent les libertés civiles et permettent l’arrestation massive d’opposants politiques, notamment des communistes et des sociaux-démocrates.

La Loi des Pleins Pouvoirs

En mars 1933, le Reichstag adopte la loi des pleins pouvoirs (Ermächtigungsgesetz), qui donne à Hitler le droit de gouverner par décret sans l’approbation du Parlement. Cette loi marque la fin de la démocratie en Allemagne et consolide la dictature nazie.

Les Conséquences de l’Accession au Pouvoir

La Mise en Place d’un Régime Totalitaire

Dès 1933, Hitler met en place un État totalitaire. Les partis politiques sont interdits, les syndicats dissous, et la Gestapo (police secrète) est créée pour surveiller et réprimer toute opposition. La propagande, dirigée par Joseph Goebbels, devient un outil essentiel pour contrôler l’opinion publique.

La Persécution des Minorités

Les premières mesures antisémites sont prises dès 1933, avec le boycott des entreprises juives et l’exclusion des Juifs de la fonction publique. Ces actions annoncent les persécutions massives qui suivront pendant l’Holocauste.

La Préparation à la Guerre

Hitler entame également la reconstruction de l’armée allemande, en violation du traité de Versailles. Cette militarisation progressive prépare le terrain pour la Seconde Guerre mondiale.

L' Ascension d’Adolf Hitler et la Transformation de l’Allemagne

L’accession au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933 est un événement majeur qui a profondément marqué l’histoire. En exploitant les faiblesses de la République de Weimar et en manipulant les institutions démocratiques, Hitler a réussi à établir une dictature qui a plongé le monde dans l’une de ses périodes les plus sombres. Comprendre les mécanismes de cette ascension permet de saisir l’importance de la vigilance démocratique et de la défense des valeurs humanistes face aux idéologies extrémistes.

Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont arrêtés à Paris et en région parisienne lors d’une opération massive connue sous le nom de "Rafle du Vélodrome d’Hiver" ou "Rafle du Vel’ d’Hiv". Orchestrée par les autorités françaises sous la pression de l’occupant nazi, cette tragédie reste un symbole de la collaboration et de la déportation des juifs en France. Retour sur cet événement marquant et ses conséquences historiques.

Contexte et Préparatifs

L’Occupation et la Collaboration

En 1942, la France est divisée entre la zone occupée par l’Allemagne et la zone libre sous le régime de Vichy. Ce dernier, dirigé par le maréchal Pétain, collabore activement avec les nazis, adoptant des lois antisémites et participant à la déportation des juifs.

L’Opération "Vent Printanier"

La rafle du Vel’ d’Hiv est décidée en juin 1942 par les autorités nazies, avec l’appui du régime de Vichy. L’objectif : arrêter un maximum de juifs étrangers résidant en France, en vue de leur déportation vers les camps d’extermination.

Les Journées de la Rafle

Des Arrestations Massives

Au petit matin du 16 juillet 1942, plus de 4 500 policiers et gendarmes français commencent les arrestations. Les familles juives sont arrachées à leur domicile, parfois dénoncées par des voisins. En deux jours, 13 152 personnes, dont 4 115 enfants, sont arrêtées.

Un Internement au Vélodrome d’Hiver

Une grande partie des personnes arrêtées est entassée dans le Vélodrome d’Hiver, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Les conditions de détention y sont épouvantables : surpopulation, chaleur étouffante, absence de nourriture et d’hygiène.

La Déportation et ses Conséquences

Vers les Camps de la Mort

Après plusieurs jours d’internement, les victimes sont transférées vers des camps de transit comme Drancy, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, avant d’être déportées à Auschwitz. La quasi-totalité des personnes raflées ne reviendra jamais.

Une France Meurtrie

La rafle du Vel’ d’Hiv laisse une cicatrice profonde dans l’histoire française. Cet épisode symbolise l’ampleur de la collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie.

Mémoire et Reconnaissance

Le Silence et la Mémoire

Après la guerre, cet événement est longtemps resté un sujet tabou. Ce n’est qu’en 1995, dans un discours historique, que le président Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité de l’État français dans la rafle.

Des Hommages Nationaux

Aujourd’hui, des cérémonies commémoratives sont organisées chaque année pour honorer la mémoire des victimes. Le Vélodrome d’Hiver, détruit en 1959, est remplacé par des monuments et plaques en souvenir de cette tragédie.

Une Mémoire Indélébile

La rafle du Vel’ d’Hiv reste un épisode sombre et douloureux de l’histoire de France. Elle rappelle l’importance de la mémoire collective pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Ce devoir de mémoire est essentiel pour honorer les victimes et transmettre les leçons du passé aux générations futures.

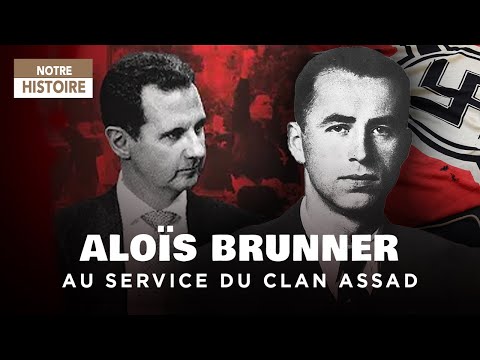

Alois Brunner, surnommé "le bourreau de Drancy", est l'un des criminels de guerre nazis les plus tristement célèbres. Cet Autrichien, membre de la SS, fut un des principaux artisans de la déportation de milliers de Juifs vers les camps de la mort, notamment à travers son rôle dans le camp de transit de Drancy, en France. Resté en fuite pendant plusieurs décennies après la guerre, Brunner symbolise à lui seul l'horreur de la Solution finale. Cet article retrace son parcours, ses crimes, et les efforts déployés pour le traduire en justice.

Les débuts d'Alois Brunner

Un homme façonné par l'idéologie nazie

Né en 1912 en Autriche, Alois Brunner rejoignit très tôt le parti nazi. Influencé par l'antisémitisme virulent qui dominait à l'époque, il intégra la SS et devint l'un des hommes de confiance d'Adolf Eichmann, l'architecte logistique de la Solution finale.

L’ascension au sein de la SS

Brunner gagna en influence à partir de 1940, en supervisant la déportation des Juifs d’Autriche, d’Allemagne et de Tchécoslovaquie. Sa réputation de cruauté lui ouvrit les portes de missions plus sinistres encore, notamment en France, où il fut envoyé pour superviser le camp de Drancy.

Drancy, l'antichambre de l'horreur

Drancy : le camp de transit français

Situé en banlieue parisienne, le camp de Drancy fut utilisé par les nazis comme centre de transit pour les Juifs avant leur déportation vers les camps de la mort, notamment Auschwitz. Sous la direction d'Alois Brunner, ce camp devint un symbole de terreur pour la population juive de France.

Brunner à Drancy : une cruauté sans limite

Arrivé en 1943 à Drancy, Brunner imposa immédiatement un régime de terreur. Sous son autorité, environ 24 000 Juifs furent déportés en quelques mois. Il appliquait les ordres d'Eichmann avec une efficacité impitoyable, et n'hésitait pas à maltraiter personnellement les prisonniers. Sa cruauté le démarqua des autres officiers nazis.

La fuite et la cavale d'un criminel de guerre

Disparition après la guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alois Brunner parvint à fuir. Utilisant de faux papiers, il échappa à la justice et disparut en Syrie, où il se mit au service du régime local. Contrairement à de nombreux autres criminels de guerre nazis, Brunner ne fut jamais jugé pour ses crimes.

Une cavale protégée

Pendant plusieurs décennies, Brunner vécut en Syrie sous la protection du régime de Hafez al-Assad. Malgré les efforts d'Israël, de la France et de l'Allemagne pour obtenir son extradition, il échappa aux poursuites judiciaires. Plusieurs tentatives d'assassinat échouèrent, bien qu’il perdit un œil et plusieurs doigts lors d'attentats organisés par les services secrets israéliens.

L'impunité et la quête de justice

Une impunité qui choque

Le fait qu'Alois Brunner ait pu échapper à la justice jusqu’à sa mort reste l'une des grandes injustices de l'après-guerre. Son rôle dans la déportation et l'extermination de milliers de Juifs est indiscutable, mais malgré les preuves accablantes, il ne fut jamais jugé.

L’oubli et la fin de sa vie en exil

Brunner aurait vécu jusqu’à un âge avancé en Syrie, mourant probablement dans les années 2000. Il fut l’un des criminels nazis les plus recherchés du XXe siècle, et son absence de procès reste une cicatrice ouverte dans l’histoire des crimes de guerre nazis.

Un des pires criminels de guerre de l'Histoire

Alois Brunner, surnommé le "bourreau de Drancy", incarne l'horreur et l'efficacité du système de déportation nazi. Il personnifie également l’échec de la communauté internationale à juger certains des pires criminels de guerre de l'Histoire. Même après la guerre, son nom est resté synonyme de terreur, et sa cavale, une blessure profonde pour les survivants et les familles des victimes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le camp d'Auschwitz est devenu l'un des symboles les plus terribles du génocide orchestré par les nazis. Si les récits des survivants et les images des camps après leur libération ont révélé l'ampleur des atrocités, peu de personnes connaissent l’histoire de ceux qui, à l’époque, ont risqué leur vie pour révéler la vérité au monde. Parmi ces héros méconnus figure Witold Pilecki, un résistant polonais qui a volontairement accepté d’être interné à Auschwitz pour recueillir des informations sur les crimes commis derrière les barbelés. Cet article explore l’infiltration audacieuse de Pilecki dans le camp, son rôle crucial dans la collecte de renseignements et l'héritage de son courage inébranlable.

Contexte Historique d'Auschwitz

Les Camps de Concentration et d'Extermination

Le camp d'Auschwitz, situé en Pologne occupée, est devenu le symbole du génocide perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 1,1 million de personnes y ont trouvé la mort entre 1940 et 1945, principalement des Juifs, mais aussi des Polonais, des Tsiganes, des prisonniers de guerre soviétiques et des opposants politiques.

Le Fonctionnement d'Auschwitz-Birkenau

Auschwitz était divisé en plusieurs sections : Auschwitz I (le camp principal), Auschwitz II (Birkenau, le camp d'extermination), et Auschwitz III (Monowitz, un camp de travail). Birkenau, avec ses chambres à gaz et ses fours crématoires, est devenu l'épicentre de l'Holocauste.

Les Missions d'Infiltration

Les Risques d'une Mission Derrière les Barbelés

S'infiltrer à Auschwitz représentait une mission à haut risque, où la moindre erreur pouvait signifier la mort. Peu d'agents osaient approcher ces lieux de mort, protégés par les nazis avec une vigilance extrême.

2.2. L'Importance du Renseignement

Les informations sur le fonctionnement d'Auschwitz étaient vitales pour la résistance. Les gouvernements alliés avaient besoin de preuves concrètes des crimes commis pour réagir efficacement.

Witold Pilecki, un Héros Oublié

Qui Était Witold Pilecki ?

Witold Pilecki, un officier polonais et membre de la résistance, est l'un des rares hommes à s'être volontairement infiltré à Auschwitz. En 1940, il se laissa arrêter par les Allemands afin de collecter des informations sur le camp.

L'Organisation d'un Réseau de Résistance

Une fois à l'intérieur du camp, Pilecki réussit à organiser un réseau de résistance. Il communiqua régulièrement avec la résistance polonaise à l'extérieur du camp, envoyant des rapports détaillés sur les atrocités commises par les nazis.

La Vie d'un Infiltré à Auschwitz

Survivre à l'Enfer d'Auschwitz

Pilecki dut survivre dans des conditions inhumaines. Les prisonniers étaient soumis à des travaux forcés, des expériences médicales, des tortures et des exécutions sommaires. Sa couverture était constamment menacée par la brutalité quotidienne du camp.

Collecter et Transmettre des Informations

Pilecki rédigea des rapports détaillés qui furent envoyés à la résistance polonaise puis aux Alliés. Ces informations ont permis de prouver l'existence des chambres à gaz et des camps d'extermination, bien que les Alliés aient tardé à réagir.

L’Évasion et l’Héritage

L'Évasion d'Auschwitz

En 1943, après plus de deux ans à l'intérieur du camp, Pilecki réussit à s'évader. Son rapport complet, intitulé "Rapport de Witold", fut l'un des premiers témoignages directs sur Auschwitz. Cependant, sa voix resta largement méconnue à l'époque.

Reconnaissance Tardive

Ce n'est que plusieurs décennies après la guerre que Witold Pilecki a reçu une reconnaissance internationale pour ses actes héroïques. Son histoire illustre le courage et le sacrifice de ceux qui ont lutté contre l'oppression nazie de l'intérieur même de ses machines de mort.

Le Poids du Témoignage

La Mémoire des Survivants

Le témoignage de Pilecki, comme celui d'autres survivants et résistants, est essentiel pour comprendre les horreurs de la Shoah. Ces récits permettent de perpétuer la mémoire des millions de victimes et de s’assurer que de tels crimes ne soient jamais oubliés.

L'Impact sur l'Histoire Contemporaine

Aujourd'hui, l'histoire d'Auschwitz et des résistants infiltrés comme Pilecki sert de leçon sur la nécessité de résister à l'injustice, peu importe les risques encourus. Elle nous rappelle également l'importance de défendre les droits humains face aux tyrannies de tout type.

Une Mission Suicide pour Révéler l’Innommable

Un Acte de Courage Inouï Witold Pilecki, en se portant volontaire pour s'infiltrer à Auschwitz, a accompli un acte de bravoure exceptionnel. Ses actions ont permis de dénoncer les atrocités nazies tout en témoignant de la force inébranlable de l'esprit humain face aux pires barbaries.

La période de la Seconde Guerre mondiale en France a été marquée par des divisions politiques profondes, exacerbées par l’Occupation allemande et la mise en place du régime de Vichy. Si la Résistance française a souvent été associée à la gauche, notamment aux communistes et aux socialistes, la réalité historique est plus complexe. Certaines figures de la gauche, notamment à ses débuts, ont pris des positions ambiguës, voire ouvertement collaboré avec l’occupant ou avec le régime de Vichy. Cet article explore les raisons et les circonstances qui ont conduit certaines franges de la gauche française à s'engager dans la collaboration durant la période 1939-1945.

La Gauche française face à la guerre

La signature du Pacte germano-soviétique (1939)

L'un des événements les plus marquants pour la gauche française avant le début de la Seconde Guerre mondiale est la signature du Pacte germano-soviétique en août 1939, un accord de non-agression entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Cet accord surprend et déstabilise de nombreux communistes à travers le monde, y compris en France. Le Parti communiste français (PCF), jusqu’alors farouchement antifasciste, se trouve dans une position embarrassante.

Lorsque la guerre éclate en septembre 1939, le PCF adopte une position de neutralité face à ce qu'il qualifie de "guerre impérialiste". Les communistes français appellent à cesser les combats contre l'Allemagne nazie, en accord avec la ligne dictée par Moscou. Cela mène à une situation où une partie de la gauche se trouve, au moins dans les premiers temps du conflit, en opposition à la guerre contre l'Allemagne.

L'interdiction du PCF et la répression

En raison de sa position pacifiste après la signature du Pacte germano-soviétique, le Parti communiste français est interdit par le gouvernement français en septembre 1939. Ses députés sont arrêtés ou contraints à la clandestinité. Cette interdiction et la répression qui s'ensuit contribuent à isoler le PCF sur la scène politique française, d'autant que d'autres mouvements de gauche, comme la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière), restent attachés à l'effort de guerre contre l'Allemagne.

La gauche sous l’Occupation et Vichy

L'ambiguïté du régime de Vichy et la gauche

Le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, se met en place après la défaite de la France en juin 1940. Vichy tente de fédérer un large éventail de forces politiques, incluant certaines figures de la gauche française, en particulier celles prônant un retour à l'ordre et une forme d'autorité centralisée. Bien que Vichy soit clairement conservateur et autoritaire, certains membres de la gauche, en particulier des personnalités socialistes et syndicalistes, voient dans ce régime une occasion de bâtir une "Révolution nationale" avec des réformes sociales conservatrices et corporatistes.

Des figures comme René Belin, ancien secrétaire de la CGT (Confédération générale du travail), participent au gouvernement de Vichy en tant que ministre du Travail. Son implication symbolise la division au sein du mouvement ouvrier français, où certains syndicats estiment qu’une collaboration avec Vichy pourrait permettre d’améliorer les conditions des travailleurs dans le cadre du régime corporatiste mis en place.

L’évolution du PCF après 1941

Le paysage politique de la gauche sous l’Occupation change radicalement en juin 1941, lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique (opération Barbarossa). Le pacte germano-soviétique est rompu, et immédiatement, le PCF entre en résistance contre l'occupant nazi. Les communistes français deviennent alors l'un des piliers de la Résistance intérieure. Avant cette date, cependant, certains communistes avaient adopté une posture ambiguë, refusant de s'engager dans la lutte contre l'Allemagne, en ligne avec les instructions de Moscou.

Cette rupture en 1941 souligne la complexité des alliances et des motivations au sein de la gauche française pendant la guerre.

Les figures de la gauche dans la collaboration

Marcel Déat et le Rassemblement National Populaire (RNP)

Marcel Déat, figure importante du socialisme français avant la guerre, illustre bien le virage de certains intellectuels et politiciens de gauche vers la collaboration. Ancien membre de la SFIO, Déat est un théoricien du néo-socialisme, prônant une forme d'autoritarisme nationaliste qui s'éloigne des principes traditionnels du socialisme.

Sous l'Occupation, Déat fonde en 1941 le Rassemblement National Populaire (RNP), un parti collaborationniste qui soutient ouvertement les nazis et se fait l'allié de l'Allemagne en France. Il plaide pour une collaboration totale avec le régime de Hitler et défend une vision d’une Europe unie sous l’égide allemande. Il devient rapidement l'un des collaborateurs les plus en vue, notamment par son engagement politique pro-allemand.

Jacques Doriot et le Parti Populaire Français (PPF)

Jacques Doriot, ancien membre du Parti communiste français, évolue également vers l'extrême droite et la collaboration. Après avoir été exclu du PCF dans les années 1930, il fonde le Parti Populaire Français (PPF), un parti fasciste qui s'oppose violemment au communisme et aux démocraties libérales. Pendant l'Occupation, Doriot devient un fervent partisan de l'Allemagne nazie et participe activement à la propagande collaborationniste.

Doriot incarne la dérive de certains anciens communistes vers une forme de collaboration radicale, avec une adhésion totale aux valeurs du national-socialisme.

Motivations et justifications de la collaboration de gauche

L'antiparlementarisme et l'anticommunisme

Un des moteurs essentiels de la collaboration pour certains membres de la gauche a été l’antiparlementarisme. Ils voyaient dans la Troisième République un régime faible, corrompu et incapable de répondre aux défis sociaux et économiques de l'époque. Des personnalités comme Marcel Déat ou René Belin, bien qu’issues de la gauche, avaient perdu foi dans les principes démocratiques et voyaient dans un régime autoritaire, voire fasciste, une solution pour restaurer l’ordre et redonner à la France sa grandeur.

Par ailleurs, l'anticommunisme farouche de certains ex-socialistes comme Doriot a été un facteur clé. Pour eux, la collaboration avec l’Allemagne nazie était une manière de combattre l'influence du communisme en France et de prévenir une révolution bolchévique.

Le pacifisme et la peur du communisme

Pour certains membres de la gauche, notamment parmi les syndicalistes, la collaboration était vue comme une manière de préserver la paix et d'éviter la guerre. Influencés par les traumatismes de la Première Guerre mondiale, ils étaient disposés à travailler avec l'occupant pour éviter un nouveau carnage. Le pacifisme a été un moteur important pour une partie de la gauche dans les premières années de la guerre.

L'autre facteur déterminant est la peur du communisme. Les ex-communistes devenus fascistes, comme Doriot, considéraient que l'Allemagne représentait une force capable de protéger l'Europe de la « menace bolchevique ». Cette opposition idéologique au communisme, partagée par certains socialistes et syndicalistes, a mené à un soutien plus ou moins direct à l'Allemagne nazie.

La fin de la guerre et l’épuration

La défaite de l’Allemagne et la chute des collaborateurs

Avec la libération de la France en 1944 et la chute du régime de Vichy, les collaborateurs sont rapidement marginalisés. Certains, comme Marcel Déat et Jacques Doriot, fuient en Allemagne ou en Italie pour échapper à la justice française. La majorité des collaborateurs issus de la gauche sont arrêtés et jugés lors des procès de l’épuration.

La réintégration de la gauche dans la mémoire nationale

Après la guerre, la gauche française, en particulier le Parti communiste, sort renforcée de son rôle central dans la Résistance. Cependant, les épisodes de collaboration impliquant des figures de la gauche restent des points sensibles dans la mémoire nationale. Ces collaborations, bien que minoritaires, ont été l’objet de controverses et ont parfois brouillé la perception du rôle de la gauche pendant la guerre.

Un moment ambigu de l’histoire politique française

La période 1939-1945 met en lumière les ambiguïtés et contradictions de certains courants de la gauche française face à l'Occupation allemande. Si la majorité de la gauche, notamment les communistes et les socialistes, ont combattu l’envahisseur et rejoint la Résistance, une minorité a fait le choix de collaborer, poussée par l’antiparlement

Entre 1940 et 1944, la France vit l'une des périodes les plus sombres de son histoire : l'Occupation allemande. Dans ce contexte de guerre, de misère et de répression, une frange de la population choisit de collaborer avec l'ennemi nazi. Ces individus, surnommés « les collabos », se sont engagés dans une coopération active avec le régime allemand, à des degrés divers. Cet article se penche sur les différentes formes de collaboration, leurs motivations et leurs conséquences, à la fois durant et après la guerre.

Contexte historique de la collaboration en France

La défaite française et l’armistice de 1940

La débâcle de juin 1940, marquée par l’effondrement rapide de l’armée française face à l’offensive allemande, provoque un choc profond dans la société. Le maréchal Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, signe l’armistice le 22 juin 1940, conduisant à la division du pays : la zone nord, y compris Paris, est placée sous occupation allemande, tandis que la zone sud est gouvernée par le régime de Vichy.

Ce contexte de défaite et de mise sous tutelle allemande crée un terreau favorable à l'émergence de la collaboration, vue par certains comme une manière d'éviter des souffrances plus grandes et de préserver ce qu’il reste de souveraineté.

Le régime de Vichy et la politique de collaboration d’État

Le 10 juillet 1940, l’Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Pétain, qui instaure un régime autoritaire basé à Vichy. Le régime de Vichy, sous l'influence de figures telles que Pierre Laval, met en place une politique de « collaboration d'État » avec l'Allemagne nazie. Le 24 octobre 1940, lors de l’entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler, la collaboration devient officielle, bien que Pétain tente de la justifier comme une stratégie de « moindre mal » pour éviter de plus graves représailles allemandes.

Ce type de collaboration prend des formes variées, de l'aide économique à l'envoi de travailleurs français en Allemagne (Service du travail obligatoire, STO) en passant par la répression des résistants et des populations juives.

Les différentes formes de collaboration

La collaboration d’État : le gouvernement de Vichy

Le régime de Vichy a joué un rôle central dans la collaboration, participant activement à la mise en place de mesures antisémites et à la répression des opposants. Sous l’influence de Laval, la politique de collaboration va au-delà des exigences allemandes, notamment avec les lois de juillet 1940 qui excluent les juifs de la fonction publique ou encore la Rafle du Vel d'Hiv en juillet 1942, orchestrée avec la complicité de la police française.

Cette collaboration d'État s'explique par la volonté de certains dirigeants, comme Pétain, de préserver une certaine autonomie en espérant que la France puisse en tirer profit après la guerre. Mais cette stratégie s’avérera illusoire.

La collaboration politique : les partis pro-nazis

Au-delà de Vichy, des partis politiques ouvertement fascistes ou nazis émergent en France, prônant une adhésion totale à l’idéologie hitlérienne. Parmi eux, le Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot, ancien communiste devenu l'un des plus fervents soutiens du nazisme, ou encore la Milice, une organisation paramilitaire fondée en 1943 par Joseph Darnand. La Milice se spécialise dans la traque des résistants et des Juifs, agissant comme une force de répression intérieure avec la bénédiction des autorités allemandes.

Ces partis politiques cherchent non seulement à collaborer avec l’occupant mais à transformer la France en un État fasciste sur le modèle de l’Allemagne nazie ou de l’Italie mussolinienne.

La collaboration économique

Les entreprises françaises, elles aussi, se retrouvent impliquées dans des formes de collaboration. Certaines, sous la pression de l'occupant ou par opportunisme, se livrent à des échanges commerciaux avec l'Allemagne. Des grandes firmes comme Renault ou Citroën produisent des véhicules et du matériel pour l'effort de guerre allemand. Des secteurs comme la sidérurgie, la chimie et l’industrie textile bénéficient également de contrats lucratifs avec le Reich.

Ce type de collaboration s'explique par la volonté de préserver les entreprises en temps de guerre, mais pose la question des motivations : pour certains, il s'agissait de survivre économiquement, pour d'autres, il y avait un calcul opportuniste.

La collaboration individuelle : les « collabos » de tous les jours

La collaboration ne s'arrête pas à la sphère politique ou économique. Des milliers de Français participent à des formes de collaboration plus informelles, par conviction ou par opportunisme. Cela inclut la délation, la fourniture d'informations à la Gestapo, ou encore l’accueil et le soutien aux soldats allemands. Cette collaboration quotidienne pouvait être motivée par des bénéfices personnels, des gains financiers ou encore par l’idéologie.

Des artistes et intellectuels, tels que l’écrivain Robert Brasillach, ont également soutenu le régime nazi, participant à la propagande et justifiant les actes de collaboration.

Motivations et justifications des collaborateurs

La peur et le pragmatisme

Pour une partie des collaborateurs, la motivation principale était la peur des représailles. Après la défaite de 1940, beaucoup considéraient que l'Allemagne serait victorieuse et que résister ne ferait qu’aggraver la situation. Collaborer permettait de limiter les souffrances de la population et d’éviter des destructions supplémentaires. Cet argument a été avancé par Pétain et ses partisans pour justifier la collaboration d’État.

L’idéologie fasciste et antisémite

D'autres, notamment les membres de la Milice ou du PPF, étaient motivés par une adhésion sincère à l’idéologie nazie. Fascinés par le national-socialisme, ils voyaient dans la collaboration une opportunité de bâtir un nouvel ordre européen, débarrassé des démocraties libérales, des communistes et des juifs. L’antisémitisme, déjà présent dans certains milieux en France, est exacerbé par la propagande nazie et sert de motivation à de nombreux collaborateurs.

3.3. L’opportunisme et l’enrichissement personnel

Enfin, pour certains, la collaboration était une manière d'améliorer leur situation personnelle. Des profiteurs de guerre, souvent appelés « collabos de l’opportunisme », cherchaient à s’enrichir grâce aux opportunités économiques offertes par la coopération avec les Allemands. Ils ont notamment tiré profit des expropriations et des spoliations de biens juifs.

Les conséquences de la collaboration

La Libération et l’épuration

À la Libération, en 1944, les collaborateurs sont confrontés à une vague de représailles. Une épuration sauvage se déchaîne d’abord dans certaines régions, marquée par des exécutions sommaires et des humiliations publiques. Des milliers de femmes accusées d’avoir entretenu des relations avec des soldats allemands sont tondues en place publique, tandis que des collaborateurs sont lynchés par des groupes de résistants.

L'épuration légale prend ensuite le relais, avec des procès en masse. Des figures emblématiques de la collaboration, telles que Pierre Laval, sont jugées et condamnées à mort. D'autres collaborateurs sont emprisonnés ou bannis de la vie publique, bien que certains parviennent à échapper aux sanctions.

Une mémoire divisée

La mémoire de la collaboration en France reste complexe et divisée. Pendant des décennies, le récit officiel de la Résistance a souvent occulté l’ampleur de la collaboration, présentée comme le fait de quelques traîtres. Cependant, à partir des années 1970, des historiens comme Robert Paxton ont révélé l’implication plus large de la société française dans la collaboration, y compris celle de certaines élites économiques et politiques.

Cette mémoire, longtemps taboue, a été réévaluée à la lumière des nouvelles recherches historiques, posant la question de la responsabilité collective et des ambiguïtés de l’histoire française sous l’Occupation.

Un héritage lourd de sens

Entre 1940 et 1944, la France a été marquée par l'Occupation et la collaboration, des phénomènes complexes aux motivations diverses. Que ce soit par opportunisme, par peur ou par conviction idéologique, les collaborateurs ont laissé une trace indélébile dans l’histoire de la France. Les conséquences de cette collaboration, tant sur le plan moral que judiciaire, ont profondément marqué la société française et continuent d’alimenter les débats mémoriels sur la Seconde Guerre mondiale.