Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Bataille

Le 7 mai 1954, la chute du camp retranché de Diên Biên Phu marquait la fin de la guerre d’Indochine et annonçait la décolonisation de l’Asie du Sud-Est. Cette bataille emblématique opposa les forces françaises du Corps expéditionnaire d’Extrême-Orient au Viet Minh, dans une vallée isolée du nord-ouest du Vietnam. Plus qu’une défaite militaire, Diên Biên Phu fut un choc politique et psychologique majeur pour la France, et un symbole éclatant de la lutte anticoloniale dans le monde entier.

Contexte géopolitique et début de la guerre d’Indochine

Les origines coloniales du conflit

L’Indochine française, formée à la fin du XIXe siècle, englobait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes se renforcent, notamment le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh. En 1946, les tensions entre la France et les indépendantistes vietnamiens aboutissent à un conflit ouvert : c’est le début de la guerre d’Indochine.

Une guerre asymétrique et épuisante

Durant huit ans, les forces françaises se heurtent à une guérilla déterminée et bien organisée. Le Viet Minh reçoit l’appui logistique de la Chine communiste à partir de 1949, tandis que la France est soutenue financièrement par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le communisme.

Pourquoi Diên Biên Phu ?

Une stratégie de piège

Le général Henri Navarre, commandant en chef des forces françaises, décide en 1953 d’établir un camp retranché dans la cuvette de Diên Biên Phu. L’objectif : provoquer une bataille décisive en attirant les troupes du Viet Minh dans un affrontement frontal où la supériorité de feu française pourrait s’exprimer.

Mais cette stratégie se retournera contre la France : le général Giáp, stratège du Viet Minh, choisit au contraire d’encercler le camp et d’y mener une guerre d’usure.

Une position vulnérable

Installée dans une vallée encaissée, à proximité de la frontière laotienne, la garnison française dépend entièrement du ravitaillement aérien. Les forces vietnamiennes, quant à elles, transportent à la main, à travers la jungle et les montagnes, une artillerie lourde jusqu’aux hauteurs dominant le camp.

Le déroulement de la bataille

L’offensive vietnamienne

Le 13 mars 1954, les combats commencent par l’assaut de la position Béatrice. En quelques jours, plusieurs points d’appui français tombent. L’artillerie vietnamienne pilonne sans relâche les pistes d’atterrissage, coupant les lignes de ravitaillement.

Pendant près de deux mois, les 15 000 soldats français, épuisés, encerclés, doivent faire face à des vagues d’assauts incessants. La pluie transforme le terrain en bourbier. La supériorité technique française ne suffit pas : les pièces d’artillerie sont détruites, les munitions s’épuisent, les blessés s’entassent dans des conditions déplorables.

Une reddition inévitable

Le 7 mai 1954, après 57 jours de siège, les dernières positions françaises tombent. Le général de Castries est capturé. Près de 11 000 soldats français sont faits prisonniers, dont beaucoup ne survivront pas aux marches forcées et aux conditions de détention.

Conséquences de la défaite

Un choc pour la France

Diên Biên Phu provoque un électrochoc dans l’opinion publique française. Pour la première fois depuis Waterloo, une armée française capitule face à une armée non européenne. Le prestige colonial est brisé.

La défaite accélère la chute du gouvernement Laniel et précipite la fin de la Quatrième République. Elle ouvre la voie aux Accords de Genève (juillet 1954), qui entérinent le retrait français d’Indochine et la division du Vietnam en deux zones.

Une victoire symbolique pour les mouvements anticoloniaux

Dans le monde entier, la victoire du Viet Minh devient un symbole fort de la lutte contre l’impérialisme. Les peuples colonisés y voient la preuve que l’émancipation est possible, même face à une grande puissance militaire. Diên Biên Phu inspire les mouvements de libération en Afrique, au Maghreb, et ailleurs.

Héritage et mémoire de Diên Biên Phu

Une bataille toujours étudiée

Diên Biên Phu est étudiée dans les écoles de guerre comme exemple d’échec stratégique. Elle illustre l’importance de l’environnement géographique, du renseignement, du moral des troupes et de l’adaptation tactique.

Des témoignages poignants

De nombreux anciens combattants ont laissé des récits marquants. Citons notamment le colonel Bigeard, célèbre pour sa bravoure, ou encore le capitaine Pouget, auteur de témoignages émouvants sur l'enfer du siège.

Le site de Diên Biên Phu aujourd’hui

La vallée est aujourd’hui un lieu de mémoire. Un musée, un cimetière militaire et les vestiges du camp français y accueillent chaque année des milliers de visiteurs. Le lieu est devenu un symbole de résilience pour le peuple vietnamien.

Une défaite française qui a changé le monde

La bataille de Diên Biên Phu dépasse largement le cadre militaire. Elle a ouvert la voie à la décolonisation en Asie et contribué à la remise en question du système colonial dans son ensemble. En brisant le mythe de l’invincibilité des puissances occidentales, elle a redonné espoir à tous ceux qui luttaient pour leur liberté.

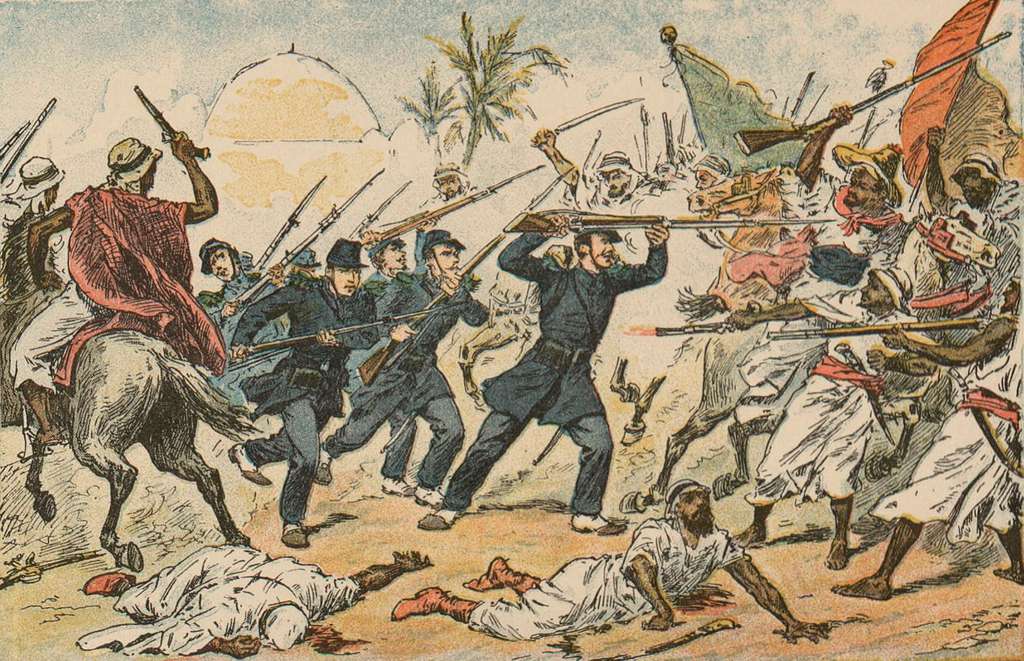

Le 10 mars 1831, un décret royal signé par le roi Louis-Philippe donne naissance à l'une des institutions militaires les plus emblématiques de France : la Légion étrangère. Créée dans un contexte politique et social complexe, cette unité unique en son genre a traversé les siècles, devenant un symbole de courage, de discipline et de fraternité. Cet article retrace les origines de la Légion étrangère, ses missions initiales et son évolution au fil du temps.

Contexte historique de la création

Une France en mutation

Dans les années 1830, la France est en pleine transformation. La Révolution de Juillet 1830 a porté Louis-Philippe au pouvoir, instaurant la Monarchie de Juillet. Le pays doit faire face à des défis internes, comme l'instabilité politique, et externes, avec la nécessité de renforcer son armée.

La nécessité d'une nouvelle force militaire

L'idée de créer une unité composée de soldats étrangers émerge pour plusieurs raisons. D'une part, elle permet d'intégrer les nombreux étrangers présents sur le territoire français, souvent anciens soldats ou réfugiés politiques. D'autre part, elle offre une solution pour éviter de déployer des troupes françaises dans des conflits lointains ou controversés.

La création de la Légion étrangère

Le décret du 10 mars 1831

Le décret royal officialise la création de la Légion étrangère. Cette unité est destinée à servir hors du territoire métropolitain, principalement en Algérie, alors en cours de colonisation. Les volontaires étrangers qui s'engagent bénéficient de la promesse d'une naturalisation après un certain temps de service.

Les premiers engagements

Dès sa création, la Légion attire des hommes de toutes nationalités, animés par des motivations diverses : recherche d'aventure, fuite d'un passé difficile ou désir de recommencer une nouvelle vie. Les premiers contingents sont rapidement envoyés en Algérie, où ils participent à des missions de pacification et de conquête.

Les valeurs et l'esprit de la Légion

Un code d'honneur unique

La Légion étrangère se distingue par son code d'honneur strict, qui met l'accent sur la discipline, la loyauté et la fraternité. Les légionnaires, bien que venus d'horizons différents, sont unis par un esprit de corps exceptionnel.

La devise : "Honneur et Fidélité"

Cette devise résume l'engagement des légionnaires, prêts à sacrifier leur vie pour leur nouvelle patrie. Malgré leur origine étrangère, ils servent la France avec un dévouement sans faille.

L'évolution de la Légion étrangère

Des missions variées

Au fil des décennies, la Légion étrangère a été déployée sur de nombreux théâtres d'opérations, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe. Elle a participé à des conflits majeurs, comme les deux guerres mondiales, ainsi qu'à des missions de maintien de la paix.

Une institution moderne

Aujourd'hui, la Légion étrangère reste une composante essentielle de l'armée française. Elle continue d'attirer des volontaires du monde entier, perpétuant ainsi sa tradition d'excellence et de sacrifice.

Histoire d'une Institution Militaire Hors du Commun

La création de la Légion étrangère en 1831 marque un tournant dans l'histoire militaire française. Plus qu'une simple unité, elle incarne des valeurs universelles de courage, de solidarité et de dévouement. Près de deux siècles plus tard, la Légion étrangère demeure un symbole fort de l'engagement et de l'honneur.

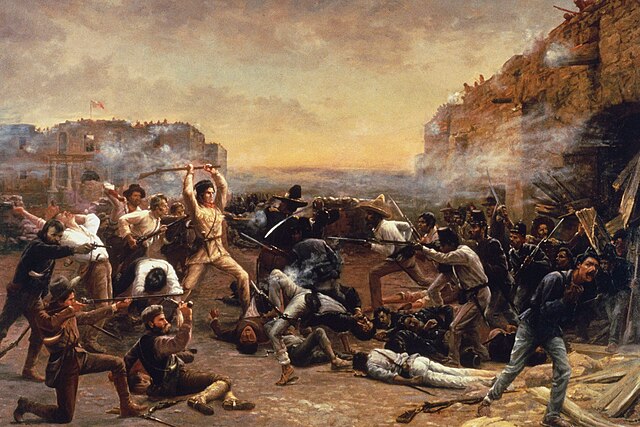

Le 6 mars 1836, le massacre de Fort Alamo est devenu un symbole de courage et de résistance dans l'histoire des États-Unis. Situé à San Antonio, au Texas, ce fort a été le théâtre d'une bataille acharnée entre les forces texanes et l'armée mexicaine dirigée par le général Santa Anna. Bien que la défaite des défenseurs du fort ait été totale, cet événement a galvanisé les Texans dans leur lutte pour l'indépendance, menant finalement à la création de la République du Texas.

Contexte Historique : La Révolution Texane

Les Tensions entre le Texas et le Mexique

Dans les années 1830, le Texas, alors partie intégrante du Mexique, était peuplé en grande partie par des colons américains. Ces derniers, mécontents des politiques centralisatrices du gouvernement mexicain et de la restriction de leurs droits, ont commencé à réclamer une plus grande autonomie. Les tensions ont culminé avec la Révolution texane en 1835, marquant le début d'un conflit armé.

L'Importance Stratégique de Fort Alamo

Fort Alamo, anciennement une mission espagnole, était un point stratégique pour les forces texanes. Occupé par un petit groupe de soldats et de volontaires, dont des figures légendaires comme James Bowie, William B. Travis et Davy Crockett, le fort est devenu un symbole de résistance contre l'oppression mexicaine.

Le Siège et la Bataille de Fort Alamo

Le Début du Siège

Le 23 février 1836, l'armée mexicaine, forte de plusieurs milliers d'hommes, a commencé le siège de Fort Alamo. Les défenseurs, bien que largement inférieurs en nombre, ont résisté pendant près de deux semaines, repoussant plusieurs assauts et infligeant des pertes significatives à l'ennemi.

L'Assaut Final

Dans la nuit du 5 au 6 mars, les forces mexicaines ont lancé un assaut final. Malgré une résistance farouche, les défenseurs du fort ont été submergés. La bataille s'est terminée par la mort de presque tous les combattants texans, estimés à environ 200 hommes. Le général Santa Anna, souhaitant faire un exemple, a ordonné que les corps des défenseurs soient brûlés.

Les Conséquences du Massacre

L'Impact sur la Révolution Texane

La chute de Fort Alamo a eu un effet paradoxal. Bien que ce fût une défaite militaire, elle a servi de catalyseur pour la cause texane. Le cri de guerre "Remember the Alamo!" est devenu un symbole de la lutte pour l'indépendance, galvanisant les volontaires et renforçant la détermination des forces texanes.

La Bataille de San Jacinto et l'Indépendance

Moins de deux mois après le massacre, les forces texanes, dirigées par le général Sam Houston, ont vaincu l'armée mexicaine à la bataille de San Jacinto le 21 avril 1836. Cette victoire décisive a conduit à la capture de Santa Anna et à la signature du traité de Velasco, établissant l'indépendance du Texas.

L'Héritage de Fort Alamo

Un Symbole de Courage et de Sacrifice

Fort Alamo est aujourd'hui un lieu de mémoire et un symbole de courage et de sacrifice. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent sur le site pour honorer les défenseurs qui ont donné leur vie pour la liberté.

Dans la Culture Populaire

Le massacre de Fort Alamo a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques et musicales. Des films comme "The Alamo" (1960) et "Alamo: The Price of Freedom" (1988) ont contribué à perpétuer la légende de cet événement historique.

La Mémoire de Fort Alamo

Le massacre de Fort Alamo en 1836 reste un événement marquant de l'histoire américaine et texane. Il incarne les valeurs de résistance, de courage et de sacrifice, tout en rappelant les coûts humains de la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, Fort Alamo continue de symboliser l'esprit indomptable de ceux qui se battent pour leurs convictions.

L’année 1871 marque un tournant dramatique dans l’histoire de Paris. Après la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne, les troupes prussiennes ont occupé la capitale française, un événement chargé de symbolisme et de conséquences politiques. Cet article explore les circonstances de cette occupation, son déroulement et son impact sur la population parisienne, ainsi que les répercussions historiques de ce moment clé.

Contexte Historique de l’Occupation

La Guerre Franco-Prussienne

La guerre franco-prussienne, qui éclate en 1870, oppose la France de Napoléon III à la Confédération de l’Allemagne du Nord, dirigée par la Prusse. La défaite française à Sedan en septembre 1870 entraîne la chute du Second Empire et la proclamation de la République. Malgré cela, la guerre se poursuit, et Paris, assiégée depuis septembre 1870, finit par capituler en janvier 1871.

Les Conditions de l’Armistice

L’armistice signé le 28 janvier 1871 prévoit l’occupation partielle de Paris par les troupes prussiennes. Cette clause, humiliante pour les Parisiens, est perçue comme une marque de domination et de revanche après des décennies de tensions entre la France et la Prusse. L’occupation, bien que brève, est lourde de sens et de symboles.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Entrée des Troupes Prussiennes

Le 1er mars 1871, les troupes prussiennes entrent dans Paris. Leur présence est limitée à certains quartiers, notamment les Champs-Élysées et les zones stratégiques autour de la place de la Concorde. Les soldats prussiens défilent dans une ville silencieuse et hostile, où la population observe avec colère et résignation cette démonstration de force.

Une Occupation Courte mais Symbolique

L’occupation ne dure que deux jours, du 1er au 3 mars 1871. Bien que brève, elle est profondément ressentie par les Parisiens. Les Prussiens évitent de provoquer des incidents majeurs, mais leur présence rappelle à la France sa défaite et la perte de l’Alsace-Lorraine, cédée à l’Allemagne par le traité de Francfort en mai 1871.

Réactions et Conséquences

La Colère des Parisiens

L’occupation de Paris est vécue comme une humiliation nationale. Les Parisiens, déjà éprouvés par un siège de plusieurs mois et une famine sévère, voient dans cette occupation une insulte supplémentaire. Cette colère contribue à alimenter les tensions politiques qui mènent à la Commune de Paris, un soulèvement populaire qui éclate en mars 1871.

Impact Politique et Symbolique

L’occupation de Paris par les Prussiens a un impact profond sur la psyché nationale française. Elle symbolise la fin de la domination française en Europe et l’ascension de l’Allemagne comme puissance continentale. Cet événement marque également le début d’une période de revanchisme en France, qui influencera les relations franco-allemandes jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’Héritage de l’Occupation

Mémoire Collective et Représentations

L’occupation de 1871 reste gravée dans la mémoire collective française. Elle est souvent évoquée dans la littérature, l’art et les discours politiques comme un moment de honte nationale, mais aussi de résilience. Des écrivains comme Émile Zola ont décrit cette période avec réalisme, capturant l’atmosphère tendue et douloureuse de l’époque.

Une Leçon Historique

L’occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes en 1871 rappelle l’importance des symboles dans les conflits politiques et militaires. Elle illustre comment un événement de courte durée peut laisser une empreinte durable sur l’histoire et la culture d’une nation. Aujourd’hui, cet épisode reste un sujet d’étude pour comprendre les dynamiques de pouvoir et les traumatismes collectifs.

Une marque indélébile sur l’histoire de France

L’occupation de Paris par les troupes prussiennes en 1871 est bien plus qu’un simple événement militaire. Elle incarne une humiliation nationale, un tournant politique et un moment chargé de symboles. Bien que brève, cette occupation a laissé une marque indélébile sur l’histoire de France, influençant les décennies qui ont suivi et rappelant la fragilité des empires et la puissance des symboles dans les relations internationales.

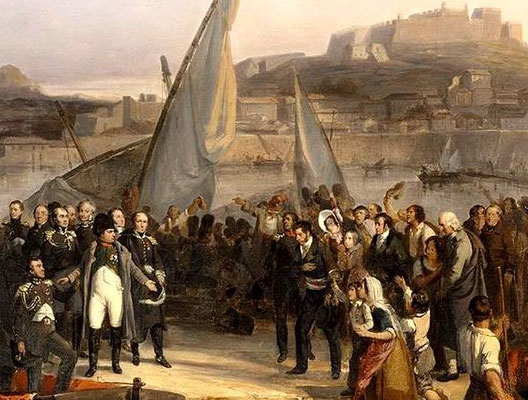

Le 1er mars 1815, Napoléon Ier débarque à Golfe-Juan, sur la Côte d'Azur, marquant le début d'une aventure audacieuse connue sous le nom des "Cent-Jours". Après son exil sur l'île d'Elbe, l'empereur déchu revient en France pour reprendre le pouvoir, déclenchant une série d'événements qui changeront le cours de l'histoire européenne. Cet article retrace les circonstances de ce débarquement, son déroulement et ses conséquences.

L'exil et le retour de Napoléon

La chute de Napoléon en 1814

En avril 1814, après la campagne de France et l'invasion de Paris par les coalisés, Napoléon est contraint d'abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe, un petit territoire au large de l'Italie, où il conserve le titre d'empereur mais ne règne que sur cette île.

Les tensions en France

Pendant ce temps, la France est gouvernée par Louis XVIII, restauré sur le trône. Cependant, son règne est marqué par des mécontentements, notamment parmi les soldats et les partisans de Napoléon, qui regrettent la gloire impériale.

Le débarquement à Golfe-Juan : Un retour triomphal

La fuite de l'île d'Elbe

Le 26 février 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe avec environ 1 000 hommes. Après une traversée périlleuse, il débarque à Golfe-Juan le 1er mars. Son objectif est simple : reconquérir le pouvoir sans verser de sang.

La marche vers Paris

Napoléon entame une marche audacieuse à travers les Alpes, évitant les régions royalistes et ralliant les troupes envoyées pour l'arrêter. Son charisme et son prestige font que les soldats se joignent à lui, criant "Vive l'Empereur !". Le 20 mars, il entre triomphalement à Paris, où Louis XVIII a fui.

Les Cent-Jours : Une période mouvementée

La reconquête du pouvoir

Napoléon rétablit rapidement l'Empire et entreprend des réformes pour regagner le soutien populaire. Il promulgue l'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire, une charte libérale qui tente de concilier les acquis de la Révolution et les besoins de stabilité.

La coalition européenne

Cependant, les puissances européennes, réunies au Congrès de Vienne, refusent de reconnaître son retour. Elles forment une septième coalition et préparent la guerre pour abattre définitivement Napoléon.

La fin des Cent-Jours : Waterloo et l'exil final

La bataille de Waterloo

Le 18 juin 1815, Napoléon affronte les forces coalisées à Waterloo, en Belgique. Malgré son génie tactique, il est vaincu par les armées britanniques et prussiennes dirigées par le duc de Wellington et le maréchal Blücher.

L'abdication et l'exil à Sainte-Hélène

Après la défaite, Napoléon abdique une seconde fois le 22 juin 1815. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où il passera les dernières années de sa vie jusqu'à sa mort en 1821.

L'héritage du débarquement de Golfe-Juan : Un symbole de résilience

Un épisode légendaire

Le débarquement de Golfe-Juan et les Cent-Jours restent l'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire de France. Ils témoignent de la détermination et du charisme de Napoléon, ainsi que de son impact durable sur l'Europe.

Une influence culturelle

Cet événement a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques, perpétuant la légende napoléonienne. Il symbolise aussi la quête de gloire et les limites du pouvoir personnel.

Le Retour de l'Aigle et les Cent-Jours

Le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan en 1815 marque le début d'une épopée brève mais intense, qui s'achève par la chute définitive de l'Empire. Cet épisode, bien que tragique, illustre la complexité de l'histoire et la fascination qu'exerce encore aujourd'hui la figure de Napoléon. Il reste un symbole de résilience, d'ambition et des vicissitudes du destin.

Le siège de Fort Alamo, qui s'est déroulé du 23 février au 6 mars 1836, est l'un des événements les plus marquants de la révolution texane. Ce combat épique, bien que désespéré, a galvanisé les forces texanes et joué un rôle crucial dans leur lutte pour l'indépendance face au Mexique. Cet article retrace les événements clés de ce siège, ses héros et son impact durable sur l'histoire des États-Unis.

Contexte historique : Les tensions entre le Texas et le Mexique

La colonisation anglo-américaine

Dans les années 1820, le gouvernement mexicain a encouragé la colonisation du Texas par des colons anglo-américains pour développer la région. Cependant, des différences culturelles, politiques et économiques ont rapidement créé des tensions entre les colons et les autorités mexicaines.

La montée des revendications indépendantistes

En 1835, les tensions ont atteint leur paroxysme, conduisant à des affrontements armés. Les colons texans, inspirés par les idéaux de liberté et d'autodétermination, ont commencé à se rebeller contre le gouvernement centraliste du président mexicain Antonio López de Santa Anna.

Le siège de Fort Alamo : Un combat héroïque

Les défenseurs d'Alamo

Fort Alamo, une ancienne mission espagnole située à San Antonio, était défendu par environ 200 hommes, dont des figures légendaires comme James Bowie, William B. Travis et Davy Crockett. Ces hommes, bien que largement inférieurs en nombre, étaient déterminés à résister à l'armée mexicaine.

L'assaut final

Le siège a duré 13 jours, pendant lesquels les forces mexicaines, dirigées par Santa Anna, ont encerclé et bombardé le fort. Le 6 mars 1836, après plusieurs assauts infructueux, les Mexicains ont finalement réussi à percer les défenses. La bataille s'est terminée par la mort de presque tous les défenseurs, devenus des symboles de courage et de sacrifice.

L'impact du siège : Un catalyseur pour l'indépendance

"Remember the Alamo !"

La chute de Fort Alamo a eu un effet paradoxal : bien que ce fût une défaite militaire, elle a galvanisé les forces texanes. Le cri de ralliement "Remember the Alamo !" est devenu un symbole de résistance et a motivé les troupes texanes lors de la bataille décisive de San Jacinto le 21 avril 1836.

La naissance de la République du Texas

La victoire à San Jacinto a conduit à la capture de Santa Anna et à la signature du traité de Velasco, reconnaissant l'indépendance du Texas. En 1845, le Texas a rejoint les États-Unis, marquant le début d'une nouvelle ère pour la région.

L'héritage de Fort Alamo : Un symbole de courage et de liberté

Un lieu de mémoire

Aujourd'hui, Fort Alamo est un site historique et un musée visité par des millions de personnes chaque année. Il sert de rappel des sacrifices consentis pour la liberté et de l'esprit de résistance qui a façonné l'histoire du Texas.

Dans la culture populaire

Le siège de Fort Alamo a inspiré de nombreux films, livres et œuvres d'art, dont le célèbre film The Alamo (1960). Ces représentations ont contribué à immortaliser les héros de cette bataille et à perpétuer leur légende.

Naissance d'une Légende Texane

Le siège de Fort Alamo en 1836 est bien plus qu'un simple événement militaire ; c'est un symbole de courage, de sacrifice et de lutte pour la liberté. Bien que la bataille se soit soldée par une défaite, elle a joué un rôle crucial dans l'indépendance du Texas et continue d'inspirer des générations. "Remember the Alamo" reste un appel à se souvenir des valeurs qui ont forgé une nation.

La bataille de Verdun, qui s'est déroulée de février à décembre 1916, est souvent considérée comme l'une des batailles les plus sanglantes et les plus symboliques de la Première Guerre mondiale. Opposant les forces françaises et allemandes, ce conflit a marqué un tournant dans l'histoire militaire et a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective. Cet article explore les origines, le déroulement et les conséquences de cette bataille emblématique.

Les Origines de la Bataille de Verdun

Contexte stratégique

En 1916, la Première Guerre mondiale est dans une impasse. Les tranchées s'étendent sur des centaines de kilomètres, et les deux camps cherchent une percée décisive. L'état-major allemand, dirigé par le général Erich von Falkenhayn, décide de lancer une offensive majeure sur Verdun, une place forte symbolique pour les Français.

Les objectifs allemands

L'objectif de Falkenhayn est double : saigner à blanc l'armée française en l'attirant dans une bataille d'usure et briser le moral des troupes et de la population civile. Verdun, avec ses forts historiques, est choisi comme cible pour son importance stratégique et psychologique.

Le Déroulement de la Bataille

L'offensive allemande

Le 21 février 1916, les Allemands lancent une offensive massive avec un bombardement d'artillerie sans précédent. Les premières lignes françaises sont submergées, mais la résistance s'organise rapidement sous le commandement du général Philippe Pétain.

La défense française

Pétain met en place une logistique robuste pour ravitailler les troupes françaises, notamment via la "Voie Sacrée", une route cruciale pour le transport des hommes et du matériel. Les combats sont acharnés, avec des pertes colossales des deux côtés.

Les phases clés

La bataille se déroule en plusieurs phases, marquées par des offensives et des contre-offensives. Des lieux comme le fort de Douaumont et le village de Fleury-devant-Douaumont deviennent des symboles de la résistance française.

Les Conséquences de la Bataille

Bilan humain

La bataille de Verdun est l'une des plus meurtrières de l'histoire, avec environ 300 000 morts et plus de 400 000 blessés. Les conditions de combat, marquées par les bombardements intensifs et les attaques au gaz, ont laissé des séquelles durables.

Impact psychologique

Verdun devient un symbole de la résistance et de la souffrance des soldats. La bataille renforce le sentiment national français, mais elle laisse aussi des cicatrices profondes dans la mémoire collective.

Conséquences stratégiques

Malgré les efforts allemands, Verdun reste aux mains des Français. La bataille contribue à épuiser les ressources des deux camps et influence les stratégies futures, notamment lors de la bataille de la Somme.

L'Héritage de Verdun

Mémoire et commémoration

Aujourd'hui, Verdun est un lieu de mémoire incontournable. L'ossuaire de Douaumont et les cimetières militaires rappellent le sacrifice des soldats. La bataille est également étudiée comme un exemple de guerre d'usure et de l'importance de la logistique.

Leçons militaires

Verdun a enseigné des leçons précieuses sur les limites des offensives frontales et l'importance de la défense en profondeur. Ces enseignements ont influencé les tactiques militaires modernes.

Un Épisode Décisif de la Grande Guerre

La bataille de Verdun reste un épisode marquant de la Première Guerre mondiale, symbolisant à la fois l'horreur des conflits modernes et la résilience humaine. Son héritage continue de résonner, rappelant les sacrifices consentis et les leçons tirées de cette période sombre de l'histoire.

eanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire française, continue de fasciner et de susciter des débats des siècles après sa mort. Héroïne nationale, martyre et sainte, son histoire est entourée de mythes, de rumeurs et de mystères. Qui était vraiment Jeanne d’Arc ? Quelles sont les légendes qui entourent sa vie, et que nous révèlent les recherches historiques récentes ? Cet article explore les multiples facettes de cette personnalité extraordinaire.

La vie de Jeanne d’Arc, entre réalité et légende

Une enfance dans la France médiévale

Jeanne d’Arc est née vers 1412 à Domrémy, un petit village de Lorraine. Fille de paysans, elle grandit dans une période troublée, marquée par la guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre. Dès son plus jeune âge, elle affirme entendre des voix célestes, celles de saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, qui lui ordonnent de libérer la France.

L’épopée militaire

En 1429, Jeanne se rend à Chinon pour rencontrer le dauphin Charles VII. Convaincue de sa mission divine, elle obtient le commandement d’une armée et participe à la levée du siège d’Orléans, un tournant décisif dans la guerre. Son courage et sa détermination lui valent une renommée rapide, mais aussi des ennemis puissants.

Les mythes et rumeurs autour de Jeanne d’Arc

Les voix divines : réalité ou invention ?

L’un des aspects les plus discutés de la vie de Jeanne d’Arc concerne les voix qu’elle disait entendre. Certains historiens y voient des manifestations psychologiques, tandis que d’autres les interprètent comme un signe de sa foi profonde. Ces voix ont-elles été exagérées ou instrumentalisées à des fins politiques ?

La virginité de Jeanne : un enjeu symbolique

La virginité de Jeanne d’Arc a joué un rôle central dans son procès. Accusée d’hérésie et de sorcellerie, elle a été soumise à des examens humiliants pour prouver sa pureté. Ce thème a alimenté de nombreuses rumeurs et spéculations, notamment sur sa relation avec ses compagnons d’armes.

Le procès et la mort de Jeanne d’Arc

Un procès truqué

Capturée par les Bourguignons en 1430, Jeanne est vendue aux Anglais et jugée à Rouen. Son procès, orchestré par des ecclésiastiques pro-anglais, est marqué par des irrégularités et des accusations fallacieuses. Malgré sa défense courageuse, elle est condamnée au bûcher pour hérésie en 1431.

La réhabilitation posthume

Vingt-cinq ans après sa mort, un second procès est organisé à la demande de Charles VII. Jeanne est réhabilitée, et son verdict est annulé. En 1920, elle est canonisée par l’Église catholique, devenant ainsi une sainte et une icône nationale.

Les révélations historiques récentes

Les recherches archéologiques et scientifiques

Les progrès de la science ont permis de réexaminer certains aspects de la vie de Jeanne d’Arc. Par exemple, des études sur les conditions de sa captivité et de son exécution ont apporté un éclairage nouveau sur ses derniers jours.

Jeanne d’Arc dans la culture populaire

Jeanne d’Arc a inspiré d’innombrables œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques. Chaque époque réinterprète son histoire à sa manière, contribuant à enrichir son mythe. Des films comme "Jeanne d’Arc" de Luc Besson ou des pièces de théâtre comme "Jeanne au bûcher" de Paul Claudel témoignent de cette fascination durable.

Entre Légendes, Mystères et Vérités Historiques

Jeanne d’Arc reste une figure complexe et mystérieuse, à la croisée de l’histoire, de la religion et de la légende. Son courage, sa foi et son destin tragique continuent de captiver les esprits. Les recherches historiques modernes nous permettent de mieux comprendre son époque et son rôle, tout en laissant une part de mystère à cette héroïne intemporelle.

Le 7 janvier 1957 marque le début de la bataille d'Alger, un épisode clé de la guerre d'indépendance algérienne. Opposant les forces françaises aux combattants du Front de Libération Nationale (FLN), cette bataille se déroule dans la capitale, Alger, et devient rapidement un symbole des luttes urbaines modernes. Cette période intense révèle les enjeux humains, politiques et stratégiques d'un conflit qui continue de marquer la mémoire collective.

Contexte Historique

La Guerre d’Algérie : Un Conflit Déjà Enraciné

Depuis le 1er novembre 1954, le FLN mène une lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie, alors colonie française. Les tensions montent dans les grandes villes, où la répression française et les actions du FLN s'intensifient.

Alger : Une Ville sous Haute Tension

En 1957, Alger est un foyer de contestation et de violence. Le FLN y multiplie les attentats, cherchant à affaiblir l’administration coloniale française et à mobiliser la population algérienne. La ville devient un champ de bataille, mêlant lutte armée, résistance civile et répression brutale.

Le Déroulement de la Bataille d'Alger

L’Intervention Militaire Française

Le général Jacques Massu et la 10e division parachutiste sont déployés à Alger pour rétablir l’ordre. L’armée reçoit les pleins pouvoirs pour démanteler les réseaux du FLN dans la ville. Cette approche marque un tournant, remplaçant les forces de police par une gestion militaire.

Les Tactiques du FLN

Le FLN adopte une stratégie de guérilla urbaine, avec des attentats ciblés et des actions coordonnées. Les "bombes de la Casbah" deviennent tristement célèbres, illustrant la détermination des combattants à défier l’occupant.

Les Méthodes Controversées de la Répression

L’armée française met en place une politique de quadrillage strict, multipliant les contrôles, les arrestations et les interrogatoires. Cependant, l’utilisation systématique de la torture pour obtenir des informations suscite des condamnations internationales et divise l’opinion publique en France.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

Une Victoire Militaire Française

Après plusieurs mois de combats, les réseaux du FLN à Alger sont démantelés, marquant une victoire militaire française. Pourtant, cette victoire est à double tranchant : elle nourrit la colère et le ressentiment de la population algérienne.

Une Guerre Médiatisée et Contestée

La bataille d’Alger attire l’attention internationale sur le conflit algérien. Les accusations de torture et les atteintes aux droits humains ternissent l’image de la France à l’étranger.

Un Épisode Déterminant pour l’Indépendance

Malgré sa défaite à Alger, le FLN gagne en légitimité sur la scène mondiale. La bataille révèle l’impossibilité d’une victoire durable par la force et contribue à accélérer les négociations menant à l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Un Tournant dans la Guerre d'Algérie

Le début de la bataille d’Alger en janvier 1957 représente un moment charnière dans l’histoire de la guerre d’Algérie. Au-delà de ses aspects militaires, cet épisode met en lumière les dilemmes moraux, politiques et stratégiques auxquels la France et le FLN étaient confrontés. Plus qu’un simple affrontement, la bataille d’Alger illustre les tensions profondes d’une époque où la quête de liberté s’opposait à la volonté de maintenir un empire colonial.

Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, est née dans un contexte marqué par la guerre de Cent Ans. Sa naissance, à Domrémy en 1412, semble prédestiner une vie hors du commun. Cette jeune fille devenue chef de guerre et héroïne nationale incarne encore aujourd’hui le courage, la foi et la détermination face à l’adversité. Mais avant de devenir "la Pucelle d’Orléans", qu’en était-il de sa naissance et de son enfance dans un monde bouleversé ?

Le Contexte Historique

Une France Fragmentée

Au début du XVe siècle, la France est plongée dans le chaos de la guerre de Cent Ans, un conflit opposant le royaume de France et le royaume d’Angleterre. Les divisions internes, exacerbées par les querelles entre Armagnacs et Bourguignons, affaiblissent le pays.

Une Région en Pleine Tourmente

Le village de Domrémy, où Jeanne voit le jour, est situé en Lorraine, une région frontalière régulièrement touchée par les raids anglais et bourguignons. Malgré ces troubles, la foi catholique reste profondément ancrée dans la vie quotidienne des habitants.

La Naissance et l’Enfance de Jeanne

Une Famille Modeste mais Pieuse

Jeanne d’Arc naît vers 1412 dans une famille de paysans aisés. Son père, Jacques d’Arc, et sa mère, Isabelle Romée, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de piété et d’amour du prochain.

Un Enfant Marqué par la Foi

Très tôt, Jeanne se distingue par sa ferveur religieuse. Elle fréquente régulièrement l’église du village, participant aux offices et priant avec une dévotion exceptionnelle pour son âge.

L’Éveil d’une Mission

Une Enfance Simple mais Visionnaire

Bien que rien ne laisse présager son destin, Jeanne aurait entendu dès l’âge de 13 ans des voix célestes, celles des saints Michel, Catherine et Marguerite. Ces messages divins marquent le début de sa mission : délivrer la France de l’occupation anglaise et rétablir le roi Charles VII sur le trône.

Une Enfance Transcendant l’Histoire

L’enfance de Jeanne reste entourée de mystère, alimentant les récits et légendes qui ont contribué à en faire un personnage mythique. Ce mélange de simplicité et de transcendance continue de captiver historiens et écrivains.

Une Naissance pour l’Histoire de France

La naissance de Jeanne d’Arc, au cœur d’un village isolé de la Lorraine, marque le début d’une vie extraordinaire qui changera le cours de l’histoire de France. Symbole de la résistance et de l’espoir, Jeanne transcende les siècles comme une figure de courage et de foi. Son parcours, depuis sa modeste naissance jusqu’à son rôle dans la libération d’Orléans, demeure une source d’inspiration universelle.

Le massacre de Grenade est un événement historique tragique qui continue de résonner à travers les siècles. Marqué par une violence inouïe et des tensions politiques, cet épisode met en lumière les complexités de la cohabitation culturelle, religieuse et ethnique dans une région autrefois réputée pour sa richesse et sa diversité. Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette tragédie, en mettant l’accent sur les leçons qu’elle peut offrir au monde contemporain.

Contexte historique et tensions sous-jacentes

Grenade, un carrefour de civilisations

Grenade, située au sud de l’Espagne, était au Moyen Âge un centre culturel et économique de premier plan. Sous le règne des Nasrides, la ville avait prospéré grâce à la coexistence relative entre les musulmans, les chrétiens et les juifs.

Les fractures religieuses et politiques

L’expansion de la Reconquista menée par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle a exacerbé les tensions religieuses. L’annexion du royaume de Grenade en 1492 a marqué la fin d’un équilibre fragile, conduisant à une marginalisation progressive des populations musulmanes et juives.

Déroulement du massacre

Les prémices de la révolte

En 1499, les autorités catholiques ont imposé une politique agressive de conversion forcée des musulmans au christianisme, générant des frustrations croissantes. Ces pressions ont provoqué des révoltes, notamment dans les Alpujarras et d'autres zones de Grenade.

L'éclatement de la violence

Le massacre de Grenade proprement dit s’est déroulé dans un climat de répression brutale. Les soldats royaux ont investi des quartiers musulmans, commettant des massacres indiscriminés pour réprimer toute forme de résistance.

Conséquences et héritage historique

Un impact humain dévastateur

Le massacre a conduit à la mort de milliers de personnes et à l’exil massif des populations musulmanes. Les familles restées sur place ont souvent été contraintes de se convertir ou de vivre dans des conditions de discrimination extrême.

Une leçon pour l’avenir

L’événement a laissé une empreinte durable dans l’histoire espagnole, alimentant les débats sur la tolérance religieuse et les conséquences des politiques d’exclusion.

Héritage sanglant : retour sur le massacre de Grenade

Le massacre de Grenade illustre les dangers de l’intolérance et des politiques d’assimilation forcée. Cet épisode, bien que tragique, sert également de rappel puissant de la nécessité de préserver la diversité et le dialogue entre les cultures. Aujourd’hui, comprendre ce passé douloureux peut contribuer à bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel.

L'année 1812 marque un tournant décisif dans l'histoire militaire européenne avec la campagne de Russie menée par Napoléon Bonaparte. Cette expédition ambitieuse, initialement couronnée de succès, s'est transformée en une désastreuse retraite qui a précipité le déclin de l'Empire napoléonien. Cet article examine les facteurs qui ont conduit Napoléon à quitter la Grande Armée, les événements clés de la campagne, et les répercussions durables de cette défaite monumentale.

Les Prémices de la Campagne de Russie

Les Motivations de Napoléon

En 1812, Napoléon cherchait à consolider son hégémonie sur l'Europe continentale et à imposer le Blocus continental contre le Royaume-Uni. La Russie, ayant violé ce blocus, devenait un obstacle majeur à ses ambitions impériales. La décision d'envahir la Russie était donc motivée par un désir de réaffirmer la suprématie française et de punir la Russie pour sa désobéissance.

La Composition de la Grande Armée

La Grande Armée rassemblait environ 600 000 hommes provenant de diverses nations sous domination française. Cette armée multinationale était considérée comme l'une des plus puissantes de l'époque, dotée d'une logistique avancée et d'une discipline rigoureuse. Cependant, la diversité des troupes posait également des défis en termes de communication et de coordination.

L'Avancée en Terre Russe

Les Premières Victoires et les Défis Logistiques

L'armée napoléonienne a initialement rencontré un certain succès, remportant plusieurs batailles contre les forces russes. Toutefois, l'approvisionnement en vivres et en matériel se révéla rapidement problématique. Les vastes distances et les infrastructures rudimentaires de la Russie compliquaient les lignes de ravitaillement, mettant à rude épreuve la capacité logistique de la Grande Armée.

La Bataille de Borodino

La bataille de Borodino, livrée le 7 septembre 1812, fut l'un des affrontements les plus sanglants de la campagne. Bien que techniquement une victoire française, elle n'a pas permis à Napoléon de défaire définitivement l'armée russe. Les pertes massives et l'incapacité à briser la résistance russe ont marqué le début du déclin de la campagne.

L'Occupation de Moscou

En septembre 1812, Napoléon atteignit Moscou, espérant y trouver une reddition russe. Cependant, la ville fut largement abandonnée et incendiée par les Russes, privant ainsi l'armée française de ressources cruciales. L'occupation de Moscou s'est avérée être un leurre stratégique, poussant Napoléon à entamer une retraite précipitée face aux conditions déplorables.

La Retraite Dévastatrice

Les Conditions Climatiques et leurs Impacts

La retraite de Russie fut marquée par l'arrivée de l'hiver russe, avec des températures glaciales qui ont décimé les troupes déjà affaiblies. Le manque de provisions, les maladies et l'épuisement ont considérablement réduit la force de la Grande Armée, rendant la progression presque impossible.

3.2. Les Pertes Humaines et Matérielles

La Grande Armée a subi des pertes catastrophiques durant la retraite, avec des centaines de milliers de soldats morts de faim, de froid ou victimes des combats. De nombreux chevaux et équipements militaires ont également été perdus, aggravant davantage la situation désespérée des troupes.

La Désintégration de la Grande Armée

Face aux adversités insurmontables, la cohésion de la Grande Armée s'est effondrée. Les contingents de différentes nationalités se sont repliés de manière désorganisée, facilitant les attaques des partisans russes et des troupes régulières. La retraite a ainsi marqué la fin effective de la Grande Armée telle qu'elle était organisée au départ.

Les Conséquences de l'Abandon de la Grande Armée

L'Impact sur l'Empire Napoléonien

La défaite en Russie a gravement affaibli l'Empire napoléonien, tant sur le plan militaire qu'économique. Elle a sapé la réputation invincible de Napoléon et a encouragé les coalitions européennes à se rallier contre lui, menant finalement à sa première abdication en 1814.

La Montée des Forces Anti-Napoléoniennes

L'échec de la campagne de Russie a renforcé la détermination des puissances européennes à résister à l'expansion française. Les mouvements nationalistes et les alliances anti-françaises ont gagné en influence, facilitant les défaites successives de Napoléon dans les années qui ont suivi.

L'Héritage Historique de la Campagne de Russie

La campagne de Russie est souvent citée comme un exemple classique des limites de l'expansion militaire et des défis logistiques dans les conflits de grande envergure. Elle a profondément influencé les stratégies militaires ultérieures et reste un sujet d'étude majeur dans l'histoire militaire.

Napoléon et le Naufrage de la Grande Armée en Russie

Le retrait de Napoléon de la Grande Armée en 1812 est un épisode emblématique de l'histoire militaire, illustrant les dangers de l'expansionnisme démesuré et l'importance de la logistique et des conditions environnementales dans les campagnes militaires. Cette défaite a non seulement précipité le déclin de l'Empire napoléonien, mais a également redéfini les dynamiques politiques en Europe, laissant un héritage durable dans les mémoires collectives et les stratégies militaires.

La Bataille d'Austerlitz, également connue sous le nom de Bataille des Trois Empereurs, est l'une des victoires les plus célèbres de Napoléon Bonaparte, survenue le 2 décembre 1805. Cette bataille décisive entre l'armée française et les forces combinées russes et autrichiennes a marqué un tournant dans les guerres napoléoniennes. L'issue de cette victoire permet à Napoléon de consolider son pouvoir et de renforcer l'influence de la France en Europe.

Contexte historique

La situation en Europe avant Austerlitz

Au début du XIXe siècle, l'Europe était plongée dans un tourbillon de guerres résultant des ambitions expansionnistes de Napoléon. Après plusieurs victoires éclatantes, l'Empire français s'étendait sur une grande partie de l'Europe, ce qui a inquiété les puissances traditionnelles comme l'Empire russe et l'Empire d'Autriche.

La Troisième Coalition

Face à cette menace, une nouvelle coalition se forme, composée de l'Empire russe, du Saint-Empire romain germanique et du Royaume-Uni. Leur objectif était de freiner l'expansion de Napoléon, mais leur stratégie se heurtera à un défi majeur lors de la confrontation à Austerlitz.

Déroulement de la bataille

La stratégie napoléonienne

Napoléon, maître dans l'art de la guerre, a su manipuler l'ennemi en feignant la faiblesse pour attirer les troupes adverses dans un piège. L'armée française, bien inférieure en nombre, se positionne de manière à contraindre ses adversaires à s'engager dans une bataille décisive.

L'affrontement du 2 décembre

Le 2 décembre 1805, sur le plateau d'Austerlitz, les troupes françaises affrontent les forces alliées. La bataille se caractérise par des mouvements de troupes audacieux, une utilisation parfaite du terrain et une gestion stratégique de l'artillerie. La victoire française est écrasante, infligeant une lourde défaite aux forces alliées, et renforçant la réputation militaire de Napoléon.

L'impact de la bataille d'Austerlitz

La fin de la Troisième Coalition

La défaite de l'armée russe et autrichienne à Austerlitz a eu des conséquences majeures. Elle marque la fin effective de la Troisième Coalition et ouvre la voie à une série de traités favorables à la France, dont le traité de Presbourg.

L'héritage d'Austerlitz

La bataille d'Austerlitz est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes victoires tactiques de l'histoire militaire. Son influence s'étend au-delà de la France, marquant un tournant décisif dans les relations de pouvoir en Europe et la domination militaire de Napoléon.

Une victoire clé dans le destin de l'Empire français

La Bataille d'Austerlitz reste un symbole de la brillante stratégie militaire de Napoléon et de son habileté à manipuler ses ennemis. Elle incarne non seulement la victoire militaire, mais aussi l'apogée de l'Empire français avant sa chute. La date du 2 décembre 1805 demeure inscrite dans l'histoire comme l'un des plus grands moments de gloire pour la France.

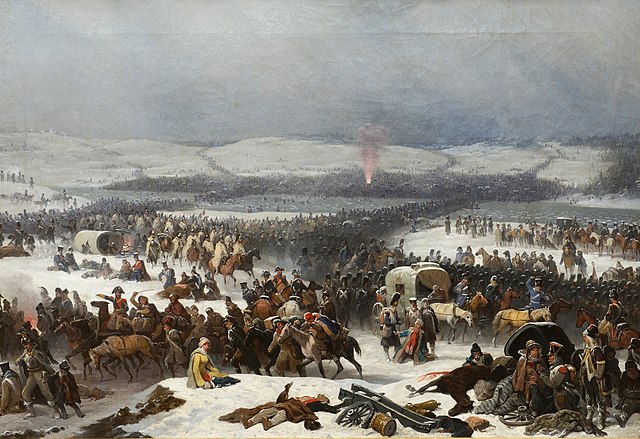

La campagne de Russie de Napoléon, lancée en 1812, est l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire militaire. Parmi les événements marquants, la bataille de la Bérézina est souvent vue comme un tournant crucial qui a scellé le sort de l'armée napoléonienne. Après des mois de combats acharnés et de conditions extrêmes, la Bérézina, qui se déroula du 26 au 29 novembre 1812, marqua la fin de l'invasion de la Russie. Cet article explore les circonstances de cette défaite, ses conséquences dramatiques et son impact sur le destin de Napoléon Bonaparte.

La Marche Vers la Russie – Un Conflit Imprévu

Avant la catastrophe de la Bérézina, Napoléon menait une armée d'environ 600 000 hommes à travers l'immensité de la Russie. L'objectif était de forcer le Tsar Alexandre Ier à négocier une paix favorable à l'Empire français, mais cette campagne allait se révéler être une erreur stratégique majeure.

L'Entrelacs de Stratégie et de Logistique

Napoléon, connu pour son génie militaire, sous-estima les difficultés logistiques et les conditions extrêmes auxquelles son armée serait confrontée en Russie. L'approvisionnement en nourriture, en matériel et en vivres devint un défi majeur. L'armée se retrouva lentement décimée par la faim, le froid, et les attaques incessantes des forces russes.

La Retraite de Moscou

Après l'incendie de Moscou et l'absence de capitulation de la part des Russes, Napoléon se retrouva contraint de retirer son armée de la ville. La retraite à travers la Russie se fit dans des conditions catastrophiques. Les soldats, épuisés et mal nourris, commencèrent à se disperser, dévastés par la souffrance et les conditions climatiques.

La Bérézina – L'Affrontement Décisif

La bataille de la Bérézina se déroula près du fleuve Bérézina, dans la Biélorussie actuelle. Ce fut l'un des derniers moments où l'armée napoléonienne se battit en masse avant de s'effondrer complètement.

Le Passage du Fleuve – Une Tentative de Sauvetage

Après avoir perdu une grande partie de son armée en raison de combats, de maladies et de conditions de vie déplorables, Napoléon décida de traverser le fleuve Bérézina pour rejoindre des territoires plus sûrs. Les troupes russes, dirigées par les généraux Chichagov et Koutouzov, encerclaient l'armée française de manière stratégique, tentant de détruire la dernière portion d'armée capable de se défendre.

Les Combats Acharnés

L'armée française, bien que largement inférieure en nombre, réussit à repousser les assauts russes grâce à des manœuvres habiles et à une ténacité redoutable. Cependant, le coût humain de cette bataille fut immense. Des milliers de soldats français perdirent la vie ou furent capturés. L'immense défaite était désormais inéluctable, et les restes de l'armée napoléonienne se retrouvèrent dispersés.

Conséquences et Impact de la Défaite

La défaite de la Bérézina est souvent perçue comme la fin effective de la grandeur de Napoléon. Bien que l'Empereur réussisse à échapper à la capture, la retraite de Russie est un désastre stratégique majeur.

La Désagrégation de la Grande Armée

Après la Bérézina, l'armée napoléonienne était irrévocablement brisée. En l'espace de quelques mois, Napoléon perdit la majorité de ses soldats. Les pertes humaines et matérielles furent incommensurables, et la crédibilité de son Empire fut gravement endommagée.

Le Repli Stratégique et les Répercussions Politiques

L'échec en Russie précipita la chute de Napoléon. Sur le plan militaire, il perdit une grande partie de ses alliés européens, qui commencèrent à se retourner contre lui. Sur le plan politique, l'invasion de la Russie marqua le début de la fin pour l'Empire français, même si Napoléon parviendrait à reconstruire son armée pour un temps. L'issue de la Bérézina annonça l'effondrement imminent de la puissance napoléonienne.

Tournant Crucial de la Campagne Napoléonienne

La bataille de la Bérézina, avec ses combats intenses et ses pertes humaines dévastatrices, reste un symbole de la défaite de Napoléon en Russie. Elle marqua non seulement un tournant crucial dans la campagne napoléonienne, mais aussi dans l'histoire militaire. L'incapacité de Napoléon à mener à bien son invasion de la Russie reste l'un des plus grands échecs de sa carrière, et la Bérézina incarne parfaitement la fragilité d'un empire qui semblait invincible. Ce désastre fut un prélude à la défaite finale de Napoléon et à la restauration des monarchies européennes.

La Bataille d'Arcole, qui s’est déroulée en novembre 1796, est l'un des affrontements les plus symboliques de la campagne d'Italie menée par Napoléon Bonaparte. Cette victoire, bien que difficile et incertaine, a marqué un tournant dans la carrière de Napoléon et dans l’histoire militaire de la Révolution française. Le pont d'Arcole, théâtre de cette bataille décisive, est devenu le symbole de la détermination et du génie stratégique de l'Empereur. À travers cette victoire, Napoléon a non seulement consolidé sa position de commandant respecté, mais a également affirmé son autorité et sa capacité à inspirer ses troupes dans les moments les plus critiques. Retour sur cette bataille et la manière dont elle a fait entrer Napoléon dans l’histoire.

Contexte Historique et Stratégique de la Bataille d'Arcole

La Révolution française et la guerre en Italie

La Révolution française, entamée en 1789, avait plongé la France dans un tourbillon de changements politiques et sociaux. En 1796, les armées révolutionnaires étaient engagées dans une guerre contre les puissances monarchiques d'Europe. Le général Bonaparte, nommé commandant de l'Armée d'Italie, s’était vu confier la mission de repousser les forces autrichiennes et piémontaises, qui menaçaient la France du sud-est. La campagne d'Italie allait devenir le théâtre de ses premiers grands succès militaires et de la construction de sa légende.

La situation à Arcole

La bataille d'Arcole faisait partie de la série d'engagements militaires entre l’armée française et l’armée autrichienne. Arcole, un petit village situé au bord du fleuve Adige, représentait un point stratégique crucial pour les forces françaises. Si Napoléon parvenait à prendre cette position, cela ouvrirait la voie à de nouvelles victoires sur le front italien. Cependant, l’Armée autrichienne, bien que battue à plusieurs reprises, résistait farouchement.

Le Déroulement de la Bataille

La manœuvre de Napoléon

La bataille d'Arcole a commencé le 15 novembre 1796. Napoléon, déterminé à briser la résistance autrichienne, a ordonné à ses troupes d’attaquer la position autrichienne en traversant le pont d'Arcole. Cependant, le terrain était particulièrement difficile, et les autrichiens tenaient fermement leur position, rendant l’assaut difficile. Les Français, sous le commandement de Napoléon, ont fait face à de violentes contre-attaques et ont dû adopter des stratégies audacieuses pour passer à l'attaque.

Le rôle du pont d'Arcole

Le pont d'Arcole est devenu l'épicentre de la bataille. Le général Bonaparte, prenant personnellement la tête des troupes, a tenté de traverser le pont pour mener un assaut direct. Ce geste héroïque, malgré les nombreuses difficultés, est resté dans les annales de l’histoire. On raconte que, pendant la bataille, Napoléon aurait gesticulé et dansé au milieu des combats, symbolisant ainsi la volonté de vaincre et la détermination inébranlable de l'armée française. Bien que la prise du pont ne soit pas immédiate, l’effort collectif des troupes françaises a permis de faire plier l’armée autrichienne.

Les Conséquences et Légende de la Bataille

Une victoire décisive pour Napoléon

Malgré les pertes subies et la difficulté de la situation, la bataille d'Arcole a abouti à une victoire stratégique pour les Français. L’armée autrichienne, épuisée et démoralisée, a été contrainte de battre en retraite, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles victoires pour Napoléon. Ce succès a renforcé sa réputation de tacticien brillant et de leader charismatique, capable de rallier ses hommes même dans les moments les plus périlleux.

L'impact sur la carrière de Napoléon

La victoire d'Arcole a marqué un tournant dans la carrière de Napoléon. Cette bataille lui a permis de se faire un nom auprès des autorités françaises et du peuple, consolidant son ascension vers le pouvoir. En effet, le succès militaire à Arcole, combiné à sa capacité à galvaniser ses troupes, a fait de lui un héros national, et une figure incontournable de la politique et de la guerre en France.

La Bataille d'Arcole dans la Mémoire Collective

L’iconographie de la bataille

La Bataille d'Arcole a été immortalisée dans de nombreuses œuvres artistiques, dont des peintures et des gravures, qui dépeignent Napoléon sur le pont d'Arcole, en train de mener ses troupes à la victoire. Ces représentations ont contribué à la construction du mythe napoléonien et ont renforcé l’image de Napoléon comme un génie militaire audacieux.

L'héritage de la bataille

La bataille d'Arcole a également eu des répercussions profondes sur le développement de la stratégie militaire. Les méthodes de Napoléon, alliant audace et souplesse tactique, ont inspiré de nombreux futurs généraux et stratèges. L’image de Napoléon “dansant” sur le pont d’Arcole a ainsi traversé les siècles, symbolisant son habileté à s’impliquer personnellement dans les combats, à diriger et à inspirer ses hommes.

Napoléon danse sur le Pont de l'Histoire

La Bataille d'Arcole a marqué une étape clé dans l’ascension de Napoléon Bonaparte et dans l’histoire de l’armée française. Ce fut une victoire symbolique, qui a mis en lumière les qualités stratégiques et le charisme du jeune général. Le pont d’Arcole, devenu un lieu mythique, incarne à jamais l’esprit de la Révolution française et l’ambition de Napoléon. Plus qu'une simple victoire militaire, Arcole a été un moment décisif dans la construction de l’empire napoléonien.

La Bataille de Morgarten, qui s'est déroulée le 15 novembre 1315, reste un événement fondamental dans l'histoire de la Suisse. Cette victoire décisive des Confédérés suisses sur l'armée du duc Leopold Ier d'Autriche a marqué un tournant non seulement militaire, mais aussi symbolique pour la jeune confédération. À travers cette bataille, les Suisses ont non seulement préservé leur indépendance, mais ont également posé les bases de l'esprit fédéraliste qui caractérisera le pays tout au long de son histoire. Ce qui aurait pu être une défaite fatale est devenu un symbole de résistance et d'unité, dont l'impact perdure encore aujourd'hui.

Contexte de la Bataille de Morgarten

Les tensions préexistantes

Le contexte qui a mené à la Bataille de Morgarten remonte à des décennies de luttes de pouvoir entre les cantons suisses et les forces extérieures, principalement l'Empire d'Autriche. Le duc Léopold Ier, qui cherchait à étendre son influence sur la région alpine, a vu d'un mauvais œil l'alliance croissante entre les cantons suisses. La coopération renforcée entre ces territoires, qui cherchaient à maintenir leur indépendance face aux puissances extérieures, a été perçue comme une menace par l'Empire autrichien.

L'alliance des cantons suisses

À la fin du XIIIe siècle, plusieurs cantons suisses, dont Uri, Schwytz et Unterwald, avaient formé une alliance qui visait à protéger leur autonomie. Cette union renforcée, bien que précaire, représentait un défi pour les puissances voisines. La bataille de Morgarten n'était qu'une partie d'une série de conflits destinés à confirmer ou détruire cette confédération.

Le Déroulement de la Bataille

Les forces en présence

Le duc Léopold Ier, avec une armée bien entraînée et équipée, comptait sur une victoire rapide. Cependant, face à lui, les Suisses étaient en infériorité numérique, mais possédaient un terrain stratégique à leur avantage. L'armée confédérée, composée de paysans et de soldats issus de différents cantons, avait l'avantage de connaître parfaitement le terrain escarpé de la région autour du lac de Zoug, notamment la vallée de Morgarten, qui deviendra le théâtre de la bataille.

La stratégie décisive

Les Suisses ont utilisé un terrain difficile et ont lancé des attaques sur les flancs de l'armée autrichienne, qui se trouvait en mauvaise posture dans un défilé étroit. Les soldats autrichiens, pris au piège, ont subi des pertes importantes. La bataille, bien que brève, fut marquée par une grande brutalité et une détermination farouche des Confédérés à défendre leur territoire. La victoire de Morgarten fut un exploit stratégique qui illustra le courage et l'ingéniosité des forces suisses.

Conséquences de la Bataille

L'affirmation de l'indépendance

La victoire à Morgarten a solidifié la position des cantons suisses face à l'Empire. Les Confédérés ont su tirer parti de cet exploit pour obtenir davantage de reconnaissance et de respect de la part de leurs voisins. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de se défendre et d’unir leurs forces pour repousser une puissance extérieure.

L'impact sur la Suisse moderne

L'une des conséquences majeures de la bataille fut l'affirmation de l'esprit fédéraliste suisse, où les cantons se soutiennent mutuellement pour maintenir leur indépendance. La Bataille de Morgarten est souvent vue comme un symbole de résistance à l'oppression et d'unité dans la diversité. Ce sentiment de solidarité entre les cantons a jeté les bases d'une confédération moderne qui résiste encore aujourd'hui à l'influence étrangère.

Un Symbole de l'Indépendance Suisse

La Bataille de Morgarten est un moment clé de l’histoire suisse, un tournant militaire et symbolique. Non seulement elle a permis de préserver l'indépendance des cantons suisses face à l'Empire, mais elle a aussi forgé l'identité d'une nation qui valorise la liberté, la solidarité et l'indépendance. Plus de 700 ans après cet événement, la mémoire de Morgarten reste vivante, et son héritage continue d’inspirer la Suisse moderne.

Le 14 novembre 1453 marque l'une des dates les plus significatives de l'Histoire, celle de la prise de Constantinople par les armées ottomanes dirigées par le sultan Mehmed II. Cet événement, qui signa la fin de l'Empire byzantin, fut un tournant décisif pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il changea non seulement la carte politique de la région, mais ouvrit également de nouvelles perspectives économiques et culturelles qui redéfinirent l'ère moderne. Cet article se propose de revenir sur les événements marquants qui ont conduit à la chute de Constantinople et les conséquences immédiates et durables de cet affrontement historique.

Les Derniers Jours de l'Empire Byzantin

L'Empire byzantin : Un géant affaibli

L'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain d'Orient, avait été l'un des plus puissants états du Moyen Âge. Toutefois, après plusieurs siècles de déclin, il n'était plus que l'ombre de sa grandeur passée. Les invasions barbares, les luttes internes et la perte progressive de ses territoires avaient considérablement affaibli l'empire, le réduisant à la seule ville de Constantinople.

La pression ottomane

Dès le début du XVe siècle, l'Empire ottoman, dirigé par les sultans Osman et Orhan, commença à se renforcer et à élargir son territoire. En 1453, sous le règne de Mehmed II, les Ottomans assiègent Constantinople, une ville stratégiquement située, porte d'entrée entre l'Europe et l'Asie, ainsi qu'un carrefour commercial et culturel. La menace ottomane devint de plus en plus pressante pour les Byzantins, qui tentaient désespérément de défendre leur capitale.

L'Assaut Ottoman et la Chute de la Ville

La stratégie de Mehmed II

Mehmed II, surnommé "le Conquérant", mit en place une stratégie d'attaque méthodique et implacable. Il avait rassemblé une armée impressionnante et utilisé une nouvelle technologie militaire : des canons gigantesques capables de briser les murailles de la ville, réputées pour leur robustesse. En plus de cette force militaire, Mehmed II s'assura également de l'isolement de Constantinople en contrôlant les voies maritimes au tour de la ville.

La résistance byzantine

L'empereur byzantin Constantin XI Paléologue, bien que gravement affaibli, organisa une défense héroïque avec les moyens limités dont il disposait. Malgré les efforts des derniers défenseurs de la ville, et l'appui de quelques alliés européens, Constantinople tomba après un siège de plusieurs semaines. Le 14 novembre 1453, la ville capitula, et Constantin XI périt dans les derniers combats.

Les Conséquences de la Chute de Constantinople

La fin de l'Empire Byzantin

La chute de Constantinople marqua la fin définitive de l'Empire byzantin, qui n'avait survécu que grâce à sa capitale. La ville, qui avait été un centre de culture chrétienne orthodoxe, fut ensuite intégrée à l'Empire ottoman, qui en fit la nouvelle capitale de son empire, qu'il rebaptisa Istanbul. Cette prise signa également la fin d'une époque pour le christianisme orthodoxe, qui perdit son centre spirituel.

Un bouleversement pour l'Europe et le Moyen-Orient

La prise de Constantinople bouleversa l'équilibre des forces en Europe et en Asie Mineure. Elle provoqua une rupture dans les routes commerciales traditionnelles entre l'Orient et l'Occident, forçant les Européens à chercher de nouvelles routes vers l'Asie, ce qui précipita les Grandes Découvertes et l'exploration maritime. Par ailleurs, l'Empire ottoman, désormais au sommet de sa puissance, devint une menace pour l'Europe chrétienne, déclenchant plusieurs siècles de conflits.

L'héritage culturel et intellectuel

La chute de Constantinople eut également un impact profond sur la culture et la science. Les érudits byzantins, fuyant les invasions ottomanes, apportèrent avec eux les trésors intellectuels de l'Antiquité grecque et romaine. Ces savoirs furent largement intégrés par l'Europe de la Renaissance, notamment en Italie, où ils nourrirent un renouveau culturel et artistique. Constantinople, en tant que foyer de la connaissance antique, laissa un héritage durable qui influença le développement de la civilisation européenne.

Un tournant majeur dans l’histoire de l’Europe

Le 14 novembre 1453 représente un tournant majeur dans l’histoire de l’Europe, du Moyen-Orient et du monde entier. La chute de Constantinople, en plus de marquer la fin d'une grande civilisation, ouvrit la voie à de profonds changements géopolitiques, économiques et culturels. Les événements de ce jour-là continuent d'influencer la politique et les relations internationales de notre époque, tout en rappelant les enjeux des grandes batailles de l'Histoire.

La bataille de Gettysburg, qui s'est déroulée du 1er au 3 juillet 1863, est considérée comme l'un des tournants majeurs de la guerre de Sécession aux États-Unis. Ce conflit sanglant a opposé les forces de l'Union, dirigées par le général George Meade, à l'armée confédérée commandée par le général Robert E. Lee. La victoire de l'Union à Gettysburg a non seulement marqué un revers significatif pour le Sud, mais a également renforcé la détermination du Nord à poursuivre la guerre. Cet article examine le contexte de la bataille, son déroulement, ses conséquences et son impact durable sur l'histoire américaine.

Le Tournant de la Guerre de Sécession

Les origines de la guerre de Sécession

La guerre de Sécession (1861-1865) a émergé d'un ensemble complexe de tensions entre le Nord et le Sud des États-Unis, principalement sur les questions de l'esclavage, des droits des États et des différences économiques. Les élections de 1860, qui ont porté Abraham Lincoln au pouvoir, ont exacerbé ces tensions, conduisant plusieurs États du Sud à faire sécession et à former la Confédération.

Les événements précédents à Gettysburg

Avant la bataille de Gettysburg, plusieurs affrontements majeurs avaient eu lieu, dont la bataille de Bull Run et celle de Chancellorsville. En 1863, après sa victoire à Chancellorsville, Lee entreprend une invasion du Nord, espérant porter la guerre sur le territoire de l'Union et forcer les Nordistes à négocier la paix.

Le déroulement de la bataille de Gettysburg

Le premier jour : une lutte acharnée

La bataille commence le 1er juillet 1863, lorsque les forces confédérées engagent les troupes de l'Union à Gettysburg. Après des combats intenses, les Confédérés parviennent à repousser les Nordistes vers des positions défensives sur Cemetery Hill et Cemetery Ridge.

Le deuxième jour : l'assaut des flancs

Le 2 juillet, Lee lance une série d'attaques contre les flancs des positions de l'Union. Les combats se concentrent autour de Little Round Top, où des régiments de l'Union réussissent à tenir malgré des assauts répétés. Cette journée est marquée par des pertes massives des deux côtés, mais les troupes de l'Union parviennent à maintenir leurs lignes.

Le troisième jour : la charge de Pickett

Le 3 juillet, Lee décide de lancer une attaque audacieuse contre le centre des lignes de l'Union, connue sous le nom de « charge de Pickett ». Bien que courageuse, cette offensive s'avère désastreuse. Les forces confédérées subissent de lourdes pertes face à la puissance de feu des troupes de l'Union, ce qui met fin à l'assaut.

Les conséquences de la bataille

Un tournant dans la guerre

La bataille de Gettysburg se solde par une victoire décisive pour l'Union, avec environ 51 000 pertes au total entre les deux camps. Cette victoire freine l'invasion du Nord par Lee et constitue un tournant majeur dans la guerre de Sécession, redonnant espoir aux troupes de l'Union et à la population nordiste.

L'impact sur le moral et la stratégie

La victoire de Gettysburg renforce le moral des troupes de l'Union et est perçue comme un signe de la détermination des Nordistes à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire finale. Elle incite également le gouvernement de Lincoln à intensifier l'effort de guerre, en se concentrant sur la capture de la ville de Vicksburg, un autre point stratégique.

Gettysburg dans la mémoire collective

La dédicace du cimetière national

En novembre 1863, quelques mois après la bataille, le président Abraham Lincoln prononce le célèbre Discours de Gettysburg lors de la dédicace du cimetière national. Ce discours souligne les idéaux de liberté et d'égalité et réaffirme l'engagement de la nation envers ces principes.

La commémoration de la bataille

Gettysburg devient un site de mémoire, attirant des millions de visiteurs chaque année. La bataille est étudiée dans le cadre de l'histoire militaire et est souvent commémorée à travers des reconstitutions, des monuments et des cérémonies.

L'héritage de Gettysburg

Les leçons de la bataille

La bataille de Gettysburg offre de nombreuses leçons sur la stratégie militaire, le leadership et le coût de la guerre. Elle met en lumière les défis auxquels font face les commandants militaires et les conséquences tragiques des conflits armés.

Gettysburg dans la lutte pour les droits civiques

Le souvenir de la bataille et les principes défendus par Lincoln continuent d'inspirer les luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Gettysburg est devenu un symbole de la lutte pour l'égalité et la justice, ancré dans l'histoire américaine.

Le Combat qui a Changé le Cours de l'Histoire Américaine

La bataille de Gettysburg a été un choc décisif dans la guerre de Sécession, marquant un tournant dans le conflit et un moment clé dans l'histoire des États-Unis. Sa signification va au-delà du champ de bataille, incarnant les idéaux de liberté et d'égalité qui continuent d'influencer la société américaine aujourd'hui. À travers ses leçons et son héritage, Gettysburg demeure un point de référence essentiel dans la mémoire collective des États-Unis.

La bataille d'Azincourt, qui a eu lieu le 25 octobre 1415, est l'un des épisodes les plus célèbres et décisifs de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. Cette confrontation sanglante a non seulement influencé le cours de la guerre, mais elle a également laissé une empreinte durable sur l'identité nationale des deux pays. Cet article examine le contexte historique, le déroulement de la bataille et ses conséquences sur la guerre et l'histoire européenne.

Un Tournant de la Guerre de Cent Ans

Les origines de la guerre de Cent Ans

La guerre de Cent Ans, qui s'étend de 1337 à 1453, trouve ses racines dans des disputes dynastiques, économiques et territoriales entre la France et l'Angleterre. La revendication d'Édouard III d'Angleterre au trône français et les tensions autour des territoires français, notamment la Guyenne, exacerbent les conflits entre les deux royaumes.

La situation en 1415

En 1415, la France est affaiblie par des guerres internes, notamment la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Pendant ce temps, le roi Henri V d'Angleterre cherche à affirmer son autorité et à revendiquer ses droits sur le trône français. Il décide de mener une campagne militaire pour reconquérir des territoires perdus et renforcer sa légitimité.

Le déroulement de la bataille

La préparation d'Henri V

Henri V, accompagné d'une armée de près de 12 000 hommes, dont une majorité de tireurs à l'arc gallois, débarque sur les côtes françaises et progresse vers le nord en direction de Calais. Après avoir pillé et ravagé des territoires, il est contraint de se replier face à l'armée française, qui compte environ 25 000 soldats, composée de nobles, de fantassins et de cavaliers.

La bataille d'Azincourt

Le 25 octobre, les deux armées se rencontrent près d'Azincourt, dans le Pas-de-Calais. Le champ de bataille, boueux à cause des pluies récentes, joue un rôle crucial. Les archers anglais, positionnés derrière des murs de piques, infligent des pertes massives aux cavaliers français qui tentent de les charger. La bataille se transforme rapidement en un carnage, où l'avantage technologique des arcs longs anglais, capables de tirer des flèches à une grande distance et avec une rapidité mortelle, se fait sentir.

Les conséquences de la bataille

Un désastre pour la France

La bataille d'Azincourt se solde par une victoire écrasante des Anglais. Les pertes françaises sont catastrophiques, avec des milliers de morts, dont de nombreux nobles et officiers de haut rang. Ce désastre marque un tournant dans la guerre, laissant la France en état de choc et fragilisée.

La montée en puissance d'Henri V

Pour Henri V, la victoire d'Azincourt renforce sa réputation et son autorité en tant que roi. Elle lui permet de revendiquer des territoires en France et de poursuivre ses ambitions de conquête. La bataille devient un symbole de la bravoure anglaise et d'un nationalisme croissant.

Azincourt dans la mémoire collective

La légende d'Azincourt

La bataille d'Azincourt est rapidement devenue légendaire, inspirant des œuvres littéraires et artistiques. William Shakespeare, dans sa pièce Henry V, immortalise le courage des soldats anglais et l'esprit de camaraderie au sein de l'armée.

Le souvenir de la bataille

Aujourd'hui, la bataille d'Azincourt est commémorée par des monuments et des cérémonies, et elle demeure un sujet d'étude pour les historiens. Les anniversaires de la bataille sont souvent l'occasion de se rappeler les sacrifices des soldats et de réfléchir sur les leçons de l'histoire.

Le déclin de la guerre de Cent Ans

L'évolution du conflit

Malgré la victoire d'Azincourt, la guerre de Cent Ans se poursuivra encore pendant près de quarante ans. D'autres batailles, telles que celles de Crécy et de Poitiers, marqueront des moments clés de ce conflit. Cependant, la montée du nationalisme français et l'émergence de figures emblématiques, comme Jeanne d'Arc, commenceront à renverser la tendance.

La fin de la guerre

Finalement, la guerre de Cent Ans se termine en 1453 avec la victoire des Français. Azincourt demeure un moment charnière, mais la résistance française et les efforts pour restaurer la souveraineté conduisent à la libération des territoires occupés et à la fin de la domination anglaise en France.

Les relations franco-anglaises

La bataille d'Azincourt, avec sa combinaison de stratégie militaire, de bravoure et de tragédie, a marqué l'histoire de la guerre de Cent Ans et les relations franco-anglaises. Elle illustre la complexité des conflits humains, où les aspirations politiques se heurtent aux réalités brutales de la guerre. Aujourd'hui, Azincourt est un symbole à la fois de la gloire militaire et des lourdes conséquences des conflits, rappelant aux générations futures l'importance de la mémoire historique.

La Bataille de Trafalgar, qui s’est déroulée le 21 octobre 1805 au large du cap Trafalgar, en Espagne, est l'une des batailles navales les plus importantes de l’histoire. Cette confrontation opposa la flotte britannique, dirigée par l’amiral Horatio Nelson, à une coalition franco-espagnole. Elle marqua non seulement la domination britannique sur les mers pour plus d’un siècle, mais aussi la fin des ambitions navales de Napoléon Bonaparte. Cet article revient sur les causes, le déroulement et les conséquences de cette bataille décisive.

L’Europe en Guerre

La montée en puissance de Napoléon Bonaparte