Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Russie

Le 18 mars 1965, le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov entre dans l’histoire en devenant le premier homme à effectuer une sortie dans l’espace. Cet exploit, réalisé dans le cadre de la mission Voskhod 2, marque une étape cruciale dans la conquête spatiale et renforce la position de l’URSS dans la course à l’espace face aux États-Unis. Cet article revient sur les détails de cette mission audacieuse, les défis rencontrés et son impact sur l’exploration spatiale.

Contexte de la Course à l’Espace

La Rivalité entre l’URSS et les États-Unis

Dans les années 1960, la guerre froide bat son plein, et la conquête spatiale est un enjeu majeur de prestige et de pouvoir. Après le succès de Youri Gagarine, premier homme dans l’espace en 1961, l’URSS cherche à maintenir son avance technologique sur les États-Unis.

Les Préparatifs de la Mission Voskhod 2

La mission Voskhod 2 est conçue pour repousser les limites de l’exploration spatiale. Alexeï Leonov et son coéquipier Pavel Beliaïev sont choisis pour cette mission périlleuse, qui inclut la première sortie extravéhiculaire (EVA) de l’histoire.

La Sortie Historique d’Alexeï Leonov

Le Début de l’EVA

Le 18 mars 1965, après avoir revêtu une combinaison spatiale spéciale, Alexeï Leonov quitte le vaisseau Voskhod 2 et flotte dans le vide spatial pendant 12 minutes. Il est relié au vaisseau par un câble de 5,35 mètres, qui lui permet de rester en sécurité tout en explorant cet environnement hostile.

Les Défis Rencontrés

La sortie ne se déroule pas sans difficultés. Leonov doit faire face à des problèmes imprévus, comme l’augmentation de la pression dans sa combinaison, qui le rend rigide et difficile à manœuvrer. Pour rentrer dans le vaisseau, il est contraint de réduire manuellement la pression, risquant sa vie à plusieurs reprises.

Le Retour sur Terre : Une Autre Épreuve

Problèmes Techniques et Atterrissage Forcé

Après la sortie spatiale, la mission Voskhod 2 rencontre de nouveaux problèmes. Le système d’atterrissage automatique tombe en panne, obligeant les cosmonautes à atterrir manuellement. Ils se posent finalement dans une région reculée de l’Oural, à des centaines de kilomètres du site prévu.

L’Attente des Secours

Leonov et Beliaïev doivent survivre deux jours dans une forêt enneigée avant d’être secourus. Malgré ces épreuves, leur mission est un succès et consacre Leonov comme un héros de l’exploration spatiale.

L’Héritage de la Première Sortie Spatiale

Une Avancée Technologique Majeure

La sortie d’Alexeï Leonov démontre que les humains peuvent survivre et travailler dans l’espace, ouvrant la voie à des missions plus complexes, comme les sorties extravéhiculaires lors des missions Apollo ou la construction de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Un Symbole de la Conquête Spatiale Soviétique

Cet exploit renforce la position de l’URSS dans la course à l’espace et inspire des générations de scientifiques, d’ingénieurs et de rêveurs. Leonov devient une figure emblématique de l’exploration spatiale.

Premier Homme à Flotter dans le Vide Spatial

Le 18 mars 1965, Alexeï Leonov a repoussé les frontières de l’humanité en devenant le premier homme à marcher dans l’espace. Son courage et sa détermination ont marqué un tournant dans l’histoire de l’exploration spatiale, rappelant que les défis les plus audacieux peuvent être surmontés.

Le 15 mars 1917 (2 mars selon le calendrier julien alors en usage en Russie), le tsar Nicolas II a abdiqué, mettant fin à plus de trois siècles de règne des Romanov sur la Russie. Cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire russe, ouvrant la voie à la Révolution de Février et, plus tard, à la Révolution d'Octobre. L'abdication de Nicolas II a sonné le glas de l'autocratie tsariste et a précipité la Russie dans une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent.

La Russie en Crise

La Première Guerre Mondiale

La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale a exacerbé les problèmes économiques et sociaux du pays. Les défaites militaires, les pénuries alimentaires et l'inflation ont alimenté le mécontentement populaire, créant un terrain fertile pour la révolution.

Les Troubles Intérieurs

À l'intérieur du pays, l'autocratie de Nicolas II était de plus en plus contestée. Les grèves, les manifestations et les mutineries se multipliaient, tandis que le gouvernement tsariste semblait incapable de répondre aux besoins de la population.

Les Événements de Février 1917

La Révolution de Février

En février 1917 (mars selon le calendrier grégorien), des manifestations massives ont éclaté à Petrograd (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Les ouvriers, les soldats et les paysans réclamaient du pain, la paix et des réformes politiques. Les forces de l'ordre, initialement loyalistes, ont fini par fraterniser avec les manifestants.

La Perte de Soutien

Face à la montée de la révolte, Nicolas II a perdu le soutien de l'armée et de la noblesse. Les membres de la Douma (le parlement russe) ont formé un gouvernement provisoire, tandis que les soviets (conseils ouvriers et soldats) ont commencé à exercer un pouvoir parallèle.

L'Abdication de Nicolas II

La Décision d'Abdiquer

Le 15 mars 1917, Nicolas II a signé son acte d'abdication à Pskov, sous la pression de ses généraux et des membres de la Douma. Il a d'abord abdiqué en faveur de son fils, Alexis, mais a finalement cédé le trône à son frère, le grand-duc Michel, qui a refusé de régner.

La Fin des Romanov

L'abdication de Nicolas II a marqué la fin de la dynastie des Romanov, qui régnait sur la Russie depuis 1613. La famille impériale a été placée en résidence surveillée, avant d'être exécutée par les bolcheviks en juillet 1918.

Les Conséquences de l'Abdication

Le Gouvernement Provisoire

Après l'abdication, un gouvernement provisoire a été formé, dirigé par des libéraux et des socialistes modérés. Cependant, ce gouvernement a été rapidement contesté par les bolcheviks, dirigés par Lénine, qui réclamaient "tout le pouvoir aux soviets".

La Révolution d'Octobre

En octobre 1917, les bolcheviks ont renversé le gouvernement provisoire lors de la Révolution d'Octobre, établissant le premier État socialiste au monde. L'abdication de Nicolas II avait ainsi ouvert la voie à une transformation radicale de la société russe.

L'Héritage de Nicolas II

Dans l'Histoire Russe

Nicolas II est souvent perçu comme un dirigeant faible et incompétent, dont le règne a été marqué par des crises et des échecs. Cependant, certains voient en lui une figure tragique, victime des circonstances et des forces historiques.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, Nicolas II et sa famille sont vénérés comme des martyrs par l'Église orthodoxe russe. Leur exécution a été condamnée, et leur mémoire est honorée dans des monuments et des commémorations.

La Fin d'une Époque

L'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917 a marqué la fin du tsarisme et le début d'une nouvelle ère pour la Russie. Cet événement a non seulement changé le cours de l'histoire russe, mais a également eu des répercussions mondiales, influençant les mouvements révolutionnaires et les relations internationales. Aujourd'hui, l'abdication de Nicolas II reste un moment clé de l'histoire, rappelant les conséquences dramatiques des crises politiques et sociales.

Le 5 mars 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire du XXe siècle avec la mort de Joseph Staline, l'une des figures les plus controversées et influentes de l'époque moderne. Dirigeant de l'Union soviétique pendant près de trois décennies, Staline a laissé un héritage complexe, mêlant industrialisation rapide, victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et répression politique massive. Sa disparition a ouvert une nouvelle ère pour l'URSS et le monde entier, suscitant des questions sur l'avenir du communisme et les relations internationales.

Contexte Historique : L'URSS sous Staline

L'Ascension au Pouvoir

Joseph Staline, de son vrai nom Iossif Vissarionovitch Djougachvili, est né en 1878 en Géorgie. Après la révolution bolchevique de 1917, il a progressivement consolidé son pouvoir, éliminant ses rivaux politiques pour devenir le dirigeant incontesté de l'Union soviétique à la fin des années 1920. Sous son règne, l'URSS a connu des transformations radicales, notamment à travers les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l'agriculture.

Les Répressions et le Culte de la Personnalité

Staline a instauré un régime autoritaire caractérisé par une surveillance omniprésente, des purges politiques et des exécutions massives. Le Goulag, système de camps de travail forcé, est devenu un symbole de la terreur stalinienne. Parallèlement, un culte de la personnalité a été construit autour de lui, le présentant comme le "petit père des peuples" et le garant de la révolution socialiste.

Les Circonstances de la Mort de Staline

Derniers Jours et Détérioration de la Santé de Staline

Au début des années 1950, la santé de Staline a commencé à décliner. Souffrant d'hypertension et d'autres problèmes médicaux, il a progressivement réduit ses apparitions publiques. Le 1er mars 1953, il a été retrouvé inconscient dans sa datcha à Kountsevo, près de Moscou, après avoir probablement subi une attaque cérébrale. Malgré les soins prodigués par ses médecins, il est décédé quatre jours plus tard.

Les Théories du Complot

La mort de Staline a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains historiens et chercheurs ont suggéré qu'il aurait pu être empoisonné par des membres de son entourage, craignant une nouvelle vague de purges. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer cette thèse.

Les Conséquences de la Mort de Staline

La Lutte pour le Pouvoir

Après la mort de Staline, une lutte pour le pouvoir a éclaté au sein du Parti communiste. Des figures comme Nikita Khrouchtchev, Lavrenti Beria et Gueorgui Malenkov se sont disputées la succession. Khrouchtchev finira par s'imposer et entamera un processus de "déstalinisation" à la fin des années 1950.

Impact sur l'URSS et le Monde

La disparition de Staline a marqué la fin d'une ère de terreur en Union soviétique et a ouvert la voie à des réformes politiques et économiques. Sur le plan international, elle a contribué à un relâchement temporaire des tensions de la Guerre froide, bien que les rivalités entre les blocs est et ouest aient persisté.

L'Héritage de Staline

La mort de Joseph Staline en 1953 a été un événement charnière qui a profondément influencé le cours de l'histoire. Son règne, marqué par des réalisations industrielles et des atrocités massives, reste un sujet de débat et d'analyse. Aujourd'hui, Staline incarne à la fois les promesses et les dangers des régimes autoritaires, rappelant l'importance de la vigilance démocratique et du respect des droits humains.

Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, s’éteint à l’âge de 53 ans à Gorki, près de Moscou. Fondateur de l’Union Soviétique et architecte de la révolution bolchevique, il laisse derrière lui un héritage complexe et une nation en quête de direction. Sa disparition marque une transition cruciale pour l’URSS, ouvrant la voie à une lutte féroce pour le pouvoir.

Cet article revient sur les dernières années de Lénine, ses maladies, son influence persistante jusqu’à son dernier souffle et les conséquences immédiates de son décès sur l’histoire soviétique.

Les Dernières Années d’un Leader Éprouvé

Lénine, un corps affaibli par la révolution

Depuis la révolution d’Octobre 1917, Lénine a consacré toute son énergie à la consolidation du pouvoir bolchevique. Les guerres civiles, la famine et l’hostilité des puissances étrangères ont mis à rude épreuve son leadership. Mais c’est surtout sa santé qui décline dramatiquement dès 1921, alors qu’il est atteint de violents maux de tête et de troubles neurologiques.

Son état s’aggrave en mai 1922 lorsqu’il subit un premier accident vasculaire cérébral (AVC). Bien qu’il récupère partiellement, il est victime d’une seconde attaque en décembre de la même année, réduisant considérablement sa capacité à parler et à se mouvoir. En mars 1923, un troisième AVC le laisse presque totalement paralysé, incapable de gouverner activement.

Une influence qui persiste malgré la maladie

Malgré son état, Lénine continue d’exercer une influence majeure sur le parti. Conscient des dérives bureaucratiques du régime qu’il a lui-même mis en place, il rédige ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de "Testament de Lénine". Ce document, rédigé en décembre 1922 et janvier 1923, critique la montée en puissance de Joseph Staline et préconise son éviction du poste de secrétaire général du Parti communiste.

Cependant, affaibli et isolé, Lénine ne peut imposer sa vision. Staline, habile stratège, s’assure que ce testament ne soit pas largement diffusé au sein du parti.

Le 21 Janvier 1924 : La Mort de Lénine

Une fin entourée de mystères

Le 21 janvier 1924, Lénine succombe à une nouvelle attaque cérébrale dans sa résidence de Gorki. Officiellement, il meurt des suites de complications liées à ses AVC répétés. Cependant, certaines théories suggèrent un empoisonnement orchestré par Staline, désireux d’écarter définitivement son rival. Aucune preuve formelle n’a confirmé cette hypothèse, mais la méfiance entre les hauts dirigeants soviétiques était alors à son comble.

Un deuil national sans précédent

La mort de Lénine provoque un immense émoi en URSS. Son corps est transporté à Moscou où il est exposé au Mausolée de Lénine, un monument spécialement construit sur la Place Rouge. Des milliers de citoyens défilent devant sa dépouille pour lui rendre hommage.

Staline, qui organise les funérailles, profite de l’occasion pour se poser en héritier légitime du léninisme. En transformant Lénine en une figure quasi-religieuse, il renforce son propre pouvoir et légitime la future dictature stalinienne.

Les Conséquences Immédiates de sa Mort

Une guerre de succession acharnée

Avec la disparition de Lénine, la question de la succession devient cruciale. Trois figures dominent la scène politique :

- Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, pragmatique et impitoyable.

- Léon Trotski, commandant de l’Armée rouge, défenseur de la révolution mondiale.

- Lev Kamenev et Grigori Zinoviev, alliés temporaires de Staline mais rapidement écartés.

Bien que Trotski soit considéré comme le successeur naturel de Lénine, il est progressivement marginalisé par Staline, qui utilise son contrôle du Parti pour éliminer ses opposants. En 1927, Trotski est exilé, ouvrant la voie à la dictature stalinienne.

Le culte de Lénine, instrument du pouvoir stalinien

Staline comprend rapidement l’importance symbolique de Lénine. Il impose son embaumement et l’exposition permanente de son corps, transformant le fondateur de l’URSS en une icône inaltérable du communisme.

Le "léninisme" devient alors une doctrine officielle, bien que son application sous Staline soit radicalement différente des principes originaux de Lénine.

Une Mort Qui Change l’Histoire

La disparition de Lénine en 1924 marque la fin d’une ère et le début d’une autre. L’homme qui a renversé le tsarisme et instauré un État communiste laisse un héritage ambivalent : si son projet d’égalitarisme et de dictature du prolétariat a bouleversé le monde, il a aussi ouvert la voie à un système autoritaire qui prendra un tournant encore plus répressif sous Staline.

Aujourd’hui encore, la figure de Lénine suscite des débats : visionnaire révolutionnaire ou dictateur impitoyable ? Sa mort, en tout cas, a scellé le destin d’une Union Soviétique qui allait connaître une transformation radicale sous l’ère stalinienne.

Le 16 janvier 1547 marque un tournant majeur dans l’histoire de la Russie : Ivan Vassiliévitch, plus connu sous le nom d’Ivan le Terrible, est couronné premier tsar de Russie. Cet événement fondateur initie une nouvelle ère politique et renforce le pouvoir central du souverain sur l’ensemble du pays. Mais qui était Ivan IV, et quelles furent les répercussions de son couronnement sur l’histoire russe ?

Contexte historique de l'ascension d’Ivan IV

La Russie avant Ivan IV

Avant l’avènement d’Ivan IV, la Russie était un territoire en pleine mutation. Fragmentée en principautés et soumise aux influences mongoles depuis le XIIIe siècle, elle peinait à s’imposer comme une puissance unifiée. Son grand-père, Ivan III, et son père, Vassili III, avaient amorcé une centralisation du pouvoir, mais l’État russe restait fragile face aux conflits internes et aux menaces extérieures.

Une accession précoce au pouvoir

Né en 1530, Ivan IV devient grand-prince de Moscou à l’âge de trois ans, à la mort de son père. Durant son enfance, il est sous la tutelle de régents qui se disputent l’influence sur le jeune souverain, ce qui le marque profondément et forge son caractère autoritaire. À 16 ans, il décide d’asseoir son autorité en se couronnant lui-même tsar de toutes les Russies, affirmant ainsi son pouvoir absolu.

Le couronnement d’Ivan IV

Une cérémonie grandiose

Le couronnement d’Ivan IV a lieu dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou. Pour la première fois, un souverain russe adopte le titre de tsar (dérivé du mot latin « César »), revendiquant ainsi un héritage impérial et une légitimité supérieure à celle des princes de Moscou. Lors de la cérémonie, il reçoit les insignes du pouvoir : la couronne de Monomaque, le sceptre et l’orbe, symbolisant son autorité suprême.

Une nouvelle conception du pouvoir

En prenant le titre de tsar, Ivan IV se distingue de ses prédécesseurs en affirmant une souveraineté qui dépasse celle d’un simple grand-prince. Il considère son autorité comme émanant directement de Dieu, ce qui le place au-dessus de la noblesse et justifie un pouvoir absolu.

Les conséquences du couronnement

La centralisation du pouvoir

Ivan IV engage immédiatement des réformes destinées à renforcer son autorité et à moderniser l’administration. Il met en place un système de gouvernance plus structuré, crée un corps de fonctionnaires fidèles et réduit l’influence des boyards (nobles russes), souvent perçus comme des obstacles à son pouvoir.

Une politique expansionniste

Sous son règne, la Russie connaît une expansion territoriale significative. Il mène des campagnes militaires contre les khanats de Kazan et d’Astrakhan, annexant de vastes territoires et ouvrant la voie à la future domination russe sur la Sibérie. Toutefois, ses guerres prolongées contre la Pologne-Lituanie et la Suède affaiblissent l’économie et provoquent des crises internes.

Le début d’un règne contrasté

Si les premières années de son règne sont marquées par des réformes positives, Ivan IV sombre progressivement dans une gouvernance tyrannique. Après la mort de sa première épouse, Anastasia Romanovna, il devient de plus en plus suspicieux et paranoïaque, ce qui le conduit à instaurer l’Opritchnina, une période de répression sanglante visant à écraser toute opposition.

Naissance officielle du titre de tsar

Le couronnement d’Ivan IV en 1547 marque la naissance officielle du titre de tsar et l’affirmation de la Russie comme une puissance centralisée. Son règne, à la fois réformateur et autoritaire, laisse une empreinte indélébile sur l’histoire du pays. S’il est souvent qualifié de « Terrible », son ascension au pouvoir inaugure une dynastie et une vision impériale qui façonneront la Russie pour les siècles à venir.

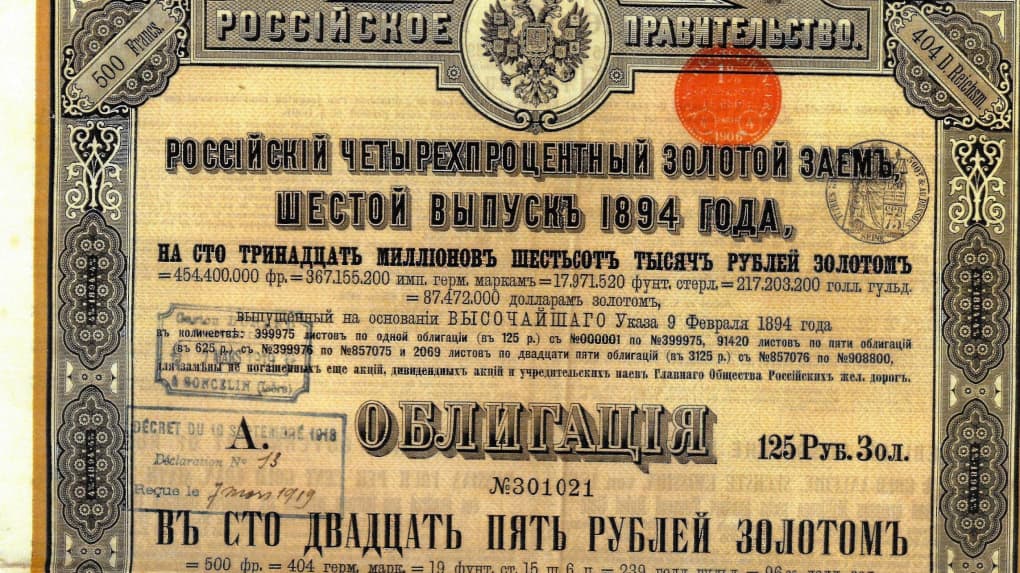

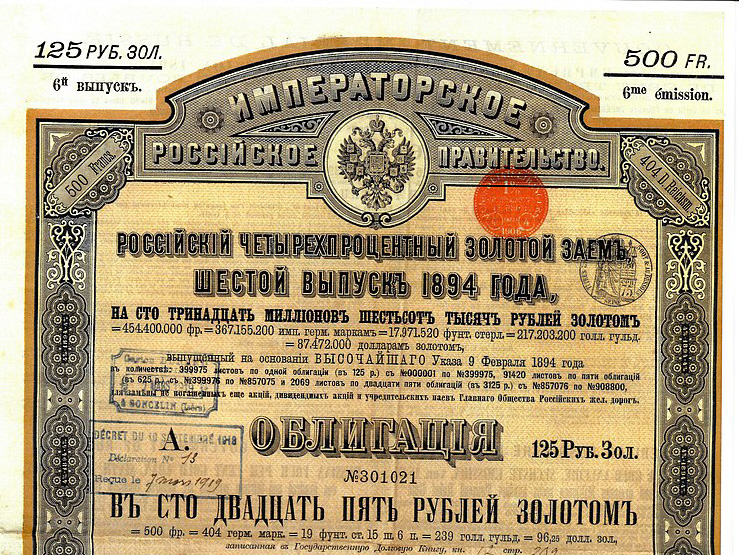

Le 14 janvier 1918 marque un tournant décisif dans l'histoire économique et politique de la Russie. Les Soviets, désormais au pouvoir après la Révolution d'Octobre, prennent une décision radicale : annuler les emprunts contractés par les régimes tsaristes. Cette mesure symbolise la rupture avec l’ancien régime et soulève une onde de choc à l’international. Dans cet article, nous explorons le contexte, les motivations et les conséquences de cet acte révolutionnaire.

Une Russie en Pleine Mutation

Le poids des emprunts sous l'Empire tsariste

Durant les décennies précédant la Révolution, la Russie impériale avait accumulé d'importants emprunts auprès des investisseurs étrangers, principalement français. Ces fonds avaient financé les infrastructures, l'industrie et l'effort de guerre.

La Révolution de 1917 : Fin de l'Empire, début du chaos

Avec l’abdication de Nicolas II et la montée au pouvoir des bolcheviks, la Russie entre dans une période de transformations profondes. L'annulation des dettes s'inscrit dans une volonté de rompre avec le passé tsariste.

La Décision du 14 Janvier 1918 : Une Rupture Économique

Un acte politique audacieux

L'annulation des emprunts par le décret soviétique vise à affirmer la souveraineté économique et à rejeter l'héritage des Tsars. Pour Lénine et ses partisans, il s'agit d'une étape cruciale vers l'établissement d'un État socialiste.

Une trahison aux yeux des créanciers étrangers

Les investisseurs, notamment en France, se sentent floués. Les "emprunts russes" représentaient une part importante de leur épargne, et cette décision entraîne une crise de confiance dans les relations internationales.

Les Répercussions : Entre Tensions et Transformation

Un isolement diplomatique

L'annulation des dettes contribue à l’isolement de la jeune république soviétique. Les puissances occidentales, déjà méfiantes envers le régime bolchevik, considèrent cet acte comme une provocation.

L’impact sur les investisseurs français

En France, des centaines de milliers de petits épargnants voient leurs économies anéanties. La question des emprunts russes deviendra un point de tension majeur dans les relations franco-soviétiques pendant des décennies.

Un Choc Politique et Économique

Le 14 janvier 1918, les Soviets ont posé un acte symbolique qui reflétait leur volonté de bâtir une société nouvelle, libérée des chaînes du passé. Cette décision, bien que radicale, a marqué un tournant dans l’histoire économique mondiale. Elle illustre les sacrifices et les bouleversements nécessaires à la naissance de l’Union soviétique. Plus d’un siècle plus tard, elle reste un épisode marquant, témoignant de l’intersection entre politique et économie dans les moments révolutionnaires.

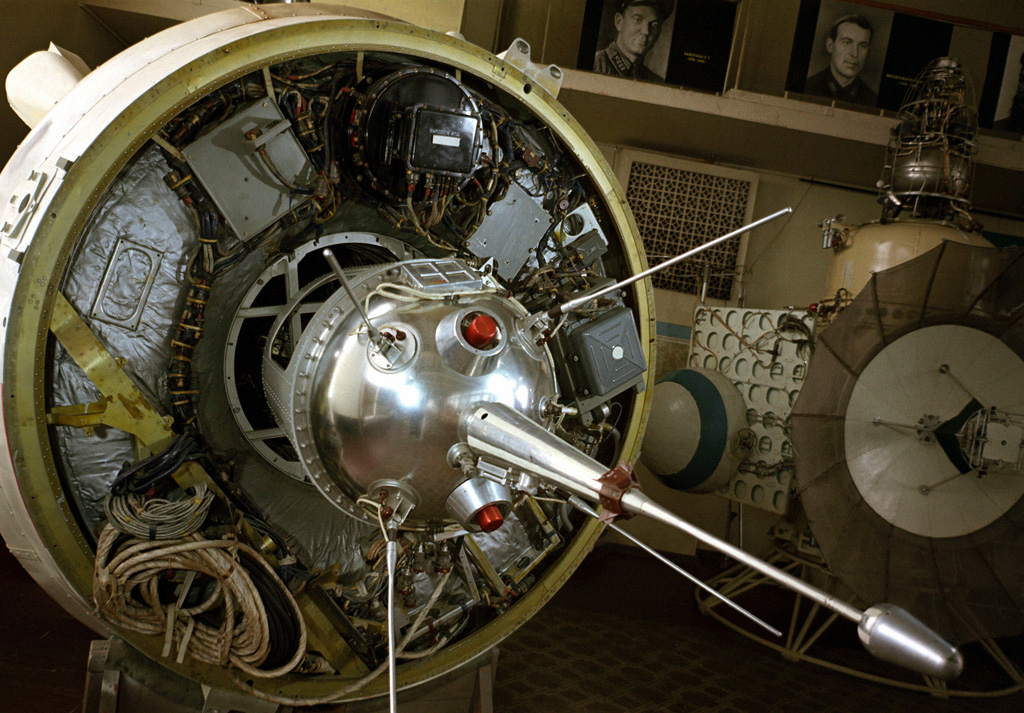

Le 2 janvier 1959, Luna 1 marquait l’histoire en devenant le premier objet fabriqué par l’homme à échapper à l’attraction terrestre pour s’approcher de la Lune. Cet exploit, réalisé par l’Union soviétique, a ouvert une ère nouvelle dans l’exploration spatiale et marqué un tournant dans la course à l’espace. Cet article revient sur le contexte, les objectifs et l’héritage de cette mission pionnière.

Contexte de la course à l’espace

Un climat de compétition entre deux superpuissances

Dans les années 1950, la guerre froide opposait les États-Unis et l’Union soviétique sur tous les fronts, y compris dans le domaine spatial. Le lancement de Spoutnik en 1957 par l’URSS avait déjà démontré la supériorité soviétique dans la mise en orbite de satellites.

La genèse du programme Luna

Face à la pression internationale, l’Union soviétique a décidé d’aller encore plus loin en explorant notre satellite naturel. Luna 1, première mission de son programme lunaire, devait établir la faisabilité technique de telles entreprises tout en consolidant le prestige soviétique.

Le lancement de Luna 1

Une étape historique

Luna 1 fut lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour à bord d’une fusée Vostok. Sa mission principale : survoler la Lune et collecter des données sur l’espace interplanétaire.

Une trajectoire imprévue

Bien que la mission ait échoué à atteindre son objectif initial — un impact contrôlé sur la surface lunaire — Luna 1 a accompli un exploit inattendu en devenant le premier objet artificiel à s’approcher de la Lune et à entrer en orbite solaire.

Découvertes scientifiques et héritage

Une révolution dans la science spatiale

Luna 1 a permis de collecter des informations cruciales sur les ceintures de radiations de la Terre, le vent solaire et les champs magnétiques. Ces données ont jeté les bases pour les futures missions spatiales.

Un symbole de la conquête spatiale

Malgré son échec partiel, Luna 1 a marqué un jalon essentiel dans l’histoire de l’exploration spatiale. Elle a montré que quitter l’orbite terrestre était possible, inspirant une décennie d’efforts pour poser le pied sur la Lune.

La poursuite de la Lune

Luna 1, surnommée "Planète de rêve" par les Soviétiques, a été bien plus qu’une simple mission spatiale. Elle a symbolisé l’audace de repousser les limites de la science et de la technologie dans un contexte géopolitique tendu. Cet événement rappelle que même les échecs techniques peuvent conduire à des avancées majeures, et que la conquête de l’espace est avant tout une aventure humaine.

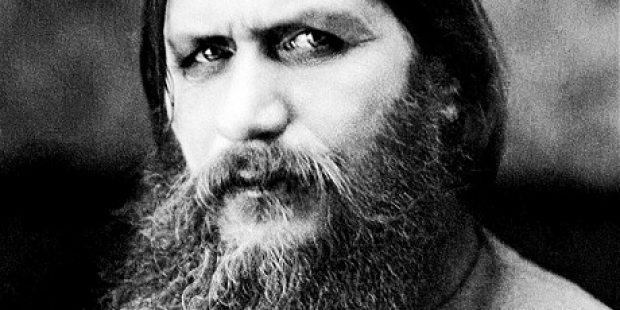

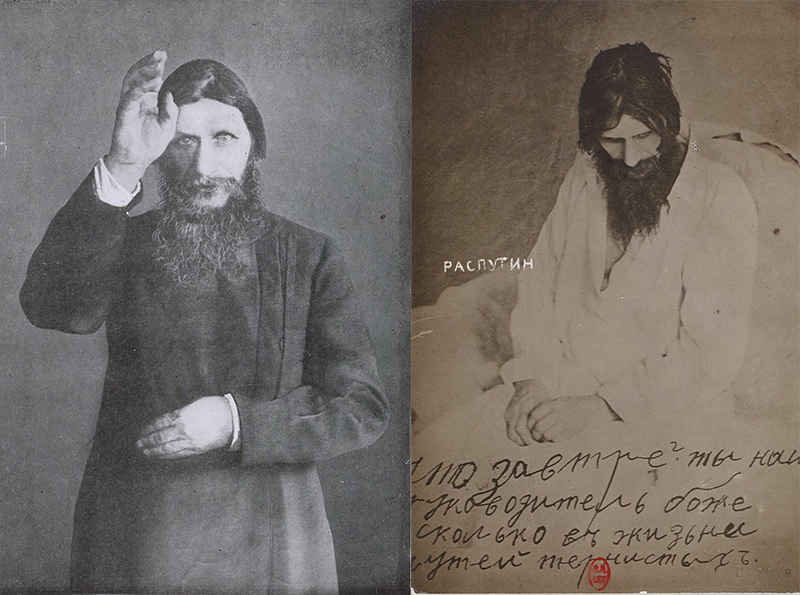

Le 30 décembre 1916, Grigori Raspoutine, figure énigmatique et controversée de la Russie impériale, est assassiné à Saint-Pétersbourg. Proche de la famille impériale, Raspoutine suscitait autant d’admiration que de haine, en raison de son influence sur le tsar Nicolas II et l’impératrice Alexandra. Son meurtre, orchestré par un groupe d’aristocrates, reste l’un des événements les plus marquants et mystérieux de l’histoire russe. Cet article revient sur les circonstances de cet assassinat, ses motivations et son impact sur l’Empire russe.

Raspoutine : Un Homme de Mystères

Une Ascension Improbable

Né en 1869 dans un village sibérien, Grigori Raspoutine mène une vie de paysan avant de se tourner vers la religion et le mysticisme. Doué d’un charisme exceptionnel, il acquiert une réputation de guérisseur et finit par attirer l’attention de la famille impériale en 1905.

Une Influence Contestée à la Cour

Raspoutine devient un conseiller spirituel de l’impératrice Alexandra, qui croit fermement en sa capacité à soigner son fils Alexis, atteint d’hémophilie. Son influence grandissante sur les affaires politiques et ses mœurs douteuses provoquent une méfiance et une hostilité croissantes parmi les aristocrates et les politiques.

Le Complot contre Raspoutine

Les Motivations des Conspirateurs

Un groupe d’aristocrates, dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch, voit en Raspoutine une menace pour la stabilité de l’Empire russe. Ils l’accusent de manipuler la famille impériale et d’affaiblir l’autorité du tsar.

La Nuit de l’Assassinat

Le 30 décembre 1916, Raspoutine est invité au palais de Ioussoupov sous prétexte d’une soirée. Là, il est empoisonné avec du cyanure dissimulé dans des pâtisseries. Cependant, le poison semble inefficace, ce qui pousse les conspirateurs à lui tirer dessus. Malgré cela, Raspoutine tente de fuir, mais est rattrapé, battu et finalement jeté dans la rivière Moïka, où il succombe à la noyade.

Les Conséquences d’un Meurtre

L’Échec d’un Complot Politique

Bien que les conspirateurs espéraient affaiblir l’influence impériale en éliminant Raspoutine, son assassinat a eu l’effet inverse. L’impératrice Alexandra, dévastée, se referma davantage sur elle-même, tandis que la popularité du tsar continua de décliner.

Une Russie en Pleine Tourmente

Moins d’un an après la mort de Raspoutine, la révolution éclate en Russie, entraînant la chute de la monarchie et l’exécution de la famille impériale. L’assassinat de Raspoutine symbolise les tensions internes qui précédaient la fin de l’Empire russe.

Un Personnage et un Mythe

Une Figure Controversée

Pour certains, Raspoutine est un manipulateur opportuniste ayant exploité la crédulité de la famille impériale. Pour d’autres, il est un bouc émissaire, accusé à tort de tous les maux de la cour.

Une Légende Durable

L’histoire de Raspoutine a inspiré d’innombrables livres, films et chansons, alimentant sa légende de moine mystique et insaisissable. Son assassinat, entouré de mystères et de récits contradictoires, continue de fasciner historiens et grand public.

La Fin Tragique d’un Mystique Influent

L’assassinat de Grigori Raspoutine marque la fin d’une époque où la monarchie russe vacillait sous le poids de ses contradictions et de ses erreurs. Mystique pour les uns, manipulateur pour les autres, Raspoutine incarne une figure complexe dont l’élimination n’a fait qu’accélérer la chute de l’Empire russe.

Le 3 novembre 1957, le monde assiste à un événement inédit : une chienne nommée Laïka devient le premier être vivant à orbiter autour de la Terre. À bord de la capsule Sputnik 2, cette mission soviétique symbolise les débuts audacieux de l'exploration spatiale, mais elle soulève également des questions éthiques qui résonnent encore aujourd'hui. Cet article revient sur l’histoire de Laïka, de son entraînement à sa destinée tragique.

Contexte historique et course à l’espace

La rivalité soviétique-américaine

En pleine Guerre froide, la conquête spatiale devient une scène de confrontation technologique et idéologique entre les États-Unis et l’Union soviétique. Après le lancement réussi de Sputnik 1 en octobre 1957, Moscou veut renforcer sa supériorité en envoyant un être vivant dans l’espace.

Un délai audacieux

L’idée de Sputnik 2 naît dans l’urgence : les ingénieurs soviétiques disposent d’un mois pour concevoir et construire une capsule capable de soutenir un vol habité. La mission est à la fois scientifique et politique, destinée à impressionner le monde.

Laïka : Une héroïne venue des rues de Moscou

Une sélection stricte

Parmi les nombreux chiens errants de Moscou, Laïka, une femelle âgée d’environ trois ans, est choisie pour sa petite taille, sa docilité et sa capacité d’adaptation. Les scientifiques estiment que les chiens de rue, habitués à des conditions difficiles, sont mieux préparés aux rigueurs de l’espace.

Un entraînement rigoureux

Laïka et d’autres chiens subissent un entraînement intensif :

- Confinement dans des espaces restreints pour simuler les conditions de la capsule.

- Adaptation à des régimes alimentaires spécifiques, composés de gelées nutritives.

- Exposition à des vibrations et des bruits pour imiter le décollage.

La mission Sputnik 2 : Succès technique, drame humain

Le décollage historique

Le 3 novembre 1957, Laïka est placée à bord de Sputnik 2. Le lancement est un succès, et la chienne devient la première créature vivante à atteindre l’orbite terrestre, captivant l’imagination du monde entier.

Une fin tragique

Cependant, la capsule n’est pas conçue pour un retour sur Terre. Officiellement, les responsables soviétiques affirment que Laïka est morte paisiblement après plusieurs jours à bord. Des informations ultérieures révèlent qu’elle aurait succombé à un stress et une surchauffe quelques heures après le lancement.

L’héritage de Laïka et de Sputnik 2

Avancées scientifiques

Malgré sa tragédie, la mission Sputnik 2 fournit des données précieuses sur la physiologie des êtres vivants dans l’espace. Ces informations permettent de préparer les vols habités ultérieurs, dont ceux de Youri Gagarine et des missions Apollo.

Questions éthiques

Le sort de Laïka soulève des débats sur l’utilisation des animaux dans les expériences scientifiques. Elle devient un symbole de sacrifice et de résilience, inspirant des réflexions sur les limites de la recherche.

Un hommage éternel

Aujourd’hui, Laïka est commémorée par des statues, des timbres et des œuvres littéraires. Elle reste une icône de la conquête spatiale, rappelant les sacrifices nécessaires pour explorer l’inconnu.

Une pionnière immortelle

La mission de Laïka, bien que tragique, a marqué une étape essentielle dans l’histoire de l’exploration spatiale. Son courage, bien que silencieux, a ouvert la voie à des réalisations extraordinaires. Si son destin suscite toujours des émotions, il rappelle aussi l’importance de l’éthique dans les grandes aventures scientifiques.

Dans les sombres jours de l’hiver 1916, un événement choquant secoue la Russie impériale : la mort de Grigori Raspoutine. Cet homme, énigmatique et controversé, mystique adulé par certains et détesté par d'autres, avait gagné une influence immense à la cour des Romanov. Son assassinat brutal dans des circonstances rocambolesques est souvent vu comme le prélude à l’effondrement de la dynastie. Mais qui était réellement Raspoutine, et pourquoi sa mort a-t-elle autant marqué l'histoire ?

Raspoutine : Une Figure Mystique au Cœur de la Cour

Les origines modestes

Né en Sibérie dans une famille paysanne en 1869, Raspoutine mène une jeunesse simple avant de se tourner vers la religion. Il se forge une réputation de guérisseur et de mystique, attirant l’attention des élites.

L’ascension à la cour impériale

Raspoutine gagne la confiance de la tsarine Alexandra grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison sur le jeune tsarévitch Alexis, atteint d’hémophilie. Cette proximité lui vaut une influence considérable sur la famille impériale, mais aussi de nombreux ennemis parmi l’aristocratie et les politiques.

Les Causes de Sa Chute

Une influence controversée

Aux yeux de beaucoup, Raspoutine incarne la décadence et la corruption de la cour impériale. Son influence sur la tsarine, notamment dans les affaires d’État, alimente les rumeurs et les critiques.

Un contexte révolutionnaire

En 1916, la Russie est en pleine crise. La guerre mondiale, les pénuries alimentaires et la montée des mouvements révolutionnaires plongent le pays dans le chaos. Raspoutine devient un bouc émissaire, accusé de contribuer à la déstabilisation du régime.

Un Assassinat Mystérieux

Le complot des aristocrates

Dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916, un groupe de conspirateurs dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch attire Raspoutine dans un piège. Ils l’invitent à un dîner dans le palais Moïka à Saint-Pétersbourg, prétendant célébrer une fête.

Les multiples tentatives de meurtre

Selon les récits, Raspoutine est empoisonné au cyanure, mais le poison n’a aucun effet visible. Les conspirateurs lui tirent ensuite dessus, mais il semble survivre. Finalement, il est battu, ligoté et jeté dans les eaux glacées de la Neva.

L’Héritage de Raspoutine

Une mort entourée de mythes

Les circonstances de sa mort, mêlant poison, balles et noyade, ont nourri les légendes. Certains témoignages exagérés ont renforcé l’image d’un homme quasi surnaturel.

L’effondrement de la monarchie

Quelques mois après sa mort, la révolution de février 1917 éclate, entraînant l’abdication de Nicolas II et la fin de la dynastie Romanov. La mort de Raspoutine apparaît aujourd’hui comme l’un des derniers soubresauts d’un régime en déclin.

La Fin Tragique d’un Homme de l’Ombre

La mort de Raspoutine symbolise l’effondrement d’une époque et l’émergence d’un nouveau chapitre pour la Russie. Mystique pour certains, manipulateur pour d’autres, il reste une figure énigmatique dont l’assassinat reflète les tensions extrêmes de la société russe à la veille de la révolution.

À la fin du XIXᵉ siècle, l’Empire russe traverse une période de modernisation et d’expansion économique. Sous le règne d’Alexandre III, le Tsar met en place des stratégies financières innovantes pour soutenir les ambitions nationales et industrielles. Parmi ces initiatives, l’émission d’emprunts russes se distingue comme une avancée majeure, permettant de financer des infrastructures, renforcer l’armée et stimuler le développement économique. Cet article explore le rôle d’Alexandre III en tant que pionnier de l’émission de l’emprunt russe, analysant ses motivations, ses méthodes et son impact sur l’économie de la Russie impériale.

Contexte Historique et Économique

La Russie au XIXᵉ Siècle

Au XIXᵉ siècle, la Russie connaît des transformations profondes, oscillant entre tradition autocratique et pressions pour la modernisation. La croissance démographique, l’industrialisation naissante et les aspirations impériales nécessitent des ressources financières considérables.

Les Défis Financiers de l’Empire

Face à des dépenses militaires élevées et à la nécessité de moderniser les infrastructures, l’Empire russe se trouve confronté à un déficit budgétaire. Les méthodes traditionnelles de financement, basées sur les impôts et les contributions nobles, s’avèrent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de l’État.

Alexandre III, un Tsar Visionnaire

Portrait d’Alexandre III

Monté sur le trône en 1881, Alexandre III adopte une politique conservatrice, visant à renforcer l’autorité impériale et à stabiliser l’économie. Son approche pragmatique et sa volonté de moderniser le pays le distinguent comme un dirigeant déterminé et stratégique.

Les Motivations pour l’Émission d’Emprunts

Conscient des limitations des finances publiques, Alexandre III cherche des solutions innovantes pour financer les projets impériaux. L’émission d’emprunts devient une option viable pour mobiliser des capitaux sans alourdir la charge fiscale sur la population.

L’Émission de l’Emprunt Russe

Les Premiers Emprunts

Sous le règne d’Alexandre III, la Russie émet ses premiers emprunts souverains, attirant l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. Ces emprunts sont structurés de manière à offrir des rendements attractifs tout en garantissant la sécurité des investisseurs.

Stratégies de Financement

Le Tsar met en place des mécanismes financiers sophistiqués, incluant des partenariats avec des banques européennes et la création de marchés financiers robustes. Ces stratégies permettent une diffusion large des emprunts et une diversification des sources de financement.

Impact Économique et Social

Stimulation de l’Industrialisation

Les fonds levés grâce aux emprunts sont principalement investis dans le développement des infrastructures, telles que les chemins de fer, les usines et les ports. Cette injection de capitaux accélère l’industrialisation et renforce la compétitivité de la Russie sur la scène mondiale.

Renforcement de la Présence Militaire

Une partie des emprunts est allouée au renforcement de l’armée, permettant à la Russie de moderniser ses forces armées et de maintenir son statut de grande puissance. Cela contribue également à la stabilité intérieure en assurant la sécurité de l’Empire.

Héritage et Influence Durable

L’Évolution des Marchés Financiers Russes

L’initiative d’Alexandre III pose les bases des marchés financiers modernes en Russie. Les structures et réglementations mises en place durant cette période facilitent le développement futur des institutions financières et des marchés de capitaux.

Influence sur les Politiques Financières Postérieures

Les succès et les leçons tirées de l’émission des emprunts russes sous Alexandre III influencent les politiques financières des dirigeants suivants. Cette approche financière devient une référence pour la gestion des finances publiques et le financement des projets d’État.

Architecte des Financements de l’Empire Russe

Le règne d’Alexandre III marque une étape cruciale dans l’histoire financière de la Russie impériale. En pionnier de l’émission d’emprunts russes, le Tsar ouvre la voie à des pratiques financières modernes, soutenant l’industrialisation et le renforcement de l’Empire. Son approche innovante et stratégique permet de répondre aux défis économiques de l’époque tout en posant les fondations d’un système financier résilient. L’héritage d’Alexandre III résonne encore dans les structures financières contemporaines, témoignant de son rôle déterminant dans le développement économique de la Russie.

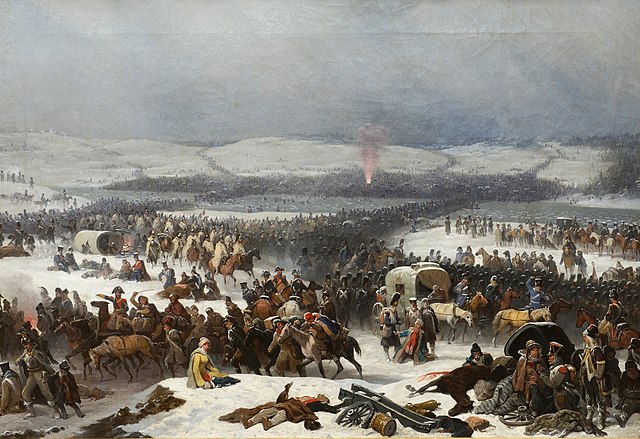

La campagne de Russie de Napoléon, lancée en 1812, est l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire militaire. Parmi les événements marquants, la bataille de la Bérézina est souvent vue comme un tournant crucial qui a scellé le sort de l'armée napoléonienne. Après des mois de combats acharnés et de conditions extrêmes, la Bérézina, qui se déroula du 26 au 29 novembre 1812, marqua la fin de l'invasion de la Russie. Cet article explore les circonstances de cette défaite, ses conséquences dramatiques et son impact sur le destin de Napoléon Bonaparte.

La Marche Vers la Russie – Un Conflit Imprévu

Avant la catastrophe de la Bérézina, Napoléon menait une armée d'environ 600 000 hommes à travers l'immensité de la Russie. L'objectif était de forcer le Tsar Alexandre Ier à négocier une paix favorable à l'Empire français, mais cette campagne allait se révéler être une erreur stratégique majeure.

L'Entrelacs de Stratégie et de Logistique

Napoléon, connu pour son génie militaire, sous-estima les difficultés logistiques et les conditions extrêmes auxquelles son armée serait confrontée en Russie. L'approvisionnement en nourriture, en matériel et en vivres devint un défi majeur. L'armée se retrouva lentement décimée par la faim, le froid, et les attaques incessantes des forces russes.

La Retraite de Moscou

Après l'incendie de Moscou et l'absence de capitulation de la part des Russes, Napoléon se retrouva contraint de retirer son armée de la ville. La retraite à travers la Russie se fit dans des conditions catastrophiques. Les soldats, épuisés et mal nourris, commencèrent à se disperser, dévastés par la souffrance et les conditions climatiques.

La Bérézina – L'Affrontement Décisif

La bataille de la Bérézina se déroula près du fleuve Bérézina, dans la Biélorussie actuelle. Ce fut l'un des derniers moments où l'armée napoléonienne se battit en masse avant de s'effondrer complètement.

Le Passage du Fleuve – Une Tentative de Sauvetage

Après avoir perdu une grande partie de son armée en raison de combats, de maladies et de conditions de vie déplorables, Napoléon décida de traverser le fleuve Bérézina pour rejoindre des territoires plus sûrs. Les troupes russes, dirigées par les généraux Chichagov et Koutouzov, encerclaient l'armée française de manière stratégique, tentant de détruire la dernière portion d'armée capable de se défendre.

Les Combats Acharnés

L'armée française, bien que largement inférieure en nombre, réussit à repousser les assauts russes grâce à des manœuvres habiles et à une ténacité redoutable. Cependant, le coût humain de cette bataille fut immense. Des milliers de soldats français perdirent la vie ou furent capturés. L'immense défaite était désormais inéluctable, et les restes de l'armée napoléonienne se retrouvèrent dispersés.

Conséquences et Impact de la Défaite

La défaite de la Bérézina est souvent perçue comme la fin effective de la grandeur de Napoléon. Bien que l'Empereur réussisse à échapper à la capture, la retraite de Russie est un désastre stratégique majeur.

La Désagrégation de la Grande Armée

Après la Bérézina, l'armée napoléonienne était irrévocablement brisée. En l'espace de quelques mois, Napoléon perdit la majorité de ses soldats. Les pertes humaines et matérielles furent incommensurables, et la crédibilité de son Empire fut gravement endommagée.

Le Repli Stratégique et les Répercussions Politiques

L'échec en Russie précipita la chute de Napoléon. Sur le plan militaire, il perdit une grande partie de ses alliés européens, qui commencèrent à se retourner contre lui. Sur le plan politique, l'invasion de la Russie marqua le début de la fin pour l'Empire français, même si Napoléon parviendrait à reconstruire son armée pour un temps. L'issue de la Bérézina annonça l'effondrement imminent de la puissance napoléonienne.

Tournant Crucial de la Campagne Napoléonienne

La bataille de la Bérézina, avec ses combats intenses et ses pertes humaines dévastatrices, reste un symbole de la défaite de Napoléon en Russie. Elle marqua non seulement un tournant crucial dans la campagne napoléonienne, mais aussi dans l'histoire militaire. L'incapacité de Napoléon à mener à bien son invasion de la Russie reste l'un des plus grands échecs de sa carrière, et la Bérézina incarne parfaitement la fragilité d'un empire qui semblait invincible. Ce désastre fut un prélude à la défaite finale de Napoléon et à la restauration des monarchies européennes.

Catherine II, surnommée Catherine la Grande, est l'une des figures les plus emblématiques de la Russie impériale. Son règne de 34 ans (1762-1796) marque un âge d'or pour l'Empire russe, avec des réformes majeures, une expansion territoriale significative, et un engagement envers les arts et les idées des Lumières. Mais alors que l’impératrice vieillissante approche de ses derniers jours, ses contemporains se demandent ce qu’il adviendra de son œuvre et de son immense pouvoir. Cet article examine les circonstances de la mort de Catherine II, son héritage, et l'impact de son règne sur la Russie et au-delà.

La Vieillesse et le Règne de Catherine II

Les dernières années au pouvoir

Dans ses dernières années, Catherine reste une souveraine influente, mais son règne est marqué par les préoccupations liées à la succession et la gestion d’un empire en pleine expansion. Bien qu’elle ait espéré que son fils, Paul Ier, poursuivrait son héritage, leurs relations sont tendues, alimentant des spéculations sur la suite de sa politique.

Une santé qui décline

Vers la fin de sa vie, l’impératrice commence à souffrir de problèmes de santé. Bien qu’elle demeure énergique et impliquée dans les affaires de l’État, des signes de fatigue se font ressentir. Catherine est consciente des rumeurs et craintes de l’instabilité que pourrait causer sa disparition.

Les Derniers Moments de Catherine

La matinée fatale du 5 novembre 1796

Le 5 novembre 1796, Catherine commence sa journée comme à son habitude, mais elle s’effondre soudainement après un accident vasculaire cérébral. Elle est découverte par ses serviteurs, inconsciente, et transportée dans ses appartements. Malgré les soins prodigués par ses médecins, elle ne reprendra jamais connaissance.

L’annonce de sa mort

Catherine la Grande s’éteint finalement le lendemain, le 6 novembre 1796, à l'âge de 67 ans. Sa mort marque la fin d’une ère pour la Russie et suscite une onde de choc dans tout l’Empire. La cour et les dignitaires se préparent pour les funérailles, tandis que le peuple se demande ce qu'il adviendra des réformes et des vastes ambitions de Catherine.

La Succession de Catherine et l’Avènement de Paul Ier

La relation complexe avec son fils Paul

Catherine n’a jamais caché sa réserve envers son fils, Paul. Elle considérait souvent ses idées politiques comme archaïques et avait même envisagé de faire de son petit-fils, Alexandre, son successeur direct. La succession de Paul Ier soulève des interrogations, car les orientations de Paul semblent s’éloigner de la vision de Catherine pour la Russie.

Paul Ier, un règne marqué par la rupture

Dès son accession au trône, Paul cherche à rompre avec le style de gouvernance de sa mère, annulant certaines réformes et établissant de nouvelles règles. Ses premières décisions montrent une volonté de rompre avec le libéralisme de Catherine, ce qui accentue les craintes d’une régression après les avancées de son règne.

Le Legs et l'Héritage de Catherine II

Les réformes sociales et économiques

Le règne de Catherine a apporté de nombreuses réformes en Russie, touchant à la fois l'administration, l'économie, et la société. Elle a encouragé l'éducation et les arts, modernisé les institutions et consolidé le pouvoir de l'État. Malgré la réaction conservatrice de Paul, l'influence de ces réformes perdure et marque durablement la société russe.

Une souveraine éclairée et admirée

Catherine a également été une fervente partisane des idées des Lumières. Elle a entretenu une correspondance avec Voltaire et Diderot, et a cherché à appliquer certains idéaux éclairés au sein de son empire. Cette ouverture intellectuelle, même si elle a ses limites, a contribué à façonner la Russie impériale en une grande puissance culturelle et politique.

Le Mythe de Catherine la Grande

Catherine dans la mémoire collective

Avec le temps, Catherine II devient plus qu'une impératrice : elle est érigée en symbole de modernisation et de puissance. Son règne est considéré comme l'un des plus remarquables de l'histoire de la Russie, et son image de souveraine éclairée continue de fasciner.

Catherine, une figure controversée

Toutefois, le règne de Catherine comporte également des zones d'ombre, notamment en ce qui concerne sa politique expansionniste et sa gestion des tensions internes. Néanmoins, ces aspects contribuent à l’aspect complexe de son héritage, la rendant encore plus intéressante pour les historiens et le grand public.

Dernière Grande Impératrice de Russie

La mort de Catherine II de Russie, le 6 novembre 1796, ne marque pas seulement la fin d'un règne, mais celle d’une vision pour l’Empire russe. Sa succession par Paul Ier amène de nouveaux défis, mais le legs de Catherine continue de briller. Érudite, réformatrice et ambitieuse, elle a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire russe, et son influence reste palpable dans les siècles suivants. Sa mort rappelle que même les plus grands dirigeants sont mortels, mais que leur héritage peut survivre bien au-delà de leur temps.

Grigori Raspoutine est l'une des figures les plus intrigantes et controversées de la Russie impériale. Ce moine mystique, venu des profondeurs de la Sibérie, est parvenu à s'introduire dans les cercles les plus proches de la famille impériale Romanov grâce à ses prétendus dons de guérisseur. Sa proximité avec la tsarine Alexandra et son influence sur les affaires de l'État en plein cœur de la Première Guerre mondiale ont éveillé la méfiance et la colère de nombreux membres de la noblesse et de la politique russe. Perçu par certains comme un homme saint, mais par d'autres comme un manipulateur dépravé, Raspoutine a attiré autant d'adoration que de haine. Cette haine atteignit son apogée en décembre 1916, lorsqu'un groupe de conspirateurs décida de l'assassiner à Saint-Pétersbourg. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à ce meurtre, sur la vie de Raspoutine et sur les répercussions de sa disparition dans une Russie au bord de la révolution.

Grigori Raspoutine, le Mystérieux Moine

Les Origines Humble de Raspoutine

Grigori Raspoutine est né en 1869 dans le village sibérien de Pokrovskoïe. Enfant de paysans, il vécut une jeunesse modeste avant de connaître une transformation spirituelle qui le conduisit à un rôle influent dans la Russie impériale.

L’Ascension vers la Cour Impériale

Devenu mystique et guérisseur autoproclamé, Raspoutine gagna en notoriété grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison. En 1905, il fut présenté à la famille impériale par des figures influentes de la société russe, notamment pour soigner le tsarévitch Alexis, fils du Tsar Nicolas II, atteint d'hémophilie.

L'Influence Croissante de Raspoutine

Raspoutine devint rapidement un conseiller privilégié de la famille impériale, et en particulier de la tsarine Alexandra. Il obtint une influence politique notable, suscitant la colère et les soupçons de la noblesse et des politiciens.

Le Pouvoir et la Déchéance

Un Homme Détesté par l'Aristocratie

À mesure que son influence grandissait, Raspoutine se fit de nombreux ennemis. L'aristocratie et les hauts responsables politiques voyaient en lui une menace pour l'État, le considérant comme un homme corrompu qui manipulait la famille impériale à des fins personnelles.

L’Empoisonnement de la Société Russe

Le comportement de Raspoutine, entre mysticisme et débauche, scandalisait. Il était accusé d’orgies, d’alcoolisme, et de semer le chaos dans la politique russe. Pour la noblesse, il devenait clair que son élimination était essentielle pour sauver l’empire en pleine tourmente politique.

L’Empire en Crise

En pleine Première Guerre mondiale, la Russie était sur le point de s'effondrer sous le poids des défaites militaires, des pénuries et des révoltes populaires. Beaucoup voyaient en Raspoutine un des responsables indirects de cette crise, en raison de son influence sur la famille impériale.

Le Complot pour Éliminer Raspoutine

Les Conspirateurs

En décembre 1916, un groupe de nobles russes décida qu'il était temps de mettre fin à l'influence néfaste de Raspoutine. Le prince Félix Ioussoupov, l’un des hommes les plus riches de Russie, fut à la tête du complot, accompagné de Vladimir Pourichkevitch, un politicien ultra-nationaliste, et du grand-duc Dmitri Pavlovitch, cousin du Tsar.

La Nuit Fatidique : 16-17 décembre 1916

Raspoutine fut invité au palais de Ioussoupov sous le prétexte d'une soirée conviviale. Les conspirateurs avaient planifié de l'empoisonner à l’aide de cyanure dissimulé dans des gâteaux et du vin. Cependant, contre toute attente, Raspoutine sembla résister au poison, ce qui renforça encore son aura mystique.

Le Meurtre de Raspoutine

Tentative d'Empoisonnement et Résistance Inexplicable

Malgré l’absorption du cyanure, Raspoutine resta conscient, ce qui déstabilisa les conspirateurs. Face à l’échec de l'empoisonnement, Ioussoupov se résolut à utiliser une arme à feu et tira plusieurs fois sur lui, le croyant mort.

La Résurrection et la Fuite

Selon les récits, Raspoutine se serait relevé après avoir été abattu, et tenta de fuir en titubant à travers la cour enneigée du palais. Ce qui suivit reste encore entouré de mystère, mais les conspirateurs finirent par l’achever en le battant et en lui tirant une dernière balle à bout portant.

Le Corps Jeté dans la Neva

Pour s'assurer de sa mort, les assassins jetèrent le corps de Raspoutine dans la rivière Neva, où il fut retrouvé plusieurs jours plus tard. Une autopsie révéla qu’il aurait pu être encore en vie au moment où il fut immergé, même si les circonstances exactes de sa mort sont controversées.

Les Conséquences Immédiates

La Réaction de la Tsarine Alexandra

La tsarine Alexandra fut dévastée par la mort de Raspoutine, qu'elle voyait comme un protecteur mystique de son fils et de l’empire. Elle accusa la noblesse et les conspirateurs de trahison, mais la guerre et les troubles intérieurs empêchèrent toute vengeance directe.

Un Meurtre Inutile ?

Ironiquement, la mort de Raspoutine n’apporta aucun répit à la Russie. Moins de trois mois après son assassinat, la Révolution de Février éclata, menant à l'abdication du Tsar Nicolas II et à l'effondrement de la dynastie Romanov. Le meurtre de Raspoutine n’aura donc pas pu empêcher la chute inévitable de l’Empire russe.

L'Héritage de Raspoutine

Légende ou Réalité ?

Raspoutine est resté une figure énigmatique et controversée. De nombreux mythes ont entouré sa vie et sa mort, amplifiant son aura de mystique invincible. Ses prétendus pouvoirs et sa survie après de nombreuses tentatives de meurtre ont alimenté les récits surnaturels.

Un Homme Symbole de la Fin d'une Ère

Le meurtre de Raspoutine a été perçu par beaucoup comme l’un des derniers événements marquants avant la chute de la Russie impériale. Il est devenu un symbole de l’effondrement de l’ancien ordre et de l’émergence d'une ère de chaos et de révolution.

Une Mort Enveloppée de Mystère

Le meurtre de Grigori Raspoutine à Saint-Pétersbourg est un épisode emblématique de la fin tragique de la dynastie Romanov. Figure controversée, à la fois adoré et haï, Raspoutine a marqué l'histoire russe par son influence sur la famille impériale et son assassinat spectaculaire. Bien que sa disparition n’ait pas réussi à sauver la Russie de la révolution, elle symbolise le désespoir et la confusion de la société russe à la veille d'un bouleversement majeur. Le mystère entourant sa mort, et sa résilience face aux multiples tentatives d'assassinat, continue de fasciner historiens et écrivains, faisant de lui une figure à la frontière du mythe et de la réalité.

L’histoire des relations entre l’Empire ottoman et la Russie est marquée par une longue série de rivalités, notamment territoriales, politiques et religieuses. Une des confrontations les plus marquantes survient lorsque l’Empire ottoman déclare la guerre à la Russie, un événement central qui a marqué le cours de l’histoire européenne et orientale, notamment dans le cadre de la guerre de Crimée (1853-1856). Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette déclaration de guerre, qui a redéfini les rapports de force dans la région et influencé les équilibres mondiaux.

Contexte Historique et Rivalités Ottomano-Russes

La rivalité historique entre l’Empire ottoman et la Russie

Depuis le XVIe siècle, les relations entre l’Empire ottoman et la Russie sont tendues, principalement en raison des rivalités territoriales autour de la mer Noire, de la Crimée et des Balkans. L’Empire ottoman, en déclin progressif, tente de maintenir son emprise sur ces territoires stratégiques, tandis que la Russie, en pleine expansion, cherche à accéder aux mers chaudes et à protéger les populations chrétiennes orthodoxes sous domination ottomane.

Cette tension est exacerbée par la montée du nationalisme au sein des populations balkaniques et slaves, souvent soutenues par la Russie, et par la fragilité politique croissante de l’Empire ottoman, que les puissances européennes appellent alors "l’homme malade de l’Europe".

Les enjeux religieux et géopolitiques

Au-delà des questions territoriales, le conflit entre l’Empire ottoman et la Russie est également teinté de rivalités religieuses. La Russie, puissance chrétienne orthodoxe, se présente comme la protectrice des chrétiens sous domination ottomane. De l'autre côté, l’Empire ottoman est dirigé par le sultan, calife des musulmans sunnites, ce qui confère une dimension religieuse à cette rivalité.

L'enjeu géopolitique majeur pour la Russie est l’accès aux Détroits (le Bosphore et les Dardanelles), vitaux pour son commerce et son influence en Méditerranée. L’Empire ottoman, contrôlant ces points stratégiques, devient ainsi un adversaire naturel pour la Russie dans la région.

La Crise qui Conduit à la Guerre

La question des lieux saints de Jérusalem

La crise qui conduit à la guerre entre l’Empire ottoman et la Russie trouve son origine dans un différend religieux concernant les lieux saints de Jérusalem, alors sous contrôle ottoman. Les chrétiens orthodoxes et les catholiques se disputent la protection des lieux saints de la chrétienté, en particulier le Saint-Sépulcre. La Russie se positionne en défenseur des orthodoxes, tandis que la France, alliée de l’Empire ottoman, soutient les catholiques.

En 1852, le sultan Abdulmecid Ier, sous pression diplomatique, accorde certains droits aux catholiques sur les lieux saints, au détriment des orthodoxes. Cette décision provoque l’indignation de la Russie, qui y voit une atteinte à son influence et un affront direct.

L’ultimatum russe et la réponse ottomane

En 1853, face à l'affront perçu, le tsar Nicolas Ier envoie un ultimatum à l’Empire ottoman, exigeant la reconnaissance officielle de la Russie comme protectrice des chrétiens orthodoxes dans les territoires ottomans. Le sultan rejette cet ultimatum, ce qui conduit la Russie à envahir les principautés danubiennes (la Moldavie et la Valachie), des territoires vassaux de l’Empire ottoman.

Face à cette agression, l'Empire ottoman, soutenu diplomatiquement par la France et le Royaume-Uni, décide de répondre par la force. Le 4 octobre 1853, l’Empire ottoman déclare officiellement la guerre à la Russie, marquant le début de la guerre de Crimée.

La Guerre de Crimée (1853-1856)

Les premiers affrontements navals

Les premiers affrontements de la guerre de Crimée se déroulent en mer Noire. En novembre 1853, la flotte russe remporte une victoire décisive contre la flotte ottomane lors de la bataille de Sinope, détruisant une grande partie des navires ottomans. Cette attaque, perçue comme une agression brutale, pousse la France et le Royaume-Uni à entrer dans le conflit aux côtés de l'Empire ottoman.

Le siège de Sébastopol

L’un des épisodes les plus marquants de la guerre de Crimée est le siège de Sébastopol, base navale stratégique russe sur la mer Noire. Entre 1854 et 1855, les troupes alliées franco-britanniques, avec la participation des Ottomans, mènent une campagne longue et sanglante pour prendre cette forteresse. Le siège dure près d’un an et se solde par la chute de Sébastopol en septembre 1855, affaiblissant considérablement les forces russes.

L’intervention des puissances européennes

La guerre de Crimée prend rapidement une dimension internationale. La France et le Royaume-Uni, désireux de limiter l’expansion russe en Europe et au Moyen-Orient, envoient des troupes pour soutenir l’Empire ottoman. La guerre devient ainsi un conflit majeur où les grandes puissances européennes s’affrontent par procuration.

Le Royaume de Sardaigne (futur Royaume d’Italie) rejoint également la coalition anti-russe en 1855, espérant renforcer ses alliances européennes dans la perspective d'une unification italienne.

Les Conséquences de la Guerre et du Conflit Ottomano-Russe

Le traité de Paris (1856)

La guerre de Crimée se termine par la signature du traité de Paris, le 30 mars 1856. Ce traité impose des conditions sévères à la Russie, qui doit renoncer à ses ambitions en Mer Noire et restituer les territoires conquis, notamment les principautés danubiennes, qui obtiennent une autonomie renforcée sous protection internationale.

L’Empire ottoman ressort de la guerre avec un soutien renouvelé des puissances européennes, mais la guerre révèle également ses faiblesses internes. Le traité de Paris garantit toutefois l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman, qui est officiellement intégré dans le "concert européen" des nations.

Un impact sur la Russie

La défaite lors de la guerre de Crimée est un coup dur pour la Russie, tant sur le plan militaire que diplomatique. Cette guerre révèle l’obsolescence de son armée et de son infrastructure, incitant le tsar Alexandre II à entreprendre une série de réformes majeures, dont l'abolition du servage en 1861. La Russie, isolée diplomatiquement, est temporairement affaiblie, mais elle se concentre ensuite sur des réformes internes et l’expansion en Asie centrale.

Le déclin continu de l'Empire ottoman

Bien que vainqueur avec l’aide des puissances occidentales, l’Empire ottoman ressort affaibli de la guerre de Crimée. Les réformes entreprises après le conflit (Tanzimat) ne suffisent pas à moderniser un empire en déclin. L’ingérence des puissances européennes dans les affaires ottomanes s’intensifie, et les nationalismes des peuples soumis à l’autorité ottomane continuent de croître, précipitant l’éclatement progressif de l’empire dans les décennies suivantes.

L’Héritage de la Déclaration de Guerre Ottomane

Un tournant dans les relations internationales

La guerre de Crimée marque un tournant dans la diplomatie européenne. Pour la première fois, les puissances européennes se coalisent contre la Russie, dans un contexte de rivalités impérialistes. Ce conflit prépare le terrain pour les futures alliances et les antagonismes qui mèneront au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

La montée des nationalismes

La guerre de Crimée, en affaiblissant à la fois l’Empire ottoman et la Russie, exacerbe les mouvements nationalistes dans les Balkans et dans d’autres parties de l’Empire ottoman. La Serbie, la Roumanie et la Bulgarie, entre autres, tireront profit de la faiblesse ottomane pour affirmer leurs aspirations à l’indépendance dans les décennies suivantes.

Un Conflit aux Multiples Enjeux

La déclaration de guerre de l’Empire ottoman à la Russie en 1853, déclencheur de la guerre de Crimée, est un moment clé de l’histoire européenne du XIXe siècle. Ce conflit met en lumière la fragilité des deux empires et annonce une ère de transformations politiques et géopolitiques profondes. La guerre de Crimée et ses conséquences montrent comment des rivalités anciennes entre puissances peuvent catalyser des changements durables dans l’équilibre des forces mondiales, tout en précipitant le déclin

La dynastie des Romanov, qui a régné sur la Russie pendant plus de trois siècles, est synonyme de grandeur impériale et de tragédie. De sa fondation en 1613 à son déclin sanglant en 1917, la famille Romanov a dirigé l'un des plus vastes empires de l'histoire. Pourtant, son règne s'est brutalement terminé avec la révolution russe et l'exécution de la famille impériale. Cet article retrace l'histoire de cette dynastie, explorant ses succès, ses échecs, et les événements qui ont conduit à sa chute tragique.

La Montée au Pouvoir des Romanov

Les débuts chaotiques : La Russie avant les Romanov

Avant l'avènement des Romanov, la Russie avait traversé une période de troubles connue sous le nom de "Temps des Troubles" (1598-1613). Cette époque était marquée par l'anarchie, la famine et les invasions étrangères après l'extinction de la dynastie des Riourikides. Le pays était divisé entre plusieurs factions et aspirait à un pouvoir centralisé capable de rétablir l'ordre.

L'élection de Michel Romanov : Le début de la dynastie

En 1613, le jeune Michel Romanov, alors âgé de 16 ans, fut choisi par le Zemski Sobor (une assemblée de nobles, de prêtres et de bourgeois) pour devenir tsar. Ce choix marqua le début de la dynastie des Romanov, qui allait régner sur la Russie jusqu'en 1917. Michel Iᵉʳ rétablit la stabilité dans un pays dévasté et jeta les bases de ce qui deviendra l'Empire russe.

L'Âge d'Or des Romanov : Expansions et Réformes

Pierre le Grand : Le bâtisseur de l'Empire russe

Pierre le Grand (1672-1725), l'un des tsars les plus emblématiques de la dynastie Romanov, transforma la Russie en une grande puissance européenne. Par des réformes militaires, administratives et culturelles, il modernisa le pays. Sa fondation de la ville de Saint-Pétersbourg en 1703 en tant que nouvelle capitale symbolise son désir de rapprocher la Russie de l'Europe occidentale. Pierre le Grand agrandit également l'empire en s'emparant de vastes territoires, notamment en mer Baltique après la Grande Guerre du Nord contre la Suède.

Catherine II, la Grande : L'impératrice éclairée

Catherine II, surnommée "Catherine la Grande" (1729-1796), est une autre figure clé de la dynastie Romanov. Née princesse allemande, elle devint impératrice après avoir évincé son mari, Pierre III. Son règne fut marqué par un renforcement de l'autorité impériale, l'expansion territoriale (notamment avec l'annexion de la Crimée en 1783) et le développement des arts et des sciences. Bien que Catherine se soit intéressée aux idées des Lumières, elle n’hésita pas à réprimer durement toute rébellion, comme celle de Pougatchev.

Le Déclin et les Troubles Internes

Alexandre II et les réformes : L'abolition du servage

Alexandre II (1818-1881) tenta de moderniser la Russie, tout en répondant aux pressions croissantes pour des réformes sociales et politiques. L’une de ses plus grandes réalisations fut l’abolition du servage en 1861, qui libéra des millions de paysans. Cependant, cette réforme ne résolut pas les tensions sociales croissantes, et Alexandre II fut assassiné en 1881 par des révolutionnaires, inaugurant une période de répression accrue.

Les prémices de la révolution : Nicolas II face aux troubles

Le dernier tsar de Russie, Nicolas II (1868-1918), monta sur le trône en 1894. Son règne fut marqué par une série de crises internes et externes. La défaite humiliante de la Russie dans la guerre russo-japonaise (1904-1905), suivie par la révolution de 1905, ébranla la monarchie. Malgré la création de la Douma (assemblée législative), Nicolas II se montra incapable de réformer efficacement un système politique rigide et autocratique.

La Chute de la Dynastie Romanov

La Première Guerre mondiale : Une catastrophe pour l'Empire

La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale fut un désastre pour le pays. Mal préparée, l'armée russe subit de lourdes pertes, tandis que le pays sombrait dans une crise économique profonde. Les pénuries alimentaires, les grèves et les révoltes se multiplièrent, alimentant le mécontentement populaire. Nicolas II, critiqué pour son incompétence militaire et politique, devint de plus en plus impopulaire.

La révolution de février 1917 : L'abdication du tsar

En février 1917, des émeutes éclatèrent à Petrograd (Saint-Pétersbourg) en raison des pénuries et du mécontentement généralisé. Sous la pression des révolutionnaires et de ses propres généraux, Nicolas II abdiqua le 2 mars 1917. Cela marqua la fin de plus de trois siècles de règne des Romanov. Un gouvernement provisoire fut instauré, mais il ne parvint pas à stabiliser la situation, ouvrant la voie à la révolution bolchevique d'octobre 1917.

Le Destin Tragique de la Famille Impériale

L'exil à Iekaterinbourg

Après l'abdication, Nicolas II et sa famille furent placés en résidence surveillée. Au fil des mois, ils furent transférés de lieu en lieu, d’abord à Tsarskoïe Selo, puis à Tobolsk en Sibérie, avant d’être finalement internés dans la maison Ipatiev à Iekaterinbourg, dans l’Oural. Isolés, ils vivaient dans l’incertitude totale quant à leur sort.

L’exécution des Romanov

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, Nicolas II, son épouse Alexandra, leurs cinq enfants (Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, et Alexis), ainsi que quelques fidèles serviteurs, furent brutalement exécutés par un peloton bolchevique sur ordre du Soviet local. Cet acte marqua la fin définitive de la dynastie Romanov et symbolisa la rupture violente avec le régime tsariste.

L'Héritage des Romanov et la Mémoire Historique

La redécouverte des corps et la canonisation

En 1991, les corps de la famille Romanov furent retrouvés et identifiés grâce à des analyses ADN. En 2000, l'Église orthodoxe russe canonisa Nicolas II, sa femme et ses enfants en tant que martyrs. Leur tragique destin suscita une forte résurgence d'intérêt, tant en Russie qu'à l'échelle internationale, autour de la fin de l'Empire russe.

Le mythe d'Anastasia et la survie hypothétique

Un des aspects les plus fascinants du destin des Romanov est lié à la légende d'Anastasia, la plus jeune des grandes-duchesses. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait survécu à l'exécution. Plusieurs femmes, dont la célèbre Anna Anderson, ont prétendu être Anastasia, alimentant un mystère qui n'a été résolu qu’à la fin du XXe siècle avec la découverte de ses restes.

Conclusion : La Fin d'un Empire et le Début d'une Nouvelle Ère

La chute de la dynastie Romanov représente non seulement la fin d'un régime, mais aussi la fin d'une époque. L'exécution brutale de la famille impériale symbolise la violence de la transition entre l'ancien monde monarchique et le nouveau monde révolutionnaire. Aujourd'hui encore, le destin des Romanov continue de fasciner, rappelant les complexités et les tragédies qui ont marqué l'histoire de la Russie.