Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Révolution

Instauré en 1933 par António de Oliveira Salazar, l'Estado Novo (« État Nouveau ») est un régime autoritaire qui dirige le Portugal d'une main de fer pendant plusieurs décennies. Cette dictature se caractérise par une censure rigoureuse, une police politique redoutée (la PIDE), et un isolement international croissant dû à son refus obstiné de décoloniser ses territoires africains. En 1968, après l'incapacité de Salazar, Marcelo Caetano prend la tête du régime, promettant des réformes. Cependant, son mandat s’inscrit dans une continuité sans réels changements, renforçant le mécontentement populaire.

Les causes immédiates de la révolte

Dans les années 1970, plusieurs facteurs conduisent le Portugal au bord de l'explosion sociale. Les guerres coloniales menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pèsent lourdement sur le moral et les ressources économiques du pays. L’économie portugaise stagne, la pauvreté s'étend, poussant de nombreux Portugais à l'émigration massive vers l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne. De plus, une société civile étouffée par la censure et une jeunesse révoltée, influencée par les mouvements internationaux de contestation, préparent le terrain à la révolution.

Le jour J : une révolution en douceur

Le rôle-clé du MFA (Mouvement des Forces Armées)

Le MFA, composé principalement d'officiers intermédiaires expérimentés dans les guerres coloniales, devient rapidement l'élément moteur de la révolution. Ces militaires prennent conscience des injustices et de l'absurdité de ces conflits prolongés. Organisés secrètement dès 1973, ils choisissent symboliquement de déclencher leur coup d’État pacifique par la diffusion, à minuit 20 le 25 avril 1974, de la chanson interdite « Grândola, Vila Morena » du chanteur engagé Zeca Afonso, sur les ondes de Rádio Renascença.

Un déroulement quasi-chorégraphié

La révolution se déroule selon un plan précis : dès 4h20, les troupes commencent à se déployer discrètement dans les rues de Lisbonne. À 16h00, Marcelo Caetano, encerclé dans la caserne du Carmo, se rend sans violence aux militaires insurgés. Deux heures plus tard, à 18h00, les rues de la capitale portugaise sont remplies par une foule joyeuse célébrant l’effondrement pacifique d’une dictature vieille de près d’un demi-siècle.

Les acteurs clés d'une révolution pacifique

Les « Capitaines d'Avril »

Le succès du 25 avril repose largement sur la détermination de quelques figures emblématiques. Otelo Saraiva de Carvalho se distingue comme stratège opérationnel, orchestrant avec précision les opérations. Salgueiro Maia, devenu héros populaire, est l'officier qui, avec sang-froid et humanité, obtient la reddition pacifique des forces loyalistes. Vasco Gonçalves, quant à lui, devient l'une des figures marquantes du « Processus Révolutionnaire en Cours », période intense de changements politiques et sociaux qui suit immédiatement la révolution.

Le peuple portugais, acteur inattendu

Les Portugais eux-mêmes jouent un rôle crucial et symbolique en distribuant spontanément des œillets rouges aux soldats insurgés, ces fleurs étant placées dans les canons des fusils. Ce geste pacifique donne son nom à la révolution. Les journalistes assurent une couverture médiatique essentielle, permettant au monde entier de suivre les événements en temps réel, tandis que les photographes immortalisent ces moments historiques.

Conséquences immédiates et héritage

Les trois D : Démocratiser, Décoloniser, Développer

La Révolution des Œillets enclenche immédiatement de profondes réformes sous le slogan des « trois D » : démocratiser le pays, décoloniser rapidement les territoires africains, et développer une économie moderne. Dès 1975, les colonies africaines obtiennent leur indépendance, mettant fin à des années de conflits meurtriers. En 1976, le Portugal adopte sa première Constitution démocratique et organise ses premières élections libres, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Dix ans plus tard, en 1986, le pays intègre la Communauté Économique Européenne (CEE), scellant définitivement son ancrage dans une Europe démocratique et moderne.

La mémoire vivante du 25 Avril

L'héritage du 25 avril 1974 reste extrêmement vivant dans la mémoire collective portugaise. Des symboles forts en témoignent, comme le pont 25 de Abril à Lisbonne, initialement nommé pont Salazar. Le Musée du Aljube, consacré à la résistance antifasciste, retrace cette période sombre mais aussi l'espoir qu'a suscité la révolution. La chanson « Grândola, Vila Morena » de Zeca Afonso demeure un hymne populaire toujours chanté lors des commémorations.

Quand le Portugal Renversa sa Dictature avec des Fleurs

Plus qu'un simple renversement politique, la Révolution des Œillets est un éveil soudain à la liberté, symboliquement marqué par les fleurs offertes aux soldats. Ce caractère unique, pacifique et poétique de la révolution continue d'inspirer les mouvements démocratiques à travers le monde. Chaque année, le 25 avril, les Portugais célèbrent avec émotion cet anniversaire symbolisant l'espoir, la liberté et la renaissance démocratique de leur pays.

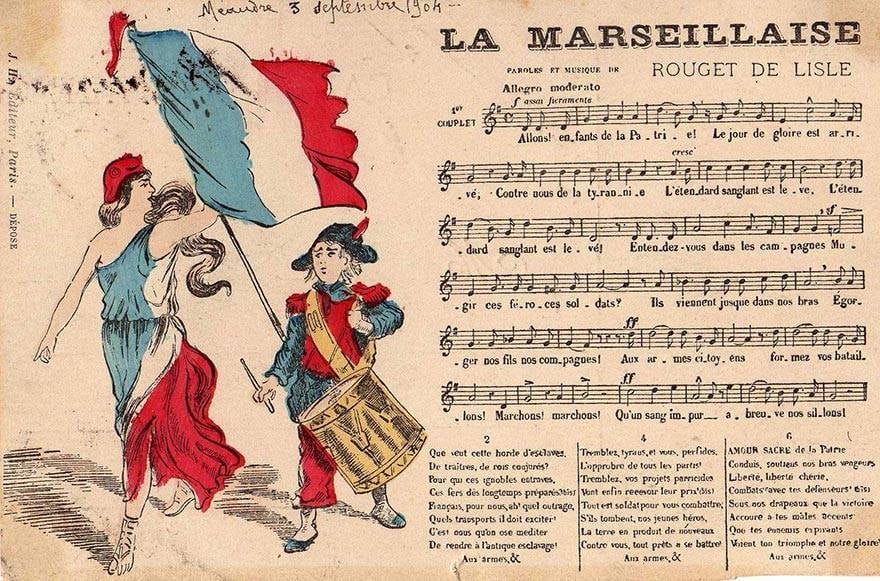

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.

Controverses et interprétations

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial.

Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.

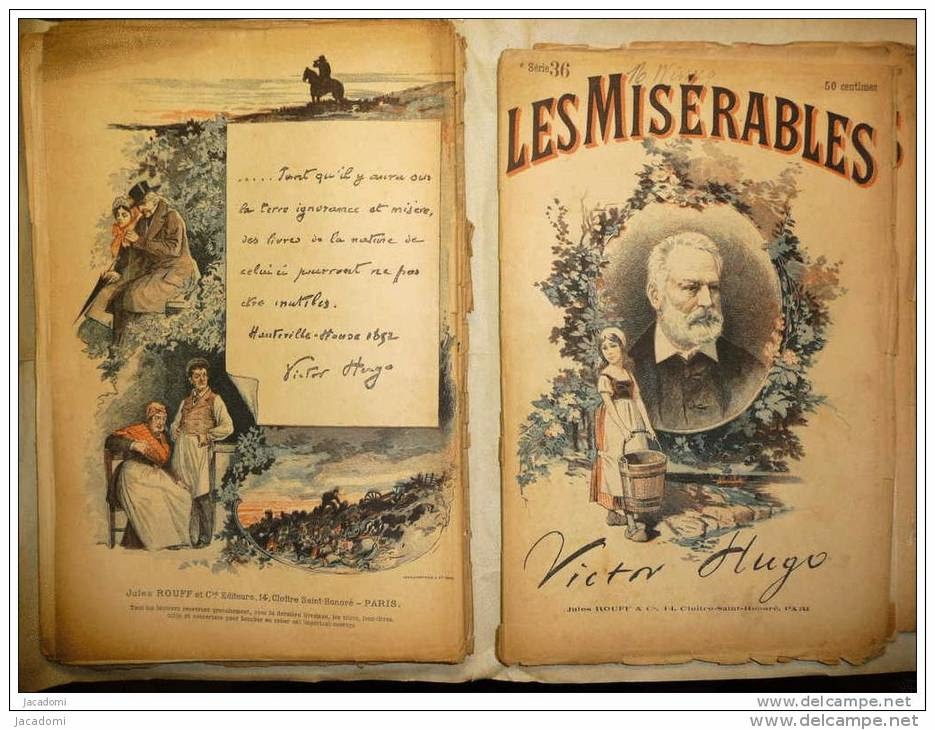

Le 3 avril 1862 paraît à Paris un monument de la littérature française : Les Misérables de Victor Hugo. Cette œuvre colossale, fruit de quinze années de gestation, marque un tournant dans l'histoire du roman social. Entre épopée historique et plaidoyer humaniste, Hugo y déploie toute la puissance de son génie littéraire. Cet article explore les circonstances de cette publication, la structure révolutionnaire du roman et son impact immédiat sur la société du XIXe siècle.

Genèse d'une Œuvre-Monde

Les Années d'Exil et de Maturation

Victor Hugo commence à travailler sur ce qui s'intitule d'abord Les Misères en 1845. Interrompu par la révolution de 1848 puis par son exil politique (1851-1870), le projet mûrit à Guernesey où l'écrivain, fuyant le Second Empire, donne sa pleine mesure à cette fresque sociale.

Une Publication en Feuilleton

L'œuvre paraît d'abord en cinq parties distinctes chez l'éditeur belge Lacroix, qui mise sur le succès du roman-feuilleton. La stratégie est payante : les livraisons successives (de avril à juin 1862) créent un phénomène d'attente fiévreuse chez les lecteurs.

Architecture d'un Roman Total

La Structure Symphonique

Hugo construit son roman comme une cathédrale narrative :

-

Fantine (la chute)

-

Cosette (l'enfance volée)

-

Marius (l'éveil politique)

-

L'Idylle rue Plumet (l'amour contrarié)

-

Jean Valjean (la rédemption)

Les Digressions Visionnaires

Le récit principal est entrecoupé de méditations historiques (Waterloo), sociales (l'argot) ou philosophiques (les égouts de Paris) qui élèvent le roman au rang de manifeste civilisationnel.

Réception et Scandale

Un Succès Immédiat mais Contesté

Dès sa sortie, l'œuvre divise :

-

Le public populaire s'arrache les exemplaires (50 000 ventes en quelques jours)

-

La critique académique dénonce un "livre dangereux" (Le Figaro)

-

L'Église catholique le met à l'Index

L'Impact Social

Le roman devient le bréviaire des mouvements progressistes. Sa description de la misère ouvrière influencera directement les lois sociales du XXe siècle.

Postérité d'un Mythe Littéraire

Adaptations et Réappropriations

De la comédie musicale de 1980 au film de Ladj Ly (2019), Les Misérables n'a cessé d'être réinterprété, prouvant son actualité brûlante.

Le Message Intemporel

"Tant qu'il existera des damnés de la terre", l'appel hugolien à la justice sociale gardera sa force prophétique. Le personnage de Jean Valjean incarne l'éternel combat de la dignité humaine contre les systèmes oppressifs.

L'Épopée Littéraire de Victor Hugo

Plus qu'un roman, Les Misérables est une expérience de lecture transformatrice. Le 3 avril 1862, Victor Hugo offrait au monde un miroir déformant qui, étrangement, révélait les vérités les plus crues sur la condition humaine.

Le 18 mars 1871 marque le début d’un épisode révolutionnaire unique dans l’histoire de France : la Commune de Paris. Cet événement, né dans un contexte de défaite militaire et de tensions sociales, incarne une tentative audacieuse de créer un gouvernement populaire et démocratique. Cet article retrace les origines, les acteurs clés et les enjeux de cette insurrection, tout en explorant son héritage politique et culturel.

Une France en Crise

La Guerre Franco-Prussienne et la Chute de Napoléon III

La défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la capture de Napoléon III à Sedan plongent le pays dans le chaos. La proclamation de la Troisième République ne suffit pas à apaiser les tensions, notamment à Paris, assiégée et affamée par les troupes prussiennes.

Le Gouvernement de Défense Nationale et la Colère des Parisiens

Le gouvernement provisoire, dirigé par Adolphe Thiers, signe un armistice humiliant avec la Prusse en janvier 1871. Les Parisiens, qui ont résisté pendant des mois, se sentent trahis. La décision de désarmer la Garde nationale, composée en grande partie d’ouvriers et de révolutionnaires, met le feu aux poudres.

Le 18 Mars 1871 : L’Étincelle de la Révolte

La Tentative de Reprendre les Canons de Montmartre

Au petit matin du 18 mars, les troupes gouvernementales tentent de s’emparer des canons de la Garde nationale, stockés à Montmartre et Belleville. Cette opération, perçue comme une provocation, déclenche une réaction immédiate de la population.

La Fraternisation des Soldats avec les Insurgés

Face à la résistance des Parisiens, une partie des soldats refuse de tirer sur la foule et fraternise avec les insurgés. Cet acte de solidarité scelle le destin de la journée et marque le début de l’insurrection.

La Commune de Paris : Un Gouvernement Populaire

L’Élection du Conseil de la Commune

Le 26 mars, des élections sont organisées pour former le Conseil de la Commune. Composé de révolutionnaires, d’ouvriers et d’intellectuels, ce gouvernement met en place des réformes sociales audacieuses, comme la séparation de l’Église et de l’État, l’éducation gratuite et laïque, et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Les Défis de la Commune

Malgré ses idéaux progressistes, la Commune doit faire face à de nombreux défis : isolement politique, manque de ressources et menace constante des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers.

La Répression et la Semaine Sanglante

L’Offensive des Versaillais

À partir du 21 mai 1871, les troupes gouvernementales lancent une offensive brutale contre Paris. La Semaine sanglante, qui s’ensuit, est marquée par des combats acharnés et des exécutions massives de Communards.

Le Bilan Tragique

La répression fait près de 20 000 morts et des milliers d’arrestations. La Commune est écrasée, mais son esprit de révolte et ses idéaux continuent d’inspirer les mouvements sociaux et révolutionnaires à travers le monde.

L’Insurrection de la Commune de Paris

Le 18 mars 1871 reste une date symbolique dans l’histoire des luttes sociales. La Commune de Paris, bien que brève, incarne une aspiration à la justice sociale et à la démocratie directe. Son héritage, à la fois tragique et inspirant, résonne encore aujourd’hui.

Le 14 février 1879, la France officialise un symbole puissant de son identité nationale : La Marseillaise devient l’hymne national de la République française. Composée en 1792 par Claude Joseph Rouget de Lisle, cette chanson révolutionnaire a traversé les époques, incarnant les idéaux de liberté, de résistance et de patriotisme. Cet article explore les origines de La Marseillaise, son parcours tumultueux et son adoption officielle comme hymne national en 1879.

Les Origines de La Marseillaise

La Création en 1792

La Marseillaise est composée dans un contexte de guerre et de révolution. En avril 1792, Claude Joseph Rouget de Lisle, un officier et musicien, écrit Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin à Strasbourg, pour soutenir les troupes françaises en lutte contre l’Autriche. Le chant, rapidement adopté par les volontaires marseillais, gagne en popularité et devient La Marseillaise.

Un Hymne Révolutionnaire

Avec ses paroles enflammées et son rythme entraînant, La Marseillaise incarne l’esprit révolutionnaire. Elle devient un symbole de la lutte pour la liberté et de la défense de la patrie en danger. En 1795, elle est déclarée « chant national » par la Convention, mais son statut fluctue au gré des régimes politiques.

Le Parcours Tourmenté de La Marseillaise

L’Interdiction sous l’Empire et la Restauration

Sous Napoléon Bonaparte, La Marseillaise perd son statut officiel, bien qu’elle reste populaire. Pendant la Restauration monarchique (1815-1830), elle est même interdite, car elle est associée à la Révolution et à la République. Ce n’est qu’avec la Révolution de 1830 qu’elle retrouve une place dans le cœur des Français.

Le Retour en Grâce sous la IIe République

En 1848, avec l’avènement de la IIe République, La Marseillaise redevient un symbole officiel. Cependant, le Second Empire de Napoléon III (1852-1870) la relègue à nouveau au second plan, préférant des hymnes moins révolutionnaires.

L’Adoption Officielle en 1879

Le Contexte Politique de la IIIe République

En 1879, la France est en pleine consolidation de la IIIe République. Les républicains, au pouvoir, cherchent à renforcer les symboles nationaux pour unifier le pays et affirmer les valeurs républicaines. La Marseillaise, avec son histoire révolutionnaire et son message de liberté, s’impose comme un choix évident.

La Décision du 14 Février 1879

Le 14 février 1879, le président de la République, Jules Grévy, signe un décret officialisant La Marseillaise comme hymne national. Cette décision est accueillie avec enthousiasme par les républicains, qui y voient un moyen de célébrer l’héritage de la Révolution française.

Les Réactions et l’Impact

L’adoption de La Marseillaise comme hymne national renforce son statut de symbole de la République. Elle est désormais chantée lors des cérémonies officielles, des événements sportifs et des moments de rassemblement national. Cependant, ses paroles guerrières et révolutionnaires continuent de susciter des débats.

L’Héritage de La Marseillaise

Un Symbole Universel

La Marseillaise dépasse les frontières de la France pour devenir un symbole universel de lutte pour la liberté et les droits de l’homme. Elle inspire des mouvements révolutionnaires et des hymnes à travers le monde.

Les Débats Contemporains

Aujourd’hui encore, La Marseillaise fait l’objet de discussions. Certains critiquent ses paroles jugées violentes, tandis que d’autres y voient un rappel nécessaire des combats pour la démocratie et la justice.

La Marseillaise dans la Culture Populaire

Devenue un emblème culturel, La Marseillaise est reprise dans des films, des œuvres littéraires et des événements artistiques. Elle reste un élément central de l’identité française.

Un Chant de la Liberté

L’adoption de La Marseillaise comme hymne national en 1879 marque un moment clé dans l’histoire de la France. Ce chant, né dans la ferveur révolutionnaire, incarne les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent la République. Aujourd’hui, La Marseillaise continue de résonner comme un appel à la résistance et à l’unité, rappelant que les idéaux qu’elle porte sont plus que jamais d’actualité.

Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, s’éteint à l’âge de 53 ans à Gorki, près de Moscou. Fondateur de l’Union Soviétique et architecte de la révolution bolchevique, il laisse derrière lui un héritage complexe et une nation en quête de direction. Sa disparition marque une transition cruciale pour l’URSS, ouvrant la voie à une lutte féroce pour le pouvoir.

Cet article revient sur les dernières années de Lénine, ses maladies, son influence persistante jusqu’à son dernier souffle et les conséquences immédiates de son décès sur l’histoire soviétique.

Les Dernières Années d’un Leader Éprouvé

Lénine, un corps affaibli par la révolution

Depuis la révolution d’Octobre 1917, Lénine a consacré toute son énergie à la consolidation du pouvoir bolchevique. Les guerres civiles, la famine et l’hostilité des puissances étrangères ont mis à rude épreuve son leadership. Mais c’est surtout sa santé qui décline dramatiquement dès 1921, alors qu’il est atteint de violents maux de tête et de troubles neurologiques.

Son état s’aggrave en mai 1922 lorsqu’il subit un premier accident vasculaire cérébral (AVC). Bien qu’il récupère partiellement, il est victime d’une seconde attaque en décembre de la même année, réduisant considérablement sa capacité à parler et à se mouvoir. En mars 1923, un troisième AVC le laisse presque totalement paralysé, incapable de gouverner activement.

Une influence qui persiste malgré la maladie

Malgré son état, Lénine continue d’exercer une influence majeure sur le parti. Conscient des dérives bureaucratiques du régime qu’il a lui-même mis en place, il rédige ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de "Testament de Lénine". Ce document, rédigé en décembre 1922 et janvier 1923, critique la montée en puissance de Joseph Staline et préconise son éviction du poste de secrétaire général du Parti communiste.

Cependant, affaibli et isolé, Lénine ne peut imposer sa vision. Staline, habile stratège, s’assure que ce testament ne soit pas largement diffusé au sein du parti.

Le 21 Janvier 1924 : La Mort de Lénine

Une fin entourée de mystères

Le 21 janvier 1924, Lénine succombe à une nouvelle attaque cérébrale dans sa résidence de Gorki. Officiellement, il meurt des suites de complications liées à ses AVC répétés. Cependant, certaines théories suggèrent un empoisonnement orchestré par Staline, désireux d’écarter définitivement son rival. Aucune preuve formelle n’a confirmé cette hypothèse, mais la méfiance entre les hauts dirigeants soviétiques était alors à son comble.

Un deuil national sans précédent

La mort de Lénine provoque un immense émoi en URSS. Son corps est transporté à Moscou où il est exposé au Mausolée de Lénine, un monument spécialement construit sur la Place Rouge. Des milliers de citoyens défilent devant sa dépouille pour lui rendre hommage.

Staline, qui organise les funérailles, profite de l’occasion pour se poser en héritier légitime du léninisme. En transformant Lénine en une figure quasi-religieuse, il renforce son propre pouvoir et légitime la future dictature stalinienne.

Les Conséquences Immédiates de sa Mort

Une guerre de succession acharnée

Avec la disparition de Lénine, la question de la succession devient cruciale. Trois figures dominent la scène politique :

- Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, pragmatique et impitoyable.

- Léon Trotski, commandant de l’Armée rouge, défenseur de la révolution mondiale.

- Lev Kamenev et Grigori Zinoviev, alliés temporaires de Staline mais rapidement écartés.

Bien que Trotski soit considéré comme le successeur naturel de Lénine, il est progressivement marginalisé par Staline, qui utilise son contrôle du Parti pour éliminer ses opposants. En 1927, Trotski est exilé, ouvrant la voie à la dictature stalinienne.

Le culte de Lénine, instrument du pouvoir stalinien

Staline comprend rapidement l’importance symbolique de Lénine. Il impose son embaumement et l’exposition permanente de son corps, transformant le fondateur de l’URSS en une icône inaltérable du communisme.

Le "léninisme" devient alors une doctrine officielle, bien que son application sous Staline soit radicalement différente des principes originaux de Lénine.

Une Mort Qui Change l’Histoire

La disparition de Lénine en 1924 marque la fin d’une ère et le début d’une autre. L’homme qui a renversé le tsarisme et instauré un État communiste laisse un héritage ambivalent : si son projet d’égalitarisme et de dictature du prolétariat a bouleversé le monde, il a aussi ouvert la voie à un système autoritaire qui prendra un tournant encore plus répressif sous Staline.

Aujourd’hui encore, la figure de Lénine suscite des débats : visionnaire révolutionnaire ou dictateur impitoyable ? Sa mort, en tout cas, a scellé le destin d’une Union Soviétique qui allait connaître une transformation radicale sous l’ère stalinienne.

En 1927, l’Union soviétique traverse une période de transformations et de luttes internes profondes. L’exclusion de Léon Trotski du Parti communiste en novembre de cette année incarne un tournant décisif dans l'histoire de l'URSS. Ancien compagnon de Lénine et figure majeure de la révolution d’Octobre, Trotski s'était progressivement retrouvé en désaccord avec la ligne politique de Staline, alors en pleine ascension. Ce bannissement marque la fin de son influence directe sur le parti et annonce la consolidation d’un régime autoritaire sous Staline. Cet événement reflète les tensions idéologiques et politiques qui agitent le pays, symbolisant la répression croissante des voix dissidentes.

Contexte et montée des tensions au sein du Parti communiste

Les débats idéologiques au sein de l'URSS

Dans les années 1920, après la mort de Lénine, le Parti communiste connaît des luttes de pouvoir autour de l'orientation politique à adopter. Trotski, défenseur de la « révolution permanente » et critique de la bureaucratie croissante, se heurte à Staline, partisan de la « construction du socialisme dans un seul pays ». Ces divergences marquent un profond désaccord sur la manière de mener la transition socialiste en URSS.

La marginalisation progressive de Trotski

Au fil des années, Staline parvient à renforcer son influence dans le parti, s’alliant successivement avec d’autres dirigeants pour isoler Trotski. Dès 1925, Trotski est écarté de son poste de Commissaire du Peuple aux Affaires militaires. Les pressions s’accentuent, et il est progressivement relégué à la périphérie du pouvoir. En 1927, ses critiques et son opposition à Staline sont considérées comme des menaces directes à l'unité du parti, ouvrant la voie à son exclusion définitive.

L'exclusion de Trotski et ses conséquences politiques

Le bannissement de Trotski en novembre 1927

En novembre 1927, lors du XVe Congrès du Parti communiste, la décision est prise d’exclure Trotski et ses partisans, connus sous le nom de « gauche trotskiste ». Cette décision, approuvée par une majorité des membres du parti, vise à éliminer toute opposition à la ligne officielle de Staline. Trotski est contraint de s’exiler à Alma-Ata, en Asie centrale, avant d’être expulsé d’URSS en 1929.

La répression des opposants politiques

L’exclusion de Trotski marque le début d’une série de purges visant à éliminer toute opposition réelle ou perçue. Les anciens camarades de Trotski sont surveillés, intimidés, et certains d’entre eux seront même exécutés dans les années suivantes. La mainmise de Staline sur le Parti communiste et les organes de pouvoir devient de plus en plus absolue, transformant progressivement le régime en une dictature.

Héritage et influence de l’idéologie trotskiste

La diffusion des idées de Trotski en exil

Malgré son exclusion et son exil, Trotski continue à défendre ses idées et à critiquer Staline depuis l’étranger. Il fonde la Quatrième Internationale en 1938, dans l'espoir de poursuivre son projet de révolution permanente. Ses écrits influencent de nombreux mouvements socialistes et communistes à travers le monde, formant un courant trotskiste qui perdurera bien après sa mort.

Trotski, symbole de l’opposition à Staline

Avec son exclusion, Trotski devient progressivement un symbole d’opposition au stalinisme, incarnant l'idéal d'une révolution prolétarienne mondiale et l’opposition à la répression interne. Son destin tragique — assassiné au Mexique en 1940 par un agent stalinien — accentue cette symbolique et en fait une figure historique de la lutte contre les dérives autoritaires du communisme en URSS.

Fin d'une époque au sein du Parti communiste de l'URSS

L’exclusion de Léon Trotski en 1927 est bien plus qu’un simple événement politique : elle marque un point de rupture au sein du Parti communiste et de l’histoire soviétique. Cette décision illustre les luttes de pouvoir intenses qui ont façonné le régime stalinien et jeté les bases d’un système répressif et centralisé. Trotski, par sa pensée et son opposition, a laissé une empreinte durable dans le socialisme international, devenant un modèle de résistance idéologique face à la dictature émergente en URSS.

Grigori Raspoutine est l'une des figures les plus intrigantes et controversées de la Russie impériale. Ce moine mystique, venu des profondeurs de la Sibérie, est parvenu à s'introduire dans les cercles les plus proches de la famille impériale Romanov grâce à ses prétendus dons de guérisseur. Sa proximité avec la tsarine Alexandra et son influence sur les affaires de l'État en plein cœur de la Première Guerre mondiale ont éveillé la méfiance et la colère de nombreux membres de la noblesse et de la politique russe. Perçu par certains comme un homme saint, mais par d'autres comme un manipulateur dépravé, Raspoutine a attiré autant d'adoration que de haine. Cette haine atteignit son apogée en décembre 1916, lorsqu'un groupe de conspirateurs décida de l'assassiner à Saint-Pétersbourg. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à ce meurtre, sur la vie de Raspoutine et sur les répercussions de sa disparition dans une Russie au bord de la révolution.

Grigori Raspoutine, le Mystérieux Moine

Les Origines Humble de Raspoutine

Grigori Raspoutine est né en 1869 dans le village sibérien de Pokrovskoïe. Enfant de paysans, il vécut une jeunesse modeste avant de connaître une transformation spirituelle qui le conduisit à un rôle influent dans la Russie impériale.

L’Ascension vers la Cour Impériale

Devenu mystique et guérisseur autoproclamé, Raspoutine gagna en notoriété grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison. En 1905, il fut présenté à la famille impériale par des figures influentes de la société russe, notamment pour soigner le tsarévitch Alexis, fils du Tsar Nicolas II, atteint d'hémophilie.

L'Influence Croissante de Raspoutine

Raspoutine devint rapidement un conseiller privilégié de la famille impériale, et en particulier de la tsarine Alexandra. Il obtint une influence politique notable, suscitant la colère et les soupçons de la noblesse et des politiciens.

Le Pouvoir et la Déchéance

Un Homme Détesté par l'Aristocratie

À mesure que son influence grandissait, Raspoutine se fit de nombreux ennemis. L'aristocratie et les hauts responsables politiques voyaient en lui une menace pour l'État, le considérant comme un homme corrompu qui manipulait la famille impériale à des fins personnelles.

L’Empoisonnement de la Société Russe

Le comportement de Raspoutine, entre mysticisme et débauche, scandalisait. Il était accusé d’orgies, d’alcoolisme, et de semer le chaos dans la politique russe. Pour la noblesse, il devenait clair que son élimination était essentielle pour sauver l’empire en pleine tourmente politique.

L’Empire en Crise

En pleine Première Guerre mondiale, la Russie était sur le point de s'effondrer sous le poids des défaites militaires, des pénuries et des révoltes populaires. Beaucoup voyaient en Raspoutine un des responsables indirects de cette crise, en raison de son influence sur la famille impériale.

Le Complot pour Éliminer Raspoutine

Les Conspirateurs

En décembre 1916, un groupe de nobles russes décida qu'il était temps de mettre fin à l'influence néfaste de Raspoutine. Le prince Félix Ioussoupov, l’un des hommes les plus riches de Russie, fut à la tête du complot, accompagné de Vladimir Pourichkevitch, un politicien ultra-nationaliste, et du grand-duc Dmitri Pavlovitch, cousin du Tsar.

La Nuit Fatidique : 16-17 décembre 1916

Raspoutine fut invité au palais de Ioussoupov sous le prétexte d'une soirée conviviale. Les conspirateurs avaient planifié de l'empoisonner à l’aide de cyanure dissimulé dans des gâteaux et du vin. Cependant, contre toute attente, Raspoutine sembla résister au poison, ce qui renforça encore son aura mystique.

Le Meurtre de Raspoutine

Tentative d'Empoisonnement et Résistance Inexplicable

Malgré l’absorption du cyanure, Raspoutine resta conscient, ce qui déstabilisa les conspirateurs. Face à l’échec de l'empoisonnement, Ioussoupov se résolut à utiliser une arme à feu et tira plusieurs fois sur lui, le croyant mort.

La Résurrection et la Fuite

Selon les récits, Raspoutine se serait relevé après avoir été abattu, et tenta de fuir en titubant à travers la cour enneigée du palais. Ce qui suivit reste encore entouré de mystère, mais les conspirateurs finirent par l’achever en le battant et en lui tirant une dernière balle à bout portant.

Le Corps Jeté dans la Neva

Pour s'assurer de sa mort, les assassins jetèrent le corps de Raspoutine dans la rivière Neva, où il fut retrouvé plusieurs jours plus tard. Une autopsie révéla qu’il aurait pu être encore en vie au moment où il fut immergé, même si les circonstances exactes de sa mort sont controversées.

Les Conséquences Immédiates

La Réaction de la Tsarine Alexandra

La tsarine Alexandra fut dévastée par la mort de Raspoutine, qu'elle voyait comme un protecteur mystique de son fils et de l’empire. Elle accusa la noblesse et les conspirateurs de trahison, mais la guerre et les troubles intérieurs empêchèrent toute vengeance directe.

Un Meurtre Inutile ?

Ironiquement, la mort de Raspoutine n’apporta aucun répit à la Russie. Moins de trois mois après son assassinat, la Révolution de Février éclata, menant à l'abdication du Tsar Nicolas II et à l'effondrement de la dynastie Romanov. Le meurtre de Raspoutine n’aura donc pas pu empêcher la chute inévitable de l’Empire russe.

L'Héritage de Raspoutine

Légende ou Réalité ?

Raspoutine est resté une figure énigmatique et controversée. De nombreux mythes ont entouré sa vie et sa mort, amplifiant son aura de mystique invincible. Ses prétendus pouvoirs et sa survie après de nombreuses tentatives de meurtre ont alimenté les récits surnaturels.

Un Homme Symbole de la Fin d'une Ère

Le meurtre de Raspoutine a été perçu par beaucoup comme l’un des derniers événements marquants avant la chute de la Russie impériale. Il est devenu un symbole de l’effondrement de l’ancien ordre et de l’émergence d'une ère de chaos et de révolution.

Une Mort Enveloppée de Mystère

Le meurtre de Grigori Raspoutine à Saint-Pétersbourg est un épisode emblématique de la fin tragique de la dynastie Romanov. Figure controversée, à la fois adoré et haï, Raspoutine a marqué l'histoire russe par son influence sur la famille impériale et son assassinat spectaculaire. Bien que sa disparition n’ait pas réussi à sauver la Russie de la révolution, elle symbolise le désespoir et la confusion de la société russe à la veille d'un bouleversement majeur. Le mystère entourant sa mort, et sa résilience face aux multiples tentatives d'assassinat, continue de fasciner historiens et écrivains, faisant de lui une figure à la frontière du mythe et de la réalité.

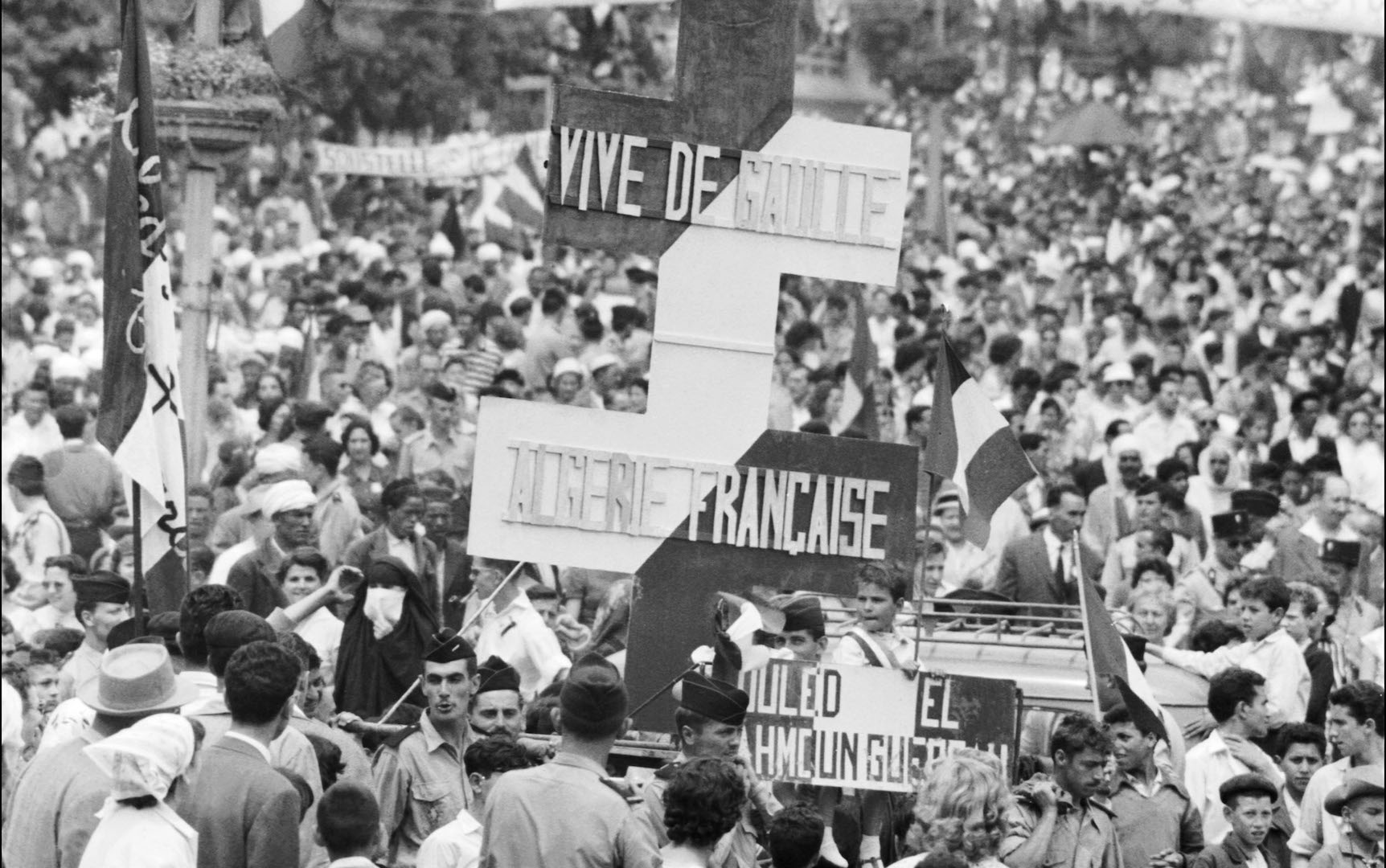

La naissance du Front de Libération Nationale (FLN) le 1er novembre 1954 représente un moment crucial dans l’histoire de l’Algérie et de son combat pour l’indépendance. En réponse à plus de 130 ans de colonisation française, ce mouvement devient le principal acteur de la lutte pour la libération nationale. Le FLN ne se contente pas de revendiquer l’indépendance, mais incarne également les aspirations d’un peuple en quête de dignité, d’identité et de justice sociale. Cet article explore les origines, la formation et l'impact du FLN sur le processus d'indépendance de l'Algérie.

Contexte Historique

L’occupation française de l’Algérie

L’Algérie est colonisée par la France en 1830, ce qui marque le début d’une longue période de domination coloniale. Pendant plus d’un siècle, le peuple algérien souffre de discriminations raciales, économiques et culturelles. Les politiques d’assimilation et de dépossessions des terres exacerbent le mécontentement et nourrissent des aspirations nationalistes au sein de la population.

Les mouvements nationalistes antérieurs

Dans les années précédant la formation du FLN, plusieurs mouvements nationalistes émergent en Algérie. Le Parti du Peuple Algérien (PPA) et l’Association des Élus Algériens (AEE) s’efforcent de revendiquer des droits pour les Algériens, mais leurs efforts sont souvent réprimés par l’administration coloniale. Ces mouvements contribuent à éveiller la conscience nationale et à préparer le terrain pour un mouvement plus structuré et radical.

La Formation du FLN

La conférence de la Soummam

En 1954, plusieurs leaders nationalistes, dont Ahmed Ben Bella, sont conscients de la nécessité d'unir leurs forces pour mener un combat plus efficace contre le colonialisme. Ils organisent la conférence de la Soummam, qui fixe les bases d'un mouvement unifié pour la libération nationale. Le FLN est officiellement créé le 1er novembre 1954, marquant le début d’une lutte armée contre l’occupant français.

Le programme du FLN

Le FLN adopte un programme qui prône la lutte pour l’indépendance, la justice sociale et l’unité nationale. Ce programme se base sur la nécessité de mobiliser le peuple algérien autour de l’idée d’une nation souveraine, libre de toute domination. Le FLN se positionne également comme un mouvement représentant toutes les couches sociales, cherchant à inclure les paysans, les ouvriers et les intellectuels dans son combat.

La Lutte Armée et la Résistance

Le déclenchement de la guerre

Le 1er novembre 1954, le FLN lance une série d’attaques contre des cibles militaires et administratives françaises à travers l’Algérie. Ce jour marque le début de la guerre d'Algérie, qui durera jusqu’en 1962. Les actions du FLN visent à établir une présence militaire dans tout le pays et à démontrer que le peuple algérien est déterminé à lutter pour son indépendance.

La répression française

La réaction de l'État français est brutale. Le gouvernement lance une répression sévère, mobilisant des milliers de soldats et utilisant des techniques de contre-insurrection. La guerre d'Algérie se transforme en un conflit brutal, marqué par des atrocités des deux côtés, mais également par la résistance acharnée du peuple algérien. Le FLN réussit à organiser des réseaux de soutien, des opérations militaires et à établir un rapport de force.

L’Internationalisation du Conflit

Le soutien international

Au fur et à mesure que la guerre se prolonge, le FLN parvient à internationaliser la question algérienne. Il attire l’attention de l’opinion publique mondiale sur la lutte du peuple algérien pour l’indépendance. De nombreux pays et organisations de gauche, notamment en Afrique et en Asie, apportent leur soutien au FLN, renforçant ainsi sa légitimité sur la scène internationale.

La conférence de la paix d’Evian

Les années 1960 voient la pression internationale croissante sur le gouvernement français pour qu’il mette fin à la guerre. Après plusieurs tentatives de négociations, la conférence de paix d’Evian est convoquée en 1962. Les accords qui en résultent mettent fin à la guerre et ouvrent la voie à l’indépendance de l’Algérie.

L’Héritage du FLN

La proclamation de l’indépendance

Le 5 juillet 1962, l’Algérie est officiellement déclarée indépendante. Le FLN, ayant joué un rôle central dans ce processus, devient le principal parti politique du pays. Ahmed Ben Bella est élu comme le premier président de l'Algérie indépendante, symbolisant la victoire des aspirations nationalistes.

Les défis post-indépendance

Malgré la victoire, l’Algérie fait face à de nombreux défis post-indépendance. La construction d'un État-nation, la gestion des tensions internes et l’établissement d’une économie autonome sont des tâches difficiles. Le FLN, devenu un parti unique, doit également faire face à des critiques croissantes sur sa gouvernance et son approche autoritaire.

Un Tournant dans la Lutte pour l’Indépendance de l’Algérie

La naissance du Front de Libération Nationale le 1er novembre 1954 est un tournant majeur dans l’histoire de l’Algérie. En unissant les forces nationalistes pour mener une lutte armée contre le colonialisme français, le FLN incarne les aspirations d’un peuple en quête de liberté et de dignité. Son héritage, bien que complexe, continue d'influencer la politique algérienne contemporaine. Le FLN reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et un acteur central dans la construction de l'identité nationale algérienne.

Le soulèvement de Wuchang, qui a eu lieu le 10 octobre 1911, marque le début de la Révolution Xinhai, un tournant majeur dans l'histoire de la Chine. Cet événement est le point de départ d'une série de révoltes qui mèneront à la chute de la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale de Chine. Cette révolution est un moment charnière qui symbolise les aspirations d'un peuple en quête de modernité et de changement, mettant fin à plus de deux millénaires de régime impérial. Cet article explore les origines, les événements et les conséquences du soulèvement de Wuchang ainsi que son impact sur la Chine moderne.

Le Début de la Révolution Xinhai

La dynastie Qing et ses défis

La dynastie Qing, établie en 1644, a dominé la Chine pendant près de trois siècles. Cependant, au début du XXe siècle, elle est confrontée à de nombreux défis, notamment des problèmes économiques, sociaux et politiques. Les échecs militaires, en particulier lors des guerres de l'Opium et de la guerre sino-japonaise, ont affaibli la légitimité du régime. Le mécontentement grandissant des élites intellectuelles et des classes populaires vis-à-vis de la corruption, de la pauvreté et de la domination étrangère contribue à la montée du nationalisme.

Les mouvements réformistes et révolutionnaires

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs mouvements réformistes émergent en Chine, prônant la modernisation et des réformes politiques. Des figures telles que Liang Qichao et Sun Yat-sen commencent à plaider pour un changement radical du système impérial. La création de la Ligue jurée en 1905, une organisation révolutionnaire visant à renverser la dynastie Qing, marque une étape clé dans l'organisation du mouvement révolutionnaire. Les idées républicaines commencent à se répandre, incitant la population à aspirer à un gouvernement du peuple.

Le Soulèvement de Wuchang

Les événements du 10 octobre 1911

Le 10 octobre 1911, un groupe de révolutionnaires en désaccord avec le régime impérial se soulève à Wuchang, la capitale de la province de Hubei. Le soulèvement commence par une explosion accidentelle dans une caserne d'artillerie, ce qui attire l'attention des autorités et des soldats. Les révolutionnaires profitent de la confusion pour attaquer les installations gouvernementales. En quelques heures, ils réussissent à prendre le contrôle de la ville. Cet événement devient le déclencheur de la Révolution Xinhai, incitant d'autres provinces à se joindre au mouvement.

La propagation de la révolte

Suite au soulèvement de Wuchang, plusieurs provinces, notamment Hunan, Jiangxi et Guangdong, se soulèvent à leur tour contre le régime Qing. Les autorités, incapables de réprimer ces révoltes, voient leur pouvoir s'effondrer progressivement. Le mouvement révolutionnaire gagne en ampleur et en soutien populaire, et des armées provinciales se forment pour soutenir la cause républicaine.

Les Conséquences du Soulèvement

La chute de la dynastie Qing

Le soulèvement de Wuchang et les révoltes qui s'ensuivent entraînent la chute rapide de la dynastie Qing. Le 12 février 1912, l'empereur Puyi abdique, mettant ainsi fin à plus de 2 000 ans de règne impérial. Ce moment historique marque la fin de l'ère des dynasties en Chine et ouvre la voie à la création d'une république.

La fondation de la République de Chine

Le 1er janvier 1912, la République de Chine est officiellement proclamée, avec Sun Yat-sen comme son premier président par intérim. Cependant, la transition vers un gouvernement stable est difficile. Des rivalités internes entre différents factions politiques, ainsi que la résistance des seigneurs de guerre, compliquent la situation et rendent la période post-révolutionnaire instable.

L'Héritage de la Révolution Xinhai

Un tournant dans l'histoire chinoise

Le soulèvement de Wuchang et la Révolution Xinhai représentent un moment clé dans l'histoire moderne de la Chine. Il illustre la volonté du peuple chinois de se libérer du régime impérial et d'aspirer à la démocratie et à la modernité. Cet événement pave la voie à d'autres mouvements révolutionnaires et à des réformes qui façonneront l'avenir du pays.

L'impact sur la politique chinoise

La Révolution Xinhai inspire des générations de révolutionnaires et de leaders politiques, notamment le Parti communiste chinois. Les idées républicaines et nationalistes continuent d’influencer la politique chinoise, même après la guerre civile et l’établissement de la République populaire de Chine en 1949.

La chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine

Le soulèvement de Wuchang du 10 octobre 1911 est un jalon historique qui marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour la Chine. Les événements qui en découlent entraînent la chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine, ouvrant la voie à des changements sociaux et politiques majeurs. En tant que symbole de la lutte du peuple chinois pour la liberté et la modernité, le soulèvement de Wuchang demeure gravé dans la mémoire collective du pays et continue d'inspirer des mouvements pour la démocratie et le changement à travers le monde.

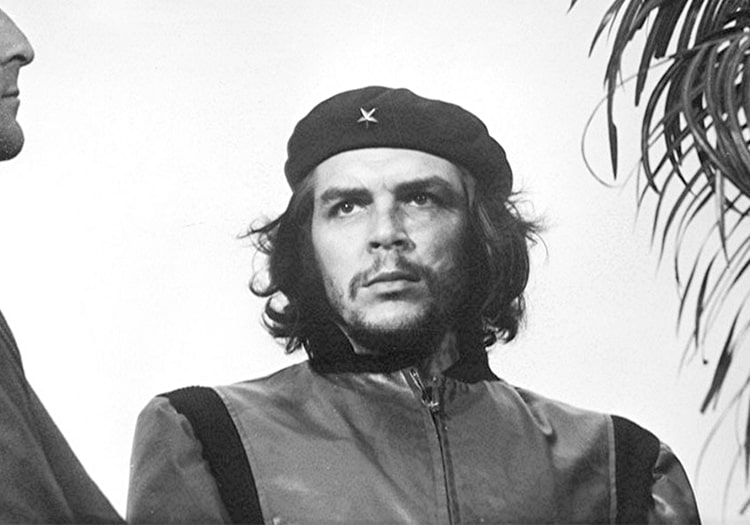

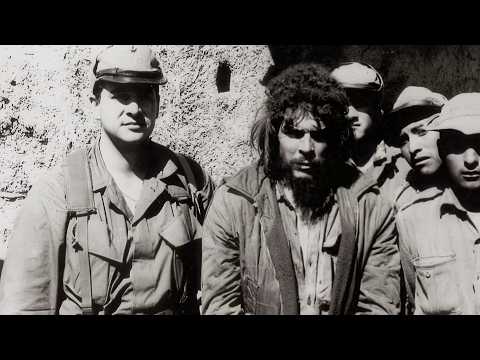

La capture de Ernesto "Che" Guevara en Bolivie, survenue le 8 octobre 1967, constitue un moment emblématique de l'histoire révolutionnaire du XXe siècle. Figure de proue du mouvement révolutionnaire latino-américain, le Che a mené des luttes armées dans plusieurs pays, prônant l'idée de la lutte contre l'impérialisme et la promotion du socialisme. Sa capture et son exécution par les forces boliviennes ont suscité un immense intérêt et une grande controverse, renforçant sa légende et son statut de martyr de la révolution. Cet article explore les circonstances entourant sa capture, ses implications politiques et l'héritage durable du Che.

Contexte Historique et Idéologique

La Révolution cubaine

Ernesto Guevara, médecin argentin de formation, devient l’un des principaux leaders de la Révolution cubaine, qui renverse le régime de Fulgencio Batista en 1959. Sous la direction de Fidel Castro, Guevara joue un rôle clé dans la consolidation du nouveau gouvernement révolutionnaire, devenant ministre de l'Industrie et symbole de la lutte contre l'impérialisme américain. Sa vision marxiste-léniniste l’amène à croire en la nécessité d’une révolution armée pour instaurer le socialisme dans d'autres pays d'Amérique latine.

La théorie de la guérilla

Après avoir quitté Cuba en 1965, Guevara s'engage dans une série d'initiatives révolutionnaires à travers le monde, convaincu que la lutte armée pouvait s’étendre à d’autres nations. Son livre "La guerre de guérilla", publié en 1960, prône l'idée que les paysans peuvent être mobilisés pour renverser les gouvernements oppressifs. Il choisit la Bolivie comme théâtre de sa prochaine opération, considérant que le pays était un point stratégique pour une révolution continentale.

La Campagne Bolivienne

Les débuts de la guérilla

En novembre 1966, Guevara arrive en Bolivie avec un petit groupe de guérilleros, espérant établir un mouvement révolutionnaire qui pourrait s’étendre à toute l’Amérique latine. Cependant, ses efforts se heurtent à des difficultés considérables, notamment le manque de soutien local et la répression de l'armée bolivienne, renforcée par les États-Unis. Malgré cela, Guevara et ses partisans commencent une série d'actions armées dans la région de la Sierra de la Laguna.

L'isolement et les défis

Au fil des mois, la campagne de Guevara devient de plus en plus isolée. Le manque de ressources, la difficulté de recruter des paysans et les erreurs stratégiques contribuent à l’échec de son opération. En mars 1967, l'armée bolivienne, soutenue par la CIA, intensifie ses efforts pour traquer les guérilleros. Le Che est confronté à des défis logistiques et à une série de revers militaires, tandis que son groupe se réduit progressivement.

La Capture de Che Guevara

La traque des guérilleros

Le 8 octobre 1967, après plusieurs mois de combats, l'armée bolivienne localise le campement de Guevara grâce à des informations fournies par des paysans et des soldats capturés. Une opération militaire est lancée dans la région de La Higuera, où Guevara et une poignée de ses hommes tentent de s'échapper. Le Che est capturé lors d'un échange de tirs avec les forces boliviennes, et il est blessé à la jambe.

L'arrestation et les interrogatoires

Après sa capture, Guevara est amené dans une école de La Higuera, où il est interrogé par des officiers boliviens et des agents de la CIA. Malgré les sévices et la pression, il maintient sa dignité et refuse de donner des informations sur ses camarades ou ses opérations. Sa popularité et son statut de héros de la révolution deviennent évidents, même dans les moments les plus sombres de sa détention.

L'Exécution de Che Guevara

Les circonstances de l'exécution

Le 9 octobre 1967, en dépit des appels à la clémence et à un procès équitable, le gouvernement bolivien, sous la pression des États-Unis, décide d'exécuter Guevara. À l’aube, il est sommairement condamné à mort par le lieutenant-colonel Roberto Quintanilla, le commandant de la mission bolivienne de lutte contre la guérilla. Le Che est abattu dans une salle de classe, mettant un terme à sa vie, mais non à sa légende.

Les réactions internationales

L'exécution de Che Guevara provoque une onde de choc à l'échelle mondiale. Les mouvements révolutionnaires et de gauche dans de nombreux pays expriment leur indignation et leur solidarité envers Guevara, qui devient un symbole de la lutte contre l’impérialisme et l’oppression. Sa mort est perçue comme un martyr de la cause révolutionnaire, galvanisant des générations futures d'activistes.

L'Héritage de Che Guevara

Une figure emblématique de la lutte révolutionnaire

L'image de Che Guevara, immortalisée par la célèbre photographie de Alberto Korda, est devenue un symbole universel de la révolte et de la résistance. Son idéal de justice sociale et de lutte contre l'injustice inspire encore de nombreux mouvements à travers le monde. Le Che est célébré non seulement comme un révolutionnaire, mais aussi comme un héros populaire.

La vision du Che et ses conséquences

Les idées et la vision de Guevara continuent de susciter des débats passionnés. Son engagement en faveur de la lutte armée et de la guérilla est critiqué par certains, tandis que d'autres louent sa passion pour l'égalité et la justice sociale. Les débats sur son héritage soulignent la complexité de son personnage, à la fois admiré et controversé.

Un Événement Marquant de l’Histoire Révolutionnaire

La capture et l'exécution de Che Guevara en Bolivie restent des événements marquants du XXe siècle, illustrant la lutte pour l'indépendance et la justice sociale dans un contexte de guerre froide et d'impérialisme. En devenant un martyr, le Che a transcendé son rôle de révolutionnaire pour devenir une icône mondiale, inspirant des luttes pour la liberté et l'égalité dans le monde entier. Son héritage continue de résonner, rappelant que la quête pour la justice sociale et la résistance contre l'oppression demeurent des combats d'actualité.

Le 9 octobre 1967, Ernesto "Che" Guevara, figure emblématique de la révolution cubaine et symbole de la lutte contre l'impérialisme, est capturé et exécuté par l'armée bolivienne, avec le soutien de la CIA. Sa mort, qui marque la fin d’un mythe révolutionnaire, a scellé son destin en tant que figure légendaire. Cet article retrace les derniers jours du Che, de sa campagne infructueuse en Bolivie à son exécution, en examinant ses motivations, ses échecs et son héritage.

Le Contexte Révolutionnaire de Che Guevara

La Révolution Cubaine et l’Expansion Révolutionnaire

Après avoir contribué à la victoire de la révolution cubaine en 1959 aux côtés de Fidel Castro, Che Guevara est rapidement devenu une figure centrale du gouvernement cubain. Ministre de l'Industrie, il prône une politique d'industrialisation rapide et un modèle de développement basé sur la solidarité socialiste. Cependant, le Che aspire à plus qu’une réussite cubaine. Il veut exporter la révolution dans le reste du monde, particulièrement en Amérique latine, où il voit un potentiel pour une lutte armée contre l’impérialisme.

Après avoir quitté ses fonctions à Cuba en 1965, il disparaît de la scène publique pendant plusieurs mois. Lorsqu’il réapparaît, c’est pour poursuivre son rêve révolutionnaire en conduisant des guerres de libération en Afrique et en Amérique du Sud.

Le Choix de la Bolivie : Un Pari Risqué

En 1966, Che Guevara choisit la Bolivie pour tenter d’instaurer une révolution communiste. La Bolivie est alors dirigée par le général René Barrientos, un régime militaire pro-américain. Guevara estime que la Bolivie est stratégiquement située pour provoquer une révolution continentale, avec une population paysanne qu’il espère mobiliser contre l'élite dirigeante et les intérêts américains. Cependant, le choix de la Bolivie s’avère un pari risqué. Contrairement à Cuba, où la guérilla avait trouvé un soutien populaire massif, les conditions en Bolivie sont bien plus difficiles.

La Campagne de Guérilla en Bolivie

La Formation de l’Armée de Libération Nationale (ELN)

Arrivé en Bolivie sous une fausse identité à la fin de 1966, Che Guevara commence à organiser un groupe de guérilleros appelé l’Armée de Libération Nationale (ELN). Composé d’une trentaine de combattants, le groupe inclut des révolutionnaires cubains et des boliviens. Leur plan est de former une base dans les montagnes boliviennes, où ils pourront recruter et former des paysans pour une guerre de longue durée contre le régime.

Cependant, plusieurs problèmes surviennent rapidement. Les paysans boliviens, pour la plupart pauvres et préoccupés par leurs besoins immédiats, ne se joignent pas massivement à la cause révolutionnaire. De plus, le gouvernement bolivien, soutenu par les États-Unis et la CIA, surveille de près les mouvements du Che et de son groupe.

Les Échecs Logistiques et les Révélations

Le terrain montagneux, les conditions climatiques difficiles et le manque de ressources affaiblissent rapidement la guérilla. L’ELN souffre de pénuries alimentaires et médicales, et ses communications avec Cuba sont coupées. En outre, les autorités boliviennes sont informées de la présence de Guevara dans le pays dès la découverte de son journal de campagne, ce qui permet à l’armée bolivienne de concentrer ses efforts sur l’éradication de sa force révolutionnaire.

Le soutien espéré des paysans locaux ne se matérialise pas, et les guérilleros se retrouvent isolés. À la différence de la campagne cubaine, où le Che avait pu compter sur le soutien des villageois et des alliés locaux, ici il fait face à une hostilité, voire à une indifférence générale de la population.

La Capture de Che Guevara

La Bataille de Quebrada del Yuro

Le 8 octobre 1967, après des mois de combats infructueux, Che Guevara et ses derniers compagnons sont localisés par l’armée bolivienne dans la région de Quebrada del Yuro, une gorge montagneuse dans le sud de la Bolivie. Les forces boliviennes, équipées et entraînées par les États-Unis, encerclent rapidement les guérilleros. Après une brève confrontation, Guevara est capturé, blessé à la jambe, mais vivant.

L’arrestation du Che est une victoire majeure pour le gouvernement bolivien, mais aussi pour les Américains, qui avaient déployé d’importants moyens pour traquer Guevara en raison de ses activités révolutionnaires anti-impérialistes.

L’Interrogatoire et l’Exécution

Après sa capture, Guevara est conduit dans une école abandonnée du village de La Higuera, où il est gardé prisonnier pendant une nuit. Les autorités boliviennes, en concertation avec la CIA, décident rapidement de l’exécuter, par crainte que son procès ne devienne une plateforme pour la propagande révolutionnaire.

Le 9 octobre 1967, le Che est exécuté sommairement par un sergent bolivien, Mario Terán, sur ordre du commandement militaire. Avant de mourir, il prononce ses dernières paroles : "Tirez, n’ayez pas peur, vous allez tuer un homme". Son corps est exposé à la vue du public à Vallegrande, où des photos sont prises pour prouver sa mort, avant que son cadavre ne soit secrètement enterré dans un lieu inconnu, qui ne sera redécouvert qu'en 1997.

Les Conséquences Immédiates et l’Héritage de Che Guevara

Réaction Internationale et Propagation du Mythe

La mort de Che Guevara choque le monde entier. Pour beaucoup, il devient un martyr de la cause révolutionnaire. À Cuba, Fidel Castro organise des cérémonies commémoratives pour honorer son camarade, tandis que des mouvements de guérilla à travers le monde adoptent son image comme symbole de la résistance.

Les images de son cadavre, étalé sur une civière les yeux ouverts, sont comparées à des représentations du Christ, renforçant ainsi l'idée d'une figure sacrifiée pour ses idéaux. Ironiquement, sa mort accélère la propagation de son mythe à l’échelle mondiale, transformant un échec militaire en triomphe idéologique.

L'Héritage Révolutionnaire et Idéologique

Le visage du Che, immortalisé par la célèbre photographie d’Alberto Korda, devient un emblème de la révolution, du défi à l’autorité et de la lutte pour la justice sociale. Bien que ses tentatives de déclencher des insurrections armées en Afrique et en Amérique du Sud aient échoué, son engagement inébranlable pour ses idéaux inspire des générations de militants, de la guérilla marxiste à la contre-culture des années 1960 et 1970.

L'image du Che continue de diviser : pour certains, il représente l’incarnation de la liberté et de la révolte contre l’oppression, tandis que pour d'autres, il symbolise un révolutionnaire impitoyable, prêt à recourir à la violence pour imposer ses idéaux politiques.

La Redécouverte et la Renaissance du Che

La Redécouverte de sa Sépulture

Pendant des décennies, le lieu de sépulture de Guevara est resté un mystère. Ce n’est qu’en 1997, après des années de recherche, que son corps est retrouvé dans une fosse commune à Vallegrande, en Bolivie. Ses restes sont rapatriés à Cuba, où ils sont enterrés avec les honneurs dans un mausolée à Santa Clara, la ville qu’il avait aidée à libérer pendant la révolution cubaine.

Che Guevara dans la Culture Populaire et Politique

Aujourd'hui, Che Guevara est plus qu'un simple personnage historique. Il est un symbole universel. Son image est utilisée dans le marketing, le militantisme, et même dans des contextes détournés de son engagement politique. Malgré cette popularisation parfois controversée, l’impact de ses idées et de sa figure reste intact dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde. Le débat sur son héritage se poursuit, oscillant entre admiration pour ses idéaux et critiques de ses méthodes.

Fin tragique d’une carrière révolutionnaire passionnée

Les derniers jours de Che Guevara, du rêve révolutionnaire en Bolivie à son exécution, marquent la fin tragique d’une carrière révolutionnaire passionnée, mais aussi l’émergence d’une légende durable. Le Che, en échouant à réaliser une révolution en Bolivie, a paradoxalement immortalisé son message et sa lutte. Sa mort a fait de lui un martyr de la cause révolutionnaire, assurant que son image et ses idéaux survivraient bien au-delà de sa disparition physique, faisant de lui une icône intemporelle de la rébellion et