Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Dynastie

Le 14 mai 1610, la France bascule brutalement dans l'incertitude. En plein cœur de Paris, le roi Henri IV, surnommé le « Bon Roi Henri », est assassiné par un fanatique catholique, François Ravaillac. Cet événement marque l’un des tournants les plus dramatiques de l’histoire politique française, mettant fin au règne de celui qui avait pacifié un royaume divisé par les guerres de religion.

Un roi entre réformes et tensions religieuses

Henri IV, le roi de la paix et du compromis

Henri IV, premier roi de la branche des Bourbons, monte sur le trône en 1589 après des décennies de guerres de religion entre catholiques et protestants. Ancien protestant lui-même, il se convertit au catholicisme en 1593 dans un geste politique célèbre, résumé par sa phrase apocryphe : « Paris vaut bien une messe ». Il signe l'Édit de Nantes en 1598, accordant aux protestants la liberté de culte dans certaines régions. Cet édit fait de lui un roi pragmatique et visionnaire, mais également une cible pour les extrémistes.

Un royaume toujours sous tension

Malgré la paix relative instaurée par l’édit, les tensions religieuses persistent. Certains catholiques radicaux ne pardonnent pas à Henri IV son passé huguenot, tandis que des protestants le jugent opportuniste. Le roi gouverne cependant avec efficacité, relançant l’économie, réformant les finances publiques, développant les infrastructures et réduisant la dette. Il prépare également une guerre contre les Habsbourg, ce qui accentue les tensions.

François Ravaillac : un fanatique en quête de mission divine

Un profil trouble

François Ravaillac, né en 1578 à Angoulême, est issu d’une famille modeste. Profondément religieux, il est hanté par des visions mystiques et persuadé d’être investi d’une mission divine. Il tente d’entrer dans les ordres, mais est rejeté à plusieurs reprises à cause de son comportement instable.

Une obsession pour Henri IV

Ravaillac développe une obsession contre le roi, qu’il accuse de vouloir faire la guerre au pape et de trahir la foi catholique. Après plusieurs tentatives pour approcher Henri IV, il décide d’agir. Il arrive à Paris en mai 1610, résolu à tuer le roi.

Le 14 mai 1610 : le jour fatidique

Une opportunité tragique

Ce jour-là, Henri IV doit se rendre à l’Arsenal pour visiter son ministre Sully. Les rues étant encombrées, le carrosse royal est contraint de s’arrêter rue de la Ferronnerie, près des Halles. C’est là que François Ravaillac, armé d’un couteau, profite de l’ouverture du carrosse pour frapper.

Un meurtre en plein cœur de Paris

Ravaillac frappe le roi de deux coups de couteau, l’un au thorax, l’autre au cœur. Henri IV meurt rapidement dans son carrosse, sans avoir pu se défendre. L’émotion est immédiate dans la capitale. Paris est sidéré. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.

L’arrestation et l’exécution de Ravaillac

Un procès rapide

Ravaillac est immédiatement arrêté, couvert de sang. Il déclare avoir agi seul, poussé par sa conscience religieuse. Le procès est rapide. Les autorités veulent éviter la panique ou une nouvelle flambée de violence.

Un supplice exemplaire

Le 27 mai 1610, Ravaillac est exécuté place de Grève à Paris. Son supplice est particulièrement cruel : écartelé vif après avoir été brûlé au soufre et mutilé. Ce châtiment spectaculaire vise à dissuader d’autres fanatiques.

Les conséquences politiques immédiates

La régence de Marie de Médicis

À la mort d’Henri IV, son fils Louis XIII n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. Elle est influencée par les cercles catholiques conservateurs et écarte rapidement les proches d’Henri IV, comme Sully.

Un retour en arrière

La régence marque une rupture avec les politiques réformatrices d’Henri IV. Les tensions religieuses se ravivent, la noblesse tente de regagner son influence, et les finances publiques se dégradent à nouveau. La France entre dans une période de troubles qui ne prendra fin qu’avec le règne personnel de Louis XIII et l’arrivée du cardinal Richelieu.

Héritage et mémoire d’un roi assassiné

Le mythe du « Bon Roi Henri »

Henri IV reste dans la mémoire collective comme un roi proche du peuple, soucieux de la paix et du bien-être de ses sujets. Des légendes entourent sa personne, comme celle de la « poule au pot » chaque dimanche pour chaque Français. Son assassinat renforce cette image d’un roi juste et aimé, fauché dans la fleur de l’âge.

Une France marquée à jamais

Le régicide du 14 mai 1610 a marqué un tournant. Il a révélé les fractures profondes de la société française et la fragilité du pouvoir monarchique. Il a aussi initié une réflexion sur la sécurité des souverains et les dangers du fanatisme religieux.

Une tragédie fondatrice dans l’histoire de France

L’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac a bouleversé la France. Ce crime, au croisement des passions religieuses et des ambitions politiques, reste l’un des événements les plus tragiques et symboliques de l’histoire française. Il incarne les tensions d’une époque où la foi, la politique et la violence se confondaient, mais aussi la figure d’un roi qui rêvait d’unir son peuple dans la paix et la prospérité.

Derrière les dorures somptueuses du Château de Versailles se cache une réalité plus contrastée. Pour les courtisans du Roi-Soleil, la vie au palais n’est pas une sinécure. Rythmée par le protocole, les rivalités, et l'espoir d’un regard royal, la vie à la cour exigeait autant de stratégie que de présence d’esprit. Plongée dans un quotidien où chaque geste pouvait faire ou défaire une carrière.

Un univers clos : Versailles, ville-palais du pouvoir

Une cour toujours sous l’œil du roi

Avec l’installation de la cour à Versailles en 1682, Louis XIV impose une résidence obligatoire à ses nobles. Près de 3 000 personnes vivent en permanence dans l’enceinte du château ou ses dépendances. La présence constante du roi fait de Versailles un théâtre de représentations, où chacun joue son rôle dans un ballet politique et social très codifié.

L’exiguïté derrière la façade dorée

Contrairement à l’image de faste et de confort que renvoie Versailles, la réalité des appartements privés des courtisans est souvent bien moins glorieuse. Beaucoup vivent dans des pièces petites, mal aérées, parfois infestées de rats ou envahies par l’humidité. On s’y entasse en famille, avec domestiques, et l’intimité y est quasiment inexistante.

Une journée rythmée par le roi

Le lever et le coucher du Roi : le cœur de la vie de cour

La journée à Versailles est structurée autour de l’agenda du roi. Le lever du roi, appelé lever du roi, est un moment stratégique : seuls les courtisans les plus en vue ont l’honneur d’y assister. Il en va de même pour le coucher du roi. Être présent à ces moments est une preuve de faveur royale.

Le temps des repas et des promenades

Les repas du roi – notamment le grand couvert, où le roi dîne en public – sont également des moments clés. Les promenades dans les jardins, les jeux dans les salons, les chasses dans le parc sont autant d’occasions d’être vu, remarqué, ou d’approcher un ministre ou le roi lui-même. La vie de cour est une vie d’attente active.

Intrigues, rumeurs et jeux d’influence

Une société hiérarchisée à l’extrême

Chaque place, chaque titre, chaque privilège est codifié. Une duchesse précède une marquise, un prince du sang a droit à un fauteuil. Ces détails, insignifiants en apparence, déclenchent parfois de véritables conflits. La cour est un monde où l’étiquette est une arme politique.

Le règne de la rumeur

Les salons bruissent de commérages. Une anecdote, une indiscrétion ou une rumeur bien placée peut ruiner une réputation ou précipiter une disgrâce. L’affaire des poisons, dans les années 1680, éclaire cet univers trouble où ambition et jalousie cohabitent.

« À la cour, l'on survit par le silence ou par la flatterie », disait Madame de Maintenon, favorite et épouse secrète du roi.

Les femmes à la cour : pouvoir et surveillance

Entre influence discrète et soumission affichée

Si les femmes ne détiennent pas de pouvoir officiel, leur influence à la cour est bien réelle. Les favorites, comme Madame de Montespan ou Madame de Pompadour plus tard, orientent les goûts du roi, influencent les nominations, et jouent un rôle diplomatique informel. Mais elles sont aussi surveillées, jalousées, et parfois discréditées.

Le rôle central de l’apparence

À Versailles, l’apparence est capitale. Les femmes dépensent des fortunes en robes, bijoux, coiffures élaborées. Être vue dans une tenue inédite, recevoir les compliments du roi, marquer sa présence au bal : tout cela fait partie d’une stratégie sociale minutieuse.

Coût et récompenses d’une vie de cour

Une charge financière dévorante

Résider à Versailles est une source de prestige, mais aussi de ruine. Il faut entretenir un train de vie à la hauteur du lieu : habits, perruques, domestiques, cadeaux… Les familles nobles vendent parfois leurs terres pour pouvoir continuer à « paraître ». Le roi récompense rarement les courtisans en monnaie, préférant les pensions, les titres et les charges.

Des gratifications convoitées

Le jeu en vaut parfois la chandelle : une charge proche du roi, un mariage avantageux, une terre reçue en apanage. Mais rares sont ceux qui parviennent à monter dans la hiérarchie. La vie à Versailles ressemble plus souvent à une course d’endurance qu’à une ascension fulgurante.

Anecdotes célèbres de la vie à la cour

Le duel du salon

En 1711, deux nobles se battent pour une place à la table du roi. Le roi, irrité, fait arrêter les deux hommes. L’affaire devient célèbre et montre à quel point les apparences pouvaient déclencher des tensions démesurées.

Le bal masqué de 1745

Louis XV rencontre Madame de Pompadour lors d’un bal costumé dans la galerie des Glaces. Déguisé en if avec six compagnons, il est séduit par la grâce de Jeanne-Antoinette. Cet événement montre que, même dans un cadre aussi rigide, la cour laisse place à la surprise… et aux jeux amoureux.

Versailles : un théâtre où l’on joue sa vie

La vie des courtisans à Versailles, loin d’être un long fleuve doré, était un mélange subtil de privilèges et de contraintes. Le quotidien y était fait de patience, de rituels fastidieux, d’ambitions contrariées et d’alliances éphémères. Pour survivre et briller à la cour, il fallait maîtriser l’art de la représentation. Versailles n’était pas qu’un château : c’était une scène, et chaque courtisan un acteur à la recherche de son meilleur rôle.

Le 6 mai 1682, Louis XIV installe officiellement la cour et le gouvernement au Château de Versailles. Ce geste politique, architectural et symbolique marque un tournant majeur dans l’histoire de la France. Derrière les dorures et les jardins à la française se cache une révolution du pouvoir royal et une mise en scène inédite de l’absolutisme.

De pavillon de chasse à centre du pouvoir absolu

Les débuts modestes du domaine de Versailles

À l’origine, Versailles n’était qu’un simple pavillon de chasse acquis par Louis XIII en 1623. Le site, marécageux et éloigné de Paris, ne prédestinait en rien à devenir le cœur battant du royaume. Mais son fils, Louis XIV, séduit par les lieux dès son adolescence, voit en ce domaine un écrin idéal pour incarner sa vision du pouvoir.

La volonté de rupture avec Paris

Louis XIV n’aimait guère Paris, ville frondeuse qui avait traumatisé son enfance pendant les révoltes de la Fronde. En installant sa cour à Versailles, il éloigne le pouvoir des intrigues parlementaires et des soulèvements populaires. C’est aussi une manière de se rendre inaccessible : un roi-soleil ne doit pas vivre parmi les ombres de la capitale.

L’installation de la cour en 1682 : une stratégie politique

Une date décisive : 6 mai 1682

Le 6 mai 1682, Louis XIV signe le décret qui fait de Versailles la résidence officielle du roi et de la cour. Dès lors, ministres, courtisans, domestiques et artistes doivent suivre le souverain en ce lieu qu’il transforme en théâtre du pouvoir. Le château devient non seulement un palais, mais aussi un outil de gouvernement.

Une centralisation du pouvoir royal

À Versailles, tout est organisé pour contrôler l’aristocratie. En obligeant les nobles à résider au château, Louis XIV les tient à l’écart de leurs terres et de leurs bases de pouvoir. C’est une stratégie brillante : en les attirant dans un monde de fastes et de privilèges, il les neutralise politiquement tout en renforçant son autorité.

Versailles, miroir du roi-soleil

Une architecture pensée comme un manifeste

Chaque pierre du château célèbre la gloire du monarque. Les jardins dessinés par André Le Nôtre incarnent l’ordre et la domination sur la nature. La Galerie des Glaces, conçue par Jules Hardouin-Mansart, illustre l’éclat de la monarchie. Tout à Versailles est fait pour refléter la magnificence de Louis XIV, jusqu’au moindre détail.

Un cérémonial quotidien millimétré

Le roi organise sa journée selon un rituel précis : lever, messe, conseil, repas, coucher… Chaque acte est public et codifié. Les courtisans y assistent comme à une pièce de théâtre. Ce cérémonial crée une distance entre le roi et les autres, tout en consolidant l’image d’un souverain omniprésent et infaillible.

Une vie de cour réglée comme une horloge

Des milliers de personnes sous un même toit

Versailles devient une véritable ville dans le château : on y croise artistes, financiers, serviteurs, soldats. Près de 3 000 personnes vivent en permanence au palais. L’ouverture de la résidence royale en 1682 transforme ce lieu en fourmilière, où chaque déplacement du roi donne le tempo de la vie collective.

La compétition pour l’attention royale

Les nobles se battent pour obtenir une charge, un regard ou un sourire du roi. L’installation de la cour à Versailles accentue ce phénomène. Loin de s’ennuyer, les courtisans sont engagés dans une lutte permanente pour exister dans l’œil du monarque. Ce système hiérarchisé permet à Louis XIV de renforcer son emprise.

Des conséquences durables pour la monarchie française

Un modèle imité en Europe

L’installation du pouvoir à Versailles inspire d’autres souverains : à Vienne, Saint-Pétersbourg ou Madrid, on tente de reproduire cette mise en scène du pouvoir. Le château devient un modèle international de résidence royale. Le style versaillais façonne l’art et l’architecture du XVIIIe siècle.

Une distance croissante avec le peuple

Mais Versailles, en coupant la monarchie du peuple, crée aussi une distance qui s’accentuera au fil du temps. Les rois suivants hériteront d’un château somptueux, mais aussi d’un isolement politique croissant. La Révolution de 1789 sonnera la fin de cette monarchie repliée sur elle-même, dans ses ors et ses privilèges.

Versailles 1682 : quand le pouvoir s'habille de marbre et d'or

L’installation de la cour à Versailles en 1682 ne fut pas un simple déménagement. Ce fut une opération stratégique et symbolique d’une ampleur inédite. Louis XIV a transformé un château de chasse en cœur de la monarchie absolue, en laboratoire de pouvoir, en scène où il jouait le rôle principal. Versailles reste aujourd’hui le témoin éclatant de cette volonté de faire du roi une incarnation terrestre du divin.

voir également : La vie quotidienne des courtisans à Versailles : entre luxe, intrigues et servitude dorée

Ce vendredi 29 avril 2011 restera gravé dans l'histoire contemporaine comme le jour où le Royaume-Uni a vibré au rythme des cloches de Westminster Abbey. Le mariage du prince William, alors deuxième dans l'ordre de succession, et de Catherine Middleton, une roturière devenue duchesse, a marqué un tournant dans l'histoire de la monarchie britannique. Entre héritage traditionnel et modernité assumée, cette union a redéfini l'image de la famille royale pour le XXIe siècle.

Genèse d'un Amour Royal

De St Andrews à l'Engagement Officiel

L'histoire d'amour commence en 2001 dans les couloirs de l'université de St Andrews, où William et Kate se rencontrent lors de leurs études d'histoire de l'art. Leur relation se construit discrètement pendant près de huit années, marquée par une rupture temporaire en 2007 qui permettra à Kate de mûrir et à William de confirmer ses sentiments. La demande en mariage intervient finalement en octobre 2010 lors d'un voyage privé au Kenya, scellée par l'offre de la mythique bague en saphir de la princesse Diana.

Le Choix d'une Princesse Moderne

Kate Middleton représente une rupture avec les traditions royales. Issue d'une famille de self-made-men (ses parents ont bâti une entreprise de vente par correspondance de matériel de fête), elle incarne une nouvelle génération de princesses connectées au peuple. Son parcours sans scandale, son éducation solide et son naturel avec les médias en font rapidement la favorite du public britannique.

La Préparation du Mariage du Siècle

L'Organisation Millimétrée

Près de six mois de préparatifs intensifs sont nécessaires pour organiser l'événement. Un budget de 20 millions de livres est alloué, dont 14 millions uniquement pour la sécurité. Le palais de Buckingham mobilise une équipe de 60 personnes travaillant à temps plein sur les moindres détails, du choix des fleurs (lilas, syringa et myrte) à la sélection des 1 900 invités triés sur le volet.

La Robe qui a Fait le Tour du Monde

Le choix de la robe de mariée reste secret jusqu'au dernier moment. C'est finalement Sarah Burton pour Alexander McQueen qui crée ce chef-d'œuvre de dentelle et de soie ivoire, avec une traîne de près de 2,7 mètres. Le design combine élégance victorienne et modernité, avec des détails floraux symbolisant les quatre nations du Royaume-Uni.

Le Jour J : Cérémonie et Célébrations

Le Cortège Royal

La journée commence par le trajet émouvant de Kate Middleton dans une Rolls-Royce Phantom VI depuis le Goring Hotel. Son arrivée à Westminster Abbey sous les applaudissements de la foule massée sur le parcours reste un des moments les plus poignants, tandis que son père, Michael Middleton, visiblement ému, l'accompagne jusqu'à l'autel.

La Cérémonie Religieuse

À 11h précises, l'archevêque de Canterbury Rowan Williams officie la cérémonie d'une heure. Les vœux échangés reprennent la tradition, mais avec des adaptations modernes. La musique, soigneusement sélectionnée, mélange classique (Elgar, Parry) et contemporain (John Rutter), reflétant l'équilibre entre tradition et modernité du couple.

Symboles et Innovations d'un Mariage Historique

Les Traditions Respectées

Le mariage intègre tous les codes royaux : la couronne de fleurs d'oranger (tradition victorienne), le myrte de la reine Victoria dans le bouquet, et la signature du registre royal avec la plume utilisée depuis 1919. La présence de la reine Elizabeth II et du prince Philip, ainsi que des représentants de toutes les monarchies européennes, souligne l'importance protocolaire de l'événement.

Les Ruptures avec le Protocole

Plusieurs innovations marquent ce mariage : l'invitation d'amis proches plutôt que de simples relations officielles, l'absence d'obéissance dans les vœux de Kate, et surtout le discours chaleureux du père de la mariée, rompant avec le formalisme habituel. Le buffet proposé aux invités privilégie les produits britanniques, dans un souci de simplicité assumée.

L'Impact et l'Héritage du Mariage

Retombées Médiatiques et Économiques

L'événement a généré une audience télévisée record avec près de 2 milliards de téléspectateurs dans 180 pays. L'économie britannique a bénéficié d'un boost estimé à 2 milliards de livres, entre tourisme, merchandising et ventes de souvenirs. Les droits télévisés ont rapporté plusieurs millions, intégralement reversés à des œuvres caritatives.

Une Nouvelle Ère pour la Monarchie

Ce mariage a marqué le début d'une ère plus moderne pour la famille royale. William et Kate, désormais duc et duchesse de Cambridge, ont progressivement construit une image de monarchie accessible, tout en maintenant le prestige nécessaire. Leur engagement caritatif, leur approche des médias et leur façon d'élever leurs trois enfants ont redéfini les standards royaux pour le XXIe siècle.

William & Kate : Dix Ans de Mariage et une Révolution Silencieuse

Dix ans après, le mariage de William et Kate apparaît comme un moment charnière dans l'histoire de la monarchie britannique. Entre respect des traditions et modernité assumée, ce couple a su incarner une royauté à la fois ancrée dans son époque et fidèle à son héritage. Leur union, bien plus qu'un simple événement protocolaire, a marqué le début d'un nouveau chapitre pour la couronne britannique, plus humaine et connectée au peuple qu'elle sert.

Le 30 mars 2002 s'éteignait à l'âge vénérable de 101 ans Elizabeth Bowes-Lyon, plus connue sous le nom de Queen Mother (Reine Mère). Figure emblématique de la monarchie britannique, son extraordinaire longévité et son indéfectible popularité en firent un pilier de la famille royale pendant près d'un siècle. Retour sur le destin exceptionnel de cette femme qui traversa les époques.

Une Jeunesse Aristocratique (1900-1923)

Origines Nobles et Éducation Raffinée

Née le 4 août 1900 dans le Hertfordshire, Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon appartient à la haute aristocratie écossaise. Fille du 14e comte de Strathmore et Kinghorne, elle reçoit une éducation soignée, marquée par les valeurs traditionnelles de la noblesse britannique.

La Rencontre avec le Duc d'York

En 1920, elle fait la connaissance du prince Albert, duc d'York et second fils du roi George V. Après avoir refusé deux fois sa proposition de mariage (par crainte des contraintes de la vie royale), elle finit par l'accepter en 1923.

Duchesse d'York puis Reine Inattendue (1923-1952)

L'Accession Inattendue au Trône

Le destin bascule en 1936 lorsque le frère aîné d'Albert, Édouard VIII, abdique pour épouser Wallis Simpson. Contre toute attente, Albert devient George VI et Elizabeth est couronnée reine consort le 12 mai 1937.

La Guerre : Symbole de Résistance

Pendant le Blitz (1940-1941), elle refuse de quitter Londres malgré les bombardements allemands. Sa célèbre phrase "Les petites princesses ne pourraient partir sans moi, je ne partirais pas sans le roi, et le roi ne partira jamais" entre dans la légende.

La Reine Mère (1952-2002) : Un Monument National

Le Veuvage et le Nouveau Rôle

Après la mort prématurée de George VI en 1952, Elizabeth devient "Queen Mother" lorsque sa fille aînée est couronnée Elizabeth II. Elle incarne alors la continuité monarchique.

Les Années de Gloire Populaire

Années 1980-90 : Son franc-parler et son amour des courses hippiques en font une figure médiatique

-

1995 : Fête ses 95 ans avec un concert pop à Hyde Park

-

2000 : Célèbre son 100e anniversaire sous les acclamations

Funérailles Nationales et Héritage

Des Obsèques Historiques

Ses funérailles le 9 avril 2002 rassemblent :

-

Plus d'un million de Britanniques dans les rues de Londres

-

La famille royale au complet

-

Des dirigeants du monde entier

Une Place Unique dans l'Histoire Britannique

Dernière impératrice des Indes (titrée en 1937), elle aura connu :

-

6 monarques britanniques (de Victoria à Elizabeth II)

-

2 guerres mondiales

-

La transformation complète de la société britannique

Fin de Règne pour la Queen Mother, Symbole d'un Siècle Britannique

Elizabeth Bowes-Lyon, disparue ce 30 mars 2002, restera comme l'une des figures les plus marquantes de la monarchie britannique. Son courage pendant la guerre, son sens aigu du devoir et son extraordinaire longévité en ont fait bien plus qu'une reine : un véritable mythe vivant.

L'année 1934 marque un tournant dans l'histoire de la Belgique avec l'accession au trône de Léopold III, succédant à son père, le roi Albert Ier. Son règne, débutant dans un contexte de tensions politiques et économiques, sera rapidement confronté aux défis de la Seconde Guerre mondiale. Cet article explore les débuts de son règne, les épreuves qu'il a traversées et son héritage controversé.

Contexte historique : Une Belgique en mutation

Le règne d'Albert Ier

Le père de Léopold III, Albert Ier, était un monarque très aimé pour son rôle durant la Première Guerre mondiale, où il avait défendu la neutralité belge face à l'invasion allemande. Sa mort accidentelle en 1934, lors d'une escalade à Marche-les-Dames, a plongé le pays dans le deuil et ouvert la voie à l'accession de Léopold III.

Une Europe en crise

Les années 1930 sont marquées par une instabilité politique et économique en Europe. La Grande Dépression a frappé durement la Belgique, tandis que la montée des régimes totalitaires en Allemagne et en Italie menaçait la paix sur le continent. Léopold III hérite d'un royaume fragile, devant naviguer entre neutralité et sécurité.

L'accession au trône : Débuts du règne de Léopold III

Un roi jeune et moderne

Léopold III, né en 1901, monte sur le trône à l'âge de 33 ans. Il est perçu comme un roi moderne, ouvert aux idées nouvelles et soucieux du bien-être de son peuple. Son mariage en 1926 avec la princesse Astrid de Suède, très populaire, avait renforcé son image de monarque proche des citoyens.

Les premières années de règne

Les premières années de son règne sont marquées par des efforts pour stabiliser l'économie belge et renforcer les institutions nationales. Cependant, la mort tragique de la reine Astrid en 1935, dans un accident de voiture, plonge le roi et le pays dans une profonde tristesse et affecte durablement son image publique.

La Seconde Guerre mondiale : Un règne mis à l'épreuve

La politique de neutralité

Comme son père avant lui, Léopold III tente de maintenir la Belgique en dehors des conflits européens. Cependant, l'invasion allemande en mai 1940 met fin à cette neutralité. Le roi prend la décision controversée de capituler après seulement 18 jours de combat, estimant que la résistance était inutile face à la puissance allemande.

La question royale

Pendant l'occupation, Léopold III reste en Belgique, contrairement à son gouvernement qui s'exile à Londres. Cette décision, ainsi que son remariage en 1941 avec Lilian Baels, suscitent des critiques et divisent l'opinion publique. À la libération en 1944, la "question royale" éclate, opposant partisans et détracteurs du roi.

L'héritage de Léopold III : Un règne controversé

L'abdication et la fin du règne

En 1951, après des années de tensions politiques et sociales, Léopold III abdique en faveur de son fils, Baudouin. Cette décision met fin à une période tumultueuse et permet à la Belgique de se reconstruire sous un nouveau règne.

Une figure complexe

Léopold III reste une figure controversée de l'histoire belge. Pour certains, il incarne un roi courageux qui a tenté de protéger son pays dans des circonstances extrêmes. Pour d'autres, ses décisions pendant la guerre et son attitude jugée ambiguë en font un personnage divisé.

Un Roi Face aux Tempêtes de l'Histoire Belge

L'accession au trône de Léopold III en 1934 a marqué le début d'un règne tumultueux, marqué par des tragédies personnelles et des défis nationaux. Bien que son héritage soit sujet à débat, son rôle dans l'histoire de la Belgique reste indéniable. Léopold III incarne à la fois les espoirs et les divisions d'une nation confrontée à des temps difficiles.

En 1912, alors que la Chine traverse une période de bouleversements politiques majeurs, un jeune garçon de seulement six ans devient le dernier empereur de la dynastie Qing : Pu Yi. Son règne, marqué par des événements historiques tumultueux, est un témoignage fascinant des défis auxquels la Chine a été confrontée au XXe siècle. Cet article explore la vie de Pu Yi, de son ascension au trône à son rôle dans l’histoire moderne, en passant par les épreuves qui ont façonné son destin.

L’Ascension de Pu Yi sur le Trône Impérial

Un Enfant Propulsé au Pouvoir

Né en 1906, Pu Yi est choisi pour succéder à l’empereur Guangxu, décédé sans héritier direct. À seulement deux ans, il est intronisé empereur de Chine en 1908, sous le nom de règne de Xuantong. Trop jeune pour comprendre les enjeux du pouvoir, il grandit dans la Cité Interdite, entouré d’eunuques et de courtisans, loin des réalités du monde extérieur.

La Fin de la Dynastie Qing

Le règne de Pu Yi coïncide avec la fin de la dynastie Qing, vieille de près de trois siècles. En 1912, sous la pression des révolutionnaires républicains menés par Sun Yat-sen, Pu Yi est contraint d’abdiquer. La République de Chine est proclamée, mettant fin à des millénaires de monarchie impériale. Cependant, Pu Yi conserve son titre et continue de vivre dans la Cité Interdite, dans un isolement relatif.

La Vie de Pu Yi après l’Abdication

Une Enfance dans la Cité Interdite

Malgré la perte de son pouvoir politique, Pu Yi grandit dans le luxe et le protocole strict de la cour impériale. Il reçoit une éducation traditionnelle, mais reste coupé des réalités sociales et politiques de la Chine. En 1924, il est expulsé de la Cité Interdite par un seigneur de guerre, marquant la fin de son statut privilégié.

L’Exil et les Tentatives de Restauration

Dans les années 1920 et 1930, Pu Yi tente à plusieurs reprises de retrouver son trône, soutenu par des factions monarchistes et des puissances étrangères. En 1932, les Japonais, qui occupent la Mandchourie, le placent à la tête de l’État fantoche du Mandchoukouo, espérant utiliser son nom pour légitimer leur occupation. Cependant, Pu Yi n’est qu’un pantin aux mains des occupants.

La Seconde Guerre Mondiale et la Captivité

Le Rôle de Pu Yi pendant la Guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pu Yi reste à la tête du Mandchoukouo, bien que son pouvoir soit purement symbolique. À la fin de la guerre en 1945, il est capturé par les Soviétiques et détenu comme prisonnier de guerre. Son sort devient un enjeu dans les négociations entre les Alliés et la Chine.

La Rééducation et la Vie en République Populaire

En 1950, Pu Yi est remis aux autorités chinoises communistes. Il passe près de dix ans dans un camp de rééducation, où il est contraint de renier son passé impérial et d’adopter l’idéologie communiste. En 1959, il est libéré et devient un simple citoyen, travaillant comme jardinier et archiviste à Pékin.

L’Héritage de Pu Yi

Une Figure Historique Complexe

Pu Yi est souvent perçu comme une figure tragique, ballottée par les forces de l’histoire. Son règne éphémère et sa vie mouvementée reflètent les bouleversements de la Chine au XXe siècle, de la fin de l’empire à l’avènement du communisme.

La Mémoire de Pu Yi dans la Culture Populaire

La vie de Pu Yi a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, dont le célèbre film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, sorti en 1987. Ce film, primé aux Oscars, a contribué à populariser son histoire auprès d’un public international.

Le Dernier Empereur de Chine

Pu Yi, l’enfant empereur monté sur le trône en 1912, a vécu une existence extraordinaire, marquée par des hauts et des bas qui reflètent les tumultes de l’histoire chinoise. De la Cité Interdite aux camps de rééducation, son parcours est un rappel poignant des transformations radicales qu’a connues la Chine au cours du XXe siècle. Pu Yi reste une figure emblématique, symbole à la fois de la grandeur passée et des défis de l’ère moderne.

Le 6 février 1952, le Royaume-Uni entre dans une nouvelle ère avec l’accession au trône de la reine Élisabeth II, à seulement 25 ans. Son couronnement marque le début d’un règne exceptionnellement long, traversant les grandes mutations du XXᵉ et du XXIᵉ siècle. Retour sur cette année charnière et le début d’un règne qui allait façonner l’histoire britannique.

Une accession au trône précipitée par un drame

La disparition soudaine du roi George VI

Le 6 février 1952, le roi George VI s’éteint à l’âge de 56 ans, affaibli par des problèmes de santé liés à son tabagisme. Son décès, bien que pressenti, bouleverse la monarchie britannique.

Élisabeth, une jeune princesse en voyage officiel

Au moment du décès de son père, la princesse Élisabeth se trouve en tournée officielle au Kenya avec son époux, le prince Philip. C’est là qu’elle apprend qu’elle devient reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Son retour précipité à Londres marque le début de ses nouvelles responsabilités.

Une jeune souveraine face à une monarchie en transition

Un couronnement sous le signe de la modernité

Bien que devenue reine en février 1952, son couronnement officiel n’a lieu que le 2 juin 1953 à l’abbaye de Westminster. Ce fut le premier couronnement diffusé à la télévision, une décision qui permit à des millions de personnes à travers le monde d’assister à cet événement historique.

Un rôle à assumer dans une période de transformation

Élisabeth II accède au trône alors que le Royaume-Uni fait face aux défis de l’après-guerre, de la décolonisation et des mutations sociales. Elle doit affirmer son autorité tout en préservant la continuité de la monarchie dans un monde en mutation.

Le début d’un règne exceptionnel

Un engagement inébranlable envers le Commonwealth

Dès le début de son règne, Élisabeth II s’investit pleinement dans le Commonwealth, visitant de nombreux pays membres et consolidant les liens diplomatiques, malgré le processus de décolonisation en cours.

Une modernisation progressive de la monarchie

Bien qu’attachée aux traditions, la nouvelle souveraine comprend la nécessité d’adapter la monarchie aux nouvelles attentes du peuple britannique. Les premières ouvertures médiatiques, comme la retransmission de certains événements royaux, marquent le début d’une nouvelle ère.

L’héritage de son accession au trône

Une figure de stabilité et de continuité

Dès ses premières années de règne, Élisabeth II s’impose comme une reine respectée et admirée, incarnant la stabilité dans un siècle marqué par des bouleversements politiques et sociaux.

Une ascension qui façonne l’image de la monarchie moderne

L’accession au trône d’Élisabeth II marque le début d’une période où la monarchie britannique, bien que confrontée à des critiques et des crises, continue de jouer un rôle central dans l’identité du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Un moment charnière dans l'histoire de la monarchie britannique

L’année 1952 marque le début du plus long règne de l’histoire britannique. De jeune souveraine propulsée sur le trône à monarque emblématique du XXIᵉ siècle, Élisabeth II a su incarner la résilience et l’adaptation. Son accession au trône, dans un contexte de transition historique, a posé les bases d’une monarchie modernisée, tout en préservant son essence.

En 1626, naît à Paris Marie de Rabutin-Chantal, future marquise de Sévigné, l’une des figures littéraires les plus emblématiques du XVIIe siècle. Connue pour sa correspondance riche et vivante, elle a laissé derrière elle un trésor épistolaire qui offre un aperçu unique de la vie aristocratique, politique et culturelle de son époque. Retour sur la vie et l’héritage de cette femme d’esprit, dont les lettres continuent de captiver les lecteurs modernes.

Les Origines et la Jeunesse de Marie de Rabutin-Chantal

1.1 Une Enfance Marquée par les Épreuves

Marie de Rabutin-Chantal naît le 5 février 1626 dans une famille de la noblesse bourguignonne. Orpheline très jeune, elle perd son père à l’âge de 18 mois et sa mère à 7 ans. Malgré ces drames familiaux, elle reçoit une éducation soignée, grâce à la bienveillance de ses oncles, qui veillent à son instruction. Elle apprend le latin, l’italien et l’espagnol, et développe un goût précoce pour la littérature.

Un Mariage et un Titre

En 1644, Marie épouse Henri de Sévigné, un aristocrate breton. Le couple s’installe à Paris, où ils mènent une vie mondaine. Cependant, ce mariage est de courte durée : en 1651, Henri meel lors d’un duel, laissant Marie veuve à seulement 25 ans. Malgré cette tragédie, elle conserve son titre de marquise de Sévigné et se consacre à l’éducation de ses deux enfants, Françoise-Marguerite et Charles.

La Marquise de Sévigné, Femme de Lettres

Une Correspondance Exceptionnelle

C’est surtout grâce à ses lettres que la marquise de Sévigné entre dans l’histoire. Sa correspondance, principalement adressée à sa fille Françoise-Marguerite, comtesse de Grignan, est un chef-d’œuvre de style et de finesse. Elle y aborde des sujets variés : la vie à la cour, les événements politiques, les potins mondains, mais aussi ses sentiments maternels et ses réflexions personnelles.

Un Témoignage Unique sur le Grand Siècle

Les lettres de la marquise offrent un panorama vivant de la société française sous le règne de Louis XIV. Elle décrit avec esprit et précision les intrigues de Versailles, les grandes figures de l’époque (comme Madame de La Fayette ou le cardinal de Retz), et même des événements historiques comme l’affaire des Poisons. Son style, à la fois élégant et naturel, fait d’elle l’une des plus grandes épistolières de la littérature française.

La Vie Mondaine et les Relations de la Marquise

Un Réseau Influent

La marquise de Sévigné fréquente les salons littéraires et les cercles les plus en vue de son temps. Elle entretient des relations amicales avec des personnalités comme La Rochefoucauld, Madame de La Fayette et Nicolas Fouquet. Ces amitiés nourrissent sa correspondance et enrichissent son regard sur le monde.

Une Mère Passionnée

La relation entre la marquise et sa fille Françoise-Marguerite est au cœur de sa vie et de ses lettres. Séparées par la distance (Françoise-Marguerite vit en Provence après son mariage), elles entretiennent une correspondance régulière et intense. Les lettres de la marquise révèlent un amour maternel profond, parfois teinté de jalousie et de mélancolie.

L’Héritage Littéraire de la Marquise de Sévigné

La Postérité de sa Correspondance

Publiées pour la première fois au XVIIIe siècle, les lettres de la marquise de Sévigné rencontrent un succès immédiat. Elles sont aujourd’hui considérées comme un modèle du genre épistolaire et sont étudiées pour leur valeur littéraire et historique. Son style, alliant spontanéité et élégance, a influencé de nombreux écrivains.

Une Figure Féminine Inspirante

La marquise de Sévigné incarne l’esprit et l’intelligence d’une femme indépendante dans une société dominée par les hommes. Son œuvre témoigne de sa curiosité intellectuelle, de son sens de l’observation et de sa capacité à exprimer avec finesse les nuances de la condition humaine.

Voix Éternelle du XVIIe Siècle

Née en 1626, la marquise de Sévigné a marqué son époque par son esprit, son éloquence et sa sensibilité. Ses lettres, véritables joyaux de la littérature française, continuent de nous éclairer sur les mœurs et les mentalités du Grand Siècle. Plus qu’une simple épistolière, elle reste une figure inspirante, dont l’héritage traverse les siècles.

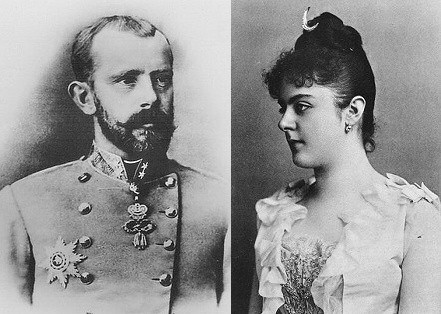

Le 30 janvier 1889, un événement tragique et mystérieux secoue l’Empire austro-hongrois : la mort de l’archiduc Rodolphe de Habsbourg, héritier du trône, et de sa jeune maîtresse, Marie Vetsera, dans le pavillon de chasse de Mayerling. Cette histoire, mêlant amour, politique et désespoir, reste l’une des énigmes les plus fascinantes de l’histoire européenne. Retour sur les faits, les hypothèses et les répercussions de ce drame qui a marqué la fin du XIXe siècle.

Les Protagonistes du Drame

L’Archiduc Rodolphe : Un Héritier Tourmenté

Fils unique de l’empereur François-Joseph Ier et de l’impératrice Élisabeth, dite Sissi, Rodolphe est destiné à régner sur l’Empire austro-hongrois. Cependant, derrière son statut prestigieux se cache un homme en proie à des conflits intérieurs. Libéral dans un empire conservateur, il se sent étouffé par les obligations de sa position et entretient des relations tendues avec son père. Ses idées politiques progressistes et son mariage malheureux avec la princesse Stéphanie de Belgique le poussent à chercher du réconfort ailleurs.

Marie Vetsera : Une Jeune Femme Éprise

Marie Vetsera, issue d’une famille aristocratique, est une jeune femme de 17 ans fascinée par le charisme de l’archiduc. Leur relation, bien que brève, est intense et passionnée. Marie, naïve et romantique, voit en Rodolphe une échappatoire à la monotonie de sa vie. Cependant, leur amour est condamné dès le départ, tant par les conventions sociales que par les tensions politiques de l’époque.

La Nuit Tragique à Mayerling

Les Derniers Jours

Fin janvier 1889, Rodolphe invite Marie à le rejoindre dans son pavillon de chasse à Mayerling, situé dans les bois près de Vienne. Les témoignages des serviteurs et des proches décrivent une atmosphère étrange, marquée par des conversations secrètes et des comportements inhabituels. Rodolphe semble préoccupé, voire désespéré.

Le Matin du 30 Janvier

Le 30 janvier au matin, les corps de Rodolphe et Marie sont découverts dans leur chambre. La version officielle, rapidement diffusée par la cour impériale, évoque un suicide. Selon cette thèse, Rodolphe aurait tué Marie avant de se donner la mort. Cependant, les circonstances exactes de leur mort restent floues, alimentant les spéculations.

Les Théories et les Mystères

Le Suicide Romantique

La théorie la plus répandue est celle d’un pacte suicidaire. Rodolphe, déprimé par ses échecs politiques et personnels, aurait convaincu Marie de mourir avec lui. Cette version est soutenue par des lettres attribuées à Marie, dans lesquelles elle exprime son désir de suivre Rodolphe dans la mort.

Les Hypothèses Alternatives

D’autres théories suggèrent un assassinat politique. Rodolphe, critique envers l’establishment, aurait pu représenter une menace pour certains cercles du pouvoir. Certains historiens évoquent également une possible implication de services secrets étrangers, bien que ces hypothèses manquent de preuves tangibles.

Les Zones d’Ombre

Malgré les enquêtes, de nombreuses questions demeurent. Pourquoi la cour impériale a-t-elle tenté d’étouffer l’affaire ? Qu’est-il vraiment arrivé dans la chambre de Mayerling ? Les archives et les témoignages de l’époque restent partiels, laissant place à l’imagination et aux interprétations.

Les Répercussions Historiques

Une Succession Compromise

La mort de Rodolphe prive l’Empire austro-hongrois de son héritier direct. François-Joseph Ier doit désigner son neveu, l’archiduc François-Ferdinand, comme successeur. Cette décision aura des conséquences dramatiques, notamment avec l’assassinat de François-Ferdinand en 1914, événement déclencheur de la Première Guerre mondiale.

Un Mythe Littéraire et Artistique

Le drame de Mayerling a inspiré de nombreuses œuvres, du théâtre au cinéma, en passant par la littérature. Il symbolise à la fois la fin d’une époque et la tragédie d’un amour impossible, captivant les esprits bien au-delà des frontières de l’Autriche-Hongrie.

Une Mort Énigmatique

Le mystère de Mayerling continue de fasciner plus d’un siècle après les faits. Entre romance tragique et intrigue politique, la mort de l’archiduc Rodolphe et de Marie Vetsera reste une énigme historique. Ce drame, marqué par des zones d’ombre et des interprétations contradictoires, incarne les tensions et les contradictions d’un empire à l’aube de son déclin.

Le sacre de François Ier, qui eut lieu en la cathédrale de Reims, marque un tournant dans l’histoire de la monarchie française. À travers ce rite sacré, le jeune souverain s'inscrit dans la continuité des rois de France, légitimé par l’onction divine et le faste de la cérémonie. Ce moment clé, à la fois religieux et politique, illustre la puissance du pouvoir royal et son lien avec la tradition capétienne.

Un Roi, un Sacre, une Tradition

Une cérémonie incontournable pour les souverains de France

Depuis Pépin le Bref, le sacre est une étape essentielle pour tout roi de France. Il confère une légitimité supplémentaire au monarque en le plaçant sous la protection divine. François Ier, héritier des Valois, ne déroge pas à la règle et choisit Reims, sanctuaire de la monarchie, pour son couronnement.

Une symbolique politique et religieuse

Le sacre n’est pas seulement une cérémonie religieuse, il est aussi un instrument de pouvoir. En recevant l’onction sainte, François Ier affirme son autorité sur le royaume et renforce l’image d’une monarchie de droit divin. Ce rite, marqué par des prières et des serments, assoit sa souveraineté face aux nobles et au clergé.

Le Déroulement du Sacre de François Ier

Une mise en scène grandiose

Le 25 janvier 1515, la cathédrale de Reims est le théâtre d’un cérémonial fastueux. Le futur roi y pénètre vêtu d’un manteau fleurdelisé, accompagné des grands dignitaires du royaume. Les chants liturgiques résonnent, tandis que la Sainte Ampoule, précieuse relique utilisée depuis Clovis, est préparée pour l’onction.

L’Onction et le Couronnement

Au cours de la cérémonie, l’archevêque de Reims oint le roi avec l’huile sacrée sur différentes parties de son corps, symbolisant la grâce divine qui l’investit. François Ier prête ensuite serment sur les Évangiles avant de recevoir la couronne de Charlemagne, insigne du pouvoir suprême.

Les Conséquences et l’Héritage du Sacre

Un roi sacré, un règne affirmé

Dès son sacre, François Ier prend pleinement possession de son autorité. Son règne, marqué par l’ambition et l’essor de la Renaissance en France, débute sous les auspices du prestige et de la continuité monarchique.

Une cérémonie ancrée dans l’histoire

L’événement du sacre de François Ier s’inscrit dans la longue tradition des sacres royaux. Il rappelle l’importance de Reims en tant que ville des rois et souligne la sacralisation du pouvoir monarchique, qui perdurera jusqu’à la Révolution française.

Renaissance du Pouvoir Royal

Le sacre de François Ier à Reims ne fut pas seulement une cérémonie fastueuse, mais un acte fondateur de son règne. En inscrivant son couronnement dans la lignée des souverains français, il affirma son autorité et son rôle de protecteur du royaume. À travers ce rituel ancestral, il fit de son pouvoir un droit divin, scellant son destin de grand monarque de la Renaissance.

Le 22 janvier 1901 marque la fin du plus long règne de l’histoire britannique jusqu’alors : celui de la reine Victoria. Souveraine du Royaume-Uni et impératrice des Indes, elle a régné pendant plus de soixante-trois ans, façonnant une époque qui porte aujourd’hui son nom : l’ère victorienne. Sa disparition ouvre un nouveau chapitre pour l’Empire britannique et le monde entier. Cet article explore les circonstances de sa mort, son impact et l’héritage qu’elle laisse derrière elle.

Le Dernier Chapitre de la Vie de Victoria

Une Santé Déclinante

Au tournant du XXe siècle, la santé de la reine Victoria se détériore progressivement. Affaiblie par l’âge et marquée par les pertes successives de plusieurs proches, elle souffre de fatigue chronique et de problèmes de mobilité. En décembre 1900, son état s’aggrave, suscitant l’inquiétude de son entourage et de la nation tout entière.

Les Derniers Jours

Installée au château d’Osborne, sur l’île de Wight, Victoria passe ses derniers jours entourée de sa famille. Son fils et héritier, le futur Édouard VII, ainsi que plusieurs de ses petits-enfants, dont le futur Kaiser Guillaume II d’Allemagne, sont à son chevet. Le 22 janvier 1901, la reine s’éteint paisiblement à l’âge de 81 ans.

L’Impact de Sa Disparition

Un Empire en Transition

La mort de Victoria marque la fin de l’ère victorienne, une période de prospérité économique, d’expansion coloniale et de stabilité relative pour l’Empire britannique. Son décès symbolise une transition vers une époque plus moderne, marquée par des tensions grandissantes sur la scène internationale.

Un Deuil National

Le Royaume-Uni et l’ensemble de l’Empire plongent dans un profond deuil. Des funérailles grandioses sont organisées, respectant le souhait de Victoria d’un service militaire plutôt qu’une cérémonie purement religieuse. Le 2 février 1901, elle est inhumée aux côtés de son époux, le prince Albert, dans le mausolée de Frogmore.

L’Héritage de la Reine Victoria

Une Influence Durable

Victoria laisse derrière elle un héritage considérable. Son règne a vu l’industrialisation du Royaume-Uni, l’essor du parlementarisme et le développement d’une culture impériale forte. Son image de souveraine stable et résolue a profondément marqué la monarchie britannique.

La Monarchie Moderne

Avec l’accession au trône de son fils Édouard VII, la monarchie britannique entre dans l’ère édouardienne, plus libérale et tournée vers le monde. Toutefois, les valeurs et l’image de Victoria restent ancrées dans la culture populaire et continuent d’influencer la perception de la famille royale britannique.

64 Ans de Règne

La mort de la reine Victoria en 1901 clôt un chapitre majeur de l’histoire britannique et mondiale. Son règne, qui a façonné une époque, laisse une empreinte indélébile sur la politique, la société et la culture. Aujourd’hui encore, son héritage perdure à travers les institutions et les traditions qu’elle a contribué à façonner.

Le 21 janvier 1793 marque une date tragique et emblématique dans l’histoire de France : l’exécution de Louis XVI. Ce moment scelle la fin de l’Ancien Régime et précipite la Révolution française dans une phase de radicalisation. Mais comment en est-on arrivé à condamner à mort un monarque de droit divin ? Cet article revient sur les événements qui ont mené à cette issue fatale, le procès du roi et les répercussions de son exécution.

De la Révolution à la Destitution du Roi

La Chute de la Monarchie en 1792

Depuis la prise de la Bastille en 1789, la France traverse une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent. La monarchie absolue cède la place à une monarchie constitutionnelle, mais les tensions entre le roi et l’Assemblée nationale se multiplient.

L’événement décisif a lieu le 10 août 1792, lorsque les Sans-culottes et la Garde nationale prennent d’assaut le palais des Tuileries. Louis XVI est alors suspendu de ses fonctions et enfermé avec sa famille à la prison du Temple. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale proclame officiellement l’abolition de la monarchie et la naissance de la Première République.

Un Roi Déchu et Accusé de Trahison

La découverte de documents compromettants dans l’armoire de fer des Tuileries révèle les correspondances secrètes du roi avec des puissances étrangères. Louis XVI est alors perçu comme un traître ayant conspiré contre la Révolution. L’Assemblée décide de le traduire en justice devant la Convention.

Le Procès de Louis XVI : Un Verdict Inéluctable

Une Comparution Devant la Convention

Le procès s’ouvre le 11 décembre 1792. Face aux accusations, l’ancien roi, désormais appelé "Louis Capet", tente de se défendre, mais ses explications ne convainquent pas les députés. L’opinion publique, elle, est largement influencée par les pamphlets révolutionnaires et la radicalisation de figures comme Robespierre et Marat.

Un Vote Sans Appel

Le 15 janvier 1793, la Convention vote la culpabilité de Louis XVI à l’unanimité (693 voix contre 0). La question de la peine divise cependant les députés. Après des débats houleux, le 17 janvier, la sentence est prononcée : la mort à la guillotine. La tentative des Girondins de proposer un sursis est rejetée.

Le 21 Janvier 1793 : Le Dernier Jour du Roi

Le Départ du Temple

À l’aube du 21 janvier, Louis XVI quitte sa prison sous bonne escorte. Il est conduit place de la Révolution (actuelle place de la Concorde), où l’échafaud a été dressé.

Avant de monter sur la guillotine, il tente de s’adresser à la foule :

"Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute."

Mais les tambours couvrent sa voix pour empêcher toute réaction populaire.

L’Exécution et Ses Répercussions

À 10h22, la lame s’abat, mettant fin à plus de 800 ans de monarchie capétienne. Le bourreau Sanson présente la tête du roi au peuple. Certains acclament la République naissante, d’autres restent silencieux.

L’exécution de Louis XVI marque un tournant décisif dans la Révolution. Elle scelle le sort de la monarchie et précipite l’entrée de la France dans une période de Terreur dirigée par le Comité de salut public.

Une Mort Qui Change l’Histoire

Loin de mettre fin aux troubles, l’exécution de Louis XVI aggrave la division en France et en Europe. Les monarchies étrangères entrent en guerre contre la République, tandis que la France plonge dans une spirale de radicalisation qui conduira au régime de Robespierre et à la Terreur.

Aujourd’hui encore, cet événement suscite de nombreuses interrogations : la mort du roi était-elle inévitable ? Aurait-il pu sauver la monarchie ? Quelle alternative aurait pu être envisagée ?

L’exécution de Louis XVI reste l’un des épisodes les plus marquants et controversés de l’histoire de France, symbole du basculement définitif d’un monde ancien vers une ère nouvelle.

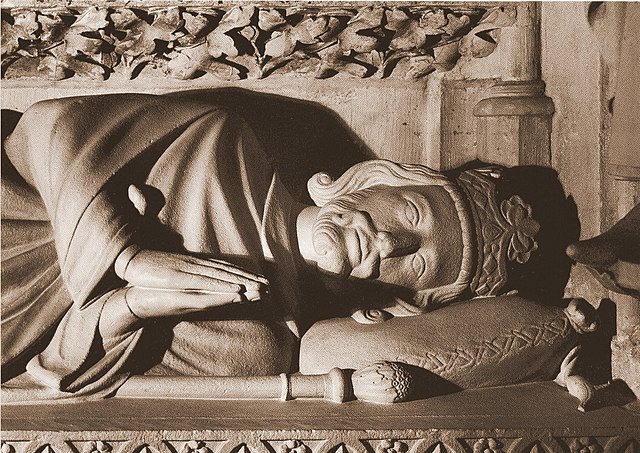

Le roi Dagobert Ier, l’un des monarques les plus célèbres de la dynastie mérovingienne, est souvent évoqué à travers la célèbre chanson populaire Le Bon Roi Dagobert. Pourtant, au-delà de cette image folklorique, il fut un souverain influent qui marqua l’histoire du VIIe siècle. Sa mort, survenue le 19 janvier 639, signe la fin d’une époque et amorce une transition politique décisive pour le royaume franc. Cet article explore les circonstances de son décès, ses réalisations et l’héritage qu’il laisse à la postérité.

Le Règne de Dagobert Ier

Une montée au pouvoir stratégique

Fils de Clotaire II, Dagobert Ier hérite du trône en 629 et parvient à unifier les royaumes francs sous son autorité. Contrairement à ses prédécesseurs, il s’efforce de consolider le pouvoir royal en s’appuyant sur des conseillers compétents comme Saint Éloi et Pépin de Landen.

Un roi bâtisseur et réformateur

Sous son règne, Dagobert développe l’administration royale, encourage les échanges commerciaux et favorise l’essor culturel et religieux. Il est notamment à l’origine de la fondation de la célèbre abbaye de Saint-Denis, qui deviendra plus tard la nécropole des rois de France.

Les Derniers Jours du Roi Dagobert

Une maladie fatale

Au début de l’année 639, Dagobert tombe gravement malade. Son état de santé se détériore rapidement, et il se retire à l’abbaye de Saint-Denis, où il reçoit les derniers sacrements. Selon les chroniques de l’époque, sa maladie serait due à des complications digestives ou à une infection, bien que les causes exactes restent incertaines.

Un décès à Saint-Denis

Le 19 janvier 639, Dagobert Ier s’éteint, entouré de religieux et de ses proches. Sa mort marque un tournant, car elle précipite la montée en puissance des maires du palais, qui exerceront une influence croissante sur le pouvoir royal.

L’Héritage et l’Influence Posthume

La succession fragile

À sa mort, son royaume est divisé entre ses fils, Clovis II et Sigebert III, sous l’influence de leurs régents respectifs. Cette fragmentation affaiblit l’autorité royale et prépare l’avènement de l’ère des « rois fainéants ».

Une mémoire entre histoire et légende

Si Dagobert Ier est aujourd’hui surtout connu grâce à une chanson humoristique datant du XVIIIe siècle, son règne demeure une période clé de l’histoire mérovingienne. Son soutien aux arts, à la religion et à l’administration royale a durablement marqué la monarchie franque.

Fin d'un Règne Légendaire

La mort du roi Dagobert Ier en 639 clôt un chapitre important de l’histoire mérovingienne. Si son règne fut marqué par des réformes notables, son décès entraîna une redistribution du pouvoir qui affaiblit progressivement la dynastie. Entre mémoire populaire et héritage historique, Dagobert reste une figure fascinante, dont l’influence dépasse largement l’image folklorique du roi distrait de la célèbre comptine.

Le 16 janvier 1547 marque un tournant majeur dans l’histoire de la Russie : Ivan Vassiliévitch, plus connu sous le nom d’Ivan le Terrible, est couronné premier tsar de Russie. Cet événement fondateur initie une nouvelle ère politique et renforce le pouvoir central du souverain sur l’ensemble du pays. Mais qui était Ivan IV, et quelles furent les répercussions de son couronnement sur l’histoire russe ?

Contexte historique de l'ascension d’Ivan IV

La Russie avant Ivan IV

Avant l’avènement d’Ivan IV, la Russie était un territoire en pleine mutation. Fragmentée en principautés et soumise aux influences mongoles depuis le XIIIe siècle, elle peinait à s’imposer comme une puissance unifiée. Son grand-père, Ivan III, et son père, Vassili III, avaient amorcé une centralisation du pouvoir, mais l’État russe restait fragile face aux conflits internes et aux menaces extérieures.

Une accession précoce au pouvoir

Né en 1530, Ivan IV devient grand-prince de Moscou à l’âge de trois ans, à la mort de son père. Durant son enfance, il est sous la tutelle de régents qui se disputent l’influence sur le jeune souverain, ce qui le marque profondément et forge son caractère autoritaire. À 16 ans, il décide d’asseoir son autorité en se couronnant lui-même tsar de toutes les Russies, affirmant ainsi son pouvoir absolu.

Le couronnement d’Ivan IV

Une cérémonie grandiose

Le couronnement d’Ivan IV a lieu dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou. Pour la première fois, un souverain russe adopte le titre de tsar (dérivé du mot latin « César »), revendiquant ainsi un héritage impérial et une légitimité supérieure à celle des princes de Moscou. Lors de la cérémonie, il reçoit les insignes du pouvoir : la couronne de Monomaque, le sceptre et l’orbe, symbolisant son autorité suprême.

Une nouvelle conception du pouvoir

En prenant le titre de tsar, Ivan IV se distingue de ses prédécesseurs en affirmant une souveraineté qui dépasse celle d’un simple grand-prince. Il considère son autorité comme émanant directement de Dieu, ce qui le place au-dessus de la noblesse et justifie un pouvoir absolu.

Les conséquences du couronnement

La centralisation du pouvoir

Ivan IV engage immédiatement des réformes destinées à renforcer son autorité et à moderniser l’administration. Il met en place un système de gouvernance plus structuré, crée un corps de fonctionnaires fidèles et réduit l’influence des boyards (nobles russes), souvent perçus comme des obstacles à son pouvoir.

Une politique expansionniste

Sous son règne, la Russie connaît une expansion territoriale significative. Il mène des campagnes militaires contre les khanats de Kazan et d’Astrakhan, annexant de vastes territoires et ouvrant la voie à la future domination russe sur la Sibérie. Toutefois, ses guerres prolongées contre la Pologne-Lituanie et la Suède affaiblissent l’économie et provoquent des crises internes.

Le début d’un règne contrasté

Si les premières années de son règne sont marquées par des réformes positives, Ivan IV sombre progressivement dans une gouvernance tyrannique. Après la mort de sa première épouse, Anastasia Romanovna, il devient de plus en plus suspicieux et paranoïaque, ce qui le conduit à instaurer l’Opritchnina, une période de répression sanglante visant à écraser toute opposition.

Naissance officielle du titre de tsar

Le couronnement d’Ivan IV en 1547 marque la naissance officielle du titre de tsar et l’affirmation de la Russie comme une puissance centralisée. Son règne, à la fois réformateur et autoritaire, laisse une empreinte indélébile sur l’histoire du pays. S’il est souvent qualifié de « Terrible », son ascension au pouvoir inaugure une dynastie et une vision impériale qui façonneront la Russie pour les siècles à venir.

La dynastie des Grimaldi, qui règne sur Monaco depuis plus de sept siècles, est l’une des familles les plus emblématiques de l’histoire européenne. Leur ascension, marquée par des stratégies audacieuses, des alliances politiques et des batailles, a commencé bien avant leur prise de contrôle de Monaco en 1297. Cet article explore les origines de cette illustre famille et la naissance de leur pouvoir, mêlant histoire, légende et ambition.

Les Origines de la Famille Grimaldi

Une Famille Génoise Influente

Les Grimaldi trouvent leurs racines à Gênes, en Italie, au XIIe siècle. Ils appartiennent à une puissante famille patricienne, engagée dans le commerce maritime et les affaires politiques. À cette époque, Gênes est un centre de pouvoir stratégique, et les Grimaldi se distinguent par leur influence au sein des factions politiques de la ville.

Conflits Internes et Exil

Leur affiliation à la faction guelfe, soutenant le pape contre l'empereur, provoque des tensions avec la faction gibeline rivale. Ces luttes politiques conduisent les Grimaldi à l’exil à plusieurs reprises, mais elles ne diminuent pas leurs ambitions. Cet exil deviendra un moteur pour leur expansion au-delà de Gênes.

La Conquête de Monaco

Une Opportunité Stratégique

Monaco, petite forteresse située sur un promontoire rocheux, est un site stratégique idéal pour contrôler les routes maritimes entre l’Italie et la France. En 1297, François Grimaldi, déguisé en moine franciscain, utilise une ruse pour s’emparer de la forteresse. Cet événement, immortalisé par la statue de François Grimaldi à Monaco, marque le début de l’établissement de la dynastie dans cette région.

Une Alliance avec les Puissances Locales

Après la prise de Monaco, les Grimaldi consolident leur position en forgeant des alliances avec les puissances voisines, notamment le comté de Provence. Cette stratégie diplomatique permet à la famille de résister aux pressions extérieures tout en affirmant leur autorité sur le territoire.

La Construction d’une Dynastie Durable

Les Défis du Pouvoir

Les Grimaldi doivent faire face à des défis constants pour maintenir leur contrôle sur Monaco. Leurs territoires sont convoités par des puissances comme Gênes et la France. Cependant, grâce à leur habileté politique et à leur résilience, ils parviennent à préserver leur indépendance.

L’Établissement d’une Monarchie Héréditaire

Au fil des siècles, les Grimaldi transforment Monaco en une monarchie héréditaire, établissant des règles de succession claires pour maintenir la stabilité de leur dynastie. Cette structure garantit que le pouvoir reste entre les mains de la famille, assurant ainsi leur longévité.

L’Héritage des Grimaldi

Une Dynastie à Travers les Siècles

Depuis leur arrivée à Monaco, les Grimaldi ont traversé les époques en s’adaptant aux changements politiques et sociaux. De la Révolution française à l’ère moderne, ils ont su préserver leur souveraineté en s’alliant avec des puissances majeures et en modernisant leur principauté.

Un Modèle de Résilience

Aujourd’hui, la dynastie des Grimaldi incarne la continuité et la tradition. Sous la gouvernance du prince Albert II, Monaco est devenu un symbole de prestige et d’élégance, tout en étant un acteur actif dans des causes mondiales comme la protection de l’environnement.

L’Origine du Règne des Grimaldi à Monaco

La naissance de la dynastie des Grimaldi est une histoire d’ambition, de ruse et de détermination. Depuis leur conquête audacieuse de Monaco jusqu’à leur rôle actuel sur la scène internationale, les Grimaldi ont laissé une empreinte indélébile sur l’histoire européenne. Leur épopée est un rappel que même les plus petites nations peuvent avoir un impact durable lorsqu’elles sont guidées par une vision forte et un esprit de résilience.

Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, est née dans un contexte marqué par la guerre de Cent Ans. Sa naissance, à Domrémy en 1412, semble prédestiner une vie hors du commun. Cette jeune fille devenue chef de guerre et héroïne nationale incarne encore aujourd’hui le courage, la foi et la détermination face à l’adversité. Mais avant de devenir "la Pucelle d’Orléans", qu’en était-il de sa naissance et de son enfance dans un monde bouleversé ?

Le Contexte Historique

Une France Fragmentée

Au début du XVe siècle, la France est plongée dans le chaos de la guerre de Cent Ans, un conflit opposant le royaume de France et le royaume d’Angleterre. Les divisions internes, exacerbées par les querelles entre Armagnacs et Bourguignons, affaiblissent le pays.

Une Région en Pleine Tourmente

Le village de Domrémy, où Jeanne voit le jour, est situé en Lorraine, une région frontalière régulièrement touchée par les raids anglais et bourguignons. Malgré ces troubles, la foi catholique reste profondément ancrée dans la vie quotidienne des habitants.

La Naissance et l’Enfance de Jeanne

Une Famille Modeste mais Pieuse

Jeanne d’Arc naît vers 1412 dans une famille de paysans aisés. Son père, Jacques d’Arc, et sa mère, Isabelle Romée, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de piété et d’amour du prochain.

Un Enfant Marqué par la Foi

Très tôt, Jeanne se distingue par sa ferveur religieuse. Elle fréquente régulièrement l’église du village, participant aux offices et priant avec une dévotion exceptionnelle pour son âge.

L’Éveil d’une Mission

Une Enfance Simple mais Visionnaire

Bien que rien ne laisse présager son destin, Jeanne aurait entendu dès l’âge de 13 ans des voix célestes, celles des saints Michel, Catherine et Marguerite. Ces messages divins marquent le début de sa mission : délivrer la France de l’occupation anglaise et rétablir le roi Charles VII sur le trône.

Une Enfance Transcendant l’Histoire

L’enfance de Jeanne reste entourée de mystère, alimentant les récits et légendes qui ont contribué à en faire un personnage mythique. Ce mélange de simplicité et de transcendance continue de captiver historiens et écrivains.

Une Naissance pour l’Histoire de France

La naissance de Jeanne d’Arc, au cœur d’un village isolé de la Lorraine, marque le début d’une vie extraordinaire qui changera le cours de l’histoire de France. Symbole de la résistance et de l’espoir, Jeanne transcende les siècles comme une figure de courage et de foi. Son parcours, depuis sa modeste naissance jusqu’à son rôle dans la libération d’Orléans, demeure une source d’inspiration universelle.

Jeanne Antoinette Poisson, connue sous le nom de Madame de Pompadour, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire française. Née en 1721, elle devient la favorite officielle du roi Louis XV, influençant non seulement la cour de Versailles, mais aussi les arts, la politique et la culture de son époque. Cet article explore son parcours extraordinaire, ses contributions majeures et son rôle dans l’histoire de France.

Les Origines Modestes d’une Femme Ambitieuse

Une Jeunesse Prometteuse

Jeanne Antoinette Poisson naît le 29 décembre 1721 à Paris, dans une famille bourgeoise. Son éducation est soignée, grâce au soutien financier d’un riche protecteur, ce qui lui permet de développer ses talents en arts, musique et conversation, des qualités essentielles pour briller à la cour.

Un Mariage Stratégique

En 1741, elle épouse Charles-Guillaume Le Normant d’Étiolles, un mariage qui renforce sa position sociale. C’est durant cette période qu’elle fréquente les salons parisiens, où elle se fait remarquer pour son esprit vif et sa beauté.

La Rencontre avec Louis XV

Une Entrée à la Cour

En 1745, Jeanne attire l’attention du roi Louis XV lors d’un bal masqué. Séduit par son charme et son intelligence, le roi la fait installer à Versailles. Rapidement, elle obtient le titre de marquise de Pompadour, officialisant son rôle de favorite royale.

Une Favorite Pas Comme les Autres

Contrairement à d’autres favorites, Madame de Pompadour ne se limite pas à une relation sentimentale. Elle devient une confidente et conseillère politique du roi, influençant des décisions importantes, notamment dans les affaires diplomatiques et culturelles.

Une Protectrice des Arts et des Lettres

Une Mécène Incontournable

Madame de Pompadour est une grande protectrice des arts. Elle soutient des artistes tels que François Boucher et des philosophes comme Voltaire. Son goût pour l’architecture et le design se manifeste dans la construction de bâtiments emblématiques, comme le Petit Trianon.

L’Art de Vivre à la Française

Sous son influence, le style rococo atteint son apogée. Elle favorise le développement des manufactures royales, notamment celle de Sèvres, qui produit des porcelaines luxueuses. Sa passion pour l’élégance et l’innovation contribue à façonner l’image raffinée de la cour de Versailles.

Une Figure Contestée

Les Critiques et la Jalousie

Madame de Pompadour ne fait pas l’unanimité à la cour. Issue de la bourgeoisie, elle est souvent critiquée par l’aristocratie, qui lui reproche son ascension fulgurante et son influence sur le roi. Malgré cela, elle maintient sa position grâce à sa finesse et à son sens politique.

Un Rôle Politique Controversé

Bien qu’elle ne soit pas officiellement impliquée dans le gouvernement, son rôle de conseillère suscite des débats. Certains la blâment pour des décisions militaires ou économiques, tandis que d’autres saluent son pragmatisme et son soutien aux Lumières.

Le Déclin et l’Héritage

Les Dernières Années

Madame de Pompadour souffre de problèmes de santé dans ses dernières années. Elle meurt en 1764 à l’âge de 42 ans, laissant Louis XV profondément attristé. Son décès marque la fin d’une époque, mais son influence perdure.

Une Héritière des Lumières

Son mécénat et son rôle à la cour ont façonné une partie de l’héritage culturel français. Aujourd’hui encore, elle est reconnue comme une figure emblématique de l’art, de la mode et de la diplomatie du XVIIIe siècle.

La Favorite qui Changea Versailles

Jeanne Antoinette Poisson, dite Madame de Pompadour, incarne l’intelligence et l’élégance à la cour de Louis XV. Par son ascension exceptionnelle et son impact durable sur les arts et la politique, elle reste une figure incontournable de l’histoire française.

Le 15 décembre 1960, la Belgique célèbre un événement grandiose : le mariage du roi Baudouin avec Fabiola de Mora y Aragón. Cette union symbolique marque une nouvelle ère pour le royaume, entre tradition monarchique et modernité. Retour sur cette journée mémorable qui a uni un roi dévoué à une jeune aristocrate espagnole, suscitant l'enthousiasme des Belges et de l'Europe entière.

Une Rencontre Destinée

Baudouin, un roi solitaire

Devenu roi à seulement 21 ans après l’abdication de son père, Baudouin Ier était perçu comme un monarque sérieux et réservé. Son célibat prolongé, alors inhabituel pour un souverain, suscitait l'inquiétude parmi ses conseillers et ses sujets.

La rencontre avec Fabiola

Originaire d'une noble famille espagnole, Fabiola de Mora y Aragón se distinguait par son intelligence et sa piété. Leur rencontre, orchestrée par des amis communs, fut marquée par une profonde compatibilité. Pour beaucoup, leur union semblait écrite d’avance.

Les Préparatifs du Mariage

Une organisation grandiose

Le mariage de Baudouin et Fabiola fut préparé avec soin, mêlant protocole royal et ferveur populaire. Les cérémonies furent conçues pour renforcer l'image d'une monarchie proche de son peuple tout en respectant les traditions dynastiques.

La robe et les symboles

Fabiola portait une robe dessinée par le couturier espagnol Cristóbal Balenciaga. Ce choix soulignait son attachement à ses racines tout en mettant en avant la modernité et l’élégance. La simplicité de la tenue reflétait également sa personnalité discrète.

Le Jour du Mariage

Une double cérémonie

Le mariage royal comprenait deux étapes : une cérémonie civile au Palais Royal de Bruxelles suivie d’un office religieux en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. La dimension spirituelle était au cœur de cette union, reflétant la foi commune des deux époux.

Une ferveur populaire

Des milliers de Belges s’étaient rassemblés dans les rues pour acclamer le couple royal. Les festivités furent retransmises en direct à la télévision, rassemblant un public international. La joie collective marqua profondément les esprits.

Un Couple Royal Emblématique

L’image d’union et de stabilité

Le mariage de Baudouin et Fabiola offrait une image rassurante dans un monde en mutation. Leur complicité et leur engagement envers le royaume renforcèrent la popularité de la monarchie belge.

Une vie dédiée au service

Le couple, bien que sans enfants, consacra sa vie au bien-être de la nation. Leur mariage devint un symbole d’union spirituelle et d’amour authentique, inspirant admiration et respect.

L’Alliance Royale

Le mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola ne fut pas seulement une célébration royale, mais aussi un moment de communion entre un peuple et ses souverains. Leur union, empreinte de simplicité et de dignité, a marqué un chapitre important de l'histoire de la Belgique. Plus de 60 ans après, cet événement reste gravé dans la mémoire collective, rappelant l’importance des liens entre la monarchie et ses sujets.

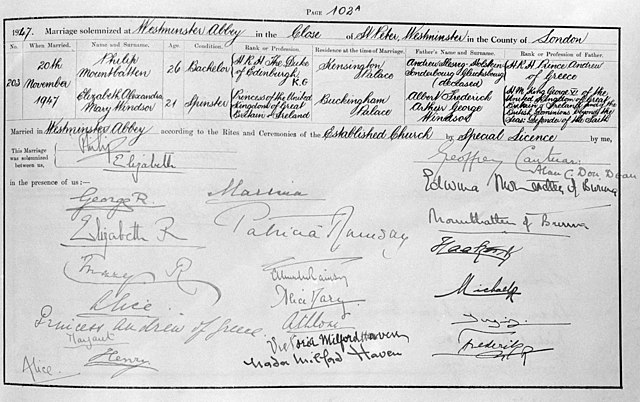

Le mariage de la princesse Elizabeth et du prince Philip, célébré le 20 novembre 1947, reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire moderne de la monarchie britannique. Cette union, au-delà d'un simple lien d'amour, symbolisait également l'espoir et le renouveau dans une période marquée par les privations de l'après-guerre. Revenons sur les moments clés de ce mariage royal qui a captivé le monde entier.

La Princesse Elizabeth et le Prince Philip

Une Grande-Bretagne en Reconstruction

Le mariage royal se déroula dans une période difficile, où la population britannique, encore marquée par les privations de la Seconde Guerre mondiale, cherchait des symboles d'espoir. La cérémonie, bien que somptueuse, reflétait un mélange de grandeur et de sobriété, respectant les restrictions imposées par l'époque.

L’Histoire d’un Amour Discret

Elizabeth et Philip se sont rencontrés pour la première fois en 1934, lors d’un mariage familial. Mais c’est en 1939, alors qu’Elizabeth n’avait que 13 ans, que leur histoire a vraiment commencé à prendre forme. Leur correspondance régulière a posé les bases d’une relation profonde et sincère.

Les Préparatifs d’un Mariage Royal

Une Robe de Mariée Symbolique

La princesse Elizabeth portait une robe créée par Norman Hartnell, un célèbre couturier britannique. Faite de satin ivoire et ornée de perles et de cristaux, la robe était inspirée de la peinture de Botticelli Le Printemps. Le tissu avait été acheté grâce à des coupons de rationnement, un détail qui illustrait le respect de la royauté pour les réalités de la population.

Un Mariage Planétaire

Malgré la simplicité relative imposée par l’après-guerre, le mariage fut suivi par des millions de personnes dans le monde. Il fut retransmis à la radio, une première pour un mariage royal, permettant aux citoyens de nombreux pays de ressentir une certaine proximité avec la famille royale.

Le Jour J : Une Cérémonie Éblouissante

La Cathédrale de Westminster

Le mariage eut lieu à l'abbaye de Westminster, un lieu emblématique de la monarchie britannique. Plus de 2 000 invités, comprenant têtes couronnées et dignitaires internationaux, assistaient à la cérémonie.

Un Serment Émotionnant

Les vœux échangés entre Elizabeth et Philip furent à la fois émouvants et empreints de respect pour leurs devoirs royaux. Leur union marquait également une alliance importante entre deux familles aristocratiques, les Windsor et les Mountbatten.

Une Vie Ensemble : L’Héritage du Couple Royal

Un Pilier de Stabilité

Le couple est resté marié pendant plus de 70 ans, un record dans l'histoire royale britannique. Leur union a été une source de stabilité pour la famille royale et un exemple pour les générations futures.

Un Modèle de Modernité

Bien qu'ils aient respecté les traditions royales, Elizabeth et Philip ont su moderniser certains aspects de la monarchie. Philip, notamment, a joué un rôle actif dans la réforme de l'institution pour l'adapter au monde moderne.

Une Union Royale Historique

Le mariage de la princesse Elizabeth et du prince Philip demeure un moment inoubliable de l’histoire royale, témoignant d’un amour sincère et d’un engagement envers leur devoir. Cet événement a marqué le début d’un règne extraordinaire pour Elizabeth, qui deviendra la souveraine la plus durable de l’histoire britannique.