Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Berlin

Le 27 février 1933, un événement dramatique secoue l'Allemagne : l'incendie du Reichstag, le siège du Parlement allemand à Berlin. Cet acte, rapidement exploité par le parti nazi, marque un tournant décisif dans l'ascension d'Adolf Hitler et la consolidation de son pouvoir. Cet article examine les circonstances de l'incendie, ses conséquences politiques et son impact sur la démocratie allemande.

Contexte historique : L'Allemagne en crise

La montée du nazisme

Au début des années 1930, l'Allemagne est en proie à une profonde crise économique et sociale, exacerbée par le chômage de masse et l'instabilité politique. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, exploite ces tensions pour gagner en popularité et accéder au pouvoir.

L'arrivée d'Hitler au pouvoir

En janvier 1933, Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. Bien que son parti ne dispose pas d'une majorité absolue au Reichstag, il cherche à consolider son autorité et à éliminer toute opposition, en particulier les communistes.

L'incendie du Reichstag : Un événement mystérieux

Le déroulement de l'incendie

Dans la nuit du 27 février 1933, un incendie ravage le bâtiment du Reichstag. Les flammes détruisent une grande partie de l'édifice, et un jeune communiste néerlandais, Marinus van der Lubbe, est arrêté sur les lieux. Les nazis l'accusent immédiatement d'être l'instigateur de l'attaque.

Les théories sur les responsables

Bien que van der Lubbe ait avoué avoir agi seul, de nombreux historiens soupçonnent une implication des nazis eux-mêmes. Certains pensent que l'incendie a été orchestré pour fournir un prétexte à Hitler afin de renforcer son pouvoir et de réprimer ses opposants.

Les conséquences politiques : La fin de la démocratie allemande

Le décret de l'incendie du Reichstag

Le lendemain de l'incendie, Hitler persuade le président Paul von Hindenburg de signer le "Reichstagsbrandverordnung" (décret de l'incendie du Reichstag). Ce décret suspend les libertés civiles, autorise les arrestations arbitraires et donne à l'État des pouvoirs étendus pour réprimer l'opposition.

La répression des communistes

Les nazis utilisent l'incendie comme prétexte pour arrêter des milliers de militants communistes et socialistes. Le parti communiste allemand (KPD) est interdit, et ses membres sont persécutés. Cette répression permet à Hitler d'éliminer une partie importante de l'opposition politique.

L'héritage de l'incendie : Un symbole de la tyrannie nazie

La consolidation du pouvoir nazi

L'incendie du Reichstag et ses conséquences marquent le début de la transformation de l'Allemagne en un État totalitaire. En mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs grâce à la loi d'habilitation, qui lui permet de gouverner par décret sans l'approbation du Parlement.

Un avertissement pour l'histoire

L'incendie du Reichstag reste un symbole des dangers de la manipulation politique et de l'érosion des libertés démocratiques. Il rappelle comment un événement dramatique peut être exploité pour justifier des mesures autoritaires et répressives.

L'Incendie du Reichstag, Prélude à la Dictature Nazie

L'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, est bien plus qu'un simple acte de vandalisme : c'est un événement clé qui a permis à Adolf Hitler de consolider son pouvoir et de détruire la démocratie allemande. En exploitant cette crise, les nazis ont ouvert la voie à l'établissement d'un régime totalitaire, dont les conséquences ont marqué l'histoire mondiale. Cet événement reste un rappel poignant des dangers de la manipulation politique et de la fragilité des institutions démocratiques.

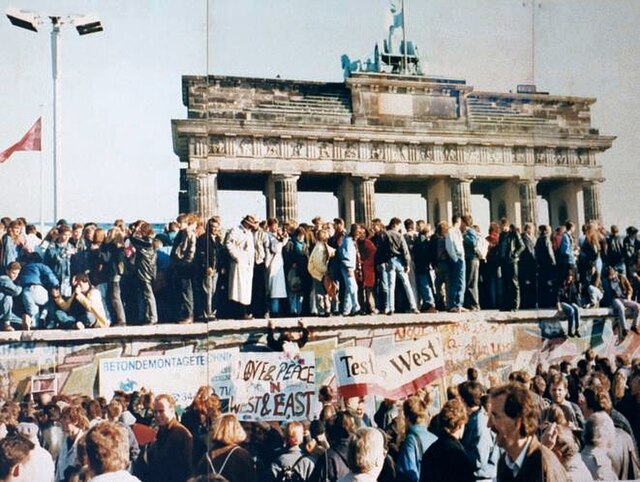

La chute du Mur de Berlin, survenue le 9 novembre 1989, a marqué la fin d'une ère et symbolisé la fin du Rideau de fer, qui divisait l'Europe en deux blocs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement historique a non seulement provoqué la réunification de l'Allemagne, mais a également été un catalyseur pour le déclin du communisme en Europe de l'Est et la fin de la guerre froide. En 2024, alors que nous célébrons le 35e anniversaire de cette monumental transformation, il est essentiel de revisiter les événements qui ont conduit à la chute du mur, ses répercussions sur l'Europe et le monde, et comment cet héritage continue de façonner notre société contemporaine.

Contexte Historique de la chute du Mur de Berlin

Le Rideau de Fer

Le terme "Rideau de fer" a été popularisé par Winston Churchill en 1946 pour décrire la division entre les pays communistes d'Europe de l'Est et les pays démocratiques d'Europe de l'Ouest. Cette séparation a conduit à des tensions politiques et militaires croissantes, symbolisées par la construction du Mur de Berlin en 1961, qui a été érigé pour empêcher l'exode des citoyens de l'Est vers l'Ouest.

La Guerre froide

La guerre froide, période de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, a façonné les relations internationales pendant près de 50 ans. Les idéologies opposées, le capitalisme et le communisme, ont entraîné une série de conflits par procuration et une course aux armements, rendant la menace d'une guerre nucléaire omniprésente.

Les Événements Précédant la Chute du Mur

Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev

Au milieu des années 1980, Mikhaïl Gorbatchev a introduit des réformes cruciales, comme la perestroïka (restructuration) et la glasnost (transparence), visant à moderniser l'économie soviétique et à permettre une plus grande liberté d'expression. Ces réformes ont eu des conséquences profondes dans les pays satellites de l'Union soviétique, incitant de nombreux citoyens à revendiquer des réformes similaires.

Les mouvements populaires

Les manifestations en Pologne, notamment le mouvement Solidarnosc dirigé par Lech Wałęsa, ainsi que les mouvements pro-démocratiques en Hongrie, en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, ont été des facteurs catalyseurs qui ont renforcé la pression sur les régimes communistes. La désillusion face à la répression et la quête de liberté ont alimenté ces mouvements.

La Chute du Mur

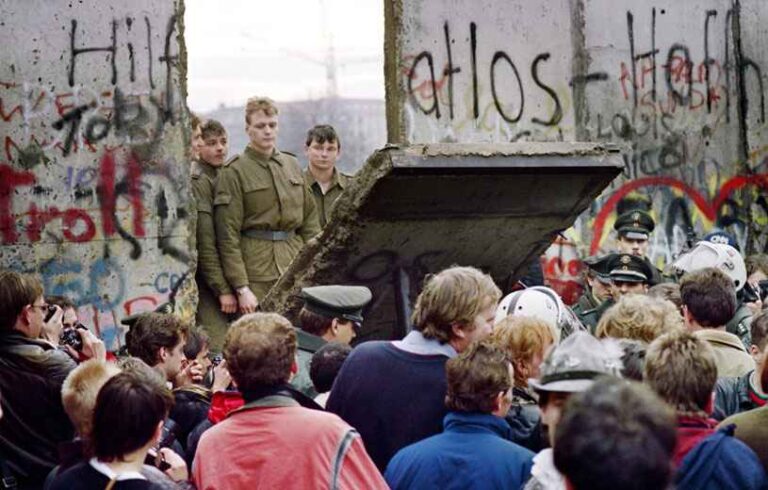

Les événements du 9 novembre 1989

La chute du Mur de Berlin a été le résultat d'une série d'événements qui ont culminé le 9 novembre 1989. Une confusion autour d'une annonce concernant la libéralisation des voyages a conduit à des milliers de Berlinois de l'Est à se rassembler aux points de contrôle. Les gardes-frontières, débordés, ont finalement ouvert les portes, permettant aux citoyens de traverser librement. Ce moment historique a été acclamé comme la victoire des aspirations démocratiques sur la répression.

Les réactions internationales

La chute du Mur a suscité des réactions enthousiastes dans le monde entier. Elle a été saluée comme un triomphe de la démocratie et a ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne, qui a été officiellement réalisée le 3 octobre 1990. Cet événement a également inspiré d'autres pays d'Europe de l'Est à abandonner leurs régimes communistes.

Conséquences de la Chute du Mur

Réunification allemande et intégration européenne

La réunification de l'Allemagne a eu un impact profond sur la politique européenne. Elle a conduit à la création de l'Union européenne et à une expansion vers l'est, intégrant d'anciens pays communistes au sein d'une structure démocratique.

Le nouvel ordre mondial

La fin du Rideau de fer a marqué la fin de la guerre froide et a conduit à un nouvel ordre mondial, caractérisé par la domination des États-Unis en tant que superpuissance unique et une augmentation des tensions régionales, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Héritage de la Chute du Mur en 2024

Réflexions sur la démocratie et les droits de l'homme

En 2024, la chute du Mur de Berlin continue de servir de symbole pour les luttes pour la démocratie et les droits de l'homme. Les défis actuels, tels que le populisme croissant, les tensions géopolitiques et les menaces à la démocratie, rappellent que le combat pour la liberté et l'égalité est toujours d'actualité.

Un regard vers l'avenir

Alors que nous commémorons cet événement marquant, il est crucial de réfléchir aux leçons tirées du passé. La solidarité internationale et la vigilance en matière de droits civiques demeurent essentielles pour prévenir la régression démocratique dans le monde.

La voie à des changements significatifs dans le monde entier

La chute du Mur de Berlin a été un moment charnière qui a non seulement marqué la fin d'une époque, mais a également ouvert la voie à des changements significatifs dans le monde entier. À l'approche des 35 ans de cet événement, il est essentiel de célébrer les avancées réalisées en matière de liberté et de démocratie tout en restant conscients des défis qui subsistent. En honorant cet héritage, nous pouvons continuer à œuvrer pour un avenir où les droits de tous sont respectés et où la paix et la liberté prévalent.

La réunification de l'Allemagne, survenue le 3 octobre 1990, marque un tournant majeur de l'histoire européenne contemporaine. Cet événement a mis fin à la division entre la République fédérale d'Allemagne (RFA) à l'Ouest et la République démocratique allemande (RDA) à l'Est, divisées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le processus, complexe et symbolique, a été influencé par un contexte international en pleine mutation et a eu des répercussions profondes sur la politique européenne et mondiale.

Contexte historique et politique

La division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale

À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'Allemagne, vaincue, fut divisée en quatre zones d'occupation, chacune contrôlée par les Alliés : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, et l'Union soviétique. Cette division fut initialement envisagée comme temporaire, mais les tensions croissantes entre les Alliés occidentaux et l'Union soviétique conduisirent à la formation de deux États allemands en 1949 : la RFA (à l'Ouest) et la RDA (à l'Est).

La construction du Mur de Berlin

Symbole le plus visible de cette division, le Mur de Berlin fut construit en 1961 pour empêcher l'exode massif des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Ce mur séparait non seulement Berlin en deux, mais incarnait aussi la scission entre les blocs communiste et capitaliste, en pleine Guerre froide.

L'évolution des relations Est-Ouest

Les relations entre les deux Allemagnes, comme celles entre l'Est et l'Ouest, furent marquées par des tensions tout au long de la Guerre froide. Cependant, à partir des années 1970, des signes de rapprochement apparurent. La politique d'Ostpolitik, menée par le chancelier ouest-allemand Willy Brandt, chercha à améliorer les relations avec la RDA et les autres pays du bloc soviétique, jetant les bases d'une possible future réconciliation.

Les causes de la réunification

La Perestroïka et la Glasnost

Dans les années 1980, l'Union soviétique, sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, adopta des politiques de réforme économique et politique connues sous les noms de Perestroïka (restructuration) et Glasnost (transparence). Ces réformes affaiblirent le contrôle soviétique sur les pays d'Europe de l'Est, y compris la RDA, et créèrent un climat de changements irréversibles.

Le mécontentement croissant en RDA

En RDA, le mécontentement face à la stagnation économique et à la répression politique s'accrut dans les années 1980. Le peuple commença à organiser des manifestations pacifiques, demandant des réformes, plus de libertés, et la fin du régime autoritaire. Des villes comme Leipzig furent le théâtre de manifestations de plus en plus massives, appelées les "manifestations du lundi".

La chute du Mur de Berlin

Le 9 novembre 1989, après des mois de pressions internes et externes, les autorités est-allemandes annoncèrent de manière maladroite l'ouverture des frontières avec l'Ouest. Cette annonce provoqua une vague d'enthousiasme à travers l'Allemagne. Des milliers de Berlinois de l'Est et de l'Ouest se rassemblèrent spontanément au Mur de Berlin, provoquant sa chute symbolique.

Le processus de réunification

Les négociations diplomatiques

Après la chute du Mur, la question de la réunification devint centrale dans le débat politique allemand et international. Les négociations pour la réunification furent menées principalement par le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, qui présenta un plan en dix points pour l’unification. La communauté internationale, notamment les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, fut impliquée dans les discussions pour assurer une transition pacifique.

Le Traité 2+4

Le "Traité 2+4" fut signé en septembre 1990 entre les deux Allemagnes (les "2") et les quatre puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale (États-Unis, URSS, France, Royaume-Uni). Ce traité régla les questions de sécurité et permit la réunification sous le contrôle de la RFA, tout en garantissant la souveraineté totale de l'Allemagne réunifiée.

Le rôle de l’Union européenne

La réunification de l'Allemagne ne se fit pas uniquement à l'intérieur de ses frontières. L’intégration de l'Allemagne dans l'Union européenne joua un rôle crucial pour apaiser les craintes des voisins européens, en particulier la France, qui craignait la montée d'une Allemagne trop puissante. L'Allemagne renforça son engagement européen, notamment en soutenant l'adoption d'une monnaie unique, l'euro.

Les défis après la réunification

Les disparités économiques et sociales

L'un des plus grands défis de la réunification fut de combler l'écart économique entre l'Est et l'Ouest. La RDA, sous régime communiste, avait une économie beaucoup moins performante que celle de la RFA. Les premières années après la réunification furent marquées par une récession à l'Est, des taux de chômage élevés et une migration massive vers l'Ouest.

L'intégration culturelle et politique

Au-delà des questions économiques, l'intégration des populations de l'Est et de l'Ouest présenta également des défis sur le plan culturel et politique. La culture politique en RDA, où la liberté d'expression était limitée, contrastait fortement avec celle de la RFA, plus ouverte et démocratique. Ce processus d’intégration, souvent qualifié de "réunification intérieure", prit des années.

Les tensions et le sentiment d’injustice

La transition brutale vers une économie de marché créa un sentiment de frustration et d'injustice chez de nombreux Allemands de l'Est. Le chômage, les inégalités croissantes et la perte d'identité laissèrent des cicatrices durables dans certaines régions. De plus, la transformation rapide de la RDA fut perçue par certains comme une "annexion" par l'Ouest, plutôt qu'une réunification équitable.

Unification et héritage

La réunification de l'Allemagne, bien que célébrée comme un triomphe de la paix et de la liberté, ne fut pas sans défis. Cependant, elle permit à l'Allemagne de se reconstruire comme une puissance européenne centrale, tout en réaffirmant son engagement envers la démocratie et l'intégration européenne. Aujourd'hui, bien que des disparités subsistent entre l'Est et l'Ouest, l'Allemagne est unie et joue un rôle clé sur la scène internationale.

Le régime nazi, sous la direction d’Adolf Hitler, a mis en place une machine de propagande massive pour influencer et contrôler tous les aspects de la vie allemande. Au cœur de cette stratégie se trouvait l’endoctrinement systématique des enfants et des jeunes. L'objectif de Hitler était de créer une génération fidèle à l’idéologie nazie, en façonnant dès le plus jeune âge la mentalité des futurs citoyens. Cet article explore la manière dont les enfants allemands ont été instrumentalisés à des fins politiques sous le Troisième Reich, ainsi que les institutions, pratiques et conséquences de cet endoctrinement.

La Jeunesse Hitlérienne et l'Organisation du Contrôle

La création de la Jeunesse hitlérienne (Hitlerjugend)

La Jeunesse hitlérienne, ou Hitlerjugend (HJ), est fondée en 1926 comme une organisation paramilitaire destinée aux jeunes garçons allemands. Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, elle devient une structure essentielle du régime nazi pour encadrer la jeunesse. Tous les enfants de 10 à 18 ans sont progressivement obligés d’y adhérer, et en 1936, cela devient officiellement obligatoire. La Hitlerjugend a pour mission d’endoctriner les jeunes dans les principes du national-socialisme, notamment l’antisémitisme, le culte de la personnalité d’Hitler, et l’esprit militariste.

Les activités de la Hitlerjugend mêlent des exercices physiques, des formations militaires, et des leçons politiques. Les garçons apprennent la discipline, la loyauté envers le Führer, et le rejet de toute forme de faiblesse ou de divergence idéologique.

La Ligue des jeunes filles allemandes (Bund Deutscher Mädel)

En parallèle de la Hitlerjugend pour les garçons, la Ligue des jeunes filles allemandes (Bund Deutscher Mädel, BDM) est créée pour les filles. Cette organisation vise à former les jeunes filles selon l'idéal nazi de la femme, centré sur le rôle de la mère au foyer et sur la "pureté raciale". Les membres du BDM sont éduquées à être de futures épouses et mères, prêtes à servir l'État en donnant naissance à la prochaine génération d'Aryens. L’accent est mis sur la préparation physique, la formation aux soins familiaux, ainsi que l’enseignement des valeurs nazies.

L’Endoctrinement à l’École et dans les Médias

Les programmes scolaires modifiés sous le Troisième Reich

Les écoles deviennent des instruments essentiels du régime nazi pour promouvoir l’idéologie du parti. Dès l'âge de 6 ans, les enfants sont soumis à une éducation révisée, où les cours de biologie, d’histoire et même de mathématiques servent à enseigner la supériorité de la "race aryenne" et à renforcer les préjugés raciaux. La biologie insiste sur l’eugénisme et la nécessité d'éliminer les éléments "indésirables" de la société, tels que les Juifs ou les personnes handicapées.

L’histoire est réécrite pour glorifier le nationalisme allemand, en soulignant la prétendue supériorité des Allemands dans l’histoire européenne et mondiale. Le culte de la personnalité autour d’Hitler est également omniprésent dans l’enseignement.

La propagande dans les livres et les films pour enfants

Le ministère de la Propagande, dirigé par Joseph Goebbels, supervise la production de livres et de films destinés à la jeunesse, qui véhiculent les valeurs nazies. Des livres de contes et des manuels scolaires intègrent des stéréotypes raciaux, présentant les Juifs comme des ennemis et glorifiant les jeunes soldats allemands.

Le cinéma est également utilisé pour influencer les esprits jeunes. Des films comme "Hitlerjunge Quex" (1933), racontant l’histoire d’un jeune garçon prêt à se sacrifier pour la cause nazie, sont conçus pour émouvoir et galvaniser la jeunesse. Les enfants sont ainsi exposés à un flux continu de messages qui renforcent l'idée de leur rôle dans la construction d’un Reich millénaire.

Le Formatage Idéologique et Militaire

La formation militaire des jeunes garçons

Dès leur adolescence, les jeunes membres de la Hitlerjugend sont soumis à une formation militaire rigoureuse. Des camps d’entraînement, des exercices de tir, et des manœuvres sont organisés pour préparer les garçons à intégrer l’armée, la Schutzstaffel (SS), ou d'autres branches des forces armées. L'objectif est de créer des soldats endurcis et loyaux, prêts à mourir pour la cause nazie.

L’embrigadement militaire se double d’une glorification de la violence, présentée comme un moyen légitime de défendre l’Allemagne et d'assurer la domination aryenne. Les jeunes sont encouragés à dénoncer toute forme de dissidence, même au sein de leur propre famille, renforçant ainsi leur allégeance totale au Führer.

Les jeunes dans l’effort de guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les forces allemandes sont sur le point de s’effondrer, la Hitlerjugend est mobilisée pour défendre le Reich. Des milliers de jeunes garçons sont envoyés au front, souvent avec peu de formation et d’équipement, pour combattre aux côtés des troupes régulières. Nombre d’entre eux périront dans les dernières batailles contre les Alliés, notamment lors de la défense de Berlin en 1945.

Cette mobilisation de la jeunesse pour la guerre montre jusqu'où le régime nazi était prêt à aller pour utiliser les enfants dans ses objectifs militaristes.

Les Conséquences Psychologiques et Sociales de l’Endoctrinement

Les traumatismes des enfants soldats et des jeunes endoctrinés

L’endoctrinement des jeunes sous le régime nazi a laissé des séquelles profondes sur une génération entière d’Allemands. Ceux qui ont été élevés dans la croyance absolue aux idéaux nazis ont souvent eu du mal à se réintégrer dans une société d’après-guerre où ces croyances étaient condamnées. Les anciens membres de la Hitlerjugend, ayant servi comme enfants soldats, ont souvent souffert de stress post-traumatique, de culpabilité, et de désorientation face à la chute du régime qu’ils avaient appris à vénérer.

La rééducation après la guerre

Après la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, les forces alliées se sont lancées dans un processus de dénazification qui visait à débarrasser la société allemande de l'idéologie nazie. Ce processus incluait également la rééducation des enfants et des adolescents endoctrinés par le régime. Des programmes éducatifs ont été mis en place pour enseigner aux jeunes les valeurs de la démocratie, de la tolérance et des droits de l’homme.

Cependant, le lavage de cerveau subi par la jeunesse allemande n'a pas été facile à inverser, et certains ont gardé des traces durables de leur formatage idéologique. La reconstruction psychologique et morale de la génération née sous le Troisième Reich a été l'un des défis majeurs de l'après-guerre.

Conclusion

Les "Enfants pour Hitler" sont le triste résultat d’une stratégie d’endoctrinement orchestrée par le régime nazi pour façonner une génération fidèle à l'idéologie nazie. Par le biais de la Jeunesse hitlérienne, de la Ligue des jeunes filles, des écoles et des médias, le régime a su manipuler les esprits les plus impressionnables afin de les convertir en soldats, mères de la nation, et défenseurs du Reich.

L'utilisation des enfants et des adolescents par les nazis souligne la brutalité du régime et son désir de contrôler tous les aspects de la vie allemande. Aujourd'hui, l'endoctrinement des enfants sous le Troisième Reich demeure un rappel des dangers des régimes totalitaires et de l'instrumentalisation des jeunes à des fins politiques et militaires.