Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

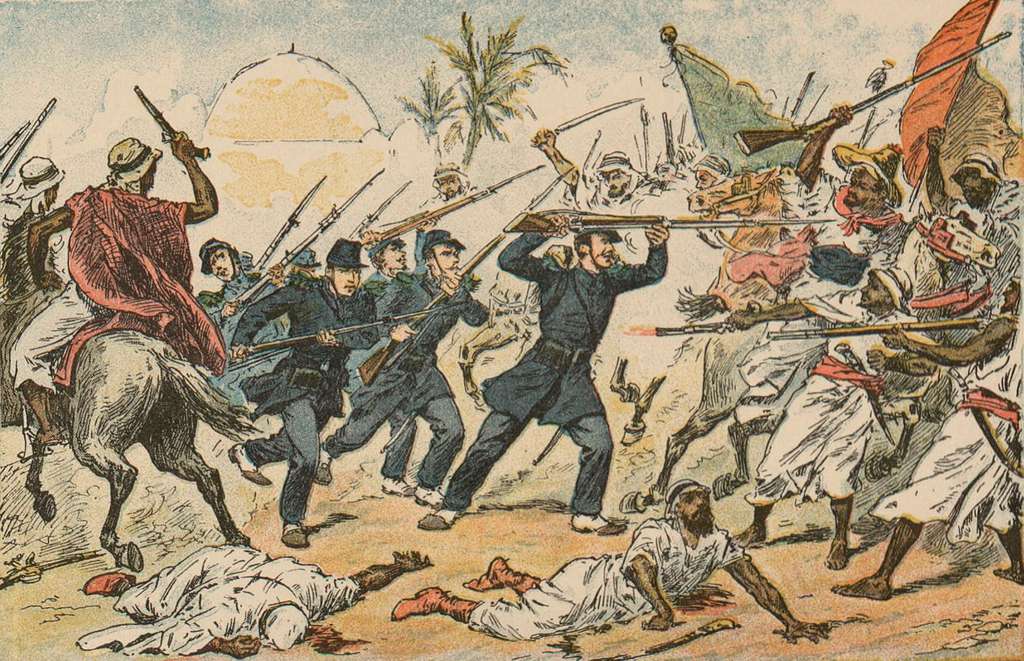

Articles et Vidéos sur Afrique du Nord

Le 7 janvier 1957 marque le début de la bataille d'Alger, un épisode clé de la guerre d'indépendance algérienne. Opposant les forces françaises aux combattants du Front de Libération Nationale (FLN), cette bataille se déroule dans la capitale, Alger, et devient rapidement un symbole des luttes urbaines modernes. Cette période intense révèle les enjeux humains, politiques et stratégiques d'un conflit qui continue de marquer la mémoire collective.

Contexte Historique

La Guerre d’Algérie : Un Conflit Déjà Enraciné

Depuis le 1er novembre 1954, le FLN mène une lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie, alors colonie française. Les tensions montent dans les grandes villes, où la répression française et les actions du FLN s'intensifient.

Alger : Une Ville sous Haute Tension

En 1957, Alger est un foyer de contestation et de violence. Le FLN y multiplie les attentats, cherchant à affaiblir l’administration coloniale française et à mobiliser la population algérienne. La ville devient un champ de bataille, mêlant lutte armée, résistance civile et répression brutale.

Le Déroulement de la Bataille d'Alger

L’Intervention Militaire Française

Le général Jacques Massu et la 10e division parachutiste sont déployés à Alger pour rétablir l’ordre. L’armée reçoit les pleins pouvoirs pour démanteler les réseaux du FLN dans la ville. Cette approche marque un tournant, remplaçant les forces de police par une gestion militaire.

Les Tactiques du FLN

Le FLN adopte une stratégie de guérilla urbaine, avec des attentats ciblés et des actions coordonnées. Les "bombes de la Casbah" deviennent tristement célèbres, illustrant la détermination des combattants à défier l’occupant.

Les Méthodes Controversées de la Répression

L’armée française met en place une politique de quadrillage strict, multipliant les contrôles, les arrestations et les interrogatoires. Cependant, l’utilisation systématique de la torture pour obtenir des informations suscite des condamnations internationales et divise l’opinion publique en France.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

Une Victoire Militaire Française

Après plusieurs mois de combats, les réseaux du FLN à Alger sont démantelés, marquant une victoire militaire française. Pourtant, cette victoire est à double tranchant : elle nourrit la colère et le ressentiment de la population algérienne.

Une Guerre Médiatisée et Contestée

La bataille d’Alger attire l’attention internationale sur le conflit algérien. Les accusations de torture et les atteintes aux droits humains ternissent l’image de la France à l’étranger.

Un Épisode Déterminant pour l’Indépendance

Malgré sa défaite à Alger, le FLN gagne en légitimité sur la scène mondiale. La bataille révèle l’impossibilité d’une victoire durable par la force et contribue à accélérer les négociations menant à l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Un Tournant dans la Guerre d'Algérie

Le début de la bataille d’Alger en janvier 1957 représente un moment charnière dans l’histoire de la guerre d’Algérie. Au-delà de ses aspects militaires, cet épisode met en lumière les dilemmes moraux, politiques et stratégiques auxquels la France et le FLN étaient confrontés. Plus qu’un simple affrontement, la bataille d’Alger illustre les tensions profondes d’une époque où la quête de liberté s’opposait à la volonté de maintenir un empire colonial.

En 1962, à la suite de la fin de la guerre d’Algérie et de la signature des Accords d'Évian, plus d'un million de personnes d'origine européenne, appelées pieds-noirs, fuient l’Algérie. Ce déplacement massif est le résultat d'un climat de violence et d'incertitude dans un pays en pleine mutation politique. L’exode des pieds-noirs constitue un chapitre douloureux pour les familles concernées, mais aussi pour la France, qui doit alors accueillir une population déracinée. Cet article explore les causes, les défis, et l'héritage de cet exode.

Contexte historique et causes de l’exode

La colonisation de l'Algérie et l'installation des Européens

La colonisation française de l’Algérie débute en 1830, et au fil des décennies, des milliers d’Européens, principalement français, espagnols, et italiens, s'installent dans le pays. Ces colons, qui forment la communauté des pieds-noirs, construisent des vies et développent une culture spécifique, marquée par une identité franco-algérienne. Cependant, leur présence est perçue comme un symbole de domination par la majorité algérienne, générant tensions et ressentiments.

Le déclenchement de la guerre d’Algérie en 1954

En 1954, les tensions éclatent avec le début de la guerre d'Algérie, un conflit de décolonisation qui oppose le Front de libération nationale (FLN) aux forces françaises. La guerre devient rapidement violente et meurtrière, marquée par des attentats, des combats, et des répressions. La communauté des pieds-noirs est prise au milieu de ce conflit, oscillant entre leur attachement à la France et leur statut de colons dans un pays en quête d’indépendance.

Les Accords d’Évian et l’indépendance de l’Algérie en 1962

Après huit années de guerre, la France et le FLN signent les Accords d’Évian en mars 1962, mettant fin aux hostilités et ouvrant la voie à l’indépendance de l’Algérie. Cependant, cette indépendance suscite des inquiétudes chez les pieds-noirs, qui craignent pour leur sécurité dans un pays où les hostilités envers les Européens sont encore vives. Face à l’incertitude, la majorité décide de quitter l'Algérie.

L'exode massif de 1962

La "valise ou le cercueil" : un départ forcé

L'expression "la valise ou le cercueil" illustre bien le choix auquel sont confrontés les pieds-noirs : partir rapidement ou risquer la violence. En effet, malgré les garanties de protection offertes dans les Accords d'Évian, la situation en Algérie se dégrade, avec des violences contre les civils européens. Les pieds-noirs, ne se sentant plus en sécurité, commencent à quitter le pays en masse.

Les conditions de départ : un voyage difficile

Le départ se fait dans des conditions chaotiques. Les familles abandonnent souvent leurs biens et leurs propriétés, emportant seulement l'essentiel dans des valises. Les ports d'Alger et d'Oran voient des milliers de personnes embarquer chaque jour pour Marseille et d’autres villes françaises. La France, peu préparée à un tel afflux, se trouve face à un défi logistique important.

L'arrivée en France : entre espoir et désillusion

À leur arrivée en France, les pieds-noirs sont accueillis avec un mélange de sympathie et d’indifférence. Les autorités françaises leur offrent un soutien, mais les moyens alloués sont souvent insuffisants. De nombreux rapatriés éprouvent un sentiment de déracinement et de marginalisation, se sentant perçus comme des étrangers dans un pays qu’ils considèrent pourtant comme le leur.

Les défis de l’intégration en France

La difficulté de trouver un logement et un emploi

L’afflux soudain de rapatriés pose des défis en matière de logement et d’emploi. Les pieds-noirs, souvent issus d'une classe moyenne en Algérie, doivent parfois accepter des emplois peu qualifiés ou temporaires pour subvenir à leurs besoins. Les gouvernements successifs mettent en place des aides et des logements temporaires, mais beaucoup de rapatriés se sentent abandonnés par l’État.

Les tensions avec la population locale

L’arrivée des pieds-noirs dans certaines régions françaises, particulièrement dans le sud, provoque des tensions avec la population locale. Ces dernières sont souvent dues à des stéréotypes et à une incompréhension mutuelle. Cependant, les pieds-noirs réussissent progressivement à s’intégrer, malgré les préjugés et les obstacles initiaux.

L'impact psychologique et culturel de l’exode

Le traumatisme du déracinement

Pour de nombreux pieds-noirs, l’exode d’Algérie représente un traumatisme durable. Le sentiment de perte de leur terre natale, d’abandon par le gouvernement français, et de déracinement laisse des traces psychologiques profondes, qui se transmettent souvent aux générations suivantes.

La préservation de l'identité et de la culture pied-noir

Malgré le traumatisme, la communauté des pieds-noirs parvient à préserver et transmettre son héritage culturel, culinaire et linguistique. Des associations se forment pour maintenir vivante la mémoire de l’Algérie française, organiser des événements commémoratifs, et perpétuer les traditions. Cette identité particulière devient une composante de la diversité culturelle française.

L’héritage de l'exode dans la société française

La reconnaissance des souffrances des rapatriés

Au fil des décennies, la France reconnaît de plus en plus la souffrance et les difficultés rencontrées par les pieds-noirs. Des lois sont votées pour offrir des compensations financières et des reconnaissances officielles aux rapatriés, bien que ces mesures soient souvent perçues comme tardives.

L’impact dans la politique et la mémoire collective

L'exode des pieds-noirs marque également la politique française, influençant les relations de la France avec ses anciennes colonies. Le souvenir de l’Algérie française et des événements douloureux liés à l'indépendance continue de susciter des débats, notamment sur le colonialisme et le devoir de mémoire.

Une histoire de déracinement et de résilience

L'exode des pieds-noirs reste un épisode marquant de l’histoire contemporaine française. Pour ceux qui l’ont vécu, c’est une période de bouleversements et de douleur, mais aussi de résilience et de reconstruction. Cet événement a façonné non seulement la communauté pied-noir elle-même, mais aussi la société française dans son ensemble, influençant les débats sur la mémoire et l’identité nationale.