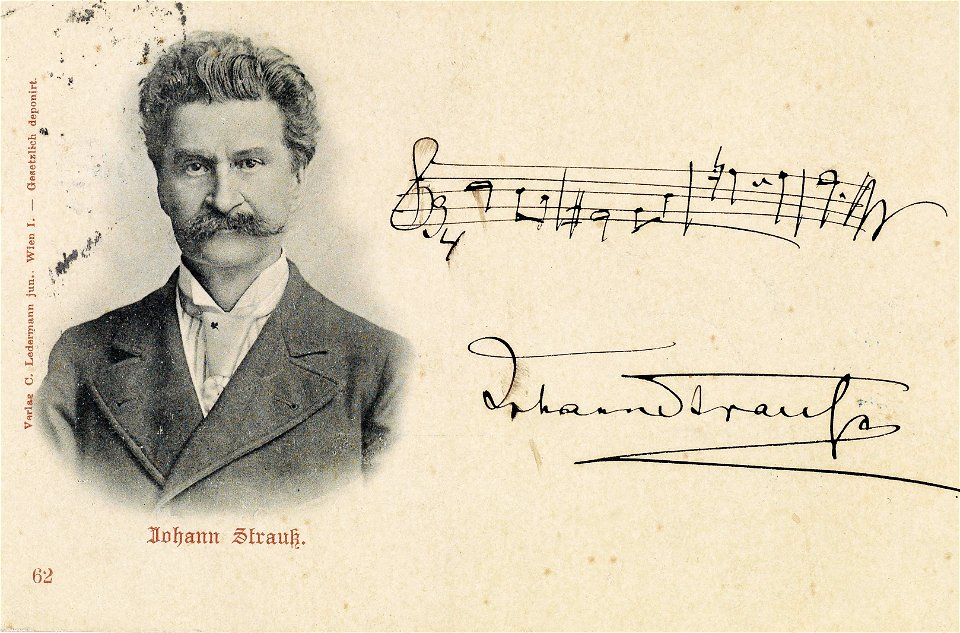

Johann Strauss II : mort du roi de la valse, naissance d’un mythe de la musique viennoise

Le 3 juin 1899, Johann Strauss II s’éteint à Vienne, mettant fin à une vie entièrement dédiée à la musique. Surnommé à juste titre le « roi de la valse », il laisse derrière lui un héritage musical monumental qui continue de faire vibrer les salles de concert et les bals du monde entier. Retour sur le destin exceptionnel d’un compositeur emblématique de la Vienne impériale.

Une enfance musicale dans l’ombre d’un père célèbre

Né le 25 octobre 1825 à Vienne, Johann Strauss II est le fils du compositeur Johann Strauss I, figure renommée de la musique légère viennoise. Dès son plus jeune âge, il montre des dispositions musicales, mais son père s’oppose farouchement à sa vocation. Ce dernier, inquiet de la concurrence, rêve pour lui d’une carrière stable dans la finance.

Cependant, soutenu par sa mère, Johann étudie clandestinement le violon et la composition. Il prend pour modèle non seulement son père, mais aussi Joseph Lanner, un autre maître de la valse viennoise. À la mort de Johann Strauss I en 1849, le jeune Strauss peut enfin s’affirmer. Il prend la tête de son propre orchestre et entre rapidement en concurrence avec celui de son père.

L’émancipation d’un style

Contrairement à son père, Johann Strauss II adopte un style plus romantique, lyrique et expressif. Il donne à la valse une profondeur émotionnelle nouvelle. Ce changement de ton séduit un public de plus en plus large et l’impose comme le grand rénovateur de la musique de bal viennoise.

Un compositeur infatigable au service de la fête et de l’élégance

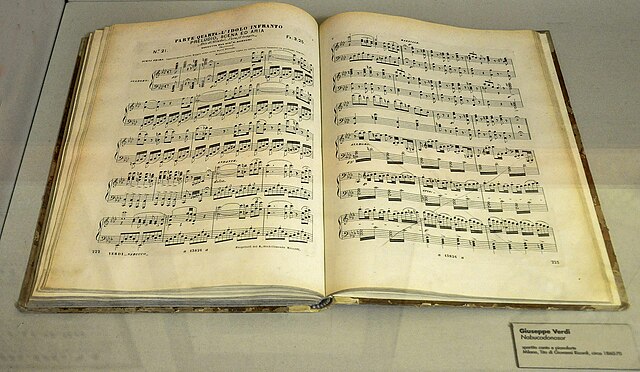

Strauss II est l’un des compositeurs les plus prolifiques de son temps. Il laisse une œuvre colossale de plus de 500 compositions, parmi lesquelles :

-

Des valses inoubliables : An der schönen blauen Donau (Le Beau Danube bleu, 1867), sans doute la plus célèbre, est aujourd’hui un hymne officieux de l’Autriche ;

-

Des polkas et marches entraînantes : Unter Donner und Blitz (Tonnerre et éclairs), ou Tritsch-Tratsch-Polka ;

-

Des opéras et opérettes brillants, à commencer par Die Fledermaus (La Chauve-souris, 1874), chef-d'œuvre d’humour et de finesse, toujours au répertoire.

Son langage musical, immédiatement reconnaissable, conjugue virtuosité orchestrale, légèreté mélodique et raffinement harmonique. Il compose également La Valse de l’Empereur en 1889, en hommage à François-Joseph Ier, symbole de loyauté à l’Empire austro-hongrois.

Une renommée internationale et des triomphes planétaires

Strauss dépasse rapidement les frontières de l’Empire austro-hongrois. Son génie mélodique est universel, et ses tournées le mènent dans toute l’Europe, puis jusqu’en Amérique. En 1876, il est invité à diriger un orchestre de plus de 1 000 musiciens lors de l’Exposition universelle de Philadelphie. Ce moment spectaculaire consacre sa gloire outre-Atlantique.

Il est salué partout comme un symbole de la culture viennoise, une sorte d’ambassadeur de l’élégance musicale européenne. À Paris, à Saint-Pétersbourg, à Berlin, il fait sensation. Il devient le compositeur d’un empire en fête, mais aussi d’un continent qui, à l’aube du XXe siècle, sent déjà venir le crépuscule de son âge d’or.

Une fin de vie paisible pour un musicien comblé

Johann Strauss II meurt paisiblement le 3 juin 1899 à Vienne, victime d’une pneumonie. Il est inhumé au cimetière central de Vienne (Zentralfriedhof), où il repose aux côtés des plus grands : Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms. Sa mort est perçue comme la fin d’un monde : celui des bals somptueux, des salons impériaux et de la musique insouciante d’une Vienne raffinée.

L’Empereur François-Joseph lui rend hommage, et les journaux du monde entier saluent le départ du compositeur qui a su faire danser une époque entière.

Une postérité vivace au cœur de la culture viennoise

Encore aujourd’hui, Johann Strauss II incarne l’âme musicale de Vienne. Chaque 1er janvier, le concert du Nouvel An donné par l'Orchestre Philharmonique de Vienne consacre une grande partie de son programme à ses œuvres. Le Beau Danube bleu et La Marche de Radetzky (de son père, mais popularisée par lui) y sont devenus des rituels mondiaux.

Ses compositions continuent d’être jouées partout, dans les films, la publicité, les émissions de télévision. Elles évoquent une gaieté universelle, un raffinement d’un autre temps, une insouciance brillante. À l’ère numérique, ses partitions sont parmi les plus téléchargées de la musique classique.

Une influence musicale qui transcende les genres

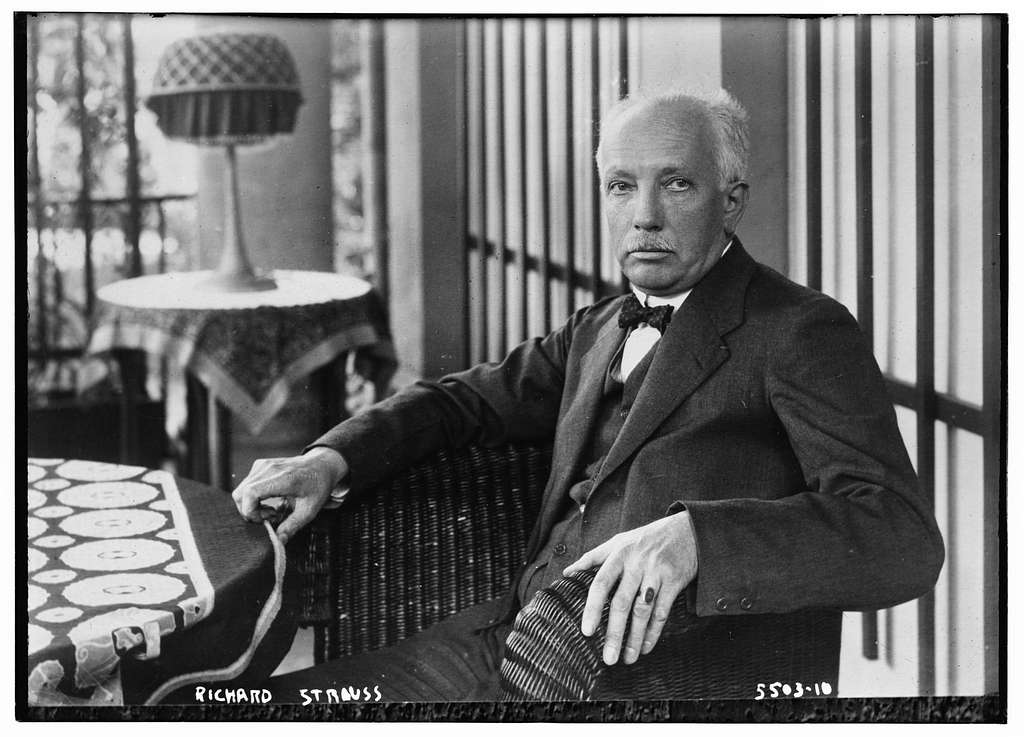

Strauss n’a pas simplement écrit des valses : il a transformé la valse en art majeur. De danse de bal populaire, elle devient, sous sa plume, un symbole de grâce et de poésie. Des compositeurs comme Gustav Mahler, Maurice Ravel (La Valse, 1920) ou encore Richard Strauss (aucun lien familial) ont reconnu son influence.

Son sens de la mélodie, sa maîtrise des rythmes ternaires, et sa capacité à exprimer la joie comme la mélancolie en font un modèle pour les générations suivantes. Il a donné à la musique légère une légitimité artistique durable.

Strauss II : le musicien qui a fait danser le monde

Johann Strauss II n’a pas seulement marqué son époque : il a redéfini l’idée même de fête et d’émotion dans la musique. De Vienne à Philadelphie, de la cour impériale aux salons bourgeois, il a enchanté des millions d’âmes avec ses harmonies joyeuses. Sa mort en 1899 laisse une empreinte indélébile dans l’histoire culturelle européenne.

Aujourd’hui encore, sa musique traverse les siècles sans prendre une ride, résonnant dans les salles de concert, les mariages, les films, les mémoires. Strauss II n’est pas simplement un compositeur du passé : il est un pont vivant entre la tradition viennoise et l’universalité du plaisir musical.