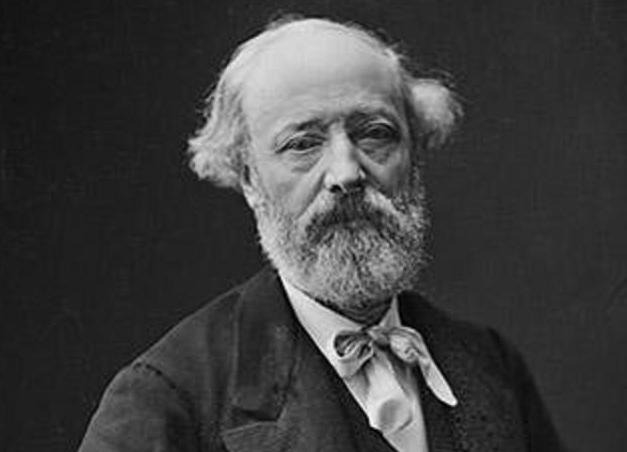

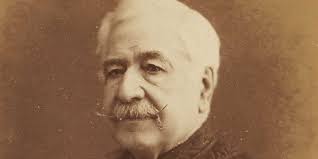

Eugène Viollet-le-Duc : un enfant de l’Empire passionné par l’histoire

Une jeunesse bercée par les arts Né à Paris le 27 janvier 1814, Viollet-le-Duc grandit dans un milieu cultivé : son oncle est peintre, son père travaille au ministère de l’intérieur. Très tôt, il s’intéresse à l’architecture, mais refuse de suivre la voie classique de l’École des Beaux-Arts, jugée trop rigide. Il préfère apprendre sur le terrain, en visitant les églises romanes et gothiques de France. C’est à l’âge de 26 ans, en 1840, qu’il reçoit sa première commande officielle : la restauration de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Ce sera le point de départ d’une longue carrière dédiée à la préservation — et à la transformation — du patrimoine médiéval.

Restaurer ou réinventer : la méthode Viollet-le-Duc

Une vision inédite de la restauration Viollet-le-Duc ne se contente pas de consolider les ruines : il imagine les bâtiments tels qu’ils auraient pu ou dû être. Sa définition de la restauration est célèbre et révélatrice : "Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné." Cette conception, jugée audacieuse par certains, hérétique par d’autres, ouvre un débat toujours actuel sur la légitimité de la restauration patrimoniale.

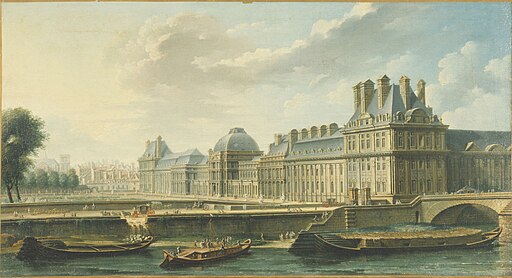

Des chantiers emblématiques Il dirige ou supervise une multitude de chantiers prestigieux

- Notre-Dame de Paris (1844-1864) : il rétablit les pinacles, les gargouilles, la flèche centrale (emblématique, détruite en 2019)

- La cité de Carcassonne : il reconstitue les remparts, les toitures, les tours, souvent avec des matériaux ou styles extrapolés

- La Sainte-Chapelle, Amiens, Reims, Pierrefonds, Sens, Mont-Saint-Michel : partout, sa patte est reconnaissable. Son style mêle rigueur archéologique et imagination créative, à mi-chemin entre l’historien et l’artiste

Un théoricien et pédagogue hors pair

Le Dictionnaire raisonné de l’architecture française Entre 1854 et 1868, Viollet-le-Duc publie un monumental Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, en 10 volumes. C’est un ouvrage de référence, richement illustré, où il détaille les techniques, les styles, les fonctions de l’architecture médiévale. Il y développe une pensée structurée autour du principe de l’adéquation entre la forme et la fonction, et prône une architecture rationnelle. Il est un des premiers à penser l’architecture comme un système intellectuel, avant même qu’elle ne soit modernisée par le XXe siècle.

Une influence au-delà du Moyen Âge Viollet-le-Duc ne se limite pas au passé : il imagine aussi l’avenir. Il s’intéresse au métal, aux structures, à l’usage de matériaux modernes. Il influence directement des architectes comme Gaudí, Perret ou Le Corbusier. Ce dernier dira de lui : "Il a compris ce que c’était que la structure, bien avant les autres."

Une mort à Lausanne, loin des chantiers de France

Une fin discrète Le 17 septembre 1879, à l’âge de 65 ans, Viollet-le-Duc meurt à Lausanne, en Suisse, où il s'était retiré pour raisons de santé. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale, mais aussi inachevée. Jusqu’à ses derniers jours, il rêvait encore d’architecture, d’un monde structuré, équilibré, harmonieux. Il est enterré au cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne, bien que son cœur repose dans la tour du château de Pierrefonds, qu’il avait lui-même restauré.

Une reconnaissance progressive À sa mort, il est autant admiré que contesté. Certains l’accusent d’avoir défiguré les monuments médiévaux en leur imposant une vision romantique. D’autres le célèbrent comme un génie protecteur du patrimoine. Ce n’est qu’au XXe siècle que son œuvre est pleinement réévaluée, notamment par les architectes modernistes qui voient en lui un précurseur. Aujourd’hui, il est étudié dans les écoles du monde entier.

Une œuvre monumentale entre mémoire et invention

Un visionnaire du patrimoine Sans Viollet-le-Duc, de nombreux monuments emblématiques de la France auraient sombré dans l’oubli ou la ruine. Il a redonné au patrimoine médiéval ses lettres de noblesse, dans une époque qui lui tournait encore souvent le dos. Il a aussi défendu une approche scientifique de la construction, basée sur l’observation, la logique structurelle, et l’unité des matériaux. En ce sens, il a pavé la voie à l’architecture moderne, bien plus que ne le laissait penser son goût pour les ogives et les arcs-boutants.

Un style identifiable, une méthode contestée Son œuvre soulève une question fondamentale : peut-on restaurer sans trahir ? Ses interventions ont parfois reconstruit des éléments qui n’avaient jamais existé tels quels. À Carcassonne, il dote les toitures de tuiles grises "à la nordique", choix encore critiqué aujourd’hui. Mais c’est peut-être dans cette tension entre fidélité historique et vision créative que réside toute la richesse de son héritage.

Viollet-le-Duc : l’homme qui fit revivre les pierres du passé Le 17 septembre 1879, la France perd l’un de ses plus grands architectes. Eugène Viollet-le-Duc laisse un héritage immense, à la croisée du génie artistique, de la rigueur scientifique et de l’imaginaire romantique. Il n’a pas simplement restauré des monuments : il a façonné la mémoire collective d’un pays en redonnant vie aux pierres muettes du Moyen Âge. Son œuvre continue de poser des questions essentielles sur la préservation, la vérité historique, et la beauté des formes.