Le 16 juillet 1942 débute à Paris l’une des pages les plus sombres de l’histoire contemporaine française : la rafle du Vélodrome d’Hiver, tristement connue sous le nom de « rafle du Vél’ d’Hiv »

La rafle du Vél’ d’Hiv

Une France sous occupation et collaboration En juillet 1942, la France est divisée en deux zones : une zone occupée par l’Allemagne nazie au nord, et une zone « libre » administrée par le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Ce dernier collabore activement avec les nazis, notamment en appliquant leurs lois raciales et en livrant les Juifs étrangers. En vertu des accords entre Vichy et l’Allemagne, les autorités françaises acceptent d’organiser elles-mêmes des arrestations massives de Juifs étrangers vivant en France. Cette politique de collaboration est aussi motivée par la volonté d’anticiper et de contrôler les demandes de l’occupant.

Le plan de la rafle : l’Opération Vent printanier L’opération baptisée « Vent printanier » a été décidée par René Bousquet, secrétaire général à la police, en concertation avec les autorités allemandes. Elle vise principalement les Juifs étrangers, mais très vite les enfants sont aussi arrêtés, bien que cela n’ait pas été explicitement exigé par les nazis. Ce sont plus de 9 000 policiers et gendarmes français qui seront mobilisés pour procéder à ces arrestations dans Paris et sa banlieue, les 16 et 17 juillet 1942.

Les faits : deux jours d’horreur à Paris

Arrestations massives et déshumanisation Dans la nuit du 15 au 16 juillet, les policiers français frappent aux portes de milliers de familles juives. Femmes, hommes et enfants sont extraits de chez eux, parfois en pyjama, avec pour tout bagage une petite valise. Ils sont ensuite rassemblés dans différents centres avant d’être conduits au Vélodrome d’Hiver, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris. En tout, 12 884 personnes seront arrêtées pendant ces deux jours, dont près de 4 000 enfants. La majorité sont des Juifs étrangers ou apatrides, réfugiés depuis des années en France.

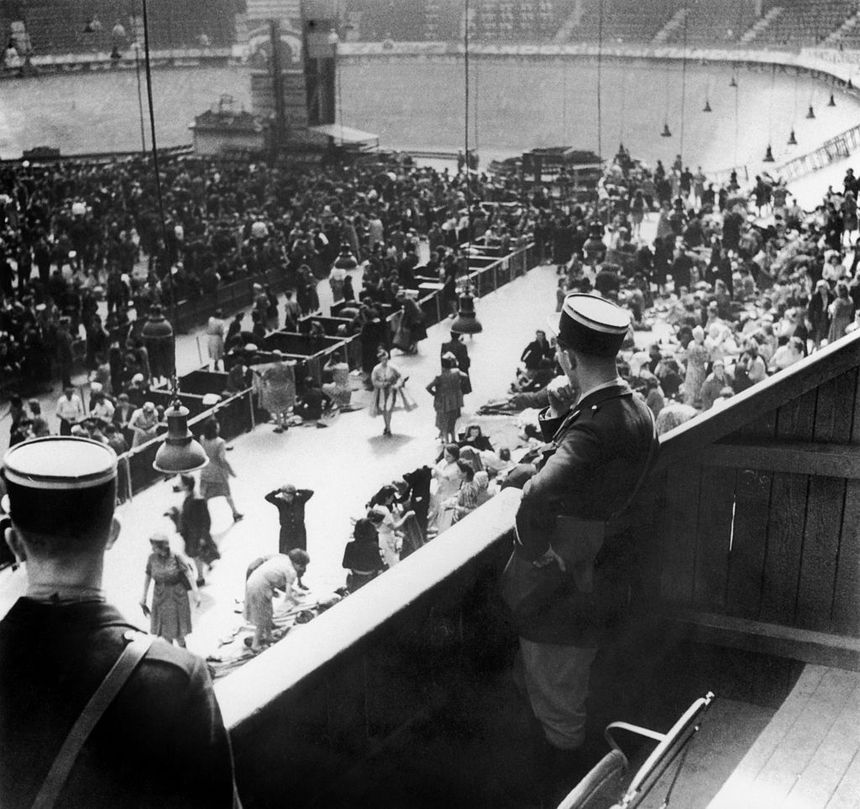

Le calvaire du Vélodrome d’Hiver Le Vélodrome d’Hiver, salle de sport couverte, devient une prison improvisée. Sans lumière, sans ventilation, sans sanitaires en état de marche, les conditions de détention y sont abominables. Les détenus y resteront plusieurs jours sans soins, sans nourriture suffisante, sans contact extérieur. Simone Veil, rescapée de la Shoah, témoignera plus tard : « Ils ont osé enfermer des enfants avec leurs parents dans cette fournaise, dans cet enfer sans pitié. »

La déportation et l’extermination

Le transfert vers Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande Après plusieurs jours, les familles sont transférées dans des camps d’internement en région parisienne, principalement à Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. C’est là que les familles sont séparées : les enfants sont arrachés à leurs parents pour être envoyés à part, dans une attente désespérée.

Vers Auschwitz, sans retour Entre juillet et septembre 1942, la plupart des personnes arrêtées sont déportées vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Aucun des enfants raflés ne reviendra. Sur les 13 152 personnes arrêtées durant la rafle, moins de 100 survivront à la guerre.

Les responsabilités françaises

Une implication directe du régime de Vichy Contrairement à ce que certains ont longtemps prétendu, la rafle n’a pas été menée par les nazis mais par la police française, avec une précision et une efficacité glaçantes. Le gouvernement de Vichy porte donc une responsabilité écrasante dans cette opération. René Bousquet, Jean Leguay, Louis Darquier de Pellepoix, tous hauts responsables de Vichy, seront impliqués à différents niveaux dans la rafle. Certains seront poursuivis après la guerre, d’autres échapperont à la justice.

Le long silence de la République Pendant des décennies, la République française refuse de reconnaître sa responsabilité dans la rafle. Il faut attendre 1995 pour que le président Jacques Chirac, dans un discours historique, reconnaisse officiellement la complicité de l’État français : « La folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français. »

La mémoire de la rafle aujourd’hui

Commémorations et transmission Chaque année, une cérémonie de commémoration a lieu aux abords de l’ancien Vélodrome d’Hiver, à proximité de la station Bir-Hakeim. Un mémorial a été érigé pour rappeler les victimes. Les établissements scolaires organisent aussi des activités pédagogiques pour transmettre cette mémoire aux jeunes générations.

Témoignages et œuvres de mémoire De nombreux ouvrages, documentaires et films ont été consacrés à la rafle. Parmi les plus marquants, le film La Rafle (2010) de Roselyne Bosch, avec Jean Reno et Mélanie Laurent, a contribué à faire connaître cette tragédie au grand public. Les témoignages de survivants comme Joseph Weismann, l’un des rares enfants à avoir survécu, sont précieux. Dans son livre Après la rafle, il raconte avec émotion les jours d’enfermement, la fuite, et la survie.

Un symbole de devoir de mémoire

Pour ne jamais oublier : la mémoire comme rempart contre l'oubli La rafle du Vél’ d’Hiv n’est pas seulement une tragédie historique, c’est un symbole puissant de ce qui peut arriver lorsque l’État, les institutions et les citoyens ferment les yeux. Elle interroge encore aujourd’hui sur la responsabilité individuelle et collective face à l’injustice et à la barbarie. Se souvenir de la rafle du 16 juillet 1942, c’est refuser l’oubli, c’est résister à toute forme de négationnisme, de racisme ou d’antisémitisme. C’est honorer la mémoire des victimes et transmettre aux générations futures les leçons douloureuses de l’histoire.