En pleine reconstruction post-révolutionnaire, la France cherche une stabilité politique et sociale durable

La Révolution française et la rupture avec l’Église

La Constitution civile du clergé : le point de rupture Depuis 1789, les relations entre la France révolutionnaire et le Vatican sont chaotiques. En 1790, l’Assemblée constituante adopte la Constitution civile du clergé, qui transforme les prêtres en fonctionnaires élus par les citoyens, au grand dam du pape Pie VI. La majorité du clergé refuse de prêter serment à la nouvelle organisation religieuse : la France entre alors dans une période de schisme religieux interne. La Terreur (1793-1794) radicalise la situation. La religion catholique est pourchassée, les églises fermées, les biens du clergé nationalisés. La Révolution semble vouloir éradiquer l’influence du christianisme.

L’échec du déchristianisme Malgré les tentatives de promotion du culte de la Raison ou de l’Être suprême, la population française reste en grande partie attachée au catholicisme. Dans les campagnes notamment, la religion reste un repère identitaire fondamental. L’hostilité envers la République se cristallise souvent autour de la question religieuse, comme en témoigne la guerre de Vendée.

Napoléon Bonaparte, le stratège de la réconciliation

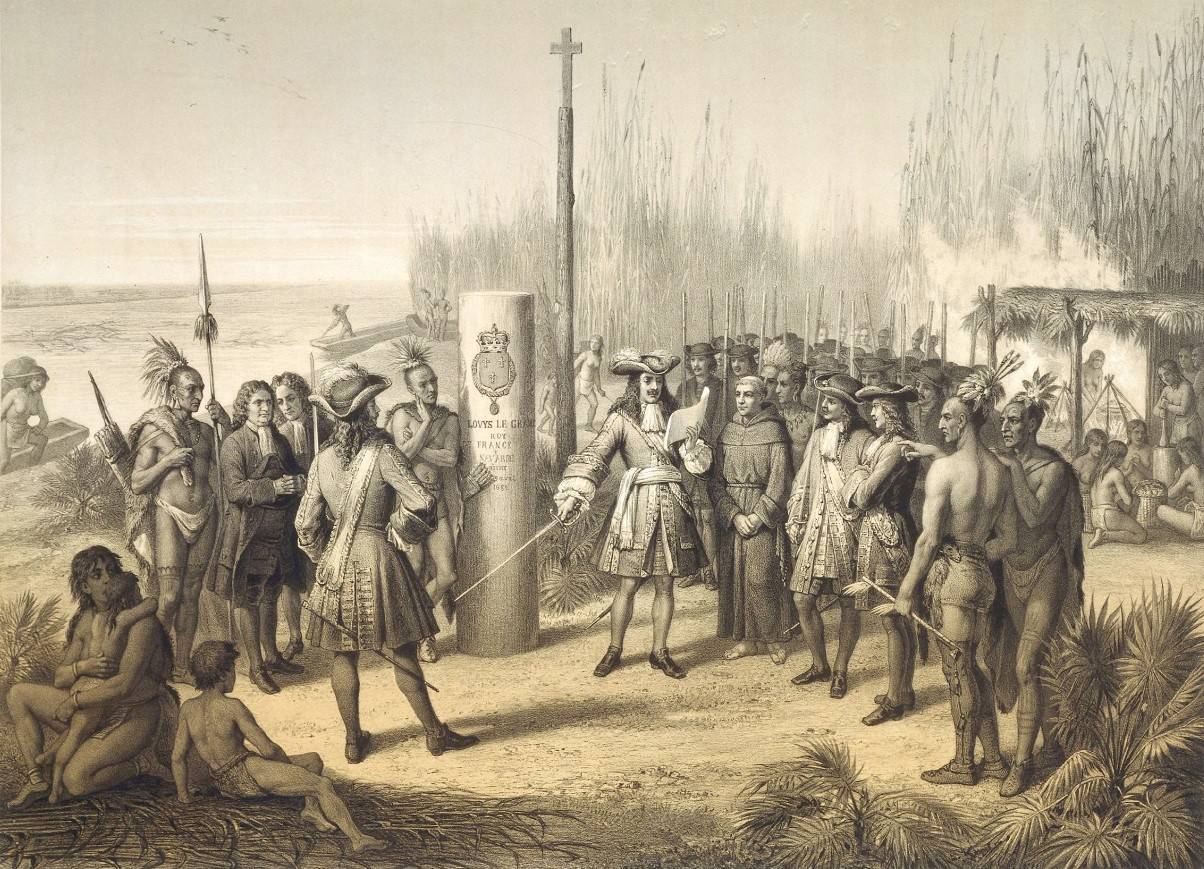

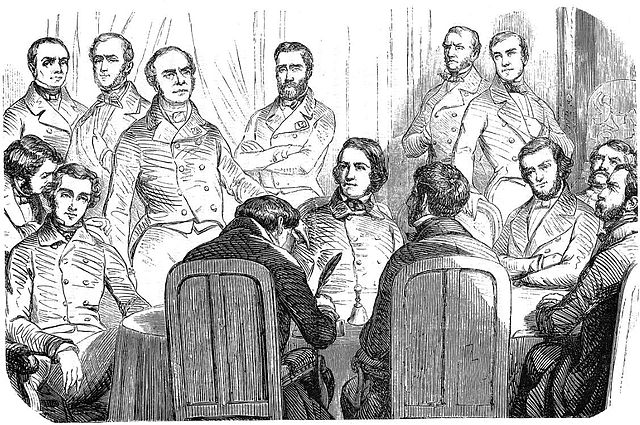

Un pragmatisme politique Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799 par le coup d’État du 18 brumaire, il comprend rapidement qu’une pacification religieuse est indispensable pour consolider son autorité. Il n’est pas particulièrement croyant, mais perçoit l’Église comme un outil d’ordre et de cohésion nationale. Il entame donc des négociations secrètes avec le Vatican dès 1800. C’est le cardinal Consalvi qui représente le pape Pie VII, face au diplomate français Joseph Bonaparte, frère de Napoléon.

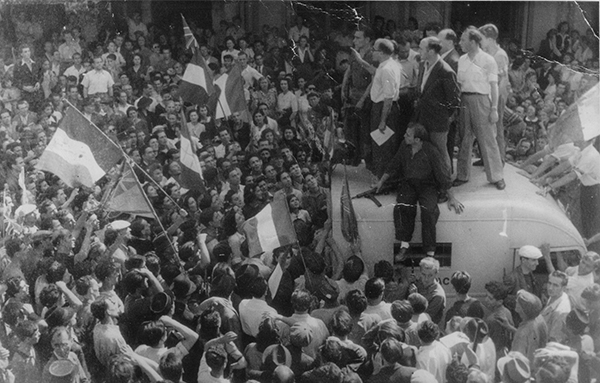

La signature du Concordat Après des mois de discussions, le Concordat est signé le 15 juillet 1801 à Paris, dans le plus grand secret. Le texte ne sera officiellement promulgué qu’en avril 1802. Il marque le retour de la paix religieuse en France, sans pour autant restaurer l’Ancien Régime.

Le contenu du Concordat : un équilibre subtil

Les concessions de l’Église Le pape reconnaît que la religion catholique n’est plus religion d’État. Le clergé accepte la perte de ses anciens biens nationaux, et le fait que les évêques seront désormais nommés par le Premier Consul, puis confirmés par Rome. Les anciens évêques, réfractaires ou constitutionnels, doivent tous remettre leur démission pour laisser place à une nouvelle hiérarchie.

Les garanties pour les fidèles En échange, la République garantit la liberté de culte et reconnaît que la religion catholique est "la religion de la majorité des Français". L’État s’engage à salarier les ministres du culte, ce qui instaure une forme de contrôle mais aussi de reconnaissance. D'autres cultes sont également autorisés et reconnus (protestants, juifs), ce qui annonce les premiers pas vers la laïcité pluraliste du XIXe siècle.

Réactions et répercussions

Une réception mitigée Du côté des catholiques royalistes, le Concordat est vu comme une trahison : la monarchie de droit divin est définitivement enterrée. Chez les révolutionnaires radicaux, on dénonce un retour de la "superstition" et une atteinte à la souveraineté républicaine. Mais pour la majorité de la population, notamment rurale, c’est un retour au calme et à la messe après des années de chaos spirituel. La France se réconcilie, non sans tensions, avec son héritage religieux.

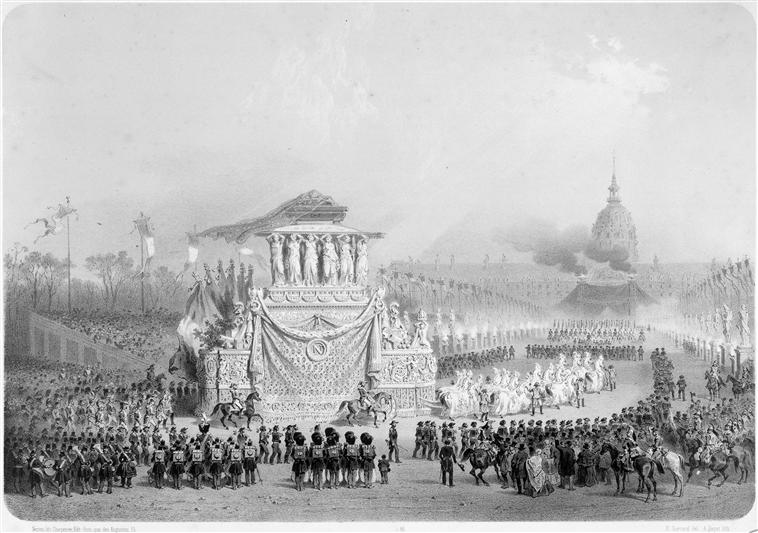

Le Concordat transformé en outil de pouvoir Dès 1802, Bonaparte impose un "catéchisme impérial", outil d’endoctrinement politique. Le Concordat est ainsi utilisé pour renforcer la légitimité de son pouvoir, culminant dans le sacre de Napoléon comme empereur en 1804, célébré par le pape Pie VII lui-même à Notre-Dame de Paris. Mais la relation se tendra à nouveau entre l’Église et l’Empire, jusqu’à l’arrestation du pape par Napoléon en 1809.

Une œuvre durable jusqu’au XXe siècle

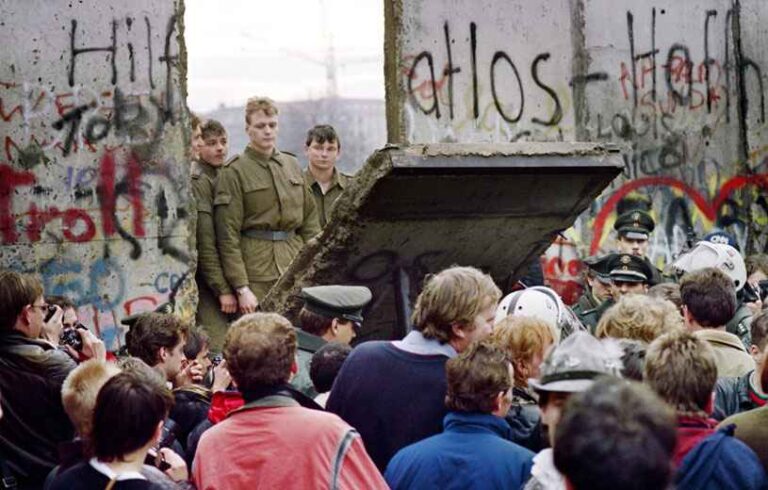

Le Concordat, fondement du régime religieux français Le Concordat de 1801 reste en vigueur en France jusqu’à la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Il aura donc encadré les relations religieuses en France pendant plus d’un siècle. Son modèle inspirera également d’autres États européens. Encore aujourd’hui, en Alsace-Moselle, un régime concordataire particulier issu de ce traité est en vigueur.

Un équilibre précaire entre laïcité et tradition La signature du Concordat incarne l’ambiguïté française vis-à-vis de la religion : ni retour à la théocratie, ni bannissement pur de la foi, mais une tentative de compromis entre l’héritage catholique et les valeurs républicaines.

Une paix religieuse cruciale pour asseoir le pouvoir napoléonien La signature du Concordat du 15 juillet 1801 n’est pas seulement un acte religieux : c’est une manœuvre politique décisive de Bonaparte pour stabiliser la France post-révolutionnaire. En rétablissant les liens avec l’Église sans abandonner les principes républicains, il réussit un équilibre subtil, fragile mais durable. Ce Concordat témoigne encore aujourd’hui de la capacité de la France à négocier entre foi et raison, héritage et modernité.