Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Napoléon Bonaparte

En pleine reconstruction post-révolutionnaire, la France cherche une stabilité politique et sociale durable. Le 15 juillet 1801, un événement historique marque une réconciliation majeure : la signature du Concordat entre Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, et le pape Pie VII. Ce traité diplomatique et religieux met fin à une décennie de conflits entre la République française et l’Église catholique. Retour sur une manœuvre politique brillante, à la fois religieuse et stratégique.

La Révolution française et la rupture avec l’Église

La Constitution civile du clergé : le point de rupture

Depuis 1789, les relations entre la France révolutionnaire et le Vatican sont chaotiques. En 1790, l’Assemblée constituante adopte la Constitution civile du clergé, qui transforme les prêtres en fonctionnaires élus par les citoyens, au grand dam du pape Pie VI. La majorité du clergé refuse de prêter serment à la nouvelle organisation religieuse : la France entre alors dans une période de schisme religieux interne.

La Terreur (1793-1794) radicalise la situation. La religion catholique est pourchassée, les églises fermées, les biens du clergé nationalisés. La Révolution semble vouloir éradiquer l’influence du christianisme.

L’échec du déchristianisme

Malgré les tentatives de promotion du culte de la Raison ou de l’Être suprême, la population française reste en grande partie attachée au catholicisme. Dans les campagnes notamment, la religion reste un repère identitaire fondamental. L’hostilité envers la République se cristallise souvent autour de la question religieuse, comme en témoigne la guerre de Vendée.

Napoléon Bonaparte, le stratège de la réconciliation

Un pragmatisme politique

Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799 par le coup d’État du 18 brumaire, il comprend rapidement qu’une pacification religieuse est indispensable pour consolider son autorité. Il n’est pas particulièrement croyant, mais perçoit l’Église comme un outil d’ordre et de cohésion nationale.

Il entame donc des négociations secrètes avec le Vatican dès 1800. C’est le cardinal Consalvi qui représente le pape Pie VII, face au diplomate français Joseph Bonaparte, frère de Napoléon.

La signature du Concordat

Après des mois de discussions, le Concordat est signé le 15 juillet 1801 à Paris, dans le plus grand secret. Le texte ne sera officiellement promulgué qu’en avril 1802. Il marque le retour de la paix religieuse en France, sans pour autant restaurer l’Ancien Régime.

Le contenu du Concordat : un équilibre subtil

Les concessions de l’Église

Le pape reconnaît que la religion catholique n’est plus religion d’État. Le clergé accepte la perte de ses anciens biens nationaux, et le fait que les évêques seront désormais nommés par le Premier Consul, puis confirmés par Rome. Les anciens évêques, réfractaires ou constitutionnels, doivent tous remettre leur démission pour laisser place à une nouvelle hiérarchie.

Les garanties pour les fidèles

En échange, la République garantit la liberté de culte et reconnaît que la religion catholique est "la religion de la majorité des Français". L’État s’engage à salarier les ministres du culte, ce qui instaure une forme de contrôle mais aussi de reconnaissance.

D'autres cultes sont également autorisés et reconnus (protestants, juifs), ce qui annonce les premiers pas vers la laïcité pluraliste du XIXe siècle.

Réactions et répercussions

Une réception mitigée

Du côté des catholiques royalistes, le Concordat est vu comme une trahison : la monarchie de droit divin est définitivement enterrée. Chez les révolutionnaires radicaux, on dénonce un retour de la "superstition" et une atteinte à la souveraineté républicaine.

Mais pour la majorité de la population, notamment rurale, c’est un retour au calme et à la messe après des années de chaos spirituel. La France se réconcilie, non sans tensions, avec son héritage religieux.

Le Concordat transformé en outil de pouvoir

Dès 1802, Bonaparte impose un "catéchisme impérial", outil d’endoctrinement politique. Le Concordat est ainsi utilisé pour renforcer la légitimité de son pouvoir, culminant dans le sacre de Napoléon comme empereur en 1804, célébré par le pape Pie VII lui-même à Notre-Dame de Paris.

Mais la relation se tendra à nouveau entre l’Église et l’Empire, jusqu’à l’arrestation du pape par Napoléon en 1809.

Une œuvre durable jusqu’au XXe siècle

Le Concordat, fondement du régime religieux français

Le Concordat de 1801 reste en vigueur en France jusqu’à la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Il aura donc encadré les relations religieuses en France pendant plus d’un siècle. Son modèle inspirera également d’autres États européens.

Encore aujourd’hui, en Alsace-Moselle, un régime concordataire particulier issu de ce traité est en vigueur.

Un équilibre précaire entre laïcité et tradition

La signature du Concordat incarne l’ambiguïté française vis-à-vis de la religion : ni retour à la théocratie, ni bannissement pur de la foi, mais une tentative de compromis entre l’héritage catholique et les valeurs républicaines.

Une paix religieuse cruciale pour asseoir le pouvoir napoléonien

La signature du Concordat du 15 juillet 1801 n’est pas seulement un acte religieux : c’est une manœuvre politique décisive de Bonaparte pour stabiliser la France post-révolutionnaire. En rétablissant les liens avec l’Église sans abandonner les principes républicains, il réussit un équilibre subtil, fragile mais durable. Ce Concordat témoigne encore aujourd’hui de la capacité de la France à négocier entre foi et raison, héritage et modernité.

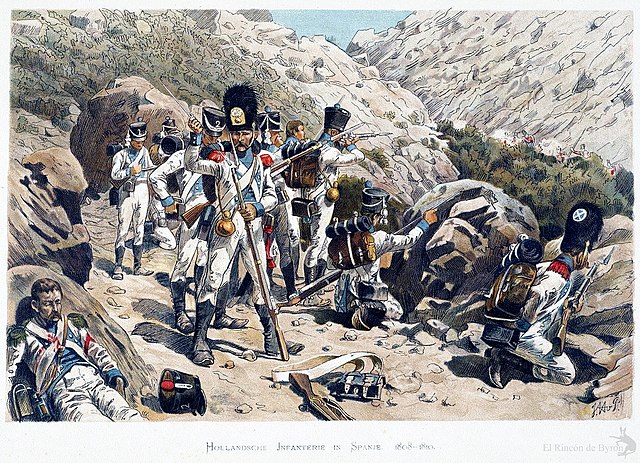

Le 9 juillet 1810, un événement décisif dans l’histoire européenne marque la volonté expansionniste de Napoléon Bonaparte : l’annexion du Royaume de Hollande à l’Empire français. Cette opération stratégique transforme profondément la géographie politique des Pays-Bas, désormais divisés en sept départements français. Pourquoi Napoléon a-t-il annexé ce territoire ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un moment clé du Premier Empire.

Un royaume sous influence française depuis 1806

Louis Bonaparte : un roi réticent au service de l’Empire

Le Royaume de Hollande avait été créé par Napoléon en 1806, placé sous le contrôle de son frère Louis Bonaparte. L’objectif était de transformer les anciens Pays-Bas en un État satellite fidèle à l’Empire tout en donnant une certaine autonomie apparente.

Cependant, Louis Bonaparte prit son rôle de roi très au sérieux. Il s'efforça de défendre les intérêts des Hollandais, notamment en tentant de limiter les prélèvements militaires et les réquisitions imposées par la France. Il alla jusqu’à se proclamer "Hollandais avant d’être Bonaparte", suscitant la colère de son frère.

Un royaume peu rentable et mal aligné

Les tensions entre les deux frères s’accroissent. Le blocus continental imposé par Napoléon pour affaiblir l’Angleterre était peu respecté par le Royaume de Hollande, dont l’économie dépendait du commerce maritime, notamment avec les Anglais. Louis était incapable d’appliquer ce blocus de manière stricte, et cela devenait un point de rupture.

Face à cette désobéissance et au manque de résultats stratégiques, Napoléon décide de mettre fin à cette autonomie fragile.

Le 9 juillet 1810 : la Hollande cesse d’exister comme royaume

L’abdication de Louis et l’annexion immédiate

Le 1er juillet 1810, Louis Bonaparte abdique sous pression et s’exile. Huit jours plus tard, le 9 juillet, Napoléon signe un décret d’annexion : la Hollande est officiellement intégrée à l’Empire français. Ce territoire stratégique ne sera plus un royaume, mais une simple extension administrative de l’État impérial.

La division en sept départements français

Napoléon restructure immédiatement l’ancien royaume, conformément à son organisation administrative méticuleuse. Il divise la Hollande en sept départements français :

-

Zuyderzée

-

Bouches-de-l’Issel

-

Bouches-de-la-Meuse

-

Frise

-

Ems-Occidental

-

Ems-Oriental

-

Bouches-de-l’Yssel

Chaque département reçoit un préfet nommé par Paris, et les lois françaises y sont imposées, notamment le Code Napoléon. La conscription militaire y devient obligatoire, ce qui provoquera un fort ressentiment parmi la population.

Une expansion stratégique mais impopulaire

Un objectif de contrôle maritime

L’annexion de la Hollande répondait à une volonté claire : affaiblir l’Angleterre en verrouillant les côtes de la mer du Nord. La Hollande disposait d’un réseau portuaire important (Amsterdam, Rotterdam), que Napoléon voulait soumettre entièrement à son blocus.

Ce contrôle devait aussi renforcer le commerce continental et priver les Anglais de leurs relais commerciaux européens.

Une résistance civile et religieuse

L’occupation française fut très impopulaire. Les Hollandais, attachés à leur autonomie et à leur tradition calviniste, voyaient d’un très mauvais œil l’ingérence de la France catholique. La conscription militaire imposée entraîna des protestations massives, certains paysans préférant se mutiler pour éviter le service.

La langue française, imposée dans l’administration, fut également mal accueillie. En quelques années, l’esprit de résistance s’enracina.

Les conséquences de l’annexion de la Hollande

Une domination de courte durée

L’annexion de la Hollande ne dura que jusqu’en 1813. Après la défaite de Napoléon en Russie et la formation de la Sixième Coalition, les troupes françaises se retirèrent. La Hollande retrouva son indépendance avec la création du Royaume uni des Pays-Bas en 1815, lors du Congrès de Vienne.

Une réforme administrative durable

Malgré la brièveté de l’annexion, certaines réformes napoléoniennes laissèrent une trace durable. L’administration centrale, la codification du droit et le découpage en circonscriptions influencèrent la future organisation des Pays-Bas.

Des historiens notent encore aujourd’hui que la Hollande du XIXe siècle s’est structurée en partie selon le moule français.

Un avertissement pour les autres royaumes satellites

L’affaire hollandaise sert aussi d’avertissement à d’autres États satellites (Espagne, Italie, Westphalie). Napoléon démontre qu’il peut supprimer une monarchie à tout moment si elle n’obéit pas strictement aux intérêts impériaux. Cela accentue la méfiance des cours européennes envers l’Empereur, et prépare le terrain de futures coalitions contre lui.

Un épisode révélateur de l’obsession impériale de Napoléon

L’annexion de la Hollande le 9 juillet 1810 illustre parfaitement l’ambition de Napoléon de faire de l’Europe un prolongement de la France. Si elle répondait à une logique stratégique face à l’Angleterre, cette décision montrait aussi l’incapacité de l’Empereur à tolérer des gouvernements autonomes, même tenus par des membres de sa propre famille. Ce choix autoritaire provoquera du ressentiment et renforcera les mouvements nationalistes, jusqu’à la chute finale de l’Empire.

Le 18 juin 1815, sur les terres boueuses de Belgique, s’est jouée l’une des batailles les plus célèbres de l’histoire : la bataille de Waterloo. Elle marque la fin définitive de l’épopée napoléonienne et redessine la carte politique de l’Europe. Retour sur une journée décisive où les rêves impériaux s’effondrèrent face à une coalition déterminée.

L’évasion de l’île d’Elbe et les Cent-Jours

Après avoir abdiqué en avril 1814, Napoléon Bonaparte est exilé sur l’île d’Elbe. Mais le 1er mars 1815, il débarque en France avec quelques fidèles. Son retour, connu sous le nom des Cent-Jours, effraie les souverains européens. Une nouvelle coalition se forme immédiatement, réunissant le Royaume-Uni, la Prusse, l’Autriche et la Russie, bien décidée à mettre fin au pouvoir de l’Empereur.

Napoléon comprend qu’il doit frapper vite, avant que ses ennemis ne puissent rassembler leurs forces. Il décide d’attaquer les troupes alliées stationnées en Belgique, dirigées par le duc de Wellington (britannique) et le maréchal Blücher (prussien).

Les forces en présence : une coalition hétérogène face à l’armée impériale

Le 18 juin 1815, Napoléon affronte l’armée anglo-hollandaise du duc de Wellington près du village de Waterloo, au sud de Bruxelles. L’empereur dispose d’environ 73 000 hommes, contre 68 000 pour Wellington, qui attend les renforts de Blücher, retardés par une précédente bataille à Ligny.

Malgré leur diversité linguistique et culturelle, les troupes alliées font preuve d’une étonnante cohésion, galvanisées par la volonté commune de faire tomber l’Empire napoléonien.

Le déroulement de la bataille : une pluie, des erreurs et un destin

Une matinée sous la pluie

La nuit du 17 au 18 juin est marquée par de fortes pluies, transformant le champ de bataille en bourbier. Napoléon retarde l’attaque, espérant un terrain plus favorable. Cette décision tactique de quelques heures aura des conséquences stratégiques majeures.

L’attaque de Hougoumont

La bataille commence par l’attaque du château-fortifié de Hougoumont, sur l’aile droite alliée. Malgré l’engagement massif de troupes françaises, les Britanniques tiennent bon, grâce à leur discipline et leur position avantageuse.

L'assaut de d’Erlon et la contre-attaque d’Uxbridge

Vers 13h, Napoléon ordonne à son général d’Erlon d’attaquer le centre de Wellington. Mais une contre-attaque fulgurante de la cavalerie britannique, menée par Lord Uxbridge, brise cet élan et provoque de lourdes pertes françaises.

Le tournant : l’arrivée des Prussiens

Vers 16h, les premières unités prussiennes de Blücher arrivent sur le flanc droit français, à Plancenoit. Napoléon envoie la Jeune Garde pour les repousser, mais le front français commence à vaciller. À 19h, Wellington lance sa contre-attaque générale.

La charge de la Garde impériale

Napoléon joue son va-tout en envoyant la Vieille Garde, l’élite de son armée. Mais, pour la première fois, cette Garde réputée invincible recule. Le mythe s’effondre. La panique gagne les rangs français : c’est la déroute.

Les conséquences : la fin d’un empire et un nouvel ordre européen

La défaite de Waterloo met un terme définitif aux ambitions de Napoléon. Il abdique une seconde fois le 22 juin 1815 et est exilé sur l’île de Sainte-Hélène, où il mourra en 1821.

L’Europe entre alors dans une ère de Restauration, dirigée par les monarchies victorieuses du Congrès de Vienne. La carte du continent est redessinée, et la paix relative durera jusqu’à la guerre de Crimée en 1853.

Le champ de bataille de Waterloo devient un symbole européen : celui de la chute des empires par la force des coalitions.

Anecdotes et figures marquantes

Le duc de Wellington

Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, dira après la bataille : « La chose la plus proche de l’enfer que j’aie jamais vue. » Son sang-froid et sa stratégie défensive ont été décisifs.

Le maréchal Blücher

À 72 ans, le maréchal prussien arrive sur le champ de bataille malgré sa blessure. Son opiniâtreté sera essentielle à la victoire alliée.

Le mot de Cambronne

Le général français Pierre Cambronne aurait répondu « Merde ! » à l’invitation des Anglais à se rendre. Cette bravade, réelle ou apocryphe, devient légendaire et résume l’héroïsme désespéré des soldats napoléoniens.

Un événement fondateur de la mémoire européenne

Waterloo n’est pas seulement une défaite militaire, c’est un moment fondateur de l’histoire européenne. Lieu de mémoire, il symbolise la fin d’une époque et le début d’un nouvel équilibre continental. Aujourd’hui, le champ de bataille est un site touristique majeur, avec ses musées, ses reconstitutions et son panorama.

Waterloo : le dernier acte de la tragédie impériale

La bataille de Waterloo reste l’un des affrontements les plus étudiés de l’histoire militaire. Plus qu’un choc d’armées, elle fut le théâtre de la fin d’un mythe, celui de Napoléon, dont l’aura domine encore les mémoires. Le 18 juin 1815, dans la boue et le sang, l’Histoire bascule.

Après une vie marquée par les conquêtes, les réformes et les bouleversements de l’Europe, Napoléon Bonaparte a vécu une fin aussi spectaculaire que tragique. Exilé sur l’île de Sainte-Hélène, il meurt loin de la France qu’il a tant façonnée. Retour sur les circonstances, les mystères et les conséquences de la mort de l'Empereur des Français.

Le déclin d’un empereur : l'exil sur Sainte-Hélène

Après sa défaite à la bataille de Waterloo en juin 1815, Napoléon Ier abdique une seconde fois et tente de fuir vers l'Amérique. Mais les Britanniques l’interceptent et choisissent de l’envoyer en exil sur l’île de Sainte-Hélène, un rocher perdu dans l’Atlantique Sud, à plus de 1 800 kilomètres des côtes africaines. Ce lieu isolé a été choisi précisément pour rendre toute évasion impossible.

Arrivé à Sainte-Hélène en octobre 1815, Napoléon s’installe à Longwood House, une résidence austère et humide. Il y vivra pendant près de six ans, surveillé de près par le gouverneur britannique Hudson Lowe, avec qui les relations sont très tendues.

Une santé qui se détériore lentement

Dès 1817, les compagnons d’exil de Napoléon constatent une dégradation progressive de sa santé. Il souffre de douleurs à l’estomac, de nausées, de faiblesse généralisée, et son moral se détériore. L’air marin, l’isolement, le climat humide et la mauvaise qualité des aliments aggravent son état. En 1821, ses symptômes s’intensifient : vomissements, fièvre, amaigrissement.

Plusieurs médecins se succèdent à son chevet, mais les soins sont rudimentaires. Le docteur Francesco Antommarchi, envoyé par sa famille en 1819, rédige des rapports médicaux détaillés mais impuissants à enrayer la progression de la maladie.

La mort de Napoléon : 5 mai 1821

Le 5 mai 1821, à 17h49, Napoléon Bonaparte meurt à l’âge de 51 ans. Ses derniers mots auraient été : « France… armée… tête d’armée… Joséphine… », selon les témoignages de ses proches. Son corps est embaumé le lendemain. Il est enterré dans la vallée du Géranium, à proximité de Longwood, selon les règles britanniques malgré sa volonté d’être inhumé en bord de Seine, « au milieu de ce peuple français qu’il a tant aimé ».

La nouvelle de sa mort atteint l’Europe plusieurs semaines plus tard, mais provoque une vive émotion. Victor Hugo écrit : « Il dort. Qu’il dorme en paix sur ce rocher lugubre. »

La controverse autour de la cause de sa mort

Officiellement, le docteur Antommarchi diagnostique un cancer de l’estomac, une maladie déjà présente dans la famille Bonaparte, notamment chez son père. L’autopsie aurait révélé un ulcère perforé et une importante détérioration de l’estomac.

Cependant, dès le XIXe siècle, certains évoquent un possible empoisonnement à l’arsenic. Des analyses modernes réalisées sur des mèches de cheveux de Napoléon ont révélé des taux élevés d’arsenic, mais les experts demeurent divisés. Certains affirment qu'il s'agissait d'une exposition environnementale, courante à l'époque (présence d’arsenic dans les teintures et papiers peints), tandis que d'autres évoquent un empoisonnement lent, possiblement orchestré par les autorités britanniques ou même des proches trahis.

Le retour des cendres : un événement national

En 1840, Louis-Philippe obtient de la Grande-Bretagne le transfert des cendres de Napoléon en France. Ce retour spectaculaire, appelé le retour des cendres, est orchestré pour redonner de la légitimité à la monarchie de Juillet.

Le 15 décembre 1840, les restes de l’Empereur sont transférés aux Invalides à Paris, dans une cérémonie grandiose en présence de milliers de Français. L’architecte Visconti conçoit un tombeau monumental au sein du Dôme des Invalides, où repose encore aujourd’hui Napoléon Ier, dans un sarcophage de quartzite rouge.

Héritage et fascination posthume

La mort de Napoléon n’a pas mis fin à son influence. Son image est utilisée par différents régimes pour incarner l’ordre, le génie militaire ou la grandeur nationale. Napoléon III, son neveu, s'en inspirera largement pour légitimer son propre pouvoir.

Des écrivains comme Chateaubriand, Lamartine ou Hugo ont immortalisé sa figure dans la littérature. Des centaines de livres, films, pièces de théâtre, musées et études historiques lui sont consacrés. Le personnage de Napoléon fascine toujours par son ascension fulgurante, sa chute brutale et sa mort solitaire.

Une fin d’empire entre mythe et réalité

La mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène marque la fin d’une ère. Elle symbolise à la fois la fragilité du pouvoir absolu et la grandeur tragique de celui qui a rêvé de dominer l’Europe. Exilé, affaibli mais lucide jusqu’au bout, l’Empereur est devenu une légende, entre vérité historique et mythe napoléonien. Son décès, entouré de mystères et de passion, continue de nourrir les imaginaires deux siècles plus tard.

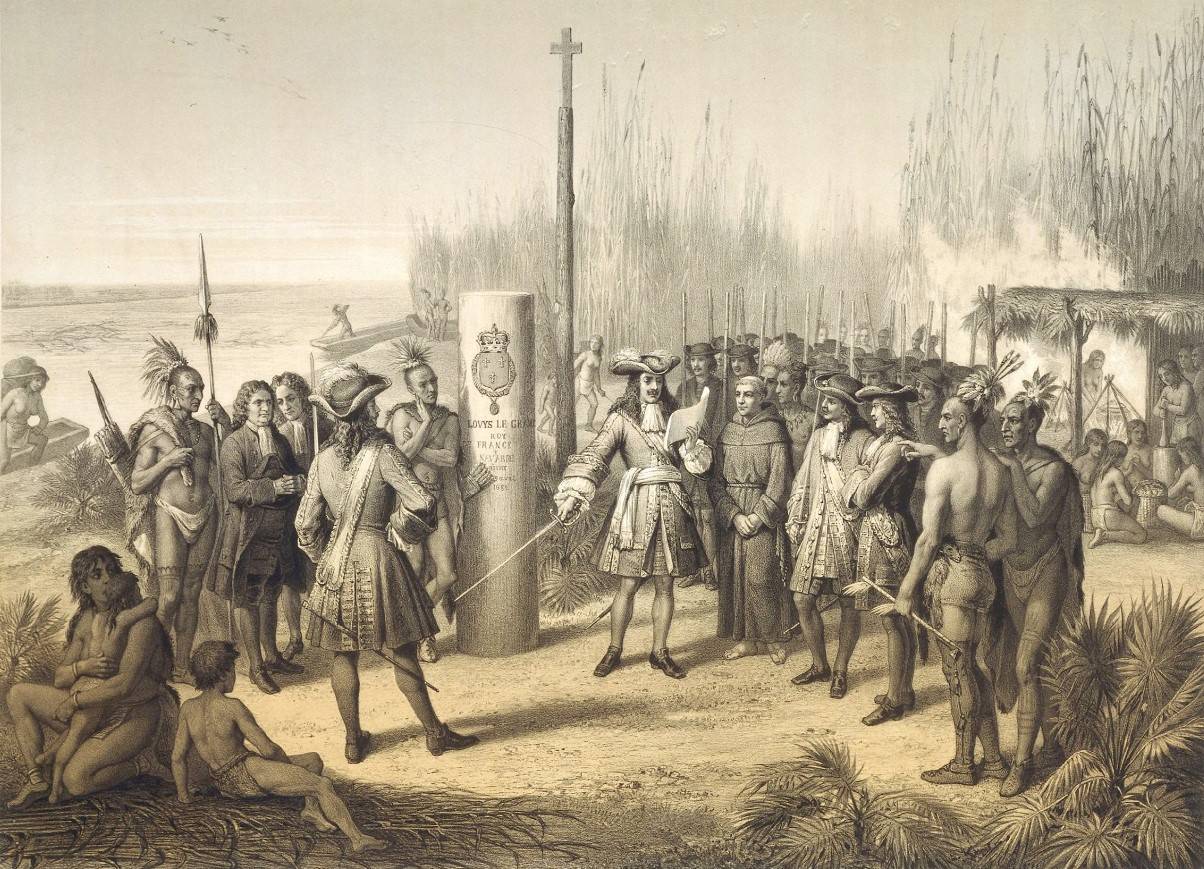

Le 30 avril 1803, un événement aux répercussions géopolitiques considérables se produit dans le plus grand secret à Paris. Napoléon Bonaparte, Premier Consul de France, vend aux jeunes États-Unis un territoire immense, la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Cette transaction, connue sous le nom de Louisiana Purchase, double instantanément la superficie du pays acheteur et marque le début de son expansion vers l’Ouest. Retour sur une décision stratégique et les coulisses de l’une des plus grandes ventes foncières de l’Histoire.

La Louisiane française : un territoire stratégique mais difficile à maîtriser

Une colonie à l'histoire mouvementée

La Louisiane est initialement explorée au XVIIe siècle par Cavelier de La Salle, qui revendique cette terre au nom du roi Louis XIV. Elle s’étend sur environ 2,1 millions de kilomètres carrés, depuis le golfe du Mexique jusqu’aux confins des Rocheuses. Pourtant, sa gestion reste un défi permanent pour la France : peu peuplée, mal défendue, éloignée de la métropole et entourée d’intérêts concurrents — espagnols, britanniques, amérindiens.

De la France à l’Espagne, puis retour à la France

Après la guerre de Sept Ans, en 1762, la France cède la Louisiane à l’Espagne via le traité de Fontainebleau. Ce n’est qu’en 1800, par le traité secret de San Ildefonso, que Napoléon Bonaparte récupère la colonie. Il ambitionne alors de bâtir un empire colonial en Amérique, centré sur Saint-Domingue (actuelle Haïti), mais les réalités vont rapidement contrecarrer ses plans.

Les raisons de la vente : entre échecs et calculs stratégiques

L’échec de Saint-Domingue : un coup dur pour Napoléon

La clé du projet colonial napoléonien résidait dans Saint-Domingue, la colonie la plus rentable des Caraïbes. Mais l'insurrection menée par Toussaint Louverture, puis la révolte générale des esclaves, fragilise l'autorité française. En 1802, l'expédition Leclerc, envoyée pour rétablir l’ordre, échoue face à la résistance et aux ravages de la fièvre jaune. Sans Saint-Domingue, la Louisiane perd tout intérêt logistique.

La guerre se profile en Europe

Napoléon sait que la paix d’Amiens avec l’Angleterre ne tiendra pas. Une guerre contre la Grande-Bretagne paraît inévitable, et la France n’a ni les moyens ni l’intérêt stratégique de défendre une colonie aussi éloignée. Vendre la Louisiane, c’est aussi priver les Britanniques de toute ambition d’y prendre pied.

Une vente inattendue qui surprend même les Américains

Jefferson et la mission Livingston-Monroe

De l'autre côté de l’Atlantique, le président Thomas Jefferson s’inquiète de la présence française en Louisiane, craignant un verrouillage du Mississippi. Il mandate Robert Livingston, puis James Monroe, pour négocier l’achat de La Nouvelle-Orléans et de quelques territoires avoisinants, pour 10 millions de dollars.

Une proposition surprise : vendre toute la Louisiane

Contre toute attente, Napoléon propose non seulement La Nouvelle-Orléans, mais l’ensemble de la Louisiane ! Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris. Pour 15 millions de dollars, les États-Unis obtiennent un territoire équivalent à 22 % de leur surface actuelle. Jefferson, pourtant partisan d'une lecture stricte de la Constitution, accepte ce coup de poker historique.

Conséquences géopolitiques durables

Un bond en avant pour les États-Unis

Avec cet achat, les États-Unis doublent leur territoire. Cela leur permet non seulement de contrôler le Mississippi — artère vitale pour le commerce — mais aussi de jeter les bases de leur future expansion vers l’Ouest. La Frontière américaine vient de naître.

Le début de la fin pour les empires européens en Amérique du Nord

La vente de la Louisiane marque la fin des ambitions françaises sur le continent. L’Espagne, affaiblie, reculera progressivement, tandis que les États-Unis s’affirmeront comme une puissance montante. Napoléon, de son côté, utilisera les fonds pour préparer la guerre en Europe, sans pouvoir enrayer sa future chute.

Anecdotes et échos dans l’histoire

-

Le territoire vendu couvrait une quinzaine d'États américains actuels, dont l’Arkansas, le Missouri, l’Iowa, le Dakota du Nord et du Sud, et une partie du Colorado.

-

Jefferson lui-même doutait de la légalité de l'achat au regard de la Constitution américaine, mais le Sénat ratifie rapidement le traité.

-

En 1804, l’expédition de Lewis et Clark est lancée pour explorer ce nouvel empire à l’Ouest.

Citation célèbre

"L’achat de la Louisiane est le plus grand exploit diplomatique jamais accompli par un peuple libre."

— Historien Henry AdamsNapoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain

Le 30 avril 1803, en vendant la Louisiane, Napoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain. Ce choix dicté par la nécessité financière et stratégique a offert aux États-Unis une opportunité inespérée de croissance territoriale. Cet acte, bien qu’oublié par certains manuels d’histoire européens, est considéré aux États-Unis comme l’un des fondements de leur puissance future. Une preuve éclatante que certaines décisions, prises dans l’ombre, façonnent durablement le cours du monde.