Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Homme Célèbre

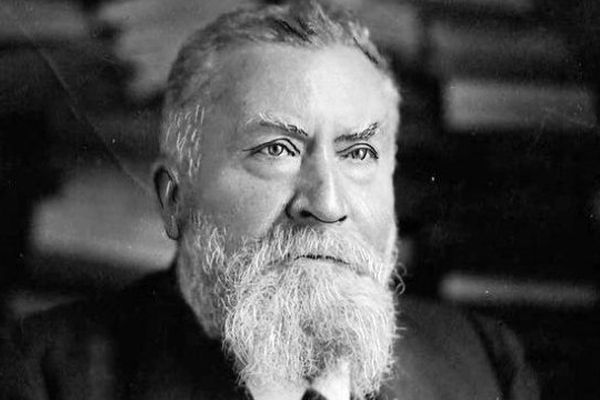

Jean Jaurès, figure emblématique du socialisme français, voit le jour le 3 septembre 1859 à Castres, dans le Tarn. Cette date marque le début d’une vie dédiée à la justice sociale, à la paix et à l’éducation. Philosophe, journaliste, député et orateur hors pair, Jaurès a profondément marqué l’histoire politique française. À travers cet article, découvrons son parcours, ses combats et l’héritage qu’il nous a légué.

Une enfance dans le Sud-Ouest rural

Né dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale, Jean Jaurès grandit à Castres, au cœur du département du Tarn. Son père, cultivateur aisé, lui inculque les valeurs de travail et d’honnêteté. Très tôt, le jeune Jean se distingue par ses aptitudes intellectuelles. Élève brillant, il intègre l’École normale supérieure à Paris en 1878, après avoir étudié au lycée Louis-le-Grand. Agrégé de philosophie, il devient professeur à Albi, puis à Toulouse.

L’influence de la philosophie sur sa pensée politique

La formation philosophique de Jaurès joue un rôle essentiel dans la construction de sa pensée. Il s’appuie notamment sur la tradition républicaine française, mais aussi sur des penseurs comme Kant, Hegel et Jules Michelet. Pour lui, la République ne peut se limiter à des institutions : elle doit incarner la justice sociale. Il affirme : « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. »

Une entrée remarquée en politique

Jean Jaurès est élu député républicain en 1885 à 26 ans, représentant le Tarn. S’il débute comme modéré, c’est l’affaire de Carmaux, en 1892, qui opère un tournant décisif dans son engagement. Lorsque les mineurs de Carmaux se mettent en grève, Jaurès prend fait et cause pour eux. Il devient alors le défenseur des ouvriers, utilisant ses talents d’orateur pour dénoncer l’exploitation capitaliste.

Le socialisme, une vocation humaniste

Au fil des années, Jaurès se rapproche des idées socialistes. Il milite pour l’unité des différentes tendances socialistes françaises. En 1905, il joue un rôle central dans la fondation de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière). Pour lui, le socialisme doit conjuguer démocratie politique et justice sociale. Il écrit : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. »

Un combat pour la paix et la justice

Jaurès consacre les dernières années de sa vie à lutter contre la montée des nationalismes en Europe. À la veille de la Première Guerre mondiale, il s’oppose fermement au conflit et milite pour la paix. Il tente d’unir les ouvriers européens contre la guerre. Ce pacifisme lui vaut l’hostilité des nationalistes français.

Un assassinat politique

Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné à Paris par un jeune nationaliste, Raoul Villain. Sa mort précipite l’entrée de la France dans la guerre. Son assassinat marque la fin d’une époque et le début d’un conflit meurtrier. La République perd alors l’un de ses plus grands défenseurs.

Un héritage toujours vivant

Jean Jaurès continue d’inspirer les générations. Son nom est omniprésent dans l’espace public français : rues, écoles, stations de métro, et même timbres à son effigie. Son œuvre écrite, notamment ses discours à la Chambre, reste une référence pour les défenseurs de la justice sociale. La pensée de Jaurès résonne encore dans les débats contemporains sur l’égalité, la démocratie et la paix.

Citations emblématiques

-

« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. »

-

« Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. »

-

« L’humanité est maudite si elle n’essaie pas d’en sortir par le socialisme. »

Un penseur pour notre temps

Plus d’un siècle après sa mort, Jean Jaurès reste un modèle d’engagement. Dans un monde en proie aux inégalités et aux tensions, sa vision humaniste, sociale et pacifique demeure d’une brûlante actualité. Se souvenir de Jaurès, c’est se souvenir qu’une autre voie est toujours possible.

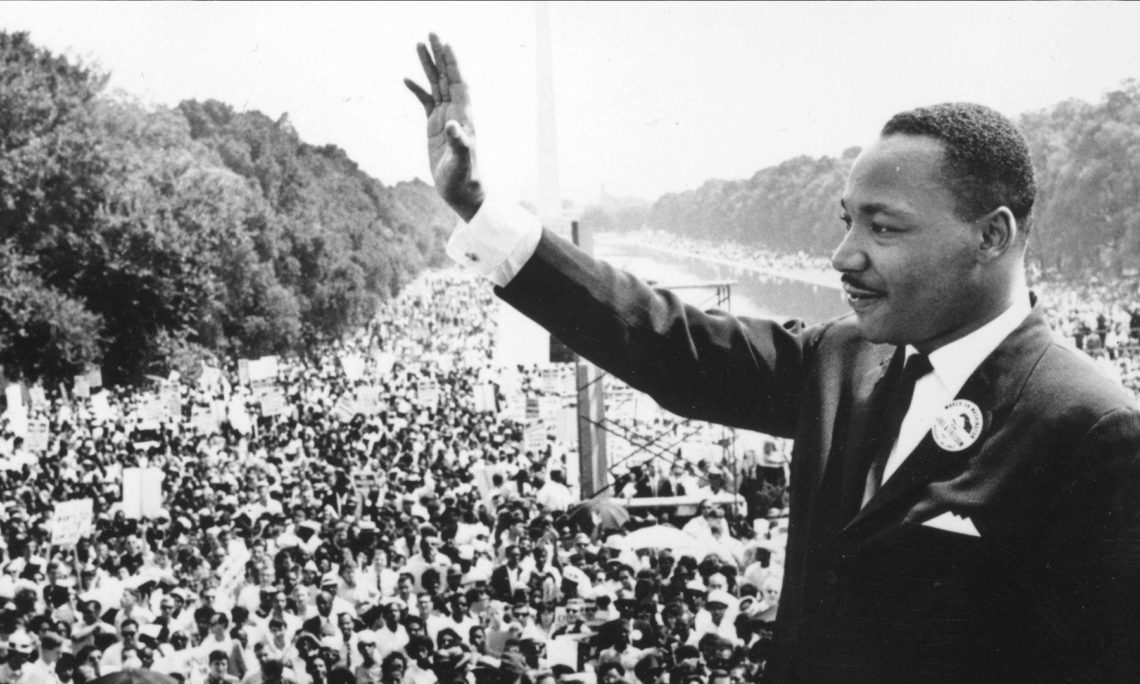

Le 28 août 1963, à Washington D.C., un homme noir, costume sombre et voix vibrante, s’élève devant plus de 250 000 personnes pour prononcer l’un des discours les plus marquants de l’histoire contemporaine : "I Have a Dream". Ce jour-là, Martin Luther King Jr. ne parle pas seulement aux Américains, mais au monde entier. Avec des mots puissants, poétiques et révolutionnaires, il incarne l’aspiration à la justice, à l’égalité et à la paix entre les races. Un moment gravé dans la mémoire collective comme le tournant symbolique du mouvement des droits civiques.

La Marche sur Washington : un tournant pacifique et massif

Un rassemblement historique pour l’emploi et la liberté

Le 28 août 1963, plus de 250 000 manifestants convergent vers la capitale des États-Unis pour participer à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté (March on Washington for Jobs and Freedom). L’objectif ? Dénoncer la ségrégation raciale, le racisme systémique et les inégalités économiques qui touchent les Afro-Américains.

Parmi les organisateurs, on retrouve les grandes figures du mouvement, comme A. Philip Randolph, Bayard Rustin, John Lewis, mais c’est Martin Luther King qui marquera les esprits à jamais.

Un contexte de tensions raciales extrêmes

En 1963, les États du Sud pratiquent encore une ségrégation légale dans les écoles, les transports, les lieux publics. Les violences policières sont fréquentes, et les assassinats racistes impunis. Dans ce climat tendu, la Marche sur Washington est un pari risqué, mais les organisateurs veulent démontrer que la lutte pour les droits civiques peut être non-violente et digne.

Martin Luther King : le pasteur devenu leader de la conscience américaine

Un orateur hors du commun

Né en 1929 à Atlanta, Martin Luther King Jr. est un pasteur baptiste formé à la théologie et profondément influencé par Gandhi. Dès 1955, il devient le visage du boycott des bus de Montgomery après l’arrestation de Rosa Parks. Il prône la désobéissance civile pacifique, inspirée des principes chrétiens et de la non-violence gandhienne.

À Washington, ce 28 août, il s’avance devant le Lincoln Memorial, là où, symboliquement, Abraham Lincoln avait libéré les esclaves un siècle plus tôt, et où résonne encore le rêve inachevé de justice.

Un discours d’improvisation inspirée

Le discours de Martin Luther King était initialement prévu comme un plaidoyer bien rédigé et sobre. Mais, porté par l’émotion, il s’écarte de ses notes lorsqu’une voix dans la foule – celle de la chanteuse Mahalia Jackson – lui crie :

« Tell them about the dream, Martin! »

Alors, il improvise la deuxième moitié du discours : celle que le monde retiendra.

"I Have a Dream" : un message universel

La puissance de la répétition et de la poésie

King utilise l’anaphore "I have a dream…" pour structurer son discours comme un poème, une incantation. Chaque phrase ouvre une vision d’espoir et de fraternité. Il imagine un futur où les enfants noirs et blancs se tiendront la main, où la liberté sera vécue dans tous les États, du Mississippi à New York.

Il dit :

« I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. »

Il convoque à la fois la Bible, la Constitution américaine, la Déclaration d’indépendance, et la culture populaire pour tisser un discours profondément ancré dans l’histoire américaine.

Une dénonciation ferme, mais pacifique

King rappelle aussi l’urgence de la situation :

« We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. »

Mais il insiste : pas de haine, pas de vengeance, seulement la dignité, la justice, et la force morale de l’amour.

L’impact immédiat et mondial du discours

Une secousse médiatique et politique

Le discours est diffusé en direct à la radio et à la télévision. Dans les jours qui suivent, les journaux du monde entier publient des extraits. Le gouvernement Kennedy, jusque-là hésitant, commence à soutenir plus ouvertement le mouvement des droits civiques.

Un an plus tard, en 1964, le Civil Rights Act est adopté, interdisant officiellement la ségrégation raciale dans les lieux publics et les écoles.

Le prix Nobel et l’assassinat de King

En 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la Paix. Il devient alors une figure mondiale de la lutte pour les droits humains.

Mais le 4 avril 1968, à Memphis, il est assassiné par James Earl Ray. Sa mort choque la planète. Pourtant, son rêve continue de résonner dans chaque mouvement pour la justice et l’égalité.

Une mémoire vivante, toujours actuelle

Un discours enseigné, chanté, célébré

"I Have a Dream" est aujourd’hui étudié dans les écoles, repris dans des chansons, affiché dans des manifestations. Le 3e lundi de janvier, les États-Unis célèbrent le Martin Luther King Day, jour férié national depuis 1986.

En 2011, un mémorial Martin Luther King Jr. a été inauguré à Washington, à quelques mètres du Lincoln Memorial, là même où il avait rêvé à haute voix en 1963.

Des luttes toujours en cours

Si des avancées majeures ont eu lieu depuis ce discours, les inégalités raciales persistent. Le mouvement Black Lives Matter, né en 2013, a ravivé l’héritage de Martin Luther King, en s’inscrivant dans sa lignée morale tout en pointant les limites des réformes symboliques.

La lutte pour la justice raciale, sociale et économique demeure plus que jamais d’actualité.

Le jour où les mots ont changé l’histoire

Le 28 août 1963, Martin Luther King Jr. n’a pas seulement parlé d’un rêve. Il a créé un mythe collectif, une vision commune qui transcende les frontières, les couleurs et les époques. Son discours est devenu une boussole morale, un repère dans les heures sombres comme dans les combats d’espoir.

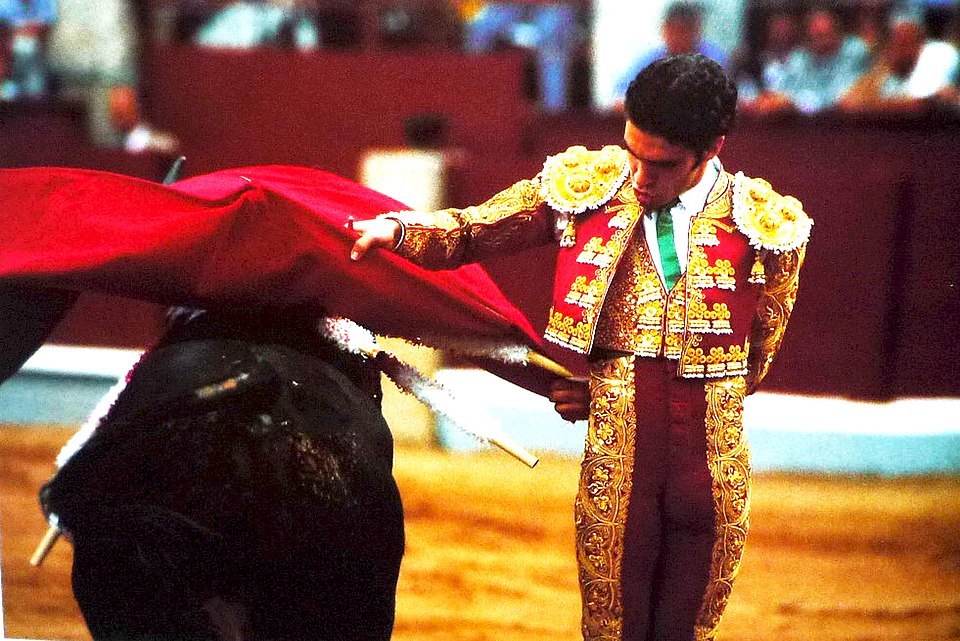

Le 28 août 1947, l’Espagne retient son souffle. À Linares, dans le sud de l’Andalousie, Manolete, icône nationale et mythe vivant de la tauromachie, tombe sous les cornes du taureau Islero. Cette mort dramatique bouleverse tout un peuple et marque la fin d’une ère. Plus qu’un simple matador, Manolete symbolisait une certaine Espagne, celle d’après-guerre, pétrie de fierté, de douleur et de grandeur tragique. Retour sur une des morts les plus célèbres de l’histoire de la corrida.

Manolete : une figure sacrée du toreo

Une ascension fulgurante dans une Espagne déchirée

Né en 1917 à Cordoue, Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, dit Manolete, grandit dans une famille de toreros. Dès les années 1930, il s’impose par un style unique : sérieux, austère, grave, à mille lieues de la flamboyance andalouse traditionnelle.

Pendant la guerre civile espagnole (1936-1939), Manolete se forge un public fidèle. Dans l’Espagne franquiste des années 1940, il devient un héros populaire, vénéré pour son courage stoïque et sa maîtrise technique. Il ne cherche pas à séduire : il impose le respect.

« Manolete torée comme on entre en religion », dira un chroniqueur taurin.

Le style Manolete : dépouillé, frontal, implacable

Ce qui fait la légende de Manolete, c’est son style épuré, presque sacrificiel. Il torée près du taureau, très droit, immobile, concentré, comme s’il défiait la mort à chaque instant. Son visage impassible renforce son image de prêtre du toreo, investi d’une mission quasi mystique.

Il ne cherche ni l’ovation ni le spectacle : il incarne l’essence dramatique de la tauromachie.

La fatale corrida de Linares : 28 août 1947

Un duel déjà tendu

Ce 28 août 1947, Manolete partage l’affiche à Linares avec Domingo Ortega et Luis Miguel Dominguín. Il affronte le taureau Islero, de la redoutable ganadería Miura, connue pour ses bêtes imprévisibles et violentes.

Déjà affaibli physiquement, usé par des années de combats, Manolete doute. Certains disent qu’il voulait mettre fin à sa carrière. D’autres évoquent une tension avec son entourage, notamment avec Lupe Sino, sa compagne, que le régime franquiste n’approuvait guère.

Le coup de corne mortel

Vers 18h45, Manolete entre pour porter l’estocade finale. Il frappe Islero, mais le taureau le heurte violemment. La corne entre dans sa cuisse droite et transperce l’artère fémorale.

L'hémorragie est massive. Il est transporté dans l'infirmerie de l'arène. Malgré des soins immédiats, notamment une transfusion de 11 litres de sang, il meurt dans la nuit, le 29 août à 5h07 du matin.

L’Espagne est en deuil.

« Manolete est mort comme il a vécu : en silence, debout face à la mort. »

Une onde de choc nationale

Un deuil qui bouleverse toute l’Espagne

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de personnes affluent dans les rues de Cordoue, Madrid et Séville. Franco lui-même rend hommage au torero. Les funérailles attirent une foule immense.

Des journaux titrent :

"Espagne, lève-toi, ton héros est tombé."

La tauromachie, déjà élevée au rang de religion populaire, trouve dans la mort de Manolete son martyr.

Lupe Sino, l’amoureuse évincée

La tragédie est aussi sentimentale. Lupe Sino, actrice et compagne de Manolete, est écartée de l’enterrement par la famille du torero, hostile à cette femme libre et indépendante.

Cette histoire d’amour contrariée, mêlée à la mort tragique, alimente les récits romantiques. Manolete devient un personnage de roman, à la croisée des passions, de la politique et du mythe.

Les conséquences durables sur la tauromachie

La fin d’un âge d’or

Avec la mort de Manolete, une page se tourne dans l’histoire du toreo. Il représentait le dernier lien avec la tauromachie tragique, empreinte de noblesse et de sacrifice. Après lui, d'autres grands matadors émergent, mais aucun n’atteindra ce niveau de vénération quasi religieuse.

Certains critiques diront que la corrida devient alors plus spectacle que rite, plus technique que tragique.

Un renouveau des règles de sécurité

Le drame de Linares relance aussi le débat sur la sécurité médicale dans les arènes. À l’époque, l’infirmerie de Linares n’était pas équipée pour des blessures aussi graves. Après 1947, plusieurs arènes s’équipent en matériel de chirurgie d’urgence.

De nombreux toreros commencent également à porter des protections sous leurs costumes, ce qui était jusque-là mal vu car jugé "peu viril".

Une icône culturelle au-delà de l’arène

Un mythe entretenu par la littérature et le cinéma

Manolete devient une légende. Des biographies, des films (Manolete, 2008 avec Adrien Brody et Penélope Cruz), et de nombreuses chansons flamencas rendent hommage à sa figure tragique.

Des écrivains comme Ernest Hemingway, passionné de tauromachie, évoquent son nom avec respect dans Mort dans l’après-midi.

Une image gravée dans la mémoire collective

Aujourd’hui encore, des statues de Manolete ornent les places d’Espagne, notamment à Cordoue, sa ville natale. Les jeunes toreros apprennent son style, et les aficionados citent son nom comme un modèle de pureté et de courage.

La photographie de son dernier salut, maigre et droit devant le taureau, reste l’un des clichés les plus célèbres de l’histoire de la tauromachie.

Manolete, ou la mort comme accomplissement

La mort de Manolete à Linares, le 28 août 1947, ne fut pas seulement celle d’un torero. Elle fut celle d’un héros tragique, d’un homme qui avait fait de sa vie une offrande à l’art le plus controversé qui soit. En tombant dans l’arène, il a scellé sa légende.

À une époque où l’Espagne cherchait des figures d’unité, Manolete offrait l’image d’un homme debout face au destin. Sa disparition résonne encore, entre héroïsme, douleur et silence.

Le 27 août 1928, à Paris, les grandes puissances du monde signaient un accord historique : le Pacte Briand-Kellogg, qui devait mettre fin à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale. Porté par une volonté idéaliste de bâtir une paix durable après l’horreur de la Première Guerre mondiale, ce traité marque un tournant diplomatique majeur. Pourtant, son efficacité sera très vite remise en question par la montée des tensions dans les années 1930. Retour sur un pacte aussi ambitieux qu’utopique.

Une initiative franco-américaine inédite

Aristide Briand, l’artisan de la paix

Le projet naît de l’esprit du diplomate français Aristide Briand, figure centrale de la diplomatie d’après-guerre. Déjà Prix Nobel de la paix en 1926 pour son rôle dans la réconciliation franco-allemande avec Gustav Stresemann, Briand propose en 1927 un pacte bilatéral de non-agression entre la France et les États-Unis. Il souhaite ancrer dans le droit international une renonciation à la guerre comme outil de règlement des conflits.

Frank Kellogg et l’extension multilatérale

L’idée séduit le secrétaire d’État américain Frank B. Kellogg, mais celui-ci propose une portée plus large : pourquoi ne pas inclure d’autres nations ? Sous la pression du mouvement pacifiste américain, très influent à l’époque, Kellogg pousse pour un pacte multilatéral. Le projet prend alors une ampleur internationale.

Le 27 août 1928, à Paris, le traité est signé dans le ministère des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, par 15 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Par la suite, près de 63 États adhèrent au pacte.

Le contenu du pacte : une ambition universelle

La guerre déclarée illégale

Le cœur du pacte est simple et révolutionnaire dans sa formulation :

« Les parties condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. »

L'article 1 interdit la guerre comme instrument de politique nationale, et l'article 2 engage les signataires à résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques.

Une portée morale plus que juridique

Ce qui frappe, c’est le caractère non contraignant du pacte. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation. Il s’agit d’un engagement moral et diplomatique, sans force exécutoire.

Dans l’euphorie pacifiste des années 1920, ce pacte est vu comme l’acte de naissance d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération, la diplomatie et le droit international.

Les réactions internationales et les premières limites

Un accueil contrasté

L’initiative est saluée dans les opinions publiques, notamment en France et aux États-Unis. Des mouvements pacifistes, des intellectuels et même des religieux y voient l’espoir d’une paix universelle. On parle du "pacte pour mettre fin à toutes les guerres".

Mais certains diplomates restent sceptiques. Le pacte n’évoque ni les sanctions, ni le désarmement, ni la sécurité collective. Il ne remplace pas la Société des Nations, qui reste l’organe central de la paix mondiale.

L’absence de clauses contraignantes

Dès sa signature, on pointe la faiblesse majeure du pacte : il repose sur la bonne volonté des États. Sans mécanisme de contrôle, il ne peut empêcher une agression armée.

Un diplomate britannique dira ironiquement :

« C’est comme interdire le vol à main armée en distribuant une brochure aux voleurs. »

Les trahisons du pacte : de la Mandchourie à Munich

Le Japon et l’invasion de la Mandchourie (1931)

Trois ans à peine après la signature, le Japon, pourtant signataire, envahit la Mandchourie, territoire chinois. L’action militaire, condamnée par la Société des Nations, montre l’inefficacité du pacte. Aucun pays n’intervient.

L’Allemagne nazie et l’expansion hitlérienne

Dans les années 1930, l’Allemagne d’Hitler viole ouvertement les principes du pacte : remilitarisation de la Rhénanie, Anschluss avec l’Autriche, occupation de la Tchécoslovaquie. Là encore, aucune réaction concertée des signataires du pacte. L’accord se révèle totalement impuissant face à l’agression.

L’Italie fasciste en Éthiopie (1935)

L’agression italienne contre l’Éthiopie, menée par Mussolini, constitue une autre violation flagrante. Malgré les protestations, aucune sanction militaire n’est appliquée. Le pacte est réduit à un document symbolique, vidé de sa substance.

Une influence durable malgré l’échec

Une base pour le droit international

Même si le pacte échoue à empêcher la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas sans héritage. Il constitue la première tentative d’interdire juridiquement la guerre dans les relations internationales.

Après 1945, le Pacte Briand-Kellogg servira de fondement juridique lors du procès de Nuremberg. Les juges invoqueront la violation du pacte pour qualifier les crimes d’agression commis par les nazis.

Vers l’ONU et le droit à la paix

Le Pacte Briand-Kellogg est considéré comme un ancêtre de la Charte des Nations Unies, signée en 1945. Celle-ci ira plus loin, en instaurant un Conseil de sécurité, un droit d’ingérence, et une force coercitive potentielle.

L’idée que la guerre peut être illégale reste au cœur du droit international moderne. De nombreux traités ultérieurs (non-prolifération, désarmement, droits de l’homme) s’inscrivent dans cette lignée.

Un symbole fragile mais fondateur

Le 27 août 1928, le monde voulait croire à la paix par la parole, aux vertus du droit sur la force. Le Pacte Briand-Kellogg, bien qu’utopique, représente un moment d’espoir et une tentative sérieuse de bâtir un monde sans guerre.

Il est aussi un témoignage des limites de la diplomatie sans moyens coercitifs, une leçon douloureuse que les années 1930 ont enseignée au prix fort.

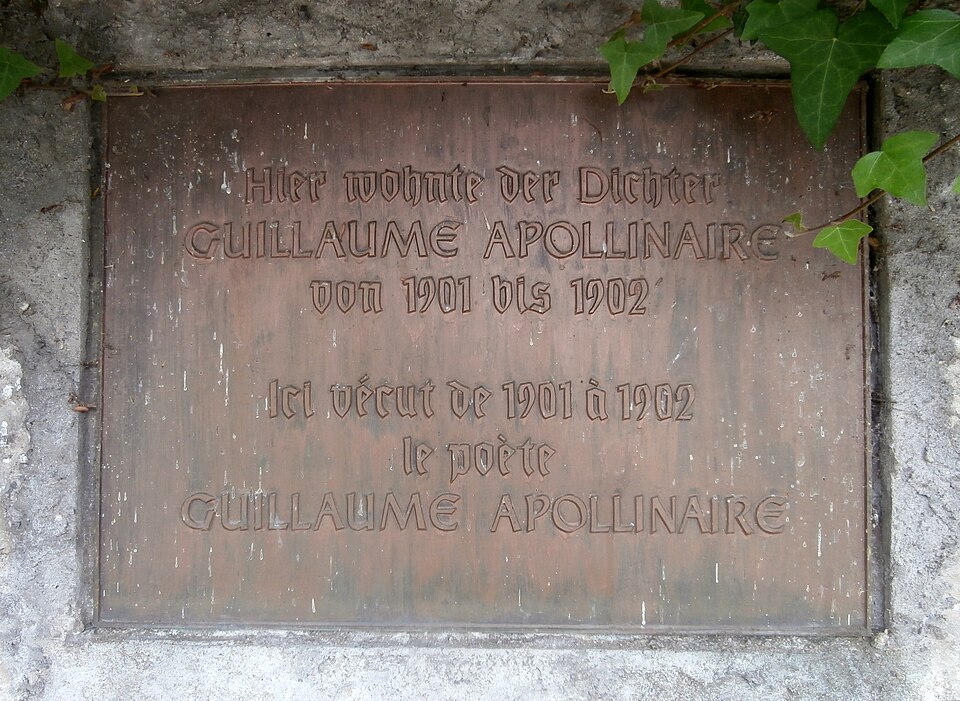

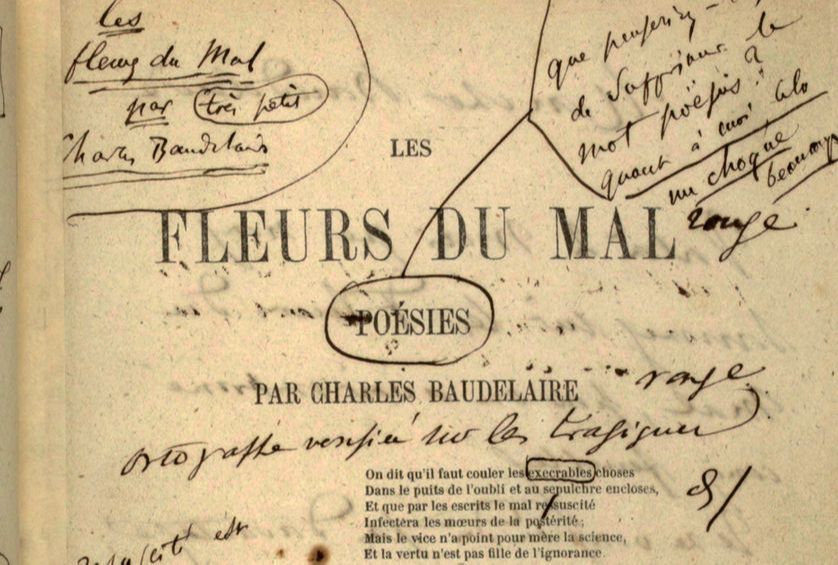

Le 26 août 1880 marque la naissance d’un des plus grands poètes français du XXe siècle : Guillaume Apollinaire. Figure emblématique de la modernité littéraire, il fut à la fois poète, critique d’art, romancier et pionnier du surréalisme. Sa vie passionnante, marquée par l’exil, les amours tumultueuses, la guerre et l’avant-garde artistique, continue d’influencer la littérature contemporaine. Plongeons dans l’histoire de cet homme hors du commun.

Les origines mystérieuses d’un poète européen

Une naissance à Rome sous une identité floue

Guillaume Apollinaire naît à Rome le 26 août 1880, sous le nom de Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Kostrowicki. Il est le fils d’Angelika Kostrowicka, une aristocrate polonaise exilée, et d’un père inconnu, peut-être un officier italien. Le mystère autour de ses origines nourrira chez lui un sentiment d’errance et d’exil, thème récurrent dans son œuvre.

Très jeune, il quitte l’Italie pour la France avec sa mère et son frère. Il étudie dans divers lycées, notamment à Nice, Cannes et Monaco, avant de s’installer à Paris, capitale artistique de l’époque.

Un Européen avant l’heure

Polyglotte, passionné par la culture italienne, allemande, slave et française, Apollinaire incarne une identité européenne bien avant que cette idée ne prenne forme politiquement. Ce cosmopolitisme irrigue sa poésie, traversée par des influences multiples, des mythes antiques à la modernité urbaine, en passant par les avant-gardes artistiques.

Le poète de la modernité et de l’invention poétique

Invention du mot "surréalisme"

Apollinaire est sans conteste un précurseur du surréalisme, bien qu’il meure avant la fondation officielle du mouvement par André Breton en 1924. C’est lui qui forge le mot "surréalisme" en 1917, à l’occasion de la pièce Parade de Jean Cocteau et Erik Satie, qu’il qualifie de "ballet surréaliste". Cette intuition d’un art qui dépasse le réel anticipait les explorations de l’inconscient propres aux surréalistes.

Les Calligrammes : une révolution visuelle de la poésie

En 1918, Apollinaire publie Calligrammes, un recueil où les poèmes prennent des formes visuelles : un cœur, une tour Eiffel, une montre… Cette fusion entre poésie et image anticipe les arts visuels modernes. Il écrivait :

« Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin en rapport avec le sujet du texte. »

Ces poèmes dessinent une nouvelle voie où le langage devient plastique, libéré de la linéarité traditionnelle.

Alcools : entre tradition et modernité

Alcools (1913), son recueil majeur, incarne à merveille la tension entre tradition lyrique et modernité technique. Apollinaire y supprime volontairement la ponctuation pour laisser au lecteur une liberté d’interprétation. On y trouve des poèmes célèbres comme Zone, Le Pont Mirabeau, ou La Chanson du Mal-Aimé.

Dans Zone, il s’affranchit des anciens dieux pour célébrer les villes, les avions, les affiches publicitaires, les symboles de son époque :

« À la fin tu es las de ce monde ancien. »

L’amoureux blessé, le soldat poète

Des passions amoureuses fondatrices

Apollinaire fut un grand amoureux, souvent malheureux. Son amour pour Lou, rencontrée en 1914, marque profondément sa poésie de guerre. La correspondance entre eux constitue un témoignage poignant des sentiments exacerbés par la séparation et le danger.

L’engagement dans la Grande Guerre

Naturalisé français en 1916, Apollinaire s’engage comme volontaire lors de la Première Guerre mondiale. Il est grièvement blessé à la tête par un éclat d’obus en mars 1916. Cette blessure physique le fragilise durablement et il meurt deux ans plus tard, le 9 novembre 1918, emporté par la grippe espagnole à 38 ans.

Malgré la guerre, il continue d’écrire et d’innover, transformant la tragédie en matière poétique :

« C’est au front que j’ai le mieux compris la fraternité. »

Un passeur des avant-gardes artistiques

L’ami de Picasso, Braque et Delaunay

Apollinaire fréquente tous les artistes majeurs de l’avant-garde parisienne. Il est proche de Pablo Picasso, Georges Braque, Robert et Sonia Delaunay, Marc Chagall, et Marcel Duchamp. Il les soutient en tant que critique d’art et théoricien du cubisme.

Il publie Les Peintres cubistes en 1913, un essai fondateur qui défend l’idée d’un art nouveau, libéré de l’imitation du réel. Il perçoit l’art comme un langage parallèle à la poésie, capable de réinventer le monde.

Une vie courte, une œuvre immense

Malgré sa mort prématurée, Apollinaire laisse derrière lui une œuvre d’une richesse foisonnante, encore étudiée et célébrée aujourd’hui. Son influence est immense, de Breton à Prévert, de Desnos à Aragon, et même dans la chanson française (Léo Ferré, Serge Gainsbourg).

Pourquoi Apollinaire reste un poète essentiel aujourd’hui

L’œuvre de Guillaume Apollinaire traverse le temps avec une étonnante modernité. Son art est celui d’un funambule entre deux mondes : l’ancien et le nouveau, le visible et l’invisible, la guerre et l’amour. Il nous enseigne que la poésie n’est pas un refuge mais une manière de vivre le réel avec intensité.

- Son vers le plus célèbre, tiré du Pont Mirabeau, résonne encore :

« Il est grand temps de rallumer les étoiles. »

Apollinaire, le poète qui annonça le siècle

Guillaume Apollinaire, né le 26 août 1880, incarne cette transition fondamentale entre le XIXe siècle symboliste et le XXe siècle des avant-gardes. Poète de l’amour, de la ville, de la guerre et du rêve, il reste une figure lumineuse de la littérature mondiale.

Le 21 août 1609 marque une date historique dans le domaine de l'astronomie et de la science en général. Ce jour-là, l'astronome italien Galilée présente sa lunette astronomique au Doge de Venise. Ce geste, à première vue symbolique, allait bouleverser notre compréhension de l'univers et jeter les bases de la science moderne. Retour sur un moment décisif qui a ouvert les yeux de l’humanité… vers les étoiles.

Un contexte propice à la révolution scientifique

L’Europe de la Renaissance : une époque en effervescence

La fin du XVIe siècle et le début du XVIIe voient l’Europe bouillonner d’idées nouvelles. La Renaissance a relancé la curiosité intellectuelle, l’étude des textes antiques, mais aussi la recherche empirique. C’est dans ce contexte que naît Galilée (Galileo Galilei) en 1564 à Pise.

Formé aux mathématiques, à la physique et à la philosophie, il s'impose rapidement comme une figure brillante de la pensée scientifique. L’invention récente de la lunette d’approche aux Pays-Bas attire son attention. Il décide alors de perfectionner cet instrument pour l’adapter à l’observation céleste.

L’inspiration hollandaise

La lunette que Galilée présente à Venise en 1609 n’est pas une invention ex nihilo. Un fabricant de lunettes hollandais, Hans Lippershey, avait conçu un modèle rudimentaire en 1608. Galilée, ayant entendu parler de cette invention, réalise ses propres expérimentations. Il construit lui-même une lunette capable de grossir les objets jusqu'à 8 fois, puis jusqu’à 20 fois – une avancée technologique considérable pour l’époque.

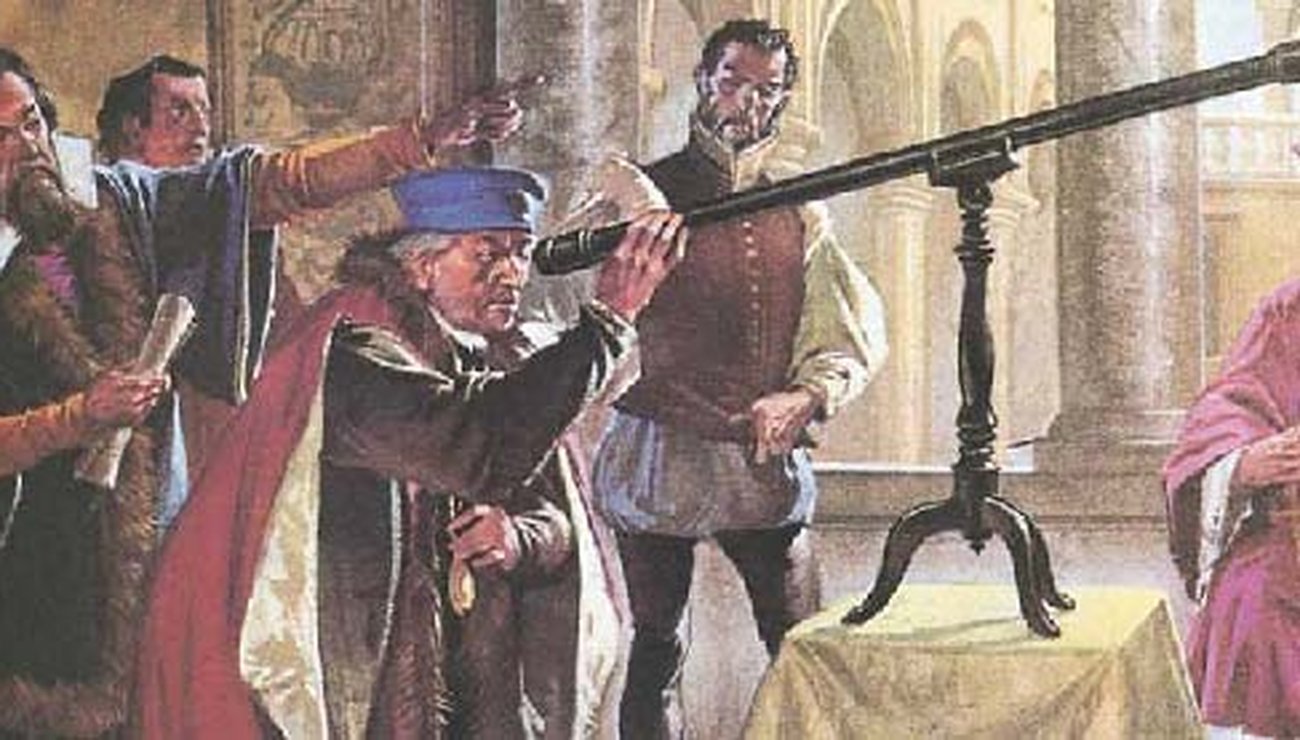

Le 21 août 1609 : une démonstration spectaculaire à Venise

Un moment théâtral et politique

Galilée ne se contente pas d’un exploit technique : il en fait un coup de génie stratégique. Le 21 août 1609, il organise une démonstration publique devant le Doge de Venise, Leonardo Donato, et les membres du Sénat.

Du haut du campanile de la place Saint-Marc, il leur permet d’observer des navires encore lointains, invisibles à l’œil nu. Grâce à sa lunette, les vénitiens pouvaient détecter les navires marchands bien avant qu’ils n’arrivent au port — un avantage militaire et économique considérable.

Une récompense immédiate

Impressionné, le Sénat vénitien offre à Galilée une chaire à vie à l’Université de Padoue avec un salaire doublé. L’événement dépasse le cadre scientifique : il confère à Galilée une reconnaissance sociale, politique et financière. Mais au-delà de ces honneurs, c’est la suite de son utilisation de la lunette qui allait réellement marquer l’histoire.

Des observations célestes qui bouleversent l’ordre cosmique

Les premières découvertes majeures

Dès l’hiver 1609-1610, Galilée tourne sa lunette vers le ciel. Ses observations vont à l’encontre de la vision aristotélicienne du cosmos alors dominante, notamment celle de la perfection des cieux.

Voici quelques-unes de ses découvertes :

-

La Lune : elle présente des montagnes et des cratères. Elle n’est donc pas une sphère parfaite.

-

Les satellites de Jupiter : en janvier 1610, Galilée découvre quatre lunes autour de Jupiter (aujourd’hui nommées Io, Europe, Ganymède et Callisto). Cela démontre qu’un autre corps que la Terre peut être un centre de rotation.

-

Les phases de Vénus : elles prouvent que Vénus tourne autour du Soleil, confirmant le modèle héliocentrique de Copernic.

-

Les taches solaires : elles montrent que le Soleil n’est pas immuable.

Une révolution copernicienne confirmée

Ces découvertes remettent en question le géocentrisme de Ptolémée soutenu par l’Église catholique. En soutenant publiquement l’héliocentrisme de Copernic, Galilée entre rapidement en conflit avec les autorités religieuses.

En 1616, ses idées sont jugées « hérétiques », et en 1633, il est contraint d’abjurer devant l’Inquisition. Selon la légende, après avoir renié, il aurait murmuré : « E pur si muove » (Et pourtant elle tourne).

Un héritage scientifique et philosophique colossal

La naissance de la méthode scientifique

L’œuvre de Galilée ne se limite pas à ses découvertes : il est également un des premiers à défendre une méthode expérimentale, basée sur l’observation, la mesure et la démonstration mathématique. C’est l’acte de naissance de la science moderne.

Une source d’inspiration pour les générations futures

Des penseurs comme Newton, Descartes, Kepler ou Einstein reconnaîtront tous leur dette envers Galilée. Einstein le décrira comme "le père de la science moderne".

Galilée a également contribué à vulgariser la science, en écrivant en italien plutôt qu’en latin, pour être compris du plus grand nombre. Sa célèbre œuvre Le Messager des étoiles (Sidereus Nuncius, 1610) est un modèle de ce genre.

De l'observation du ciel à la conquête spatiale

La lunette de Galilée, rudimentaire à nos yeux, est l’ancêtre des télescopes géants modernes et des sondes spatiales. Grâce à cette première fenêtre sur les étoiles, l’humanité a pu envisager son insignifiance face à l’univers… et sa capacité infinie à le comprendre.

Galilée et sa lunette : le regard humain s’élève vers l’infini

Le 21 août 1609, en présentant sa lunette au Doge de Venise, Galilée ne se contentait pas d’un simple acte technique : il ouvrait une brèche dans les certitudes du monde ancien. Par cette invention et les découvertes qui en découlèrent, il changea à jamais notre vision de l’univers. En un geste, il fit basculer l’humanité de l’ombre du dogme vers la lumière de la raison.

À la veille de la Première Guerre mondiale, alors que les tensions diplomatiques et militaires s’exacerbent en Europe, un événement tragique vient bouleverser la France : l’assassinat de Jean Jaurès. Ce leader socialiste, fervent défenseur de la paix et opposant résolu à l’entrée en guerre, est abattu à Paris le 31 juillet 1914. Ce meurtre marque un tournant tragique dans l’histoire française et européenne, précipitant le basculement vers un conflit mondial.

Qui était Jean Jaurès ?

Un intellectuel et homme politique hors norme

Jean Jaurès, né en 1859 à Castres dans le Tarn, est un brillant normalien, agrégé de philosophie, devenu député républicain, puis l’un des fondateurs du socialisme français. Doté d’une éloquence remarquable, il s’impose comme une figure centrale de la gauche et un défenseur infatigable des classes populaires.

L’unificateur du socialisme français

Jaurès joue un rôle clé dans la création de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) en 1905. Il milite pour l’unité des travailleurs et promeut un socialisme démocratique, humaniste et anticlérical. Il dirige le journal L’Humanité, tribune de ses idées pacifistes et sociales.

Le contexte international de l'été 1914

L'Europe au bord du gouffre

L’été 1914 est marqué par une montée des tensions entre les grandes puissances européennes après l’attentat de Sarajevo du 28 juin, qui coûte la vie à l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Le jeu des alliances précipite l’Europe vers un conflit généralisé.

Le rôle de Jaurès dans la lutte contre la guerre

Alors que les nations se préparent à la mobilisation, Jaurès tente de freiner l’élan belliciste. Il participe à des congrès internationaux et appelle à la solidarité ouvrière pour empêcher la guerre. Le 25 juillet, il parle devant une foule au Pré-Saint-Gervais, dénonçant "la logique des fusils" et appelant à la fraternité des peuples.

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. » — Jean JaurèsLe 31 juillet 1914 : Un crime politique

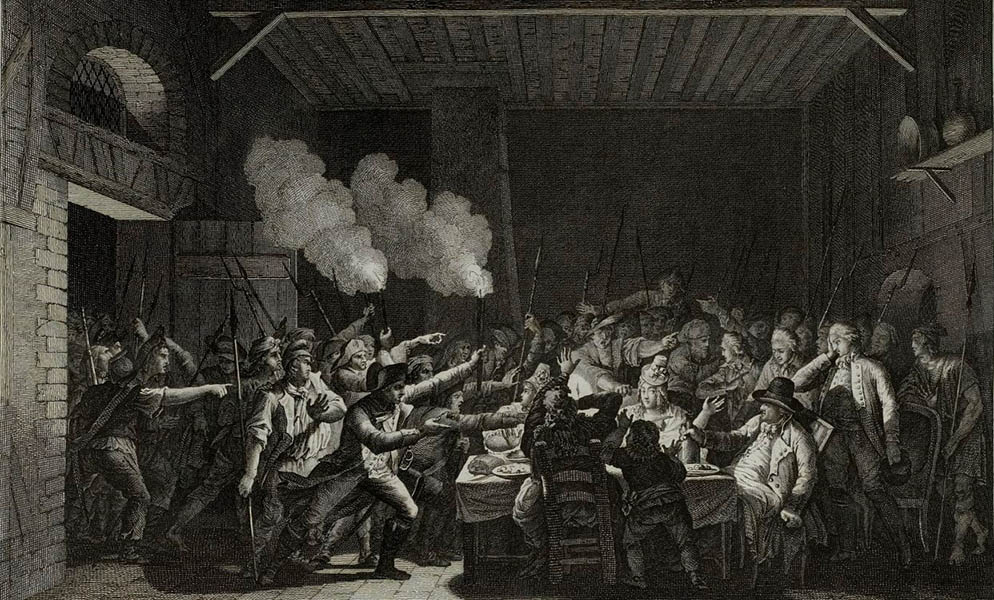

L’assassinat au Café du Croissant

Le soir du 31 juillet, Jaurès dîne avec ses collaborateurs au Café du Croissant, rue Montmartre à Paris. Il relit des télégrammes venus d’Allemagne, espérant encore éviter la guerre. C’est alors qu’un homme, Raoul Villain, nationaliste exalté, tire deux balles dans la tête de Jaurès à travers la vitre. Il meurt sur le coup.

Raoul Villain : un assassin méconnu

Raoul Villain, âgé de 29 ans, est un étudiant en lettres déséquilibré, membre de ligues patriotiques. Pour lui, Jaurès est un traître qui empêche la France de se préparer à la guerre. Son geste vise à faire taire celui qu’il considère comme un obstacle à la mobilisation.

Les répercussions immédiates

Une onde de choc en France

L’assassinat provoque une émotion immense, mais la mobilisation générale proclamée le 1er août relègue rapidement la mort de Jaurès au second plan. Les socialistes, malgré leur douleur, se rallient à « l’Union sacrée », mettant entre parenthèses la lutte des classes au nom de la défense de la nation.

Une ironie tragique

Ironie du sort, la mort de Jaurès permet précisément ce qu’il redoutait : l’effacement des dernières résistances à la guerre. Celui qui incarnait la voix de la paix disparaît à la veille du chaos mondial. L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août.

Le procès et la mémoire

Un procès controversé

Jugé en 1919, Raoul Villain est acquitté, au grand scandale de la gauche française. Dans un climat d’après-guerre, marqué par le patriotisme exacerbé, l’assassin de Jaurès est vu comme un défenseur de la France, non comme un criminel politique.

Jaurès entre dans la légende

Dès lors, Jean Jaurès devient un martyr de la paix. Des rues, des écoles, des places portent son nom. Il est célébré à gauche comme un exemple de courage politique et d’engagement intellectuel. Son tombeau repose au Panthéon depuis 1924.

« Il n’y a pas d’idéal qui vaille une goutte de sang. » — Jean JaurèsUne perte immense pour la démocratie et la paix

L’assassinat de Jean Jaurès, au-delà de sa brutalité, symbolise l’échec des forces pacifistes face à la montée des nationalismes. Il nous rappelle combien la voix des consciences, même forte, peut être étouffée par la violence politique. Dans le tumulte des conflits mondiaux, l’héritage de Jaurès résonne encore comme un appel à la vigilance, à la paix, et à l'humanisme.

En mémoire d’une voix étouffée mais inoubliable

Le 31 juillet 1914 reste une date funeste, celle où l’Europe perd l’un de ses plus ardents défenseurs de la paix. La trajectoire de Jean Jaurès est un témoignage saisissant de l’engagement intellectuel au service de l’humanité. Son héritage, tant politique que moral, demeure d’une actualité brûlante dans un monde encore secoué par les conflits.

Le 25 juillet 1943, un événement spectaculaire secoue l'Italie fasciste : Benito Mussolini, fondateur du régime fasciste et allié d'Hitler, est arrêté sur ordre du roi Victor-Emmanuel III. Cette chute brutale marque le début de l'effondrement du fascisme en Italie et a des conséquences profondes sur le cours de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur une journée clé qui a précipité la fin d'un dictateur et changé la face de l'Europe.

L'Italie en crise : un régime vacillant

Les défaites militaires successives

Depuis son entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie en 1940, l'Italie subit une série de revers militaires cuisants. Les campagnes en Afrique du Nord, en Grèce et en Russie se soldent par des échecs retentissants. Les villes italiennes sont bombardées, l'économie s'effondre, et le peuple, lassé, désire la paix.

La perte de confiance dans le Duce

Le culte de la personnalité entretenu par Mussolini s'effrite. Au sein même du Grand Conseil fasciste, ses soutiens se délitent. La figure du Duce, autrefois adulée, est aujourd'hui perçue comme responsable des malheurs du pays. Le roi Victor-Emmanuel III, jusque-là silencieux, commence à envisager une sortie du régime.

Une décision historique : le Grand Conseil renverse Mussolini

La réunion du 24 juillet 1943

Le 24 juillet au soir, le Grand Conseil du fascisme se réunit pour la première fois depuis le début de la guerre. Dino Grandi, ancien ministre, y propose une motion visant à restituer les pleins pouvoirs au roi. Cette motion, à la surprise de Mussolini, est adoptée par 19 voix contre 7.

Le roi reprend la main

Le 25 juillet, Mussolini est convoqué au palais royal. Pensant discuter de la situation militaire, il se présente confiant. Mais le roi lui annonce froidement sa destitution et le fait immédiatement arrêter par les carabiniers. "Vous êtes la personne la plus haïe d’Italie," lui aurait lancé Victor-Emmanuel III.

La chute du Duce : réaction et conséquences

La fin du régime fasciste ?

Après l'arrestation, le maréchal Pietro Badoglio est nommé chef du gouvernement. Il annonce que la guerre continue aux côtés de l'Allemagne, tout en entamant secrètement des négociations avec les Alliés. La population italienne accueille la nouvelle avec soulagement. Partout, les bustes de Mussolini sont renversés, les slogans fascistes effacés.

Une libération éphémère

Mais Hitler ne reste pas inactif. Le 12 septembre 1943, lors de l'opération commando « Eiche » (Chêne), les troupes allemandes libèrent Mussolini, détenu au Gran Sasso. Il devient alors le chef d'un État fantoche, la République sociale italienne, basée à Salo, au nord du pays.

Une répercussion sur le déroulement de la guerre

Un tournant pour les Alliés

L'arrestation de Mussolini permet aux Alliés de concentrer leurs efforts sur le débarquement en Italie. Le 3 septembre 1943, les forces britanniques débarquent en Calabre. L'armistice est signé secrètement avec Badoglio, puis rendu public le 8 septembre. L'Italie entre alors dans une guerre civile entre partisans et fascistes.

Le début de la fin pour l'Axe

La défection italienne affaiblit considérablement l'Axe. Hitler est contraint de mobiliser des troupes supplémentaires pour occuper l'Italie. La chute du Duce sonne le glas de l'un des trois grands leaders totalitaires de l'Europe. Après Mussolini, ce sera au tour de Hitler.

Le crépuscule d'un dictateur

La fin tragique de Mussolini

Le 28 avril 1945, après une fuite ratée vers la Suisse, Benito Mussolini est capturé par des partisans italiens à Dongo. Il est exécuté sommairement avec sa compagne Clara Petacci. Leurs corps sont exposés publiquement à Milan, symbole de la chute d'un régime honni.

Un héritage controversé

Aujourd'hui encore, la figure de Mussolini divise en Italie. Certains nostalgiques glorifient son autoritarisme, mais la majorité voit en lui un dictateur responsable de l'alignement avec le nazisme et des drames de la guerre. Son arrestation reste l'un des moments les plus marquants du XXe siècle italien.

Le jour où l'Italie a tourné la page du fascisme

Le 25 juillet 1943 incarne un moment charnière où l'Italie s'est détournée du fascisme après plus de deux décennies d'oppression. L'arrestation de Mussolini n'a pas seulement été un changement de pouvoir, mais un acte décisif vers la reconstruction d'une nation dévastée. Ce jour-là, l'Europe a commencé à entrevoir la fin de la tyrannie.

Le 25 juillet 1909, l'ingénieur et aviateur français Louis Blériot réalise un exploit historique : la première traversée de la Manche en avion. Cet exploit audacieux, à bord de son monoplan Blériot XI, marque une étape décisive dans l'histoire de l'aviation et symbolise le triomphe de l'homme sur un des obstacles naturels les plus redoutés de l'époque. Retour sur un vol de 36 minutes qui a changé la perception du ciel.

L’aviation à ses débuts

Une conquête du ciel encore balbutiante

Au début du XXe siècle, l’aviation n’en est qu’à ses prémices. Les frères Wright ont réalisé le premier vol motorisé en 1903 aux États-Unis, mais en Europe, les vols sont encore courts, hasardeux et souvent proches du sol. Les pionniers de l’air cherchent à repousser les limites techniques, humaines et géographiques.

Le défi de Lord Northcliffe

C’est le journal britannique Daily Mail, dirigé par le magnat de la presse Lord Northcliffe, qui va stimuler la compétition. En 1908, il offre une récompense de 1 000 livres sterling (une somme considérable pour l'époque) à quiconque réussira à traverser la Manche en avion, de la France à l’Angleterre, en moins de 24 heures. Plusieurs candidats se préparent à relever le défi, dont le Comte de Lambert, Hubert Latham, et bien sûr, Louis Blériot.

Louis Blériot : un ingénieur tenace

De l’automobile à l’aviation

Louis Blériot, né en 1872 à Cambrai, est un ingénieur de formation passionné par la mécanique. Après avoir fait fortune dans l’industrie de l’éclairage automobile avec ses phares acétylène, il se lance dans l’aviation. Il conçoit plusieurs prototypes avant de réaliser le Blériot XI, un monoplan révolutionnaire, léger, maniable et motorisé par un moteur Anzani de 25 chevaux.

Un homme blessé mais déterminé

Quelques jours avant la tentative, Blériot se blesse gravement au pied lors d'un vol d'essai. Clopinant sur des béquilles, il décide pourtant de maintenir son vol. Il sait que Latham est prêt à tenter sa chance dès que la météo le permettra. Mais le 25 juillet au matin, les vents tombent, le ciel s'éclaircit : l'instant est idéal.

La traversée de la Manche : un vol historique

4 h 41 : le décollage depuis Calais

Blériot décolle depuis une prairie proche de Calais, à Sangatte. Il ne dispose d'aucun instrument de navigation, juste une boussole et un bateau d’accompagnement. Très vite, il perd le navire de vue, mais continue son vol au-dessus d’une mer calme, en direction de la côte anglaise.

5 h 17 : l’atterrissage triomphal à Douvres

Après 36 minutes de vol et environ 40 km parcourus, Blériot aperçoit les falaises de Douvres. Il effectue un atterrissage chaotique dans un champ à proximité du château de Douvres, endommageant légèrement son appareil. Mais peu importe : il est devenu le premier homme à traverser la Manche en avion.

Un exploit retentissant

Une portée symbolique et médiatique

L’exploit de Blériot est immédiatement relayé dans le monde entier. Il est accueillis en héros à Douvres, puis à Londres, où il est reçu avec tous les honneurs. En France, il devient un symbole du génie français. Le président Armand Fallières le félicite personnellement. L’aventure entre dans la postérité : "J’ai réussi !" aurait simplement dit Blériot en posant le pied en Angleterre.

Une avancée pour l'industrie aéronautique

Après son exploit, les commandes pour le Blériot XI affluent, notamment de la part d’armées européennes. L’appareil devient un modèle de référence. Blériot fonde une école de pilotage et participe à l'émergence de l'aviation commerciale et militaire.

Conséquences historiques et héritage

L'aviation comme moyen de transport d'avenir

La traversée de la Manche par Blériot fait comprendre au monde entier que les avions peuvent réellement relier des territoires auparavant isolés par la mer ou les montagnes. L'avion devient un véritable outil de conquête du monde, de communication et de transport.

Une inspiration pour les générations futures

Des pionniers comme Charles Lindbergh ou Jean Mermoz s’inspireront de Blériot. Les exploits aériens deviennent autant de jalons vers une humanité connectée par les airs. La traversée de la Manche, qui semblait insurmontable, devient un symbole de volonté, de courage et d’ingéniosité.

Le ciel s'ouvre aux audacieux

Le 25 juillet 1909, Louis Blériot a fait plus que traverser la Manche : il a franchi les frontières de l'impossible. Son vol marque l’entrée de l’humanité dans l’ère moderne de l’aviation. Un exploit technique, humain et historique, qui continue de faire rêver et d’inspirer les aventuriers du ciel.

Le 23 juillet 1945 s’ouvre à Paris un procès historique : celui du maréchal Philippe Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale devenu le chef de l’État français sous l’Occupation nazie, il est jugé pour intelligence avec l’ennemi et atteinte à la sûreté de l’État. Ce procès, profondément symbolique, marque une étape cruciale de l’épuration judiciaire et politique de la France à la Libération.

Le contexte de l’après-guerre : une France meurtrie et divisée

La Libération et le besoin de justice

À la Libération en 1944, la France sort d’une occupation allemande brutale. Le pays est encore sous le choc des quatre années de collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. Le peuple français, meurtri, réclame justice. Le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle entend répondre à cette attente à travers une série de procès destinés à juger les collaborateurs.

Philippe Pétain, figure double de l’histoire française

Philippe Pétain, âgé de 89 ans au moment du procès, est une figure complexe. Vainqueur de Verdun en 1916, il avait été élevé au rang de héros national. Mais en 1940, après la débâcle française, il devient chef de l’État français, siège à Vichy et collabore avec l’Allemagne nazie. Il signe l’armistice du 22 juin 1940 et engage une politique d’exclusion, notamment à l’encontre des Juifs, des résistants et des communistes.

L’ouverture du procès : 23 juillet 1945, un événement national

Un procès très attendu

Le procès de Pétain débute le 23 juillet 1945 dans la salle du Palais de justice à Paris. Il se tient devant la Haute Cour de justice, créée spécialement pour juger les actes de collaboration. Une foule nombreuse, journalistes, anciens résistants, citoyens curieux et victimes du régime de Vichy, attendent avec ferveur le début des audiences.

Un climat tendu

La tension est à son comble. Pétain refuse de se défendre personnellement, estimant qu’il ne doit rendre des comptes qu’au peuple français. C’est l’un de ses anciens avocats, Jacques Isorni, qui assure sa défense avec fougue. Le procès est aussi politique que juridique. Il oppose deux visions de la France : celle de la Résistance et celle de l’Ordre nouveau imposé par Vichy.

Les chefs d'accusation retenus contre Pétain

Intelligence avec l’ennemi

Le principal chef d’accusation porte sur l’intelligence avec l’ennemi. Pétain est accusé d’avoir collaboré activement avec l’occupant nazi, facilitant les arrestations, les déportations, la répression et la remise aux Allemands des opposants et des Juifs.

Haute trahison et atteinte à la sûreté de l’État

Le maréchal est également jugé pour avoir violé la Constitution de la République en s’octroyant les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. En devenant chef de l’État par des voies extra-constitutionnelles, il est accusé d’avoir trahi la République.

La responsabilité morale et politique

Le procès ne se limite pas aux actes juridiques. Il soulève aussi la question de la responsabilité morale d’un homme qui, tout en prétendant protéger les Français, a accepté de coopérer avec le régime nazi. Il a cautionné les lois antisémites, toléré les rafles et contribué à l’exécution de résistants.

Un procès médiatisé et riche en symboles

Des témoins de poids

De nombreux témoins sont appelés à la barre, dont Léon Blum, ancien président du Conseil, déporté sous Vichy. Il témoigne avec dignité de l’action du régime. Des membres de la Résistance, des anciens ministres, des survivants de la Shoah ou des familles de fusillés viennent exprimer la souffrance vécue pendant l’Occupation.

La ligne de défense : un bouclier contre l’Allemagne

L’argument principal de la défense est que Pétain aurait « protégé » la France en coopérant avec les Allemands afin de limiter les dégâts. « J’ai voulu éviter le pire », martèle son avocat Isorni. Mais cette ligne de défense peine à convaincre face aux preuves accablantes d’une politique d’adhésion plus que de contrainte.

Le verdict du 15 août 1945

La condamnation à mort… avec une commutation

Le 15 août 1945, la Haute Cour rend son verdict : Philippe Pétain est reconnu coupable de haute trahison. Il est condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens. Cependant, le général de Gaulle, conscient du poids historique du personnage, commue sa peine en détention à perpétuité, en raison de son grand âge et de son rôle pendant la Grande Guerre.

L’exil intérieur : l’île d’Yeu

Pétain est transféré à la forteresse de l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Il y restera jusqu’à sa mort en 1951, dans un isolement presque complet. Sa tombe y repose toujours, devenant un lieu discret de mémoire pour quelques partisans fidèles.

Un procès aux résonances contemporaines

La mémoire française face à Vichy

Le procès Pétain a marqué une rupture dans la mémoire collective. Il a mis en lumière les heures sombres de Vichy et ouvert le débat sur la responsabilité individuelle et collective. Pendant des décennies, la France a lutté avec cette mémoire douloureuse, entre mythe résistancialiste et reconnaissance tardive des crimes commis.

Une justice imparfaite mais nécessaire

Certains historiens ont critiqué le procès pour son aspect politique, voire expiatoire. D’autres soulignent qu’il fut un moment nécessaire pour tourner la page de l’Occupation. Comme le disait Marc Bloch : « Il est des vérités que l’histoire doit dire, même si elles dérangent. »

Héritage du procès : justice, mémoire et enseignements

Le procès Pétain reste un jalon fondamental de l’histoire judiciaire et morale de la France. Il a posé les bases d’une réflexion toujours actuelle sur la responsabilité des dirigeants, le rôle de l’État en temps de crise et les limites de l’obéissance. Il enseigne aussi que nul prestige passé ne saurait absoudre les fautes les plus graves envers la République et l’humanité.

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir

En jugée Pétain en 1945, la France a cherché à faire la lumière sur ses années les plus noires. Ce procès a été à la fois un acte de justice, un exercice de mémoire et un symbole de résilience républicaine. Il nous rappelle que le devoir de vigilance face aux dérives autoritaires reste une exigence démocratique permanente.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, dans la cave de la maison Ipatiev à Iekaterinbourg, une page sanglante de l’histoire russe se tourne. Le dernier tsar de Russie, Nicolas II, son épouse Alexandra et leurs cinq enfants sont exécutés par les bolcheviks. Ce massacre met fin à trois siècles de règne de la dynastie des Romanov. Retour sur un événement historique aussi tragique que symbolique, aux répercussions majeures pour la Russie et le monde.

une Russie en crise

Une monarchie en déclin

À la fin du XIXe siècle, la Russie impériale est un colosse aux pieds d’argile. Le pays est immense mais profondément inégalitaire. La noblesse et l’Église orthodoxe détiennent le pouvoir tandis que la majorité de la population vit dans la misère. Le règne de Nicolas II, monté sur le trône en 1894, est marqué par de nombreuses tensions internes et externes.

La révolution de 1905 et l’échec des réformes

En 1905, la première révolution éclate à la suite de la défaite russe face au Japon et du « Dimanche rouge ». Bien que Nicolas II concède une Douma (parlement), il en limite les pouvoirs. Cette répression et le maintien de l’autocratie exacerbent la colère populaire.

La Première Guerre mondiale comme catalyseur

Lorsque la Russie entre en guerre contre l’Allemagne en 1914, le patriotisme l’emporte un temps sur la grogne. Mais les pertes humaines catastrophiques, les pénuries alimentaires et l’incompétence militaire font rapidement basculer l’opinion publique contre le tsar. En mars 1917, sous la pression populaire, Nicolas II abdique.

La captivité des Romanov

De Tsarskoïe Selo à Iekaterinbourg

Après son abdication, Nicolas II et sa famille sont d’abord retenus à Tsarskoïe Selo, puis transférés à Tobolsk en Sibérie. En avril 1918, ils sont envoyés à Iekaterinbourg, dans la maison Ipatiev, transformée en prison par les bolcheviks locaux. Les conditions de détention deviennent de plus en plus dures.

La menace des armées blanches

À l’été 1918, la guerre civile fait rage entre les Rouges (bolcheviks) et les Blancs (contre-révolutionnaires). L’armée blanche progresse dangereusement vers Iekaterinbourg. Craignant une libération de la famille impériale, le soviet local, avec l’aval probable de Lénine, décide d’éliminer les Romanov.

Le massacre dans la nuit du 17 juillet 1918

L’exécution brutale

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, vers 1h30 du matin, Nicolas II, Alexandra, leurs cinq enfants – Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et le tsarévitch Alexis – ainsi que quatre domestiques fidèles sont réveillés et conduits au sous-sol de la maison. Le chef du peloton, Yakov Yurovsky, lit une brève déclaration de sentence. Puis, les gardes ouvrent le feu.

Les premières balles ne suffisent pas à tuer tout le monde, car les grandes-duchesses portaient des corsets renforcés de bijoux cousus, qui faisaient office de gilets pare-balles. L’exécution vire au carnage : les soldats utilisent ensuite baïonnettes et revolvers pour achever les survivants. Les corps sont ensuite transportés et enterrés en secret dans une forêt voisine.

Une tentative d'effacement

Les bolcheviks cherchent à dissimuler l'assassinat. Ce n’est que plusieurs jours plus tard que la nouvelle se répand. Officiellement, seul Nicolas II est déclaré exécuté, pour éviter un scandale international. Les circonstances exactes ne seront dévoilées qu’après la chute de l’Union soviétique.

Conséquences politiques et symboliques

Fin de la monarchie russe

L’assassinat des Romanov est un point de non-retour dans l’histoire russe. Il anéantit toute possibilité de restauration monarchique crédible. La dynastie des Romanov, qui régnait depuis 1613, s’éteint dans le sang. La Russie s'engage définitivement sur la voie du communisme.

Une tache dans l’héritage bolchevique

Cet acte barbare entache durablement l’image du régime soviétique. Certains révolutionnaires eux-mêmes désapprouvent l’exécution des enfants. Pourtant, pour les dirigeants bolcheviks, il s’agissait d’un « acte nécessaire » pour couper définitivement les liens avec l’Ancien Régime.

Le mystère Anastasia

L’une des légendes les plus persistantes de ce drame est celle d’Anastasia, la plus jeune fille du tsar, dont plusieurs femmes ont prétendu être la survivante. Ce mystère alimentera des romans, films et récits jusqu’à ce que les tests ADN menés dans les années 1990 confirment la mort de tous les membres de la famille.

La redécouverte des corps et la réhabilitation

Une enquête post-soviétique

En 1991, après la chute de l’URSS, les corps des Romanov sont exhumés et identifiés grâce à la génétique. En 1998, ils sont inhumés avec les honneurs à Saint-Pétersbourg, en présence du président Boris Eltsine, marquant un geste de réconciliation nationale.

Canonisation et mémoire

En 2000, l’Église orthodoxe russe canonise Nicolas II et sa famille en tant que martyrs. Aujourd’hui, le lieu de leur assassinat est devenu un lieu de pèlerinage. Une cathédrale, l’Église-sur-le-Sang, a été érigée sur l’emplacement de la maison Ipatiev.

Un drame familial devenu symbole historique

L’assassinat des Romanov symbolise à lui seul la brutalité de la révolution russe et la fin d’une époque impériale. Il incarne aussi les dérives totalitaires qui peuvent naître d’un idéal politique. L’histoire de cette famille, devenue mythe et légende, continue de fasciner historiens, romanciers et cinéastes à travers le monde.

Le 14 juillet 2002, lors du traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, une tentative d'assassinat contre le président de la République française, Jacques Chirac, est déjouée de justesse. Cet événement, pourtant spectaculaire et symboliquement puissant, reste aujourd'hui largement méconnu du grand public. Plongée dans les faits, les motivations de l'auteur, et les conséquences politiques de cette journée tendue sous le ciel de Paris.

Un 14 juillet sous haute surveillance

La cérémonie : un moment solennel de la République

Comme chaque année depuis plus d’un siècle, le 14 juillet est célébré par un défilé militaire sur les Champs-Élysées, en présence du président de la République. En 2002, Jacques Chirac vient d’être réélu quelques mois plus tôt face à Jean-Marie Le Pen, dans un contexte politique marqué par une forte mobilisation contre l’extrême droite.

Ce jour-là, les forces de sécurité sont déployées en nombre, la menace terroriste étant bien présente dans les esprits, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001.

Une faille dans la foule

C’est au moment du passage de la voiture présidentielle, aux alentours de 10h45, qu’un jeune homme armé sort un fusil à pompe dissimulé dans un étui de guitare. Placé dans la foule, il tente de tirer en direction du cortège présidentiel. Heureusement, plusieurs spectateurs alertent rapidement les forces de l’ordre, qui interviennent avant qu’un deuxième coup de feu puisse être tiré. Le tir, mal ajusté, n’a pas atteint sa cible.

Maxime Brunerie : le profil d’un jeune extrémiste

Un homme seul, radicalisé sur Internet

L’auteur de la tentative d’assassinat s’appelle Maxime Brunerie, un étudiant en comptabilité de 25 ans, originaire de Courcouronnes. Il est alors lié à des mouvances néonazies et proches de l’extrême droite radicale, notamment Unité Radicale, un groupuscule dissous peu après l’attentat.

Brunerie laisse avant son acte un message sur un forum d’extrême droite : « Regardez bien la télé ce dimanche, je vais faire un truc historique ». Une annonce glaçante qui ne sera repérée qu’après coup.

Troubles psychologiques et projet suicidaire

Lors de l’enquête, Brunerie affirme qu’il voulait se faire tuer par les policiers après son geste. Les experts psychiatres diagnostiquent chez lui des troubles de la personnalité. L’opinion publique découvre ainsi que cet acte, s’il est clairement politique, est aussi le fruit d’une profonde détresse personnelle et d’une radicalisation solitaire.

Un attentat déjoué aux conséquences politiques immédiates

Dissolution d’Unité Radicale

Suite à l’attentat manqué, le ministère de l’Intérieur réagit immédiatement : le groupuscule Unité Radicale est dissous par décret le 6 août 2002, en raison de son idéologie et de ses liens avec Brunerie. Cette décision marque un tournant dans la politique de surveillance des mouvements ultra-nationalistes en France.

Réflexion sur la sécurité présidentielle

L’attentat interroge également sur les failles de sécurité : comment un individu a-t-il pu approcher si facilement du convoi présidentiel avec une arme ? Le dispositif est depuis repensé, avec une meilleure coordination entre police, gendarmerie, et services de renseignement.

Un acte presque oublié par la mémoire collective

Peu de commémorations, peu de rappels

Contrairement à d’autres tentatives d’attentat contre des chefs d’État, celle du 14 juillet 2002 n’a jamais vraiment marqué la mémoire nationale. Peu évoquée dans les médias ou les ouvrages d’histoire contemporaine, elle reste un fait divers pour beaucoup, malgré sa gravité.

Cela s’explique en partie par son échec, mais aussi par la personnalité de l’auteur, isolé, sans réseau structuré, et par la volonté des autorités de ne pas lui offrir de tribune.

Jacques Chirac, stoïque et silencieux

Le président Jacques Chirac, fidèle à son style discret, a très peu commenté cette tentative contre sa vie. Il poursuit la cérémonie comme si de rien n’était. Ce sang-froid est salué à l’époque, mais contribue aussi à banaliser l’événement aux yeux de l’opinion.

Une alerte face à la radicalisation silencieuse

L’attentat manqué contre Jacques Chirac en 2002 révèle à quel point la menace peut surgir d’individus isolés, radicalisés en silence, souvent via Internet. À une époque où les forums extrémistes prolifèrent, cette affaire fut l’un des premiers signaux d’alerte sur le terrorisme d’ultra-droite en Europe.

Depuis, plusieurs événements similaires ont montré que le danger ne vient pas seulement de réseaux islamistes, mais aussi de jeunes hommes, souvent désœuvrés, qui s’imaginent héros d’une guerre fantasmatique contre la démocratie.

Une tentative d’assassinat révélatrice d’un malaise profond

Le 14 juillet 2002 aurait pu entrer dans l’histoire comme une journée tragique pour la République. Grâce à l’intervention rapide de citoyens et de la police, le pire a été évité. Mais cet événement met en lumière des enjeux encore actuels : la fragilité de nos démocraties face à l’extrémisme, le rôle d’Internet dans les processus de radicalisation, et la nécessité d’une vigilance constante. Plus qu’un simple fait divers, cette tentative ratée d’assassinat contre Jacques Chirac est un signal d’alarme toujours pertinent.

Le 13 juillet 1793, au cœur d’un Paris en ébullition révolutionnaire, un événement frappe l’opinion publique comme un coup de tonnerre : Charlotte Corday, une jeune femme venue de Normandie, assassine Jean-Paul Marat, figure emblématique du radicalisme révolutionnaire. Derrière ce geste dramatique, se cache une tension politique extrême, un combat idéologique acharné et une volonté farouche d’infléchir le cours de l’Histoire. Retour sur l’un des assassinats les plus marquants de la Révolution française.

Qui était Charlotte Corday ? Une figure de la République contrariée

Une jeune aristocrate cultivée

Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, née en 1768 à Saint-Saturnin-des-Ligneries, est issue d’une famille aristocratique ruinée. Orpheline de mère dès son plus jeune âge, elle est envoyée au couvent de Caen où elle se passionne pour la lecture. Rousseau, Voltaire, Plutarque deviennent ses références. L’esprit éclairé, elle s’intéresse aux idées nouvelles de la Révolution, mais s’oppose à sa tournure violente et à la Terreur qu’elle voit s’installer.

Une girondine convaincue

Charlotte Corday soutient les Girondins, modérés opposés à la Montagne radicale. En 1793, lorsque les Montagnards – dirigés notamment par Robespierre et Marat – font tomber les Girondins, elle y voit une trahison de l’idéal républicain. Elle considère que Marat incarne la dérive sanglante de la Révolution et prend la décision de l’éliminer pour, selon ses mots, « sauver la République ».

Jean-Paul Marat : le tribun de la Terreur

Un médecin devenu journaliste

Jean-Paul Marat, né en 1743, est d’abord médecin et homme de sciences avant de devenir l’un des journalistes les plus influents de la Révolution. À travers son journal L’Ami du peuple, il appelle régulièrement à la violence contre les ennemis de la République. Il incarne la voix du peuple, mais aussi une incitation constante à l’élimination physique des opposants.

Une figure controversée

Malade, souvent contraint de rester dans sa baignoire pour soulager une affection dermatologique chronique, Marat continue d’écrire et de piloter la Terreur. Admiré par les sans-culottes, haï par les Girondins, il symbolise la radicalisation de la Révolution. C’est dans cette baignoire qu’il trouvera la mort.

Le 13 juillet 1793 : une exécution politique

L’arrivée de Corday à Paris

Charlotte Corday arrive à Paris début juillet 1793, bien décidée à frapper. Elle achète un couteau de cuisine à l’échoppe d’un coutelier du Palais-Royal. Après plusieurs tentatives ratées pour approcher Marat, elle réussit à obtenir une entrevue sous prétexte de lui livrer des informations sur les Girondins réfugiés à Caen.

L’assassinat dans la baignoire

Ce samedi 13 juillet, elle est reçue par Marat dans sa salle de bains. Alors qu’il prend des notes, penché sur un papier, elle sort son couteau et le frappe en plein cœur. Marat meurt presque instantanément. Elle ne cherche pas à s’enfuir : elle est arrêtée sur place, déclarant avec fierté qu’elle « a tué un homme pour en sauver cent mille ».

Un procès rapide et une exécution exemplaire

Un jugement expéditif

Charlotte Corday est jugée le 17 juillet 1793. Elle ne nie rien, revendique son geste et reste impassible durant tout le procès. Elle déclare : « Je suis la seule responsable. » Ses déclarations impressionnent les juges et les chroniqueurs de l’époque.

Une exécution symbolique

Le 17 juillet, elle est guillotinée place de la Révolution. Dans un dernier élan d’ironie, elle demande au bourreau si en mourant, elle aura « encore le droit de se laver ». Un peintre italien, qui immortalise son exécution, est arrêté après avoir embrassé sa tête tranchée, preuve que son geste a frappé l’imaginaire collectif.

Conséquences politiques et symboliques

Une martyre pour les uns, une criminelle pour les autres

L’assassinat de Marat divise l’opinion. Les Montagnards le pleurent comme un martyr. David, peintre officiel de la Révolution, immortalise la scène dans une toile devenue célèbre : La Mort de Marat. Pour les Girondins et certains républicains modérés, Charlotte Corday devient une héroïne, presque une Jeanne d’Arc moderne.

Un basculement vers la Terreur

L’assassinat sert de prétexte aux Montagnards pour intensifier la Terreur. Robespierre justifie la répression des « ennemis de la Révolution » comme un devoir sacré. En tuant Marat, Charlotte Corday pensait éviter un bain de sang. Ironie tragique : son geste contribue à l’accélérer.

Une postérité ambivalente

Charlotte Corday dans la mémoire collective

Sa figure traverse les siècles. Tantôt célébrée par les républicains modérés, tantôt dénoncée comme une contre-révolutionnaire, Charlotte Corday fascine. Des écrivains comme Alphonse de Lamartine ou Stefan Zweig ont écrit sur elle. Sa lucidité, son calme face à la mort, et sa détermination en font une figure complexe de l’histoire française.

Marat, icône révolutionnaire

Quant à Marat, il devient une icône. Son buste est exposé dans la Convention, sa mémoire sanctifiée. Mais avec le temps, il est aussi critiqué pour ses excès, et sa part de responsabilité dans la violence révolutionnaire est réévaluée.

Un acte unique qui a changé la Révolution

Le meurtre de Marat par Charlotte Corday reste l’un des épisodes les plus saisissants de la Révolution française. Geste individuel contre un mouvement collectif, acte politique motivé par l’idéalisme autant que par le désespoir, il marque un tournant vers une répression encore plus dure. Il illustre aussi combien la Révolution a été traversée de tensions internes, de conflits de visions, et de figures passionnées qui ont façonné son cours tragique et grandiose.

Le 12 juillet 1793, sur les hauteurs de Ménilmontant, un événement discret allait marquer un tournant décisif dans l’histoire des communications modernes : Claude Chappe réalise le premier essai concluant de son télégraphe optique. En pleine Révolution française, cette invention permit de transmettre des messages à grande distance en quelques minutes, jetant les bases des systèmes de communication rapides et efficaces. Ce moment, souvent méconnu, mérite une plongée dans son contexte, ses protagonistes et ses conséquences.

Claude Chappe : un inventeur visionnaire dans une France en mutation

Un homme entre science et politique

Né en 1763, Claude Chappe est issu d’une famille bourgeoise. Initialement destiné à une carrière ecclésiastique, il se tourne rapidement vers les sciences. Dans une époque où les moyens de communication sont lents et peu fiables, Chappe rêve de transmettre les mots par la lumière et le mouvement. Aidé par ses frères, il met au point un système ingénieux de bras articulés visibles à distance : le télégraphe optique.

La Révolution française (1789) bouleverse la société et l'État. Le besoin de transmettre des ordres militaires rapidement devient stratégique. C’est dans ce contexte brûlant que son invention va pouvoir être testée à grande échelle.

L’essai du 12 juillet 1793 : Ménilmontant, le point de départ

Une expérience entre Paris et Saint-Martin-du-Tertre

Le premier essai officiel du télégraphe Chappe se déroule le 12 juillet 1793, entre la butte de Ménilmontant à Paris et Saint-Martin-du-Tertre, à environ 35 km au nord. Ces deux points sont choisis pour leur visibilité mutuelle et leur altitude favorable.

Le système utilise des bras mobiles montés sur un mât, formant des signaux visuels codés. Ces signaux sont observés à l’aide de longues-vues, puis retransmis de station en station.

Le succès est immédiat : le mot "siège" est transmis en moins de 10 minutes entre les deux points. Une révolution est en marche.

Un réseau stratégique : le télégraphe au service de la République

La guerre, un moteur de l’innovation

En pleine guerre contre les coalitions étrangères, la République a besoin d’une communication ultra-rapide. Le télégraphe Chappe devient alors un outil militaire capital. Le Comité de salut public, dominé par des figures comme Robespierre, voit dans ce télégraphe un moyen de centraliser et sécuriser l’information.

Dès 1794, une ligne est mise en place entre Paris et Lille, longue de plus de 230 km. Elle comprend 15 stations, chacune espacée d’environ 12 à 15 km. Le système permet de transmettre un message en moins d’une heure, un exploit inédit pour l’époque.

Anecdotes et résistance face à l’innovation

Entre admiration et incompréhension

Comme toute invention révolutionnaire, le télégraphe suscite fascination et méfiance. Certains paysans croient à un outil de sorcellerie ou d’espionnage. À plusieurs reprises, des stations sont vandalisées par peur de l’inconnu.

Claude Chappe, quant à lui, est conscient de l’importance de son invention. Il déclare dans une lettre : « Mon télégraphe est une arme de la pensée, aussi puissante que le canon l’est pour le corps. »

Une influence durable sur les systèmes de communication

Vers le télégraphe électrique et l’ère numérique

Le système optique de Chappe sera utilisé jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant d’être remplacé par le télégraphe électrique de Morse. Cependant, les principes fondamentaux posés par Chappe — codage, transmission rapide, réseau de relais — sont repris dans tous les systèmes modernes de communication, y compris internet.

La poste aérienne, la radio, les satellites, les réseaux mobiles… tous trouvent leurs racines dans cette invention de 1793.

Héritage et reconnaissance d’une innovation pionnière

Ménilmontant, berceau d’une révolution silencieuse

Aujourd’hui encore, peu de gens savent que Ménilmontant fut le théâtre de la première communication optique rapide de l’histoire. Un modeste mât installé sur une colline parisienne a pourtant changé à jamais la manière dont l’humanité échange des informations.

Le nom de Claude Chappe a été donné à de nombreuses rues, écoles et stations, notamment la station Télégraphe sur la ligne 11 du métro parisien, située non loin du lieu de l’essai originel.

L'invention du télégraphe Chappe, premier pas vers notre monde connecté

Le 12 juillet 1793 marque une date fondatrice dans l’histoire des communications modernes. Grâce à Claude Chappe, la parole devient message codé, transmissible à des dizaines de kilomètres sans déplacement humain. Ce premier essai à Ménilmontant inaugure une nouvelle ère, où la vitesse de l'information devient un pouvoir. À travers cette innovation visionnaire, la France révolutionnaire ouvre la voie à notre monde hyperconnecté d’aujourd’hui.

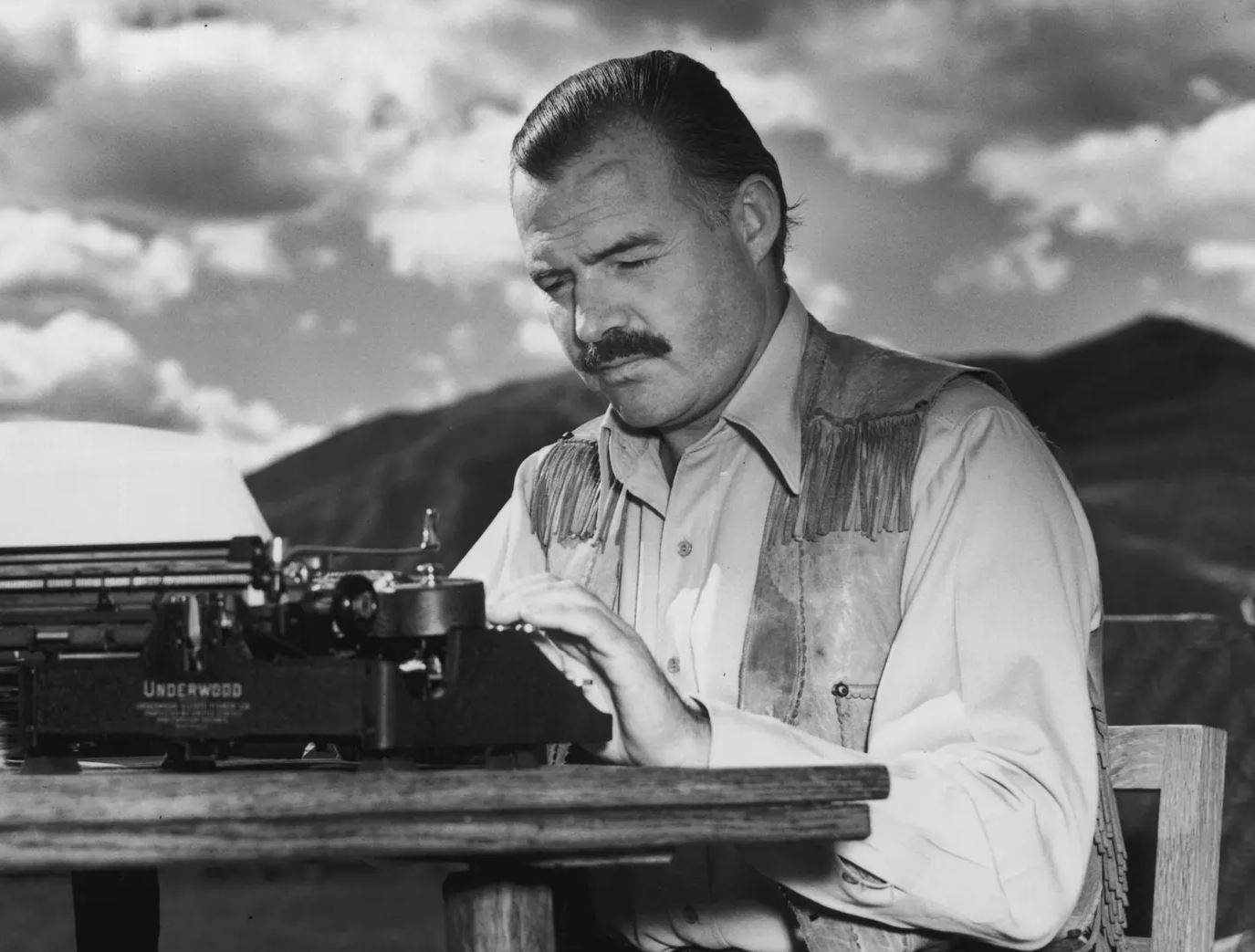

Le 2 juillet 1961, Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature et figure mythique des lettres américaines, se donne la mort à Ketchum, dans l’Idaho. À 61 ans, celui que l’on surnommait "Papa" laisse derrière lui une œuvre majeure, faite de guerre, d’amour, d’alcool et de solitude. Ce suicide brutal clôt la trajectoire d’un homme aussi admiré qu’angoissé, reflet d’un XXe siècle tiraillé entre modernité et désillusion.

Une vie d’aventurier, de journaliste et d’écrivain

Né en 1899 à Oak Park dans l’Illinois, Ernest Hemingway incarne l’écrivain engagé dans le réel. Très jeune, il travaille comme journaliste, puis s’engage comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale. Blessé au front italien, il en tirera le matériau de son roman L’Adieu aux armes (1929), qui révèle son style épuré et direct.

Dans les années 1920, il s’installe à Paris et rejoint la "génération perdue" d’auteurs américains expatriés, tels que F. Scott Fitzgerald et Gertrude Stein. Son premier grand succès, Le Soleil se lève aussi (1926), témoigne de cette errance morale et spirituelle d’une jeunesse brisée par la guerre.

Un style littéraire révolutionnaire

Hemingway invente un style que l’on qualifiera de "télégraphique" : phrases courtes, descriptions précises, économie de mots. Il développe ce qu’il nomme la "théorie de l’iceberg" : l’essentiel du message est sous-entendu, invisible sous la surface du texte.

Cette sobriété formelle, héritée de son métier de journaliste, fait école. Elle influence des générations d’écrivains, de Raymond Carver à Cormac McCarthy. Pour Hemingway, « tout bon écrivain est un menteur habile ».

Le romancier de la guerre et du courage

Les thèmes de la guerre, de la mort et du courage dominent son œuvre. Dans Pour qui sonne le glas (1940), il évoque son engagement auprès des Républicains pendant la guerre d’Espagne. Dans Les Neiges du Kilimandjaro ou Le Vieil Homme et la Mer (1952), il explore la solitude et la dignité face à l’échec ou à la mort.

Ce dernier ouvrage lui vaut le prix Pulitzer en 1953, puis le prix Nobel de littérature en 1954, saluant « sa maîtrise de l’art du récit et l’influence qu’il exerce sur le style contemporain ».

Une célébrité mondiale… et pesante

Hemingway devient un mythe vivant. Baroudeur, chasseur de gros gibier en Afrique, pêcheur de marlins à Cuba, il cultive une image virile, presque cinématographique. Cette posture, pourtant, masque de profondes blessures psychiques.

L’écrivain multiplie les mariages (quatre au total), fréquente les bars de La Havane, traverse la guerre civile espagnole, la libération de Paris, la Seconde Guerre mondiale. Ce rythme effréné alimente autant sa légende que son épuisement.

L’effondrement intérieur

À partir des années 1950, Hemingway entre dans une phase de dépression sévère, aggravée par l’alcoolisme et des troubles bipolaires non diagnostiqués. Il subit plusieurs électrochocs à la Mayo Clinic, perdant peu à peu sa mémoire, sa créativité et sa lucidité.

Ses proches notent son obsession de la persécution, sa peur d’être surveillé par le FBI (peur qui se révélera fondée après sa mort, selon des documents déclassifiés). L’écrivain s’isole dans sa maison de Ketchum, dans l’Idaho, souffrant de paranoïa et de désespoir.

Le suicide du 2 juillet 1961