Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Histoire des USA

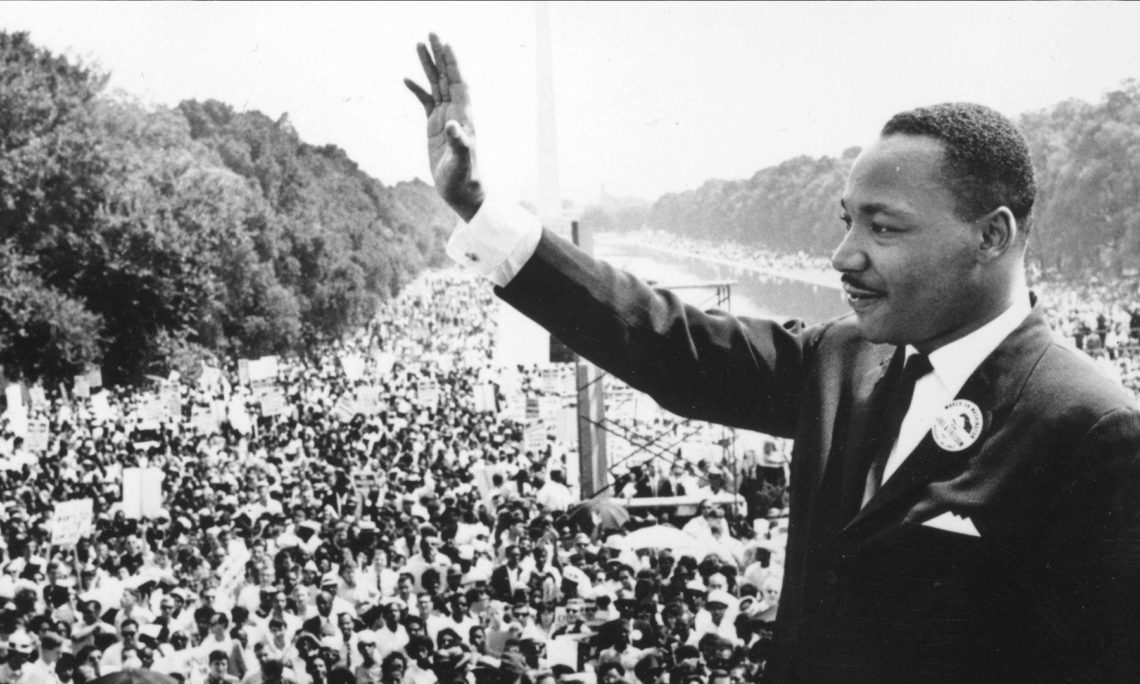

Le 28 août 1963, à Washington D.C., un homme noir, costume sombre et voix vibrante, s’élève devant plus de 250 000 personnes pour prononcer l’un des discours les plus marquants de l’histoire contemporaine : "I Have a Dream". Ce jour-là, Martin Luther King Jr. ne parle pas seulement aux Américains, mais au monde entier. Avec des mots puissants, poétiques et révolutionnaires, il incarne l’aspiration à la justice, à l’égalité et à la paix entre les races. Un moment gravé dans la mémoire collective comme le tournant symbolique du mouvement des droits civiques.

La Marche sur Washington : un tournant pacifique et massif

Un rassemblement historique pour l’emploi et la liberté

Le 28 août 1963, plus de 250 000 manifestants convergent vers la capitale des États-Unis pour participer à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté (March on Washington for Jobs and Freedom). L’objectif ? Dénoncer la ségrégation raciale, le racisme systémique et les inégalités économiques qui touchent les Afro-Américains.

Parmi les organisateurs, on retrouve les grandes figures du mouvement, comme A. Philip Randolph, Bayard Rustin, John Lewis, mais c’est Martin Luther King qui marquera les esprits à jamais.

Un contexte de tensions raciales extrêmes

En 1963, les États du Sud pratiquent encore une ségrégation légale dans les écoles, les transports, les lieux publics. Les violences policières sont fréquentes, et les assassinats racistes impunis. Dans ce climat tendu, la Marche sur Washington est un pari risqué, mais les organisateurs veulent démontrer que la lutte pour les droits civiques peut être non-violente et digne.

Martin Luther King : le pasteur devenu leader de la conscience américaine

Un orateur hors du commun

Né en 1929 à Atlanta, Martin Luther King Jr. est un pasteur baptiste formé à la théologie et profondément influencé par Gandhi. Dès 1955, il devient le visage du boycott des bus de Montgomery après l’arrestation de Rosa Parks. Il prône la désobéissance civile pacifique, inspirée des principes chrétiens et de la non-violence gandhienne.

À Washington, ce 28 août, il s’avance devant le Lincoln Memorial, là où, symboliquement, Abraham Lincoln avait libéré les esclaves un siècle plus tôt, et où résonne encore le rêve inachevé de justice.

Un discours d’improvisation inspirée

Le discours de Martin Luther King était initialement prévu comme un plaidoyer bien rédigé et sobre. Mais, porté par l’émotion, il s’écarte de ses notes lorsqu’une voix dans la foule – celle de la chanteuse Mahalia Jackson – lui crie :

« Tell them about the dream, Martin! »

Alors, il improvise la deuxième moitié du discours : celle que le monde retiendra.

"I Have a Dream" : un message universel

La puissance de la répétition et de la poésie

King utilise l’anaphore "I have a dream…" pour structurer son discours comme un poème, une incantation. Chaque phrase ouvre une vision d’espoir et de fraternité. Il imagine un futur où les enfants noirs et blancs se tiendront la main, où la liberté sera vécue dans tous les États, du Mississippi à New York.

Il dit :

« I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. »

Il convoque à la fois la Bible, la Constitution américaine, la Déclaration d’indépendance, et la culture populaire pour tisser un discours profondément ancré dans l’histoire américaine.

Une dénonciation ferme, mais pacifique

King rappelle aussi l’urgence de la situation :

« We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. »

Mais il insiste : pas de haine, pas de vengeance, seulement la dignité, la justice, et la force morale de l’amour.

L’impact immédiat et mondial du discours

Une secousse médiatique et politique

Le discours est diffusé en direct à la radio et à la télévision. Dans les jours qui suivent, les journaux du monde entier publient des extraits. Le gouvernement Kennedy, jusque-là hésitant, commence à soutenir plus ouvertement le mouvement des droits civiques.

Un an plus tard, en 1964, le Civil Rights Act est adopté, interdisant officiellement la ségrégation raciale dans les lieux publics et les écoles.

Le prix Nobel et l’assassinat de King

En 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la Paix. Il devient alors une figure mondiale de la lutte pour les droits humains.

Mais le 4 avril 1968, à Memphis, il est assassiné par James Earl Ray. Sa mort choque la planète. Pourtant, son rêve continue de résonner dans chaque mouvement pour la justice et l’égalité.

Une mémoire vivante, toujours actuelle

Un discours enseigné, chanté, célébré

"I Have a Dream" est aujourd’hui étudié dans les écoles, repris dans des chansons, affiché dans des manifestations. Le 3e lundi de janvier, les États-Unis célèbrent le Martin Luther King Day, jour férié national depuis 1986.

En 2011, un mémorial Martin Luther King Jr. a été inauguré à Washington, à quelques mètres du Lincoln Memorial, là même où il avait rêvé à haute voix en 1963.

Des luttes toujours en cours

Si des avancées majeures ont eu lieu depuis ce discours, les inégalités raciales persistent. Le mouvement Black Lives Matter, né en 2013, a ravivé l’héritage de Martin Luther King, en s’inscrivant dans sa lignée morale tout en pointant les limites des réformes symboliques.

La lutte pour la justice raciale, sociale et économique demeure plus que jamais d’actualité.

Le jour où les mots ont changé l’histoire

Le 28 août 1963, Martin Luther King Jr. n’a pas seulement parlé d’un rêve. Il a créé un mythe collectif, une vision commune qui transcende les frontières, les couleurs et les époques. Son discours est devenu une boussole morale, un repère dans les heures sombres comme dans les combats d’espoir.

Moment fondateur de l'histoire américaine, le 4 juillet 1776 symbolise bien plus qu'une rupture politique avec la Grande-Bretagne. Il marque la naissance d'une nouvelle nation fondée sur des idéaux de liberté, d'égalité et d'autodétermination. Retour sur cet événement crucial qui a redéfini l'équilibre des puissances mondiales.

Contexte politique et tensions coloniales

À la veille de la Révolution américaine, les treize colonies britanniques d'Amérique du Nord sont soumises à une fiscalité jugée injuste par leurs habitants. Le slogan « No taxation without representation » illustre bien la frustration grandissante des colons, qui refusent de financer la couronne britannique sans avoir de représentants au Parlement de Londres.

Depuis la fin de la guerre de Sept Ans (1756-1763), l’Empire britannique impose une série de taxes : Stamp Act (1765), Townshend Acts (1767), Tea Act (1773). Ces mesures provoquent colère et soulèvements, notamment le fameux Boston Tea Party de 1773, où des colons déguisés en Amérindiens jettent des cargaisons de thé dans le port de Boston.

Le chemin vers la rupture

En 1775, les tensions dégénèrent en conflit armé : la guerre d’indépendance commence avec les batailles de Lexington et Concord. Sous la direction de George Washington, l'armée continentale affronte les troupes britanniques. Parallèlement, les débats s’intensifient au sein du Second Congrès continental réuni à Philadelphie.

C’est dans ce contexte que l’idée d’une indépendance totale prend forme. Le 7 juin 1776, Richard Henry Lee propose une résolution affirmant que les colonies « sont, et doivent de droit être, des États libres et indépendants ». Le Congrès confie alors à un comité, dirigé par Thomas Jefferson, la rédaction d’un document officiel.

La rédaction de la Déclaration

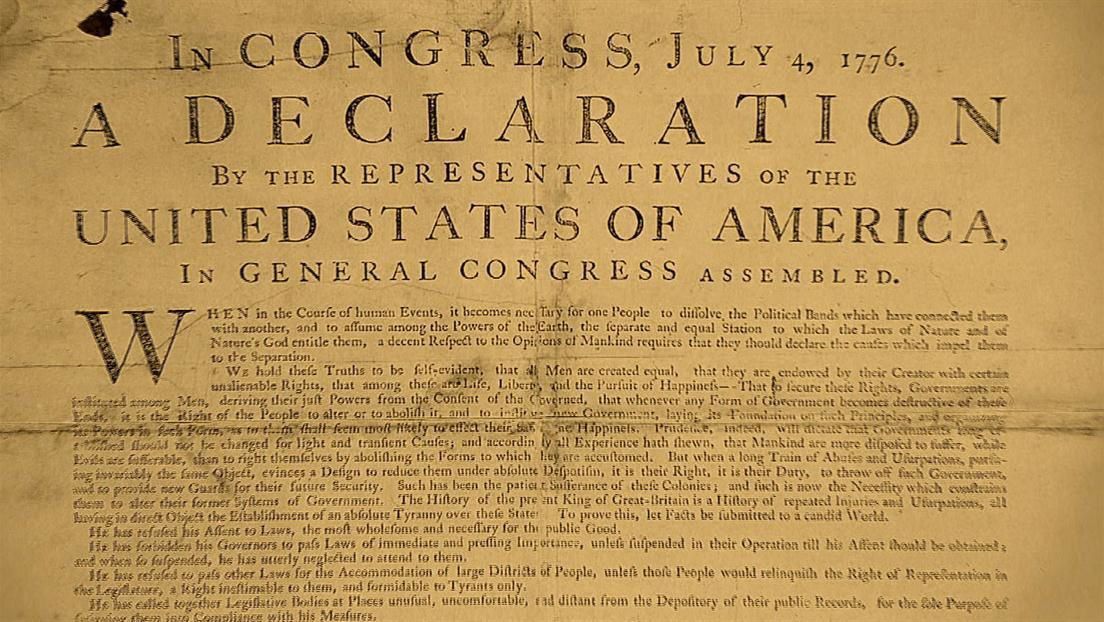

Le texte est rédigé principalement par Thomas Jefferson, avec l’aide de John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert R. Livingston. Jefferson s’inspire des Lumières et notamment de John Locke, affirmant le droit des peuples à renverser un gouvernement tyrannique.

Adoptée officiellement le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance proclame que les colonies ne reconnaissent plus l'autorité britannique. Elle affirme que « tous les hommes sont créés égaux » et dotés de droits inaliénables tels que « la Vie, la Liberté et la recherche du Bonheur ».

Réactions en chaîne et portée internationale

La Déclaration ne met pas immédiatement fin au conflit : la guerre se poursuit jusqu’en 1783, avec le traité de Paris qui reconnaît officiellement l’indépendance des États-Unis.

À l’étranger, la Déclaration d’indépendance inspire de nombreux mouvements. En France, elle galvanise les philosophes et futurs révolutionnaires. La Fayette, figure emblématique, participera activement aux combats américains avant de jouer un rôle central dans la Révolution française.

Les idées de liberté et d’égalité, bien qu’imparfaitement appliquées à l’époque (notamment en ce qui concerne l’esclavage ou le droit des femmes), deviendront des références universelles. Victor Hugo dira plus tard : « L'indépendance américaine a été la première grande secousse de l'ancien monde. »

4 juillet : fête nationale et mémoire collective

Dès 1777, les festivités du 4 juillet commencent à s’organiser dans les colonies. Feux d’artifice, discours, parades et concerts célèbrent cette date. Aujourd’hui encore, l’Independence Day reste la fête nationale des États-Unis, un symbole fort de patriotisme et de liberté.

Chaque année, des millions d’Américains rendent hommage aux Pères fondateurs comme George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, en décorant leurs maisons de drapeaux et en participant aux célébrations locales.

L’esprit du 4 juillet est également immortalisé dans la culture populaire : des discours célèbres comme celui de Martin Luther King ou des films hollywoodiens y font référence, perpétuant ainsi la mémoire d’un acte fondateur.

Héritage durable et critiques modernes

Si la Déclaration d’indépendance représente un tournant majeur dans l’histoire mondiale, elle n’est pas exempte de critiques. Des historiens pointent ses contradictions : alors que le texte proclame l’égalité des hommes, l’esclavage est encore légal et pratiqué dans plusieurs États.

Des voix comme celle de Frederick Douglass, ancien esclave devenu abolitionniste, rappellent que la liberté proclamée en 1776 ne s’est pas immédiatement étendue à tous les citoyens. Dans un discours célèbre de 1852, il déclare : « Ce 4 juillet est à vous, pas à moi. »

Néanmoins, la Déclaration reste un modèle pour d'autres luttes : elle inspire les mouvements anticolonialistes du XXe siècle, les défenseurs des droits civiques et les partisans de la démocratie dans le monde entier.

L'acte fondateur d’une démocratie moderne

Le 4 juillet 1776 reste une date pivot de l’histoire universelle. En affirmant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Déclaration d’indépendance a posé les fondations d’un idéal démocratique qui continue d’inspirer les générations. Entre aspirations nobles et réalités complexes, ce texte demeure l’un des symboles les plus puissants de la quête de liberté.

Le 23 mai 1934 marque la fin tragique et sanglante du duo criminel le plus célèbre de l’Amérique des années 1930 : Bonnie Parker et Clyde Barrow. Entre mythe romanesque et réalité brutale, leur histoire fascine encore aujourd’hui. Retour sur la traque et l'embuscade qui mirent fin à leur cavale sanglante.

Les origines d’un duo hors-la-loi

Une jeunesse marquée par la pauvreté

Bonnie Parker, née en 1910 à Rowena (Texas), et Clyde Barrow, né en 1909 à Telico (Texas), grandissent dans un contexte de grande pauvreté. La Grande Dépression jette sur eux une ombre économique pesante, qui influence leurs choix de vie. Clyde, initialement attiré par la musique, bascule rapidement dans la petite délinquance. Bonnie, quant à elle, rêvait d’une vie d’actrice ou de poétesse.

Une rencontre explosive

Leur rencontre en 1930 scelle le destin d’un couple aussi passionné que dangereux. Rapidement, ils forment le noyau dur d’un gang spécialisé dans les braquages de banques, de stations-service et de magasins. Leur parcours est jalonné de meurtres, de fuites spectaculaires et d’une notoriété grandissante alimentée par les médias de l’époque.

Une cavale sanglante à travers les États-Unis

Crimes et poursuites

Entre 1932 et 1934, Bonnie et Clyde mènent une véritable guerre contre les forces de l’ordre. Leur gang, auquel se joignent parfois Buck Barrow (le frère de Clyde) et sa femme Blanche, est responsable de la mort d’au moins treize personnes, dont plusieurs policiers. Leur style de vie nomade et leur connaissance du territoire rendent leur capture difficile.

Le rôle des médias

Les journaux de l’époque, en quête de sensations, transforment Bonnie et Clyde en figures presque romantiques. Des photos volées, notamment celles où Bonnie pose avec un cigare et une arme, nourrissent le mythe. Leur image se construit à mi-chemin entre criminels impitoyables et amants maudits.

L’étau se resserre

L’intervention de Frank Hamer

En 1934, le Texas Department of Corrections engage Frank Hamer, ancien Ranger réputé, pour traquer le couple. Hamer étudie les habitudes de déplacement du duo et anticipe leurs trajets. Il met en place un plan d’embuscade minutieux avec l’aide de plusieurs agents, dont certains originaires de Louisiane, État où Bonnie et Clyde semblent avoir trouvé refuge.

L’embuscade du 23 mai 1934

Au petit matin du 23 mai, les forces de l’ordre prennent position sur une route isolée près de Bienville Parish en Louisiane. Bonnie et Clyde, à bord de leur Ford V8, sont surpris par une salve de plus de 130 balles. Ils meurent instantanément, criblés de projectiles. La brutalité de l’attaque choque l’opinion publique, bien que beaucoup la considèrent comme une justice rendue.

Une légende posthume

L’après-mort : objets de fascination

Leur voiture criblée de balles devient une pièce de musée. Leurs vies sont adaptées au cinéma, notamment dans le célèbre film "Bonnie and Clyde" de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Des livres, des chansons et des documentaires perpétuent leur mémoire.

Entre mythe et réalité

Si certains voient en eux des rebelles romantiques défiant l’ordre établi, d’autres soulignent la brutalité et l’amoralité de leurs actes. Leur histoire reflète les tensions sociales de l’Amérique des années 30 et le besoin de héros — même négatifs — dans une époque troublée.

L’ombre d’un rêve brisé

La fin sanglante de Bonnie et Clyde le 23 mai 1934 symbolise l’échec d’un rêve américain dévoyé. Le couple criminel, aujourd’hui entré dans la légende, rappelle que la célébrité peut naître dans le sang et s’éteindre dans un nuage de balles. Leur histoire demeure un fascinant mélange de passion, de violence et de fatalité.

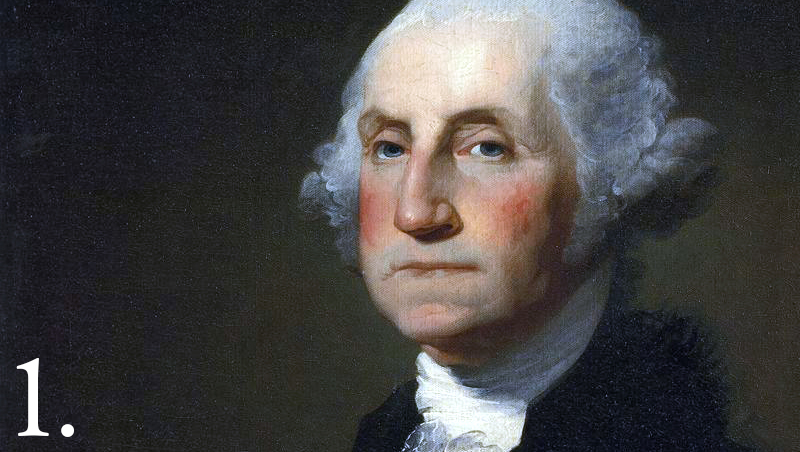

Le 30 avril 1789 marque une date fondatrice pour les États-Unis d’Amérique. Ce jour-là, George Washington prête serment à New York et devient officiellement le premier président de la jeune république américaine. Cet événement dépasse le simple cadre politique : il incarne la concrétisation d’un rêve républicain, le début d’une nouvelle ère démocratique, et la naissance d’un modèle politique qui influencera le monde entier.

Le contexte historique : des colonies à l’indépendance

L’émancipation d’un peuple

Les États-Unis naissent dans la douleur mais avec une grande espérance. Après plus d'une décennie de tensions avec la Couronne britannique, marquées par des événements emblématiques comme le Boston Tea Party (1773) ou la Déclaration d’indépendance (1776), les treize colonies obtiennent leur liberté à l’issue de la guerre d’indépendance (1775-1783).

L’homme providentiel : George Washington

George Washington, ancien commandant en chef de l’armée continentale, est unanimement reconnu comme le héros de cette guerre. Son intégrité, sa retenue et son sens du devoir font de lui une figure respectée de tous. Après la victoire, il renonce au pouvoir militaire, un geste rare qui renforce sa stature morale. Comme l’écrivait le roi George III lui-même : « If he does that, he will be the greatest man in the world. »

Le choix de la présidence : un rôle à inventer

Une fonction sans précédent

La Constitution américaine, ratifiée en 1788, prévoit l’instauration d’un président élu. Mais personne ne sait encore exactement ce que cette fonction implique. Faut-il une figure monarchique à la romaine ou un simple gestionnaire ? Le pays hésite. C’est George Washington, par sa stature morale, qui va définir les contours de cette nouvelle charge.

Une élection sans surprise

En janvier 1789, les premiers grands électeurs votent. Le résultat est sans appel : George Washington est élu à l’unanimité. Il est l’unique président de l’histoire américaine à avoir été désigné à l’unanimité par le collège électoral, preuve de la confiance absolue qu’il suscite.

Le jour de l’investiture : 30 avril 1789 à New York

Une cérémonie historique

La cérémonie d’investiture se tient à Federal Hall, à New York, qui était alors la capitale des États-Unis. Sur le balcon du bâtiment, Washington prête serment sur une Bible prêtée par la loge maçonnique de la ville. Il y ajoute les mots « So help me God », une formule qui n’était pas prévue dans la Constitution, mais qui deviendra une tradition.

Un discours inaugural sobre et solennel

Dans son discours inaugural, Washington se montre modeste et prudent. Il rappelle l’importance du devoir et la responsabilité que représente sa charge. Il insiste aussi sur l’idée que le pouvoir émane du peuple et que seule la vertu civique garantira la réussite du nouveau gouvernement.

Les débuts de la présidence américaine

Un cabinet à créer, un pays à structurer

Washington doit tout inventer : les institutions, les symboles, le protocole, et même la durée réelle de son pouvoir. Il crée le premier cabinet présidentiel, avec des figures comme Thomas Jefferson (secrétaire d’État) et Alexander Hamilton (secrétaire au Trésor). Ce dernier jouera un rôle clé dans la structuration de l’économie américaine.

Gouverner sans précédent

Washington établit de nombreuses traditions : il refuse d’être appelé « Sa Majesté » et choisit simplement « Monsieur le Président ». Il limite également son mandat à deux termes, un précédent non écrit mais suivi jusqu’en 1940.

Héritage et portée mondiale

Un modèle républicain admiré

Le rôle de George Washington dépasse largement les frontières américaines. Son élection démocratique, sa modération dans l’exercice du pouvoir et son respect de la Constitution inspireront les penseurs et les révolutionnaires de nombreux pays, notamment en France lors de la Révolution.

Une figure presque mythologique

Washington reste une figure quasi sacrée dans l’histoire américaine. Son image est gravée sur le billet d’un dollar, son nom donné à la capitale, et son héritage enseigné dans toutes les écoles. Il est vu comme l’homme qui aurait pu devenir roi mais a choisi la République.

Un nouveau monde était en marche

L’investiture de George Washington le 30 avril 1789 ne fut pas qu’un transfert de pouvoir, mais l'acte de naissance d’une vision politique nouvelle. Celle d’un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, selon la célèbre formule de Lincoln des décennies plus tard. En fixant les bases de la présidence, en refusant l’abus de pouvoir et en incarnant la vertu civique, Washington a véritablement donné chair à l’idéal américain.