Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Guerre Mondiale

Le 3 septembre 1939, deux jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, la France et le Royaume-Uni entrent officiellement en guerre contre Hitler. Cette date marque le début du second conflit mondial pour les puissances occidentales, entraînant une mobilisation générale et ouvrant une nouvelle page tragique de l’histoire du XXe siècle. Retour sur cet événement décisif qui plongea l’Europe dans la tourmente.

Un climat européen sous haute tension

Depuis les années 1930, l’Europe vit sous la menace grandissante du régime nazi. Après la remilitarisation de la Rhénanie (1936), l’Anschluss avec l’Autriche (1938) et l’annexion des Sudètes via les accords de Munich, Hitler n’a cessé d’avancer ses pions. Malgré les promesses de paix de Neville Chamberlain, les démocraties occidentales comprennent que l’expansion hitlérienne ne s’arrêtera pas.

Le pacte germano-soviétique, un choc diplomatique

Le 23 août 1939, la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS (pacte Molotov-Ribbentrop) surprend le monde. Ce traité contient un protocole secret prévoyant le partage de la Pologne entre les deux puissances. C’est une véritable trahison pour les démocraties occidentales qui espéraient encore un front commun contre Hitler.

L’invasion de la Pologne, déclencheur de la guerre

Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne sans déclaration préalable. La Blitzkrieg (guerre éclair) s’abat sur le pays. L’aviation nazie bombarde Varsovie, les divisions blindées percent les lignes polonaises. La réaction diplomatique ne tarde pas : la France et le Royaume-Uni, liés à la Pologne par un traité d’assistance, adressent un ultimatum à Berlin.

L’ultimatum ignoré

Le 2 septembre, les diplomaties britanniques et françaises attendent une réponse allemande. Celle-ci ne viendra jamais. Le 3 septembre au matin, le Royaume-Uni déclare officiellement la guerre à l’Allemagne. Quelques heures plus tard, à 17h, la France suit le pas. La Seconde Guerre mondiale est enclenchée.

Une drôle de guerre s’installe

Malgré la déclaration de guerre, les combats n’éclatent pas immédiatement sur le front occidental. Cette période, connue sous le nom de "drôle de guerre", dure de septembre 1939 à mai 1940. Les armées françaises et britanniques restent massées derrière la ligne Maginot, tandis que les civils s’interrogent sur l’issue du conflit.

La mobilisation générale en France

Dès l’annonce de la guerre, la France mobilise des millions d’hommes. L’économie passe en mode guerre, l’information est censurée, les villes sont placées en alerte. Mais une forme de résignation et d’inquiétude domine la population. Les souvenirs de 1914-1918 sont encore vivaces.

Conséquences immédiates et symboliques

La déclaration de guerre du 3 septembre 1939 a une portée symbolique considérable. Elle marque la faillite des politiques d’apaisement et l’échec de la diplomatie face au totalitarisme. Elle montre aussi que les démocraties sont prêtes à affronter la barbarie nazie, même au prix d’un nouveau conflit mondial.

Une guerre inévitable ?

De nombreux historiens considèrent que la guerre était devenue inévitable dès le début de 1939. Le réarmement allemand, les provocations répétées d’Hitler et la passivité des puissances occidentales ont nourri un engrenage fatal. Winston Churchill déclarera plus tard : « Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. »

Un tournant majeur du XXe siècle

Le 3 septembre 1939 n’est pas seulement une date d’entrée en guerre. C’est le jour où l’Europe bascule dans une guerre totale qui durera six ans, fera plus de 60 millions de morts et redéfinira les équilibres mondiaux. Cette décision difficile prise par la France et la Grande-Bretagne a marqué le début de la résistance contre le nazisme.

Le 31 août 1944 marque une date cruciale dans l’histoire des Hauts-de-France et, plus largement, dans celle de la France libérée de l’Occupation nazie. Alors que les Alliés poursuivent leur avancée fulgurante après le Débarquement de Normandie, la région du Nord, stratégique tant sur le plan industriel que géographique, est progressivement libérée du joug allemand. Retour sur cette journée charnière, entre batailles, ferveur populaire et enjeux militaires de grande envergure.

Un contexte tendu mais porteur d’espoir

La situation militaire en août 1944

Au cours de l'été 1944, les troupes alliées, renforcées par les succès du Débarquement en Normandie (6 juin 1944), percent les lignes allemandes. L’Opération Cobra permet aux forces américaines de progresser rapidement vers le nord et l’est de la France. Paris est libérée le 25 août. Dans la foulée, les armées alliées se dirigent vers la Belgique, traversant la Picardie, l’Artois et la Flandre.

Les Hauts-de-France sont alors sous une occupation allemande renforcée, mais l’armée allemande commence à battre en retraite face à la supériorité matérielle et numérique des Alliés.

Les Hauts-de-France : un territoire stratégique

La région est un carrefour logistique pour les troupes allemandes, avec ses ports (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer), ses voies ferroviaires et son industrie lourde. Elle a été profondément marquée par l’Occupation : travail obligatoire (STO), répression de la Résistance, déportations.

Les Alliés savent qu’une libération rapide de cette région affaiblirait l’ennemi et permettrait d’ouvrir la voie vers l’Allemagne.

31 août 1944 : une journée décisive

Les principales villes libérées

Le 31 août, plusieurs localités des Hauts-de-France retrouvent la liberté. Amiens est libérée dès le 31 par les forces britanniques de la 2e armée du général Dempsey. Arras, ville hautement symbolique pour sa résistance, voit également le retrait des forces allemandes ce jour-là. D’autres communes comme Doullens, Albert ou encore Péronne accueillent les troupes alliées sous les acclamations de la population.

Une avancée rapide mais prudente

Les troupes alliées avancent rapidement, parfois même plus vite que prévu. La Wehrmacht, désorganisée et démoralisée, tente de ralentir la progression alliée en détruisant ponts et infrastructures. Mais les colonnes blindées alliées parviennent à maintenir leur élan, malgré des accrochages sporadiques et des poches de résistance allemande.

La Résistance locale joue un rôle crucial en fournissant des renseignements, en sabotant les voies de communication et en aidant à la sécurisation des villes avant l’arrivée des troupes alliées.

L’accueil de la population : entre liesse et prudence

Scènes de joie populaire

Partout où les Alliés passent, la population les accueille en libérateurs. Drapaux tricolores ressortis des greniers, cris de joie, fleurs jetées aux soldats : la liesse populaire contraste avec les années d’humiliation et de privation.

Dans les villages comme dans les grandes villes, on assiste à des scènes marquantes : les cloches sonnent, les enfants courent après les chars, des bals improvisés surgissent sur les places publiques.

Maisons détruites, familles endeuillées

Mais la joie est teintée de tristesse. Beaucoup de familles pleurent un père, un frère, un fils, tombé au combat ou déporté. Les destructions sont considérables, surtout dans les zones de combats. Les mines, les bombes et les sabotages laissent des cicatrices durables dans le paysage urbain et rural.

L’action des forces alliées : une opération d’envergure

Des troupes venues de toute l’Europe et d’Amérique

Les armées qui libèrent les Hauts-de-France sont composées de soldats britanniques, canadiens, américains, polonais et français. Leur coordination, bien que parfois complexe, permet une progression rapide. Les Canadiens sont notamment très actifs dans la région d’Arras et de Lens.

L'objectif : atteindre la Belgique

Le 31 août, l’objectif est clair : foncer vers la frontière belge, couper la retraite allemande, et sécuriser les ports de la Manche. Le port d’Anvers, vital pour la logistique alliée, est en ligne de mire. Dans les jours qui suivent, Lille est atteinte (le 3 septembre), puis Tournai, Bruxelles et Anvers.

Un tournant stratégique pour la suite de la guerre

L’effondrement du front allemand à l’Ouest

Avec la libération des Hauts-de-France, la ligne de défense allemande s’effondre complètement dans le nord de la France. Les forces du Reich sont contraintes de se replier précipitamment vers la ligne Siegfried, à la frontière allemande.

C’est une victoire majeure pour les Alliés, qui peuvent désormais envisager une incursion directe sur le territoire allemand.

La Résistance entre dans la lumière

Les réseaux résistants, longtemps clandestins, peuvent désormais agir au grand jour. Dans certaines villes, ce sont même eux qui prennent le contrôle avant l’arrivée des Alliés, évitant ainsi pillages ou destructions inutiles.

La Libération consacre le rôle central de ces hommes et femmes de l’ombre dans la reconquête du territoire.

Une mémoire encore vive dans la région

Commémorations et patrimoine

Chaque année, de nombreuses communes des Hauts-de-France organisent des cérémonies pour rappeler cette date charnière. Monuments, plaques commémoratives, musées (comme le Musée de la Résistance à Bondues) perpétuent la mémoire des combats et des sacrifices.

Témoignages poignants

Les récits de ceux qui ont vécu cette journée demeurent bouleversants. Une habitante de Péronne raconte : « J'avais 11 ans, je me souviens des tanks qui avançaient lentement dans la rue principale. Nous pleurions de joie. »

Ces témoignages sont précieux pour transmettre aux jeunes générations l’importance de cette libération.

Une journée symbole de renouveau et de liberté

Le 31 août 1944 reste gravé dans la mémoire collective des Hauts-de-France comme le jour où l’espoir renaquit après quatre longues années d’Occupation. C’est le début d’une reconstruction, morale et matérielle, dans une région meurtrie mais déterminée à se relever. Les Hauts-de-France entrent ce jour-là dans l’histoire de la Libération avec dignité, courage et résilience.

Le 23 août 1914, dans les premières semaines du déclenchement de la Première Guerre mondiale, un acteur inattendu entre en scène : le Japon. En déclarant officiellement la guerre à l’Allemagne, l’Empire du Soleil Levant confirme sa volonté de peser sur la scène internationale. Cet événement, souvent relégué au second plan dans les récits européens de la Grande Guerre, marque pourtant un tournant géopolitique majeur en Asie et dans le Pacifique. Pourquoi le Japon a-t-il pris cette décision ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un épisode stratégique aux résonances mondiales.

Le contexte mondial en août 1914

Une guerre européenne qui s’internationalise rapidement

Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, mettant le feu aux poudres d’un conflit latent. Très vite, les grandes puissances européennes s’engagent : l’Allemagne soutient l’Autriche-Hongrie, la Russie entre en guerre pour défendre la Serbie, et la France et le Royaume-Uni rejoignent le conflit contre les puissances centrales. Loin d’être un simple conflit européen, la guerre devient mondiale en raison des vastes empires coloniaux.

L’Alliance anglo-japonaise de 1902

Le Japon n’est pas directement concerné par les tensions balkaniques ou européennes, mais il est lié au Royaume-Uni par un traité d’alliance signé en 1902. Ce traité stipule que si l’un des deux pays est attaqué par une troisième puissance, l’autre doit lui apporter son aide. En 1914, Londres demande discrètement au Japon d’intervenir contre l’Allemagne dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Chine, où l’Empire allemand possède plusieurs concessions.

Les raisons de l’entrée en guerre du Japon

Une opportunité géopolitique pour renforcer son influence

Depuis sa victoire contre la Russie en 1905, le Japon a montré qu’il pouvait rivaliser avec les grandes puissances. Entrer en guerre en 1914 permettrait au Japon de s’imposer davantage en Asie, en s’emparant des possessions allemandes dans la région, notamment Tsingtao (Qingdao) en Chine et plusieurs îles dans le Pacifique.

« Le Japon n’a pas combattu par loyauté envers l’Entente, mais pour ses propres ambitions impériales. » – Historien Ian Nish

Une stratégie diplomatique maîtrisée

Avant de déclarer la guerre, le Japon envoie un ultimatum à l’Allemagne le 15 août 1914, lui demandant de retirer ses navires de guerre de la région asiatique et de céder la concession de Tsingtao. L’Allemagne n’ayant pas répondu, le Japon déclare officiellement la guerre le 23 août.

Les opérations militaires japonaises en Asie

Le siège de Tsingtao

L’action militaire la plus emblématique du Japon pendant la Première Guerre mondiale fut le siège de Tsingtao, enclenché en octobre 1914. Avec l’appui symbolique de quelques troupes britanniques, l’armée japonaise assiège la base allemande fortifiée. Après deux mois de combats acharnés, la garnison allemande capitule le 7 novembre 1914. Le Japon s’empare ainsi d’un point stratégique sur la côte chinoise.

L’occupation des îles du Pacifique

Simultanément, la marine japonaise s’empare sans combat des possessions allemandes dans le Pacifique nord (îles Mariannes, Carolines et Marshall), élargissant son emprise maritime. Ces territoires seront placés sous mandat japonais après la guerre, renforçant sa position d’empire colonial.

Les conséquences géopolitiques de l’intervention japonaise

Le Japon, nouvelle puissance impériale

La Première Guerre mondiale permet au Japon de légitimer son statut de puissance mondiale. Il gagne des territoires, augmente son influence diplomatique et se place à la table des négociations à la Conférence de la paix de Paris en 1919. Il y obtient le mandat de la Société des Nations sur les anciennes colonies allemandes du Pacifique.

Une montée des tensions avec la Chine

L’occupation de Tsingtao et l’envoi des fameuses « Vingt et une demandes » à la Chine en 1915 nourrissent la méfiance chinoise. Ces revendications japonaises visent à accroître encore leur influence économique et politique en Chine, provoquant un sursaut nationaliste chinois et une rupture durable dans les relations bilatérales.

Des relations ambiguës avec les Alliés

Si le Japon combat aux côtés de l’Entente, ses ambitions coloniales et son absence d’engagement sur les fronts européens le tiennent à l’écart des décisions stratégiques majeures. La France et surtout les États-Unis commencent à voir dans le Japon un rival potentiel en Asie.

Héritages et tensions durables

Une victoire à double tranchant

Le Japon sort renforcé du conflit, mais son comportement impérialiste commence à inquiéter ses alliés. Lors de la Conférence de Versailles, sa demande d’inscrire l’égalité raciale dans la charte de la Société des Nations est rejetée, provoquant une humiliation diplomatique qui nourrira le ressentiment japonais dans les décennies suivantes.

Un prélude au militarisme des années 1930

L’occupation de territoires allemands préfigure l’expansionnisme japonais des années 1930. La guerre contre l’Allemagne a servi de test grandeur nature pour les ambitions militaires de l’empire japonais. Elle contribue aussi à développer une idéologie impérialiste fondée sur la supériorité nationale, qui mènera à la Seconde Guerre mondiale en Asie.

Quand le Japon entre dans l’Histoire mondiale par la voie des armes

Le 23 août 1914, en déclarant la guerre à l’Allemagne, le Japon prend une décision stratégique aux répercussions majeures. Plus qu’un simple acte diplomatique, c’est un moment charnière dans l’histoire du pays, qui marque son entrée dans le cercle restreint des puissances impériales. Ce choix militaire, motivé par des intérêts géopolitiques, aura des conséquences durables en Asie et sur l’équilibre mondial du XXe siècle.

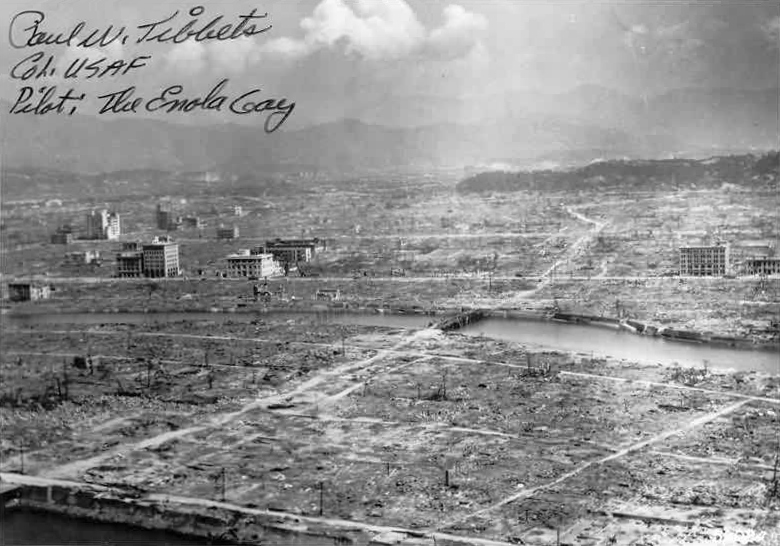

Le 6 août 1945, à 8 h 15, le ciel d’Hiroshima s’illumina d’un éclat aveuglant qu’aucun témoin n’avait jamais imaginé. En une fraction de seconde, la première bombe atomique utilisée en temps de guerre marqua l’entrée de l’humanité dans l’ère nucléaire. Comprendre les causes, le déroulement et les répercussions de ce bombardement, c’est éclairer l’une des pages les plus sombres – mais aussi les plus formatrices – de l’histoire contemporaine.

Bombardement atomique d’Hiroshima : origines, impacts et héritage durable

Aux racines d’une décision

Le projet Manhattan, lancé en 1942 par les États-Unis avec le Royaume-Uni et le Canada, mobilisa plus de 130 000 personnes dans le secret absolu. Les raisons officielles : hâter la capitulation japonaise et épargner, selon l’état-major américain, jusqu’à un million de vies qu’aurait coûté un débarquement sur les îles principales. Pourtant, des voix divergentes s’élevèrent dès juillet 1945 : plusieurs scientifiques dont Leo Szilard alertèrent le président Truman sur les implications morales de l’arme atomique – un courrier resté lettre morte.

« Nous avons créé un moyen de destruction potentiellement illimité ; il nous incombe d’en avertir le monde avant qu’il ne soit trop tard. »

— Albert Einstein, juillet 1945.

6 août 1945, 8 h 15 : l’explosion

Le B-29 Enola Gay largue « Little Boy » à 9 500 m d’altitude. Quarante-trois secondes plus tard, l’engin de 4,4 tonnes explose à 580 m au-dessus du Shima Hospital :

-

Température du cœur de la boule de feu : près de 4 000 °C.

-

Onde de choc initiale : plus de 400 m/s.

-

Rayon de destruction presque totale : 1,6 km.

Les bâtiments de bois et de papier huilé de la vieille ville s’embrasent instantanément. La cathédrale, les rizières, les lignes de tramway fondent. Trois jours plus tard, Nagasaki sera frappée à son tour. Mais Hiroshima reste le symbole premier, figé par la photographie du Dôme de Genbaku – rescapé fantomatique au milieu d’un champ de ruines.

Témoignages et chiffres humains

À la fin de 1945, 140 000 morts (sur 350 000 habitants) sont dénombrés, morts sur le coup ou des suites des brûlures et de la maladie des radiations. Le docteur Shuntaro Hida, l’un des rares médecins rescapés, décrivit les « ombres gravées sur les murs » : silhouettes carbonisées si nettes qu’elles révélaient la posture exacte des victimes au moment du flash. Les hibakusha (« personnes bombardées ») subirent ensuite leucémies et cancers à des taux sans précédent ; nombre d’entre eux durent affronter la stigmatisation sociale au Japon pendant des décennies.

Conséquences géopolitiques immédiates

-

9 août 1945 : entrée en guerre de l’URSS contre le Japon.

-

2 septembre 1945 : reddition japonaise à bord du cuirassé USS Missouri.

-

Création, dès 1946, de la Commission de l’énergie atomique américaine.

-

Début de la course aux armements : l’URSS teste sa bombe en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960.

Cette « logique de dissuasion » dominera la guerre froide ; paradoxalement, la peur d’une destruction mutuelle assurée contribuera à empêcher toute frappe nucléaire directe entre superpuissances.

Dimensions culturelles et mémorielles

Hiroshima devient dès 1947 un motif central de la littérature et du cinéma :

-

« Les Fleurs d’Hiroshima » de Edita Morris (1959).

-

« Hiroshima, mon amour » film d’Alain Resnais, scénario de Marguerite Duras (1959).

-

Manga « Hadashi no Gen » (Gen d’Hiroshima) de Keiji Nakazawa (1973) – témoignage autobiographique d’un jeune survivant.

Chaque œuvre rappelle la tension entre oubli et devoir de mémoire ; le Dôme désormais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est le pivot de cérémonies annuelles où l’on relâche des lanternes sur la rivière Motoyasu.

Avancées scientifiques et éthiques

Sans Hiroshima, les usages civils du nucléaire (énergie, médecine) auraient-ils émergé si vite ? Les tout premiers traitements par radiothérapie et l’imagerie gamma se développent dès les années 1950. Mais le traumatisme nourrit également le mouvement antinucléaire : la signature du Traité de non-prolifération de 1968, puis plus récemment le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW) de 2017, doit beaucoup à l’engagement des hibakusha comme Setsuko Thurlow, lauréate du prix Nobel de la Paix.

Anecdotes et faits méconnus

-

Le pilote Tibbets baptisa l’avion Enola Gay du nom de sa mère – détail qui suscita la controverse lors de l’exposition du Smithsonian en 1995.

-

Un olivier vieux de trois siècles, transplanté en 1973, pousse encore dans le Jardin de la paix ; il est classé « arbre phénix ».

-

Certains tramways d’origine, remis en service en 1946, circulent toujours : symboles de résilience, ils portent des plaques commémoratives en anglais et en japonais.

Leçon pour le XXIᵉ siècle

Dans un monde où neuf États possèdent l’arme nucléaire et où la miniaturisation progresse, Hiroshima demeure un avertissement. Les catastrophes évitées de justesse (Cuba 1962, Kamtchatka 1983, Kargil 1999) montrent que l’erreur humaine reste la faille majeure. Comme le résumait le secrétaire général de l’ONU António Guterres lors des 75 ans de la bombe : « Le seul moyen sûr de garantir qu’aucune arme nucléaire ne sera jamais employée est de les éliminer toutes. »

Un héritage nucléaire qui interpelle encore

Le champignon d’Hiroshima s’est dissipé il y a 80 ans, mais son ombre plane toujours sur nos choix énergétiques, militaires et humanitaires. Se souvenir du 6 août 1945, c’est rappeler que la science sans conscience peut réduire une cité à la cendre en un battement de cils – et qu’elle peut, tout autant, façonner un avenir de coopération et de paix.

Le 23 juillet 1945 s’ouvre à Paris un procès historique : celui du maréchal Philippe Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale devenu le chef de l’État français sous l’Occupation nazie, il est jugé pour intelligence avec l’ennemi et atteinte à la sûreté de l’État. Ce procès, profondément symbolique, marque une étape cruciale de l’épuration judiciaire et politique de la France à la Libération.

Le contexte de l’après-guerre : une France meurtrie et divisée

La Libération et le besoin de justice

À la Libération en 1944, la France sort d’une occupation allemande brutale. Le pays est encore sous le choc des quatre années de collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. Le peuple français, meurtri, réclame justice. Le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle entend répondre à cette attente à travers une série de procès destinés à juger les collaborateurs.

Philippe Pétain, figure double de l’histoire française

Philippe Pétain, âgé de 89 ans au moment du procès, est une figure complexe. Vainqueur de Verdun en 1916, il avait été élevé au rang de héros national. Mais en 1940, après la débâcle française, il devient chef de l’État français, siège à Vichy et collabore avec l’Allemagne nazie. Il signe l’armistice du 22 juin 1940 et engage une politique d’exclusion, notamment à l’encontre des Juifs, des résistants et des communistes.

L’ouverture du procès : 23 juillet 1945, un événement national

Un procès très attendu

Le procès de Pétain débute le 23 juillet 1945 dans la salle du Palais de justice à Paris. Il se tient devant la Haute Cour de justice, créée spécialement pour juger les actes de collaboration. Une foule nombreuse, journalistes, anciens résistants, citoyens curieux et victimes du régime de Vichy, attendent avec ferveur le début des audiences.

Un climat tendu

La tension est à son comble. Pétain refuse de se défendre personnellement, estimant qu’il ne doit rendre des comptes qu’au peuple français. C’est l’un de ses anciens avocats, Jacques Isorni, qui assure sa défense avec fougue. Le procès est aussi politique que juridique. Il oppose deux visions de la France : celle de la Résistance et celle de l’Ordre nouveau imposé par Vichy.

Les chefs d'accusation retenus contre Pétain

Intelligence avec l’ennemi

Le principal chef d’accusation porte sur l’intelligence avec l’ennemi. Pétain est accusé d’avoir collaboré activement avec l’occupant nazi, facilitant les arrestations, les déportations, la répression et la remise aux Allemands des opposants et des Juifs.

Haute trahison et atteinte à la sûreté de l’État

Le maréchal est également jugé pour avoir violé la Constitution de la République en s’octroyant les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. En devenant chef de l’État par des voies extra-constitutionnelles, il est accusé d’avoir trahi la République.

La responsabilité morale et politique

Le procès ne se limite pas aux actes juridiques. Il soulève aussi la question de la responsabilité morale d’un homme qui, tout en prétendant protéger les Français, a accepté de coopérer avec le régime nazi. Il a cautionné les lois antisémites, toléré les rafles et contribué à l’exécution de résistants.

Un procès médiatisé et riche en symboles

Des témoins de poids

De nombreux témoins sont appelés à la barre, dont Léon Blum, ancien président du Conseil, déporté sous Vichy. Il témoigne avec dignité de l’action du régime. Des membres de la Résistance, des anciens ministres, des survivants de la Shoah ou des familles de fusillés viennent exprimer la souffrance vécue pendant l’Occupation.

La ligne de défense : un bouclier contre l’Allemagne

L’argument principal de la défense est que Pétain aurait « protégé » la France en coopérant avec les Allemands afin de limiter les dégâts. « J’ai voulu éviter le pire », martèle son avocat Isorni. Mais cette ligne de défense peine à convaincre face aux preuves accablantes d’une politique d’adhésion plus que de contrainte.

Le verdict du 15 août 1945

La condamnation à mort… avec une commutation

Le 15 août 1945, la Haute Cour rend son verdict : Philippe Pétain est reconnu coupable de haute trahison. Il est condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens. Cependant, le général de Gaulle, conscient du poids historique du personnage, commue sa peine en détention à perpétuité, en raison de son grand âge et de son rôle pendant la Grande Guerre.

L’exil intérieur : l’île d’Yeu

Pétain est transféré à la forteresse de l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Il y restera jusqu’à sa mort en 1951, dans un isolement presque complet. Sa tombe y repose toujours, devenant un lieu discret de mémoire pour quelques partisans fidèles.

Un procès aux résonances contemporaines

La mémoire française face à Vichy

Le procès Pétain a marqué une rupture dans la mémoire collective. Il a mis en lumière les heures sombres de Vichy et ouvert le débat sur la responsabilité individuelle et collective. Pendant des décennies, la France a lutté avec cette mémoire douloureuse, entre mythe résistancialiste et reconnaissance tardive des crimes commis.

Une justice imparfaite mais nécessaire

Certains historiens ont critiqué le procès pour son aspect politique, voire expiatoire. D’autres soulignent qu’il fut un moment nécessaire pour tourner la page de l’Occupation. Comme le disait Marc Bloch : « Il est des vérités que l’histoire doit dire, même si elles dérangent. »

Héritage du procès : justice, mémoire et enseignements

Le procès Pétain reste un jalon fondamental de l’histoire judiciaire et morale de la France. Il a posé les bases d’une réflexion toujours actuelle sur la responsabilité des dirigeants, le rôle de l’État en temps de crise et les limites de l’obéissance. Il enseigne aussi que nul prestige passé ne saurait absoudre les fautes les plus graves envers la République et l’humanité.

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir

En jugée Pétain en 1945, la France a cherché à faire la lumière sur ses années les plus noires. Ce procès a été à la fois un acte de justice, un exercice de mémoire et un symbole de résilience républicaine. Il nous rappelle que le devoir de vigilance face aux dérives autoritaires reste une exigence démocratique permanente.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, Tokyo a subi l'un des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Menée par les forces aériennes américaines, cette opération a causé des destructions massives et des pertes humaines considérables, marquant un tournant dans la stratégie alliée contre le Japon. Ce raid aérien, souvent éclipsé par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, reste pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire militaire.

La Guerre du Pacifique

La Situation en 1945

En 1945, la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale. Dans le Pacifique, les forces alliées, dirigées principalement par les États-Unis, avaient repris l'initiative après des victoires clés comme celles de Midway et de Guadalcanal. Cependant, le Japon, bien qu'affaibli, résistait farouchement, refusant de se rendre malgré les pertes subies.

La Stratégie de Bombardement

Pour forcer la capitulation du Japon, les Alliés ont adopté une stratégie de bombardements intensifs visant à détruire les infrastructures industrielles et à saper le moral de la population. Tokyo, en tant que capitale et centre économique majeur, était une cible prioritaire.

Le Bombardement du 9-10 Mars 1945

L'Opération Meetinghouse

Le bombardement de Tokyo, baptisé "Operation Meetinghouse", a été mené par l'US Army Air Forces. Plus de 300 bombardiers B-29 Superfortress ont décollé des bases des îles Mariannes pour larguer des bombes incendiaires sur la ville.

Les Bombes Incendiaires

Contrairement aux bombes explosives traditionnelles, les bombes incendiaires utilisées lors de ce raid étaient conçues pour provoquer des incendies massifs. Le mélange de napalm et d'autres substances inflammables a créé des tempêtes de feu, détruisant tout sur leur passage.

L'Impact Immédiat

En quelques heures, une grande partie de Tokyo a été réduite en cendres. Les estimations varient, mais on estime que plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, et plus d'un million se sont retrouvées sans abri. Les quartiers résidentiels, construits principalement en bois, ont été particulièrement touchés.

Les Conséquences du Bombardement

Les Pertes Humaines et Matérielles

Le bombardement de Tokyo a été l'un des plus meurtriers de l'histoire, surpassant en termes de victimes civiles les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les infrastructures de la ville ont été gravement endommagées, paralysant l'économie et les communications.

L'Impact sur le Moral Japonais

Bien que le gouvernement japonais ait tenté de minimiser l'impact du raid, la population a été profondément traumatisée. Le bombardement a contribué à saper le moral des civils et a accru la pression sur les dirigeants pour qu'ils mettent fin à la guerre.

L'Héritage du Bombardement de Tokyo

Dans l'Histoire Militaire

Le bombardement de Tokyo est souvent cité comme un exemple des stratégies de guerre totale, où les civils et les infrastructures civiles deviennent des cibles légitimes. Il a également influencé les tactiques de bombardement aérien dans les conflits ultérieurs.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, le bombardement de Tokyo est commémoré comme un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. Des monuments et des musées rappellent les souffrances endurées par la population civile et les leçons à tirer de cette période sombre.

Une Tragédie de Guerre

Le bombardement de Tokyo en mars 1945 reste un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale, illustrant les horreurs de la guerre aérienne et ses conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Alors que le monde se souvient des événements de cette période, il est essentiel de réfléchir aux moyens d'éviter de telles tragédies à l'avenir.

Le 7 mars 1945 marque le début de la bataille de Remagen, un événement clé de la Seconde Guerre mondiale. Situé sur le Rhin, le pont de Remagen, connu sous le nom de pont Ludendorff, est devenu le point central d'une lutte acharnée entre les forces alliées et l'armée allemande. La capture de ce pont par les Alliés a permis une avancée cruciale vers le cœur de l'Allemagne, accélérant la fin du conflit en Europe.

La Fin de la Seconde Guerre Mondiale

La Situation en 1945

Au début de l'année 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les forces alliées, composées principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, progressent sur tous les fronts. En Europe de l'Ouest, les Alliés cherchent à traverser le Rhin, le dernier grand obstacle naturel avant d'atteindre le cœur industriel de l'Allemagne.

L'Importance Stratégique du Rhin

Le Rhin, fleuve majeur de l'Europe, représentait une ligne de défense cruciale pour les Allemands. Les ponts sur le Rhin étaient soit détruits, soit fortement défendus pour empêcher les Alliés de traverser. Le pont de Remagen, l'un des derniers encore intacts, est devenu un objectif stratégique de premier ordre.

La Capture du Pont de Remagen

La Découverte du Pont Intact

Le 7 mars 1945, des éléments de la 9e division blindée américaine ont découvert que le pont Ludendorff à Remagen était encore debout. Malgré les tentatives allemandes pour le détruire, le pont a résisté, offrant une opportunité inespérée aux Alliés.

L'Assaut et la Sécurisation du Pont

Les forces américaines ont rapidement lancé un assaut pour sécuriser le pont. Malgré une résistance allemande déterminée et des tentatives répétées pour faire sauter le pont, les Américains ont réussi à établir une tête de pont sur la rive est du Rhin. Cette opération audacieuse a permis à des milliers de soldats alliés de traverser le fleuve.

Les Conséquences de la Bataille

L'Avancée Alliée en Allemagne

La capture du pont de Remagen a ouvert la voie à une avancée rapide des forces alliées en Allemagne. Cette percée a permis de contourner les défenses allemandes et d'accélérer la progression vers Berlin, contribuant à la défaite finale du régime nazi.

L'Effondrement des Défenses Allemandes

La perte du pont de Remagen a été un coup dur pour le moral des troupes allemandes. Elle a également exposé les faiblesses de la défense allemande, déjà affaiblie par des années de guerre et des ressources limitées.

L'Héritage de la Bataille de Remagen

Dans l'Histoire Militaire

La bataille de Remagen est étudiée dans les académies militaires comme un exemple de rapidité d'action et d'exploitation des opportunités tactiques. Elle illustre l'importance de la logistique et de la mobilité dans les opérations militaires.

Dans la Culture Populaire

La bataille de Remagen a inspiré plusieurs œuvres culturelles, dont le film "Le Pont de Remagen" (1969), qui retrace les événements de manière dramatique. Cette bataille reste un symbole de courage et de détermination.

Un Tournant Décisif dans la Seconde Guerre Mondiale

La bataille de Remagen en 1945 a été un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, marquant un tournant décisif dans la campagne alliée en Europe. La capture du pont Ludendorff a permis une avancée rapide et a contribué à accélérer la fin du conflit. Aujourd'hui, la bataille de Remagen est rappelée comme un exemple de bravoure et de stratégie militaire, laissant un héritage durable dans l'histoire.

Le 27 février 1933, un événement dramatique secoue l'Allemagne : l'incendie du Reichstag, le siège du Parlement allemand à Berlin. Cet acte, rapidement exploité par le parti nazi, marque un tournant décisif dans l'ascension d'Adolf Hitler et la consolidation de son pouvoir. Cet article examine les circonstances de l'incendie, ses conséquences politiques et son impact sur la démocratie allemande.

Contexte historique : L'Allemagne en crise

La montée du nazisme

Au début des années 1930, l'Allemagne est en proie à une profonde crise économique et sociale, exacerbée par le chômage de masse et l'instabilité politique. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, exploite ces tensions pour gagner en popularité et accéder au pouvoir.

L'arrivée d'Hitler au pouvoir

En janvier 1933, Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. Bien que son parti ne dispose pas d'une majorité absolue au Reichstag, il cherche à consolider son autorité et à éliminer toute opposition, en particulier les communistes.

L'incendie du Reichstag : Un événement mystérieux

Le déroulement de l'incendie

Dans la nuit du 27 février 1933, un incendie ravage le bâtiment du Reichstag. Les flammes détruisent une grande partie de l'édifice, et un jeune communiste néerlandais, Marinus van der Lubbe, est arrêté sur les lieux. Les nazis l'accusent immédiatement d'être l'instigateur de l'attaque.

Les théories sur les responsables

Bien que van der Lubbe ait avoué avoir agi seul, de nombreux historiens soupçonnent une implication des nazis eux-mêmes. Certains pensent que l'incendie a été orchestré pour fournir un prétexte à Hitler afin de renforcer son pouvoir et de réprimer ses opposants.

Les conséquences politiques : La fin de la démocratie allemande

Le décret de l'incendie du Reichstag

Le lendemain de l'incendie, Hitler persuade le président Paul von Hindenburg de signer le "Reichstagsbrandverordnung" (décret de l'incendie du Reichstag). Ce décret suspend les libertés civiles, autorise les arrestations arbitraires et donne à l'État des pouvoirs étendus pour réprimer l'opposition.

La répression des communistes

Les nazis utilisent l'incendie comme prétexte pour arrêter des milliers de militants communistes et socialistes. Le parti communiste allemand (KPD) est interdit, et ses membres sont persécutés. Cette répression permet à Hitler d'éliminer une partie importante de l'opposition politique.

L'héritage de l'incendie : Un symbole de la tyrannie nazie

La consolidation du pouvoir nazi

L'incendie du Reichstag et ses conséquences marquent le début de la transformation de l'Allemagne en un État totalitaire. En mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs grâce à la loi d'habilitation, qui lui permet de gouverner par décret sans l'approbation du Parlement.

Un avertissement pour l'histoire

L'incendie du Reichstag reste un symbole des dangers de la manipulation politique et de l'érosion des libertés démocratiques. Il rappelle comment un événement dramatique peut être exploité pour justifier des mesures autoritaires et répressives.

L'Incendie du Reichstag, Prélude à la Dictature Nazie

L'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, est bien plus qu'un simple acte de vandalisme : c'est un événement clé qui a permis à Adolf Hitler de consolider son pouvoir et de détruire la démocratie allemande. En exploitant cette crise, les nazis ont ouvert la voie à l'établissement d'un régime totalitaire, dont les conséquences ont marqué l'histoire mondiale. Cet événement reste un rappel poignant des dangers de la manipulation politique et de la fragilité des institutions démocratiques.

L’année 1933 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Allemagne et du monde. Cette année-là, Adolf Hitler, leader du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), accède au pouvoir et pose les fondations d’un régime totalitaire qui bouleversera le cours du XXe siècle. Comment un homme aux idées extrémistes a-t-il réussi à s’imposer à la tête d’une nation ? Quels événements et stratégies ont conduit à cette ascension ? Cet article explore les étapes clés de cette prise de pouvoir, ses conséquences immédiates et son impact sur l’histoire mondiale.

Le Contexte Politique et Économique de l’Allemagne

L’Allemagne en Crise

Au début des années 1930, l’Allemagne est plongée dans une profonde crise économique et sociale. Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé des conditions sévères au pays, entraînant des réparations de guerre colossales et une humiliation nationale. La Grande Dépression de 1929 aggrave la situation, avec un chômage massif et une inflation galopante. Ces difficultés créent un terreau fertile pour les mouvements extrémistes.

La Montée en Puissance du NSDAP

Le Parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, profite de ce climat instable pour gagner en popularité. En promettant de restaurer la grandeur de l’Allemagne, de lutter contre le communisme et de résoudre les problèmes économiques, Hitler séduit une partie de la population désillusionnée. Aux élections de 1932, le NSDAP devient le premier parti au Reichstag, sans toutefois obtenir la majorité absolue.

Les Événements Clés de 1933

La Nomination de Hitler comme Chancelier

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier par le président Paul von Hindenburg. Cette décision est le résultat de manœuvres politiques orchestrées par des conservateurs qui croient pouvoir contrôler Hitler et utiliser sa popularité à leur avantage. Cependant, cette stratégie s’avère rapidement désastreuse.

L’Incendie du Reichstag et les Décrets d’Exception

Le 27 février 1933, l’incendie du Reichstag, attribué à un communiste néerlandais, sert de prétexte à Hitler pour renforcer son pouvoir. Les décrets d’urgence qui suivent suspendent les libertés civiles et permettent l’arrestation massive d’opposants politiques, notamment des communistes et des sociaux-démocrates.

La Loi des Pleins Pouvoirs

En mars 1933, le Reichstag adopte la loi des pleins pouvoirs (Ermächtigungsgesetz), qui donne à Hitler le droit de gouverner par décret sans l’approbation du Parlement. Cette loi marque la fin de la démocratie en Allemagne et consolide la dictature nazie.

Les Conséquences de l’Accession au Pouvoir

La Mise en Place d’un Régime Totalitaire

Dès 1933, Hitler met en place un État totalitaire. Les partis politiques sont interdits, les syndicats dissous, et la Gestapo (police secrète) est créée pour surveiller et réprimer toute opposition. La propagande, dirigée par Joseph Goebbels, devient un outil essentiel pour contrôler l’opinion publique.

La Persécution des Minorités

Les premières mesures antisémites sont prises dès 1933, avec le boycott des entreprises juives et l’exclusion des Juifs de la fonction publique. Ces actions annoncent les persécutions massives qui suivront pendant l’Holocauste.

La Préparation à la Guerre

Hitler entame également la reconstruction de l’armée allemande, en violation du traité de Versailles. Cette militarisation progressive prépare le terrain pour la Seconde Guerre mondiale.

L' Ascension d’Adolf Hitler et la Transformation de l’Allemagne

L’accession au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933 est un événement majeur qui a profondément marqué l’histoire. En exploitant les faiblesses de la République de Weimar et en manipulant les institutions démocratiques, Hitler a réussi à établir une dictature qui a plongé le monde dans l’une de ses périodes les plus sombres. Comprendre les mécanismes de cette ascension permet de saisir l’importance de la vigilance démocratique et de la défense des valeurs humanistes face aux idéologies extrémistes.

Le 6 juin 1944, le Débarquement de Normandie marque le début de l’opération Overlord, l’invasion alliée visant à libérer la France occupée par les nazis. Cette opération, impliquant plus de 156 000 soldats alliés et d’importantes ressources maritimes et aériennes, constitue un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Ce jour historique, connu comme le D-Day, est planifié dans les moindres détails et reste gravé dans les mémoires pour son héroïsme et ses sacrifices. Voici la chronologie des événements, heure par heure, de cette journée mémorable.

Minuit - 3h00 : La phase aérienne commence

0h00 : Les forces aéroportées alliées

Composées de parachutistes américains et britanniques, débutent leur mission. Leur objectif est de sécuriser des ponts et des routes clés derrière les lignes ennemies pour faciliter l’avancée des troupes.

1h30 : Les parachutistes américains

Les 82e et 101e divisions aéroportées sont largués derrière les plages d’Utah et Omaha. Ils rencontrent des difficultés en raison de la dispersion des troupes, mais certaines unités atteignent leurs objectifs malgré tout.

2h00 : Les Britanniques du 6e bataillon parachutiste

Près de la plage de Sword, réussissent à capturer le pont de Bénouville, également connu sous le nom de Pegasus Bridge, coupant ainsi la route aux renforts allemands.

3h00 - 6h00 : La flotte alliée s'approche des côtes normandes

3h00 : La flotte alliée

Constituée de 6 939 navires et embarcations, s’approche des côtes normandes. C’est l’une des plus grandes armadas jamais déployées dans l’histoire militaire.

4h30 : Les bombardements navals et aériens commencent

Visant à affaiblir les défenses allemandes sur les plages. Cette préparation intensive tente de désorganiser les fortifications du mur de l’Atlantique.

5h30 : Les bombardements se poursuivent

Plusieurs tirs manquent leurs cibles en raison de la météo défavorable. Néanmoins, l’effet de surprise est maintenu et la pression s’intensifie sur les positions allemandes.

6h30 - 9h00 : Le débarquement commence sur les plages

6h30 : Les premières vagues de soldats américains débarquent

Arrivée sur Omaha Beach et Utah Beach. À Omaha, les troupes font face à une forte résistance allemande, avec de lourdes pertes dès les premiers mètres sur la plage.

7h25 : Les forces britanniques débarquent à Gold Beach

Arrivée sur Gold Beach et affrontent également une résistance, mais leur progression est plus rapide que prévue.

7h45 : Les troupes canadiennes atteignent Juno Beach.

Sur Juno Beach malgré les mines et les obstacles, elles réussissent à avancer, aidées par les chars amphibies.

8h00 : Les commandos britanniques, dont le célèbre commando Kieffer

Le commando Kieffer débarquent à Sword Beach. Ils subissent un feu intense mais parviennent à avancer et à neutraliser plusieurs positions ennemies.

9h00 - 12h00 : Les premières positions sont consolidées

9h30 : de lourdes pertes sur la plage de Omhaha

À Omaha, les troupes américaines continuent de subir de lourdes pertes mais des unités commencent à percer les lignes défensives. La progression reste lente, et la plage est un véritable champ de bataille.

10h00 : progression plus facile sur Uta Beach

Sur Utah Beach, les Américains avancent plus facilement après avoir sécurisé leurs positions. Ils réussissent à pénétrer plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres, se rapprochant de leurs objectifs.

11h00 : arrivée des Britanniques et Canadiens sur Gold, Juno et Sword

Les Britanniques et Canadiens progressent plus rapidement à Gold, Juno et Sword, consolidant leurs positions et détruisant les points de résistance allemande au fil de leur avancée.

12h00 : Tenue du Pegasus Bridge par les Britanniques

À Pegasus Bridge, les parachutistes britanniques tiennent toujours le pont, empêchant tout contre-attaque allemande depuis l’intérieur des terres.

12h00 - 15h00 : Renforts et progression en profondeur

12h30 : Progressions des alliés sur toutes les lignes de front

Les Alliés continuent d’envoyer des vagues de renforts sur les plages pour maintenir la pression et stabiliser les lignes de front. Les pertes sont importantes, mais la progression est constante.

13h00 : sur Omaha la progression, s'améliore face à l'ennemi

À Omaha, les Américains parviennent finalement à avancer, brisant les lignes allemandes. Le moral se renforce, et les premières unités commencent à sécuriser les zones derrière la plage.

14h00 : des contre-attaques allemandes à Juno Beach

À Juno, les Canadiens repoussent les contre-attaques allemandes et atteignent les villages situés à l’arrière des lignes côtières.

15h00 : Sword Beach est sous contrôle

Sword Beach est en grande partie sous contrôle allié. Les commandos, aux côtés des troupes britanniques, continuent de progresser vers Caen, un objectif majeur pour la suite de l’opération.

15h00 - 18h00 : Consolidation des gains et progression vers l’intérieur

16h00 sécurisation des premières routes par les soldats américains

Les forces américaines à Utah sécurisent les premières routes et établissent un point de contrôle pour permettre l’arrivée de matériel lourd et de renforts.

17h00 les forces allemandes perdent en intensité

La résistance allemande s’affaiblit sur la plupart des plages. Les commandos et parachutistes continuent de tenir les points stratégiques, facilitant ainsi l’avancée des troupes alliées.

18h00 à Omaha Beach les forces américaines maitrisent

À Omaha, la situation s’améliore pour les troupes américaines, qui établissent un poste de commandement provisoire pour coordonner les prochains objectifs.

18h00 - Minuit : Renforts massifs et premier bilan de la journée

18h30 la majorité des plages sous contrôle allié

Les plages sont désormais en grande partie sous contrôle allié, bien que les combats continuent dans certaines zones. Les premières évaluations de pertes humaines sont lourdes, mais la mission de débarquement est globalement réussie.

20h00 arrivée de nouveaux renforts par la mer

Les renforts continuent d’affluer depuis la mer, et l’opération de débarquement est officiellement une réussite stratégique. Les plages sont sécurisées et servent de points d’entrée pour des milliers de soldats.

23h00 les premiers chiffres de la 1ère journée

Les commandants alliés dressent un premier bilan de la journée. Bien que les pertes soient importantes, les objectifs principaux sont atteints, ouvrant la voie à l’invasion de l’Europe occidentale et à la libération de la France.

Une journée décisive pour la libération de la France

Le 6 juin 1944 restera dans les mémoires comme un jour de courage, de sacrifice et de détermination. En l'espace de vingt-quatre heures, les Alliés ont transformé les plages normandes en un front décisif, malgré les nombreux obstacles et pertes humaines. Cet événement historique marque le début de la fin de l’occupation nazie en Europe et symbolise l’esprit de solidarité des nations alliées. La libération de la France, enclenchée par ce Débarquement, se poursuivra jusqu’à la victoire finale en 1945

Le 6 juin 1944, date historique du Débarquement de Normandie, marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Parmi les milliers de soldats alliés débarquant sur les plages de Normandie, un groupe se distingue : les Commandos Kieffer. Ce commando de marins et soldats français, unique unité française engagée dans l’assaut initial, est dirigé par le commandant Philippe Kieffer. Leur mission, cruciale et périlleuse, les place en première ligne à Sword Beach, où leur courage et leur détermination resteront gravés dans l’histoire. Cet article revient sur leur formation, leur rôle dans le Débarquement et leur héritage.

La création des Commandos Kieffer

Philippe Kieffer : un homme de détermination

Philippe Kieffer, ancien banquier franco-américain, décide de rejoindre les Forces françaises libres dès 1940. Motivé par un fort patriotisme, il se donne pour mission de former une unité de soldats français au sein des forces britanniques d’élite. Sa persévérance et son courage permettent la création d’une unité de commandos spécifiquement français, connue sous le nom de Commandos Kieffer.

La formation des commandos français

Les volontaires recrutés pour cette mission s’entraînent dans des conditions extrêmes aux côtés des commandos britanniques en Écosse. Entraînements intensifs, maniement des armes et techniques de combat rapproché : les hommes de Kieffer sont formés pour devenir une unité d’élite, prête à intervenir dans des missions de haute intensité.

Le débarquement à Sword Beach

Les préparatifs de l’opération Overlord

L’opération Overlord, nom de code du Débarquement de Normandie, implique des mois de préparation et une coordination inédite des forces alliées. Le commando de Kieffer est affecté à Sword Beach, avec pour objectif d’ouvrir la voie aux troupes alliées en neutralisant les positions allemandes fortifiées.

L’assaut sur la plage : une bataille héroïque

Le matin du 6 juin 1944, les Commandos Kieffer débarquent sur Sword Beach sous un déluge de feu ennemi. Malgré les tirs allemands et les mines, les hommes avancent avec bravoure. Ils combattent avec acharnement pour s’emparer des positions ennemies, permettant ainsi aux troupes alliées de progresser dans les terres normandes.

Les moments forts et les héros de Sword Beach

Le combat pour Ouistreham

Les Commandos Kieffer sont parmi les premiers à atteindre Ouistreham, une ville stratégique. Ils mènent des attaques ciblées pour sécuriser la zone, neutralisant des positions fortifiées et libérant des quartiers cruciaux. Ce succès contribue à l’avancée des troupes alliées vers Caen, un objectif clé pour la libération de la Normandie.

Des hommes d’exception au courage sans faille

Chaque soldat du commando Kieffer incarne le courage et le sacrifice. Parmi eux, des figures héroïques se démarquent : Louis Brière de l’Isle, Maurice Chauvet, et d’autres dont la bravoure inspire les générations suivantes. Leurs actions décisives rappellent l’importance du rôle joué par les forces françaises dans le succès du Débarquement.

L’héritage des Commandos Kieffer

La reconnaissance des héros du 6 juin

Bien que souvent méconnus, les Commandos Kieffer obtiennent progressivement la reconnaissance de leur rôle historique. Leur contribution est saluée en France et à l’étranger, et leurs actions sont commémorées lors de chaque anniversaire du Débarquement, en hommage à leur courage.

L’impact des Commandos Kieffer sur les forces spéciales françaises

Les Commandos Kieffer ont posé les bases des futures unités de forces spéciales françaises. Leur esprit d’équipe, leur formation intense et leur engagement pour la liberté inspirent encore les unités d’élite actuelles. Le commando marine de Lorient, par exemple, est en partie inspiré de cet héritage.

Les premiers Français du Débarquement

L’histoire des Commandos Kieffer est celle d’une unité d’élite animée par un patriotisme indéfectible et un courage remarquable. Ces pionniers du Débarquement à Sword Beach ont non seulement contribué au succès de l’opération Overlord, mais aussi laissé un héritage durable dans l’histoire militaire française. Leur engagement rappelle que, au milieu des forces alliées, des Français ont combattu en première ligne pour la liberté et la paix en Europe. Aujourd’hui, leur mémoire est honorée, et leur exemple continue d’inspirer.

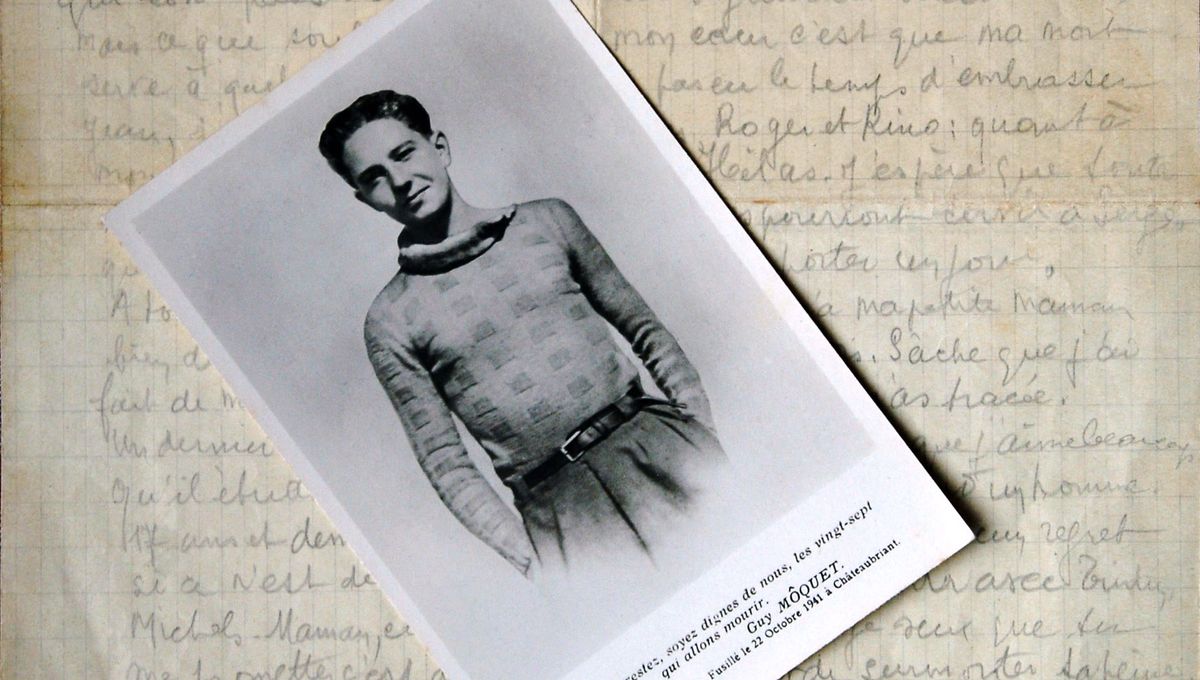

Le 22 octobre 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France sous occupation allemande est secouée par un événement tragique : l'exécution de 27 otages, dont le jeune résistant Guy Môquet, au camp de Châteaubriant. Ces exécutions, ordonnées par les autorités nazies en représailles à l'assassinat d'un officier allemand, symbolisent la brutalité de l'occupation et la répression impitoyable menée contre les résistants et ceux perçus comme une menace pour le régime. Cet article retrace cet épisode sombre de l’histoire, son contexte, et le rôle joué par Guy Môquet dans la mémoire collective française.

Le Contexte Historique de 1941

La France sous l'Occupation

En 1941, la France est divisée en deux zones après la signature de l'armistice avec l'Allemagne en juin 1940 : la zone occupée au nord, sous contrôle direct des nazis, et la zone libre au sud, dirigée par le régime de Vichy sous Philippe Pétain. L’occupant allemand impose un régime de terreur et de répression, et toute opposition est sévèrement punie.

La Résistance qui s'organise

Dès les premières semaines de l'Occupation, des mouvements de résistance se forment pour s’opposer aux nazis et au régime collaborateur de Vichy. Ces mouvements sont encore minoritaires en 1941, mais certains groupes communistes, gaullistes, ou socialistes, lancent des actions de sabotage et d’assassinats ciblés contre les forces d'occupation. C'est dans ce contexte que se déroule l'assassinat de Karl Hotz, un officier allemand à Nantes, qui déclenche la répression à Châteaubriant.

L'Assassinat de Karl Hotz et la Répression Nazi

L’assassinat de Karl Hotz

Le 20 octobre 1941, Karl Hotz, un officier de la Wehrmacht, est abattu par des résistants communistes à Nantes. Cet acte symbolique de résistance va entraîner une réaction d’une extrême violence de la part des autorités allemandes. Hitler ordonne de sévir en exécutant des otages français pour chaque soldat allemand tué.

La sélection des otages

En réponse à cet assassinat, le général Otto von Stülpnagel, commandant des troupes allemandes en France, décide de l’exécution de 50 otages en représailles. Parmi ces otages, 27 détenus politiques, communistes pour la plupart, internés au camp de Châteaubriant, sont sélectionnés pour être exécutés. Parmi eux figure un jeune homme de 17 ans, Guy Môquet, dont le nom deviendra plus tard un symbole de la résistance française.

Guy Môquet : Le Plus Jeune des Otages

Un jeune militant communiste

Né le 26 avril 1924 à Paris, Guy Môquet est le fils du député communiste Prosper Môquet, arrêté par le gouvernement de Vichy en raison de ses convictions politiques. Guy suit les traces de son père et devient rapidement militant communiste. En octobre 1940, à seulement 16 ans, il est arrêté par la police française pour avoir distribué des tracts appelant à la résistance contre l’occupant allemand.

L’arrestation et l’exécution

Incarcéré au camp de Châteaubriant, Guy Môquet est l'un des plus jeunes détenus politiques. Le 22 octobre 1941, il est fusillé aux côtés de 26 autres otages. Juste avant son exécution, il écrit une lettre à sa famille, devenue depuis un texte emblématique de la résistance française : « Je vais mourir ! Ce que je vous demande, vous surtout ma petite maman, c'est d'être courageuse et de surmonter votre peine. Je meurs sans peur... »

Les Exécutions de Châteaubriant et leur Impact

Un acte de terreur

Les exécutions du 22 octobre 1941 sont un exemple parmi d'autres de la politique de représailles menée par les nazis en Europe occupée. Elles visaient à dissuader les actes de résistance par une terreur implacable. À Nantes et à Châteaubriant, la population est choquée par la violence des exécutions et la jeunesse de certaines victimes comme Guy Môquet.

La réaction de la population et de la Résistance

Plutôt que de décourager la résistance, ces exécutions galvanisent les rangs des opposants à l’Occupation. De nombreux jeunes, touchés par la mort de Guy Môquet, rejoignent les mouvements clandestins. La lettre de Guy devient un symbole de la résistance pour les communistes, mais aussi pour de nombreux Français de tous horizons.

L'Héritage de Guy Môquet et des Otages

Guy Môquet, un symbole national

Après la guerre, Guy Môquet est élevé au rang de martyr de la Résistance. Sa lettre est lue dans les écoles françaises pour transmettre aux générations futures les valeurs de courage, de patriotisme et de résistance face à l'oppression. Bien que cette initiative ait été controversée au fil du temps, elle témoigne de l’importance de Môquet dans la mémoire collective française.

La commémoration des otages

Chaque année, des commémorations ont lieu à Châteaubriant pour honorer la mémoire des 27 otages. Leurs noms sont inscrits dans l’histoire comme ceux de héros qui, par leur mort, ont contribué à forger l’esprit de résistance qui mènera à la libération de la France en 1944.

Un Acte de Barbarie sous l'occupation Allemande

L’exécution des 27 otages de Châteaubriant, dont Guy Môquet, est l’un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale en France. Cet événement, marqué par la brutalité de l’occupant nazi, a cependant contribué à souder et à renforcer la Résistance, tout en laissant un héritage indélébile dans la mémoire nationale. Plus de 80 ans après, la figure de Guy Môquet et le sacrifice des otages continuent de symboliser la lutte pour la liberté et l’honneur face à la tyrannie.

Le 6 juin 1944, connu sous le nom de D-Day, marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale avec le débarquement des forces alliées en Normandie. Bien que les contributions des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada soient largement mises en avant, l'implication de la Pologne dans cette opération cruciale est souvent méconnue. Pourtant, les forces polonaises, exilées après l'invasion de leur pays en 1939, ont joué un rôle clé dans la libération de l'Europe, notamment à travers leur participation aux batailles de Normandie, à la reconquête des Pays-Bas, et à la campagne en Allemagne. Cet article met en lumière la bravoure et l'engagement de l'armée polonaise aux portes de l'Europe lors du D-Day et des opérations qui ont suivi.

La Pologne en Exil et l’Organisation de l’Armée Polonaise

L’Invasion de la Pologne : Une Nation en Exil

En septembre 1939, la Pologne est envahie par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique. Rapidement occupée, une partie de l’armée polonaise parvient à s’échapper vers l’Occident, où elle reconstitue ses forces sous la direction du gouvernement polonais en exil, basé à Londres.

La Création de l’Armée Polonaise de l’Ouest

L'armée polonaise en exil, composée de soldats ayant fui la Pologne, ainsi que de prisonniers libérés de l’Union soviétique après l’accord Sikorski-Maïski, se reforme pour combattre aux côtés des Alliés. Ces unités polonaises seront bientôt déployées sur plusieurs théâtres de guerre, y compris en Afrique du Nord et en Italie.

La Contribution Polonaise au Débarquement en Normandie

La 1re Division Blindée Polonaise : Unité d'Élite du D-Day

Sous le commandement du général Stanisław Maczek, la 1re division blindée polonaise participe activement à la bataille de Normandie après le débarquement initial du 6 juin 1944. Intégrée dans le 1er Corps canadien, cette unité d'élite est composée de vétérans polonais aguerris.

Le Rôle Polonais dans l’Opération Totalize

La 1re division blindée polonaise joue un rôle central dans l'Opération Totalize, lancée en août 1944. Cette offensive alliée, destinée à percer les lignes allemandes autour de Caen, voit les forces polonaises avancer rapidement vers Falaise, où elles contribuent à encercler les troupes allemandes.

La Poche de Falaise : Une Victoire Cruciale

La bataille de la Poche de Falaise, qui se déroule du 12 au 21 août 1944, est l’un des moments décisifs de la campagne de Normandie. La 1re division blindée polonaise se distingue par sa ténacité, parvenant à bloquer la retraite allemande et infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Cette victoire marque un point tournant pour les Alliés en France.

La Libération de l’Europe et la Poursuite des Combats

La Marche Vers les Pays-Bas : Les Forces Polonaises en Action

Après la libération de la Normandie, la 1re division blindée polonaise participe à l’avancée alliée à travers l'Europe de l’Ouest. En septembre 1944, elle est engagée dans la libération des Pays-Bas, notamment lors de la bataille d'Arnhem et la campagne de la Meuse.

La Bataille de Breda : La Libération de la Ville par les Polonais

Le 29 octobre 1944, la division du général Maczek entre dans la ville néerlandaise de Breda et la libère des forces d’occupation allemandes, sans subir de lourdes pertes civiles. Cet acte de libération héroïque renforce les liens entre les Néerlandais et les Polonais, qui demeurent forts à ce jour.

La Pologne Aux Portes de l’Allemagne

La Campagne en Allemagne : La Poursuite de la Victoire

En 1945, l'armée polonaise participe à l'invasion de l'Allemagne, apportant une contribution significative à la défaite finale du Troisième Reich. La division polonaise traverse le Rhin et avance vers le nord de l'Allemagne, libérant plusieurs villes et prenant part à l'encerclement de la poche de Wilhelmshaven.

L’Occupation de Wilhelmshaven : Un Dernier Triomphe

En avril 1945, la division polonaise joue un rôle majeur dans la capture de la ville portuaire de Wilhelmshaven, l’un des derniers bastions de la Kriegsmarine allemande. La reddition de la garnison allemande à la 1re division blindée polonaise symbolise la victoire finale de ces soldats exilés.

L’Héritage de l’Armée Polonaise en Occident

Un Sacrifice Méconnu

Malgré leur contribution essentielle à la libération de l’Europe, les soldats polonais exilés n’ont pas pu retourner dans une Pologne libre après la guerre, leur pays étant sous domination soviétique. Cette trahison politique par les Alliés laisse un goût amer pour ces vétérans, malgré leurs victoires sur le champ de bataille.

Le Souvenir des Héros Polonais en Europe

Le rôle de l'armée polonaise est aujourd'hui célébré à travers des monuments et des commémorations, notamment aux Pays-Bas et en France. La bravoure et le sacrifice de ces soldats sont reconnus comme des éléments essentiels à la libération de l'Europe occidentale.

La Pologne et la Seconde Guerre mondiale : Un Combat pour la Liberté

Pour la Pologne, la Seconde Guerre mondiale représente un combat non seulement contre l’occupation nazie, mais aussi contre l’impérialisme soviétique. L'armée polonaise en Occident reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationale, un rêve qui ne se concrétisera qu'avec la chute du communisme en 1989.

L’Héroïsme Oublié de l’Armée Polonaise

L’armée polonaise en exil a combattu avec un courage indomptable aux côtés des Alliés pour libérer l’Europe des forces de l’Axe. Bien que souvent négligée dans les récits historiques dominants, sa contribution au succès du D-Day et aux campagnes qui ont suivi est indéniable. Des plages de Normandie aux rues de Wilhelmshaven, les soldats polonais ont prouvé leur détermination à se battre pour une Europe libre, même si leur propre pays restait sous occupation. Leur héritage de bravoure et de sacrifice continue de résonner à travers les générations, symbolisant la quête inachevée de la liberté pour la Pologne.

La bataille de Verdun, qui s'est déroulée entre février et décembre 1916, est l'une des plus longues et des plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Ce combat acharné entre les armées françaises et allemandes est devenu un symbole du courage, de la résistance et de l'endurance des soldats français. Verdun n’est pas seulement une victoire militaire ; elle incarne la défense acharnée du territoire national et a donné naissance à des héros qui, par leur sacrifice et leur bravoure, ont marqué l’histoire de la France. Ce texte retrace le parcours des principaux acteurs de cette bataille, du général Philippe Pétain aux simples soldats, ces héros de Verdun qui ont forgé une légende.

Le Contexte Historique de la Bataille de Verdun

La Première Guerre mondiale : Un Conflit Mondial Dévastateur

En 1914, la guerre éclate en Europe, opposant les Alliés aux puissances centrales. Après deux années de combats acharnés sur le front occidental, l'impasse militaire pousse l'Allemagne à tenter une percée décisive à Verdun, un point stratégique sur le front français.

Verdun : Un Enjeu Stratégique pour la France et l'Allemagne

Verdun est une ville fortifiée, située sur la Meuse, qui détient une valeur symbolique et stratégique cruciale. Les Allemands, sous le commandement du général von Falkenhayn, espèrent saigner à blanc l'armée française en prenant la ville. Pour la France, Verdun devient un symbole national qu'il faut défendre à tout prix.

Le Général Philippe Pétain : Le Stratège de Verdun

L'Arrivée de Pétain à Verdun

En février 1916, après les premiers assauts allemands, Philippe Pétain est nommé à la tête des troupes françaises pour organiser la défense de Verdun. Contrairement à d'autres généraux, Pétain privilégie une approche défensive méthodique, cherchant à limiter les pertes humaines.

La Stratégie de Résistance de Pétain

Pétain réorganise les lignes françaises en créant un système de rotation des troupes, surnommé "la noria", pour permettre à ses soldats de se reposer après des combats intenses. Il est également responsable de la mise en place de la "Voie Sacrée", une route permettant le ravitaillement constant en hommes et en matériel. Ces décisions stratégiques s'avèrent essentielles pour tenir face à l'offensive allemande.

Le Commandement Humain et Respecté

Pétain est reconnu pour son approche humaine et pragmatique, proche de ses soldats. Il devient un héros aux yeux des troupes pour sa capacité à organiser une défense efficace tout en veillant à leur bien-être dans des conditions inhumaines.

Les Poilus : Les Soldats de Verdun

Le Quotidien des Soldats dans l'Enfer de Verdun

Les soldats français, surnommés les "poilus", subissent des conditions de combat extrêmes à Verdun. Entre les bombardements incessants, la boue, le froid et les tranchées, leur courage est mis à rude épreuve. La vie quotidienne dans les tranchées est marquée par la peur constante et la mort omniprésente.

La Bravoure et l'Endurance des Poilus

Malgré des conditions terrifiantes, les poilus se battent avec une détermination inébranlable. Nombre d’entre eux, bien que simples soldats, se distinguent par des actes de bravoure individuelle, souvent méconnus. Leur résistance face à la machine de guerre allemande fait d’eux les véritables héros de Verdun.

Les Unités de Légende

Parmi les régiments les plus célèbres de la bataille de Verdun, on compte les 151e et 164e régiments d’infanterie, qui ont défendu âprement les positions-clés comme le fort de Vaux ou le fort de Douaumont. Le sacrifice de ces unités a été essentiel pour tenir Verdun contre des attaques allemandes répétées.

Les Officiers de Verdun : Des Chefs dans la Tempête

Le Colonel Driant : Le Premier Héros de Verdun

L’un des premiers officiers à se distinguer lors de la bataille de Verdun est le colonel Émile Driant. Commandant deux bataillons de chasseurs à pied, il meurt héroïquement lors de l’assaut initial des Allemands, après avoir résisté farouchement dans le bois des Caures. Son sacrifice est devenu un symbole de la défense de Verdun.

Les Généraux Nivelle et Mangin : Les Successeurs de Pétain

Après le transfert de Pétain au commandement de l’ensemble du front, les généraux Robert Nivelle et Charles Mangin prennent la relève. Nivelle mène une contre-offensive en décembre 1916, permettant de reprendre des positions stratégiques. Mangin, surnommé "le boucher" pour ses tactiques offensives, joue un rôle clé dans les dernières phases de la bataille.

La Coordination et l’Exemplarité des Officiers

Les officiers de Verdun, malgré des ordres souvent contradictoires, parviennent à maintenir une défense cohérente. Leur capacité à motiver leurs hommes et à résister à des pressions énormes fait d’eux des héros de la bataille, dont les noms sont gravés dans la mémoire nationale.

La Fin de la Bataille et le Triomphe des Héros

Le Retournement de la Bataille

Après dix mois de combats, la bataille de Verdun prend fin en décembre 1916. Grâce à la ténacité des troupes françaises et aux erreurs de calcul allemandes, la ville ne tombe pas. Verdun est sauvé, au prix de centaines de milliers de vies.

Le Triomphe de la Résistance Française

La victoire française à Verdun devient un symbole de la résistance nationale face à l’envahisseur. Les soldats qui ont combattu à Verdun, les poilus, sont salués comme des héros. Le souvenir de Verdun reste gravé dans l’histoire comme une preuve de la résilience et du courage des soldats français.

Un Prix Héroïque, mais Terrible

Si la victoire est célébrée, elle n'efface pas le coût humain effroyable de la bataille. Plus de 300 000 hommes, français et allemands, sont morts sur le champ de bataille. Cette bataille héroïque a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective française, mais elle a aussi affirmé l'idée de sacrifice pour la patrie.

L'Héritage des Héros de Verdun

Verdun : Un Symbole de Mémoire Nationale

Aujourd'hui, Verdun est un lieu de mémoire, où des monuments comme l'ossuaire de Douaumont honorent la mémoire des soldats tombés. Chaque année, des commémorations rappellent le courage de ceux qui ont défendu la ville.

Les Héros de Verdun dans l'Histoire de France

Les héros de Verdun, qu'ils soient généraux ou simples soldats, ont laissé une empreinte durable dans l’histoire de France. Leur résistance face à l'adversité a contribué à forger l’identité nationale et à réaffirmer l’esprit de défense face à l’ennemi.

Le Devoir de Mémoire

Les leçons de Verdun, avec ses sacrifices et ses horreurs, sont un rappel constant des ravages de la guerre. Aujourd'hui, plus que jamais, le souvenir des héros de Verdun appelle à la paix et à la vigilance face aux menaces de guerre.

Des Héros Éternels dans l’Histoire de la France

Les héros de Verdun, qu'ils soient généraux comme Philippe Pétain ou simples poilus, ont écrit l'une des pages les plus importantes de l'histoire militaire française. Par leur bravoure, leur endurance et leur sacrifice, ils ont sauvé la France d'une défaite qui aurait pu changer le cours de la guerre. La bataille de Verdun reste un symbole de résistance nationale, et le souvenir de ses héros demeure gravé dans la mémoire collective française.

Philippe Pétain est une figure marquante de l'histoire de France, dont le parcours illustre la complexité et les contradictions d'une époque tourmentée. Considéré comme un héros national après la Première Guerre mondiale pour sa défense victorieuse lors de la bataille de Verdun, il jouissait d'une immense popularité. Pourtant, son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, en tant que chef de l'État français collaborant avec l'Allemagne nazie, a profondément terni son image. Le passage de Pétain du statut de sauveur de la patrie à celui de traître divise encore aujourd'hui. Cet article retrace le parcours de Philippe Pétain, de sa carrière militaire éclatante à sa chute politique et morale, pour comprendre comment il est devenu l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France.

Le Héros de Verdun

Les Premières Années de Philippe Pétain

Philippe Pétain naît en 1856 dans une famille paysanne du Pas-de-Calais. Après des études militaires à Saint-Cyr, il gravit les échelons de l'armée française avec prudence et rigueur, tout en adoptant une approche tactique qui allait plus tard se révéler décisive.

La Bataille de Verdun (1916)

Durant la Première Guerre mondiale, alors que la France est plongée dans le désespoir, Pétain se distingue comme le stratège qui sauve Verdun. Cette bataille, l'une des plus longues et des plus meurtrières du conflit, devient son chef-d'œuvre militaire. Sa devise "On ne passe pas" fait de lui un héros national. Il est perçu comme un général protecteur, soucieux du bien-être de ses soldats.

Une Consécration Nationale

Après la guerre, Pétain est érigé en symbole du patriotisme et du courage français. Il devient maréchal de France en 1918 et incarne la victoire de la France sur l’Allemagne, jouissant d'une réputation irréprochable auprès de la population.

L’Entre-Deux-Guerres et l’Appel à la Politique

Pétain dans les Années 1920 et 1930

Après la guerre, Pétain reste actif dans l'armée et participe à la reconstruction militaire de la France. Il est aussi nommé inspecteur général des armées. Durant les années 1930, il entre de plus en plus dans la sphère politique, même si son ambition reste modérée.

Un Héros en Quête de Rôle Politique

À la fin des années 1930, face à la montée des tensions internationales, Pétain est appelé à prendre des postes de responsabilité dans le gouvernement. En 1939, il est nommé ambassadeur en Espagne, puis devient brièvement ministre de la Guerre en 1940. Cependant, la débâcle de l'armée française face aux forces allemandes change son destin de manière radicale.

Le Régime de Vichy : Du Patriote au Collaborateur

La Défaite de 1940 et la Prise de Pouvoir

Après la défaite de la France en juin 1940 face à l'Allemagne nazie, le gouvernement français s'effondre. Pétain, alors perçu comme un sauveur potentiel, est appelé à la rescousse. Il signe l’armistice avec l’Allemagne le 22 juin 1940, mettant ainsi fin aux combats. En juillet 1940, il obtient les pleins pouvoirs et instaure le régime de Vichy.

La Politique de Collaboration

À la tête de l'État français, Pétain choisit de collaborer avec l'occupant nazi, pensant que cela permettrait de protéger la France de nouvelles destructions et de préserver une forme d'autonomie. Cette politique de collaboration se traduit par une répression des résistants, des déportations de Juifs, et une légitimation de la présence nazie sur le territoire français.

La "Révolution Nationale" et la Propagande

Sous le régime de Vichy, Pétain prône une "Révolution Nationale" fondée sur des valeurs conservatrices : "Travail, Famille, Patrie". Il tente de restaurer une France moralement et socialement régénérée, tout en justifiant son choix de collaboration comme un mal nécessaire pour le salut de la nation.

Le Déclin et la Fin de Pétain

L’Occupation Totale de la France

En novembre 1942, l'Allemagne envahit la zone libre, mettant fin à l'illusion d'une relative indépendance sous Pétain. Le régime de Vichy perd toute crédibilité et n'est plus qu'un outil des nazis. La collaboration devient encore plus étroite, et la France plonge dans le chaos de la guerre.

La Libération et l’Arrestation de Pétain