Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur 0

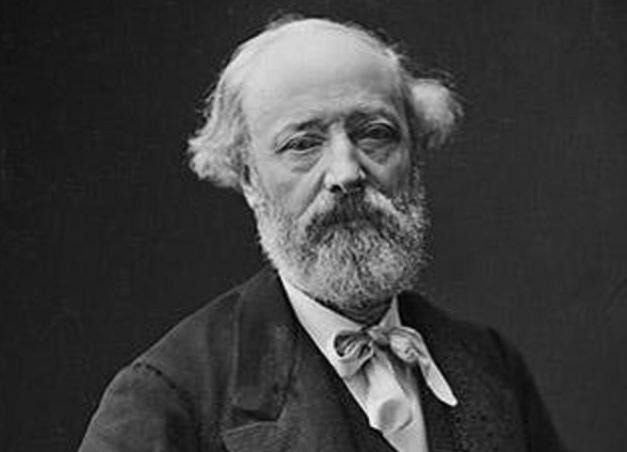

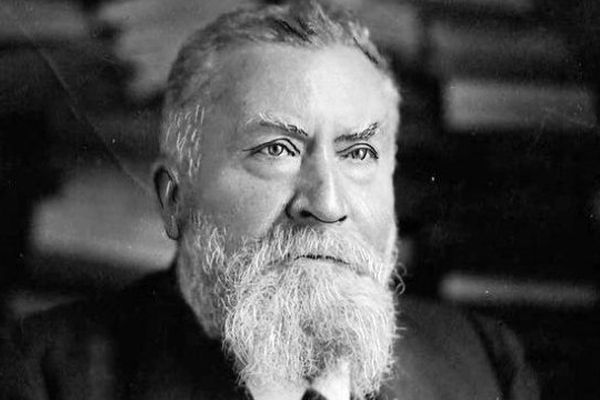

Le 17 septembre 1879, Eugène Viollet-le-Duc meurt à Lausanne, laissant derrière lui une œuvre immense d’architecte, de restaurateur, de théoricien et d’historien de l’art. Figure majeure du XIXe siècle, il redonne vie à l’architecture médiévale française, tout en suscitant débats et polémiques par ses restaurations audacieuses. Retour sur la vie et la mort d’un visionnaire qui transforma à jamais notre regard sur le patrimoine.

Eugène Viollet-le-Duc : un enfant de l’Empire passionné par l’histoire

Une jeunesse bercée par les arts

Né à Paris le 27 janvier 1814, Viollet-le-Duc grandit dans un milieu cultivé : son oncle est peintre, son père travaille au ministère de l’intérieur. Très tôt, il s’intéresse à l’architecture, mais refuse de suivre la voie classique de l’École des Beaux-Arts, jugée trop rigide. Il préfère apprendre sur le terrain, en visitant les églises romanes et gothiques de France.

C’est à l’âge de 26 ans, en 1840, qu’il reçoit sa première commande officielle : la restauration de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Ce sera le point de départ d’une longue carrière dédiée à la préservation — et à la transformation — du patrimoine médiéval.

Restaurer ou réinventer : la méthode Viollet-le-Duc

Une vision inédite de la restauration

Viollet-le-Duc ne se contente pas de consolider les ruines : il imagine les bâtiments tels qu’ils auraient pu ou dû être. Sa définition de la restauration est célèbre et révélatrice :

"Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné."

Cette conception, jugée audacieuse par certains, hérétique par d’autres, ouvre un débat toujours actuel sur la légitimité de la restauration patrimoniale.

Des chantiers emblématiques

Il dirige ou supervise une multitude de chantiers prestigieux :

-

Notre-Dame de Paris (1844-1864) : il rétablit les pinacles, les gargouilles, la flèche centrale (emblématique, détruite en 2019).

-

La cité de Carcassonne : il reconstitue les remparts, les toitures, les tours, souvent avec des matériaux ou styles extrapolés.

-

La Sainte-Chapelle, Amiens, Reims, Pierrefonds, Sens, Mont-Saint-Michel : partout, sa patte est reconnaissable.

Son style mêle rigueur archéologique et imagination créative, à mi-chemin entre l’historien et l’artiste.

Un théoricien et pédagogue hors pair

Le Dictionnaire raisonné de l’architecture française

Entre 1854 et 1868, Viollet-le-Duc publie un monumental Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, en 10 volumes. C’est un ouvrage de référence, richement illustré, où il détaille les techniques, les styles, les fonctions de l’architecture médiévale.

Il y développe une pensée structurée autour du principe de l’adéquation entre la forme et la fonction, et prône une architecture rationnelle. Il est un des premiers à penser l’architecture comme un système intellectuel, avant même qu’elle ne soit modernisée par le XXe siècle.

Une influence au-delà du Moyen Âge

Viollet-le-Duc ne se limite pas au passé : il imagine aussi l’avenir. Il s’intéresse au métal, aux structures, à l’usage de matériaux modernes. Il influence directement des architectes comme Gaudí, Perret ou Le Corbusier. Ce dernier dira de lui :

"Il a compris ce que c’était que la structure, bien avant les autres."

Une mort à Lausanne, loin des chantiers de France

Une fin discrète

Le 17 septembre 1879, à l’âge de 65 ans, Viollet-le-Duc meurt à Lausanne, en Suisse, où il s'était retiré pour raisons de santé. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale, mais aussi inachevée. Jusqu’à ses derniers jours, il rêvait encore d’architecture, d’un monde structuré, équilibré, harmonieux.

Il est enterré au cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne, bien que son cœur repose dans la tour du château de Pierrefonds, qu’il avait lui-même restauré.

Une reconnaissance progressive

À sa mort, il est autant admiré que contesté. Certains l’accusent d’avoir défiguré les monuments médiévaux en leur imposant une vision romantique. D’autres le célèbrent comme un génie protecteur du patrimoine.

Ce n’est qu’au XXe siècle que son œuvre est pleinement réévaluée, notamment par les architectes modernistes qui voient en lui un précurseur. Aujourd’hui, il est étudié dans les écoles du monde entier.

Une œuvre monumentale entre mémoire et invention

Un visionnaire du patrimoine

Sans Viollet-le-Duc, de nombreux monuments emblématiques de la France auraient sombré dans l’oubli ou la ruine. Il a redonné au patrimoine médiéval ses lettres de noblesse, dans une époque qui lui tournait encore souvent le dos.

Il a aussi défendu une approche scientifique de la construction, basée sur l’observation, la logique structurelle, et l’unité des matériaux. En ce sens, il a pavé la voie à l’architecture moderne, bien plus que ne le laissait penser son goût pour les ogives et les arcs-boutants.

Un style identifiable, une méthode contestée

Son œuvre soulève une question fondamentale : peut-on restaurer sans trahir ? Ses interventions ont parfois reconstruit des éléments qui n’avaient jamais existé tels quels. À Carcassonne, il dote les toitures de tuiles grises "à la nordique", choix encore critiqué aujourd’hui.

Mais c’est peut-être dans cette tension entre fidélité historique et vision créative que réside toute la richesse de son héritage.

Viollet-le-Duc : l’homme qui fit revivre les pierres du passé

Le 17 septembre 1879, la France perd l’un de ses plus grands architectes. Eugène Viollet-le-Duc laisse un héritage immense, à la croisée du génie artistique, de la rigueur scientifique et de l’imaginaire romantique. Il n’a pas simplement restauré des monuments : il a façonné la mémoire collective d’un pays en redonnant vie aux pierres muettes du Moyen Âge. Son œuvre continue de poser des questions essentielles sur la préservation, la vérité historique, et la beauté des formes.

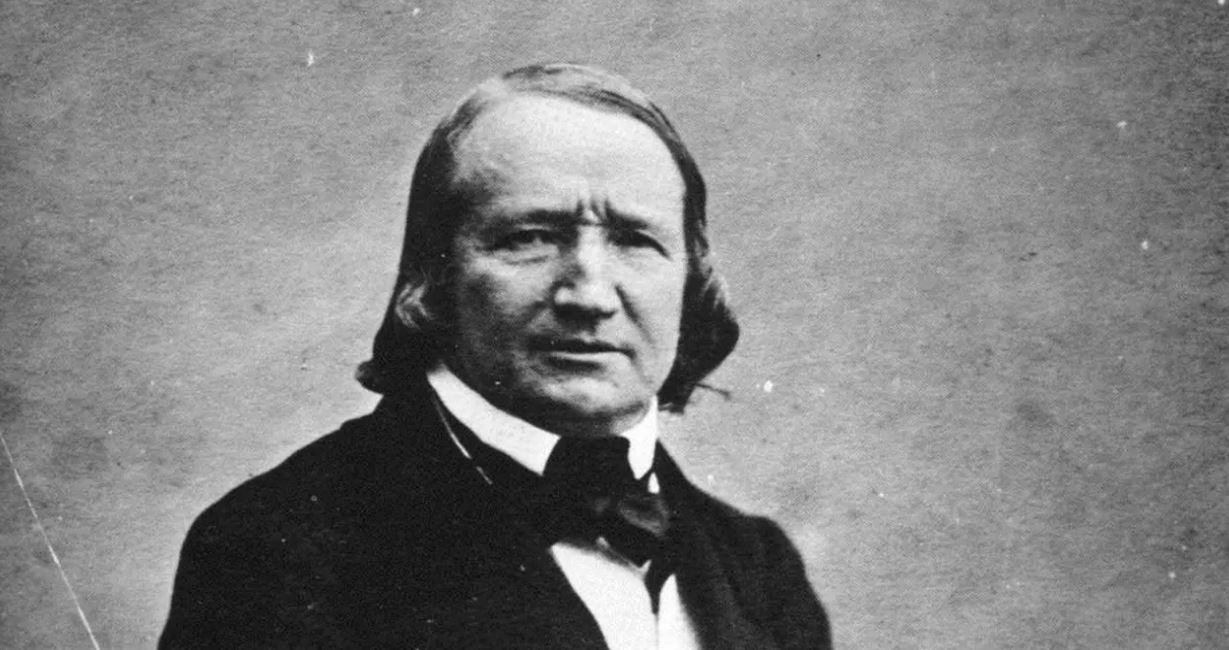

Le 17 septembre 1863, Alfred de Vigny s’éteint à Paris dans une relative discrétion, loin du tumulte littéraire de son époque. Poète, dramaturge, romancier, mais surtout penseur lucide et mélancolique, il incarne une figure singulière du romantisme français. Retour sur la vie et la mort d’un écrivain qui préférait le silence aux salons, et dont les vers résonnent encore comme des méditations profondes sur le destin humain.

Alfred de Vigny : un aristocrate lettré en quête de sens

Une jeunesse marquée par l’ordre et le désenchantement

Né le 27 mars 1797 à Loches, dans une famille aristocratique ruinée par la Révolution, Alfred de Vigny reçoit une éducation stricte et classique. Très tôt, il est fasciné par l’Histoire, la philosophie et la littérature. Militaire de carrière, il s'engage dans l’armée mais s’ennuie profondément dans une vie de garnison sans gloire.

C’est dans l’écriture qu’il trouve son véritable terrain d’expression. Influencé par Chateaubriand, mais plus pessimiste que Victor Hugo, il devient l’un des grands noms du romantisme français.

Il écrit dans son journal :

« J’ai le mal de l’idéal. »

Un pilier discret du romantisme français

Poète des âmes solitaires

Alfred de Vigny publie en 1822 Poèmes antiques et modernes, mais c’est surtout en 1829 qu’il marque durablement la poésie française avec Les Destinées, recueil posthume considéré comme son chef-d’œuvre. On y trouve La Mort du loup, poème emblématique dans lequel il célèbre la dignité silencieuse face à la souffrance :

"Gémir, pleurer, prier est également lâche.

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche..."

Dans ses poèmes, Vigny développe une philosophie de la résignation stoïcienne, du devoir silencieux et de la solitude du penseur face au monde.

Romancier et dramaturge en avance sur son temps

En 1826, il publie Cinq-Mars, roman historique pionnier en France, inspiré de la conspiration de ce nom contre Richelieu. L’ouvrage rencontre un grand succès et installe Vigny comme un écrivain à part.

Côté théâtre, Chatterton (1835), son drame le plus célèbre, met en scène un poète maudit écrasé par une société utilitariste. Il y dénonce déjà l’hostilité du monde moderne envers les artistes et les âmes sensibles.

Le retrait du monde : solitude et méditation

L’exil intérieur à La Charente

Dès les années 1840, Vigny se retire de la vie littéraire parisienne. Il s’installe à Angoulême, dans sa maison du Maine-Giraud, transformée en véritable havre de méditation. Il y mène une vie presque monacale, entre lectures, promenades et réflexion métaphysique.

Il rédige alors son Journal d’un poète, publié après sa mort, dans lequel il consigne ses pensées, ses désillusions politiques, ses doutes religieux et sa vision sombre de l’existence.

Il y écrit :

"Le silence est la vertu des forts."

Une rupture avec son époque

À rebours de ses contemporains plus engagés comme Hugo ou Lamartine, Vigny se détourne de la politique. Il reste à distance des révolutions de 1830 et 1848, qu’il juge trop passionnelles et éphémères. Pour lui, l’action collective est vaine, seul le stoïcisme individuel peut donner un sens à la vie.

Ce désengagement progressif contribue à le marginaliser sur la scène littéraire, bien qu’il soit élu à l’Académie française en 1845.

17 septembre 1863 : La fin d’un poète silencieux

Une mort dans la discrétion

Alfred de Vigny meurt à Paris le 17 septembre 1863, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer de l’estomac qu’il avait longtemps gardé secret. Fidèle à son image de poète stoïque, il affronte la maladie avec la même discrétion et la même gravité que les héros de ses poèmes.

Ses obsèques se déroulent dans une relative indifférence publique. Contrairement à Victor Hugo, qui aura des funérailles nationales, Vigny quitte ce monde dans un silence conforme à sa philosophie de vie.

Il repose désormais au cimetière de Montmartre à Paris.

Une postérité tardive mais profonde

Après sa mort, l’œuvre de Vigny connaît une forme de renaissance critique. Des philosophes comme Nietzsche ou Camus s’y intéressent pour sa vision de l’absurde, du devoir et de la dignité.

Son stoïcisme, sa profondeur morale et sa lucidité sur la condition humaine font de lui un penseur moderne. Ses vers, souvent appris par cœur dans les écoles de la IIIe République, marquent durablement la littérature française.

Un esprit libre et solitaire au cœur du XIXe siècle

Alfred de Vigny n’a jamais cherché la gloire ni les foules. Il a préféré la solitude, le silence et la rigueur morale. Sa mort le 17 septembre 1863 passe presque inaperçue, mais son œuvre, elle, continue de résonner avec force. Poète du devoir, romancier de la fatalité, penseur du tragique humain, il demeure une figure essentielle du romantisme français, à la fois fidèle à son siècle et étrangement contemporain.

Casimir, une créature née de l'imagination des années 1970

La télévision pour enfants en plein essor

Au début des années 1970, la télévision française commence à s’intéresser sérieusement à la programmation destinée aux plus jeunes. La pédagogie, l’éducation ludique et la créativité sont au cœur des préoccupations. ORTF (Office de Radiodiffusion-Télévision Française) cherche alors à produire une émission originale qui pourrait concurrencer les programmes anglo-saxons comme Sesame Street.

C’est dans ce contexte que naît L’Île aux Enfants, une émission à mi-chemin entre l’apprentissage, la comédie et le théâtre de marionnettes, imaginée par Christophe Izard, également créateur de Casimir.

Un monstre... pas si monstrueux !

Casimir est une créature fantasque, mi-dinosaure, mi-peluche géante, dotée d’un caractère jovial. Il vit sur l’île avec ses amis humains et marionnettes dans un monde utopique où l’imagination est reine. Ce monstre orange ne fait peur à personne : bien au contraire, il incarne l’ami idéal des enfants. Son trait de caractère principal ? La gentillesse.

Il raffole du fameux "gloubi-boulga", un plat fictif aussi absurde que drôle, devenu culte. Casimir symbolise une certaine douceur éducative des années 70.

16 septembre 1974 : une première apparition historique sur les écrans français

Une première diffusion marquante

Le 16 septembre 1974, L’Île aux Enfants est diffusée pour la première fois sur FR3, avec la toute première apparition de Casimir. Le générique résonne alors dans les foyers avec cette voix enfantine chantant :

"Bonjour les enfants, vous allez bien ? Bienvenue sur l'île aux enfants !"

Le succès est immédiat. Casimir apparaît avec son sourire, ses gros yeux bienveillants et ses maladresses touchantes. Il parle aux enfants comme un ami, joue avec eux, partage ses peurs et ses découvertes. Les lettres de téléspectateurs affluent rapidement, et le personnage s’impose comme une figure incontournable de la télévision jeunesse.

Un acteur dans le costume : Yves Brunier

Le personnage de Casimir est incarné par Yves Brunier, comédien et mime, qui prête son corps et sa voix au gentil monstre. Sa gestuelle, ses intonations de voix et son investissement donnent toute la dimension humaine et attachante à Casimir.

Brunier dira plus tard :

"Casimir, c’est un peu l’enfant que nous avons tous été."

Une émission culte pour toute une génération

Un décor utopique et coloré

L’Île aux Enfants propose un univers doux, sans violence, aux décors pastel, où tout semble possible. Les personnages – Léonard le Renard, Monsieur du Snob, Hippolyte, François – évoluent dans des saynètes pédagogiques ou humoristiques, favorisant l'imagination, la tolérance et l’apprentissage.

Casimir y joue un rôle central, souvent en train de faire des bêtises ou d’apprendre de ses erreurs, comme le ferait un enfant. L’identification est totale, et les enfants se reconnaissent dans ses aventures quotidiennes.

L’éducation par le jeu et l’émotion

L’émission aborde des sujets variés : les émotions, le partage, la différence, l’environnement, la politesse. Le tout dans un ton bienveillant, loin des contenus moralisateurs. Casimir devient un outil pédagogique pour les enseignants et parents, en plus d’être un compagnon de télévision pour les enfants.

De nombreuses écoles diffusent des extraits de l’émission dans les classes, et des livres, disques et produits dérivés fleurissent dans les rayons jeunesse.

Un phénomène culturel des années 70 et 80

Une longévité exceptionnelle

L’Île aux Enfants est diffusée jusqu’en 1982, mais Casimir continue à vivre à travers plusieurs déclinaisons comme Le Village dans les Nuages ou des apparitions ponctuelles dans des émissions et événements.

À son apogée, Casimir attire plus de 2 millions de téléspectateurs quotidiens. Il devient une star des cours de récréation, et son image orne les cartables, les posters, les autocollants. À la fin des années 70, il devient même une mascotte de certaines campagnes de prévention et de santé publique.

Une empreinte indélébile dans la culture populaire

Casimir reste, pour beaucoup, un symbole d’une époque douce et insouciante. Il est régulièrement cité dans des documentaires sur la télévision française, et des hommages lui sont rendus dans des émissions comme Les Enfants de la Télé. En 2014, pour ses 40 ans, plusieurs chaînes lui consacrent des rétrospectives.

Des générations d’adultes gardent une tendresse particulière pour ce monstre pas comme les autres, symbole de leur enfance.

Casimir aujourd’hui : toujours vivant dans les cœurs

Une icône transgénérationnelle

Malgré l’arrêt de l’émission, Casimir n’a jamais totalement disparu. Il dispose aujourd’hui d’un site officiel, d’une présence sur les réseaux sociaux, et participe à des événements culturels ou nostalgiques.

De nombreuses initiatives pédagogiques font revivre le personnage auprès des plus jeunes, parfois même avec des spectacles ou interventions en milieu scolaire. Des livres jeunesse rééditent ses aventures et font découvrir aux enfants d’aujourd’hui l’univers de L’Île aux Enfants.

Un ambassadeur de la bienveillance

Casimir est devenu, malgré lui, une forme d’ambassadeur des valeurs de bienveillance, d’amitié et de respect. Dans un monde médiatique souvent bruyant et hyperactif, son souvenir agit comme une madeleine de Proust pour beaucoup d’adultes. Le gloubi-boulga, ses maladresses, ses rires sont autant de clins d’œil à une époque que l’on regarde avec affection.

Casimir : le monstre orange qui a conquis des millions d’enfants

Le 16 septembre 1974, la télévision française ouvrait une page joyeuse de son histoire en donnant vie à Casimir. Ce drôle de monstre orange, loin des créatures effrayantes, a offert aux enfants un espace d’expression, de jeu et d’émotion, dans un monde imaginaire où tout était permis. Son succès fulgurant, sa longévité et l’attachement qu’il suscite encore aujourd’hui en font une véritable légende de la culture populaire française.

Le 16 septembre 1936, l’un des plus célèbres navires de la marine scientifique française, le Pourquoi Pas ?, sombre au large des côtes islandaises dans une tempête dévastatrice. Ce drame entraîne la disparition du commandant Charcot, figure emblématique de l'exploration polaire. Retour sur une catastrophe maritime qui a marqué l’histoire scientifique et maritime française.

Le Pourquoi Pas ? : un navire de légende

Une naissance au service de la science et de l'exploration

Le Pourquoi Pas ? IV est le quatrième navire d'une série portant ce nom, construit à l’arsenal de Saint-Malo en 1908 à l'initiative de Jean-Baptiste Charcot. Il s’agit d’un trois-mâts barque, conçu pour les missions d’exploration polaire et d’observation scientifique. Doté d’un moteur auxiliaire de 450 chevaux, il combine la tradition de la voile et la modernité mécanique.

Charcot, fils de l’éminent neurologue Jean-Martin Charcot, s’est détourné de la médecine pour se consacrer à la mer. Passionné d’exploration, il a mené de nombreuses expéditions en Antarctique et dans l’Arctique. Le Pourquoi Pas ? devient rapidement un symbole de la recherche française en milieux extrêmes.

Un palmarès d’explorations prestigieuses

Le navire réalise plusieurs missions majeures, notamment :

-

Une expédition scientifique en Antarctique entre 1908 et 1910.

-

Des campagnes océanographiques en Atlantique Nord.

-

Des missions hydrographiques pour la Marine nationale.

-

Des relevés topographiques en Islande.

Jean-Baptiste Charcot n’était pas seulement un explorateur ; c’était aussi un savant, un homme rigoureux, admiré par ses pairs. Il disait :

"Il faut toujours aller plus loin, c’est ce qui fait avancer la science."

La mission de 1936 : un dernier voyage au service de la science

Un objectif islandais

En 1936, Jean-Baptiste Charcot, alors âgé de 69 ans, repart pour une mission scientifique en Islande, pays qu’il connaît bien. Il s’agit d’y effectuer des relevés hydrographiques, météorologiques et océanographiques. L'équipage compte 40 hommes, dont des scientifiques, des marins, des officiers et des techniciens.

La mission se déroule sans incident majeur, jusqu’à la veille du retour vers la France.

16 septembre 1936 : la tempête fatale

Une météo défavorable et des décisions cruciales

Le Pourquoi Pas ? appareille de Reykjavik dans la nuit du 15 au 16 septembre 1936. La météo annonce une tempête, mais Charcot, pressé de rentrer, prend le risque de mettre le cap sur Saint-Malo. Vers 5 heures du matin, le navire est pris dans une violente tempête au large de la côte sud de l’Islande, près de Borgarfjörður.

Les vents atteignent plus de 120 km/h, et la mer est déchaînée. Le navire ne parvient pas à tenir le cap. Il est projeté contre les rochers et se brise rapidement sous les assauts des vagues.

Le bilan : un seul survivant

Sur les 41 hommes à bord, un seul survit : le quartier-maître Eugène Gonidec. Gravement blessé, il est recueilli par des pêcheurs islandais au matin. Il témoigne plus tard des derniers instants du navire, de la bravoure des marins, et du calme impressionnant de Charcot, qui aurait dit avant de couler :

"Adieu, mes enfants, à bientôt là-haut."

Charcot et son équipage sont portés disparus. Leurs corps, pour la plupart, ne seront jamais retrouvés.

Une onde de choc en France et dans le monde

Une nation en deuil

La nouvelle du naufrage provoque une onde de choc en France. Jean-Baptiste Charcot était une figure respectée, presque mythique. Le président de la République Albert Lebrun rend hommage à un "grand serviteur de la science et de la patrie". Des cérémonies sont organisées dans tout le pays. Une plaque commémorative est apposée à l’École de médecine navale de Rochefort.

Le naufrage du Pourquoi Pas ? marque la fin d’une époque héroïque de l’exploration scientifique française par la mer.

L’Islande se souvient aussi

En Islande, l’émotion est vive. Les habitants de Borgarnes, proches du lieu du naufrage, rendent hommage aux marins disparus. Une stèle commémorative est installée en 1956 à l’endroit du drame. Encore aujourd’hui, les Islandais honorent la mémoire de Charcot comme un "ami du Nord".

L’héritage de Charcot et du Pourquoi Pas ?

Une figure fondatrice de l'exploration scientifique française

Charcot laisse un héritage immense. Il a contribué à la cartographie de régions encore inconnues à l’époque, et ses travaux scientifiques sont toujours utilisés. Il a aussi inspiré une génération d’océanographes et d’explorateurs français, dont Paul-Émile Victor.

Son navire, le Pourquoi Pas ?, reste un symbole de courage, de persévérance et de rigueur scientifique. Il a ouvert la voie à d'autres bâtiments portant le même nom, jusqu’au Pourquoi Pas ? actuel, navire océanographique moderne lancé en 2005.

Une mémoire entretenue

En France, plusieurs rues, écoles et navires portent le nom de Charcot. Des expositions lui sont consacrées dans les musées maritimes, et son journal de bord est un témoignage poignant sur l’état d’esprit d’un explorateur du XXe siècle.

Un timbre à son effigie a été émis en 1982. Et chaque année, le 16 septembre, les hommages se multiplient pour se souvenir de cet homme qui disait :

"Pourquoi pas tenter l’impossible, si c’est pour faire avancer la connaissance ?"

Une tragédie qui forgea la légende de la science maritime française

Le naufrage du Pourquoi Pas ? n’a pas seulement coûté la vie à Jean-Baptiste Charcot et à son équipage : il a marqué l’imaginaire collectif comme une fin tragique mais héroïque. Ce drame scelle la légende d’un homme qui, jusqu’à la fin, a mis la science au-dessus de sa propre vie. Il reste une source d’inspiration pour les explorateurs, les marins, et tous ceux qui rêvent de percer les mystères de l’océan.

Le 15 septembre 2023 marque la disparition de l’un des artistes les plus iconiques du XXe et XXIe siècle : Fernando Botero. Le peintre et sculpteur colombien s’est éteint à l’âge de 91 ans, laissant derrière lui une œuvre unique, immédiatement reconnaissable par son style singulier fait de volumes généreux et de personnages aux proportions exagérées. Retour sur la vie, l'œuvre et l'héritage d’un géant de l’art contemporain.

Un artiste né au cœur de la Colombie

Fernando Botero naît à Medellín, en Colombie, le 19 avril 1932, dans une famille modeste. Orphelin de père dès l’âge de quatre ans, il est élevé par sa mère et son oncle, dans une ville encore peu marquée par la scène artistique. Sa première passion fut la tauromachie, qu’il abandonnera très vite pour se consacrer au dessin. À 16 ans, il expose pour la première fois à Medellín.

Inspiré à ses débuts par l'art colonial espagnol, Botero développe rapidement un goût pour les formes pleines, nourri par ses découvertes artistiques lors de voyages au Mexique, en Espagne, puis à Florence, où il étudie les maîtres de la Renaissance italienne.

Le style Botero : un langage visuel unique

Ce qui distingue immédiatement Botero de ses contemporains, c’est son style figuratif, surnommé par certains le "Boterisme". Les personnages, animaux et objets qu’il peint ou sculpte semblent tous "gonflés" ou "dilatés", mais pas dans un but comique. Pour Botero, il s’agissait avant tout d’une exploration du volume.

« Je n’ai jamais peint des gens gros. J’ai peint le volume. » – Fernando Botero

Cette esthétique particulière se retrouve aussi bien dans ses peintures que dans ses sculptures monumentales exposées à travers le monde, notamment à New York, Paris, Madrid, Caracas, ou encore Bogotá.

Un engagement politique discret mais puissant

Si l'œuvre de Botero semble joyeuse au premier abord, elle n’en est pas moins empreinte de critiques sociales et politiques. Dans les années 2000, il crée une série de peintures dénonçant les tortures à la prison d'Abou Ghraib, en Irak, par les forces américaines. Cette série, très éloignée de ses œuvres plus légères, montre à quel point Botero savait utiliser son art pour dénoncer les abus de pouvoir.

Il a également représenté la violence en Colombie, marquée par le trafic de drogue, les guérillas, et les tensions sociales. Son tableau "La mort de Pablo Escobar", ou encore "Massacre en Colombie", témoignent de cette dimension engagée de son œuvre.

Une reconnaissance internationale

Fernando Botero est l’un des rares artistes latino-américains à avoir obtenu une reconnaissance mondiale de son vivant. Il a exposé dans les plus grands musées et galeries : le Louvre, le Musée d'Art Moderne de New York (MoMA), ou encore le Centre Pompidou à Paris. Ses sculptures monumentales ornent les places publiques de grandes capitales.

En 2000, il a fait don de plus de 200 œuvres à la ville de Bogotá, sa contribution majeure à la promotion de l'art en Colombie. Ce geste a permis l’ouverture du Musée Botero à Bogotá, un espace gratuit dédié à ses œuvres et à celles de maîtres comme Picasso, Renoir ou Monet.

Une œuvre accessible et populaire

Contrairement à de nombreux artistes contemporains parfois jugés hermétiques, l’œuvre de Botero a toujours été accessible au grand public. Son art touche par sa simplicité visuelle, sa tendresse et sa résonance universelle.

Il a su capturer avec humour et poésie des scènes du quotidien latino-américain : les familles, les musiciens, les religieux, les danseurs… Son œuvre est empreinte d’une profonde humanité qui séduit autant les amateurs d’art que les néophytes.

Les dernières années d’un géant

Fernando Botero a continué à créer jusqu’à un âge avancé. Même après la perte de sa femme, la peintre grecque Sophia Vari en mai 2023, il a poursuivi son travail. Affaibli par une pneumonie, il décède le 15 septembre 2023 à Monaco, où il résidait depuis plusieurs années.

Son décès a provoqué une vague d’hommages à travers le monde, notamment en Colombie, où trois jours de deuil national ont été décrétés. Le président colombien Gustavo Petro a salué "l'artiste le plus important de l’histoire du pays".

Un héritage artistique colossal

Botero laisse une empreinte indélébile dans l’histoire de l’art moderne. Son style, facilement identifiable, a influencé de nombreux artistes contemporains. Il a redonné ses lettres de noblesse à la figure humaine dans un monde de plus en plus dominé par l’abstraction et les installations numériques.

Au-delà de son style, c’est son approche profondément humaine de l’art qui perdurera. Son œuvre continuera d’être étudiée, exposée, admirée, et aimée.

L’éternité aux formes pleines

La mort de Fernando Botero n’est pas la fin d’un style, mais le prolongement d’un regard unique sur le monde, généreux, sensible et plein d’humour. Son œuvre survit dans les musées, les places publiques, les livres, et surtout dans les cœurs de ceux qui ont été touchés par sa vision du monde. Un artiste est mort, mais son univers, lui, est plus vivant que jamais.

Le 8 septembre 2022, le Royaume-Uni et le monde entier ont été secoués par l’annonce de la mort de la Reine Elizabeth II. Cette disparition marque la fin d’un règne historique de plus de 70 ans, le plus long de toute l’histoire de la monarchie britannique. Retour sur cet événement mondial, ses répercussions et l’héritage laissé par une souveraine emblématique.

La fin d’une ère : la mort d’Elizabeth II

Une annonce officielle chargée d’émotion

C’est à 18h30 (heure de Londres) que Buckingham Palace publie un communiqué officiel annonçant la mort de la Reine Elizabeth II, survenue dans sa résidence écossaise de Balmoral. Les mots choisis sont simples mais solennels :

"La Reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi."

L’annonce a immédiatement déclenché un immense émoi, non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. Des foules se sont spontanément rassemblées devant Buckingham Palace, dans un silence lourd de tristesse.

Une santé fragile depuis plusieurs mois

Depuis le décès de son époux, le Prince Philip, en avril 2021, la Reine Elizabeth II avait vu sa santé décliner. Plusieurs apparitions publiques avaient été annulées, notamment à cause de problèmes de mobilité. La dernière photo officielle de la Reine, prise deux jours avant sa mort, la montrait accueillant Liz Truss, nouvelle Première ministre, avec un sourire fatigué mais toujours digne.

Une souveraine au règne historique

70 ans de règne : une longévité inégalée

Couronnée le 2 juin 1953, Elizabeth II a régné sur le Royaume-Uni et les nations du Commonwealth pendant plus de 70 ans. Elle a vu passer 15 Premiers ministres britanniques, de Winston Churchill à Liz Truss, ainsi que d’innombrables dirigeants internationaux.

Son règne a traversé les grandes mutations du XXe et du XXIe siècle : la décolonisation, la guerre froide, la mondialisation, le Brexit, et la pandémie de Covid-19. Elle est restée un pilier de stabilité dans un monde en constante évolution.

Une figure d’unité et de devoir

Le sens du devoir et la neutralité politique de la Reine ont façonné son image dans le monde. Elle a su incarner la continuité et la dignité de l'institution monarchique, en restant éloignée des scandales qui ont parfois ébranlé sa famille.

Célèbre pour son calme, son humour discret et sa maîtrise des symboles, Elizabeth II a déclaré lors de son 21e anniversaire :

"Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service."

Une réaction mondiale à la hauteur de l’événement

Un deuil national et international

Dès l’annonce de sa mort, une période de deuil national de dix jours a été décrétée au Royaume-Uni. Les drapeaux ont été mis en berne, les cloches ont sonné dans tout le pays, et des cérémonies religieuses ont eu lieu dans les cathédrales.

Des chefs d’État du monde entier ont salué la mémoire de la Reine. Le président français Emmanuel Macron l’a décrite comme :

"Une Reine de cœur qui a marqué son siècle à jamais."

Des hommages ont également été rendus au Canada, en Australie, en Inde et dans tous les pays du Commonwealth.

Un cérémonial funéraire millimétré

Le décès de la Reine Elizabeth II a déclenché l’opération "London Bridge", un plan funéraire minutieusement préparé depuis des décennies. Son cercueil a d’abord été transporté à Édimbourg, puis à Londres où il a reposé en chapelle ardente à Westminster Hall.

Le 19 septembre 2022, des funérailles d’État ont été organisées à l’abbaye de Westminster. L’événement a été suivi par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Une procession militaire d’une rare ampleur a accompagné la souveraine jusqu’à sa dernière demeure, la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où elle repose désormais aux côtés du Prince Philip.

Le début d’un nouveau règne : Charles III

Une succession sans surprise

Le fils aîné d’Elizabeth II, Charles, est immédiatement devenu roi sous le nom de Charles III. Âgé de 73 ans, il est devenu le monarque le plus âgé à accéder au trône dans l’histoire du Royaume-Uni.

Son accession a été proclamée officiellement par le Conseil d’Accession le 10 septembre 2022. Dans son premier discours en tant que roi, Charles III a rendu un hommage ému à sa mère :

"Ma chère maman, alors que tu entames ton dernier grand voyage pour retrouver mon cher papa, je veux simplement te dire ceci : merci."

Un avenir incertain pour la monarchie

Charles III hérite d’une monarchie admirée, mais aussi critiquée. Les débats sur la légitimité de la monarchie se ravivent, notamment dans les pays du Commonwealth comme la Jamaïque ou l’Australie. Le nouveau roi devra conjuguer tradition et modernité pour faire perdurer l’institution monarchique dans un monde en mutation.

L’héritage d’Elizabeth II : une souveraine intemporelle

Une image gravée dans l’histoire

Elizabeth II restera l’un des personnages les plus marquants du XXe siècle. Son portrait figure sur les monnaies, les timbres, et dans les mémoires de plusieurs générations.

À travers ses discours rassurants pendant les crises, ses visites diplomatiques et ses gestes symboliques, elle a incarné une forme de royauté rare, faite de retenue, de service et de constance.

Une inspiration mondiale

Même au-delà des frontières du Royaume-Uni, Elizabeth II symbolise un idéal d'engagement et de stabilité. Son règne a inspiré des leaders, des artistes et des citoyens ordinaires. Elle a su transcender les critiques par son comportement exemplaire, et marquer l’Histoire non par le pouvoir, mais par l’influence silencieuse de la constance.

Une page d’histoire se tourne, une légende demeure

Le 8 septembre 2022 restera gravé comme le jour où le monde a dit adieu à une Reine, mais aussi à une époque. La disparition d’Elizabeth II clôt une parenthèse historique où la monarchie britannique a su s’adapter sans jamais se renier. En dépit des défis à venir, son souvenir demeurera une référence pour les générations futures.

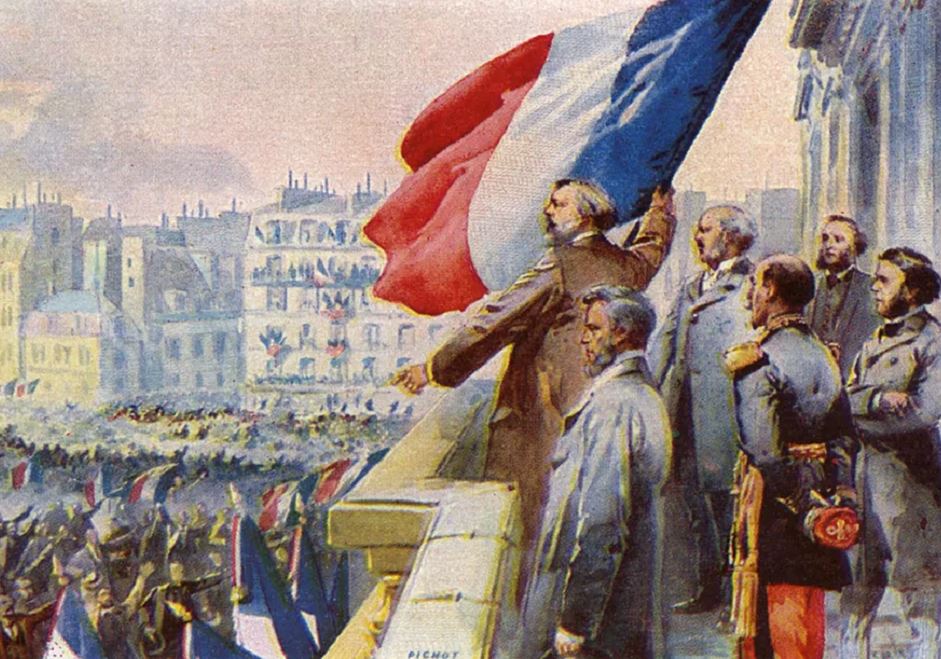

Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris, après la défaite humiliante de Napoléon III face aux Prussiens à Sedan. Cet événement marque la fin du Second Empire et le retour d’un régime républicain qui, malgré les soubresauts de l’histoire, s’ancrera durablement en France. Une journée décisive pour la démocratie française, entre chaos militaire, agitation populaire et volonté politique.

Naissance de la Troisième République

La guerre franco-prussienne et la chute de l’Empire

L’année 1870 s’ouvre sous tension. La France, dirigée par Napoléon III, entre en guerre contre la Prusse le 19 juillet. Ce conflit, motivé par une diplomatie maladroite et le désir d’enrayer la montée en puissance allemande, se révèle désastreux pour l’armée française. En quelques semaines, les défaites s’enchaînent, culminant avec la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870.

La nouvelle de cette reddition, vécue comme une trahison nationale, provoque une onde de choc dans tout le pays. À Paris, la colère populaire éclate. Le régime impérial est discrédité. L’heure est venue pour les républicains d’agir.

Une journée de soulèvement populaire à Paris

Le 4 septembre au matin, la foule se masse sur la Place de la Concorde, puis converge vers le Palais Bourbon, siège du Corps législatif. Elle exige la déchéance de l’Empereur et la proclamation immédiate de la République.

Sous la pression, les députés républicains prennent les devants. Parmi eux, Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Favre ou encore Henri Rochefort, tous figures majeures de l’opposition au régime impérial. Ils se rendent à l’Hôtel de Ville de Paris, symbole de la démocratie depuis la Révolution française.

Dans l’après-midi, Léon Gambetta proclame solennellement la République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville, devant une foule immense et en liesse. C’est la naissance officielle de la Troisième République, sans violence ni bain de sang, mais dans une urgence absolue.

La formation du Gouvernement de la Défense nationale

Dans la foulée de la proclamation, un Gouvernement provisoire, baptisé Gouvernement de la Défense nationale, est mis en place. Il est chargé de poursuivre la guerre contre la Prusse, de défendre Paris et d’assurer la continuité de l’État.

Ce gouvernement est composé majoritairement de républicains modérés. Il inclut des personnalités comme Jules Favre (Affaires étrangères), Adolphe Crémieux (Justice) ou Ernest Picard (Intérieur), sous la présidence du général Louis-Jules Trochu.

Mais si la République est proclamée, elle ne repose encore sur aucune légitimité électorale. Il faudra attendre les élections de février 1871 pour qu’une Assemblée nationale soit élue — majoritairement monarchiste dans un premier temps.

La République proclamée, mais pas encore consolidée

Le 4 septembre 1870 ne marque pas seulement un changement de régime, mais aussi le début d’une nouvelle instabilité politique. Le Gouvernement de la Défense nationale doit affronter une situation dramatique : Paris est assiégé, la province est désorganisée, et la menace prussienne s’intensifie.

Gambetta, depuis Tours puis Bordeaux, tente d’organiser une résistance en province. Il s'envole même en ballon depuis Paris assiégé pour rallier les armées du sud. Malgré son énergie, la situation militaire reste désespérée. Le 28 janvier 1871, Paris capitule. Le traité de paix signé à Francfort en mai consacre la perte de l’Alsace et de la Moselle, un choc national.

Malgré ces débuts chaotiques, la République résiste. Elle surmonte la Commune de Paris (mars-mai 1871), les tentatives de restauration monarchique, et s'impose durablement à partir de 1875 avec l'adoption des lois constitutionnelles.

Anecdote : la proclamation improvisée d’une République attendue

Contrairement à 1848, où la Seconde République avait été proclamée après un soulèvement violent, la proclamation du 4 septembre 1870 se déroule sans effusion de sang. La foule ne cherche pas la vengeance, mais la restauration d’un idéal démocratique. Les drapeaux tricolores remplacent les aigles impériaux, et la Marseillaise résonne à nouveau dans Paris.

Une phrase célèbre de Victor Hugo, républicain de la première heure, illustre l’esprit du moment :

« La République est déclarée. Elle a été reçue avec une explosion d’enthousiasme. »

Un événement marquant dans la longue marche vers la démocratie

Le rétablissement de la République en 1870 est un moment-clé de l’histoire de France. Il marque la troisième tentative républicaine après celles de 1792 et de 1848, et cette fois-ci, elle s’inscrira dans la durée.

Ce régime va devenir le socle de la vie politique française, en dépit des crises (Affaire Dreyfus, Première Guerre mondiale, montée des extrêmes). Il jettera les bases des libertés fondamentales, de la laïcité et du suffrage universel.

La République surgit des ruines de l’Empire

Le 4 septembre 1870, la France bascule dans un nouveau chapitre de son histoire. Dans un moment de crise nationale, alors que l’Empire s’effondre sous les coups de la Prusse, le peuple et ses représentants proclament une République qui saura, malgré les épreuves, s’ancrer durablement dans le paysage politique français.

De cette journée est née une institution qui, bien que contestée et parfois mise à mal, est devenue le pilier de la démocratie française moderne. La Troisième République, issue de la défaite, incarne un espoir : celui d’un peuple qui choisit la liberté et la souveraineté populaire au cœur du chaos.

Lien Wikipédia pertinent :

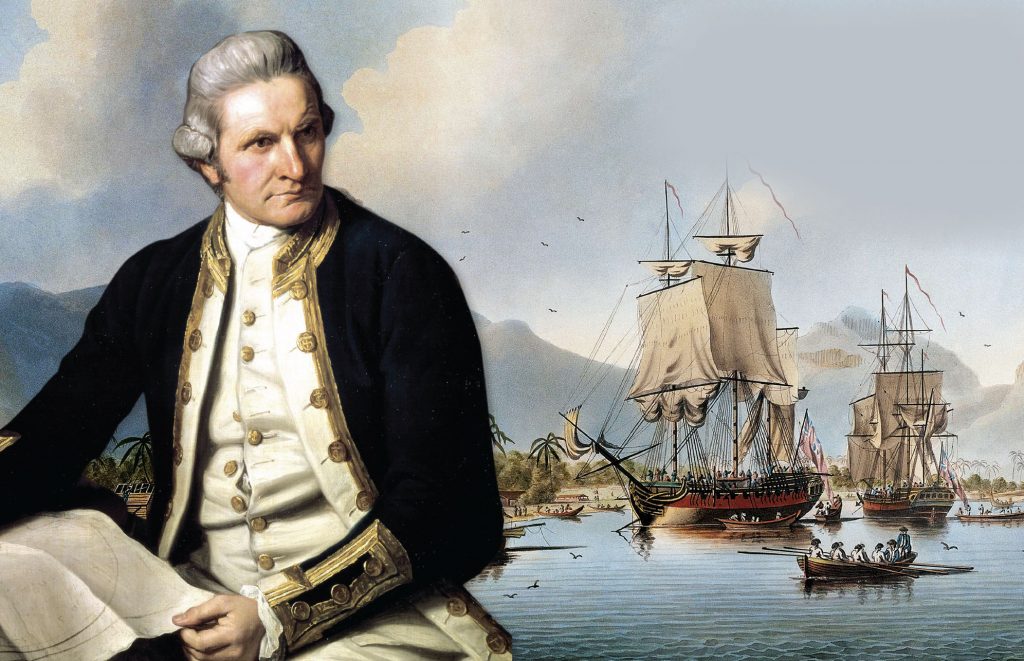

Le 4 septembre 1774, au cours de son deuxième voyage autour du monde, le célèbre navigateur britannique James Cook aperçoit une île au large du Pacifique Sud. Il la nomme "New Caledonia" en référence à l'Écosse natale de son père. Cet épisode, souvent méconnu du grand public, marque un tournant dans l’histoire de l’exploration européenne en Océanie. Voici le récit de cette découverte aux implications profondes pour les peuples autochtones et les puissances coloniales.

James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie : un tournant dans l'exploration du Pacifique

Le contexte du deuxième voyage de James Cook

En 1772, James Cook entame son deuxième grand voyage pour le compte de la Royal Navy. L’objectif est clair : vérifier l’existence du légendaire continent austral, la Terra Australis incognita. À bord du navire Resolution, Cook sillonne l’océan Pacifique sud, explorant les mers inexplorées et cartographiant des terres encore inconnues des Européens.

C’est dans ce cadre qu’il met le cap vers les îles du Pacifique Sud, après avoir visité la Polynésie et longé les côtes de la Nouvelle-Zélande. Le 4 septembre 1774, alors qu’il navigue vers l’ouest depuis les Nouvelles-Hébrides (aujourd’hui le Vanuatu), Cook aperçoit une terre montagneuse : la Grande Terre, qui fait aujourd’hui partie de la Nouvelle-Calédonie.

Pourquoi "Nouvelle-Calédonie" ?

En observant les reliefs escarpés de cette nouvelle île, Cook pense à l’Écosse (Caledonia en latin), région dont son père est originaire. Il la baptise donc "New Caledonia". Comme à son habitude, Cook prend soin de cartographier avec précision les côtes de l’île, notamment les baies, les récifs et les montagnes.

Voici ce qu’il note dans son journal de bord :

« Cette terre est élevée, montagneuse et bien boisée, ce qui indique un sol fertile. »

Cette nomination fait partie d’un mouvement plus large chez les explorateurs britanniques, qui avaient tendance à renommer les territoires en fonction de références européennes.

Une première rencontre avec un peuple kanak méconnu

Si James Cook ne pénètre pas profondément à l’intérieur de l’île, il est cependant le premier Européen à entrer en contact avec les Kanaks, le peuple autochtone de la Grande Terre. Ces rencontres sont brèves et prudentes. Cook est accompagné de traducteurs polynésiens qui tentent d’établir un dialogue, sans grand succès.

Cependant, Cook note la présence d'une population organisée, cultivant la terre, construisant des cases et utilisant des pirogues sophistiquées. Il observe aussi avec intérêt les tatouages, les parures et les outils des habitants.

Malgré ces premiers échanges, les Kanaks ne seront pleinement confrontés à la colonisation européenne que plusieurs décennies plus tard, lorsque la France annexera l'île en 1853.

Une découverte stratégique pour les Européens

La position géographique de la Nouvelle-Calédonie est stratégique : elle se situe à mi-chemin entre l’Australie et la Polynésie. Cook, conscient de cela, envoie un rapport détaillé à l’Amirauté britannique sur le potentiel maritime de l’île.

Il remarque également la présence de grandes barrières de corail, qui protègent les baies et les lagons, rendant l’ancrage possible pour les navires. Ces observations contribueront à susciter l’intérêt des Européens pour cette île, bien que ce soit la France, et non l’Angleterre, qui en prendra le contrôle au XIXe siècle.

Conséquences de la découverte sur le long terme

La découverte de la Nouvelle-Calédonie par Cook ne se traduit pas immédiatement par une colonisation. Cependant, elle ouvre la voie à une série d’explorations scientifiques et militaires qui préparent le terrain pour l’expansion coloniale.

En 1853, Napoléon III fait de la Nouvelle-Calédonie une colonie française, en partie pour y établir un bagne et affirmer la présence française face à l’influence britannique en Australie. Ce territoire devient alors une pièce essentielle dans le jeu d’échecs impérial du XIXe siècle.

Pour les Kanaks, cette découverte marque le début d’une longue période de bouleversements : acculturation, spoliation des terres, révoltes, et luttes pour la reconnaissance culturelle et politique.

Anecdote : une escale marquante, mais brève

James Cook ne reste que douze jours au large de la Nouvelle-Calédonie, principalement dans la baie de Balade. Il ne débarque qu’à quelques reprises, préférant rester prudent, comme il l’avait fait ailleurs en Océanie. Pourtant, cette courte escale est gravée dans l’histoire : elle marque la première trace écrite de la Nouvelle-Calédonie dans les archives européennes.

L’île restera relativement isolée jusqu’à ce que les missions religieuses et les expéditions françaises prennent le relais au milieu du XIXe siècle.

Une exploration qui résonne encore aujourd'hui

La découverte de la Nouvelle-Calédonie par James Cook le 4 septembre 1774 constitue un jalon fondamental dans l’histoire de l’exploration du Pacifique. Si Cook n’a pas cherché à coloniser l’île, son passage a laissé une empreinte durable. Le nom qu’il lui a donné est toujours en usage, et son rapport a éveillé l’intérêt des Européens pour cette terre riche en ressources, en culture et en biodiversité.

À travers cette rencontre entre un grand explorateur britannique et un peuple autochtone millénaire, c’est tout un pan de l’histoire mondiale qui se dessine : celui des découvertes, des échanges, mais aussi des tensions et des empires.

Le 3 septembre 1939, deux jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, la France et le Royaume-Uni entrent officiellement en guerre contre Hitler. Cette date marque le début du second conflit mondial pour les puissances occidentales, entraînant une mobilisation générale et ouvrant une nouvelle page tragique de l’histoire du XXe siècle. Retour sur cet événement décisif qui plongea l’Europe dans la tourmente.

Un climat européen sous haute tension

Depuis les années 1930, l’Europe vit sous la menace grandissante du régime nazi. Après la remilitarisation de la Rhénanie (1936), l’Anschluss avec l’Autriche (1938) et l’annexion des Sudètes via les accords de Munich, Hitler n’a cessé d’avancer ses pions. Malgré les promesses de paix de Neville Chamberlain, les démocraties occidentales comprennent que l’expansion hitlérienne ne s’arrêtera pas.

Le pacte germano-soviétique, un choc diplomatique

Le 23 août 1939, la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS (pacte Molotov-Ribbentrop) surprend le monde. Ce traité contient un protocole secret prévoyant le partage de la Pologne entre les deux puissances. C’est une véritable trahison pour les démocraties occidentales qui espéraient encore un front commun contre Hitler.

L’invasion de la Pologne, déclencheur de la guerre

Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne sans déclaration préalable. La Blitzkrieg (guerre éclair) s’abat sur le pays. L’aviation nazie bombarde Varsovie, les divisions blindées percent les lignes polonaises. La réaction diplomatique ne tarde pas : la France et le Royaume-Uni, liés à la Pologne par un traité d’assistance, adressent un ultimatum à Berlin.

L’ultimatum ignoré

Le 2 septembre, les diplomaties britanniques et françaises attendent une réponse allemande. Celle-ci ne viendra jamais. Le 3 septembre au matin, le Royaume-Uni déclare officiellement la guerre à l’Allemagne. Quelques heures plus tard, à 17h, la France suit le pas. La Seconde Guerre mondiale est enclenchée.

Une drôle de guerre s’installe

Malgré la déclaration de guerre, les combats n’éclatent pas immédiatement sur le front occidental. Cette période, connue sous le nom de "drôle de guerre", dure de septembre 1939 à mai 1940. Les armées françaises et britanniques restent massées derrière la ligne Maginot, tandis que les civils s’interrogent sur l’issue du conflit.

La mobilisation générale en France

Dès l’annonce de la guerre, la France mobilise des millions d’hommes. L’économie passe en mode guerre, l’information est censurée, les villes sont placées en alerte. Mais une forme de résignation et d’inquiétude domine la population. Les souvenirs de 1914-1918 sont encore vivaces.

Conséquences immédiates et symboliques

La déclaration de guerre du 3 septembre 1939 a une portée symbolique considérable. Elle marque la faillite des politiques d’apaisement et l’échec de la diplomatie face au totalitarisme. Elle montre aussi que les démocraties sont prêtes à affronter la barbarie nazie, même au prix d’un nouveau conflit mondial.

Une guerre inévitable ?

De nombreux historiens considèrent que la guerre était devenue inévitable dès le début de 1939. Le réarmement allemand, les provocations répétées d’Hitler et la passivité des puissances occidentales ont nourri un engrenage fatal. Winston Churchill déclarera plus tard : « Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. »

Un tournant majeur du XXe siècle

Le 3 septembre 1939 n’est pas seulement une date d’entrée en guerre. C’est le jour où l’Europe bascule dans une guerre totale qui durera six ans, fera plus de 60 millions de morts et redéfinira les équilibres mondiaux. Cette décision difficile prise par la France et la Grande-Bretagne a marqué le début de la résistance contre le nazisme.

Jean Jaurès, figure emblématique du socialisme français, voit le jour le 3 septembre 1859 à Castres, dans le Tarn. Cette date marque le début d’une vie dédiée à la justice sociale, à la paix et à l’éducation. Philosophe, journaliste, député et orateur hors pair, Jaurès a profondément marqué l’histoire politique française. À travers cet article, découvrons son parcours, ses combats et l’héritage qu’il nous a légué.

Une enfance dans le Sud-Ouest rural

Né dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale, Jean Jaurès grandit à Castres, au cœur du département du Tarn. Son père, cultivateur aisé, lui inculque les valeurs de travail et d’honnêteté. Très tôt, le jeune Jean se distingue par ses aptitudes intellectuelles. Élève brillant, il intègre l’École normale supérieure à Paris en 1878, après avoir étudié au lycée Louis-le-Grand. Agrégé de philosophie, il devient professeur à Albi, puis à Toulouse.

L’influence de la philosophie sur sa pensée politique

La formation philosophique de Jaurès joue un rôle essentiel dans la construction de sa pensée. Il s’appuie notamment sur la tradition républicaine française, mais aussi sur des penseurs comme Kant, Hegel et Jules Michelet. Pour lui, la République ne peut se limiter à des institutions : elle doit incarner la justice sociale. Il affirme : « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. »

Une entrée remarquée en politique

Jean Jaurès est élu député républicain en 1885 à 26 ans, représentant le Tarn. S’il débute comme modéré, c’est l’affaire de Carmaux, en 1892, qui opère un tournant décisif dans son engagement. Lorsque les mineurs de Carmaux se mettent en grève, Jaurès prend fait et cause pour eux. Il devient alors le défenseur des ouvriers, utilisant ses talents d’orateur pour dénoncer l’exploitation capitaliste.

Le socialisme, une vocation humaniste

Au fil des années, Jaurès se rapproche des idées socialistes. Il milite pour l’unité des différentes tendances socialistes françaises. En 1905, il joue un rôle central dans la fondation de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière). Pour lui, le socialisme doit conjuguer démocratie politique et justice sociale. Il écrit : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. »

Un combat pour la paix et la justice

Jaurès consacre les dernières années de sa vie à lutter contre la montée des nationalismes en Europe. À la veille de la Première Guerre mondiale, il s’oppose fermement au conflit et milite pour la paix. Il tente d’unir les ouvriers européens contre la guerre. Ce pacifisme lui vaut l’hostilité des nationalistes français.

Un assassinat politique

Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné à Paris par un jeune nationaliste, Raoul Villain. Sa mort précipite l’entrée de la France dans la guerre. Son assassinat marque la fin d’une époque et le début d’un conflit meurtrier. La République perd alors l’un de ses plus grands défenseurs.

Un héritage toujours vivant

Jean Jaurès continue d’inspirer les générations. Son nom est omniprésent dans l’espace public français : rues, écoles, stations de métro, et même timbres à son effigie. Son œuvre écrite, notamment ses discours à la Chambre, reste une référence pour les défenseurs de la justice sociale. La pensée de Jaurès résonne encore dans les débats contemporains sur l’égalité, la démocratie et la paix.

Citations emblématiques

-

« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. »

-

« Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. »

-

« L’humanité est maudite si elle n’essaie pas d’en sortir par le socialisme. »

Un penseur pour notre temps

Plus d’un siècle après sa mort, Jean Jaurès reste un modèle d’engagement. Dans un monde en proie aux inégalités et aux tensions, sa vision humaniste, sociale et pacifique demeure d’une brûlante actualité. Se souvenir de Jaurès, c’est se souvenir qu’une autre voie est toujours possible.

Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III se rend aux forces prussiennes à Sedan, en pleine guerre franco-prussienne. Ce moment marque la fin du Second Empire et ouvre la voie à la proclamation de la Troisième République. Un tournant majeur dans l’histoire de France, riche en conséquences politiques, sociales et militaires. Retour sur cet épisode clé, entre humiliations, stratégies ratées et basculement historique.

Une guerre mal engagée : le contexte de la débâcle

Les tensions entre la France et la Prusse

La guerre franco-prussienne débute en juillet 1870, provoquée par un incident diplomatique autour de la dépêche d’Ems et les ambitions de Bismarck. La France, dirigée par Napoléon III, pense pouvoir renforcer son prestige en s’opposant à la montée de la Prusse. Mais l’armée française est mal préparée, mal équipée, et souffre d’un commandement désorganisé.

« Ce n’est pas une guerre, c’est une marche triomphale », déclare Bismarck avec une confiance glaciale.

Une succession de défaites

Dès août 1870, les revers s’enchaînent pour les Français : Wissembourg, Froeschwiller, puis Mars-la-Tour. Les forces prussiennes, bien coordonnées, encerclent les armées françaises dans la ville fortifiée de Sedan, dans les Ardennes. L’armée de Mac Mahon y est acculée avec Napoléon III lui-même.

Le désastre de Sedan : 1er et 2 septembre 1870

La bataille : un piège militaire

Le 1er septembre, les troupes françaises, prises en étau, sont bombardées sans relâche par l’artillerie prussienne. L’armée française compte 120 000 hommes, mais elle est piégée dans une cuvette, vulnérable aux tirs. Le maréchal Mac Mahon est grièvement blessé dès le matin. Son remplaçant, le général Ducrot, tente une percée, mais échoue face à la supériorité allemande.

« Nous sommes dans une souricière ! » aurait déclaré un officier français en voyant la position tactique désastreuse.

La reddition de l’Empereur

Le 2 septembre à l’aube, Napoléon III, isolé, humilié, se rend personnellement au roi Guillaume Ier de Prusse. Il envoie un message :

« Ne pouvant plus mourir à la tête de mes troupes, je dépose mon épée aux pieds de Votre Majesté. »

L’empereur est fait prisonnier, l’armée française capitule, et 83 000 soldats sont faits prisonniers. Une des pires défaites militaires de l’histoire de France.

Les conséquences politiques : fin du Second Empire

L’effondrement immédiat du régime

La nouvelle de la reddition provoque une onde de choc à Paris. Le 4 septembre 1870, la foule envahit le Palais Bourbon, chasse les derniers partisans du régime et proclame la Troisième République. L’impératrice Eugénie, régente en l’absence de son mari, s’enfuit précipitamment en exil.

La chute de Napoléon III met fin à 18 ans de règne autoritaire, marqué par des grands travaux, une politique coloniale ambitieuse, mais aussi une progressive impopularité.

L’exil de Napoléon III

Napoléon III est interné en Allemagne, puis autorisé à rejoindre l’Angleterre, où il meurt en 1873. L’ancien empereur n’aura jamais retrouvé le pouvoir. Sa chute marque la fin définitive du bonapartisme impérial en France.

Une humiliation nationale lourde de conséquences

L’annexion de l’Alsace-Lorraine

Par le traité de Francfort (mai 1871), la France perd l’Alsace et une partie de la Lorraine. Ce traumatisme territorial alimente pendant des décennies un profond ressentiment contre l’Allemagne, jusqu’à la Première Guerre mondiale.

« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais » – Devise courante dans la IIIe République à propos de l’Alsace-Lorraine

La Commune de Paris : l’instabilité après Sedan

La chute du Second Empire plonge Paris dans le chaos. Le siège de la capitale par les Prussiens, puis les tensions internes, débouchent sur la Commune de Paris en 1871. Ce soulèvement ouvrier, écrasé dans le sang, révèle la fracture sociale et politique laissée ouverte par l’effondrement impérial.

La naissance d’une armée moderne

Le désastre de Sedan met en lumière l’obsolescence de l’armée impériale. La République entreprend une profonde réforme militaire : service militaire obligatoire, modernisation des équipements, meilleure formation des officiers. Ces transformations seront déterminantes pour l’avenir stratégique de la France.

Symboles et mémoires de Sedan

Un traumatisme durable

Sedan reste un symbole d’humiliation, souvent comparé à Waterloo pour Napoléon Ier. Pendant des décennies, le mot "Sedan" évoque l'échec, la honte, et la chute d'un régime.

Le monument commémoratif de Bazeilles, lieu d’une résistance héroïque de la Légion étrangère le 1er septembre, devient un lieu de pèlerinage militaire, soulignant la volonté de rédemption.

Une bataille étudiée dans les écoles militaires

La bataille de Sedan devient un cas d’école dans les académies militaires, notamment en stratégie de terrain et logistique. Elle incarne les erreurs à ne pas commettre : mauvaise anticipation, communication défaillante, et présence du chef suprême sans commandement opérationnel clair.

Sedan 1870 : le jour où la France changea de régime

Le 2 septembre 1870 représente bien plus qu’une défaite militaire : c’est une rupture dans l’histoire de France. La fin d’un empire, la naissance d’une république, une perte territoriale douloureuse, et une recomposition du paysage politique et militaire. La capitulation de Sedan marque un avant et un après. Elle demeure dans la mémoire collective comme l’un des événements les plus marquants de la chute du pouvoir impérial et du réveil républicain français.

Dans la nuit du 2 septembre 1666, un simple feu de boulangerie allait devenir l’un des événements les plus destructeurs de l’histoire de la capitale britannique. En seulement quatre jours, le Grand Incendie de Londres ravagea la ville médiévale, détruisant des milliers de maisons, d’églises et de bâtiments publics. Mais cette catastrophe marque aussi un tournant historique majeur : un nouvel urbanisme, une prise de conscience en matière de sécurité, et une renaissance architecturale. Plongée dans cet épisode tragique et fondateur de l’histoire londonienne.

Une nuit fatidique : l’origine du brasier

Le feu naît dans une boulangerie de Pudding Lane

Tout commence dans la petite boulangerie de Thomas Farriner, située à Pudding Lane. Il est environ 1h du matin, ce dimanche 2 septembre 1666. Un feu mal éteint dans un four s’embrase et se propage rapidement à la structure en bois du bâtiment. Avec les maisons enchevêtrées, les toits de chaume, le vent fort et une sécheresse prolongée, les flammes se propagent comme une traînée de poudre.

"Une ville faite de bois et de négligence." – Samuel Pepys, haut fonctionnaire et chroniqueur de l’époque

L’incapacité à maîtriser les flammes

À cette époque, les moyens pour éteindre un incendie sont rudimentaires : seaux d’eau, chaînes humaines, haches pour créer des coupe-feux. Mais l’organisation est chaotique. Pire encore, le Lord Maire de Londres tarde à réagir. Par peur de détruire les maisons pour limiter le feu, il laisse les flammes se répandre.

Quatre jours de destruction totale

Une ville médiévale ravagée

Du 2 au 5 septembre, le feu consume 87 églises paroissiales, 13 200 maisons, la cathédrale Saint-Paul, et une grande partie du centre-ville, y compris les bâtiments officiels et les entrepôts du port. 80 % de la City est détruite.

Malgré l’ampleur des dégâts matériels, les pertes humaines sont étonnamment faibles selon les registres officiels : moins de 10 morts déclarés. Mais certains historiens pensent que le nombre réel fut bien plus élevé, notamment parmi les pauvres et les sans-abris dont les corps ont pu être incinérés dans les décombres.

Le feu s’arrête enfin… grâce à un miracle météorologique

Ce n’est que le 5 septembre qu’un changement de direction du vent et l'utilisation de poudres explosives pour créer des coupe-feux par l’armée permettent de stopper l’avancée du brasier. La ville est en ruines, mais le pire a été évité : la Tour de Londres et les quartiers ouest sont épargnés.

Les conséquences à long terme du Grand Incendie de Londres

Une reconstruction monumentale

Dès la fin du feu, le roi Charles II ordonne la reconstruction de Londres. Il fait appel à des architectes visionnaires, notamment Sir Christopher Wren, qui reconstruira la nouvelle cathédrale Saint-Paul, symbole de la résilience londonienne. Le plan de reconstruction inclut :

-

Des rues élargies

-

Des bâtiments en pierre ou en brique (et non plus en bois)

-

L’interdiction des toits de chaume

-

La City of London renaît en quelques années, plus moderne et plus hygiénique.

-

Un tournant dans la prévention des incendies

-

Le Grand Incendie va révolutionner la gestion du risque :

-

Première assurance incendie créée en 1680

-

Naissance des premières compagnies de pompiers privées

Introduction de normes de construction plus strictes

On estime que ce désastre a indirectement sauvé Londres d’une épidémie de peste, car il a détruit les taudis insalubres où pullulaient les rats porteurs de puces infectées.

Un événement fondateur de la mémoire londonienne

Le Grand Incendie est commémoré par "The Monument", une colonne de 61 mètres de haut, construite à proximité du point de départ de l’incendie. Cette colonne est encore visible aujourd’hui.

Anecdotes et mémoires du feu

Samuel Pepys, témoin de l’histoire

Grâce au journal de Samuel Pepys, nous disposons d’un récit de première main :

"Je vis le feu dans toute sa rage… des flammes comme je n’en avais jamais vues."

Il raconte avoir enterré son parmesan et ses papiers dans son jardin, persuadé que sa maison allait brûler.

Un bouc émissaire : le cas de Robert Hubert

Dans la panique, les Londoniens cherchent un coupable. Un certain Robert Hubert, Français catholique, avoue avoir mis le feu à la boulangerie. Il est exécuté… avant qu'on ne découvre qu’il n’était même pas à Londres le 2 septembre. Un exemple typique de la chasse aux sorcières post-catastrophe.

Ce que Londres a appris des flammes

Le Grand Incendie de Londres de 1666, bien qu’immensément destructeur, a joué un rôle fondamental dans la transformation de la capitale anglaise. Il a mis en lumière les failles d’une ville médiévale surpeuplée et mal préparée, mais aussi la capacité d’un peuple à se relever. C’est dans la cendre que Londres a jeté les bases de son avenir de métropole moderne, sûre et innovante.

Le 31 août 1944 marque une date cruciale dans l’histoire des Hauts-de-France et, plus largement, dans celle de la France libérée de l’Occupation nazie. Alors que les Alliés poursuivent leur avancée fulgurante après le Débarquement de Normandie, la région du Nord, stratégique tant sur le plan industriel que géographique, est progressivement libérée du joug allemand. Retour sur cette journée charnière, entre batailles, ferveur populaire et enjeux militaires de grande envergure.

Un contexte tendu mais porteur d’espoir

La situation militaire en août 1944

Au cours de l'été 1944, les troupes alliées, renforcées par les succès du Débarquement en Normandie (6 juin 1944), percent les lignes allemandes. L’Opération Cobra permet aux forces américaines de progresser rapidement vers le nord et l’est de la France. Paris est libérée le 25 août. Dans la foulée, les armées alliées se dirigent vers la Belgique, traversant la Picardie, l’Artois et la Flandre.

Les Hauts-de-France sont alors sous une occupation allemande renforcée, mais l’armée allemande commence à battre en retraite face à la supériorité matérielle et numérique des Alliés.

Les Hauts-de-France : un territoire stratégique

La région est un carrefour logistique pour les troupes allemandes, avec ses ports (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer), ses voies ferroviaires et son industrie lourde. Elle a été profondément marquée par l’Occupation : travail obligatoire (STO), répression de la Résistance, déportations.

Les Alliés savent qu’une libération rapide de cette région affaiblirait l’ennemi et permettrait d’ouvrir la voie vers l’Allemagne.

31 août 1944 : une journée décisive

Les principales villes libérées

Le 31 août, plusieurs localités des Hauts-de-France retrouvent la liberté. Amiens est libérée dès le 31 par les forces britanniques de la 2e armée du général Dempsey. Arras, ville hautement symbolique pour sa résistance, voit également le retrait des forces allemandes ce jour-là. D’autres communes comme Doullens, Albert ou encore Péronne accueillent les troupes alliées sous les acclamations de la population.

Une avancée rapide mais prudente

Les troupes alliées avancent rapidement, parfois même plus vite que prévu. La Wehrmacht, désorganisée et démoralisée, tente de ralentir la progression alliée en détruisant ponts et infrastructures. Mais les colonnes blindées alliées parviennent à maintenir leur élan, malgré des accrochages sporadiques et des poches de résistance allemande.

La Résistance locale joue un rôle crucial en fournissant des renseignements, en sabotant les voies de communication et en aidant à la sécurisation des villes avant l’arrivée des troupes alliées.

L’accueil de la population : entre liesse et prudence

Scènes de joie populaire

Partout où les Alliés passent, la population les accueille en libérateurs. Drapaux tricolores ressortis des greniers, cris de joie, fleurs jetées aux soldats : la liesse populaire contraste avec les années d’humiliation et de privation.

Dans les villages comme dans les grandes villes, on assiste à des scènes marquantes : les cloches sonnent, les enfants courent après les chars, des bals improvisés surgissent sur les places publiques.

Maisons détruites, familles endeuillées

Mais la joie est teintée de tristesse. Beaucoup de familles pleurent un père, un frère, un fils, tombé au combat ou déporté. Les destructions sont considérables, surtout dans les zones de combats. Les mines, les bombes et les sabotages laissent des cicatrices durables dans le paysage urbain et rural.

L’action des forces alliées : une opération d’envergure

Des troupes venues de toute l’Europe et d’Amérique

Les armées qui libèrent les Hauts-de-France sont composées de soldats britanniques, canadiens, américains, polonais et français. Leur coordination, bien que parfois complexe, permet une progression rapide. Les Canadiens sont notamment très actifs dans la région d’Arras et de Lens.

L'objectif : atteindre la Belgique

Le 31 août, l’objectif est clair : foncer vers la frontière belge, couper la retraite allemande, et sécuriser les ports de la Manche. Le port d’Anvers, vital pour la logistique alliée, est en ligne de mire. Dans les jours qui suivent, Lille est atteinte (le 3 septembre), puis Tournai, Bruxelles et Anvers.

Un tournant stratégique pour la suite de la guerre

L’effondrement du front allemand à l’Ouest

Avec la libération des Hauts-de-France, la ligne de défense allemande s’effondre complètement dans le nord de la France. Les forces du Reich sont contraintes de se replier précipitamment vers la ligne Siegfried, à la frontière allemande.

C’est une victoire majeure pour les Alliés, qui peuvent désormais envisager une incursion directe sur le territoire allemand.

La Résistance entre dans la lumière

Les réseaux résistants, longtemps clandestins, peuvent désormais agir au grand jour. Dans certaines villes, ce sont même eux qui prennent le contrôle avant l’arrivée des Alliés, évitant ainsi pillages ou destructions inutiles.

La Libération consacre le rôle central de ces hommes et femmes de l’ombre dans la reconquête du territoire.

Une mémoire encore vive dans la région

Commémorations et patrimoine

Chaque année, de nombreuses communes des Hauts-de-France organisent des cérémonies pour rappeler cette date charnière. Monuments, plaques commémoratives, musées (comme le Musée de la Résistance à Bondues) perpétuent la mémoire des combats et des sacrifices.

Témoignages poignants

Les récits de ceux qui ont vécu cette journée demeurent bouleversants. Une habitante de Péronne raconte : « J'avais 11 ans, je me souviens des tanks qui avançaient lentement dans la rue principale. Nous pleurions de joie. »

Ces témoignages sont précieux pour transmettre aux jeunes générations l’importance de cette libération.

Une journée symbole de renouveau et de liberté

Le 31 août 1944 reste gravé dans la mémoire collective des Hauts-de-France comme le jour où l’espoir renaquit après quatre longues années d’Occupation. C’est le début d’une reconstruction, morale et matérielle, dans une région meurtrie mais déterminée à se relever. Les Hauts-de-France entrent ce jour-là dans l’histoire de la Libération avec dignité, courage et résilience.

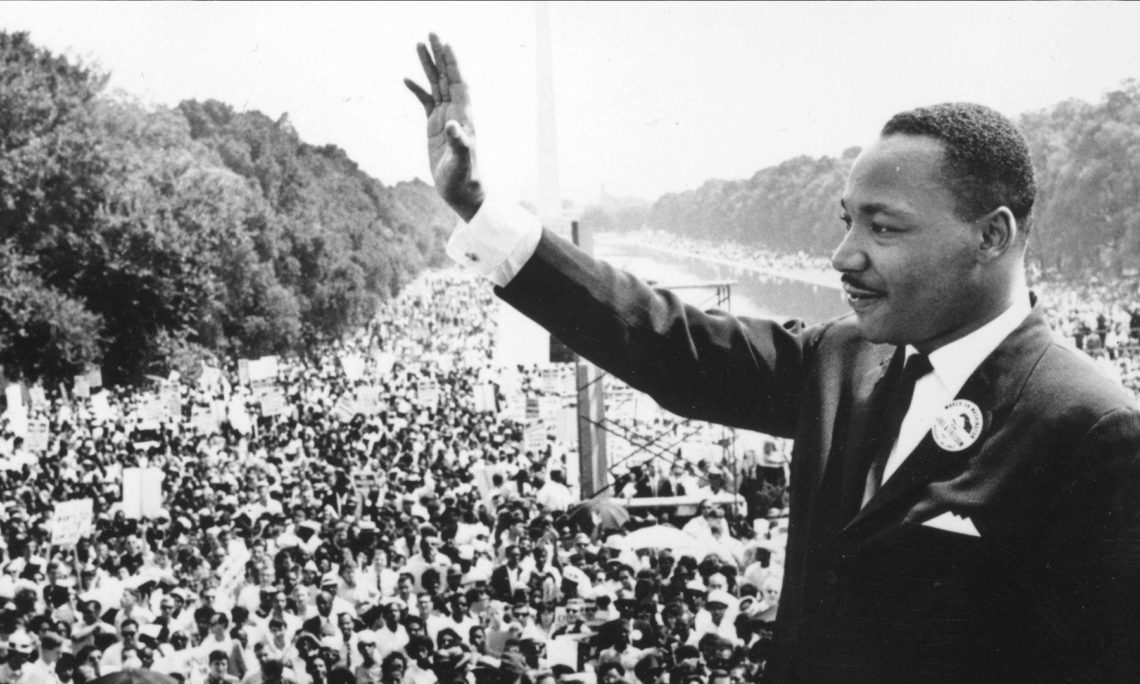

Le 28 août 1963, à Washington D.C., un homme noir, costume sombre et voix vibrante, s’élève devant plus de 250 000 personnes pour prononcer l’un des discours les plus marquants de l’histoire contemporaine : "I Have a Dream". Ce jour-là, Martin Luther King Jr. ne parle pas seulement aux Américains, mais au monde entier. Avec des mots puissants, poétiques et révolutionnaires, il incarne l’aspiration à la justice, à l’égalité et à la paix entre les races. Un moment gravé dans la mémoire collective comme le tournant symbolique du mouvement des droits civiques.

La Marche sur Washington : un tournant pacifique et massif

Un rassemblement historique pour l’emploi et la liberté

Le 28 août 1963, plus de 250 000 manifestants convergent vers la capitale des États-Unis pour participer à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté (March on Washington for Jobs and Freedom). L’objectif ? Dénoncer la ségrégation raciale, le racisme systémique et les inégalités économiques qui touchent les Afro-Américains.

Parmi les organisateurs, on retrouve les grandes figures du mouvement, comme A. Philip Randolph, Bayard Rustin, John Lewis, mais c’est Martin Luther King qui marquera les esprits à jamais.

Un contexte de tensions raciales extrêmes

En 1963, les États du Sud pratiquent encore une ségrégation légale dans les écoles, les transports, les lieux publics. Les violences policières sont fréquentes, et les assassinats racistes impunis. Dans ce climat tendu, la Marche sur Washington est un pari risqué, mais les organisateurs veulent démontrer que la lutte pour les droits civiques peut être non-violente et digne.

Martin Luther King : le pasteur devenu leader de la conscience américaine

Un orateur hors du commun

Né en 1929 à Atlanta, Martin Luther King Jr. est un pasteur baptiste formé à la théologie et profondément influencé par Gandhi. Dès 1955, il devient le visage du boycott des bus de Montgomery après l’arrestation de Rosa Parks. Il prône la désobéissance civile pacifique, inspirée des principes chrétiens et de la non-violence gandhienne.

À Washington, ce 28 août, il s’avance devant le Lincoln Memorial, là où, symboliquement, Abraham Lincoln avait libéré les esclaves un siècle plus tôt, et où résonne encore le rêve inachevé de justice.

Un discours d’improvisation inspirée

Le discours de Martin Luther King était initialement prévu comme un plaidoyer bien rédigé et sobre. Mais, porté par l’émotion, il s’écarte de ses notes lorsqu’une voix dans la foule – celle de la chanteuse Mahalia Jackson – lui crie :

« Tell them about the dream, Martin! »

Alors, il improvise la deuxième moitié du discours : celle que le monde retiendra.

"I Have a Dream" : un message universel

La puissance de la répétition et de la poésie

King utilise l’anaphore "I have a dream…" pour structurer son discours comme un poème, une incantation. Chaque phrase ouvre une vision d’espoir et de fraternité. Il imagine un futur où les enfants noirs et blancs se tiendront la main, où la liberté sera vécue dans tous les États, du Mississippi à New York.

Il dit :

« I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. »

Il convoque à la fois la Bible, la Constitution américaine, la Déclaration d’indépendance, et la culture populaire pour tisser un discours profondément ancré dans l’histoire américaine.

Une dénonciation ferme, mais pacifique

King rappelle aussi l’urgence de la situation :

« We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. »

Mais il insiste : pas de haine, pas de vengeance, seulement la dignité, la justice, et la force morale de l’amour.

L’impact immédiat et mondial du discours

Une secousse médiatique et politique

Le discours est diffusé en direct à la radio et à la télévision. Dans les jours qui suivent, les journaux du monde entier publient des extraits. Le gouvernement Kennedy, jusque-là hésitant, commence à soutenir plus ouvertement le mouvement des droits civiques.

Un an plus tard, en 1964, le Civil Rights Act est adopté, interdisant officiellement la ségrégation raciale dans les lieux publics et les écoles.

Le prix Nobel et l’assassinat de King

En 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la Paix. Il devient alors une figure mondiale de la lutte pour les droits humains.

Mais le 4 avril 1968, à Memphis, il est assassiné par James Earl Ray. Sa mort choque la planète. Pourtant, son rêve continue de résonner dans chaque mouvement pour la justice et l’égalité.

Une mémoire vivante, toujours actuelle

Un discours enseigné, chanté, célébré

"I Have a Dream" est aujourd’hui étudié dans les écoles, repris dans des chansons, affiché dans des manifestations. Le 3e lundi de janvier, les États-Unis célèbrent le Martin Luther King Day, jour férié national depuis 1986.

En 2011, un mémorial Martin Luther King Jr. a été inauguré à Washington, à quelques mètres du Lincoln Memorial, là même où il avait rêvé à haute voix en 1963.

Des luttes toujours en cours

Si des avancées majeures ont eu lieu depuis ce discours, les inégalités raciales persistent. Le mouvement Black Lives Matter, né en 2013, a ravivé l’héritage de Martin Luther King, en s’inscrivant dans sa lignée morale tout en pointant les limites des réformes symboliques.

La lutte pour la justice raciale, sociale et économique demeure plus que jamais d’actualité.

Le jour où les mots ont changé l’histoire

Le 28 août 1963, Martin Luther King Jr. n’a pas seulement parlé d’un rêve. Il a créé un mythe collectif, une vision commune qui transcende les frontières, les couleurs et les époques. Son discours est devenu une boussole morale, un repère dans les heures sombres comme dans les combats d’espoir.

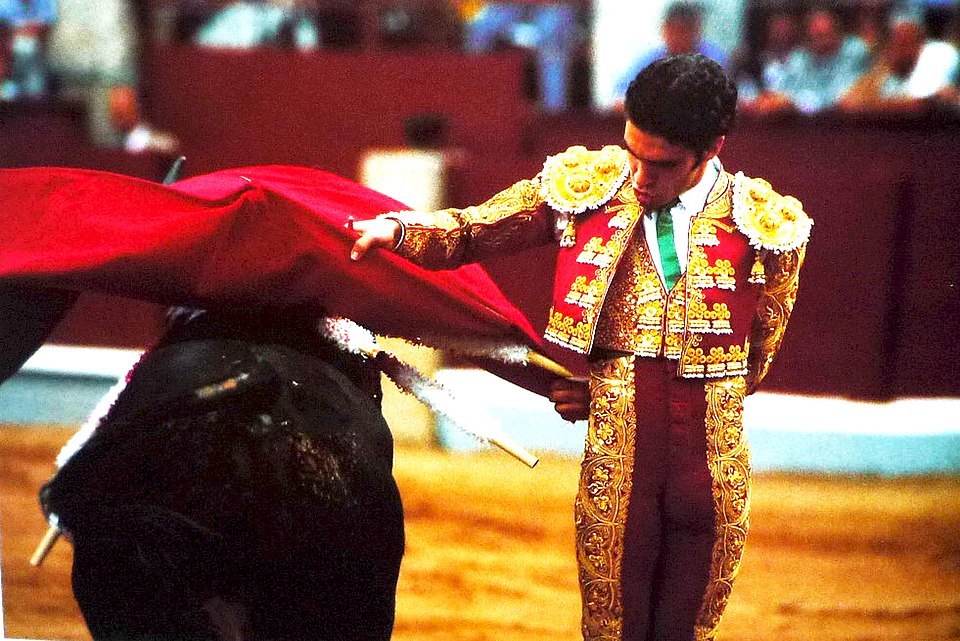

Le 28 août 1947, l’Espagne retient son souffle. À Linares, dans le sud de l’Andalousie, Manolete, icône nationale et mythe vivant de la tauromachie, tombe sous les cornes du taureau Islero. Cette mort dramatique bouleverse tout un peuple et marque la fin d’une ère. Plus qu’un simple matador, Manolete symbolisait une certaine Espagne, celle d’après-guerre, pétrie de fierté, de douleur et de grandeur tragique. Retour sur une des morts les plus célèbres de l’histoire de la corrida.

Manolete : une figure sacrée du toreo

Une ascension fulgurante dans une Espagne déchirée

Né en 1917 à Cordoue, Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, dit Manolete, grandit dans une famille de toreros. Dès les années 1930, il s’impose par un style unique : sérieux, austère, grave, à mille lieues de la flamboyance andalouse traditionnelle.

Pendant la guerre civile espagnole (1936-1939), Manolete se forge un public fidèle. Dans l’Espagne franquiste des années 1940, il devient un héros populaire, vénéré pour son courage stoïque et sa maîtrise technique. Il ne cherche pas à séduire : il impose le respect.

« Manolete torée comme on entre en religion », dira un chroniqueur taurin.

Le style Manolete : dépouillé, frontal, implacable

Ce qui fait la légende de Manolete, c’est son style épuré, presque sacrificiel. Il torée près du taureau, très droit, immobile, concentré, comme s’il défiait la mort à chaque instant. Son visage impassible renforce son image de prêtre du toreo, investi d’une mission quasi mystique.

Il ne cherche ni l’ovation ni le spectacle : il incarne l’essence dramatique de la tauromachie.

La fatale corrida de Linares : 28 août 1947

Un duel déjà tendu

Ce 28 août 1947, Manolete partage l’affiche à Linares avec Domingo Ortega et Luis Miguel Dominguín. Il affronte le taureau Islero, de la redoutable ganadería Miura, connue pour ses bêtes imprévisibles et violentes.