Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur évènement

Le 8 septembre 2022, le Royaume-Uni et le monde entier ont été secoués par l’annonce de la mort de la Reine Elizabeth II. Cette disparition marque la fin d’un règne historique de plus de 70 ans, le plus long de toute l’histoire de la monarchie britannique. Retour sur cet événement mondial, ses répercussions et l’héritage laissé par une souveraine emblématique.

La fin d’une ère : la mort d’Elizabeth II

Une annonce officielle chargée d’émotion

C’est à 18h30 (heure de Londres) que Buckingham Palace publie un communiqué officiel annonçant la mort de la Reine Elizabeth II, survenue dans sa résidence écossaise de Balmoral. Les mots choisis sont simples mais solennels :

"La Reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi."

L’annonce a immédiatement déclenché un immense émoi, non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. Des foules se sont spontanément rassemblées devant Buckingham Palace, dans un silence lourd de tristesse.

Une santé fragile depuis plusieurs mois

Depuis le décès de son époux, le Prince Philip, en avril 2021, la Reine Elizabeth II avait vu sa santé décliner. Plusieurs apparitions publiques avaient été annulées, notamment à cause de problèmes de mobilité. La dernière photo officielle de la Reine, prise deux jours avant sa mort, la montrait accueillant Liz Truss, nouvelle Première ministre, avec un sourire fatigué mais toujours digne.

Une souveraine au règne historique

70 ans de règne : une longévité inégalée

Couronnée le 2 juin 1953, Elizabeth II a régné sur le Royaume-Uni et les nations du Commonwealth pendant plus de 70 ans. Elle a vu passer 15 Premiers ministres britanniques, de Winston Churchill à Liz Truss, ainsi que d’innombrables dirigeants internationaux.

Son règne a traversé les grandes mutations du XXe et du XXIe siècle : la décolonisation, la guerre froide, la mondialisation, le Brexit, et la pandémie de Covid-19. Elle est restée un pilier de stabilité dans un monde en constante évolution.

Une figure d’unité et de devoir

Le sens du devoir et la neutralité politique de la Reine ont façonné son image dans le monde. Elle a su incarner la continuité et la dignité de l'institution monarchique, en restant éloignée des scandales qui ont parfois ébranlé sa famille.

Célèbre pour son calme, son humour discret et sa maîtrise des symboles, Elizabeth II a déclaré lors de son 21e anniversaire :

"Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service."

Une réaction mondiale à la hauteur de l’événement

Un deuil national et international

Dès l’annonce de sa mort, une période de deuil national de dix jours a été décrétée au Royaume-Uni. Les drapeaux ont été mis en berne, les cloches ont sonné dans tout le pays, et des cérémonies religieuses ont eu lieu dans les cathédrales.

Des chefs d’État du monde entier ont salué la mémoire de la Reine. Le président français Emmanuel Macron l’a décrite comme :

"Une Reine de cœur qui a marqué son siècle à jamais."

Des hommages ont également été rendus au Canada, en Australie, en Inde et dans tous les pays du Commonwealth.

Un cérémonial funéraire millimétré

Le décès de la Reine Elizabeth II a déclenché l’opération "London Bridge", un plan funéraire minutieusement préparé depuis des décennies. Son cercueil a d’abord été transporté à Édimbourg, puis à Londres où il a reposé en chapelle ardente à Westminster Hall.

Le 19 septembre 2022, des funérailles d’État ont été organisées à l’abbaye de Westminster. L’événement a été suivi par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Une procession militaire d’une rare ampleur a accompagné la souveraine jusqu’à sa dernière demeure, la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où elle repose désormais aux côtés du Prince Philip.

Le début d’un nouveau règne : Charles III

Une succession sans surprise

Le fils aîné d’Elizabeth II, Charles, est immédiatement devenu roi sous le nom de Charles III. Âgé de 73 ans, il est devenu le monarque le plus âgé à accéder au trône dans l’histoire du Royaume-Uni.

Son accession a été proclamée officiellement par le Conseil d’Accession le 10 septembre 2022. Dans son premier discours en tant que roi, Charles III a rendu un hommage ému à sa mère :

"Ma chère maman, alors que tu entames ton dernier grand voyage pour retrouver mon cher papa, je veux simplement te dire ceci : merci."

Un avenir incertain pour la monarchie

Charles III hérite d’une monarchie admirée, mais aussi critiquée. Les débats sur la légitimité de la monarchie se ravivent, notamment dans les pays du Commonwealth comme la Jamaïque ou l’Australie. Le nouveau roi devra conjuguer tradition et modernité pour faire perdurer l’institution monarchique dans un monde en mutation.

L’héritage d’Elizabeth II : une souveraine intemporelle

Une image gravée dans l’histoire

Elizabeth II restera l’un des personnages les plus marquants du XXe siècle. Son portrait figure sur les monnaies, les timbres, et dans les mémoires de plusieurs générations.

À travers ses discours rassurants pendant les crises, ses visites diplomatiques et ses gestes symboliques, elle a incarné une forme de royauté rare, faite de retenue, de service et de constance.

Une inspiration mondiale

Même au-delà des frontières du Royaume-Uni, Elizabeth II symbolise un idéal d'engagement et de stabilité. Son règne a inspiré des leaders, des artistes et des citoyens ordinaires. Elle a su transcender les critiques par son comportement exemplaire, et marquer l’Histoire non par le pouvoir, mais par l’influence silencieuse de la constance.

Une page d’histoire se tourne, une légende demeure

Le 8 septembre 2022 restera gravé comme le jour où le monde a dit adieu à une Reine, mais aussi à une époque. La disparition d’Elizabeth II clôt une parenthèse historique où la monarchie britannique a su s’adapter sans jamais se renier. En dépit des défis à venir, son souvenir demeurera une référence pour les générations futures.

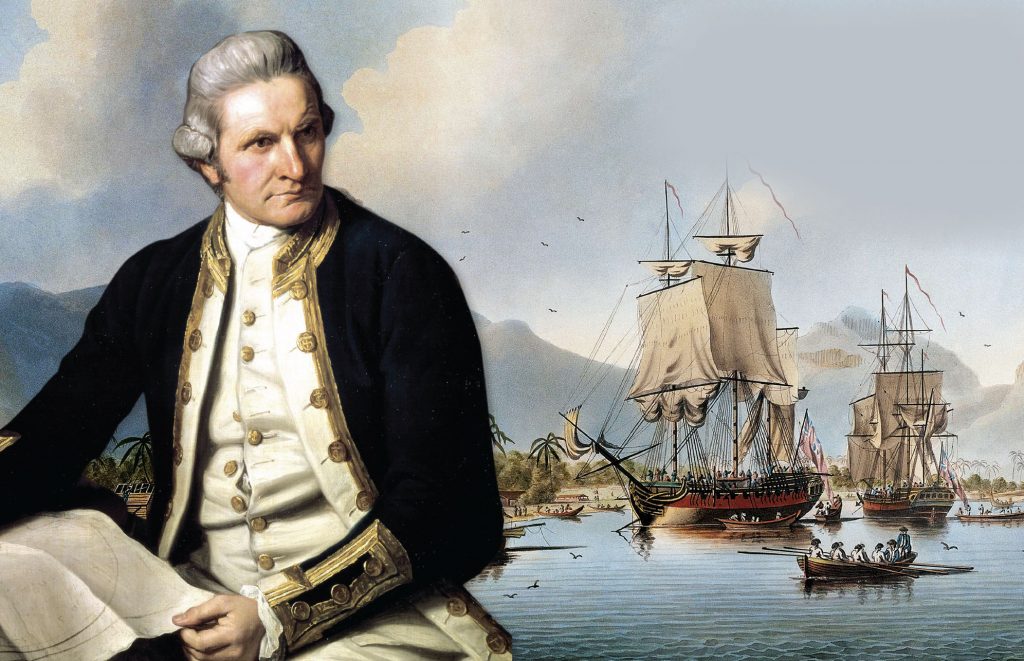

Le 4 septembre 1774, au cours de son deuxième voyage autour du monde, le célèbre navigateur britannique James Cook aperçoit une île au large du Pacifique Sud. Il la nomme "New Caledonia" en référence à l'Écosse natale de son père. Cet épisode, souvent méconnu du grand public, marque un tournant dans l’histoire de l’exploration européenne en Océanie. Voici le récit de cette découverte aux implications profondes pour les peuples autochtones et les puissances coloniales.

James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie : un tournant dans l'exploration du Pacifique

Le contexte du deuxième voyage de James Cook

En 1772, James Cook entame son deuxième grand voyage pour le compte de la Royal Navy. L’objectif est clair : vérifier l’existence du légendaire continent austral, la Terra Australis incognita. À bord du navire Resolution, Cook sillonne l’océan Pacifique sud, explorant les mers inexplorées et cartographiant des terres encore inconnues des Européens.

C’est dans ce cadre qu’il met le cap vers les îles du Pacifique Sud, après avoir visité la Polynésie et longé les côtes de la Nouvelle-Zélande. Le 4 septembre 1774, alors qu’il navigue vers l’ouest depuis les Nouvelles-Hébrides (aujourd’hui le Vanuatu), Cook aperçoit une terre montagneuse : la Grande Terre, qui fait aujourd’hui partie de la Nouvelle-Calédonie.

Pourquoi "Nouvelle-Calédonie" ?

En observant les reliefs escarpés de cette nouvelle île, Cook pense à l’Écosse (Caledonia en latin), région dont son père est originaire. Il la baptise donc "New Caledonia". Comme à son habitude, Cook prend soin de cartographier avec précision les côtes de l’île, notamment les baies, les récifs et les montagnes.

Voici ce qu’il note dans son journal de bord :

« Cette terre est élevée, montagneuse et bien boisée, ce qui indique un sol fertile. »

Cette nomination fait partie d’un mouvement plus large chez les explorateurs britanniques, qui avaient tendance à renommer les territoires en fonction de références européennes.

Une première rencontre avec un peuple kanak méconnu

Si James Cook ne pénètre pas profondément à l’intérieur de l’île, il est cependant le premier Européen à entrer en contact avec les Kanaks, le peuple autochtone de la Grande Terre. Ces rencontres sont brèves et prudentes. Cook est accompagné de traducteurs polynésiens qui tentent d’établir un dialogue, sans grand succès.

Cependant, Cook note la présence d'une population organisée, cultivant la terre, construisant des cases et utilisant des pirogues sophistiquées. Il observe aussi avec intérêt les tatouages, les parures et les outils des habitants.

Malgré ces premiers échanges, les Kanaks ne seront pleinement confrontés à la colonisation européenne que plusieurs décennies plus tard, lorsque la France annexera l'île en 1853.

Une découverte stratégique pour les Européens

La position géographique de la Nouvelle-Calédonie est stratégique : elle se situe à mi-chemin entre l’Australie et la Polynésie. Cook, conscient de cela, envoie un rapport détaillé à l’Amirauté britannique sur le potentiel maritime de l’île.

Il remarque également la présence de grandes barrières de corail, qui protègent les baies et les lagons, rendant l’ancrage possible pour les navires. Ces observations contribueront à susciter l’intérêt des Européens pour cette île, bien que ce soit la France, et non l’Angleterre, qui en prendra le contrôle au XIXe siècle.

Conséquences de la découverte sur le long terme

La découverte de la Nouvelle-Calédonie par Cook ne se traduit pas immédiatement par une colonisation. Cependant, elle ouvre la voie à une série d’explorations scientifiques et militaires qui préparent le terrain pour l’expansion coloniale.

En 1853, Napoléon III fait de la Nouvelle-Calédonie une colonie française, en partie pour y établir un bagne et affirmer la présence française face à l’influence britannique en Australie. Ce territoire devient alors une pièce essentielle dans le jeu d’échecs impérial du XIXe siècle.

Pour les Kanaks, cette découverte marque le début d’une longue période de bouleversements : acculturation, spoliation des terres, révoltes, et luttes pour la reconnaissance culturelle et politique.

Anecdote : une escale marquante, mais brève

James Cook ne reste que douze jours au large de la Nouvelle-Calédonie, principalement dans la baie de Balade. Il ne débarque qu’à quelques reprises, préférant rester prudent, comme il l’avait fait ailleurs en Océanie. Pourtant, cette courte escale est gravée dans l’histoire : elle marque la première trace écrite de la Nouvelle-Calédonie dans les archives européennes.

L’île restera relativement isolée jusqu’à ce que les missions religieuses et les expéditions françaises prennent le relais au milieu du XIXe siècle.

Une exploration qui résonne encore aujourd'hui

La découverte de la Nouvelle-Calédonie par James Cook le 4 septembre 1774 constitue un jalon fondamental dans l’histoire de l’exploration du Pacifique. Si Cook n’a pas cherché à coloniser l’île, son passage a laissé une empreinte durable. Le nom qu’il lui a donné est toujours en usage, et son rapport a éveillé l’intérêt des Européens pour cette terre riche en ressources, en culture et en biodiversité.

À travers cette rencontre entre un grand explorateur britannique et un peuple autochtone millénaire, c’est tout un pan de l’histoire mondiale qui se dessine : celui des découvertes, des échanges, mais aussi des tensions et des empires.

Dans la nuit du 2 septembre 1666, un simple feu de boulangerie allait devenir l’un des événements les plus destructeurs de l’histoire de la capitale britannique. En seulement quatre jours, le Grand Incendie de Londres ravagea la ville médiévale, détruisant des milliers de maisons, d’églises et de bâtiments publics. Mais cette catastrophe marque aussi un tournant historique majeur : un nouvel urbanisme, une prise de conscience en matière de sécurité, et une renaissance architecturale. Plongée dans cet épisode tragique et fondateur de l’histoire londonienne.

Une nuit fatidique : l’origine du brasier

Le feu naît dans une boulangerie de Pudding Lane

Tout commence dans la petite boulangerie de Thomas Farriner, située à Pudding Lane. Il est environ 1h du matin, ce dimanche 2 septembre 1666. Un feu mal éteint dans un four s’embrase et se propage rapidement à la structure en bois du bâtiment. Avec les maisons enchevêtrées, les toits de chaume, le vent fort et une sécheresse prolongée, les flammes se propagent comme une traînée de poudre.

"Une ville faite de bois et de négligence." – Samuel Pepys, haut fonctionnaire et chroniqueur de l’époque

L’incapacité à maîtriser les flammes

À cette époque, les moyens pour éteindre un incendie sont rudimentaires : seaux d’eau, chaînes humaines, haches pour créer des coupe-feux. Mais l’organisation est chaotique. Pire encore, le Lord Maire de Londres tarde à réagir. Par peur de détruire les maisons pour limiter le feu, il laisse les flammes se répandre.

Quatre jours de destruction totale

Une ville médiévale ravagée

Du 2 au 5 septembre, le feu consume 87 églises paroissiales, 13 200 maisons, la cathédrale Saint-Paul, et une grande partie du centre-ville, y compris les bâtiments officiels et les entrepôts du port. 80 % de la City est détruite.

Malgré l’ampleur des dégâts matériels, les pertes humaines sont étonnamment faibles selon les registres officiels : moins de 10 morts déclarés. Mais certains historiens pensent que le nombre réel fut bien plus élevé, notamment parmi les pauvres et les sans-abris dont les corps ont pu être incinérés dans les décombres.

Le feu s’arrête enfin… grâce à un miracle météorologique

Ce n’est que le 5 septembre qu’un changement de direction du vent et l'utilisation de poudres explosives pour créer des coupe-feux par l’armée permettent de stopper l’avancée du brasier. La ville est en ruines, mais le pire a été évité : la Tour de Londres et les quartiers ouest sont épargnés.

Les conséquences à long terme du Grand Incendie de Londres

Une reconstruction monumentale

Dès la fin du feu, le roi Charles II ordonne la reconstruction de Londres. Il fait appel à des architectes visionnaires, notamment Sir Christopher Wren, qui reconstruira la nouvelle cathédrale Saint-Paul, symbole de la résilience londonienne. Le plan de reconstruction inclut :

-

Des rues élargies

-

Des bâtiments en pierre ou en brique (et non plus en bois)

-

L’interdiction des toits de chaume

-

La City of London renaît en quelques années, plus moderne et plus hygiénique.

-

Un tournant dans la prévention des incendies

-

Le Grand Incendie va révolutionner la gestion du risque :

-

Première assurance incendie créée en 1680

-

Naissance des premières compagnies de pompiers privées

Introduction de normes de construction plus strictes

On estime que ce désastre a indirectement sauvé Londres d’une épidémie de peste, car il a détruit les taudis insalubres où pullulaient les rats porteurs de puces infectées.

Un événement fondateur de la mémoire londonienne

Le Grand Incendie est commémoré par "The Monument", une colonne de 61 mètres de haut, construite à proximité du point de départ de l’incendie. Cette colonne est encore visible aujourd’hui.

Anecdotes et mémoires du feu

Samuel Pepys, témoin de l’histoire

Grâce au journal de Samuel Pepys, nous disposons d’un récit de première main :

"Je vis le feu dans toute sa rage… des flammes comme je n’en avais jamais vues."

Il raconte avoir enterré son parmesan et ses papiers dans son jardin, persuadé que sa maison allait brûler.

Un bouc émissaire : le cas de Robert Hubert

Dans la panique, les Londoniens cherchent un coupable. Un certain Robert Hubert, Français catholique, avoue avoir mis le feu à la boulangerie. Il est exécuté… avant qu'on ne découvre qu’il n’était même pas à Londres le 2 septembre. Un exemple typique de la chasse aux sorcières post-catastrophe.

Ce que Londres a appris des flammes

Le Grand Incendie de Londres de 1666, bien qu’immensément destructeur, a joué un rôle fondamental dans la transformation de la capitale anglaise. Il a mis en lumière les failles d’une ville médiévale surpeuplée et mal préparée, mais aussi la capacité d’un peuple à se relever. C’est dans la cendre que Londres a jeté les bases de son avenir de métropole moderne, sûre et innovante.

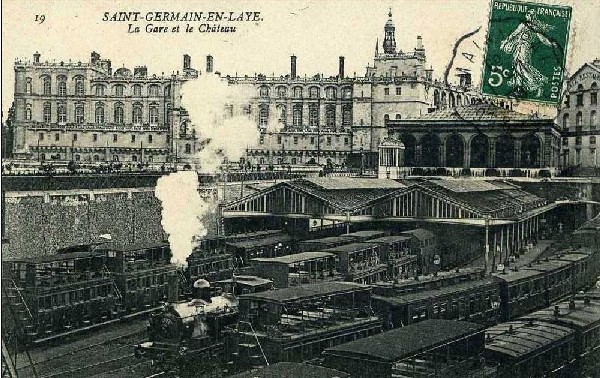

Le 24 août 1837 marque une date fondatrice dans l’histoire des transports en France : l'inauguration de la toute première ligne de chemin de fer destinée au transport de passagers, reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye. Cet événement, souvent relégué aux marges des manuels scolaires, a pourtant profondément bouleversé les modes de vie, l’économie et la géographie du territoire français. Retour sur cette révolution ferroviaire qui a ouvert la voie à un siècle d’industrialisation et de modernisation.

Le contexte d’un pays en mutation

La France face à la révolution industrielle

Au début du XIXe siècle, la France observe avec une certaine prudence les avancées industrielles de l’Angleterre, pionnière en matière de transport ferroviaire. Le succès de la ligne Stockton-Darlington en 1825 et surtout celui de Liverpool-Manchester en 1830 commencent à faire réfléchir les ingénieurs et industriels français. Pourtant, le pays reste encore fortement rural, et les transports dépendent majoritairement des routes souvent impraticables et des voies fluviales lentes.

Le rôle moteur de la monarchie de Juillet

Sous le règne de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet (1830-1848) encourage les initiatives modernisatrices, dans une logique de développement économique. Le roi et ses ministres, notamment Adolphe Thiers, voient dans le chemin de fer un moyen d'unifier le territoire, de dynamiser les échanges commerciaux et de renforcer le pouvoir central. C’est dans ce contexte politique favorable qu’est lancée la construction de la ligne Paris – Saint-Germain.

Un projet ambitieux porté par des pionniers

Les figures clés : les frères Pereire et l’ingénieur Eugène Flachat

Le projet est porté par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, fondée par les frères Émile et Isaac Pereire, financiers et visionnaires d’origine bordelaise. Ils font appel à l’ingénieur Eugène Flachat, jeune prodige de la technique, pour diriger les travaux. Ensemble, ils ambitionnent de créer une ligne moderne, efficace et confortable, en s’inspirant des meilleurs modèles britanniques.

Une construction semée d’embûches

Longue de 18 kilomètres, la ligne doit traverser des zones urbaines denses et affronter des obstacles techniques notables. Le principal défi réside dans la traversée de la colline du Pecq, ce qui nécessite la construction d’un viaduc et la mise en place, pour la première fois en France, d’un système de traction par câble pour aider les locomotives à gravir la pente. Un exploit technique pour l’époque.

Le jour de l’inauguration : un événement national

Un voyage inaugural sous les yeux du roi

Le 24 août 1837, la ligne est officiellement inaugurée en grande pompe. Le roi Louis-Philippe, accompagné de ses fils et d’une foule de notables, monte à bord d’un train tiré par la locomotive « La Stéphanie ». Le convoi parcourt les 18 km en environ 30 minutes, à une vitesse moyenne de 25 km/h, ce qui impressionne les spectateurs massés le long du trajet.

Une expérience nouvelle pour les passagers

Pour la première fois, les passagers font l’expérience d’un voyage rapide, régulier et relativement confortable. Les voitures sont encore rudimentaires, mais les passagers découvrent avec émerveillement le paysage qui défile à vive allure. C’est un choc culturel autant qu’un bond technique.

Une ligne qui ouvre la voie à la modernité

Un succès immédiat

Dès les premiers mois d’exploitation, la ligne connaît un immense succès populaire. Elle transporte rapidement plusieurs milliers de passagers par jour. Ce succès encourage les autorités et les investisseurs à développer d’autres lignes en direction de Versailles, Orléans ou Rouen.

Une transformation du territoire

Avec cette première ligne, la banlieue parisienne devient plus accessible. Saint-Germain-en-Laye, ville de villégiature aristocratique, voit arriver une nouvelle population. Le train modifie en profondeur la relation entre centre et périphérie, préfigurant l’urbanisation du Grand Paris.

Des conséquences à long terme sur la société française

L’accélération de l’industrialisation

Le développement du chemin de fer accélère l’industrialisation en facilitant le transport des matières premières et des marchandises. Les usines peuvent désormais s’installer plus loin des ports ou des rivières, les ouvriers peuvent se déplacer plus facilement, et les marchés régionaux s’ouvrent au reste du pays.

Une nouvelle perception du temps et de l’espace

Victor Hugo écrivait : « Le rail, c’est le niveau du progrès. » Le train bouleverse les repères temporels : on peut désormais traverser des régions en quelques heures, ce qui était autrefois impossible. Cela transforme les mentalités, encourage la mobilité et annonce les mutations de la société moderne.

Une démocratisation des voyages

Avec le train, voyager n’est plus réservé aux élites. Les classes moyennes, puis les ouvriers, accèdent progressivement à cette nouvelle forme de déplacement. Le tourisme populaire prend naissance, les congés payés du XXe siècle s’inscriront dans cette lignée.

Un héritage toujours vivant

La ligne Paris – Saint-Germain est aujourd’hui intégrée au réseau du RER A, l’une des lignes les plus fréquentées d’Europe. Elle reste le symbole d’une innovation majeure qui a propulsé la France dans l’ère moderne. Ce premier trait de fer tracé entre la capitale et sa périphérie a marqué le début d’un vaste maillage ferroviaire, transformant durablement le pays.

Une petite ligne, un grand tournant de l’histoire française

L’inauguration du chemin de fer entre Paris et Saint-Germain-en-Laye, le 24 août 1837, n’est pas qu’un simple événement technique. C’est une rupture, une bascule dans la modernité. Elle illustre à quel point les innovations techniques peuvent remodeler la société, les mentalités et le territoire tout entier. Elle préfigure un siècle d’expansion ferroviaire qui marquera profondément l’identité française.

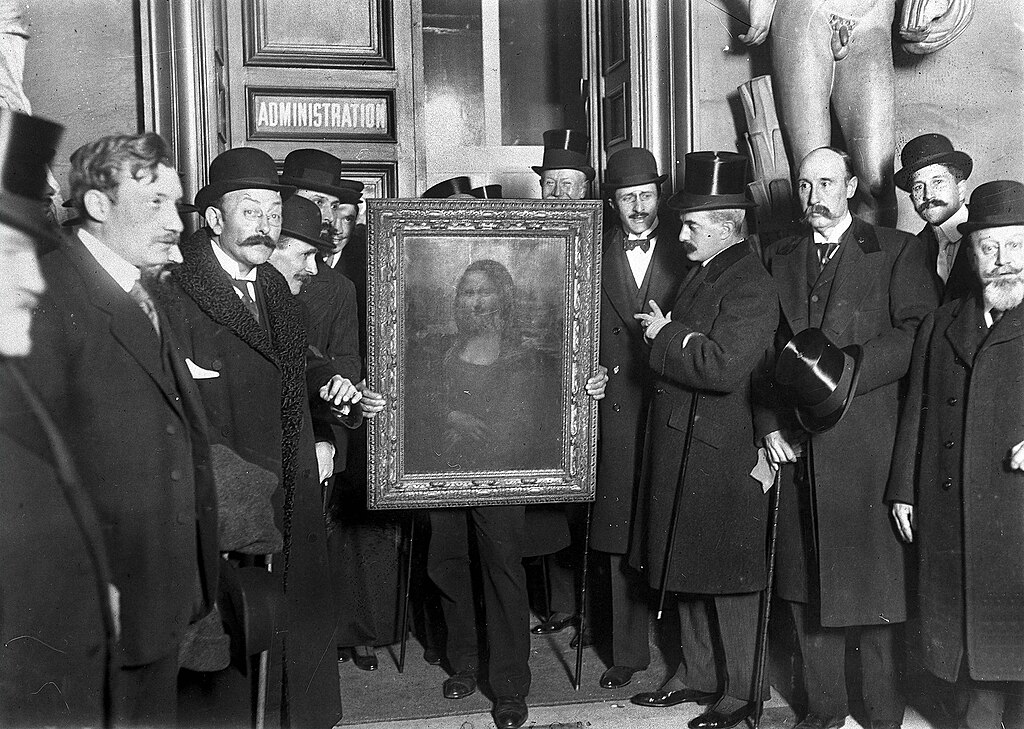

Le 21 août 1911, un événement digne d’un roman policier secoue la France et le monde de l’art : la Joconde disparaît du musée du Louvre. Ce vol, aussi audacieux qu’absurde, va transformer à jamais la notoriété du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique et contribué à faire de La Joconde l’œuvre la plus célèbre au monde.

Un chef-d’œuvre déjà célèbre… mais pas encore une icône

La Joconde au début du XXe siècle

Avant 1911, La Joconde était une œuvre admirée des connaisseurs mais pas encore le symbole mondial qu’elle est devenue aujourd’hui. Peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, elle entre dans les collections royales françaises sous François Ier, avant d’être exposée au Louvre à partir de la Révolution.

Mais au tournant du XXe siècle, d’autres œuvres attirent davantage l’attention des foules. La Vénus de Milo ou encore La Liberté guidant le peuple sont, à l’époque, bien plus populaires auprès du grand public.

Un tableau accessible, sans protection particulière

À l’époque, les mesures de sécurité sont bien différentes d’aujourd’hui. Les œuvres sont exposées avec une relative simplicité, souvent accrochées à des clous sur les murs, sans vitrines ni alarmes. Cette légèreté allait permettre l’un des cambriolages les plus incroyables de l’histoire de l’art.

Le 21 août 1911 : la Joconde s’évapore du musée

Un lundi pas comme les autres

Le Louvre est fermé au public ce lundi 21 août 1911. C’est le jour de repos hebdomadaire du musée, réservé aux travaux de maintenance. Ce matin-là, un homme vêtu d’une blouse blanche — identique à celle portée par les ouvriers du musée — sort calmement avec un tableau dissimulé sous sa blouse.

L’œuvre est alors absente de son emplacement dans la Salle des États. Mais ce n’est que le mardi suivant, à l’ouverture au public, que l’absence est réellement constatée.

Une enquête digne d’un polar

La disparition du tableau est signalée, la salle est fouillée, le cadre retrouvé abandonné dans un escalier. Le Louvre est fermé pendant une semaine. La presse s’empare de l’affaire. C’est un véritable scandale national.

La police interroge des centaines de personnes, dont le célèbre poète Guillaume Apollinaire, brièvement emprisonné. Même Pablo Picasso est entendu, en raison de ses liens avec les milieux d’avant-garde et du vol d'autres antiquités quelques années auparavant.

Mais aucune piste ne semble sérieuse. La Joconde est introuvable. Le mystère s’épaissit.

Un voleur italien et un patriotisme mal placé

Vincenzo Peruggia : le cambrioleur inattendu

Ce n’est que deux ans plus tard, en décembre 1913, que le mystère est élucidé. À Florence, un antiquaire reçoit un homme affirmant posséder La Joconde et souhaitant la restituer à l’Italie. L’homme se nomme Vincenzo Peruggia, un ancien employé du Louvre.

Son mobile ? Il prétend avoir voulu "rapatrier" l’œuvre en Italie, pensant que Napoléon l’avait volée — ce qui est historiquement inexact, puisque François Ier l’avait acquise trois siècles plus tôt.

Peruggia est arrêté. Il avait conservé le tableau caché dans une malle sous son lit, à Paris, pendant deux ans, avant de tenter de le vendre à un musée florentin.

Une peine légère pour un geste "patriotique"

Condamné à seulement un an et deux semaines de prison, Peruggia bénéficia d’une certaine indulgence, notamment parce que son acte fut perçu par certains comme un geste de fierté nationale italienne. Il sortit de prison au bout de quelques mois et retourna à une vie anonyme.

Conséquences d’un vol spectaculaire

La notoriété mondiale de la Joconde

Ironie de l’histoire : le vol transforma la Joconde. D’œuvre célèbre, elle devint une icône planétaire. Les journaux du monde entier en firent leurs gros titres. Des milliers de visiteurs affluèrent au Louvre… pour contempler le vide laissé par le tableau.

Lorsque La Joconde est finalement restituée à Paris en 1914, l’accueil est triomphal. Elle est désormais entourée d’un mythe, d’un mystère, d’un prestige nouveau. On vient l’admirer autant pour sa beauté que pour son histoire.

Un tournant pour la sécurité des musées

Cet incident marqua également un tournant dans la manière de sécuriser les œuvres d’art. Dès son retour, la Joconde est placée derrière une vitre blindée, protégée par des gardiens, et devient l’objet d’une vigilance extrême.

Les musées du monde entier en tirèrent des leçons. La sécurité des œuvres devint une priorité, entraînant la modernisation des dispositifs de protection.

Anecdotes et postérité

Charlie Chaplin déclara un jour que "le vol de la Joconde fut la meilleure publicité jamais faite pour une œuvre d’art."

Une chanson de Serge Gainsbourg, La chanson de Prévert, évoque la Joconde en lien avec le souvenir amoureux.

En 2009, le Louvre a réorganisé entièrement la Salle des États pour faire de la Joconde son centre absolu d’attraction.

Le jour où la Joconde devint immortelle

Le 21 août 1911, un voleur italien sans grand envergure a, sans le savoir, donné à la Joconde la célébrité éternelle. Son vol a révélé la force des mythes, l’importance de la mémoire collective et la fragilité de notre patrimoine. Depuis ce jour, le sourire énigmatique de Mona Lisa est devenu un emblème universel… bien plus fort que la peinture seule.

Le 8 août 1786, deux hommes, Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccard, inscrivaient leur nom dans l’histoire en réussissant la toute première ascension du Mont-Blanc. Cette prouesse, considérée comme l’acte fondateur de l’alpinisme moderne, mêle courage, aventure scientifique et dépassement de soi. Retour sur cette journée qui a marqué à jamais la conquête des sommets.

Contexte historique et fascination pour le Mont-Blanc

Au XVIIIᵉ siècle, le Mont-Blanc, culminant à 4 809 mètres, était perçu comme un sommet inaccessible, presque mythique. Situé dans la chaîne des Alpes, il suscitait la curiosité des savants et l’admiration mêlée de crainte des populations locales.

Le naturaliste suisse Horace-Bénédict de Saussure, passionné par l’étude des montagnes, offrit même une récompense à celui qui trouverait un itinéraire pour atteindre son sommet. L’objectif n’était pas seulement sportif : il visait à étudier la haute montagne, l’air raréfié, la glaciologie et l’influence de l’altitude sur le corps humain.

Cette offre de Saussure devint un moteur d’exploration pour les chasseurs de chamois, cristalliers et guides des vallées de Chamonix.

Les protagonistes : Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccard

Jacques Balmat, né en 1762 à Chamonix, était un chasseur et cristallier habitué aux terrains accidentés et aux glaciers. Connu pour son endurance, il rêvait de cette ascension.

Michel-Gabriel Paccard, né en 1757, médecin chamoniard, partageait la passion des sciences et de l’exploration. Il souhaitait mesurer la pression atmosphérique et collecter des données utiles à la recherche scientifique.

L’alliance de l’expérience de Balmat sur les terrains alpins et des connaissances scientifiques de Paccard formait un duo complémentaire.

L’expédition du 8 août 1786

À l’aube, Balmat et Paccard quittent Chamonix, lourdement chargés. Leur équipement reste rudimentaire : alpenstocks (longs bâtons de marche), crampons rudimentaires, lunettes de protection contre la réverbération et vivres simples. Ils progressent par l’aiguille du Goûter, affrontant crevasses, pentes glacées et conditions météorologiques changeantes.

Après plus de 14 heures d’effort, ils atteignent enfin le sommet vers 18 heures. Balmat, émerveillé, décrira plus tard la sensation de "se trouver dans un autre monde". Paccard, quant à lui, se concentre sur les mesures barométriques, confirmant que la science était autant au rendez-vous que l’aventure.

Les conséquences et l’héritage

La réussite de Balmat et Paccard fit grand bruit en Europe. Dès l’année suivante, Horace-Bénédict de Saussure monta lui-même au sommet, confirmant l’itinéraire.

Cette première ascension inaugura une nouvelle ère : celle de l’alpinisme moderne. Le Mont-Blanc devint rapidement une destination pour explorateurs, scientifiques et aventuriers.

À long terme, cet exploit ouvrit la voie au développement du tourisme de montagne à Chamonix et à la professionnalisation des guides alpins. Les clubs alpins et expéditions internationales trouvent ici leur origine culturelle et sportive.

Anecdotes marquantes de l'ascension du Mont-Blanc

-

Balmat aurait passé une nuit seul dans la montagne quelques jours avant l’ascension, repérant un passage crucial.

-

Paccard, épuisé au sommet, refusa de manger ou boire avant de terminer ses relevés scientifiques.

-

L’ascension marqua également un tournant dans l’imaginaire européen, renforçant la fascination romantique pour la nature sauvage et les hauts sommets.

Une légende toujours vivante

Aujourd’hui, gravir le Mont-Blanc reste un défi, même avec du matériel moderne. Les 8 et 9 août, Chamonix commémore l’événement avec des reconstitutions et des conférences. La mémoire de Balmat et Paccard perdure, rappelant que l’exploration est toujours une histoire de passion et de persévérance.

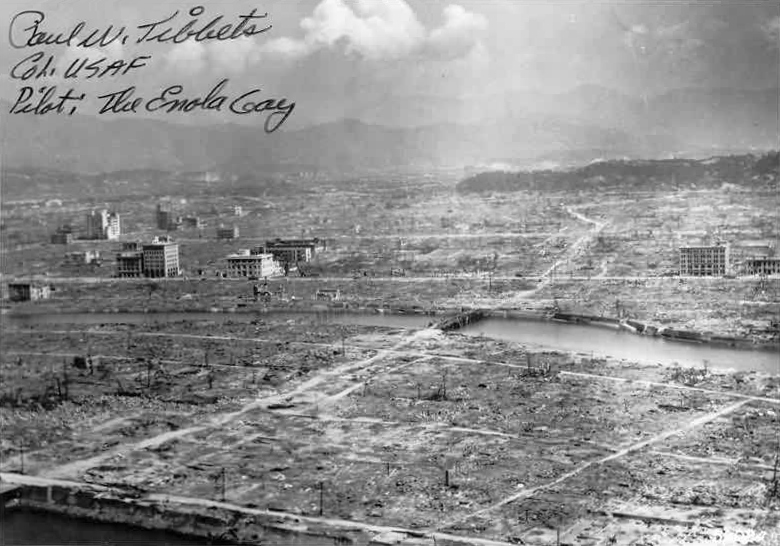

Le 6 août 1945, à 8 h 15, le ciel d’Hiroshima s’illumina d’un éclat aveuglant qu’aucun témoin n’avait jamais imaginé. En une fraction de seconde, la première bombe atomique utilisée en temps de guerre marqua l’entrée de l’humanité dans l’ère nucléaire. Comprendre les causes, le déroulement et les répercussions de ce bombardement, c’est éclairer l’une des pages les plus sombres – mais aussi les plus formatrices – de l’histoire contemporaine.

Bombardement atomique d’Hiroshima : origines, impacts et héritage durable

Aux racines d’une décision

Le projet Manhattan, lancé en 1942 par les États-Unis avec le Royaume-Uni et le Canada, mobilisa plus de 130 000 personnes dans le secret absolu. Les raisons officielles : hâter la capitulation japonaise et épargner, selon l’état-major américain, jusqu’à un million de vies qu’aurait coûté un débarquement sur les îles principales. Pourtant, des voix divergentes s’élevèrent dès juillet 1945 : plusieurs scientifiques dont Leo Szilard alertèrent le président Truman sur les implications morales de l’arme atomique – un courrier resté lettre morte.

« Nous avons créé un moyen de destruction potentiellement illimité ; il nous incombe d’en avertir le monde avant qu’il ne soit trop tard. »

— Albert Einstein, juillet 1945.

6 août 1945, 8 h 15 : l’explosion

Le B-29 Enola Gay largue « Little Boy » à 9 500 m d’altitude. Quarante-trois secondes plus tard, l’engin de 4,4 tonnes explose à 580 m au-dessus du Shima Hospital :

-

Température du cœur de la boule de feu : près de 4 000 °C.

-

Onde de choc initiale : plus de 400 m/s.

-

Rayon de destruction presque totale : 1,6 km.

Les bâtiments de bois et de papier huilé de la vieille ville s’embrasent instantanément. La cathédrale, les rizières, les lignes de tramway fondent. Trois jours plus tard, Nagasaki sera frappée à son tour. Mais Hiroshima reste le symbole premier, figé par la photographie du Dôme de Genbaku – rescapé fantomatique au milieu d’un champ de ruines.

Témoignages et chiffres humains

À la fin de 1945, 140 000 morts (sur 350 000 habitants) sont dénombrés, morts sur le coup ou des suites des brûlures et de la maladie des radiations. Le docteur Shuntaro Hida, l’un des rares médecins rescapés, décrivit les « ombres gravées sur les murs » : silhouettes carbonisées si nettes qu’elles révélaient la posture exacte des victimes au moment du flash. Les hibakusha (« personnes bombardées ») subirent ensuite leucémies et cancers à des taux sans précédent ; nombre d’entre eux durent affronter la stigmatisation sociale au Japon pendant des décennies.

Conséquences géopolitiques immédiates

-

9 août 1945 : entrée en guerre de l’URSS contre le Japon.

-

2 septembre 1945 : reddition japonaise à bord du cuirassé USS Missouri.

-

Création, dès 1946, de la Commission de l’énergie atomique américaine.

-

Début de la course aux armements : l’URSS teste sa bombe en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960.

Cette « logique de dissuasion » dominera la guerre froide ; paradoxalement, la peur d’une destruction mutuelle assurée contribuera à empêcher toute frappe nucléaire directe entre superpuissances.

Dimensions culturelles et mémorielles

Hiroshima devient dès 1947 un motif central de la littérature et du cinéma :

-

« Les Fleurs d’Hiroshima » de Edita Morris (1959).

-

« Hiroshima, mon amour » film d’Alain Resnais, scénario de Marguerite Duras (1959).

-

Manga « Hadashi no Gen » (Gen d’Hiroshima) de Keiji Nakazawa (1973) – témoignage autobiographique d’un jeune survivant.

Chaque œuvre rappelle la tension entre oubli et devoir de mémoire ; le Dôme désormais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est le pivot de cérémonies annuelles où l’on relâche des lanternes sur la rivière Motoyasu.

Avancées scientifiques et éthiques

Sans Hiroshima, les usages civils du nucléaire (énergie, médecine) auraient-ils émergé si vite ? Les tout premiers traitements par radiothérapie et l’imagerie gamma se développent dès les années 1950. Mais le traumatisme nourrit également le mouvement antinucléaire : la signature du Traité de non-prolifération de 1968, puis plus récemment le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW) de 2017, doit beaucoup à l’engagement des hibakusha comme Setsuko Thurlow, lauréate du prix Nobel de la Paix.

Anecdotes et faits méconnus

-

Le pilote Tibbets baptisa l’avion Enola Gay du nom de sa mère – détail qui suscita la controverse lors de l’exposition du Smithsonian en 1995.

-

Un olivier vieux de trois siècles, transplanté en 1973, pousse encore dans le Jardin de la paix ; il est classé « arbre phénix ».

-

Certains tramways d’origine, remis en service en 1946, circulent toujours : symboles de résilience, ils portent des plaques commémoratives en anglais et en japonais.

Leçon pour le XXIᵉ siècle

Dans un monde où neuf États possèdent l’arme nucléaire et où la miniaturisation progresse, Hiroshima demeure un avertissement. Les catastrophes évitées de justesse (Cuba 1962, Kamtchatka 1983, Kargil 1999) montrent que l’erreur humaine reste la faille majeure. Comme le résumait le secrétaire général de l’ONU António Guterres lors des 75 ans de la bombe : « Le seul moyen sûr de garantir qu’aucune arme nucléaire ne sera jamais employée est de les éliminer toutes. »

Un héritage nucléaire qui interpelle encore

Le champignon d’Hiroshima s’est dissipé il y a 80 ans, mais son ombre plane toujours sur nos choix énergétiques, militaires et humanitaires. Se souvenir du 6 août 1945, c’est rappeler que la science sans conscience peut réduire une cité à la cendre en un battement de cils – et qu’elle peut, tout autant, façonner un avenir de coopération et de paix.

Le 4 août 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, Jesse Owens entre dans l’histoire en remportant une nouvelle médaille d’or, humiliant publiquement la théorie de la supériorité aryenne prônée par Adolf Hitler. Retour sur un moment-clé de l’histoire du sport et de la politique mondiale, à la croisée des destins.

Le contexte des Jeux Olympiques de Berlin 1936

Une vitrine pour le régime nazi

Les Jeux Olympiques d’été de 1936 sont organisés à Berlin, sous le régime d’Adolf Hitler. Il s'agit d'une opportunité en or pour le dictateur nazi de montrer au monde la puissance retrouvée de l’Allemagne. Le pays sort du Traité de Versailles et cherche à imposer sa vision du monde fondée sur le racisme, l'antisémitisme et le culte du corps aryen.

La propagande nazie, orchestrée par Joseph Goebbels, transforme les JO en une vitrine parfaite : stades monumentaux, organisation impeccable, cérémonies grandioses. La cinéaste Leni Riefenstahl est même chargée de filmer les Jeux pour en faire un documentaire, Les Dieux du stade, monument de propagande visuelle.

L’espoir américain : Jesse Owens

Dans cette ambiance tendue, arrive Jesse Owens, jeune sprinteur noir américain de 22 ans. Né dans une famille pauvre de l’Alabama et élevé dans l'Ohio, Owens s'est distingué par ses performances exceptionnelles sur les pistes. Il est vu comme un outsider face aux ambitions hégémoniques du régime nazi.

Le 4 août 1936 : une victoire historique au saut en longueur

Un duel symbolique

Ce jour-là, Jesse Owens participe à l’épreuve du saut en longueur. Après avoir remporté l’or au 100 mètres, tous les regards sont tournés vers lui. Il est opposé à Luz Long, athlète allemand blond aux traits "aryens", favori local et représentant idéalisé du régime.

Lors des qualifications, Owens échoue à deux reprises. Il lui reste un seul essai. C’est alors que Luz Long, dans un geste qui fera date, lui donne un conseil : prendre une marge plus en arrière pour ne pas être disqualifié. Owens suit le conseil, se qualifie, puis remporte l’épreuve en finale avec un saut de 8,06 mètres, établissant un record olympique.

Le refus de la poignée de main : mythe ou réalité ?

L’un des épisodes les plus débattus de ce jour est l’attitude d’Adolf Hitler. Selon une légende tenace, Hitler aurait refusé de serrer la main à Jesse Owens, humilié par la victoire d’un Noir sur ses athlètes "aryens". En réalité, Hitler avait quitté le stade plus tôt et, selon les règles du CIO, avait été sommé de saluer tous les vainqueurs ou aucun. Il choisit de ne plus saluer aucun athlète à partir de ce moment.

Pour sa part, Jesse Owens déclara plus tard :

« Hitler ne m’a pas snobé. C’est FDR [Franklin D. Roosevelt] qui l’a fait. Le président ne m’a jamais envoyé de télégramme de félicitations. »

L’amitié entre Jesse Owens et Luz Long

Une fraternité au-delà de la propagande

Le geste de Luz Long ne passe pas inaperçu. Malgré les risques, l’Allemand n’hésite pas à féliciter Owens publiquement, à marcher bras dessus bras dessous avec lui sous les yeux du Führer. Cet acte de sportivité pure fait le tour du monde.

Après la guerre, Owens racontera que Luz Long lui avait écrit des lettres, jusqu’à sa mort survenue en 1943 en Sicile. Une preuve que la dignité humaine et la solidarité peuvent triompher des idéologies les plus sombres.

L’impact politique et culturel de la victoire de Jesse Owens

Un camouflet pour le régime nazi

En remportant quatre médailles d’or (100 m, 200 m, saut en longueur, relais 4 × 100 m), Jesse Owens démolit la doctrine nazie de la supériorité raciale. L’impact est immense. La presse internationale titre sur l’exploit d’un homme noir dans une Allemagne qui prône l'exclusion et la haine raciale.

Une reconnaissance tardive aux États-Unis

Ironie du sort, Jesse Owens, de retour aux États-Unis, n’est pas traité en héros. Il doit prendre un ascenseur de service pour entrer dans un hôtel lors d’une cérémonie en son honneur. L’Amérique ségrégationniste n’est pas prête à célébrer un héros noir.

Ce n’est qu’en 1976 que le président Gerald Ford lui remet la Médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile américaine. En 1990, George H. W. Bush lui accorde, à titre posthume, la Médaille d’or du Congrès.

Héritage et symbolique éternelle

Une figure de lutte contre le racisme

Jesse Owens est aujourd’hui une icône de la lutte pour les droits civiques. Son nom est associé au courage, à la détermination, à la dignité humaine. Son histoire inspire des générations d’athlètes, d’hommes politiques, de citoyens.

Des références dans la culture populaire

Des films, documentaires et ouvrages retracent son parcours. Le film Race (2016) raconte notamment son combat contre la discrimination. Owens est aussi célébré dans les manuels scolaires, les musées, les événements sportifs.

Un saut qui fit vaciller une idéologie

Le 4 août 1936 reste gravé dans l’histoire comme le jour où un homme, par son talent et sa droiture, mit à mal l’un des régimes les plus dangereux du XXe siècle. Jesse Owens, par ses exploits, démontra que la valeur d’un être humain ne se mesure ni à sa couleur de peau ni à sa nationalité, mais à son courage, son intégrité, et sa volonté de se surpasser.

Le 24 juillet 1967, depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, le général Charles de Gaulle, président de la République française, prononce une phrase qui va marquer l'histoire des relations franco-canadiennes : "Vive le Québec libre !". Ce cri du cœur, perçu comme un soutien à l'indépendantisme québécois, provoque un séisme diplomatique et divise les opinions à travers le monde. Retour sur un discours qui fit trembler les colonnes du pouvoir.

Une visite d’État transformée en manifeste politique

Le général de Gaulle est invité au Canada à l’occasion de l’Exposition universelle de Montréal (Expo 67). Il entame une tournée triomphale en remontant le fleuve Saint-Laurent à bord du croiseur "Colbert". Partout où il passe au Québec, il reçoit un accueil enthousiaste, mêlant ferveur populaire et aspirations identitaires.

C'est dans ce contexte, le 24 juillet, que le président français s'adresse à une foule en liesse depuis le balcon de l’Hôtel de Ville de Montréal. Son discours, relativement classique au départ, s’achève par cette déclaration fracassante :

"Je vais vous confier un secret : ce soir, ici, et toute la journée, j’ai trouvé ce qu’il y a de plus grand dans le monde : c’est un peuple canadien français qui est en train de prendre en main son destin. Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Vive le Canada français ! Et vive la France !"

Un choc diplomatique entre Paris et Ottawa

La réaction du gouvernement canadien est immédiate. Le Premier ministre Lester B. Pearson, outré, rappelle que le Canada est un pays unifié et que son avenir ne saurait être dicté par une puissance étrangère. La visite de de Gaulle est abrégée : il annule la partie de son voyage prévue à Ottawa et rentre en France.

Les médias internationaux relaient l'incident, certains saluant le courage du général, d'autres dénonçant une ingérence inacceptable. Ce discours devient rapidement un sujet de débat au sein même de la diplomatie française, partagée entre le respect de la souveraineté canadienne et la volonté de soutenir les minorités francophones.

Le contexte québécois : un nationalisme en éveil

Dans les années 1960, le Québec vit la "Révolution tranquille", une période de profondes transformations sociales et politiques. Le sentiment nationaliste québécois gagne en puissance, nourri par une volonté de modernisation, de réforme de l'Église, de contrôle des ressources et de reconnaissance de la culture francophone.

Les paroles de de Gaulle résonnent donc comme un encouragement : elles renforcent les mouvements souverainistes et seront brandies comme un symbole pendant les décennies suivantes. Le Parti québécois, fondé en 1968, et les deux référendums de 1980 et 1995 trouvent en ce discours une légitimité historique.

Un discours prémédité ou improvisé ?

Les historiens débattent encore de l’intention exacte du général. Pour certains, la formule "Vive le Québec libre !" fut improvisée, portée par l’enthousiasme du moment. Pour d’autres, elle était dûment réfléchie et visait à envoyer un message politique fort.

Ce qui est certain, c’est que de Gaulle croyait fermement à la décolonisation et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il considérait le Québec comme une province opprimée culturellement par le pouvoir anglo-canadien.

Une phrase, un symbole

"Vive le Québec libre !" est devenue l’une des citations les plus célèbres de la Ve République. Gravée dans la mémoire collective, elle dépasse le cadre du discours pour incarner un mouvement. Les souverainistes québécois la reprennent dans leurs discours, leurs affiches, leurs chansons.

En France, le discours de Montréal a suscité un débat sur la portée de la politique extérieure et la place de la francophonie. De Gaulle, fidèle à sa vision d’une France libre et influente, n’a jamais renié ses paroles.

Un cri qui résonne encore dans l’Histoire

Le discours de Charles de Gaulle le 24 juillet 1967 fut un moment charnière dans l'histoire du Québec moderne. Il souligna l’aspiration à l’autonomie d’une nation au sein d’un pays bilingue, et il rappela au monde que les mots peuvent ébranler les frontières autant que les armes.

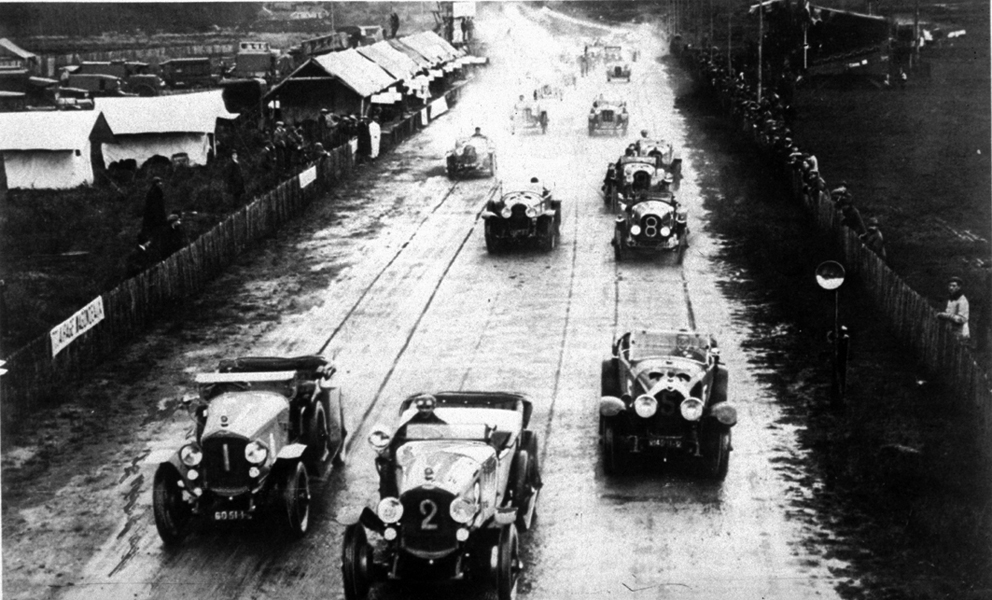

Le 24 janvier 1924 marque une date historique dans l’histoire du sport mondial : l’ouverture des tout premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix, en France. Cet événement fondateur fut bien plus qu’une simple compétition sportive. Il symbolisa l’union entre les nations dans un contexte d’après-guerre, la valorisation des sports de montagne et l’amorce d’une tradition centenaire qui allait bouleverser le monde olympique.

une Europe en quête de paix

Après la Première Guerre mondiale, le besoin de rassemblement entre les peuples se fait ressentir. Les Jeux Olympiques de Paris, prévus pour l’été 1924, offrent l’occasion parfaite pour prolonger l’esprit pacifique du baron Pierre de Coubertin. Dans cette optique, le Comité International Olympique décide d’organiser une "Semaine internationale des sports d’hiver" en amont de Paris, à Chamonix, au pied du Mont Blanc.

Ce n’est que rétroactivement que cet événement fut reconnu comme les premiers Jeux Olympiques d’hiver.

Pourquoi Chamonix ? Une station au cœur des Alpes françaises

Chamonix, station alpine réputée pour son dynamisme hivernal, fut choisie grâce à sa capacité d’accueil et son terrain naturel adapté à la plupart des disciplines hivernales : ski, patinage, bobsleigh, etc. Ville pionnière de l’alpinisme, elle disposait déjà d’infrastructures de base et d’une population familière aux rigueurs de l’hiver montagnard.

La France voulant rayonner sur la scène internationale, choisit de mettre en avant son patrimoine naturel tout en rendant hommage à l’esprit sportif.

Les disciplines sportives en 1924 : entre traditions nordiques et nouveautés

Les compétitions débutèrent le 25 janvier et s'étendirent jusqu'au 5 février. Seize épreuves furent disputées dans six sports différents : patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond, saut à ski, combiné nordique et bobsleigh.

Parmi les moments marquants :

-

La victoire du Norvégien Thorleif Haug en ski de fond et combiné nordique.

-

Le triomphe de Gillis Grafström, Suédois, en patinage artistique.

-

La médaille d’or française remportée par les frères Brunet (Pierre et Andrée) en patinage en couple.

Une participation encore limitée mais symbolique

Seules 16 nations participèrent à cette première édition, avec environ 250 athlètes, dont une dizaine de femmes. Les pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande) dominèrent les épreuves de ski, tandis que les nations alpines comme la Suisse et l’Autriche s’illustrèrent en bobsleigh et ski alpin (non encore discipline olympique).

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie marquèrent également leur présence. Ce fut une rencontre des cultures sportives et une occasion unique de partager les traditions des pays du Nord.

Une reconnaissance officielle postérieure

Ce n’est qu’en 1926, lors de la session du CIO à Lisbonne, que la "Semaine internationale des sports d’hiver" fut officiellement rebaptisée "Premiers Jeux Olympiques d’hiver". Depuis, cet événement est reconnu comme la naissance du cycle olympique hivernal.

Ce changement témoigne de l’impact majeur qu’eut cette initiative. Le succès de Chamonix montra que les sports d’hiver méritaient une place aussi prestigieuse que ceux de l’été.

Un héritage durable dans le monde du sport

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver sont devenus une tradition incontournable, se tenant tous les quatre ans, avec une croissance constante du nombre de disciplines, d’athlètes et de spectateurs. Le modèle initié à Chamonix a inspiré d’autres stations à travers le monde.

Chamonix reste à jamais gravée dans l’histoire du sport mondial comme le berceau des JO d’hiver. Aujourd’hui encore, la station célèbre cette mémoire à travers musées, plaques commémoratives et événements festifs.

Une aventure olympique qui a marqué l’histoire

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix ne furent pas qu’un événement sportif. Ils furent un manifeste de paix, une vitrine du savoir-faire alpin français, et le point de départ d’une aventure qui, un siècle plus tard, continue de faire vibrer les cœurs des passionnés de sport.

Le 21 juillet 1974, Eddy Merckx marque à jamais l’histoire du cyclisme en remportant son cinquième Tour de France, égalant ainsi les plus grands noms de ce sport mythique. Véritable monument du cyclisme, Merckx atteint ce jour-là l’apogée de sa carrière, incarnant la domination, la régularité et la rage de vaincre. Retour sur une étape clé du sport mondial, et sur un champion hors norme.

Le "Cannibale" : naissance d’une légende du cyclisme

Des débuts précoces et fulgurants

Né à Meensel-Kiezegem en Belgique le 17 juin 1945, Eddy Merckx montre dès l’enfance un tempérament de compétiteur acharné. Dès ses premières courses amateurs, il écrase la concurrence. En 1964, il devient champion du monde amateur, puis passe professionnel en 1965. Très vite, il se distingue dans les classiques : Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix...

Le surnom de "Cannibale"

Sa volonté de tout gagner, partout et tout le temps, lui vaut un surnom qui restera gravé dans la légende : le Cannibale. Contrairement à d'autres champions qui se concentraient sur les grandes courses, Merckx ne faisait aucun cadeau : étapes, maillots, primes... tout devait lui revenir. Une domination presque inédite dans l’histoire du cyclisme.

Le Tour de France, le terrain de sa suprématie

Les quatre premières victoires (1969, 1970, 1971, 1972)

Dès sa première participation au Tour de France 1969, Merckx impressionne en remportant non seulement le classement général, mais aussi le maillot vert, le maillot à pois et le classement par points. Un exploit unique.

Il récidive les trois années suivantes, surclassant ses rivaux comme Luis Ocaña, Joop Zoetemelk ou Raymond Poulidor. Sa science de la course, son endurance en montagne et ses talents de rouleur le rendent presque intouchable.

En 1973, il décide de faire l’impasse sur le Tour pour se concentrer sur la Vuelta, qu’il remporte. Ce break rend sa victoire de 1974 encore plus significative.

Le Tour de France 1974 : une domination retrouvée

Une édition sous haute tension

Le Tour 1974 s’ouvre dans un climat de suspense : Merckx revient après une année d’absence. A-t-il encore la condition pour gagner ? Ses adversaires se nomment Raymond Poulidor, Bernard Thévenet et Vicente López Carril.

Mais dès les premières étapes, Merckx impose son rythme. Il remporte plusieurs étapes, dont des contre-la-montre décisifs. Il reprend le maillot jaune dès la première semaine et ne le lâche plus.

Une victoire incontestée à Paris

Le 21 juillet 1974, sur les Champs-Élysées, Eddy Merckx franchit la ligne d’arrivée avec près de 8 minutes d’avance sur son dauphin Raymond Poulidor. Il remporte ainsi son cinquième Tour de France, égalant les légendes Jacques Anquetil et plus tard Bernard Hinault, Miguel Indurain et Lance Armstrong (avant disqualification).

Il termine également avec le maillot vert, montrant qu’à 29 ans, il reste le plus complet et le plus redouté des coureurs.

Un exploit gravé dans l’histoire du sport

Le troisième coureur à atteindre 5 victoires

Avant Merckx, seul Jacques Anquetil avait remporté cinq fois le Tour. Avec ce succès, le Belge entre dans le panthéon du cyclisme mondial. Il continuera sa carrière jusqu’en 1978, totalisant :

-

5 Tours de France

-

5 Giro d’Italia

-

1 Vuelta

-

3 championnats du monde

-

7 Milan-San Remo

-

3 Paris-Roubaix

-

34 victoires d’étapes sur le Tour

Un modèle de rigueur et de soif de victoire

« Peu importe ce que tu gagnes, tu veux toujours plus. Le cyclisme, c’est une drogue. »

– Eddy Merckx

Sa mentalité inspire encore aujourd’hui des champions comme Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard. Au-delà des chiffres, c’est sa volonté de ne jamais laisser de répit à ses concurrents qui forge sa légende.

Le 21 juillet 1974 : un tournant pour le cyclisme moderne

Ce jour-là, la Belgique entière célèbre son héros national. Le monde du sport comprend qu’il assiste à l’apogée d’un champion total, inégalé par sa polyvalence, son instinct et sa rage de vaincre. La 5e victoire de Merckx au Tour ne marque pas la fin, mais le sommet d’un règne sans partage.

Le 14 juillet 2002, lors du traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, une tentative d'assassinat contre le président de la République française, Jacques Chirac, est déjouée de justesse. Cet événement, pourtant spectaculaire et symboliquement puissant, reste aujourd'hui largement méconnu du grand public. Plongée dans les faits, les motivations de l'auteur, et les conséquences politiques de cette journée tendue sous le ciel de Paris.

Un 14 juillet sous haute surveillance

La cérémonie : un moment solennel de la République

Comme chaque année depuis plus d’un siècle, le 14 juillet est célébré par un défilé militaire sur les Champs-Élysées, en présence du président de la République. En 2002, Jacques Chirac vient d’être réélu quelques mois plus tôt face à Jean-Marie Le Pen, dans un contexte politique marqué par une forte mobilisation contre l’extrême droite.

Ce jour-là, les forces de sécurité sont déployées en nombre, la menace terroriste étant bien présente dans les esprits, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001.

Une faille dans la foule

C’est au moment du passage de la voiture présidentielle, aux alentours de 10h45, qu’un jeune homme armé sort un fusil à pompe dissimulé dans un étui de guitare. Placé dans la foule, il tente de tirer en direction du cortège présidentiel. Heureusement, plusieurs spectateurs alertent rapidement les forces de l’ordre, qui interviennent avant qu’un deuxième coup de feu puisse être tiré. Le tir, mal ajusté, n’a pas atteint sa cible.

Maxime Brunerie : le profil d’un jeune extrémiste

Un homme seul, radicalisé sur Internet

L’auteur de la tentative d’assassinat s’appelle Maxime Brunerie, un étudiant en comptabilité de 25 ans, originaire de Courcouronnes. Il est alors lié à des mouvances néonazies et proches de l’extrême droite radicale, notamment Unité Radicale, un groupuscule dissous peu après l’attentat.

Brunerie laisse avant son acte un message sur un forum d’extrême droite : « Regardez bien la télé ce dimanche, je vais faire un truc historique ». Une annonce glaçante qui ne sera repérée qu’après coup.

Troubles psychologiques et projet suicidaire

Lors de l’enquête, Brunerie affirme qu’il voulait se faire tuer par les policiers après son geste. Les experts psychiatres diagnostiquent chez lui des troubles de la personnalité. L’opinion publique découvre ainsi que cet acte, s’il est clairement politique, est aussi le fruit d’une profonde détresse personnelle et d’une radicalisation solitaire.

Un attentat déjoué aux conséquences politiques immédiates

Dissolution d’Unité Radicale

Suite à l’attentat manqué, le ministère de l’Intérieur réagit immédiatement : le groupuscule Unité Radicale est dissous par décret le 6 août 2002, en raison de son idéologie et de ses liens avec Brunerie. Cette décision marque un tournant dans la politique de surveillance des mouvements ultra-nationalistes en France.

Réflexion sur la sécurité présidentielle

L’attentat interroge également sur les failles de sécurité : comment un individu a-t-il pu approcher si facilement du convoi présidentiel avec une arme ? Le dispositif est depuis repensé, avec une meilleure coordination entre police, gendarmerie, et services de renseignement.

Un acte presque oublié par la mémoire collective

Peu de commémorations, peu de rappels

Contrairement à d’autres tentatives d’attentat contre des chefs d’État, celle du 14 juillet 2002 n’a jamais vraiment marqué la mémoire nationale. Peu évoquée dans les médias ou les ouvrages d’histoire contemporaine, elle reste un fait divers pour beaucoup, malgré sa gravité.

Cela s’explique en partie par son échec, mais aussi par la personnalité de l’auteur, isolé, sans réseau structuré, et par la volonté des autorités de ne pas lui offrir de tribune.

Jacques Chirac, stoïque et silencieux

Le président Jacques Chirac, fidèle à son style discret, a très peu commenté cette tentative contre sa vie. Il poursuit la cérémonie comme si de rien n’était. Ce sang-froid est salué à l’époque, mais contribue aussi à banaliser l’événement aux yeux de l’opinion.

Une alerte face à la radicalisation silencieuse

L’attentat manqué contre Jacques Chirac en 2002 révèle à quel point la menace peut surgir d’individus isolés, radicalisés en silence, souvent via Internet. À une époque où les forums extrémistes prolifèrent, cette affaire fut l’un des premiers signaux d’alerte sur le terrorisme d’ultra-droite en Europe.

Depuis, plusieurs événements similaires ont montré que le danger ne vient pas seulement de réseaux islamistes, mais aussi de jeunes hommes, souvent désœuvrés, qui s’imaginent héros d’une guerre fantasmatique contre la démocratie.

Une tentative d’assassinat révélatrice d’un malaise profond

Le 14 juillet 2002 aurait pu entrer dans l’histoire comme une journée tragique pour la République. Grâce à l’intervention rapide de citoyens et de la police, le pire a été évité. Mais cet événement met en lumière des enjeux encore actuels : la fragilité de nos démocraties face à l’extrémisme, le rôle d’Internet dans les processus de radicalisation, et la nécessité d’une vigilance constante. Plus qu’un simple fait divers, cette tentative ratée d’assassinat contre Jacques Chirac est un signal d’alarme toujours pertinent.

Le 14 juillet est aujourd’hui le symbole de la République française, avec ses défilés militaires, ses feux d’artifice et ses bals populaires. Mais c’est seulement en 1880 que cette date a été officiellement choisie comme fête nationale. Cette décision marque un moment clé dans la construction républicaine, dans un contexte politique encore instable, où il fallait ancrer durablement les valeurs républicaines dans la mémoire collective.

Un besoin d’unité nationale dans une République fragile

Une Troisième République encore vacillante

En 1880, la Troisième République n’a que quelques années d’existence. Née en 1870 après la défaite de Napoléon III face à la Prusse, elle a dû faire face à l’épisode sanglant de la Commune de Paris en 1871, et elle est encore contestée par les monarchistes et les bonapartistes.

Les républicains modérés, comme Jules Ferry ou Léon Gambetta, cherchent à renforcer la légitimité du régime. Ils savent que pour qu’un régime politique dure, il doit s’enraciner dans l’imaginaire collectif à travers des symboles forts.

Créer un consensus autour d’une date historique

Le choix d’un jour de fête nationale est débattu à l’Assemblée. Plusieurs options sont envisagées : le 5 mai (ouverture des États généraux en 1789), le 4 août (abolition des privilèges), ou encore le 21 janvier (exécution de Louis XVI, proposé par les radicaux, mais trop clivant).

Finalement, le 14 juillet s’impose. Mais attention : ce n’est pas uniquement en référence à la prise de la Bastille de 1789, mais aussi à la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, célébration pacifique et symbolique de l’unité nationale.

La loi du 6 juillet 1880 : naissance officielle d’une fête républicaine

Une loi votée avec vigueur

Le député Benjamin Raspail dépose le projet de loi en juin 1880. Le texte est adopté rapidement, malgré l’opposition de certains députés conservateurs. L’article unique de la loi est bref mais historique :

« La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. »

Aucun détail sur l’événement célébré, permettant d’inclure à la fois les révolutionnaires et les modérés : la prise de la Bastille pour les uns, la fête de la Fédération pour les autres.

Une première célébration spectaculaire

Le 14 juillet 1880 est marqué par un déploiement sans précédent : un grand défilé militaire est organisé sur l’hippodrome de Longchamp, en présence du président Jules Grévy. Près de 300 000 Parisiens assistent à l’événement. Dans toute la France, les mairies organisent des bals, des banquets, des concerts et des feux d’artifice.

C’est aussi une journée où l’on inaugure des monuments aux morts de la guerre de 1870 et où l’on hisse fièrement le drapeau tricolore.

Un outil d’éducation républicaine

La République cherche à former des citoyens

À cette époque, l’école publique devient obligatoire, gratuite et laïque sous l’impulsion de Jules Ferry. Le 14 juillet devient alors un outil pédagogique, un moment de célébration des valeurs républicaines inculquées à l’école : liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité et patriotisme.

Une fête pensée pour le peuple

Contrairement aux fêtes monarchiques du passé, le 14 juillet se veut populaire et inclusive. Elle descend dans la rue, dans les quartiers, dans les campagnes. La République se manifeste à travers les cérémonies locales, les chants collectifs, les décorations tricolores, les discours et les jeux pour enfants.

Une fête qui évolue avec les époques

Le 14 juillet sous la République et les guerres

Durant les deux guerres mondiales, le 14 juillet devient un acte de résistance. En 1940, à Londres, le général de Gaulle prononce un discours en hommage à la France libre. En France occupée, des patriotes célèbrent clandestinement la fête nationale.

Le défilé militaire comme rituel républicain

Depuis 1880, le défilé militaire est l’un des rituels centraux du 14 juillet. Organisé aujourd’hui sur les Champs-Élysées, il est à la fois un hommage aux forces armées et une vitrine du prestige national. Il est diffusé à la télévision et regardé par des millions de Français.

Une fête toujours vivante

Chaque 14 juillet, les communes organisent des bals populaires, des concerts, des feux d’artifice. C’est un moment de cohésion nationale mais aussi de joie et de partage. La fête s’internationalise aussi : de nombreuses ambassades françaises célèbrent ce jour dans le monde entier.

Un symbole républicain enraciné dans la mémoire collective

Le 14 juillet 1880 n’a pas simplement instauré un jour férié. Il a marqué l’ancrage de la République dans les pratiques et les esprits. Cette date, soigneusement choisie pour son pouvoir symbolique, permet d’unir un peuple autour d’une histoire commune et de valeurs partagées.

En fixant ce rendez-vous annuel avec la nation, la République a su donner chair à ses idéaux et inscrire dans le temps la mémoire des luttes pour la liberté.

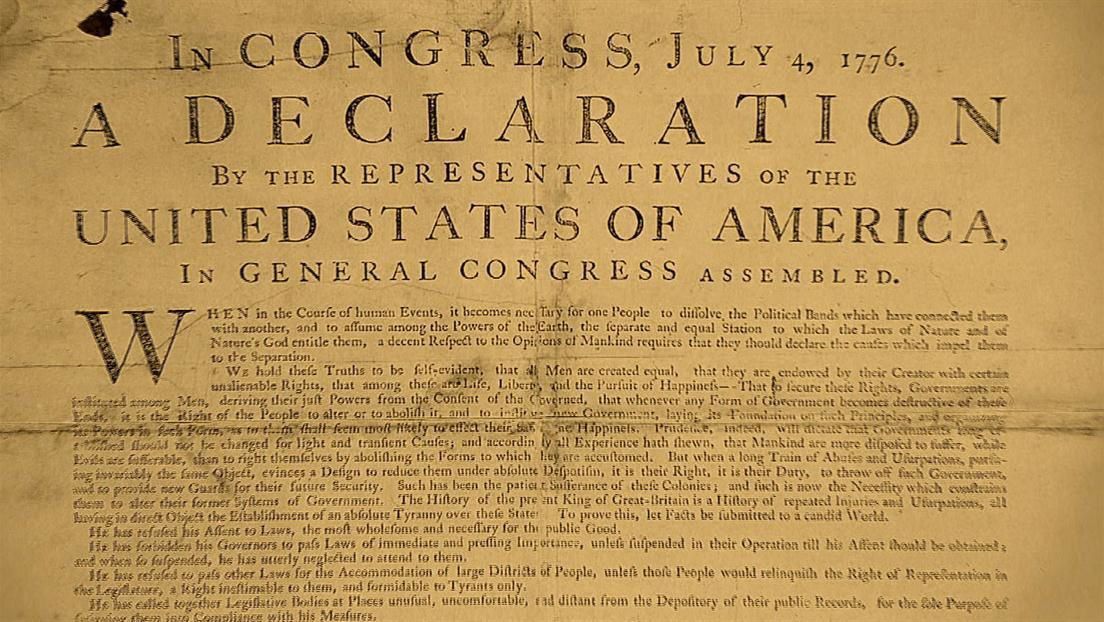

Moment fondateur de l'histoire américaine, le 4 juillet 1776 symbolise bien plus qu'une rupture politique avec la Grande-Bretagne. Il marque la naissance d'une nouvelle nation fondée sur des idéaux de liberté, d'égalité et d'autodétermination. Retour sur cet événement crucial qui a redéfini l'équilibre des puissances mondiales.

Contexte politique et tensions coloniales

À la veille de la Révolution américaine, les treize colonies britanniques d'Amérique du Nord sont soumises à une fiscalité jugée injuste par leurs habitants. Le slogan « No taxation without representation » illustre bien la frustration grandissante des colons, qui refusent de financer la couronne britannique sans avoir de représentants au Parlement de Londres.

Depuis la fin de la guerre de Sept Ans (1756-1763), l’Empire britannique impose une série de taxes : Stamp Act (1765), Townshend Acts (1767), Tea Act (1773). Ces mesures provoquent colère et soulèvements, notamment le fameux Boston Tea Party de 1773, où des colons déguisés en Amérindiens jettent des cargaisons de thé dans le port de Boston.

Le chemin vers la rupture

En 1775, les tensions dégénèrent en conflit armé : la guerre d’indépendance commence avec les batailles de Lexington et Concord. Sous la direction de George Washington, l'armée continentale affronte les troupes britanniques. Parallèlement, les débats s’intensifient au sein du Second Congrès continental réuni à Philadelphie.

C’est dans ce contexte que l’idée d’une indépendance totale prend forme. Le 7 juin 1776, Richard Henry Lee propose une résolution affirmant que les colonies « sont, et doivent de droit être, des États libres et indépendants ». Le Congrès confie alors à un comité, dirigé par Thomas Jefferson, la rédaction d’un document officiel.

La rédaction de la Déclaration

Le texte est rédigé principalement par Thomas Jefferson, avec l’aide de John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert R. Livingston. Jefferson s’inspire des Lumières et notamment de John Locke, affirmant le droit des peuples à renverser un gouvernement tyrannique.

Adoptée officiellement le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance proclame que les colonies ne reconnaissent plus l'autorité britannique. Elle affirme que « tous les hommes sont créés égaux » et dotés de droits inaliénables tels que « la Vie, la Liberté et la recherche du Bonheur ».

Réactions en chaîne et portée internationale

La Déclaration ne met pas immédiatement fin au conflit : la guerre se poursuit jusqu’en 1783, avec le traité de Paris qui reconnaît officiellement l’indépendance des États-Unis.

À l’étranger, la Déclaration d’indépendance inspire de nombreux mouvements. En France, elle galvanise les philosophes et futurs révolutionnaires. La Fayette, figure emblématique, participera activement aux combats américains avant de jouer un rôle central dans la Révolution française.

Les idées de liberté et d’égalité, bien qu’imparfaitement appliquées à l’époque (notamment en ce qui concerne l’esclavage ou le droit des femmes), deviendront des références universelles. Victor Hugo dira plus tard : « L'indépendance américaine a été la première grande secousse de l'ancien monde. »

4 juillet : fête nationale et mémoire collective

Dès 1777, les festivités du 4 juillet commencent à s’organiser dans les colonies. Feux d’artifice, discours, parades et concerts célèbrent cette date. Aujourd’hui encore, l’Independence Day reste la fête nationale des États-Unis, un symbole fort de patriotisme et de liberté.

Chaque année, des millions d’Américains rendent hommage aux Pères fondateurs comme George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, en décorant leurs maisons de drapeaux et en participant aux célébrations locales.

L’esprit du 4 juillet est également immortalisé dans la culture populaire : des discours célèbres comme celui de Martin Luther King ou des films hollywoodiens y font référence, perpétuant ainsi la mémoire d’un acte fondateur.

Héritage durable et critiques modernes

Si la Déclaration d’indépendance représente un tournant majeur dans l’histoire mondiale, elle n’est pas exempte de critiques. Des historiens pointent ses contradictions : alors que le texte proclame l’égalité des hommes, l’esclavage est encore légal et pratiqué dans plusieurs États.

Des voix comme celle de Frederick Douglass, ancien esclave devenu abolitionniste, rappellent que la liberté proclamée en 1776 ne s’est pas immédiatement étendue à tous les citoyens. Dans un discours célèbre de 1852, il déclare : « Ce 4 juillet est à vous, pas à moi. »

Néanmoins, la Déclaration reste un modèle pour d'autres luttes : elle inspire les mouvements anticolonialistes du XXe siècle, les défenseurs des droits civiques et les partisans de la démocratie dans le monde entier.

L'acte fondateur d’une démocratie moderne

Le 4 juillet 1776 reste une date pivot de l’histoire universelle. En affirmant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Déclaration d’indépendance a posé les fondations d’un idéal démocratique qui continue d’inspirer les générations. Entre aspirations nobles et réalités complexes, ce texte demeure l’un des symboles les plus puissants de la quête de liberté.

Le 2 juillet 1900 marque une étape symbolique dans l'histoire du sport mondial : l'ouverture à Paris des Deuxièmes Jeux Olympiques modernes, en marge de l’Exposition universelle. Organisés dans un contexte de foire internationale, ces Jeux vont mêler innovation sportive, expérimentations sociales et débuts féminins… mais aussi désordre mémorable et reconnaissance tardive.

Des Jeux Olympiques au cœur de l’Exposition universelle de 1900

Contrairement aux Jeux d’Athènes de 1896, ces deuxièmes Jeux n'ont pas de cérémonie d'ouverture officielle. Ils s’inscrivent dans le vaste programme des festivités de l’Exposition universelle de Paris, et sont organisés par l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) avec peu de coordination avec le Comité International Olympique (CIO) de Pierre de Coubertin.

Le 2 juillet 1900, une première compétition « olympique » officiellement reconnue se tient : l’escrime, un sport emblématique du prestige français, marque le coup d'envoi d’une série d’épreuves qui s’étendront jusqu’en… octobre 1900, soit plus de 5 mois de compétitions dispersées.

Une organisation floue aux limites de l’improvisation

Les Jeux de 1900 souffrent d’une absence de structure. Il n’y a pas de village olympique, pas de distinction claire entre compétitions olympiques et démonstrations sportives de l’Exposition. De nombreux athlètes ignorent même qu’ils participent aux Jeux Olympiques.

Cette confusion est aggravée par le refus des organisateurs français d’utiliser le mot « olympique », jugé trop pompeux ou trop anglicisé. Ce flou durera jusqu'à la relecture historique du CIO, qui reconnaîtra rétroactivement 95 épreuves comme olympiques.

Des anecdotes révélatrices

-

Les médailles remises ne sont pas toutes des médailles olympiques. Certains athlètes reçoivent des parapluies, couverts en argent ou coupes en guise de récompense.

-

Aucune cérémonie de clôture ni classement officiel n’est établi. C’est donc un événement fragmenté, sans vision globale.

Premiers Jeux olympiques avec des femmes

L’un des faits les plus marquants reste la première participation féminine à des Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin y était farouchement opposé, estimant que « les femmes doivent couronner les vainqueurs, non concourir ». Pourtant, des femmes participent dans plusieurs disciplines :

-

Tennis : La Britannique Charlotte Cooper devient la première championne olympique.

-

Golf : La compétition féminine est remportée par Margaret Abbott, qui ne saura jamais qu’elle avait été championne olympique.

Ces exploits restent longtemps oubliés, mais constituent un tournant majeur pour le sport féminin.

Une participation internationale croissante

Plus de 1 200 athlètes issus de 24 nations participent aux Jeux de Paris. C’est un chiffre bien supérieur à celui d’Athènes 1896 (241 athlètes de 14 pays). Pourtant, beaucoup de ces compétiteurs ne savent pas qu’ils représentent leur pays : l’esprit d’équipe nationale n’est pas encore structuré.

Des disciplines originales

Les Jeux de Paris 1900 innovent avec des sports peu conventionnels, souvent disparus ensuite des programmes olympiques :

-

Tir au canon, escalade de corde, natation avec obstacles, polo, cricket, saut en longueur à cheval…

-

Des épreuves aujourd’hui classiques comme le rugby, le football ou le tir à l’arc apparaissent pour la première fois.

Le paradoxe de Paris 1900 : entre vision universelle et chaos pratique

Pierre de Coubertin rêvait de jeux pacifiques, internationaux, éducatifs. Paris 1900 semblait l’endroit idéal, avec l’Exposition universelle comme vitrine du progrès. Pourtant, la réalité montre une collision entre l’idéal olympique et les contraintes logistiques et politiques de l’époque.

La France voulait montrer sa suprématie culturelle et scientifique, mais n’a pas su accorder l’importance voulue au sport en tant qu’expression universelle. Ce manque de reconnaissance immédiate contraste fortement avec l’héritage que ces Jeux finiront par laisser.

Un héritage reconnu tardivement

Ce n’est qu’à partir des années 1920 que le CIO commencera à réhabiliter les Jeux de 1900, en officialisant les résultats et en intégrant leurs données dans l’historiographie olympique.

Des figures marquantes comme Alvin Kraenzlein (États-Unis), quadruple médaillé en athlétisme, ou Charlotte Cooper, pionnière du sport féminin, seront reconnues à leur juste valeur.

Une édition oubliée mais fondatrice

Les Jeux de Paris 1900, malgré leur apparence désordonnée, posent les bases de nombreux principes de l’olympisme moderne :

-

Universalité : 24 nations représentées, première fois sur les cinq continents.

-

Participation féminine : un tabou brisé.

-

Diversité sportive : introduction de nombreux sports, même éphémères.

Ils montrent aussi les écueils à éviter : manque de gouvernance, confusion des objectifs, absence de symboles communs.

Le 1er juillet 1903, dans une effervescence discrète mais historique, s’élance depuis Montgeron, en banlieue parisienne, la première édition du Tour de France. Ce qui n’était alors qu’un pari journalistique deviendra l’un des événements sportifs les plus suivis de la planète. À travers routes poussiéreuses et étapes dantesques, le Tour a façonné l’histoire du cyclisme, de la France et du sport en général.

Aux origines d’un mythe sportif : pourquoi créer le Tour de France ?

Une rivalité de presse et un pari audacieux

L’idée du Tour de France naît d’une concurrence féroce entre deux quotidiens sportifs : Le Vélo et L’Auto. Pour relancer les ventes de L’Auto, Henri Desgrange, directeur du journal, soutient une idée lancée par son collaborateur Géo Lefèvre : organiser une course cycliste traversant toute la France.

Ce projet novateur ambitionne à la fois de tester les limites physiques des coureurs et de captiver l’imaginaire populaire.

« Une épreuve terrible pour des hommes terriblement endurcis » — Henri Desgrange

Un parcours titanesque

Le parcours du premier Tour de France compte six étapes, de 400 à 500 km chacune, pour un total de 2 428 kilomètres. Le départ est donné le 1er juillet 1903 depuis Montgeron, près de Paris. Les villes étapes sont Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, avant un retour à Paris.

Les conditions sont extrêmes : routes non goudronnées, vélos sans vitesses, étapes de nuit. Les coureurs doivent se débrouiller seuls, sans assistance.

Une première édition entre héroïsme et endurance

60 coureurs au départ, une vingtaine à l’arrivée

Ils sont 60 à s’élancer lors de cette première édition, venus de toute la France mais aussi de Belgique, d’Italie ou de Suisse. Parmi eux : des forgerons, des ouvriers, quelques coureurs professionnels… et un certain Maurice Garin, ancien ramoneur italo-français.