Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Politique

Le 28 décembre 1967 marque un tournant historique pour la société française : la promulgation de la loi Neuwirth, qui autorise l’usage des contraceptifs. Ce texte, porté par Lucien Neuwirth, député et ancien résistant, a permis de briser un tabou et d’ouvrir la voie à une nouvelle liberté pour les femmes. Cet article explore les origines de cette loi, les débats qu’elle a suscités, et son impact durable sur la société.

Quand la France Tourna la Page de l’Interdit

Une Société sous le Poids de la Loi de 1920

Depuis 1920, la contraception était interdite en France, avec des peines allant jusqu’à la prison pour ceux qui en faisaient la promotion. Cette législation reflétait une société conservatrice, influencée par des considérations religieuses et natalistes, particulièrement après les pertes humaines des deux guerres mondiales.

Les Années 1960 : Émergence d’une Nouvelle Mentalité

Les années 1960 furent marquées par des transformations profondes, notamment avec l’émancipation des femmes et l’évolution des mentalités sur la sexualité. La découverte de la pilule contraceptive en 1956 et son introduction sur le marché américain en 1960 suscitaient un vif intérêt en France, bien que son usage y restât illégal.

La Bataille pour une Légalisation

Lucien Neuwirth : Le Porté-Étendard du Changement

Lucien Neuwirth, député gaulliste, entreprit de défendre un projet de loi visant à légaliser la contraception. Ancien résistant, il voyait dans ce combat une question de liberté individuelle et de modernisation de la société.

Les Débats Passionnés

Le projet de loi Neuwirth déclencha des débats houleux à l’Assemblée nationale et dans la société civile. Tandis que les opposants, souvent conservateurs ou religieux, craignaient un affaiblissement des valeurs familiales, les partisans y voyaient une avancée pour les droits des femmes et le contrôle des naissances.

La Loi Neuwirth : Une Victoire Historique

Une Adoption Législative Importante

Le 28 décembre 1967, après plusieurs mois de débats, la loi Neuwirth fut promulguée, autorisant la fabrication, la distribution et la publicité des contraceptifs en France. Cependant, des décrets d’application tardifs limitèrent sa mise en œuvre immédiate, notamment en raison de résistances administratives et culturelles.

Les Premiers Impacts

L’entrée en vigueur effective de la loi permit progressivement aux femmes d’accéder à des moyens de contraception, favorisant ainsi leur autonomie. Cet acte législatif s’inscrivait dans une dynamique plus large d’émancipation, notamment avec les mouvements féministes des années 1970.

Un Héritage Durable

Une Révolution Sociale

La loi Neuwirth a marqué une étape clé dans la libération des mœurs en France. Elle a non seulement permis aux femmes de mieux maîtriser leur vie reproductive, mais elle a également ouvert la voie à d’autres avancées, comme la légalisation de l’avortement en 1975.

Un Modèle pour d’Autres Luttes

En France comme ailleurs, la loi Neuwirth a inspiré d’autres réformes en faveur des droits des femmes. Elle reste un exemple de la manière dont un changement législatif peut transformer profondément une société.

Une Date Clé pour les Droits des Femmes

La promulgation de la loi Neuwirth représente bien plus qu’une avancée législative : elle symbolise un basculement vers une société plus libre et plus égalitaire. En permettant aux femmes de contrôler leur fécondité, cette loi a contribué à redéfinir les relations entre les sexes et à moderniser la France.

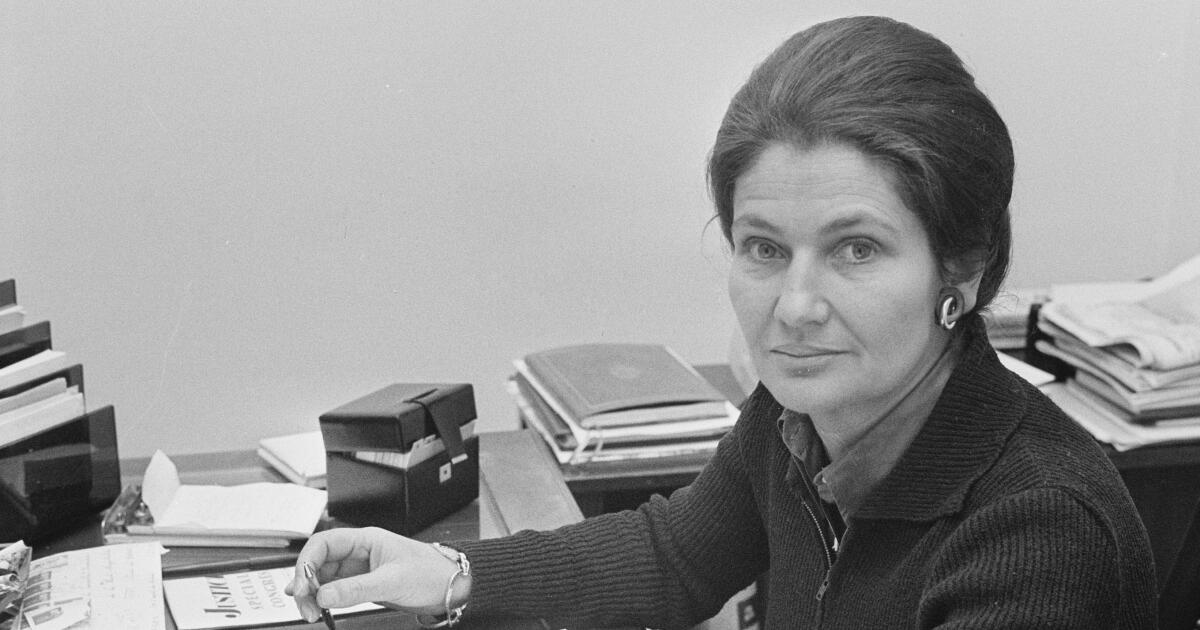

Le 20 décembre 1974, le Parlement français adopte définitivement la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Cette réforme marque une étape historique dans la reconnaissance des droits des femmes en France, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la liberté et la dignité. Revenons sur ce moment fondateur, son contexte, et ses répercussions.

Un Contexte de Luttes Féministes

Les Débats de Société

Les années 1960 et 1970 voient émerger des revendications pour le droit à disposer de son corps. Des mouvements féministes comme le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) militent activement pour la dépénalisation de l’avortement, mettant en lumière les drames liés aux pratiques clandestines.

Une Société en Mutation

Portée par les événements de Mai 68 et le mouvement global pour les droits civiques, la société française évolue. Ces changements sociaux et culturels ouvrent la voie à un débat législatif inédit sur une question longtemps taboue.

L'Élaboration de la Loi Veil

Simone Veil, une Femme de Conviction

Simone Veil, rescapée de la Shoah et figure respectée, devient ministre de la Santé en 1974. Elle porte avec courage ce projet de loi, malgré des résistances politiques et sociales virulentes.

Un Débat Parlementaire Intense

Le projet de loi est présenté en novembre 1974 à l’Assemblée nationale. Les débats, parfois houleux, reflètent les tensions entre conservateurs et progressistes. Simone Veil fait preuve d’une éloquence remarquable pour défendre la nécessité de cette réforme.

L’Adoption Définitive

Une Étape Décisive

Le 19 décembre 1974, après plusieurs semaines de discussions et un vote positif à l’Assemblée nationale et au Sénat, la loi est adoptée définitivement. Elle autorise l’IVG sous conditions strictes, encadrée par un délai de 10 semaines et après consultation médicale.

Une Victoire pour les Droits des Femmes

Cette adoption est saluée comme une avancée majeure pour les droits des femmes en France. Elle met fin aux risques liés aux avortements clandestins et reconnaît aux femmes leur droit à disposer de leur corps.

Héritage et Défis

L’Impact de la Loi Veil

La loi entre en vigueur le 17 janvier 1975 et, depuis, a permis à des millions de femmes d’accéder à une procédure médicale sécurisée. Elle reste une pierre angulaire des droits reproductifs en France.

Les Débats Toujours Actuels

Près de 50 ans après son adoption, la loi sur l’IVG continue de susciter des débats, notamment face aux remises en question dans d'autres pays. En France, la vigilance demeure essentielle pour préserver cet acquis.

Une Révolution Sociétalen

L’adoption définitive de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en 1974 est une victoire historique pour la liberté des femmes. Elle incarne le courage politique de Simone Veil et le fruit de décennies de luttes féministes. Ce moment reste gravé dans l’histoire comme un symbole d’émancipation et de progrès.

Jean Moulin, figure emblématique de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, incarne le courage et le sacrifice pour la liberté. Le transfert solennel de ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964, à l'initiative du général de Gaulle, marque un moment fort dans l'histoire contemporaine de la France. Ce geste symbolique honore non seulement sa mémoire mais aussi celle de tous les résistants. Retour sur cet événement historique.

Jean Moulin, un Homme d’Engagement

Un Préfet Résistant

Né en 1899 à Béziers, Jean Moulin est nommé préfet en 1937, devenant l'un des plus jeunes à accéder à cette fonction. En juin 1940, il refuse de collaborer avec l'occupant nazi, un acte qui lui vaut d’être arrêté et torturé. Ce refus marque le début de son engagement dans la Résistance.

Unificateur de la Résistance

Envoyé par le général de Gaulle en France occupée, Jean Moulin joue un rôle clé dans l’unification des différents mouvements résistants. Sa mission culmine avec la création du Conseil National de la Résistance (CNR) en 1943, unifiant les efforts pour libérer le pays.

L’Hommage National

Un Transfert Empli de Symboles

Le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon est un moment solennel, orchestré pour honorer son dévouement. Ce lieu, dédié aux grands personnages ayant marqué la France, accueille désormais son urne, qui représente tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté.

Un Discours Mémorable

Le discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture, prononcé lors de la cérémonie, reste gravé dans les mémoires. Par des mots empreints d’émotion, il évoque non seulement Jean Moulin, mais également l'esprit de la Résistance et le prix de la liberté.

Héritage et Mémoire

Un Message Universel

Le transfert de Jean Moulin au Panthéon n’est pas seulement un hommage national. C’est aussi un appel à la mémoire collective, une invitation à transmettre les valeurs de courage, d'engagement et de sacrifice aux générations futures.

Une Figure Inaltérable

Jean Moulin demeure une figure centrale dans l’histoire de la Résistance et de la République française. Son transfert au Panthéon illustre la reconnaissance d’un pays envers ceux qui ont défendu ses valeurs fondamentales.

Un Héros dans la Mémoire Nationale

L’entrée de Jean Moulin au Panthéon symbolise le triomphe des idéaux de liberté et de résistance face à l’oppression. Ce moment historique rappelle l’importance de se souvenir et de célébrer ceux qui, par leur courage et leur engagement, ont façonné l’histoire de la France.

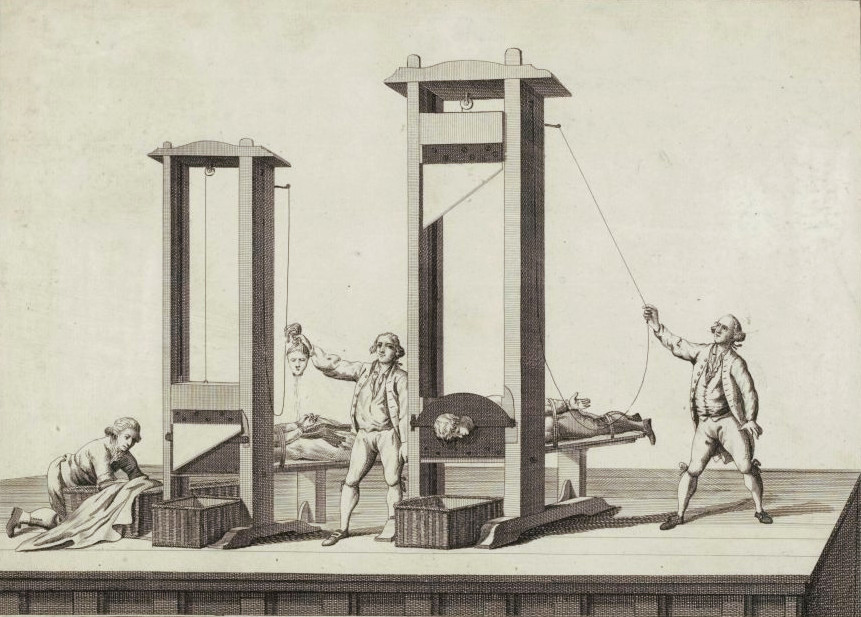

Le 18 Septembre 1981, la France franchit une étape historique en abolissant la peine de mort. Cet acte, longtemps débattu et porteur d’une profonde symbolique, a marqué un tournant dans l’histoire des droits humains. Portée par le ministre de la Justice Robert Badinter et soutenue par le président François Mitterrand, cette décision fit de la France l’un des derniers pays européens à abandonner cette pratique. Retour sur ce moment clé et sur les enjeux qu’il représente encore aujourd’hui.

Contexte historique : un long chemin vers l’abolition

Une tradition enracinée

La peine de mort était inscrite dans le système judiciaire français depuis des siècles. Sous l’Ancien Régime, elle constituait une forme de châtiment public, visant à maintenir l’ordre social. Avec la Révolution française, si certaines voix réclamèrent sa suppression, elle fut conservée dans le Code pénal de 1791.

Des débats récurrents au XIXᵉ et XXᵉ siècle

Au fil des décennies, les abolitionnistes gagnèrent en influence, notamment grâce à des figures comme Victor Hugo, qui dénonça la cruauté et l’inhumanité de la peine capitale. Malgré tout, des exécutions spectaculaires, comme celle d’Eugène Weidmann en 1939, continuèrent de marquer les esprits et d’alimenter le débat.

1981 : L’année de l’abolition

L’engagement de Robert Badinter

Robert Badinter, avocat et militant des droits de l’homme, fit de l’abolition de la peine de mort son combat personnel. Ses plaidoiries contre la peine capitale et son ouvrage L’Exécution sensibilisèrent l’opinion publique à l’injustice et à l’irréversibilité de cette sanction.

Un contexte politique favorable

L’élection de François Mitterrand en mai 1981 ouvrit une fenêtre d’opportunité. Mitterrand, premier président socialiste de la Cinquième République, avait inscrit l’abolition de la peine de mort dans son programme, faisant de cette réforme une priorité de son mandat.

Un discours historique

Le 17 septembre 1981, Robert Badinter prononça un discours mémorable devant l’Assemblée nationale, plaidant avec force pour l’abolition. Il dénonça une justice imparfaite et le caractère irréparable de l’exécution d’un innocent. Ses mots résonnèrent profondément et contribuèrent à faire basculer l’opinion parlementaire.

Les conséquences de l’abolition

Une avancée pour les droits humains

L’abolition fut perçue comme une victoire pour les droits humains et la dignité. Elle réaffirma les valeurs de la République française et sa volonté de se conformer aux normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

Un débat persistant

Malgré l’abolition, le sujet reste sensible. Certains considèrent encore aujourd’hui que la peine capitale aurait une fonction dissuasive face à des crimes particulièrement graves. Toutefois, les gouvernements successifs ont maintenu le principe d’abolition, affirmant qu’une société moderne ne peut légitimer la mort comme châtiment.

Un exemple pour le monde

La France sur la scène internationale

Avec l’abolition de la peine de mort, la France s’est inscrite dans une dynamique internationale de défense des droits humains. Elle milite activement pour l’abolition universelle et soutient des initiatives visant à réduire l’application de la peine capitale dans le monde.

L’évolution mondiale

Depuis 1981, de nombreux pays ont suivi l’exemple français. Aujourd’hui, la majorité des États ont aboli ou suspendu la peine de mort, bien que certaines nations continuent de la pratiquer, alimentant le débat sur la justice et les droits fondamentaux.

Un tournant historique en France

L’abolition de la peine de mort en France, en 1981, reste un jalon majeur dans l’histoire des droits humains. Elle symbolise une avancée vers une justice plus humaine et un rejet de la vengeance institutionnalisée. Si le combat pour l’abolition universelle reste inachevé, la France continue de porter ce message sur la scène internationale, rappelant que la dignité humaine doit rester au cœur de nos sociétés.

Le 18 septembre 1759, un événement marquant changea le cours de l'histoire de l'Amérique du Nord : la signature des Articles de capitulation de Québec. Ce traité formalisa la reddition de la ville de Québec aux forces britanniques durant la Guerre de Sept Ans. Ce moment décisif marqua le début de la fin pour la Nouvelle-France et annonça de profondes transformations politiques, sociales et culturelles sur le continent.

Contexte historique : la Guerre de Sept Ans

Un conflit mondial aux répercussions locales

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) opposa les grandes puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, sur plusieurs continents. En Amérique du Nord, elle prit la forme d’une lutte acharnée pour le contrôle des territoires coloniaux. La bataille de Québec, qui culmina avec la célèbre confrontation sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, fut un tournant majeur du conflit.

Une ville sous siège

Québec, capitale de la Nouvelle-France, devint la cible principale des forces britanniques dirigées par le général James Wolfe. Après plusieurs mois de siège, marqués par des bombardements et des privations pour les habitants, la défaite française devint inévitable, conduisant à la signature des Articles de capitulation.

La signature des Articles de capitulation

Les termes du traité

Les Articles de capitulation furent signés entre le général britannique James Murray et Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay, lieutenant-gouverneur de Québec. Ces articles définissaient les conditions de la reddition française.

Parmi les clauses principales, on retrouve :

- La garantie de la sécurité des habitants de Québec.

- Le respect des biens privés.

- La liberté de culte pour les catholiques.

Un compromis pragmatique

Si la reddition signifiait une défaite militaire, les négociateurs français cherchèrent à protéger au mieux les droits et les biens des habitants. Toutefois, cette capitulation symbolisait la perte de contrôle sur la ville et, plus largement, sur le territoire de la Nouvelle-France.

Les conséquences immédiates et à long terme

La chute de la Nouvelle-France

La capitulation de Québec marqua le début de la fin pour la présence française en Amérique du Nord. La victoire britannique fut confirmée lors de la signature du traité de Paris en 1763, qui scella la cession officielle de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.

Un impact sur les populations locales

Pour les habitants de Québec, la transition vers l’administration britannique entraîna des changements profonds. Les élites françaises furent invitées à quitter le territoire, tandis que les colons restants durent s’adapter à un nouveau régime, souvent en préservant leurs traditions et leur langue.

Une mémoire partagée

Un événement commémoré et débattu

La signature des Articles de capitulation demeure un événement clé de l’histoire canadienne. Si certains y voient la fin d’une époque glorieuse pour la France en Amérique, d’autres considèrent que cela permit l’émergence d’une identité québécoise unique, forgée dans la résilience face aux changements imposés.

Un symbole de transition historique

Plus qu’une simple défaite militaire, la capitulation de Québec représente un moment de transition entre deux mondes : celui de la colonisation française et celui de la domination britannique, qui influencera profondément le destin du Canada.

Un tournant historique

La signature des Articles de capitulation de Québec fut bien plus qu’un simple acte formel. Elle symbolisa la fin d’un chapitre de l’histoire coloniale française en Amérique et le début d’une nouvelle ère sous influence britannique. Aujourd’hui encore, cet événement résonne dans la mémoire collective, rappelant les bouleversements qu’il a engendrés et son rôle dans la construction de l’identité canadienne.

Le début du XXe siècle est une période charnière pour l'Irlande, marquée par des luttes acharnées pour l'indépendance et des transformations politiques majeures. L'année 1922 marque une étape cruciale avec la formation de l'Irlande du Sud en tant que Dominion membre du Commonwealth britannique. Cet événement historique symbolise la fin d'une ère de domination coloniale et le début d'une nation souveraine, tout en maintenant des liens étroits avec le Royaume-Uni. Cet article explore les circonstances menant à cette transformation, les implications politiques et sociales de cette transition, ainsi que l'évolution ultérieure vers une république indépendante.

Contexte Historique Avant la Formation du Dominion

La Domination Britannique en Irlande

Depuis plusieurs siècles, l'Irlande est sous la domination britannique, une période marquée par des tensions politiques, économiques et sociales. La présence britannique a engendré des mouvements de résistance et des aspirations à l'autonomie parmi la population irlandaise, alimentant des conflits récurrents.

Les Mouvements Nationalistes et la Quête d'Indépendance

Au début du XXe siècle, des mouvements nationalistes tels que l'Irish Republican Brotherhood et le Sinn Féin ont émergé, réclamant l'indépendance totale de l'Irlande. Ces mouvements ont joué un rôle déterminant dans la mobilisation de la population et dans la pression exercée sur le gouvernement britannique pour des réformes politiques.

Les Négociations de Paix et le Traité Anglo-Irlandais

La Guerre d'Indépendance Irlandaise

Entre 1919 et 1921, la guerre d'indépendance a opposé les forces britanniques aux forces républicaines irlandaises. Ce conflit a intensifié les demandes d'autonomie et a mis en lumière les difficultés de gouvernance dans la région.

Les Négociations de Traité

En décembre 1921, des négociations de paix ont abouti au Traité anglo-irlandais. Ce traité stipulait la création de l'Irish Free State en tant que Dominion autonome au sein du Commonwealth, tout en maintenant une relation de suzeraineté avec le Royaume-Uni.

Les Controverses et le Désaccord

Le traité a suscité des débats internes, divisant la société irlandaise entre partisans de l'accord et républicains opposés à toute forme de domination britannique. Ces divergences ont conduit à la guerre civile irlandaise, exacerbant les tensions politiques et sociales.

La Création du Dominion de l'Irlande du Sud

Mise en Place du Gouvernement

En décembre 1922, l'Irish Free State est officiellement proclamé, établissant un gouvernement autonome dirigé par le Premier ministre W.T. Cosgrave. Cette nouvelle entité politique bénéficie d'une large autonomie législative tout en restant membre du Commonwealth britannique.

Statut au Sein du Commonwealth

En tant que Dominion, l'Irlande du Sud jouit d'une reconnaissance internationale et d'une certaine indépendance dans ses affaires intérieures, tout en conservant des liens politiques et économiques avec le Royaume-Uni. Ce statut permet une transition progressive vers une souveraineté complète.

Les Institutions et la Constitution

La constitution de l'Irish Free State établit des institutions démocratiques, incluant un parlement bicaméral et un système judiciaire indépendant. Ces structures visent à garantir la stabilité politique et la gouvernance efficace de la nouvelle nation.

Implications Politiques et Sociales de la Transition

Relations avec le Royaume-Uni

La création du Dominion de l'Irlande du Sud a redéfini les relations entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Bien que membres du même Commonwealth, les deux nations ont dû naviguer dans une nouvelle dynamique de coopération et d'autonomie.

Conséquences Internes en Irlande

La transition vers un Dominion a engendré des réformes sociales et économiques en Irlande, visant à moderniser le pays et à améliorer les conditions de vie de la population. Cependant, les divisions politiques internes ont également laissé des cicatrices profondes dans la société irlandaise.

Influence sur les Relations Internationales

L'Irish Free State a commencé à jouer un rôle plus actif sur la scène internationale, participant à des organisations multilatérales et développant des relations diplomatiques indépendantes, tout en bénéficiant du soutien du Commonwealth.

L'Évolution Vers la République d'Irlande

Les Changements Constitutionnels

Au fil des décennies, l'Irlande du Sud a progressivement renforcé son autonomie, culminant avec la promulgation de la Constitution de 1937 qui a établi l'État d'Irlande (Éire) comme une république indépendante.

La Déclaration de la République

En 1949, l'Irlande a officiellement quitté le Commonwealth et s'est déclarée république, marquant la fin de ses liens constitutionnels avec le Royaume-Uni et affirmant sa pleine souveraineté nationale.

Héritage et Influence

La transition de l'Irlande du Sud en Dominion et son évolution vers une république ont eu un impact durable sur l'identité nationale irlandaise et sur les relations internationales, influençant d'autres mouvements d'indépendance à travers le monde.

Irlande du Sud en Dominion membre du Commonwealth

La transformation de l'Irlande du Sud en Dominion membre du Commonwealth en 1922 représente une étape cruciale dans l'histoire irlandaise, symbolisant la fin de la domination britannique et le début d'une nation autonome. Cette transition, bien que marquée par des défis politiques et sociaux, a pavé la voie à une souveraineté complète et à une identité nationale renforcée. L'évolution ultérieure vers la République d'Irlande témoigne de la résilience et de la détermination du peuple irlandais à forger son propre destin, tout en maintenant des liens avec le Commonwealth. L'héritage de cette période continue de résonner dans la politique et la société irlandaises contemporaines, illustrant l'importance des mouvements d'indépendance et des réformes politiques dans la construction des nations modernes.

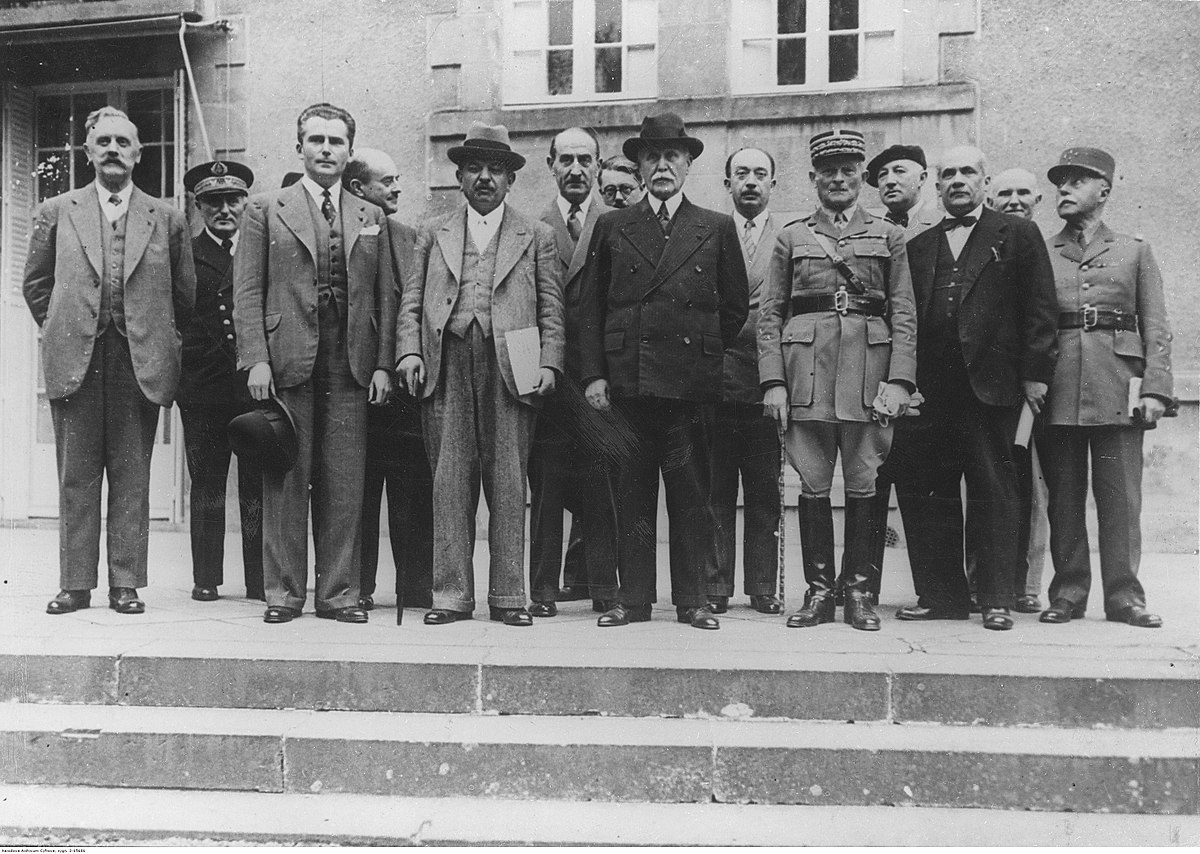

L'année 1940 est un tournant décisif dans l'histoire de la France, marquée par la défaite militaire face à l'Allemagne nazie et la naissance du régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Cette formation gouvernementale a profondément transformé le paysage politique, social et moral du pays, instaurant une période sombre caractérisée par la collaboration et la résistance. Cet article explore les circonstances menant à la formation du gouvernement Pétain, les principales actions entreprises par ce régime, ainsi que les répercussions durables sur la France contemporaine.

Contexte Historique de 1940

La Seconde Guerre mondiale en France

En mai 1940, la France est plongée dans une guerre éclatante contre les forces de l'Axe. Les offensives allemandes, notamment la Blitzkrieg, mettent rapidement en déroute les armées françaises et britanniques, conduisant à une situation militaire désespérée.

L'Invasion allemande et la chute de Paris

L'avancée rapide des troupes allemandes aboutit à la chute de Paris le 14 juin 1940. Face à l'effondrement imminent, le gouvernement français est contraint de fuir vers Bordeaux, puis vers Tours, cherchant une solution pour capituler tout en préservant une certaine dignité nationale.

L'appel du 18 juin et la division nationale

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel depuis Londres, invitant les Français à continuer la lutte. Cet appel marque le début de la résistance française, créant une fracture entre ceux qui acceptent la défaite et ceux qui choisissent de résister.

La Rencontre à Vichy et la Chute du Gouvernement Reynaud

Les Négociations entre Pétain et le Gouvernement

Face à la situation militaire désastreuse, le président du Conseil, Paul Reynaud, engage des négociations avec le maréchal Philippe Pétain, ancien héros de la Première Guerre mondiale. Ces discussions visent à trouver une issue à la crise nationale et à envisager une nouvelle gouvernance.

La Démission de Reynaud et l'Ascension de Pétain

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne, laissant la place à Philippe Pétain, figure respectée pour sa réputation militaire. Pétain accepte de former un nouveau gouvernement, marquant ainsi le début du régime de Vichy.

Les Bases du Régime de Vichy

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy, dans le centre de la France, choisissant cette ville pour son isolement relatif et son symbolisme. Pétain prône une politique de "Révolution nationale", visant à restaurer les valeurs traditionnelles et à collaborer avec l'Allemagne nazie.

Les Principes et les Actions du Gouvernement Pétain

La Politique de Collaboration

Le régime de Vichy adopte une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, acceptant de coopérer économiquement et militairement. Cette collaboration se manifeste par la mise en œuvre du Service du travail obligatoire (STO) et la participation française à la persécution des Juifs.

La Révolution Nationale

Pétain lance une "Révolution nationale" visant à renverser les acquis de la République et à instaurer un ordre autoritaire basé sur des valeurs conservatrices, telles que l'autorité, la famille et le travail. Cette idéologie s'oppose aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la République.

La Répression et la Persécution

Le régime de Vichy met en place des mesures répressives contre les résistants, les opposants politiques et les minorités ethniques. Les lois anti-juives sont renforcées, et des rafles de Juifs sont organisées en coopération avec les autorités allemandes.

La Résistance et les Conséquences du Régime Pétain

L'Émergence de la Résistance Française

Face à l'oppression et à la collaboration, des mouvements de résistance se forment à travers le pays. Des figures emblématiques comme Jean Moulin et des réseaux tels que le Front National résistent activement contre le régime de Vichy et l'occupation allemande.

La Fin du Régime de Vichy

Avec la libération de la France en 1944, le régime de Vichy s'effondre. Philippe Pétain est arrêté et jugé pour haute trahison. Le pays entame alors une période de reconstruction et de réconciliation nationale.

Les Héritages et les Leçons de Vichy

Le régime de Vichy laisse une empreinte durable sur la mémoire collective française. Les débats sur la collaboration, la résistance et la responsabilité nationale persistent, influençant les politiques et les mémoires historiques jusqu'à aujourd'hui.

L'Ascension de Philippe Pétain

La formation du gouvernement Pétain en 1940 représente une période complexe et douloureuse de l'histoire française. Confronté à une défaite militaire écrasante, le maréchal Pétain choisit la collaboration avec l'Allemagne nazie, entraînant des conséquences tragiques pour le pays et ses habitants. Cependant, cette période est également marquée par la résilience et le courage des résistants qui ont lutté pour la liberté et la dignité humaine. L'étude de ce régime permet de mieux comprendre les défis de la souveraineté nationale en temps de crise et les implications morales des choix politiques.

Le 4 décembre 1642, la France perd l'un de ses plus grands hommes d'État, le Cardinal Richelieu, ministre principal du roi Louis XIII. Stratège politique hors pair, il a marqué l’histoire de France en consolidant l’autorité royale et en façonnant la politique intérieure et extérieure du royaume. Sa mort met fin à une ère où le pouvoir royal, soutenu par sa vision ambitieuse, a été renforcé. Cependant, son héritage reste complexe, entre réformes et conflits, et son influence se ressent bien au-delà de son décès.

Le Cardinal Richelieu : Une Ascension Imparable

Un homme de foi et de pouvoir

Né en 1585, Armand-Jean du Plessis de Richelieu est d'abord destiné à une carrière ecclésiastique. Il devient évêque, puis cardinal, tout en cultivant de solides liens avec la cour royale. Rapidement, il s’impose comme un conseiller influent auprès du roi Louis XIII. À cette époque, la France est déchirée par des conflits internes, notamment entre les protestants et les catholiques, et le pouvoir royal est affaibli par des factions rivales.

Architecte de la monarchie absolue

Richelieu devient ministre principal en 1624 et met en œuvre une série de réformes pour renforcer l'autorité centrale. Par son habileté politique, il s'assure que le roi exerce un pouvoir absolu, réduisant l’influence des nobles et de la noblesse de robe tout en soutenant une politique étrangère audacieuse. C’est sous son égide que la France entre en guerre contre les Habsbourg dans le cadre de la guerre de Trente Ans, visant à affirmer son rôle de puissance européenne.

La Mort du Cardinal Richelieu : Un Vide de Pouvoir

Une fin marquée par la maladie

Richelieu souffre pendant plusieurs années de problèmes de santé, notamment de la goutte et de douleurs chroniques. En 1642, affaibli par sa maladie, il se retire progressivement des affaires de l'État. Le 4 décembre 1642, il succombe à sa maladie à l’âge de 57 ans. Sa mort crée un vide de pouvoir au sein de la cour, laissant la France dans l'incertitude quant à l'avenir de ses réformes et de sa politique étrangère.

Un héritage inachevé

Au moment de sa mort, Richelieu laisse derrière lui un royaume plus centralisé, mais également une France fragilisée par des tensions internes et des ennemis extérieurs. Son décès survient alors que de nombreuses de ses politiques et réformes sont encore en cours, et qu’il n’a pas pu achever la pacification de certaines régions du royaume ni finaliser ses ambitions en matière de politique étrangère.

L’Héritage et les Répercussions de Richelieu

Un pouvoir consolidé, mais fragile

L’une des principales réussites de Richelieu fut d'avoir consolidé l’autorité du roi en éradiquant les factions qui menaçaient l'unité du royaume, telles que les protestants ou les grands seigneurs. Il réussit à instaurer un État centralisé, ce qui facilitera le développement de la monarchie absolue sous Louis XIV. Toutefois, ses méthodes autoritaires ont aussi laissé un climat de méfiance et de division parmi les nobles et une partie de la population.

Une politique étrangère audacieuse

Richelieu laisse également une marque indélébile dans la politique extérieure de la France. Son intervention dans la guerre de Trente Ans a permis à la France de prendre une place prépondérante dans la politique européenne. Il a aussi permis à la France de contrer l’influence des Habsbourg et de renforcer ses alliances avec les puissances protestantes de l’époque, notamment la Suède.

La mise en place de la Compagnie des Indes

Un autre aspect moins connu de son héritage est sa création de la Compagnie des Indes, une initiative qui visait à développer le commerce colonial et à étendre les intérêts économiques français outre-mer. Bien que cette initiative n'ait pas eu un succès immédiat, elle jeta les bases de l'expansion impériale française à venir.

La Mort du Cardinal, mais un Héritage Vivant

Bien que la mort du Cardinal Richelieu ait marqué la fin d’un chapitre important de l’histoire de France, son héritage perdure à travers la consolidation du pouvoir royal et les bases qu’il a posées pour la monarchie absolue. Sa vision de la politique, tant intérieure qu’extérieure, a façonné les contours de la France moderne. Après sa mort, son rôle dans l’histoire reste profondément influent, et les réformes qu'il a instaurées continuent de résonner dans les siècles suivants.

Le Coup d'État du 2 décembre 1851, mené par Louis-Napoléon Bonaparte, marque un tournant décisif dans l'histoire de la France. Fils de l'ex-empereur Napoléon Ier, Louis-Napoléon cherche à revendiquer l'héritage de son oncle et à restaurer l'Empire. À travers ce coup de force, il met fin à la Deuxième République et s'impose comme Napoléon III, empereur des Français. Cette action décisive, bien que violente, est marquée par des choix stratégiques astucieux et une gestion habile des rapports de force politiques et militaires.

Contexte politique et social

La Deuxième République : Un régime fragile

Après la Révolution de 1848, la Deuxième République est née dans un climat de tensions et d'incertitudes. L'instabilité politique est présente, avec des divisions internes entre républicains modérés et radicaux, ainsi que des luttes de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République en 1848, profite de cette instabilité pour préparer son coup.

L’ascension de Louis-Napoléon

Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, capitalise sur l'héritage napoléonien et la nostalgie de l'Empire. Son élection présidentielle en 1848 est un succès populaire, mais son pouvoir reste limité par la Constitution qui l’empêche de se représenter après son premier mandat. Cette limitation alimente sa volonté de prolonger son autorité en dehors du cadre républicain.

Le Coup d'État du 2 décembre 1851

Les préparatifs du coup de force

Louis-Napoléon, conscient de la fragilité de la République, commence à préparer son coup dès 1851. Il organise une série de manœuvres politiques, notamment en séduisant une partie de l’armée, en distribuant des faveurs aux élites et en cherchant à manipuler les mouvements populaires. Le soutien militaire et populaire devient essentiel pour sa réussite.

Le jour du coup d'État

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon prend la décision d’agir. Il utilise l'armée pour occuper Paris et évincer les principaux leaders républicains. Le Parlement est dissous, et des arrestations massives ont lieu. Le lendemain, un plébiscite est organisé, où Louis-Napoléon sollicite la légitimité du peuple pour son action, obtenant une victoire écrasante.

Conséquences immédiates et long terme

La fin de la Deuxième République

Le coup d'État marque la fin de la Deuxième République et la consolidation du pouvoir de Louis-Napoléon, qui se proclame empereur sous le nom de Napoléon III en 1852. Le régime autoritaire qu’il instaure repose sur le contrôle militaire, la propagande et le soutien populaire, notamment par des réformes sociales et économiques.

Le retour de l’Empire

Le retour de l’Empire marque également un changement profond dans la société française. Napoléon III cherche à stabiliser la France en imposant des réformes tout en poursuivant une politique expansionniste à l’étranger. Toutefois, ce régime sera confronté à des défis internes et externes, notamment la guerre de 1870 contre la Prusse, qui mènera à sa chute.

Le Coup d'État comme acte fondateur

Le coup d'État de Louis-Napoléon est un acte fondateur de l’histoire de la France moderne. Il illustre la manière dont une figure charismatique, avec des alliés stratégiques et un sens aigu des opportunités, peut manipuler le système politique pour instaurer une nouvelle forme de pouvoir. Bien que le régime de Napoléon III ait pris fin après la défaite de Sedan, le 2 décembre 1851 reste une date marquante dans l’histoire de la politique française.

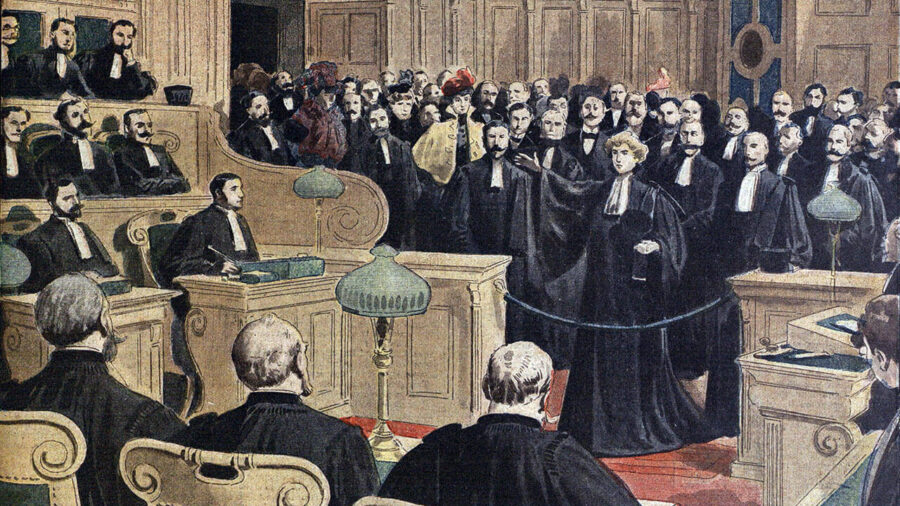

L'accès à la profession d'avocat est un droit qui, en France, est désormais ouvert à toutes les personnes diplômées en droit, sans distinction de sexe. Cependant, cette situation actuelle est le résultat d'un long parcours historique de luttes et de changements sociaux, qui ont permis aux femmes d'entrer dans un domaine historiquement dominé par les hommes. Bien que les premières femmes licenciées en droit aient dû faire face à de nombreux obstacles pour exercer leur métier, elles ont aujourd'hui pleinement leur place dans le monde juridique français. Cet article explore l’évolution du statut des femmes dans le domaine du droit en France et leur accès à la profession d’avocat.

L’Histoire des Femmes dans le Droit en France

L'accès à l’université : Une première étape décisive

L’histoire de l’accès des femmes à la profession d’avocat commence par leur admission à l’université, un droit qui leur a été refusé pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle que des femmes commencent à être admises dans les facultés de droit en France. L'une des figures marquantes de cette période est Geneviève Brière, qui obtient son diplôme de droit en 1900. Toutefois, l’université en France reste longtemps un espace masculin, et les femmes doivent faire face à des obstacles sociaux et juridiques pour poursuivre des études de droit.

Le chemin vers l'intégration dans la profession d'avocat

Bien que les femmes puissent désormais obtenir leur diplôme en droit, l’accès à la profession d’avocat est longtemps resté fermé pour elles. Ce n’est qu’en 1900 que la première femme, Madeleine Pelletier, parvient à passer l'examen du barreau. Mais malgré cette avancée, les femmes se heurtent encore à des résistances sociétales et institutionnelles qui les empêchent d’exercer en tant qu'avocates. Il faudra attendre plusieurs décennies avant que la profession d'avocat ne devienne pleinement accessible aux femmes, avec des avancées notables après la Seconde Guerre mondiale.

Les Objections Sociales et Légales au Siècle XX

La place des femmes dans la société

Les premières femmes qui tentent d’exercer la profession d’avocat se heurtent à des préjugés sociaux puissants. En effet, à cette époque, le rôle des femmes dans la société est essentiellement centré sur la sphère privée, et la profession d’avocat, liée à la représentation publique, est considérée comme inappropriée pour une femme. Les femmes avocates sont souvent perçues comme des anomalies dans un monde dominé par des traditions masculines.

Les évolutions législatives du XXe siècle

Ce n’est qu’en 1972 que la France modifie véritablement la législation concernant l’accès des femmes à la profession d’avocat. Avant cette date, bien que le diplôme de droit soit accessible aux femmes, elles ne pouvaient pas exercer la profession d'avocat. En 1972, une loi permet aux femmes licenciées en droit de passer l'examen du barreau et d'entrer dans la profession. Cette réforme marque un tournant majeur dans l’histoire des femmes dans le droit en France et marque la fin d'une ère de discrimination juridique.

Les Femmes Avocates en France Aujourd’hui

Une profession ouverte mais encore inégale

Aujourd’hui, les femmes représentent près de la moitié des avocats inscrits au barreau en France. Cependant, bien que la profession soit théoriquement ouverte à tous, des inégalités persistent, en particulier dans l’accès aux postes à responsabilité. Par exemple, les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de direction des cabinets d’avocats et dans les grandes instances judiciaires. Malgré tout, de plus en plus de femmes parviennent à briser le plafond de verre et à occuper des fonctions de leadership, transformant progressivement le paysage juridique en France.

Les défis et les réussites

Les femmes avocates en France continuent de faire face à des défis spécifiques, notamment en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Cependant, de nombreuses femmes avocates ont réussi à se faire un nom dans des domaines variés du droit, notamment dans les droits de l'homme, la défense pénale et le droit des affaires. Elles jouent un rôle essentiel dans l’évolution du système juridique et dans la représentation des clients à travers le pays. Leur présence grandissante dans les affaires juridiques renforce la diversité et l'efficacité de la profession.

Les Perspectives d'Avenir

Un accès égalitaire mais des combats à poursuivre

Bien que la situation des femmes dans la profession d'avocat ait considérablement évolué, des disparités persistent, notamment en matière de rémunération et de progression de carrière. Il est essentiel que des efforts continus soient déployés pour garantir l'égalité réelle dans la profession, notamment en améliorant l'accès des femmes aux postes de direction et en luttant contre les stéréotypes sexistes qui peuvent encore exister dans certaines parties du système judiciaire.

Les réformes nécessaires pour une profession totalement égalitaire

Afin de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la profession, plusieurs réformes pourraient être envisagées. Cela inclurait la mise en place de politiques d'équité salariale, de soutien à la parentalité et de mesures favorisant une meilleure représentation des femmes dans les fonctions de haute responsabilité. Ces actions sont essentielles pour garantir que les femmes avocates puissent non seulement exercer pleinement leurs compétences, mais aussi accéder à tous les aspects de la profession.

Un Droit Acquis et un Combat Historique

Les femmes françaises licenciées en droit ont aujourd’hui la possibilité d’exercer la profession d’avocat, un droit qu’elles ont acquis après une longue lutte contre les obstacles juridiques et sociaux. Bien que la profession soit aujourd’hui largement accessible aux femmes, des inégalités subsistent encore. Cependant, les progrès réalisés depuis la loi de 1972 marquent une étape importante dans l’évolution de la place des femmes dans la société et dans la profession juridique. Avec des efforts continus, il est probable que l’avenir verra encore plus de femmes réussir dans cette profession et accéder aux plus hauts niveaux de responsabilité.

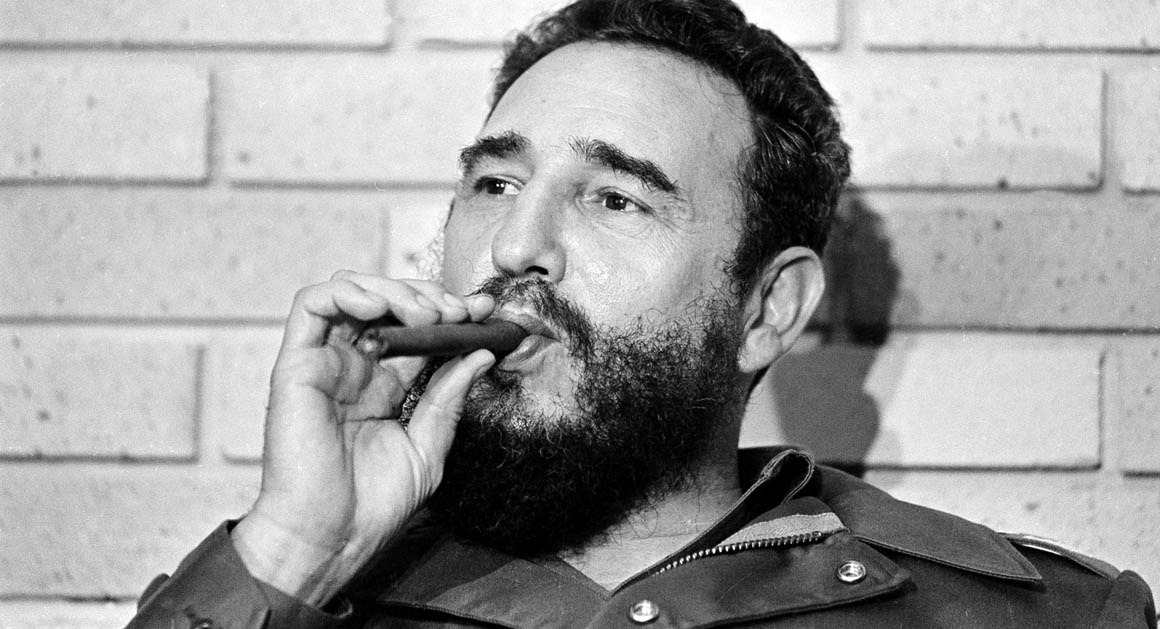

Le 25 novembre 2016, Fidel Castro, l'un des personnages les plus emblématiques du XXe siècle, s’éteint à l’âge de 90 ans, marquant ainsi la fin d'une époque pour Cuba et pour le monde. Leader de la révolution cubaine de 1959, il a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de cinq décennies, laissant une empreinte indélébile sur l’histoire de l’Amérique latine et du monde. Son décès a suscité des réactions contrastées à travers le monde, symbolisant la fin d’une ère de confrontation idéologique entre le communisme et le capitalisme. Cet article revient sur la vie de Fidel Castro, ses accomplissements, et l’héritage complexe qu’il laisse derrière lui.

La Révolution Cubaine : Le Commencement de la Légende

Le Contexte de la Révolution

Fidel Castro naît en 1926 dans une famille relativement aisée à Cuba. Cependant, son engagement politique naît de son opposition à la dictature de Fulgencio Batista, un régime soutenu par les États-Unis. En 1953, après un échec cuisant dans sa tentative de renverser Batista, il est emprisonné puis exilé au Mexique. Là, il fonde un groupe révolutionnaire qu’il appellera "le Mouvement du 26 juillet", visant à libérer Cuba de l’oppression et à instaurer une société plus égalitaire.

La Révolution de 1959

Le 1er janvier 1959, après plusieurs années de guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra, Fidel Castro et ses compagnons, dont son frère Raul Castro et Che Guevara, renversent le régime de Batista. La victoire marque le début de la révolution cubaine et de l’édification d’un nouveau système politique basé sur les principes du marxisme-léninisme. Cette victoire fait de Castro un héros pour certains et un dictateur tyrannique pour d'autres.

La Construction d’un Nouveau Cuba

Réformes Sociales et Économiques

Dès son arrivée au pouvoir, Fidel Castro engage une série de réformes radicales. Il nationalise l'industrie et l'agriculture, met en place un système de santé universel et développe un programme éducatif qui rend l'analphabétisme pratiquement inexistant sur l’île. Si ces réalisations sont saluées par ses partisans, elles ont également entraîné des tensions avec les États-Unis, qui imposent un embargo commercial qui dure jusqu’à aujourd’hui.

Le Blocage et l’Isolation

L’instauration du socialisme en Cuba amène une confrontation directe avec les États-Unis, qui voient dans Castro un dangereux adversaire idéologique. Le pays se trouve alors isolé sur la scène internationale, à l'exception du soutien de l'Union soviétique. Cet isolement se manifeste par la crise des missiles de 1962, qui a failli mener à un conflit nucléaire entre les superpuissances. Cependant, grâce à une diplomatie habile, Castro parvient à maintenir son régime en place malgré les menaces externes.

Le Rôle de Fidel Castro sur la Scène Internationale

La Diplomatie et les Alliances

Fidel Castro, même s’il se concentre principalement sur la consolidation de son pouvoir à Cuba, s’illustre aussi sur la scène internationale en soutenant les mouvements de libération en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il offre son soutien aux guérillas et aux révolutions dans des pays comme le Congo, l’Angola et le Nicaragua. Il devient ainsi un symbole de la lutte contre l’impérialisme et de l’opposition à l’ordre mondial dominé par les États-Unis.

L’Image Partagée de Castro

L'image de Fidel Castro varie profondément selon les perspectives. Pour beaucoup de Cubains et de personnes dans le monde entier, il est un symbole de résistance et de souveraineté nationale, un héros révolutionnaire. Pour d'autres, en particulier aux États-Unis et parmi les exilés cubains, il est perçu comme un dictateur impitoyable ayant réprimé les libertés et contraint son peuple à vivre sous un régime autoritaire.

La Retraite de Fidel Castro et Son Héritage

La Cession du Pouvoir

En 2006, la santé de Fidel Castro se dégrade gravement, et il cède officiellement le pouvoir à son frère Raul. Ce dernier initie des réformes économiques limitées et entame une ouverture diplomatique avec les États-Unis, culminant avec la normalisation des relations en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Cependant, Fidel Castro reste une figure de proue de la révolution cubaine jusqu’à sa mort.

L'Héritage Contradictoire

Le décès de Fidel Castro en 2016 marque la fin d’une ère. Si certains le considèrent comme un visionnaire qui a transformé Cuba, d'autres le jugent pour ses violations des droits de l’homme et sa gestion autoritaire du pays. Son héritage reste controversé et la question de savoir s'il a amélioré ou non la vie des Cubains demeure un débat central.

Une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle

Fidel Castro fut l'une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle. Son leadership a façonné Cuba et influencé les événements mondiaux pendant plus de cinq décennies. À sa mort en 2016, il laisse un héritage complexe : celui d’un révolutionnaire audacieux qui a défié les puissances impérialistes et celui d'un dirigeant autoritaire qui a imposé son idéologie au prix de nombreuses libertés. Le bilan de son règne continue de diviser l’opinion publique, mais son influence sur l’histoire cubaine et mondiale est indéniable.

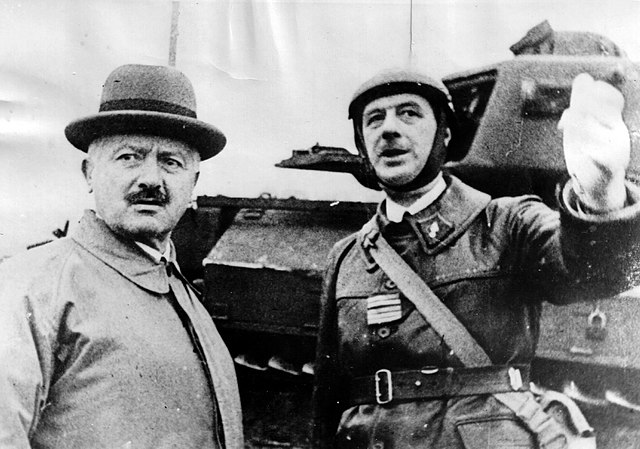

Le 3 janvier 1925, Benito Mussolini, leader du Parti national fasciste, annonce la prise de contrôle totale du gouvernement italien. Cet événement marque une étape décisive dans l’établissement du fascisme en Italie et dans la consolidation du pouvoir personnel de Mussolini. Ce moment de l’histoire italienne, où Mussolini obtient les pleins pouvoirs, ne représente pas simplement un changement politique, mais également le début d’un régime autoritaire qui marquera profondément l’Europe dans les décennies suivantes.

Contexte Politique Avant 1925

Une Italie Divisée et Fragile

L’Italie, unifiée en 1861, reste un pays politiquement instable tout au long des premières décennies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a exacerbé cette instabilité, laissant derrière elle un pays affaibli, économiquement dévasté et politiquement divisé. La guerre a également ravivé les tensions entre les différentes classes sociales, les régions et les partis politiques.

La Montée du Fascisme

Dans ce contexte de mécontentement et de crise, Benito Mussolini, ancien socialiste devenu nationaliste, fonde le mouvement fasciste en 1919. Il capitalise sur la frustration populaire, promettant l’ordre, la prospérité et une Italie forte. En 1922, il parvient à obtenir le soutien de la monarchie et des élites économiques, ce qui lui permet d’entrer au gouvernement. Cependant, sa montée au pouvoir reste fragilisée par des oppositions internes et des luttes politiques.

Le Processus de Concentration du Pouvoir

Le Premier Gouvernement Mussolini

Mussolini devient Premier ministre en octobre 1922 après la célèbre "Marche sur Rome", un événement symbolique qui montre la force et la détermination de son mouvement fasciste. Malgré sa nomination officielle par le roi Victor Emmanuel III, Mussolini n'a pas immédiatement les pleins pouvoirs. Il doit encore naviguer entre les alliances politiques et les compromis avec les forces traditionnelles de l’État.

L’Accroissement des Pouvoirs de Mussolini

Au fur et à mesure que les années passent, Mussolini travaille à renforcer son contrôle sur les institutions italiennes. Il parvient à éliminer les opposants politiques, y compris les socialistes, les communistes et les libéraux, grâce à des lois et des décrets qui restreignent les libertés publiques. En 1925, après l'assassinat du leader fasciste Giacomo Matteotti par des partisans du régime, Mussolini utilise cet événement comme un prétexte pour déclarer l’état de siège et suspendre les libertés démocratiques.

La Loi de 1925 et la Consolidation du Régime Fasciste

La Loi de 1925 : Mussolini Devient Dictateur

Le 3 janvier 1925, Mussolini annonce officiellement qu’il a pris les pleins pouvoirs en Italie. Le discours qu’il prononce à la Chambre des députés annonce son intention de gouverner par décret, mettant fin à la démocratie parlementaire en Italie. La Loi de 1925 permet à Mussolini de gouverner sans l’accord du parlement et de prendre des mesures sans restrictions juridiques. Il devient ainsi le dictateur absolu de l'Italie.

L'Impact sur les Institutions et la Société Italienne

La Loi de 1925 établit un régime autoritaire où les partis politiques sont interdits, la presse est contrôlée, et les libertés individuelles sont sévèrement restreintes. Mussolini fait de l’État une machine de propagande fasciste, réorganise l’économie sous le contrôle de l’État et commence à préparer l’Italie pour son expansion future. L’opposition est muselée, et les syndicats sont supprimés, ce qui permet au fascisme de se consolider sans véritable résistance interne.

Conséquences à Long Terme du Règne de Mussolini

L’Italie Fasciste et la Seconde Guerre Mondiale

Avec l’obtention des pleins pouvoirs, Mussolini met en place les fondations d’un régime totalitaire. Son gouvernement s’appuie sur un culte de la personnalité, l’idéologie fasciste et une politique expansionniste qui finit par conduire l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne nazie. Mussolini tente d’imposer une dictature qui influencera l’Italie et le reste de l’Europe tout au long ### La Chute du Régime Fasciste ###

La victoire des Alliés en 1945 et la chute de Mussolini marquent la fin de son régime. Après sa capture et son exécution en 1945, l'Italie se tourne vers un modèle républicain et démocratique, rejetant les années de dictature fasciste. Cependant, l'ombre de Mussolini et de son régime demeure dans l’histoire politique et sociale de l’Italie.

L’Ascension du Fascisme en Italie

L’obtention des pleins pouvoirs par Benito Mussolini en 1925 représente le point culminant de son ascension politique et le début d’un régime fasciste autoritaire qui marquera l’histoire de l’Italie et de l’Europe. Cet événement ne fut pas simplement une prise de pouvoir, mais le début d’une ère de répression et d’intolérance qui a duré plus de deux décennies et a eu des conséquences profondes sur la politique mondiale.

André Malraux est l'un des écrivains les plus marquants du XXe siècle, à la fois romancier, homme politique et penseur. Sa carrière littéraire a été jalonnée de chefs-d'œuvre qui ont profondément marqué la culture française. Cependant, au-delà de son œuvre, Malraux incarne une époque où les enjeux politiques et philosophiques se mêlaient aux aspirations artistiques. Cet article se penche sur le parcours exceptionnel de cet homme, sa relation avec la littérature, et son ultime adieu en tant qu'écrivain, alors qu'il se dirigeait vers d'autres horizons.

Le parcours littéraire d'André Malraux

L'ascension d’un écrivain engagé

André Malraux naît en 1901, dans une famille bourgeoise qui lui donne accès à une éducation de qualité. Dès son jeune âge, il manifeste une passion pour la littérature et les grandes causes humaines. Son premier grand succès littéraire, La Condition humaine (1933), le place immédiatement parmi les écrivains les plus prometteurs de son époque. Ce roman, qui traite des luttes idéologiques et des drames de la guerre civile chinoise, dévoile son talent pour explorer les aspects sombres de l'âme humaine.

Un écrivain aux multiples facettes

Tout au long de sa carrière, Malraux publie une série d'ouvrages qui oscillent entre fiction et réflexion philosophique. Des livres comme L’Espoir (1937), qui aborde la guerre d'Espagne, ou Les Conquérants (1928), sur la révolution asiatique, témoignent de sa fascination pour les grandes luttes humaines. Mais André Malraux n'est pas seulement un écrivain engagé, il est également un intellectuel qui cherche à comprendre le monde dans lequel il vit et à traduire cette compréhension à travers ses œuvres.

La fin de la carrière littéraire de Malraux

La politique, un nouvel horizon

Malraux, après avoir connu la gloire littéraire, se détourne peu à peu de la littérature pour se consacrer pleinement à la politique. Dans les années 1940, il rejoint la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte qui précède son entrée en politique après la Libération. Il devient ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Charles de Gaulle et se concentre sur la politique culturelle, un domaine où il va laisser une empreinte durable.

Un dernier regard sur la littérature

Malgré son engagement en politique, l'écrivain Malraux n'est jamais totalement absent de la scène littéraire. Cependant, ses dernières années sont marquées par une certaine distance vis-à-vis de l'écriture. À mesure que son rôle en tant qu'homme d'État prend de plus en plus d'importance, il consacre de moins en moins de temps à ses romans et à ses essais. Il signe toutefois des ouvrages comme La Métamorphose de la jungle (1961) et Le Musée imaginaire (1965), mais ces derniers semblent plus être des prolongements de ses idées que des créations littéraires à part entière.

Le dernier adieu à l'écrivain

La reconnaissance posthume

Le décès d'André Malraux en 1976 marque la fin d'une époque. L'écrivain, qui avait vu sa carrière littéraire se muer en une aventure politique, laisse derrière lui une œuvre qui continue de résonner dans les cercles intellectuels. Cependant, avec le temps, la figure de Malraux s'est progressivement éloignée de son statut d’écrivain pour devenir celle d'un homme d'État. Ce dernier adieu à la littérature, bien qu'inévitable, n'a pas effacé l'empreinte profonde qu'il a laissée dans le monde littéraire.

L’héritage de l’écrivain

L'impact d'André Malraux sur la littérature reste considérable. Ses romans, ses réflexions sur la condition humaine, ses voyages et ses rencontres nourrissent encore aujourd'hui les débats littéraires et philosophiques. Son engagement en faveur des grandes causes humaines et sa quête de sens à travers la littérature continuent d’inspirer de nombreux écrivains et penseurs. Malraux, l'homme politique, n'a pas éclipser Malraux, l'écrivain.

De la Littérature à la Politique

André Malraux, au-delà de son rôle d'écrivain, a incarné les grandes contradictions du XXe siècle. Son adieu à la littérature, marqué par un passage vers la politique, n’a pas effacé la puissance de son écriture. Au contraire, cette transition a permis à son œuvre d’être redécouverte sous un autre angle, celui de l’homme qui a vécu les grands événements du siècle et qui les a traduits à travers son art. Sa disparition physique a marqué la fin de l’un des plus grands écrivains français, mais son héritage littéraire, politique et intellectuel continue de résonner à travers les générations.

L’assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas reste l’un des événements les plus marquants et controversés du XXe siècle. La brutalité de ce geste, en plein cœur de l’Amérique, a choqué le monde entier et a plongé le pays dans une période de deuil national. Mais au-delà du drame humain, cet assassinat a ouvert la porte à de nombreuses spéculations, théories du complot et interrogations sur les circonstances de cette tragédie. Cet article explore les événements de ce jour fatidique, les personnages impliqués et les impacts durables de cet assassinat sur l’histoire des États-Unis et du monde.

La Visite de Kennedy à Dallas

L'Atmosphère Politique en 1963

En 1963, John F. Kennedy, élu en 1960, se trouvait à un tournant de son mandat présidentiel. Son administration avait fait face à plusieurs défis internationaux, notamment la crise des missiles de Cuba, et à une pression croissante pour progresser sur les droits civiques à l’intérieur du pays. Kennedy était en quête de soutien pour sa réélection en 1964 et il choisit d’effectuer une tournée à travers plusieurs états du Sud pour renforcer ses liens avec l’électorat.

Le Voyage à Dallas

Le 22 novembre 1963, Kennedy arrive à Dallas, au Texas, un état connu pour ses opinions politiques conservatrices. Ce voyage avait pour objectif de regagner la confiance de l'électorat du Sud et de contrer les tensions croissantes au sein du Parti démocrate. Kennedy était accueilli par une foule enthousiaste, mais des signes de mécontentement étaient également présents, avec des manifestations contre sa politique. C’était dans ce contexte que le drame allait se dérouler.

Le Drame de Dallas : L'Assassinat de John F. Kennedy

Les Dernières Minutes Avant l'Attentat

Le président Kennedy circulait dans une voiture décapotable avec sa femme Jacqueline, le gouverneur du Texas John Connolly et son épouse Nellie, lorsqu’il entra dans Dealey Plaza. C'est là que, dans une scène qui allait marquer l’Histoire, un ou plusieurs coups de feu furent tirés depuis un bâtiment voisin, frappant le président. Le véhicule se dirigea immédiatement vers l’hôpital Parkland Memorial, mais il était déjà trop tard.

Le Rôle de Lee Harvey Oswald

Lee Harvey Oswald, un ancien Marine des États-Unis, fut arrêté peu après l'assassinat. L'enquête officielle menée par la Commission Warren conclut qu'Oswald avait agi seul en tirant trois balles depuis une fenêtre du Texas School Book Depository. Cependant, cette conclusion a été contestée par de nombreux experts et théoriciens, qui suggèrent la possibilité d'une conspiration plus large, impliquant d'autres acteurs.

Les Enquêtes et Théories du Complot : Une Vérité Controversée

La Commission Warren

La Commission Warren, mise en place par le président Lyndon B. Johnson peu après l’assassinat, conclut qu'Oswald était le seul responsable. Cependant, de nombreuses anomalies et incohérences dans le rapport ont alimenté des soupçons et des théories alternatives. Des questions ont émergé concernant le mode d’opération d’Oswald, l’angle des tirs et les circonstances exactes de son arrestation.

Les Théories du Complot

Au fil des années, de nombreuses théories du complot ont émergé autour de l'assassinat de Kennedy. Certaines suggèrent l'implication de la mafia, de la CIA, ou même de factions au sein du gouvernement américain. L'idée que des intérêts extérieurs ou internes ont orchestré cet attentat pour mettre fin à la présidence de Kennedy a persisté dans le débat public.

L'Héritage de l'Assassinat de Kennedy : Un Choc pour le Monde

Impact sur la Politique Américaine

L'assassinat de Kennedy a profondément affecté la politique américaine. La nation, qui était sous le choc, a vu la présidence de Lyndon B. Johnson marquée par une grande période de transformation, avec la signature de la loi sur les droits civiques et la guerre du Vietnam qui allait ensuite diviser encore davantage le pays. Kennedy, quant à lui, est devenu une icône du rêve américain, dont la mort prématurée a laissé un vide qu’aucun autre président n’a pu combler.

Le Souvenir et les Célébrations

Aujourd’hui, John F. Kennedy demeure une figure centrale de l’histoire moderne. Chaque année, des commémorations sont organisées en son honneur, et son héritage continue d’inspirer les générations futures. L’assassinat de Kennedy n’a pas seulement été un moment tragique dans l’histoire des États-Unis, mais un point de basculement dans la perception des institutions américaines et de leur fonctionnement.

Un Mystère Non Résolu

L’assassinat de John F. Kennedy reste un événement tragique et mystérieux dont l'impact continue d'être ressenti. Alors que les théories du complot et les débats sur la véritable nature de cet attentat perdurent, la mort de Kennedy a marqué un tournant dans l’histoire du XXe siècle, boulversant l'Amérique et le monde entier.

Charles de Gaulle est une figure incontournable de l’histoire de France. Sa naissance et ses premiers pas dans la vie ont eu une influence importante sur la trajectoire de son futur rôle dans la politique française et internationale. Cet article explore les circonstances entourant la naissance de cet homme qui allait devenir l'un des plus grands leaders du pays, le fondateur de la Ve République et un symbole de la résistance et de la grandeur nationale.

Contexte historique et familial

Une époque marquée par l'instabilité

La naissance de Charles de Gaulle a lieu le 22 novembre 1890 dans un contexte de turbulences politiques en France. Le pays, encore marqué par les répercussions de la guerre franco-prussienne de 1870, traverse une période de profonde instabilité, avec une république qui peine à s'ancrer.

Une famille d'origine bourgeoise

Charles de Gaulle est né dans une famille catholique et bourgeoise, ce qui marquera son éducation. Son père, Henri de Gaulle, est un homme respecté dans la région, enseignant et intellectuel engagé dans la vie publique. Sa mère, Jeanne Maillot, appartient à une famille bourgeoise également, ce qui confère à Charles un accès à une éducation privilégiée.

Les premières années de Charles de Gaulle

Un enfant studieux

Dès son plus jeune âge, Charles de Gaulle se distingue par son caractère. Il est un élève studieux, passionné par l’histoire et la littérature, des disciplines qui joueront un rôle déterminant dans sa formation. Son éducation sera également marquée par un fort sentiment de devoir et d'honneur, valeurs qui définiront son parcours futur.

L'ascension militaire

Le jeune Charles de Gaulle rejoint l'armée en 1909, ce qui marquera un tournant dans sa vie. Sa formation à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, puis ses premières affectations, feront de lui un officier respecté et un militaire brillant. Son caractère et son esprit de leader se forgeront au sein de l'armée, préparant ainsi le terrain pour ses futures victoires et son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le rôle de la naissance de Charles de Gaulle dans son héritage

L'héritage familial et intellectuel

La naissance de Charles de Gaulle dans une famille intellectuelle et engagée lui permet d’acquérir très tôt une vision du monde qui influencera profondément ses décisions politiques. L'influence de son père et de son éducation chrétienne forge son sens du devoir et de la responsabilité, des valeurs qu'il mettra en avant lors de son entrée en politique.

L’impact sur la France

L'ascension de Charles de Gaulle, depuis ses humbles débuts jusqu'à son rôle de fondateur de la Ve République, montre à quel point sa naissance n’était qu’un premier acte dans une vie consacrée à la grandeur de la France. Son rôle de résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et de chef d'État l'a élevé au rang de figure historique essentielle, dont l'empreinte est encore présente dans la politique et l'esprit national français.

Une Étoile Est Née

La naissance de Charles de Gaulle ne fut que le commencement d'une vie marquée par des événements d'une ampleur exceptionnelle. Bien que son arrivée au monde fût banale au départ, son destin allait faire de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de France. De ses premiers pas dans une famille bourgeoise jusqu'à son rôle de leader, Charles de Gaulle incarne l’ascension d’un homme à la destinée hors du commun.

Le 20 novembre 1975 marque une date historique pour l’Espagne : la mort de Francisco Franco, dictateur ayant dirigé le pays d'une main de fer pendant près de quatre décennies. Cet événement bouleverse le paysage politique espagnol et ouvre la voie à une transition démocratique incertaine. Mais qui était cet homme, et quelles furent les répercussions de son décès sur l’Espagne et le monde ?

Francisco Franco, un dirigeant controversé

Les débuts militaires

Né en 1892, Francisco Franco commence sa carrière militaire dans l’armée espagnole où il se distingue pour sa discipline stricte. Il se forge une réputation solide dans les colonies africaines, devenant l’un des plus jeunes généraux de l’histoire d’Espagne.

De la guerre civile au pouvoir absolu

La Guerre civile espagnole (1936-1939) marque le tournant de sa carrière. En tant que chef des nationalistes, il s’oppose aux républicains et, avec l’aide de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, il prend le contrôle du pays. À la fin de la guerre, Franco établit une dictature autoritaire sous le titre de "Caudillo".

Les derniers jours de Franco

Un règne prolongé malgré les critiques

Franco reste au pouvoir jusqu’à sa mort, malgré une santé déclinante et une pression internationale croissante pour libéraliser son régime. Les années 1970 voient un mécontentement généralisé parmi les Espagnols, lassés par la répression politique et le manque de libertés.

L’agonie du dictateur

Hospitalisé à plusieurs reprises, Franco souffre d’une série de maladies dans ses dernières années. Son état critique s’aggrave en octobre 1975, jusqu’à son décès le 20 novembre, à l’âge de 82 ans.

L’après-Franco et la transition démocratique

Le début de la transition démocratique

La mort de Franco marque le début d’une période complexe connue sous le nom de "Transition démocratique". Le roi Juan Carlos, désigné par Franco comme son successeur, surprend le monde en initiant des réformes démocratiques.

Les défis d’une Espagne en mutation

Le pays est alors confronté à des tensions politiques, régionales et sociales. Des partis clandestins comme le Parti communiste ou le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) émergent sur la scène politique. La nouvelle constitution de 1978 transforme l’Espagne en une monarchie parlementaire.

L’héritage controversé de Franco

Les divisions de la mémoire collective

Aujourd’hui encore, Francisco Franco divise la société espagnole. Certains voient en lui le sauveur d’une Espagne déchirée, tandis que d’autres dénoncent les crimes de son régime.

Les exhumations et débats récents

En 2019, les restes de Franco sont exhumés du Valle de los Caídos, symbole de sa dictature, pour être transférés dans un cimetière plus discret. Ce geste illustre les efforts de l’Espagne pour tourner la page sur cette période sombre de son histoire.

La Fin d’une Ère en Espagne

La mort de Francisco Franco a marqué la fin d’un chapitre sombre et la naissance d’un nouvel espoir pour l’Espagne. Si son héritage reste controversé, son décès a permis au pays de s'engager sur la voie de la démocratie, un chemin semé d’embûches mais riche de promesses pour les générations futures.

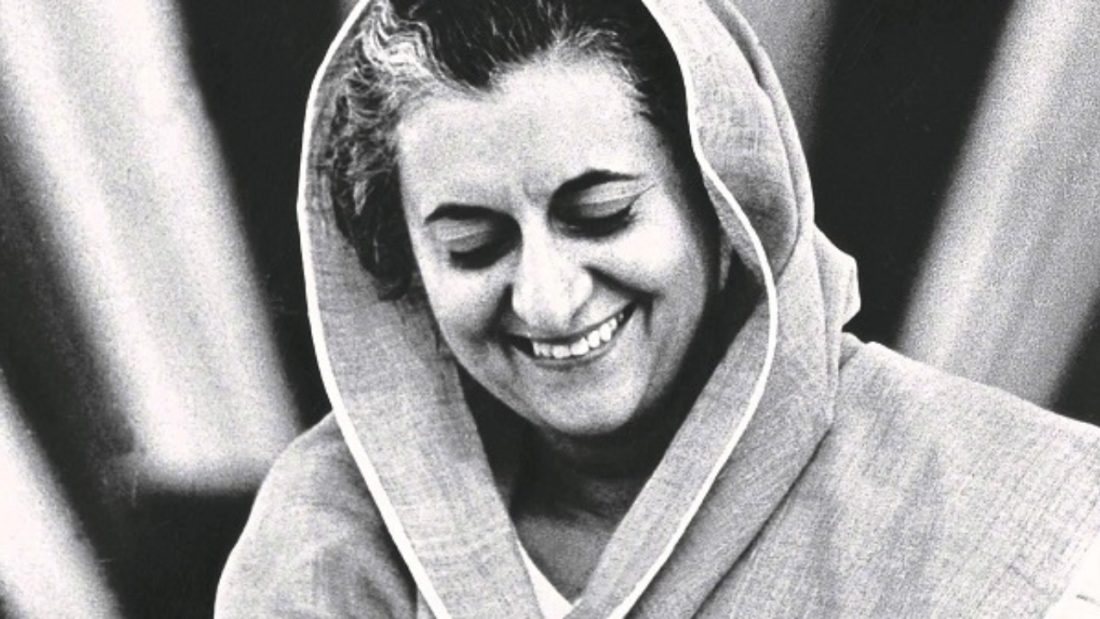

Indira Gandhi, figure emblématique de la politique indienne, a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire contemporaine. Née le 19 novembre 1917, elle a marqué son époque par son audace et son dévouement envers l’Inde. Première femme à occuper le poste de Premier ministre dans son pays, son parcours est jalonné de réussites éclatantes et de défis titanesques.

Les Racines d’une Destinée

Une enfance au cœur de l’histoire

Indira Priyadarshini Gandhi voit le jour dans une famille profondément engagée dans la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Fille de Jawaharlal Nehru, elle est très tôt plongée dans un environnement où la politique et les idéaux nationalistes sont omniprésents.

Formation et influence familiale

Après des études en Inde et à l’étranger, notamment à l’Université d’Oxford, Indira développe une conscience politique aiguisée. Son éducation et ses expériences façonnent une femme prête à affronter les complexités de la scène politique mondiale.

L’Ascension Politique

De l’ombre à la lumière

Indira débute en tant que proche conseillère de son père, Jawaharlal Nehru, alors Premier ministre. Après son décès en 1964, elle rejoint le gouvernement en tant que ministre de l’Information et de la Radiodiffusion. Sa détermination et son charisme lui permettent de gravir les échelons rapidement.

Premier mandat en tant que Premier ministre de l'Inde

En 1966, Indira Gandhi devient la première femme Premier ministre de l’Inde. Son mandat est marqué par des réformes audacieuses, telles que la nationalisation des banques et la promotion de la "Révolution Verte" pour assurer l’autosuffisance alimentaire du pays.

Épreuves et Controverses

L’état d’urgence : une période sombre

L’un des épisodes les plus controversés de sa carrière survient en 1975 lorsqu’elle déclare l’état d’urgence. Cette période, bien que marquée par des réformes significatives, soulève des critiques pour la suspension des libertés civiles et les abus de pouvoir.

Un retour triomphal

Malgré sa défaite aux élections de 1977, Indira Gandhi revient au pouvoir en 1980, démontrant une résilience politique remarquable. Cependant, son second mandat est confronté à des défis sécuritaires, notamment les tensions au Pendjab.

Un Héritage Immortel

Un assassinat tragique

Le 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée par ses gardes du corps, un événement qui plonge le pays dans une période de deuil et de violence. Son décès marque la fin d’une ère, mais son héritage perdure.

Un symbole de leadership

Indira Gandhi demeure un symbole de force et de détermination. Ses politiques et sa vision continuent d’influencer la politique indienne et inspirent de nombreuses générations à travers le monde.

Portrait d’une Femme de Pouvoir

Indira Gandhi, par son courage et sa vision, a transformé l’Inde et marqué l’histoire mondiale. Ses choix, parfois controversés, témoignent de la complexité du leadership dans un pays en pleine mutation. Indira reste une figure incontournable, dont la vie est une leçon de résilience et de service public.

Roger Salengro, homme politique et figure emblématique du mouvement socialiste, s’éteint tragiquement à un moment charnière de l’histoire de France. Ministre du gouvernement de Léon Blum, il incarne la force de la République et le courage politique face aux adversités. Son décès, survenu en 1936, laisse un vide dans la politique française et soulève encore aujourd'hui des questions sur l’impact de son engagement. Cet article retrace la vie, les combats et l’héritage de Roger Salengro, tout en explorant les circonstances dramatiques de sa disparition et son influence sur l’histoire.

La Vie de Roger Salengro

Une enfance marquée par les idéaux

Roger Salengro naît en 1890 à Lille dans une famille ouvrière, et dès son plus jeune âge, il est sensibilisé aux réalités sociales et aux inégalités qui traversent la société française. L’aspiration à une France plus juste et égalitaire devient le moteur de ses engagements. Son parcours scolaire et professionnel le conduit progressivement vers les idéaux socialistes, et il devient un ardent défenseur des droits des travailleurs.

L’ascension politique

Son entrée en politique se fait au travers de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), le parti socialiste, dont il devient une figure importante. En 1932, il est élu maire de Lille, où il œuvre pour la modernisation de la ville et le bien-être de ses habitants. Sa proximité avec des leaders comme Léon Blum lui permet de prendre part à la politique nationale, et il est nommé ministre de l'Air en 1936 dans le gouvernement du Front Populaire.

Un Engagement Politique et Social

Le rôle de ministre dans le gouvernement du Front Populaire

En tant que ministre de l'Air, Roger Salengro se distingue par son action dans le domaine de l'aviation et de la défense nationale. Cependant, son influence ne se limite pas à la gestion technique de son ministère. Il incarne le mouvement du Front Populaire, un gouvernement de gauche qui cherche à améliorer les conditions de vie des ouvriers et à instaurer des réformes sociales majeures. La mise en place des congés payés, la réduction de la semaine de travail à 40 heures et la reconnaissance des droits syndicaux sont autant de conquêtes sociales qui marquent cette période.

L'homme de principes face à la montée des tensions politiques

Roger Salengro est un homme de principes, fidèle à ses valeurs socialistes et républicaines. Il s'oppose vigoureusement à la montée du fascisme en Europe et soutient la République espagnole dans la guerre civile. Ses engagements le placent régulièrement en opposition avec les courants conservateurs et la montée de l’extrême droite, ce qui lui vaut à la fois soutien et inimitié.

La Disparition Tragique

Le contexte de sa disparition

La mort de Roger Salengro, en novembre 1936, intervient dans un contexte politique et social particulièrement tendu. Alors qu’il est ministre, des rumeurs et des accusations infondées circulent à son sujet, notamment des insinuations sur son manque de courage militaire pendant la Première Guerre mondiale. Ces attaques se font plus virulentes et finissent par l’atteindre psychologiquement. Son état de santé se dégrade et il se retire temporairement de la vie politique. Peu après, il met fin à ses jours, dans un acte qui résonne comme une tragédie personnelle et nationale.

Les conséquences politiques et sociales

La disparition de Roger Salengro choque l’ensemble du pays. De nombreux partisans du Front Populaire, mais aussi des figures de la droite et de la gauche, expriment leur émotion et leur soutien. Le suicide de Salengro met en lumière la violence de l’attaque politique, et plusieurs analystes soulignent l'impact que cette tragédie a eu sur la politique française, notamment en ce qui concerne la gestion de l’opinion publique et des oppositions politiques.

L’Héritage de Roger Salengro

La mémoire de Roger Salengro

La disparition prématurée de Roger Salengro laisse une empreinte indélébile sur l’histoire politique française. Il est célébré comme un homme de conviction, courageux et résolu dans son combat pour une société plus juste. Son nom reste associé à des réformes progressistes et à la défense des valeurs républicaines. Des rues, des écoles et des places portent son nom, perpétuant ainsi son héritage au-delà de sa mort tragique.

L’impact de sa disparition

L’héritage de Roger Salengro ne se limite pas à son action politique ; il symbolise également le sacrifice de ceux qui, dans l’histoire, ont été victimes de l’intolérance et des attaques politiques. Son histoire est un rappel poignant de la nécessité de préserver l’honneur, la dignité et la justice dans la vie publique.

La Triste Disparition d’un Héros du Front Populaire

La disparition de Roger Salengro est l’une des tragédies qui a marqué le XXe siècle. Homme d’action et de convictions, il représente la figure d’un engagement républicain au service de la justice sociale et de la paix. Son décès reste un moment douloureux de l’histoire de la France, mais aussi un témoignage de l’intégrité et du courage qui ont guidé toute sa vie politique. Il demeure un symbole pour ceux qui croient en une société plus équitable et solidaire.

Le 9 novembre 1970 marque une date cruciale dans l’histoire de France. Ce jour-là, le général Charles de Gaulle, figure centrale de la Résistance et fondateur de la Cinquième République, s’éteint dans sa demeure de Colombey-les-Deux-Églises. Sa disparition ne symbolise pas seulement la perte d’un homme d’État exceptionnel, mais aussi la fin d’une époque pour le pays qu’il a contribué à rebâtir et à moderniser. Cet hommage retrace l’héritage d’un personnage hors du commun, véritable architecte de la France moderne.

Charles de Gaulle, le chef de la Résistance

L’appel du 18 juin 1940 et la naissance de la France libre