Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Homme Célèbre

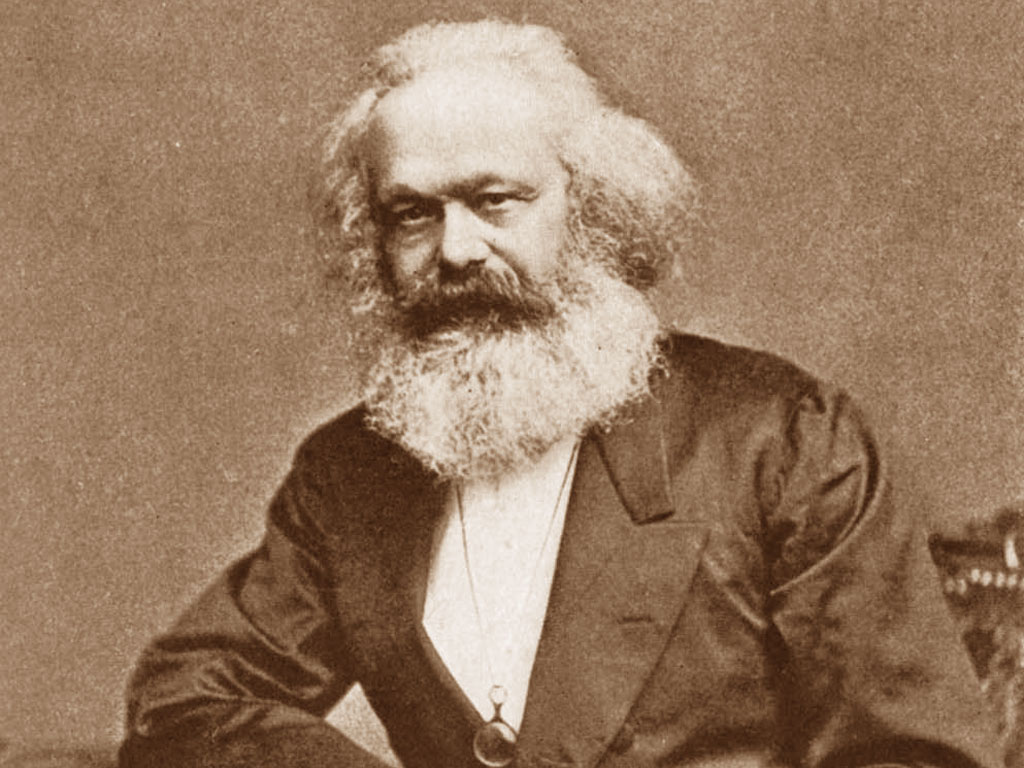

Le 14 mars 1883, Karl Marx, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire moderne, s'est éteint à Londres à l'âge de 64 ans. Philosophe, économiste et théoricien politique, Marx a profondément marqué le XIXe siècle avec ses idées révolutionnaires sur le capitalisme, la lutte des classes et le socialisme. Bien que controversé de son vivant, son héritage intellectuel a façonné des mouvements politiques, des révolutions et des débats qui résonnent encore aujourd'hui.

L'Europe du XIXe Siècle

Une Époque de Bouleversements

Le XIXe siècle a été une période de transformations profondes en Europe. La révolution industrielle a bouleversé les structures sociales et économiques, créant des inégalités croissantes entre la bourgeoisie industrielle et la classe ouvrière. Ces changements ont nourri les réflexions de Marx sur les contradictions du capitalisme.

Les Influences Intellectuelles

Karl Marx a été influencé par des penseurs comme Hegel, Feuerbach et les économistes classiques tels qu'Adam Smith et David Ricardo. Cependant, il a développé sa propre critique radicale du capitalisme, en collaboration avec Friedrich Engels, avec qui il a écrit plusieurs ouvrages fondateurs.

La Vie et l'Œuvre de Karl Marx

Les Débuts et la Formation

Né le 5 mai 1818 à Trèves, en Prusse (aujourd'hui en Allemagne), Karl Marx a étudié le droit, la philosophie et l'histoire. Ses idées radicales l'ont rapidement mis en conflit avec les autorités, l'obligeant à s'exiler en France, puis en Belgique et enfin au Royaume-Uni.

Le Manifeste du Parti Communiste

En 1848, Marx et Engels ont publié le "Manifeste du Parti communiste", un texte fondateur qui appelle à la révolution prolétarienne et à l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Ce manifeste est devenu l'un des documents politiques les plus influents de l'histoire.

Les Contributions Majeures de Marx

Le Capital

L'œuvre majeure de Marx, "Le Capital" (1867), est une analyse approfondie du système capitaliste. Marx y explore les mécanismes de l'exploitation, la plus-value et les crises économiques, jetant les bases de l'économie politique marxiste.

La Lutte des Classes

Marx a développé la théorie de la lutte des classes, selon laquelle l'histoire est façonnée par les conflits entre les classes sociales. Il a prédit que le prolétariat, la classe ouvrière, renverserait la bourgeoisie pour établir une société sans classes.

La Mort de Karl Marx et son Héritage

Les Dernières Années

Les dernières années de Marx ont été marquées par des difficultés financières et des problèmes de santé. Malgré cela, il a continué à travailler sur ses théories et à soutenir les mouvements ouvriers. Il est décédé le 14 mars 1883 et a été enterré au cimetière de Highgate à Londres.

L'Impact sur les Mouvements Politiques

Les idées de Marx ont inspiré des révolutions majeures, comme la Révolution russe de 1917, et ont influencé des mouvements sociaux et politiques à travers le monde. Le marxisme est devenu une idéologie centrale pour de nombreux partis communistes et socialistes.

Un Héritage Durable

La mort de Karl Marx en 1883 a marqué la fin d'une vie dédiée à la critique du capitalisme et à la quête d'une société plus juste. Bien que ses idées continuent de susciter des débats passionnés, son influence sur la pensée politique, économique et sociale est indéniable. Marx reste une figure majeure de l'histoire intellectuelle, dont les travaux continuent d'inspirer et de provoquer la réflexion.

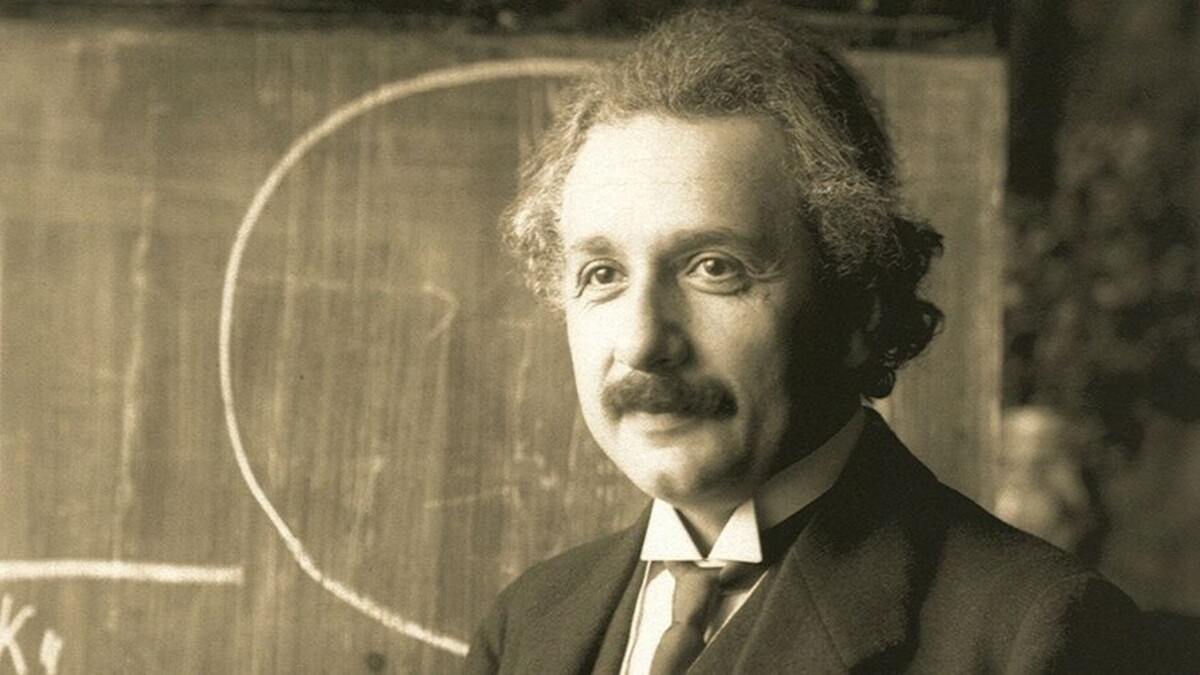

Le 14 mars 1879, à Ulm, en Allemagne, naissait Albert Einstein, l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire. Connu pour sa théorie de la relativité et son célèbre équation E=mc², Einstein a révolutionné notre compréhension de l'univers. Ses contributions à la physique ont non seulement transformé la science, mais ont également eu un impact profond sur la philosophie, la technologie et la culture. Aujourd'hui, Einstein est synonyme de génie et de curiosité intellectuelle.

L'Europe à la Fin du XIXe Siècle

Une Période de Changements

La fin du XIXe siècle était une époque de bouleversements en Europe. La révolution industrielle battait son plein, et les avancées scientifiques et technologiques se multipliaient. C'est dans ce contexte qu'Albert Einstein a vu le jour, dans une famille juive de la classe moyenne.

Les Débuts de la Physique Moderne

À cette époque, la physique classique, dominée par les lois de Newton, commençait à montrer ses limites face à de nouvelles découvertes, comme les rayons X et la radioactivité. Ces avancées ont ouvert la voie à des théories plus complexes, qui allaient être développées par des esprits comme Einstein.

Les Premières Années d'Albert Einstein

Enfance et Éducation

Albert Einstein a montré un intérêt précoce pour les sciences et les mathématiques, bien qu'il ait eu des difficultés avec l'enseignement traditionnel. Après des études en Suisse, il a obtenu un diplôme de l'École polytechnique fédérale de Zurich en 1900.

Les Années à l'Office des Brevets

Après ses études, Einstein a travaillé à l'Office des brevets de Berne. C'est pendant cette période qu'il a développé certaines de ses idées les plus révolutionnaires, publiant quatre articles majeurs en 1905, souvent appelés "l'année miraculeuse".

Les Contributions Scientifiques d'Einstein

La Théorie de la Relativité Restreinte

En 1905, Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte, qui a redéfini les concepts de temps et d'espace. Cette théorie a introduit l'idée que le temps et l'espace sont relatifs et interconnectés, bouleversant les notions établies par Newton.

La Théorie de la Relativité Générale

En 1915, Einstein a présenté sa théorie de la relativité générale, qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Cette théorie a été confirmée par l'observation de l'éclipse solaire de 1919, propulsant Einstein au rang de célébrité mondiale.

E=mc² et la Mécanique Quantique

L'équation E=mc², issue de la relativité restreinte, est devenue l'une des formules les plus célèbres de l'histoire. Elle exprime l'équivalence entre la masse et l'énergie, ouvrant la voie à des applications comme l'énergie nucléaire. Einstein a également contribué à la mécanique quantique, bien qu'il ait été critique envers certaines de ses interprétations.

L'Héritage d'Albert Einstein

Influence sur la Science et la Technologie

Les travaux d'Einstein ont eu un impact profond sur la physique moderne, influençant des domaines comme la cosmologie, la physique des particules et la technologie. Ses théories ont permis des avancées comme le GPS et les centrales nucléaires.

Engagement Humaniste et Politique

Einstein était également connu pour ses positions humanistes et pacifistes. Il a fui l'Allemagne nazie en 1933 et s'est installé aux États-Unis, où il a continué à militer pour les droits civils et contre les armes nucléaires.

Un Génie pour l'Éternité

La naissance d'Albert Einstein le 14 mars 1879 a marqué le début d'une vie dédiée à la quête de la connaissance. Ses découvertes ont non seulement transformé la science, mais ont également changé notre vision de l'univers. Aujourd'hui, Einstein reste une figure emblématique, un symbole de curiosité, de créativité et de persévérance.

Le 5 mars 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire du XXe siècle avec la mort de Joseph Staline, l'une des figures les plus controversées et influentes de l'époque moderne. Dirigeant de l'Union soviétique pendant près de trois décennies, Staline a laissé un héritage complexe, mêlant industrialisation rapide, victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et répression politique massive. Sa disparition a ouvert une nouvelle ère pour l'URSS et le monde entier, suscitant des questions sur l'avenir du communisme et les relations internationales.

Contexte Historique : L'URSS sous Staline

L'Ascension au Pouvoir

Joseph Staline, de son vrai nom Iossif Vissarionovitch Djougachvili, est né en 1878 en Géorgie. Après la révolution bolchevique de 1917, il a progressivement consolidé son pouvoir, éliminant ses rivaux politiques pour devenir le dirigeant incontesté de l'Union soviétique à la fin des années 1920. Sous son règne, l'URSS a connu des transformations radicales, notamment à travers les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l'agriculture.

Les Répressions et le Culte de la Personnalité

Staline a instauré un régime autoritaire caractérisé par une surveillance omniprésente, des purges politiques et des exécutions massives. Le Goulag, système de camps de travail forcé, est devenu un symbole de la terreur stalinienne. Parallèlement, un culte de la personnalité a été construit autour de lui, le présentant comme le "petit père des peuples" et le garant de la révolution socialiste.

Les Circonstances de la Mort de Staline

Derniers Jours et Détérioration de la Santé de Staline

Au début des années 1950, la santé de Staline a commencé à décliner. Souffrant d'hypertension et d'autres problèmes médicaux, il a progressivement réduit ses apparitions publiques. Le 1er mars 1953, il a été retrouvé inconscient dans sa datcha à Kountsevo, près de Moscou, après avoir probablement subi une attaque cérébrale. Malgré les soins prodigués par ses médecins, il est décédé quatre jours plus tard.

Les Théories du Complot

La mort de Staline a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains historiens et chercheurs ont suggéré qu'il aurait pu être empoisonné par des membres de son entourage, craignant une nouvelle vague de purges. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer cette thèse.

Les Conséquences de la Mort de Staline

La Lutte pour le Pouvoir

Après la mort de Staline, une lutte pour le pouvoir a éclaté au sein du Parti communiste. Des figures comme Nikita Khrouchtchev, Lavrenti Beria et Gueorgui Malenkov se sont disputées la succession. Khrouchtchev finira par s'imposer et entamera un processus de "déstalinisation" à la fin des années 1950.

Impact sur l'URSS et le Monde

La disparition de Staline a marqué la fin d'une ère de terreur en Union soviétique et a ouvert la voie à des réformes politiques et économiques. Sur le plan international, elle a contribué à un relâchement temporaire des tensions de la Guerre froide, bien que les rivalités entre les blocs est et ouest aient persisté.

L'Héritage de Staline

La mort de Joseph Staline en 1953 a été un événement charnière qui a profondément influencé le cours de l'histoire. Son règne, marqué par des réalisations industrielles et des atrocités massives, reste un sujet de débat et d'analyse. Aujourd'hui, Staline incarne à la fois les promesses et les dangers des régimes autoritaires, rappelant l'importance de la vigilance démocratique et du respect des droits humains.

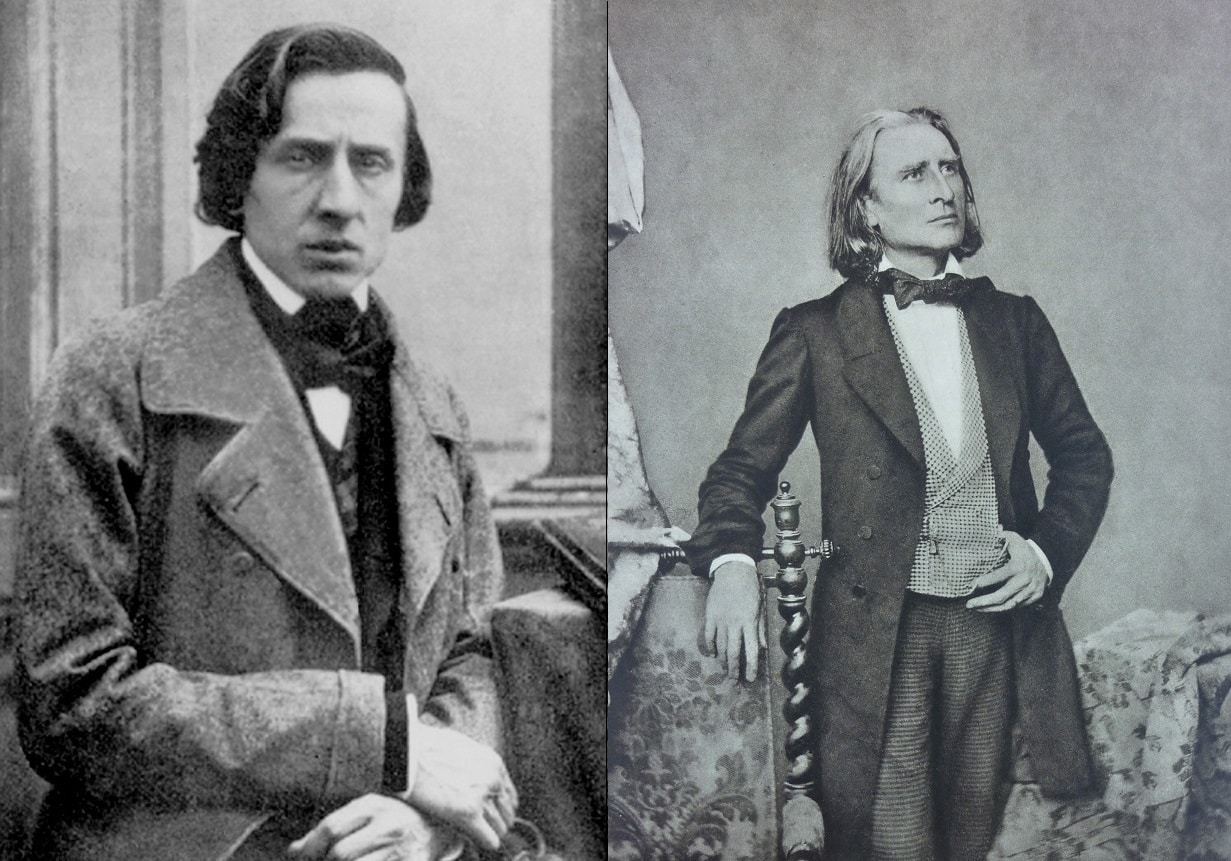

Le 1er mars 1810 (ou le 22 février selon certaines sources), à Żelazowa Wola, près de Varsovie, naît Frédéric Chopin, l'un des plus grands compositeurs et pianistes de l'histoire de la musique. Artiste romantique par excellence, Chopin a révolutionné la musique pour piano, créant des œuvres d'une beauté intemporelle. Cet article explore sa vie, ses compositions majeures et son héritage musical.

Les débuts de Chopin : Un prodige polonais

Une enfance musicale

Frédéric Chopin montre très tôt des talents exceptionnels pour la musique. Enfant prodige, il donne son premier concert public à l'âge de huit ans et compose ses premières œuvres dès son adolescence. Son éducation musicale à Varsovie, sous la direction de professeurs renommés, forge son style unique.

Les influences polonaises

La musique de Chopin est profondément influencée par ses racines polonaises. Les rythmes et mélodies des danses traditionnelles, comme la mazurka et la polonaise, imprègnent ses compositions, lui conférant une identité nationale distincte.

L'installation à Paris : La consécration d'un génie

Le départ de Pologne

En 1830, Chopin quitte la Pologne pour Vienne, puis s'installe à Paris en 1831. Ce départ coïncide avec l'insurrection de novembre 1830 en Pologne, un événement qui le marque profondément et inspire certaines de ses œuvres les plus émouvantes.

La vie parisienne

À Paris, Chopin s'impose rapidement comme une figure centrale de la scène musicale et artistique. Il fréquente des personnalités comme Franz Liszt, Hector Berlioz et Eugène Delacroix, et devient un professeur de piano très recherché. Sa relation tumultueuse avec l'écrivaine George Sand influence également sa vie et son œuvre.

Les œuvres majeures : Un héritage musical inestimable

Les nocturnes

Les nocturnes de Chopin, avec leurs mélodies lyriques et leurs harmonies riches, sont parmi ses compositions les plus célèbres. Ils incarnent l'essence du romantisme, mêlant passion et mélancolie.

Les études

Les études de Chopin, comme l'Étude révolutionnaire (Op. 10, n° 12), allient virtuosité technique et profondeur expressive. Elles sont devenues des pièces incontournables du répertoire pianistique.

Les ballades et scherzos

Les ballades et scherzos de Chopin explorent des émotions complexes et des structures narratives, reflétant son génie créatif. La Ballade n° 1 en sol mineur est particulièrement admirée pour son intensité dramatique.

La maladie et les dernières années : Une fin prématurée

Une santé fragile

Tout au long de sa vie, Chopin souffre de problèmes de santé, probablement dus à la tuberculose. Sa condition se détériore dans les années 1840, affectant sa capacité à composer et à se produire en public.

La mort à Paris

Frédéric Chopin s'éteint le 17 octobre 1849 à Paris, à l'âge de 39 ans. Ses funérailles, à l'église de la Madeleine, rassemblent une foule nombreuse, témoignant de l'immense estime dans laquelle il était tenu.

L'héritage de Chopin : Un génie intemporel

Une influence mondiale

Chopin est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands compositeurs de musique pour piano. Ses œuvres continuent d'être interprétées et enregistrées par les plus grands pianistes, et son influence s'étend bien au-delà de la musique classique.

Un symbole du romantisme

Chopin incarne l'esprit du romantisme, avec son exaltation des émotions, son amour de la nature et sa quête de l'idéal. Sa musique, à la fois intime et universelle, touche les auditeurs du monde entier.

Le Génie Romantique qui a Réinventé le Piano

La naissance de Frédéric Chopin en 1810 a donné au monde un génie musical dont l'œuvre continue de captiver et d'inspirer. À travers ses compositions pour piano, Chopin a su exprimer les nuances les plus subtiles de l'âme humaine, laissant un héritage qui transcende les époques et les frontières. Il reste, à juste titre, le "poète du piano".

Le 28 février 1869, la France perd l'une de ses figures littéraires et politiques les plus emblématiques du XIXe siècle : Alphonse de Lamartine. Poète, écrivain, historien et homme d'État, Lamartine a marqué son époque par son talent littéraire et son engagement en faveur de la démocratie. Cet article retrace sa vie, ses œuvres majeures et son héritage durable.

Les débuts de Lamartine : Une jeunesse romantique

Une éducation aristocratique

Né le 21 octobre 1790 à Mâcon, Alphonse de Lamartine grandit dans une famille de la petite noblesse. Il reçoit une éducation classique, marquée par la lecture des grands auteurs et un amour précoce pour la nature, qui influencera profondément son œuvre.

Les premiers pas en littérature

Lamartine publie son premier recueil de poèmes, Méditations poétiques, en 1820. Ce recueil, qui inclut des poèmes comme Le Lac, rencontre un succès immédiat et est considéré comme l'un des textes fondateurs du romantisme français. Son style lyrique et émouvant séduit les lecteurs et établit sa réputation.

Lamartine, l'homme politique : Un idéaliste engagé

Une carrière politique tumultueuse

En plus de son talent littéraire, Lamartine s'engage en politique. Élu député en 1833, il défend des idées libérales et humanistes. Il joue un rôle clé pendant la révolution de 1848, où il contribue à l'établissement de la Deuxième République.

La présidence du gouvernement provisoire

En février 1848, Lamartine devient l'une des figures de proue du gouvernement provisoire. Il prononce des discours passionnés pour éviter la guerre civile et défend l'abolition de l'esclavage et l'instauration du suffrage universel. Cependant, son influence décline après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence.

Les œuvres majeures : Un héritage littéraire inestimable

Poésie et prose

Lamartine est l'auteur de nombreux chefs-d'œuvre, dont Les Harmonies poétiques et religieuses (1830) et Jocelyn (1836). Ses écrits, empreints de spiritualité et de mélancolie, explorent des thèmes universels comme l'amour, la nature et la mort.

Histoire et voyages

En plus de la poésie, Lamartine s'intéresse à l'histoire et aux récits de voyage. Son ouvrage Histoire des Girondins (1847) est une fresque historique qui retrace la Révolution française et influence les idées politiques de son époque.

Les dernières années : Une fin de vie modeste

Des difficultés financières

Malgré son succès littéraire et politique, Lamartine connaît des difficultés financières à la fin de sa vie. Pour subvenir à ses besoins, il écrit des ouvrages alimentaires et donne des conférences, mais ces efforts ne suffisent pas à rétablir sa situation.

La mort d'un visionnaire

Alphonse de Lamartine s'éteint le 28 février 1869 à Paris, dans une relative indifférence. Pourtant, son héritage littéraire et politique continue d'inspirer les générations suivantes.

L'héritage de Lamartine : Un romantique humaniste

Une influence littéraire durable

Lamartine est considéré comme l'un des pères du romantisme français. Son style poétique, caractérisé par son lyrisme et son émotion, a influencé de nombreux écrivains, de Victor Hugo à Charles Baudelaire.

Un défenseur des libertés

En politique, Lamartine reste une figure de l'idéalisme et de la défense des droits de l'homme. Son engagement pour la démocratie et la justice sociale résonne encore aujourd'hui.

L'Âme Romantique de la France

La disparition d'Alphonse de Lamartine en 1869 marque la fin d'une époque, mais son œuvre et ses idées continuent de vivre. Poète romantique et homme politique visionnaire, Lamartine a su allier l'art et l'engagement, laissant derrière lui un héritage riche et inspirant. Son nom reste synonyme de beauté littéraire et de quête de liberté.

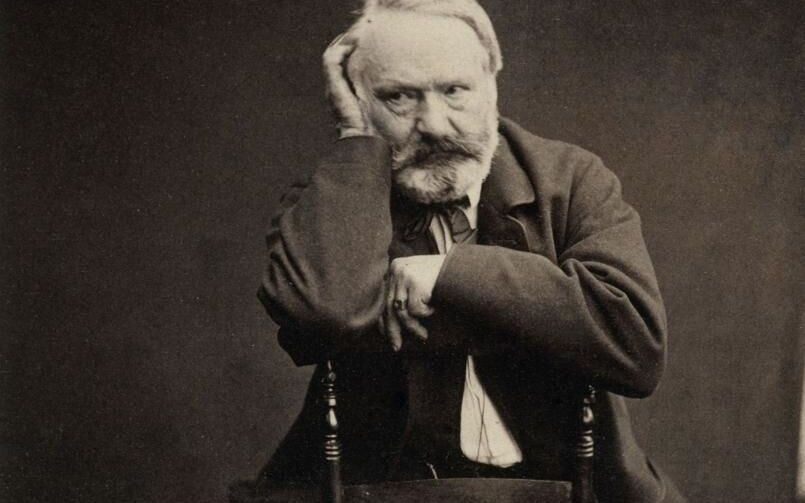

Le 26 février 1802 marque la naissance de l'un des plus grands écrivains de la littérature française : Victor Hugo. Poète, romancier, dramaturge et homme politique, Hugo a laissé une empreinte indélébile sur la culture mondiale. Cet article retrace sa vie, ses œuvres majeures et son engagement politique, tout en explorant l'héritage qu'il a légué aux générations futures.

Les débuts de Victor Hugo : Une enfance marquée par les voyages

Une famille aux origines contrastées

Victor Hugo est né à Besançon, dans l'est de la France, fils de Joseph Hugo, un général de Napoléon, et de Sophie Trébuchet, une royaliste fervente. Ces divergences politiques au sein de sa famille ont influencé sa vision du monde et ses idées.

Une jeunesse itinérante

En raison de la carrière militaire de son père, Victor Hugo a passé une partie de son enfance à voyager à travers l'Europe, notamment en Italie et en Espagne. Ces expériences ont nourri son imagination et enrichi sa compréhension des différentes cultures.

L'ascension littéraire : De la poésie aux chefs-d'œuvre romanesques

Les premiers succès

Victor Hugo a montré très tôt un talent exceptionnel pour l'écriture. À seulement 20 ans, il publie son premier recueil de poèmes, Odes et Ballades, qui lui vaut une reconnaissance immédiate. En 1827, sa pièce Cromwell et sa préface deviennent un manifeste du mouvement romantique en France.

Les œuvres majeures

Hugo est surtout connu pour ses romans monumentaux, tels que Notre-Dame de Paris (1831) et Les Misérables (1862). Ces œuvres, qui mêlent profondeur psychologique, critique sociale et descriptions épiques, ont marqué l'histoire de la littérature et continuent d'inspirer des adaptations cinématographiques et théâtrales.

Victor Hugo et l'engagement politique : Un défenseur des libertés

De la monarchie à la république

Initialement proche de la monarchie, Victor Hugo a évolué vers des idées républicaines et démocratiques. Son exil en 1851, après le coup d'État de Napoléon III, est un tournant décisif. Depuis Guernesey, il dénonce le régime autoritaire et plaide pour la justice sociale.

Un humaniste engagé

Hugo a utilisé sa plume pour défendre les opprimés et dénoncer les inégalités. Dans Les Misérables, il met en lumière la misère des classes populaires et critique les institutions qui perpétuent l'injustice. Son discours contre la peine de mort et son plaidoyer pour l'éducation universelle témoignent de son humanisme.

L'héritage de Victor Hugo : Une influence intemporelle

Un monument de la littérature mondiale

Victor Hugo est considéré comme l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, a influencé des générations d'artistes, d'écrivains et de penseurs. Son style lyrique et sa capacité à capturer l'essence de l'âme humaine restent inégalés.

Commémorations et hommages

Aujourd'hui, Victor Hugo est célébré à travers le monde. Sa maison à Paris, place des Vosges, est un musée dédié à sa vie et à son œuvre. De nombreuses rues, écoles et institutions portent son nom, témoignant de son impact durable sur la société.

L'Éclat d'une Étoile Littéraire et Humaniste

La naissance de Victor Hugo en 1802 a donné au monde un génie littéraire dont l'influence dépasse les frontières et les époques. À travers ses écrits et son engagement, il a défendu les valeurs de liberté, de justice et d'humanité. Victor Hugo reste une figure incontournable, dont l'héritage continue d'éclairer et d'inspirer.

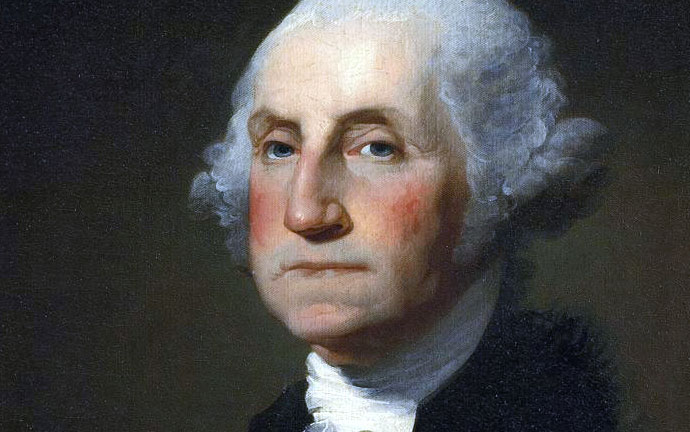

L'année 1732 marque un tournant dans l'histoire des États-Unis avec la naissance de George Washington, une figure emblématique qui allait devenir le premier président du pays. Cet article explore les débuts de sa vie, son ascension politique, et son héritage durable. Découvrez comment cet homme a façonné une nation et pourquoi il reste une icône incontournable de l'histoire américaine.

Les débuts de George Washington : Une enfance modeste

Une famille de planteurs

George Washington est né le 22 février 1732 à Pope's Creek, en Virginie. Issu d'une famille de planteurs, il grandit dans un environnement rural où les valeurs du travail et de la discipline étaient primordiales. Son père, Augustine Washington, était un propriétaire terrien respecté, tandis que sa mère, Mary Ball Washington, veillait à son éducation après la mort prématurée de son père.

Une éducation autodidacte

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Washington n'a pas fréquenté l'université. Il a plutôt acquis ses connaissances par lui-même, se formant en mathématiques, en géographie et en histoire. Cette éducation informelle a forgé son caractère et lui a permis de développer des compétences pratiques qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

L'ascension d'un leader : De l'armée à la politique

Les premières expériences militaires

La carrière militaire de George Washington a commencé tôt. À seulement 21 ans, il a été nommé officier dans la milice de Virginie. Ses expériences lors de la guerre franco-indienne (1754-1763) ont révélé ses talents de stratège et de leader, bien que ses premières campagnes aient été marquées par des défaites et des leçons difficiles.

Un rôle clé dans la Révolution américaine

Washington est surtout connu pour son rôle central dans la guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1783). Nommé commandant en chef de l'Armée continentale en 1775, il a mené les troupes américaines à la victoire contre les forces britanniques. Sa persévérance, malgré les conditions extrêmement difficiles, a été un facteur décisif dans la réussite de la révolution.

Le premier président des États-Unis : Un héritage durable

La présidence et la création d'une nation

En 1789, George Washington est élu premier président des États-Unis. Son leadership a été crucial pour établir les fondements du gouvernement fédéral et pour instaurer des traditions politiques qui perdurent encore aujourd'hui. Il a notamment mis en place un cabinet présidentiel et a veillé à ce que le pouvoir exécutif reste équilibré face aux autres branches du gouvernement.

Un retrait volontaire du pouvoir

Après deux mandats, Washington a choisi de ne pas se représenter, établissant ainsi un précédent pour la limitation du pouvoir présidentiel. Son discours d'adieu en 1796 reste un texte fondateur, mettant en garde contre les divisions partisanes et les alliances étrangères trop étroites.

L'héritage de George Washington : Une icône intemporelle

Un symbole d'unité et de leadership

George Washington est souvent surnommé le "Père de la Nation" en raison de son rôle central dans la création des États-Unis. Son leadership, son intégrité et sa vision ont laissé une marque indélébile sur l'histoire américaine.

Des monuments et des hommages

Aujourd'hui, de nombreux monuments, dont le célèbre Washington Monument à Washington, D.C., rendent hommage à sa mémoire. Son visage orne également le billet d'un dollar et la pièce de 25 cents, symbolisant son importance dans la culture américaine.

L'Architecte de l'Indépendance Américaine

La naissance de George Washington en 1732 a marqué le début d'une vie extraordinaire qui a profondément influencé le cours de l'histoire. De ses humbles débuts en Virginie à son rôle de premier président des États-Unis, Washington incarne les valeurs de courage, de persévérance et de dévouement à la nation. Son héritage continue d'inspirer des générations, rappelant l'importance du leadership et de l'unité dans la construction d'une nation.

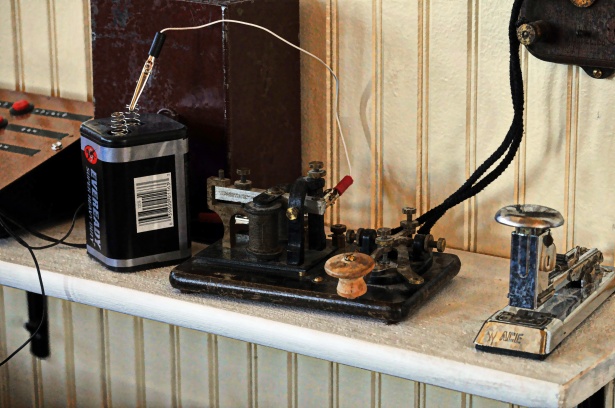

En 1838, Samuel Morse, un inventeur et artiste américain, présente une innovation qui va bouleverser le monde des communications : le télégraphe électrique. Cette invention marque le début d'une nouvelle ère, où les messages peuvent être transmis instantanément sur de longues distances. Cet article retrace l'histoire de cette invention révolutionnaire, son fonctionnement, et son impact sur la société du XIXe siècle.

Les Origines de l'Invention

Samuel Morse, un inventeur visionnaire

Samuel Morse, initialement connu pour ses talents artistiques, s'est tourné vers l'invention après avoir été confronté aux limites des communications de l'époque. Inspiré par les découvertes en électricité, il a commencé à travailler sur un système de transmission de messages à distance.

Le contexte technologique

Dans les années 1830, les communications dépendaient principalement des messagers à cheval, des pigeons voyageurs ou des systèmes optiques comme les sémaphores. Ces méthodes étaient lentes et peu fiables, surtout sur de longues distances. Morse a vu l'opportunité d'utiliser l'électricité pour surmonter ces limitations.

Le Fonctionnement du Télégraphe Électrique

Le système Morse

Le télégraphe de Morse repose sur un système simple mais ingénieux : un émetteur, un récepteur, et un code. L'émetteur envoie des impulsions électriques via un fil, qui sont interprétées par le récepteur sous forme de points et de traits, selon le code Morse.

Le code Morse

Le code Morse, développé par Morse et son assistant Alfred Vail, est un système de représentation des lettres et des chiffres par des séquences de points et de traits. Ce code permet de transmettre des messages complexes de manière efficace, même sur des lignes télégraphiques longues et imparfaites.

La Présentation de 1838

La démonstration publique

En 1838, Morse présente son télégraphe électrique lors d'une démonstration publique. Il réussit à transmettre un message sur une distance de plusieurs kilomètres, captivant l'audience et attirant l'attention des investisseurs et des gouvernements.

Les réactions

La présentation du télégraphe a suscité un mélange d'émerveillement et de scepticisme. Certains ont vu le potentiel révolutionnaire de l'invention, tandis que d'autres doutaient de sa viabilité à grande échelle.

L'Impact du Télégraphe Électrique

Révolution des communications

Le télégraphe électrique a radicalement transformé les communications, permettant des échanges rapides et fiables sur de longues distances. Il a été rapidement adopté par les entreprises, les gouvernements, et les médias, changeant la façon dont les informations étaient diffusées.

Influence sur la société

L'invention de Morse a eu un impact profond sur la société du XIXe siècle. Elle a facilité le commerce, renforcé les liens entre les régions éloignées, et joué un rôle crucial dans des événements historiques comme la guerre de Sécession américaine.

L'Héritage de Samuel Morse

Reconnaissance et honneurs

Samuel Morse a été largement reconnu pour son invention, recevant des honneurs et des récompenses de son vivant. Son télégraphe a posé les bases des technologies de communication modernes, y compris le téléphone et l'internet.

Le code Morse aujourd'hui

Bien que le télégraphe électrique ait été largement remplacé par des technologies plus avancées, le code Morse reste utilisé dans certains contextes, comme la communication maritime et aérienne, et par les radioamateurs.

Un tournant dans l'histoire des communications

La présentation du télégraphe électrique par Samuel Morse en 1838 a marqué un tournant dans l'histoire des communications. Cette invention a non seulement révolutionné la manière dont les informations étaient transmises, mais elle a aussi ouvert la voie à des innovations futures. L'héritage de Morse continue d'influencer notre monde connecté, rappelant l'importance de la créativité et de l'ingéniosité dans le progrès technologique.

Georges Bernanos est l'un des auteurs français les plus marquants du XXe siècle. Né en 1888, il se distingue par une œuvre littéraire engagée, explorant la spiritualité, le mal et les conflits intérieurs de l'être humain. Son regard critique sur la société et son engagement politique en font une figure incontournable de la littérature française.

Une Enfance et une Formation Intellectuelle

Georges Bernanos voit le jour le 20 février 1888 à Paris, dans une famille catholique. Il passe une partie de son enfance à Fressin, un village du Pas-de-Calais, cadre qui influencera profondément son imaginaire.

Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la littérature et la philosophie. Il suit des études de lettres et de droit à l'Institut Catholique de Paris, où il s'imprègne des grandes idées qui nourriront ses œuvres futures.

Un Homme de Lettres et de Combat

Bernanos ne se contente pas d'être un simple écrivain. Il s'engage activement dans la vie politique et sociale de son temps.

La Grande Guerre : Une Expérience Fondatrice

Mobilisé en 1914, il combat sur le front et est blessé à plusieurs reprises. Cette expérience douloureuse renforce sa vision pessimiste du monde et nourrit son inspiration littéraire.

L'Engagement Littéraire

Son premier roman, Sous le soleil de Satan (1926), remporte un immense succès et impose son style unique. Il y explore les thèmes de la grâce et du mal, préfigurant les grandes questions de son œuvre.

D'autres écrits comme Journal d'un curé de campagne (1936) confirment son talent. Il y dépeint avec une rare intensité la quête spirituelle d'un prêtre confronté à la solitude et au doute.

Un Observateur Lucide et un Esprit Libre

Bernanos ne se contente pas d'écrire des romans. Il prend position sur les grands enjeux de son époque.

Le Refus du Fascisme et de la Collaboration

Profondément opposé au franquisme, il dénonce dans Les Grands Cimetières sous la lune (1938) les exactions commises pendant la guerre d'Espagne. Son courage politique se manifeste également durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'exile au Brésil pour critiquer la collaboration et le régime de Vichy.

Une Fin de Vie Marquée par la Désobéissance

Revenu en France après la guerre, il continue de défendre avec vigueur ses idées. Il s'oppose à la modernité technocratique et rédige des essais percutants jusqu'à sa mort en 1948.

Une voix singulière de la littérature française

Georges Bernanos demeure une voix singulière de la littérature française. Son œuvre, marquée par un profond questionnement spirituel et moral, continue d'influencer de nombreux auteurs et penseurs. Figure de résistance et d'engagement, il laisse un héritage puissant, appelant à une réflexion permanente sur le bien, le mal et la liberté de conscience.

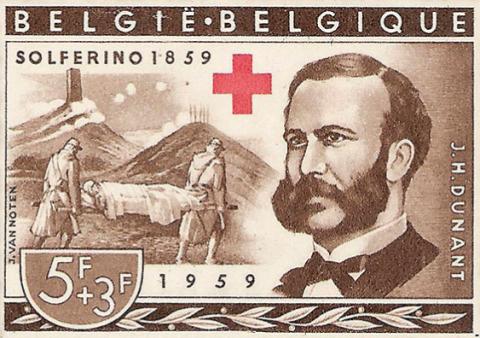

L’année 1863 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’humanitaire avec la fondation de la Croix-Rouge Internationale par Henry Dunant. Inspiré par les horreurs de la bataille de Solférino en 1859, Dunant a consacré sa vie à créer une organisation capable de venir en aide aux victimes de conflits armés, sans distinction de nationalité ou de statut. Cet article explore les origines de la Croix-Rouge, le rôle visionnaire de Dunant et l’impact durable de cette initiative sur le monde.

Les Origines de la Croix-Rouge

La création de la Croix-Rouge est étroitement liée à l’expérience traumatisante vécue par Henry Dunant lors de la bataille de Solférino. Ce conflit, qui opposa les armées française et autrichienne en 1859, fit des milliers de morts et de blessés, laissés sans soins appropriés.

Le Choc de Solférino

Dunant, témoin direct des souffrances des soldats, fut profondément marqué par le manque d’organisation des secours. Il décida alors de prendre des notes et de publier Un Souvenir de Solférino, un ouvrage poignant qui décrivait les horreurs de la guerre et appelait à la création d’une organisation neutre pour secourir les blessés.

Une Idée qui Fait son Chemin

Le livre de Dunant suscita un vif émoi dans toute l’Europe. Des personnalités influentes, comme le juriste Gustave Moynier, furent convaincues de la nécessité d’agir. Ensemble, ils posèrent les bases de ce qui allait devenir la Croix-Rouge Internationale.

La Fondation de la Croix-Rouge en 1863

Le 17 février 1863, un comité international se réunit à Genève pour concrétiser l’idée de Dunant. Cette réunion marqua la naissance officielle de la Croix-Rouge, une organisation destinée à secourir les victimes de guerre de manière neutre et impartiale.

Les Principes Fondateurs

La Croix-Rouge fut établie sur des principes fondamentaux : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. Ces valeurs guident encore aujourd’hui l’action de l’organisation à travers le monde.

Le Rôle d’Henry Dunant

Bien que Dunant ait été l’initiateur du projet, il ne joua pas un rôle central dans la gestion quotidienne de l’organisation. Malgré cela, sa vision et son engagement furent essentiels pour donner naissance à cette institution humanitaire.

L’Expansion et l’Impact de la Croix-Rouge

Dès ses débuts, la Croix-Rouge connut un succès retentissant. Des sociétés nationales furent rapidement créées dans plusieurs pays, et l’organisation joua un rôle crucial lors de conflits majeurs.

Les Premières Missions

La Croix-Rouge intervint pour la première fois lors de la guerre franco-prussienne de 1870, prouvant son utilité sur le terrain. Son action permit de sauver des milliers de vies et de soulager les souffrances des blessés.

Une Reconnaissance Internationale

En 1864, la première Convention de Genève fut adoptée, officialisant la protection des blessés et du personnel médical en temps de guerre. Cette convention, inspirée par les idées de Dunant, marqua un progrès majeur dans le droit international humanitaire.

L’Héritage d’Henry Dunant

Henry Dunant, bien qu’ayant connu des difficultés personnelles et financières après la création de la Croix-Rouge, fut honoré pour son travail visionnaire. En 1901, il reçut le premier Prix Nobel de la Paix, reconnaissant ainsi son immense contribution à l’humanité.

Une Vie Tourmentée

Malgré son succès, Dunant vécut des années difficiles, marquées par la pauvreté et l’isolement. Ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’il retrouva une certaine reconnaissance.

Un Héritage Durable

Aujourd’hui, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge forment le plus grand réseau humanitaire au monde. L’œuvre de Dunant continue d’inspirer des millions de bénévoles et de professionnels engagés dans l’aide aux plus vulnérables.

Conclusion

La fondation de la Croix-Rouge en 1863 par Henry Dunant représente une avancée majeure dans l’histoire de l’humanitaire. Grâce à sa vision et à son engagement, des millions de vies ont été sauvées, et les principes de neutralité et d’impartialité ont été ancrés dans le droit international. L’héritage de Dunant perdure, rappelant que même dans les moments les plus sombres, l’humanité peut faire preuve de compassion et de solidarité.

Le 16 février 1899, la France est secouée par une nouvelle inattendue : la mort du président Félix Faure. Son décès, survenu dans des circonstances dramatiques et entouré de rumeurs, marque la fin d’un mandat présidentiel mouvementé et laisse une trace durable dans l’histoire politique française. Cet article retrace les événements entourant sa mort, son héritage politique et les légendes qui ont émergé de cette tragédie.

Félix Faure, un Parcours Politique Ascendant

Les Débuts de Félix Faure

Né en 1841 à Paris, Félix Faure est issu d’une famille modeste. Après une carrière réussie dans le commerce, il se lance en politique et gravit rapidement les échelons. Élu député en 1881, il occupe plusieurs postes ministériels avant d’être élu président de la République en 1895.

Un Mandat Présidentiel Marqué par les Controverses

Le mandat de Félix Faure est marqué par des événements majeurs, notamment l’affaire Dreyfus, qui divise profondément la France. Faure, opposé à la révision du procès de Dreyfus, incarne une position conservatrice et nationaliste. Son règne est également marqué par des efforts pour renforcer les alliances internationales, notamment avec la Russie.

Les Circonstances de sa Mort

Une Fin Brutale et Mystérieuse

Le 16 février 1899, Félix Faure reçoit sa maîtresse, Marguerite Steinheil, dans son bureau de l’Élysée. Peu après, il est victime d’un malaise et décède quelques heures plus tard. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais les rumeurs d’une mort liée à une activité intime se répandent rapidement, alimentant les commérages.

Les Réactions du Public et de la Presse

La mort de Félix Faure provoque une onde de choc dans toute la France. La presse s’empare de l’affaire, mêlant faits et spéculations. Les détails intimes de sa mort deviennent un sujet de fascination et de moquerie, éclipsant parfois ses réalisations politiques.

Les Conséquences Politiques de sa Mort

Une Succession Rapide

Après la mort de Faure, Émile Loubet est élu président de la République. Cette transition marque un tournant dans l’affaire Dreyfus, car Loubet est favorable à une révision du procès. La mort de Faure a donc indirectement influencé le cours de cette affaire historique.

L’Impact sur l’Image de la Présidence

La mort de Félix Faure, entourée de scandale, a temporairement terni l’image de la présidence française. Cependant, elle a également mis en lumière les tensions politiques et sociales de l’époque, notamment les divisions causées par l’affaire Dreyfus.

L’Héritage de Félix Faure

Un Président Oublié ?

Malgré les controverses, Félix Faure a laissé une marque dans l’histoire française. Ses efforts pour renforcer les alliances internationales et son rôle dans l’expansion coloniale de la France sont des aspects importants de son héritage. Cependant, sa mort spectaculaire a souvent éclipsé ces réalisations.

Les Légendes et les Mythes

La mort de Félix Faure a donné naissance à de nombreuses légendes, notamment l’expression « être mort comme Félix Faure », qui fait référence à une mort subite et embarrassante. Ces récits, bien que souvent exagérés, témoignent de l’impact culturel de cet événement.

Un Président dans l’Ombre du Scandale

La mort de Félix Faure en 1899 reste l’un des épisodes les plus mémorables de l’histoire politique française. Bien que son mandat ait été marqué par des controverses, sa fin tragique et mystérieuse a captivé l’imagination du public et laissé une trace durable dans la mémoire collective. Aujourd’hui, Félix Faure est autant rappelé pour ses réalisations que pour les circonstances dramatiques de sa mort.

Le 15 février 1564 marque la naissance de l’un des esprits les plus brillants de l’histoire : Galilée Galilei. Considéré comme le père de la science moderne, Galilée a révolutionné notre compréhension de l’univers grâce à ses découvertes en astronomie, en physique et en mathématiques. Cet article explore les débuts de sa vie, ses contributions scientifiques majeures et l’héritage durable qu’il a laissé derrière lui.

Les Premières Années de Galilée

Une Enfance en Toscane

Galilée naît à Pise, en Italie, dans une famille de musiciens et de lettrés. Son père, Vincenzo Galilei, est un musicien renommé et un théoricien de la musique, qui encourage son fils à développer une pensée critique et indépendante. Cette éducation jouera un rôle clé dans la formation de l’esprit scientifique de Galilée.

Les Études et les Premières Influences

Galilée étudie d’abord la médecine à l’Université de Pise, mais il se passionne rapidement pour les mathématiques et la physique. Il est influencé par les travaux des anciens, comme Aristote et Archimède, mais il commence déjà à remettre en question certaines de leurs idées, posant les bases de sa méthode scientifique.

Les Découvertes Scientifiques de Galilée

La Méthode Expérimentale

Galilée est souvent considéré comme le fondateur de la méthode scientifique moderne. Il insiste sur l’importance de l’observation, de l’expérimentation et des mathématiques pour comprendre les phénomènes naturels. Cette approche rompt avec la tradition médiévale, qui s’appuyait principalement sur les textes anciens.

Les Contributions à l’Astronomie

Grâce à l’invention du télescope, Galilée fait des découvertes majeures en astronomie. Il observe les montagnes et les cratères de la Lune, découvre les quatre plus grands satellites de Jupiter (appelés aujourd’hui les lunes galiléennes), et observe les phases de Vénus. Ces observations soutiennent la théorie héliocentrique de Copernic, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil.

Les Lois du Mouvement

Galilée pose également les bases de la mécanique classique. Ses études sur le mouvement des objets, notamment la chute des corps, contredisent les idées d’Aristote et ouvrent la voie aux travaux d’Isaac Newton. Il formule le principe d’inertie, qui sera plus tard intégré dans les lois de Newton.

Les Conflits avec l’Église

La Défense de l’Héliocentrisme

Les découvertes de Galilée, en particulier son soutien à la théorie héliocentrique, entrent en conflit avec les enseignements de l’Église catholique, qui défend le modèle géocentrique (la Terre au centre de l’univers). En 1616, l’Église déclare l’héliocentrisme « hérétique », et Galilée est contraint de se rétracter.

Le Procès de 1633

En 1633, Galilée est jugé par l’Inquisition pour avoir défendu l’héliocentrisme dans son ouvrage Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Il est condamné à la prison à vie, peine rapidement commuée en résidence surveillée. Malgré cela, il continue ses recherches jusqu’à sa mort en 1642.

L’Héritage de Galilée

Un Pionnier de la Science Moderne

Galilée est souvent appelé le « père de la science moderne » en raison de sa méthode expérimentale et de ses contributions à l’astronomie et à la physique. Ses travaux ont jeté les bases de la révolution scientifique du XVIIe siècle et ont influencé des générations de scientifiques, dont Isaac Newton et Albert Einstein.

La Réhabilitation de Galilée

En 1992, l’Église catholique a officiellement reconnu les erreurs commises lors du procès de Galilée, réhabilitant ainsi sa réputation. Cette reconnaissance symbolique souligne l’importance de son héritage et la nécessité de concilier science et foi.

L’Homme qui a Changé Notre Vision de l’Univers

La naissance de Galilée en 1564 marque le début d’une ère nouvelle pour la science. Grâce à ses découvertes révolutionnaires et à sa méthode scientifique rigoureuse, il a transformé notre compréhension de l’univers et ouvert la voie à des avancées majeures. Aujourd’hui, Galilée reste une figure emblématique, rappelant l’importance de la curiosité, de l’observation et du courage intellectuel.

Le 8 février 1828, dans la ville portuaire de Nantes, en France, naît un homme dont l’imagination allait révolutionner la littérature : Jules Verne. Considéré comme l’un des pères de la science-fiction, Verne a captivé des générations de lecteurs avec des récits d’aventures extraordinaires et des visions futuristes. Cet article retrace les débuts de sa vie, son parcours littéraire et l’héritage qu’il a laissé derrière lui.

Le Contexte de la Naissance de Jules Verne

Une Époque de Bouleversements Scientifiques et Technologiques

Les années 1820 sont marquées par des avancées scientifiques et industrielles majeures. La machine à vapeur, les débuts du chemin de fer et les explorations géographiques inspirent un sentiment d’optimisme et de curiosité. C’est dans ce climat d’innovation que Jules Verne grandit, développant une fascination précoce pour les voyages et les découvertes.

La Famille Verne : Un Environnement Propice à la Créativité

Issu d’une famille bourgeoise, Jules Verne est le fils d’un avoué prospère. Bien que son père souhaite qu’il suive une carrière juridique, Verne est attiré par les arts et la littérature. Sa mère, issue d’une famille de navigateurs, lui transmet un amour pour la mer et les récits d’aventures, qui influenceront profondément son œuvre.

Les Jeunes Années et la Formation de Jules Verne

Une Enfance Curieuse et Rêveuse

Jules Verne passe son enfance à Nantes, où il observe les navires arrivant et partant du port. Ces scènes nourrissent son imagination et inspirent ses futurs récits maritimes. Très tôt, il manifeste un goût pour l’écriture, composant des poèmes et des histoires courtes.

Les Études et les Premières Déceptions

Conformément aux souhaits de son père, Verne étudie le droit à Paris. Cependant, il se passionne davantage pour le théâtre et la littérature. Il fréquente les salons parisiens et se lie d’amitié avec des écrivains comme Alexandre Dumas, qui l’encourage à poursuivre sa vocation littéraire.

La Carrière Littéraire de Jules Verne

Les Débuts d’un Visionnaire

Jules Verne connaît son premier grand succès avec Cinq Semaines en ballon (1863), un roman qui marque le début de sa collaboration avec l’éditeur Pierre-Jules Hetzel. Cette alliance donne naissance à la série des Voyages Extraordinaires, qui comprend des œuvres célèbres comme Vingt Mille Lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et Voyage au centre de la Terre.

Un Précurseur de la Science-Fiction

Verne se distingue par sa capacité à mêler science et fiction. Ses récits, souvent basés sur des technologies émergentes ou des hypothèses scientifiques, anticipent des inventions comme les sous-marins, les avions et les voyages spatiaux. Son travail inspire non seulement des générations d’écrivains, mais aussi des scientifiques et des explorateurs.

L’Héritage de Jules Verne

Une Influence Mondiale

Jules Verne est l’un des auteurs les plus traduits au monde. Ses œuvres continuent d’être adaptées au cinéma, à la télévision et en bandes dessinées, témoignant de leur universalité et de leur intemporalité.

Un Homme en Avance sur Son Temps

Verne a su capturer l’esprit d’une époque tout en ouvrant des perspectives vers l’avenir. Ses récits, empreints d’optimisme et de curiosité, rappellent l’importance de l’exploration et de l’innovation. Aujourd’hui, il est célébré comme un visionnaire dont les idées ont transcendé les limites de son siècle.

Le Rêveur qui a Changé le Monde par les Mots

La naissance de Jules Verne en 1828 a marqué le début d’une aventure littéraire sans précédent. À travers ses romans, il a transporté ses lecteurs dans des mondes lointains et des futurs imaginés, tout en célébrant l’ingéniosité humaine. Son héritage demeure une source d’inspiration pour tous ceux qui rêvent de repousser les frontières du possible.

Le 4 février 1902 marque la naissance de Charles Lindbergh, un homme qui deviendra l’une des figures les plus emblématiques de l’aviation. Aventurier visionnaire, il entre dans l’histoire en réalisant la première traversée de l’Atlantique en solitaire et sans escale en 1927. Mais son parcours ne se limite pas à cet exploit : il fut aussi un acteur influent dans l’essor de l’aviation moderne et un personnage controversé par ses prises de position. Retour sur la vie de cet aviateur hors norme.

Les Premiers Pas d’un Passionné

Une Enfance Entre Terre et Air

Charles Lindbergh naît dans une famille aisée du Minnesota. Son père, homme politique, et sa mère, enseignante, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de rigueur et d’indépendance. Fasciné par les machines, il se tourne rapidement vers l’ingénierie et l’aviation, un domaine encore balbutiant à l’époque.

Ses Débuts Comme Pilote

Après des études inachevées en mécanique, Lindbergh choisit d’embrasser sa véritable passion : piloter. Il commence comme apprenti mécanicien avant de suivre une formation de vol. À force de persévérance, il devient pilote de l’US Army et se spécialise dans le transport du courrier aérien, un métier risqué mais exaltant.

1927 : La Conquête de l’Atlantique

Le Défi Fou du Prix Orteig

Depuis plusieurs années, le prix Orteig promet une récompense de 25 000 dollars au premier aviateur qui réussira un vol sans escale entre New York et Paris. Lindbergh décide de relever ce défi, bien que de nombreux pilotes expérimentés aient déjà échoué dans cette tentative.

Le Spirit of St. Louis : Un Avion Taillé pour l’Exploit

Lindbergh fait concevoir un avion spécialement adapté pour cette mission : le Spirit of St. Louis. Léger, doté d’un réservoir immense et sans pare-brise frontal pour gagner en aérodynamisme, l’appareil est optimisé pour la longue distance.

Un Vol Légendaire

Le 20 mai 1927, Lindbergh décolle de Roosevelt Field, à New York. Pendant 33 heures et 30 minutes, il survole l’Atlantique, seul face aux éléments. Il atterrit triomphalement au Bourget, à Paris, sous les acclamations d’une foule en délire. Son exploit fait de lui un héros mondial instantané.

Une Vie Marquée par la Gloire et la Controverse

Un Ambassadeur de l’Aviation

Après son exploit, Lindbergh devient un fervent défenseur du développement aéronautique. Il participe à l’essor de compagnies aériennes et milite pour l’utilisation de l’aviation commerciale.

L’Affaire du Kidnapping

Mais sa vie bascule en 1932 lorsqu’un drame frappe sa famille : son fils est enlevé et retrouvé mort. L’affaire bouleverse l’Amérique et devient l’un des premiers grands faits divers médiatisés du XXe siècle.

Un Personnage Controversé

Dans les années 1930, Lindbergh suscite la controverse en prônant l’isolationnisme américain face à la guerre en Europe et en recevant une médaille des mains d’Hitler. Son image en pâtit, mais il regagne en estime en servant dans l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale.

Un Héros de l'Aviation

Charles Lindbergh est bien plus qu’un simple aviateur. Héros de l’aviation, visionnaire et personnage controversé, il a marqué l’histoire par son audace et son engagement. Son exploit de 1927 reste l’un des moments les plus marquants de l’aviation moderne, prouvant que la détermination et l’innovation peuvent repousser les limites du possible.

Le 3 février 1468, Johannes Gutenberg, l’inventeur de l’imprimerie à caractères mobiles, s’éteint à Mayence, en Allemagne. Bien que peu reconnu de son vivant, Gutenberg a révolutionné le monde en permettant la diffusion massive des connaissances. Son invention a marqué le début de l’ère de l’information et a joué un rôle clé dans des mouvements majeurs comme la Renaissance et la Réforme. Cet article retrace la vie de Gutenberg, son invention révolutionnaire et son impact durable sur l’histoire de l’humanité.

La Vie de Johannes Gutenberg

Les Jeunes Années

Johannes Gutenberg est né vers 1400 à Mayence, dans une famille aisée de la bourgeoisie. Peu de détails sur sa jeunesse sont connus, mais il est probable qu’il ait reçu une éducation solide et qu’il se soit intéressé très tôt à l’orfèvrerie et à la métallurgie, des compétences qui lui seront essentielles plus tard.

Les Débuts de l’Invention

Dans les années 1430, Gutenberg s’installe à Strasbourg, où il commence à expérimenter des techniques de reproduction de textes. Il travaille en secret sur un projet visant à créer des caractères mobiles en métal, capables d’être réutilisés pour imprimer des livres de manière plus rapide et économique que les méthodes traditionnelles de copie manuscrite.

L’Invention de l’Imprimerie

La Presse à Caractères Mobiles

Vers 1450, Gutenberg retourne à Mayence et perfectionne son invention. Il met au point une presse mécanique utilisant des caractères mobiles en alliage de plomb, ainsi qu’une encre spéciale adaptée à l’impression. Cette innovation permet de produire des textes de manière rapide et uniforme.

La Bible de Gutenberg

Le chef-d’œuvre de Gutenberg est la Bible à 42 lignes, également connue sous le nom de Bible de Gutenberg, imprimée vers 1455. Cet ouvrage, considéré comme le premier livre imprimé en série en Europe, est une prouesse technique et artistique. Il marque le début de la révolution de l’imprimerie.

Les Défis et les Conflits

Malgré son génie, Gutenberg fait face à des difficultés financières et juridiques. Il est contraint de partager les droits de son invention avec son associé, Johann Fust, qui finit par le poursuivre en justice. Gutenberg meurt sans avoir profité pleinement des fruits de son travail.

L’Impact de l’Imprimerie

La Diffusion des Connaissances

L’invention de Gutenberg permet une diffusion massive des livres, rendant le savoir accessible à un public beaucoup plus large. Les idées circulent plus rapidement, favorisant des mouvements intellectuels comme la Renaissance et la Réforme.

La Standardisation des Langues

L’imprimerie contribue à la standardisation des langues européennes, en fixant l’orthographe et la grammaire. Elle joue également un rôle clé dans la préservation des textes anciens et la transmission du savoir.

Un Changement Sociétal

L’imprimerie transforme la société en permettant l’émergence d’une culture de masse. Les journaux, les pamphlets et les livres deviennent des outils de communication et de débat public, influençant la politique, la religion et les arts.

L’Héritage de Gutenberg

Une Reconnaissance Posthume

Bien que Gutenberg soit mort dans une relative obscurité, son invention est rapidement reconnue comme l’une des plus importantes de l’histoire. Aujourd’hui, il est célébré comme le père de l’imprimerie moderne.

L’Imprimerie dans le Monde Moderne

L’invention de Gutenberg a posé les bases de l’industrie de l’édition et a ouvert la voie à des innovations ultérieures, comme la presse rotative et l’impression numérique. Son impact se fait encore sentir à l’ère du numérique.

La Mémoire de Gutenberg

Des musées, des monuments et des prix portent le nom de Gutenberg, rendant hommage à son génie. Sa Bible est considérée comme l’un des livres les plus précieux au monde, et ses techniques d’impression continuent d’inspirer les imprimeurs et les designers.

L’Homme qui a Imprimé l’Histoire

Le décès de Johannes Gutenberg en 1468 marque la fin de la vie d’un inventeur visionnaire, mais le début d’une révolution qui a transformé le monde. Grâce à son invention de l’imprimerie à caractères mobiles, Gutenberg a permis la diffusion des connaissances, l’essor de la culture et la transformation des sociétés. Son héritage reste vivant, rappelant que les idées, une fois imprimées, ont le pouvoir de changer le monde.

Le 30 janvier 1948, l’Inde et le monde entier sont secoués par un événement tragique : l’assassinat de Mahatma Gandhi, figure emblématique de la non-violence et de la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Alors que le pays vient tout juste d’accéder à l’indépendance, la mort de Gandhi plonge la nation dans le deuil et soulève des questions profondes sur l’avenir de la paix et de l’unité en Inde. Cet article retrace les circonstances de cet assassinat, ses conséquences et l’héritage laissé par Gandhi.

Le Contexte Politique et Social en Inde

L’Indépendance de l’Inde et la Partition

En août 1947, l’Inde obtient son indépendance après des décennies de lutte contre la domination britannique. Cependant, cette indépendance s’accompagne de la partition du pays, donnant naissance à deux États distincts : l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Cette partition provoque des violences intercommunautaires massives, faisant des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.

Le Rôle de Gandhi dans la Période Post-Indépendance

Malgré l’indépendance, Gandhi continue de prôner la paix et l’unité entre les communautés hindoues et musulmanes. Il s’oppose fermement aux violences et entreprend des jeûnes pour apaiser les tensions. Cependant, ses positions en faveur des musulmans lui valent l’hostilité de certains extrémistes hindous.

L’Assassinat de Gandhi

Les Circonstances de l’Attentat

Le 30 janvier 1948, alors qu’il se rend à une prière publique à New Delhi, Gandhi est assassiné par Nathuram Godse, un nationaliste hindou radical. Godse, membre d’un groupe extrémiste, reproche à Gandhi sa tolérance envers les musulmans et sa politique de non-violence, qu’il considère comme une faiblesse.

Les Motivations de l’Assassin

Nathuram Godse et ses complices estiment que Gandhi a trahi la cause hindoue en soutenant la partition et en défendant les droits des musulmans. Pour eux, l’assassinat est un acte politique destiné à éliminer un obstacle à leur vision d’une Inde exclusivement hindoue.

Les Réactions à l’Assassinat

La mort de Gandhi provoque une onde de choc en Inde et dans le monde entier. Des millions de personnes pleurent la disparition de celui qu’ils appelaient affectueusement le « Mahatma » (la grande âme). Le gouvernement indien déclare un deuil national, et des funérailles grandioses sont organisées.

Les Conséquences de l’Assassinat de Ghandhi

L’Impact sur l’Unité Nationale

L’assassinat de Gandhi met en lumière les divisions profondes qui traversent la société indienne. Bien que sa mort renforce temporairement le sentiment d’unité, les tensions communautaires persistent et continuent de menacer la stabilité du pays.

Le Procès des Assassins

Nathuram Godse et son complice Narayan Apte sont jugés et condamnés à mort. Leur procès révèle l’existence d’un réseau d’extrémistes hindous déterminés à éliminer ceux qu’ils considèrent comme des traîtres à la cause nationale.

L’Héritage de Gandhi

Malgré sa mort, l’héritage de Gandhi reste vivant. Sa philosophie de la non-violence (ahimsa) et son engagement en faveur de la justice sociale continuent d’inspirer des mouvements pacifistes à travers le monde, notamment celui de Martin Luther King aux États-Unis et de Nelson Mandela en Afrique du Sud.

Un Apôtre de la Non-Violence

L’assassinat de Mahatma Gandhi le 30 janvier 1948 est une tragédie qui marque un tournant dans l’histoire de l’Inde. En éliminant l’apôtre de la non-violence, ses assassins ont tenté de faire taire une voix puissante pour la paix et l’unité. Pourtant, l’héritage de Gandhi perdure, rappelant au monde que la lutte pour la justice et la liberté ne peut se faire sans compassion et respect de l’humanité.

Le sacre de François Ier, qui eut lieu en la cathédrale de Reims, marque un tournant dans l’histoire de la monarchie française. À travers ce rite sacré, le jeune souverain s'inscrit dans la continuité des rois de France, légitimé par l’onction divine et le faste de la cérémonie. Ce moment clé, à la fois religieux et politique, illustre la puissance du pouvoir royal et son lien avec la tradition capétienne.

Un Roi, un Sacre, une Tradition

Une cérémonie incontournable pour les souverains de France

Depuis Pépin le Bref, le sacre est une étape essentielle pour tout roi de France. Il confère une légitimité supplémentaire au monarque en le plaçant sous la protection divine. François Ier, héritier des Valois, ne déroge pas à la règle et choisit Reims, sanctuaire de la monarchie, pour son couronnement.

Une symbolique politique et religieuse

Le sacre n’est pas seulement une cérémonie religieuse, il est aussi un instrument de pouvoir. En recevant l’onction sainte, François Ier affirme son autorité sur le royaume et renforce l’image d’une monarchie de droit divin. Ce rite, marqué par des prières et des serments, assoit sa souveraineté face aux nobles et au clergé.

Le Déroulement du Sacre de François Ier

Une mise en scène grandiose

Le 25 janvier 1515, la cathédrale de Reims est le théâtre d’un cérémonial fastueux. Le futur roi y pénètre vêtu d’un manteau fleurdelisé, accompagné des grands dignitaires du royaume. Les chants liturgiques résonnent, tandis que la Sainte Ampoule, précieuse relique utilisée depuis Clovis, est préparée pour l’onction.

L’Onction et le Couronnement

Au cours de la cérémonie, l’archevêque de Reims oint le roi avec l’huile sacrée sur différentes parties de son corps, symbolisant la grâce divine qui l’investit. François Ier prête ensuite serment sur les Évangiles avant de recevoir la couronne de Charlemagne, insigne du pouvoir suprême.

Les Conséquences et l’Héritage du Sacre

Un roi sacré, un règne affirmé

Dès son sacre, François Ier prend pleinement possession de son autorité. Son règne, marqué par l’ambition et l’essor de la Renaissance en France, débute sous les auspices du prestige et de la continuité monarchique.

Une cérémonie ancrée dans l’histoire

L’événement du sacre de François Ier s’inscrit dans la longue tradition des sacres royaux. Il rappelle l’importance de Reims en tant que ville des rois et souligne la sacralisation du pouvoir monarchique, qui perdurera jusqu’à la Révolution française.

Renaissance du Pouvoir Royal

Le sacre de François Ier à Reims ne fut pas seulement une cérémonie fastueuse, mais un acte fondateur de son règne. En inscrivant son couronnement dans la lignée des souverains français, il affirma son autorité et son rôle de protecteur du royaume. À travers ce rituel ancestral, il fit de son pouvoir un droit divin, scellant son destin de grand monarque de la Renaissance.

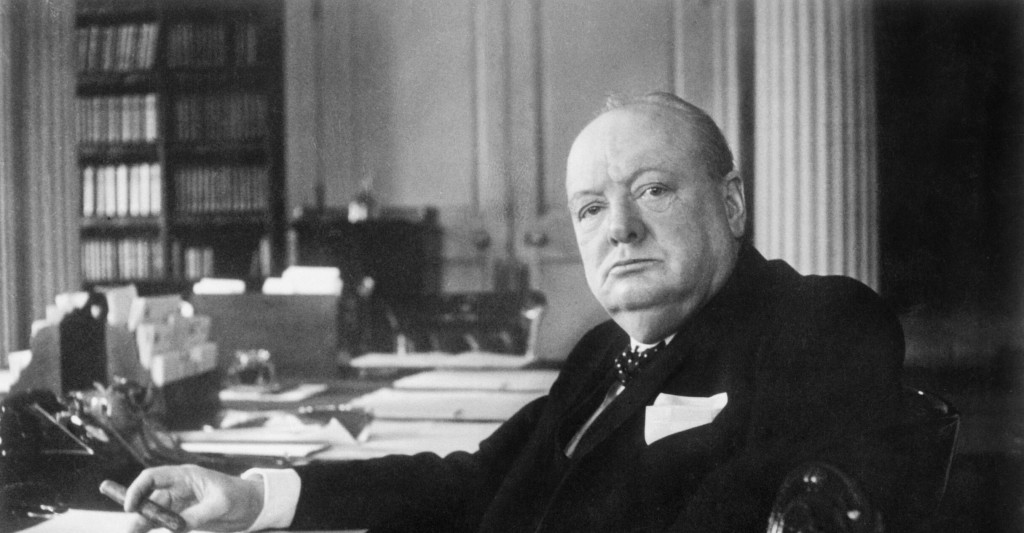

Le 24 janvier 1965, le monde perdait l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle : Winston Churchill. L’ancien Premier ministre britannique, célèbre pour son rôle crucial durant la Seconde Guerre mondiale, s’est éteint à l’âge de 90 ans. Son héritage politique et son influence sur l’histoire moderne restent indélébiles.

Winston Churchill : Un Homme d’État Hors du Commun

Une Carrière Politique Exceptionnelle

Avant de devenir une icône mondiale, Churchill a gravi les échelons du pouvoir en occupant divers postes gouvernementaux. Député dès 1900, il fut successivement ministre du Commerce, de l’Intérieur et de la Marine, avant de prendre les rênes du pays en 1940.

Le Leader Inébranlable du Temps de Guerre

Durant la Seconde Guerre mondiale, son charisme, ses discours inspirants et sa détermination ont galvanisé la résistance britannique face à l’Allemagne nazie. Son célèbre appel à "ne jamais capituler" a marqué l’histoire et renforcé le moral de la nation.

Un Homme de Lettres et un Esprit Visionnaire

Un Orateur et Écrivain de Talent

En plus d’être un stratège politique, Churchill était un écrivain prolifique. Lauréat du Prix Nobel de littérature en 1953, il a rédigé de nombreux ouvrages, dont ses mémoires sur la guerre, qui restent des références historiques incontournables.

Un Européen Avant l’Heure

Visionnaire, il fut l’un des premiers à prôner l’unité européenne après la guerre. Son célèbre discours de Zurich en 1946 appelait à la création des « États-Unis d’Europe » pour éviter de nouveaux conflits.

La Fin d’une Ère : Churchill et Son Héritage

Ses Derniers Années

Après un dernier mandat comme Premier ministre entre 1951 et 1955, Churchill se retire progressivement de la vie politique. Son état de santé décline dans les années 1960, et il finit par s’éteindre à son domicile de Londres en janvier 1965.

Des Funérailles Nationales et un Hommage Planétaire

Son décès déclenche un immense élan de reconnaissance. Ses funérailles, organisées à la cathédrale Saint-Paul, rassemblent chefs d’État, dignitaires et citoyens venus du monde entier pour honorer sa mémoire.

L’Adieu à Winston Churchill : Un Héritage Intact

Winston Churchill restera à jamais une figure emblématique de l’histoire contemporaine. Son courage en temps de guerre, son éloquence et sa vision politique ont façonné le XXe siècle. Cinquante ans après sa disparition, son influence perdure et inspire encore les générations actuelles.

Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, s’éteint à l’âge de 53 ans à Gorki, près de Moscou. Fondateur de l’Union Soviétique et architecte de la révolution bolchevique, il laisse derrière lui un héritage complexe et une nation en quête de direction. Sa disparition marque une transition cruciale pour l’URSS, ouvrant la voie à une lutte féroce pour le pouvoir.

Cet article revient sur les dernières années de Lénine, ses maladies, son influence persistante jusqu’à son dernier souffle et les conséquences immédiates de son décès sur l’histoire soviétique.

Les Dernières Années d’un Leader Éprouvé

Lénine, un corps affaibli par la révolution

Depuis la révolution d’Octobre 1917, Lénine a consacré toute son énergie à la consolidation du pouvoir bolchevique. Les guerres civiles, la famine et l’hostilité des puissances étrangères ont mis à rude épreuve son leadership. Mais c’est surtout sa santé qui décline dramatiquement dès 1921, alors qu’il est atteint de violents maux de tête et de troubles neurologiques.

Son état s’aggrave en mai 1922 lorsqu’il subit un premier accident vasculaire cérébral (AVC). Bien qu’il récupère partiellement, il est victime d’une seconde attaque en décembre de la même année, réduisant considérablement sa capacité à parler et à se mouvoir. En mars 1923, un troisième AVC le laisse presque totalement paralysé, incapable de gouverner activement.

Une influence qui persiste malgré la maladie

Malgré son état, Lénine continue d’exercer une influence majeure sur le parti. Conscient des dérives bureaucratiques du régime qu’il a lui-même mis en place, il rédige ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de "Testament de Lénine". Ce document, rédigé en décembre 1922 et janvier 1923, critique la montée en puissance de Joseph Staline et préconise son éviction du poste de secrétaire général du Parti communiste.

Cependant, affaibli et isolé, Lénine ne peut imposer sa vision. Staline, habile stratège, s’assure que ce testament ne soit pas largement diffusé au sein du parti.

Le 21 Janvier 1924 : La Mort de Lénine

Une fin entourée de mystères

Le 21 janvier 1924, Lénine succombe à une nouvelle attaque cérébrale dans sa résidence de Gorki. Officiellement, il meurt des suites de complications liées à ses AVC répétés. Cependant, certaines théories suggèrent un empoisonnement orchestré par Staline, désireux d’écarter définitivement son rival. Aucune preuve formelle n’a confirmé cette hypothèse, mais la méfiance entre les hauts dirigeants soviétiques était alors à son comble.

Un deuil national sans précédent

La mort de Lénine provoque un immense émoi en URSS. Son corps est transporté à Moscou où il est exposé au Mausolée de Lénine, un monument spécialement construit sur la Place Rouge. Des milliers de citoyens défilent devant sa dépouille pour lui rendre hommage.

Staline, qui organise les funérailles, profite de l’occasion pour se poser en héritier légitime du léninisme. En transformant Lénine en une figure quasi-religieuse, il renforce son propre pouvoir et légitime la future dictature stalinienne.

Les Conséquences Immédiates de sa Mort

Une guerre de succession acharnée

Avec la disparition de Lénine, la question de la succession devient cruciale. Trois figures dominent la scène politique :

- Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, pragmatique et impitoyable.

- Léon Trotski, commandant de l’Armée rouge, défenseur de la révolution mondiale.

- Lev Kamenev et Grigori Zinoviev, alliés temporaires de Staline mais rapidement écartés.

Bien que Trotski soit considéré comme le successeur naturel de Lénine, il est progressivement marginalisé par Staline, qui utilise son contrôle du Parti pour éliminer ses opposants. En 1927, Trotski est exilé, ouvrant la voie à la dictature stalinienne.

Le culte de Lénine, instrument du pouvoir stalinien

Staline comprend rapidement l’importance symbolique de Lénine. Il impose son embaumement et l’exposition permanente de son corps, transformant le fondateur de l’URSS en une icône inaltérable du communisme.

Le "léninisme" devient alors une doctrine officielle, bien que son application sous Staline soit radicalement différente des principes originaux de Lénine.

Une Mort Qui Change l’Histoire

La disparition de Lénine en 1924 marque la fin d’une ère et le début d’une autre. L’homme qui a renversé le tsarisme et instauré un État communiste laisse un héritage ambivalent : si son projet d’égalitarisme et de dictature du prolétariat a bouleversé le monde, il a aussi ouvert la voie à un système autoritaire qui prendra un tournant encore plus répressif sous Staline.

Aujourd’hui encore, la figure de Lénine suscite des débats : visionnaire révolutionnaire ou dictateur impitoyable ? Sa mort, en tout cas, a scellé le destin d’une Union Soviétique qui allait connaître une transformation radicale sous l’ère stalinienne.

Le 17 janvier 1706, naît à Boston, dans la colonie du Massachusetts, un homme qui marquera profondément l’histoire des États-Unis et du monde : Benjamin Franklin. À la fois imprimeur, écrivain, scientifique, diplomate et homme politique, il incarne l’esprit des Lumières et contribue à l’indépendance américaine. Cet article revient sur les origines et les premières années de cet esprit novateur.

Un Enfant du Nouveau Monde

Une Famille Nombreuse et Modeste

Benjamin Franklin voit le jour dans une famille nombreuse. Son père, Josiah Franklin, est un modeste fabricant de chandelles et de savons, tandis que sa mère, Abiah Folger, élève leurs nombreux enfants avec rigueur. Benjamin est le quinzième d’une fratrie de dix-sept enfants, grandissant dans un environnement où l’éducation est valorisée, mais où les ressources financières sont limitées.

Une Éducation Brève mais Marquante

Bien que passionné par les livres et avide de connaissances, le jeune Franklin quitte l’école à l’âge de 10 ans pour aider son père dans son atelier. Il apprend cependant en autodidacte, développant un goût prononcé pour la lecture et la réflexion philosophique.

L’Apprentissage du Métier d’Imprimeur

Un Début dans l’Imprimerie

À 12 ans, Benjamin Franklin devient apprenti chez son frère aîné James Franklin, imprimeur et éditeur d’un journal local, le New England Courant. Ce travail lui permet d’accéder à une grande diversité de textes et d’aiguiser son esprit critique.

Premiers Écrits et Émancipation

Passionné par l’écriture, Franklin rédige anonymement des articles sous le pseudonyme de Silence Dogood, dénonçant les travers de la société coloniale. Ses textes rencontrent un certain succès, mais son frère refuse de le reconnaître comme un véritable écrivain. À 17 ans, Benjamin décide alors de fuir Boston pour chercher fortune ailleurs.

Une Nouvelle Vie à Philadelphie

Un Départ Audacieux

En 1723, Franklin s’installe à Philadelphie, une ville dynamique où il trouve rapidement du travail dans une imprimerie. Son intelligence et son ambition lui permettent de se faire un nom dans le milieu des publications.

Un Voyage en Angleterre

Grâce à son talent et aux opportunités qu’il saisit, il part à Londres en 1724 pour perfectionner ses compétences d’imprimeur. Ce séjour l’ouvre aux idées des Lumières européennes, qui influenceront profondément sa pensée et ses engagements futurs.

Premières Réussites et Début d’une Carrière Prometteuse

De retour en Pennsylvanie, Franklin ouvre sa propre imprimerie et fonde en 1729 le journal The Pennsylvania Gazette, qui devient rapidement un des plus influents de la colonie. Il publie également Poor Richard’s Almanack, un recueil de maximes et de conseils pratiques, qui connaît un immense succès.

Son ascension ne fait que commencer. À la fois entrepreneur, inventeur et futur homme d’État, Benjamin Franklin deviendra l’un des pères fondateurs des États-Unis.

Un Visionnaire des Lumières

La naissance de Benjamin Franklin en 1706 marque l’arrivée d’un esprit hors du commun, dont les contributions à la science, à la politique et à la culture influenceront durablement l’histoire. De son apprentissage difficile à son ascension fulgurante, ses premières années démontrent déjà une curiosité insatiable et une détermination sans faille. L’homme qui deviendra diplomate, inventeur et révolutionnaire n’était encore qu’un jeune apprenti, avide de savoir et prêt à changer le monde.