Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Ephemeride

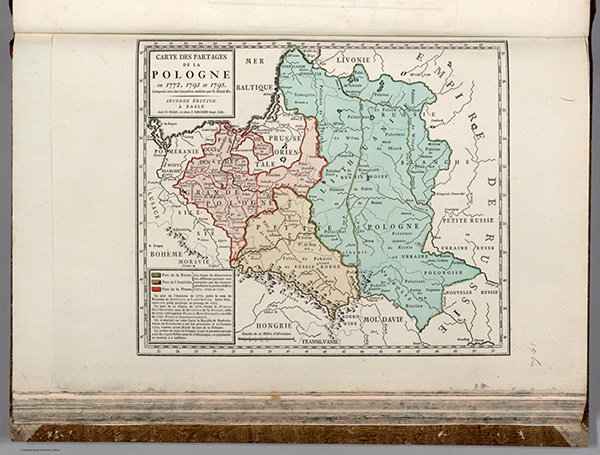

Le troisième partage de la Pologne, qui a eu lieu en 1795, représente un événement crucial dans l'histoire européenne, marquant la disparition définitive de l'État polonais. Cet article explore les causes qui ont conduit à cette situation, les événements qui ont mené au partage, ainsi que ses conséquences sur la Pologne et l'Europe dans son ensemble.

Contexte historique

La Pologne au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, la Pologne-Lituanie, une république aristocratique, fait face à de graves problèmes internes, notamment des luttes de pouvoir entre les nobles et une faible centralisation du pouvoir. Ces faiblesses politiques rendent le pays vulnérable aux ambitions de ses voisins.

L'influence des puissances voisines

Les puissances voisines, à savoir la Russie, la Prusse et l'Autriche, profitent de l'instabilité interne de la Pologne pour étendre leur influence. Les guerres et les alliances changent constamment la dynamique régionale, mettant la Pologne en position défavorable.

Les partages précédents de la Pologne

Le premier partage (1772)

Le premier partage de la Pologne a eu lieu en 1772, lorsque la Russie, la Prusse et l'Autriche s'emparent de différentes régions du pays. Ce partage réduit considérablement la superficie de la Pologne et affaiblit son statut en tant qu'État souverain.

Le deuxième partage (1793)

Un second partage intervient en 1793, où la Russie et la Prusse profitent des troubles internes et de la guerre polonaise pour annexer davantage de territoires. Ce partage divise le pays en trois zones d'influence, laissant la Pologne encore plus affaiblie.

Le troisième partage

Les causes du troisième partage

Les tensions entre les puissances européennes, notamment la Russie et la Prusse, s'intensifient, tandis que la Pologne tente de se réformer. Cependant, les réformes internes échouent à stabiliser le pays, rendant un nouveau partage inévitable.

L'acte final de partition

En 1795, après plusieurs tentatives de révolte et de réforme, la Pologne est finalement partagée une troisième fois. La Prusse, la Russie et l'Autriche se partagent les territoires restants de la Pologne, mettant ainsi fin à l'existence de l'État polonais en tant qu'entité indépendante.

Conséquences du troisième partage

La disparition de la Pologne

La Pologne disparaît de la carte de l'Europe pendant plus d'un siècle. Les populations polonaises sont intégrées aux empires russe, prussien et autrichien, et la culture et l'identité polonaises sont menacées.

Impact sur l'Europe

La disparition de la Pologne a des conséquences géopolitiques importantes. Elle contribue à un rééquilibrage des puissances en Europe, renforçant les empires voisins et modifiant les dynamiques politiques jusqu'à la Première Guerre mondiale.

La résilience polonaise et la renaissance

Le nationalisme polonais

Malgré la disparition de l'État polonais, le sentiment nationaliste demeure fort parmi les Polonais. Des mouvements de résistance et des soulèvements, tels que l'insurrection de novembre en 1830 et celle de janvier en 1863, émergent pour revendiquer l'indépendance.

La rétablissement de la Pologne

Finalement, après la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouve son indépendance en 1918, illustrant la résilience de son peuple et la persistance de son identité nationale.

Un moment tragique dans l'histoire du pays

Le troisième partage de la Pologne représente un moment tragique dans l'histoire du pays, marquant la fin d'un État souverain pendant plus d'un siècle. Cependant, malgré les obstacles, la culture et l'identité polonaises ont survécu, préparant le terrain pour la renaissance de la Pologne au XXe siècle. Cet événement rappelle les enjeux de la souveraineté nationale et les conséquences des rivalités géopolitiques.

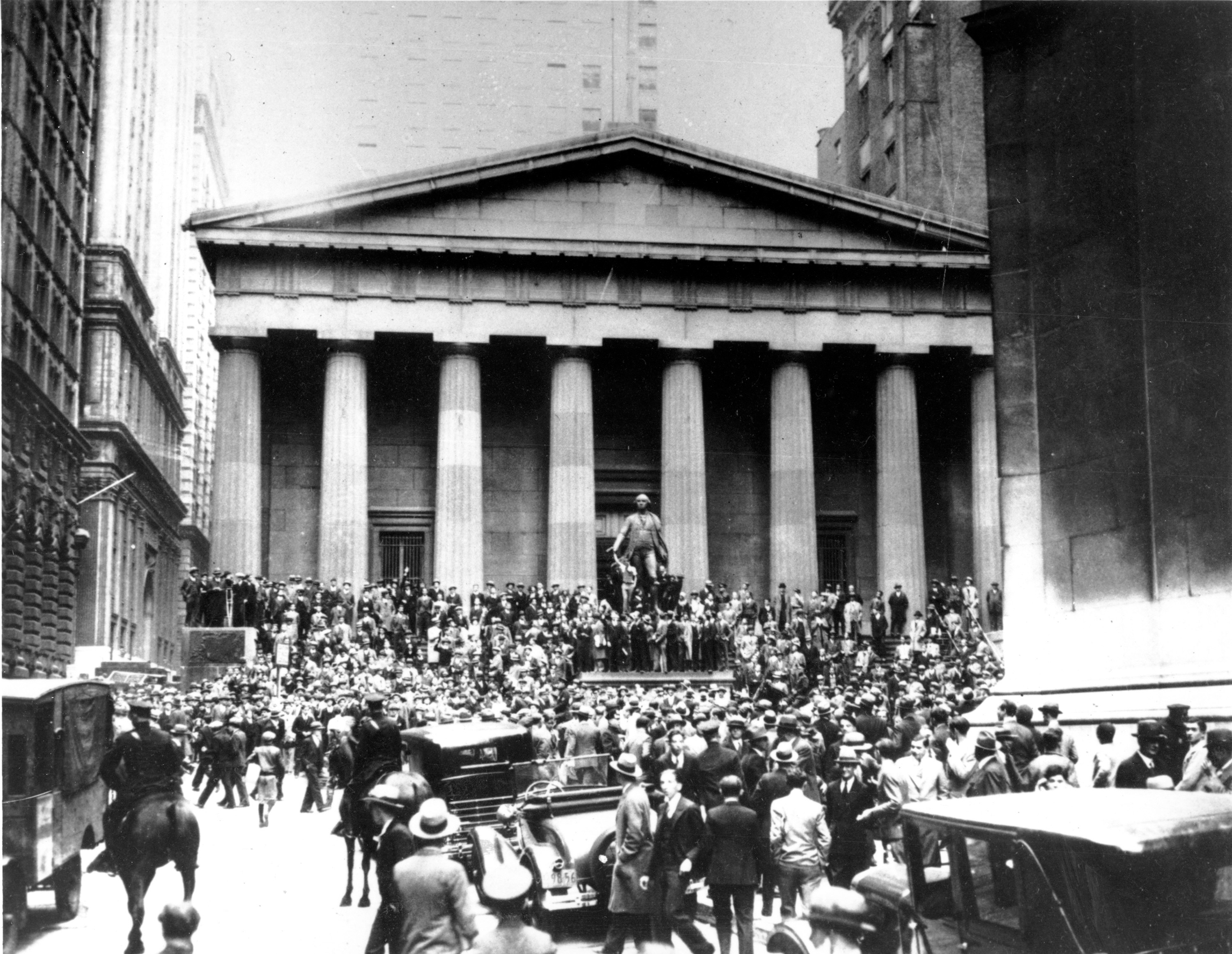

Le krach de 1929, souvent considéré comme l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire économique moderne, a marqué le début d'une crise financière mondiale qui a eu des répercussions profondes et durables sur les économies du monde entier. Cet article examine les causes, le déroulement et les conséquences de ce krach, ainsi que son impact sur la société et la politique des années qui ont suivi.

Contexte économique avant le krach

L'essor des années 1920

Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis connaissent une période de prospérité sans précédent. L'industrialisation rapide, l'expansion des marchés et l'augmentation de la consommation ont entraîné une croissance économique spectaculaire. La spéculation boursière devient une pratique courante, avec de nombreux investisseurs qui achètent des actions dans l'espoir de réaliser des profits rapides.

La bulle spéculative

La hausse continue des prix des actions a conduit à la formation d'une bulle spéculative. De nombreux investisseurs achètent des actions à crédit, sans tenir compte des fondamentaux économiques. Cette tendance alimente l'optimisme excessif et incite encore plus de personnes à investir, souvent avec des capitaux empruntés.

Le déclenchement du krach

Les premiers signes de trouble

À l'été 1929, certains signes de faiblesse apparaissent. La production industrielle commence à ralentir, et les bénéfices des entreprises chutent. Malgré ces avertissements, la spéculation se poursuit, masquant les problèmes sous-jacents.

Le jeudi noir : 24 octobre 1929

Le krach commence véritablement le 24 octobre 1929, connu sous le nom de "jeudi noir". Les investisseurs, craignant une chute imminente des prix, commencent à vendre massivement leurs actions. Le marché s'effondre, et des millions de dollars de valeurs boursières sont effacés en quelques heures.

Les jours suivants et la panique

La cascade des ventes

Le krach se poursuit avec des ventes de panique qui s'étendent sur plusieurs jours. Le lundi suivant, le 28 octobre, le marché subit une nouvelle chute, aggravant la crise de confiance parmi les investisseurs et le grand public.

Impact sur les banques et les entreprises

La chute des marchés boursiers entraîne des difficultés financières pour de nombreuses banques et entreprises. Des faillites se multiplient, et la liquidité devient rare. La crise de confiance se propage, provoquant des retraits massifs de dépôts dans les banques.

Conséquences et répercussions du krach de 1929

La Grande Dépression

Le krach de 1929 marque le début de la Grande Dépression, une crise économique mondiale qui dure toute la décennie des années 1930. Le chômage explose, et des millions de personnes perdent leurs économies et leurs moyens de subsistance.

Changements politiques et sociaux

La crise économique entraîne des bouleversements politiques et sociaux. Les gouvernements sont contraints d'intervenir pour stabiliser les économies en difficulté, menant à des politiques économiques nouvelles et à des programmes de secours social. Des mouvements politiques extrêmes, y compris le fascisme et le communisme, gagnent en popularité en réponse à la désillusion croissante face au capitalisme.

Un tournant majeur dans l'histoire économique mondiale

Le krach de 1929 représente un tournant majeur dans l'histoire économique mondiale. Ses effets dévastateurs ont non seulement façonné la politique et l'économie des États-Unis, mais ont également eu des répercussions à l'échelle mondiale. L'événement souligne l'importance de la régulation des marchés financiers et la nécessité d'une vigilance constante pour prévenir des crises similaires à l'avenir.

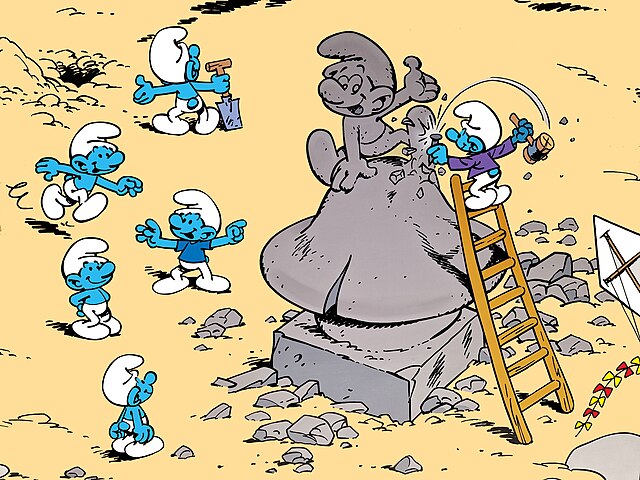

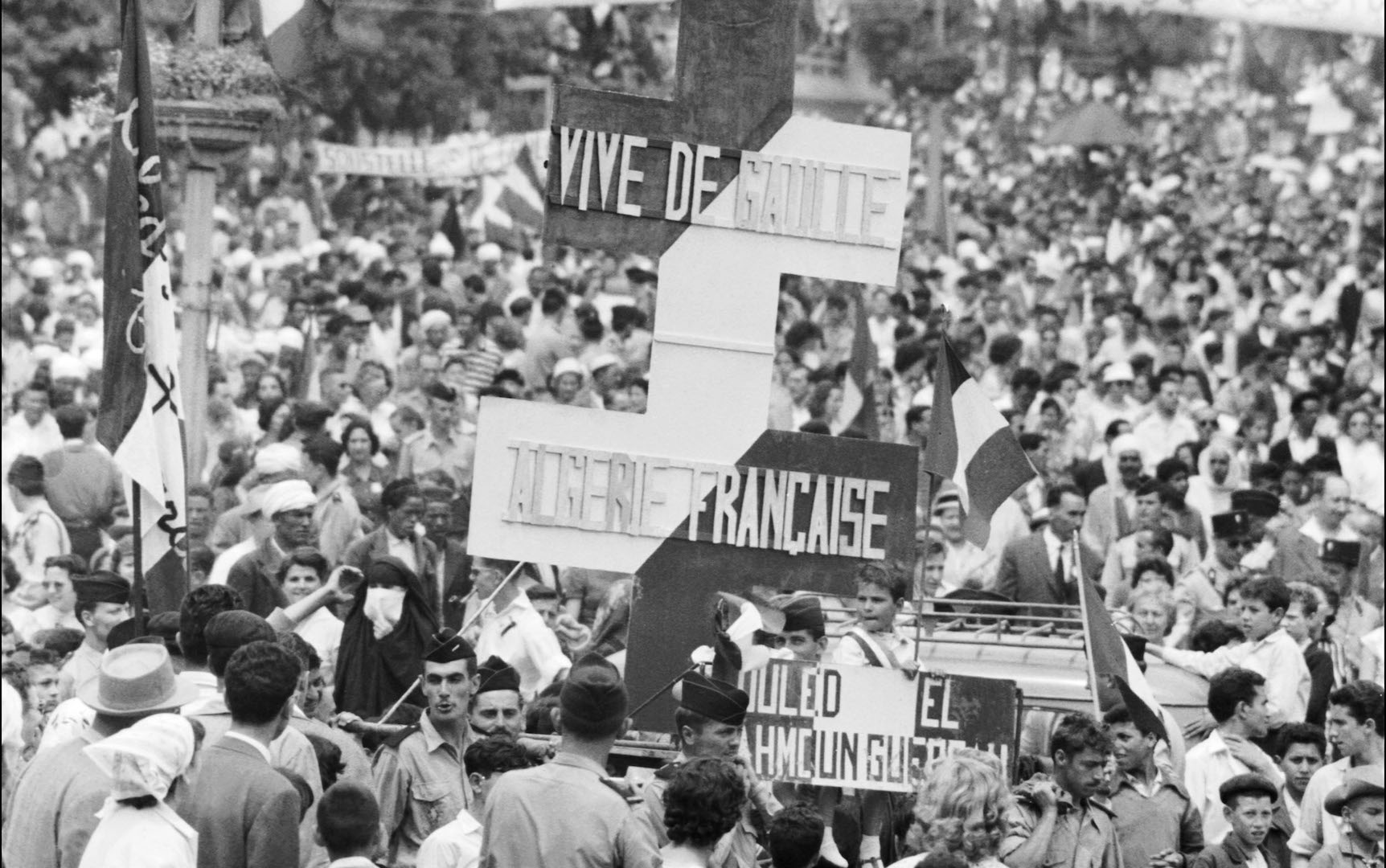

Il y a 66 ans, en 1958, une bande dessinée naissait dans les pages de l’hebdomadaire "Le Journal de Spirou" : les Schtroumpfs. Créés par le dessinateur belge Peyo (de son vrai nom Pierre Culliford), ces petits lutins bleus, parlant une langue singulière, allaient rapidement devenir des icônes de la culture populaire. D'abord personnages secondaires, les Schtroumpfs sont devenus des héros à part entière, avec des bandes dessinées, des dessins animés et même des films. Cet article revient sur l’histoire de ces personnages adorés à travers le monde.

Les Origines des Schtroumpfs

La première apparition dans "Johan et Pirlouit"

Les Schtroumpfs ne sont pas apparus directement comme les héros d’une série. Ils ont d'abord été introduits en tant que personnages secondaires dans la série médiévale de Peyo, Johan et Pirlouit, plus précisément dans l’album "La Flûte à six trous" (qui sera plus tard renommé "La Flûte à six Schtroumpfs"). Ces créatures mystérieuses, vivant en harmonie dans un village caché, ont instantanément captivé les lecteurs.

L’univers unique des Schtroumpfs

Les Schtroumpfs se démarquaient par leur apparence distincte – petits êtres bleus vêtus de bonnets blancs – et leur langage étrange où le mot "Schtroumpf" remplaçait souvent de nombreux mots. Leur monde, un village champignon situé dans une forêt lointaine, était aussi fascinant qu’envoûtant, offrant une touche de magie et d’innocence.

L'Essor des Schtroumpfs : De Secondaires à Vedettes

Le succès fulgurant dans la bande dessinée

Suite à leur première apparition, les Schtroumpfs rencontrent un succès si important que Peyo décide de leur dédier leur propre série. La première bande dessinée autonome des Schtroumpfs paraît en 1959. Leurs aventures, mêlant humour, morale et fantaisie, plaisent immédiatement à un public jeune et familial.

Une franchise internationale

Dans les années 60 et 70, les Schtroumpfs se propagent au-delà de la Belgique. Ils deviennent rapidement populaires dans toute l’Europe, avant de conquérir le monde entier grâce à des adaptations en plusieurs langues. Le phénomène Schtroumpf se décline en produits dérivés, jouets, et surtout en séries animées qui marquent les esprits des générations.

Les Schtroumpfs à l’Écran : Un Phénomène Culturel Global

Le dessin animé des années 80

L’adaptation animée des Schtroumpfs, diffusée pour la première fois en 1981, marque un tournant dans la popularité mondiale des personnages. Produite par Hanna-Barbera, la série devient un succès international, diffusée aux États-Unis et dans plus de 30 pays. Elle permet aux Schtroumpfs d’atteindre un nouveau public, les enfants des années 80.

Les films des Schtroumpfs au XXIe siècle

Après plusieurs décennies de succès en bande dessinée et en animation, les Schtroumpfs font leurs débuts au cinéma en 2011 avec un film mêlant animation et prises de vues réelles. Ce film, suivi de suites, permet de redonner un coup de projecteur à ces petits êtres bleus pour une nouvelle génération.

Les Schtroumpfs et Leurs Valeurs Universelles

Un village uni et des personnages uniques

Chaque Schtroumpf a une personnalité bien distincte – le Schtroumpf Grognon, le Schtroumpf Maladroit, la Schtroumpfette – et ces différences permettent de transmettre des valeurs universelles d’entraide, d’amitié et de diversité. Leur chef, le Grand Schtroumpf, incarne la sagesse et l'harmonie.

Des leçons de vie pour petits et grands

Les Schtroumpfs ne sont pas que des personnages comiques ; leurs aventures sont souvent des fables morales qui enseignent aux enfants des valeurs comme l’altruisme, la coopération et la bienveillance. Ils affrontent régulièrement des ennemis tels que Gargamel, un sorcier qui incarne la méchanceté et la cupidité, ce qui renforce les contrastes entre le bien et le mal dans des termes compréhensibles pour tous.

L’Héritage des Schtroumpfs

Une icône de la culture populaire

Les Schtroumpfs font désormais partie intégrante de la culture populaire. Ils sont des symboles intemporels de l'enfance, mais aussi de la Belgique et de la bande dessinée européenne. Leur popularité perdure depuis plus de six décennies, et ils continuent d'inspirer des générations d'enfants et d’adultes.

Un avenir toujours prometteur

Avec de nouveaux films, bandes dessinées et produits dérivés continuellement lancés, les Schtroumpfs semblent immortels. L’avenir de ces personnages est assuré, tant leur potentiel créatif et commercial continue de captiver les esprits du monde entier.

66 ans de Magie Bleue : L'Incroyable Histoire des Schtroumpfs

Depuis leur première apparition il y a 66 ans, les Schtroumpfs ont évolué d’un simple rôle secondaire dans "Johan et Pirlouit" à une franchise mondiale. Leur univers riche, leurs valeurs humanistes et leurs aventures enchanteresses ont fait d’eux des héros emblématiques de la culture populaire. En 2024, les Schtroumpfs continuent de faire rêver, et leur place dans l’imaginaire collectif semble plus solide que jamais.

Le 22 octobre 1926, le célèbre illusionniste et maître de l’évasion Harry Houdini, connu pour ses prouesses inégalées, succombe à une péritonite causée par la rupture de son appendice. La mort de Houdini, entourée de mystère, a souvent été attribuée à un coup de poing porté à l’abdomen quelques jours avant sa mort. Cet incident tragique a non seulement marqué la fin d’une ère pour la magie, mais il a aussi alimenté des légendes et spéculations sur la véritable cause de son décès. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à la disparition de cette icône de la magie.

Harry Houdini : Le Maître de l’Évasion

Un magicien au sommet de sa gloire

Harry Houdini, né Erik Weisz en Hongrie en 1874, est rapidement devenu une légende dans le monde de la magie et de l’évasion. Sa capacité à se libérer de chaînes, de camisoles et de coffres verrouillés lui a valu une renommée internationale. Houdini était également connu pour son esprit indomptable et son endurance physique impressionnante.

Une carrière fondée sur la maîtrise du corps

Au fil de sa carrière, Houdini a développé une forme physique remarquable, essentielle à ses actes d'évasion. Il se vantait souvent de sa capacité à résister à des coups violents sans montrer de signes de douleur, une compétence qui finirait par jouer un rôle crucial dans les événements tragiques de 1926.

L’Incident Fatal : Un Coup de Poing Foudroyant

Une rencontre avec des étudiants admirateurs

Le 22 octobre 1926, lors d’une de ses tournées à Montréal, Houdini reçoit dans sa loge des étudiants de l’université McGill. L’un d'eux, un jeune boxeur amateur du nom de J. Gordon Whitehead, le questionne sur sa capacité à résister aux coups de poing dans l’abdomen, un exploit dont Houdini s'était fait une spécialité.

Le coup inattendu

Sans prévenir ni attendre que Houdini se prépare, Whitehead lui assène plusieurs coups violents dans l’estomac. Bien que Houdini ait l’habitude de se contracter pour absorber l’impact de tels coups, cette fois-ci, pris au dépourvu, il n’a pas le temps de se préparer. Le coup de poing aurait contribué à l’éclatement de son appendice.

La Détérioration de l’État de Santé d’Houdini

Les premiers symptômes

Malgré la douleur croissante dans son abdomen, Houdini continue de se produire sur scène, refusant d’annuler ses spectacles. Ce n’est que lorsqu’il tombe sérieusement malade après une représentation à Détroit que son équipe le force à consulter un médecin.

Le diagnostic fatal

Houdini est rapidement diagnostiqué avec une péritonite, causée par la rupture de son appendice. Bien que la chirurgie ait été tentée, il était déjà trop tard pour sauver le magicien. Le 31 octobre 1926, Houdini meurt des suites de cette infection, à seulement 52 ans.

L’Après-Mort de Houdini : Mythe et Légende

Un mystère entourant sa mort

La nature soudaine de la mort d’Houdini a alimenté de nombreuses rumeurs. Certains ont affirmé que son appendice était déjà enflammé avant le coup de poing, et que le coup n’a fait qu’accélérer une issue inévitable. D’autres, fascinés par son combat contre les médiums et l’ésotérisme, ont spéculé que sa mort aurait été le résultat d’une vengeance surnaturelle.

Le mythe du défi à la mort

Houdini a souvent défié la mort dans ses spectacles, mais cette fois-ci, la réalité l’a rattrapé. Son décès prématuré a renforcé son aura de légende, alimentant la fascination pour ses exploits et sa personnalité. Jusqu’à aujourd’hui, il reste une figure mythique dans l’histoire de la magie.

L’Incident qui a Coûté la Vie au Maître de l’Évasion

La mort d’Houdini à la suite d’un incident apparemment banal, un coup de poing mal anticipé, a choqué le monde entier. Cet événement tragique, entouré de mystères et de spéculations, a contribué à faire d'Houdini une icône immortelle. Son incroyable carrière, marquée par des évasions périlleuses et des exploits extraordinaires, continue d’inspirer des générations de magiciens et de passionnés d’illusion. La disparition du plus grand maître de l'évasion a laissé un vide dans le monde du spectacle, mais son héritage perdure, presque un siècle après sa mort.

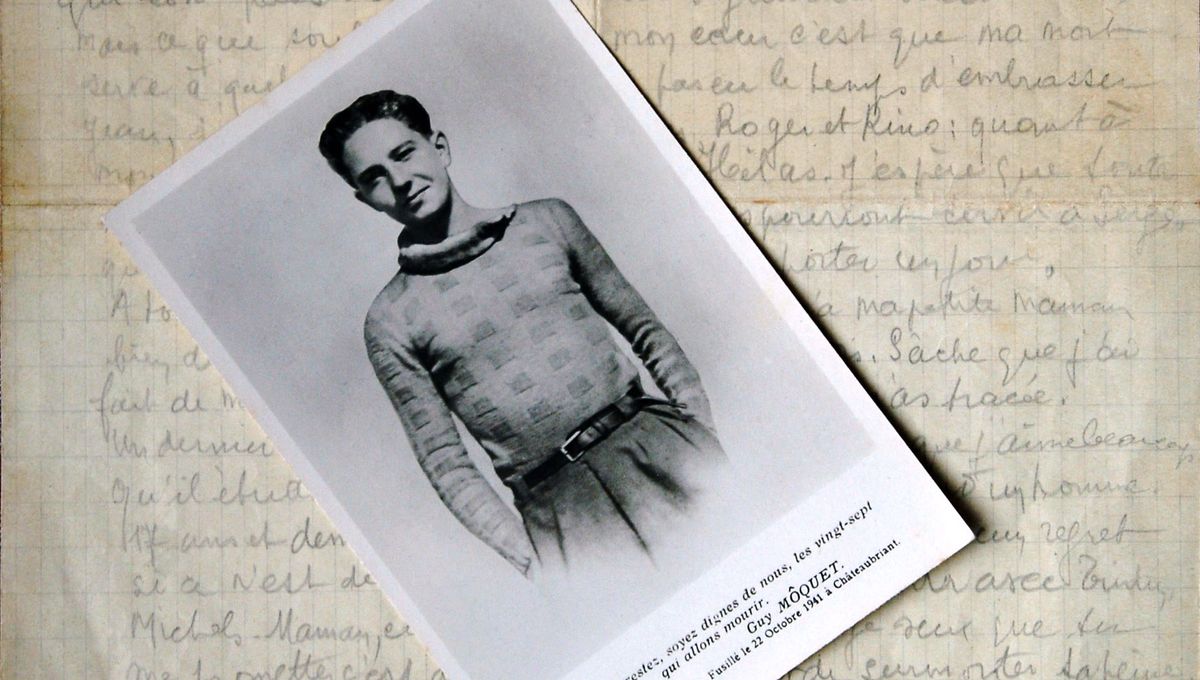

Le 22 octobre 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France sous occupation allemande est secouée par un événement tragique : l'exécution de 27 otages, dont le jeune résistant Guy Môquet, au camp de Châteaubriant. Ces exécutions, ordonnées par les autorités nazies en représailles à l'assassinat d'un officier allemand, symbolisent la brutalité de l'occupation et la répression impitoyable menée contre les résistants et ceux perçus comme une menace pour le régime. Cet article retrace cet épisode sombre de l’histoire, son contexte, et le rôle joué par Guy Môquet dans la mémoire collective française.

Le Contexte Historique de 1941

La France sous l'Occupation

En 1941, la France est divisée en deux zones après la signature de l'armistice avec l'Allemagne en juin 1940 : la zone occupée au nord, sous contrôle direct des nazis, et la zone libre au sud, dirigée par le régime de Vichy sous Philippe Pétain. L’occupant allemand impose un régime de terreur et de répression, et toute opposition est sévèrement punie.

La Résistance qui s'organise

Dès les premières semaines de l'Occupation, des mouvements de résistance se forment pour s’opposer aux nazis et au régime collaborateur de Vichy. Ces mouvements sont encore minoritaires en 1941, mais certains groupes communistes, gaullistes, ou socialistes, lancent des actions de sabotage et d’assassinats ciblés contre les forces d'occupation. C'est dans ce contexte que se déroule l'assassinat de Karl Hotz, un officier allemand à Nantes, qui déclenche la répression à Châteaubriant.

L'Assassinat de Karl Hotz et la Répression Nazi

L’assassinat de Karl Hotz

Le 20 octobre 1941, Karl Hotz, un officier de la Wehrmacht, est abattu par des résistants communistes à Nantes. Cet acte symbolique de résistance va entraîner une réaction d’une extrême violence de la part des autorités allemandes. Hitler ordonne de sévir en exécutant des otages français pour chaque soldat allemand tué.

La sélection des otages

En réponse à cet assassinat, le général Otto von Stülpnagel, commandant des troupes allemandes en France, décide de l’exécution de 50 otages en représailles. Parmi ces otages, 27 détenus politiques, communistes pour la plupart, internés au camp de Châteaubriant, sont sélectionnés pour être exécutés. Parmi eux figure un jeune homme de 17 ans, Guy Môquet, dont le nom deviendra plus tard un symbole de la résistance française.

Guy Môquet : Le Plus Jeune des Otages

Un jeune militant communiste

Né le 26 avril 1924 à Paris, Guy Môquet est le fils du député communiste Prosper Môquet, arrêté par le gouvernement de Vichy en raison de ses convictions politiques. Guy suit les traces de son père et devient rapidement militant communiste. En octobre 1940, à seulement 16 ans, il est arrêté par la police française pour avoir distribué des tracts appelant à la résistance contre l’occupant allemand.

L’arrestation et l’exécution

Incarcéré au camp de Châteaubriant, Guy Môquet est l'un des plus jeunes détenus politiques. Le 22 octobre 1941, il est fusillé aux côtés de 26 autres otages. Juste avant son exécution, il écrit une lettre à sa famille, devenue depuis un texte emblématique de la résistance française : « Je vais mourir ! Ce que je vous demande, vous surtout ma petite maman, c'est d'être courageuse et de surmonter votre peine. Je meurs sans peur... »

Les Exécutions de Châteaubriant et leur Impact

Un acte de terreur

Les exécutions du 22 octobre 1941 sont un exemple parmi d'autres de la politique de représailles menée par les nazis en Europe occupée. Elles visaient à dissuader les actes de résistance par une terreur implacable. À Nantes et à Châteaubriant, la population est choquée par la violence des exécutions et la jeunesse de certaines victimes comme Guy Môquet.

La réaction de la population et de la Résistance

Plutôt que de décourager la résistance, ces exécutions galvanisent les rangs des opposants à l’Occupation. De nombreux jeunes, touchés par la mort de Guy Môquet, rejoignent les mouvements clandestins. La lettre de Guy devient un symbole de la résistance pour les communistes, mais aussi pour de nombreux Français de tous horizons.

L'Héritage de Guy Môquet et des Otages

Guy Môquet, un symbole national

Après la guerre, Guy Môquet est élevé au rang de martyr de la Résistance. Sa lettre est lue dans les écoles françaises pour transmettre aux générations futures les valeurs de courage, de patriotisme et de résistance face à l'oppression. Bien que cette initiative ait été controversée au fil du temps, elle témoigne de l’importance de Môquet dans la mémoire collective française.

La commémoration des otages

Chaque année, des commémorations ont lieu à Châteaubriant pour honorer la mémoire des 27 otages. Leurs noms sont inscrits dans l’histoire comme ceux de héros qui, par leur mort, ont contribué à forger l’esprit de résistance qui mènera à la libération de la France en 1944.

Un Acte de Barbarie sous l'occupation Allemande

L’exécution des 27 otages de Châteaubriant, dont Guy Môquet, est l’un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale en France. Cet événement, marqué par la brutalité de l’occupant nazi, a cependant contribué à souder et à renforcer la Résistance, tout en laissant un héritage indélébile dans la mémoire nationale. Plus de 80 ans après, la figure de Guy Môquet et le sacrifice des otages continuent de symboliser la lutte pour la liberté et l’honneur face à la tyrannie.

Le 22 octobre 1906, Paul Cézanne, l'un des artistes les plus influents de l’histoire de l'art moderne, s’éteignait à Aix-en-Provence. Cézanne, souvent considéré comme le pont entre l’impressionnisme et le cubisme, a révolutionné la manière de concevoir et de représenter le monde à travers la peinture. Son influence est immense, marquant des artistes tels que Pablo Picasso et Georges Braque. Cet article revient sur la vie, la carrière et l'impact de Paul Cézanne, et explore comment sa vision a redéfini l'art moderne.

Les Premières Années : L'Enfant d'Aix-en-Provence

Une enfance en Provence

Né à Aix-en-Provence en 1839, Paul Cézanne est le fils d’un banquier. Malgré les attentes de son père pour qu'il embrasse une carrière juridique, Cézanne se passionne très tôt pour l’art et décide de poursuivre son chemin de peintre, contre la volonté paternelle. Il suit des études à l'école de dessin locale avant de partir à Paris pour se plonger dans la scène artistique florissante.

Ses débuts artistiques à Paris

À Paris, Cézanne fréquente des artistes comme Camille Pissarro, Édouard Manet et Claude Monet. Il rejoint temporairement les impressionnistes mais, très vite, son style diverge. Il préfère la recherche de la structure et de la forme, ce qui le distingue des impressionnistes, plus centrés sur la lumière et les effets immédiats.

Une Révolution Artistique : De l'Impressionnisme au Cubisme

La quête de la forme et de la couleur

Contrairement aux impressionnistes, Cézanne ne cherche pas simplement à capturer des instants fugaces. Il explore plutôt les relations entre les formes, les volumes et les couleurs. Son approche unique consistait à « traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône ». Ses recherches sur la perspective et la fragmentation de l’espace inspireront plus tard les cubistes.

Les œuvres emblématiques

Cézanne est l'auteur de toiles emblématiques telles que "Les Grandes Baigneuses" (1898-1905) et sa série de natures mortes, où il revisite des objets ordinaires avec une complexité géométrique unique. Son obsession pour le Mont Sainte-Victoire, une montagne près de sa ville natale, a donné lieu à une série de paysages où la montagne devient un motif récurrent, traité à travers différentes nuances de lumière et de couleur.

La Reconnaissance Tardive : Un Artiste Mal-aimé de son Temps

Le rejet par les critiques

Tout au long de sa vie, Cézanne a dû faire face à de nombreuses critiques. Son style, considéré comme trop radical à l’époque, ne séduisait ni les critiques ni les acheteurs. Il fut rejeté par les salons officiels et se trouvait souvent isolé de ses contemporains.

La reconnaissance posthume

C’est seulement après sa mort que Paul Cézanne reçoit la reconnaissance qu'il mérite. Les jeunes artistes du début du XXe siècle, notamment Picasso, Matisse et Braque, reconnaissent en lui un véritable précurseur. Ses recherches sur la décomposition des formes et sa manière de traiter l’espace influenceront de manière décisive le cubisme et l’abstraction.

L'Héritage de Paul Cézanne

L’impact sur les artistes du XXe siècle

Sans Paul Cézanne, l'histoire de l'art moderne aurait été bien différente. Picasso l’a qualifié de « père de nous tous », soulignant l'influence décisive de Cézanne sur sa propre œuvre. Son utilisation novatrice de la couleur et de la perspective continue de nourrir la réflexion des artistes contemporains.

Un héritage éternel dans les musées

Aujourd'hui, les œuvres de Cézanne sont exposées dans les plus grands musées du monde, du Musée d’Orsay à Paris au Metropolitan Museum of Art à New York. Chaque exposition retraçant son travail attire des foules de visiteurs, curieux de découvrir le génie de ce maître souvent incompris de son vivant.

Un artiste peintre de renom

La mort de Paul Cézanne a marqué la fin d'une époque pour l'art moderne, mais son influence est loin de s'être éteinte. Loin d'être limité par les conventions de son époque, Cézanne a ouvert la voie à une nouvelle manière de concevoir la peinture, offrant aux générations suivantes un modèle d'audace et de vision artistique. Plus de 100 ans après sa mort, Cézanne demeure une figure emblématique, un pionnier qui a redéfini le paysage de l’art moderne.

Le 22 octobre 1987, le cinéma français perdait l'une de ses plus grandes figures avec la disparition de Lino Ventura. Acteur emblématique des années 1950 à 1980, il a marqué le grand écran par ses rôles de dur à cuire au grand cœur, souvent dans des films policiers et des drames. Sa carrière, riche de plus de 70 films, est un témoignage de son talent, de sa présence charismatique et de son humilité. Cet article revient sur la vie, la carrière et l’héritage de cet acteur incontournable du cinéma français.

Les Débuts de Lino Ventura

Une carrière inattendue

Né le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie, sous le nom d’Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, Lino Ventura arrive en France avec ses parents alors qu’il n’a que huit ans. Avant de devenir acteur, il mène une carrière sportive en tant que lutteur professionnel, obtenant plusieurs titres. C’est après une blessure qui met fin à sa carrière sportive qu’il se tourne, presque par hasard, vers le cinéma.

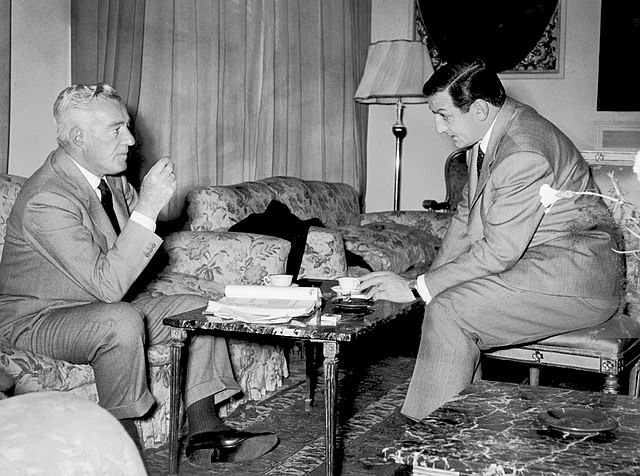

La rencontre décisive avec Jacques Becker

En 1953, Lino Ventura fait ses débuts au cinéma dans "Touchez pas au grisbi" de Jacques Becker, aux côtés de Jean Gabin. Ce rôle de gangster impose immédiatement son personnage d'homme de l’ombre, et sa prestation attire l'attention des critiques et du public. Dès lors, une nouvelle carrière s’ouvre à lui, et Ventura commence à enchaîner les rôles dans des films policiers où son physique imposant et sa voix grave font sensation.

Une Carrière Marquée par des Rôles Mémorables

Les grands succès du cinéma policier

Lino Ventura devient rapidement l'un des visages incontournables du cinéma français, notamment grâce à des films policiers et de gangsters. Parmi ses rôles les plus marquants, on peut citer "Les Tontons Flingueurs" (1963) de Georges Lautner, où il interprète le rôle de Fernand Naudin, un ancien truand, dans un film devenu culte pour ses dialogues et son humour noir. D'autres succès comme "Le Clan des Siciliens" (1969) et "Le Deuxième Souffle" (1966) de Jean-Pierre Melville renforcent sa notoriété et son image d'acteur au caractère bien trempé.

Les collaborations avec des réalisateurs de renom

Outre son travail avec Georges Lautner et Jean-Pierre Melville, Ventura a collaboré avec certains des plus grands réalisateurs de l’époque, dont Claude Sautet dans "L'Armée des Ombres" (1969) et "Les Choses de la Vie" (1970), qui marquent une étape importante dans sa carrière en le révélant dans des rôles plus introspectifs. Sous la direction de Robert Enrico, dans "Le Vieux Fusil" (1975), il livre une performance poignante dans ce drame historique sur fond de Seconde Guerre mondiale.

Un Homme de Valeurs et de Discrétion

La lutte contre l'injustice et le handicap

Lino Ventura n'était pas seulement un acteur remarquable, il était aussi un homme de cœur. En 1966, il fonde l’association Perce-Neige, dédiée à l’aide aux personnes handicapées mentales, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur après avoir été confronté aux difficultés liées au handicap de sa propre fille. Il y consacre une grande partie de son énergie en dehors de sa carrière d'acteur, refusant d’en faire un argument publicitaire et restant extrêmement discret sur ses engagements personnels.

Un homme loin du star-system

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Ventura a toujours cherché à se tenir éloigné du vedettariat. Il menait une vie simple et réservée, préférant se concentrer sur la qualité de ses rôles plutôt que sur les paillettes de la célébrité. Il refusait les interviews et les apparitions publiques, affirmant que sa vie privée ne regardait que lui et sa famille. Cette humilité et cette discrétion lui ont valu le respect de ses pairs et du public.

L'Héritage de Lino Ventura

Une figure incontournable du cinéma français

Lino Ventura laisse derrière lui un héritage cinématographique immense. Avec plus de 70 films à son actif, il a incarné avec brio des personnages complexes, souvent en tension entre la violence et l’humanité. Sa filmographie regorge de classiques, et son influence sur le cinéma français perdure encore aujourd'hui. Il est régulièrement cité comme l'un des plus grands acteurs de son époque, aux côtés de Jean Gabin et Alain Delon.

Une influence sur les générations futures d'acteurs

Lino Ventura a marqué non seulement les spectateurs, mais aussi plusieurs générations d’acteurs qui se sont inspirés de son jeu et de son charisme. Son style de jeu réaliste, dépouillé de toute fioriture, ainsi que sa manière d'aborder ses rôles avec une grande rigueur, sont devenus des références pour beaucoup de jeunes comédiens.

Hommage à une Légende du Cinéma Français

La disparition de Lino Ventura a laissé un vide immense dans le monde du cinéma. Homme discret mais d'une intensité rare à l’écran, il a su incarner des personnages mémorables qui résonnent encore dans la mémoire collective. Son engagement philanthropique avec l'association Perce-Neige témoigne de son profond sens de la justice et de sa générosité. Plus de 35 ans après sa mort, Lino Ventura reste une icône indétrônable du cinéma français, et son héritage continue de vivre à travers ses films et ses actions.

Nadia Boulanger, décédée le 22 octobre 1979, était une compositrice, cheffe d’orchestre, organiste et surtout une pédagogue musicale de renommée mondiale. Sa carrière s’étend sur plus de sept décennies, durant lesquelles elle a influencé des générations de musiciens, tels que Leonard Bernstein, Aaron Copland, et Philip Glass. Bien que souvent éclipsée par ses étudiants, elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des figures les plus influentes de la musique du XXe siècle. Cet article revient sur sa vie, son héritage et l'impact qu'elle a eu sur la musique contemporaine.

Une Jeunesse Musicale et Prometteuse

Les origines et l’éducation musicale

Nadia Boulanger est née le 16 septembre 1887 à Paris dans une famille de musiciens. Son père, Ernest Boulanger, était compositeur et professeur au Conservatoire de Paris, tandis que sa mère, Raïssa Myshetskaya, était une cantatrice russe. Dès son plus jeune âge, Nadia montre un talent musical prodigieux, étudiant à l'âge de 10 ans au Conservatoire de Paris où elle excelle en composition, orgue et piano. Elle est formée par des maîtres comme Gabriel Fauré, et remporte rapidement plusieurs prix prestigieux.

Les débuts de sa carrière de compositrice

Malgré son immense talent pour la composition, Nadia Boulanger abandonne rapidement cette voie après la mort prématurée de sa sœur cadette, Lili Boulanger, également une compositrice talentueuse. Elle se dévoue dès lors à la promotion de l’œuvre de Lili et à l’enseignement de la musique, une carrière dans laquelle elle s’épanouira et marquera les générations futures.

Nadia Boulanger, La Pédagogue

La fondation de son école d’enseignement

Nadia Boulanger ouvre son propre studio de musique à Paris, et devient rapidement une professeure prisée. Son style d’enseignement est rigoureux et exigeant, mais elle est admirée pour sa capacité à encourager ses élèves à explorer leur propre voie créative tout en maîtrisant les fondamentaux de la théorie musicale. Elle enseigne également aux États-Unis, notamment au Conservatoire de Fontainebleau et à l'American Conservatory.

Les étudiants de Boulanger : Une génération de grands musiciens

Nadia Boulanger a formé certains des plus grands compositeurs, chefs d’orchestre et musiciens du XXe siècle. Parmi ses élèves, on compte des personnalités comme Aaron Copland, qui deviendra une figure emblématique de la musique américaine, ainsi que Leonard Bernstein, Quincy Jones, Philip Glass et bien d'autres. Elle a su transmettre à chacun de ses élèves les outils nécessaires pour développer leur propre voix musicale.

Un Engagement Exceptionnel dans la Musique

La cheffe d'orchestre pionnière

En plus de son rôle de pédagogue, Nadia Boulanger s’est imposée en tant que cheffe d'orchestre. En 1937, elle devient la première femme à diriger l'Orchestre philharmonique de New York. Elle dirige également l’Orchestre de Boston, l’Orchestre symphonique de Londres, et bien d’autres formations prestigieuses. Ses performances sont marquées par une grande précision et une sensibilité profonde aux œuvres qu’elle dirige.

Sa contribution à la musique contemporaine

Outre son travail avec ses étudiants et ses performances en tant que cheffe d'orchestre, Nadia Boulanger a également joué un rôle clé dans la promotion de la musique contemporaine. Elle a encouragé la création et la diffusion d'œuvres modernes, défendant souvent des compositeurs de son temps qui étaient en marge du courant dominant. Son rôle dans la diffusion de la musique de Stravinsky, Fauré et d'autres est inestimable.

L’Héritage de Nadia Boulanger

Un modèle pour les femmes dans la musique

Dans un milieu majoritairement masculin, Nadia Boulanger s’est imposée comme une figure d'autorité et une pionnière. Elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le domaine de la composition et de la direction d’orchestre, prouvant que le talent musical ne connaît pas de genre.

Son influence durable sur la musique du XXe siècle

L’influence de Nadia Boulanger est palpable encore aujourd’hui. Ses anciens élèves ont marqué la musique classique, la musique de film, le jazz et même la musique populaire. De plus, son approche de l'enseignement, basée sur une compréhension profonde des structures musicales, continue d’inspirer de nombreux professeurs et conservatoires dans le monde.

Une Figure Incontournable de la Musique Classique

La disparition de Nadia Boulanger en 1979 a marqué la fin d'une époque dans l'histoire de la musique, mais son héritage demeure vivant à travers ses œuvres, ses enseignements et ses élèves. Son influence transcende les frontières géographiques et stylistiques, faisant d'elle une véritable figure emblématique du monde musical. Avec un dévouement total à son art et une perspicacité inégalée dans son approche pédagogique, Nadia Boulanger a laissé une empreinte indélébile sur la musique du XXe siècle et au-delà.

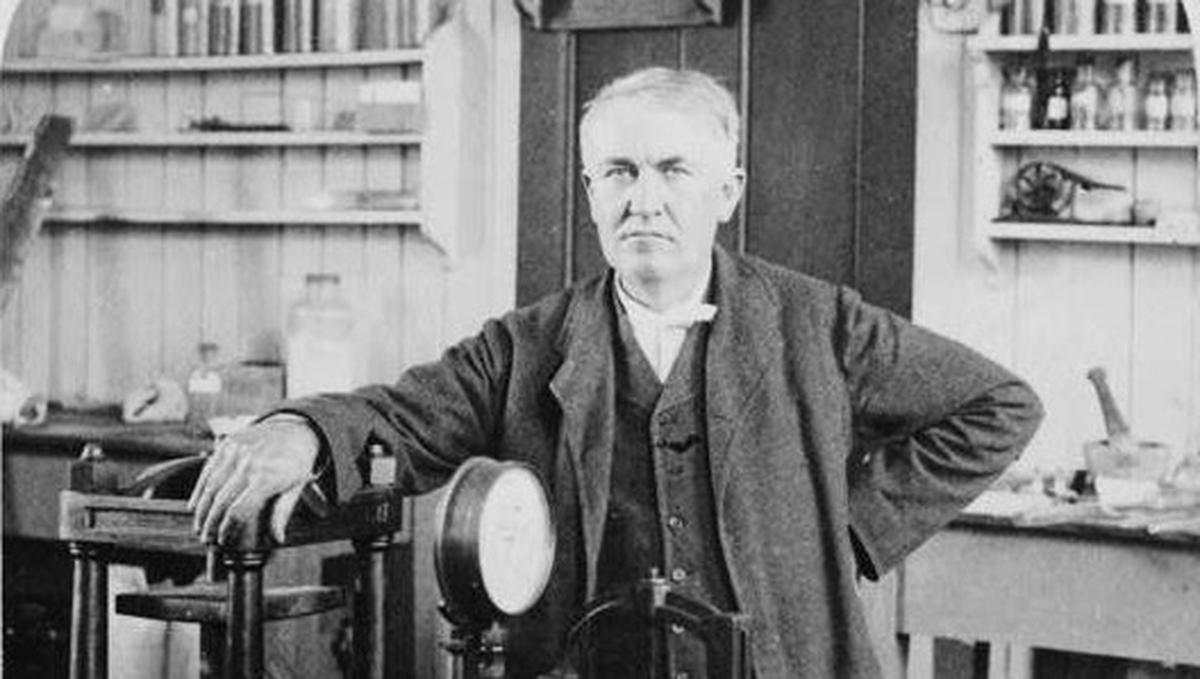

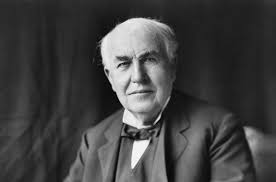

L’invention de l’ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a marqué un tournant dans l’histoire de l’humanité, révolutionnant non seulement la manière dont les gens vivent, travaillent et interagissent, mais aussi l’industrie et l’économie mondiales. Bien que la lumière électrique ait été expérimentée avant lui, c'est Edison qui a su perfectionner et commercialiser une version viable de l'ampoule. Cet article retrace les étapes clés de l’invention de l’ampoule électrique, le processus de recherche qui y a mené, et son impact durable sur le monde moderne.

Le Contexte Avant Edison : Les Premières Tentatives d’Éclairage

Les débuts de l'éclairage artificiel

Avant l'invention de l'ampoule électrique, les humains utilisaient des bougies, des lampes à huile et à gaz pour s'éclairer. Ces méthodes étaient rudimentaires, peu pratiques et dangereuses, notamment en raison des risques d’incendie et de l’émanation de fumée. Avec l’essor de la révolution industrielle, le besoin d’un éclairage plus sûr et plus efficace devient pressant.

Les pionniers de l'électricité

Avant Edison, plusieurs inventeurs avaient déjà fait des avancées dans l’utilisation de l’électricité pour produire de la lumière. Humphry Davy, en 1800, fut l’un des premiers à créer une forme de lumière électrique, connue sous le nom d'arc électrique. Cependant, ces tentatives restaient limitées par leur inefficacité, leur durée de vie très courte et la difficulté à contrôler la puissance lumineuse.

Thomas Edison : Un Inventeur Persévérant

La quête d'une ampoule viable

Thomas Edison, né en 1847 aux États-Unis, est souvent considéré comme l’un des plus grands inventeurs de l’histoire. En 1878, il se lance dans la quête de l’invention de l’ampoule électrique viable, capable de fournir une lumière durable et peu coûteuse. Il souhaite créer un système d’éclairage complet, comprenant la production d’électricité et sa distribution aux foyers.

La méthode scientifique d'Edison

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Edison adopte une approche très méthodique et scientifique dans sa quête. Il teste des milliers de matériaux pour le filament de l’ampoule, cherchant une substance qui pourrait résister à la chaleur et durer longtemps sans brûler. Après plusieurs mois de recherche, Edison et son équipe identifient un filament en bambou carbonisé qui permet à l'ampoule de briller pendant plus de 1200 heures.

La Réalisation de l'Ampoule Électrique en 1879

L’ampoule incandescente brevetée

Le 21 octobre 1879, Edison présente enfin une ampoule incandescente viable, marquant un jalon dans l’histoire de l’électricité. Il dépose un brevet pour cette invention le 27 janvier 1880, officialisant ainsi son statut de pionnier de l'éclairage électrique. Cette ampoule, qui fonctionnait grâce à un filament incandescent, représentait une avancée technologique majeure.

La commercialisation et les premiers réseaux électriques

Edison ne se contente pas d’inventer l’ampoule, il conçoit également un système de production et de distribution de l'électricité. En 1882, il inaugure la première centrale électrique à New York, permettant ainsi de fournir de l’électricité à plusieurs bâtiments simultanément. C’est ainsi que naît le réseau d’électricité moderne.

L'Impact Mondial de l'Ampoule Électrique

Une révolution dans la vie quotidienne

L’invention de l’ampoule électrique a transformé la vie des gens de manière radicale. Pour la première fois, il était possible d’éclairer les maisons, les rues et les usines sans avoir recours aux lampes à huile ou à gaz, qui étaient dangereuses et coûteuses. L’éclairage électrique permet aussi de prolonger les heures de travail et de loisir, modifiant ainsi le rythme de la vie quotidienne.

Un coup de pouce à l'industrie

Dans l'industrie, l'ampoule électrique a permis de moderniser les chaînes de production et de rendre les usines plus sûres et plus efficaces. Le développement des centrales électriques a également encouragé la création de nouvelles technologies basées sur l’électricité, telles que les moteurs électriques et les appareils électroménagers.

Edison et ses Rivaux : La Guerre des Courants

La rivalité entre Edison et Tesla

Bien qu’Edison ait inventé l’ampoule électrique, il était en compétition avec d’autres inventeurs pour le développement du réseau électrique. L’une des rivalités les plus célèbres fut celle entre Edison, partisan du courant continu (DC), et Nikola Tesla, qui soutenait le courant alternatif (AC). Cette "guerre des courants" a finalement été remportée par le courant alternatif, qui permettait de transporter l’électricité sur de plus longues distances, mais Edison reste néanmoins l’initiateur de l’éclairage électrique domestique.

La diffusion internationale de l’éclairage électrique

Grâce aux progrès technologiques et à la demande croissante en électricité, l’éclairage électrique s’est rapidement répandu dans le monde entier. Les grandes villes ont adopté ce système pour éclairer les rues, les théâtres et les lieux publics, transformant ainsi les paysages urbains du XIXe siècle. L’ampoule électrique est devenue le symbole du progrès et de la modernité.

Une Révolution Lumineuse

L'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a non seulement transformé l’éclairage, mais aussi initié l’ère de l'électricité moderne. En démocratisant l’accès à une source de lumière pratique, sûre et abordable, Edison a changé la manière dont les gens vivaient et travaillaient. Son invention reste l'une des plus influentes de l'histoire, ouvrant la voie à d’innombrables avancées technologiques qui façonnent encore le monde d'aujourd'hui.

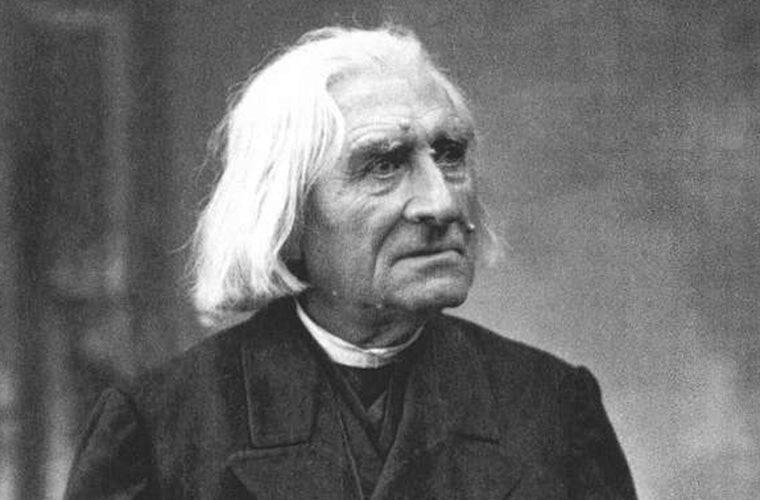

Franz Liszt, né le 22 octobre 1811 en Hongrie, est l'une des figures les plus emblématiques de la musique romantique. Pianiste virtuose, compositeur prolifique et chef d’orchestre, il a révolutionné la technique pianistique et marqué l’histoire de la musique par son génie et son charisme. Son influence dépasse le cadre de son époque, et il est aujourd'hui reconnu non seulement pour ses œuvres, mais aussi pour son rôle en tant que mentor de nombreux musiciens. Cet article retrace la naissance, l’enfance et les premières étapes de la carrière de Liszt, tout en explorant son impact durable sur la musique.

Les Origines de Franz Liszt : Une Enfance Prometteuse

Une naissance dans un foyer musical

Franz Liszt naît à Raiding, un petit village en Hongrie (alors partie de l'Empire autrichien), dans une famille modeste mais férue de musique. Son père, Adam Liszt, était un musicien amateur qui jouait du violoncelle et travaillait comme intendant pour le prince Esterházy, un mécène des arts. Dès son plus jeune âge, Franz baigne dans un environnement musical stimulant. À six ans, il commence à prendre des leçons de piano avec son père, qui décèle rapidement son talent exceptionnel.

Un prodige dès l'enfance

Liszt se révèle être un enfant prodige. À l'âge de neuf ans, il donne son premier concert public à Sopron, en Hongrie, attirant l'attention de mécènes qui l'aideront à financer sa formation musicale. Grâce à leur soutien, Liszt et sa famille s’installent à Vienne, où il devient l’élève de deux des plus grands maîtres de l’époque : le compositeur Antonio Salieri et le pianiste Carl Czerny. Ces années viennoises marquent le début de sa carrière en tant que pianiste virtuose.

Les Premières Années de Carrière : De Vienne à Paris

Les leçons de Carl Czerny

Sous la tutelle de Carl Czerny, un ancien élève de Beethoven, Liszt perfectionne sa technique pianistique. Czerny lui enseigne non seulement la maîtrise du clavier, mais aussi l'art de l'interprétation. À l'âge de 12 ans, Liszt a déjà acquis une technique éblouissante qui impressionne ses contemporains. C’est également à Vienne qu’il rencontre Beethoven, qui, impressionné par le jeune Liszt, lui donne sa bénédiction.

L'installation à Paris

En 1823, à l'âge de 12 ans, Liszt et sa famille déménagent à Paris, où il espère intégrer le Conservatoire de musique. Cependant, en raison de sa nationalité étrangère, il est refusé. Néanmoins, Liszt prend des leçons privées avec Ferdinand Paër, un compositeur d’opéras, et se fait rapidement un nom dans les salons parisiens en tant que virtuose du piano. Ses premières œuvres pour piano commencent à être publiées, et sa carrière prend son envol.

Le Pianiste Virtuose : La Gloire et l’Innovation

La tournée européenne

À partir de 1830, Liszt entame une carrière de concertiste qui le mène dans toute l’Europe. Il parcourt les grandes capitales du continent, de Londres à Vienne, en passant par Berlin et Rome. Ses performances sont acclamées pour leur virtuosité et leur expressivité, et Liszt devient l'une des premières véritables "stars" de la musique classique.

L'invention du récital moderne

Franz Liszt est également l’inventeur du récital de piano tel que nous le connaissons aujourd’hui. Avant lui, les concerts étaient généralement des événements où plusieurs musiciens jouaient des œuvres variées. Liszt innove en offrant des concerts solo, jouant exclusivement des pièces pour piano, et en mémorisant toutes les œuvres, une pratique qui se généralisera par la suite.

L’Impact de Franz Liszt sur la Musique

Le compositeur novateur

Bien que Liszt soit avant tout connu pour son jeu pianistique, ses œuvres ont également marqué le répertoire classique. Il a composé des pièces pour piano qui ont repoussé les limites techniques de l’instrument, comme les célèbres Études d'exécution transcendante ou les Années de pèlerinage. Liszt a également contribué au développement de la forme symphonique, notamment avec la création du poème symphonique, une œuvre orchestrale inspirée par des thèmes littéraires ou picturaux.

Un mentor et mécène

En plus de sa carrière personnelle, Liszt a joué un rôle important en tant que mentor pour de nombreux compositeurs, dont Richard Wagner, Hector Berlioz et Camille Saint-Saëns. Son soutien financier et ses conseils ont aidé plusieurs de ses contemporains à se faire un nom. Liszt a également dirigé des concerts de charité et enseigné gratuitement à de jeunes pianistes prometteurs.

Le Génie Romantique du Piano

La naissance de Franz Liszt en 1811 a marqué le début d'une vie dédiée à la musique et à l'innovation. Du prodige pianistique à l’inventeur du récital moderne, Liszt a su transcender les frontières musicales de son époque. Son influence sur le monde de la musique romantique et son rôle dans l'évolution de la technique pianistique continuent de se faire sentir aujourd'hui. En tant que compositeur, interprète et mentor, Liszt a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la musique.

La Bataille de Trafalgar, qui s’est déroulée le 21 octobre 1805 au large du cap Trafalgar, en Espagne, est l'une des batailles navales les plus importantes de l’histoire. Cette confrontation opposa la flotte britannique, dirigée par l’amiral Horatio Nelson, à une coalition franco-espagnole. Elle marqua non seulement la domination britannique sur les mers pour plus d’un siècle, mais aussi la fin des ambitions navales de Napoléon Bonaparte. Cet article revient sur les causes, le déroulement et les conséquences de cette bataille décisive.

L’Europe en Guerre

La montée en puissance de Napoléon Bonaparte

Au début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte, alors empereur des Français, règne sur une grande partie de l’Europe continentale grâce à une série de victoires militaires. Cependant, le Royaume-Uni reste un ennemi redoutable en raison de la puissance de sa flotte. Pour contrer cette menace, Napoléon conçoit un plan audacieux : envahir l’Angleterre.

La stratégie navale franco-espagnole

Pour envahir l’Angleterre, Napoléon a besoin de contrôler la Manche. Il forme donc une coalition navale avec l’Espagne, et l’amiral français Pierre-Charles Villeneuve est chargé de rassembler une flotte capable de vaincre la Royal Navy. Cependant, les préparatifs sont lents et compliqués par des désaccords entre les commandants français et espagnols, tandis que les Britanniques, sous la direction d’Horatio Nelson, organisent la défense de leur territoire.

Le Déroulement de la Bataille

Les forces en présence

Le matin du 21 octobre 1805, la flotte franco-espagnole, composée de 33 navires, se trouve face à la flotte britannique, qui compte 27 vaisseaux. Bien que moins nombreux, les Britanniques bénéficient de la supériorité stratégique et de l’expérience de Nelson.

La tactique audacieuse de Nelson

Nelson adopte une tactique audacieuse pour rompre la ligne ennemie. Plutôt que de suivre les conventions de la guerre navale de l’époque en s’alignant face à l’ennemi, il divise sa flotte en deux colonnes pour attaquer la flotte franco-espagnole perpendiculairement, afin de créer un effet de surprise et de désorganisation.

La mort de Nelson et la victoire britannique

La bataille est féroce, et le HMS Victory, le navire amiral de Nelson, se distingue par son engagement dans la mêlée. Nelson est mortellement blessé au cours de la bataille, mais la stratégie britannique porte ses fruits. En quelques heures, la flotte franco-espagnole est mise en déroute. Les Britanniques capturent ou détruisent 22 navires ennemis, sans perdre un seul de leurs vaisseaux.

Les Conséquences de la Bataille

La domination maritime britannique

La victoire de Trafalgar marque le début de la domination britannique sur les mers. La Royal Navy devient incontestée, empêchant tout plan d’invasion de l’Angleterre par Napoléon. Cette maîtrise des mers permettra à la Grande-Bretagne de renforcer son empire colonial et d'étendre son influence mondiale tout au long du XIXe siècle.

La fin des ambitions navales napoléoniennes

Pour Napoléon, Trafalgar est un coup dur. Bien que ses armées continuent de triompher sur les champs de bataille européens, la perte de la flotte signifie qu’il ne pourra jamais menacer l’Angleterre directement. Son rêve de dominer également les mers s’évanouit.

La légende de Nelson

La mort héroïque de Nelson en fait une figure légendaire au Royaume-Uni. Sa stratégie, son audace et son sens du devoir en font un modèle pour les officiers navals britanniques et un héros national. Son corps est ramené en Angleterre, où il reçoit des funérailles d'État. Nelson reste, à ce jour, l'une des plus grandes icônes militaires britanniques.

Héritage de la Bataille de Trafalgar

Une bataille qui façonne l’histoire européenne

La victoire de Trafalgar a des répercussions profondes sur le cours de l’histoire européenne. En privant Napoléon du contrôle des mers, elle permet à la Grande-Bretagne de soutenir ses alliés contre l’Empire français et de jouer un rôle déterminant dans sa chute finale en 1815.

Trafalgar dans la culture populaire

Trafalgar est devenu un symbole de la puissance maritime britannique, célébré chaque année au Royaume-Uni. La place Trafalgar à Londres, dominée par la statue de Nelson, est un monument commémoratif de cette victoire historique. La bataille a également inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques au fil des siècles.

La Bataille de Trafalgar fut bien plus qu'une victoire militaire : elle changea le cours de l’histoire européenne et consolida la puissance britannique pour les décennies à venir. En triomphant face à la flotte franco-espagnole, Horatio Nelson et la Royal Navy ont non seulement mis fin aux ambitions navales de Napoléon, mais ont également posé les fondations de la suprématie maritime britannique qui allait perdurer tout au long du XIXe siècle.

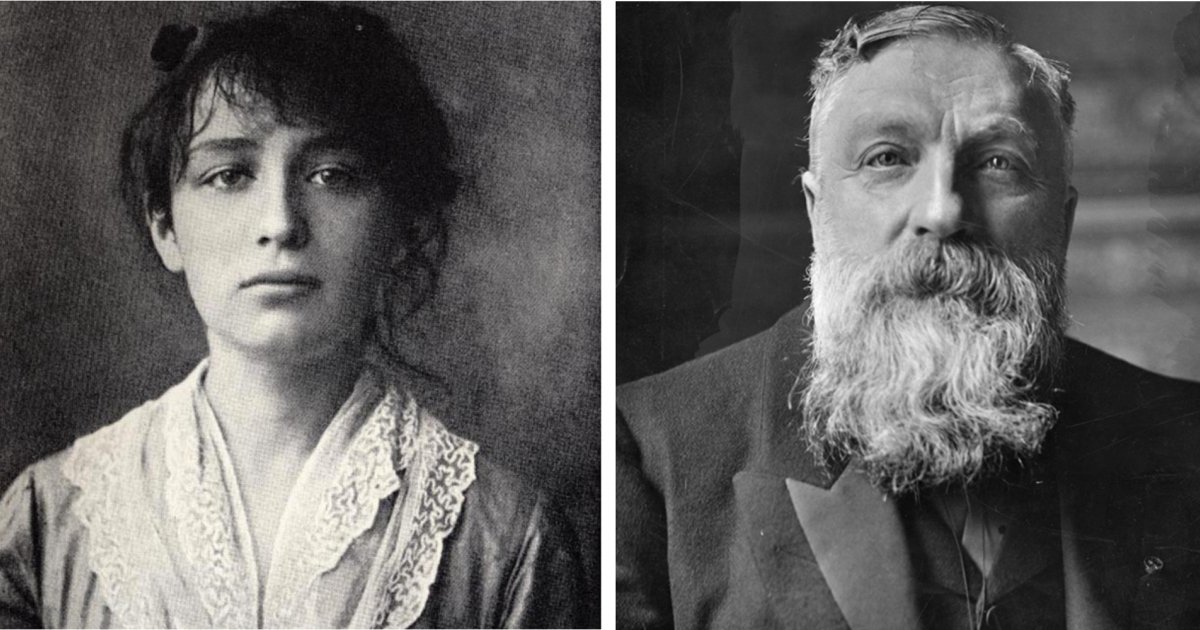

Camille Claudel, sculptrice de génie et élève du célèbre Auguste Rodin, est une figure majeure de l’art à cheval entre le XIXe et le XXe siècle. Pourtant, la fin de sa vie fut marquée par la tragédie et l’oubli. Internée dans un asile pendant plus de trente ans, elle mourut dans l’indifférence générale en 1943. Ce n’est que des décennies plus tard que son œuvre et son parcours ont été redécouverts, lui rendant enfin l’hommage qu’elle mérite. Cet article explore les circonstances de la mort de Camille Claudel, ainsi que l’héritage artistique qu’elle a laissé.

Camille Claudel : Une Vie de Passion et de Souffrance

Les Débuts prometteurs

Née en 1864, Camille Claudel se distingue très tôt par son talent pour la sculpture. Encouragée par sa famille, elle suit des études à l'Académie Colarossi, une institution qui accepte les femmes, alors que l’École des Beaux-Arts leur est fermée. Très vite, son travail attire l’attention d’Auguste Rodin, qui devient son maître, son mentor, mais aussi son amant.

La Relation tumultueuse avec Rodin

Si sa relation avec Rodin lui permet d’accéder à des cercles artistiques influents, elle se révèle également source de grande souffrance. Camille Claudel, tout en assistant Rodin dans la réalisation de certaines œuvres majeures, développe un style personnel empreint de finesse et de sensibilité. Mais leur liaison se détériore, et la sculptrice, refusant de rester dans l’ombre de son mentor, décide de se séparer de lui. Cette rupture marque le début d’une lente descente aux enfers.

L’Enfermement et la Mort : Une Fin Tragique

L’internement en 1913

À partir de 1905, Camille Claudel manifeste des signes de paranoïa et de dépression. Elle vit recluse, détruisant une partie de ses œuvres et accusant Rodin de conspirer contre elle. En 1913, à la demande de sa mère et de son frère, l'écrivain Paul Claudel, elle est internée dans l’asile de Montdevergues, près d'Avignon. Bien que son état mental ait fluctué, elle y passera les trente dernières années de sa vie sans jamais pouvoir en sortir.

La mort dans l’oubli

Le 19 octobre 1943, Camille Claudel meurt de malnutrition et de solitude. Sa famille, notamment son frère Paul, refuse de la faire sortir de l’asile malgré plusieurs demandes des médecins. Elle est enterrée dans une fosse commune, sans aucune cérémonie, symbolisant l’indifférence de la société face à son destin tragique.

La Redécouverte de Camille Claudel : Un Génie Incompris

La reconnaissance posthume

Ce n’est que dans les années 1980 que l’œuvre de Camille Claudel est redécouverte et réévaluée à sa juste valeur. Des expositions lui sont consacrées, et plusieurs de ses sculptures, telles que "L’Âge mûr" et "La Valse", sont enfin reconnues comme des chefs-d’œuvre de la sculpture moderne. Le film "Camille Claudel" (1988), avec Isabelle Adjani, contribue également à populariser son histoire tragique.

Un héritage artistique durable

Aujourd’hui, Camille Claudel est considérée comme l’une des plus grandes sculptrices de son temps. Son travail, marqué par une approche très personnelle du corps humain et des émotions, inspire de nombreux artistes contemporains. Des musées, comme celui de Nogent-sur-Seine, lui sont désormais dédiés, et son œuvre est étudiée dans le cadre de l’histoire de l’art.

La place de Camille Claudel dans l’Histoire de l’Art

Entre ombre et lumière

Longtemps restée dans l’ombre de Rodin, Camille Claudel est aujourd’hui perçue comme une artiste à part entière, dotée d’un style unique. Ses sculptures, souvent mélancoliques et expressives, capturent la complexité des émotions humaines, tout en repoussant les limites de la forme classique.

Un symbole de la condition féminine

Le destin de Camille Claudel reflète également la difficulté pour les femmes artistes de s’imposer dans un monde dominé par les hommes. Son internement et son oubli pendant des décennies symbolisent l’injustice et les discriminations auxquelles les femmes ont été confrontées, non seulement dans l’art, mais dans tous les aspects de la vie sociale.

L’Artiste Oubliée, Redécouverte

La mort de Camille Claudel a longtemps été entourée de silence et de négligence. Cependant, son œuvre, redécouverte bien après sa disparition, témoigne de son génie artistique et de sa capacité à exprimer l’intensité des émotions humaines à travers la sculpture. Aujourd’hui, Camille Claudel est reconnue comme une figure incontournable de l’art moderne, et son histoire continue d'inspirer des générations d’artistes et de féministes

Thomas Alva Edison, l’un des inventeurs les plus influents de l’histoire moderne, a marqué le monde avec ses nombreuses inventions et contributions à la technologie. De l’ampoule électrique à l’invention du phonographe, Edison a révolutionné la vie quotidienne au XIXe et XXe siècles. Cependant, comme pour tout grand génie, la vie d'Edison a connu une fin. Cet article retrace les derniers jours de l’inventeur, son héritage et l’impact de sa disparition sur la société mondiale.

La santé déclinante d'Edison

Les années de gloire et d'usure

Après des décennies d’intense travail et d’innovation, la santé de Thomas Edison commença à décliner dans les années 1920. Ayant consacré sa vie à la recherche et au développement, son corps et son esprit avaient été soumis à une fatigue immense. Même s'il restait actif et continuait à superviser ses laboratoires, son rythme de travail diminua considérablement au fil des années.

Les premiers signes de maladie

À la fin des années 1920, Edison montra des signes d’affaiblissement notable. Il souffrait de diverses maladies, notamment des problèmes de digestion et d'insomnie, qui limitèrent ses activités. Malgré ces difficultés, Edison, fidèle à son caractère persévérant, continua à s'intéresser aux projets scientifiques et à suivre de près les évolutions technologiques de son temps.

Les derniers jours de Thomas Edison

Les adieux à Menlo Park et West Orange

Les deux laboratoires d'Edison, Menlo Park et plus tard West Orange, furent les lieux où l’inventeur consacra la majeure partie de sa vie à la recherche. Cependant, ses derniers mois furent marqués par des séjours fréquents à son domicile de Glenmont, où il passait ses journées entouré de sa famille et de ses proches collaborateurs. À mesure que son état de santé empirait, il se retira progressivement des activités publiques.

La fin paisible du génie

Thomas Edison s'éteignit paisiblement dans son sommeil le 18 octobre 1931, à l'âge de 84 ans. Sa mort survint à son domicile à West Orange, New Jersey, entouré de sa femme, Mina, et de ses enfants. Le monde perdit alors l’un de ses plus grands inventeurs, un homme dont les découvertes avaient radicalement transformé la société moderne.

L'impact immédiat de sa mort

L'annonce mondiale de la disparition

La mort d’Edison fit immédiatement les gros titres à travers le monde. Les journaux annoncèrent avec gravité la perte du « Magicien de Menlo Park ». Les hommages affluèrent des quatre coins du globe, de personnalités politiques, de scientifiques et du grand public. Des hommes comme Henry Ford et Herbert Hoover, alors président des États-Unis, exprimèrent leur profond respect pour celui qui avait façonné une nouvelle ère de progrès technologique.

L'hommage national et mondial

Le président Hoover demanda que toutes les lumières du pays soient éteintes pendant une minute en hommage à Edison, l'homme qui avait donné la lumière au monde. Cet événement symbolique illustra l’immense reconnaissance du peuple américain et du monde entier pour cet inventeur visionnaire. En Europe et en Asie, des hommages similaires furent organisés, soulignant l'impact global de ses inventions.

L'héritage scientifique et industriel d'Edison

Les inventions qui ont changé le monde

Thomas Edison laisse derrière lui un héritage de plus de 1 000 brevets et des inventions qui ont radicalement changé la vie quotidienne. Ses travaux sur l’ampoule à incandescence, le phonographe, et les systèmes électriques ont non seulement inauguré l’ère de l’électricité moderne, mais ont aussi transformé les méthodes de production industrielle. De plus, son approche de la recherche scientifique, fondée sur l’expérimentation rigoureuse et la commercialisation des technologies, est restée un modèle pour les générations futures.

Le laboratoire d'Edison : un modèle de recherche moderne

Edison fut l’un des premiers à concevoir l’idée d’un laboratoire de recherche centralisé où des équipes de chercheurs travaillaient ensemble sur des projets complexes. Ce modèle devint la norme pour les entreprises technologiques du XXe siècle et au-delà. Des entreprises comme General Electric, qu’Edison avait cofondée, prospérèrent en s’appuyant sur cette philosophie de l'innovation continue.

Le mythe d'Edison après sa mort

L'élévation au statut de légende

Après sa mort, Thomas Edison devint une figure mythique de l'histoire scientifique et culturelle des États-Unis et du monde. Son parcours, symbolisant l'ascension d'un homme autodidacte devenu un pionnier de la technologie, inspira des générations de jeunes inventeurs. Des biographies, des films et des documentaires furent réalisés pour honorer sa mémoire et son œuvre.

Les controverses autour de son héritage

Bien que la plupart des éloges posthumes aient salué son génie et son caractère infatigable, certaines critiques émergèrent avec le temps. Edison fut critiqué pour sa rivalité avec Nikola Tesla et pour avoir parfois été impitoyable avec ses concurrents. Ces aspects plus sombres de sa personnalité ont enrichi le portrait complexe de l’homme, tout en n'enlevant rien à son immense contribution à la science.

Derniers Jours du Génie de l'Électricité

La mort de Thomas Edison en 1931 marqua la fin d'une ère, celle d’un inventeur visionnaire qui façonna le XXe siècle grâce à ses découvertes. L'influence de ses travaux se fait encore ressentir aujourd'hui, dans les foyers illuminés par l'électricité, dans la musique enregistrée, et dans l'approche scientifique de l'innovation. Si Edison est mort, son héritage continue de briller, illuminant les générations futures de la lumière de son génie créatif.

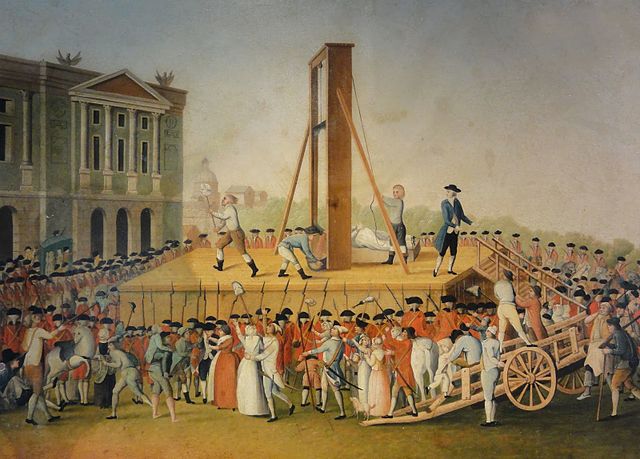

Le 16 octobre 1793 marque une date clé dans l’histoire de la Révolution française : l'exécution de Marie-Antoinette. Reine de France et épouse de Louis XVI, elle est devenue l’un des symboles de la monarchie déchue. Condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire, elle fut guillotinée sur la place de la Révolution à Paris. Cet acte, qui clôt un chapitre tragique de l’histoire royale, est le reflet des bouleversements politiques qui ont secoué la France à la fin du XVIIIe siècle.

Le parcours de Marie-Antoinette avant la Révolution

Une enfance dans la splendeur des Habsbourg

Marie-Antoinette, née en 1755 à Vienne, était la fille de l'empereur François Ier et de l'impératrice Marie-Thérèse. Elle grandit dans la cour fastueuse des Habsbourg, où elle fut éduquée dans les arts et les sciences, mais aussi préparée à un futur rôle politique.

Mariage avec le dauphin de France

En 1770, à l’âge de 14 ans, Marie-Antoinette est mariée à Louis-Auguste, futur Louis XVI, pour renforcer l'alliance franco-autrichienne. Le mariage ne fut pas seulement une union entre deux individus, mais un geste diplomatique, dans un contexte de rivalité entre grandes puissances européennes.

Reine de France : symbole de la monarchie contestée

Les premières années à Versailles

Devenue reine en 1774, Marie-Antoinette adopta rapidement le style de vie extravagant de la cour de Versailles. Ses goûts pour le luxe, les fêtes somptueuses et ses dépenses excessives lui valurent rapidement l’animosité d’une grande partie de la population, qui souffrait de la misère économique.

La crise financière et les scandales

Le royaume de France était en proie à de graves difficultés financières. Les excès de la cour, notamment ceux de Marie-Antoinette, furent perçus comme une cause majeure de cette crise. Le scandale du collier de la reine, en 1785, ternit encore plus son image, la rendant responsable aux yeux du peuple de la ruine de la France.

La Révolution française : chute et emprisonnement

La prise de la Bastille et la fuite à Varennes

En 1789, la Révolution éclata, bouleversant l’ordre établi. En 1791, la tentative de fuite de la famille royale vers l'Autriche, connue sous le nom de "fuite à Varennes", échoua, scellant le sort de la monarchie. Cet épisode augmenta la méfiance et la colère du peuple à l’égard de la reine, désormais surnommée "l'Autrichienne".

L’emprisonnement aux Tuileries

Après la chute de la monarchie en août 1792, la famille royale fut emprisonnée dans la Tour du Temple. Louis XVI fut exécuté en janvier 1793, et Marie-Antoinette se retrouva seule face aux révolutionnaires, symbolisant à elle seule tout ce que le peuple voulait abolir.

Le procès et l'exécution de Marie-Antoinette

Un procès politique

Le 14 octobre 1793, Marie-Antoinette fut jugée par le Tribunal révolutionnaire. Accusée de haute trahison, de dilapidation des finances publiques et même d’inceste avec son fils, elle subit un procès expéditif, où la sentence semblait déjà décidée d’avance. Son calme et sa dignité face aux accusations injustes marquèrent les observateurs.

La condamnation à mort

Deux jours plus tard, le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette fut condamnée à la guillotine. La veille de son exécution, elle rédigea une dernière lettre à sa belle-sœur, exprimant son chagrin et sa foi inébranlable.

Le jour de l’exécution de Marie-Antoinette

Le trajet vers la place de la Révolution

Le matin du 16 octobre, la reine fut conduite de la Conciergerie à la place de la Révolution dans une charrette, un traitement humiliant réservé aux condamnés du peuple. Ses cheveux furent coupés, et elle portait une simple robe blanche, symbolisant sa pureté. La foule qui s’était rassemblée pour assister à sa mort était nombreuse, divisée entre mépris et curiosité.

Les derniers instants de la reine

Arrivée sur l’échafaud, Marie-Antoinette monta les marches avec dignité. Ses derniers mots furent adressés à son bourreau après avoir accidentellement marché sur son pied : "Pardonnez-moi, monsieur, je ne l’ai pas fait exprès". À 12h15, la lame de la guillotine tomba, mettant fin à la vie de l’ancienne reine de France.

Le tournant symbolique dans la Révolution française

L'exécution de Marie-Antoinette ne fut pas seulement la fin d'une vie royale, mais aussi un tournant symbolique dans la Révolution française. Détestée par certains, admirée par d'autres, elle reste une figure controversée de l’histoire. Son décès marqua la fin de l’Ancien Régime, ouvrant la voie à la naissance de la République française, tandis que son souvenir continue de hanter les mémoires, tantôt victime expiatoire, tantôt symbole d'une monarchie déconnectée des réalités.

Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Geertruida Zelle, est une figure emblématique de la Première Guerre mondiale, célèbre pour son rôle d'espionne présumée. Danseuse exotique adulée dans les salons parisiens et accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne, elle est condamnée à mort et exécutée le 15 octobre 1917. Son procès, ses liaisons avec des officiers militaires et son exécution controversée ont fait d’elle une légende entourée de mystère. Cet article retrace l’histoire de Mata Hari, de sa carrière de danseuse à sa fin tragique.

Les Premières Années de Margaretha Zelle

Une enfance en Hollande

Margaretha Geertruida Zelle naît le 7 août 1876 à Leeuwarden, aux Pays-Bas, dans une famille aisée. Son père, un homme d'affaires prospère, lui assure une éducation privilégiée. Cependant, la faillite de son père et la mort prématurée de sa mère la plongent dans une enfance marquée par des bouleversements. À l'âge de 18 ans, elle quitte les Pays-Bas pour épouser un officier de l'armée néerlandaise, Rudolf MacLeod, avec qui elle s’installe dans les colonies néerlandaises en Indonésie.

Une nouvelle identité : Mata Hari, la danseuse

Après un mariage difficile et le décès tragique de son fils, Margaretha rentre en Europe et s’installe à Paris en 1903. C’est là qu’elle adopte le pseudonyme "Mata Hari", un nom qui signifie "œil du jour" en malais, et se lance dans une carrière de danseuse exotique. Sa beauté, ses costumes orientaux et ses performances sensuelles font d’elle une star. Elle devient rapidement une figure de la haute société parisienne, courtisée par les hommes les plus influents.

De Danseuse à Espionne

La Première Guerre mondiale et le contexte d'espionnage

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Mata Hari se retrouve prise au milieu des conflits géopolitiques. Vivant en France, mais étant d'origine néerlandaise, elle est citoyenne d’un pays neutre, ce qui lui permet de voyager librement entre les frontières. Grâce à ses liaisons avec des officiers militaires de diverses nationalités, Mata Hari devient une suspecte idéale pour les services de renseignement. Sa vie amoureuse et son accès à des secrets militaires la placent dans une position délicate.

Recrutement et soupçons

En 1916, les services de renseignement français soupçonnent Mata Hari d’espionnage pour l’Allemagne. Selon certains témoignages, elle aurait été approchée par des agents allemands pour leur fournir des informations en échange d'argent. Cependant, les preuves contre elle sont maigres et controversées. Ce qui est certain, c’est qu’elle mène une vie luxueuse et continue à fréquenter des officiers des deux camps, alimentant ainsi les soupçons autour de son rôle réel.

Arrestation et Procès

L’arrestation à Paris

Le 13 février 1917, Mata Hari est arrêtée à Paris par les autorités françaises, accusée de trahison et d’espionnage. Elle est placée en détention dans la prison de Saint-Lazare, où elle est interrogée à de multiples reprises. Les autorités françaises affirment avoir des preuves qu’elle a transmis des informations aux Allemands sous le nom de code "H21", mais ces preuves restent largement fondées sur des allégations et des rumeurs.

Un procès controversé

Le procès de Mata Hari commence en juillet 1917. Elle est jugée par un tribunal militaire, sans véritable possibilité de défense. Accusée de causer indirectement la mort de milliers de soldats français en divulguant des secrets militaires, elle devient rapidement un bouc émissaire idéal pour les autorités françaises, désireuses de montrer leur fermeté. Malgré son plaidoyer d'innocence et son affirmation qu’elle n’a jamais été une espionne, Mata Hari est condamnée à mort le 24 juillet 1917.

L’Exécution de Mata Hari

Le 15 octobre 1917 : le jour fatidique

Le 15 octobre 1917, à l’aube, Mata Hari est exécutée par un peloton d’exécution au camp militaire de Vincennes, près de Paris. Avant d’être fusillée, elle refuse d’être attachée ou de porter un bandeau sur les yeux. Elle fait face à ses bourreaux avec dignité, selon les témoins présents. Après l’exécution, aucun membre de sa famille ne réclame son corps, qui est enterré dans une fosse commune.

La légende autour de son exécution

L’exécution de Mata Hari a donné naissance à de nombreux mythes. Certaines sources rapportent qu’elle aurait envoyé un baiser au peloton d'exécution avant de mourir, un geste théâtral qui correspondrait à son personnage public. D’autres affirment qu’elle a crié son innocence jusqu’au bout. Quoi qu'il en soit, sa mort a marqué les esprits, et elle est rapidement devenue une figure mythique de la guerre, à la fois victime et traîtresse supposée.

Mata Hari, Mythe et Réévaluation Historique

Un bouc émissaire de la guerre

De nombreuses études postérieures ont remis en question la culpabilité de Mata Hari. Certains historiens estiment qu’elle a été utilisée comme bouc émissaire par les autorités françaises, désireuses de détourner l'attention des revers militaires et de montrer une ligne dure contre l’espionnage. Les preuves de sa culpabilité sont faibles et reposent en grande partie sur des conjectures et des témoignages douteux.

Une figure de la culture populaire

Depuis sa mort, Mata Hari est devenue une icône culturelle, symbolisant à la fois la séduction, la trahison et le mystère. Elle a inspiré des films, des livres et des pièces de théâtre, faisant d’elle une légende immortelle. Si son rôle réel en tant qu'espionne est encore débattu, son image de femme fatale est restée ancrée dans l’imaginaire collectif.

La Danseuse devenue Espionne

L'exécution de Mata Hari reste un événement controversé de l’histoire de la Première Guerre mondiale. Véritable espionne ou simple aventurière prise dans l'engrenage de la guerre ? Quoi qu'il en soit, elle incarne les dangers de la guerre et l'ambiguïté morale des temps troublés. En tant que danseuse devenue espionne présumée, son histoire continue de fasciner, et sa légende perdure encore aujourd'hui comme symbole d’un destin tragique et énigmatique.

La bataille de Glasgow, qui s’est déroulée du 15 au 16 octobre 1864, est un épisode marquant dans la guerre de Sécession américaine. Bien que mineure par rapport à d’autres affrontements plus connus, cette victoire confédérée dans la petite ville de Glasgow, dans le Missouri, a permis aux forces du Sud de renforcer temporairement leur position dans la région. Elle a aussi souligné l'importance stratégique des raids et des guérillas dans les derniers mois du conflit. Cet article revient sur les origines, le déroulement et les conséquences de cette bataille.

Contexte de la Guerre de Sécession au Missouri

La guerre de Sécession et le rôle du Missouri

Le Missouri, un État frontalier, était un terrain de lutte acharnée pendant la guerre civile américaine. Bien que l'État soit resté officiellement dans l'Union, il était profondément divisé entre les partisans de l'Union et ceux de la Confédération. De nombreux affrontements ont eu lieu sur son territoire, rendant la situation confuse et instable. Les guérillas confédérées, appelées bushwhackers, étaient particulièrement actives dans cette région, et la bataille de Glasgow s’inscrit dans ce contexte d’une guerre à la fois militaire et civile.

La campagne de Price en 1864

La bataille de Glasgow s’inscrit dans la campagne plus large menée par le général confédéré Sterling Price en 1864. Price avait pour mission de conduire une grande offensive au Missouri pour rallier les sympathisants sudistes, lever des recrues et obtenir des fournitures pour l’armée confédérée. En septembre et octobre 1864, Price et ses troupes parcourent l’État, menant des batailles et occupant brièvement plusieurs villes. Glasgow devient une cible importante en raison de ses ressources et de sa position stratégique.

Le Déroulement de la Bataille de Glasgow

Les forces en présence

Le 15 octobre 1864, les troupes confédérées sous le commandement des généraux John B. Clark Jr. et Joe Shelby marchent sur Glasgow. Les forces de l’Union présentes dans la ville, dirigées par le colonel Chester Harding, sont peu nombreuses et mal préparées pour un affrontement de grande ampleur. Harding commande environ 800 soldats, principalement des milices locales, tandis que les confédérés alignent environ 1 500 hommes, une supériorité numérique décisive.

Le siège et l’assaut confédéré

La bataille commence avec l’arrivée des forces confédérées autour de Glasgow. Harding, comprenant qu’il ne pourrait pas résister longtemps à une attaque directe, organise ses hommes pour défendre les principales hauteurs de la ville. Cependant, le 16 octobre, les forces confédérées lancent un assaut coordonné. Les troupes de Shelby attaquent sur plusieurs fronts, et malgré une résistance acharnée de la garnison de l'Union, Harding est contraint de se rendre après plusieurs heures de combat.

Conséquences et Signification de la Victoire Confédérée

Une victoire confédérée stratégique

La prise de Glasgow par les confédérés permet à Sterling Price de s’emparer de plusieurs milliers de fusils, d'une grande quantité de munitions et d’autres fournitures essentielles. Bien que la bataille n’ait pas changé le cours général de la guerre, cette victoire temporaire a permis aux forces sudistes de prolonger leur campagne dans le Missouri et de maintenir une pression sur les forces de l’Union dans la région.

Le déclin rapide après la victoire

Malgré cette victoire, la campagne de Price fut rapidement vouée à l’échec. Quelques jours après la bataille de Glasgow, les forces confédérées subissent une défaite décisive lors de la bataille de Westport, près de Kansas City. Cette défaite marque la fin de l’influence confédérée au Missouri. La victoire à Glasgow, bien que significative à court terme, ne fut pas suffisante pour renverser la situation globale dans l’Ouest.

Impact de la Bataille de Glasgow sur la Guerre Civile

Le rôle des petites batailles dans la guerre

La bataille de Glasgow illustre l’importance des petits engagements dans la guerre de Sécession, en particulier dans les régions frontières comme le Missouri. Ces batailles, bien que souvent éclipsées par les grandes confrontations de l’Est comme Gettysburg ou Antietam, étaient essentielles pour maintenir le moral des troupes, ravitailler les armées, et influencer la loyauté des populations locales.

Les tactiques de guérilla et de raids