Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Poète

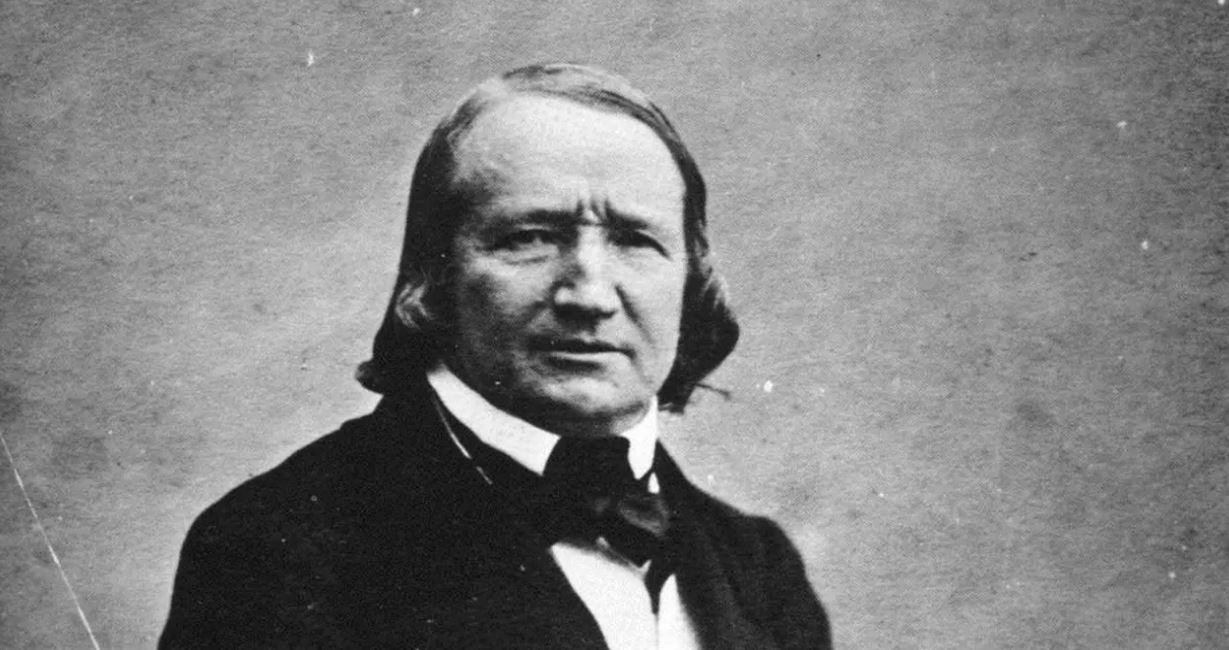

Le 17 septembre 1863, Alfred de Vigny s’éteint à Paris dans une relative discrétion, loin du tumulte littéraire de son époque. Poète, dramaturge, romancier, mais surtout penseur lucide et mélancolique, il incarne une figure singulière du romantisme français. Retour sur la vie et la mort d’un écrivain qui préférait le silence aux salons, et dont les vers résonnent encore comme des méditations profondes sur le destin humain.

Alfred de Vigny : un aristocrate lettré en quête de sens

Une jeunesse marquée par l’ordre et le désenchantement

Né le 27 mars 1797 à Loches, dans une famille aristocratique ruinée par la Révolution, Alfred de Vigny reçoit une éducation stricte et classique. Très tôt, il est fasciné par l’Histoire, la philosophie et la littérature. Militaire de carrière, il s'engage dans l’armée mais s’ennuie profondément dans une vie de garnison sans gloire.

C’est dans l’écriture qu’il trouve son véritable terrain d’expression. Influencé par Chateaubriand, mais plus pessimiste que Victor Hugo, il devient l’un des grands noms du romantisme français.

Il écrit dans son journal :

« J’ai le mal de l’idéal. »

Un pilier discret du romantisme français

Poète des âmes solitaires

Alfred de Vigny publie en 1822 Poèmes antiques et modernes, mais c’est surtout en 1829 qu’il marque durablement la poésie française avec Les Destinées, recueil posthume considéré comme son chef-d’œuvre. On y trouve La Mort du loup, poème emblématique dans lequel il célèbre la dignité silencieuse face à la souffrance :

"Gémir, pleurer, prier est également lâche.

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche..."

Dans ses poèmes, Vigny développe une philosophie de la résignation stoïcienne, du devoir silencieux et de la solitude du penseur face au monde.

Romancier et dramaturge en avance sur son temps

En 1826, il publie Cinq-Mars, roman historique pionnier en France, inspiré de la conspiration de ce nom contre Richelieu. L’ouvrage rencontre un grand succès et installe Vigny comme un écrivain à part.

Côté théâtre, Chatterton (1835), son drame le plus célèbre, met en scène un poète maudit écrasé par une société utilitariste. Il y dénonce déjà l’hostilité du monde moderne envers les artistes et les âmes sensibles.

Le retrait du monde : solitude et méditation

L’exil intérieur à La Charente

Dès les années 1840, Vigny se retire de la vie littéraire parisienne. Il s’installe à Angoulême, dans sa maison du Maine-Giraud, transformée en véritable havre de méditation. Il y mène une vie presque monacale, entre lectures, promenades et réflexion métaphysique.

Il rédige alors son Journal d’un poète, publié après sa mort, dans lequel il consigne ses pensées, ses désillusions politiques, ses doutes religieux et sa vision sombre de l’existence.

Il y écrit :

"Le silence est la vertu des forts."

Une rupture avec son époque

À rebours de ses contemporains plus engagés comme Hugo ou Lamartine, Vigny se détourne de la politique. Il reste à distance des révolutions de 1830 et 1848, qu’il juge trop passionnelles et éphémères. Pour lui, l’action collective est vaine, seul le stoïcisme individuel peut donner un sens à la vie.

Ce désengagement progressif contribue à le marginaliser sur la scène littéraire, bien qu’il soit élu à l’Académie française en 1845.

17 septembre 1863 : La fin d’un poète silencieux

Une mort dans la discrétion

Alfred de Vigny meurt à Paris le 17 septembre 1863, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer de l’estomac qu’il avait longtemps gardé secret. Fidèle à son image de poète stoïque, il affronte la maladie avec la même discrétion et la même gravité que les héros de ses poèmes.

Ses obsèques se déroulent dans une relative indifférence publique. Contrairement à Victor Hugo, qui aura des funérailles nationales, Vigny quitte ce monde dans un silence conforme à sa philosophie de vie.

Il repose désormais au cimetière de Montmartre à Paris.

Une postérité tardive mais profonde

Après sa mort, l’œuvre de Vigny connaît une forme de renaissance critique. Des philosophes comme Nietzsche ou Camus s’y intéressent pour sa vision de l’absurde, du devoir et de la dignité.

Son stoïcisme, sa profondeur morale et sa lucidité sur la condition humaine font de lui un penseur moderne. Ses vers, souvent appris par cœur dans les écoles de la IIIe République, marquent durablement la littérature française.

Un esprit libre et solitaire au cœur du XIXe siècle

Alfred de Vigny n’a jamais cherché la gloire ni les foules. Il a préféré la solitude, le silence et la rigueur morale. Sa mort le 17 septembre 1863 passe presque inaperçue, mais son œuvre, elle, continue de résonner avec force. Poète du devoir, romancier de la fatalité, penseur du tragique humain, il demeure une figure essentielle du romantisme français, à la fois fidèle à son siècle et étrangement contemporain.

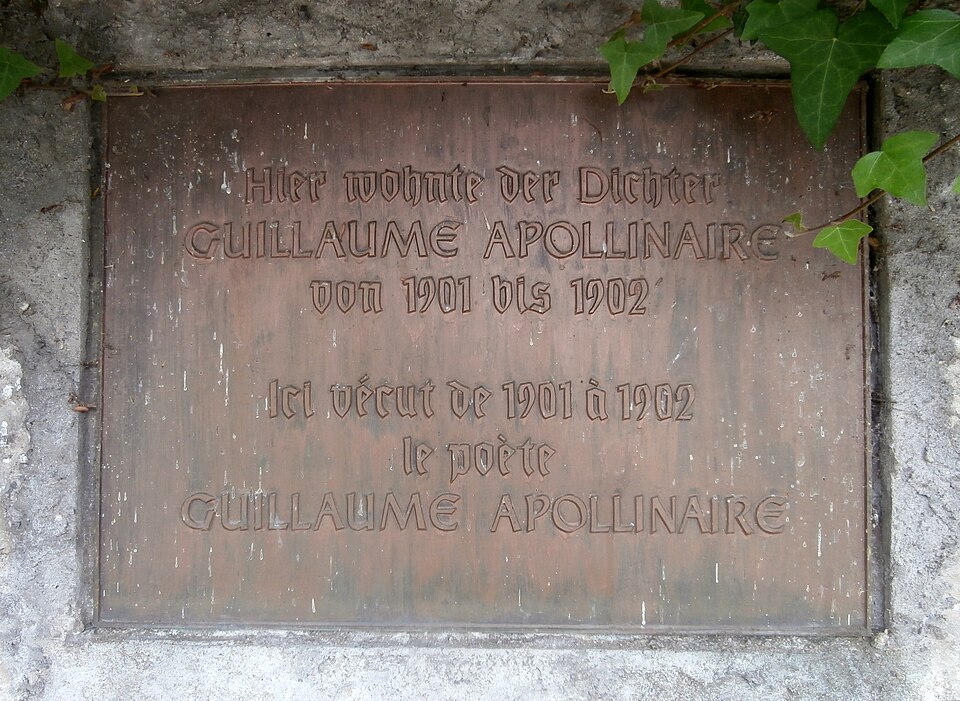

Le 26 août 1880 marque la naissance d’un des plus grands poètes français du XXe siècle : Guillaume Apollinaire. Figure emblématique de la modernité littéraire, il fut à la fois poète, critique d’art, romancier et pionnier du surréalisme. Sa vie passionnante, marquée par l’exil, les amours tumultueuses, la guerre et l’avant-garde artistique, continue d’influencer la littérature contemporaine. Plongeons dans l’histoire de cet homme hors du commun.

Les origines mystérieuses d’un poète européen

Une naissance à Rome sous une identité floue

Guillaume Apollinaire naît à Rome le 26 août 1880, sous le nom de Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Kostrowicki. Il est le fils d’Angelika Kostrowicka, une aristocrate polonaise exilée, et d’un père inconnu, peut-être un officier italien. Le mystère autour de ses origines nourrira chez lui un sentiment d’errance et d’exil, thème récurrent dans son œuvre.

Très jeune, il quitte l’Italie pour la France avec sa mère et son frère. Il étudie dans divers lycées, notamment à Nice, Cannes et Monaco, avant de s’installer à Paris, capitale artistique de l’époque.

Un Européen avant l’heure

Polyglotte, passionné par la culture italienne, allemande, slave et française, Apollinaire incarne une identité européenne bien avant que cette idée ne prenne forme politiquement. Ce cosmopolitisme irrigue sa poésie, traversée par des influences multiples, des mythes antiques à la modernité urbaine, en passant par les avant-gardes artistiques.

Le poète de la modernité et de l’invention poétique

Invention du mot "surréalisme"

Apollinaire est sans conteste un précurseur du surréalisme, bien qu’il meure avant la fondation officielle du mouvement par André Breton en 1924. C’est lui qui forge le mot "surréalisme" en 1917, à l’occasion de la pièce Parade de Jean Cocteau et Erik Satie, qu’il qualifie de "ballet surréaliste". Cette intuition d’un art qui dépasse le réel anticipait les explorations de l’inconscient propres aux surréalistes.

Les Calligrammes : une révolution visuelle de la poésie

En 1918, Apollinaire publie Calligrammes, un recueil où les poèmes prennent des formes visuelles : un cœur, une tour Eiffel, une montre… Cette fusion entre poésie et image anticipe les arts visuels modernes. Il écrivait :

« Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin en rapport avec le sujet du texte. »

Ces poèmes dessinent une nouvelle voie où le langage devient plastique, libéré de la linéarité traditionnelle.

Alcools : entre tradition et modernité

Alcools (1913), son recueil majeur, incarne à merveille la tension entre tradition lyrique et modernité technique. Apollinaire y supprime volontairement la ponctuation pour laisser au lecteur une liberté d’interprétation. On y trouve des poèmes célèbres comme Zone, Le Pont Mirabeau, ou La Chanson du Mal-Aimé.

Dans Zone, il s’affranchit des anciens dieux pour célébrer les villes, les avions, les affiches publicitaires, les symboles de son époque :

« À la fin tu es las de ce monde ancien. »

L’amoureux blessé, le soldat poète

Des passions amoureuses fondatrices

Apollinaire fut un grand amoureux, souvent malheureux. Son amour pour Lou, rencontrée en 1914, marque profondément sa poésie de guerre. La correspondance entre eux constitue un témoignage poignant des sentiments exacerbés par la séparation et le danger.

L’engagement dans la Grande Guerre

Naturalisé français en 1916, Apollinaire s’engage comme volontaire lors de la Première Guerre mondiale. Il est grièvement blessé à la tête par un éclat d’obus en mars 1916. Cette blessure physique le fragilise durablement et il meurt deux ans plus tard, le 9 novembre 1918, emporté par la grippe espagnole à 38 ans.

Malgré la guerre, il continue d’écrire et d’innover, transformant la tragédie en matière poétique :

« C’est au front que j’ai le mieux compris la fraternité. »

Un passeur des avant-gardes artistiques

L’ami de Picasso, Braque et Delaunay

Apollinaire fréquente tous les artistes majeurs de l’avant-garde parisienne. Il est proche de Pablo Picasso, Georges Braque, Robert et Sonia Delaunay, Marc Chagall, et Marcel Duchamp. Il les soutient en tant que critique d’art et théoricien du cubisme.

Il publie Les Peintres cubistes en 1913, un essai fondateur qui défend l’idée d’un art nouveau, libéré de l’imitation du réel. Il perçoit l’art comme un langage parallèle à la poésie, capable de réinventer le monde.

Une vie courte, une œuvre immense

Malgré sa mort prématurée, Apollinaire laisse derrière lui une œuvre d’une richesse foisonnante, encore étudiée et célébrée aujourd’hui. Son influence est immense, de Breton à Prévert, de Desnos à Aragon, et même dans la chanson française (Léo Ferré, Serge Gainsbourg).

Pourquoi Apollinaire reste un poète essentiel aujourd’hui

L’œuvre de Guillaume Apollinaire traverse le temps avec une étonnante modernité. Son art est celui d’un funambule entre deux mondes : l’ancien et le nouveau, le visible et l’invisible, la guerre et l’amour. Il nous enseigne que la poésie n’est pas un refuge mais une manière de vivre le réel avec intensité.

- Son vers le plus célèbre, tiré du Pont Mirabeau, résonne encore :

« Il est grand temps de rallumer les étoiles. »

Apollinaire, le poète qui annonça le siècle

Guillaume Apollinaire, né le 26 août 1880, incarne cette transition fondamentale entre le XIXe siècle symboliste et le XXe siècle des avant-gardes. Poète de l’amour, de la ville, de la guerre et du rêve, il reste une figure lumineuse de la littérature mondiale.

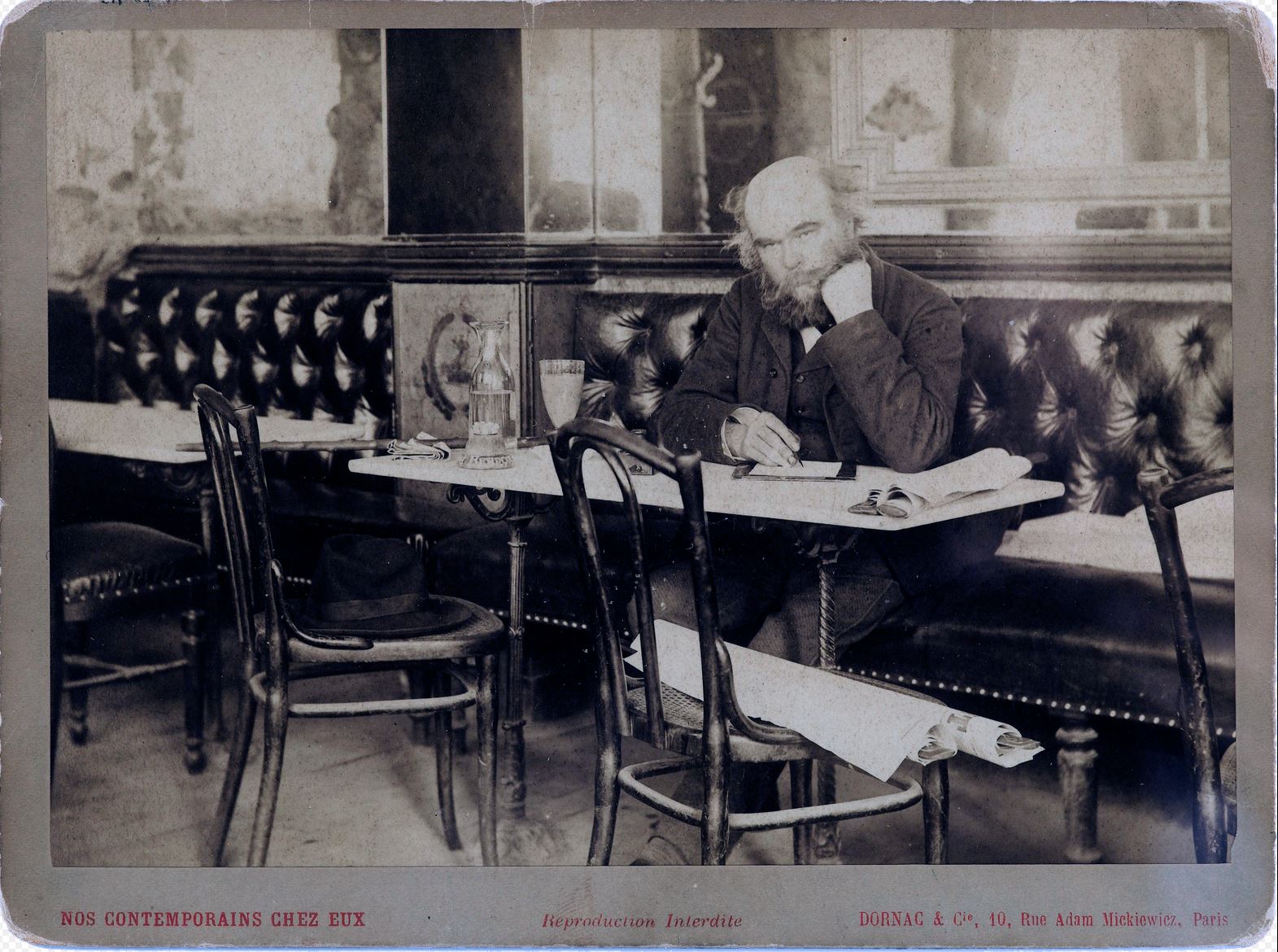

Paul Verlaine, figure emblématique du symbolisme, demeure l’un des poètes les plus fascinants de la littérature française. Qualifié de "poète maudit" en raison de sa vie tumultueuse, marquée par ses amours passionnées, ses errances et ses excès, Verlaine a laissé une œuvre d’une sensibilité et d’une musicalité inégalées. Cet hommage explore la vie et l’héritage littéraire de cet artiste qui a su transcender ses tourments pour offrir au monde des vers immortels.

La Vie d’un Poète Maudit

Une Jeunesse entre Ombres et Lumières

Né à Metz en 1844, Paul Verlaine grandit dans une famille bourgeoise, où il se passionne rapidement pour la littérature. Cependant, son caractère instable et ses penchants pour l’alcool apparaissent dès son adolescence, annonçant une existence tourmentée.

La Rencontre avec Arthur Rimbaud

La rencontre avec Arthur Rimbaud, jeune poète rebelle, bouleverse sa vie en 1871. Leur relation tumultueuse, mêlée de passion et de violence, culminera avec le fameux épisode de Bruxelles en 1873, où Verlaine tire sur Rimbaud dans un moment d’égarement. Cet incident conduit à son emprisonnement, période durant laquelle il compose une partie de ses œuvres les plus profondes.

Une Œuvre Marquée par l’Émotion et la Musicalité

Les Premiers Succès

Dès 1866, Verlaine se fait remarquer avec "Poèmes Saturniens", un recueil où transparaît déjà sa sensibilité unique. Influencé par le romantisme, il y développe une poésie mélancolique et musicale.

Le Chef-d’Œuvre : "Romances sans Paroles"

Écrit en 1874, pendant son séjour en prison, ce recueil est considéré comme l’un des sommets de la poésie française. Verlaine y allie une langue fluide et des rythmes novateurs, ouvrant la voie au symbolisme et inspirant des générations de poètes.

L’Influence du Symbolisme

Verlaine devient une figure clé du symbolisme, un mouvement poétique qui privilégie les sensations, les images suggestives et la musicalité des mots. Il résume cet idéal dans son célèbre vers :

« De la musique avant toute chose… »

Les Tourments d’un Homme et d’un Artiste

Une Vie de Déchéance

Malgré son génie, Verlaine sombre dans la pauvreté et les excès. Rejeté par la société bourgeoise et souvent méprisé, il erre de villes en villages, cherchant refuge dans l’écriture et la religion.

La Consécration Tardive

Ironiquement, c’est en 1894, peu avant sa mort, que Verlaine est désigné comme "Prince des poètes" par ses contemporains, une reconnaissance tardive mais méritée de son talent.

L’Héritage Littéraire de Paul Verlaine

Une Influence Durable

L’œuvre de Verlaine continue d’inspirer écrivains, artistes et musiciens. Sa capacité à capturer l’éphémère, à traduire l’indicible, fait de lui un maître incontesté de la poésie.

L’Immortalité du Poète Maudit

Si Verlaine reste associé à l’image du "poète maudit", il est avant tout l’illustration d’un artiste qui a su sublimer ses douleurs et ses échecs pour créer une œuvre universelle. Ses poèmes, empreints de fragilité et de grâce, parlent encore aujourd’hui à nos cœurs.

Une Vie de Poésie et de Tourments

Paul Verlaine, avec son art inimitable, occupe une place centrale dans le patrimoine littéraire français. Cet hommage rappelle que, derrière les tumultes de sa vie, se cache un génie poétique qui a su révéler la beauté dans la mélancolie et l’émotion dans le chaos. En célébrant Verlaine, c’est aussi un pan de l’âme humaine que l’on honore.

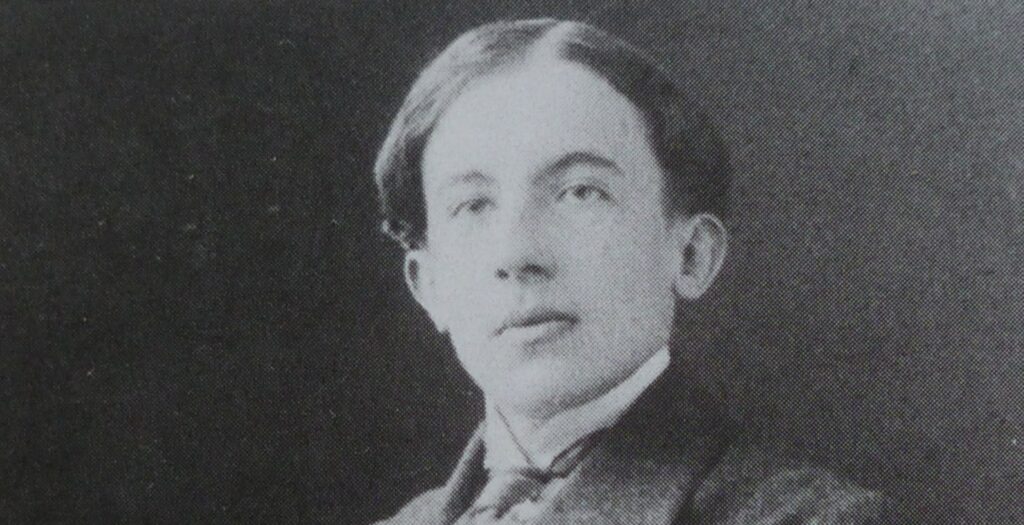

Paul Éluard, l’un des poètes les plus emblématiques du XXe siècle, reste une figure incontournable de la littérature française. Sa poésie, marquée par la passion et l’engagement, incarne l’amour, la révolte et l'espoir. À travers son œuvre, il s’est illustré comme un homme de résistance, à la fois par son engagement politique et par la force symbolique de ses mots. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir l'univers poétique d'Éluard, un homme qui a su transformer la douleur en beauté et la révolte en poésie.

La naissance d’un poète

Les premières années de Paul Éluard

Né le 14 décembre 1895 à Saint-Denis sous le nom d'Eugène Éluard, Paul Éluard a grandi dans une France en pleine effervescence. Dès son plus jeune âge, il est marqué par les difficultés familiales et la maladie. Loin de le briser, ces épreuves nourrissent sa créativité et son esprit révolté. Très tôt, il se tourne vers la poésie comme moyen d’expression, influencé par les écrivains symbolistes et le mouvement dadaïste.

Les influences littéraires et artistiques

La rencontre avec les surréalistes, en particulier André Breton, sera déterminante dans la vie d'Éluard. À travers ce groupe littéraire, il adopte une écriture libre, sans contrainte, qui valorise l’inconscient et la libération des mots. C’est à cette époque qu'il choisit de se faire connaître sous le nom de Paul Éluard, un pseudonyme qui devient synonyme de révolte et de liberté créative.

La poésie de l’amour et de la liberté

L’amour comme moteur de la création

L'amour est un thème central dans l’œuvre de Paul Éluard. Il le considère comme une force universelle et rédemptrice. Ses poèmes les plus célèbres, tels que Liberté, égalité, fraternité et La courbe de tes yeux, célèbrent l’amour comme une expression de la beauté et de l'espoir. L’amour pour sa muse, Gala, mais aussi pour la liberté et la justice, traverse toute son œuvre, donnant une profondeur émotionnelle et une universalité à ses vers.

La poésie de la résistance

Paul Éluard n’a jamais été un poète déconnecté de son époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’engage activement contre l’occupant nazi, et sa poésie devient un outil de résistance. Dans Poésie et vérité ou La guerre, il dénonce l’inhumanité de la guerre tout en appelant à l’unité et à la solidarité. Sa poésie devient ainsi un appel à la libération et à la révolte, incarnant l'espoir dans des périodes sombres.

L’héritage d’Éluard

Une influence durable sur la poésie moderne

L’héritage de Paul Éluard continue de rayonner à travers la poésie contemporaine. Sa manière de tordre les mots et de défaire les formes classiques de la poésie a inspiré plusieurs générations de poètes. Sa vision de la poésie comme un moyen de libérer la pensée et de toucher le cœur des hommes reste un modèle pour beaucoup.

Un hommage vivant

Aujourd'hui, de nombreux événements, expositions et éditions mettent à l’honneur son œuvre, assurant ainsi une transmission de son message aux jeunes générations. En explorant sa poésie, nous comprenons mieux la puissance des mots pour lutter contre l’injustice et célébrer la beauté de l’existence.

Poésie, Passion et Engagement

Paul Éluard, par son œuvre, nous a légué un message de résistance, d’amour et de beauté. Son engagement et sa poésie continuent d’inspirer et de résonner, bien au-delà des époques. En rendant hommage à ce grand poète, nous célébrons non seulement un écrivain, mais un homme de cœur et de lutte, dont l’œuvre reste un phare dans l’histoire de la littérature.