Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Histoire de France

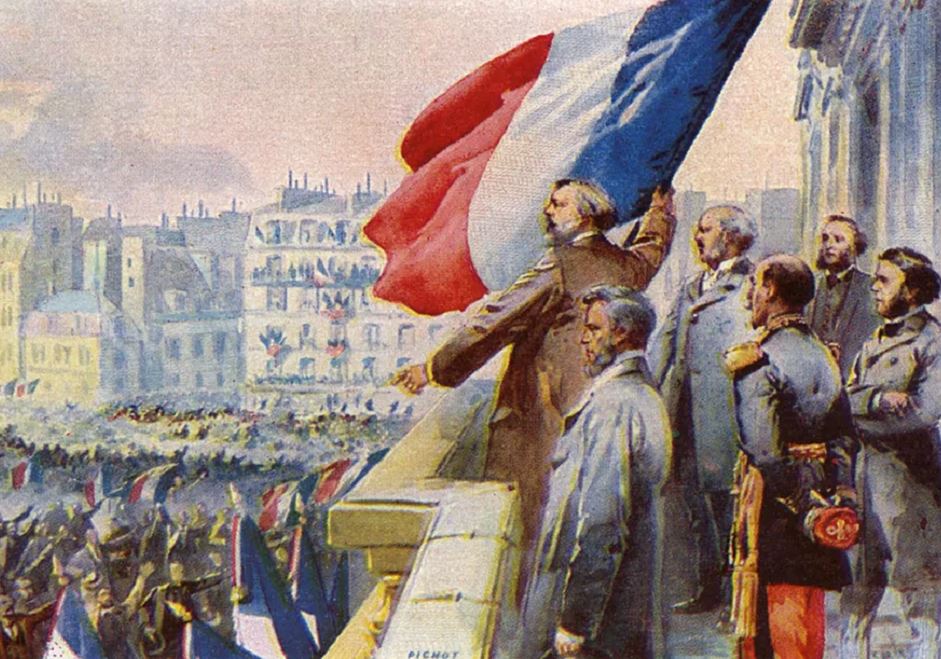

Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris, après la défaite humiliante de Napoléon III face aux Prussiens à Sedan. Cet événement marque la fin du Second Empire et le retour d’un régime républicain qui, malgré les soubresauts de l’histoire, s’ancrera durablement en France. Une journée décisive pour la démocratie française, entre chaos militaire, agitation populaire et volonté politique.

Naissance de la Troisième République

La guerre franco-prussienne et la chute de l’Empire

L’année 1870 s’ouvre sous tension. La France, dirigée par Napoléon III, entre en guerre contre la Prusse le 19 juillet. Ce conflit, motivé par une diplomatie maladroite et le désir d’enrayer la montée en puissance allemande, se révèle désastreux pour l’armée française. En quelques semaines, les défaites s’enchaînent, culminant avec la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870.

La nouvelle de cette reddition, vécue comme une trahison nationale, provoque une onde de choc dans tout le pays. À Paris, la colère populaire éclate. Le régime impérial est discrédité. L’heure est venue pour les républicains d’agir.

Une journée de soulèvement populaire à Paris

Le 4 septembre au matin, la foule se masse sur la Place de la Concorde, puis converge vers le Palais Bourbon, siège du Corps législatif. Elle exige la déchéance de l’Empereur et la proclamation immédiate de la République.

Sous la pression, les députés républicains prennent les devants. Parmi eux, Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Favre ou encore Henri Rochefort, tous figures majeures de l’opposition au régime impérial. Ils se rendent à l’Hôtel de Ville de Paris, symbole de la démocratie depuis la Révolution française.

Dans l’après-midi, Léon Gambetta proclame solennellement la République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville, devant une foule immense et en liesse. C’est la naissance officielle de la Troisième République, sans violence ni bain de sang, mais dans une urgence absolue.

La formation du Gouvernement de la Défense nationale

Dans la foulée de la proclamation, un Gouvernement provisoire, baptisé Gouvernement de la Défense nationale, est mis en place. Il est chargé de poursuivre la guerre contre la Prusse, de défendre Paris et d’assurer la continuité de l’État.

Ce gouvernement est composé majoritairement de républicains modérés. Il inclut des personnalités comme Jules Favre (Affaires étrangères), Adolphe Crémieux (Justice) ou Ernest Picard (Intérieur), sous la présidence du général Louis-Jules Trochu.

Mais si la République est proclamée, elle ne repose encore sur aucune légitimité électorale. Il faudra attendre les élections de février 1871 pour qu’une Assemblée nationale soit élue — majoritairement monarchiste dans un premier temps.

La République proclamée, mais pas encore consolidée

Le 4 septembre 1870 ne marque pas seulement un changement de régime, mais aussi le début d’une nouvelle instabilité politique. Le Gouvernement de la Défense nationale doit affronter une situation dramatique : Paris est assiégé, la province est désorganisée, et la menace prussienne s’intensifie.

Gambetta, depuis Tours puis Bordeaux, tente d’organiser une résistance en province. Il s'envole même en ballon depuis Paris assiégé pour rallier les armées du sud. Malgré son énergie, la situation militaire reste désespérée. Le 28 janvier 1871, Paris capitule. Le traité de paix signé à Francfort en mai consacre la perte de l’Alsace et de la Moselle, un choc national.

Malgré ces débuts chaotiques, la République résiste. Elle surmonte la Commune de Paris (mars-mai 1871), les tentatives de restauration monarchique, et s'impose durablement à partir de 1875 avec l'adoption des lois constitutionnelles.

Anecdote : la proclamation improvisée d’une République attendue

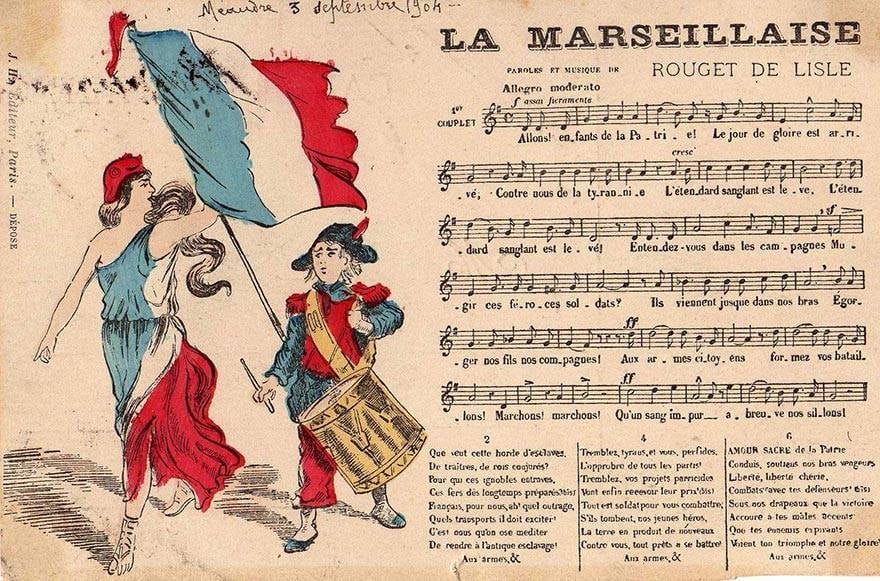

Contrairement à 1848, où la Seconde République avait été proclamée après un soulèvement violent, la proclamation du 4 septembre 1870 se déroule sans effusion de sang. La foule ne cherche pas la vengeance, mais la restauration d’un idéal démocratique. Les drapeaux tricolores remplacent les aigles impériaux, et la Marseillaise résonne à nouveau dans Paris.

Une phrase célèbre de Victor Hugo, républicain de la première heure, illustre l’esprit du moment :

« La République est déclarée. Elle a été reçue avec une explosion d’enthousiasme. »

Un événement marquant dans la longue marche vers la démocratie

Le rétablissement de la République en 1870 est un moment-clé de l’histoire de France. Il marque la troisième tentative républicaine après celles de 1792 et de 1848, et cette fois-ci, elle s’inscrira dans la durée.

Ce régime va devenir le socle de la vie politique française, en dépit des crises (Affaire Dreyfus, Première Guerre mondiale, montée des extrêmes). Il jettera les bases des libertés fondamentales, de la laïcité et du suffrage universel.

La République surgit des ruines de l’Empire

Le 4 septembre 1870, la France bascule dans un nouveau chapitre de son histoire. Dans un moment de crise nationale, alors que l’Empire s’effondre sous les coups de la Prusse, le peuple et ses représentants proclament une République qui saura, malgré les épreuves, s’ancrer durablement dans le paysage politique français.

De cette journée est née une institution qui, bien que contestée et parfois mise à mal, est devenue le pilier de la démocratie française moderne. La Troisième République, issue de la défaite, incarne un espoir : celui d’un peuple qui choisit la liberté et la souveraineté populaire au cœur du chaos.

Lien Wikipédia pertinent :

Le 23 juillet 1945 s’ouvre à Paris un procès historique : celui du maréchal Philippe Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale devenu le chef de l’État français sous l’Occupation nazie, il est jugé pour intelligence avec l’ennemi et atteinte à la sûreté de l’État. Ce procès, profondément symbolique, marque une étape cruciale de l’épuration judiciaire et politique de la France à la Libération.

Le contexte de l’après-guerre : une France meurtrie et divisée

La Libération et le besoin de justice

À la Libération en 1944, la France sort d’une occupation allemande brutale. Le pays est encore sous le choc des quatre années de collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. Le peuple français, meurtri, réclame justice. Le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle entend répondre à cette attente à travers une série de procès destinés à juger les collaborateurs.

Philippe Pétain, figure double de l’histoire française

Philippe Pétain, âgé de 89 ans au moment du procès, est une figure complexe. Vainqueur de Verdun en 1916, il avait été élevé au rang de héros national. Mais en 1940, après la débâcle française, il devient chef de l’État français, siège à Vichy et collabore avec l’Allemagne nazie. Il signe l’armistice du 22 juin 1940 et engage une politique d’exclusion, notamment à l’encontre des Juifs, des résistants et des communistes.

L’ouverture du procès : 23 juillet 1945, un événement national

Un procès très attendu

Le procès de Pétain débute le 23 juillet 1945 dans la salle du Palais de justice à Paris. Il se tient devant la Haute Cour de justice, créée spécialement pour juger les actes de collaboration. Une foule nombreuse, journalistes, anciens résistants, citoyens curieux et victimes du régime de Vichy, attendent avec ferveur le début des audiences.

Un climat tendu

La tension est à son comble. Pétain refuse de se défendre personnellement, estimant qu’il ne doit rendre des comptes qu’au peuple français. C’est l’un de ses anciens avocats, Jacques Isorni, qui assure sa défense avec fougue. Le procès est aussi politique que juridique. Il oppose deux visions de la France : celle de la Résistance et celle de l’Ordre nouveau imposé par Vichy.

Les chefs d'accusation retenus contre Pétain

Intelligence avec l’ennemi

Le principal chef d’accusation porte sur l’intelligence avec l’ennemi. Pétain est accusé d’avoir collaboré activement avec l’occupant nazi, facilitant les arrestations, les déportations, la répression et la remise aux Allemands des opposants et des Juifs.

Haute trahison et atteinte à la sûreté de l’État

Le maréchal est également jugé pour avoir violé la Constitution de la République en s’octroyant les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. En devenant chef de l’État par des voies extra-constitutionnelles, il est accusé d’avoir trahi la République.

La responsabilité morale et politique

Le procès ne se limite pas aux actes juridiques. Il soulève aussi la question de la responsabilité morale d’un homme qui, tout en prétendant protéger les Français, a accepté de coopérer avec le régime nazi. Il a cautionné les lois antisémites, toléré les rafles et contribué à l’exécution de résistants.

Un procès médiatisé et riche en symboles

Des témoins de poids

De nombreux témoins sont appelés à la barre, dont Léon Blum, ancien président du Conseil, déporté sous Vichy. Il témoigne avec dignité de l’action du régime. Des membres de la Résistance, des anciens ministres, des survivants de la Shoah ou des familles de fusillés viennent exprimer la souffrance vécue pendant l’Occupation.

La ligne de défense : un bouclier contre l’Allemagne

L’argument principal de la défense est que Pétain aurait « protégé » la France en coopérant avec les Allemands afin de limiter les dégâts. « J’ai voulu éviter le pire », martèle son avocat Isorni. Mais cette ligne de défense peine à convaincre face aux preuves accablantes d’une politique d’adhésion plus que de contrainte.

Le verdict du 15 août 1945

La condamnation à mort… avec une commutation

Le 15 août 1945, la Haute Cour rend son verdict : Philippe Pétain est reconnu coupable de haute trahison. Il est condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens. Cependant, le général de Gaulle, conscient du poids historique du personnage, commue sa peine en détention à perpétuité, en raison de son grand âge et de son rôle pendant la Grande Guerre.

L’exil intérieur : l’île d’Yeu

Pétain est transféré à la forteresse de l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Il y restera jusqu’à sa mort en 1951, dans un isolement presque complet. Sa tombe y repose toujours, devenant un lieu discret de mémoire pour quelques partisans fidèles.

Un procès aux résonances contemporaines

La mémoire française face à Vichy

Le procès Pétain a marqué une rupture dans la mémoire collective. Il a mis en lumière les heures sombres de Vichy et ouvert le débat sur la responsabilité individuelle et collective. Pendant des décennies, la France a lutté avec cette mémoire douloureuse, entre mythe résistancialiste et reconnaissance tardive des crimes commis.

Une justice imparfaite mais nécessaire

Certains historiens ont critiqué le procès pour son aspect politique, voire expiatoire. D’autres soulignent qu’il fut un moment nécessaire pour tourner la page de l’Occupation. Comme le disait Marc Bloch : « Il est des vérités que l’histoire doit dire, même si elles dérangent. »

Héritage du procès : justice, mémoire et enseignements

Le procès Pétain reste un jalon fondamental de l’histoire judiciaire et morale de la France. Il a posé les bases d’une réflexion toujours actuelle sur la responsabilité des dirigeants, le rôle de l’État en temps de crise et les limites de l’obéissance. Il enseigne aussi que nul prestige passé ne saurait absoudre les fautes les plus graves envers la République et l’humanité.

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir

En jugée Pétain en 1945, la France a cherché à faire la lumière sur ses années les plus noires. Ce procès a été à la fois un acte de justice, un exercice de mémoire et un symbole de résilience républicaine. Il nous rappelle que le devoir de vigilance face aux dérives autoritaires reste une exigence démocratique permanente.

La date du 17 juillet 1453 marque un tournant fondamental dans l’histoire de la France et de l’Angleterre : la fin officielle de la guerre de Cent Ans, un conflit interminable qui aura bouleversé l’Europe médiévale pendant plus d’un siècle. Cette guerre, commencée en 1337, a vu s’affronter deux grandes puissances pour la couronne de France. Avec la bataille de Castillon, dernière grande confrontation de ce conflit, la France reconquiert l’Aquitaine et sonne le glas des ambitions anglaises sur le continent. Retour sur un conflit aussi long que déterminant pour l’avenir des deux nations.

Un conflit né d’une querelle dynastique

Une crise de succession à l’origine de la guerre

À la mort de Charles IV le Bel en 1328 sans héritier mâle, la couronne de France revient à Philippe VI de Valois, écartant les prétentions d’Édouard III d’Angleterre, petit-fils de Philippe IV. Ce dernier revendique alors ses droits au trône de France, déclenchant un affrontement prolongé. La guerre de Cent Ans commence officiellement en 1337, mais elle est entrecoupée de trêves et de périodes de calme relatif.

Deux nations aux ambitions divergentes

La France, morcelée politiquement et affaiblie par des crises internes, affronte une Angleterre désireuse d’imposer sa domination sur les riches territoires français, notamment la Guyenne. C’est une lutte autant militaire que symbolique entre deux monarchies qui cherchent à s’imposer dans un monde féodal en pleine mutation.

Les grandes phases du conflit

Des victoires anglaises spectaculaires

Au début de la guerre, l’Angleterre enchaîne les succès. Les batailles de Crécy (1346), Poitiers (1356), et Azincourt (1415) sont des défaites cuisantes pour la France. Le roi Jean II est même capturé à Poitiers. Le traité de Troyes en 1420 marque un moment de bascule, en désignant Henri V d’Angleterre comme héritier du trône de France au détriment du dauphin Charles, futur Charles VII.

Jeanne d’Arc : une figure salvatrice

En 1429, Jeanne d’Arc, une jeune paysanne de Domrémy, affirme avoir reçu la mission divine de libérer la France. Elle rallie les troupes françaises et permet la libération d’Orléans, événement décisif qui entraîne le sacre de Charles VII à Reims. Jeanne sera brûlée vive à Rouen en 1431, mais son action redonne espoir au royaume.

La reconquête française

Sous Charles VII, la France se restructure militairement et politiquement. Il crée une armée permanente, réforme la fiscalité et rallie progressivement les grandes villes. Les Anglais perdent du terrain : Paris est reprise en 1436, la Normandie en 1450, et la Guyenne reste le dernier bastion anglais.

La bataille de Castillon : le point final

Une victoire éclatante

Le 17 juillet 1453, les troupes françaises commandées par Jean Bureau remportent une victoire décisive à Castillon, en Guyenne. L’armée anglaise, dirigée par John Talbot, est écrasée. Talbot lui-même y trouve la mort. C’est la dernière grande bataille de la guerre de Cent Ans, et elle scelle la reconquête du sud-ouest de la France.

Conséquences immédiates

Après Castillon, les Anglais abandonnent définitivement l’Aquitaine. Seule Calais restera anglaise jusqu’en 1558. Cette victoire française clôt plus de 116 années de guerre, même si aucun traité officiel ne sera signé. L’Angleterre, affaiblie, entre dans une période de guerre civile : la guerre des Deux-Roses.

Héritage et conséquences à long terme

L'affirmation de l'identité nationale

La fin de la guerre de Cent Ans marque le début d’un sentiment national en France. Le pouvoir royal se renforce, l'autorité monarchique est réaffirmée, et les provinces commencent à se fédérer autour du roi.

Une Angleterre repliée sur elle-même

Privée de ses possessions françaises, l’Angleterre va connaître une instabilité interne. Les conflits entre les maisons de Lancaster et d’York plongeront le royaume dans des décennies de guerre civile. Ce repli favorisera, plus tard, une centralisation politique différente de celle du modèle français.

Un changement de paradigme militaire

La guerre de Cent Ans symbolise aussi la fin de la chevalerie classique. L’utilisation de l’artillerie, de l’infanterie disciplinée et des stratégies défensives annonce l’avènement des guerres modernes. La noblesse, autrefois dominatrice sur le champ de bataille, cède progressivement sa place à l’État et à ses armées régulières.

Citation marquante

« Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. »

Cette célèbre citation de Winston Churchill, bien postérieure, illustre pourtant parfaitement ce que fut la fin de la guerre de Cent Ans : un nouveau départ pour l’Europe.

Une guerre longue, mais fondatrice de la France moderne

La fin de la guerre de Cent Ans en juillet 1453 est bien plus qu’un événement militaire : c’est un tournant civilisationnel. Elle marque la fin du Moyen Âge féodal, la montée des États-nations et l’affirmation du pouvoir monarchique. Pour la France, c’est le point de départ d’une centralisation réussie et d’une renaissance politique. Pour l’Angleterre, une occasion manquée qui la pousse vers des réformes intérieures profondes.

En pleine reconstruction post-révolutionnaire, la France cherche une stabilité politique et sociale durable. Le 15 juillet 1801, un événement historique marque une réconciliation majeure : la signature du Concordat entre Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, et le pape Pie VII. Ce traité diplomatique et religieux met fin à une décennie de conflits entre la République française et l’Église catholique. Retour sur une manœuvre politique brillante, à la fois religieuse et stratégique.

La Révolution française et la rupture avec l’Église

La Constitution civile du clergé : le point de rupture

Depuis 1789, les relations entre la France révolutionnaire et le Vatican sont chaotiques. En 1790, l’Assemblée constituante adopte la Constitution civile du clergé, qui transforme les prêtres en fonctionnaires élus par les citoyens, au grand dam du pape Pie VI. La majorité du clergé refuse de prêter serment à la nouvelle organisation religieuse : la France entre alors dans une période de schisme religieux interne.

La Terreur (1793-1794) radicalise la situation. La religion catholique est pourchassée, les églises fermées, les biens du clergé nationalisés. La Révolution semble vouloir éradiquer l’influence du christianisme.

L’échec du déchristianisme

Malgré les tentatives de promotion du culte de la Raison ou de l’Être suprême, la population française reste en grande partie attachée au catholicisme. Dans les campagnes notamment, la religion reste un repère identitaire fondamental. L’hostilité envers la République se cristallise souvent autour de la question religieuse, comme en témoigne la guerre de Vendée.

Napoléon Bonaparte, le stratège de la réconciliation

Un pragmatisme politique

Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799 par le coup d’État du 18 brumaire, il comprend rapidement qu’une pacification religieuse est indispensable pour consolider son autorité. Il n’est pas particulièrement croyant, mais perçoit l’Église comme un outil d’ordre et de cohésion nationale.

Il entame donc des négociations secrètes avec le Vatican dès 1800. C’est le cardinal Consalvi qui représente le pape Pie VII, face au diplomate français Joseph Bonaparte, frère de Napoléon.

La signature du Concordat

Après des mois de discussions, le Concordat est signé le 15 juillet 1801 à Paris, dans le plus grand secret. Le texte ne sera officiellement promulgué qu’en avril 1802. Il marque le retour de la paix religieuse en France, sans pour autant restaurer l’Ancien Régime.

Le contenu du Concordat : un équilibre subtil

Les concessions de l’Église

Le pape reconnaît que la religion catholique n’est plus religion d’État. Le clergé accepte la perte de ses anciens biens nationaux, et le fait que les évêques seront désormais nommés par le Premier Consul, puis confirmés par Rome. Les anciens évêques, réfractaires ou constitutionnels, doivent tous remettre leur démission pour laisser place à une nouvelle hiérarchie.

Les garanties pour les fidèles

En échange, la République garantit la liberté de culte et reconnaît que la religion catholique est "la religion de la majorité des Français". L’État s’engage à salarier les ministres du culte, ce qui instaure une forme de contrôle mais aussi de reconnaissance.

D'autres cultes sont également autorisés et reconnus (protestants, juifs), ce qui annonce les premiers pas vers la laïcité pluraliste du XIXe siècle.

Réactions et répercussions

Une réception mitigée

Du côté des catholiques royalistes, le Concordat est vu comme une trahison : la monarchie de droit divin est définitivement enterrée. Chez les révolutionnaires radicaux, on dénonce un retour de la "superstition" et une atteinte à la souveraineté républicaine.

Mais pour la majorité de la population, notamment rurale, c’est un retour au calme et à la messe après des années de chaos spirituel. La France se réconcilie, non sans tensions, avec son héritage religieux.

Le Concordat transformé en outil de pouvoir

Dès 1802, Bonaparte impose un "catéchisme impérial", outil d’endoctrinement politique. Le Concordat est ainsi utilisé pour renforcer la légitimité de son pouvoir, culminant dans le sacre de Napoléon comme empereur en 1804, célébré par le pape Pie VII lui-même à Notre-Dame de Paris.

Mais la relation se tendra à nouveau entre l’Église et l’Empire, jusqu’à l’arrestation du pape par Napoléon en 1809.

Une œuvre durable jusqu’au XXe siècle

Le Concordat, fondement du régime religieux français

Le Concordat de 1801 reste en vigueur en France jusqu’à la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Il aura donc encadré les relations religieuses en France pendant plus d’un siècle. Son modèle inspirera également d’autres États européens.

Encore aujourd’hui, en Alsace-Moselle, un régime concordataire particulier issu de ce traité est en vigueur.

Un équilibre précaire entre laïcité et tradition

La signature du Concordat incarne l’ambiguïté française vis-à-vis de la religion : ni retour à la théocratie, ni bannissement pur de la foi, mais une tentative de compromis entre l’héritage catholique et les valeurs républicaines.

Une paix religieuse cruciale pour asseoir le pouvoir napoléonien

La signature du Concordat du 15 juillet 1801 n’est pas seulement un acte religieux : c’est une manœuvre politique décisive de Bonaparte pour stabiliser la France post-révolutionnaire. En rétablissant les liens avec l’Église sans abandonner les principes républicains, il réussit un équilibre subtil, fragile mais durable. Ce Concordat témoigne encore aujourd’hui de la capacité de la France à négocier entre foi et raison, héritage et modernité.

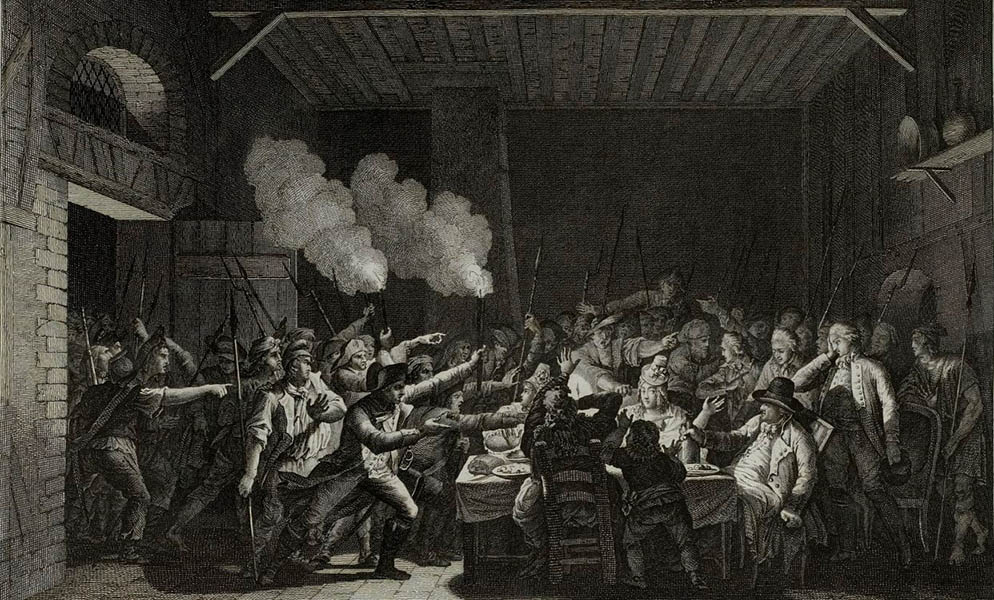

Le 14 juillet 1789 marque un tournant décisif de l’histoire de France. Ce jour-là, les Parisiens prennent d’assaut la Bastille, une forteresse royale, symbole de l’absolutisme et de l’arbitraire monarchique. Cet événement spectaculaire devient rapidement l’emblème de la Révolution française, enclenchant un processus politique, social et culturel qui bouleversera la France et inspirera le monde entier.

Une monarchie à bout de souffle

Une crise économique et sociale profonde

À la fin du XVIIIe siècle, la France est plongée dans une grave crise financière. Le royaume est endetté à cause des guerres coûteuses, notamment la guerre d'indépendance américaine, à laquelle la France a participé. Les récoltes sont mauvaises, les prix explosent, et la famine menace les plus pauvres.

Un pouvoir royal contesté

Le roi Louis XVI, mal conseillé et hésitant, convoque les États généraux en mai 1789 pour faire face à la crise. Ce rassemblement des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état) se transforme rapidement en bras de fer politique. Le Tiers État se proclame Assemblée nationale, affirmant représenter le peuple souverain.

Une tension qui monte à Paris

Pendant ce temps, à Paris, la rumeur enfle : le roi préparerait un coup de force contre l'Assemblée nationale. Le peuple, inquiet, s’arme. Des tensions éclatent entre soldats et citoyens. Le licenciement de Necker, ministre populaire, met le feu aux poudres.

La Bastille : un symbole honni

Une prison au cœur de l’imaginaire populaire

Bien que la Bastille ne renferme que sept prisonniers le 14 juillet 1789, elle est perçue comme un lieu de terreur et d'injustice. Forteresse austère, elle incarne l’arbitraire royal, où les lettres de cachet permettaient d’enfermer sans procès.

Un objectif stratégique

Au-delà du symbole, la Bastille possède une réserve d’armes et de poudre, ce qui en fait un objectif militaire pour les insurgés. Le peuple parisien, déjà armé de fusils pris aux Invalides, cherche désespérément de la poudre pour se défendre contre les troupes royales.

Le déroulement de l’assaut

Un soulèvement populaire spontané

Le 14 juillet au matin, des milliers de Parisiens se dirigent vers la Bastille. Après des négociations confuses avec le gouverneur Bernard-René de Launay, l’assaut est lancé. Les combats sont violents et durent plusieurs heures.

Une victoire éclatante

Vers 17 heures, la Bastille tombe. Launay est capturé puis lynché par la foule. La victoire est totale : le peuple a pris le dessus sur une institution monarchique. C’est un choc politique : pour la première fois, la souveraineté populaire triomphe de l’absolutisme.

Réactions et conséquences immédiates

L’effroi à Versailles

Louis XVI est informé dans la nuit. À la question « C’est une révolte ? », son conseiller lui répond : « Non Sire, c’est une révolution. » Le roi doit reculer : il rappelle Necker et accepte la cocarde tricolore portée par La Fayette.

La naissance d’un nouveau pouvoir

Les Parisiens forment une Garde nationale, élisent des représentants municipaux, et commencent à organiser une administration populaire. C’est la fin du pouvoir absolu du roi à Paris.

L’effet domino dans toute la France

La prise de la Bastille entraîne des soulèvements dans d’autres villes. En province, les châteaux sont attaqués, les seigneurs fuient. C’est le début de la « Grande Peur » qui pousse l’Assemblée nationale à abolir les privilèges dans la nuit du 4 août 1789.

L’héritage révolutionnaire du 14 juillet

Une mémoire nationale

Dès 1790, le 14 juillet est célébré par la Fête de la Fédération, symbole d’unité nationale. En 1880, il devient officiellement fête nationale, célébrant non seulement la prise de la Bastille mais aussi les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.

Une inspiration mondiale

La Révolution française et la chute de la Bastille inspirent les mouvements de libération dans le monde entier. L’écrivain américain Thomas Jefferson, alors ambassadeur à Paris, écrit : « La Révolution française a réveillé l’esprit de liberté dans l’humanité tout entière. »

Un symbole toujours vivant

Aujourd’hui, le 14 juillet donne lieu à des défilés, feux d’artifice et célébrations dans toute la France. Mais c’est aussi un jour de mémoire, rappelant que le peuple peut faire l’histoire lorsqu’il décide de se lever.

La flamme de la liberté ne s’éteint jamais

La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 reste bien plus qu’un simple événement militaire ou symbolique. Elle incarne le basculement d’un monde vers un autre, l’émergence de la citoyenneté, la chute de l’absolutisme et le début d’une quête universelle pour les droits de l’homme. En renversant la forteresse, le peuple français n’a pas seulement ouvert une prison : il a ouvert la voie à une nouvelle ère.

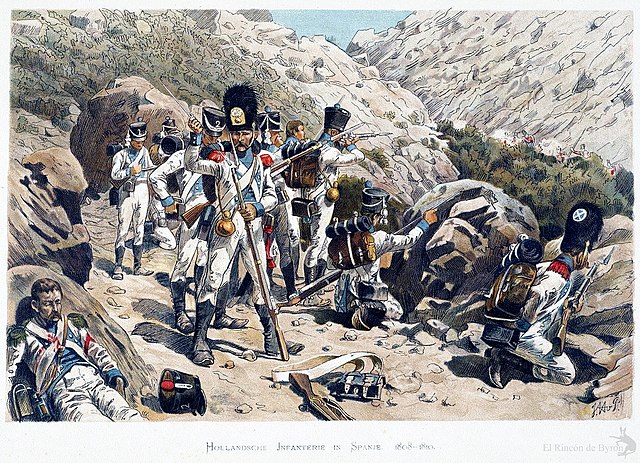

Le 9 juillet 1810, un événement décisif dans l’histoire européenne marque la volonté expansionniste de Napoléon Bonaparte : l’annexion du Royaume de Hollande à l’Empire français. Cette opération stratégique transforme profondément la géographie politique des Pays-Bas, désormais divisés en sept départements français. Pourquoi Napoléon a-t-il annexé ce territoire ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un moment clé du Premier Empire.

Un royaume sous influence française depuis 1806

Louis Bonaparte : un roi réticent au service de l’Empire

Le Royaume de Hollande avait été créé par Napoléon en 1806, placé sous le contrôle de son frère Louis Bonaparte. L’objectif était de transformer les anciens Pays-Bas en un État satellite fidèle à l’Empire tout en donnant une certaine autonomie apparente.

Cependant, Louis Bonaparte prit son rôle de roi très au sérieux. Il s'efforça de défendre les intérêts des Hollandais, notamment en tentant de limiter les prélèvements militaires et les réquisitions imposées par la France. Il alla jusqu’à se proclamer "Hollandais avant d’être Bonaparte", suscitant la colère de son frère.

Un royaume peu rentable et mal aligné

Les tensions entre les deux frères s’accroissent. Le blocus continental imposé par Napoléon pour affaiblir l’Angleterre était peu respecté par le Royaume de Hollande, dont l’économie dépendait du commerce maritime, notamment avec les Anglais. Louis était incapable d’appliquer ce blocus de manière stricte, et cela devenait un point de rupture.

Face à cette désobéissance et au manque de résultats stratégiques, Napoléon décide de mettre fin à cette autonomie fragile.

Le 9 juillet 1810 : la Hollande cesse d’exister comme royaume

L’abdication de Louis et l’annexion immédiate

Le 1er juillet 1810, Louis Bonaparte abdique sous pression et s’exile. Huit jours plus tard, le 9 juillet, Napoléon signe un décret d’annexion : la Hollande est officiellement intégrée à l’Empire français. Ce territoire stratégique ne sera plus un royaume, mais une simple extension administrative de l’État impérial.

La division en sept départements français

Napoléon restructure immédiatement l’ancien royaume, conformément à son organisation administrative méticuleuse. Il divise la Hollande en sept départements français :

-

Zuyderzée

-

Bouches-de-l’Issel

-

Bouches-de-la-Meuse

-

Frise

-

Ems-Occidental

-

Ems-Oriental

-

Bouches-de-l’Yssel

Chaque département reçoit un préfet nommé par Paris, et les lois françaises y sont imposées, notamment le Code Napoléon. La conscription militaire y devient obligatoire, ce qui provoquera un fort ressentiment parmi la population.

Une expansion stratégique mais impopulaire

Un objectif de contrôle maritime

L’annexion de la Hollande répondait à une volonté claire : affaiblir l’Angleterre en verrouillant les côtes de la mer du Nord. La Hollande disposait d’un réseau portuaire important (Amsterdam, Rotterdam), que Napoléon voulait soumettre entièrement à son blocus.

Ce contrôle devait aussi renforcer le commerce continental et priver les Anglais de leurs relais commerciaux européens.

Une résistance civile et religieuse

L’occupation française fut très impopulaire. Les Hollandais, attachés à leur autonomie et à leur tradition calviniste, voyaient d’un très mauvais œil l’ingérence de la France catholique. La conscription militaire imposée entraîna des protestations massives, certains paysans préférant se mutiler pour éviter le service.

La langue française, imposée dans l’administration, fut également mal accueillie. En quelques années, l’esprit de résistance s’enracina.

Les conséquences de l’annexion de la Hollande

Une domination de courte durée

L’annexion de la Hollande ne dura que jusqu’en 1813. Après la défaite de Napoléon en Russie et la formation de la Sixième Coalition, les troupes françaises se retirèrent. La Hollande retrouva son indépendance avec la création du Royaume uni des Pays-Bas en 1815, lors du Congrès de Vienne.

Une réforme administrative durable

Malgré la brièveté de l’annexion, certaines réformes napoléoniennes laissèrent une trace durable. L’administration centrale, la codification du droit et le découpage en circonscriptions influencèrent la future organisation des Pays-Bas.

Des historiens notent encore aujourd’hui que la Hollande du XIXe siècle s’est structurée en partie selon le moule français.

Un avertissement pour les autres royaumes satellites

L’affaire hollandaise sert aussi d’avertissement à d’autres États satellites (Espagne, Italie, Westphalie). Napoléon démontre qu’il peut supprimer une monarchie à tout moment si elle n’obéit pas strictement aux intérêts impériaux. Cela accentue la méfiance des cours européennes envers l’Empereur, et prépare le terrain de futures coalitions contre lui.

Un épisode révélateur de l’obsession impériale de Napoléon

L’annexion de la Hollande le 9 juillet 1810 illustre parfaitement l’ambition de Napoléon de faire de l’Europe un prolongement de la France. Si elle répondait à une logique stratégique face à l’Angleterre, cette décision montrait aussi l’incapacité de l’Empereur à tolérer des gouvernements autonomes, même tenus par des membres de sa propre famille. Ce choix autoritaire provoquera du ressentiment et renforcera les mouvements nationalistes, jusqu’à la chute finale de l’Empire.

Né dans une époque troublée, Lazare Hoche a su incarner l'esprit révolutionnaire français à travers son courage, sa loyauté et son génie militaire. Enfant du peuple devenu général de la République, sa vie fulgurante a marqué l'histoire de France et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire nationale.

Une jeunesse modeste au service de la France

Issu du peuple, formé par l’armée

Lazare Hoche naît le 25 juin 1768 à Montreuil, dans une famille modeste. Orphelin très jeune de son père, il est élevé par sa mère et sa tante. À 16 ans, il s’engage dans la Garde royale en tant que simple soldat. Bien que de condition modeste, Hoche montre très vite des qualités d’intelligence, de discipline et de leadership.

À une époque où les postes militaires sont souvent réservés à l’aristocratie, la Révolution de 1789 vient briser ces barrières sociales. Hoche en profite pour gravir les échelons à une vitesse fulgurante.

Un soldat nourri de l’idéal révolutionnaire

La Révolution française permet à de nombreux jeunes officiers issus du peuple de s’illustrer. Hoche est de ceux-là. Il adhère sincèrement aux idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Il combat avec détermination pour défendre la jeune République contre les puissances étrangères et les ennemis de l’intérieur.

Un général républicain d’exception

L’éclatante campagne de la Moselle

En 1793, à seulement 25 ans, Lazare Hoche est nommé général de division. Il s’illustre lors de la campagne de la Moselle, réussissant à repousser les armées prussiennes. Ses victoires, malgré le manque de moyens, montrent un talent tactique indéniable. Les soldats l’adorent pour sa proximité et son autorité bienveillante. Il n’hésite pas à partager les conditions de vie de ses hommes.

Le pacificateur de la Vendée et de la Bretagne

L’un des grands faits d’armes de Hoche reste sa campagne de pacification en Vendée et en Bretagne. Envoyé en 1795 pour mettre fin aux insurrections royalistes, il combine habilement force militaire et négociation politique.

Il déclare à ses hommes :

« L'humanité la plus éclairée n'est pas incompatible avec la fermeté. »

Cette approche permet d’obtenir la reddition de nombreux chefs royalistes sans bain de sang inutile. Il signe notamment la paix de La Mabilais en 1795, marquant un tournant dans la stabilisation de l’Ouest.

Un destin brisé trop tôt

L’expédition d’Irlande : un rêve inachevé

En 1796, Lazare Hoche est chargé de diriger une expédition en Irlande pour soutenir les nationalistes irlandais contre l’Angleterre. Malheureusement, l'opération échoue en raison de conditions météorologiques désastreuses. Hoche démontre malgré tout sa capacité à gérer une entreprise d’envergure et à maintenir l’ordre dans une situation chaotique.

Mort prématurée d’un héros républicain

Le 19 septembre 1797, Hoche meurt subitement à Wetzlar, en Allemagne, à l'âge de 29 ans. Les circonstances de sa mort restent floues. Certains parlent d’une maladie, d’autres d’un possible empoisonnement. Sa disparition choque profondément la République.

Napoléon lui-même aurait déclaré :

« S’il eût vécu, je ne serais peut-être pas où je suis. »

Cette phrase en dit long sur l’aura et le potentiel politique que représentait Hoche.

Un héritage vivant dans l’histoire de France

Un symbole de la Révolution républicaine

Lazare Hoche reste dans la mémoire collective comme l’un des meilleurs représentants de l’armée révolutionnaire française. Son sens de l’honneur, sa fidélité aux principes républicains et son refus des excès en font un modèle de vertu civique.

Des hommages durables

De nombreuses rues et lycées en France portent son nom. Son tombeau se trouve à Versailles, dans une position d’honneur. Sur son monument est gravée cette simple mais puissante inscription :

« Il fut sans peur et sans reproche. »

Hoche est également présent dans la culture populaire et les livres d’histoire, bien que son nom soit aujourd’hui moins connu que celui de Napoléon. Son souvenir mérite pourtant d’être ravivé pour ce qu’il incarne : le génie militaire au service d’un idéal démocratique.

Lazare Hoche, l’étoile brillante de la République tombée trop tôt

Enfant du peuple devenu général à 25 ans, pacificateur de la Vendée, républicain convaincu et homme de devoir, Lazare Hoche est un exemple rare de bravoure et de fidélité aux idéaux. Sa vie, bien que courte, fut marquée par un sens aigu de l’intérêt général. Il fait partie de ces figures trop peu connues, mais essentielles, qui ont permis à la France de traverser ses heures les plus sombres avec honneur.

Le 20 juin 1791, Louis XVI tente de fuir Paris avec sa famille pour rejoindre une base militaire fidèle à la monarchie à l’est du royaume. Ce projet échoue dramatiquement à Varennes-en-Argonne, où le roi est reconnu puis arrêté. Cet événement historique provoque une rupture irrémédiable entre la monarchie et le peuple français, accélérant la chute de l’Ancien Régime et la marche vers la République.

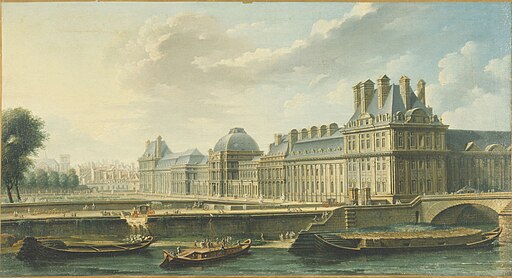

Un roi prisonnier à Paris depuis octobre 1789

Depuis la marche des femmes sur Versailles en octobre 1789, Louis XVI et sa famille résident au palais des Tuileries, à Paris, sous la surveillance constante de la Garde nationale. Officiellement, le roi soutient la Révolution, mais en réalité, il se sent prisonnier et humilié.

Les événements s’accélèrent : l’Assemblée constituante travaille à une monarchie constitutionnelle, les tensions religieuses augmentent après la Constitution civile du clergé, et la guerre civile gronde dans certaines provinces.

Un plan de fuite minutieusement préparé

Objectif : rejoindre Montmédy

Le plan prévoit de quitter Paris déguisés et de rejoindre la place forte de Montmédy, à la frontière avec les Pays-Bas autrichiens, où une armée commandée par le marquis de Bouillé reste fidèle au roi.

C’est la reine Marie-Antoinette qui pousse le roi à agir. Elle souhaite que son frère, l’empereur Léopold II d’Autriche, intervienne militairement si besoin. La fuite doit permettre au roi de reprendre la main, réaffirmer son autorité et appeler les Français à soutenir la monarchie.

Une logistique mal pensée

La famille royale part dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, à bord d’une grande berline tirée par six chevaux. Le roi, la reine, leurs enfants, Madame Élisabeth et trois domestiques déguisés y prennent place. Mais la lenteur du convoi, son apparence trop voyante et plusieurs imprévus rendent le voyage laborieux.

Le roi, pourtant déguisé en valet, est reconnu à Sainte-Menehould par Jean-Baptiste Drouet, maître de poste et patriote convaincu, qui court alerter les autorités à Varennes.

L’arrestation à Varennes : la monarchie démasquée

Dans la nuit du 21 juin, les autorités locales stoppent la berline à Varennes-en-Argonne, avec l’aide de Drouet. Louis XVI refuse d’abord d’obéir, mais il est formellement reconnu grâce à un assignat portant son visage. Les habitants, hostiles et méfiants, encerclent le véhicule.

Des émissaires de l’Assemblée nationale arrivent rapidement pour ordonner le retour du roi à Paris. Le 25 juin, Louis XVI entre dans la capitale sous les huées d’une foule glaciale. Aucun cri de "Vive le roi". Le peuple a compris : le roi a trahi la Révolution.

Les conséquences politiques majeures

Rupture entre le roi et le peuple

Avant Varennes, beaucoup de Français espéraient encore une monarchie constitutionnelle stable. Après la fuite, le roi perd sa crédibilité : comment faire confiance à un souverain qui fuit son peuple en pleine refondation politique ?

Les clubs révolutionnaires, notamment les Cordeliers et les Jacobins, réclament désormais l’abolition de la monarchie. La confiance est rompue.

La fusillade du Champ-de-Mars

Le 17 juillet 1791, une manifestation républicaine est organisée au Champ-de-Mars pour réclamer la déchéance du roi. Elle tourne au drame : la Garde nationale, dirigée par La Fayette, tire sur la foule, faisant plusieurs dizaines de morts. C’est un tournant : la violence révolutionnaire s’installe.

Vers la République

Si l’Assemblée constituante maintient Louis XVI sur le trône (il est “suspendu” provisoirement), la République devient inéluctable. L’acte de Varennes sera brandi en 1792 pour justifier l’arrestation définitive du roi, son procès et son exécution le 21 janvier 1793.

Anecdotes et faits marquants

La trahison de la montre

C’est une pièce de monnaie, un assignat, qui permet à Drouet de confirmer l’identité du roi. Son visage figurait dessus. Ironiquement, un instrument de la Révolution a permis la reconnaissance du roi en fuite.

Drouet, l’homme qui changea l’Histoire

Jean-Baptiste Drouet devient un héros national. Il sera élu député à la Convention, et votera plus tard la mort de Louis XVI.

Le roi maladroit

Tout au long du voyage, Louis XVI prend son temps, salue des gens, parle à des paysans, ralentit l’allure. Son tempérament indécis et sa mauvaise compréhension du peuple seront des handicaps majeurs jusqu’à sa fin.

Varennes : la fin de la monarchie de confiance

La fuite et l’arrestation de Louis XVI à Varennes le 20 juin 1791 marquent une rupture décisive entre le roi et son peuple. Ce geste de défiance ouvre la voie à la radicalisation de la Révolution et précipite la chute de la monarchie. Désormais, la Révolution ne vise plus seulement à réformer, mais à refonder entièrement le pouvoir politique, sans roi.

Le 18 juin 1972, en plein cœur de la campagne champenoise, le président Georges Pompidou inaugure officiellement le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, lieu symbolique de la mémoire gaullienne. Ce geste fort, réalisé deux ans après la mort du général, s’inscrit dans une volonté de perpétuer l’héritage du chef de la France libre. Retour sur un événement hautement symbolique et porteur de sens pour la mémoire nationale.

Le choix de Colombey : un village devenu sanctuaire de la mémoire nationale

Colombey-les-Deux-Églises, petit village de Haute-Marne, est intimement lié à la vie du général de Gaulle. C’est là qu’il s’installe en 1934 avec sa famille, dans la modeste maison baptisée La Boisserie. C’est là aussi qu’il se retire après sa démission de la présidence en 1969, et qu’il s’éteint le 9 novembre 1970.

En choisissant ce lieu pour ériger un mémorial national, la République française rend hommage à un homme dont la vie s’est toujours ancrée dans la ruralité, la discrétion, et la fidélité à la patrie.

Une date hautement symbolique : le 18 juin

Le choix du 18 juin pour l’inauguration n’est pas anodin. Il évoque immédiatement l’appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres, par lequel de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’occupant nazi.

Pompidou, en tant que successeur direct du général à l’Élysée, utilise cette date pour souligner la filiation politique et historique entre la France libre et la Ve République, dont de Gaulle est le fondateur.

Le mémorial : entre architecture monumentale et mémoire vive

La croix de Lorraine, monument emblématique

Dominant le paysage, une immense croix de Lorraine de 43,5 mètres de haut en granit rose des Vosges symbolise la résistance et l’engagement du général. Elle est visible à plusieurs kilomètres à la ronde, dressée comme un phare de mémoire au sommet de la colline du Montagne-Noire.

Cette croix, érigée dès 1972, devient rapidement un haut lieu de mémoire nationale, attirant les visiteurs et les fidèles du gaullisme.

Le centre mémoriel

À proximité de la croix, un bâtiment moderne abrite un parcours muséographique retraçant la vie du général : sa jeunesse, la Grande Guerre, l’appel du 18 juin, la France libre, la Libération, la présidence, et enfin le retrait à Colombey.

Le mémorial se veut pédagogique, sobre et universel, fidèle à l’esprit du général, rétif au culte de la personnalité.

Le discours de Pompidou : continuité, hommage et grandeur

Lors de l’inauguration, Georges Pompidou prononce un discours solennel devant les représentants de l’État, de l’armée et d’anciens compagnons de la Résistance. Il rend un hommage appuyé à la mémoire de son prédécesseur :

« Il est des hommes qui incarnent une nation. Le général de Gaulle était la France. »

Par ces mots, Pompidou affirme à la fois son respect pour l’héritage gaullien et sa volonté de faire de Colombey un lieu de rassemblement au-dessus des divisions partisanes.

Il conclut son discours par une citation du général : « La France ne peut être la France sans grandeur. »

Un lieu de mémoire ancré dans le présent

Depuis son inauguration, le mémorial de Colombey-les-Deux-Églises est devenu un site historique et civique incontournable, visité par des millions de personnes. Il accueille :

** des cérémonies officielles chaque 18 juin et 9 novembre,

** des visites scolaires,

** des pèlerinages républicains de chefs d’État français et étrangers.

En 2008, un nouveau bâtiment d’exposition est inauguré, renforçant encore la vocation pédagogique du site.

Anecdotes et faits marquants

Une volonté du général lui-même

De Gaulle n’a jamais souhaité de panthéonisation ni de monument à sa gloire. C’est son entourage, avec l’appui de Pompidou, qui décide de lui rendre hommage à travers ce mémorial, sans tomber dans l’hagiographie.

Une cérémonie marquée par la simplicité

Fidèle à l’esprit du général, la cérémonie d’inauguration reste modeste. Pas de défilés militaires spectaculaires, mais des anciens compagnons, des villageois, des anonymes venus saluer l’homme d’État.

Un mythe fondateur de la Ve République

Pour nombre de Français, le général de Gaulle est la figure tutélaire du régime actuel. Ce mémorial devient le pilier d’une mémoire collective qui transcende les clivages politiques, surtout en période de doute ou de crise.

Colombey : l’héritage vivant du général de Gaulle

L’inauguration du mémorial Charles de Gaulle par Georges Pompidou le 18 juin 1972 n’est pas un simple hommage : c’est un acte fondateur dans la transmission de la mémoire nationale. En érigeant ce lieu de recueillement, la République affirme que la Résistance, la liberté, la grandeur et la fidélité aux institutions trouvent leur incarnation dans la figure de de Gaulle. Colombey, plus qu’un village, devient le sanctuaire républicain de la France contemporaine.

Le 18 juin 1940, dans un contexte de défaite militaire et de chaos politique, une voix s’élève depuis Londres. Celle du général Charles de Gaulle, qui appelle les Français à refuser la capitulation et à continuer le combat. Ce discours, devenu mythique, marque le début symbolique de la Résistance française et reste une date fondatrice de l’histoire contemporaine de la France.

Un contexte historique dramatique

La débâcle française de 1940

En mai-juin 1940, les troupes allemandes envahissent la France, balayant la ligne Maginot et provoquant l’effondrement de l’armée française en quelques semaines. Le gouvernement français, dirigé par Paul Reynaud, est contraint à la fuite, et le maréchal Philippe Pétain est nommé chef du gouvernement le 16 juin. Deux jours plus tard, il demande l’armistice.

La solitude d’un général inconnu

Charles de Gaulle, alors général de brigade à titre temporaire, refuse la défaite. Convaincu que la guerre est mondiale et que l’empire colonial et les Alliés permettront une revanche, il quitte la France pour Londres le 17 juin, avec l’aide du Premier ministre britannique Winston Churchill. Le lendemain, il prononce à la radio de la BBC son célèbre appel.

Le contenu de l’Appel du 18 juin

Un message de refus et d’espoir

Dans ce discours d’à peine quelques minutes, De Gaulle affirme que « la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ». Il appelle les soldats, les ingénieurs, les ouvriers spécialisés à le rejoindre en Grande-Bretagne pour continuer le combat contre l’Allemagne nazie. Il insiste sur le fait que la guerre n’est pas finie, que l’espoir n’est pas perdu, et que la France a encore des ressources.

Un discours peu entendu… mais crucial

Le 18 juin 1940, peu de Français entendent ce discours. La majorité ne capte pas la BBC, et l’appel n’est pas publié dans la presse française soumise à la censure. Pourtant, ce message va se répandre rapidement dans les milieux résistants, notamment grâce à la réédition du discours dans les jours qui suivent. Il acquiert une portée symbolique capitale.

Les conséquences à long terme

Naissance de la France libre

L’appel donne naissance à la France libre, organisation politique et militaire qui se structure dès l’été 1940 à Londres. De Gaulle en devient le chef incontesté. Des réseaux se forment dans les colonies françaises, en Afrique et ailleurs, qui reconnaissent son autorité. Le général incarne alors la continuité de la légitimité républicaine française face au régime de Vichy.

Un mythe fondateur pour la Résistance

Si l’appel du 18 juin n’a pas été massivement entendu en direct, il est devenu le symbole de la résistance morale à la défaite. Il est commémoré chaque année, et la date du 18 juin figure sur de nombreux monuments. Comme le dira plus tard André Malraux : « Il ne s’agit pas d’un simple discours. Il s’agit d’un acte de foi. »

Légitimation du gaullisme

Ce discours est également un acte fondateur pour le gaullisme. Il installe de Gaulle comme une figure incontournable de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de l’après-guerre. Son courage, sa clairvoyance et son appel à l’unité feront de lui le leader naturel de la France libérée.

Une mémoire vivante et célébrée

Les commémorations du 18 juin

Chaque année, la France rend hommage à cet appel. Le président de la République dépose une gerbe devant la statue du général de Gaulle à Paris. Des cérémonies ont également lieu à Londres, au mémorial du 18 juin. Ces commémorations rappellent aux nouvelles générations la nécessité de la vigilance face à la tyrannie et l’importance de l’engagement.

L’appel dans la culture et l’éducation

L’appel du 18 juin est étudié à l’école, cité dans les manuels d’histoire, et repris dans de nombreux films et documentaires. Il représente à la fois la voix du refus et celle de l’espoir. Il a inspiré de nombreuses générations de résistants, militants et hommes politiques.

L’appel qui fit renaître la France

L’appel du 18 juin reste bien plus qu’un simple discours radiophonique. Il est un tournant dans l’histoire de France, un acte de foi en la liberté et en la grandeur de la nation. Dans un moment d’abandon, il a réveillé une conscience collective. Ce message de refus et de résistance continue d’habiter la mémoire française et européenne comme un symbole du courage politique.

Le 16 juin 1940 : un tournant dramatique dans l’histoire de France. Alors que le pays est en pleine débâcle face à l’Allemagne nazie, le Maréchal Philippe Pétain est nommé à la tête du gouvernement. Ce choix politique va marquer le début d’une nouvelle ère : celle de l’armistice, puis du régime de Vichy, synonyme de collaboration et de renoncement aux idéaux républicains.

Un contexte de chaos militaire et politique

Au printemps 1940, la France est envahie par les troupes allemandes. La Wehrmacht progresse rapidement, franchissant la ligne Maginot contournée par les Ardennes. Le gouvernement de Paul Reynaud est divisé sur la conduite à tenir : résister jusqu’au bout ou négocier une paix avec l'Allemagne. Reynaud, favorable à la résistance, perd le soutien de son gouvernement. Le 16 juin 1940, acculé, il démissionne.

Pétain, figure rassurante pour une France en crise

Philippe Pétain, héros de Verdun durant la Première Guerre mondiale, est vu par beaucoup comme un sauveur. À 84 ans, il incarne l’ordre et la stabilité. Le président Albert Lebrun nomme donc Pétain président du Conseil, cédant à l’opinion et à la peur ambiante. Cette nomination se fait dans un climat de panique, où la défaite paraît inéluctable.

La demande d’armistice : un choix controversé

Le 17 juin : appel à cesser les combats

Dès le lendemain de sa nomination, le 17 juin 1940, Pétain prononce un discours radiophonique célèbre :

« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. »

Cet appel, entendu par des millions de Français, acte symboliquement la fin des espoirs de résistance du gouvernement légal. Il ouvre la voie à la signature de l’armistice avec l’Allemagne, qui aura lieu le 22 juin à Rethondes.

Une rupture avec les principes de la République

Pétain affirme vouloir « épargner à la France les horreurs de la guerre ». Mais ce choix d’abandonner le combat s’accompagne rapidement d’une transformation politique radicale. En quelques semaines, la République est suspendue. Le 10 juillet 1940, l’Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, mettant fin à la Troisième République.

Les conséquences immédiates : la naissance du régime de Vichy

Un régime autoritaire sous influence allemande

Le régime de Vichy, dirigé par Pétain depuis la ville thermale du même nom, adopte une idéologie réactionnaire et autoritaire. Sa devise « Travail, Famille, Patrie » remplace la devise républicaine. Le pouvoir législatif est dissous, les partis sont interdits, la presse est muselée. La collaboration avec l’Allemagne devient officielle après la rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire en octobre 1940.

La persécution des Juifs et des résistants

Pétain et son gouvernement s’engagent activement dans la politique antisémite nazie. Le « Statut des Juifs » d’octobre 1940 exclut les Juifs de nombreuses professions. En 1942, la police française participe aux rafles, dont la tristement célèbre rafle du Vel’ d’Hiv. Dans le même temps, la répression contre la Résistance s’intensifie.

Le mythe du « bouclier » : une légende tenace

Une défense après-guerre : Pétain aurait protégé les Français

Après la Libération, certains pétainistes ont tenté de justifier l’attitude de Pétain par la théorie du « bouclier ». Selon cette thèse, Pétain aurait joué un double jeu : collaborer officiellement avec l’Allemagne tout en limitant les dégâts pour la population française.

Une théorie réfutée par les historiens

Les recherches historiques modernes ont démontré que cette théorie ne tient pas. Pétain a été un collaborateur zélé, allant parfois plus loin que ce que les nazis exigeaient, notamment en matière de persécutions raciales. Le procès de Pétain en 1945 pour haute trahison aboutit à sa condamnation à mort, commuée en réclusion à perpétuité par le général de Gaulle.

Héritages et mémoires : un passé encore sensible

Une mémoire divisée en France

La figure de Pétain reste profondément divisive en France. Certains, notamment dans l’extrême droite, continuent de voir en lui un « bouclier » ou un patriote. D’autres rappellent l’ampleur des crimes du régime de Vichy. En 2018, la polémique ressurgit lorsque Emmanuel Macron évoque Pétain comme « un grand soldat » de la Grande Guerre, tout en condamnant son rôle pendant la Seconde.

Enseigner Pétain : un devoir de mémoire

Dans les programmes scolaires français, le régime de Vichy est abordé comme une rupture grave des principes républicains. Le rôle actif de l’État français dans la Shoah y est clairement reconnu. Le 16 juillet, date de la rafle du Vel’ d’Hiv, est devenue une journée officielle de mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français.

Une date-clé qui a bouleversé la France

Le 16 juin 1940 marque bien plus que la nomination d’un nouveau chef de gouvernement. Il incarne un basculement tragique : celui d’un pays vaincu qui renonce à ses valeurs démocratiques pour se placer sous la tutelle d’un régime autoritaire et collaborateur. Ce choix, justifié à l’époque par la peur et le désespoir, reste une blessure dans l’histoire de France. Il rappelle à quel point les décisions prises dans l’urgence peuvent avoir des conséquences durables et profondes.

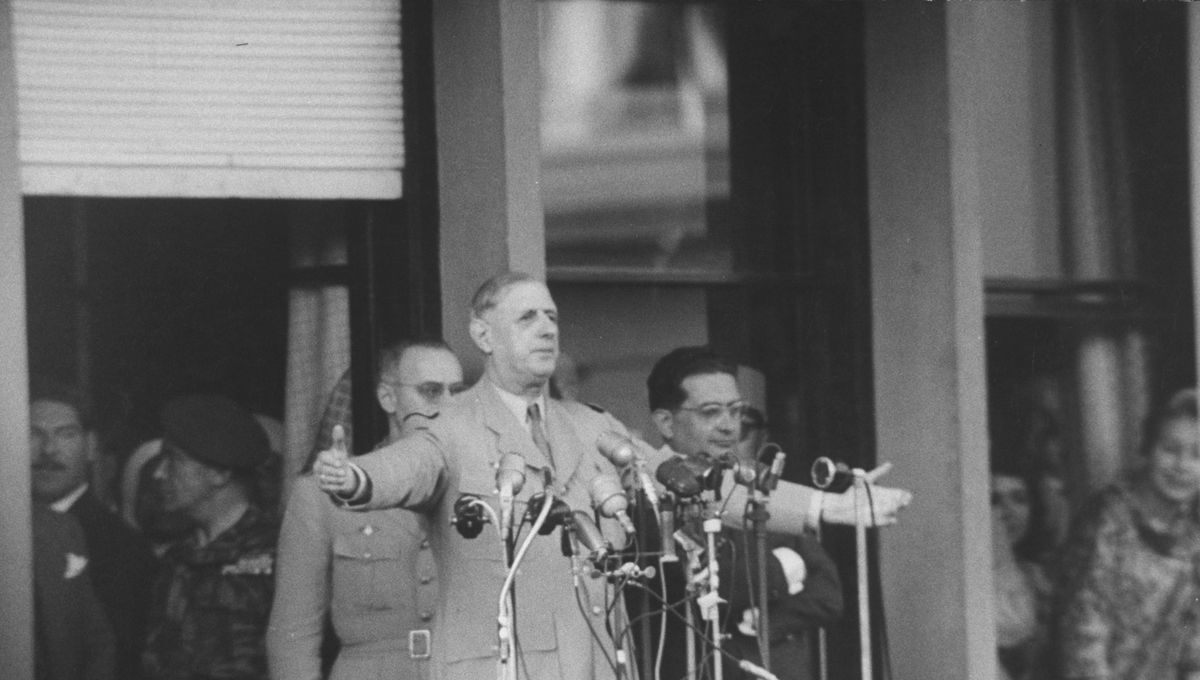

Le 4 juin 1958, Charles de Gaulle prononçait à Alger une phrase restée célèbre : « Je vous ai compris ». Ce discours, au cœur de la crise algérienne, fut un tournant décisif dans l’histoire de la France et de l’Algérie. Derrière ces mots ambigus se cache une manœuvre politique brillante mais controversée, qui continue de faire débat aujourd’hui. Retour sur un moment charnière, entre espoirs, malentendus et ruptures.

Le contexte politique explosif de mai-juin 1958

Une IVe République en pleine crise

À la fin des années 1950, la IVe République est à bout de souffle. Instable, incapable de gérer la guerre d’Algérie qui s’enlise depuis 1954, elle fait face à la colère croissante des militaires, des pieds-noirs et d’une partie de l’opinion publique.

Le 13 mai 1958, un coup de force est organisé à Alger par les partisans de l’Algérie française. Le « Comité de Salut Public » réclame le retour de Charles de Gaulle au pouvoir. À Paris, la situation devient ingérable. Le président René Coty fait appel à De Gaulle, figure mythique de la Libération.

Un retour triomphal et stratégique

De Gaulle revient officiellement au pouvoir le 1er juin 1958. Dès le 4 juin, il se rend à Alger pour calmer les esprits. C’est là qu’il prononce son fameux discours devant une foule exaltée, majoritairement européenne, sur le balcon du Gouvernement général à Alger.

Le discours du 4 juin : « Je vous ai compris »

Une formule historique, volontairement ambiguë

Devant une foule galvanisée, De Gaulle lance :

« Je vous ai compris ! »

Cette phrase suscite une immense ovation. Les pieds-noirs y voient une promesse : celle de maintenir l’Algérie française. Pourtant, De Gaulle, fin stratège, ne fait aucune promesse explicite.

Il poursuit en évoquant la France une et indivisible, tout en restant flou sur l’avenir de l’Algérie :

« Je sais ce qui s’est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je constate ce que vous êtes en train de faire. »

L’ambiguïté est totale. De Gaulle, en maître de la rhétorique, laisse chacun entendre ce qu’il souhaite.

Une mise en scène habile

Le décor est solennel. Les caméras sont présentes. De Gaulle parle avec autorité. Il utilise son charisme pour rassurer sans s’engager, séduire sans promettre. Ce discours marque son retour effectif au pouvoir et sa reprise en main de la situation.

Réactions immédiates : entre euphorie et méfiance

L’exaltation des partisans de l’Algérie française

À Alger, la foule acclame De Gaulle. Les généraux, les colons, les militants de l’OAS (Organisation de l’armée secrète) se sentent confortés. Ils croient à un soutien indéfectible du nouveau chef de l’État.

Certains murmurent déjà qu’un « sauveur » est revenu. On chante la Marseillaise, on brandit des drapeaux tricolores. L’euphorie est totale.

Les doutes des nationalistes algériens

Du côté du FLN (Front de libération nationale), le message est clair : De Gaulle ne dit rien de concret. On pressent que le général cherche avant tout à reprendre le contrôle, pas à négocier. La lutte armée continue.

Une illusion entretenue : De Gaulle et la stratégie du flou

Gagner du temps pour changer la donne

De Gaulle n’a jamais dit « L’Algérie restera française ». En réalité, il sait déjà qu’une solution durable passe par une rupture avec le statu quo. Il se donne le temps de réformer les institutions (nouvelle Constitution en septembre 1958) et de reprendre la main sur les militaires.

Il joue un double jeu : rassurer les uns, désarçonner les autres. C’est une stratégie classique chez lui, comme il l’écrira plus tard dans ses Mémoires :

« Il fallait d’abord rétablir l’État avant de trancher. »

Le tournant de 1959 : vers l’autodétermination

Dès 1959, De Gaulle change de ton. Il évoque publiquement le droit des Algériens à l’autodétermination, provoquant la fureur des partisans de l’Algérie française. Les désillusions s’accumulent. Le divorce est consommé.

Conséquences à long terme

L’éclatement de la communauté pied-noir

Beaucoup de pieds-noirs se sentiront trahis par De Gaulle. Certains rejoignent l’OAS, d’autres fuient vers la métropole à partir de 1962, lors de l’indépendance algérienne. Le traumatisme restera vif.

Une Algérie en marche vers l’indépendance

Le discours de juin 1958 marque pourtant le début d’un processus irréversible. En 1962, les accords d’Évian consacrent l’indépendance de l’Algérie. Les paroles de De Gaulle résonnent alors comme un moment clé de la transition, non comme une promesse tenue.

Une phrase restée dans l’histoire

« Je vous ai compris » est devenue une formule mythique, mais aussi un symbole d’ambiguïté politique. Elle incarne la capacité de De Gaulle à dominer la scène politique par le verbe, tout en gardant secrètes ses intentions réelles.

Une phrase, une stratégie, un tournant

Le discours du 4 juin 1958 à Alger est l’un des plus célèbres de l’histoire politique française. Il révèle toute la complexité du général de Gaulle, son habileté à manier les symboles, à apaiser sans promettre, à séduire sans s’engager. Derrière les mots « Je vous ai compris », se cache une stratégie de reconquête de l’État, qui aboutira à la fin de la guerre d’Algérie… et à une fracture durable entre la France et une partie de ses citoyens d’alors.

Figure emblématique de l'histoire de France, Jeanne d'Arc fut exécutée le 30 mai 1431 à Rouen. Condamnée pour hérésie, sa mort est bien plus qu'une affaire religieuse : elle constitue un tournant majeur dans la Guerre de Cent Ans et dans l'histoire de la justice politique en Europe. Cet article revient sur les circonstances de sa condamnation, les motivations derrière son procès et les conséquences durables de son exécution.

Le contexte historique : Guerre de Cent Ans et divisions religieuses

Un royaume de France fracturé

Au début du XVe siècle, la France est déchirée entre les partisans du roi Charles VII et les Bourguignons alliés aux Anglais. La Guerre de Cent Ans fait rage depuis 1337, opposant les couronnes de France et d'Angleterre. C'est dans ce contexte troublé que Jeanne d'Arc, une jeune paysanne de Domrémy, affirme entendre des voix divines lui ordonnant de soutenir Charles VII et de libérer la France de l'envahisseur.

Une figure messianique

Jeanne incarne l'espoir de toute une population accablée. En quelques mois, elle rallie les troupes françaises, remporte la victoire de la levée du siège d'Orléans en 1429, et permet le sacre de Charles VII à Reims. Elle devient un symbole puissant, mais aussi un danger pour les autorités anglaises et leurs alliés bourguignons.

L'arrestation de Jeanne : trahison et capture

La chute de la Pucelle

En mai 1430, Jeanne est capturée à Compiègne par les Bourguignons. Elle est vendue aux Anglais pour 10 000 livres tournois. Ce transfert marque le début de sa descente aux enfers judiciaire. Refusant de la considérer comme prisonnière de guerre, les Anglais optent pour une accusation d'hérésie, afin de discréditer sa mission divine.

Un procès inéquitable

Le procès de Jeanne s'ouvre en janvier 1431. Dirigé par l'évêque Pierre Cauchon, fervent partisan des Anglais, il est entaché d'irrégularités : absence de défense légitime, pressions, interrogatoires multiples sans même traduction des termes juridiques. L'enjeu est clair : détruire le symbole Jeanne d'Arc.

La condamnation et l'exécution : le 30 mai 1431 à Rouen

Le verdict

Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est déclarée relapse, c'est-à-dire retombée dans l'hérésie après avoir renié ses "erreurs". Le tribunal ecclésiastique la livre alors au bras séculier. Elle est brûlée vive sur la place du Vieux-Marché à Rouen. Elle a 19 ans.

Un supplice public

Des centaines de témoins assistent à la scène. On raconte qu'au dernier moment, Jeanne crie le nom de Jésus plusieurs fois. Ses cendres sont dispersées dans la Seine pour éviter toute relique. L'exécution, censée éteindre un feu spirituel, contribuera à faire de Jeanne une martyre et une héroïne nationale.

Réhabilitée post-mortem : la vengeance de l'Histoire

Le procès en réhabilitation

En 1456, sous l'impulsion de Charles VII, un procès en réhabilitation est mené. Tous les actes du procès de 1431 sont analysés, des témoins sont entendus. Le verdict tombe : Jeanne est innocente. Son procès initial est jugé frauduleux et inique. Sa réhabilitation posthume vient sceller la reconnaissance d'une injustice politique camouflée en théologique.

De sainte à icône nationale

Canonisée en 1920 par le pape Benoît XV, Jeanne d'Arc est désormais patronne secondaire de la France. Elle est célébrée aussi bien par les républicains que les catholiques, par les artistes comme par les historiens. Sa figure traverse les siècles et incarne encore aujourd'hui le courage et la foi.

Une exécution qui marque l'Histoire à jamais

La mort de Jeanne d'Arc, le 30 mai 1431, ne fut pas seulement celle d'une jeune fille. Elle incarne l'assassinat politique d'une figure religieuse porteuse d'espoir pour un peuple en guerre. Ce procès à charge, fruit de la haine et de la peur, est aussi un témoignage glaçant sur l'instrumentalisation de la justice à des fins de domination. Jeanne d'Arc, par son sacrifice, entre dans l'éternité des consciences nationales et internationales

Le 24 mai 1873 marque une date charnière dans l'histoire politique française : l'élection du maréchal Patrice de Mac-Mahon à la présidence de la République. Ce militaire de carrière, auréolé de ses exploits sur les champs de bataille, est appelé à la tête d’un régime en crise. Retour sur un destin hors du commun, entre gloire impériale et responsabilités républicaines.

Le parcours militaire d’un héros du Second Empire

Une ascension fulgurante

Né en 1808 dans une vieille famille aristocratique d'origine irlandaise, Patrice de Mac-Mahon embrasse très tôt la carrière militaire. Sorti de Saint-Cyr, il se distingue en Algérie lors de la conquête coloniale. Sa bravoure et son sang-froid lors de la prise de la Smala d’Abd el-Kader (1843) lui valent les honneurs de ses pairs et une notoriété grandissante.

La gloire de Crimée et d’Italie

Mac-Mahon gagne une renommée européenne pendant la guerre de Crimée (1855) au siège de Malakoff. C’est là qu’il lance la fameuse phrase : « J’y suis, j’y reste ! », entrée dans la légende militaire française. En 1859, il confirme son prestige en Italie lors de la bataille de Magenta contre les Autrichiens, ce qui lui vaut d’être fait maréchal de France et duc de Magenta par Napoléon III.

La chute de l’Empire et l’appel à la République

La débâcle de Sedan

Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, Mac-Mahon est à la tête de l’armée française. Gravement blessé lors de la bataille de Sedan, il est contraint de céder le commandement, peu avant la capitulation. Cette défaite précipite la chute du Second Empire et ouvre la voie à la Troisième République.

Le climat politique de 1873

La France est alors un pays profondément divisé : monarchistes, bonapartistes et républicains s’affrontent dans les urnes comme dans les rues. La présidence d’Adolphe Thiers, républicain modéré, suscite la défiance des conservateurs. Le 24 mai 1873, il est contraint à la démission. Le choix du maréchal Mac-Mahon, monarchiste légitimiste, apparaît comme un compromis pour apaiser les tensions.

Une présidence sous haute tension

Une République à reculons

Le mandat de Mac-Mahon débute dans l’ambiguïté. Monarchiste convaincu, il n’adhère pas pleinement aux idéaux républicains. Soutenu par l’Assemblée conservatrice, il espère un retour à la monarchie. Il gouverne avec prudence, mais son autoritarisme transparaît notamment dans la dissolution de la Chambre en 1877, connue sous le nom de "crise du 16 mai".

La crise du 16 mai 1877

Cette crise politique oppose Mac-Mahon à la majorité républicaine menée par Léon Gambetta. Refusant de céder face à la volonté populaire, le président dissout l’Assemblée et provoque de nouvelles élections. Mais le peuple français confirme sa préférence pour les républicains. Isolé, Mac-Mahon comprend que son pouvoir est limité. En janvier 1879, il démissionne de la présidence.

Héritage et postérité

Un homme de devoir plus que de conviction

Mac-Mahon reste dans l’histoire comme un militaire austère et respecté, plus à l’aise dans le commandement que dans la politique. Son passage à l’Élysée marque une transition : sous son mandat, la République s’impose définitivement comme le régime de la France.

Une figure paradoxale

À la fois héros de l’Empire et garant provisoire de la République, Mac-Mahon incarne les contradictions de son époque. Son élection le 24 mai 1873 reste un symbole de cette France tiraillée entre traditions monarchiques et aspirations démocratiques.

Une date clé dans la construction républicaine

Le 24 mai 1873 n’est pas qu’un simple changement de président. C’est le moment où la France cherche son équilibre entre passé et avenir, entre sabre et suffrage universel. Le choix de Mac-Mahon, militaire respecté mais président réticent, reflète cette tension. Son mandat, bien que marqué par des conflits, aura permis d’enraciner un régime républicain désormais incontournable.

Le 14 mai 1610, la France bascule brutalement dans l'incertitude. En plein cœur de Paris, le roi Henri IV, surnommé le « Bon Roi Henri », est assassiné par un fanatique catholique, François Ravaillac. Cet événement marque l’un des tournants les plus dramatiques de l’histoire politique française, mettant fin au règne de celui qui avait pacifié un royaume divisé par les guerres de religion.

Un roi entre réformes et tensions religieuses

Henri IV, le roi de la paix et du compromis

Henri IV, premier roi de la branche des Bourbons, monte sur le trône en 1589 après des décennies de guerres de religion entre catholiques et protestants. Ancien protestant lui-même, il se convertit au catholicisme en 1593 dans un geste politique célèbre, résumé par sa phrase apocryphe : « Paris vaut bien une messe ». Il signe l'Édit de Nantes en 1598, accordant aux protestants la liberté de culte dans certaines régions. Cet édit fait de lui un roi pragmatique et visionnaire, mais également une cible pour les extrémistes.

Un royaume toujours sous tension

Malgré la paix relative instaurée par l’édit, les tensions religieuses persistent. Certains catholiques radicaux ne pardonnent pas à Henri IV son passé huguenot, tandis que des protestants le jugent opportuniste. Le roi gouverne cependant avec efficacité, relançant l’économie, réformant les finances publiques, développant les infrastructures et réduisant la dette. Il prépare également une guerre contre les Habsbourg, ce qui accentue les tensions.

François Ravaillac : un fanatique en quête de mission divine

Un profil trouble

François Ravaillac, né en 1578 à Angoulême, est issu d’une famille modeste. Profondément religieux, il est hanté par des visions mystiques et persuadé d’être investi d’une mission divine. Il tente d’entrer dans les ordres, mais est rejeté à plusieurs reprises à cause de son comportement instable.

Une obsession pour Henri IV

Ravaillac développe une obsession contre le roi, qu’il accuse de vouloir faire la guerre au pape et de trahir la foi catholique. Après plusieurs tentatives pour approcher Henri IV, il décide d’agir. Il arrive à Paris en mai 1610, résolu à tuer le roi.

Le 14 mai 1610 : le jour fatidique

Une opportunité tragique

Ce jour-là, Henri IV doit se rendre à l’Arsenal pour visiter son ministre Sully. Les rues étant encombrées, le carrosse royal est contraint de s’arrêter rue de la Ferronnerie, près des Halles. C’est là que François Ravaillac, armé d’un couteau, profite de l’ouverture du carrosse pour frapper.

Un meurtre en plein cœur de Paris

Ravaillac frappe le roi de deux coups de couteau, l’un au thorax, l’autre au cœur. Henri IV meurt rapidement dans son carrosse, sans avoir pu se défendre. L’émotion est immédiate dans la capitale. Paris est sidéré. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.

L’arrestation et l’exécution de Ravaillac

Un procès rapide

Ravaillac est immédiatement arrêté, couvert de sang. Il déclare avoir agi seul, poussé par sa conscience religieuse. Le procès est rapide. Les autorités veulent éviter la panique ou une nouvelle flambée de violence.

Un supplice exemplaire

Le 27 mai 1610, Ravaillac est exécuté place de Grève à Paris. Son supplice est particulièrement cruel : écartelé vif après avoir été brûlé au soufre et mutilé. Ce châtiment spectaculaire vise à dissuader d’autres fanatiques.

Les conséquences politiques immédiates

La régence de Marie de Médicis

À la mort d’Henri IV, son fils Louis XIII n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. Elle est influencée par les cercles catholiques conservateurs et écarte rapidement les proches d’Henri IV, comme Sully.

Un retour en arrière

La régence marque une rupture avec les politiques réformatrices d’Henri IV. Les tensions religieuses se ravivent, la noblesse tente de regagner son influence, et les finances publiques se dégradent à nouveau. La France entre dans une période de troubles qui ne prendra fin qu’avec le règne personnel de Louis XIII et l’arrivée du cardinal Richelieu.

Héritage et mémoire d’un roi assassiné

Le mythe du « Bon Roi Henri »

Henri IV reste dans la mémoire collective comme un roi proche du peuple, soucieux de la paix et du bien-être de ses sujets. Des légendes entourent sa personne, comme celle de la « poule au pot » chaque dimanche pour chaque Français. Son assassinat renforce cette image d’un roi juste et aimé, fauché dans la fleur de l’âge.

Une France marquée à jamais

Le régicide du 14 mai 1610 a marqué un tournant. Il a révélé les fractures profondes de la société française et la fragilité du pouvoir monarchique. Il a aussi initié une réflexion sur la sécurité des souverains et les dangers du fanatisme religieux.

Une tragédie fondatrice dans l’histoire de France

L’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac a bouleversé la France. Ce crime, au croisement des passions religieuses et des ambitions politiques, reste l’un des événements les plus tragiques et symboliques de l’histoire française. Il incarne les tensions d’une époque où la foi, la politique et la violence se confondaient, mais aussi la figure d’un roi qui rêvait d’unir son peuple dans la paix et la prospérité.

En 1564, Catherine de Médicis initie un projet monumental qui marquera profondément l’histoire de Paris : la construction du palais des Tuileries. Situé à l’ouest du Louvre, ce palais devait incarner la puissance royale et introduire une modernité architecturale inspirée de la Renaissance italienne. Retour sur les origines d’un chantier emblématique, ses enjeux politiques, ses transformations successives, et son influence durable.

Un contexte historique sous haute tension

La France dans la tourmente des guerres de Religion

À la mort de son époux Henri II en 1559, Catherine de Médicis devient régente pour ses fils mineurs. Elle doit gouverner une France divisée par les tensions religieuses entre catholiques et protestants, qui culmineront avec les guerres de Religion (1562-1598). Dans ce climat instable, la reine-mère cherche à affirmer son autorité et à inscrire durablement son empreinte sur la capitale.

Le projet des Tuileries est à la fois un geste de pouvoir et une échappatoire : Catherine souhaite s’éloigner du Louvre, qu’elle considère comme sombre et trop associé à son défunt mari. Le site choisi est une ancienne fabrique de tuiles (d’où le nom), situé entre le Louvre et la Seine.

Une vision italienne au cœur de Paris

Catherine de Médicis, mécène de la Renaissance

Née à Florence, Catherine est imprégnée de la culture artistique italienne. Elle veut insuffler à Paris un style nouveau, à l’image des palais toscans et des innovations de la Renaissance. Elle fait appel à l’architecte Philibert Delorme, l’un des plus grands bâtisseurs de son temps.

Delorme conçoit un palais élégant, ordonné, avec des colonnades, des frontons, et un plan symétrique. Les travaux débutent en 1564 mais sont ralentis par les crises politiques et le manque de financements. Après la mort de Delorme en 1570, Jean Bullant reprend le chantier, modifiant partiellement les plans.

Un chantier interrompu puis relancé