Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Guerre

Le 31 août 1944 marque une date cruciale dans l’histoire des Hauts-de-France et, plus largement, dans celle de la France libérée de l’Occupation nazie. Alors que les Alliés poursuivent leur avancée fulgurante après le Débarquement de Normandie, la région du Nord, stratégique tant sur le plan industriel que géographique, est progressivement libérée du joug allemand. Retour sur cette journée charnière, entre batailles, ferveur populaire et enjeux militaires de grande envergure.

Un contexte tendu mais porteur d’espoir

La situation militaire en août 1944

Au cours de l'été 1944, les troupes alliées, renforcées par les succès du Débarquement en Normandie (6 juin 1944), percent les lignes allemandes. L’Opération Cobra permet aux forces américaines de progresser rapidement vers le nord et l’est de la France. Paris est libérée le 25 août. Dans la foulée, les armées alliées se dirigent vers la Belgique, traversant la Picardie, l’Artois et la Flandre.

Les Hauts-de-France sont alors sous une occupation allemande renforcée, mais l’armée allemande commence à battre en retraite face à la supériorité matérielle et numérique des Alliés.

Les Hauts-de-France : un territoire stratégique

La région est un carrefour logistique pour les troupes allemandes, avec ses ports (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer), ses voies ferroviaires et son industrie lourde. Elle a été profondément marquée par l’Occupation : travail obligatoire (STO), répression de la Résistance, déportations.

Les Alliés savent qu’une libération rapide de cette région affaiblirait l’ennemi et permettrait d’ouvrir la voie vers l’Allemagne.

31 août 1944 : une journée décisive

Les principales villes libérées

Le 31 août, plusieurs localités des Hauts-de-France retrouvent la liberté. Amiens est libérée dès le 31 par les forces britanniques de la 2e armée du général Dempsey. Arras, ville hautement symbolique pour sa résistance, voit également le retrait des forces allemandes ce jour-là. D’autres communes comme Doullens, Albert ou encore Péronne accueillent les troupes alliées sous les acclamations de la population.

Une avancée rapide mais prudente

Les troupes alliées avancent rapidement, parfois même plus vite que prévu. La Wehrmacht, désorganisée et démoralisée, tente de ralentir la progression alliée en détruisant ponts et infrastructures. Mais les colonnes blindées alliées parviennent à maintenir leur élan, malgré des accrochages sporadiques et des poches de résistance allemande.

La Résistance locale joue un rôle crucial en fournissant des renseignements, en sabotant les voies de communication et en aidant à la sécurisation des villes avant l’arrivée des troupes alliées.

L’accueil de la population : entre liesse et prudence

Scènes de joie populaire

Partout où les Alliés passent, la population les accueille en libérateurs. Drapaux tricolores ressortis des greniers, cris de joie, fleurs jetées aux soldats : la liesse populaire contraste avec les années d’humiliation et de privation.

Dans les villages comme dans les grandes villes, on assiste à des scènes marquantes : les cloches sonnent, les enfants courent après les chars, des bals improvisés surgissent sur les places publiques.

Maisons détruites, familles endeuillées

Mais la joie est teintée de tristesse. Beaucoup de familles pleurent un père, un frère, un fils, tombé au combat ou déporté. Les destructions sont considérables, surtout dans les zones de combats. Les mines, les bombes et les sabotages laissent des cicatrices durables dans le paysage urbain et rural.

L’action des forces alliées : une opération d’envergure

Des troupes venues de toute l’Europe et d’Amérique

Les armées qui libèrent les Hauts-de-France sont composées de soldats britanniques, canadiens, américains, polonais et français. Leur coordination, bien que parfois complexe, permet une progression rapide. Les Canadiens sont notamment très actifs dans la région d’Arras et de Lens.

L'objectif : atteindre la Belgique

Le 31 août, l’objectif est clair : foncer vers la frontière belge, couper la retraite allemande, et sécuriser les ports de la Manche. Le port d’Anvers, vital pour la logistique alliée, est en ligne de mire. Dans les jours qui suivent, Lille est atteinte (le 3 septembre), puis Tournai, Bruxelles et Anvers.

Un tournant stratégique pour la suite de la guerre

L’effondrement du front allemand à l’Ouest

Avec la libération des Hauts-de-France, la ligne de défense allemande s’effondre complètement dans le nord de la France. Les forces du Reich sont contraintes de se replier précipitamment vers la ligne Siegfried, à la frontière allemande.

C’est une victoire majeure pour les Alliés, qui peuvent désormais envisager une incursion directe sur le territoire allemand.

La Résistance entre dans la lumière

Les réseaux résistants, longtemps clandestins, peuvent désormais agir au grand jour. Dans certaines villes, ce sont même eux qui prennent le contrôle avant l’arrivée des Alliés, évitant ainsi pillages ou destructions inutiles.

La Libération consacre le rôle central de ces hommes et femmes de l’ombre dans la reconquête du territoire.

Une mémoire encore vive dans la région

Commémorations et patrimoine

Chaque année, de nombreuses communes des Hauts-de-France organisent des cérémonies pour rappeler cette date charnière. Monuments, plaques commémoratives, musées (comme le Musée de la Résistance à Bondues) perpétuent la mémoire des combats et des sacrifices.

Témoignages poignants

Les récits de ceux qui ont vécu cette journée demeurent bouleversants. Une habitante de Péronne raconte : « J'avais 11 ans, je me souviens des tanks qui avançaient lentement dans la rue principale. Nous pleurions de joie. »

Ces témoignages sont précieux pour transmettre aux jeunes générations l’importance de cette libération.

Une journée symbole de renouveau et de liberté

Le 31 août 1944 reste gravé dans la mémoire collective des Hauts-de-France comme le jour où l’espoir renaquit après quatre longues années d’Occupation. C’est le début d’une reconstruction, morale et matérielle, dans une région meurtrie mais déterminée à se relever. Les Hauts-de-France entrent ce jour-là dans l’histoire de la Libération avec dignité, courage et résilience.

Le 27 août 1928, à Paris, les grandes puissances du monde signaient un accord historique : le Pacte Briand-Kellogg, qui devait mettre fin à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale. Porté par une volonté idéaliste de bâtir une paix durable après l’horreur de la Première Guerre mondiale, ce traité marque un tournant diplomatique majeur. Pourtant, son efficacité sera très vite remise en question par la montée des tensions dans les années 1930. Retour sur un pacte aussi ambitieux qu’utopique.

Une initiative franco-américaine inédite

Aristide Briand, l’artisan de la paix

Le projet naît de l’esprit du diplomate français Aristide Briand, figure centrale de la diplomatie d’après-guerre. Déjà Prix Nobel de la paix en 1926 pour son rôle dans la réconciliation franco-allemande avec Gustav Stresemann, Briand propose en 1927 un pacte bilatéral de non-agression entre la France et les États-Unis. Il souhaite ancrer dans le droit international une renonciation à la guerre comme outil de règlement des conflits.

Frank Kellogg et l’extension multilatérale

L’idée séduit le secrétaire d’État américain Frank B. Kellogg, mais celui-ci propose une portée plus large : pourquoi ne pas inclure d’autres nations ? Sous la pression du mouvement pacifiste américain, très influent à l’époque, Kellogg pousse pour un pacte multilatéral. Le projet prend alors une ampleur internationale.

Le 27 août 1928, à Paris, le traité est signé dans le ministère des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, par 15 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Par la suite, près de 63 États adhèrent au pacte.

Le contenu du pacte : une ambition universelle

La guerre déclarée illégale

Le cœur du pacte est simple et révolutionnaire dans sa formulation :

« Les parties condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. »

L'article 1 interdit la guerre comme instrument de politique nationale, et l'article 2 engage les signataires à résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques.

Une portée morale plus que juridique

Ce qui frappe, c’est le caractère non contraignant du pacte. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation. Il s’agit d’un engagement moral et diplomatique, sans force exécutoire.

Dans l’euphorie pacifiste des années 1920, ce pacte est vu comme l’acte de naissance d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération, la diplomatie et le droit international.

Les réactions internationales et les premières limites

Un accueil contrasté

L’initiative est saluée dans les opinions publiques, notamment en France et aux États-Unis. Des mouvements pacifistes, des intellectuels et même des religieux y voient l’espoir d’une paix universelle. On parle du "pacte pour mettre fin à toutes les guerres".

Mais certains diplomates restent sceptiques. Le pacte n’évoque ni les sanctions, ni le désarmement, ni la sécurité collective. Il ne remplace pas la Société des Nations, qui reste l’organe central de la paix mondiale.

L’absence de clauses contraignantes

Dès sa signature, on pointe la faiblesse majeure du pacte : il repose sur la bonne volonté des États. Sans mécanisme de contrôle, il ne peut empêcher une agression armée.

Un diplomate britannique dira ironiquement :

« C’est comme interdire le vol à main armée en distribuant une brochure aux voleurs. »

Les trahisons du pacte : de la Mandchourie à Munich

Le Japon et l’invasion de la Mandchourie (1931)

Trois ans à peine après la signature, le Japon, pourtant signataire, envahit la Mandchourie, territoire chinois. L’action militaire, condamnée par la Société des Nations, montre l’inefficacité du pacte. Aucun pays n’intervient.

L’Allemagne nazie et l’expansion hitlérienne

Dans les années 1930, l’Allemagne d’Hitler viole ouvertement les principes du pacte : remilitarisation de la Rhénanie, Anschluss avec l’Autriche, occupation de la Tchécoslovaquie. Là encore, aucune réaction concertée des signataires du pacte. L’accord se révèle totalement impuissant face à l’agression.

L’Italie fasciste en Éthiopie (1935)

L’agression italienne contre l’Éthiopie, menée par Mussolini, constitue une autre violation flagrante. Malgré les protestations, aucune sanction militaire n’est appliquée. Le pacte est réduit à un document symbolique, vidé de sa substance.

Une influence durable malgré l’échec

Une base pour le droit international

Même si le pacte échoue à empêcher la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas sans héritage. Il constitue la première tentative d’interdire juridiquement la guerre dans les relations internationales.

Après 1945, le Pacte Briand-Kellogg servira de fondement juridique lors du procès de Nuremberg. Les juges invoqueront la violation du pacte pour qualifier les crimes d’agression commis par les nazis.

Vers l’ONU et le droit à la paix

Le Pacte Briand-Kellogg est considéré comme un ancêtre de la Charte des Nations Unies, signée en 1945. Celle-ci ira plus loin, en instaurant un Conseil de sécurité, un droit d’ingérence, et une force coercitive potentielle.

L’idée que la guerre peut être illégale reste au cœur du droit international moderne. De nombreux traités ultérieurs (non-prolifération, désarmement, droits de l’homme) s’inscrivent dans cette lignée.

Un symbole fragile mais fondateur

Le 27 août 1928, le monde voulait croire à la paix par la parole, aux vertus du droit sur la force. Le Pacte Briand-Kellogg, bien qu’utopique, représente un moment d’espoir et une tentative sérieuse de bâtir un monde sans guerre.

Il est aussi un témoignage des limites de la diplomatie sans moyens coercitifs, une leçon douloureuse que les années 1930 ont enseignée au prix fort.

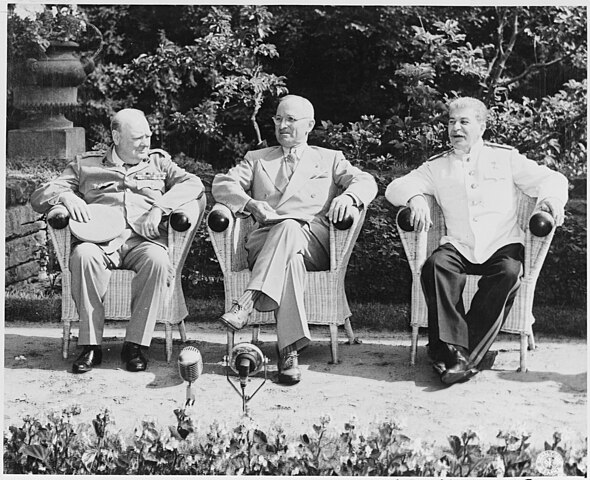

Le 17 juillet 1945 marque un moment crucial de l’histoire mondiale : l’ouverture de la conférence de Potsdam. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin en Europe, les dirigeants des puissances alliées se réunissent pour décider de l’avenir du monde d’après-guerre. Dans cette petite ville allemande située près de Berlin, des décisions seront prises qui redessineront la carte géopolitique et façonneront la Guerre froide à venir.

Une Europe en ruines : le contexte de la conférence

L’héritage immédiat de la Seconde Guerre mondiale

À la mi-juillet 1945, l’Allemagne nazie a capitulé depuis deux mois (8 mai 1945). L’Europe est dévastée, des millions de personnes déplacées errent dans un continent en ruines. L’urgence est triple : reconstruire l’Europe, gérer les vaincus et prévenir de futurs conflits.

Les Alliés, victorieux mais divisés par des intérêts divergents, doivent s’entendre. L’Union soviétique de Staline contrôle une grande partie de l’Europe de l’Est. Les États-Unis, désormais puissance dominante, ont remplacé la Grande-Bretagne comme première force mondiale. Le Royaume-Uni, quant à lui, est affaibli économiquement mais reste diplomatiquement influent.

Les successeurs de Yalta

La conférence de Potsdam est le prolongement de la conférence de Yalta (février 1945), où Roosevelt, Churchill et Staline avaient jeté les bases de l’après-guerre. Mais entre-temps, Roosevelt est mort (avril 1945), remplacé par Harry S. Truman, beaucoup plus méfiant à l’égard des Soviétiques. Et pendant la conférence, Churchill sera remplacé par Clement Attlee, nouveau Premier ministre britannique après la défaite conservatrice aux élections législatives du 26 juillet.

Les acteurs de Potsdam : une nouvelle dynamique

Staline, l’homme fort de l’Est

Joseph Staline arrive à Potsdam en position de force. L’Armée rouge occupe Berlin et toute l’Europe de l’Est. Il entend sécuriser l’influence soviétique sur les pays « libérés » par ses troupes : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie. Pour lui, l’idéologie communiste sert aussi à créer une zone tampon contre de futures agressions.

Truman, le président inconnu mais déterminé

Harry Truman, nouveau président américain, est un outsider. Peu connu, il surprend par sa fermeté. Quelques jours avant la conférence, il est informé du succès de l’essai nucléaire américain dans le désert du Nouveau-Mexique (projet Manhattan). Cela renforce sa position face à Staline.

Truman déclare :

« Nous devons mener le monde libre, et pour cela, nous devons montrer notre détermination. »

Churchill et Attlee : un relais britannique

Winston Churchill commence la conférence mais est remplacé par Clement Attlee à mi-parcours. Cette transition illustre le bouleversement politique interne au Royaume-Uni. Bien que moins charismatique, Attlee poursuivra les discussions avec sérieux et méthode.

Les grands enjeux de la conférence

Le sort de l’Allemagne

L’Allemagne est divisée en quatre zones d’occupation (américaine, britannique, française, soviétique). Les Alliés s’accordent sur la démilitarisation, la dénazification, la démocratisation et la décentralisation du pays. Berlin, bien que située en zone soviétique, sera également divisée.

Mais dès Potsdam, les divergences émergent sur le modèle économique et politique à imposer. L’Est se soviétise rapidement, tandis que l’Ouest s’oriente vers la démocratie libérale.

Les frontières polonaises

Un point de friction majeur est la nouvelle frontière occidentale de la Pologne, fixée sur la ligne Oder-Neisse. Cela entraîne le déplacement de millions d’Allemands, expulsés des territoires annexés. Staline impose ses vues, et les Occidentaux s’inclinent, en échange d’une coopération fragile.

Le Japon et l’ultimatum de Potsdam

Le 26 juillet 1945, les Alliés lancent un ultimatum au Japon, demandant sa reddition sans condition. Ce texte, signé à Potsdam, menace :

« Une destruction rapide et totale s’abattra sur le Japon s’il ne capitule pas. »

Ce message, ignoré par le gouvernement japonais, conduira au bombardement atomique de Hiroshima (6 août) et Nagasaki (9 août), puis à la reddition du Japon le 15 août 1945.

Une conférence aux conséquences durables

Le début de la Guerre froide

Potsdam marque un tournant. L’unité de façade des Alliés se fissure. Truman et Staline s’observent avec suspicion. Les décisions prises, bien qu’annoncées comme temporaires, instaurent une division de l’Europe qui deviendra durable.

Winston Churchill déclara en 1946 :

« De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. »

Les prémices de la bipolarisation du monde

L’annonce de la bombe atomique à Staline (bien qu’il en soit déjà informé via l’espionnage) change la donne : elle marque le début de la course aux armements. Les États-Unis montrent leur supériorité technologique, mais Staline accélère le programme nucléaire soviétique.

Potsdam est ainsi le berceau du monde bipolaire : OTAN vs Pacte de Varsovie, capitalisme vs communisme, guerre idéologique globale.

Le destin de millions d’Européens

Les décisions de Potsdam entraînent des déplacements massifs de populations (Allemands, Polonais, Ukrainiens, Hongrois). Les conséquences humaines sont immenses : pertes, souffrances, instabilité. Mais elles dessinent aussi les nouvelles frontières de l’Europe.

Héritage d’une conférence charnière

La conférence de Potsdam, bien qu’ayant visé à consolider la paix, fut le théâtre de tensions croissantes. Ce fut moins un traité de paix qu’un partage du monde. Si elle permit d’éviter une reprise immédiate des hostilités, elle jeta les bases d’un conflit latent qui durera près d’un demi-siècle : la Guerre froide.

La date du 17 juillet 1453 marque un tournant fondamental dans l’histoire de la France et de l’Angleterre : la fin officielle de la guerre de Cent Ans, un conflit interminable qui aura bouleversé l’Europe médiévale pendant plus d’un siècle. Cette guerre, commencée en 1337, a vu s’affronter deux grandes puissances pour la couronne de France. Avec la bataille de Castillon, dernière grande confrontation de ce conflit, la France reconquiert l’Aquitaine et sonne le glas des ambitions anglaises sur le continent. Retour sur un conflit aussi long que déterminant pour l’avenir des deux nations.

Un conflit né d’une querelle dynastique

Une crise de succession à l’origine de la guerre

À la mort de Charles IV le Bel en 1328 sans héritier mâle, la couronne de France revient à Philippe VI de Valois, écartant les prétentions d’Édouard III d’Angleterre, petit-fils de Philippe IV. Ce dernier revendique alors ses droits au trône de France, déclenchant un affrontement prolongé. La guerre de Cent Ans commence officiellement en 1337, mais elle est entrecoupée de trêves et de périodes de calme relatif.

Deux nations aux ambitions divergentes

La France, morcelée politiquement et affaiblie par des crises internes, affronte une Angleterre désireuse d’imposer sa domination sur les riches territoires français, notamment la Guyenne. C’est une lutte autant militaire que symbolique entre deux monarchies qui cherchent à s’imposer dans un monde féodal en pleine mutation.

Les grandes phases du conflit

Des victoires anglaises spectaculaires

Au début de la guerre, l’Angleterre enchaîne les succès. Les batailles de Crécy (1346), Poitiers (1356), et Azincourt (1415) sont des défaites cuisantes pour la France. Le roi Jean II est même capturé à Poitiers. Le traité de Troyes en 1420 marque un moment de bascule, en désignant Henri V d’Angleterre comme héritier du trône de France au détriment du dauphin Charles, futur Charles VII.

Jeanne d’Arc : une figure salvatrice

En 1429, Jeanne d’Arc, une jeune paysanne de Domrémy, affirme avoir reçu la mission divine de libérer la France. Elle rallie les troupes françaises et permet la libération d’Orléans, événement décisif qui entraîne le sacre de Charles VII à Reims. Jeanne sera brûlée vive à Rouen en 1431, mais son action redonne espoir au royaume.

La reconquête française

Sous Charles VII, la France se restructure militairement et politiquement. Il crée une armée permanente, réforme la fiscalité et rallie progressivement les grandes villes. Les Anglais perdent du terrain : Paris est reprise en 1436, la Normandie en 1450, et la Guyenne reste le dernier bastion anglais.

La bataille de Castillon : le point final

Une victoire éclatante

Le 17 juillet 1453, les troupes françaises commandées par Jean Bureau remportent une victoire décisive à Castillon, en Guyenne. L’armée anglaise, dirigée par John Talbot, est écrasée. Talbot lui-même y trouve la mort. C’est la dernière grande bataille de la guerre de Cent Ans, et elle scelle la reconquête du sud-ouest de la France.

Conséquences immédiates

Après Castillon, les Anglais abandonnent définitivement l’Aquitaine. Seule Calais restera anglaise jusqu’en 1558. Cette victoire française clôt plus de 116 années de guerre, même si aucun traité officiel ne sera signé. L’Angleterre, affaiblie, entre dans une période de guerre civile : la guerre des Deux-Roses.

Héritage et conséquences à long terme

L'affirmation de l'identité nationale

La fin de la guerre de Cent Ans marque le début d’un sentiment national en France. Le pouvoir royal se renforce, l'autorité monarchique est réaffirmée, et les provinces commencent à se fédérer autour du roi.

Une Angleterre repliée sur elle-même

Privée de ses possessions françaises, l’Angleterre va connaître une instabilité interne. Les conflits entre les maisons de Lancaster et d’York plongeront le royaume dans des décennies de guerre civile. Ce repli favorisera, plus tard, une centralisation politique différente de celle du modèle français.

Un changement de paradigme militaire

La guerre de Cent Ans symbolise aussi la fin de la chevalerie classique. L’utilisation de l’artillerie, de l’infanterie disciplinée et des stratégies défensives annonce l’avènement des guerres modernes. La noblesse, autrefois dominatrice sur le champ de bataille, cède progressivement sa place à l’État et à ses armées régulières.

Citation marquante

« Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. »

Cette célèbre citation de Winston Churchill, bien postérieure, illustre pourtant parfaitement ce que fut la fin de la guerre de Cent Ans : un nouveau départ pour l’Europe.

Une guerre longue, mais fondatrice de la France moderne

La fin de la guerre de Cent Ans en juillet 1453 est bien plus qu’un événement militaire : c’est un tournant civilisationnel. Elle marque la fin du Moyen Âge féodal, la montée des États-nations et l’affirmation du pouvoir monarchique. Pour la France, c’est le point de départ d’une centralisation réussie et d’une renaissance politique. Pour l’Angleterre, une occasion manquée qui la pousse vers des réformes intérieures profondes.

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation annule sans renvoi le jugement du conseil de guerre de Rennes. Le capitaine Alfred Dreyfus est enfin reconnu innocent et réintégré dans l’armée française. Cet événement met un terme à une affaire d'État qui aura profondément bouleversé la société française à la fin du XIXe siècle. Retour sur un scandale judiciaire emblématique et sur la portée historique de cette réhabilitation.

Une affaire d'État au cœur de la Troisième République

Une France fracturée

À la fin du XIXe siècle, la Troisième République est fragile. Les tensions entre républicains, monarchistes, catholiques et laïques sont vives. C’est dans ce contexte politique instable qu’éclate l’Affaire Dreyfus, du nom d’un officier juif accusé, à tort, d’avoir livré des secrets militaires à l’Empire allemand.

Le 22 décembre 1894, Alfred Dreyfus, capitaine dans l’artillerie, est condamné pour haute trahison sur la base de preuves douteuses, principalement un document écrit, le « bordereau ». Il est publiquement dégradé dans la cour de l'École militaire de Paris et envoyé en déportation sur l’île du Diable, en Guyane.

Un procès entaché de préjugés et de falsifications

Le procès de Dreyfus est marqué par l'antisémitisme, très présent dans l’armée et une partie de la presse de l’époque. La condamnation repose sur des documents secrets non communiqués à la défense, ce qui viole les principes de la justice. Comme l’écrira Émile Zola dans son célèbre article « J’accuse… ! » publié le 13 janvier 1898 dans L’Aurore, « on a osé, au nom de la raison d’État, condamner un innocent ».

Le combat des dreyfusards pour la justice

L'engagement d'intellectuels et d'hommes politiques

L’affaire divise profondément l’opinion publique française. D’un côté, les anti-dreyfusards, souvent nationalistes et antisémites, refusent de remettre en question l’autorité militaire. De l’autre, les dreyfusards, défenseurs des droits de l’homme et de la justice, réclament la révision du procès.

Parmi les figures clés de ce combat figurent Émile Zola, Jean Jaurès, Georges Clemenceau et Lucie Dreyfus, l’épouse du capitaine, qui lutte sans relâche pour son mari. La presse joue un rôle déterminant : des journaux comme L’Aurore ou Le Siècle deviennent des armes contre l’injustice.

Des révélations décisives

En 1896, le colonel Picquart découvre que le véritable auteur du bordereau est un autre officier, le commandant Esterhazy. Malgré cette découverte, l’armée tente d’étouffer l’affaire et transfère Picquart. Ce n’est qu’après de multiples pressions que l’affaire est réexaminée.

En 1899, un nouveau procès a lieu à Rennes. Dreyfus est de nouveau condamné, mais bénéficie d’une grâce présidentielle. Ce geste politique ne suffit pas aux yeux des dreyfusards : seule une réhabilitation complète peut réparer cette injustice.

Le 12 juillet 1906 : la réhabilitation officielle

La décision de la Cour de cassation

Après plus d’une décennie de luttes juridiques et politiques, la Cour de cassation annule définitivement la condamnation d’Alfred Dreyfus le 12 juillet 1906. Il est alors officiellement réintégré dans l’armée avec le grade de commandant et décoré de la Légion d’honneur dans la cour de l’École militaire, là même où il avait été humilié.

Cette décision marque un triomphe de la justice sur l’arbitraire, mais aussi une victoire pour les institutions républicaines qui, bien que tardivement, ont reconnu leurs erreurs.

Une réintégration symbolique

La cérémonie de réintégration de Dreyfus est empreinte d’émotion et de solennité. Mais elle ne fait pas l’unanimité. Les blessures causées par l’affaire sont encore ouvertes, et les tensions sociales, politiques et religieuses subsistent. Toutefois, pour de nombreux républicains, cet acte représente une victoire de la vérité et du droit.

Les conséquences durables de l’Affaire Dreyfus

Une société transformée

L’Affaire Dreyfus a profondément transformé la société française. Elle a provoqué une prise de conscience sur les dangers de l’antisémitisme, sur les limites du nationalisme aveugle et sur la nécessité de garantir une justice impartiale. Elle a aussi renforcé les valeurs républicaines : laïcité, liberté de la presse, indépendance de la justice.

Jean Jaurès écrira : « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera. »

L’affaire aura aussi un impact international. En Europe, elle alimente les débats sur les droits de l’homme. Le journaliste autrichien Theodor Herzl, couvrant l’affaire, en tire la conclusion que les Juifs n’ont pas d’avenir en Europe : il fonde ainsi le sionisme politique.

L’Affaire comme matrice des luttes modernes

L’Affaire Dreyfus est souvent considérée comme le premier grand combat pour les droits civiques dans la France moderne. Elle préfigure les débats contemporains sur la justice, les minorités, et la transparence de l’État. Elle a aussi laissé une trace dans la mémoire collective : le terme « dreyfusard » est encore utilisé pour désigner ceux qui défendent la justice et l’éthique publique face au pouvoir.

Une réhabilitation qui a changé la République

Le 12 juillet 1906 n’est pas seulement la fin d’une injustice : c’est une date charnière dans l’histoire politique et morale de la France. Le combat pour Dreyfus a renforcé les fondations démocratiques de la République française et révélé la puissance de la mobilisation citoyenne contre l’arbitraire.

Alfred Dreyfus vivra encore 29 ans après sa réintégration, loin de la lumière publique. Il décédera en 1935. Il repose aujourd’hui au cimetière du Montparnasse, à Paris, honoré comme un symbole de justice retrouvée.

Le 18 juin 1940, dans un contexte de défaite militaire et de chaos politique, une voix s’élève depuis Londres. Celle du général Charles de Gaulle, qui appelle les Français à refuser la capitulation et à continuer le combat. Ce discours, devenu mythique, marque le début symbolique de la Résistance française et reste une date fondatrice de l’histoire contemporaine de la France.

Un contexte historique dramatique

La débâcle française de 1940

En mai-juin 1940, les troupes allemandes envahissent la France, balayant la ligne Maginot et provoquant l’effondrement de l’armée française en quelques semaines. Le gouvernement français, dirigé par Paul Reynaud, est contraint à la fuite, et le maréchal Philippe Pétain est nommé chef du gouvernement le 16 juin. Deux jours plus tard, il demande l’armistice.

La solitude d’un général inconnu

Charles de Gaulle, alors général de brigade à titre temporaire, refuse la défaite. Convaincu que la guerre est mondiale et que l’empire colonial et les Alliés permettront une revanche, il quitte la France pour Londres le 17 juin, avec l’aide du Premier ministre britannique Winston Churchill. Le lendemain, il prononce à la radio de la BBC son célèbre appel.

Le contenu de l’Appel du 18 juin

Un message de refus et d’espoir

Dans ce discours d’à peine quelques minutes, De Gaulle affirme que « la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ». Il appelle les soldats, les ingénieurs, les ouvriers spécialisés à le rejoindre en Grande-Bretagne pour continuer le combat contre l’Allemagne nazie. Il insiste sur le fait que la guerre n’est pas finie, que l’espoir n’est pas perdu, et que la France a encore des ressources.

Un discours peu entendu… mais crucial

Le 18 juin 1940, peu de Français entendent ce discours. La majorité ne capte pas la BBC, et l’appel n’est pas publié dans la presse française soumise à la censure. Pourtant, ce message va se répandre rapidement dans les milieux résistants, notamment grâce à la réédition du discours dans les jours qui suivent. Il acquiert une portée symbolique capitale.

Les conséquences à long terme

Naissance de la France libre

L’appel donne naissance à la France libre, organisation politique et militaire qui se structure dès l’été 1940 à Londres. De Gaulle en devient le chef incontesté. Des réseaux se forment dans les colonies françaises, en Afrique et ailleurs, qui reconnaissent son autorité. Le général incarne alors la continuité de la légitimité républicaine française face au régime de Vichy.

Un mythe fondateur pour la Résistance

Si l’appel du 18 juin n’a pas été massivement entendu en direct, il est devenu le symbole de la résistance morale à la défaite. Il est commémoré chaque année, et la date du 18 juin figure sur de nombreux monuments. Comme le dira plus tard André Malraux : « Il ne s’agit pas d’un simple discours. Il s’agit d’un acte de foi. »

Légitimation du gaullisme

Ce discours est également un acte fondateur pour le gaullisme. Il installe de Gaulle comme une figure incontournable de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de l’après-guerre. Son courage, sa clairvoyance et son appel à l’unité feront de lui le leader naturel de la France libérée.

Une mémoire vivante et célébrée

Les commémorations du 18 juin

Chaque année, la France rend hommage à cet appel. Le président de la République dépose une gerbe devant la statue du général de Gaulle à Paris. Des cérémonies ont également lieu à Londres, au mémorial du 18 juin. Ces commémorations rappellent aux nouvelles générations la nécessité de la vigilance face à la tyrannie et l’importance de l’engagement.

L’appel dans la culture et l’éducation

L’appel du 18 juin est étudié à l’école, cité dans les manuels d’histoire, et repris dans de nombreux films et documentaires. Il représente à la fois la voix du refus et celle de l’espoir. Il a inspiré de nombreuses générations de résistants, militants et hommes politiques.

L’appel qui fit renaître la France

L’appel du 18 juin reste bien plus qu’un simple discours radiophonique. Il est un tournant dans l’histoire de France, un acte de foi en la liberté et en la grandeur de la nation. Dans un moment d’abandon, il a réveillé une conscience collective. Ce message de refus et de résistance continue d’habiter la mémoire française et européenne comme un symbole du courage politique.

Le 16 juin 1940 : un tournant dramatique dans l’histoire de France. Alors que le pays est en pleine débâcle face à l’Allemagne nazie, le Maréchal Philippe Pétain est nommé à la tête du gouvernement. Ce choix politique va marquer le début d’une nouvelle ère : celle de l’armistice, puis du régime de Vichy, synonyme de collaboration et de renoncement aux idéaux républicains.

Un contexte de chaos militaire et politique

Au printemps 1940, la France est envahie par les troupes allemandes. La Wehrmacht progresse rapidement, franchissant la ligne Maginot contournée par les Ardennes. Le gouvernement de Paul Reynaud est divisé sur la conduite à tenir : résister jusqu’au bout ou négocier une paix avec l'Allemagne. Reynaud, favorable à la résistance, perd le soutien de son gouvernement. Le 16 juin 1940, acculé, il démissionne.

Pétain, figure rassurante pour une France en crise

Philippe Pétain, héros de Verdun durant la Première Guerre mondiale, est vu par beaucoup comme un sauveur. À 84 ans, il incarne l’ordre et la stabilité. Le président Albert Lebrun nomme donc Pétain président du Conseil, cédant à l’opinion et à la peur ambiante. Cette nomination se fait dans un climat de panique, où la défaite paraît inéluctable.

La demande d’armistice : un choix controversé

Le 17 juin : appel à cesser les combats

Dès le lendemain de sa nomination, le 17 juin 1940, Pétain prononce un discours radiophonique célèbre :

« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. »

Cet appel, entendu par des millions de Français, acte symboliquement la fin des espoirs de résistance du gouvernement légal. Il ouvre la voie à la signature de l’armistice avec l’Allemagne, qui aura lieu le 22 juin à Rethondes.

Une rupture avec les principes de la République

Pétain affirme vouloir « épargner à la France les horreurs de la guerre ». Mais ce choix d’abandonner le combat s’accompagne rapidement d’une transformation politique radicale. En quelques semaines, la République est suspendue. Le 10 juillet 1940, l’Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, mettant fin à la Troisième République.

Les conséquences immédiates : la naissance du régime de Vichy

Un régime autoritaire sous influence allemande

Le régime de Vichy, dirigé par Pétain depuis la ville thermale du même nom, adopte une idéologie réactionnaire et autoritaire. Sa devise « Travail, Famille, Patrie » remplace la devise républicaine. Le pouvoir législatif est dissous, les partis sont interdits, la presse est muselée. La collaboration avec l’Allemagne devient officielle après la rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire en octobre 1940.

La persécution des Juifs et des résistants

Pétain et son gouvernement s’engagent activement dans la politique antisémite nazie. Le « Statut des Juifs » d’octobre 1940 exclut les Juifs de nombreuses professions. En 1942, la police française participe aux rafles, dont la tristement célèbre rafle du Vel’ d’Hiv. Dans le même temps, la répression contre la Résistance s’intensifie.

Le mythe du « bouclier » : une légende tenace

Une défense après-guerre : Pétain aurait protégé les Français

Après la Libération, certains pétainistes ont tenté de justifier l’attitude de Pétain par la théorie du « bouclier ». Selon cette thèse, Pétain aurait joué un double jeu : collaborer officiellement avec l’Allemagne tout en limitant les dégâts pour la population française.

Une théorie réfutée par les historiens

Les recherches historiques modernes ont démontré que cette théorie ne tient pas. Pétain a été un collaborateur zélé, allant parfois plus loin que ce que les nazis exigeaient, notamment en matière de persécutions raciales. Le procès de Pétain en 1945 pour haute trahison aboutit à sa condamnation à mort, commuée en réclusion à perpétuité par le général de Gaulle.

Héritages et mémoires : un passé encore sensible

Une mémoire divisée en France

La figure de Pétain reste profondément divisive en France. Certains, notamment dans l’extrême droite, continuent de voir en lui un « bouclier » ou un patriote. D’autres rappellent l’ampleur des crimes du régime de Vichy. En 2018, la polémique ressurgit lorsque Emmanuel Macron évoque Pétain comme « un grand soldat » de la Grande Guerre, tout en condamnant son rôle pendant la Seconde.

Enseigner Pétain : un devoir de mémoire

Dans les programmes scolaires français, le régime de Vichy est abordé comme une rupture grave des principes républicains. Le rôle actif de l’État français dans la Shoah y est clairement reconnu. Le 16 juillet, date de la rafle du Vel’ d’Hiv, est devenue une journée officielle de mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français.

Une date-clé qui a bouleversé la France

Le 16 juin 1940 marque bien plus que la nomination d’un nouveau chef de gouvernement. Il incarne un basculement tragique : celui d’un pays vaincu qui renonce à ses valeurs démocratiques pour se placer sous la tutelle d’un régime autoritaire et collaborateur. Ce choix, justifié à l’époque par la peur et le désespoir, reste une blessure dans l’histoire de France. Il rappelle à quel point les décisions prises dans l’urgence peuvent avoir des conséquences durables et profondes.

Le 6 juin 1944 reste à jamais gravé dans la mémoire collective comme le jour du "D-Day", lorsque les forces alliées ont lancé l'opération Overlord, une offensive militaire d'une ampleur sans précédent visant à libérer l'Europe de l'occupation nazie. Ce moment historique marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale.

L'opération Overlord : une planification titanesque

Un plan stratégique de longue haleine

Dès 1943, les Alliés commencent à planifier l'invasion de l'Europe occidentale. L'opération Overlord, supervisée par le général américain Dwight D. Eisenhower, nécessite une coordination massive entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et les forces de la Résistance française.

Une logistique colossale

L'opération implique plus de 156 000 soldats débarqués sur les plages, appuyés par 11 000 avions et près de 7 000 navires. Des ports artificiels (les Mulberry) et des pipelines sous-marins (le PLUTO) sont également mis en place pour ravitailler les troupes.

Le choix de la Normandie : un coup de maître stratégique

Tromper l'ennemi

La Normandie est choisie au détriment du Pas-de-Calais, plus proche de l'Angleterre. Cette décision est accompagnée d'une vaste opération de désinformation (opération Fortitude), qui laisse croire aux Allemands que l'invasion aura lieu ailleurs.

Les cinq plages du débarquement

Les forces alliées se répartissent sur cinq plages codées : Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Chacune est assignée à une nation ou à une combinaison de forces (par exemple, Juno est attaquée par les Canadiens).

Une résistance allemande acharnée

Le Mur de l'Atlantique

Les Allemands, sous le commandement du maréchal Rommel, ont fortifié les côtes avec des bunkers, des mines et des obstacles anti-chars. Ils s'attendent à une invasion, mais pas en Normandie.

Omaha Beach, un carnage mémorable

À Omaha Beach, les troupes américaines subissent des pertes terribles : plus de 2 000 morts en quelques heures. Cette plage reste le symbole du sacrifice des soldats alliés.

Le rôle crucial de la Résistance française

Sabotages et renseignements

Les réseaux de la Résistance participent activement en sabotant les voies ferrées, en transmettant des informations stratégiques, et en guidant les troupes alliées à l'intérieur des terres.

Une guerre dans l'ombre

Des figures comme Jean Moulin ou le réseau du SOE britannique incarnent cette guerre de l’ombre. Leur action facilite la progression des troupes après le débarquement.

Les conséquences à long terme du D-Day

La libération de la France

En quelques semaines, les Alliés libèrent la Normandie, puis Paris le 25 août 1944. Ce succès redonne espoir à toute l'Europe occupée.

Le début de la fin pour le IIIe Reich

Le front de l’Ouest est ouvert, obligeant l’Allemagne nazie à combattre sur deux fronts majeurs. En moins d’un an, Berlin tombe et la guerre prend fin en Europe.

Un héritage de mémoire

Chaque année, des cérémonies commémoratives rappellent le courage des soldats. Les plages du débarquement, les cimetières militaires et les musées normands perpétuent ce souvenir.

Un jour qui a changé le monde à jamais

Le 6 juin 1944 n'est pas seulement une date militaire : c'est un symbole de solidarité internationale, de sacrifice pour la liberté et de résistance à la tyrannie. Ce jour illustre combien la coordination, le courage et la détermination peuvent changer le cours de l’Histoire.

Le 4 juin 1940 marque un tournant crucial de la Seconde Guerre mondiale : la fin de l'opération Dynamo, le vaste effort d'évacuation des forces alliées coincées à Dunkerque par les troupes allemandes. Pendant dix jours, entre le 26 mai et le 4 juin, plus de 330 000 soldats, majoritairement britanniques mais aussi français, ont été sauvés d'une capture certaine. Ce miracle militaire eut des conséquences majeures sur la suite du conflit et sur le moral des nations concernées.

Le contexte stratégique : la débâcle du front occidental

La percée allemande et l'encerclement des Alliés

Le 10 mai 1940, l'Allemagne lance sa campagne contre l'Europe de l'Ouest. En quelques jours, la Wehrmacht déferle sur la Belgique, les Pays-Bas et la France. Grâce à une tactique audacieuse de guerre éclair (Blitzkrieg), les forces allemandes percent le front dans les Ardennes, contournent la ligne Maginot, et foncent vers la Manche.

Le groupe d'armée nord, composé de divisions britanniques, françaises et belges, se retrouve alors pris au piège entre la mer et les troupes allemandes. La seule issue est la mer, et le port de Dunkerque devient le dernier espoir d'évasion.

Une situation désespérée

Coincés sur une étroite bande de littoral, les soldats alliés subissent des bombardements incessants de la Luftwaffe. Les infrastructures portuaires sont gravement endommagées. Pourtant, l'amirauté britannique lance l'opération Dynamo depuis le quartier général de Douvres pour organiser une évacuation massive.

L'opération Dynamo : un sauvetage improvisé

Une flotte improvisée et courageuse

Pour mener à bien l'opération, la Royal Navy mobilise tout ce qui flotte : destroyers, chalutiers, yachts, bateaux de pêche, ferries et embarcations de plaisance. On les appellera les "Little Ships of Dunkirk". En tout, plus de 800 navires participent à l'évacuation.

Ce sont des civils, souvent sans expérience militaire, qui répondent à l'appel. Leur bravoure est saluée comme un acte de dévouement national. Le roi George VI lui-même appelle à une journée de prières le 26 mai.

Des chiffres impressionnants

Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, 338 226 soldats sont évacués vers l'Angleterre. Parmi eux, environ 123 000 sont français. Malgré les pertes humaines et matérielles importantes (plus de 200 navires coulés, des milliers de morts et de blessés), l'opération est considérée comme un succès inattendu.

Winston Churchill, tout juste nommé Premier ministre, déclare dans un discours resté célèbre : "Nous ne nous rendrons jamais".

Conséquences stratégiques et symboliques

Une victoire dans la défaite

Bien que l'évacuation ait lieu dans un contexte de défaite militaire, elle devient un symbole de résistance et de détermination. Les soldats évacués pourront être redéployés ultérieurement, notamment pour la défense de la Grande-Bretagne.

Cette opération renforce l'esprit de cohésion nationale au Royaume-Uni. Elle prouve que même face à une supériorité militaire écrasante, la volonté collective peut faire la différence.

La France face à son destin

Malheureusement, pour la France, la suite est tragique. Moins de deux semaines après la fin de l'opération Dynamo, Paris est occupée, et le 22 juin, l'armistice est signé avec l'Allemagne. Cependant, l'esprit de Dunkerque inspirera la Résistance et la poursuite du combat depuis Londres par le général de Gaulle.

Une mémoire encore vive aujourd'hui

Commémorations et transmissions historiques

Chaque année, le souvenir de Dunkerque est entretenu par des commémorations, notamment en Grande-Bretagne. Musées, documentaires, films (comme "Dunkerque" de Christopher Nolan en 2017) perpétuent l'histoire et la légende de ce sauvetage.

Des anecdotes comme celle du yacht Sundowner, piloté par un ancien de la marine, qui sauva à lui seul plus de 130 soldats, sont devenues emblématiques de cette période d'héroïsme ordinaire.

Une leçon de courage et de solidarité

Dunkerque rappelle que même dans les pires situations, la solidarité et le courage humain peuvent changer le cours de l'histoire. Elle enseigne aux générations futures l'importance de l'engagement collectif face à l'adversité.

Dunkerque : le symbole d'une volonté inébranlable

Le 4 juin 1940 n'est pas simplement la fin d'une opération logistique : c'est la naissance d'un mythe national et d'une force morale pour les années de guerre à venir. Ce jour-là, Dunkerque a prouvé que l'espoir et la détermination pouvaient triompher même dans la défaite.

Le 29 mai 1453 marque une date fatidique dans l’histoire du monde : la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, menée par le sultan Mehmed II, scelle la fin de l’Empire byzantin. Ce basculement majeur a non seulement mis fin à plus de mille ans d’histoire impériale romaine d’Orient, mais il a aussi ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de l’Europe et du monde musulman.

Un empire millénaire à l’agonie

Au XVe siècle, l’Empire byzantin n’est plus que l’ombre de lui-même. Réduit à Constantinople et quelques territoires épars, il est encerclé par les forces ottomanes depuis des décennies. Les croisades, les querelles internes et la montée en puissance de puissances voisines ont affaibli cette grande civilisation. L’empereur byzantin Constantin XI Paléologue tente désespérément de sauver la ville, mais il ne dispose que de quelques milliers de soldats et de maigres renforts européens, notamment le génois Giovanni Giustiniani.

Le siège de Constantinople : une machine de guerre redoutable

Le siège débute le 6 avril 1453. Mehmed II, surnommé plus tard « le Conquérant », déploie une armée estimée à plus de 80 000 hommes, appuyée par une artillerie sans précédent. C’est d’ailleurs l’utilisation du canon géant construit par l’ingénieur hongrois Urban qui marque une rupture technologique : jamais une muraille n’avait été autant mise à l’épreuve par des tirs continus.

Malgré une défense héroïque, les Byzantins ne peuvent contenir indéfiniment l'assaut. Les murs de Théodose, symboles de l’invincibilité de la cité, sont percés en plusieurs points. Le 29 mai, à l’aube, les Ottomans lancent l’attaque finale. Constantin XI meurt au combat, la légende voulant qu’il ait refusé de fuir et soit tombé en soldat.

Conséquences religieuses et culturelles d’une chute

La chute de Constantinople marque un traumatisme pour la chrétienté. La « Seconde Rome » est tombée, laissant place à ce que les Ottomans vont appeler Istanbul. L’église Sainte-Sophie, joyau de l’architecture chrétienne, est transformée en mosquée. Le patriarcat orthodoxe est néanmoins maintenu, avec une autonomie religieuse offerte par Mehmed II, soucieux de s’attirer les faveurs de la population grecque.

Du point de vue culturel, cette prise provoque un exode massif des savants byzantins vers l’Occident, notamment vers l’Italie. Ce transfert de manuscrits anciens et de connaissances contribue directement à l’essor de la Renaissance en Europe. La redécouverte de textes antiques bouleverse la pensée occidentale, et la chute de Constantinople devient un tremplin involontaire pour l’humanisme.

Un nouvel empire s’érige

Pour les Ottomans, la prise de Constantinople n’est pas seulement une victoire militaire. Elle représente l’aboutissement d’un rêve impérial. Mehmed II fait de la ville sa capitale, y établit une administration centralisée, encourage la coexistence de différentes communautés religieuses et initie une ère d’expansion.

Istanbul devient un centre culturel, commercial et politique incontournable. Sous les sultans successifs, elle rayonne jusqu’au XVIe siècle comme le cœur de l’Empire ottoman, désormais héritier à la fois des traditions islamiques et de la grandeur impériale romaine.

Une mémoire encore vive

La date du 29 mai 1453 continue d’avoir une résonance forte. En Grèce, elle symbolise la fin d’un âge d’or et le début de siècles d’occupation. En Turquie, elle est célébrée comme un moment glorieux d’accomplissement national. Ce double regard reflète la complexité de cet événement fondateur.

Citations célèbres comme celle de l’historien Edward Gibbon, « La chute de Constantinople est un des événements les plus mémorables de l’histoire », témoignent de l’importance inaltérable de cette journée dans le récit de notre civilisation.

Constantinople, le crépuscule d’un monde, l’aube d’un autre

La prise de Constantinople n’est pas seulement la fin d’un empire, mais la naissance d’un nouveau monde. Ce choc géopolitique et culturel continue d’influencer les équilibres religieux, politiques et identitaires jusqu’à aujourd’hui. Elle marque la fin du Moyen Âge pour de nombreux historiens et le début d’une nouvelle ère façonnée par les échanges, les conflits et les métissages.

Le 27 mai 1918 marque une date charnière dans l'histoire de la Première Guerre mondiale : le déclenchement de la troisième bataille de l'Aisne, plus connue sous le nom d'offensive du Chemin des Dames. Cette opération militaire, initiée par les forces allemandes, visait à briser le front allié au nord de l’Aisne et à s’approcher de Paris. Elle s’inscrit dans le cadre de la grande offensive du printemps 1918, également appelée "offensive Ludendorff".

Contexte stratégique de l’année 1918

L’issue incertaine du conflit

Après quatre années d’une guerre d’usure sanglante, l’année 1918 commence sous le signe de l’incertitude. La Russie s’est retirée du conflit avec la signature du traité de Brest-Litovsk en mars 1918, libérant des troupes allemandes sur le front de l’Ouest. L’Allemagne cherche alors à remporter une victoire décisive avant l’arrivée massive des troupes américaines.

Le pari allemand

Le général allemand Erich Ludendorff lance une série d’offensives sur le front occidental, espérant faire plier les Alliés. Après les échecs relatifs des offensives de mars et avril, l’état-major allemand décide de frapper un coup décisif dans la région du Chemin des Dames, mal défendue par des troupes françaises épuisées.

Le Chemin des Dames : une position symbolique et stratégique

Un terrain déjà meurtri

Le Chemin des Dames, situé entre Soissons et Reims, a déjà été le théâtre de combats acharnés en 1917. La tentative française menée par le général Nivelle s’était soldée par un désastre humain, entraînant des mutineries dans l’armée française. En mai 1918, le secteur est considéré comme relativement calme, ce qui contribue à la surprise allemande.

Une défense française affaiblie

Le front est tenu par la 6e armée française du général Duchêne, mal équipée et peu préparée à une attaque d’envergure. De plus, Duchêne a repositionné ses troupes en première ligne, ce qui les rendra particulièrement vulnérables au bombardement initial allemand.

Le déroulement de l’offensive du 27 mai 1918

Un bombardement massif et soudain

À 1h du matin, les Allemands déclenchent un bombardement d’une violence inouïe, utilisant des obus explosifs et à gaz. En quelques heures, les lignes françaises sont désorganisées. À 4h, l’infanterie allemande lance l’assaut avec le soutien de troupes d’assaut spécialisées, les "Sturmtruppen".

Une percée fulgurante

Les Allemands avancent de 20 kilomètres en une seule journée, capturant des dizaines de milliers de soldats français et britanniques. Soissons est menacé, et l’armée allemande s’approche dangereusement de la Marne. C’est l’une des plus grandes avancées depuis le début de la guerre de tranchées.

La panique chez les Alliés

Les chefs alliés sont pris de court. Philippe Pétain, commandant en chef des armées françaises, tente de stabiliser le front. Foch, commandant suprême des forces alliées, mobilise les renforts américains pour enrayer l’offensive.

Conséquences de l’offensive

Une victoire tactique allemande… mais sans lendemain

Malgré l’ampleur de la percée, l’objectif stratégique n’est pas atteint. Paris reste hors de portée, et les lignes allemandes s’allongent dangereusement. L’épuisement des troupes, le manque de réserves et la réaction rapide des Alliés empêchent une exploitation durable du succès.

L’entrée décisive des troupes américaines

L’offensive du Chemin des Dames précipite l’engagement massif des troupes américaines, notamment lors de la bataille du bois Belleau en juin 1918. Les forces fraîches et déterminées des États-Unis commencent à renverser l’équilibre en faveur des Alliés.

Un tournant psychologique

L’échec de cette ultime poussée allemande mine le moral des troupes impériales et de la population allemande. À l’inverse, les Alliés reprennent confiance et passent progressivement à l’offensive à partir de juillet 1918.

Une leçon d’histoire sur la guerre moderne

L’offensive du Chemin des Dames, le 27 mai 1918, illustre à quel point la guerre moderne repose autant sur la stratégie, la logistique et le moral des troupes que sur les seules capacités militaires. Si les Allemands surprennent leurs adversaires par la rapidité de leur attaque, ils ne parviennent pas à transformer cette victoire tactique en succès stratégique.

Ce moment clé de la Première Guerre mondiale montre aussi les limites de la guerre de mouvement dans un contexte où les ressources humaines et matérielles sont profondément entamées après quatre ans de conflit mondial.

Une date à retenir dans la mémoire collective

L’attaque du 27 mai 1918 reste un des derniers grands sursauts de l’armée allemande avant le basculement du conflit en faveur des Alliés. Elle marque la fin d’une époque et annonce l’épuisement final de l’Empire allemand. Dans la mémoire française, elle rappelle les souffrances endurées par des soldats souvent sacrifiés sur un front devenu secondaire, mais décisif.

Le 24 mai 1873 marque une date charnière dans l'histoire politique française : l'élection du maréchal Patrice de Mac-Mahon à la présidence de la République. Ce militaire de carrière, auréolé de ses exploits sur les champs de bataille, est appelé à la tête d’un régime en crise. Retour sur un destin hors du commun, entre gloire impériale et responsabilités républicaines.

Le parcours militaire d’un héros du Second Empire

Une ascension fulgurante

Né en 1808 dans une vieille famille aristocratique d'origine irlandaise, Patrice de Mac-Mahon embrasse très tôt la carrière militaire. Sorti de Saint-Cyr, il se distingue en Algérie lors de la conquête coloniale. Sa bravoure et son sang-froid lors de la prise de la Smala d’Abd el-Kader (1843) lui valent les honneurs de ses pairs et une notoriété grandissante.

La gloire de Crimée et d’Italie

Mac-Mahon gagne une renommée européenne pendant la guerre de Crimée (1855) au siège de Malakoff. C’est là qu’il lance la fameuse phrase : « J’y suis, j’y reste ! », entrée dans la légende militaire française. En 1859, il confirme son prestige en Italie lors de la bataille de Magenta contre les Autrichiens, ce qui lui vaut d’être fait maréchal de France et duc de Magenta par Napoléon III.

La chute de l’Empire et l’appel à la République

La débâcle de Sedan

Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, Mac-Mahon est à la tête de l’armée française. Gravement blessé lors de la bataille de Sedan, il est contraint de céder le commandement, peu avant la capitulation. Cette défaite précipite la chute du Second Empire et ouvre la voie à la Troisième République.

Le climat politique de 1873

La France est alors un pays profondément divisé : monarchistes, bonapartistes et républicains s’affrontent dans les urnes comme dans les rues. La présidence d’Adolphe Thiers, républicain modéré, suscite la défiance des conservateurs. Le 24 mai 1873, il est contraint à la démission. Le choix du maréchal Mac-Mahon, monarchiste légitimiste, apparaît comme un compromis pour apaiser les tensions.

Une présidence sous haute tension

Une République à reculons

Le mandat de Mac-Mahon débute dans l’ambiguïté. Monarchiste convaincu, il n’adhère pas pleinement aux idéaux républicains. Soutenu par l’Assemblée conservatrice, il espère un retour à la monarchie. Il gouverne avec prudence, mais son autoritarisme transparaît notamment dans la dissolution de la Chambre en 1877, connue sous le nom de "crise du 16 mai".

La crise du 16 mai 1877

Cette crise politique oppose Mac-Mahon à la majorité républicaine menée par Léon Gambetta. Refusant de céder face à la volonté populaire, le président dissout l’Assemblée et provoque de nouvelles élections. Mais le peuple français confirme sa préférence pour les républicains. Isolé, Mac-Mahon comprend que son pouvoir est limité. En janvier 1879, il démissionne de la présidence.

Héritage et postérité

Un homme de devoir plus que de conviction

Mac-Mahon reste dans l’histoire comme un militaire austère et respecté, plus à l’aise dans le commandement que dans la politique. Son passage à l’Élysée marque une transition : sous son mandat, la République s’impose définitivement comme le régime de la France.

Une figure paradoxale

À la fois héros de l’Empire et garant provisoire de la République, Mac-Mahon incarne les contradictions de son époque. Son élection le 24 mai 1873 reste un symbole de cette France tiraillée entre traditions monarchiques et aspirations démocratiques.

Une date clé dans la construction républicaine

Le 24 mai 1873 n’est pas qu’un simple changement de président. C’est le moment où la France cherche son équilibre entre passé et avenir, entre sabre et suffrage universel. Le choix de Mac-Mahon, militaire respecté mais président réticent, reflète cette tension. Son mandat, bien que marqué par des conflits, aura permis d’enraciner un régime républicain désormais incontournable.

Le 7 mai 1954, la chute du camp retranché de Diên Biên Phu marquait la fin de la guerre d’Indochine et annonçait la décolonisation de l’Asie du Sud-Est. Cette bataille emblématique opposa les forces françaises du Corps expéditionnaire d’Extrême-Orient au Viet Minh, dans une vallée isolée du nord-ouest du Vietnam. Plus qu’une défaite militaire, Diên Biên Phu fut un choc politique et psychologique majeur pour la France, et un symbole éclatant de la lutte anticoloniale dans le monde entier.

Contexte géopolitique et début de la guerre d’Indochine

Les origines coloniales du conflit

L’Indochine française, formée à la fin du XIXe siècle, englobait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes se renforcent, notamment le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh. En 1946, les tensions entre la France et les indépendantistes vietnamiens aboutissent à un conflit ouvert : c’est le début de la guerre d’Indochine.

Une guerre asymétrique et épuisante

Durant huit ans, les forces françaises se heurtent à une guérilla déterminée et bien organisée. Le Viet Minh reçoit l’appui logistique de la Chine communiste à partir de 1949, tandis que la France est soutenue financièrement par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le communisme.

Pourquoi Diên Biên Phu ?

Une stratégie de piège

Le général Henri Navarre, commandant en chef des forces françaises, décide en 1953 d’établir un camp retranché dans la cuvette de Diên Biên Phu. L’objectif : provoquer une bataille décisive en attirant les troupes du Viet Minh dans un affrontement frontal où la supériorité de feu française pourrait s’exprimer.

Mais cette stratégie se retournera contre la France : le général Giáp, stratège du Viet Minh, choisit au contraire d’encercler le camp et d’y mener une guerre d’usure.

Une position vulnérable

Installée dans une vallée encaissée, à proximité de la frontière laotienne, la garnison française dépend entièrement du ravitaillement aérien. Les forces vietnamiennes, quant à elles, transportent à la main, à travers la jungle et les montagnes, une artillerie lourde jusqu’aux hauteurs dominant le camp.

Le déroulement de la bataille

L’offensive vietnamienne

Le 13 mars 1954, les combats commencent par l’assaut de la position Béatrice. En quelques jours, plusieurs points d’appui français tombent. L’artillerie vietnamienne pilonne sans relâche les pistes d’atterrissage, coupant les lignes de ravitaillement.

Pendant près de deux mois, les 15 000 soldats français, épuisés, encerclés, doivent faire face à des vagues d’assauts incessants. La pluie transforme le terrain en bourbier. La supériorité technique française ne suffit pas : les pièces d’artillerie sont détruites, les munitions s’épuisent, les blessés s’entassent dans des conditions déplorables.

Une reddition inévitable

Le 7 mai 1954, après 57 jours de siège, les dernières positions françaises tombent. Le général de Castries est capturé. Près de 11 000 soldats français sont faits prisonniers, dont beaucoup ne survivront pas aux marches forcées et aux conditions de détention.

Conséquences de la défaite

Un choc pour la France

Diên Biên Phu provoque un électrochoc dans l’opinion publique française. Pour la première fois depuis Waterloo, une armée française capitule face à une armée non européenne. Le prestige colonial est brisé.

La défaite accélère la chute du gouvernement Laniel et précipite la fin de la Quatrième République. Elle ouvre la voie aux Accords de Genève (juillet 1954), qui entérinent le retrait français d’Indochine et la division du Vietnam en deux zones.

Une victoire symbolique pour les mouvements anticoloniaux

Dans le monde entier, la victoire du Viet Minh devient un symbole fort de la lutte contre l’impérialisme. Les peuples colonisés y voient la preuve que l’émancipation est possible, même face à une grande puissance militaire. Diên Biên Phu inspire les mouvements de libération en Afrique, au Maghreb, et ailleurs.

Héritage et mémoire de Diên Biên Phu

Une bataille toujours étudiée

Diên Biên Phu est étudiée dans les écoles de guerre comme exemple d’échec stratégique. Elle illustre l’importance de l’environnement géographique, du renseignement, du moral des troupes et de l’adaptation tactique.

Des témoignages poignants

De nombreux anciens combattants ont laissé des récits marquants. Citons notamment le colonel Bigeard, célèbre pour sa bravoure, ou encore le capitaine Pouget, auteur de témoignages émouvants sur l'enfer du siège.

Le site de Diên Biên Phu aujourd’hui

La vallée est aujourd’hui un lieu de mémoire. Un musée, un cimetière militaire et les vestiges du camp français y accueillent chaque année des milliers de visiteurs. Le lieu est devenu un symbole de résilience pour le peuple vietnamien.

Une défaite française qui a changé le monde

La bataille de Diên Biên Phu dépasse largement le cadre militaire. Elle a ouvert la voie à la décolonisation en Asie et contribué à la remise en question du système colonial dans son ensemble. En brisant le mythe de l’invincibilité des puissances occidentales, elle a redonné espoir à tous ceux qui luttaient pour leur liberté.

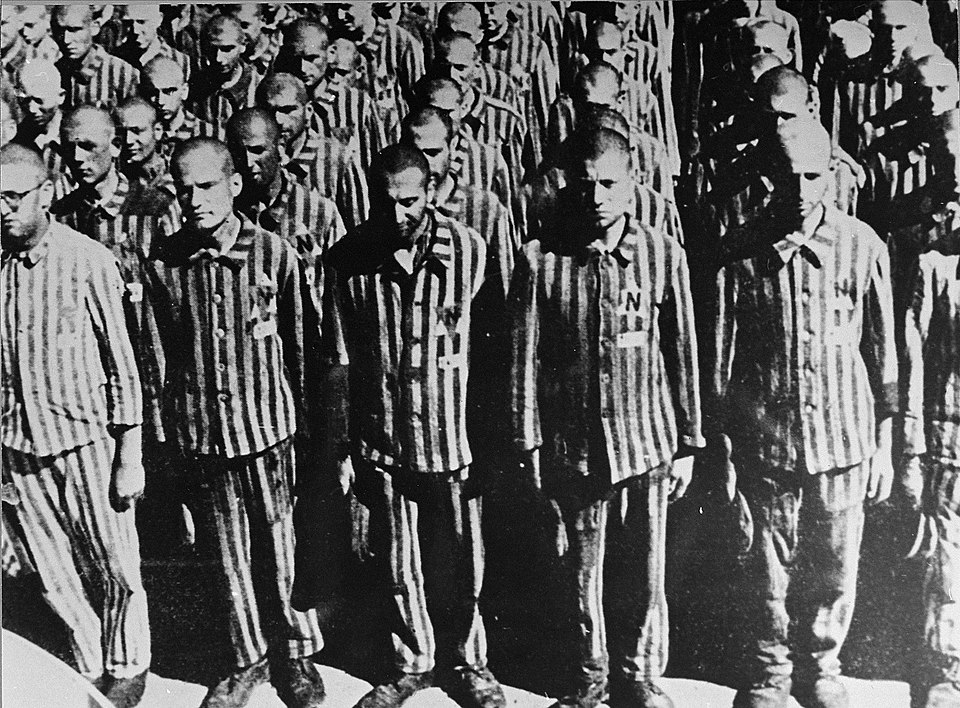

Le 11 avril 1945 marque un tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale : la libération du camp de concentration de Buchenwald par les troupes américaines. Ce jour symbolise à la fois la fin d'un cauchemar pour des milliers de déportés et la révélation au monde entier de l'ampleur des crimes nazis. Cet événement historique reste gravé dans la mémoire collective comme un avertissement contre la barbarie.

Buchenwald : L'Enfer sur Terre

Créé en 1937 près de Weimar en Allemagne, Buchenwald fut l'un des plus grands camps de concentration du régime nazi. Conçu initialement pour enfermer les opposants politiques, il devint rapidement un lieu d'extermination par le travail forcé, la torture et les expérimentations médicales.

Le Fonctionnement du Camp

-

Organisation SS : Dirigé avec une cruauté méthodique par Karl-Otto Koch puis Hermann Pister

-

Détenus : Près de 250 000 personnes y furent enfermées (résistants, Juifs, Roms, homosexuels, Témoins de Jéhovah)

-

Conditions inhumaines : Travail épuisant, famine systématique, exécutions sommaires

La Libération : Un Choc pour les Libérateurs

Le 11 avril 1945, la 6e division blindée de la 3e armée américaine arrive à Buchenwald. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement :

La Scène Insoutenable

-

21 000 survivants squelettiques (dont 900 enfants)

-

Des piles de cadavres non enterrés

-

Des fours crématoires encore chauds

-

Des instruments de torture

Parmi les survivants, le jeune Elie Wiesel, futur Prix Nobel de la Paix, qui décrira cette expérience dans "La Nuit".

L'Après-Libération : Mémoire et Justice

La libération de Buchenwald ne fut que le début d'un long processus :

Les Conséquences Immédiates

-

Soins aux survivants : Beaucoup succombèrent malgré les soins

-

Procès : Le procès de Buchenwald en 1947 jugea 31 criminels SS

La Mémoire Vivante

Aujourd'hui, le mémorial de Buchenwald accueille des visiteurs du monde entier. Des survivants comme Imre Kertész (Prix Nobel de littérature) ont témoigné pour les générations futures.

Le Message de Buchenwald

Cette libération nous enseigne que :

-

La vigilance contre l'idéologie haineuse est permanente

-

Le devoir de mémoire est essentiel

-

L'humanité peut triompher de la barbarie

Une blessure ouverte sur l'histoire

Le 11 avril 1945, Buchenwald fut libéré, mais son histoire reste une blessure ouverte. En ce lieu où tant ont souffert, nous puisons la force de combattre l'oubli et de défendre la dignité humaine. Comme le disaient les survivants : "Plus jamais ça !"

Le 23 mars 1918, Paris est secoué par un événement inédit et terrifiant : le premier tir de la « Grosse Bertha », un canon géant allemand capable de frapper la capitale française depuis des dizaines de kilomètres. Ce moment marque un tournant dans la Première Guerre mondiale, plongeant les Parisiens dans l’angoisse et rappelant que le front n’est plus si loin. Retour sur cet épisode historique qui a marqué les esprits.

La « Grosse Bertha » : Une Arme de Terreur

Une Invention Redoutable

La « Grosse Bertha », officiellement appelée Paris-Geschütz (canon de Paris), est une pièce d’artillerie de longue portée développée par l’armée allemande. Avec une portée de plus de 120 kilomètres, elle est conçue pour frapper des cibles éloignées, semant la panique chez l’ennemi. Son nom est un hommage à Bertha Krupp, héritière de l’entreprise d’armement Krupp.

Un Déploiement Stratégique

En 1918, l’Allemagne cherche à reprendre l’initiative sur le front occidental. Le tir sur Paris vise autant à détruire des infrastructures qu’à saper le moral des civils et des soldats français. Le choix de la capitale comme cible symbolise une volonté de frapper au cœur de la nation ennemie.

Le Premier Tir : 23 Mars 1918

Une Explosion Inattendue

Le 23 mars 1918, vers 7 heures du matin, un obus explose soudainement dans le quartier du Quai de Seine, à Paris. Les habitants, incrédules, réalisent que la ville est désormais à portée de tir. En quelques heures, plusieurs autres projectiles s’abattent sur la capitale, faisant des dégâts matériels et des victimes.

La Réaction des Parisiens

La nouvelle se répand rapidement, plongeant la population dans un mélange de peur et de colère. Les journaux parlent d’une « arme monstrueuse », et les rumeurs les plus folles circulent. Malgré tout, les Parisiens tentent de garder leur calme, soutenus par les autorités qui organisent des mesures de protection.

Les Conséquences du Tir

Un Impact Psychologique Majeur

Si les dégâts matériels causés par la « Grosse Bertha » restent limités, son impact psychologique est immense. Les tirs répétés jusqu’en août 1918 rappellent aux Parisiens que la guerre est omniprésente, même loin des tranchées. Cette arme devient un symbole de la brutalité moderne du conflit.

Une Réponse Alliée Rapide

Face à cette menace, les Alliés intensifient leurs efforts pour localiser et neutraliser le canon. Grâce à des techniques de repérage sonore et aérien, ils parviennent à limiter son efficacité, mais la « Grosse Bertha » reste une épée de Damoclès jusqu’à la fin de la guerre.

Un Symbole de la Guerre Totale

Le premier tir de la « Grosse Bertha » sur Paris en 1918 illustre l’évolution de la guerre vers une dimension totale, où les civils deviennent des cibles à part entière. Cet événement, bien que moins meurtrier que d’autres épisodes du conflit, reste gravé dans la mémoire collective comme un moment de terreur et de rupture.

La guerre d’Algérie débute en 1954, lorsque le Front de Libération Nationale (FLN) lance une insurrection pour obtenir l’indépendance du territoire, alors considéré comme une partie intégrante de la France. Les tensions entre colons européens (les "pieds-noirs") et la population algérienne musulmane, ainsi que les inégalités socio-économiques, alimentent le conflit.

Une Guerre sans Nom

Pendant longtemps, la France refuse de qualifier ce conflit de "guerre", parlant plutôt d’"événements" ou d’"opérations de maintien de l’ordre". Cette terminologie reflète la complexité et la sensibilité du sujet, tant pour les autorités françaises que pour les Algériens.

Le Chemin Vers le Cessez-le-feu

Les Négociations des Accords d’Évian

Les pourparlers entre le gouvernement français et le FLN aboutissent aux Accords d’Évian, signés le 18 mars 1962. Ces accords prévoient un cessez-le-feu immédiat, l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination en Algérie et des garanties pour les pieds-noirs et les harkis (Algériens ayant combattu aux côtés de la France).

Le Cessez-le-feu du 19 Mars 1962

Le lendemain de la signature des accords, le cessez-le-feu entre en vigueur. Officiellement, la guerre est terminée, mais les violences ne s’arrêtent pas pour autant.

Les Conséquences Immédiates

La Fin de la Présence Française en Algérie

Le référendum du 1er juillet 1962 confirme massivement le choix de l’indépendance. Le 3 juillet, l’Algérie devient officiellement un État souverain. Des centaines de milliers de pieds-noirs et de harkis quittent le pays, souvent dans des conditions dramatiques.

Les Violences Post-Cessez-le-feu

Malgré le cessez-le-feu, des affrontements continuent entre factions rivales algériennes, et les harkis sont souvent victimes de représailles. En France, l’extrême droite, opposée à l’indépendance, multiplie les attentats.

L’Héritage de la Guerre d’Algérie

Les Cicatrices de la Mémoire

La guerre d’Algérie laisse des blessures profondes des deux côtés de la Méditerranée. En France, elle divise l’opinion publique et alimente des débats politiques pendant des décennies. En Algérie, elle est vécue comme une lutte héroïque pour l’indépendance, mais aussi comme une période de souffrances et de divisions internes.

Les Relations Franco-Algériennes Aujourd’hui

Les relations entre la France et l’Algérie restent marquées par ce passé douloureux. Les questions mémorielles, comme la reconnaissance des crimes coloniaux ou le sort des harkis, continuent de susciter des tensions.

La Fin de la Guerre d’Algérie et le Début d’une Nouvelle Ère

Le 19 mars 1962 est une date symbolique qui marque la fin officielle de la guerre d’Algérie, mais pas la fin des souffrances et des divisions. Ce conflit, longtemps tabou, reste un sujet sensible et essentiel pour comprendre l’histoire contemporaine de la France et de l’Algérie.

Le 7 mars 1945 marque le début de la bataille de Remagen, un événement clé de la Seconde Guerre mondiale. Situé sur le Rhin, le pont de Remagen, connu sous le nom de pont Ludendorff, est devenu le point central d'une lutte acharnée entre les forces alliées et l'armée allemande. La capture de ce pont par les Alliés a permis une avancée cruciale vers le cœur de l'Allemagne, accélérant la fin du conflit en Europe.

La Fin de la Seconde Guerre Mondiale

La Situation en 1945

Au début de l'année 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les forces alliées, composées principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, progressent sur tous les fronts. En Europe de l'Ouest, les Alliés cherchent à traverser le Rhin, le dernier grand obstacle naturel avant d'atteindre le cœur industriel de l'Allemagne.

L'Importance Stratégique du Rhin

Le Rhin, fleuve majeur de l'Europe, représentait une ligne de défense cruciale pour les Allemands. Les ponts sur le Rhin étaient soit détruits, soit fortement défendus pour empêcher les Alliés de traverser. Le pont de Remagen, l'un des derniers encore intacts, est devenu un objectif stratégique de premier ordre.

La Capture du Pont de Remagen

La Découverte du Pont Intact

Le 7 mars 1945, des éléments de la 9e division blindée américaine ont découvert que le pont Ludendorff à Remagen était encore debout. Malgré les tentatives allemandes pour le détruire, le pont a résisté, offrant une opportunité inespérée aux Alliés.

L'Assaut et la Sécurisation du Pont

Les forces américaines ont rapidement lancé un assaut pour sécuriser le pont. Malgré une résistance allemande déterminée et des tentatives répétées pour faire sauter le pont, les Américains ont réussi à établir une tête de pont sur la rive est du Rhin. Cette opération audacieuse a permis à des milliers de soldats alliés de traverser le fleuve.

Les Conséquences de la Bataille

L'Avancée Alliée en Allemagne

La capture du pont de Remagen a ouvert la voie à une avancée rapide des forces alliées en Allemagne. Cette percée a permis de contourner les défenses allemandes et d'accélérer la progression vers Berlin, contribuant à la défaite finale du régime nazi.

L'Effondrement des Défenses Allemandes

La perte du pont de Remagen a été un coup dur pour le moral des troupes allemandes. Elle a également exposé les faiblesses de la défense allemande, déjà affaiblie par des années de guerre et des ressources limitées.

L'Héritage de la Bataille de Remagen

Dans l'Histoire Militaire

La bataille de Remagen est étudiée dans les académies militaires comme un exemple de rapidité d'action et d'exploitation des opportunités tactiques. Elle illustre l'importance de la logistique et de la mobilité dans les opérations militaires.

Dans la Culture Populaire

La bataille de Remagen a inspiré plusieurs œuvres culturelles, dont le film "Le Pont de Remagen" (1969), qui retrace les événements de manière dramatique. Cette bataille reste un symbole de courage et de détermination.

Un Tournant Décisif dans la Seconde Guerre Mondiale

La bataille de Remagen en 1945 a été un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, marquant un tournant décisif dans la campagne alliée en Europe. La capture du pont Ludendorff a permis une avancée rapide et a contribué à accélérer la fin du conflit. Aujourd'hui, la bataille de Remagen est rappelée comme un exemple de bravoure et de stratégie militaire, laissant un héritage durable dans l'histoire.

Le 27 février 1933, un événement dramatique secoue l'Allemagne : l'incendie du Reichstag, le siège du Parlement allemand à Berlin. Cet acte, rapidement exploité par le parti nazi, marque un tournant décisif dans l'ascension d'Adolf Hitler et la consolidation de son pouvoir. Cet article examine les circonstances de l'incendie, ses conséquences politiques et son impact sur la démocratie allemande.

Contexte historique : L'Allemagne en crise

La montée du nazisme

Au début des années 1930, l'Allemagne est en proie à une profonde crise économique et sociale, exacerbée par le chômage de masse et l'instabilité politique. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, exploite ces tensions pour gagner en popularité et accéder au pouvoir.

L'arrivée d'Hitler au pouvoir