Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Berlin 1945

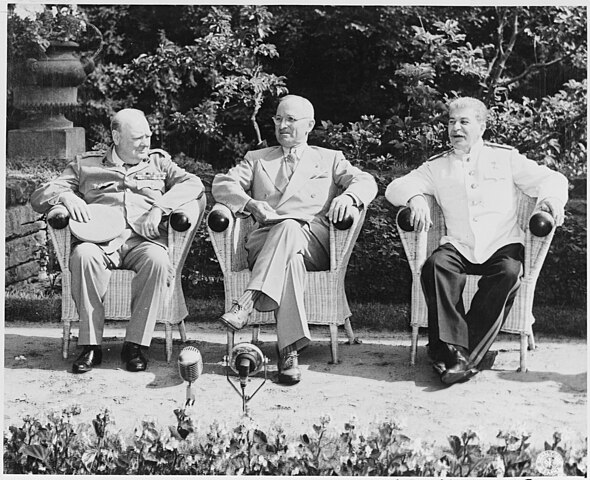

Le 17 juillet 1945 marque un moment crucial de l’histoire mondiale : l’ouverture de la conférence de Potsdam. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin en Europe, les dirigeants des puissances alliées se réunissent pour décider de l’avenir du monde d’après-guerre. Dans cette petite ville allemande située près de Berlin, des décisions seront prises qui redessineront la carte géopolitique et façonneront la Guerre froide à venir.

Une Europe en ruines : le contexte de la conférence

L’héritage immédiat de la Seconde Guerre mondiale

À la mi-juillet 1945, l’Allemagne nazie a capitulé depuis deux mois (8 mai 1945). L’Europe est dévastée, des millions de personnes déplacées errent dans un continent en ruines. L’urgence est triple : reconstruire l’Europe, gérer les vaincus et prévenir de futurs conflits.

Les Alliés, victorieux mais divisés par des intérêts divergents, doivent s’entendre. L’Union soviétique de Staline contrôle une grande partie de l’Europe de l’Est. Les États-Unis, désormais puissance dominante, ont remplacé la Grande-Bretagne comme première force mondiale. Le Royaume-Uni, quant à lui, est affaibli économiquement mais reste diplomatiquement influent.

Les successeurs de Yalta

La conférence de Potsdam est le prolongement de la conférence de Yalta (février 1945), où Roosevelt, Churchill et Staline avaient jeté les bases de l’après-guerre. Mais entre-temps, Roosevelt est mort (avril 1945), remplacé par Harry S. Truman, beaucoup plus méfiant à l’égard des Soviétiques. Et pendant la conférence, Churchill sera remplacé par Clement Attlee, nouveau Premier ministre britannique après la défaite conservatrice aux élections législatives du 26 juillet.

Les acteurs de Potsdam : une nouvelle dynamique

Staline, l’homme fort de l’Est

Joseph Staline arrive à Potsdam en position de force. L’Armée rouge occupe Berlin et toute l’Europe de l’Est. Il entend sécuriser l’influence soviétique sur les pays « libérés » par ses troupes : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie. Pour lui, l’idéologie communiste sert aussi à créer une zone tampon contre de futures agressions.

Truman, le président inconnu mais déterminé

Harry Truman, nouveau président américain, est un outsider. Peu connu, il surprend par sa fermeté. Quelques jours avant la conférence, il est informé du succès de l’essai nucléaire américain dans le désert du Nouveau-Mexique (projet Manhattan). Cela renforce sa position face à Staline.

Truman déclare :

« Nous devons mener le monde libre, et pour cela, nous devons montrer notre détermination. »

Churchill et Attlee : un relais britannique

Winston Churchill commence la conférence mais est remplacé par Clement Attlee à mi-parcours. Cette transition illustre le bouleversement politique interne au Royaume-Uni. Bien que moins charismatique, Attlee poursuivra les discussions avec sérieux et méthode.

Les grands enjeux de la conférence

Le sort de l’Allemagne

L’Allemagne est divisée en quatre zones d’occupation (américaine, britannique, française, soviétique). Les Alliés s’accordent sur la démilitarisation, la dénazification, la démocratisation et la décentralisation du pays. Berlin, bien que située en zone soviétique, sera également divisée.

Mais dès Potsdam, les divergences émergent sur le modèle économique et politique à imposer. L’Est se soviétise rapidement, tandis que l’Ouest s’oriente vers la démocratie libérale.

Les frontières polonaises

Un point de friction majeur est la nouvelle frontière occidentale de la Pologne, fixée sur la ligne Oder-Neisse. Cela entraîne le déplacement de millions d’Allemands, expulsés des territoires annexés. Staline impose ses vues, et les Occidentaux s’inclinent, en échange d’une coopération fragile.

Le Japon et l’ultimatum de Potsdam

Le 26 juillet 1945, les Alliés lancent un ultimatum au Japon, demandant sa reddition sans condition. Ce texte, signé à Potsdam, menace :

« Une destruction rapide et totale s’abattra sur le Japon s’il ne capitule pas. »

Ce message, ignoré par le gouvernement japonais, conduira au bombardement atomique de Hiroshima (6 août) et Nagasaki (9 août), puis à la reddition du Japon le 15 août 1945.

Une conférence aux conséquences durables

Le début de la Guerre froide

Potsdam marque un tournant. L’unité de façade des Alliés se fissure. Truman et Staline s’observent avec suspicion. Les décisions prises, bien qu’annoncées comme temporaires, instaurent une division de l’Europe qui deviendra durable.

Winston Churchill déclara en 1946 :

« De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. »

Les prémices de la bipolarisation du monde

L’annonce de la bombe atomique à Staline (bien qu’il en soit déjà informé via l’espionnage) change la donne : elle marque le début de la course aux armements. Les États-Unis montrent leur supériorité technologique, mais Staline accélère le programme nucléaire soviétique.

Potsdam est ainsi le berceau du monde bipolaire : OTAN vs Pacte de Varsovie, capitalisme vs communisme, guerre idéologique globale.

Le destin de millions d’Européens

Les décisions de Potsdam entraînent des déplacements massifs de populations (Allemands, Polonais, Ukrainiens, Hongrois). Les conséquences humaines sont immenses : pertes, souffrances, instabilité. Mais elles dessinent aussi les nouvelles frontières de l’Europe.

Héritage d’une conférence charnière

La conférence de Potsdam, bien qu’ayant visé à consolider la paix, fut le théâtre de tensions croissantes. Ce fut moins un traité de paix qu’un partage du monde. Si elle permit d’éviter une reprise immédiate des hostilités, elle jeta les bases d’un conflit latent qui durera près d’un demi-siècle : la Guerre froide.

Le 30 avril 1945 marque l’un des tournants les plus symboliques du XXe siècle : la mort d’Adolf Hitler, dictateur du Troisième Reich. Retranché dans son bunker souterrain à Berlin, alors que la ville est assiégée par les forces soviétiques, Hitler met fin à ses jours. Cet acte désespéré clôt un règne marqué par la guerre, le génocide et la terreur. Ce jour-là, l’Histoire bascule définitivement, scellant la fin du nazisme en Europe.

Un Contexte de Fin du Monde dans les Ruines de Berlin

L’encerclement de la capitale allemande

À la fin d’avril 1945, Berlin est encerclée par l’Armée rouge. Les forces allemandes sont en déroute sur tous les fronts. La ville est en ruines sous les bombardements incessants, et la population civile endure les souffrances de la guerre totale. Le bunker de la chancellerie, le Führerbunker, devient le dernier refuge du dictateur et de ses proches collaborateurs.

Un dictateur coupé du monde

Adolf Hitler vit ses derniers jours dans un isolement psychologique et physique. Retranché à 8,5 mètres sous terre, il refuse toute reddition malgré les appels pressants de ses généraux. Déconnecté de la réalité, il croit encore à des contre-offensives fantasmées. Son monde s’effondre, mais il s’accroche jusqu’au bout à l’idée d’un Reich millénaire.

Le Suicide : Un Dernier Geste de Contrôle

Le 30 avril 1945, à 15h30

Ce jour-là, Hitler met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête après avoir ingéré du cyanure. À ses côtés, Eva Braun, qu’il avait épousée la veille dans une cérémonie intime, choisit également le suicide. Ils avaient rédigé un testament politique, où Hitler accusait les Juifs et les bolcheviks de la guerre, refusant toute responsabilité.

Les ordres posthumes et la crémation

Conformément à ses instructions, leurs corps sont aspergés d’essence et brûlés dans le jardin de la chancellerie pour éviter toute exhibition publique, à l’image de celle de Mussolini quelques jours auparavant. Les restes calcinés seront retrouvés par les Soviétiques, mais l’annonce de sa mort ne sera rendue publique que plusieurs jours plus tard.

Une Mort Qui Marque la Fin du Troisième Reich

Les conséquences immédiates

Le suicide d’Hitler précipite l’effondrement du régime nazi. Le 1er mai, Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, se suicide à son tour avec sa femme, après avoir assassiné leurs six enfants. Le 2 mai, Berlin capitule. Le 8 mai, la reddition sans condition de l'Allemagne est signée. Le monde entre dans une nouvelle ère.

L’impact psychologique mondial

La nouvelle de la mort de Hitler provoque une onde de choc. Pour les Alliés, c’est la fin d’un cauchemar, mais aussi le début des interrogations sur l’avenir de l’Allemagne. En URSS, Staline doute de la véracité de la mort du dictateur et fait poursuivre les investigations pendant des années. Pour les peuples occupés et les survivants de la Shoah, c’est un soulagement mêlé d’amertume : le tyran échappe au jugement.

Un Suicide Qui Ne Lave Pas les Crimes

Le poids de l’histoire

Hitler est responsable de la Seconde Guerre mondiale, qui fit plus de 60 millions de morts, et de la Shoah, qui coûta la vie à six millions de Juifs. Son suicide, loin de lui offrir une quelconque rédemption, souligne sa lâcheté à affronter les conséquences de ses actes. Il reste l’un des symboles les plus noirs de l’histoire de l’humanité.

Les procès de Nuremberg : la justice en héritage

Même absent, Hitler est omniprésent dans les procès de Nuremberg à partir de novembre 1945. Ses proches collaborateurs sont jugés et certains exécutés. Le monde découvre alors l’ampleur des crimes nazis : camps de concentration, expériences médicales, exterminations de masse.

Une Page Sombre Qui Ne Doit Jamais Être Tournée

La mémoire collective en vigilance

La date du 30 avril 1945 demeure un rappel solennel des dangers du totalitarisme, de la propagande et de l’idéologie raciste. Les musées, les films, les ouvrages d’histoire et les témoignages perpétuent la mémoire des victimes et rappellent l’ampleur du mal qu’un seul homme, avec un appareil d'État à sa solde, peut engendrer.

Citations et réflexions

Winston Churchill déclara : « La guerre est gagnée, mais la paix ne l’est pas encore. » Cette phrase illustre le long chemin vers la reconstruction et la réconciliation après l’effondrement du nazisme. Aujourd’hui encore, l’image du Führerbunker reste celle d’un lieu maudit, symbole de la chute d’un empire bâti sur la haine et la peur.

Une Fin à la Hauteur de son Régime : Obscure, Violente, Désespérée

La mort d’Adolf Hitler, dans le huis clos du Führerbunker, incarne la fin d’un régime déshumanisé. Elle ne peut être vue ni comme un soulagement, ni comme une punition, mais comme l’ultime manifestation d’un dictateur refusant jusqu’au bout la responsabilité de ses crimes. Le 30 avril 1945 n’est pas seulement une date historique : c’est un avertissement éternel pour les générations futures.